Лекционный комплекс

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Составитель Канагатова А.У.

Талдыкорган 2019

Лекция №1

Геоэкология как система наук о взаимодействии геосфер земли

План:

1. Общий обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека и возникающих геоэкологических проблем.

2. Основные понятия, объект, задачи, методы, эволюция взглядов

Ключевые слова:научно-техническая революция, технический прогресс, кризис, природная среда.

Нау́чно-техни́ческая революция (НТР) — коренное качественное преобразованиепроизводительных сил, качественный скачок в структуре и динамике развития производительных сил.

Научно-техническая революция в узком смысле — коренная перестройка технических основ материального производства, начавшаяся в середине XX в., на основе превращения науки в ведущий фактор производства, в результате которого происходит трансформацияиндустриального общества в постиндустриальное.

До НТР исследования учёных были на уровне вещества, далее они смогли проводить исследования на уровне атома. И когда открыли структуру атома, учёные открыли мир квантовой физики, они перешли к более глубоким знаниям в области элементарных частиц. Главное в развитии науки - это то, что развитие физики в жизни общества значительно повысило способности человека. Открытие учёных помогло человечеству по другому взглянуть на окружающий мир, что привело к НТР.

В основе многих выдвинутых ныне теорий и концепций, объясняющих глубинные изменения в экономической и социальной структурах передовых стран мира, начавшиеся в середине XX в., лежит признание нарастания значения информации в жизни общества. В связи с этим говорят также об информационной революции.

Современная эпоха НТР наступила в 40-50-е годы. Именно тогда зародились и получили развитие её главные направления: автоматизация производства, контроль и управление им на базеэлектроники; создание и применение новых конструкционных материалов и др. С появлениемракетно-космической техники началось освоение людьми околоземного космического пространства.

Э. Тоффлер выделяет три «волны» в развитии общества:

1. Аграрная при переходе к земледелию;

2. Индустриальная во время промышленной революции;

3. Информационная при переходе к обществу, основанному на знании (постиндустриальному).

А. И. Ракитов выделяет пять информационных революций в истории человечества:

1. появление и внедрение в деятельность и сознание человека языка;

2. изобретение письменности;

3. изобретение книгопечатания;

4. изобретение телеграфа и телефона;

5. изобретение компьютеров и появление Интернета.

Признанный классик теории постиндустриализма Д. Белл выделяет три технологических революции:

1. изобретение паровой машины в XVIII веке

2. научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке

3. создание компьютеров в XX веке

Белл утверждал, что, подобно тому, как в результате промышленной революции появилоськонвейерное производство, повысившее производительность труда и подготовившее общество массового потребления, так и теперь должно возникнуть поточное производство информации, обеспечивающее соответствующее социальное развитие по всем направлениям.

«Порох, компас, книгопечатание, - отмечает К. Маркс, - три великих изобретения, предваряющие буржуазное общество. Порох взрывает на воздух рыцарство, компас открывает мировой рынок и основывает колонии, а книгопечатание становится орудием протестантизма и вообще средством возрождения науки, самым мощным рычагом для создания необходимых предпосылок духовного развития». Доктор философских наук профессор Г. Н. Волков в НТР выделяет единство революции в технике - с переходом от механизации к автоматизации производственных процессов, и революции в науке - с её переориентацией на практику, целью на приложение результатов исследований к нуждам производства, в отличие от средневековой (см.Схоластика#Схоластическое воззрение на науку).

По модели, используемой экономистом из Northwestern University (США) профессором Робертом Гордоном, первая НТР, начало которой относится к 1750 году с изобретением парового двигателя и строительством первых железных дорог, продлилась примерно до конца первой трети XIX века. Вторая НТР (1870-1900 годы), когда электричество и двигатель внутреннего сгорания были изобретены с разницей в три месяца в 1897 году. Третья НТР началась в 1960-е годы с появлением первых ЭВМ и промышленной робототехники, глобально значимой она стала в середине 90-х, когда простые пользователи массово получили доступ в интернет, её завершение относится к 2004 году.

Российский историк Л. Е. Гринин, говоря о первых двух революциях в технологическом развитии человечества, придерживается устоявшихся взглядов, выделяя аграрную и промышленную революции. Однако говоря о третьей революции, он обозначает её как кибернетическую. В его концепции кибернетическая революция состоит из двух фаз: научно-информационной фазы (развитие автоматизации, энергетики, область синтетических материалов, космос, создание средств управления, связи и информации) и завершающей фазы управляемых систем, которая по его прогнозу начнется с 2030-2040-х годов. Аграрная революция: первая фаза это переход к ручному земледелию и животноводству. Этот период начался примерно 12 – 19 тысяч лет назад, а переход к завещающему этапу аграрной революции начинается где-то 5,5 тысяч лет назад.

Также кибернетическая революция характеризуется:

1. Увеличение объема информации и усложнение различных систем анализа этой информации

2. Непрерывное развитие систем управления и самоуправления

3. Многочисленное использование разных искусственных материалов

4. Использование усовершенствованных технологий которые близки по своему функционалу к искусственному интеллекту

5. Оптимизация ресурсов труда в любой области]

2.Геэкология или ландшафтная экология возникла как научное направление в экологии (географии) на рубеже 30-40-х гг. XX в. для характеристики экологического окружения человека в пределах определенных геосистем. Термин «геоэкология» был предложен в 1939 г. немецким ученым географом К. Троллем Наиболее активно геоэкологические воззрения развивались в Германии в трудах З.Неефа, Б. Хаазе и др. В отечественнойгеографии эти идеи широко использовались В.Б. Сочавой. В научной литературе синонимами геоэкологии являются ландшафтная экология, экология человека, географическая экология.

Геоэкология изучает экологические свойства ландшафтов и других более крупных таксономических единиц физико-географического районирования округов, провинций, областей, стран и пр. В ее задачи входит изучение условий обитания и производственной деятельности человека в границах определенной геосистемы .Важная роль принадлежит геоэкологии в изучении устойчивости природной среды ландшафтов к антропогенному воздействию. Очевидно, что реакция окружающей среды на конкретные формы антропогенеза определяется целиком и полностью природными свойствами ландшафтов.

Целью геоэкологических исследований является изучение пространственного экологического фона окружающей среды в границах природных и антропогенных геосистем для последующей разработки рекомендаций по сохранению или восстановлению в них благоприятных экологических условии. Приэтом приоритетным для геоэкологии является: сохранение высокой биологической продуктивности и стабильности геосистем, исключение появлений экологической дестабилизации окружающей среды в рамках природно-антропогенных ландшафтов.

Реализация этих целей предполагает необходимость всесторонней экологической оценки условий и возможностей размещения различных промышленных предприятий в определенных геосистемах, с позиций их вероятной экологической совместимости со средой обитания человека.

Научно-практические возможности геоэкологических исследований заключаются в своевременном выявлении вероятных нарушений экологической стабильности природной среды в пределах ландшафтов и других природно-антропогенных геосистем. Наиболее благоприятные возможности геоэкологии раскрываются в процессе разработки научно обоснованных рекомендаций по экологически обдуманному размещению предприятий хозяйственного комплекса с учетом специфики местных природных условий геосистем. В связи с этим, одна из главных научно-практических задач геоэкологии заключается в разработке проектов управления природопользованием, составлении ландшафтно-экологических карт, а также схем природно-экологического и эколого-хозяйственного районирования.

Междисциплинарный характер геоэкологии, обусловлен ее принадлежностьюкак географическим наукам, гак и экологии (в широком понимании этого термина). Подобная двойственность находит объяснение в современном широком толковании термина экология.

Огромный интерес к экологии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. вызван нарастающими проблемами глобального ухудшения состояния природной среды. Экологическая дестабилизация окружающей среды выдвинулась в серьезную социально-экономическую проблему общества, решение которой возможно лишь на основе совместных целей ученых - представителей разных наук. Именно на этой базе происходит всеобщая экологизация общества, формирование нового экологического мышления и мировоззрения. В этих условиях по Н.Ф. Реймерсу классическая экология переросла свои прежние биологические рамки и превратилась в современную «сверхнауку» «большую экологию» или «мегаэкологию».

Уместно напомнить, что родоначальником экологии, давшим в 1866 г название этой науке, является немецкий зоолог Э. Геккель. В дословном переводе с греческого языка он определил нот термин, как «наука о жилище». Однако, как самостоятельная наука экологии окончательно сформировалась лишь в самом начале XXв. Нужно отметить, что интерес к экологии на грани Х1Х-ХХ вв. был обусловлен наметившимся обострением проблем охраны природы на Земле. Заметный вклад в развитие экологии внесли ученые Англии. США, Германии. В. Шелфорд, С. Форбс, А. Тэнсли. Ч. Элтон, а также ученые России ВВ. Докучаев, Г.Ф. Морозов, Д.Н. Кашкаров. В.Н. Сукачев и др. Эпохальное значение имеет учение о биосфере В.И. Вернадского (1863-1945). Из современных ученых-экологов всемирную известность приобрели исследования американского ученого Э. Одума и др.

Большинство исследователей утверждают, что задачей экологии является изучение взаимоотношений живых организмов со средой обитания .Однако имеются и другие суждения о предмете изучения экологии. Некоторые авторы считают, что экология призвана изучать общие закономерности функционирования экосистем и геосистем различного уровня. Значительное распространение получило мнение о том, что экология - это комплексная наука исследующая среду обитания любых живых существ (включая человека).

|

|

Современная экология не является единой наукой. Она включает в себя более 50 частных экологических дисциплин, которые можно условно объединить в несколько блоков. Наиболее крупными разделами общей экологии являются: биоэкология, геоэкология, экология человека социальная экология, экология воздействия на среду, прикладная экология .

Лекция №2

Геоэкология в системе наук о земле

План:

1. Место и связи геоэкологии среди наук о земле.

2. Термин геоэкология

3. Экологические проблемы геоэкологии

Ключевые слова:физико-географическая зона, провинция , ландшафт.

Геоэкология — междисциплинарное научное направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей геосферЗемли как среды обитания человека и другихорганизмов[1][2][3][4]. В некоторых случаях геоэкологию определяют как комплексную прикладную дисциплину, которая отличается от биологических и соответствует географическим или геологическим дисциплинам[4]. Основной задачей геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной природной среды.

3.География и экология связаны узами глубокой преемственности. Объединяющим звеном между ними служит геоэкология или ландшафтная экология - часть географии, занимающаяся изучением экологии географических систем или среды жизнедеятельности человека в границах пригодных территориальных комплексов разного ранга.

Теоретические основы геоэкологии определяются закономерностями развития географической оболочки и 6иoсферы Земли. Между географической оболочкой и биосферой много общего. Они соподчинены между собой: биосфера является частью географической оболочки и отличается от нее меньшей мощностью, а также высокой концентрацией жизни. В зависимости от методологических подходов и научно-практических целей объектами изучения экологии могут быть как экосистемы (в биологии), так и геосистемы и ландшафты (в географии).

Важнейшее свойство географической оболочки и биосферы их пространственная неоднородность или « мозаичность». Она обусловлена сложным взаимодействием абиотических и биотических компонентов окружающей среды. С экологических позиций окружающая среда охватывает природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях. Это проявляется как в форме влияния организма на среду, гак и обратного влияния среды на организм.

Пространственная дифференциация географической оболочки и биосферы обусловлена сложным сочетанием, взаимосвязью и взаимозависимостью многих природных компонентов. Отметим при этом, что основными объектами пространственной дифференциации географической оболочки являются геосистемы, природные территориальные комплексы (ландшафты). Пространственное разделение биосферы основывается на ее дифференциации на экосистемы различного уровня.

Характерное свойство экосистем заключается вих разноуровенности. Экосистема высшего порядка - биосфера. Элементарные экосистемы (биогеоценозы) совпадают, как правило, с участками, однородными по местоположению или одиночными формами рельефа. Отличительные их черты: однородность растительного сообщества и физико-географических условий, а также постоянный приток энергии, питающей сообщество.

Для экосистем всех уровней характерны направленные в них потоки солнечной энергии, их преобразование и накопление, а также определенная биологическая продуктивность, в результате чего наблюдаются внутренние и внешние круговороты веществ.

Геосистема (географическая система) материальная система, состоящая из природных компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и развивающихся во времени, как части целого. 1ермин близок к экосистеме, но отличается от нее тем., что геосистема может включать в себя территориальные промышленные комплексы, промышленные узлы.системы расселения и другие элементы техносферы.

Основным объектом территориальной дифференциации географической оболочки является природная система в ранге географическою ландшафта. Напомним, что большинство географов под ландшафтом понимают конкретный (индивидуальный) генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и определенную общность почвенно -растителъного покрова и отличающийся таким образом, однородностью большинства природных компонентов.

Индивидуальность ландшафта определяется сложностью и разносторонним взаимодействием природных компонентов, входящих в ею состав. Поэтому любые нарушения в структуре конкретного ландшафта, в характере сочетания присущих ему природных компонентов, вызванные и обусловленные антропогенным воздействием, неизбежно приводят к изменению, как физиономического (внешнего) облика ландшафта и его природного потенциала, так и его внутренней организации характера взаимодействия литогенной, гидроклиматогенной основы и биоты.

В силу этого, экологическое нарушение какой-либо части природного территориального комплекса неизбежно приводит к положительным, либо отрицательным экологическим изменениям в структуре геосистемы в целом

Уместно отметить определенное тождество целей и задач геоэкологии и ландшафтоведения в изучении проблем охраны природы. При этом задачей ландшафтоведения в отличие от геоэкологии (ландшафтной экологии), является исследование экологических закономерностей морфологических единиц ландшафта- от фации и урочища до ландшафта включительно,

Между экосистемами и геосистемами (ландшафтами) существуют как черты общности, так и принципиальные различия. Оба термина характеризуют понятие природного комплекса. Различие между ними заключается в том, что в экосистеме анализ межкомпонентных связей имеет биоцентрический аспект, ориентированный на выявление влияния группы абиотических природных компонентов па живую природу. При рассмотрении же природные ландшафтов элементы и связи между всеми природными компонентами рассматриваются как равнозначные, все они равны между собой (рис. 2). Другое отличие заключается в том.что понятие «ландшафт» почти всегда ограничено пространственными рамками, в экосистемах же пространственные границы отсутствуют, они выделяются по признаку однотипности условий местообитания (например, экосистема еловых горных лесов Средней Азии).

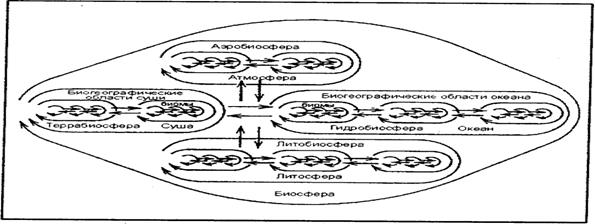

Принципиалъно иное представление об объекте изучения геоэкологии было выдвинуто Г.Н.Голубевым /9/. Автор определяет в качестве объекта изучения геоэкологии экосферу. Последняя, по мнению Г.П. Голубева. представляет собой взаимосвязанную систему отдельных геосфер Земли в процессе их интеграции с обществом. Напомним, что еще ранее французский эколог Л. Кол предложил выделять в качестве объекта междисциплинарного исследования геоэкологии элементы биосферы Земли вместе с присущими им природными ресурсами, включив сюда же части ангропо- и техносферы.

Сказанное полностью соответствует утверждению о том, что объектом изучения геоэкологии являются как природные, так и антропогенные геосистемы. В сферу интересов геоэкологии входит изучение цепных связей (прямых и обратных экологических зависимостей) между элементами природной среды и антропосферой.

Лекция №3

Теоретические и методологические основы геоэкологии

План:

1. Объект изучения экологии и геоэкологии.

2. Системный характер проблем геоэкологии.

3. Цели и задачи природоохранные функцмм геоэкологии

Ключевые слова: геосистема, природно-экологическое районирование, биогеоценология.

Так как геоэкология наука молодая четкого и общепринятого представления об объекте и предмете в ней еще не сформировалось. Зачастую эти представления весьма разнородны. Практически все они сводятся в основном к изучению негативного антропогенного воздействия на среду. В настоящее время существует несколько точек зрения в понимании геоэкологии как науки.

1. Геоэкология как раздел Всеобщей экологии (мегаэкологии), относятся к циклу экологических дисциплин. Объектом исследования является экосистемы высоких иерархических уровней (Реймерс, Яблоков и др.). Предметом исследования в этом случае являются общие закономерности взаимодействия биотических и абиотических компонентов в таких экосистемах как биосфера, материк, океан, биом.

2. Геоэкология как географическая наука (Жекулин, Голубев и др.). В настоящее время геоэкология рассматривается как четвертая составная часть географии наряду с физической, экономической и социальной географией, и картографией. Объект исследования – геосистема, геоэкосистема.

3. Геоэкология как раздел экологической геологии, изучающей техногенные изменения геологической среды. Объект исследования – геологическая среда. При таком подходе геоэкология изучает закономерные связи (прямые и обратные) геологической среды с другими средами атмосферой, гидросферой, биосферой, оценивает влияние хозяйственной деятельности человека во всех ее многообразных проявлениях, рассматривается как наука на стыке геологии и экологии.

4. Геоэкология как самостоятельный раздел науки на стыке географии, экологии, биогеографии, почвоведения и геологии. Объект исследования – природная система, геоэкосистема. В этом случае геоэкологию считают интегральной (синтетической) наукой экологической направленности, изучающей закономерности антропогенно измененных природных систем.

По мнению большинства ученых, объектом современной геоэкологии является геоэкосистема. Геоэкосистема – природная система, находящаяся под прямым и косвенным воздействием хозяйственной деятельности, а также природно-антропогенная (измененная природная) или антропогенная (полностью созданная человеком) системы, состоящие из трех взаимосвязанных блоков: природа, население, хозяйство. Разновидностями геоэкосистем являются: природно-социально-экономическая система (ПСЭС), природно-социально-производственная система (ПСПС), природно-хозяйственная система (ПХС), геоэкосоциосистема, интеграционная геосистема, комплексная эколого-экономическая система (КЭЭС). Можно выделить несколько уровней организации геоэкосистем: глобальный, межгосударственный, федеральный, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный.

К основным свойствам геоэкологических систем относят: 1) наличие гомеостаза – состояния внутреннего динамического равновесия; 2) стабильность – отсутствие или быстрое затухание колебаний в системе; 3) устойчивость – способность сопротивляться внешнему воздействию и восстанавливать исходное состояние после этого воздействия; 4) упругость – способность системы переходить из одного устойчивого состояния в другое.

2. Система - вещественно-энергетическая совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных прямыми и обратными связями в некоторое единство. Геоэкологические проблемы носят, как правило, системный характер. Прежде всего, это вытекает из того обстоятельства, что они сами - результат взаимодействия сложных систем, - как геосфер между собой, так и между геосферами и обществом, то есть они суть сплав естественных, социальных, экономических и политических проблем.

Геоэкологические системы это, как правило, сложные саморегу- лируемые и самоорганизующиеся системы. Существуют системы закрытые, когда не происходит обмен веществом, энергией, информацией через их внешние границы, и, наоборот, системы открытые. Естественные природно-территориальные системы (экосистемы, ландшафты) - как правило, закрытые, с высокой степенью сбалансированности их компонентов. По мере усиления антропогенного воздействия их сбалансированность снижается, а степень открытости увеличивается.

В природе, а тем более во взаимодействии общества и природы, существует бесчисленное множество прямых и обратных связей между компонентами, далеко не всегда хорошо изученных. Приведем примеры прямой и обратной связи. Неравномерное нагревание Земли на различных широтах вследствие наклона земной оси к плоскости движения Земли вокруг Солнца вызывает меридиональную циркуляцию атмосферы. При этом чем больше наклон оси, тем неравномернее нагревание и, следовательно, интенсивнее циркуляция. Это прямая связь. А вот пример отрицательной обратной связи. Известно, что чем температура воздуха выше, тем интенсивнее фотосинтез. Это приводит к увеличению поглощения растительностью содержащегося в атмосфере углекислого газа, а значит, к уменьшению парникового эффекта, и, следовательно, в конечном итоге, к понижению температуры воздуха.

Отличительная особенность экосферы - наличие гомеостазиса, то-есть состояния внутреннего динамического равновесия системы, поддерживаемого регулярным возобновлением ее структур, вещественно-энергетического состава и постоянной функциональной саморегуляцией ее компонентов.

Современный английский философ Д. Лавлок приводит следующие примеры гомеостазиса. Соленость воды Мирового Океана составляет 35 г/л, а при солености 60 г/л основная часть клеток существовать не может. Вынос солей реками в океан удваивал бы концентрацию солей каждые 80 млн. лет, если бы не природные процессы, выводящие соли из океанской воды. При этих условиях относительная стабильность солености океана поддерживается уже несколько сотен миллионов лет.

Содержание кислорода в атмосфере около 21%. При 16% дыхание останавливается, а древесина не горит. При повышении содержания кислорода до 25% даже влажные леса способны гореть. И в этих пределах кислородная атмосфера Земли существует два миллиарда лет!

За последние 3,5 млрд. лет излучение Солнца увеличилось на 30 %. При этом вследствие гомеостазиса экосферы, ее тепловой и водный балансы остались в пределах, способствовавших не только поддержанию жизни, но и ее развитию, то есть ее удивительной эволюции.

Еще одним примером гомеостазиса экосферы является поддержание глобального баланса углерода с точностью до 10'8 при геологических масштабах времени и с точностью до 10‘4 при масштабах времени порядка нескольких тысяч лет.

Наряду со свойством гомеостазиса, существуют и другие свойства геоэкологических систем: стабильность (отсутствие или быстрое затухание колебаний в системе), устойчивость (способность восстановления прежнего состояния системы после ее возмущения), упругость (согласно канадскому экологу Б.Холдингу, это способность системы переходить из одного устойчивого состояния в другое). В более общем случае можно сказать, что геоэкологические системы подчиняются принципу Ле-Шателье\ внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, вызывает в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия. Этот принцип, хорошо известный химикам и физикам, распространил в 1925 г. на геоэкологические системы американский биофизик и демограф А. Лотка.

Многие процессы в геоэкологических системах нелинейны, то- есть малое приращение фактора может приводить к непропорционально большим (или непропорционально малым) изменениям результата. Во многих случаях в природно-общественных системах существуют пороги, когда происходит резкое, непропорциональное воздействию в данный момент времени изменение свойств системы, в то время как до и после порога остается линейная связь. Например, в озерах Фенноскандии постепенный рост кислой реакции среды вызывает плавные изменения состояния озера в сторону большего под- кисления. Затем при определенной величине pH (обычно 5,5) происходит выделение свободного алюминия, чрезвычайно токсичного для рыбы и некоторых других представителей водной фауны, и состояние озерной системы преображается. При дальнейшем снижении величины pH снова устанавливается плавная реакция системы на внешние возмущения.

В геоэкологии часто встречается такой тип связи между воздействием и результатом, когда постепенные, относительно плавные воздействия на систему или ее часть приводят к столь же постепенному накоплению изменений состояния системы. Каждый шаг воздействий, хотя и неблагоприятен для системы, но незначителен; столь же плавно накапливаются неблагоприятные изменения. В таком случае невозможно в точности указать момент, когда состояние системы было еще приемлемым, а когда стало уже неприемлемым. Такие изменения американский социолог М.Гланц называет ползучими. Типичный пример такого явления - состояние почвы: деградация почв вследствие эрозии в большинстве случаев постепенна, каждый день (или год) приносит незначительные и потому малозаметные изменения, но через несколько десятилетий после начала сельскохозяйственного освоения какой-либо территории природное плодородие почвы оказывается уже намного меньше первоначального или даже катастрофически низким. Примеров таких плавных воздействий, приводящих к неблагоприятным результатам, чрезвычайно много.

Разновидностью ползучих геоэкологических изменений является так называемая “химическая бомба замедленного действия ”. Благодаря способности почв и рыхлых отложений удерживать в стабильном или малоподвижном состоянии токсичные химические вещества непосредственные результаты загрязнения, поступающего в почву, могут быть не видны. Однако относительно небольшие, но продолжительные изменения химического состояния экосистемы могут вызвать процессы, приводящие в конечном итоге к внезапным вредным воздействиям. При этом время между поступлением химических веществ в геоэкосистему и их внезапным воздействием может быть весьма продолжительным, то есть бомба замедленного действия налицо.

Типичным примером “химической бомбы замедленного действия”, а также и “ползучей геоэкологической деградации”, является поведение иона алюминия (А1+++) в почве. Алюминий в почвенном профиле неподвижен, если показатель кислотной реакции почвы (pH) превышает определенную величину. В случае уменьшения величины pH подвижность алюминия увеличивается. Антропогенные кислотные осадки, выпадающие из атмосферы, начинают влиять на кислотность почвы, содержащей ион алюминия, но показатель кислотной реакции остается неизменным, пока почвы еще содержат запас катионов, играющих роль буфера против увеличивающейся кислотности. Так продолжается до той поры, пока не израсходуется буферная способность почвы, после чего pH резко уменьшается, и ион алюминия становится подвижным, вызывая гибель рыбы в озерах, ухудшение состояния лесов и другие неблагоприятные геоэкологические эффекты.

В геоэкологии мы можем наблюдать все приведенные выше типы поведения природно-общественных систем.

Рассматривая геоэкологические проблемы как сложные логические системы, можно сказать, что для понимания и решения проблемы исследование взаимодействия между элементами (то есть исследование структуры системы) важнее, чем исследование самих компонентов.

Такой подход фактически традиционен для географии, и такой же подход характерен для геоэкологии.

Геоэкологические проблемы по большей части междисциплинарны. Проблема возникает часто как общественная, но корни ее лежат в вопросах естественного характера. Для ее решения необходимо предпринять определенные действия в социальной сфере, изменяя тем самым природные условия, к которым, в свою очередь, должно приспосабливаться общество.

Например, катастрофическое снижение уровня Аральского моря привело к существенным экономическим потерям (прекращение рыболовства, засоление почв вследствие разноса солей с обнажившегося дна ветром и др.) и имело очень большой общественный резонанс. Падение уровня произошло в результате изменения составляющих его водного баланса: вследствие развития орошения резко уменьшился приток в море воды Амударьи и Сырдарьи. Для восстановления более высокого, чем сейчас, уровня Арала необходимо такое коренное изменение социальных условий в бассейне, которое бы в конечном итоге способствовало снижению водопотребления (снижение доли сельского населения, изменение структуры посевов, пересмотр стратегии развития сельского хозяйства и пр.). Таким образом, проблема Арала, внешне видимая как естественная, в основном по происхождению гидрометеорологическая, а фактически социальная. Она уходит своими корнями в советский период развития Центральной Азии и связана с очень сложной жизнью современного общества новых государств. Разделить такую проблему на отдельные, привычные науки практически невозможно, и решение ее может быть только на основе системного подхода.

Все общемировые геоэкологические проблемы можно разделить на две большие категории: проблемы глобальные и проблемы универсальные. Глобальные проблемы охватывают всю экосферу в целом, но могут проявляться по-разному в различных районах мира. Универсальные проблемы многократно повторяются, в определенных модификациях, складываясь в общемировую проблему. Разрушение озонового слоя Земли - характерный пример глобальной проблемы, в то время как деградация почв - типичный пример универсальной проблемы. Такое деление удобно, потому что стратегии решения глобальных и универсальных геоэкологических проблем различют- ся. В частности, в первом случае действенным методом решения проблемы может быть международное соглашение, выполняемое затем на национальном уровне, а во втором случае зачастую достаточно концентрировать действия по решению проблемы на локальном уровне, имея в, виду решение общенациональной или всемирной задачи.

Очень большая трудность в решении геоэкологических проблем заключается в том, что природные ресурсы и процессы чрезвычайно затруднительно, а то и невозможно выразить в денежной форме, а без этого нельзя оценить истинную стоимость затрат и потерь. Возможно, например, оценить стоимость древесины в лесу, но эта оценка будет намного ниже истинной стоимости леса, которая должна бы включать величину и интенсивность его биологической продукции, его видовое и ландшафтное биологическое разнообразие, его климатические и гидрологические свойства, красоту и привлекательность лесного ландшафта, роль данного конкретного леса в традиционной местной хозяйственной деятельности и многие другие показатели. Без решения таких системных задач невозможна полная оценка результативности хозяйственных мероприятий, затрагивающих окружающую среду.

На национальном уровне, чтобы знать истинное состояние страны, необходимо, наряду с традиционно выполняемыми ежегодными расчетами макроэкономических показателей, таких как валовой национальный продукт (ВНП), учитывать также геоэкологическое состояние страны, его приращения и потери. Оценка “истинного состояния прогресса” США, выполненная одной из исследовательских групп, включала (весьма приближенно) такие факторы как стоимость загрязнения окружающей среды, потерю пахотных земель, расходование невозобновимых ресурсов, долгосрочный ущерб окружающей среде, потери первичных лесов и пр. Расчеты показали, что в 1950-1973 гг. происходил рост “истинного” экономического состояния США, а с тех пор и до недавнего времени происходит его неуклонное снижение. Подобные попытки расчетов делапило и для других стран (Нидерланды, Франция, Австралия, Канада), и были получены похожие результаты (см. также раздел IV.6.).

Другая трудность в решении геоэкологических проблем в том, что многие ценные свойства и процессы в экосфере принадлежат всем, а значит, никому. К этой категории относятся, например, атмосфера, глобальный круговорот воды и его отдельные звенья, леса и почвы, если они коллективного или общенационального пользования, и пр.

Гаррет Хардин (США) назвал эту ситуацию “трагедией всеобщего достояния”. Он приводит следующий пример. На общественном лугу пасется N групп коров, каждая из которых состоит из п голов, принадлежащих N хозяевам. Пока все коровы на лугу потребляют траву в пределах ее годового прироста, ситуация устойчива. Затем один из хозяев решает увеличить свое стадо, состоящее из п коров, на одну корову. Для него это означает заметное увеличение богатства (на 1/п- ую часть), а для луга в целом приращение антропогенного давления составит всего лишь 1/(п+1). Видя такую выгодную для отдельного лица ситуацию, другой хозяин принимает подобное решение, затем третий, четвертый, и так все N хозяев. Суммарное приращение антропогенного давления становится уже N/(n+l).

Рост численности скота продолжается, даже если хозяева понимают, что их действия ведут к избыточному количеству коров, превышающему потенциальную емкость луга, то есть к перевыпасу и, в конечном итоге, к снижению продуктивности луга. Персональная алчность оказывается сильнее, чем коллективный интерес. Договориться о совместных действиях до наступления критического состояния обычно не удается, и продуктивность луга начинает снижаться, зачастую катастрофически. Иногда, но не всегда, удается, наконец, договориться о совместных действиях, но уже не по оптимальной эксплуатации луга, а по выходу из критической ситуации.

Приведенный выше пример чрезвычайно типичен для многих геоэкологических ситуаций. Если не удается найти стратегию совместных действий нескольких хозяев на одном лугу, то насколько сложнее выработать согласованную стратегию решения совместных задач для Земли в целом!

Итак, в геоэкологии возникает много задач системного характера, отличающихся следующими чертами:

· Взаимодействие естественных и общественных процессов и закономерностей.

· Междисциплинарность задач, требующая интеграции различных наук.

· Обычно существует не один пользователь ресурса или системы, а несколько, причем зачастую с различными интересами.

· Многие критерии носят качественный характер и тем более не могут исчисляться в денежном выражении.

· Одновременно встречаются явления, хорошо описываемые количественно и плохо описываемые количественно.

· Состояние системы или проблемы не может быть описано одним показателем, и необходимо разработать систему геоэкологических индикаторов.

Лекция №5

Связь современного общества в системе наук о земле

План:

1. Современный экологический кризис.

2. Особенность биоты экосферы.

Ключевые слова:экосфера, биота, биотоп, экотоп, биогеоценоз, экосистема

Природа – это интуитивно ясное и в то же время трудно определяемое в силу его многозначительности понятие. В широком смысле природа – это все сущее во всем многообразии его проявления. В таком понимании «природа» по содержанию совпадает с такими понятиями как Вселенная, Космос, материя. Именно это значение природы является предметом философского анализа.

Понимание природы в узком смысле может быть рассмотрено в двух аспектах. Первый – природа как совокупность естественных условий существования человека и человечества. Второй – природа как совокупность объектов изучения естествознания.

Значительную роль в утверждении современного подхода к природе сыграли: экология, концепции биосферы, ноосферы, принцип коэволюции человека и природы. Экология – это наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой; о допустимых технических воздействиях на природную среду обитания человека. Экология изучает разнообразные связи на уровне «организм-среда», но особое внимание уделяет положению человека в экосистеме; антропогенным воздействиям на биосферу; взаимоотношениям общества и природы; формированию системного экологического мышления, экологической культуры, и другим глобальным проблемам современности.

К глобальным проблемам современности относят экологические, демографические, проблемы кризиса культуры, проблемы войны и мира. Основными причинами глобальных проблем является усиленный рост потребностей человечества, возросли масштабы технических средств воздействия обществ анна природу, истощение природных ресурсов.

Глобальные экологические проблемы сосредоточены в системе отношений «человек-общество-биосфера». Они требуют от ученых и предпринимателей повышения ответственности за последствия и результаты их деятельности, а также усиления контроля со стороны государства, правительственных структур за осуществление предполагаемых проектов и разработок. Реакцией науки на глобальную экологическую проблему стало создание новой отрасли – социальной экологии. Она направлена на изучение экстремальных ситуаций, выяснение факторов, обуславливающих экологический кризис и поиск оптимальных путей выхода. Следовательно, отчетливо видно, что экологическая проблема занимает значительное место в жизни и существовании человечества. Поскольку экологически беззаботный режим в настоящее время мыслится недопустимым. Именно несоблюдение принципов и режимов природопользования, стремительное развитие технологий и составляют саму экологическую проблематику.

Необходимо также определить и философский смысл экологической проблемы, почему такая наука как философия изучает проблему экологии. А смысл в том, что философия сама по себе система, состоящая из идей, теоретически объясняющих отношение человека к миру. А экология - это самое непосредственное человеческое отношение к природе, к миру в целом. Поэтому философия через свои идеи направляет мысль человека так, чтобы у него усовершенствовалось своеобразное экологическое сознание, так необходимое для предотвращения глобальных экологических проблем. Философия формирует в подсознании людей экологическую культуру, которая является основой, базисом для правильного восприятия и использования человеком того, что предоставлено природой. А при правильном мышлении и правильных действиях в отношении экологии и природы в целом не будет возникать вопрос экологической проблемы.

Таким образом ученые во всеуслышание заявляют о глобальных проблемах современности, к которым относят проблемы, охватывающие систему «мир-человек» в целом и которые отражают жизненно важные факторы человеческого существования. Глобальные проблемы имеют не локальный, а всеохватывающий планетарный характер. От их решения зависят предотвращение глобального кризиса современной цивилизации, жизнедеятельность общества, судьба человечества, состояние природной среды, социальный прогресс.

2. Биота - это совокупность организмов, обитающих на какой-либо территории. Живые организмы играют огромную, определяющую роль в формировании и функционировании экосферы. Именно они превратили Землю в планету, резко отличающуюся от других. Биота обеспечивает стабильность экосферы, поддерживая оптимальные условия ее существования и гася возмущения.

Один из самых важных, а может быть, и наиважнейший природный процесс в экосфере - фотосинтез, то есть процесс образования растительностью органического вещества из углекислого газа атмосферы и воды с использованием солнечной энергии. Простейшая химическая реакция фотосинтеза может быть записана следующим образом:

6С02 + 6Н20 + Я, -gt; С6Н1206 + 602

где X это солнечная радиация.

При образовании органического вещества в процессе фотосинтеза, растения, в дополнение к углероду, водороду и кислороду, присоединяют в органическое вещество азот и серу. Фотосинтезированное органическое вещество это важнейший возобновимый ресурс экосферы, основа всей жизни и мощный регулятор глобальных биогеохимических циклов.

Удивительно, что для фотосинтеза используется менее одного процента поступающей к поверхности Земли солнечной радиации. Убедительного объяснения столь низкого коэффициента использования энергии Солнца, по-видимому, пока не найдено.

Заметим, что по абсолютной величине суммарная энергия, затрачиваемая на фотосинтез, значительна. Она на порядок превышает количество энергии, потребляемой человеческим обществом.

Наряду с синтезом органического вещества в природе, происходит и его разложение, или деструкция, то есть распад органических структур на составные части, включая питательные (биогенные) вещества, с выделением энергии. И в этом процессе биота играет определяющую роль. На глобальном уровне, вследствие главным образом деятельности биоты, устанавливается с очень высокой степенью точности баланс между продукцией и деструкцией органического вещества.

Тем самым обеспечивается устойчивость цикла углерода, этого важнейшего биогеохимического цикла.

Биота осуществляет также весьма эффективное управление потоками и концентрацией биогенных элементов, определяя тем самым устойчивость соответствующих глобальных биогеохимических циклов.

Очень важно, что в процессе фотосинтеза образуется также и кислород. Именно благодаря деятельности биоты атмосфера Земли имеет значительное содержание кислорода. Одним из фундаментальных последствий формирования кислородной атмосферы было образование озонового слоя, отсекающего наиболее жесткую, губительную для живых организмов часть ультрафиолетовой солнечной радиации, что позволило биоте в процессе ее эволюции выйти из океана на сушу.

Важнейшую роль биота играет в выветривании (разрушении) горных пород и образовании почв: микроорганизмы обеспечивают эффективное формирование большей части мелкодисперсной фракции почв, играющей определяющую роль в плодородии почвы.

Перечисление важнейших глобальных процессов, в которых биота играет определяющую или важную роль, могло бы быть продолжено.

Человеское общество в процессе своей эволюции оказывало все увеличивающееся давление на окружающую среду. Во многих случаях это давление осуществляется посредством воздействия на биоту и биогенные процессы. Человек как биологический вид находится на верхнем уровне экологической пирамиды. Это означает, что в соответствии со сложившимися в природе соотношениями, он может потреблять не более нескольких процентов от производимого в процессе фотосинтеза органического вещества. На самом деле он потребляет или разрушает около 40% органического вещества, производимого растительностью суши, что является важнейшим индикатором глобального экологического кризиса.

Лекция №5

Геосфера земли и деятельность человека

План:

1. Геосфера земли и деятельность человека

2. Особенности связи экосферы и общества

3. Геосферы земли, их основные особенности

Ключевые слова: исчерпываемые и неисчерпаемые ресурсы, топливно-энергетические ресурсы,пустыня

Сегодня человеческая деятельность фактически оказывает реальное воздействие на геоэволюцию Земли.

Существующие сегодня проблемы экологии в большинстве случаев связывают с

отрицательным воздействием человека на биосферу Земли.

И все изменения в земном ландшафте,

связанные с деятельностью человека (добыча полезных ископаемых в первую

очередь), экологи также связывают (оценивают) с воздействием на биосферу

(почву, биоту, водный и тепловой режимы).

Считается, что необратимые изменения в ландшафте

последуют после нарушения твердого фундамента, рельефа, климата, так как эти

компоненты — основные входы в геосистему, через которые извне поступает

вещество и энергия. Преобразования твердого фундамента и мезорельефа формирует

совершенно новые геосистемы — антропогенные (отвалы, карьеры, овраги и др.). И

экологи в основном оценивают воздействие этих антропогенных ландшафтов на

биосферу. При этом практически не оценивается экологический эффект, который

оказывают изменения в верхних слоях земной коры, происходящие при строительстве

и функционировании шахт, газо- и нефтескважин.

Технологии добычи полезных ископаемых разрабатываются и

совершенствуются уже многие десятилетия в связи с истощением

легкодоступных месторождений Геологи (разведчики недр) и разработчики

технологий не представляли себе всех реальных отдаленных последствий

добычи.

Кто мог предположить следующее:

1. что будут происходить проседание и провалы почвы над выработками,

которые наблюдаются, например, в Донбассе (над угольными разработками), а также

на разработках железной руды в Кривбассе? Аналогичные явления наблюдается в

различных странах мира.

2. что шахтная добыча полезных ископаемых

приводит к увеличению выделения радиоактивного радона?

3. возникнут проблемы с шахтными

водами при закрытии шахт. Сейчас наиболее это проявляется в подтоплении.

Но никто не догадывается, чем это обернется в ближайшем и отдаленном

будущем.

Вышеприведенные примеры – это результат

печального исторического опыта.

Однако реальные последствия добычи полезных

ископаемых могут быть более фундаментальными, так как сегодня не учитываются

(или просто не понимаются) взаимосвязи в литосфере Земли, и целый ряд

изменений, происходящих при добыче.

Непонимание или недооценка взаимосвязей в геосфере (литосфере) связано,

вероятно, с отсутствием у геологов, геофизиков (в науке геологии) и добытчиков

основополагающей теории, которая бы определяла взгляд на Землю, как на

целостный организм. Складывается такое впечатление, что ими управляет потребительская

идеология, которая формирует у них взгляд на Землю, как объект неживой Природы

и источник сырья.

Полезные ископаемые сотни миллионов лет

формировались в земной коре. Образование полезных ископаемых происходило

за счет различных процессов в литосфере, мантии и ядре Земли. Шли

определенные физические, физико-химические и химические процессы. И

месторождения полезных ископаемых – это уже некий равновесный вариант. Извлекая

полезные ископаемые, мы нарушаем создавшееся равновесие, что порождает самые

неожиданные (на первый взгляд) последствия.

Если в человеческом обществе происходят глобализационные процессы, то эти процессы должны повлиять на идеологию науки геологии и геологов в том плане, чтобы кардинально изменить их отношение к планете. Все в этом мире, в Природе, в геосфере и биосфере взаимосвязано. И взаимосвязь эта более глубокая, более всеобъемлющая, чем мы думаем. Вмешательство человечества в геоэволюцию Земли фактически началось с началом добычи полезных ископаемых. И сегодня это вмешательство – по масштабам и энергетике – близко космическому. Ответная реакция Земли в геосфере явно наблюдается, что проявляется в увеличении число и мощности природных катаклизмов. Это надо знать, понимать, правильно оценивать, изучать и учитывать в своей деятельности.

Земля разделена на концентрически расположенные слои (геосферы), различающиеся химическим составом, агрегатным состоянием и физическими свойствами. Можно выделить следующий ряд геосфер, из которых состоит Земля: ядро; мантия; литосфера; гидросфера; атмосфера; магнитосфера.

Ядро Земли – занимает центральную область нашей планеты. Это самая глубокая геосфера. Состоит из двух частей – большого внешнего и малого внутреннего ядра. Внутреннее ядро - это шар из железа и никеля. Внешнее ядро представляет собой жидкость – расплавленное железо с примесью никеля и серы.

Мантия – наиболее мощная оболочка Земли, занимающая 2/3 ее массы и большую часть объема. Она также существует в виде двух шаровых слоев – нижней и верхней мантии. Вещество мантии, скорее всего, находится в кристаллическом состоянии. Температура мантии составляет около 2500 ° С. В расплавленном состоянии находится астеносфера – нижняя часть верхней мантии; слой, подстилающий верхнюю мантию и литосферу. Верхняя мантия по отношению к кратковременным нагрузкам ведет себя как жесткий материал, а по отношению к длительным нагрузкам – как пластичный.

Литосфера – это земная кора с частью подстилающей ее мантии. Земная кора в верхней части слагается гранитами, в нижней – базальтами. Геологические особенности коры определяются совместными действиями на нее атмосферы, гидросферы и биосферы – трех самых внешних оболочек планеты. Состав коры и внешних оболочек непрерывно обновляется. На поверхности литосферы в результате совокупной деятельности ряда факторов возникает почва – это сложнейшая система, стремящаяся к равновесному взаимодействию с окружающей средой.

Гидросфера – водная оболочка Земли представлена на нашей планете Мировым океаном (большая часть поверхности Земли), пресными водами рек и озер, ледниковыми и подземными водами. Из этого количества 97 % приходится на соленую морскую воду, 2 % составляет замерзшая вода ледников и 1 % – пресная вода. Гидросфера – это сплошная оболочка Земли, так как моря и океаны переходят в подземные воды на суше, а между сушей и морем идет постоянный круговорот воды. Важной частью гидросферы Земли являются реки – водные потоки, текущие в естественных руслах и питающиеся за счет поверхностного и подземного стока с их бассейнов. Озера, болота, подземные воды также часть гидросферы Земли. Ледники, образующие ледяную оболочку Земли (криосферу), также являются частью гидросферы нашей планеты. Именно в них содержатся основные запасы пресной воды (3/4).

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли, окружающая ее и вращающаяся вместе с ней. Атмосфера состоит из воздуха – смеси газов (азота, кислорода, инертных газов, водорода, углекислого газа, паров воды). Кроме того, воздух содержит большое количество пыли и различных примесей, порождаемых геохимическими и биологическими процессами на поверхности планеты. Для атмосферы Земли характерен так называемый парниковый эффект, обуславливаемый поглощением молекулами H2O, CO2 и O3 теплового излучения нагретого солнечными лучами поверхности планеты. В атмосферу с земной поверхности непрерывным потоком поступают всевозможные примеси, порождаемые геохимическими и биологическими процессами, а также человеческой деятельностью. Атмосфера Земли имеет слоистое строение, причем слои отличаются по физическим и химическим свойствам. Важнейшими из них являются температура и давление, изменение которых лежит в основе выделения атмосферных слоев. Таким образом, в атмосфере Земли выделяют: тропосферу, стратосферу, ионосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу.

Тропосфера – это нижний слой атмосферы, определяющий погоду на нашей планете. Имеет постоянную температуру. В тропосфере содержится основное количество водяных паров, образуются облака и формируются все виды осадков. В стратосфере наблюдается повышение температуры из-за поглощения солнечного излучения озоном. Ионосфера – эта часть атмосферы, состоящая из ионов (электрически заряженных частиц воздуха). Ионизация воздуха происходит под действием Солнца. Роль мезосферы состоит в поглощении ультрафиолетовой радиации Солнца озоном, водяным паром и углекислым газом. В термосфере происходят основные процессы поглощения и преобразования солнечного ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Верхняя область атмосферы называется экзосферой. В ней содержатся атомарный кислород, гелий и водород. Часть этих элементов постоянно уходит в мировое пространство.

Магнитосфера – это внешняя и наиболее протяженная оболочка Земли. Магнитосфера представляет собой область, физические свойства которой определяются магнитным полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных частиц космического происхождения. Образует магнитный хвост Земли. В ней находятся радиационные пояса.

Человек значительно, и по большей части бессознательно, преобразовал Землю в результате своей хозяйственной деятельности. В особенности большие изменения произошли и происходят в последние десятилетия, причем они охватывают как природную, так и общественную сферы. К наиболее существенным, общепланетарным изменениям следует отнести:

1. Трансформацию ландшафтов Земли;

2. Изменения глобальных биогеохимических циклов вещества;

3. Изменения особенностей и режима геосфер;

4. Сокращение биологического разнообразия.

Эти изменения столь значительны, что для их обозначения в научной и политической литературе на английском языке возник и стал общепринятым и общепонятным специальный термин Global Change, что может быть переведено как глобальные изменения. Более детальный анализ этих процессов выполнен в соответствующих главах учебника.

Итак, основные особенности взаимодействия человека и природы заключаются в следующем:

· Существование и развитие человечества основано на постоянном использовании природных ресурсов экосферы (биологических, почвенных, земельных, водных, минеральных) и ее пространства, а также ее систем жизнеобеспечения (геоэкологических “услуг”).

· В процессе своей деятельности человечество во все большей степени влияет на системы жизнеобеспечения Земли, такие как глобальный круговорот воды вместе с природной самоочищающей способностью водоемов, атмосферу с ее постоянным химическим составом и способностью поглощать загрязнения, механизм образования первичной биологической продукции посредством фотосинтеза как основы питания всех живых существ, включая человека, и др.

· В процессе развития человечества взаимодействие человека и природы началось в пределах биосферы, пришло в гидросферу, продолжилось в литосфере, и, наконец, в атмосфере, охватив тем самым всю экосферу. Интенсивность и глубина взаимодействия постоянно усиливаются. В особенности резко это взаимодействие увеличивалось в последние десятилетия XX века.

· Использование природных ресурсов и систем жизнеобеспечения приводило к геоэкологическим кризисам, когда потребности человека превышали имеющиеся в данный момент ресурсы или когда выбросы продуктов деятельности человека в окружающую среду превышали ее самоочищающую способность. Такие частные, или локальные геоэкологические кризисы - неизбежная особенность системы взаимоотношений природы и человеческого общества. Разрешение кризисов приводит к частичному преобразованию геосфер Земли и, следовательно, экосферы. При этом по мере развития общества и возникновения геоэкологических кризисов происходит постепенное и, по-видимому, необратимое накопление антропогенных преобразований экосферы.

- Ресурсы и размеры экосферы, как и мощность систем ее жизнеобеспечения, ограничены. В то же время, потребности человечества пока непрерывно нарастают. Отсюда вытекает очевидная неизбежность глобального геоэкологического кризиса, связанного с противоречием между ограниченными ресурсами и размерами Земли и возрастающими потребностями человека. Пока нет общепринятого мнения по поводу того, наступил этот кризис, или еще нет. Однако ясно, что глобальный геоэкологический кризис, когда бы он ни наступил, - одна из самых серьезных, а возможно, и наисерьезнейшая проблема из стоящих перед человечеством.

Лекция №6

Атмосфера.Влияние деятельности человека

План:

1. Основные особенности загрязнения атмосферы, ее роль в динамической системе экосферы.

2. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия: источники и загрязнения

Ключевые слова: атмосфера, тропосфера,озон,стратосфера,мезосфера, тормосфера, экзосфера, индекс загрязненности атмосферы,гигиеналық нормативтер-ПДК,ПДВ

1.В настоящее время «основной вклад» в загрязнение атмосферного воздуха на территории России вносят: теплоэнергетика (тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские котельные и др.), далее предприятия черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, предприятия цветной металлургии и производство стройматериалов.

Роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы в развитых промышленных странах Запада несколько иная. Так, например, основное количество выбросов вредных веществ в США, Великобритании и ФРГ приходится на автотранспорт (50—60%), тогда как на долю теплоэнергетики значительно меньше, всего 16—20%.

Тепловые и атомные электростанции. Котельные установки. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания. Объем энергетических выбросов очень велик. Так, современная теплоэлектростанция мощностью 2,4 млн кВт расходует в сутки до 20 тыс. т угля и выбрасывает в атмосферу за это время 680 т S 02 и S 03, 120— 140 т твердых частиц (зола, пыль, сажа), 200 т оксидов азота.

Перевод установок на жидкое топливо (мазут) снижает выбросы золы, но практически не уменьшает выбросы оксидов серы и азота. Наиболее экологично газовое топливо, которое в три раза меньше загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в пять раз меньше, чем уголь.

Источники загрязнения воздуха токсичными веществами на атомных электростанциях (АЭС) — радиоактивный йод, радиоактивные инертные газы и аэрозоли. Крупный источник энергетического загрязнения атмосферы — отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок.

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали в атмосферу выбрасывается 0,04 т твердых частиц, 0,03 т оксидов серы и до 0,05 т оксида углерода, а также в небольших количествах такие опасные загрязнители, как марганец, свинец, фосфор, мышьяк, пары ртути и др. В процессе сталеплавильного производства в атмосферу выбрасываются парогазовые смеси, состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака и других токсичных веществ. Существенно загрязняется атмосфера также на агломерационных фабриках, при доменном и ферросплавном производстве.

Значительные выбросы отходящих газов и пыли, содержащих токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной металлургии при переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд, при производстве алюминия и др.

Химическое производство. Выбросы этой отрасли хотя и невелики по объему (около 2% всех промышленных выбросов), тем не менее, ввиду своей весьма высокой токсичности, значительного разнообразия и концентрированности, представляют значительную угрозу для человека и всей биоты. На разнообразных химических производствах атмосферный воздух загрязняют оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные газы (смесь оксидов азота), хлористые соединения, сероводород, неорганическая пыль и т. п.).

Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сот миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде всего в крупных городах.

Наибольшее количество вредных веществ в составе отработанных газов образуется при неотрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных газов в шесть и более раз.

Постоянство состава воздуха – важнейшее условие существования человечества. Поэтому любые изменения его состава рассматриваются как загрязнение.

В норме атмосферный воздух содержит следующие компоненты: азот – 78 %, кислород – 20 %, аргон – 0,9 %, углекислый газ – 0,03 %, озон – менее 0,001 %. Соотношение между основными компонентами воздуха в процессе развития цивилизации существенно не изменилось, однако в период промышленной и научно-технической революций увеличился объем эмиссии в атмосферу газов и аэрозолей техногенного происхождения. Развитие современной экономической базы городов сопровождается повышением концентрации, кооперирования, комбинирования и интенсификации производственного процесса промышленных предприятий. Следствием стремительного роста производства, характеризующегося многоотходной технологией, является многокомпонентное загрязнение атмосферы. Масштабы загрязнения весьма значительны: выброс углекислого газа составляет 20 млрд. т/год (приблизительно 0,7 % углекислого газа, содержащегося в атмосфере); выброс двуокиси серы – 200 млн т/год (более чем в 2 раза превышает естественное поступление в атмосферу серы в форме газообразных соединений); выброс фреонов – 1 млн т/ год; выброс свинца – 0,4 млн т/год (более чем на 2 порядка превышает поступление из естественных источников). За последние 100 лет выбросы углекислого газа в атмосферу возросли в 30 раз, свинца – в 20 раз, двуокиси серы – в 15 раз.

Источники загрязнения атмосферы могут быть естественные (извержение вулканов, лесные пожары, разложение живых организмов) и искусственные (промышленность, транспорт, ЖКХ). В последние десятилетия антропогенные факторы загрязнения воздуха стали значительно превышать по масштабам естественные. Например, техногенное поступление в окружающую среду широко используемых в производстве и быту химических соединений (более 100 тыс. из 3 млн известных) в 10–100 раз превышает их естественное поступление при вулканизации и выветривании горных пород. Если все вулканы Земли ежегодно выбрасывают на поверхность около 3 млрд. т вещества, то человек извлекает из земных недр более 120 млрд. т различных руд, горючих ископаемых, строительных материалов.

Основными источниками загрязнений атмосферы являются энергетика, автомобильный и авиационный транспорт, предприятия черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Причем значимость тех или иных источников загрязнения воздуха на разных территориях меняется в зависимости от уровня научно-технического прогресса, стратегии взаимодействия техники и природы, уровня благоустройства населенных мест и многих других социально-экономических факторов.

2.Основными ингредиентами загрязнения атмосферы являются оксиды углерода, азота и серы, фенолы, формальдегид, углеводороды и взвешенные частицы (пыль).

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу классифицируются: на газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода),жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей) и твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества).

· Загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу могут:

· оседать под действием силы тяжести;

· физически захватываться оседающими частицами (туманами и осадками) и поступать в лито- и гидросферу;

· включаться в биосферный круговорот соответствующих веществ (углекислый газ, пары воды, оксиды серы и азота);

· изменять свое агрегатное состояние (конденсироваться, испаряться, кристаллизоваться, вступать в химические реакции с другими загрязнителями);

· находиться в атмосфере относительно длительное время, переносясь воздушными потоками в разные географические области планеты до тех пор, пока не создадутся условия для их физической или химической трансформации (например, фреоны).

Загрязнение воздуха имеет многообразные вредные последствия. Воздействия его могут быть различны в зависимости от вида загрязнителя, концентрации его в воздухе, длительности и периодичности воздействия.

Неблагоприятное действие веществ, обладающих токсичными свойствами, при проникновении в организм человека может проявляться в виде острых или хронических отравлений и другого рода заболеваний. Кроме того, вещества с генетической активностью могут оказаться причиной врожденных уродств и дефектов развития.

Загрязнение атмосферного воздуха, кроме локальных эффектов, является причиной последствий глобального масштаба. Кислотные дожди, глобальное потепление, нарушение озонового слоя Земли вызваны загрязнением атмосферного воздуха.

Так наиболее известным газом, содержание которого в атмосфере резко изменялось за последние 150 лет, является диоксид углерода, он же углекислый газ, относящийся к парниковым газам, то есть газам, создающим в атмосфере условия, задерживающие инфракрасные лучи, в результате чего нагреваются поверхность Земли и нижний слой атмосферы. Количество диоксида углерода в атмосфере при современных темпах потребления ископаемого топлива удваивается каждые 23 года, что может привести к потеплению климата на 1°С к 2025 году и на 3°С к концу следующего столетия.

Другим газом в составе атмосферы, влияющим на парниковый эффект на нашей планете, является метан. Основной природной причиной образования метана является деятельность ряда бактерий, разлагающих углеводы на метан. Это происходит, прежде всего, на болотах и в пищеварительном тракте животных. Антропогенное образование метана происходит в кучах компоста, на свалках, рисовых полях (везде, где вода и грязь изолируют останки растений от доступа воздуха), а также при добыче ископаемого топлива.

Помимо диоксида углерода и метана, к парниковым газам относятся фреоны, оксид азота, озон, а также пары воды (табл. 6.2). Все эти соединения присутствовали в атмосфере почти весь период её существования, но в крайне незначительном количестве. Резкий же рост их концентрации в атмосфере отмечается в последние сто лет.

Таблица 1 Основные парниковые газы

и доля их влияния на глобальное потепление на Земле

|

Газ |

Современный уровень среднегодового прироста концентрации, % |

Доля влияния на глобальное потепление, % |

|

Диоксид углерода (СО 2) |

0,5 |

55 |

|

Хлорфторуглероды (фреоны) |

4 |

24 |

|

Метан (СН4 ) |

0,9 |

15 |

|

Гемиоксид азота (N2O) |

0,8 |

6 |

На межправительственной мадридской конференции в 1995 году ООН провозгласила глобальное потепление научным фактом. Обеспокоенность мирового сообщества данной проблемой привела к разработке и принятию международной Конвенции по изменению климата. В декабре 1997 г. в Киото (Япония) на конференции был подписан Протокол к Конвенции, установивший для государств – участников количественные обязательства по сокращению выбросов диоксида углерода. Так, члены Европейского союза и Швейцария должны к 2012 годам снизить выбросы на 8 %, США – на 7 %, Япония – на 6 % относительно базового 1990 г.

Протокол предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов. Поэтому переговоры по вопросу сокращения идут очень сложно. Такие страны, как Индия и Китай, вносящие значительный вклад в загрязнение атмосферы тепличными газами, не подписали соглашение. Джордж Буш отказался подписать Киотский протокол, при том что США выбрасывают углекислого газа в атмосферу втрое больше, чем все страны Западной Европы.

Основным препятствием на пути международного взаимодействия по вопросу предотвращения «парникового эффекта» является научная неопределенность. Поскольку многие видные ученые, например академик А.П. Капица, настаивают на том, что никакого потепления нет, а на самом деле продолжается длительный ледниковый период и на него накладываются более короткие климатические циклы потепления. Кроме того, подписание Киотского протокола влечет за собой серьезные экономические последствия – сворачивание загрязняющих производств и дорогостоящую модификацию очистных технологий.

Тем не менее, факт остается фактом – за последние сто лет среднегодовая температура поднялась более чем на полградуса. В докладе ООН под названием «Климатические изменения 2001: последствия, адаптация и уязвимость» предсказывается, что в течение нынешнего столетия средняя глобальная температура повысится на 5,8°С.

В последние десятилетия большое внимание ученых привлекают пространства в озоносфере с пониженным содержанием озона. Это явление представляет собой сложную экологическую проблему, заключающуюся в истощении озонового слоя Земли. Известно, что озоновый слой находится на высоте от 10 до 50 км и защищает земную поверхность от солнечного излучения высокой энергии (УФ-лучей), избыток которой губителен для живых существ.

Общее количество озона в атмосфере невелико, тем не менее, это один из наиболее важных её компонентов. Благодаря озону ультрафиолетовая солнечная радиация в слое между 15 и 40 км над земной поверхностью ослабляется примерно в 7 000 раз. Уменьшение «толщины» озонового слоя приводит к увеличению количества ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, и нарушению теплового баланса планеты. Избыток ультрафиолета губителен для живых существ. Так, например, установлено, что увеличение дозы ультрафиолетового излучения на 1 % приводит к увеличению раковых заболеваний на 2 %. Кроме того, уменьшение содержания в атмосфере озона и увеличение УФ-излучения может быть причиной катаракты глаз, ослабления иммунной системы человека, понижения эффективности вакцинации против инфекционных заболеваний.

Одной из главных причин истощения озонового слоя Земли является загрязнение атмосферы за счет выбросов в нее фреонов, которые широко применяются в быту в качестве хладоагентов, пенообразователей и растворителей в аэрозольных упаковках. Эти газообразные вещества поднимаются, не разлагаясь, до высоты озонового слоя, где они подвергаются фотохимическому разложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушающей озон. Помимо фреонов, серьезным катализатором разложения озона являются оксиды азота. Продукты неполного сгорания органического топлива сверхзвуковых самолетов и космических аппаратов также разрушают озоновый слой. За счет них разрушается до 10 % озонового слоя атмосферы. Только один запуск космического корабля «Шаттл» приводит к разрушению примерно 10 млн т озона.

Широко известный ныне термин «кислотные дожди» появился в 1872 г., его ввел в практику английский инженер Роберт Смит, опубликовавший книгу «Воздух и дождь: начала химической климатологии». Наиболее глубоко научными исследованиями кислотных дождей стали заниматься только в конце 60-х годов XX века.

Известно, что при нормальном природном составе воздуха обычная дождевая вода имеет слабокислую реакцию (рН = 5,5 ... 5,6). Подкисленные атмосферные осадки (pH ниже 5,5) возникают из-за повышенного содержания в воздухе в первую очередь оксидов серы и оксидов азота, которые, взаимодействуя с парами воды, образуют соляную, азотную и серную кислоты.

Известен также “синдром кислотных частиц”, при котором наблюдается оседание твёрдых частиц сульфатов или нитратов в отсутствие влаги с дальнейшим их растворением в воде с образованием кислот.

В результате попадания кислотных дождей (или снега, тумана, града) в поверхностный слой почвы и водоемы развивается подкисление, что приводит к деградации экосистем, гибели отдельных видов рыб и других водных организмов, сказывается на плодородии почв, снижении прироста лесов и их усыхании. Так, проведенные в Европе исследования показывают, что в последние 10 лет скорость роста многих вечнозеленых растений замедлилась на 20–30 %.

Лекция №7

Гидросфера. Влияние деятельности человека

План:

1. Воды суши. Основные особенности загрязнения гидросферы.

2. Центральная роль воды во многих природных процессах и проблемах окружающей среды

3. Глобальный круговорот воды его роль в функционировании экосферы.

Ключевые слова: водные ресурсы, лимиты, речные экосистемы, методы очистки воды

Главные водопотребители и водопользователи являются источниками загрязнения гидросферы. Промышленность, сельское хозяйство, коммунально-бытовое хозяйство, транспорт, рекреация влияют на состояние водоемов.

Выделяют несколько видов загрязнения водоемов: химическое, биологическое, физическое. Химическое загрязнение – это загрязнение водоемов нефтью и нефтепродуктами, металлами и их солями, поверхностно-активными веществами, кислотами и щелочами. Биологическое загрязнение – это загрязнение вирусами, бактериями, болезнетворными организмами, водорослями и т.д. К физическому загрязнению относится тепловое и радиоактивное, содержание в воде взвешенных твердых частиц, шлама, песка, ила, глины.

Основными факторами химического загрязнения морей и океанов являются следующие:

1. сброс сточных вод промышленности и коммунально-бытового хозяйства;

2. поступление с суши применяемых в сельском и лесном хозяйстве веществ (удобрений, пестицидов);

3. утечка веществ при работе транспорта и авариях;

4. разработка полезных ископаемых на морском дне;

5. захоронение вредных отходов в водоемах;

6. поступления загрязняющих веществ из атмосферы.

Наиболее интенсивно загрязняют поверхностные воды такие отрасли промышленности, как металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная. Различают минеральное и органическое загрязнение сточных вод. При минеральном загрязнении сточные воды содержат соли, кислоты, щелочи и другие минеральные вещества. В промышленных стоках содержится 40% минеральных веществ и 60% веществ органического происхождения. К веществам органического происхождения относятся растительные волокна, животные и растительные жиры, остатки плодов и овощей, отходы целлюлозно-бумажной, кожевенной, пищевой промышленности. Сточные воды с этими веществами являются причиной органического загрязнения водоемов.

Река Потомак похожа на открытую помойную яму со слоем отбросов на дне до 3 м. Здесь запрещено не только купаться, но даже кататься на водных лыжах, т.к. существует опасение попадания на кожу человека вместе с брызгами болезнетворных бактерий. Ниагарский водопад стал опасным для здоровья людей, т.к. с брызгами воды распыляются вредные вещества, содержащиеся в реке. Рядом с рекой находится свалка промышленных отходов, где содержание вредного вещества диоксида превышает допустимую норму в 600 раз. Это вещество попадает в реку Ниагару, в озеро Онтарио и представляет значительную опасность для питьевой воды.

Значительной концентрацией загрязняющих веществ отличаются внутренние и окраинные моря, например, Балтийское, Северное, Средиземное, Японское и Каспийское. В этих морях загрязняющие вещества накапливаются в донных отложениях. Например, средняя концентрация ртути в мышцах рыб Балтийского, Азовского, Каспийского морей в 2-4 раза выше, чем в мышцах океанических рыб. Уменьшение численности тюленей в Северных морях произошло из-за отравления их инсектицидом. В организмах голландских тюленей их в 10 раз больше, чем в тюленях Германии и Дании. Это приводит к уменьшению их рождаемости. При содержании в водоемах 0,02-0,03 мг/л фенолов происходит полная потеря вкусовых и товарных качеств рыбы. Вредные свойства фенолов для водных бактерий проявляются при концентрациях в 10 раз меньших, чем для рыб.

Из отраслей сельского хозяйства интенсивно загрязняет водоемы растениеводство, благодаря применению удобрений и пестицидов. Около четверти азотных удобрений, треть калийных и 4% фосфорных удобрений попадает в водоемы. Если в незагрязненных реках средний уровень содержания нитратов составляет 100 мг/л, то в Западной и Центральной Европе – 4500 мг/л, концентрация фосфора в реках этого региона в 2,5 раза выше, чем в незагрязненных водоемах. Возрастание концентрации биогенов приводит к эвтрофикации водоемов. Эвтрофирование (эвтрофикация) – повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов под действием антропогенных или природных факторов (Н.Ф.Реймерс). Биогенные элементы – это химические элементы, необходимые для поддержания жизни. Например, повсеместно в Европе наблюдается эвтрофикация поверхностных вод. Анализ проб воды показал, что в 8-28% проб отмечено повышенное содержание нитратов, превышающее национальные нормы. В грунтовых водах такие превышения содержат в 4-18% проб, в частных колодцах – в 11% проб, в системах коммунального водоснабжения в 0-2,8% проб.

При эвтрофикации увеличивается количество сине-зеленых водорослей, уменьшается количество О2 и возрастает СО2 и СН4, происходит вторичное загрязнение водоемов токсическими веществами (которое выделяют сине-зеленые водоросли), увеличивается растворимость карбонатов, что вызывает гибель кораллов и других скелетных форм бентоса. В результате эвтрофикации водоемов происходит изменение видового состава рыб в следующей последовательности: лососевые – сиговые – корюшковые – окуневые - карповые. При этом более ценные рыбы заменяются менее ценными.

На экологическое состояние водоемов влияет животноводство. Свиноводческий комплекс на 100 тысяч голов может загрязнять реку так же, как город с полумиллионным населением. Навоз и навозные стоки, попадая в поверхностные и грунтовые воды, вызывают:

1. загрязнение воды патогенными и другими микроорганизмами, яйцами гельминтов;

2. насыщение воды органическими веществами;

3. насыщение воды азотистыми и другими веществами (нитратами, нитритами, фосфором);

4. обсеменение рыб и других водных животных микроорганизмами.

Сточные воды животноводческих комплексов содержат много бактерий кишечной группы, которые живут длительное время: сальмонеллы – 2,5 года, микроорганизмы туберкулеза – 475 дней и др.

Источником загрязнения водоемов являются газопылевые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В развитых промышленных странах с атмосферными осадками в почву, в поверхностные и грунтовые воды поступает ежегодно 3-20 кг/га нитратов. Плотность выпадения аммонийного азота на европейской территории России оценивается в среднем 0,3 т/км2, серы от 0,25 до 2 т/км2.