Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация, г. Москва – г. Санкт-Петербург –

г. Петрозаводск - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент,

академик МАНЭБ,

Заслуженный деятель науки РФ

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУЩНОСТИ АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ БАЗОВОЙ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

(Методические рекомендации)

Современное человечество живет в эпоху стремительных перемен, создающих качественно новую цивилизацию, основным и определяющим фактором которой становится переход от экономики вещей к экономике знаний при существенном увеличении значения человеческого фактора и роли информационных технологий в решении практических задач.

В последнее десятилетие происходит модернизация традиционного обучения со значительной опорой на психологические особенности обучающихся. Комплекс новых методов и положений, объединенных общей идеей, позволяет говорить об инновационной технологии обучения. В профессиональную подготовку встраиваются целостные психологические и педагогические технологии. В данных технологиях происходит отход от части традиционных форм теоретических и практических занятий, а обучающийся выступает как подлинно активный субъект учебно-воспитательного процесса. Педагогические технологии определяются как сумма «техники и логики», т. е. «содержательная техника реализации учебно-познавательного процесса». Основные усилия обучающихся при реализации педагогических технологий направлены на формирование информационного компонента и способов умственных действий, операционного компонента, где задействованы познавательные процессы: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. Под понятием «технология» подразумевается вид формирующих, корректирующих или тренирующих личностные качества методических приемов, относящихся к самоуправляющим механизмам личности и сфере нравственно-эстетических качеств.

В связи с отмеченным, ключевую роль при активизации человеческого фактора в подготовке выпускника, в условиях потока часто меняющейся и противоречивой информации, играет уровень развития системы образования. При этом необходимо учитывать, что она, согласно собственной природе, должна функционировать в ритме разумного опережения решения текущих социально-экономических проблем, ориентироваться на поступательное развитие общества и человеческой личности.

В связи с этим, актуальной педагогической проблемой является научно-методологическое обоснование подготовки выпускников, ориентированных на новую систему знаний, их пополнение, обновление и изменение в условиях непрерывного образования в течение жизненного цикла человека. Обучение в образовательной организации должно подготовить будущего специалиста к решению непредвиденных профессиональных, организаторских, жизненных проблемных ситуаций, с которыми он может иметь дело в современном обществе, т. е. сформировать и развивать кругозор научно-методологических знаний, умений и навыков, которыми он сможет воспользоваться, адекватно принимая вышеозначенные позиции. К сожалению, выпускники не всегда готовы к решению меняющихся жизнедеятельностных задач, в то время как навыки подобных действий они должны приобретать, прежде всего, в образовательном заведении в процессе изучения соответствующих учебно-познавательных дисциплин, как в период самостоятельной работы, так и в ученическом коллективе.

Как уже указывалось, традиционные обучающие технологии в силу своей пассивности не позволяли сформировать в изменяющемся обществе необходимых ему специалистов. Новые образовательные технологии опираются на систему образования, где происходит обучение не только знаниям, но и способам, формам и методам «добывать» знания, т. е. методологии научно-познавательной деятельности, а в последующем и их применению в профессиональной деятельности. Сам процесс обучения строится как двусторонний диалог, основой которого являются преподаватель — ученик, а сам акт познания происходит с обоюдной активностью сторон.

На подобных основаниях формируется и развивается проблемно-модульная технология обучения, ориентированная на самостоятельное овладение учебным материалом и представляющая собой своеобразную образовательную технологию с теоретическим, методическим и организационно-техническим обеспечением.

Основу технологии проблемно-модульного обучения составляет принцип проблемности, реализация которого позволяет педагогу создавать проблемные ситуации, давая в необходимых случаях объяснения содержания наиболее сложных понятий и фактов, организуя учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. На основе анализа заданий и сведений, сообщённых учителем, а также при помощи накопленного опыта учебной деятельности учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формируют (с помощью преподавателя) определенные понятия, теоремы, законы, правила и используют их для решения новых задач и проблем. Таким образом, при проблемно-модульной технологии обучения обучающиеся сами «добывают» знания, находят новые способы действия путём выдвижения гипотез, их обоснования и применения. При этом, у обучающихся формируются креативное воображение и сообразительность, развивается опыт творческой инновационной деятельности. Учебно-познавательная деятельность учащихся в технологии проблемно-модульного обучения в итоге приводит к изменению во внутренней структуре мыслительной активности будущих специалистов.

Следует отметить, что вопросы проблемно-модульного обучения всегда были в поле зрения педагогической общественности, но особую роль и значимость они приобрели в последнее время с быстрым развитием научно-технического прогресса, социально-экономических наук, что, в частности, повиляло на активизацию человеческого фактора в жизни общества.

Педагог в информационном обществе перестает выступать перед обучающимися в качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, наставника, облегчающего получение и усвоение большого объема мировоззренческой и профессиональной информации, форм и методов ее применения на практике.

Преподаватели, работающие в технологии проблемно-модульного обучения, затрачивают значительно больше времени, волевых усилий, энергии, чем их коллеги, реализующие преимущественно информационно-описательный принцип преподавания учебно-познавательных предметов. В то же время, использование принципа проблемности позволяет повысить качество усвоения знаний учащимися, способствует освоению ими большего объёма знаний в единицу времени. И самое главное, — под воздействием этого принципа происходит формирование и развитие разносторонне развитой, социально активной, критически мыслящей личности, владеющей методологией научно-познавательной деятельности.

Научное познание в любой области объективной деятельности, подчинено общим закономерностям познавательного процесса. В то же время, оно имеет и свои, только ему присущие признаки, обуславливаемые спецификой объекта, особенностями его отражения в системе социально-экономических знаний, формами и методами их применения на практике. В связи с этим, в той или иной мере, необходимо определить стратегическую линию системы образования, к которой относится технология проблемно-модульного обучения.

Понимание проблемно-модульного обучения толкуется как процедура отбора наиболее важных проблемных вопpocoв в определённом функциональном узле (модуле) изучаемого предмета без нарушения логической последовательности и систематичности изложения содержания. Учебно-познавательный курс делится на модули. Модуль представляет собой логически завершенный блок учебно-познавательного материала, включающий в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, ориентировочную основу действий и средств контроля (самоконтроля) успешности выполнения учебно-познавательной деятельности. Он содержит учебную литературу, диаграммы, схемы, тесты, вопросы для самоконтроля и заканчивается контрольной акцией. Из учебной программы выбирается ряд узловых, актуальных вопросов и тем, представляющих собой целостный проблемно-функциональный узел (модуль) по той или иной учебной дисциплине. Обычно модуль — это раздел учебной программы или параграф учебника.

Главная специфическая функция технологии проблемно-модульного обучения заключается в развитии творческих и практико-ориентированных потенций учеников. Такое развитие, как правило, включает в себя:

• выработку навыков творческого усвоения знаний;

• формирование форм и методов их творческого применения на практике, развитие умения самостоятельно решать учебно-познавательные, профессиональные, нравственные, организаторские, научные и другие социально-экономические проблемы;

• накопление опыта творческой, профессиональной и социальной деятельности;

• формирование мотивов учения, интереса к предстоящей профессиональной деятельности, научно-познавательных мировоззренческих потребностей.

Таким образом, технология проблемно-модульного обучения представляет собой тип развивающего образовательного процесса, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность обучающихся и усвоение ими готовых и прогностических выводов науки, социально-экономической и культурологической практики. Ориентация на научно-методологический принцип учебно-познавательной деятельности должна быть ведущим элементом современной системы образования, включающим содержание учебно-познавательных курсов, сочетание разных типов обучения и способов организации учебной, практической, прогностической, нравственной и исследовательской деятельности учащихся.

Решение задач в проблемно-модульном курсе обучения носит глобальный характер, захватывая, как правило, время не только аудиторных (лекций, практических и семинарских занятий), но и внеаудиторных самостоятельных занятий и практик обучающихся, их общественной жизни.

Технология проблемно-модульного обучения подразумевает и внесение дискуссионного материала в саму учебно-познавательную дисциплину, указание на имеющиеся расхождения во взглядах, представление аргументации различных позиций и попыток выяснения их научной истинности и обоснованности.

Основой данной технологии выступает проблемно-модульный курс преподавания, предполагающий естественную связь теории и практики. Поэтому в качестве проблемных вопросов предлагаются противоречия в социально-экономическом и нравственно-политическом развитии современного общества, предстоящей профессиональной деятельности.

Проблемным считается такой анализ учебно-познавательной темы, когда последняя берется в завершающем виде и рассматривается в строгой логической последовательности: выяснение условий противоречий, социально-экономических положений, породивших проблему, её рассмотрение и исторический, прогностический процесс её разрешения. Технология проблемно-модульного обучения является методикой выявления противоречий, их раскрытия и разрешения, что приближает ученика к ситуации самостоятельного открытия и переоткрытия знания, вооружает его средствами «добывания» нового и ориентацией на перспективу развития и применения этого знания.

Достигается это за счёт того, что в проблемно-модульном курсе формируются лишь предпосылочные идеи, тезисы и вопросы определения по той или иной проблеме в изучаемой учебно-познавательной дисциплине: право анализировать проблему и аргументировать способы её решения предоставляется самому обучающемуся. Реализовать это учащийся должен путем краткого письменного изложения ответов на поставленные вопросы. Анализируя проблему, он самостоятельно отбирает и оценивает информационные материалы из различных источников, излагает собственные суждения, выводы и тем самым проявляет себя соавтором идеи данного научного открытия. В этом движении ему помогают установочные лекции, групповые и индивидуальные консультации-беседы, работа во временных научно-профессиональных коллективах и группах под руководством педагога.

Как отмечается в литературе, проблема представляет собой особую логическую категорию, особую форму мысли, в которой субъект фиксирует и выражает противоречия в самой действительности и в области отражения этой действительности.

Практика показывает, что научное исследование, как правило, развивается от одного уровня знания к другому, более полному и глубокому, через выяснение противоречий и «усмотрение» на их основе проблемы. После обоснования проблемы вырабатывается ряд предположений, гипотез. Они проходят тщательный отбор. Те, которые подтверждаются теорией и практикой, остаются и позволяют проникнуть глубже в сущность изучаемого процесса, предмета или формы деятельности.

Таким образом, вырабатываются новые представления и понятия, открываются ранее неизвестные законы развития природы и общества. В то же время, познавательный цикл включает в себя: исходное знание — проблему — новое получен ное знание.

Научная проблема в определенном смысле слова может быть сопоставлена с практикой социально-экономического развития общества и деятельностью обучающегося. Эта практика возникает как результат осознания реальных противоречий в объективных основах процесса социального развития, взаимодействующих с активно проявляющимся субъективным фактором.

Научные и практические проблемы вытекают из самой жизнедеятельности. Они усматриваются и решаются на основе сопоставления теории и практики. В проблемно-модульном учебном курсе мы рассматриваем практические и научные проблемы для сопоставления их с проблемами учебными. Между ними имеются не только сходства, но и отличия. В учебно-познавательном процессе, как и в научном познании, должны происходить приращение знания, появление нового, ранее не известного обучающемуся, движение мысли от относительной к абсолютной истине. При этом нужно помнить главное — научное и учебное знания едины. Они предполагают необходимость исходного знания, базируются на единстве репродуктивного и продуктивного, памяти и мышления, включающих в себя и творческое воображение. Как в науке, так и в учебно-познавательном процессе, проблемы должны базироваться на реальных противоречиях, а не на придумывании хитроумных заданий, головоломок или псевдопроблем. Основу постановки учебной проблемы, видимо, следует искать в диалектике противоречий изучаемого явления, а также в имеющемся у обучающихся противоречии между обыденным представлением и научным пониманием вопроса (социально-экономического развития общества и личности, её нравственно-эстетической составляющей).

Учебная проблема отрицает диалектически противоречивое единство общего и особенного. Как в научном, так и в учебно-познавательном процессе противоречия и механизм их разрешения воплощаются в определенном понятийном аппарате. Поэтому категориальный аппарат должен постоянно и чётко вовлекаться в учебно-познавательный процесс, активизировать самостоятельное прогностическое мышление обучающихся. Все это означает необходимость повышения научно-методологических навыков обучающихся, что еще раз подчёркивает неправомерность использования надуманных, схоластических проблем как в науке, так и в учебно-познавательном процессе.

Результатом научного познания является получение нового знания для общества. В учебно-познавательном процессе новизна носит несколько иной характер. Приобретается новое значение для обучающегося, а не для науки и общества в целом. Однако надо учитывать, что как в научном творчестве, так и в обучении познание проходит следующий путь. Во-первых, идет процесс обнаружения противоречий или неполноты знаний для решения каких-либо познавательных задач. Во-вторых, используется информация для постановки проблемы. В науке это, как правило, весь имеющийся задел знаний и предшествующий практический опыт и методы познания. В обучении ограниченные знания берутся зачастую в готовом виде и, как правило, уже устоявшиеся, необходимые для четкого формулирования познавательной задачи. В-третьих, и в научном исследовании, и в обучении имеет место постановка преподавателем проблемы, осуществляемой различными приёмами. В-четвертых, в научном и в учебном познании происходит решение той или иной проблемы.

Если в научном исследовании осуществляется самостоятельный поиск, ведущийся подготовленным человеком, то в обучении он идет под руководством преподавателя и по заранее разработанной учебной программе. Длительность познавательного процесса в науке и образовании различная. В науке этот процесс протекает долго и сложно, в учебном процессе решение проблем происходит в относительно короткие, заранее оговоренные сроки. Как в науке, так и в обучении широко используются категории проблемы и проблемной ситуации. Эти понятия являются предметом содержания различных наук.

Главным и исходным понятием концепции проблемно-модульного обучения, как известно, является проблемная ситуация. Отдельные авторы рассматривают её по-разному. Мы же под проблемной ситуацией в системе учебно-познавательной подготовки понимаем учебные, профессиональные и исследовательские задания, выполнение которых вызывает у обучающихся затруднения, требующие от них чёткого уяснения каких-то проблем, вопросов, заданных самому себе, их самостоятельного решения (или под руководством преподавателя), определения круга недостающих знаний и способов деятельности, а также самостоятельного использования ранее приобретённого социально-экономического и учебного опыта.

Проблемные ситуации возникают не всегда, а лишь при определённых условиях, когда предлагаемый учебный материал сформулирован особым образом. В то же время ,среди отмеченных условий обязательно должны выделяться значимость, динамичность, прогностичность и сложность.

Следует помнить, что проблемную ситуацию не вызывают вопросы, на которые учащиеся заранее знают ответы, так же, как и то, что проблемную ситуацию не создает такое задание, ход решения которого не только неизвестен ученику, но у него отсутствуют и знания для поиска этого решения. Поэтому после прослушивания проблемной лекции по заранее определенному плану необходима самостоятельная работа учащегося с рекомендованной учебной литературой, другими источниками, диаграммами, схемами, первоисточниками под руководством преподавателя или на основе заранее разработанных проблемно-модульных учебных курсов.

Проблемная ситуация должна обязательно включать в себя три главных компонента:

1) потребность в новом, неизвестном знании или способе действия, вызываемая невозможностью или сложностью выполнения требуемого задания;

2) неизвестное усваиваемое положение, способ действия или условие действия, раскрываемое в проблемной ситуации;

3) возможность обучающегося участвовать в анализе условий поставленного задания и состояния (открытия) нового приращённого знания в результате разрешения проблемной ситуации.

Нам представляется, что способы и приемы создания проблемных ситуаций в вузовском обучении могут быть разнообразны. Это — столкновение обучающихся с явлениями, фактами, требующими теоретического объяснения; использование учебных, профессиональных, жизненных и практических задач; постановка заданий на поиск путей практического применения какой-либо закономерности; побуждение учеников к анализу фактов и явлений действительности, сталкивающих их с противоречиями между обыденными представлениями и научными понятиями об этих фактах; организация внутрипредметных и межпредметных связей, а также ориентация на практику прогнозирования социально-экономического развития региона и страны.

На наш взгляд, решить проблемную ситуацию так же трудно, как и создать её. Разрешение проблемной ситуации представляет собой сложный процесс. Главную роль при этом играют логико-мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и абстрагирования. В осуществлении умственных действий, связанных с этим процессом, отсутствуют такие алгоритмы, которые можно было бы определить в качестве «инструмента» для решения новых проблем, но, тем не менее, порядок тут присутствует.

Так, разрешение поставленной ситуации начинается с её анализа. Объединение выделенных анализом компонентов в целое есть синтез. Единство между анализом и синтезом отчётливо выступает в познавательном процессе сравнения. Сравнение ведет к обобщению. В ходе обобщения в сравниваемых предметах в результате их анализа выделяется нечто общее, как раз и представляющее полученное новое знание.

Процесс технологии проблемно-модульного обучения в связи с этим можно представить также в виде заранее выделенных проблем: в специально разработанном курсе по предмету обучения. Весь учебно-познавательный материал делится на модули. Если в связи с предлагаемой системой обучения возникает необходимость сопоставить качественные характеристики классической и зарождающейся педагогики, то они должны выступать в диалектической противоположности одна к другой. Так, классическая педагогическая формула в своей основе предусматривает, во-первых, то, что уровень образованности достигается через количество информации, да ещё фактологической и иллюстрированной. Во-вторых, преподавание ведётся методом поучения. Оно действует как репродуктивное (копирующее) обучение, отбрасывает всякие демократические формы в получении знаний. В то же время педагогам необходимо помнить тот детский протест отвержения «поучения», нравоучения в школе, которое сформировало в обучающемся отвержение к учебе. С учётом отмеченного фактора, хороших результатов добиваются только те педагоги, которые учат творчеству, практическому применению

знаний и навыков, где педагог становится наставником молодого человека.

В связи с отмеченным, в технологии проблемно-модульного обучения, во-первых, предполагается превалирование получения учащимися навыков к познанию, самостоятельной деятельности. Обучающемуся предоставляется возможность самому стать первооткрывателем мира, форм и методов предстоящей деятельности. Обучение в данном случае становится само по себе первооткрывающим, эвристическим, а значит, всегда оригинальным и привлекательным. Оно заставляет самих обучающихся быть творцами, новаторами. В результате этого они, осознавая себя участниками процесса эвристической учёбы, формируются и развиваются как творческие, всесторонне и гармонично развитые личности, соединяющие в себе качества учёных и профессионалов. В целом же мышление формируется и развивается как всеобщими, так и собственными творческими возможностями обучающихся.

Во-вторых, в предлагаемой педагогической методике главной фигурой выступает конкретный человек — обучающийся. Тем самым она не только ведёт к персонализации познания и образования, служащей целям накопления социально-экономической информации, но и позволяет выявить причинно-следственную сущность явлений в многообразной связи учебно-познавательной деятельности, формируя и развивая качества искателя и открывателя, а также творца новой реальности знания, новых объективных возможностей будущего специалиста.

Задача проблемно-модульной технологии обучения заключается в том, чтобы поменять местами преподавателя и ученика. Роль путеводителя в подготовке к будущей профессиональной деятельности должна будет выполнять особым образом составленная методическая разработка, обозначенная нами как проблемно-модульный курс обучения. Особенность его состоит в том, что он объединяет в себе:

• краткую профессиограмму курса (что учащийся должен будет знать, уметь и какими качествами обладать после изучения данной дисциплины);

• программу научной учебной дисциплины;

• тематический план курса;

• проблемные задания, составляющие основу проблемно-модульного учебного курса в виде идеограмм, графиков, таблиц и т. д.;

• список учебной и научной литературы (в лучшем варианте — её краткий обзор, но по необходимости более полный, чтобы формировать научно-поисковые навыки работы с источниками);

• дидактические схемы в виде идеограмм по данной теме, подтеме, позиции;

• тесты-тренинги;

• бланки для заполнения дидактических таблиц контрольными ответами и цифрами;

• сценарий деловой (ролевой) игры;

• вопросы для самопознания;

• краткий глоссарий по учебно-познавательной дисциплине;

• страницы для конспектов или краткого ответа учеников на поставленные в модульном курсе вопросы.

Идеограммные изложения располагаются, как правило, с левой стороны каждого разворота проблемно-модульного курса (на бумажном или электронном носителе), а с правой стороны — 2–3 проблемных вопроса относительно каждой идеограммы, поставленных таким образом, чтобы ответ был творческим, обобщённо кратким, в виде понятий, суждений и умозаключений. В таком курсе по учебной программе объемом от 60 до 180 часов может быть не менее 15 и не более 30 идеограмм и соответственно — от 40 до 90 и более проблемных вопросов к ним.

Тесты-тренинги представляют собой необходимость заполнения определённых хронологических таблиц в определённой схеме, где необходимо дать точные ответы на поставленные вопросы. Ниже приведен пример хронологических таблиц по отечественной истории.

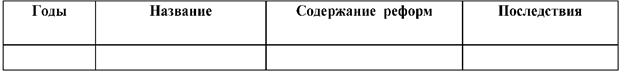

Таблица 1

Реформа Ивана Грозного

|

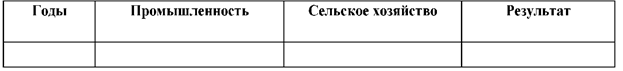

Таблица 2

Столыпинские реформы начала XX столетия

|

В конце проблемно-модульного учебного курса по номерным приложениям может даваться ключ к тому или иному тесту-тренингу.

Как правило, в конце проблемно-модульного учебного курса, особенно по специальным предметам, дается тема деловой (ролевой) игры, определяется её цель и указывается объём по времени. Преподаватель заранее формирует играющие коллективы и определяет место и время проведения данной деловой (ролевой) игры, может заранее назначить учеников на игровые роли, а может и не делать этого. Все самостоятельно готовятся к её проведению. Остальное структурное содержание проблемно-модульного учебного курса не представляет сложности, так как хорошо известно из классической педагогики.

Таким образом, мы видим, что основой данной технологии обучения будут являться проблемно-модульные учебные курсы, особенность которых состоит в том, что они обеспечивают приближение ученика к ситуации самостоятельного открытия и переоткрытия знания, вооружают его средствами «добывания» нового знания, формируя ту методологическую культуру, без которой современному учащемуся невозможно ориентироваться в быстро меняющейся социально-экономической ситуации в мире, стране, регионе.

Достигается это за счёт того, что в проблемно-модульном курсе формулируются лишь предпосылочные идеи, тезисы и определения по той или иной проблеме изучаемого предмета (науки). Обучающийся самостоятельно разрабатывает учебно-познавательный курс при постоянном методическом руководстве преподавателя (научного наставника) и в своеобразной форме становится соавтором его по тому или иному предмету обучения.

Организация учебно-познавательного процесса строится таким образом, чтобы он не был препятствием к развертыванию образовательных свобод или тем более не мешал, а, наоборот, моделировал и инициировал творческое отношение к нему ученика. Технология проблемно-модульного обучения обеспечивает развитие у обучающегося интеллекта, коллективизма, самостоятельности, умения управлять своей учебно-познавательной деятельностью.

Предлагаемые проблемно-модульные учебные курсы позволяют оформлять их в систему правил и форм учебно-познавательного процесса. Основными из них являются студийная или творческая групповая организация учащихся, где каждый имеет общего и индивидуального руководителя (куратора); строго индивидуальный образовательный план и календарь прохождения и завершения учёбы в расчёте на личностные способности, возможности и интересы ученика, свободные графики занятий и аттестации по проблемно-модульным учебным курсам при дистантной форме обучения; свободную специально-профессиональную ориентацию в процессе образования; свободное востребование квалификации (бакалавр — магистр — специалист).

При помощи подобных организационных мер технология проблемно-модульного обучения сделает образовательный процесс обеспечивающим индивидуальную естественно-природную глубину умственной работы, фундаментальность формирования общих и специальных пpoфeccиoнaльных качеств и спocoбнoстeй, научно-методологическую направленность, стaнoвление высокой гражданственности.

Кроме того, учебно значимые качества учащихся в технологии проблемно-модульного обучения могут осуществляться более эффективно благодаря специфическим психодидактическим условиям, которые способствуют:

• развитию учебно-личностной направленности;

• формированию устойчивой мотивации учебных достижений;

• ориентации на самостоятельность в учебно-личностном становлении и развитии;

• монотипности групповой направленности и форм совместной деятельности;

• формированию адекватной самооценки и высоких показателей учебной самоактуализации;

• регламентируемой и контролируемой индивидуализации обучения;

• полимодальности в восприятии учебного материала;

• приобретению навыков деятельностного самоанализа и самоконтроля;

• психологической оптимизации учебной подготовки, базирующейся на индивидуальном плане обучения.

Таким образом, перед нами в зaвepшённoй фopме присутствует методика развивающего обучения. Главный механизм мыслительного процесса, в данном случае, будет заключаться в том, что в процессе мышления объект включается в новые связи и в силу этого выступает во все новых свойствах и качествах, которые фиксируются в новых понятиях. В нём более ярко выявляются все новые свойства и смысловые характеристики. Ранее неизвестные обучающемуся отношения и закономерности раскрываются лишь через установление стабильных связей с уже известными. Образовавшаяся связь является как раз тем самым рычагом, с помощью которого человек раскрывает доселе ему неизвестное, которое становится его собственной внутренней необходимостью и возможностью в предстоящей профессиональной деятельности.

В самостоятельной работе учащихся над проблемно-модульными учебными курсами большую роль играет усвоение таких приёмов логического мышления, как умение выбирать то или иное суждение из нескольких возможных, расчленять существенные и несущественные признаки объекта, делать заключения, вытекающие из данных двух посылок, оценивать правильность данного умозаключения и т. д. Эти умения составляют основу самостоятельной мыслительной деятельности обучающихся по разрешению проблемных ситуаций проблемно-модульного учебного курса.

Своеобразие деятельности человеческой личности как раз и состоит в том, что, порождаясь потребностью, она управляется сознательной целью. Цель, на которую направлена деятельность, в частности, — самостоятельная, является, как правило, более-менее отдалённой. Достижение её складывается из последовательного решения человеком ряда частных задач, встающих перед ним по мере движения к этой цели. Каждый такой относительно законченный элемент деятельности, направленный на выполнение одной простой задачи, называется действием. Действие формирует навык, который возникает как автоматизированный приём выполнения этого действия. Использование ситуации отработки проблемно-модульного курса учебного курса, имеющихся знаний и навыков для выбора и осуществления приемов действия в соответствии с поставленной целью составляет основу самостоятельной работы учащихся. Следовательно, самостоятельная деятельность, как процесс, охватывает формирование и развитие у обучающихся умения не только управлять своими психическими процессами, но и выбирать, организовывать и направлять свои действия в соответствии с разрешаемой проблемной ситуацией в проблемно-модульном курсе обучения.

Таким образом, методика проблемно-модульного обучения представляет собой образовательную технологию, в основе которой находится самостоятельная деятельность обучающихся по освоению учебно-познавательной образовательной программы при опоре на специально разрабатываемый курс и систематическую работу с преподавателем (тьютером). Проблемно-модульное обучение является комплексной психолого-педагогической технологией, направленной на оптимальное решение вопросов учебно-познавательного процесса.

Проблемно-модульная образовательная технология предполагает необходимость разработки относительно нового раздела методики преподавания учебно-познавательных дисциплин. Предлагаемая методика должна исходить из целесообразности выделения проблем в учебно-познавательном процессе и разрешения этих проблем. На первом этапе использования данной методики проблема формулируется преподавателем при разработке проблемно-модульного учебного курса, который и вручается учащимся в виде специально подготовленного учебно-методического пособия по предмету обучения, при этом у обучающихся стимулируется самостоятельное мышление, начиная с периода вводных лекций для разрешения поставленных учебных проблем. На более высоком уровне старших классах (курсах) проблемно-модульного обучения у обучающихся вырабатываются умения и навыки в формулировании проблем и поиске путей их разрешения, а также в практическом применении полученных знаний, умений и навыков.

Методика технологии проблемно-модульного обучения показывает, каким образом должен быть организован учебно-познавательный процесс, чтобы не только учить проблемно, но и в первую очередь, добиваться высокой эффективности и качества учебно-познавательного процесса, обеспечивающим процесс формирования и развития осмысленных, самостоятельно выношенных, выстраданных мировоззренческих и профессиональных убеждений будущих специалистов. Известно, что методика тесно связана с методологией изучаемых наук и составляет сущность постигаемых учебных дисциплин по подготовке специалиста того или иного направления деятельности в сфере социально-экономических отношений общества.

Методологические принципы имеют большое значение в организации их усвоения по технологии проблемно-модульного обучения. В первую очередь, следует отметить принципы целостности наук, их неразрывного единства, интеграции, прогностического характера, органической связи с практикой, социально-экономической направленности. При этом особо следует подчеркнуть, что социально-экономические науки опосредованно участвуют в создании материальных благ общества, обеспечивают его социальную стабильность и нравственное развитие человеческой личности. Исходя из этого и опираясь на методологические, психолого-дидактические основания, можно решить и вопрос о том, какие именно проблемы правомерно использовать при активных формах обучения.

Нам представляется важным рассмотрение трёх групп проблем.

Во-первых, это проблемы социально-экономического развития общества, анализа исторических посылок и на их основе разработки предложений по совершенствованию социальных и национальных отношений, развитию социально- толерантной и национальной структуры и стабильности общества. Здесь же и формирование многосторонне развитой личности, разумных и неразумных, материальных и продовольственных потребностей, а также культурных, экологических и демографических вопросов. К их числу относятся и проблемы диалектики войны, мира, революции, экономики, благосостояния народа, внутренней и внешней политики и т. д. Иначе говоря, это такие проблемы, которые не формально, а по существу интересуют каждого члена общества. При достаточно продуманной, заостренной постановке данных проблем ни один обучающийся не останется к ним равнодушным, попытается высказать свое понимание их содержания, возможные подходы для продуктивного и перспективного их решения.

Во-вторых, это наиболее сложные задачи, рассматриваемые в проблемно-модульных учебных курсах по специальным и общенаучным дисциплинам. При использовании информационно-описательного принципа ряд тем учебно-познавательных дисциплин трудно, а иногда и невозможно довести до обучающихся, сделать достоянием их индивидуального сознания. К их числу относятся вопросы о систематизации законов и категорий гуманитарных, соотношении закона и закономерностей, методологическом значении общенаучных учебно-познавательных дисциплин для профилирующих, специальных дисциплин в образовательной организации. Это сложные проблемы социально-экономического развития человека и общества.

В-третьих, с целью активизации учебно-познавательного процесса на занятиях со учащимися давно решенные в науке вопросы необходимо представить как проблемные, ожидающие своего разрешения. Здесь требуется формулировка вопросов, исключающая всякие трафареты, заставляющая обучающихся самостоятельно думать и принимать решение.

Организация технологии проблемно-модульного обучения предполагает не только выяснение постановочных вопросов, обозначенных в самих учебно-познавательных курсах, которые выносятся в студенческую аудиторию, но и их применение для обучения учащихся в школах, а также их постановку на разных уровнях проблемности с учётом интеллекта обучающихся, их научного, социально-экономического и практического опыта.

В педагогической литературе высказан ряд суждений относительно количества уровней проблемности. По нашему мнению, применение методики проблемно-модульной технологии обучения позволяет выделить более чётко три уровня. При этом в основу классификации уровней проблемности нами положен критерий развития самодеятельности обучающихся. Раскрывая структуру технологии проблемно-модульного обучения, следует подчеркнуть, что она образуется системой методов: проблемное изложение, научно-поисковый и исследовательский методы.

Первый уровень — это проблемное изложение, приближенное к логике научного исследования. Преподаватель сам предлагает проблемную ситуацию и формулирует её, и сам же, привлекая информационный и аргументированный материал, разрешает проблемные вопросы. Формой учебно-познавательного процесса, в которой чаще всего применяется этот уровень проблемности, являются лекции — установочные и комплексные по наиболее сложным и фундаментальным в курсе темам. Преподаватель заранее основательно готовится к ним, определяет круг проблем, подлежащих обсуждению, подбирает информационный и аргументирующий материал, разрабатывает структуру лекции и её содержание, занимается методическим и техническим обеспечением.

Имеются разные пути проблемного изложения лекции. Например, можно показать, как были добыты те или иные знания, под влиянием каких причин они получили развитие. Можно сделать анализ того или иного теоретического положения первоисточника, показать развитие положения закона или подзаконного акта и доказать его актуальность и прогностичность в современных условиях. Проблемное изложение может иметь место и при сообщении обучающимся о том, что та или иная проблема в области предметов наук пока не нашла исчерпывающего разрешения или применения. Это связано с широким использованием в лекционном курсе актуальных проблем социально-экономического развития общества.

Кроме того, в качестве методического приёма при проблемном изложении учебного материала может быть осуществлено и сопоставление разных точек зрения по одному из рассматриваемых вопросов. Разумеется, что в этом случае преподаватель должен чётко воспроизводить точки зрения дискутирующих сторон и иметь продуманную собственную позицию.

Важнейшим средством осуществления проблемного изложения учебно-познавательного материала является раскрытие единства теории и практики. В данном случае, проблемность необходимо рассматривать как средство применения теоретических знаний на практике, в реальной жизни, учитывая, что она гораздо сложнее, противоречивей и изменчивей.

Используя этот приём, можно научить обучающихся в повседневных событиях обнаруживать проявления закономерностей, в явлениях усматривать сущность. Учащимся даётся установка на то, что мало глубоко изучить науки, запомнить их теоретическое содержание, необходимо научиться пользоваться полученными знаниями, умениями и навыками в повседневной жизни, практической работе. Науки должны войти во внутренний мир будущего специалиста, а это успех в его подготовке.

Проблемное изложение достигается путём использования при чтении лекции сборников задач и упражнений, а также показа противоречий между обыденным и теоретическим сознанием, между знаниями, имеющимися у обучающихся, и тем объёмом знаний, который необходим специалисту для решения практических задач. Сюда же можно отнести и противоречия между усвоенной концепцией и новыми фактами, анализируемыми и осознаваемыми в социально-экономической жизни общества.

Нам представляется, что все механизмы создания проблемной ситуации, используемые при проблемном изложении учебного материала, применимы также для второго и третьего уровней в технологии проблемно-модульного обучения.

Второй уровень проблемности — научно-поисковый — предполагает самостоятельность обучающихся в познавательном процессе в большей степени, нежели первый уровень. Он имеет место на лекциях, семинарских и групповых занятиях, а также во время самостоятельной работы учащихся.

Методическим основанием этого уровня являются постановка учебных проблем, определение проблемного вопроса, глубокое изучение обучающимися учебной и научной литературы из списка, рекомендуемого в проблемно-модульных учебных курсах для решения определённых познавательных задач. Второй уровень проблемности включает в себя изучение первоисточников, документов, всевозможных законных и подзаконных актов и на основании этого подготовку учащихся к участию в дискуссиях, на семинарских и групповых занятиях, «круглых столах» и самое главное — тщательную отработку содержания самих проблемно-модульных учебных курсов. При этом следует учитывать, что методическим основанием данного уровня проблемности выступают логические и структурно-логические схемы, применяемые при организации учебно-познавательного процесса. На данном уровне проблемности не исключается активное применение средств технического обучения (Интернет, видео- и аудиотехника), хотя, на наш взгляд, они могут использоваться исключительно для реализации информационно-описательного принципа в преподавании наук.

Третьим уровнем проблемности в технологии проблемно-модульного обучения является так называемый исследовательский метод. При данном методе степень самостоятельности мышления учащегося достигает наивысшего предела. Обучающийся не только решает проблемы, предложенные ему преподавателем, но и учится формулировать их самостоятельно, как было показано выше. Данный уровень включает в себя такие виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, как написание рефератов, научных докладов и статей, курсовых и дипломных работ и выступление с ними как можно чаще перед коллективами. Это становится всё более актуальным, ибо современные компьютерные и игровые технологии, малосемейственность, большая занятость родителей ведут к дефициту межличностного общения, без которого просто не бывает специалиста тех или иных профессий.

Уже на этапе выбора темы ученического исследования должны учитываться как актуальность вопроса по той или иной дисциплине обучения, так и личностно ориентированные интересы обучающегося. Познавательный и практический интерес миропознания представляют размышления молодого человека, осмысливающего свою предстоящую социально-экономическую деятельность после первых соприкосновений с ней на практике; его подходы к оценке будущей работы изобилуют довольно оригинальными проектами и формами её видения. Эти ученические работы в своем содержании несут размышления обучающегося, отражают его, хотя и не очень богатый, но пережитый социально-экономический жизненный опыт, что, в свою очередь, при умелом воздействии наставников, может дать в последующем неплохие результаты в профессиональной подготовке. В этом случае педагог выступает как старший товарищ, мудрый советчик как в выборе темы, так и в работе над ученическими исследованиями. Педагог помогает планировать и структурировать работу, разобраться в сложных процессах социального и межличностного развития, контролирует её выполнение, а затем даёт объективную оценку проделанной работе, но, ни в коем случае, темам и выводам автора.

На всех уровнях методического обеспечения технология проблемно-модульного обучения подразумевает, прежде всего, определение проблемных ситуаций, путей их разрешения в ходе работы с рабочими курсами. Основательный анализ метода проблемно- модульного обучения и места в нём проблемной ситуации определяет главные направления приобретения нового знания при обнаружении противоречий между имеющимся и требуемым знаниями. Применительно к наукам эти противоречия можно рассматривать как систему:

• между знаниями, полученными при изучении социально-экономических дисциплин, и необходимым уровнем решения тех или иных теоретических и практических вопросов;

• между пониманием практической важности проблемы и неумением подойти к её продуктивному решению без новых или дополнительных знаний;

• между проявлением неожиданных фактов и новых взглядов и их соответствием системе имеющихся практических знаний и умений.

Решая данные противоречия, необходимо найти свой вариант и обосновать его правомерность в социально-экономических условиях.

От созданной проблемной ситуации осуществляется переход к вопросу или заданию, которые требуют для своего разрешения интеллектуальных усилий обучающихся. Как правило, проблемный вопрос в своей постановке проходит две фазы: обнаружение проблемы и постановка проблемного вопроса. Организация учебного процесса в технологии проблемно-модульного обучения определяется изучаемой тематической направленностью. Преподаватель, исходя из содержания тематической проблемы в учебно-познавательном курсе, определяет цель занятия, её методологические, мировоззренческие, познавательные и воспитательные функции. Он разрабатывает информационную основу и структуру занятия, основные и дополнительные проблемы.

После постановки учебной проблемы начинается процесс ее разрешения в соответствии с отмеченными выше методологическими и методическими основами. Учащимся сообщается необходимая информация, формулируются предположения или гипотезы. В этом случае возникает необходимость решения задач с помощью известных методов, а также осуществления поиска новых, более гибких и оптимальных способов и проверки их решения путём сопоставления теоретического вывода с фактами современного социально-экономического развития. Завершающей ступенькой познавательного цикла является включение нового теоретического вывода в сложившуюся у обучающихся систему социально-экономических знаний.

Принцип проблемности дополняет информационно-описательный принцип. Он эффективен только в общей системе обучения. Но в любом случае мера проблемности развивает информационные способы изложения учебно-познавательного материала по тем или иным наукам, роль которых должна возрастать непрерывно — за период обучения ученика.

Изучение наук предполагает понимание сущности происходящих социально-экономических процессов в обществе. Между явлением и сущностью всегда есть противоречие. Переход от явления к сущности в познавательном процессе возможен только через постановку проблемы и её разрешение. Проблемы для учебно-познавательного процесса берутся, прежде всего, из социально-экономических условий функционирования общества. Там, где имеются реальные трудности, всегда есть место проблемам. Вместе с тем, проблемы создаются и за счёт содержания отдельных курсов учебно-дисциплин ради более продуктивного обсуждения их главных теоретических и практических вопросов.

Обычно проблеме предшествует ситуация, которая определяется как состояние интеллектуального затруднения, невозможность получения нового знания имеющимися формами и методами, как необходимость найти новый способ действия для решения какой-либо познавательной задачи.

Потребностью разобраться в противоречии и приобрести необходимые знания в проблемно-модульной технологии обучения выступает сама проблема, являющаяся основой познавательной задачи и обладающая следующими специфическими особенностями.

Во-первых, цель поиска обладает принципиальной новизной. Присутствуют неизвестные обучающимся знания и способы действия, которые предстоит усвоить, совершив определенные интеллектуальные операции.

Во-вторых, есть потребность в достижении объекта поиска. Это потребность обучающихся в новом знании или новом способе получения знания. Отсюда ученики должны глубоко осознать жизнедеятельностное значение проблемы, воспринимая её как личную, важную, требующую решения. Это достигается средствами педагогического процесса, вызывающими у обучающихся чувства удивления, недоумения и в итоге удовлетворения от научно-поисковой работы.

В-третьих, имеются трудности в постижении интеллектуальной цели. Проблема существует там, где есть действие, неудовлетворенная потребность и недостаток информации. При этом необходимо наличие определенного минимума ранее полученной информации, без которой невозможно усмотрение проблемы, тем более её продуктивное разрешение. Следует учитывать и тот фактор, что по принципиально новому материалу, по которому обучающиеся располагают нулевой информацией, не может быть поставлена учебная проблема. Видимо, в этом случае необходимо строго следовать логике изложения учебно-познавательного материала, соблюдая принцип: от простого к сложному, от доступного к менее доступному.

Познавательная деятельность в учебном заведении, начиная свой путь от проблемной ситуации, идет к постановке учебной проблемы и определению способов её разрешения, а затем и к её решению. Следует иметь в виду, что учебные проблемы — это проблемы только для обучающихся. В науке, деятельностной практике они давно решены или находятся в стадии решения. Отсюда преподавателю, работающему со учениками в проблемно-модульной образовательной технологии, надо хорошо знать все компоненты решения учебной проблемы, уметь направлять мысли и поиски обучающихся в необходимое русло, а не показывать выход из создавшегося положения. При этом, определяя предварительно проблемы, следует стремиться к тому, чтобы они были посильны для учащихся, носили эвристический, поисковый характер. Поставленная проблема усиливает эти качества по двум полярным позициям: когда она слишком сложна и когда элементарно проста. Здесь важно иметь в виду саму неоднородность состава аудитории. Вот почему одна и та же решаемая в учебном процессе познавательная задача воспринимается разными учащимися неодинаково. То, что для одних учеников носит проблемный характер, для других может оказаться непосильно сложным, а для самых сильных — элементарным, простым и поэтому неинтересным.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, опираясь на технологию проблемно-модульного обучения в преподавании наук, необходимо постепенно готовить ученическую аудиторию к восприятию активных методов познания, начиная этот процесс с собеседований и комплектуя учебные группы.

В зависимости от уровня преподавания изменяются характер обучения учащихся и их самостоятельная деятельность по учебно-познавательной подготовке. Поэтому, рассмотрев методические особенности отдельных средств обучения, их влияние на качество подготовки выпускников, нельзя не отметить особую роль наглядности, являющейся важнейшей составляющей при реализации проблемно-модульной технологии обучения.

Учебная информация в зачастую подается с помощью непосредственной и опосредованной наглядности, а значит, очень важно определить место различных видов наглядности как катализаторов образования новых и закрепления уже сформировавшихся абстрактных понятий.

Наряду с этим, широкое внедрение технических средств обучения, рас- ширяет содержательную сторону наглядности, способствует более интенсивному образованию абстрактных понятий и отвлечённых обобщений, влияет на мыслительную деятельность обучающихся, их эмоциональное состояние, изменяет их личностную психическую нагрузку.

Следует иметь в виду и то, что при объяснительно-иллюстрированном методе наглядные средства в основном осуществляют показ, констатируют, утверждают или отрицают учебный материал, т. е. несут обучающимся информацию в готовом виде. Естественно, что при таком использовании наглядности, активность познавательной деятельности учащихся зависит полностью от их волевого настроя. Необходимая атмосфера творческого поиска в момент использования наглядности исчезает, и ученики готовы просто воспринимать информацию в готовом виде.

В проблемно-модульной образовательной технологии использование наглядности в таком плане неприемлемо. Наглядность, прежде всего, должна нести определённую поисковую нагрузку, т. е. способствовать созданию в аудитории ситуации творческого настроя, чувства обязательности самостоятельного решения поставленных задач. Важное значение наглядные средства могут иметь в наиболее рациональном определении круга задач (проблем), которые подлежат решению в процессе усвоения получаемых знаний.

Большую роль в технологии проблемно-модульного обучения играет наглядность при практической проверке установленных ранее, в процессе креативного поиска, закономерностей, без которых творческий интерес учащихся остаётся неудовлетворенным. Нам представляется, что наглядность должна выступать носителем наиболее существенных и ярких сторон изучаемого явления предстоящей профессиональной деятельности.

Таким образом, в технологии проблемно-модульного обучения наглядность должна:

• способствовать подготовке апперцепции обучающихся;

• помогать частичному формированию проблем, которые необходимо будет в дальнейшем решать;

• способствовать созданию ситуации творческого поиска в аудитории для решения определённых ранее задач при максимальной активности и самостоятельности обучающихся;

• оказывать помощь обучающимся в выборе наиболее рационального пути решения поставленных задач, не нарушая при этом принципа самостоятельности;

• при необходимости убеждать учащихся в достоверности сделанного для

«себя» открытия в знаниях;

• играть ведущую роль при закреплении и систематизации приобретённых знаний в процессе творческого поиска.

Следует отметить, что роль наглядности в технологии проблемно-модульного обучения возрастает значительнее, чем в монологическом объяснительно-иллюстрированном обучении. В нашем случае речь идёт не о простом суммировании новых дополнительных функций наглядности с некоторыми ранее общепризнанными, а о рождении новых качеств, присущих только технологии проблемно-модульного обучения.

Ниже представлена последовательность использования наглядных средств на всех этапах формирования абстрактных понятий в технологии проблемно-мо- дульного обучения.

1. Подготовка апперцепции обучающихся с помощью наглядных средств.

2. Выделение проблем и обоснование необходимости их решения при участии наглядных средств.

3. Использование наглядности для расчленения исследуемой проблемы на оптимальное число (с точки зрения предстоящей поисковой деятельности) микро- проблем (позиций).

4. Использование наглядности для поддержания атмосферы творческого поиска при решении выделенных микропроблем (позиций).

5. Использование наглядности для синтеза полученных результатов.

6. Получение выводов, абстрактных понятий, установление закономерностей.

7. Применение полученных знаний на практике (желательно в изменённых условиях) с использованием средств наглядности.

8. Использование наглядности для систематизации и закрепления углубленных знаний.

Необходимо отметить, что прочные знания, зависящие от своевременного закрепления, являются плодотворной почвой для интенсивного усвоения нового учебно-познавательного материала и качественным скачком в учебной подготовке.

Несомненным является и то, что наглядность может внести свежую струю в творческий процесс и увеличить вероятность «открытий знаний для себя», ведёт к случайным «догадкам» в учебно-познавательной деятельности.

Кроме того, в проблемно-модульном учебном курсе средства наглядности активно используются и как стратегический материал для обеспечения проблемного характера контрольных вопросов. Задачи, которые необходимо решать обучающимся, уже заложены в наглядных средствах, диаграммах и таблицах. Наглядность, в данном случае, выступает как средство, корректирующее умственные действия обучающихся в направлении определения проблемы. Постановку и решение проблемы, если речь идёт об изучении уже известного, можно выполнить и без опоры на средства наглядности. Однако, не всегда это удается сделать оптимально, особенно если учитывать фактор учебного времени, где за определённый промежуток времени необходимо совершить все запланированные преподавателем «открытия для себя» в знаниях и освоить методику самостоятельной работы для приобретения будущих профессиональных знаний.

Обстановка, в которой у обучающихся возникает чувство самостоятельности при определении объёма проблем и оптимальном их решении, является наиболее существенным моментом технологии проблемно-модульного обучения. Использование наглядности на этих этапах может придать данной технологии большую естественность, создать атмосферу не игры в открытие, порождающую у определенной категории обучающихся скептицизм, а личностный психологический настрой правдоподобия.

Наглядные средства могут применяться для постановки проблемы, организации проблемной ситуации, а также «усмотрения» проблемы в тех или иных вопросах социально-экономической и культурной жизни общества. Нам представляется, что на более высоких уровнях проблемно-модульного обучения надо ставить вопрос не об ограничении наглядности, а об усложнении её в сторону схематизации и знакового модулирования.

Нам представляется, что на современном уровне технического оснащения учебно-познавательного процесса особое место в проблемно-модульной образовательной технологии должны занимать некоторые аудиовизуальные технические средства, и в первую очередь, такие как: учебное кино, телевидение и видеокомпьютерные лекции, другие виды активных занятий. Само по себе динамическое изображение учебного материала на экране обладает свойствами как непосредственной, так и опосредованной наглядности. В связи с этим, соответствующие кинофрагменты могут быть использованы на всех этапах и фазах проблемно-модульного обучения. Здесь речь идет о методически правильном, с точки зрения предлагаемой образовательной технологии, использовании учебного кино. Структурно это может выглядеть следующим образом:

• демонстрируются кинофрагмент или система кинофрагментов, в которых обучающимся представляются неупорядоченные данные по изучаемым вопросам, по времени не более 5 мин;

• после этого ученики самостоятельно формулируют проблему;

• далее выполняется самостоятельное решение проблемы с помощью приобретённых ранее знаний и навыков, а также дополнительных сведений в следующем кинофрагменте (по желанию обучающихся);

• выясняется состояние решения и степень достоверности полученных результатов отдельными учащимися;

• сообщаются конечный результат решения проблемы и практические выводы в форме итогового кинофрагмента;

• при необходимости проводится систематизирующая кинолекция.

Особенно эффективно можно решать обучающие проблемы с помощью учебного кино. Важно не то, что такое решение обязательно должно быть самостоятельным — оно может прийти и с экрана, а то, что увиденное на экране и услышанное в дикторском тексте учащимися должно восприниматься при особом психологическом настрое, появляющемся в процессе именно творческого поиска.

Концептуально мы рассмотрели применение дидактических схем, учебного кинофильма в технологии проблемно-модульного обучения. На практике, как правило, преподавателями применяется комплекс наглядных средств. В то же время, в каждом конкретном случае, подобная форма будет отражать наличие составных компонентов комплекса и показывать, насколько умело преподаватель может использовать все средства воздействия на личность обучающегося, которые накопила педагогическая практика.

Рассмотрев методические особенности технологии проблемно-модульного обучения, мы убедились, что к профессионально-педагогическому уровню педагога выдвигается ряд новых требований. Преподаватель должен быть осведомлённым в вопросах методологии познания вообще и в специфике познания преподаваемой дисциплины, в частности. Кроме того, преподаватель должен уметь: оперативно ставить проблемы перед обучающимися по ходу разрешения создаваемых ситуаций и получения обратной связи, если у них возникают затруднения; расчленять проблемы на подпроблемы (позиции); определять уровни самостоятельности учащихся и вести их от умения воспроизводить знания, передаваемые преподавателем, до самостоятельных «творческих открытий». Но главное условие эффективности построения проблемных занятий в технологии проблемно-модульного обучения будет заключаться в умении создавать проблемную ситуацию. Все это требует дополнительного времени, которого не всегда хватает в учебно-познавательном процессе не только ученикам, но и преподавателям в их реализации творческих задумок. Технология проблемно-модульного обучения за счёт концентрации учебно-познавательного материала, тесной межпредметной связи, дополнительного использования внеаудиторного времени позволяет сократить нерационально используемое время и число преподавателей, задействованных в учебно-познавательном процессе, повысить качество самого учебно-познавательного процесса, его практическую направленность и творческое усвоение учебно-познавательного материала.

По нашему мнению, проблемно-модульная образовательная технология в сравнении с другими, во-первых, активизирует познавательную деятельность учащихся, их самостоятельную внеаудиторную работу, во-вторых, позволяет в оптимальном сочетании с другими методами сформировать разносторонне и гармонично развитую личность современного специалиста, обладающего широкими профессиональными знаниями, умениями и навыками и владеющего методологией научно-познавательной деятельности. В-третьих, множественность задач обучения и разнородность учебно-познавательного материала делают необходимыми дифференциацию и интеграцию различных форм и этапов процесса обучения; в-четвертых, возникает необходимость частичного обновления содержания учебно-познавательного материала по той или иной дисциплине; в-пятых, существует необходимость совершенствования методики обучения по конкретным учебным дисциплинам, конкретной специальности или определенному виду предстоящей деятельности.

Таким образом, адаптивная модель педагогической технологии проблемно-модульного обучения – это инновационная методика обучения для обеспечения персонализированного обучения, цель которого – обеспечить эффективные, действенные, результативные и индивидуальные траектории (маршруты) обучения, для вовлечения в учебно-познавательный процесс каждого обучающегося.

Список использованной литературы

1. Абрамова Н. Т. Ценность и управление. — М.: Наука, 1974. — 248 с.

2. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического ана- лиза. — М.: Смысл, 2002. — 414 с.

3. Асмолов А. Г. Культурно-историческое понимание развития человека. — М.: Смысл, 2007. — 526 с.

4. Анохин П. К. Теория функциональной системы // Успехи физиологических наук. 1970. № 1. С. 19–54.

5. Андреев А. А. Введение в Интернет-образование. - М.:Логос, 2003. — 76с.

6. Андреев В. И. Педагогика высшей школы: Инновационно-прогностический курс. — Казань: Центр инновационных технологий, 2005. — 500 с.

7. Арстранов М. Ж. Проблемное обучение в учебном процессе вуза / М. Ж. Арстранов, М. Г. Гарунов, Ш. С. Хайдаров. — Алма-Ата: Мектеп, 1979. — 79 с.

8. Арендачук И. В. Психология профессионализма в научно-педагогической деятельности. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2006. — 124 с.

9. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. — М.: Высш. шк., 1980. — 368 с.

10. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении. — Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. — 160 с.

11. Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения. — М.: Знание, 1987. — 80 с.

12. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. — М.: Педагогика, 1977. — 254 с.

13. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. — М.: Педагогика, 1982. — 192 с.

14. Барабанщиков А. В. Проблемное обучение: итоги подведены — проблемы остаются // Вестн. высш. шк. 1985. Вып. 11. С. 16–33.

15. Беспалько В. П. Основы теорий педагогических систем. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. — 204 с.

16. Беспалько В. П. Программированное обучение: дидактические основы. — М.: Высш. шк., 1970. — 300 с.

17. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М.: Ин-т профессионал. образования РАО, 1995. — 336 с.

18. Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. — М., 1948. Т. 1. С. 126.

19. Божович Л. И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема // Изв. АПН РСФСР. 1951. № 36. С. 3–28.

20. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Изд-во НОРИНТ, 2000. С. 1322.

21. Блохин Н. В. Технология модульного открытого обучения в системе модернизации образования // Психологическое сопровождение процессов модернизации образования и профессионализации кадров: материалы междунар. симпозиума. — М.; Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2002. Ч. 1.

22. Брунер Д. Психология познания. — М.: Прогресс, 1977. — 412 с.

23. Бугаев А. И., Сорокин Н. Г., Сущенко С. С. Опорный конспект как одно из средств обучения физике // Физика в школе. 1979. № 6. С. 27–30.

24. Булаев В. А. Дидактические особенности управления качеством подготовки специалистов в высшей школе США. — М., 1982. — 208 с.

25. Бургин М. С. Введение в современную точную методологию науки. — М.: Аспект-Пресс, 1994. — 304 с.

26. Васильева Т. В. Модули самообразования // Вестн. высш. шк. 1988.

№ 6. С. 86–87.

27. Володин Б. В. Проблемные ситуационные задачи и задания тестового типа / Новые методы и средства обучения. — М.: Знание, 1989. № 1 (9). — 128 с.

28. Гальперин П. Я. Умственные действия как основа формирования мысли и образа // Вопр. психологии. 1957. № 6. С. 58–59.

29. Гальперин П. Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П. Я. Гальперин, З. А. Решетова, Н. Б. Талызина. — М.: Изд-во МГУ, 1966. — 39 с.

30. Гольдбек Р. А., Бригс Л. Д. Анализ влияния способов ответа и факторов обратной связи в программированном обучении // Программированное обучение за рубежом. — М.: Высш. шк., 1968. — 275 с.

31. Гареев В. М., Куликов С. И., Дудко Е. М. Принципы модульного обучения // Вестн. высш. шк. 1987. № 8. С. 30–33.

32. Галочкин А. И. и др. Проблемно-модульная технология обучения — путь к новому качеству образования // Квалиметрия человека и образование: сб. науч. тр. IV симпозиума. — М.: Исслед. центр, 1995. — 233 с.

33. Гареев В. М., Куликов С. И., Дудко Е. М. Принципы модульного обучения // Вестн. высш. шк. 1987. № 8. С. 35–38.

34. Гессен С. И. Общие основы педагогики. Введение в прикладную философию. — М., 1995. — 400 с.

35. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций). — М.: Совершенство, 1998. — 608 с.

36. Гипецкий В. И. Знание как категория педагогики: опыт педагогической когнитологии. — Л.: Наука, 1989. — 144 с.

37. Годник С. М. Процессы преемственности высшей и средней школы. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. — 200 с.

38. Граф В. Основы самоорганизации учебной деятельности и самостоятельная работа студентов / В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — 79 с.

39. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. — М.: Педагогика, 1986. — 239 с.

40. Долженко О. В. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе: метод. пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский. — М.: Высш. шк., 1990. — 191 с.

41. Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития / А. М. Довгялло, В. И. Брановицкий, К. П. Вершинин и др.; под ред. А. М. Довгялло. — Киев: Наукова думка, 1987. — 245 с.

42. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1984. — 184 с.

43. Закорюкин В. Б., Панченко В. М., Твердин Л. М. Модульное построение учебных пособий по специальным дисциплинам // Проблемы вузовского учебника. — Вильнюс: Изд-во ВГУ, 1983. С. 73–75.

44. Загвязинский В. И. Теория и практика проблемного обучения в высшей школе // Интенсификация учебного процесса. — Челябинск, 1982. С. 4–16.

45. Идиатулин В. С. Проблемно-модульный подход к организации и контролю самостоятельной работы студентов по физике // Межрегион. науч.-практ. конф. — Ижевск: Изд-во ИГМИ, 1991. С. 177–178.

46. Ильина Т. А. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1984. — 496 с.

47. Каган В. М. Комплексный подход к обучению с применением конспект-схем / В. М. Каган, В. Я. Ламм. — Иркутск: Изд-во Иркут. политех. ин-та, 1980. — 117 с.

48. Каган В. М., Ламм В. Я. От схемы к знаниям. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн.

изд-во, 1981. — 102 с.

49. Кант И. Соч.: в 6 т. — М., 1964. Т. 2. С. 280–281.

49а. Кант И. Критика чистого разума. — Петроград, 1915. С. 64, 65.

50. Кара-Мурза С. С. Манипуляция сознанием. — Новосибирск: Издат. дом

«Историческое наследие Сибири», 2007. — 176 с.

51. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: Наука, 1988. -193 с.

52. Коваленко Н. П. Модульная технология обучения студентов педагогического колледжа. — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.ito.edu.ru (от 18.02.2003).

53. Каменский Я. А. Великая дидактика // Избр. пед. соч.: в 2 т. — М.: Педагогика, 1982. Т. 1. — 656 с.

54. Каменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / под ред. Л. А. Красновского. — М.: Учпедгиз, 1955. — 651 с.

55. Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. — 223 с.

56. Копнин П. В. Логические основы науки. — Киев: Наукова думка, 1988. -283 с.

57. Кудрюмова И. А. О методических подходах к записи учебного материала // Математика в школе. 1983. № 3. С. 25–30.

58. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: пер. с польск. — М.: Высш. шк., 1986. — 377 с.

59. Лебедев О. Т. Проблемы теории подготовки специалистов в высшей школе / О. Т. Лебедев, Ф. Е. Даркевич. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. — 209 с.

60. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.

61. Лернер А. Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. — 181 с.

62. Лавреньев Г. В. Слагаемые технологии модульного обучения / Г. В. Лавреньев, Н. Б. Лавреньева. — Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, 1994. — 128 с.

63. Лавреньева Н. Б. Педагогические основы разработки модульной технологии обучения. — Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, 1998. — 252 с.

64. Ленин В. И. Спорные вопросы // Полн. собр. соч. Т. 23. С. 65–90. 64а. Ленин В. И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.

65. Ленин В.И. Два приёма споров и борьбы// Полн. собр. соч. Т.24. С. 166–168.

66. 65а. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. Т. 29. — 782 с.

67. 65б. Ленин В. И. Ещёраз о профсоюзах, о текущем моменте и ошибках

Троцкого и Бухарина // Полн. собр. соч. Т. 42.

68. Маркс К., Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы // Соч. — 2-е изд. Т. 20. С. 544; Т. 23. С. 25.

69. Марев И. Методологические основы дидактики. — М.: Педагогика, 1987. — 224 с.

70. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. — М.: Педагогика, 1983. Т. 1. — 368 с.

71. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. — М.: Педагогика, 1983. Т. 4. — 400 с.

72. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. — М.: Педагогика, 1975. — 365 с.

73. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1972. — 551 с.

74. Модульная система обучения в сельскохозяйственных вузах / под ред. О. А. Органова, П. Ф. Кобрушко. — М.: Высш. шк., 1990. — 20 с.

75. Модульная образовательная технология как система качественной подготовки специалистов-гуманитариев // Мат. науч.-метод. конф. — Новосибирск: Изд-во НГИ, 2009. — 212 с.

76. Минский М. Фреймы для представления знаний. - М.: Энергия, 1979. —150 с.

77. Нечаев Н. Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — 113 с.

78. Новикова О. Н. Проблемно-модульная технология организации самостоятельной работы будущего переводчика в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. — Курск, 2010. — 27 с.

79. Организация модульного обучения: метод. рекомендации для учителей малокомплектных школ. — Барнаул: АКИПКПРО, 2000.

80. Петрова И. Н. Педагогические основы межпредметных связей. — М.: Высш. шк., 1985. — 97 с.

81. Павлов И. П. Избранные труды. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1951. 79а.Павлов И. П. Полн. собр. трудов. — М.; Л., 1936. Т. 2.

82. Принципы модульного обучения: метод. разработка для преподавателей / сост. О. Г. Проворова / Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-тa, 2006. — 32 с.

83. Пономарева Л. Н. Обзорный анализ применения модульного обучения в процессе профессиональной подготовки специалистов в вузе // Вест. Сев.-Кавк. техн. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. 2003. № 2. С. 50–54; [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http//scince.nstu.ru/hs/09

84. Родина В. В. Опыт разработки модульно-блочной системы обучения // Сб. тр. науч.-метод. конф. Ставропол. госсельхоз. акад. — Ставрополь, 1995. С. 58.

85. Рубинштейн С. А. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976. — 416 с.

86. Рудницкая С. В. Модульное обучение как целостная система: материалы дис. канд. пед. наук. — СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 1996. — 213 с.

87. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 123 с.

88. Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. — М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1962. — 504 с.

89. Сигов И. И. Проблемы разработки и конкретного содержания моделей специалистов широкого профиля: науч.-методолог. — Л., 1974.

90. Силкина Н. В. Практико-ориентированное образование: корпоративная подготовка кадров: моногр. / Н. В. Силкина, Е. А. Соколков, Р. С. Силкин. — Новосибирск: Изд-во НГИ, 2006. — 200 с.

91. Соколков Е. А. Навыки по наследству // Экономика и образование сегодня. 2007. № 12. С. 115–116.

92. Соколков Е. А. Дистанционная форма организации процесса обучения психологов / Е. А. Соколков, А. Г. Шибанов // Развивающая психология — основа гуманизации образования: материалы I Всерос. науч.-методол. конф. (19–21 марта 1988 г.) / под ред. В. Я. Ляудис, Н. Н. Корни. — М.: РПО, 1998. Т. 2. С. 114.

93. Соколков Е. А. Психолого-педагогические основы профессиональной под- готовки специалиста в высшей школе. — Новосибирск, 2004.

94. Соколков Е. А. Философско-методологические проблемы формирования личности специалиста в высшей школе: моногр. / Е. А. Соколков, Т. А. Рубанцова. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006.

95. Соколков Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания: учеб. пособие. — М.: Университетская книга; Логос, 2007.

96. Соколков Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Логос, 2007.

97. Соколков Е. А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественно-научного знания в современном образовании / Е. А. Соколков, А. П. Кондратенко, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Логос, 2009.

98. Соколков Е. А. Формирование единой естественно-научной и гуманитарной культуры у будущих специалистов // Гуманитарные науки и образование в Сибири: науч.-практ. журн. 2009. № 3. С. 4–11.

99. Соколков Е. А. Профессиональное становление специалиста-гуманитария. — М.: Университетская книга, Логос, 2009. — 480 с.

100. Соколков Е. А. Методология культурного самоопределения формирующейся личности специалиста-гуманитария. Опыт философского осмысления: моногр. / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Логос, 2011. — 232 с.

101. Соколков Е. А. Модульная образовательная технология в преподавании гуманитарных наук. — Новосибирск, 1999. — 170 с.

102. Третьяков П. И. Технология модульного обучения в школе: практико- ориентированная моногр. / П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский; под ред. И. И. Третьякова. — М.: Новая школа, 1997. — 352 с.

103. Талызина Н. Ф. Методика составления обучающих программ. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 46 с.

104. Талызина Н. Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе. — М.: Знание, 1983. — 96 с.

105. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 1979. — 133 с.

106. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 344 с.

107. Третьяков П. И. Технология обучения в школе / П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский; под ред. И. И. Третьякова. — М.: Новая школа, 2001.

108. Тимофеева Ю. Ф. Роль модульной системы высшего образования в формировании личности педагога-инженера // Высшее образование в Рос- сии. — 1999. № 4. С. 119–125.

109. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. — М.: Просвещение, 1987. — 223 с.

110. Фролов П. Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. — 217 с.

111. Халютин В. А. Модульно-блочная система обучения // Сб. тр. науч.-метод. конф. Ставропол. госсельхоз. акад. — Ставрополь, 1995. № 58.

112. Шамова Т. И. Модульное обучение: сущность, технология // Биология в школе. 1994. № 5. С. 16–18.

113. Шамова Т. И. Модульное обучение. Теоретические основы, опыт, перспективы. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1994. — 127 с.

114. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальных исследований. — М., 1990. — 48 с.

112а. Шаталов В. Ф. Учиться победно // Огонек. 1981. № 28. С. 12–14.

115. Шумакова В. Н. Модульное обучение при подготовке предпринимателей в США / под ред. К. Н. Цейкович. — М., 1995. — 44 с. (Проблемы зарубежной высшей школы: обзор информации НИИВО; вып. № 4)

116. Шадриков В. Д. Философия образования и образовательной политики. — М., 1993.

117. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: метод. пособие. — М., 1996. — 158 с.

118. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 427 с.

119. Юцявичене П. А. Методы модульного обучения. — Вильнюс: Минвуз Лат. ССР, 1988. — 55 с.

120. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. — Каунас: Швиеса, 1989. — 271 с.

121. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения // Сов. педагогика. 1990. № 1. С. 55–60.

122. Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. — 126 с.

123. A Modular curriculum in computer science / UNESCO: IPIP. — P.: UNESCO. 1980. — 104 p.

124. Ваrras R. Study!.: A guide to effective study revision and examination techniques. — L.; N. Y.: Chapman, 1984. — 182 p.

125. Вlуth J. W. Teaching machines and human beings. Teaching machines and programmed learning. Ed. by A. A. Lumsdaine and R. Glaser, NEA, Washington, 1960.

126. Coulson J. E., Silberman H. F. Results of an initiae experiment in automated teaching. Teaching machines and programmed learning. Ed. by A. A. Lumsdaine and

R. Glaser. NEA, Washington, 1960.

127. Сurсh C. Modular Courses in British Higer Education // A Critical Assesment in Higher Education Bulletin. 1975. Vol. 3. P. 65–84.

128. Goldschmid B., Gоldschmid M. L. Modular Instruction in Higher Education // Higher Education. 1972. № 2. P. 15–32.