СОДЕРЖАНИЕ

|

1 Содержание |

|

2 Система водоснабжения на предприятии |

|

3 Система водоотведения на предприятии |

|

4 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |

|

5 Охрана окружающей среды и безопасная жизнедеятельность на предприятии |

|

6 Индивидуальное задание |

|

6.1 Классификация систем вентиляции |

|

6.2 Двухтрубные системы отопления с верхней и нижней разводкой |

|

6.3 основы гидравлического расчета систем горячего водопровода |

2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Водоснабжение гипермаркета выполняется с раздельными системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, с подключением к внутренней магистральной существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода торгового комплекса, выведенной в водомерный узел.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение гипермаркета холодной водой, осуществляется от ввода водопровода Ду 80мм с установкой общего коммерческого водомерного узла. Водомерный узел размещается в освещаемом и отапливаемом помещении на первом этаже на отм. 0,000. К установке принят турбинный счетчик холодной воды фирмы «Zenner» калибром 65мм

Общее суточное водопотребление (в том числе горячей воды) составляет 90,11 м3/сут. Требуемый расчетный напор в точке подключения составляет 0,30 МПа (30 м в. ст.) Расчетный свободный напор у санитарно-технического оборудования принят 5 м вод.ст. (для смесителей фирмы «Oras»)

Приготовление горячей воды предусматривается в тепловом пункте (см. раздел ОВ). Система приготовления горячей воды - закрытая. Приготовление горячей воды для гипермаркета –25,14 м3/сут. Резервное обеспечение горячей водой основной зоны гипермаркета на летний период предусматривается от водоподогревателейStiebelEltron SB1002AC, установленных в водомерном узле.

Для обеспечения нормативной температуры в местах водоразбора предусматривается циркуляция воды в магистральных трубопроводах. Магистральные трубопроводы выполняются из полипропилена PN20 для ХВС и армированного аллюминием полипропилена PN25 для ГВС, стояки и подводки к санитарно-техническому и технологическому оборудованию выполняются из полипропиленовых труб, армированных аллюминием для системы горячего водоснабжения фирмы PRO-AQUA.

Запорно-регулирующая арматура предусматривается фирмы «Danfoss», смесительная арматура для санитарно-технического и технологического оборудования - фирмы «Oras».

Подводки к технологическому оборудованию в помещениях производства, кулинарии, пекарни и к санитарно-техническим приборам – скрытые в стенах, завершаются подводки хромированными вентилями диаметрами 15/15 мм и 15/10 мм с хромированными «чашками».

Магистральные трубопроводы на путях эвакуации прокладываются в трубной изоляции фирмы «Rockwoll» толщиной слоя 13мм для системы холодного водоснабжения, 25мм – для системы горячего водоснабжения, в соответствии с техническим заданием. Стояки холодного и горячего водопровода прокладываются в трубной изоляции фирмы «K-Flex»

Прокладка магистральных трубопроводов холодного и горячего водопровода предусматривается:

- за подвесными потолками и в технологическом коридоре - в перфорированных оцинкованных лотках,

- в торговом зале - в сплошном белом лотке.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов горячей воды (подающей и циркуляционной) обеспечивается за счет естественных поворотов (огибания колон в торговом зале), опусков и подъемов с установкой неподвижных опор.

Наружные поливочные краны диаметром 15 мм фирмы «Oras» предусматриваются на загрузочной рампе, на фасадах (по ТЗ).

3 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Здание гипермаркета оборудуется системами бытовой ипроизводственной (от цехов по изготовлению и хранению пищевых продуктов) канализации. Отвод стоков осуществляется самотеком во внутриплощадочные проектируемые сети с последующим подключением к коллектору фекальной канализации в соответствии с техническими условиями.

Канализация бытовая (К1) и производственная (К3)

Проектируемые магистральные канализационные сети прокладываются под потолком паркинга на на -1-ом уровне (см. проект арендодателя). Подключение санитарно-технического и технологического оборудования предусматривается над полом. Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

На выпуске производственных жиросодержащих стоков от технологического оборудования цехов и складов из здания устанавливается жироуловитель перед первым приемным колодцем (см. проект наружных сетей). Расчетный расход производственных жиросодержащих стоков, поступающих на жироуловитель, составляет 6,56 л/с. Установка трапов согласно СП 2.3.6.1079-01 и СП 2.3.6.1066-01 предусматривается во всех производственных цехах по изготовлению и хранению пищевых продуктов, в моечных, в комнате уборочного инвентаря. Установка трапов также предусматривается в водомерном узле, и в санузлах и душевых - в соответствии с технологическим заданием. Для холодильных камер в производственной зоне установка трапов выполняется в прилегающих коридорах и помещениях в соответствии с технологическим заданием.

Для систем бытовой и производственной канализации предусматриваются следующие материалы и оборудование:

- трубопроводы: - из ПВХ канализационных труб выше отм. +0.000;

- трубопроводы: - из чугунных канализационных труб ниже отм. +0.000;

Вентиляция бытовой и производственной канализации обеспечивается через вакуумные клапаны. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

4 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАННИЯ ВОЗДУХА

Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одновременно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью сооружают различные системы отопления. В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также помещения, в которых поддержание температуры необходимо по технологическим условиям. Обогрев производственных помещений — система технических тепловых мероприятий позволяющая обеспечить нагрев воздушного пространства до необходимой температуры в объёме используемого для производства помещения.

Требования к отоплению производственных помещений.

При низких температурах отопление производственных помещений, как требует охрана труда, должно осуществляться в тех случаях, когда время пребывания там работников превышает 2 часа. Исключение составляют лишь помещения, в которых постоянное пребывание людей необязательно (например, редко посещаемые склады). Также не отапливают сооружения, нахождение внутри которых приравнивается к проведению работ вне зданий. Однако и здесь следует предусмотреть наличие специальных устройств для обогревания работающих. Охрана труда предъявляет к отоплению производственных помещений ряд санитарно-гигиенических требований: прогрев воздуха внутри помещений до комфортной температуры; возможность регулировать температуру за счет количества выделяемой теплоты; недопустимость загрязнения воздуха вредными газами и неприятными запахами (особенно для печного отопления производственных помещений); желательность совмещения отопительного процесса с вентиляцией; обеспечение пожарной и взрывобезопасности; надежность отопительной системы при эксплуатации и удобство в ремонте.

Центральное водяное отопление

В данном случае источником теплового ресурса является местная котельнаяили центральная отопительная система. Обогрев осуществляется благодаря теплоносителю, который циркулирует по трубам и нагревает радиаторы отопления. Достоинством такого решение является возможность относительно равномерного обогрева крупных площадей.

Водяное отопление производственных зданий может быть реализовано несколькими способами. В первую очередь система может различаться видом топлива, на котором может работать. Поэтому выбор котлов зависит от доступности энергоносителя.

Водяное отопление различается способом подключения отопительных радиаторов. Существует две схемы: Однотрубное подключение – все батареи отопления в этом случае подключаются последовательно к одной трубе, по которой циркулирует теплоноситель. Такой вариант подходит для обогрева лишь маленьких помещений, так как в больших системах последние в цепочке радиаторы нагреваются значительно меньше, чем первые. Двухтрубное подключение – данная схема подразумевает использование отдельных труб для подачи горячего теплоносителя и отвода холодного. Это обеспечивает боле равномерный нагрев всех радиаторов. В промышленных системах, как правило, используют двухтрубную схему.

Промышленная вентиляция, как понятно из названия, используется на производственных предприятиях. Коротко ее назначение можно сформулировать следующим образом: вентиляция нужна, чтобы удалить из рабочей зоны отработанный воздух и заменить его чистым.

На практике промышленная вентиляция решает четыре основные задачи:

- обеспечивает постоянную подачу чистого воздуха в производственные помещения.

- удаляет загрязняющие воздух газ, пыль, пары, токсичные вещества.

- уменьшает вероятность аварий на производстве вследствие возгоранийили взрывов.

- помогает поддерживать комфортную температуру и влажность впроизводственных помещениях.

Для устройства систем промышленной вентиляции используют 10 основных элементов.

Воздухозаборная решетка. Устанавливают на внешней стороне здания. Она выполняет декоративные и защитные функции: не дает попасть в систему вентиляции мелкому мусору, влаге, снегу или тополиному пуху.

Воздушный клапан. Не дает холодному уличному воздуху попадать в систему вентиляции, когда она выключена. Чаще всего воздушный клапан комплектуется электроприводом для синхронизации его закрытия/открытия с выключением/включением системы вентиляции.

Фильтры очистки воздуха. Предотвращают попадание мелких твердых частиц и пыли в механизмы системы вентиляции и увеличивают ее срок службы. Фильтры делятся на три класса:

1) Грубой очистки. Задерживают частицы размером более 10 мкм и подходятдля обслуживания бытовых помещений. Представляют собой синтетическую ткань или металлизированную сетку.

2) Тонкой очистки. Задерживают частицы до 1 мкм. Устанавливают в помещениях с высокими требованиями к чистоте: в пищевых цехах, лабораториях, больницах или музеях. Фильтры изготавливают с применением активированного угля или стеклоткани.

3) Особо тонкой очистки. Задерживают частицы размером до 0,1 мкм. Устанавливают на оптических и электронных предприятиях, в фармакологической, химической и атомной промышленности, в операционных. При изготовлении используют клееную бумагу из субмикронных волокон или клееное стекловолокно.

Воздухонагреватель (по-другому калорифер). Подогревает холодный воздух, поступающий с улицы. По способу нагревания делятся на электрические и водяные. Иногда в системах вентиляции дополнительно используют рекуператоры. Они нагревают поступающий холодный воздух, передавая ему тепло от загрязненного теплого воздуха из помещений, без смешения потоков. Основная ценность рекуператоров – невысокое энергопотребление.

Вентилятор. Подает воздух в производственные помещения. У вентилятора 5 основных характеристик:

1) Полное давление – на какое расстояние вентилятор может переместить воздух.

2) Производительность – количество воздуха, которое вентилятор может прокачать за час.

3) Уровень шума во время работы.

4) Габаритные размеры.

5) Тип – осевой или радиальный. У осевого высокая производительность, но низкое полное давление, поэтому он не подходит для систем с разветвленной сетью воздуховодов.

Шумоглушитель. Не дает шуму от работающего вентилятора распространиться по воздуховодам. При изготовлении используют звукоизолирующие материалы: минеральную вату или стекловолокно, которые помещают в металлическую коробку или цилиндр.

Воздуховод. Доставляет воздушный поток. Различается тремя параметрами:

1) Площадью сечения.

2) Формой: круглой или прямоугольной.

3) Типом.

По типу воздуховоды делят на гибкие, полугибкие и жесткие. Гибкие и полугибкие представляют собой многослойную алюминиевую фольгу, одетую на каркас из стальной проволоки. У них только круглое сечение.

Воздуховоды легко гнутся, но отличаются высоким аэродинамическим сопротивлением поэтому подходят только для небольших по длине участков системы вентиляции.

Жесткие воздуховоды изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Могут иметь круглое или прямоугольное сечение. Круглые воздуховоды проще в изготовлении и создают меньшее аэродинамическое сопротивление потоку воздуха, а прямоугольные прочнее, их легче укладывать, они лучше вписываются в интерьер.

Фасонные изделия. Разветвители, повороты и переходники, с помощью которых собирают воздуховод.

Воздухораспределительные устройства. Нужны для равномерного распределения воздуха в производственных помещениях. Воздухораспределительные устройства бывают металлические или пластиковые, круглой или прямоугольной формы, различаются расцветкой и размерами. Чаще всего это решетки или плафоны.

Система управления. Простая или сложная. Простая – кнопка включения/выключения. Сложная – самостоятельно контролирует состояние фильтров, включает или отключает калорифер, управляет воздушным клапаном и прочее.

Кондиционирование на производстве.

Из-за больших объёмом зданий, на производстве применяют мощные системы создания необходимого климата. В зависимости от технологических особенностей и санитарных требований, установки настраивают на соответствующие значения температуры, влажности и скорости движения воздуха. В помещениях с повышенной загазованностью или запылённостью требуется обеспечение дополнительной очистки или ионизации.

Общие и местные системы

Выделяют общие и местные системы вентиляции со встроенным оборудованиемдля кондиционирования. При первом типе установка располагается в специальном помещении, поступление и удаление воздушных потоков происходит через воздуховоды. Если оборудуют местную вентиляцию, то блоки кондиционирования устанавливают в рабочих помещениях.

Этот способ кондиционирования воздуха на производстве является наиболее затратным в монтаже и обслуживании. Однако так удаётся создать самые оптимальные климатические условия в помещениях, согласно санитарно-гигиенических требований. Практика эксплуатации установок показала, что они через какой-то период окупаю себя. Ведь с помощью системы вентиляции и кондиционирования создаются хорошие условия, которые заметно увеличивают производительность труда персонала.

На предприятиях, где в результате технологических процессов происходит выделение большого количества тепла, газа и пыли, чаще устанавливают именно такие установки. Только оборудование с достаточной мощностью способно обеспечить комфортные условия работникам в подобных местах. Поэтому к вентиляции и кондиционированию производственных помещений предъявляют особые требования. Они касаются как сложных технических устройств (холодильная машина, механизмы создания принудительного потока воздуха, автоматика), так и вспомогательных элементов (воздуховоды, шахты, запорная арматура). Большое значение имеет эффективность работы всей системы.

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Администрация предприятий обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.).

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на руководителей цехов, участков, служб и т.д. Непосредственное руководство организацией охраны труда осуществляет главный инженер предприятия.

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзными комитетами с администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны труда.

В целях охраны труда на администрацию предприятий возлагается, во-первых, проведение инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, во-вторых, организацию работы по профессиональному отбору и, в-третьих, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех требований инструкций по охране труда.

На главного инженера предприятия возлагается оперативное руководство организацией инструктажа (обучение) и ответственность за его проведение в целом по предприятию. Непосредственный контроль за своевременным проведением инструктажа осуществляет начальник отдела, старший инженер или инженер по охране труда. Начальник цеха (в масштабе цеха) и мастер производственного участка (непосредственно на рабочих местах) несут ответственность за своевременное и качественное проведение инструктажа.

Существует несколько видов инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж обязаны пройти все вновь поступающие на предприятие, а также командированные и учащиеся, прибывшие на практику. Его проводит инженер по охране труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными и др.

Повторный инструктаж проводится не реже чем через шесть месяцев. Цель этого инструктажа - восстановить в памяти рабочего правила по охране труда, а также разобрать конкретные нарушения из практики цеха или предприятия.

Внеплановый инструктаж проводят при изменении технологического процесса, изменении правил по охране труда, внедрении новой техники, нарушениями работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, для остальных работ - 60 дней.

Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством работ, на которые оформляется допуск-наряд. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. Сведения о проведенных инструктажах заносят в журнал регистрации вводного инструктажа, журнал (личная карточка) регистрации инструктажа на рабочем месте или в допуск-наряд.

К производственным вредностям предприятия относятся производственные факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности.

Примерами опасных факторов могут служить открытые токоведущие части оборудования, движущиеся детали механизмов, раскаленные тела, возможность падения с высоты самого работающего либо деталей и предметов, наличие емкостей со сжатыми или вредными веществами, и т.п. Примерами вредных факторов являются вредные примеси в воздухе, неблагоприятные метеорологические условия, лучистая теплота, недостаточное освещение, вибрации, шум, ультра- и инфразвук, электромагнитные поля, повышенные напряженность и тяжесть труда и т.д.

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты является одной из самых распространенных мер предупреждения неблагоприятного воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов. Это могут быть каска, защищающая от травм, респираторы или наушники.

Правильно скорректированное и выполненное освещение на предприятии обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения. От освещения зависят также производительность труда и качество выпускаемой продукции.

При освещении производственных помещений используют естественное освещение, создаваемое светом неба (прямым и отраженным), искусственное, осуществляемое электрическими лампами, и совмещенное, при котором в светлое время суток недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Основная задача освещения на производстве - создание наилучших условий для видения. Эту задачу возможно решить только осветительной системой, отвечающей следующим требованиям:

1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной работы;

2. Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства;

3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени;

4. В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блескость;

5. Величина освещения должна быть постоянной во времени;

6. Следует выбирать оптимальную направленность светового потока;

7. Следует выбирать необходимый спектральный состав света;

8. Все элементы осветительных установок - светильники, групповые щитки, понижающие трансформаторы, осветительные сети - должны быть достаточно долговечными, электробезопасными, а также не должны быть причиной возникновения пожара или взрыва;

9. Установка должна быть удобной и простой в эксплуатации, отвечать требованиям эстетики.

Естественное освещение положительно влияет не только на зрение, но также тонизирует организм человека в целом и оказывает благоприятное психологическое воздействие. В качестве нормируемой величины для естественного освещения принята относительная величина - коэффициент естественной освещенности КЕО, который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Для службы технического контроля принимаем КЕО, равный 1,5%.

Задачей расчета искусственного освещения является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности.

6 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

6.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения.

При всём многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением помещений, характером технологического процесса, видом вредных выделений и т. п., их можно классифицировать по следующим характерным признакам:

1По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.

2 По назначению: приточные и вытяжные.

3 По зоне обслуживания: местные и общеобменные.

4 По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.

Естественная вентиляция

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит:

· вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;

· вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством (дефлектором), установленным на кровле здания;

· в результате воздействия так называемого ветрового давления.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30% предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжёлый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный тёплый воздух. При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.

В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создаётся за счёт разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах — не превышать 1 м/с.

Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращённых к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах (а иногда и на кровле) — пониженное давление (разрежение).

Если в ограждениях здания имеются проёмы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит из него, причём скорость движения воздуха в проёмах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

Механическая вентиляция

В механических системах вентиляции используются оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.), что практически невозможно в системах с естественным побуждением.

Следует отметить, что в практике часто предусматривают так называемую смешанную вентиляцию, т. е. одновременно естественную и механическую вентиляцию. В каждом конкретном проекте определяется, какой тип вентиляции является наилучшим в санитарно-гигиеническом отношении, а также экономически и технически более рациональным.

Приточная вентиляция

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удалённого. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.).

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязнённый или нагретый отработанный воздух. В общем случае в помещении предусматриваются как приточные, так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с учётом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проёмы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения. Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться на рабочем месте (местная) или для всего помещения (общеобменная).

Местная вентиляция

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определённые места (местная приточная вентиляция) и загрязнённый воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всём объёме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

6.2 ДВУХТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ

Любая система обогрева с жидким теплоносителем состоит из одного или нескольких замкнутых контуров, соединяющих радиаторы и котёл. В двухтрубной разводке горячий теплоноситель подаётся по одной ветви контура, а возвращается по другой, отсюда и происходит название.Признаки классификации:

1. Организация движения теплоносителя – самотёчная и принудительная.

2. Конструкция – открытая или закрытая, горизонтальная или вертикальная.

3. Разводка труб – лучевая, тупиковая, кольцевая.

Комбинируя свойства, можно добиться наилучшего соответствия условиям эксплуатации.

Схемы открытых и закрытых двухтрубных систем отопления

Циркуляция теплоносителя осуществляется тремя способами:

Кроме того, системы разделяются на открытые и закрытые. Этот показатель характеризует взаимодействие теплоносителя и атмосферы. При нагревании объём любого жидкого теплоносителя увеличивается. Известно, что жидкость практически не поддаётся сжатию, поэтому для размещения «излишков» требуется отдельное устройство – расширительный бак.

В открытых системах бак устанавливают в высшей точке, он соединён с атмосферой патрубком.Преимущества открытой системы – простота и минимум дополнительных устройств. В качестве расширительного бачка используют любую металлическую ёмкость.

В закрытых системах используют герметичный расширительный бачок сэластичной диафрагменной или баллонной мембраной внутри. Мембрана разделяет устройство на 2 части. В одну камеру насосом нагнетают воздух под давлением 1,2–1,5 атм, а вторая соединена с трубой системы отопления. Когда теплоноситель нагревается и расширяется, его избыток заполняет бачок. При понижении температуры жидкости мембрана выдавливает теплоноситель в систему. Предварительное нагнетание в бак воздуха позволяет поддерживать давление, необходимое для работы котла, автоматика которого отключает питание при давлении меньше 1,2 атм. В герметичных конструкциях можно использовать антифризы или гликоли.

6.3 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА

Расчет систем горячего водоснабжения заключается в определении диаметров трубопроводов подающего и циркуляционного, подбора водонагревателей (теплообменников), генераторов и аккумуляторов тепла (при необходимости),определении потребного напора на вводе, подборе повысительных и циркуляционных насосов, если они необходимы.

Расчет системы горячего водоснабжения состоит из следующих разделов:

Определяются расчетные расходы воды и тепла и на основании этого мощность и размеры водонагревателей.

Производится расчет подающей (распределительной) сети в режиме водоразбора.

Сеть горячего водоснабжения рассчитывается в режиме циркуляции; определяются возможности использования естественной циркуляции, и при необходимости определяются параметры и производится подбор циркуляционных насосов.

1 - из системы отопления здания;

2 - в систему отопления здания;

3 - подача теплоносителя из внешней тепловой сети;

4 - возврат отработанного теплоносителя во внешнюю тепловую сеть;

5 - теплообменные трубки.

Для определения поверхности нагрева и дальнейшего подбора водонагревателей требуются часовые расходы горячей воды и тепла, для расчета трубопроводов -- секундные расходы горячей воды.

В соответствии с п. 3 СНиП 2.04.01-85* секундные и часовые расходы горячей воды определяются по тем же формулам, что и для холодного водоснабжения.

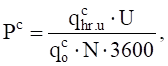

Определяем расчётные расходы воды на участках по формуле:

![]()

q=;

где - секундный расход горячей воды одним прибором, при норме водопотребления 360 л/чел.сут принимаем = 0,1л/с;

- коэффициент, определяемый в зависимости от числа сантехнических приборов N и вероятности их действия Р по приложению.

Вероятность одновременного включения санитарно-технических приборов, использующих горячую воду для жилых зданий определяем по формуле:

![]()

где - норма расхода холодной воды потребителем в час наибольшего водопотребления, принимаем = 10,9 л/ч;

U - число водопотребителей, 336 чел.;

N - количество санитарно-технических приборов, 280 приборов.

Определим максимальный часовой расход горячей воды.

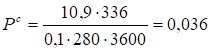

Для этого необходимо определить вероятность использования санитарно-технических приборов Рhr в целом:

где q0tot - секундный расход приборов, определяется q0tot=0,1 л/с;

q0,hrtot - часовой расход горячей воды санитарно-техническим прибором, определяется q0,hrtot =100 л/ч;

P - вероятность действия санитарно-технического прибора на участке

![]()

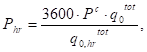

Максимальный часовой расход определяется по формуле:

![]()

![]() , тогда

, тогда

Подставляем полученные значения в формулу :

![]()

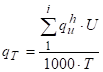

Средний часовой расход горячей воды , м3/ч, за период (сутки, смена) максимального водопотребления Т, ч. определяется по формуле

, м3/ч (2.8)

где - максимальный суточный расход горячей воды в л одним водопотребителем.

U - количество потребителей горячей воды.

![]()

м3/ч

Потери на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения Н, м, следует определять по формуле:

H=il(1+k),

где k=0,3, для сетей хозяйственно-питьевых водопроводов жилых зданий.

Для расчета магистраль разбиваем на расчетные участки по расчётному направлению.

Диаметры труб выбираем исходя из условия, что скорость движения воды в трубах не должна превышать 3 м/с, рекомендуемый диапазон: 0,9…1,7 м/с. Скорость и потери в трубопроводах определяем по 2.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.