Содержание

|

Введение |

3 |

|

Глава 1. Теоретические аспекты проблемы развития детей младшего дошкольного возраста |

7 |

|

1.1 Понятие и сущность развития речи детей младшего дошкольного возраста |

7 |

|

1.2 Роль пальчиковых игр в развитии речи младших дошкольников и особенности их использования |

14 |

|

Выводы по первой главе |

17 |

|

Глава 2. Практическая работа по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста на базе МАДОУ №24 |

18 |

|

2.1 Анализ развития речи у детей младшего дошкольного возраста в МАДОУ №24 |

18 |

|

2.2 Описание опыта работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений |

23 |

|

2.3 Анализ эффективности работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений |

26 |

|

Выводы по второй главе |

30 |

|

Заключение |

31 |

|

Список использованной литературы |

32 |

|

Приложения |

37 |

Введение

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей уже с дошкольного возраста.

Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики.

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика развивается нормально, т.е. Ребенок на определенных этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально развивается и речь.

Если же мелкая моторика развита слабо, то наблюдаются отставания и в овладении речи, так как совершенствование речевых реакций находится в тесной взаимосвязи со степенью тренировки движений пальцев. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом.), тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее».

Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще во II веке до нашей эры в Китае.

Специалисты утверждали, что игры с участием рук и пальцев (типа нашей «сороки – белобоки») приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии.

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику воздействия на руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На кистях рук расположены множество акупунктурных точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные.

В Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами. Прекрасное оздоравливающее, тонизирующее воздействие оказывает перекатывание между ладонями шестигранного карандаша.

Первой формой общения первобытных людей были жесты, особенно велика здесь была роль руки – она дала возможность путем указывающих, очерчивающих, оборонительных, угрожающих и других движений развить тот первичный язык, с помощью которого люди объяснялись. Позднее жесты стали сочетаться с возгласами, выкриками. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она долгое время оставалась связанной с жестикуляционной речью.

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так как люди выполняли руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом мозге. Так, развитие функции руки и речи шло параллельно.

Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Все последующие совершенствования речевых реакций стоят в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев рук.

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков МНН установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко к речевой зоне. Именно величина проекции руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «орган речи”, такой же, как артикуляционный аппарат.

В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном влиянии движений пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику.

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание, связная речь.

Следовательно, чем раньше начинается целенаправленная работа по развитию детской руки, тем быстрее и легче овладеет маленький человек правильной речью. Но даже упущенные моменты поддаются коррекции при умело спланированной системе упражнений, направленных на формирование мелкой моторики руки.

Все вышесказанное и позволило нам сформулировать тему нашей работы: «Пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи у детей младшего дошкольного возраста «.

В настоящее время проблема развитие мелкой моторики приобрела особую актуальность, ибо процесс воспитания и обучения требует постоянного совершенствования методов работы по формированию речи детей, которые в свою очередь способствуют общему развитию ребенка.

Цель исследования: теоретически обосновать, определить и экспериментально проверить условия, способствующие развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений.

Объект исследования: процесс развития речи детей младшего дошкольного возраста.

Предмет исследования: пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи у детей младшего дошкольного возраста

Исходя из этого, задачами данного исследования являются следующие:

1. Изучить литературу по проблеме исследования;

2. Раскрыть понятие и сущность развития речи детей младшего дошкольного возраста;

3. Охарактеризовать роль пальчиковых игр в развитии речи младших дошкольников и особенности их использования;

4. Провести анализ развития речи у детей младшего дошкольного возраста в МАДОУ №24;

5. Провести опыт по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений;

6. Выявить анализ эффективности работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений;

7. Разработать рекомендации по развитию мелкой моторики и речи.

Структура работы: данная работа состоит из введения, двух глав (теоретической и практической), выводов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические аспекты проблемы развития детей младшего дошкольного возраста

1.1 Понятие и сущность развития речи детей младшего дошкольного возраста

Речь – сложная и специально организованная форма психической деятельности. Речь принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого поведения. Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.

Слово имеет фундаментальное значение и занимает центральное место в формировании человеческого сознания (А.Р. Лурия).

Психологами, педагогами, лингвистами проведено значительное количество исследований, посвященных изучению различных параметров речевой деятельности разного возраста, с целью обновления методических приемов, совершенствования всех сторон их речи.

Речь как «канал развития интеллекта» (Н.И. Жинкин) будет действовать лишь при наличии материала – слов различной семантико-грамматической природы. По словам Л.С. Выготского, «речь есть процесс превращения мысли в слово, материализация мысли». Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности общения друг с другом.

Однако на появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. В этот период создаются благоприятные условия для развития речи, закладывается фундамент для письменных форм речи – чтения и письма, и последующего речевого и языкового развития ребенка.

Роль развития речи ребенка в дошкольном возрасте трудно переоценить. Овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, совершенствует все виды детской деятельности и «социализацию» ребенка.

В психологических, лингвистических, психолингвистических исследованиях детской речи таких ученых как Выготский Л.С., Запорожец А.В., Лисина М.И., Шахнарович А.М., Жукова Н.С., Филичева Т.Б., было доказано, что любое нарушение в ходе развития речи отражается на деятельности и поведении детей.

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и обучения, которое начинается с первых дней его жизни.

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза (развития) параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Усвоение ребенка родного языка проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех детей. Для того чтобы понять патологию речи, необходимо четко представлять весь путь последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса и условия, от которого зависит его успешное протекание.

Кроме того, нужно четко представлять каждый этап речевого развития ребенка, каждый «качественный скачок», чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Например, малыш в 1 г.4 мес. Еще не говорит. Решить, нормальное это явление или нет, педагог может только в том случае, если знает, когда при нормальном развитии должны появляться первые слова.

Знание закономерного речевого развития детей необходимо также для правильной диагностики нарушений речи. Так некоторые специалисты порой направляют трехлетних детей к логопеду для устранения недостатков произношения звука. Правильно ли это? Нет! Потому что даже при нормальном речевом развитии ребенку в данном возрасте «полагается» произносить некоторые звуки неверно. Это явление, называемое физиологическим косноязычием, совершенно закономерно и обусловлено еще недостаточной сформированностью артикуляционного аппарата.

И наконец, знания законов развитие речи детей в процессе онтогенеза (развития) необходимо и для того, чтобы правильно построить всю коррекционно-воспитательную работу по преодолению речевой патологии. Например, при обучение не говорящих детей (алаликов), очень важно знать, что сначала у всякого ребенка развивается понимание речи и только тогда он овладевает активной речью. Следовательно, если в таком случае сразу развивать активную речь, работа не принесет желаемого эффекта.

Основные этапы становления речевого развития ребенка

1-й – подготовительный этап с момента рождения до одного года

2-й – преддошкольный этап предварительного овладения языком от одного до 3х лет

3-й – дошкольный этап от 3х лет до 7 лет

4-й – школьный этап

Характеристика этапов:

Первый этап – подготовительный (с момента рождения ребенка до одного года), в это время происходит подготовка к овладению речи.

С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач. Правда, они еще очень далеки от звуков человеческой речи. Однако и крик, и плач способствуют развитию тонких и разнообразных движений трех отделов речевого аппарата:

Через две недели можно уже заметить, что ребенок начинает реагировать на голос говорящего: перестает плакать, прислушивается, когда к нему обращаются. К концу первого месяца его уже можно успокоить мелодичной песней (колыбельной). Далее он начинает поворачивать голову в сторону говорящего или следить за ним глазами. Вскоре малыш уже реагирует на интонацию: на ласковую – оживляется, на резкую – плачет.

Около 2 мес. Появляется гуление и к началу 3-го Ас. – лепет (агу-угу, тя-тя, ба-ба и т.п.). Лепет – это сочетание звуков, неопределенно артикулируемых.

С 5 мес. Ребенок слышит звуки, видит у окружающих артикуляционные движения губ и пытается подрожать. Многократные повторение какого-то определенного движения ведет к закреплению двигательного навыка.

С 6 мес. Ребенок путем подражания произносит отдельные слоги: (А-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-ят, па-па-па и др.).

В дальнейшем путем подражания ребенок перенимает постепенно все элементы звучащей речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию.

Во втором полугодии малыш воспринимает определенные звукосочетания и связывает их с предметами или действиями (тик-так, дай-дай, бух). Но в это время он еще реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, интонацию и слова. Все это помогает образованию временных связей (запоминания слов и реакция на них).

В возрасте 7 – 9 мес. Ребенок начинает повторять за взрослыми все более и более разнообразные сочетания звуков.

С 10 – 11 мес. Появляются реакции на самые слова (уже независимо от ситуации и интонации говорящего).

В это время особо важное значение приобретают условия, в которых формируются речь ребенка (правильная речь окружающих, подражение взрослым и др.).

К концу первого года жизни появляются первые слова.

Второй этап – преддошкольный (от одного года до 3х лет).

С появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. При этом малыш путает звуки, переставляет их местами, искажает, опускает.

Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чувства. Например, слово каша может означать в разные моменты вот каша; дай кашу; горячая каша. Или слово папа может означать пришел папа; нет папы; папа, подойди и т.п. Понять малыша можно только в ситуации, в которой или по поводу которой и происходит его общение со взрослыми. Поэтому такая речь называется ситуационной. Ситуационную речь ребенок сопровождает жестами.

С полутора лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется возможность понимания словесного объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов.

На протяжении 2-го и 3-го года жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря.

Следует отметить, что различные исследователи (как наши отечественные, так и зарубежные) приводят разные количественные данные о росте словаря детей.

Приводим наиболее распространенные данные о бурном развитии словарного запаса детей в преддошкольном периоде: 1 г.6 мес. – 10 – 15 слов; к концу 2-го г. – 300 слов (за 6 мес. Около 300 слов!); к 3 г. – около 1000 слов (т.е. За год около 700 слов!).

Значение слов становятся все более определенными.

К началу 3-го г. Жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи.

Сначала ребенок выражает свои желания, просьбы одним словом. Потом – примитивными фразами без согласования («Мама, пить мамуле Тата « – Мама, дай Тате попить молоко). Далее постепенно появляются элементы согласования и соподчинения слов в предложении.

К 2 г. Дети практически овладевают навыками употребления форм единственного и множественного числа имен существительных, времени и лица глаголов, используют некоторые падежные окончания.

В это время понимание речи взрослого значительно превосходит произносительные возможности.

Третий этап – дошкольный (от 3 до 7 лет)

На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, сонорных звуков р и л, реже – дефекты смягчения, озвончения йотации.

На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухового контроля за собственными произношениями, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое восприятие.

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный словарь ребенка к 4 – 6 г. Достигает 3000 – 4000 слов. Значение слов еще больше уточняется, и во многом обогащаются. Но часто дети еще не верно понимают или используют слова, например, по аналогии с назначении предметов говорят вместо поливать из лейки «леять», вместо лопатка «копатка» и т.п. Вместе с тем такое явление свидетельствует о «чувстве языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству.

Параллельно с развитием словаря идет и развитее грамматического строя речи. В дошкольный период дети овладевают связной речью. Поле трех лет происходит значительное усложнение содержании речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к усложнению структуры предложений. По определению к 3 г. У детей оказываются сформированными все основные грамматические категории.

Дети 4-го г. Жизни пользуются в речи простыми сложными предложениями. Наиболее распространенная форма высказываний в этом возрасте – простое распространенное предложение («Я куклу в такое красивое платье одела»; «Я стану большим сильным дядей»).

На 5 г. Жизни это относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: разные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый дяденька купил шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»).

Начиная с этого возраста высказывание детей, напоминают короткий рассказ. Во время бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее и большее количество предложений.

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют пересказ сказки (рассказа) из 40 – 50 предложений, что свидетельствует об успехах в овладении одним из трудных видов речи – монологической речью.

В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: сначала ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее – мягкие и твердые согласные и, наконец, - сонорные, шипящие и свистящие звуки.

К 5 г. В норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т.е. У него должно быть сформировано фонематическое восприятие.

К этому же времени заканчивается формирование правильного звукопроизношения и ребенок говорит совсем чисто.

На протяжении дошкольного периода постепенно формируется контекстная (отвлеченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. Контекстная речь появляется сначала при пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений.

Разумеется, указанные этапы не могут иметь строгих, четких границ. Каждый из них плавно переходит в последующий.

Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно и правильно, необходимо определенные условия.

Так ребенок должен:

· быть психическим и соматически здоровым;

· иметь нормальные умственные способности;

· иметь нормальный слух и зрение;

· обладать достаточной психической активностью;

· обладать потребностью в речевом общении;

· иметь полноценное речевое окружение.

1.2 Роль пальчиковых игр в развитии речи младших дошкольников и особенности их использования

Казалось бы, все замечательно – малыши растут, их ручки с каждым годом должны становиться все более сильными и ловкими, но многим детям сложно манипулировать мелкими предметами, они неправильно держат карандаш, пальцы рук у них вялые и неловкие. Как же помочь им добиться необходимой ловкости маленьких пальчиков? Существует много различных способов добиться ускорения развития мелкой моторики рук. Это массаж кистей и пальцев рук, игры с мелкими предметами (мозаики, пазлы, бусинки, всевозможные конструкторы), аппликация (как вырывная, так и при помощи ножниц), оригами, лепка, рисование, собирание разрезных картинок, застегивание и расстегивание пуговиц и т.д. Но самое интересное и доступное во всем этом многообразии, как для детей, так и для взрослых – это пальчиковые игры. Именно они помогут малышу научиться быть настоящим хозяином своих ладошек и пальчиков.

Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков и ручек, инсценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны для детей, а также исключительно полезны для их общего развития :

Именно поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму.

Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно «рассказывать» целые истории!

Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.

Помогают в игре формировать элементарные математические представления.

Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.

Развивают память, ведь в пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и последовательность движений, да и просто стихи.

Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребенком.

Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей, и для взрослых. В них могут играть со своими детьми родители, их же могут применять в работе воспитатели ДОУ. Пальчиковые игры можно использовать в любое время, как в режимных моментах, так и при непосредственной образовательной деятельности. Но взрослым не следует забывать некоторые правила:

Прежде чем разучивать новую пальчиковую игру с детьми, попробуйте поиграть самостоятельно, добейтесь четких движений руки и пальцев.

Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их заинтересовать.

Начинать пальчиковые игры желательно с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки, мячики.

При разучивании новой игры все движения пальцев и рук выполняются показывающим взрослым и ребенком медленно. Если ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение, надо взять его руку в свою и действовать вместе с ним.

Следует добиваться, чтобы дети выполняли движения кистями и пальцами с оптимальной амплитудой и нагрузкой. От вялых и небрежных движений пользы не будет.

Пальчиковые игры следует проводить систематически, ежедневно. Чтобы приобретенные навыки закреплялись, следует повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детям игры и одновременно разучивать новые.

Необходимо применять различные пальчиковые игры, используя сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, изолированные движения каждого из пальцев. Повторяйте игры, как для правой, так и для левой руки.

Продолжительность пальчиковых игр зависит от возраста детей. Для младшего дошкольного возраста (до 3 – 4 лет) рекомендуемое время – от 3 до 5 минут, для среднего и старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет) – 10-15 минут в день.

Воспитателям ДОУ следует разучивать с детьми новые пальчиковые игры планомерно.

Повторяйте игры, как для правой, так и для левой руки.

Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. Если ребенку трудно проговаривать текст, то достаточно выполнять движения вместе с взрослым. Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев лица.

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста при тесном взаимодействии с родителями, а также слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает развиваться, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, осознавая всю важность пальчиковых игр и упражнений. [6]

Выводы по 1 главе

Речь – сложная и специально организованная форма психической деятельности. Речь принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого поведения. Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.

Основные этапы становления речевого развития ребенка

1-й – подготовительный этап с момента рождения до одного года

2-й – преддошкольный этап предварительного овладения языком от одного до 3х лет

3-й – дошкольный этап от 3х лет до 7 лет

4-й – школьный этап.

Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков и ручек, инсценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок.

Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников.

Глава 2. Практическая работа по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста на базе МАДОУ №24

2.1 Анализ развития речи у детей младшего дошкольного возраста в МАДОУ №24

Для проверки гипотезы исследования была организована опытно – экспериментальная работа, которая проводилась на базе МАДОУ детского сада №24 г. Златоуста, в младшей группе.

Экспериментальное исследование проводилась в три этапа:

1 этап – констатирующий эксперимент. На этапе констатирующего эксперимента нами была проведена диагностика эмоциональной отзывчивости детей. В эксперименте приняли участие 25 детей, из них 11 мальчиков и 14 девочек. Для обследования детей были использованы методики Н.М. Аксарина, К.Л. Печора, Е.М. Мастюкова (Приложение 1).

Нами были выбраны именно данные методики, так как они наиболее полно характеризуют особенности развития речи и наличие негативных эмоциональных проявлений. Выбранные методики исследования эмоциональной сферы подходят для проведения диагностического психолого- педагогического обследования детей младшего дошкольного возраста

I. Обследование импрессивной речи (Приложение 2)

Задание I.1. Понимание речи на уровне диалога Цель: выяснить уровень понимания ребенком обращенной к нему речи взрослого.

Задание I.2 Понимание инструкций Цель: определить уровень понимания ребенком словесных инструкций взрослого. Задание

I.3 Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки Цель: выяснить возможности детей в понимании существительных, глаголов, прилагательных.

Задание

I.4 Понимание предложений Цель: выяснить возможность ребенка в понимании фраз.

II. Обследование экспрессивной стороны речи

Задание II.1. Диалог Цель: выявить вербальные и невербальные возможности

Задание II.2. «Назови, что покажу» Цель: выяснить объем активного предметного словаря. Задание II.3. «Скажи, что делает» Цель: изучить наличие глагольного словаря, то есть называния слов- действий.

Задание II.4. «Игра и зайкой и мишкой» Цель: выяснить возможности ребенка к использованию фразовой речи.

Задание II.5. «Я назову, и ты назови» Цель: выяснить возможности ребенка в использовании в речи некоторых грамматических форм, то есть единственного и множественного числа существительных в именительном падеже.

2 этап – формирующий эксперимент.

По итогам констатирующего этапа к детям, участвующим в эксперименте, была применена коррекционная программа. Цикл психогимнастики состоит из 10 занятий, на которых дети должны усвоить понятия, связанных с переживаниями основных эмоций, и представлений, оценивающих личностные качества человека.

Занятия психогимнастикой проводилось в 4 этапа. На первом этапе проигрывала мимические и пантомимические этюды для выражения отдельных эмоциональных состояний и чувств, а также для развития внимания и памяти.

На втором этапе достигала выражения отдельных качеств характера и их эмоционального сопровождения.

Третий этап занятий носил психотерапевтический характер и развивал способность воплощения в заданный образ, корректировать отдельные качества характера.

Четвертый этап включал снятие психоэмоционального напряжения, расслабление, навязывание настроения, желанных способов поведения и черт характера.

3 этап – контрольный эксперимент.

4 После проведения экспериментальной работы нами было проведено повторное диагностическое исследование.

Цель контрольного диагностического исследования: проверка эффективности разработанного комплекса занятий, выявление динамики уровня развития речи ребенка после применения психогимнастики. Диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционно-логопедической работы с детьми раннего группы риска возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Также контрольное диагностическое обследование поможет составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого ребенка.

По методике Н.М. Аксарина, К.Л. Печора, Е.М. Мастюкова были выявлены следующие результаты:

Анализируя графу «общее количество баллов за задание», мы видим, что наименьшее количество баллов дети группы риска набрали за задание № I-2. Это задание было направлено на изучение понимания детьми как простых, так и сложных двухступенчатых инструкций. Дети набрали 60 баллов. Это говорит о том, что на уровне импрессивной речи у детей отмечаются трудности в понимании многоступенчатых инструкций, логикограмматических конструкций. В норме ребенок к 2-м годам понимает двухступенчатые инструкции. У детей группы риска с запозданием формируется способность к выполнению речевых инструкций, что говорит о задержке речевого развития.

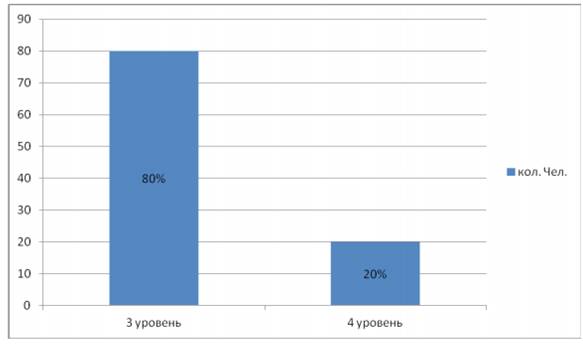

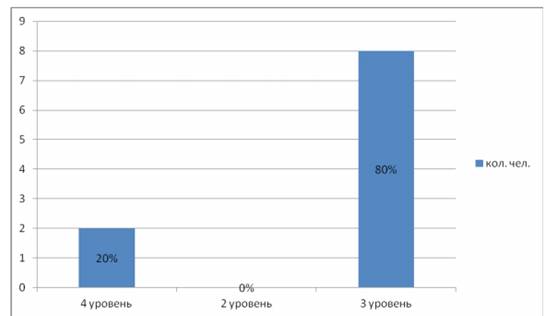

На диаграмме 1 мы видим, что 20 детей группы риска имеют третий уровень (ниже среднего) развития импрессивной речи – 80% детей. Четвертый уровень развития импрессивной речи имеют 5 человека, что соответствует норме развития детей 2-3 лет. Это составляет 20% от общего числа детей.

Диаграмма 1- Уровень развития импрессивной речи детей 2-3 лет

Таким образом, дети хорошо справились с заданиями, направленными на выяснение уровня развития импрессивной речи. Малыши группы риска хорошо понимают обращенную к ним речь, выполняют те действия, которые предлагает взрослый, как правило, выполняют более сложные инструкции.

Результаты логопедического обследования экспрессивной речи детей раннего возраста показаны в таблице 4 (см. приложение 3).

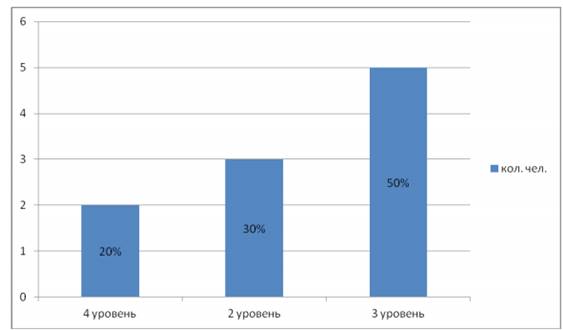

На высоком, четвертом, уровне развития находятся пять детей – 20%.

Они набрали 19 баллов из возможных 20, и их речь соответствует нормальному уровню развития.

Второй уровень развития экспрессивной речи отмечен у семи детей (30%). Эти дети практически не разговаривают сами, вступают в речевое общение только после стимуляции речи взрослым.

Третий уровень речевого развития выявлен у тринадцать детей, что составляет 50%. У этих детей имеется самостоятельная речь. Они при общении используют слова, иногда фразы, простые двусловные предложения. Но их речь мало понятна для окружающих.

На основании полученных данных строим диаграмму развития экспрессивной речи детей 2-3 лет (см. диаграмму 2)

Диаграмма 2 –Уровень развития экспрессивной речи детей 2-3 лет

Дети группы риска хорошо понимают обращенную к ним речь взрослого, но редко способны использовать слова в обращении или пользуются «автономными» детскими словами типа «ав-ав», «ам-ам» и т.п. Преобладание таких слов свидетельствует о задержке речевого развития.

Таким образом, анализируя результаты проведенного диагностического обследования, можно сделать вывод о том, что 80% малышей группы риска отстают в своем развитии от нормативных показателей развития детей раннего возраста, как в психомоторном, так и речевом развитии.

На момент обследования выявилось, что дети группы риска имеют недоразвитие всех компонентов речевой системы. Большинство детей почти не владеют речью – пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звукомплексами. У некоторых из них сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи сужен. Понимание простых инструкций не нарушено, но вызывают затруднения логико-грамматические конструкции или двухступенчатые инструкции.

Таким образом, дети группы риска имеют общее недоразвитие речи. Патогенетической основой общего недоразвития речи у этих детей является задержанное созревание более поздно формирующихся структур и функций мозга. Из этого следует, что дети группы риска нуждаются в поэтапном формировании средств речевого общения с учетом уровня речевого развития ребенка, то есть в длительной коррекционной работе.

2.2 Описание опыта работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики ускоряет созревание областей головного мозга, которые отвечают за речь, и позволяет быстрее исправить дефектное звукопроизношение. Данная работа осуществляется мною как учителем-логопедом в индивидуальной и подгрупповой непосредственно образовательной деятельности.

На подготовительном этапе я предваряю ознакомление детей со звуками речи выполнением артикуляционных тренировочных упражнений, которые способствуют формированию и закреплению правильных произносительных умений и навыков. В зависимости от вида звукового дефекта я использую пособие «Зонтик для весёлого язычка» с картинками основных артикуляционных упражнений для постановки разных групп звуков: свистящих, шипящих, соноров («л», «л`», «р», «р`»). Данное пособие направлено на развитие мелкой моторики рук с помощью прищепок.

Некоторые исследователи заметили, что при совместных движениях речевого аппарата и кистей рук, особенно, если эти движения пластичны и свободны, в организме происходит распределение энергии. Якобы было замечено, что биоэнергопластика активизирует интеллектуальную деятельность ребёнка, попутно развивая координацию и мелкую моторику. В результате биоэнергопластических упражнений не только улучшается речь ребёнка, но также память и внимание.

Это такие упражнения как «Пальчик, здравствуй!», «Кулачки», «Крутилка», «Пройди по дорожке», «Пианино», «Кто быстрее?».

В работе по автоматизации звука мне также помогают игры с элементами развития мелкой моторики рук. Такие как, «Ёжик», «Ступеньки» и игра «Трафареты». В ней ребёнок обводит картинку по контуру, произнося при этом звук или отрывисто, или протяжно. После того, как картинка «нарисована» пальцем, произносится название предмета.

Многофункциональность этих игр заключается в том, что проблемный звук произносится не только изолированно, но и в слогах, и словах.

В работе над дифференциацией звуков я использую следующие игры: - игра «Гнёздышки» (Ребёнок кладёт в «гнёздышко» по порядку символы звуков и называет звуки, которые они обозначают.);

- игра «Бусы с картинками» и «Воздушный змей» (Ребёнок называет картинку и нанизывает их на бечёвку, чередуя дифференцируемые звуки.);

- игра « Нарисуй кружок» (Ребёнок обводит пальцем по кругу картинку и произносит фразу «Я рисую …», называя предмет.);

- игра «Ходьба по стрелке» учит точно передвигать пальцем по дорожке со стрелкой и при этом правильно называть картинки.

Для поддержания интереса детей в коррекционно-развивающем процессе я использую игры в форме сказки. В игре-сказке «Уборка в замке» дети используют пальчиковые куклы принца и принцессы и упражняются в согласовании существительных с притяжательными местоимениями «мой», «моя».

«В некотором царстве-государстве жили-были принц и принцесса. Жили они в красивом и большом замке, поэтому уборку в нём делали очень редко. Давайте им поможем! Как мы скажем о принце, он чей? А о принцессе, она чья? Значит, принц должен убирать только те предметы, про которые можно сказать «мой», а принцесса – про которые скажем «моя».

Дети берут картинку рукой, на которой надета кукла, двумя свободными пальцами: большим и средним.

Наиболее значимым признаком лексического развития ребёнка является уровень овладения обобщающими понятиями. Процесс овладения словами обобщающего характера тесно связан с развитием способности к анализу и синтезу, с умением обобщать на основе выделения существенных признаков предметов. Игры «Улитка» и «Гармошка» не только помогают решать эту задачу, но и развивают моторику кисти и пальцев рук, формируют навык правильного звукопроизношения.

В игре «Улитка» ребёнок, двигая палец по спирали, называет картинки. Затем я прячу игру и прошу его вспомнить и назвать, например, овощи, транспорт, цветы и т.д.

В игре «Гармошка» ребёнок перебирает пальцами так называемую «гармошку» и называет две картинки, затем подбирает подходящее обобщающее слово. Например, груша и виноград – это фрукты; жилет и пижама – это одежда.

При общем недоразвитии речи формирование пространственных представлений имеет свои особенности, связанные с особенностями развития детей с речевой патологией. Пространственные представления, как и другие психические процессы, активизируются благодаря тесному межполушарному взаимодействию. Коррекционно-логопедическая работа по формированию пространственных представлений у детей с общим недоразвитием речи является одним из аспектов профилактики специфических проявлений дислексии и дисграфии.

Одной из таких игр является игра по коррекции звукопроизношения и развития мелкой моторики рук «Найди клад». Ребёнок называет, кому из сказочных персонажей будет помогать «искать клад», передвигает палец по полю с картинками согласно плану-схеме со стрелками, называет картинки и «находит клад». Проверяет правильность «находки», заглянув в «сундучок». Дети рассказывают, для чего данному сказочному персонажу нужен «найденный» предмет.

В игре «Ходьба по клеткам» я называю одно направление (например, 2 клетки вниз), а ребёнок, начиная с левой верхней картинки, «ходит» средним и указательным пальцами по клеткам. Называется только конечная картинка. Усложнением в этой игре считается называние двух направлений (например, 2 клетки вправо, 3 клетки вниз или ходьба не ведущей рукой: для правшей – левой, для левшей – правой).

2.3 Анализ эффективности работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста применением пальчиковых игр и упражнений

После применения программы был проведен контрольный эксперимент.

На этапе контрольного эксперимента детям снова предлагались задания на выяснение уровня речевого развития (приложение 1).

Задания диагностируют уровень понимания речи и экспрессивную речь малышей. Результаты выполнения также оценивались по 4-х бальной системе.

Результаты контрольного эксперимента речевого развития представлены в таблице 5 (см. приложение 3).

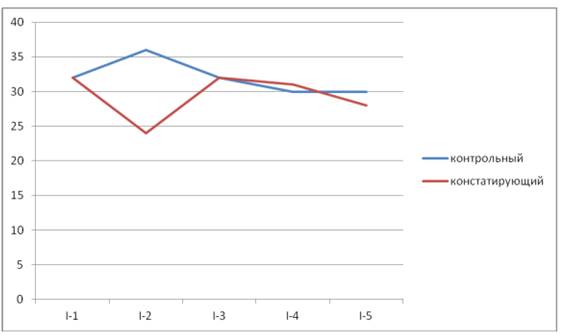

На основании полученных данных констатирующего и контрольного экспериментов, можно сравнить результаты развития речевой функции во время контрольного и констатирующего эксперимента (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3- Динамика развития импрессивной речи детей 2-3 лет по результатам констатирующего и контрольного экспериментов

Анализируя диаграмму, мы видим улучшение показателей выполнении сложных логико-грамматических конструкций детей на этапе контрольного исследования, хотя они еще не соответствуют норме. С развитием понимания речи у детей начинает развиваться так называемая регулирующая функция речи, то есть ребенок все более и более начинает подчинять свои действия словесной инструкции взрослого.

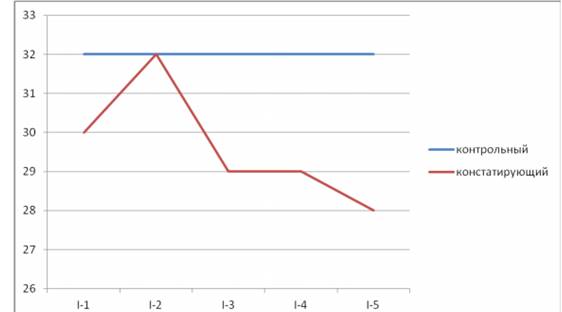

Задания I.1-I.5 показывают положительную динамику в развитии экспрессивной речи (диаграмма 4). Речь детей группы риска во время 41 контрольного эксперимента, хотя еще и наполнена изобилием аграмматизмов, но уже появляется фраза из двух, иногда трех слов. Увеличивается количество употребляемых слов в активном словаре. Это является хорошим показателем коррекционно-логопедической работы.

На высоком, четвертом, уровне развития все так же находятся пять детей – 20%. Их речь соответствует нормальному уровню развития.

Второй уровень развития экспрессивной речи не отмечен ни у кого из детей группы риска.

Третий уровень речевого развития выявлен у 20 детей, что составляет 80%. У этих детей имеется самостоятельная речь. Они при общении используют слова, иногда фразы, простые двусловные предложения. Но их речь мало понятна для окружающих.

Диаграмма 4- Динамика развития экспрессивной речи детей 2-3 лет по результатам констатирующего и контрольного экспериментов

На основании полученных данных строим диаграмму развития экспрессивной речи детей 2-3 лет на констатирующем и контрольном этапах исследования (диаграмма 5).

Диаграмма 5 – Динамика уровня развития экспрессивной речи детей 2-3 лет по результатам констатирующего и контрольного экспериментов

На 30% увеличилось количество детей, у которых стала появляться собственная речь, иногда даже фразовая. Сократилось количество безречевых детей, то есть малыши стали пользоваться речью для общения, стала развиваться коммуникативная функция речи, хотя еще в примитивной форме.

Таким образом, сравнительные показатели на констатирующем и контрольном этапах эксперимента отражают положительную динамику в психомоторном и речевом развитии детей группы риска, что свидетельствует о правильном выборе модели обучения.

Результаты реализации работы с детьми раннего возраста группы риска положительно отразились на уровне психических процессов, экспрессивной и импрессивной речи.

Как видно из сравнительного анализа, дети стали с желанием включаться в решение предметных задач, появилось стремление к самостоятельной деятельности, к получению правильного результата. При выполнении практических задач малыши пользуются практической ориентировкой (методом «проб»).

Малыши стали проявлять выраженную активность в общении со взрослым, желание разделить с ним удовольствие от игры, получить его одобрение или помощь, то есть появляется ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым.

Таким образом, в процессе работы значительно вырос уровень экспрессивной речи. Дети стали использовать слова и простые фразы для проявления коммуникативных намерений, хотя эта фраза еще малопонятна для окружающих и изобилует аграмматизмами. Объем словарного запаса активного и пассивного словаря стал шире. Малыши с удовольствием выполняют речевые инструкции взрослого, речь для них выступает средством, не только общения, но и регуляции собственных действий.

Однако, неравномерное развитие активной и пассивной речи, преобладание в речи лепетных слов, аморфных слов-корней, простых фраз говорит о необходимости продолжения работы.

Выводы по 2 главе

Проведенная на разных этапах данной работы опытно-экспериментальная деятельность, позволила сделать следующие выводы:

Для проведения констатирующего эксперимента необходимо подобрать методики, направленные на выявление уровня речевого развития младших дошкольников.

Проведенная диагностика выявила недостатки в работе над развитием речи младших дошкольников, позволила уточнить задачи формирующего эксперимента, выявила текущие проблемы.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента подтвердили актуальность поставленной проблемы. Данные констатирующего эксперимента показали необходимость специально организованного обучения, а также реализацию предложенных педагогических условий, которые будут способствовать развитию речи младших дошкольников.

Заключение

Проведенное исследование имеет теоретико-практический характер и направлено на решение проблемы развития речи младших дошкольников в процессе работы с пальчиковыми играми и упражнениями.

Таким образом, целенаправленная работа с применением пальчиковых игр и упражнений при наличии определенных педагогических условий, способствует развитию речи младших дошкольников.

Данное исследование не охватывает все аспекты проблемы развития речи младших дошкольников и открывает перспективы последующего исследования.

Список использованной литературы

1. Бабаева Н. У школьного порога - М.: Просвещение, 1994. - с.128.

2. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и педагогов. - М.: Издательство АСТ, 2001. - с.48.

3. Гатанова Н.В., Тунина Е.Г., Развиваю мелкую моторику. - Спб.: Питер, 2000. - с.144.

4. Ахметова Г., Караев Ж., Макатова Ж., Имамбекова Б. и др., Методические рекомендации по внедрению педагогической системы М. Монтессори в учебно - воспитательный процесс дошкольных организаций образования РК "АО НЦПК "?рлеу" Алматы, 2013. - 168 с.

5. Выготский Л.С. Мышление и речь.

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя/ Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 1991. - 93с.

7. Т.Н. Ушакова и др., 1989. - с.48.

8. Неверович Я.З. Развитие предметных движений у ребенка-дошкольника // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста // Под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. - М., 1995.

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды [Текст]: 2 том / А.В. Запорожец. - М. Просвещение, 1986. - 458 с.

10. Психология детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. - М., 1964. - 468с. - 56 -

11. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. Ин - тов / В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1985. - 272 с.

12. Развитие мышления и умственное развитие дошкольника [Текст] / Под ред.Н. Н. Поддъякова, А.Ф. Говорковой. - М.: Педагогика, 1985. - 200 с.

13. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. - М.: Педагогика, 1970. - 495 с. - с.145

14. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.Н. Леонтьев. - М.: КомКнига, 2007. - 216 с.

15. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. - М., 1932. - 400 с.

16. Кирпичникова Н. Развиваем сенсорику и мелкую моторику [Текст] / Н. Кирпичникова // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 2. - с.76 - 78.

17. Любина Г.А. Рука развивает мозг [Текст] / Г.А. Любина, О.В. Желонкина // Ребёнок в детском саду. - 2003. - № 6. - с.11 - 19. - 57 -

18. Карпова С.Н. Психология речевого развития ребенка [Текст] / С.Н. Карпова, Э.И. Труве. - Ростов - на - Дону, 1987. - 158 с.

19. Развивающие игры с малышами до трех лет/ Сост. Т.В. Галанова - Ярославль: Академия развития, 1998. - с.103.

20. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя - М.: Просвещение, 1979. - c. 194.

21. Кольцова М.М. Движение и развитие сенсорной речи / М.М. Кольцова. - М., 2000. - 210 с.

22. Кольцова М.М. Развитие сигнальных систем действительности у детей. - М.: Педагогика. 1980. - с.164.

23. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - Спб.: Питер, 1997. - c.98.

24. Гаврилина С.Е. Развиваем руки, чтобы и писать и красиво рисовать. [Текст] / С.Е. Гаврилина, Н.Л. Долбишева, А.Ю. Куров, В.Н. Куров, М., 2003 - 180 с.

25.К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. Соч., 2 - е изд.Т. 20. с.488.

26. Цвынтарный, Л. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст] / Л. Цвынтарный, М.С. Воронцова. - М.: Спб, 1999. - 164 с.

27. Плутаева Е. Развитие мелкой моторики у детей 5 - 7 лет [Текст] / Е. Плутаева, П. Лосев, Д. Вавилова. // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 3 - с.28 - 35.

28. Карпова С.Н. Психология речевого развития ребенка [Текст] / С.Н. Карпова, Э.И. Труве. - Ростов - на - Дону, 1987. - 158 с.

29. Кирпичникова Н. Развиваем сенсорику и мелкую моторику [Текст] / Н. Кирпичникова // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 2. - с.76 - 78.

30. Любина Г.А. Рука развивает мозг [Текст] / Г.А. Любина, О.В. Желонкина // Ребёнок в детском саду. - 2003. - № 6. - с.11 - 19. - 57 -

31. Богатеева 3. Подготовка руки ребенка к письму на занятиях рисованием. // Дошкольное воспитание. 1987 - №8 с.49-53.

32. Баренцова Н. Готовим руку к письму. // Дошкольное воспитание. 1996 - №2 - с.89.

33. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников [Текст]: Пособие для родителей и педагогов / Л.П. Савина. - М.: ООО АСТ, 1999. - 220 с.

34. Смирнова Е. О, Диагностика психического развития детей от рождения до 3 - х лет [Текст] / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова. - МГППУ, 2003. - 128 с.

35. Развитие мышления и умственное развитие дошкольника [Текст] / Под ред.Н. Н. Поддъякова, А.Ф. Говорковой. - М.: Педагогика, 1985. - 200 с.

36. Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст] / В.В. Цвынтарный. - Нижний Новгород: Флокс, 1995. - 230с.

37. Ткаченко Т.А. "Развиваем мелкую моторику", М. Издательство ЭКСМО, 2007

38. Ткаченко Т.А. "Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков", М. Издательство ЭКСМО, 2010

39. Прищепа С. Мелкая моторика в психофизическом развитии дошкольников [Текст] / С. Прищепа, Н. Попкова, Т. Коняхина // Дошкольное воспитание - 2005. - № 1. - с.60 - 64.

40. Фомина Л.В. Роль движений рук и моторной речи ребенка. // Проблемы речи и психолингвистики. - М.: МГПИИЯ, 1971. - С.36-40.

41. Сухомлинский В.А. О воспитании: [выдержки из работ] / Сухомлинский В.А. - 6-е изд. - М.: Политиздат, 1988. - 269 с.

42. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. Санкт-Петербург 1997.

43. Синицына Е. Умные пальчики. М., 1998.

44. М. Монтессори. Дом ребенка. Метод научной педагогики. - Гомель, 1993. - 332 с.

45. М. Монтессори. Руководство к моему методу.: пер.Р. Ландмберг. - М., 1916. - 63 с.

46. Роули Сильвер. Рисуночные тесты. Как узнать самое важное о вашем ребенке / Роули Сильвер. - СПб.: Прайм-Еврозанк, 2009. - 387 с. - (Лучшие психотехнологии мира).

47. Ткаченко Т.А. Использование физкультминуток для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушением речи. // Дошкольное воспитание. 1986 - №3 - С.36.

48. Аксенова М. Развитие тонких движений рук у детей с нарушениями речи. // Дошкольное воспитание. 1990 - № 8 - С.62.

49. Толбанова А. Пальцы помогают говорить. // Дошкольное воспитание. 1988 - №9 С.81-82; 1989 - №10 С.94-95.

50. Черных Е.В. Подготовка руки ребенка к письму. // Начальная школа. 1993 - №5 - С. 20-21. // Начальная школа. 1994 - №8 С.12-13.

51. Рузина М. Поиграем? // Дошкольное воспитание. 1997 - №5 С.73-75.

Потапова Е.Н. Писать красиво может каждый. // Семья и школа. 1991 - №11 - С.10-12

52. Корякина Л.В. Веселые физкультминутки. // Дошкольное воспитание. 1996 - №5 - С.33-35.

53. Агаян, Г.Г. Мы топали, мы топали [Текст]: учеб, пособие для родителей и воспитателей / Г.Г. Агаян. - Дмитров: Карапуз, 2003. - 20 с., ил.

54. Александрова, Т.В. Сказки на кончиках пальцев. Пальчиковые игры по мотивам народных песен и сказок [Текст] / Т.В. Александрова // Дошкольная педагогика. - 2008. - №7. - (С.33-37.)

55. Игры для малышей от 2 до 6 лет [Текст] / Сост.Р. Граббет. - М.: Росмэн, 1999. - 160 с., ил.

56. Коноваленко, В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика [Текст]: Комплекс упражнений / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - М.: ООО "Гном-пресс", 2000. - 18с., ил.

57. Любина, Г. Как учить стихи… играючи [Текст] / Г. Любина // Дошкольное воспитание. - 2000. - №1. - (С.56-58.)

58. Прищепа, С. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей [Текст] / С. Прищепа, Н. Попкова, Т. Коняхина // Дошкольное воспитание. - 2005. - №1. - (С.60-64.)

59. Соколова, Г. Для девочек и мальчиков гимнастика для пальчиков [Текст] / Г. Соколова // Дошкольное воспитание. - 2005. - №6. - (С.34-36.)

60. Соколова, Ю.А. Игры с пальчиками [Текст] / Ю.А. Соколова. - М.: 2004. - 20с.

61. Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст] / В.В. Цвынтарный. - Нижний Новгород: Флокс, 1995. - 230с.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.