МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Проект на тему

«Подземно-минная война в условиях

Крымской войны 1853-1856гг»

Выполнил: ученик 11 а класса Черняев Артём.

Руководитель: учитель истории Беликова Елена Михайловна.

г. Череповец. Вологодской области.

Актуальность проекта.

В 2021 году отмечается 165 лет со дня подписания Парижского мирного договора, по которому Россия возвратила Турции Карс в обмен на Севастополь. Крым и Севастополь до сих пор приковывает внимание мировой общественности, особенно после решения жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году.

Проблема проекта: показать чудеса стойкости, самоотверженности и смекалку героев обороны Севастополя с одной стороны, и равнодушие царского правительства, с другой.

Цель проекта: развитие навыков исследовательской работы, изучение и описание подземно – миной войны в условиях Крымской баталии 1853- 1856 годов, расширение кругозора и через определение характера событий показать мужество, героизм русских солдат и умелые действия военных инженеров.

Задачи – этапы – способы решения:

1. изучить дополнительную литературу в документах и интернет источниках, и извлечь из неё интересную информацию (мало - известные факты);

2. исследовать: провести анализ, изучаемой литературы, описать причины, события, малоизвестные факты, о людях, внёсших вклад в подземно – минную войну при обороне Севастополя;

3.найти иллюстрации, портреты, разработать проект и составить кроссворд;

4. представить проект в виде презентации;

5. продемонстрировать проект на мультимедийной доске перед одноклассниками на уроке история;

6. Вызвать чувство законной гордости за героическое прошлое нашего народа.

Ведущая деятельность: исследовательская (поисковая, информационная)

Используемая технология: создание печатной и электронной версии работы)

Содержание:

1. Вступление

2. Основная часть

· История создания вооружения подземно-минной войны;

· причина создания вооружениий для ведения подземно-минной войны при обороне Севастополя;

· Подземные стражи подземно-минной войны:

· Карл Андреевич Шильдер;

· Эдуард Иванович Тотлебен;

· Александр Васильевич Мельников - «обер-крот» 4-го бастиона;

· Штабс-капитан Павел Васильевич Преснухин ;

· Начало подземно-минной войны;

· Взрыв при 4-ом бастионе;

· Устройство контрминной системы;

· Контрмины перед редутом Шварца;

· Контрминная система перед Малаховым курганом.

3.Заключение. Окончание и итоги Подземно-минной войны.

4.Используемая литература.

1. Вступление.

Каждая война рождает своих героев. Одни отличались на поле боя, другие ковали победу в тылу, третьи рисковали свободой и жизнью тоже работая в тылу, но уже во вражеском. Некоторые из этих людей пользуются широкой известностью, заслуженно носят свои награды, и их подвиги надолго остаются в памяти народной. Другие же, из-за излишней скромности, а иногда и в силу специфики своей работы остаются «за кадром» и тихо доживают свой век или вообще остаются «забытыми», так как они не бежали впереди боевой атаки, и не кричали слова «За родину!», а просто выполняли свой боевой долг и хорошо выполняли свою работу, чтобы русская армия могла достойно сражаться с врагом. Именно о таких героях обороны Севастополя 1854 – 1855 годов, пойдёт речь в моей презентации. Им, бойцам невидимого фронта посвящается эта работа.

В период обороны Севастополя 1854-1855 гг. жестокие бои происходили не только на бастионах, но и под землей для задержания англо-французских войск, так как основная сила нападающих значительно превышала силу обороняющихся. Была впервые развернута масштабная подземная минная война между противоборствующими сторонами. Теория и практика подземно-минной борьбы составили отдельное направление в фортификационном искусстве. В Крымской войне участвовали самые могущественные страны тех лет: Российская империя, Османская империя, Британская империя, Французская империя. В обороне Севастополя учувствовали все основные участники войны, а в подземно-минной войне учувствовала Россия и её противники Франция и Англия. Россия в Крымской войны добивалась влияния на Балканах, территорий Босфором и Дарданеллами, независимости Болгарии, Черногории, Румынии и Сербии. Англия и Франция останавливала территориальные расширения и ослабляла военно-экономический потенциал России.

В период обороны Севастополя 1854-1855 гг. жестокие бои происходили не только на бастионах, но и под землей для задержания англо-французских войск, так как основная сила нападающих значительно превышала силу обороняющихся. Была впервые развернута масштабная подземная минная война между противоборствующими сторонами. Теория и практика подземно-минной борьбы составили отдельное направление в фортификационном искусстве.

2. Основная часть.

А) История создания вооружения подземно – минной войны.

Подземно-минная война - обобщающее название для военных действий, ведущихся в тоннелях и других подземных полостях. Включает строительство подземных объектов в целях нападения или обороны и использование существующих подземелий происхождения для военных целей. Целью таких действий является захват или уничтожение вражеских укреплений, неприступных для наземных атак, или же укрытие своих войск от вражеских обстрелов.

Еще при Петре I начали появляться первые Военно-инженерные учреждения.

В 1700 году был изобретен разрывной артиллерийский снаряд (бомба), представлявший собой пустотелое ядро, заполняемое порохом. При выстреле из пушки воспламенялся порох в запальной трубке ядра, который вызывал взрыв порохового заряда по истечении некоторого времени. Этого времени было достаточно, чтобы ядро долетело до цели.

Немедленно был изобретен так называемый «снарядный фугас» (shell fougasse), который отличался от камнеметного фугаса (stone fougasse) тем, что вместо камней в мешок с порохом укладывалась бомба. Это изобретение резко повысило эффективность минного оружия, хотя число получаемых при взрыве осколков редко превышало 3–5 штук. Такой фугас явился предтечей мины-лягушки (выпрыгивающей мины). В России четкой номенклатуры и деления мин не было. Их называли на разный манер (мина, фугас, горн, камнемет, земляная пищаль, тюфяк).

Б) После того как ценой гибели кораблей Черноморского флота Севастополь стал практически неприступен для атаки с моря. Основной проблемой стала его наземная оборона. Большую роль в создании оборонительных сооружений в Севастополе сыграл выдающийся военный инженер Э.И. Тотлебен. Он организовал строительство укреплений таким образом, что на всех наиболее вероятных и удобных для штурма направлениях были созданы линии обороны, которые хорошо поддерживались артиллерийским огнём.

После затопления второго сентября 1854 года русского флота, в октябре началась осада и героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. Подземно – минная война была частью обороны Севастополя (1854 –1855), одной из самых крупных событий Крымской войны (1853 – 1856). Рассказывая об обороне Севастополя, следует подчеркнуть, что защитники Севастополя проявили находчивость и смекалку, позволившую поднять на новую ступень русское военное искусство. Это-- знаменитые подземные галереи русских сапёров и успешная контрминная борьба, легендарные вылазки пехотинцев и матросов и массированный артиллерийский огонь, постоянно державшие в напряжении войска неприятеля.

В Севастополе было всего 16 тысяч матросов и солдат, На каждого приходилось четыре неприятельских солдата. Но беда заключалась не только в этом. Севастополь был военно - морской крепостью. Тяжёлые пушки его береговых батарей грозно смотрели на море, а со стороны суши подступы к городу не имели укреплений. Никто никогда не думал, что враг будет угрожать Севастополю с этой стороны.

Всё-таки русские моряки решились не сдавать родной город. Начальник штаба черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов и командующий эскадрой адмирал П.С. Нахимов, возглавившие оборону города, приняли срочные меры по усилению обороны Севастополя. С затопленных кораблей, на сушу была снята часть орудий, а из экипажей сформировано 22 батальона. Жители Севастополя помогали матросам и солдатам рыть окопы и глубокие рвы, строить блиндажи для укрытия от неприятельских бомб, воздвигать на возвышенных местах восемь больших укреплений – бастионов. Подойдя к Севастополю, враг начал усиленно обстреливать город и укрепления, чтобы потом броситься на штурм. Но севастопольцы отвечали метким огнём и враг не отважился штурмовать русские бастионы. Но радость севастопольцев была омрачена гибелью адмирала Корнилова. Наступила сырая черноморская зима, с холодными дождями, мокрым снегом, северными ветрами. В неприятельских войсках свирепствовали болезни. Но ещё труднее было защитникам Севастополя. У них не хватало оружия, пороха, продовольствия, лекарств для раненных. Они сражались на далёкой окраине, которая тогда не была связана с внутренними районами страны ни железной, ни шоссейной дорогой. Но русские матросы и солдаты, оборонявшие севастопольские бастионы, не только мужественно выносили все трудности осады: они совершали частые вылазки и контратаки, проявляя смелость , отвагу и находчивость.

Таким образом, к началу Крымской войны русское инженерное искусство находилось в состоянии расцвета. Это и помогло севастопольским инженерам, таким как Мельников и Тотлебен, в устройстве оборонительных укреплений, и, в том числе, в ведении подземно-минной войны.

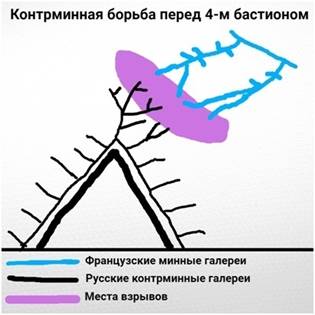

Появилась даже специальная терминология. Наступательные действия осаждающих называли минной атакой, а прокладываемые обороняющимися тоннели - контрминами. Системы подкопов, или минные постройки, состояли из входов, галерей, рукавов, камер, буровых труб и боевых колодцев. Чтобы избежать обвалов, своды тоннелей укреплялись деревом. Определить, в какой именно стороне ведет свой подкоп противник, должны были саперы-слухачи, использовавшие сейсмостетоскопы, слуховые рожки, минные буссоли. Когда они занимались прослушиванием, все работы в собственной галерее прекращались. Когда примерное местоположение врага устанавливалось, от основной галереи отводился минный рукав, который должен был вывести под галерею противника. В нем оборудовалась минная камера с пороховым зарядом, и неприятель взлетал на воздух. Услышав шум работы неприятельских сапёров, севастопольцы закладывали мины и взрывали их галереи. Русскими сапёрами руководил капитан Мельников. Полгода он почти не выходил на поверхность земли. В шутку его прозвали «обер-крот», а сапёров называли «кротами». Таким образом, успех зависел от умения зарыться глубже, работать тише и дольше терпеть недостаток воздуха.

В) Подземные стражи подземно-минной войны

П О Р Т Р Е Т.

Одним из главных создателем технологий подземно-минной войны был русский военный инженер, инженер-генерал Карл Андреевич Шильдер (1785-1854), который участвовал во многих ключевых сражениях на протяжении всей своей жизни. С 1802 года командовал сапёрной ротой и батальоном, был начальником инженеров корпуса и армии, принимал участие в Аустерлицком сражении 1805 г. участник Отечественной войны 1812 года, был многократно награждён военными наградами. Он разработал новую более эффективную систему контрминной борьбы (вместо вертикальных колодцев горизонтальные и наклонные трубы), противопехотные мины, камнемётные и картечные фугасы, электрический способ воспламенения пороховых зарядов (Совместно с П. Л. Шиллингом), гальванические морские мины (вместе с Б. С. Якоби). Для ведения подземных работ в боевых условиях Карл Шильдер разработал специальное сверло. Оно представляло собой ряд скрепляемых между собой металлических секций, представлявших собой архимедов винт, центром которого служила металлическая труба диаметром 2,5 дюйма. К концу первого стержня крепился собственно бур с дисковым резцом, а вслед за ним направляющий цилиндр, представляющий собой два обруча с закреплёнными между ними четырьмя ножами. Такие цилиндры (с ножами, или без) крепились на секции сверла через определённое расстояние. Карл Андреевич разработал более совершённую систему контрминной борьбы ( вместо вертикальных колодцев применял горизонтальные наклонные трубы). Изобрёл оригинальные конструкции висячего канатного моста и переправочных средств («бурдючный мост» из быстро собираемых холщовых складных понтонов). По его проектам была построена первая в мире цельнометаллическая подводная лодка в 1834. Во время Крымской войны был смертельно ранен при осаде Силистры в 1854 году.

П О Р Т Р Е Т

Эдуард Иванович Тотлебен. Работу Карла Шильдера по введению в практику подрыв порохового заряда с помощью электрического тока довел до конца его ученик и соратник Эдуард Иванович Тотлебен (1818- 1884).

Тотлебен родился в Митаве (Латвия), похоронен в Севастополе. Учился в Николаевском инженерном училище и был зачислен в Рижскую инженерную команду, а в 1840 году переведен в учебный Саперный батальон, в котором обратил внимание на генерала Шильдера, от которого получил поручение заняться трубной минной системой. В 1848 году Тотлебен на Кавказе принял участие в нескольких экспедициях, где заведовал инженерными работами при осадах укреплений противника. С 1851 служил гвардейским инженером в Петербурге. В годы Крымской войны отличился при осаде Силистрии, где воевал под началом князя Горчакова. В августе 1854 г. Горчаков направил своего лучшего инженера в Севастополь, где ожидалась высадка неприятеля, рекомендуя его как "деятельного, разумного, храброго" человека, испытанного в боевой обстановке. Эдуард Иванович умело приспосабливал укрепления к местности, артиллерийские батареи располагал так, чтобы вести сосредоточенный огонь по одной цели; применил ложементы, которые положили начало стрелковым окопам; широко использовал подземно – минную борьбу. С 1859 года директор инженерного департамента в Военном министерстве.

Блестящий теоретик, сам он, однако, не участвовал в создании подземных сооружений. Этим он заслужил некоторое презрение тех самых минеров, что безвыходно работали в подземелье. Большинство из них возмущались тем, что Тотлебен притеснял штабс-капитана Мельникова, работавшего сутками под землёй.

П О Р Т Р Е Т

Мельников Александр Васильевич - «обер-крот» 4-го бастиона

А.В.Мельников родился и получил военно-инженерное образование в Петербурге. Принимал участие в Инкерманском сражении. Талантливый и инициативный он прибыл в Севастополь в чине штабс-капитана, командира 6-ой саперной роты.

Он пришел на бастион 10 декабря и пробыл в минах безвыходно и бессменно до 15 мая 1855 года, где с успехом взрывал французские мины под землей.

Мельников буквально жил в контрминах. По словам помощников «обер- крота» у него была даже собственная комната в минах.

После взрыва 22 января Мельникова едва не отдали под суд за самоуправство, и только успех этой операции, сделавший его известным по всему севастопольскому гарнизону, спас его от наказания. По повелению императора Мельников был награжден орденом святого Георгия 4-ой степени.

14 мая 1855 г., находясь во рву бастиона Александр Васильевич был тяжело контужен разрывом вражеской бомбы. Только после этого он покинул ставший ему родным бастион.

После Крымской войны, несмотря на полученные награды, он по-прежнему был ротным командиром. Его карьера в инженерных войсках не сложилась. В ночь на 1 ноября 1879 г. А.В.Мельников скончался.

П О Р Т Р Е Т

Штабс-капитан Павел Васильевич Преснухин

Штабс-Капитан 6-го Саперного батальона; состоял помощником при Мельникове и занимался минными работами 4 бастиона Севастополя. Позже тяжелобольного А. В. Мельникова сменил поручик, а затем штабс-капитан П. В. Преснухин, руководивший подземными работами до окончания обороны. Преснухину было трудно заменить бессменного «обер-крота», но, несмотря на это, работал он усердно.

В своих записях он отмечал: «Неприятель не очень искусен в минных работах. Его минные заряды или очень малы или слишком велики, так что первые не в состоянии вредить нам, а вторые имеют обратное действие».

С 9 мая по 27 августа 1855 года находился безотлучно на минах в самых опасных рукавах и произвел 32 удачных взрыва, которые замедлили неприятельские подземные работы на значительное время. Работы под началом Преснухина велись до самого конца обороны, и именно ему предстояло увести минеров из подземелий.

Преснухин награжден орденом Святого Георгия 4 степени.

Г) Начало подземно-минной войны

Войне в сентябре 1854 года предшествовала десантная высадка на Крымский полуостров объединенных французских, английских и турецких войск, значительно превосходящих русскую армию в живой силе и вооружении, но после неудачного штурма французы прибегли к тактике минной войны, и вот здесь инженерный талант Тотлебена раскрылся в полную силу.

Начальник инженерной службы Эдуард Иванович Тотлебен прибыл в Крым своевременно, поскольку город был почти не защищен с суши. Находясь в цейтноте, он сумел создать сплошную полосу укреплений. На самых стратегически важных позициях выставили артиллерию. Батареи были соединены траншеями для пехоты. Перед траншеями вкапывали бревенчатый частокол. Далее шло пространство с одиночными окопами для наблюдателей и затем еще одна линия из поваленных деревьев или вбитых в землю заостренных кольев. Иногда позицию прикрывало минное поле с зарытыми в землю и заваленными камнями фугасами. В нужный момент взрыв производился с помощью электрического разряда и детонатора, установленного в одиночном окопе.

И англо-французские батальоны были остановлены огнем русской

артиллерии в 130 метрах от этого укрепления. Не имея в течение месяца

возможности продвинуться вперед, противник решил проложить к неприступному

бастиону подземные ходы и подрывом в них пороховых зарядов разрушить передовую

линию обороны русских.

Начав в октябре 1854 года подземно-минную войну,

интервенты решили сосредоточить свои атаки против 4-го бастиона, где их позиции

сближались с русскими.

Ожидая подобного, Тотлебен приказал вырыть во рву 4-го бастиона два колодца для определения геологической структуру грунта. После их

обследования выяснилось, что позиция находится на скальном грунте, под которым

на глубине 5-6 метров лежит слой глины толщиной 1,2-1,5 метра, ниже опять находилась

скальная порода, а на глубине 12-13 метров еще один слой глины той же толщины,

что и верхний.

Защитникам Севастополя помогла русская заграничная разведка, один из агентов которой купил в Париже литографию с изображением осады Севастополя. На ней были показаны французские позиции и обозначен подкоп, подведенный к 4-му бастиону.

Эти подземные выработки к концу 1854 года сложились в разветвленную контрминную систему. Она позволяла защищать подземные подступы к бастиону, с упреждением подрывать галереи противника и отбрасывать его назад. Проходка минных галерей была адской работой. Ее посменно выполняли 280 нижних чинов.

Из-за недостатка кислорода в галереях гасли свечи, и саперам приходилось работать почти в полной темноте, а землю вытаскивать в мешках, волоча их за собой по проходам, которые были настолько низкими, что передвигаться по ним можно было только ползком. Кроме того, галереи подтапливало грунтовыми водами. Руководил минными работами перед бастионом штабс-капитан Александр Мельников, который провел под землей в своем убежище шесть месяцев.

Д) Взрыв при 4-ом бастионе

В ночь с 17 на 18 января дежурный офицер при обходе подземных галерей услышал работу неприятельского минера на очень близком расстоянии от слухового рукава, отходившего в 43 метрах от 4-го бастиона. В этом рукаве была немедленно устроена камера, доставлен порох и другие принадлежности для взрыва. Утром 21 января русские «начинили» горн порохом, закрыли щитом и забили рукав земляными мешками на 17 метров, чтобы взрыв не пошел в сторону русских галерей. Войска были отведены с бастиона в блиндажи на случай усиленной ответной канонады французов после взрыва.

22 января был произведен взрыв. Этот взрыв был полной неожиданностью для французов. Неприятельская подземная галерея была очищена от завалов, занята русскими войсками на 25 метров и включена в систему русских галерей. Таким образом, только одним первым взрывом противник был отброшен на 30 метров от своих контрмин.

26 января французы также произвели взрыв. Взрыв этот был очень слабый, в 26 метрах от места первого взрыва, и по своей отдаленности не причинил никакого вреда русским позициям. Неприятель произвел этот взрыв только из-за того, хотел преградить русским доступ в свои галереи. Далее взрывы следовали один за другим с обеих сторон.

Только на пятый месяц подземно-минной войны 26 марта 1855 года противнику удалось разбить один из рукавов. Три человека были убиты, пятеро ранены - это была первая потеря русских в подземно-минной войне. К концу войны французам удалось дойти под землей до того места, откуда они были отброшены первым взрывом.

Руководил подземно-минной войной на 4-м бастионе инженер штабс-капитан А.В. Мельников. Матросы называли саперов «кротами», а Александр Васильевич был прозван «обер-крот» за его умение неслышно подкапываться под вражеские галереи и удачно взрывать их. Он пришел на бастион 10 декабря и пробыл в минах безвыходно и бессменно до 15 мая 1855 года. Контуженного и тяжелобольного А.В. Мельникова сменил поручик, а затем штабс-капитан П.В. Преснухин, руководивший подземными работами до окончания обороны.

Подземно-минная война на 4-м бастионе сыграла большую роль для всей обороны города. Именно из-за неприступности укрепления союзные войска вынуждены были перенести основной удар на Малахов курган. Этим самым оборона Севастополя была продлена на несколько месяцев.

Устройство контрминой системы

Ясно видна главная галерея, проложенная вдоль наружной стороны вала бастиона. И от нее отходит множество довольно коротких поперечных галерей. Это заблаговременно созданная контрминная система бастиона.

Сам бастион и контрминная система был построен уже после начала войны.

Русские не позволили французам подвести галереи под вал бастиона и разрушить его. Это пример удачных подземно-минных действий обороняющейся стороны.

Е) Контрмины перед редутом Шварца

Редут Шварца, расположенный левее 5-ого бастиона, также стал местом действия подземно-минной войны. На протяжении целого месяца атакующий не продвинул у 5-го бастиона своих подступов из-за отчаянного сопротивления обороняющегося и усиленного огня по местности впереди редута. Поэтому, для ограждения, как редута, так и 5-го бастиона от подземной атаки, в конце мая русские приступили к устройству контр - минной системы перед ними. Однако, как выяснилось позднее, атакующий начал минные работы значительно позже обороняющегося.

План Тотлебена:

1) Прорыть 13 колодцев, вывести в верхнем глинистом слое галерею.

2) Вывести слуховые рукава на длину 20-30 саженей и на расстоянии друг от друга от 7 до 8 саженей.

3) Устроить систему вентиляции: слуховые рукава соединялись поперечными ветвями на расстоянии от окружающей галереи, на котором работа из-за испорченности воздуха оказывалась затруднённой. Таким образом, эти поперечные ветви образовывали вторую окружную галерею.

4) Устроить галереи в нижнем глинистом слое, соединить контрмины с внутренностями редута и бастиона двумя подземными ходами сообщения на капиталях этих укреплений.

К концу июля контрминная система полностью соответствовала плану, разработанному Тотлебеном.

31 июля русские сапёры первый раз услышали работу неприятеля. На другой день в этом рукаве выделали в нём камору и зарядили её 12 пудами пороха, а 2-го августа произвели взрыв, неожиданно для противников.

На протяжении всего последующего месяца французы безуспешно пытались взорвать русские рукава и колодцы, но обороняющиеся не позволили неприятелю приблизиться на достаточно близкое расстояние.

Конец только что начавшейся минной войне положил штурм 27 августа. И 5-ый бастион, и редут Шварца были взяты врагом.

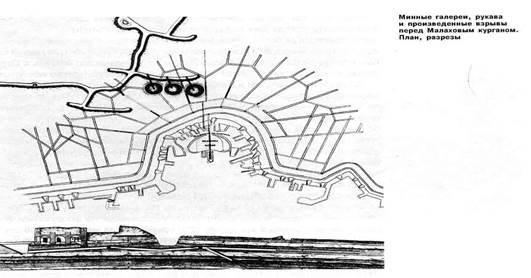

Ж) Контрминная система перед Малаховым курганом

Малахов курган являлся командной высотой города. Для русского командования он представлял огромное стратегическое значение. Контрмины были здесь установлены после занятия неприятелем 26 мая траншей русских укреплений. Командование обороняющихся приняло решение об устройстве сильных фланговых батарей.

Устройство контрмин проходило по образцу 4-го бастиона. Тотлебенным был составлен план о проведении этих работ:

1) Так как верхний глинистый слой выходил в ров, вывести 15 галерей сообщения на расстояние 8 саженей друг от друга.

2) По выводе этих галерей на длину 5 саженей и на глубину 14 футов соединить их между собой в окружающую галерею и край склона

3) Из неё выйти слуховыми рукавами и соединить во вторую окружающую галерею, служащую для образования в контрминах постоянного движения воздуха.

4) Для сообщения контрмин с укреплением устроить из него в ров две потерны: по капитали и правее в шпице бастиона. Из первой потерны вывести подземный ход, под дном рва, к первой окружающей галерее.

Работы шли весьма медленно. Всего устроено было в верхнем ярусе 261 сажень галерей и рукавов, а в нижнем начато 4 спуска. 24-го августа в слуховом рукаве услыхали работу неприятеля, вследствие чего были заряжены передние рукава. 27-го августа французы взорвали впереди кургана 3 горна, чем не причинили русским контрминам никакого вреда.

В полдень того же дня французы неожиданно атаковали Малахов курган и завладели им. Внезапность неприятельского штурма была причиной того, что 200 человек, находящихся в контрминах попали в плен к врагу.

В гостиных обеих российских столиц и либеральной печати после падения Малахова кургана и оставления Севастополя язвили о живых и павших его защитниках. Дескать, «Малахов курган проспали и прообедали…» Но это не так, Георгиевский кавалер, военный писатель Василий Иванович Колчак при последнем штурме Севастополя был контужен на кургане, попал в плен и потому лучше тыловых «знатоков» писал: «Взят Малахов не потому, что обедали и спали. А потому, что против полутора тысяч вражеских солдат выступили ( на кургане) – 880 бойцов, усталых, изнурённых солдат и матросов. С севера на защитников Севастополя шло более 10 тысяч самого отборного войска…Это так просто».

Легенда русской полевой хирургии Н.И. Пирогов, участник севастопольской эпопеи, в оценке причин общественного порицания защитников Малахова кургана был точен, как разрез скальпеля: «Когда войска отступили на Северную сторону и там не нашли ни одного из начальников Малахова кургана, то, по привычке нашей сваливать всё на мёртвых, свалили вю вину на них. Из этих слухов составилось общее мнение…» «Составители общего мнения» Х1Х века лично сами в штыковые контратаки никогда не ходили и под землёй не «ползали», они только делали выводы. А павшие русские адмиралы, офицеры, матросы. Солдаты, казаки. Ополченцы. Юнги – более 128 000 воинов навечно легли в скалистую землю Крыма и уже не могли возразить».

3. Заключение. Окончание и итоги Подземно-минной войны

Подземно-минная война продолжалась до конца августа 1855 года. За время ее ведения русские саперы проложили около 7000 метров галерей (из них 4000 метров на 4-м бастионе) и произвели 94 взрыва, израсходовав 12,5 тонны пороха. Французы проложили 1280 метров минных галерей, истратив 58 тонн пороха на 121 взрыв.

Контрминные работы имели не только важное стратегическое значение, но и нравственное. Нахождение своих «кротов» под землей придавало солдатам уверенность, что они не будут неожиданно взорваны, что поднимало их боевой дух.

Подземно-минная война прошла успешно и цель задержать превосходящих по силе англо-французских войск достигнута благодаря умелой стратегии и продвинутых технологий подземных войны. Наибольшее развитие позиционная оборона, основанная на применении подземных галерей (тоннелей) для сообщения между огневыми позициями средств поражения, пунктами управления, убежищами и укрытиями, получила во время Севастопольской обороны 1854 – 1855годов. В боях за Севастополь стороны сооружали минные галереи, подводя мины под оборонительные сооружения для их подрыва. Защитники Севастополя в 1854 – 1855 построили 6,8 км таких галерей. Они сооружались ниже галерей противника в целях подрыва их мощными пороховыми зарядами.

Лучшие люди России стремились помочь осаждённому Севастополю. Добился перевода туда молодой артиллерийский офицер лев Николаевич Толстой. Он написал потом знаменитые «Севастопольские рассказы» - вечный памятник славы героям Севастопольской обороны. В севастопольский лазаретах раненых лечил выдающийся русский учёный – хирург Николай Иванович Пирогов.

Легенда русской полевой хирургии Н.И. Пирогов, участник севастопольской эпопеи, в оценке причин общественного порицания защитников Малахова кургана был точен, как разрез скальпеля: «Когда войска отступили на Северную сторону и там не нашли ни одного из начальников Малахова кургана, то, по привычке нашей сваливать всё на мёртвых, свалили всю вину на них. Из этих слухов составилось общее мнение…» «Составители общего мнения» Х1Х века лично сами в штыковые контратаки никогда не ходили и под землёй не «ползали», они только делали выводы. А павшие русские адмиралы, офицеры, матросы. Солдаты, казаки. Ополченцы. Юнги – более 128 000 воинов навечно легли в скалистую землю Крыма и уже не могли возразить. «Мёртвые сраму не имут …».

Рассказывая об обороне Севастополя, следует подчеркнуть, что защитники Севастополя, инженеры - подрывники проявили находчивость и смекалку, позволившую поднять на новую ступень русское военное искусство. Это -- знаменитые подземные галереи русских сапёров и успешная контрминная борьба, легендарные вылазки пехотинцев и матросов и массированный артиллерийский огонь, постоянно державшие в напряжении войска неприятеля.

И несмотря на то, что оборона Севастополя, как и Крымская война закончилась поражением, она имела большое стратегическое значение: обескровленные под Севастополем враги не отважились наступать в глубь России, и согласились на мирные переговоры.

Имена павших героев, навсегда останутся в нашей памяти.

Спустя более чем 165 лет с начала обороны Севастополя – город- порт и весь Крым снова стали русскими. И если кто-то будет отдыхать в Крыму, взойдите на Малахов курган, вспомните тех кто погиб, и постойте в молчании несколько минут.

В России с 1701 года и по сей день существуют сапёрные войска, только в наши дни они называются инженерными.

Подземно-минные войны в современности обрели более масштабный, но скрытный характер.

Используемая литература.

1. «Детская энциклопедия. Том 7» Издательство Академии Педагогической Науки, Москва 1961 год;

2. « Русский военно – исторический словарь» авторов В Краснова и В Дайнеса, Москва «ОЛМА – ПРЕСС» 2001год;

3. Брошюра «Они сражались за Родину» из серии «Тайны ХХ века. Золотая серия», ООО ИД «Пресс- Курьер», 2014.;

4. Интернет.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.