Каждый православный человек должен знать свои корни, историю родного края для того, чтобы передать эти знания потомкам. Мы начинаем знакомство с историей своей малой родины через знакомство с православными храмами и школами нашего района.

первые жители на правом берегу Еруслана появились в начале лета 1813 года. Были это переселенцы из Краснокутска и Мурафы (ныне Краснокутский район Харьковской области), а также Павловки (Богодуховский район Харьковской области) – служилые люди, приглашённые губернатором А. Д. Панчулидзевым работать на солеперевозках с озера Эльтон в Покровскую слободу (Энгельс). В народе их называли «чумаки».

По данным Саратовского областного архива годом основания села является 1819 год. Вероятнее всего, это год появления официального названия населённого пункта. Тогда же были даны имена и первым улицам в честь исторической родины жителей. Звучали они благодаря украинскому акценту поселенцев, как Мурахва и Павливка.

Вторая волна переселенцев из Мурафы и Павловки приехала на солеразработки в 1837 году – эта дата также встречается в некоторых источниках как год основания села.

Основной достопримечательностью села в те дальние времена была военная дорога от границы Астраханской губернии к Николаевскому тракту. Почему военная? Потому, что чумакам, возившим соль, да и просто всем, передвигавшимся по этой дороге грозила немалая опасность быть ограбленными, а может даже и убитыми «лихими людьми», промышлявшими разбоем. Да еще молитвенный дом, который построили, согласно архивным сведениям в 1843 году. В этот период Красный Кут был сравнительно небольшим населённым пунктом с крупным прудом в районе нынешней базарной площади. Сельчане занимались солеперевозками, пока заказов на перевозку не стало меньше. После того, как это произошло, основным занятием жителей стало земледелие и животноводство. Красный Кут разрастался: домов и жителей становилось все больше, и следовательно, больше становилось и прихожан. В связи с этим было принято решение построить новую большую церковь во имя Архистратига Божия Михаила. Раз решили, то и «тщанием прихожан» построили, правда точной даты опять никто назвать не может, где-то до 1859 года. Церковь была деревянной с деревянной колокольней, ограждена каменной, с деревянной решеткой, оградой. Престол в церкви был один – во имя Архистратига Божия Михаила. Прихожан в Краснокутском храме в 1869 году насчитывалось 1523 человека. В это время

Благочинным 2-ого округа, куда входил Красный Кут, был священник Покровской слободы Василий Дроздов. Через 20 лет в селе кроме церкви появились земская школа, 10 ветряных мельниц, волостное правление. В селе стали работать урядник и фельдшер. Жили в ту пору краснокутцы дружно, хотя и говорили на разных языках. Все украинцы (малороссияне) говорили между собою на украинском языке, а с русскими и немцами - на русском. Но это никому не мешало в общении. Большую роль в этих отношениях играла церковь, так же как и в жизни села. Люди старались выполнять заповеди Божии, беря пример со служителей церкви. Большим праздником для жителей Красного Кута стала дата 10-го декабря 1892 года. В этот день Его Преосвященством было разрешено открыть одноклассную церковноприходскую школу для мальчиков и девочек, заведывать которой поручалось приходскому священнику. Определили, что школа будет помещаться в церковной сторожке, в ее особом отделении. Что представляла из себя эта классная комната? Имела она в длину и ширину по 8 1/2 кв. аршин и 4 аршина в вышину, не считая особой теплой комнаты для раздевания и хранения верхней одежды учеников. Все помещение школы довольно удобное, светлое и теплое. Но, так случилось, что из-за пятилетнего подряд неурожая хлебов и трав, краснокутцы были сильно стеснены в средствах и оказать какую-либо помощь школе были не в состоянии. Из-за этого вновь открытая школа, к сожалению, кроме помещения, никаких местных средств к содержанию своему не имела. Желающих учиться было очень много, хотя некоторые дети приходили не столько за знаниями, сколько из-за возможности пообедать в бесплатной столовой. Школьные столовые были открыты на средства Губернского Земства. Обычно кормили горячим супом и кашей. Большинство школ в то время были переполнены учащимися, так же тесно было и в Краснокутской школе. От недостатка воздуха и света, обилия пыли, а осенью и грязи, страдали и ученики и учителя. Теснота иногда доходила до того, что на 4-х местной парте могли сидеть по 6-7 человек. Все школьное помещение было так занято партами и добавочными скамьями, что с трудом можно было пройти между ними. Стол для учителя поставить тоже было совершенно негде. Несмотря на все неудобства, школа привлекала к себе не только детвору. Когда, в 1898 году при Краснокутской церковно-приходской школе начала работать библиотека, там стали брать духовные книги и взрослые жители села. Большой вклад в успешность занятий школы вносили учителя. И их труд не оставался незамеченным. В 1899 году все школы, одноклассные и грамоты, по успешности делились на 3 группы: 1) вполне удовлетворительные или хорошие, 2) удовлетворительные, 3) слабые. Краснокутская школа была отнесена к 1 категории, к числу школ, наиболее успешных по обучению русскому языку и церковному пению. В отличие от других школ, здесь помимо рукоделия, велись еще уроки рисования красками и карандашами. Среди лучших учителей уезда был отмечен законоучитель Димитрий Покровский. Так же звучали имена учительницы Краснокутской школы – Орловой Нимфодоры, сестры отца Иоанна Орлова, Н. Родионовой и К. Началовой. Отмечены были и все священники, преподающие Закон Божий. При церковно-приходских школах часто проводились народные чтения, большей частью религиозно-нравственного содержания, а также миссионерского, исторического, противоалкогольного и сельскохозяйственного. В Краснокутской церковно-приходской школе было проведено 10 таких чтений с детским хором и волшебным фонарем.

Но поворотным в истории Красного Кута временем стал рубеж XIX и XX веков. Православное население решило начать строительство каменного Михаило - Архангельского храма на полторы тысячи человек. Произошло это в 1902 году. Сейчас мало кто знает, чем знаменит участок земли, находящийся на улице Краснокутской с пересечением переулка Советского, между домами № 70 и 74. На этом месте в советское время находилась Краснокутская школа бухгалтеров, которая была сломана несколько десятков лет назад. Вот на этом самом месте в 1905 году на средства прихожан и была построена новая каменная церковь с железной оградой, просторная, вмещающая до 1500 прихожан. Построили церковь на улице Краснокутской, потому, что она была широкой и самой близкой к реке. Сколь красив был этот архитектурный памятник, теперь можно судить только по единственной фотографии, хранящейся в музее. По рассказам старожилов, церковь была очень красивая, величественная, пятикупольная, с колокольней. Хотя этот храм еще и не был украшен новой внутренней обстановкой – иконостас и иконы были поставлены здесь временно из старого храма, но в ближайшем будущем новый иконостас заказали, и храм привели в надлежащий вид. На церковной площади располагались: здания управления волостью и селом Красный Кут, две церковно-приходские школы, другие общественные учреждения, дома двух священников и иных служителей религиозного культа.

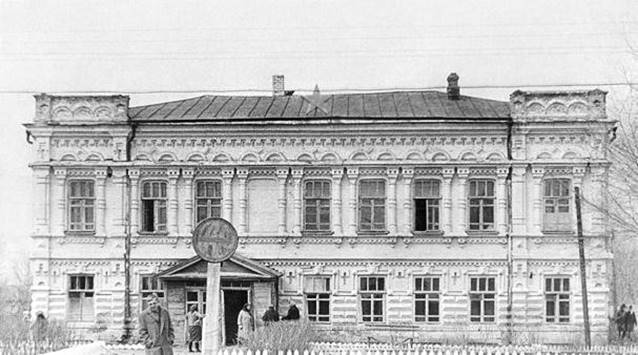

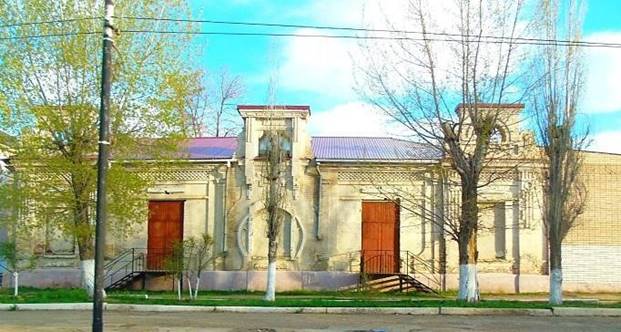

Здание волостной управы с 1908 года (в советское время поликлиника с роддомом ул. Советская, д.68)

Сама улица была застроена в основном хорошими домами зажиточных крестьян и чиновничьего люда. Из окон домов, выходивших на Михайловскую улицу, была видна вся южная сторона церкви-красавицы, с огромной, написанной по ее середине иконой Божьей Матери.

При Михайло-Архангельской церкви находилась библиотека, состоящая из книг духовного содержания и периодических изданий («Странник», «Православное обозрение», «Епархиальные ведомости», «Церковные ведомости», «Церковно-общественный вестник»). В 1915 году она насчитывала 180 томов и 235 названий книг. Приписанных к этой церкви кладбищенских и молитвенных домов, других церквей и часовни не было. Зданий, принадлежащих церкви, кроме церковной сторожки и помещения для церковно-приходской школы, построено тоже не было. Население Красного Кута было чисто православное, каких-либо опасных и серьезных движений в сторону сектантства или неверия никогда не замечалось. Заметную роль в составе здешнего прихода стал играть железнодорожный мир. Служащие и рабочие железной дороги большей частью посещали небольшую Троицкую церковь (бывший Храм Архангела Михаила), организовывали постоянное служение всенощных. Появился у них свой особый хор, который иногда пел и в храме Архангела Михаила. По возможности все краснокутцы выполняли христианский долг исповеди и причастия святых Таинств.

Среди местного русского и украинского населения жило много немцев – лютеран, в их руках сосредоточилась вся местная торговля. Но жили они между собой мирно, дружно, относясь друг к другу с полной христианской веротерпимостью и уважением. Немцы, где можно, даже участвовали в православно-религиозных событиях. В одну из пасхальных ночей некоторые из них лично участвовали в украшении храма и освещали крестный ход разными огнями.

С появлением в селе железной дороги и открытием в 1905 году крупного рынка, на который свозилась продукция из 48 окрестных населённых пунктов, начало быстро расти число жителей, стали открываться различные учреждения, торговые фирмы, магазины и лавки.

Амбулатория с 1890 по 1905 гг. Угол Армейской и Краснокутской улиц.

В 1910 году село стало центром Краснокутской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. В селе открылись крупные торговые фирмы, с миллионными оборотами, возникло много магазинов и лавок, которые принадлежали торговцам и земледельцам: Думлер, Лаут, Алексеенко, Петровым, Разговоровым.

Двухэтажное здание прогимназии с 1911 года (в советское время педучилище, УЛО качинской школы, детский дом, Коммунистическая д.1)

В селе были 2 православные церкви (Михайловская и Троицкая), частная прогимназия, ремесленное училище, земская и церковно-приходская школы, лютеранские церковь и школа. Действовало 5 банковских учреждений русского и международного банков, телеграфное отделение.

Магазин сельхозмашин Петрова, в дальнейшем кинотеатр «Развлечение», в советское время кинотеатр им. К. Маркса, в настоящее время городской Дом Культуры и кинотеатр, ул. Московская, д. 58

Была в Красном Куте и своя электростанция, хозяевами которой были Чевненко и Алексеенко, а также земская больница, селекционная опытная сельхозстанция. Для развлечения сельчан открылись кинотеатры «Марс», «Развлечение». Работали библиотека, почта и земская станция. Появились кирпичный завод, волостное правление, военный конный участок, паровая и четыре ветряные мельницы, склад, хлебная биржа и лесная пристань.

Развивались в Красном Куте и школы. Среди особо успешных школ волости всегда числилась Краснокутская школа.

Большое событие произошло в 1913 году - крестьянин слободы Покровской О.А. Ухин пожертвовал каменное здание для церковно-приходской школы. В этом здании до последнего времени помещалась богадельня им. А.А. Ухина, покойного отца жертвователя. Краснокутское общество обещало ремонтировать, отапливать и караулить здание, т.е. содержать будущую школу за свой счет. На Волостной улице примерно в это же время уже работала церковно-приходская школа, а рядом с ней здесь строилась каменная двухэтажная земская шестиклассная школа. На Вокзальной улице в самом ее конце, последним зданием была построена четырехклассная школа для детей железнодорожников. Сразу за ней начинался большой красивый лесопарк. В 1914-1915 учебном году Новоузенский наблюдатель в своем отчете напишет: «Предмет Закона Божия поставлен удовлетворительно, наблюдается стремление законоучителей дать детям твердое и осмысленное знание христианской веры и воспитать в них религиозное чувство, христианскую настроенность, восприимчивость и чуткость ко всему доброму». Уроки Закона Божия часто носили характер благоговейной беседы законоучителя с детьми. Можно приводить много примеров проявления милосердия и отзывчивости учителей церковно-приходских школ, но достаточно того примера, что в 1916 году многие из учительниц, в том числе Краснокутские, охотно ухаживали за больными и ранеными воинами в местных лазаретах.

Деревянное одноэтажное здание первой с 1908 года больницы на территории современного больничного комплекса.

Развивалась Россия, развивался и Красный Кут. Однажды в 1916 году, накануне масленицы в земскую школу, якобы по просьбе попечительского совета, привез какой-то семинарист (не то из Самары, не то из Саратова) киноаппарат - передвижку фирмы «КОК» (так было написано крупными буквами на ящиках, в которых он находился) и кинокартину с названием «Воскрешение Иисуса Христа». Этот фильм бесплатно посмотрели учащиеся всех школ Красного Кута, а также многие их родители. С них за просмотр взымалась плата по пять копеек. После просмотра этой картины среди населения Красного Кута появилось много разговоров о жизни и деятельности Иисуса Христа, что в наступивший через две недели великий предпасхальный пост, значительно увеличило посещение церкви прихожанами, среди которых были и ученики. Во всех школах Красного Кута и его волости (за исключением немецких сел) преподавание велось на русском языке. А богослужение в церквях на славянском и русском.

Все большее влияние на жизнь краснокутцев приобретала церковь и духовенство. Какие обязанности выполняли священнослужители, было хорошо известно. Но чем занимались приходские попечительства? Попечительские Советы занимались поддержкой, благоустройством и украшением храмов, церковно-приходских школ и благотворительных учреждений в приходах. Собирали они так же средства на содержание причтов. Попечительский совет в храме Михаила Архангела старался работать на совесть. Отец Василий Полянский всегда сетовал, что было бы хорошо провести электрический свет в церковь, а то уже несколько лет в церкви особо в вечернее и утреннее время темнота. Свечей нет, деревянного (оливкового) масла - тоже, и прислуге церкви приходится заливать в лампады обычный, ставший очень плохим керосин, от которого исходит гарь, и он небезопасен в противопожарном отношении. С помощью приходского попечительства в 1923 (или 1926) году свет в церковь провели. Провод вели от сторожки к церковной ограде, а затем до узкого и высокого окна левого приврата (ризницы) алтаря и к другим местам в церкви, требующим освещения. Всего сделали проводку на 15-16 ламп – одна в ризнице, две - в алтаре над престолом и иконой Христа Спасителя; семь перед иконостасом и на нем: две над царскими вратами (одно красивое двух рожковое бра с абажурами - тюльпанами дал Алексеенко, бывший хозяин кинотеатра «Развлечение», и он же дал нужное количество лампочек); по одной лампочке справа и слева рядом с церковными вратами, над иконами в рост девы Марии и Иисуса Христа. Одну включили в левом клиросе и две - на правом, где в большие праздники располагался хор. Потом от карниза выше царских врат, над которыми находилась небольшая картина с изображением на ней «Тайной вечери». Прошли электрошнуром через вторую половину церкви, до ее середины, до большой люстры «Паникадила», спускавшейся здесь от главного купола церкви. Внизу этой люстры установили одну лампу для освещения середины церкви и создания удобства при чтении священнослужителями под этой люстрой (по большим праздникам) Евангелия. Еще установили на хорах для певчих две лампочки. Ну и одну лампочку над входными дверями, уже из притвора в сам храм, и вторую у входных дверей в церковь.

В притворе свет был очень необходим: отсюда был вход не только в сам храм и на хоры, но и на колокольню. И здесь, в притворе, с левой стороны, на стене, как входишь в церковь, была написана большая картина с изображением того же самого сюжета, что и в Диканьской церкви Полтавской губернии, описанной Н.В. Гоголем в его повести «Ночь перед Рождеством». Изображала она ад: в котле кипит смола, возле него находится черт, к котлу движется большая очередь грешников, а вдали стоит апостол Петр с ключами от рая.

С проведением света вся церковь, а особенно иконостас засияли!

Краснокутский Храм Михаила Архангела славился своим хором. В нем было человек сорок. Все любители хорового пения. Спевки (репетиции) хора проходили, как правило, два раза в неделю. В группах (партиях) дискантов и альтов - ученики старших классов школы и гимназии. В основном - девочки. В группе теноров и басов - служащие железнодорожных учреждений, торговых заведений, учителя, крестьяне и даже один торговец Тютин. Никто, кроме штатного регента, жалованья не получал. Оплата хористов производилась лишь в случаях сопровождения хором богатых свадеб и погребений (во втором случае кто сколько даст). Хор обязательно сопровождал службу заутрени и обедни в воскресенье. Заутреня начиналась в 6 часов утра. Иным школьникам очень не хотелось так рано вставать, но со временем привычка брала свое. В большие религиозные праздники Рождество и Пасху хор сопровождал службу и вечером, а под Пасху и всенощную.

Между обычными заутрени и обедни был примерно часовой перерыв, в который певчие пили чай с сахаром и кренделями. Чай готовил сторож церкви, проживавший с семьей в другой половине сторожки. В те годы им был беженец из Белоруссии по имени Фома, очень занятный человек. Он же был звонарем в церкви, а у хористов заготовителем кренделей, сахара и чая. В чем ему помогали и мальчишки-хористы.

По церковным канонам хористам разрешалось употребление упоминаемого «чаепития», а всем остальным мирянам это запрещалось до окончания обедни. Хор во время богослужения в Михайловской церкви располагался в одном из двух мест: на хорах, специально сделанных для него еще во время строительства церкви над главной входной дверью в нее, и на правом клиросе (здесь в большие праздники).

Ребят, у которых уже начал меняться (ломаться) голос, и петь им становилось нельзя, зачисляли в стихари. Стихари это помощники служителей религиозного культа от сана дьякона и выше, при их служебных делах в алтаре и за его пределами. Стихари также облачались в такое же одеяние из парчи, ризы, как и у дьяконов и священников. Они за пределами алтаря подавали священникам или дьяконам кадило, молитвенники и другие, определенные по ходу службы принадлежности из церковной утвари. Назывались они стихарями потому, что такое название носило их одеяние при богослужении. Из числа стихарей впоследствии некоторых направляли на учебу в духовные семинарии. А большинство их снова возвращалось в хор и уже теперь пели теноровые, баритональные и басовые партии. Мальчикам, только что пришедшим в хор, в первый год пребывания в нем можно было только петь: «Господи помилуй», «Подай Господи», «Тебе Господи» и «Аллилуйя». Кроме этого в их обязанности еще входило оказание помощи хористу-библиотекарю в хранении и ношении нот и пюпитров.

В Краснокутском хоре таким библиотекарем был Аникиенко Петр Никанорович, поющий прекрасным баритоном. Он работал табельщиком в паровозном депо.

Возлагалась на ребят из хора обязанность держать при пении в церкви или спевках возле пюпитра огарок свечи.

Железнодорожное депо с мастерскими.

И еще на них лежала обязанность: в случаях необходимости срочного сбора хора (главным образом на похороны или свадьбы) оповещать хористов на местах их пребывания (на службе или дома), т.е. выполнять роль посыльных. Хор был хороший, с отличными голосами. Исполнял произведения, написанные для церковного богослужения великими композиторами: А. Архангельским, Д. Бортнянским, А. Гречаниновым, М. Глинкой, П.

Чайковским, А. Рубинштейном, М. Мусоргским и др. В хоре пел и старший Аникиенко - Александр Никанорович. Работали братья в конторе начальника паровозного депо. В хоре пели и гимназисты, среди которых была Штрыкова Анна (альт). Эти трое после гражданской войны окончили Саратовскую консерваторию. Петр Никанорович летом 1934 года служил артистом Саратовского оперного театра им. Н.Г. Чернышевского, а его жена А. Штрыкова (бывшая гимназистка) - концертмейстером этого театра. После Великой Отечественной войны Петр Никанорович пел в оперных театрах Самары и Перми. Имел звание Заслуженного артиста PCФСР.

Александр Никанорович летом 1945 года выступал в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Пресса тех лет отмечала, что в опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» народный артист РСФСР А.Н. Аникиенко отлично исполнил роль Григория Грязного.

Между хористами была большая дружба. Иногда после спевок в вечернее время некоторые певцы оставались в сторожке и пели светские, главным образом, народные песни и русские романсы. При этом часто вспоминали своего баса Василия Запорожченко, находившегося в царском хоре. В.Н. Запорожченко возвратился из царского хора в свое родное село в конце 1917 года. И еще некоторое время принимал участие в церковном хоре. Но уже с осевшим у него голосом, чем он был крайне огорчен. Приходил сюда «на огонек» иногда и священник Троицкой церкви. И он с Тютиным пел дуэтом: «Не искушай» М. Глинки, «Дремлют плакучие ивы» (слова Тютчева) и другие лирические произведения. А в весеннее время, после окончания спевок, когда уже на улицах было темным-темно, многие хористы подходили к Еруслану и пели: «Шумел, горел пожар Московский», «Солнце всходит и заходит...», «Ой у лузи, та щей при берези» и особо «Вечерний звон». Население прибережья и Михайловской улицы выходило из своих жилищ и слушало эти импровизированные задушевные концерты.

Хор этот просуществовал почти до 1923 года. Еще с конца 1918 года он начал таять, как лед. Священники почти не занимались хором, так как в 1918 году Православная Церковь была отделена от государства. Часть взрослых хористов, в числе которых были и некоторые девушки, ушли в светские хоры, организуемые при сдаваемых народных клубах. Часть мужчин была мобилизована в Красную Армию, и воевала на ее фронтах. Жизнь в селе бывала разной – порою веселой, праздничной, но чаще трудной и безрадостной. Поэтому и заботилось духовенство и приходские попечительские Советы в устроении быта односельчан, в особенности беженцев и облегчения горькой доли этих несчастных людей.

Торговый дом земледельца Д.Е.Думлера на углу улиц Комсомольской и Московской Бывший волостной Совет (раньше здесь был райком КПСС и

Райисполком, ныне магазин «Меркурий»)

Страшно даже представить каково это - потерять, вследствие величайшей мировой войны, не только родные села, храмы, дома, поля, имущество, но и родных людей. Было от чего растеряться, но только не духовным лицам. Священники не растерялись, не сложили руки, а напротив, очень энергично начали помогать в материальном и нравственном устройстве быта беженцев. Так отец Иоанн Орлов сообщал в своих отчетах, что в селе Красный Кут проживают 50 человек беженцев.

З дание купца без пристройки (в Советское время радиоузел, ныне жилой дом, ул. Краснокутская, д.69)

Причт и прихожане ежедневно оказывали помощь этим несчастным людям: выдавали хлеб, одежду, обувь. Сам отец Иоанн помог троим сыновьям беженцев поступить в местную мужскую гимназию, а одного из беженцев определил в церковные сторожа. 1920 год стал одним из самых тяжелых для жителей Красного Кута. Заготовленные с весны кизяки и с осени солома, оставшаяся на полях возле токов и свезенная в «сенники» на окраины села, уже были сожжены. А морозы крепчали, и занятия в школах пришлось прекратить. Этому способствовали и разные эпидемии, особенно тиф. В это время на слом для отопления госпиталей и больниц первым пошел думлеровский двухэтажный деревянный магазин, в котором когда-то шла бойкая торговля мукой и зерном. Его хватило на неделю. А за ним начали крошить все деревянное: заборы, ворота, сараи, амбары и другие, не занятые под жилье помещения, в том числе и школы. Вскоре бывшая Земская школа, находившаяся рядом с госпиталем для выздоравливающих, оказалась без дверей, без оконных рам и их косяков, без парт, столов, табуреток, стульев, вешалок и классных досок, даже без деревянного настила полов. То же произошло и с церковно-приходской школой. И лишь в несколько лучшем состоянии оставались гимназии, где на нижнем этаже располагался госпиталь, железнодорожная школа и ремесленное училище. Двум из этих учебных заведений перепадало кое-что для отопления из железнодорожного дровяного склада, куда иногда еще поступали дрова для паровозов.

Так шло время, а учебы в школе не было. Следовательно, надвигалась угроза срыва учебного года. И некоторые расторопные ученики шестого и пятого классов земской школы решили все же приспособить себе для учебы место в школе. Первыми начали шестиклассники. Они на нижнем этаже (в самом левом классе, как входишь в школу со двора) стали закладывать оконные проемы кирпичом, взятым из штабеля возле богадельни. Их примеру последовали и пятиклассники, облюбовав для этого внизу школы средний класс.

На втором этаже такого «строительства» произвести было нельзя: лестница, ведущая из коридора на второй этаж, уже была использована на топливо, а полы в классах на втором этаже почти всюду были сорваны в этих же целях. В связи с чем ходить там, на так называемых черных потолках, было небезопасно: можно было провалиться на первый этаж.

В результате такого строительства, закладки проемов окон, образовалось два темных и холодных помещения. Двери в них завесили принесенными кемто из школьников старыми стегаными одеялами. Вместо школьной доски приспособили короб от голландской печи, находившейся в классе. Вместо парт каждый принес из дома по табуретке, а после занятий их надо было уносить домой; так делали ежедневно, иначе их в школе сразу бы не стало. На табуретках писали и на них клали книги, а сидели на кирпичах, принесенных от богадельни.

Здание богадельни, потом электростанция Чевненко (в советское время – редакция с типографией, теперь мастерская по ремонту автомашин) ул.

Московская д.75)

Для освещения «классов» приспособили по три-четыре старых горшочка, принесенных из дома, с каким-либо горючим веществом, с фитилем, сделанным из ваты, взятой из старой теплой одежды.

Всю эту затею учительница Ксения Ефимовна Сушко одобрила, и дней через пять в «классе» было учеников не пять-шесть, которые были инициаторами «стройки», а уже 15-18 человек.

Но все это было крайне неудобно. «Светильники-каганцы» (выражение малороссийское) чадили, светили плохо. На них ребята и грели окоченевшие руки, хотя большинство учебного времени были в варежках, теплых пальто, валенках и даже шапках. Никакого отопления в классе не было, и сквознякветерок через щели между кирпичами, лежавшими в проемах окон, насвистывал свою зимнюю мелодию. Так продолжалось недели три-четыре. Затем некоторые ученики перестали посещать «школу», главным образом, из-за простудных заболеваний. Вскоре заболела и Ксения Ефимовна. И занятия пришлось прекратить. (Это было в середине февраля 1920 года).

Предполагалось учебу начать весной. Но этого также не произошло: не способствовала вся житейская обстановка, да и учительница куда-то уехала из Красного Кута. И ученикам 5-го и 6 классов было объявлено, что занятия начнутся заново в сентябре 1920 года, т.е. занятия-мучения в истекшем учебном году не засчитывались.

В сентябре 1920 г. Ситуация опять повторилась. Отдельные ученики 5 и 6 классов Земской школы решили сами подготовить себе места в ней для учебы. Пятиклассники выбрали для этого класс на втором этаже - самый крайний справа (угловой, небольшой, возле схода с лестницы на второй этаж). Главную роль в этой подготовке взял на себя отец Вани Курянова - Василий Хрисанфович, имеющий специальность плотника. В то время он, как и некоторые другие плотники, по мобилизации работал на разборке разбитых товарных негодных вагонов, находившихся в тупиковых путях станции. Он смог договориться со своими начальниками и ему дали десятка два старых грязных досок и с десяток разных брусьев и обломков шпал для «благородного» дела. Все это ученики – «на себе», на «сооруженных» самими тележках, доставили к школе. И Василий Хрисанфович начал делать лаз (вместо лестницы) на второй этаж. А затем в самом классе сделал на полу настил между двумя рядами «парт» - четырех нешироких столов, подобных тем, которые хозяева делают весной в своих садах. На них вполне можно было писать и класть книжки. А для сиденья все равно надо было каждый день приносить из дома табуретки. Что-то подобное строили с помощью родителей и ученики других классов Земской школы.

Словом, в сентябре несколько десятков учеников начали посещать школу, и в ней появился прежний старый сторож. Ему временное жилье сделали под лестницей, ведущей на второй этаж. Для обогрева поставили печку-буржуйку, «разысканную» на железнодорожной станции в товарных вагонах. В пятом классе кирпичами заложили три окна (из пяти). Два же оставили полузакрытыми кусками жести из крыш вагонов. По воспоминаниям М.А. Белоусова возле одного из этих окон, выходивших к переулку Церковному (ныне ул. Луначарского) росло только одно, еще не сожженное деревце. Все деревья в селе были спилены и пущены на дрова. Это деревце своей верхушечкой доставало до окна второго этажа, и ребята отвлекались от занятий, глядя на него. Учительницей изъявила желание быть Лидия Полуэктовна Полуэктова - бывший преподаватель французского языка гимназии - дочь покойного священника. Жила она недалеко от школы в Церковном переулке. В таких условиях ребята проучились до конца ноября. А затем наступили морозы, в классах стало холодно, дети снова начали болеть, и посещение ими школы резко сократилось.

Здание бывшей Земской школы, 1 этаж с 1869 года (в советское время – средняя школа № 2, теперь школа ДОСААФ-Росто, ул. Советская, 70)

Местные власти стали искать для школьников какое-то другое, более теплое помещение. Наконец, пятому классу была определена сторожка при Троицкой церкви. В ней было две комнаты: одна маленькая с кухней. Ее занимал сторож. И вторая - значительно большего размера для хористов. Но в связи с тем, что в Троицкой церкви, которая обслуживала приход железнодорожников, богослужения уже года два не было, хористы не собирались, то под класс теперь была определена именно эта комната. Вот сюда, в эту сторожку Троицкой церкви пятиклассники также приходили со своими табуретками, нося их ежедневно от дома до места проведения занятий. Так продолжалось и в осеннюю грязь, и в зимнюю стужу. На табуретках ребята писали, а сидели на полу.

Церковь Святой Троицы

Так школьники проучились до зимних каникул. А потом священник Троицкой церкви был переселен из занимаемого им дома, стоявшего на Саратовской улице, в эту, где занимались дети, комнату. Местным властям, для какого-то учреждения понадобился тот дом, в котором священник жил. И учеников переселили в ремесленное училище, где были совершенно другие, для тех лет, можно сказать, хорошие условия, хотя и здесь ребята не имели своего постоянного класса, а занимались в том классе, который не был занят под занятия ремесленниками. И учительница Лидия Полуэктовна теперь преподавала не только русский язык, литературу, географию, но и свой «родной» предмет - французский язык. А алгебру, геометрию и физику преподавали учителя ремесленного училища.

И еще здесь, в этом училище, ребята получили одно важнейшее преимущество. В начале 1921 года на территории этого училища американцами, их организацией АРА, была открыта бесплатная детская столовая. Таких столовых в Красном Куте тогда было три. В школу дети теперь ходили не только с книгами и тетрадями, но и с котелком (или кружкой) и ложкой. Они ежедневно в столовой получали 50 грамм белого (из кукурузной муки) хлеба и ковшик - грамм двести из кукурузной сечки каши, приготовленной на сгущенном молоке. Или же вместо каши столько же грамм какао, приготовленного на таком же молоке, в общем большом котле. При этом служащими столовой запрещалось школьникам выносить пищу из помещения, должны были все съедать сами в столовой. Но кто-то иногда все же ухитрялся это делать - вынести или кусочек хлеба, или в ложке кашу для кого-либо из домашних больных, а больные тогда были почти в каждой семье. АРА – «Американская Администрация Помощи», существовала в 1918-1923 гг., официально провозглашала своей задачей - оказание продовольственной и иной помощи европейским странам, пострадавшим в Первую мировую войну. Советское правительство разрешило ее деятельность на территории голодающего Поволжья в 1921-1923 гг. АРА преследовала также цель – оказание своего экономического и политического влияния на внутреннее положение в европейских государствах, и особо в России, Польше и Чехословакии. Поступил в село Красный Кут из Америки (от АРЫ) семенной фонд пшеницы, но за это, по распоряжению Центра, осенью все наиболее дорогостоящие изделия церковной утвари должны были быть отправлены в Москву. И из Михайловской церкви (по заявлению священника отца Василия) были отправлены: три или четыре настольных креста, обрамленные драгоценными камнями, столько же больших Евангелий в таком же окладе (оправе) и большая позолоченная чаша для причастия. Было ли что направлено по этой директиве из Троицкой церкви неизвестно.

Дом купца Глущенко (часть здания РОВД без последних пристроек), угол улиц Комсомольской и Маяковской.

Да, за эти полвека (1859-1910 гг.) небольшое село Красный Кут сделало значительный скачок в своем развитии: число дворов увеличилось в 4 раза, число жителей более чем в 2 раза.

Бакалейный магазин купца Панченко (в советское время – центральная районная библиотека, ул. Маяковская, д. 61)

А сколько всего построено и создано было краснокутцами за эти годы! После окончания гражданской войны в 1922 году был образован Краснокутский кантон АССР немцев Поволжья, в который вошли 47 сельских советов.

Мельничный комплекс немца Гааса с 1911года (напротив ж.д. станции, ул. Вокзальная Д.157)

В 1923 году в селе начал работу сельскохозяйственный техникум. С дореволюционных времён по наши дни сохранился весьма примечательный объект – здание мельницы 1911 года постройки, работавшей до 2000 года.

Находится оно рядом с железнодорожной станцией.

Особым периодом русской православной церкви стало советское время. Гонения за веру не обошли стороной и наш край. Постепенно были закрыты все храмы, а какие-то совсем разрушены, судьба их весьма печальна. Храм Архангела Михаила был закрыт в 1933 году, а в 1937 году он был взорван и разобран на кирпич для строительства школы № 3 школы (на месте которой сейчас расположен рынок «Мир»). Об этом случае даже писали в издании «Большевик» от 1937 года. Старожилы вспоминают, что разрушали храм не одну неделю – построенный «на века» Дом Божий не поддавался разрушающей силе. Ломали храм долго, ведь кладка была на века. Храм стоял на пересечении нынешних Краснокутской и Луначарской. Уже в наши годы, сравнительно недавно, в одном из окрестных домов во время ремонта было обнаружено несколько старых икон, спрятанных в стенах: возможно, они из разрушенного храма.

Последний священник Краснокутского храма Николай Годинов был расстрелян большевиками в 1931 году, так же как и Ахматский священник

Андрей Батаев, и ещё несколько священников из соседних сел.

Очень хочется надеяться, что когда-нибудь в городе Красный Кут на месте взорванного Михаило-Архангельского храма будет сооружен Поклонный Крест. А может быть, здесь снова появится храм в честь Святого Архистратига Михаила, бывшего святым покровителем Красного Кута долгие-долгие годы!

Ведь в Красном Куте

находится известное на всю Россию Лётное училище Гражданской Авиации, а Святой

Архангел Михаил является также и покровителем русских лётчиков! Пусть же он

снова расправит крылья в небе над Красным Кутом!

Ведь в Красном Куте

находится известное на всю Россию Лётное училище Гражданской Авиации, а Святой

Архангел Михаил является также и покровителем русских лётчиков! Пусть же он

снова расправит крылья в небе над Красным Кутом!

Здание железнодорожного Здание вокзала вокзала на станции Красный Кут без последующих пристроек и перестроек.

|

Два 2-х этажных железнодорожных дома для специалистов. |

Водонапорная башня напротив железнодорожного вокзала. |

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

И ЕГО ПОЧИТАНИЕ НА РУСИ

Над всеми девятью

чинами Небесных Сил поставлен Господом святой Архистратиг Михаил

(имя его в переводе с еврейского «кто как Бог»), то есть - обладающий необыкновенною,

беспримерною духовною силою, верный служитель Божий. Почитание его в Православной

Церкви восходит к самым древним временам. Первый свой подвиг святой Архангел

Михаил совершил на небе. Сатана (Денница), некогда светлейший из всех духов

небесных, возгордился, восстал на Бога, вздумал унизить славу Господню,

совершил первое по всей вселенной богоотступничество и увлек за собою множество

других духов. Тогда святой Архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав

все Ангельские чины и воинства, не увлекшиеся пагубным примером, воззвал:

«Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!» И

стоя на первом месте в сонме духов бесплотных, начал петь торжественную песнь:

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!». Вслед за сим духи злобы были низвержены с

неба. Архангел Михаил - архистратиг (погречески - верховный

военачальник) - предводитель верных Богу ангелов, грозный и непреклонный борец

против всякого зла и беззакония. В Священном Писании он именуется «князем»,

«вождем воинства Господня». Архангел Михаил считается покровителем воинов,

бьющихся за правое дело. 21 ноября (8 ноября по

старому стилю) - Празднование

Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, которое

установлено в начале IV века. 19 сентября (6 сентября по старому стилю) Православная

Церковь отмечает праздник называемый «Воспоминание чуда Архистратига Михаила,

бывшего в Хонах (Колоссах)». По преданию, во Фригии отцу немой девицы явился во

сне Архистратиг Михаил и указал источник, водой из которого исцелится его дочь.

Благодарный отец воздвиг возле источника в честь этого чуда храм. Некоторое

время спустя, язычники, недовольные тем, что храм служит местом особого

почитания христиан, решились уничтожить его. Они соединили две нагорные реки в

одно русло и направили течение на храм. Но по молитвам святого Архипа, жившего

при этом храме, явился святой Архистратиг Михаил и ударом своего жезла открыл

расселину, которая и поглотила спущенную на храм воду, а место это получило

название Хоны (отверстие, расселина).

Над всеми девятью

чинами Небесных Сил поставлен Господом святой Архистратиг Михаил

(имя его в переводе с еврейского «кто как Бог»), то есть - обладающий необыкновенною,

беспримерною духовною силою, верный служитель Божий. Почитание его в Православной

Церкви восходит к самым древним временам. Первый свой подвиг святой Архангел

Михаил совершил на небе. Сатана (Денница), некогда светлейший из всех духов

небесных, возгордился, восстал на Бога, вздумал унизить славу Господню,

совершил первое по всей вселенной богоотступничество и увлек за собою множество

других духов. Тогда святой Архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав

все Ангельские чины и воинства, не увлекшиеся пагубным примером, воззвал:

«Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!» И

стоя на первом месте в сонме духов бесплотных, начал петь торжественную песнь:

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!». Вслед за сим духи злобы были низвержены с

неба. Архангел Михаил - архистратиг (погречески - верховный

военачальник) - предводитель верных Богу ангелов, грозный и непреклонный борец

против всякого зла и беззакония. В Священном Писании он именуется «князем»,

«вождем воинства Господня». Архангел Михаил считается покровителем воинов,

бьющихся за правое дело. 21 ноября (8 ноября по

старому стилю) - Празднование

Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, которое

установлено в начале IV века. 19 сентября (6 сентября по старому стилю) Православная

Церковь отмечает праздник называемый «Воспоминание чуда Архистратига Михаила,

бывшего в Хонах (Колоссах)». По преданию, во Фригии отцу немой девицы явился во

сне Архистратиг Михаил и указал источник, водой из которого исцелится его дочь.

Благодарный отец воздвиг возле источника в честь этого чуда храм. Некоторое

время спустя, язычники, недовольные тем, что храм служит местом особого

почитания христиан, решились уничтожить его. Они соединили две нагорные реки в

одно русло и направили течение на храм. Но по молитвам святого Архипа, жившего

при этом храме, явился святой Архистратиг Михаил и ударом своего жезла открыл

расселину, которая и поглотила спущенную на храм воду, а место это получило

название Хоны (отверстие, расселина).

Россия удостоилась явления Архистратига Михаила в 1608 году - в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре при нашествии поляков на Русь. Тогда Архангел Михаил явился архимандриту Иосифу, бывшему в то время настоятелем Лавры, с сияющим лицом, со скипетром в руках и сказал врагам, несколько месяцев осаждавшим обитель: «Вскоре всесильный Бог воздаст вам отмщение». И неприятель, простояв у стен обители без всякого успеха, вынужден был отступить со стыдом. Предстательства Пресвятой Богородицы за города русские осуществлялись всегда Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Поэтому крепка вера православных христиан в помощь Архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах, в его защиту от видимых и невидимых врагов и злых духов. Не случайно его изображали на многих воинских знаменах на Руси.

Архистратигу посвящено множество монастырей и храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде... Да и не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Сохранившийся до наших дней Архангельский Собор, расположенный на Соборной площади Московского Кремля - один из главнейших храмов города Москвы, усыпальница московского великокняжеского, затем царского дома, также посвящен Архангелу Михаилу. В 1333 году Иван Калита строит на набережной стороне Кремля белокаменный храм на месте древней деревянной церкви по обету, в благодарность за избавление Руси от голода. Новый Архангельский собор был построен в одно лето и освящён митрополитом Феогностом 20 сентября 1333 года. Вероятно, храм изначально был задуман как усыпальница Московских князей. Здесь в 1340 году и состоялось первое погребение самого создателя храма - великого князя Ивана Даниловича. На территории Московского Кремля более пяти столетий находился Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь или Чудов монастырь - один из самых древних московских монастырей, который в старину назывался «Великой Лаврой».

Чудов монастырь был основан 28 ноября 1365 года святителем Алексием, митрополитом Московским, наставником князя Дмитрия Донского. По преданию, он был построен на месте, где ранее находилось посольство Золотой Орды (так называемый "Ханский двор") в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы (Тайболы), жены хана Золотой Орды Джанибека. Молитвами святителя Алексия Тайдула прозрела и в благодарность подарила Алексию двор ханских наместников, располагавшийся в Московском Кремле, на месте которого Алексий и основал монастырь. Монастырь был освящен во имя праздника Чуда св. Архистратига Михаила в Хонах. Каменная церковь во имя Чуда Архистратига Михаила была заложена в сентябре 1365 года. В ноябре 1917 года, во время Октябрьской революции, монастырь был обстрелян снарядами. В 1919 Петр году монастырь был закрыт. В ночь на 17 декабря 1929 года Соборный храм в честь Чуда архистратига Михаила был разрушен. В октябре 1930 года Чудов монастырь был взорван и полностью разрушен. В день сноса архитектор-реставратор Барановский успел лишь вынести из здания раку св. Алексия. Мощи святителя Алексия перенесли в Архангельский собор, а в 1947 году по просьбе патриарха Алексия I просил - в Елоховский собор, где они покоятся и в наши дни. Сейчас на месте Чудова монастыря располагаются некоторые подразделения Администрации Президента РФ. 4 ноября 2009 года в Московском Кремле по инициативе Общественного движения "Россия православная" была открыта и освящена мемориальная доска в память о разрушенном Чудовом монастыре.

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке

две

цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа. Когда перед ним

промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И

увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов.

Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни. Он

сильно опечалился и стал спрашивать Господа: - Не Ты ли говорил мне: если

последую путём Твоим,

две

цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа. Когда перед ним

промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И

увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов.

Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни. Он

сильно опечалился и стал спрашивать Господа: - Не Ты ли говорил мне: если

последую путём Твоим,

Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые

трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?

Господь отвечал:- Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена Я нёс тебя на руках.

История

православия на Краснокутской земле берет свое начало с появления первых

православных поселенцев. О Храме Архистратига Михаила мы уже знаем. Но был и

есть в Красном Куте еще один Храм. Церковь Святой Троицы не может гордиться

многовековой историей, но это нисколько не умаляет её значения для прихожан.

Этому Храму повезло значительно больше, чем Михайловской церкви, разгромленной

до основания.

История

православия на Краснокутской земле берет свое начало с появления первых

православных поселенцев. О Храме Архистратига Михаила мы уже знаем. Но был и

есть в Красном Куте еще один Храм. Церковь Святой Троицы не может гордиться

многовековой историей, но это нисколько не умаляет её значения для прихожан.

Этому Храму повезло значительно больше, чем Михайловской церкви, разгромленной

до основания.

После того, как в 1905 году был воздвигнут каменный храм Архистратига Божия Михаила,

прежнюю деревянную церковь в 1906 году перенесли в центр села на Базарную площадь, обложили кирпичом и заново освятили, на этот раз в честь Пресвятой Троицы. Отделочные работы велись вплоть до Октябрьской революции. Она была недействующей и только 5 мая 1915 года была освящена. Престол в ней был один – во имя Святой Троицы. Вы, наверное, уже догадались, что это нынешний Свято-Троицкий храм.

В эту церковь, в основном, приходили прихожане - железнодорожники, проживающие в тех «краях». Была она маленькой. Нижняя ее часть была каменная, а верхняя деревянная. Внутри церковь была уютной. Ее священником являлся иерей Троицкий (с такой же фамилией, как и название церкви, с очень приятным лиричным тенором). Эту старую деревянную церковь, освященную в честь Святой Троицы, большевики закрыли сразу, в первые послереволюционные годы. В здании церкви с той поры располагались самые разные учреждения — от кинотеатра «Родина» до пивбара.

Существует даже легенда о сохранившейся иконе Пресвятой Троицы. Во время разрушения Михайловской церкви этот древний памятник, как и множество других, был безжалостно растоптан. Так вот эта икона, перекинутая через лужу, служила своеобразным мостком, являясь немым укором всему происходящему. Но одна верующая женщина ночью, боясь людского осуждения, подобрала икону, и долгое время прятала её в своём доме. Перед смертью она завещала своему сыну вернуть её церкви. Сын выполнил завещание матери и передал икону в Саратовскую Епархию, где и определили, что это икона Михайло – Архангельской церкви. Так икона Пресвятой Троицы обрела место во вновь возрожденном храме Святой Троицы нашего города.

В жизни всякого человека необходим храм. Для одних это храм науки и искусства, для верующих это – храм Божий. Но нельзя забывать, что церковь – это не только Храм Божий для прихожан, а еще и исторический памятник, который мы обязаны сохранить следующим за нами поколениям.

В 1990 году после возвращения здания верующим оно было вновь освящено иерейским чином. В настоящее время храм полностью восстановлен и является объектом культурного наследия областного значения. «Когда храм вернули общине, здание было в ужасающем состоянии, сарай ободранный, вотвот рухнет, — рассказывает протоиерей Александр Писларь, нынешний настоятель Свято-Троицкого храма, — все поруганное. Первые настоятели, дай Бог им здоровья, начали все это восстанавливать. Сначала отец Георгий Ганцелевич, потом его сменил отец Владимир Серов, который, наверное, больше всех потрудился. Он, кстати, местный, краснокутский. Бывший офицер, закончил Рижскую академию политработников. Служил в Афганистане, на Байконуре в Казахстане. Очень деятельный человек, к тому же и строитель, в общем, мастер на все руки. И конечно, работали женщины наши, труженицы…»

Есть при храме маленькое, но зато отдельное, помещение для воскресной школы. Сделано оно из бывшей будки киномеханика, пристроенной к церкви.

Будку ломать не стали, а приспособили для школы. С дополнительными помещениями у храма негусто. В день престольного праздника приятно и благодатно прийти в Храм и помолиться. Служба в воскресный праздничный день начинается как обычно в 8 часов утра. И длится до 12 дня.

Существует особая традиция на Троицу: верующие приносят в церковь несколько веточек березы, а после ставят их у себя в доме. Считается, что такой букет защищает дом от злых духов и болезней. Поэтому, собираясь на службу, прихожане берут с собой зеленые ветви.

На Троицу уже много веков существует традиция приглашать к себе домой родственников и друзей, а также устраивать пышные застолья, тем более, что Троица не является постным днем.

вариантов,

вариантов,

История

иконы с то

которые детали

для верующих. Центральным предметом композиции является чаша. Она отображает страдания, муки Иисуса Христа, через которые Он готов пройти во имя искупления человеческих грехов. Красная жидкость, которую зальют в сосуд, знаменует Божью кровь, собранную после распятия Иисуса на кресте. Но и пока чаша не пустует, сейчас в ней лежит голова тельца – главный символ жертвенности. У стола в полном молчании сидят три ангела, держа в руках скипетр, обозначающий власть. Их головы слегка наклонены друг к другу, а контуры фигур напоминают ключевой образ. За каждым из них имеется собственный символ. Бог Отец в пурпурном одеянии по центру благословляет, склоняя над чашей два пальца. Позади Него растет Мамврикийский дуб, который приобретает значение Эдемского древа жизни. По правую сторону от Бога Отца сидит Святой Дух, а за Ним находится христианская церковь, так званый дом Святого Духа. Жестом руки Он благословляет и одновременно в повелительной форме направляет Сына путем страданий. Бог Сын восседает напротив. Его голова смиренно опущена, а взгляд полный готовности направлен на чашу. За спиной Христа возвышается гора – символ искупления, на которую Ему определенно взойти.

Что касается помощи, то икона Отца и Сына, и Святого Духа сильна в наставлении человека на путь праведный и в очищении от греха. Святыня содействует молящимся в трудный период, вселяет надежду, когда необходимо преодолеть сложные жизненные испытания. Образ трех Святых поддерживает во время сильного волнения, переживаний, а также помогает при принятии важных решений.

Троица — это двунадесятый подвижный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Также называется Пятидесятницею от того, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодательства). Праздник называется иначе Троицыным днем, потому что с сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась св. Троица и закончилось дело Ее о спасении людей. Празднование Св. Духу совершается на другой день после Св. Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому называется «Духовым днем». Праздник Святой Троицы так же называют днем рождения Церкви.

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами. Они сами ежегодно праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам. В древности этот праздник совершался торжественно. Существовал обычай крестить в этот день оглашенных, подобно тому, как после проповеди апостольской крестилось три тысячи человек. Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был общераспространенным. Об этом свидетельствует Тертуллиан, умерший около 220-240 года. Утверждая преимущество христианских праздников над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд, и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу». Историки говорят, что хотя праздник и был распространен повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV века, когда на втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году было сформулировано учение о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.

13 апреля 2009 года на въезде в город Красный Кут установлен и освящен Поклонный Крест. Чин его освящения совершил благочинный Южного округа, настоятель Свято-Троицкого храма города Красный Кут священник Александр Писларь в сослужении духовенства Южного благочиния.

Деревянное сооружение высотой 6,5 метров было изготовлено

на пожертвования предпринимателей города. На гранитной плите в основании Креста

помещена надпись «Спаси, Господи, град сей и люди Твоя». На церемонии

присутствовали около 70 человек. Обычай устанавливать поклонные кресты берет

начало в глубокой древности. На Руси поклонные кресты ставили на особых

памятных местах, на перекрестках дорог неподалеку от сел и деревень, дабы,

отправляясь в путь или входя в село, человек вознес благодарственную

Деревянное сооружение высотой 6,5 метров было изготовлено

на пожертвования предпринимателей города. На гранитной плите в основании Креста

помещена надпись «Спаси, Господи, град сей и люди Твоя». На церемонии

присутствовали около 70 человек. Обычай устанавливать поклонные кресты берет

начало в глубокой древности. На Руси поклонные кресты ставили на особых

памятных местах, на перекрестках дорог неподалеку от сел и деревень, дабы,

отправляясь в путь или входя в село, человек вознес благодарственную

молитву Господу и небесным заступникам.

Поклонный крест - это духовный щит от всех врагов видимых и невидимых. В России практика установки поклонных крестов стала вновь распространяться в 90-е годы. В первую очередь их стали ставить на месте разрушенных храмов. Уже в 2000-х годах появилась традиция их установки на въезде в поселения.

28 ноября 2010 года на городском кладбище Красного Кута клирики Троицкого храма совершили молебен перед началом строительства часовни в честь Иверской иконы Божией Матери. Строительства храма с самого

основания, с освящения места и первого кирпича в его фундаменте, в районе

не было лет сто. Так что в каком–то смысле мы свидетели значимого события. На Руси испокон веков храмы строили всем миром, такое же строительство ведется сейчас и в Красном Куте. При поддержке краснокутцев и с Божьей помощью, возможно, вскоре удастся завершить строительство

По замыслу архитекторов в окончательном варианте все здание храмачасовни будет белоснежным, купольная часть – синей, увенчает столь величественное сооружение позолоченный купол с крестом. Предполагается, что высота здания будет порядка 30 метров. За прошедшие 5 лет строительство шло разными темпами, постепенно, кирпичик к кирпичику возводились стены. Сегодня пройдена большая часть пути, возведены стены и купольная часть. Следующий этап - внутренние отделочные работы, установка иконостаса. С благословения епископа Саратовского и Вольского Лонгина храм-часовня назван в честь Иверской иконы Божией Матери. Как и перед каждой чудотворной иконой, перед нею молятся об исцелении недугов душевных и телесных. Но, прежде всего, Богоматерь, явив человечеству свой Иверский образ, через него является Заступницей и Хранительницей своих земных уделов и домов, где почитают эту икону. Так что, если в доме есть этот образ, перед ним можно молиться о сохранении своего жилища от бедствий – пожара, потопа, нападения воров. Строительство часовни стало одним общим делом. В храме-часовне возможным будет проведение Божественных Литургий. И стоя под его куполом и пред иконой Иверской Богородицы, каждый из нас может произнести слова молитвы "О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Прими недостойную молитву нашу и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние…" К сожалению, из-за недостатка средств часовня остается недостроенной до настоящего времени.

словах

словах

другими народами и выражал свою любовь к Той, Которая многократно приходила ему на помощь в трудные моменты... Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией Матери, мы твердо верим, что, как в былые времена, Пресвятая Богоматерь, Которая множество раз являла Свои предстательство и милосердие в бесчисленных Своих иконах, не оставит и впредь град наш, страну нашу Российскую и народ ее Своим Покровом».

Патриарх Алексий

По преданию Святой Горы Афон, образ Божией Матери, известный как Иверская икона, впервые явил свои чудеса в царствование греческого императора Феофила (IX век), во времена лютых иконоборческих гонений. Достоверная же история этого образа восходит к XI веку, когда иноки афонской Иверской обители узрели на морской глади достигавший до неба огненный столп и, пораженные, повторяли лишь одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних монастырей сошлись к морю иноки и по усердной молитве увидели, что стоит этот столп над иконой Богоматери. Но чем ближе подходили братия к водам морским, тем далее уходила от них икона. Тогда собрались они в храм и со слезами молили Господа, чтобы дозволил Он им обрести новую святыню. В то время подвизался в Иверской обители старец Гавриил, жизни строгой, нрава же детски простого. Летом нес он подвиг молчания на вершине неприступной скалы, зимой сходил к братии; облаченный во власяницу, вкушавший лишь овощи с водою, походил он на земного ангела, как и подобает принявшим на себя ангельский чин. Ему то и явилась в сонном видении озаренная дивным небесным светом Владычица и повелела: «Скажи настоятелю с братией, что Я хочу дать им Свою икону, покров Свой и помощь; потом же ступай в море — иди с верою прямо по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благоволение к обители вашей».

Иверская часовня у стен Московского Кремля

![]() Старец передал свой сон настоятелю, и наутро иноки с

кадилами и лампадами отправились к берегу. Под молебное пение братии ступил

Гавриил на воду и, поддерживаемый той верою, которая горами движет, чудесно

прошел по волнам как по суше и принял в свои руки святую икону. С ликованием

встретили ее иноки на берегу, три дня и три ночи творя перед образом

молебствия, а затем внесли в соборную церковь, где и поставили в алтаре.

Старец передал свой сон настоятелю, и наутро иноки с

кадилами и лампадами отправились к берегу. Под молебное пение братии ступил

Гавриил на воду и, поддерживаемый той верою, которая горами движет, чудесно

прошел по волнам как по суше и принял в свои руки святую икону. С ликованием

встретили ее иноки на берегу, три дня и три ночи творя перед образом

молебствия, а затем внесли в соборную церковь, где и поставили в алтаре.

На другой день монах, зажигавший лампады в храме, иконы на этом месте не нашел. Она висела над вратами обители. Образ внесли в храм, однако наутро повторилось то же самое. И вновь было видение старцу Гавриилу, и повелела ему Владычица объявить братии: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама быть Хранительницей вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость вам, и доколе будете видеть икону Мою в своей обители, дотоле благодать Сына Моего к вам не оскудеет». В благодарной радости

![]() Восстановленная Иверская часовня у стен Московского

Кремля

Восстановленная Иверская часовня у стен Московского

Кремля

выстроили иноки во славу Пречистой храм над вратами своей обители и поставили в нем икону. Тут изначальный образ пребывает и поныне. Эта икона именуется «Портаитисса» — то есть «Вратарница», или «Привратница»; по месту же явления в Иверской обители она называется Иверской. Дивный символ, связанный с названием иконы, выражен в акафисте: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным отверзающая!» Множество преданий связано с этой иконой.

Однажды некий разбойник ударил ее мечом, и тогда из лика Богоматери исторглась кровь, доселе видимая на иконе. Разбойник покаялся и окончил свою жизнь среди братии Иверской обители, пребывая в подвиге строгого поста и молитвы. Немало и иных чудес было явлено от Иверской иконы. И сейчас издали, с волн морских, взирают на стены монастырские русские паломники, ибо строго запрещает Устав Святой Горы ступать на ее землю праздным гостям, а нога женщины не касалась ее вот уже почти тысячу лет. Веками отмаливали великие афонские старцы грехи нашего суетного и заблудшего мира. Потому, быть может, Господь еще и терпит нас, грешных и слабых, что доселе пребывает в нашем мире столь великие подвижники, своим молитвенным подвигом спасающие всех православных христиан.

![]() На территории

На территории

Краснокутского летного училища гражданской авиации по инициативе руководства и учащихся близ учебного заведения был заложен символичный камень, именно на этом месте планируется возведение часовни в честь иконы

Божией Матери

«Благодатное небо». Чин

освещения закладки первого камня провел настоятель Свято-Троицкого Храма г. Красный Кут, протоиерей Александр Писларь в сослужении духовенства благочиния. На мероприятии присутствовали представители командования, летный, инженерно-технический состав ККЛУГА, курсанты, прихожане храма. По окончании освящения отец Александр поздравил присутствующих со знаменательным событием и выразил надежду на то, что перед подъемом в небо все желающие смогут обратиться к Матери Божией и попросить ее покрова и заступничества в будущей часовне, а также вознести молитвы о своих близких. Существует много чудотворных образов в храмах России. К ним спешат за помощью православные люди в надежде, что Святые услышат их молитвы и донесут просьбу до Господа. Одна из таких святынь, икона

«Благодатные Небеса», по сей день

![]() славится своей силой и сотворенными

ею чудесами. Эта икона остаётся одной из самых почитаемых в народе.

празднование совершается 19 марта. Икона «Благодатное небо» стала

покровительницей российских воздушно-десантных войск, выполняя тем самым

важную патриотическую миссию. Указом правительства России была

учреждена медаль «Благодатное Небо». Ею награждаются за особые заслуги

по охране неба нашей родины. Известно, что легендарный военный лётчик А. И.

Покрышкин родился в день её празднования, и всю войну берегла его в сражениях

Матерь Божья. Есть на территории еще одной известной кузницы кадров -

Ульяновском высшем авиационном училище, своя часовня в честь

славится своей силой и сотворенными

ею чудесами. Эта икона остаётся одной из самых почитаемых в народе.

празднование совершается 19 марта. Икона «Благодатное небо» стала

покровительницей российских воздушно-десантных войск, выполняя тем самым

важную патриотическую миссию. Указом правительства России была

учреждена медаль «Благодатное Небо». Ею награждаются за особые заслуги

по охране неба нашей родины. Известно, что легендарный военный лётчик А. И.

Покрышкин родился в день её празднования, и всю войну берегла его в сражениях

Матерь Божья. Есть на территории еще одной известной кузницы кадров -

Ульяновском высшем авиационном училище, своя часовня в честь

Изначально существовал

прототип данной иконы, который именовался Жена, облачённая в солнце, и был

создан на основе видения описанного Иоанном Богословом. Тут изображение

отличается интересной символикой и оригинальностью. Богородица стоит на

полумесяце, который смотрит двумя сторонами вверх, а сама окружается лучами

света, которые исходят около нее повсюду. Также на голове Девы Марии и младенца

Христа короны – типичный символ для католической иконописи. Именно в

католичестве этот образ изначально прорабатывался, начиная

с 15 века, спустя пару веков, на Руси появляется икона Богородицы

Благодатное Небо, которая основана на этом исходном, скажем так, материале.

Есть и другая версия, согласно которой данную икону привезли сначала в Смоленск

из Константинополя, а потом и в Москву. Тем, кто привез святой образ, считается

супруга князя Василия Дмитриевича. Так или иначе, на Руси этот образ особенно

почитали, в частности ходили в Архангельский собор Кремля для того чтобы

помолиться перед иконой. В чем помогает икона «Благодатное небо» Если

рассматривать значение иконы Благодатное Небо Божией Матери, то нужно

углубиться в символику, которая во многом обуславливалась контекстом того

времени. Именно тогда, когда образ начал распространяться на территории Руси,

распространялась идея о Москве как преемнице Рима и Византии. Тут образ

Благодатное Небо икона Божией Матери пришелся кстати и стал активно

использоваться для того, чтобы указывать на преемство России в деле святой

христианской веры.

Изначально существовал

прототип данной иконы, который именовался Жена, облачённая в солнце, и был

создан на основе видения описанного Иоанном Богословом. Тут изображение

отличается интересной символикой и оригинальностью. Богородица стоит на

полумесяце, который смотрит двумя сторонами вверх, а сама окружается лучами

света, которые исходят около нее повсюду. Также на голове Девы Марии и младенца

Христа короны – типичный символ для католической иконописи. Именно в

католичестве этот образ изначально прорабатывался, начиная

с 15 века, спустя пару веков, на Руси появляется икона Богородицы

Благодатное Небо, которая основана на этом исходном, скажем так, материале.

Есть и другая версия, согласно которой данную икону привезли сначала в Смоленск

из Константинополя, а потом и в Москву. Тем, кто привез святой образ, считается

супруга князя Василия Дмитриевича. Так или иначе, на Руси этот образ особенно

почитали, в частности ходили в Архангельский собор Кремля для того чтобы

помолиться перед иконой. В чем помогает икона «Благодатное небо» Если

рассматривать значение иконы Благодатное Небо Божией Матери, то нужно

углубиться в символику, которая во многом обуславливалась контекстом того

времени. Именно тогда, когда образ начал распространяться на территории Руси,

распространялась идея о Москве как преемнице Рима и Византии. Тут образ

Благодатное Небо икона Божией Матери пришелся кстати и стал активно

использоваться для того, чтобы указывать на преемство России в деле святой

христианской веры.

Сборник составлен

по материалам М.А. Бирюковой, Н.В. Журихина, М.А. Белоусова, А.

Кисиной, А. Ашмарина, З. Штыренко, газеты «Краснокутские вести» и Интернет-ресурсов.

Фотографии из альбома Ю. Волкова Красный Кут

2019 год.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.