В презентации раскрывается актуальность вопроса формирования пространственно-временных представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрен вопрос диагностики сформированности пространственно-временных представлений у детей дошкольного и младшешкольного возраста. А так же предлагается подборка коррекционный-развивающих игр направленных на формирование пространственно-временных представлений у детей с ОВЗ.

МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка»

ФОРМИРОВАНИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННО ВРЕМЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ.

Пестово

2018 г.

Косинова Лидия

Сергеевна

педагогпсихолог

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Актуальность;

2. Диагностика сформированности уровня

пространственновременных

представлений у обучающихся с ОВЗ;

3. Коррекционно – развивающие игры и

на

пространственно

упражнения,

формирование

временных представлений;

направленные

4. Выводы.

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) –

это дети, имеющие недостатки в физическом и (или)

психическом развитии.

В основе педагогической классификации таких

нарушений лежит характер особых образовательных

потребностей детей с нарушениями в развитии и

степень нарушения.

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна

из важнейших задач государственной политики не только в

области образования, но и в области демографического и

социальноэкономического развития Российской Федерации.

Дети с ОВЗ лишены возможности усваивать новые знания и навыки

наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к

обучению

психологической

поддержке и помощи.

воспитанники

нуждаются

в

Всем известно, что базовыми составляющими развития

являются следующие:

произвольность психической активности,

пространственные и пространственновременные

представления,

базовая аффективная регуляция

В работах А.В. Семенович и других исследователей делается

правомерный вывод о том, что пространственно

временные представления лежат в основе не только

формирования ВПФ, но и эмоциональной жизни

ребенка.

Как показывают исследования Семаго Н.Я., Семаго М.М.

недостаточность сформированности пространственных и

квазипространственных представлений у ребенка напрямую

влияет на уровень его актуального интеллектуального

развития.

Формирование

пространственных

представлений является важной

предпосылкой для социальной

адаптации ребенка и

его

дальнейшего

обучения

в

школе.

Недостаточно

сформированные

ребенка

пространственные

представления и ориентировки в

пространстве напрямую влияют

его

на

интеллектуального развития.

Их

к

концу дошкольного возраста

является одной из причин,

вызывающих затруднения при

овладении детьми школьными

навыками

несформированность

у

уровень

занимались

Исследованием

пространственных

представлений

многие

ученые и специалисты в областях

психологии,

нейропсихологии,

психиатрии и дефектологии, такие

как Г.Экаен, М.С. Лебединский, А.Р.

Лурия, Ж. Пиаже, Ф.Н. Шемякин, А.

В. Семенович, О.В. Бурачевская. Н.

Я. Семаго, М. М. Семаго,, С. Л.

Рубинштейн и др.

Несформированность пространственных

представлений проявляется:

при

измерении,

при обучении математике – в ошибочном

написании цифр, перестановке разрядных

единиц при записи многозначных чисел, в

трудностях усвоения числового ряда и

взаимоотношений чисел в ряду, глазомерных

ошибках

неумении

расположить симметрично записи примеров

в тетради

при обучении рисованию – в неумении

расположить рисунок в пространстве листа,

трудностях

в

рисунке; при выполнении двигательных

упражнений

выбора

-;

направления движения при перестроении под

-.

команду (правая – левая ориентировка, верх

низ, трудностях переключения с одного

направления движения на другое

пропорциями

трудностях

овладения

–

в

письме

при обучении письму – в

зеркальном

букв,

смешении верхних и нижних

элементов букв, в трудностях

построении фразы, подборе

слов при высказывании

строчек,

при обучении чтению – в

сужении объёма различимого

пространства

что

одной из причин

является

замедленного

к

беглому чтению, в ошибках при

различении сходных по форме

букв, трудностях понимания

логикограмматических

конструкций

перехода

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

заключается в возможности оказания психолого

педагогической помощи детям с ОВЗ в формировании

пространственновременных представлений, и как

следствие высших психических функций, актуального

интеллектуального развития и является важной

предпосылкой для социальной адаптации ребенка

и его дальнейшего обучения в школе.

2. ДИАГНОСТИКА

СФОРМИРОВАННОСТИ

УРОВНЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО

ВРЕМЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ

УРОВНЯ ПРОСТРАНСТВЕННО ВРЕМЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Специалист сопровождающий ребенка должен выявить тот уровень, на

котором произошел «сбой» в развитии ребенка, и определить «исходную

точку» и объем работы с базовыми составляющими для их дальнейшего

гармоничного

Это дает возможность реально «опредетить» «зону ближайшего развития» и

«привязать» ее к границе между уже «созревшими и еще созревающими

процессами», в соответствии с представлениями Л.С. Выготского. Это же

позволяет использовать так называемый принцип замещающего развития

для построения адекватной программы работы с ребенком.

формирования

и

развития.

Н.Я.Семаго и Н.Н.Семаго выделили 4 основных уровня овладения

ребенком пространственными представлениями на протяжении всего его

развития (все эти уровни в процессе развития ребенка в определенной

степени пересекаются между собой по времени):

СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

В структуре пространственных представлений можно выделить

четыре основных уровня, каждый из которых, в свою очередь,

состоит из нескольких подуровней.

В основе выделения уровней в структуре пространственных

представлений лежит последовательность овладения ребенком

пространственными представлениями.

Безусловно, все эти уровни (и, соответственно, их подуровни) в

процессе развития ребенка в определенной степени пересекаются

между собой во времени.

Ни в коем случае нельзя рассматривать формирование и

развертывание во времени пространственных представлений вне

развития произвольности психической активности и эмоционально

аффективной сферы.

1–Й У Р О В Е Н Ь.

ОВЛАДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ

СОБСТВЕННОГО ТЕЛА

сформированности

о

ребенка

взаимоотношениях

(Анализ

представлений

пространственных

«частей» собственного тела):

Подуровнями являются:

ощущения, идущие от

проприоцептивных рецепторов (темное

мышечное чувство по Сеченову):

напряжение – расслабление;

ощущения, идущие от внутреннего

«мира» тела (например, голода, сытости);

ощущения от взаимодействия тела с

внешним от него пространством (границ

собственного тела): сырости – сухости,

тактильные ощущения.

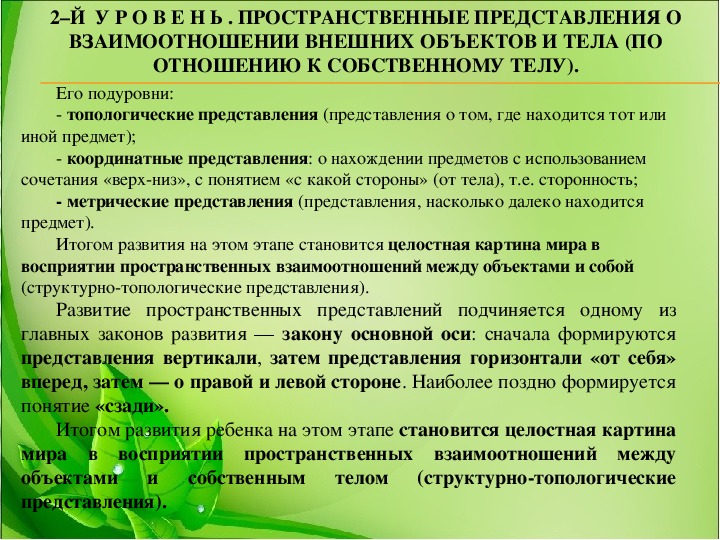

2–Й У Р О В Е Н Ь . ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О

ВЗАИМООТНОШЕНИИ ВНЕШНИХ ОБЪЕКТОВ И ТЕЛА (ПО

ОТНОШЕНИЮ К СОБСТВЕННОМУ ТЕЛУ).

Его подуровни:

топологические представления (представления о том, где находится тот или

иной предмет);

предмет).

координатные представления: о нахождении предметов с использованием

сочетания «верхниз», с понятием «с какой стороны» (от тела), т.е. сторонность;

метрические представления (представления, насколько далеко находится

Итогом развития на этом этапе становится целостная картина мира в

восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собой

(структурнотопологические представления).

Развитие пространственных представлений подчиняется одному из

главных законов развития — закону основной оси: сначала формируются

представления вертикали, затем представления горизонтали «от себя»

вперед, затем — о правой и левой стороне. Наиболее поздно формируется

понятие «сзади».

Итогом развития ребенка на этом этапе становится целостная картина

мира в восприятии пространственных взаимоотношений между

объектами

(структурнотопологические

и

представления).

собственным

телом

3–Й У Р О В Е Н Ь УРОВЕНЬ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.

Данный уровень возникает на определенном

этапе речевого развития, когда у ребенка

вначале

в

экспрессивном

появляется

возможность вербализации представлений 2

го уровня.

в импрессивном,

а позже

плане

Появление

этих

представления

представлений

на

вербальном уровне соотносится с законами

развития движения в онтогенезе

(закон

основной оси). То есть собственно предлоги,

обозначающие

об

относительной расположенности объектов

как по отношению к телу, так и по отношению

друг к другу (в, над, под, за, перед и т.п.)

появляются в речи ребенка, соответственно,

позже, чем этологически более ранние

представления (верх, низ, близко, далеко и

т.п.).

4Й У Р О В Е Н Ь. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

(ПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА) (ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННЫЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ).

.

Этот уровень является наиболее сложным и поздно формирующимся. Он

уходит корнями в пространственные представления «низшего» порядка,

формируется непосредственно как речевая деятельность, являясь в то же

время одной из основных составляющих стиля мышления и собственно

когнитивного развития ребенка.

Понимание

пространственновременных

причинноследственных

отношений и связей тоже является важной составляющей психического развития.

Временной фактор играет значительную роль, определяя стиль мышления и

собственно когнитивное развитие ребенка.

и

отдельных

процесса

Выделение

формирования

пространственных

детей А.В.Семенович, Н.Я.Семаго,

М.М.Семаго имеет не только теоретическое, но и практическое значение: оно

позволяет сделать удобными, технологичными представления о базовых

составляющих для проведения диагностической и коррекционной работы.

представлений

составляющих

у

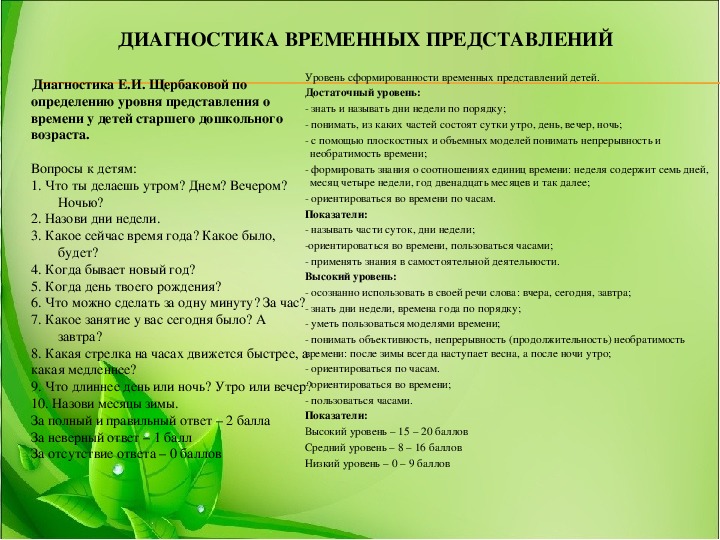

ДИАГНОСТИКА ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Диагностика Е.И. Щербаковой по

определению уровня представления о

времени у детей старшего дошкольного

возраста.

Вопросы к детям:

1. Что ты делаешь утром? Днем? Вечером?

2. Назови дни недели.

3. Какое сейчас время года? Какое было,

Уровень сформированности временных представлений детей.

Достаточный уровень:

знать и называть дни недели по порядку;

понимать, из каких частей состоят сутки утро, день, вечер, ночь;

с помощью плоскостных и объемных моделей понимать непрерывность и

необратимость времени;

формировать знания о соотношениях единиц времени: неделя содержит семь дней,

месяц четыре недели, год двенадцать месяцев и так далее;

ориентироваться во времени по часам.

Показатели:

называть части суток, дни недели;

ориентироваться во времени, пользоваться часами;

применять знания в самостоятельной деятельности.

Высокий уровень:

осознанно использовать в своей речи слова: вчера, сегодня, завтра;

знать дни недели, времена года по порядку;

уметь пользоваться моделями времени;

понимать объективность, непрерывность (продолжительность) необратимость

времени: после зимы всегда наступает весна, а после ночи утро;

ориентироваться по часам.

ориентироваться во времени;

пользоваться часами.

Показатели:

Высокий уровень – 15 – 20 баллов

Средний уровень – 8 – 16 баллов

Низкий уровень – 0 – 9 баллов

Ночью?

будет?

4. Когда бывает новый год?

5. Когда день твоего рождения?

6. Что можно сделать за одну минуту? За час?

7. Какое занятие у вас сегодня было? А

завтра?

8. Какая стрелка на часах движется быстрее, а

какая медленнее?

9. Что длиннее день или ночь? Утро или вечер?

10. Назови месяцы зимы.

За полный и правильный ответ – 2 балла

За неверный ответ – 1 балл

За отсутствие ответа – 0 баллов

ДИАГНОСТИКА ВРЕМЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Диагностическая методика

временных представлений

И.К. Куроптева, Г.Г. Хазиева .

Методика ориентирована на детей

старшего дошкольного возраста и

предполагает выявление уровня

сформированности

них

следующих

о

временах года, частях суток, днях

недели,

/

сегодня /завтра».

представлений:

у

понятиях

«вчера

Ответы ребенка оцениваются по

пятибалльной шкале.

Набранные ребенком за каждый

блок баллы суммируются, что

позволяет определить уровень

сформированности

представлений о времени:

Количество баллов

Уровень 1520 Высокий

1015 Средний

510 Низкий

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО

АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ

Ошибки, допускаемые детьми с ОВЗ в процессе диагностики и обучения, в

следствии нарушения пространственных ориентировок:

Многие пространственные понятия

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети с

ОВЗ осваивают только в процессе

обучения. Яркой отличительной

особенностью детей с ОВЗ является

неспособность овладеть понятиями

слева справа, левый правый. Это

связано с нарушением восприятия

собственной схемы тела.

Примером недостаточности пространственных представлений

могут служить затруднения детей при конструировании,

когда ребенку не удается составить целое из частей,

воспроизвести заданную форму, т.е. нарушается графическая

деятельность.

У большинства детей с ОВЗ страдает восприятие целостного

образа предмета. Они не могут сложить разрезную картинку,

не выполняют конструирование по образцу из палочек и

строительного материала.

предлогов

Особые трудности возникают в

понимании

и

наречий,

отражающих

пространственные отношения

(под, над, около). В связи с

этим дети данной категории

практически не употребляют их

в устной речи.

Нередко

встречается

смешивание предлогов «перед»

«после» «за». Например, на

вопрос «Где

стол?», часто

можно услышать ответ: «Стол

стоит после

вместо

«Стол стоит за шкафом».

шкафа»

Недостаточность

пространственных

ориентировок заметна при

рассматривании

сюжетной

картинки. Самостоятельный

рассказ представляет собой

описание одного фрагмента,

либо перечисление отдельных

деталей. Это

объяснятся

фрагментарностью

восприятия и тем, что дети с

ОВЗ

рассматривают

картинки слева направо и

снизу вверх.

В

появляются

проблемы,

дальнейшем

с

ориентировкой в схеме тетрадного листа. Допускаются ошибки в

пропуске определенного количества клеток или строчек, в

выделении красной строки, в соблюдении равномерного заполнения

листа текстом, в письме по столбикам и т. д.

связанные

Трудности в различении расположения в пространстве отдельных

элементов букв и их конфигурации влекут за собой одну из самых

частых ошибок в написании. Это зеркальное отображение: «З»

вместо «Е», «R» вместо «Я». А также нарушаются высота, ширина

и наклон буквы, что сказывается на качестве и скорости письма.

3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ВРЕМЕННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.

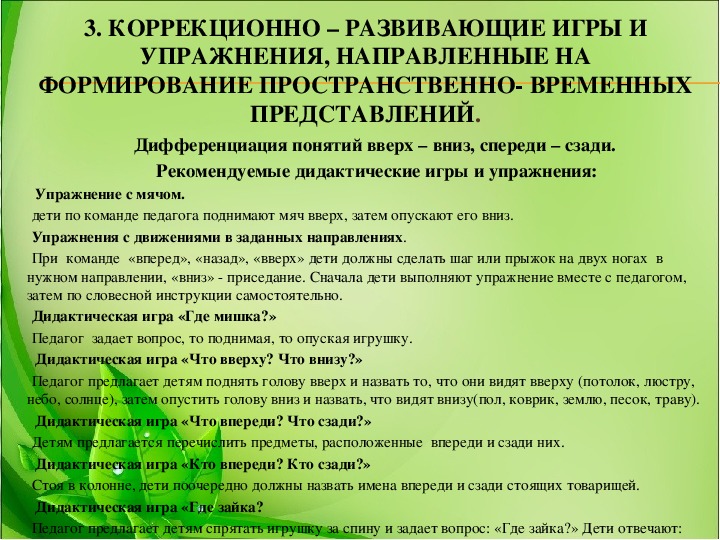

Дифференциация понятий вверх – вниз, спереди – сзади.

Рекомендуемые дидактические игры и упражнения:

Упражнение с мячом.

дети по команде педагога поднимают мяч вверх, затем опускают его вниз.

Упражнения с движениями в заданных направлениях.

При команде «вперед», «назад», «вверх» дети должны сделать шаг или прыжок на двух ногах в

нужном направлении, «вниз» приседание. Сначала дети выполняют упражнение вместе с педагогом,

затем по словесной инструкции самостоятельно.

Дидактическая игра «Где мишка?»

Педагог задает вопрос, то поднимая, то опуская игрушку.

Дидактическая игра «Что вверху? Что внизу?»

Педагог предлагает детям поднять голову вверх и назвать то, что они видят вверху (потолок, люстру,

небо, солнце), затем опустить голову вниз и назвать, что видят внизу(пол, коврик, землю, песок, траву).

Дидактическая игра «Что впереди? Что сзади?»

Детям предлагается перечислить предметы, расположенные впереди и сзади них.

Дидактическая игра «Кто впереди? Кто сзади?»

Стоя в колонне, дети поочередно должны назвать имена впереди и сзади стоящих товарищей.

Дидактическая игра «Где зайка?

Педагог предлагает детям спрятать игрушку за спину и задает вопрос: «Где зайка?» Дети отвечают:

«Сзади». Затем педагог просит вытянуть руки с игрушкой вперед и спрашивает: «Где зайка?» Дети

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

О СОБСТВЕННОМ ТЕЛЕ (1 УРОВЕНЬ).

«С кочки на кочку»

На полу отмечено небольшое

пространство – болото. Там лежат

разноцветные кружочки кочки.

Ребенку предлагают пройти через

болото по этим кочкам и, чтобы не

утонуть, нужно внимательно

слушать взрослого. Играющего

направляют по кружочкам: поставь

правую ногу на зеленый кружочек,

левую на красный, правую руку на

желтый, переставь левую ногу на

синий и т. п.

«Кто быстрее»

На полу расчерчены линии, все дети

стоят на первой линии. Детям

предлагается выполнить действия по

инструкции: подними вверх левое

плечо, прикрой правое ухо левой

ладонью, дотронься правой рукой до

левого колена, согни правую ногу и т.

п. Дети, выполнившие задание

правильно, делают шаг к следующей

линии, а дети, выполнившие задание

неправильно, остаются на месте. И

так, пока все дети не дойдут до конца.

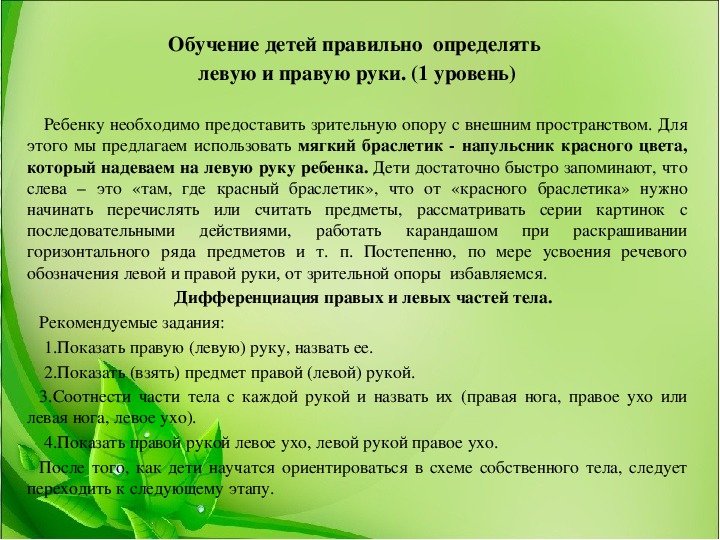

Обучение детей правильно определять

левую и правую руки. (1 уровень)

Ребенку необходимо предоставить зрительную опору с внешним пространством. Для

этого мы предлагаем использовать мягкий браслетик напульсник красного цвета,

который надеваем на левую руку ребенка. Дети достаточно быстро запоминают, что

слева – это «там, где красный браслетик», что от «красного браслетика» нужно

начинать перечислять или считать предметы, рассматривать серии картинок с

последовательными

раскрашивании

горизонтального ряда предметов и т. п. Постепенно, по мере усвоения речевого

обозначения левой и правой руки, от зрительной опоры избавляемся.

Дифференциация правых и левых частей тела.

действиями,

работать

карандашом

при

Рекомендуемые задания:

1.Показать правую (левую) руку, назвать ее.

2.Показать (взять) предмет правой (левой) рукой.

3.Соотнести части тела с каждой рукой и назвать их (правая нога, правое ухо или

левая нога, левое ухо).

4.Показать правой рукой левое ухо, левой рукой правое ухо.

После того, как дети научатся ориентироваться в схеме собственного тела, следует

переходить к следующему этапу.

Упражнения и игры на определение

направлений в пространстве (1 уровень).

1. Вытянуть в сторону правую руку и перечислить все

предметы, расположенные справа. Аналогично

проводится работа в противоположном направлении.

2. Повернуть голову влево, потом вправо.

3. Наклонить голову к правому плечу, т.е. вправо, затем

наклонить голову к левому плечу, т.е. влево.

4. Повернуться налево, сделать шаг в этом

направлении. Вернуться в исходное положение.

Повернуться направо, сделать шаг в этом направлении.

УПРАЖНЕНИЕ «РОБОТ».

Ребенок

изображает

робота, точно и правильно

выполняющего

команды

человека:

«Один шаг

вперед, два шага направо,

прыжок вверх, два шага

налево, вниз (присесть) и

т.д.»

Упражнения и игры

на обучение определению расположения предметов по отношению

к себе (вверху, внизу, впереди, перед, за, сзади, слева, справа) (2

уровень).

Дидактическая игра «Где игрушки?»

Педагог просит ребенка определить местоположение игрушек, находящихся

в противоположных направлениях (впереди – сзади, слева – справа и т.п.)

Сначала используется два предмета, затем их количество увеличивается до

четырех.

Упражнение «Отбей мяч».

Взрослый бросает мяч ребенку и просит его отбить рукой, ногой, головой и

т. д. Благодаря этим и подобным играм осуществляется отработка

расположения объектов во внешнем пространстве по отношению к

собственному телу по вертикальной оси.

ИГРА «ВРАТАРЬ»

Цель: закрепление навыков ориентировки ребенка относительно себя,

развитие быстроты реакции, точности движения.

Оборудование: мяч

Содержание: Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно

предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. Ребенок должен

сделать вратарское движение в заданном направлении.

Ребенок: Вратарем зовусь не зря: Мяч всегда поймаю я.

Воспитатель: Раз, два, три Справа (слева, прямо) мяч, смотри!

Игры на ориентировку в пространстве с помощью сохранных

анализаторов

С целью закрепления понятий о направлениях и расположения

предметов по отношению к себе, можно использовать упражнение

«Паровозики».

Дидактическая

цель:

закреплять

умения

определять

направления и ориентироваться в пространстве.

Стоя в шеренге, согнув руки в локтях, дети имитируют движение

поезда. При этом допускается ходьба на месте или небольшие

приседания. Ребенок должен повернуть, наклонить или поднять

голову в соответствии с текстом стихотворения.

Мой веселый паровоз.

Он вперед меня повез.

Смотрим налево,

Смотрим направо,

А впереди видна переправа.

Сзади озера, поля и леса.

Внизу под ногами

Слышим стук колеса.

И кричат нам сверху птицы,

Что пора остановиться.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ВНЕШНИХ ОБЪЕКТОВ И ТЕЛА.

«Разложи»

Ребенок располагает

геометрические фигуры

относительно сторон своего

тела: круг впереди себя

(перед собой, квадрат

позади себя (за собой,

треугольник слева от себя,

прямоугольник справа от

себя. Затем он рассказывает,

что где находится.

Игры и упражнения на на уточнение и

усвоение пространственных

взаимоотношений. 3 уровень.

1. Назвать имя товарища, стоящего справа и слева в шеренге.

2. Назвать имя товарища, стоящего впереди и сзади в колонне.

3. Сначала показать, а затем самостоятельно назвать правый и

левый, верхний и нижний края коврика (магнитной доски), висящего

на стене.

4 .Определить место предмета по отношению к себе, соотнеся

с рукой (« Окно справа от меня», «Стол слева от меня»).

5. Расположить по инструкции педагога предметы на столе

справа и слева от себя.

6. Определить местоположение трех предметов. Например:

положи перед собой красный кубик, справа от него положи

зеленый, а слева от него желтый кубик.

..

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

(ПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА, ПРОСТРАНСТВЕННО

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4 УРОВЕНЬ.

Здесь возможны задания и

игры следующего типа:

Какое время года наступает

после ...?

Какое время года бывает

перед ...? Перед каким временем

года бывает ...? После какого

времени года наступает ...? Я

задумал время года. Оно перед

(после) .........Какое время года я

задумал? Какое время года

между зимой и летом? Какое

время года между летом и зимой?

Игра «Назови пропущенное

слово»

Цель: активизация словаря детей за

счёт слов названий частей суток.

Ход игры: Дети образуют

полукруг.

Воспитатель катит комунибудь из

детей мяч. Начинает предложение,

пропуская названия частей суток:

Мы завтракаем утром, а обедаем..

(дети называют пропущенное слово)

Утром ты приходишь в детский сад,

а уходишь домой ...

Днём ты обедаешь, а ужинаешь..

СЕМАГО, Н. Я. «МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЬНОГО

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПРАКТ. ПОСОБИЕ/ Н.Я.СЕМАГО.— М.: АЙРИСПРЕСС, 2007.

Предлагаемая программа существует в двух вариантах: развивающем

и коррекционном.

Первый вариант ориентирован на развивающую работу с детьми

среднего и старшего дошкольных возрастов для адекватного и

своевременного формирования предпосылок овладения программным

материалом начальной школы.

Второй вариант ориентирован непосредственно на коррекционно

развивающую работу в рамках начального обучения в

соответствующих типах специального (коррекционного) обучения и

массовых общеобразовательных школах, в том числе в классах 7го

вида. Работа проводится с возможным включением игровых и

соревновательных заданий.

Для детей с выраженными нарушениями речевого развития и для

детей с нарушениями умственного развития данный комплекс

является коррекционноразвивающим, необходимым для подготовки

их к овладению программами соответствующего типа.

Приведенные выше игры и упражнения, не смотря на

кажущуюся простоту, наполнены дидактическим смыслом

и побуждают детей с ОВЗ к более направленным

пространственноориентировочным действиям.

Они помогают решать многие коррекционные задачи,

поставленные перед педагогами в работе по

формированию пространственных представлений.

И если эти представления сформированы у ребенка

недостаточно, это влияет на его уровень

интеллектуального развития.

Б.Г. Ананьев и Е.Ф. Рыбалко в своих трудах отмечают,

что «нет ни одного вида деятельности детей в процессе

обучения, в котором умение ориентироваться в

пространстве не являлось бы важным условием для

усвоения знаний».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бурачевская О. В. Пространственные и пространственновременные представления как базовая

составляющая психического развития ребенка // Школьная педагогика. — 2016. — №1. — С.

2124

2. Семаго Н.Я. Формирование пространственных представлений у детей. Дошкольный и младший

школьный возраст: Методическое пособие и комплект демонстрационных материалов. – М.:

Айриспресс, 2005. (Библиотека психолога образования)

3. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Психологомедикопедагогическое обследование ребенка: Комплект

рабочих материалов. Под общ. ред. М.М. Семаго. М.: Аркти, 2001. 133 с.

4. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. М., 1964.

5. Вовчик Блакитная М.В. Развитие пространственного различения в дошкольном возрасте:

Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. – М., 1961.

6. Галкина О.И. Развитие пространственных представлений у детей в начальной школе. – М.,

1961.

7. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. – СПб.: Издательство ДетствоПресс, 2009.

8. Семаго Н.Я. Современные подходы к формированию пространственных представлений у детей

как основы компенсации трудностей освоения программы начальной школы. // Дефектология,

№1., 2000.

9 Семенович А.В., Умрихин С.О. Пространственные представления при отклоняющемся

развитии. М., 1998.

10. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве.. Подготовка дошкольников с общим недоразвитием

речи к обучению письму посредством развития пространственных представлений. СПб;

«Дествопресс», 2009.

11. Титова О.В. Справаслева. Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП.

М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 2004.