Тюменские природоохранные территории

Тюменская область — единственный регион России,

простирающийся от Ледовитого океана на севере до государственной границы на

юге. Это один из самых богатых природными ресурсами регион. Здесь ведется

добыча нефти и газа, сырья для производства стройматериалов, драгоценных камней

и много другого. Одно из достояний региона – леса. Интенсивное освоение

имеющихся природных богатств приводит к сокращению площади эталонных природных

комплексов, что не может не вызывать озабоченность властей. Для сохранения

видового разнообразия животных и растений в регионе создана сеть

природоохранных территорий, в том числе заказники федерального значения:

Тюменский государственный природный заказник и Белоозёрский заказник. В наши

дни в регионе функционирует около сотни особо охраняемых природных территории,

в том числе регионального ранга (заказники и природные памятники).

Уникальными объектами богат Абатский район

Тюменской области, который часто называют палеонтологической столицей, даже на

гербе муниципалитета изображен мамонт. Все это связано с богатейшим

палеонтологическим наследием, сохранившимся на землях района.

Палеонтологические экспедиции в Абатском районе продолжаются уже более 10 лет.

Здесь были найдены такие редчайшие находки, как кости мамонта, шерстистого

носорога и других ископаемых. На территории Абатского района расположены 3

природоохранные территории областного ранга: заказник «Ерёминский», а также

памятники природы «Коневский бор» и «Гусиный остров».

Среди многочисленных природоохранных территорий

Тюменской области особое место занимает Абалакский природно-исторический

комплекс, включающий не только уникальные природные объекты, но и памятники

старины, ставшие частью культурного наследия России. Абалакский заказник получил

свое название в честь главного исторического архитектурного объекта,

расположенного на его территории - Абалакского мужского монастыря.

Значение особо охраняемых природных территорий

трудно переоценить. Именно благодаря таким уголкам природа региона сохраняется

в её естественном виде.

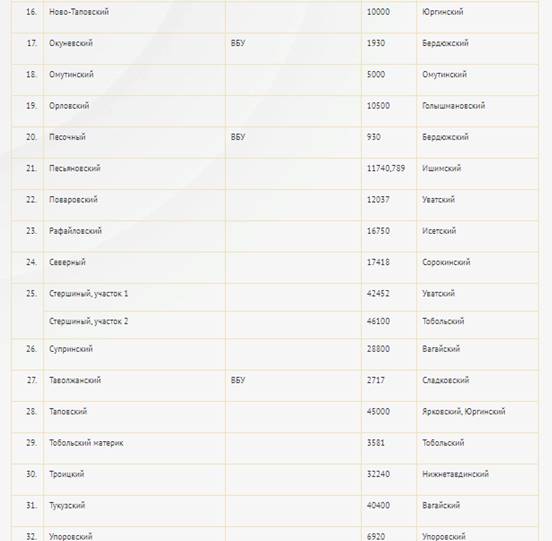

Проблема устойчивого развития природных комплексов, которая активно реализуется в настоящее время во многих регионах, чрезвычайно многопланова. Она имеет экономические, социальные, политические, экологические и ряд других аспектов [7]. Одна из ее составных частей — расширение современной сети особо охраняемых природных территорий. Охраняемые природные территории являются одним из ключевых инструментов сохранения крупных экосистем и поддержания стабильности природных условий в масштабах регионов. В условиях фрагментации ландшафтов из-за строительства линейных сооружений (дорог, линий электропередач трубопроводов и т. п.), расширения сельхозугодий, разработки новых месторождений, взятые под охрану природные территории становятся последним пристанищем для многих видов животных и растений, которым в противном случае грозит полное исчезновение. На особо охраняемых природных территориях природные комплексы сохраняются в целом, со всей сложностью и многообразием их экологической структуры. Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России на 2016 год составила около 12 % от общей площади страны. Система ООПТ в России представлена 250 федеральными территориями (110 заповедников, 47 национальных парков, 65 федеральных заказников, 28 федеральных памятник природы) и более 12000 ООПТ регионального значения различных категорий [14]. В соответствии с законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны[1]. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различают следующие категории ООПТ: − государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; − национальные парки; − природные парки; − государственные природные заказники; − памятники природы; − дендрологические парки и ботанические сады. Сеть ООПТ юга Тюменской области состоит из 2 заказников федерального значения, площадь которых составляет 72,6 тыс. га, 35 заказников регионального значения, общей площадью 790,52 тыс. га (табл. 1), 49 памятников природы регионального значения, которые занимают 25,90 тыс. га и 1 полигона экологического мониторинга площадью 3,7 тыс. га [10, 11]. Также Тоболо-Ишимская лесостепь, включая государственный природный заказник федерального значения «Белозёрский» общей площадью 1217 тыс. га, имеет международный статус водно-болотных угодий. Согласно Конвенции о водно-болотных угодьях, под водно-болотными угодьями (ВБУ) понимают «районы болот, фенов, торфяных угодий или водоёмов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или солёных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров». ВБУ — это источники воды, выполняющие такие важные функции, как накопление, очистка и хранение питьевой воды, пополнение запасов и выход подземных вод, удерживание питательных веществ, фильтрация загрязняющих веществ, стабилизация местных климатических условий и другие. Кроме того, они являются местообитаниями водоплавающих птиц [9, 13]. Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Государственные природные заказники могут быть федерального или регионального значения [1].

Бердюжский Федеральный заказник

«Белозёрский»образован в 1986 г.на базе Белокамышинского н Няшино-Таволжанского

заказников областного подчинения, существовавших с 1968 г [6]. Перед заказником

поставлены следующие задачи: − обеспечения охраны территории, акватории и

среды обитания диких животных и их сохранения, восстановления и

воспроизводства, поддержание популяции реакклиматизированых диких кабанов;

− создание благоприятных условий для местных и перелётных птиц

орнитофауны, охрана мест размножения и линьки; − охрана растительных

формаций, редких и исчезающих видов растений, а также лекарственных видов

растений [3, 6]. Заказник находится и юго-западной части Ишимской равнины

Западно-Сибирской низменности, и междуречье Тобола и Ишима. Рельеф

пологоволнистый с западинами, гривами, озерными котловинами и древними

ложбинами стока. Преобладающие абсолютные высоты — немногим более 100 м.

Заказник представляет собой уникальный озерно-лесостепной комплекс. Основу

ландшафтного облика составляют лугово-степные, луговые, лесные и болотные

комплексы. Преобладающими являются луговые и лугово-степные ландшафты. Склоны

грив заняты луговыми степями. Плоские вершины покрыты солонцово-солончаковыми

лугами. К межгривным понижениям обычно приурочены солончаки и солонцы,

располагающиеся концентрическими кругами вокруг озер [8]. Территория отличается

необычайно пестрым почвенным покровом. На склонах грив развиты

черноземно-луговые почвы. На плоских вершинах — черноземно-луговые

солончаково-солонцовые почвы. В межгривных впадинах — перегнойно- и

торфяно-глеевые почвы. В западинах на вершинах грив и плоских водораздельных

участках — серые лесные почвы и солоди [8]. Гидрографическая сеть представлена

только озерами и болотами, занимающими котловины и западины разных размеров и

конфигураций. Питание озер происходит за счет поверхностного и подземного

притока с водосбора. Минерализация озер разнообразна, но, в основном,

хлоридно-натриевого типа. По степени минерализации преобладают озера

солоноватые и соленые. Грунтовые воды, залегающие на глубине 2–4 м, иногда

ходят на поверхность, заболачивая ее. Заболоченность района значительная.

Тростниковые, осоково-вейниковые болота небольших размеров формируются при

постоянном воздействии грунтовых вод, выходящих на поверхность. Кроме того,

встречаются и засоленные минерализованные болота [8]. Федеральный заказник

«Тюменский»образован в 1958 г. [5]. Перед заказником поставлены следующие

задачи: − сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного

мира в том числе водных биологических ресурсов и поддержание экологического

баланса; − сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного

мира; − проведение научных исследований, осуществление экологического

мониторинга [4, 5]. Заказник находится в юго-западной части Западно-Сибирской

низменности, в междуречье средних течений Тавды и Туры. Рельеф поверхности

представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными высотами 60–100 м,

постепенно понижающуюся в южном направлении. Территория заказника находится на

границе южной тайги и подтаежных лесов и включает Тарманскую водно-озерную

систему, в значительной степени определяющую увлажненность прилегающей

территории. На территории заказника расположены три государственных памятника

природы регионального значения: «Урочище Орлы» — флористический комплекс из

темнохвойных пород пихты, ели, сосны сибирской в сочетании с липой

сердцелистной (реликтом третичного периода); «Липняк Шайтанский» — ассоциации

липы сердцелистной; а также «Озерно-болотный комплекс Ишимбай» — эталон

сплавинных фитоценозов на поздних стадиях заболачивания пресного озера с

редкими видами флоры [12]. Наиболее крупная река заказника — Ахманка,

протяженностью около 40 км. На территории заказника расположена мощная озерная

система, состоящая из соединенных между собой озер: Копанец, Шайтанское,

Большое Тарманское. На юго-востоке к заказнику прилегают: Среднее Тарманское,

Нижнее Тарманское и Летнее. На водораздельных равнинах и высоких речных

террасах преобладают дерново-подзолистые почвы. Низкие плоские террасы покрыты,

преимущественно, торфяно-глеевыми почвами [8]. На водораздельных равнинах

преобладают сосново-березовые и березовые парковые травяные леса. Плоские,

иногда бугристые аллювиальные террасы покрыты сосновыми травяными и

мохово-травяными лесами. Верховье р. Ахманки и низкие террасы заняты болотными

комплексами, представляющими собой плоские, ровные и мелкокочкарниковые с зыбунами

гипново-осоковые болота с торфяными залежами по их окраинам. Широко

распространены луговые ассоциации, вкрапленные в лесные массивы и кое-где

распаханные под сельскохозяйственные культуры [8, 12]. Таким образом, только

5,57 % от площади юга Тюменской области приходится на ООПТ, что является

недостаточным. Согласно указу Президента Российской Федерации от 1 августа 2015

года в 2017 году в Российской Федерации будет проведен год ООПТ [2]. Процесс

выделения ООПТ не завершен. В ближайшие годы на карте юга Тюменской области,

несомненно, появится ряд новых ООПТ, которые позволят сохранить уникальный

природный комплекс ненарушенных человеком территорий.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.