СОДЕРЖАНИЕ

|

Введение |

3 |

|

1 Описание существующих систем отопления |

5 |

|

2 Описание проектируемой системы отопления |

8 |

|

3 Расчетная часть |

7 |

|

3.1 Расчет теплопотерь помещений зданий |

10 |

|

3.2 Расчет отопительных приборов |

13 |

|

3.3 Гидравлический расчет системы отопления |

15 |

|

4 Монтаж системы отопления |

18 |

|

5 Испытание системы отопления |

24 |

|

6 Эксплуатация системы отопления |

26 |

|

7 Охрана труда и техника безопасности |

27 |

|

Список литературы |

|

ВВЕДЕНИЕ

Система отопления жилых зданий и объектов играет огромную роль в становлении жизни человечества. Ведь благодаря системе отопления, человек может с легкостью и комфортом выполнять свои самые разнообразные и важные задачи. Основной целью отопления является – обязательная, бесперебойная подача тепла внутри помещения, создание тепловых условий, благоприятных для жизнедеятельности человека.

Первой отопительной установкой человека, считается костер, разведенный внутри жилища. Уже в Древнем Риме существовала развитая система отопления, где воздух в помещении получал теплоту от полов, которые нагревались дымовыми газами. В средней Европе и Востоке, дома отапливались с помощью интегрированных печей в каждом доме. По ходу эволюции технического прогресса человека, эволюционировали и системы отопления.

В 1777 г. Французским инженером М Боннеманом, была создана первая водная система отопления с естественной циркуляцией, принципы которой используются в отоплении до сих пор. В период с 1855-1957 г. российский промышленник Франц Карлович Сан – Галли изобретает принципиально новое для тех времен обогревательное устройство – радиатор водяного отопления.

Благодаря промышленным революциям по всему миру, 20-ый век становится весьма прогрессивным в развитии отопления, начинают использовать принудительную циркуляцию, осуществляемую с помощью насосов. Это осуществилось с промышленным выпуском электродвигателей. Для полного контроля подачи тепла в жилые дома, повсеместно начали подключать целые городские районы к одной централизованной водяной сети. Началось повсеместное появление центральных отопительных котельных, которые подготавливали воду для отопления жилых и производственных зданий, дополнительно, устанавливая контроль за подачей теплоносителя. Что позволило увеличить контроль сетей, их мобильность и эффективность.

Благодаря техническому прогрессу, существуют разнообразные виды систем отопления, которые подходят под все нужды и архитектурные вкусы потребителя. [1]

Главная тема курсового - «построение проекта системы отопления трехэтажной гостиницы, города Москва, по заданному плану». Дополнительными задачами данной работы, будет;

- ознакомление со всеми существующими системами отопления;

- рассмотрения проектируемой системы

- расчет теплопотери помещений здания

- расчета отопительных приборов, гидравлических расчетов систем отопления

-монтаж и испытания системы, ее эксплуатации, охрана труда и техника безопасности.

1 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Существующие системы отопления получили должное развитие. Основные принципы выбора системы отопления, основываются на; экономических, архитектурно-строительных, долговечных и эффективных системах. Они подразделяются на виды теплоносителя; водяные, паровые, воздушные, огневоздушные и электрические. По виду циркуляцией, бывают системы с естественной и принудительной циркуляцией (насосом). По способу обслуживания потребителя; Центральный тепловой пункт (ЦТП), индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Системы бывают закрытыми и открытыми. С двутрубной и однотрубной разводкой.

Система водяного отопления представляют собой контур замкнутого типа, по которому происходит движение (циркуляция) горячей воды. Нагревающим элементом является котел (теплогенератор), чей размер зависит от способа обслуживания (ЦТП и ИТП). От котла прокладываются все трубы, а в помещении устанавливаются радиаторы, через которые проходит горячий теплоноситель.

Система циркуляции в данной системе может осуществляться естественно и принудительно (с помощью специального насоса). Однотрубная водяная система имеет движение, лишь только по одной трубе, по кругу. Из плюсов данной системы можно выделить меньшую металлоемкость, дешивизну системы. Недостатком будет являться – лишь неравномерный прогрев отопительных приборов. По двутрубной же системе – наоборот подводятся по две трубе в системе – поддающая и обратная.

Главным преимуществом по сравнению с однотрубной системой будет являться равномерное распределение температуры в отопительных приборов, следствие – быстрый нагрев помещений. Среди недостатков существует список причин, например - наибольшая металлоемкость, обслуживание и дороговизна системы. Помимо проблем в видах разводки, системе свойственно сталкиваться с обледенением труб, образованием свищей, коррозией и засорах.

В целом водяной способ отопления занял наибольшую основу использование в системе, благодаря своей практичности, дешивизне и надежности, получила массовость.

Паровое отопление. В данных системах действует следующий принцип нагрева: котел нагревает воду до состояния кипения, полученный пар направляется прямиком в радиаторы, отдавая свое тепло в помещения. Затем он конденсируется и превращаясь в воду, снова направляется в котел. Паровая система отопления не применяется в частных домах. Это обусловлено весьма габаритными размерами котла и опасностью его эксплуатации, сюда можно и отнести огромный расход воды, возможность получить ожог. Поэтому, такое отопление используют на предприятиях, причиной которого, является экономия на паре.

Воздушное отопление чаще всего изготавливают на начальных этапах строительства. Принцип работы заключается в том, что тепловой генератор осуществляет нагрев воздуха, который поднимается по воздуховодам в сами помещения, под потолок. Это делается для вытеснения холодного воздуха в специальные воздуховоды, идущие обратно в генератор. Забор чистого воздуха для подмешивания, забирают снаружи. У системы есть главный плюс в возможности увязки с архитектурно – строительными решениями, что расширяет дизайнерские задачи. Однозначным недостатком является то, что генератор работает на топливе: газе, керосине, дизеле – что существенно дороже других систем

Главными компоненты системы отопления;

Теплогенераторы - преобразователи энергии в тепло. Это котел, который использует газ, электричество или жидкое топливо, чтобы вырабатывать тепло. Дополнительно, юывают и другие виды топлива;

Трубы - переносят теплоноситель с энергией по системе отопления от генератора к отопительным приборам, а затем — уже охлажденный теплоноситель обратно для повторного нагрева.

Радиаторы - это один из видов отопительных приборов, через которые тепловая энергия из теплоносителя попадает в отапливаемое помещение. Кроме радиаторов, эту функцию могут выполнять тепловые панели, конвекторы и другие приборы. Они бывают настенными и напольными, реже — потолочными.

Теплоноситель — это вещество с высокой теплоемкостью, со способностью накапливать тепловую энергию. С его помощью в централизованных системах тепло переносится от теплогенератора к отопительным приборам, например радиаторам.

Запорная арматура — вспомогательные устройства, которые регулируют поток жидкости или газа в системах для сохранения герметичности.

[https://otoplenie-doma.org/vidy-sistem-otopleniya.html]

2 ОПИСАНИЕ

ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

Система отопления создает в здании гостиницы атмосферу теплового

комфорта для гостей и персонала, необходимые гигиенические условия, нормальную

воздушную среду. Кроме того, правильное функционирование системы отопления

способствует сохранению самого здания гостиницы, не дает ему отсыреть, промерзнуть,

деформироваться и преждевременно разрушиться. В отопительный сезон система

отопления должна работать бесперебойно и при минимальном комнатах, душевых

кабинах, санузлах — 25 °С, в вестибюлях и на лестничных клетках — 16 °С.расходе

теплоты обеспечивать нормальную температуру воздуха во всех помещениях.

Температура воздуха в жилых номерах должна быть не ниже 18 °С, в ванных

По строительным нормам и правилам «Отопления и вентиляции», для общественных зданий, предпочтительно использование водяной системы отопления. Данный проект здания представляет собой гостиницу, что и является общественным местом. В регионах Москвы, температура зимой колеблется низких значений, но иногда, данные регионы подвергаются аномальными проявлениями в погоде, особенно зимой. Так, в данных регионах могут происходит резкие перепады температур, характеризующимися обледенением систем водоснабжения и отопления. Поэтому, необходимо понимать всю важность тепловой изоляций систем отопления и оконных проемов, во избежание гуляющих стояков и потери тепла

Принятые данные для системы отопления в трехэтажной гостиницы г.Москва:

-тип системы отопления – водяное

-источник тепла – городская котельная

-разность температуры теплоносителя в системе отопления: 75-90 ℃

-вид разводки – нижняя разводка

-система отопления имеет двутрубную разводку

-дом имеет три этажа, совместно с подвалом

-внутренние стены выполнены из кирпича: несущие стены 380 мм, перегородки – 120 мм.

-отопительные приборы – стальные радиаторы

-имеется подвал, ввод системы отопления, находится в подвале

-здание имеет: 9 спальных комнат, 9 санитарных узлов, тераса, лестничные пролеты и 20 окон, отсутствует чердак

-радиаторы установлены у наружных стен открытым способом, перед оконными проемами на расстоянии до 60 мм от чистого пола и 25 мм, от поверхности стены

-подводки расположены открыто, проложены горизонтально

-у каждого отопительного прибора имеется кран Маевского, для выпуска лишнего воздуха из системы

-стояки системы отопления расположены открыто на расстоянии 15-20 мм от поверхности стены

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Расчет теплопотерь помещения зданий

Еще на стадии проектирования зданий, для оценки тепловых нагрузок в системе водяного отопления, необходимо произвести расчет на суммарные теплопотери, внутри всего здания или помещения. Это необходимо для того, чтобы выявить сколько всевозможных потерь тепла происходит внутри здания и по возможности, предотвращать это, путем добавления прогретого теплоносителя в систему, для создания оптимальных климатических условий внутри зданий.

После расчета теплопотерь, по правилам, производят расчет отопительных приборов и гидравлический расчет системы отопления. За основу производных формул, берут уже высчитанные цифры из системы «Строительных норм и правил».

Ориентировочные значения теплопотерь внутри помещения, Вт

Q = a·V·q·(tB-tH) , (1)

где q – удельная тепловая характеристика;

tВ – температура воздуха внутри помещения;

tH – температура снаружи помещения;

V – объем здания;

а – коэффициент учета района строительства здания.

Расчет формулы для нахождения коэффициента учета района воздуха внутри помещения, а

а = 0,54 + 22 / (tВ-tH), (2)

tВ = 20 С (по СНИП-у, температура общественных зданий должна иметь разницу в пределах 18-24)

tH = -26 С (средне выявленная температура в пятидневный обогреваемый период снаружи помещения).

а = 0,54 + 22 / (20-(-26)) = 0,49

Формула объема здания V, м2

V = a · в · h (3)

где а – длинна здания, а = 21 м;

в – ширина здания, в = 13,5 м;

h – высота потолка, h = 3 м;

V = 21 · 13, 5 · 3 = 850, 5

Удельная тепловая характеристика для зданий, q;

q = 1,16 · (1 + 2d) Адш + S , (4)

V

где d – доля остекления (обычно равная 0,2/0,3)

S – площадь здания в плане, м2

А – площадь наружных стен здания, м2

Площадь наружных стен А, м2;

Ад = a · h · 2 – для подсчета длины; (5)

Аш = в · h · 2 – для подсчета ширины; (6)

где a – длина, а = 21 м;

в – ширина, в = 13,5 м;

h – высота, h = 5 м;

Расчет площади стен, для длины здания;

Ад = 21 • 3 • 2 = 126;

Аш = 13,5 • 3 • 2 = 81;

Сумма выражений площади здания Ао, м2;

Ао = Ад + Аш = 126 + 81 = 207 (7)

Площадь здания S, м;

S = a · в (8)

S = 21 • 13,5 = 283,5

Коэффициент удельной теплоты;

q = 1,16 · (1 + 2 ∙ 0,25) ∙ 207 + 283,5 = 0,75

850,5

Расчет теплопотерь Q, Вт;

Q = 0,49 • 850,5 • 0,75 • (20 – ( - 26) = 14377 Вт;

Примем количество теплопотерь в 14377 Вт.

Для зданий различного назначения удельная тепловая характеристика рассчитывается по точной зависимости, предложенной Н.С Ермолаевым.

Коэффициент удельной теплоты по формуле Ермолаева, q;

q = 1,08 • P • [kн.с + d • (kok - kн.с)] +1 + (0,9 • kпт + 0,6 • kпл); (9)

S h

где Р – периметр здания, м2

kн.с – коэффициент передачи тепла наружных стен, kн.с = 0,26;

kok – коэффициент теплопередачи окон, kok = 1,38;

kпт - коэффициент теплопередачи покрытий чердака, kпт = 0,2;

kпл - коэффициент теплопередачи перекрытий над подвалом, kпл = 0,25;

Периметр здания – сумма, всех представленных нам сторон, q;

P = a + в; (10)

P = 21 + 13,5 = 34,5

Продолжение расчета удельной теплоты

q = 1,08 • 34,5 • [0,26 + 0,25 • (1,38 - 0,26)] + 1 + (0,9 • 0,2 + 0,6 • 0,25) =

283,5 3

= 0,73

3.2 Расчет отопительных приборов

Нагревательные приборы, следует размещать под окнами если это возможно, их размещают у стен при недостаточной теплопередачи. Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух, соответственно, опускается вниз. Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы. При этом, в качестве отопительных приборов чаще всего используют чугунные радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных между собой, и стальные панельные радиаторы, изготовляемые путем штамповки стенок из листовой стали с последующим соединением их сваркой.

Расстояние от задней стенки батареи до стены – 3-5 см. Наличие зазора обеспечивает конвекцию и распространение тепла. Между подоконником и батареей должно быть не менее 10 см, иначе возможны потери тепловой мощности. Оптимальное расстояние до пола – 8-12 см. Если установить радиатор выше, под ним возникнут холодные зоны.

Средняя температуру воздуха. °С

tср = tпод+ tобр (11)

2

где tпод – 95 С° температура подающей магистрали

tобр – 70 С° температура обратной магистрали

Обычно, температуру подающей и обратной магистрали принимают в установленном СНИПе порядком;

tср = 95+ 70 = 82,5 °С

2

Разница средней температуры теплоносителя в процессе и воздухообмена в помещении;

Т = tср – tв (12)

Т = 82,5 – 22 = 60,5 °С

Поверхность нагрева нагревательного прибора;

F = Q ; (13)

R • (tср – tв)

где R – коэффициент теплопередачи 9,76 ВТ/м2

F = 14377 = 23,6

9,76 • (82,5 – 20)

Определим число секции n;

n = F (14)

f

где f – поверхность нагрева одной секции; f = 0,254 м2

n = 23,6 = 93 секции

0,254

3.3 Гидравлический расчет системы отопления

Экономичность теплового комфорта в доме обеспечивают расчет гидравлики, качественный монтаж и правильная эксплуатация. Для эффективного теплоснабжения необходимо сохранить первоначальные параметры системы при любых нагрузках независимо от времени года. Циркуляционный насос в ЦТП, предназначенный для перемещения теплоносителя по системе имеет производительность соответствующую тепломощности системы и разности температур горячей охлажденной воды.

Производительность насоса определяется по формуле, м3/сек

Vtн = Qпом = (15) Ст • (tг – tо)

где Ст – удельная массовая теплоемкость воды, Ст = 4,18Дж / (кг • град);

tг – расчетная температура горячей воды, tг = 95°С;

tо – расчетная температура охлажденной воды, tо = 70°С;

p – плотность охлажденной воды при температуре 70°С, p = 977,81 кг / м3

Vtн = 12,55 = 0,00012 м3 / сек = 0,442 м3 / ч

4,18 • (95 – 75) • 977,81

Диаметр d участка трубопровода водяной системы отопления определяется по формуле, м

d = 1,13 • √ mt , (16)

Vm

где mt – массовый расход воды на участке;

Vm – массовая скорость, кг (сек м2), принимаемая по следующим данным в зависимости от внутреннего диаметра трубы

Массовый расход воды на участке, равный теплоотдаче всех нагревательных приборов, расположенных на заданном участке по ходу движения теплоносителя, поделенной на произведение удельной массовой теплоемкости воды и разности температур горячей и обратной воды в системе, кг /сек

mt = Qпом , , (17)

Ст • (tг – tо)

mt = 12,55 = 0,12 кг /сек

4,18 • (95 – 70)

Подбирается d = 0,02 м

Согласно данным строительного чертежа, длина трубопровода составляет, м

∑ L = a • 2 + b • 2, (18)

∑ L = 21• 2 + 13,5 • 2 = 69 м

Найти скорость движения воды, м /с

V = Vtн = (19)

π • d2 • 3600

V = 4 • 0,442 = 0,39 м /с

3,14 • 0,022 • 3600

Находится число Рейнольдса

Re = V • d (20)

v

где v – вязкость воды при температуре 50°С, v = 0,000000658 Па

Re = 0,42 • 0,02 = 12158

0,000000658

Коэффициент гидравлического трения, λ

λ = 0,11• (∆э + 68) • 0,25 = (21)

d Re

где ∆э – коэффициент трения для труб, ∆э = 0, 000005 м

λ = 0,11• (0,000005 + 68 ) • 0,25 = 0,003

0,2 12158

h = λ • L • V2 (22)

D 2g

h = 0,003 • 58,4 • 0,392 = 0,7 м

0,02 • 2 • 9,81

Потери напора на поворотах, м

h = ζ • V2 (23)

2g

где V – средняя скорость потока в трубе, принимается V = 0,4 м /с

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления, ζ = 1

h = 1 • 0,42 = 0,008

2 • 9,81

Число поворотов 4, тогда 0,008 • 4 = 0,032 м

Потери на местные сопротивления принимаются как 0,3 от потерь по длине

hм = 0,3 • h (24)

hм = 0,3 • 0,7 = 0,21

Общие потери напора составляет hм, м

h∑ = h +hм (25)

h∑ = 0,7 + 0,21 = 0,91< 1 м

4 МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Все работы по монтажу тепловых сетей и систем отопления должны проводиться в строгом соответствии с проектом и соблюдением технических требований, предусмотренных действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

Эффективность работы монтажников теплосетей и систем отопления зависит от требуемой строительной готовности участков до начала монтажа.

К подготовительным работам монтажа тепловых сетей относится ряд обязательных этапов:

- получение разрешения на производство земляных работ (для подземной прокладки) в соответствующей инстанции, а также уведомления от эксплуатационных служб, регламентирующих порядок разработки грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций;

- перенос с проекта осей будущих теплотрасс (разбивка теплотрасс на местности) путем установки на местности вешек через 10 м, а также на углах поворотов трассы, в местах расположения камер и П-образных компенсаторов;

- разработка траншеи по заданному профилю согласно проекту с соблюдением установленных норм недобора с последующей ручной зачисткой и устройством креплений траншеи;

- устройство водостока, оснований под камеры и опоры, монтаж нижней части каналов, камер, опор.

Подготовительная стадия монтажа тепловых - доставка вдоль готового к монтажу участка трассы труб и всех сопутствующих изделий и материалов.

Транспортировку труб разрешается производить специальными видами автомашин. Сбрасывание труб и трубных узлов при разгрузке не допускается. Перемещение труб волоком запрещается. Погрузку и разгрузку трубных узлов следует производить с применением траверз, канатов и специальных мягких полотенец. Перед подъемом трубы размечают места строповки. После того, как труба застропована, ее приподнимают на высоту 20 - 30 см, чтобы проверить надежность строповки и определить равновесие груза. Убедившись в надежности строповки, трубу плавно, без рывков, поднимают на требуемую высоту и перемещают к месту укладки.

Трубы укладывают на опоры так, чтобы будущий стык не попадал на подушку опоры и при сварке, не было необходимости в его дополнительных перемещениях.

К подготовительным работам по монтажу систем отопления относятся:

- разноска отопительных приборов и узлов трубопроводов к местам их установки;

- отделка участков стен в местах установки отопительных приборов;

- разметка мест установки кронштейнов и их установка;

- пробивка (в случае необходимости) отверстий для прокладки труб.

Готовность объекта к монтажу систем отопления подтверждается исполнителем и заказчиком двусторонним актом.

Централизованную заготовку деталей и монтажных узлов систем теплоснабжения и отопления производят в ЦЗМ по замерным эскизам, составленным на основе монтажного проекта или по эскизам на основе обмеров натурных элементов объекта (натурных обмеров).

Натурные обмеры проводятся тогда, когда выполнены следующие работы: возведены стены с оконными проемами, междуэтажные перекрытия и перегородки; сделаны отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках в местах прохода трубопроводов; заложены фундаменты под оборудование; во всех помещениях трудно смываемой краской нанесены отметки чистых полов. В процессе обмеров учитывают места расположения трубопроводов и оборудования других санитарно-технических систем. К типизированным узлам системы отопления относятся присоединения стояков к разводящим горячим и обратным сборным магистралям на чердаке и в подвале.

В обработанном виде, с указанием заготовительных длин каждой детали, замерные эскизы поступают на производство к слесарям-заготовщикам. Типизированные узлы обвязки отопительных приборов, резко повышают производительность труда слесарей, как при изготовлении, так и при монтаже санитарно-технических устройств.

В целях сокращения сроков строительства в ЦЗМ блоки оборудования изготавливают в комплекте с обвязкой арматуры.

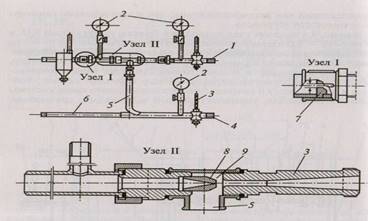

1 - патрубок горячей воды; 2 - манометр; 3 - комфузор; 4, 5, 6 - патрубок остывшей воды; 7 - калибровочная шайба; 8 - сопло; 9 - камера разрежения манометрами, диафрагмой, смонтированными на опорных стойках.

Рисунок 1-Элеваторный узел ввода

Монтаж систем центрального отопления и технологических трубопроводов. Монтаж систем центрального водяного и парового отопления начинают с магистральных трубопроводов, производя такие операции, как:

разбивка трассы трубопроводов и![]() разметка

мест установки опор и подвесок; установка кронштейнов и других несущих

устройств; прокладка трубопроводов на опорах; установка арматуры и

компенсаторов; соединение уложенных участков трубопроводов между собой и с

арматурой.

разметка

мест установки опор и подвесок; установка кронштейнов и других несущих

устройств; прокладка трубопроводов на опорах; установка арматуры и

компенсаторов; соединение уложенных участков трубопроводов между собой и с

арматурой.

Монтаж трубопроводов выполняют строго по проекту. А соединение трубопроводов (фланцевые, резьбовые, продольные сварные швы) должны располагаться так, чтобы быть доступными для осмотра при выполнении гидравлических испытании. Не допускается располагать стыки труб на опорах. Места прохода через глухие стены (брандмауэры) должны быть, оборудованы гильзами с заделкой, обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя.

Расстояние между смежными трубопроводами должно быть достаточным для размещения арматуры, фланцевых соединений и тепловой изоляции. Магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном. Направление уклона и его величина указываются в проекте. Трубопроводы обычно прокладывают с уклоном в сторону возможного полного опорожнения их от воды. Уклоны магистральных трубопроводов воды, пара и конденсата принимают не менее 0,002. В высших точках трубопроводов при «переломах» необходимо устанавливать воздушные краны или воздухосборники, а в низших точках - приспособления (краны, пробки) для спуска оставшейся воды при ремонте и промывках систем.

Изменения температуры теплоносителей вызывает деформационные усилия в трубах. Для предотвращения разрыва сварных и прочих соединений на магистралях трубопроводов устанавливают специальные компенсаторы, которые перед окончательным присоединением к трубопроводу, растяниваются на величину, указанную в проекте.

Компенсаторы монтируют на трубопроводах вместе с распорным приспособлением, которое снимают лишь после окончательного закрепления трубопроводов на неподвижных опорах.

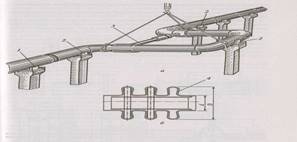

На рис. 2. а - показан монтаж П-образного компенсатора с растяжкой на колонках. Эти компенсаторы, как правило, устанавливаются в горизонтальном положении. Для обеспечения нормальной работы П-образный компенсатор устанавливают не менее чем на трех подвижных опорах. Две опоры располагаются на прямых участках трубопровода, присоединяемых к компенсатору, третью опору ставят под спинку компенсатора.

а - П-образного, предварительно растянутого; б - линзового; 1 - опора неподвижная; 2 - то же, подвижная; 3 - винтовая растяжка; 4- линзовый компенсатор

Рисунок 2 - Монтаж компенсаторов

Установку отопительных приборов ведут согласно рабочим чертежам проекта. Отопительные приборы располагают у наружных стен под окнами и крепят их с помощью специальных кронштейнов. Перед монтажем отопительных приборов выполняют операции разметки и установки кронштейнов. Разметку мест установки кронштейнов ведут с необходимым расчетом, чтобы расстояние от верха прибора до низа подоконной доски составиляло не менее 50 мм, а от низа до чистого пола 40 мм. Прибор должен отстоять от поверхности штукатурки ниши (или стены) не менее чем на 25 мм; а трубы - не менее 15 мм. Разметку мест установки кронштейнов ведут с применением шаблонов. Отверстие в стенах под кронштейны сверлят дрелью или пробивают с помощью шлямбура и кувалды.

Монтаж строительных стояков начинают после установки отопительных приборов. Крепления отопительных стояков в жилых и общественных зданиях размещают на половине высоты этажа. Крепят стояки специальными разъемными хомутами.

Расстояние между осями смежных стояков в двухтрубных системах отопления диаметром до 32 мм должно составлять 80 мм с до 32 мм должно составлять 80мм с допускаемым отклонением в сторону увеличения до 5мм, причем подающий стояк располагают справа.

Монтаж двухтрубных систем отопления выполняют в следующей последовательности. Сначала разносят радиаторы и трубные узлы к месту их установки, навешивают радиаторы на кронштейны и насухо ввертывают сгоны в радиаторные пробки. Затем монтируют отопительные стояки с подводками к радиаторам и присоединяют к радиаторным сгонам. Далее, устанавливают междуэтажные вставки в стаканчики стояков нижележащего этажа и обваривают, законтривают сгоны всех резьбовых соединений на этаже, присоединяют стояки к подающей и обратной магистралям. Резьбовые соединения перед сборкой необходимо очистить от металлической стружки и грязи.

Монтаж однотрубных

систем отопления. После

навешивания радиаторов на кронштейны и выверки по отвесу приборов и стояков

соединяют радиаторные узлы первого этажа с узлами второго этажа с помощью

междуэтажных вставок. С подающей подводкой междуэтажную вставку соединяют

на сварке со стаканчиком, а с обратной подводкой - на резьбе. Затем соединяют

радиаторные узлы вышележащих этажей.![]()

Временно оставляемые открытыми концы смонтированных труб закрывают инвентарными пробками (запрещается применять тряпки или паклю).

Соединение отопительных элементов следует производить в соответствии с рабочим проектом, как правило, до устройства чистых полов. Соединительная скоба должна быть, заведена прямыми участками в стаканчики не менее чем на 5 мм и не более чем на 20 мм.

Гидравлическое испытание должно производиться давлением 1,5 МПа. Падение давления допускается не более 0,01 МПа. Продолжительность испытания определяется временем, необходимым для осмотра всех открытых соединений.

{https://teplo-ltd.ru/otoplenie/montazh-sistem-centralnogo-otopleniya.html}

5 ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Перед вводом системы отопления в эксплуатацию, необходимо полностью удостовериться в работоспособности отопительных приборов и труб. Для этого проводят специальные испытания для системы отопления.

Испытания системы отопления начинают производить на этапе окончания всех монтажных работ, обязательно должны быть промыты все санитарно-технические системы и узлы трубопроводов.

До начала испытаний проверяют соответствие испытуемой системы отопления проекту, производят внешний осмотр трубопроводов, соединений, оборудования, приборов и арматуры. Испытанием подвергаются сети и отдельные промежутки системы отопления, необходимо отключить котлы и теплогенераторы, расширительные сосуды. По результатам испытаний, оформляют специальные акты.

Системы отопления и теплоснабжения испытывают гидростатическим, манометрическим и тепловым методом.

Гидростатическое испытание системы производят после того, как на местах санитарно-технических приборов стоят заглушки, далее, путем заполнения всех элементов системы чистой водой при полном удалении воздуха, постепенно повышают давление до пробного выдерживая систему в таком положении до конца испытания. Температура воды, заполненной в систему отопления для испытаний не должна быть менее 5°С, гидравлическое давление, должно превышать рабочее давление на 0,1 МПа и составляющем не менее 0,3МПа (по манометру) в самой низкой точке системы.

Испытание производят при положительных температурах внутри помещении здания. При наполнении системы для гидравлического испытания из нее надлежит полностью удалить воздух. Система признается выдержавшей испытание, если в течении 5 минут нахождения ее под установленным давлением снижение давления по манометру не будет превышать 0,02МПа.

В результате наполнения системы водой, могут происходить утечки воды из системы, затопления помещения или обледенения, при нарушении правил испытании системы. Дополнительно, вода возникшая в местах утечек, через не плотности портит стены, узлы, приборы

Пневматическое испытание системы. В случаях невозможности соблюдение основных условий для проведения гидравлического испытания отопительной системы, проводят пневматическое. Пневматическое испытание чаще всего используют в зимний период, когда температура окружающей среды ниже +5°С или в городах со сложной климатической обстановкой.

Проведение испытания начинается с создания давления 100 кПа в магистралях отопления. При этом в течение 10 минут уровень его понижения не должен превышать 10 кПа. Для проверки снижения давления, следует использовать манометры с классом точности 2,5 и ценой деления не более 5 кПа. Все характеристики оборудования присутствуют в акте пневматического испытания системы отопления.

Основной проблемой при проведении испытания системы воздушным способом является поиск мест потери герметичности. Если во время процедуры замечено резкое снижение давления – рекомендуется выполнение зональной проверки участков. Только так можно определить место возможной протечки. Поэтому предпочтение получает гидравлический метод, как более удобный метод проверки.

По окончании составляет акт пневматического испытания отопительной системы, внося результаты.

Тепловое испытание системы. Тепловое испытание системы отопления проводится с целью определения равномерности нагрева отопительного оборудования. Испытание системы отопления длиться не более 7 часов. Проводится проверка равномерности прогрева отопительного оборудования (батарей, радиаторов, труб) и в случае необходимости проводится регулировка. Для проведения теплового испытания необходимо, чтобы температуре жидкости в подающем трубопроводе была не ниже 60 °С.

[https://strojdvor.ru/otoplenie/metodiki-provedeniya-ispytanij-sistem-otopleniya-gidravlicheskogo-teplovogo-pnevmaticheskogo]

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Эксплуатация систем отопления включает в себя: наполнение и пуск систем после монтажа и ремонта; гидравлические испытания систем, капитальный и текущий ремонты систем; регулирование систем; выявление причин непрогрева нагревательных приборов и ликвидацию непрогрева; текущее наблюдение и уход за системами.

Правильное наполнение системы и ее дальнейшая эксплуатация в соответствии со всеми правилами является одним из основных условий ее нормальной работы.

После окончания монтажа или капитального ремонта отопительную систему необходимо осмотреть и убедиться, что сварка трубопроводов и сборка всех резьбовых и фланцевых соединений полностью закончены. После этого должен быть составлен акт на передачу системы в эксплуатацию. При осмотре системы необходимо открыть всю установленную на трубопроводах запорную арматуру: задвижки, клапаны, пробковые краны и краны двойной регулировки. Необходимо проверить надежность крепления всех горизонтальных участков трубопроводов, так как при наполнении водой вес их значительно увеличивается.

Заполнение системы производится через обратную линию. Если система многоэтажного здания имеет значительную протяженность в горизонтальном направлении, то ее лучше наполнять по частям, отключая те стояки, которые будут наполняться в следующую очередь.

Пуск воды в систему необходимо производить медленно, а водопроводный клапан не следует открывать полностью.

Обнаруженные в системе не значительные течи в сварочных, резьбовых и фланцевых соединениях можно не устранять немедленно, а продолжать наполнение системы, отметив дефектные места условными знаками мелом на трубопроводе, приборе или на стене около места подтекания.

При подтекании из фланцевого соединения необходимо слегка подтянуть болты. При подтекании сгона следует подвернуть контргайку. Если под частую капель из какого-либо соединения можно подставить ведро или другой сосуд, то в этом случае прекращать наполнение не следует.

Серьезные дефекты необходимо исправлять сразу, как только они будут замечены. Для этого следует приостановить наполнение и, соответственно, понизить уровень воды в системе.

Когда система будет заполнена водой, необходимо еще раз осмотреть все трубопроводы и отопительные приборы, в особенности в нижних этажах, выявить характер неисправностей и отменить вновь обнаруженные дефекты. Если нет большой течи, которая может промочить стены и перекрытия, нужно приступить к устранению подтеканий во фланцевых соединениях и сгонах. Эти операции целесообразно производить при наполненной системе, так как в этом случае видно, когда течь устранена и соединение закреплено надежно.

До начала наполнения системы необходимо осуществить следующие мероприятия;

- проверить тщательность заделки оконных и других наружных проемов в здании

- пригонки наружных дверей и ворот и их утепления, а также утепления перекрытий.

- утеплить места выхода каналов тепловых сетей из здания.

- здание обеспечить электрическим освещением.

- клапаны во всех приточных и вытяжных вентиляционных камерах должны быть плотно закрыты.

После пуска системы следует тщательно проверить, обеспечена циркуляция воды во всех нагревательных приборах. Отдельные приборы могут оказаться нагретыми не в результате циркуляции, а только вследствие того, что при пуске системы, элементы заполнили горячей водой. Если в приборах не обеспечивать циркуляцию, то быстро остынут. Если при проверке системы будут обнаружены замороженные места, необходимо быстро отогреть.

[https://xn--80almfnfiqx.xn--p1ai/115pr49.html]

7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении монтажных работ системы отопления работник должен строго соблюдать правила техники безопасности. Знание безопасных приемов работ и их выполнение необходимы каждому работнику. Только благодаря этим условиям можно избежать несчастных случаев. Пренебрежение работниками правил техники безопасности при проведении монтажных работ систем отопления могут стать причинами травматизма на рабочем месте.

Лица, обслуживающие тепловые установки, тепловые сети и тепловые пункты:

- не должны иметь увечий или болезней (стойкой формы), мешающих производственной работе;

- должны знать "Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей", дополнительно ведомственные правила и инструкции применительно к занимаемой должности или выполняемой работе, пройти обучение безопасным методам работы на рабочем месте под руководством опытного работника и проверку знаний в квалификационной комиссии.

Результаты аттестации оперативно-ремонтного персонала, а также инженерно-технического персонала, имеющего непосредственное отношение к эксплуатации, ремонту, наладке, испытанию теплопользующих установок и тепловых сетей, оформляются протоколом, подписанным председателем квалификационной комиссии.

Лицам, сдавшим испытания, должны быть выданы удостоверения установленной формы. Результаты аттестации технологического персонала заносятся в журнал без выдачи удостоверений. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены:

- к работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением;

- к работам на высоте;

- к газо- и электросварочным работам;

- к работам по обслуживанию подъемных кранов (крановщиками);

- к такелажным работам;

- к малярным работам, связанным с применением нитрокрасок, нитроэмалей и асфальтовых лаков, проводимым продолжительно и систематически;

- к работам по наложению изоляции, связанным с применением эпоксидных смол и лаков;

- к земляным работам, проводимым продолжительно и систематически.

Лица, виновные в нарушении "Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей", подвергаются дисциплинарным взысканиям или привлекаются к административной или судебной ответственности.

Администрация предприятия обязана обеспечить проведение организационных и технических мероприятий для создания безопасных условий труда, инструктаж и обучение рабочих безопасным методам работы и контроль за выполнением персоналом правил и инструкций по технике безопасности.

Персонал, обслуживающий теплоиспользующие установки и тепловые сети, должен быть практически обучен приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ при эксплуатации и ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования, являются: а) оформление работы нарядом или устным распоряжением; б) допуск к работе; в) надзор во время работы; г) перевод на другое рабочее место; д) оформление перерыва работы; е) оформление окончания работы.

Для обеспечения безопасной эксплуатации теплоиспользующие установки, тепловые сети и системы должны быть оборудованы арматурой и приборами в соответствии с Правилами технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. При недостаточной плотности отключающей арматуры ремонтируемое оборудование должно быть отделено от действующего с помощью заглушек. Толщина заглушек должна соответствовать давлению рабочей среды. Для обеспечения быстрого определения места установки заглушек последние должны иметь хорошо видимые хвостовики.

По окончании ремонтных работ ответственный руководитель и производитель работ совместно с допускающим (начальником смены) обязан лично убедиться в том, что все работы действительно окончены, заглушки сняты, с ремонтируемого участка удален рабочий персонал и рабочее место убрано. Только после этого можно снять замки с вентилей и задвижек и подать напряжение на электроприводы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5]

[https://otoplenie-doma.org/vidy-sistem-otopleniya.html]

[https://teplo-ltd.ru/otoplenie/montazh-sistem-centralnogo-otopleniya.html]

[https://vnt24.ru/gidravlicheskie-ispytaniya]

[https://xn--80almfnfiqx.xn--p1ai/115pr49.html]

[https://gigabaza.ru/doc/121159-pall.html]

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.