Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области

Индивидуальный итоговый проект

Ломоносов реформатор русского языка и стихосложения

Выполнила: Бурова Алеся,

учащаяся 8А класса

Научный руководитель:

Сизова Ольга Николаевна,

учитель музыки, педагог-библиотекарь

высшей квалификационной категории

Галич

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

I. ГЛАВА М.В. Ломоносов – основоположник русской лингвистики 4

1.1. Язык – развивающееся явление 4

1.2. Ломоносов — реформатор русского языка и стихосложения 5

1.2.1. Народно-разговорная речь - база формирования национального литературного языка 5

1.2.2. Учение о трех штилях 6

1.2.3. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова 10

1.2.4. Терминологический словарь 13

1.3. Значение творчества М.В. Ломоносова для последующего развития русского поэтического слова 15

II. ГЛАВА. Создание виртуальной страницы электронной интерактивной выставки-энциклопедии 17

ВЫВОД 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 20

ПРИЛОЖЕНИЯ 21

«…Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище:

оно возвышает душу, мирит с жизнью, возбуждает деятельность».

В.Г. Белинский

В истории отечественной и мировой науки и культуры Михаил Васильевич Ломоносов занимает особое место. Это был один из образованнейших русских людей XVIII века. Сложно назвать область науки, техники и культуры, в которую он не внес бы свой вклад. Его научные интересы были чрезвычайно широки и многогранны. Работы в области физики, химии, астрономии, оптики, геологии, минералогии и кристаллографии, техники, географии и метеорологии, экономики, истории и литературы, педагогики заложили основы для развития этих наук. Он создал первую в России научную химическую лабораторию, организовал астрономические и метеорологические исследования, участвовал в снаряжении географических и геологических экспедиций, в подготовке плаваний с целью изучения и освоения Северного морского пути, разработал проекты переустройства Петербургской академии наук, основал Московский университет. Кроме того, Ломоносов известен нам и как талантливый поэт, и как автор уникальных мозаичных портретов и картин. Удивителен не только талант Ломоносова как ученого-энциклопедиста, удивительна сама его жизнь – постоянный научный поиск, неутолимая жажда знаний, упорство и бескорыстие в труде, самоотверженная любовь к своей стране, к своему народу.

Михаил Васильевич Ломоносов оставил после себя богатейшее научное наследие. Многие его открытия опережали свое время и нашли подтверждение лишь в наши дни. Деятельность Ломоносова была связана с потребностями страны, направлена на промышленное и культурное развитие, на ее процветание. Жизнь великого помора, посвященная бескорыстному служению русской науке и просвещению, для последующих поколений оставалась и остается ярким примером трудолюбия, самоотверженности и страстной тяги к постижению неизвестного и удивительно разнообразного окружающего нас мира.

Считаю, что образ великого русского ученого должен быть востребованным в современной культуре, когда развитие науки объявлено одним из государственных приоритетов, а проблемы формирования гражданской идентичности, воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям страны, Родины являются ключевыми задачами социокультурной модернизации общества, поэтому данный опыт является актуальным на сегодняшний день. Тем более, что изобретения М.В. Ломоносова не кажутся молодежи и подрастающему поколению общеизвестными фактами.

К 310-летию со дня рождения великого ученого учащимся нашего класса было предложено провести исследовательскую работу по изучению наследия М.В. Ломоносова. Меня заинтересовал вопрос о реформах русского языка

Я выбрала именно эту тему проекта, так как наша жизнь состоит именно по этим реформам и правилам. Ломоносов положил начало нашему точному языку, без которого теперь никто не может обойтись. Поэтому я хотела бы напомнить, что не стоит забывать таких великих людей и в наше время.

Актуальность темы заключается в том, что роль Ломоносова в создании русского научного языка очень значительна. Для него как ученого - естествоиспытателя было понимание того, что наука, мысль, накопление знаний невозможны без общенародного языка, его полного описания, развития и сохранения.

Проблема в том, что люди перестали общаться друг с другом, низкий уровень культуры и речи, безграмотность, засорение русского языка иностранными словами.

Гипотеза: Ломоносовские реформы в области языка были прогрессивным нововведением того времени, значение их не утрачено и сегодня.

Объект исследования - историческая литература содержащая информацию о жизни и деятельности М.В. Ломоносова, его научных достижениях.

Предметом исследования являются реформы М.В. Ломоносова в области языка.

Целью исследовательской работы является рассмотрение роли Ломоносова в истории российской науки, его вклада в создании русского литературного языка.

Для раскрытия темы исследования, необходимо решить следующие основные задачи:

1. Узнать о значении изменений и реформах в русском языке.

2. Определить какую роль в преобразование русского языка внес М.В. Ломоносов.

3. Рассмотреть вопрос о важности исторического значения реформы русской словесности.

4. Оформить материалы исследования в виде страница виртуальной интерактивной энциклопедии.

Методы исследования: анализ литературы, систематизация, сравнение, обобщение.

Теоретическая значимость проведенного исследования позволит осмыслить и в значительной мере углубить представление о значении реформы русской словесности, о вкладе в создании русского литературного языка М.В. Ломоносова.

Практическим результатом будет создание виртуальной страницы с опубликованными материалами моего исследования в электронной интерактивной выставке, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова “Феномен Ломоносова”. Материал будет полезен учащимся, педагогам и может быть использован на уроках и во внеклассной работе.

«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры...

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».

Александр Иванович Куприн

Н.В. Гоголь сказал о языке, что он «живой, как жизнь». Сказал он это о русском языке, но сказанное можно отнести к любому языку. Кроме, конечно, мёртвых языков.

Изменения в языке очевидны. Достаточно прочитать произведения писателей XVIII в., и мы увидим, как сильно изменился наш язык за прошедшее время.

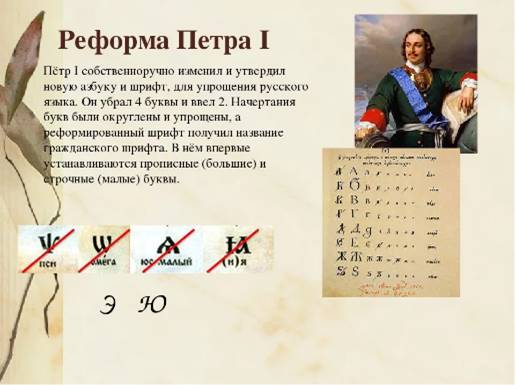

Русская письменность, которая была разработана в середине IX в. братьями-просветителями Кириллом и Мефодием, началась с кириллицы. И только в XVIII в. она претерпела сильное изменение (приложение 1).

Поскольку мы знаем, что язык невозможен вне общества, то становится очевидным, что именно общество и заставляет язык изменяться. А если точнее, то изменения, происходящие в обществе, затрагивают и язык, заставляя его изменяться. А если рассуждать более обобщёнными категориями, то можно сказать, что заставляет язык изменяться время.

Вслед за изменениями в жизни общества, политики, производительных сил, культуры, науки и т.д. происходят изменения в языке. Язык всегда мобилизован на адекватное отражение действительности, поскольку всё происходящее требует своих обозначений и оценки явлений и предметов действительности средствами языка. Вследствие этого язык представляет собой довольно подвижную, динамическую систему, в которой изменения согласуются с устойчивыми тенденциями и процессами, не меняющимися под влиянием происходящих в отдельный исторический период преобразований в обществе и тем более под влиянием сиюминутных событий и фактов.

РЕФОРМА РУССКОГО ЯЗЫКА — мероприятие по кодификации и утверждению изменённых правил русского языка, проводимое с целью облегчения изучения и использования языка его носителями, закрепленные в специальных документах. Обычно языковые реформы (любые) проводятся тогда, когда разговорные нормы слишком далеко отходят от норм правописания.

Первая из основных реформ русского языка принадлежит Петру I (приложение 2). Однако реформа литературного языка назревала ещё до начала его преобразований. Низкий уровень грамотности, использование церковнославянского языка в книгах, недоступность печати «для народа» создавали своеобразный вакуум в обществе. Разрыв между безграмотным и малочисленным образованным населением на фоне общественно-политической обстановки сдерживал развитие общества. За весь период существования русского языка произошло колоссальное количество реформ.

Хотя отдельные факты, отдельные языковые средства и единицы весьма замедленно подвергаются изменению. Такое изменение может растянуться в своем развитии на тысячелетия, к тому же оно может происходить по-разному (как в сроках, так и в результатах) в территориальных и социальных разновидностях национального языка. Так, в фонетическом строе древнерусского языка был звук [е] закрытый (в одних говорах) и звук-дифтонг [ие] (в других говорах), обозначавшийся буквой кириллического алфавита - Й (ять).

Например, в корнях слов лИсъ (лес), дИдъ(дед), лИчити (лечить) и некоторых грамматических формах, в частности, в окончаниях имен существительных въ столИ (в столе), на роуцИ (на руке). В устной речи постепенно этот звук утрачивался, совпадая с другими гласными звуками по произношению: в новгородских говорах и говорах на территории современной Украины он совпал со звуком [и], потому в Украине говорят л1то, тсня, ано, д1д, р1чка. В средней и южной части России звук, обозначавшийся буквой ять, к 18 веку совпал по произношению со звуком [е], а в северных говорах он сохранился в неизменном виде.

Интересно, что М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике», упрекал россиян, что они допускают ошибки в написании слов с буквой ять и пишут вместо буквы ять букву е. Это означало лишь то, что М.В. Ломоносову, как в прошлом жителю русского Севера, нетрудно было различать слова с е и с ять, а уроженцы иных территорий самостоятельного звука, обозначавшегося буквой ять, уже не ощущали, потому и путали написания слов с ять и с е. Тем не менее в правильной письменной речи наши предки должны были писать букву ять в словах, где когда-то она обозначала особый звук, естественно, слова с буквой ять надо было заучивать. Ять продолжали писать еще более двух веков, пока реформа графики и орфографии 1917 - 18 годов не исключила эту ненужную уже букву из русского алфавита. Этой же реформой буква ъ была исключена из написания в конце слов на твердый согласный, поскольку еще в 12 веке утратился сверхкраткий гласный звук, ею обозначавшийся (то есть несколько веков наши предки ставили в конце слов совершенно ненужную букву ъ по традиции). Утрата же звука, обозначавшегося буквой ъ, тоже происходила медленно и неровно, с разными последствиями в различных диалектах древнерусского языка.

Не он ли дал российской музе крылья,

Нашёл слова, звучащие как медь!..

И.Рыленков

Но, начиная с 30-х годов XVIII века, в истории русского письменного слова возникает перелом, связанный больше всего с наметившимися к этому времени успехами новой русской литературы, которая взяла на себя трудное и почетное дело литературной нормализации русского языка. Самым удачливым из этих нормализаторов русского языка и был Ломоносов (приложение 3).

К середине XVIII в. в русском литературном языке сложилась ситуация, в целом благоприятная для дальнейшей его эволюции и вместе с тем во многом противоречивая.

С одной стороны, наблюдается процесс консолидации народно-разговорной речи как базы формирования национального литературного языка. Уже в конце XVII — начале XVIII в. народно-разговорная речь получает “права гражданства” в художественно-повествовательной литературе, в публицистических текстах, в

светско-деловых стилях.

Эта тенденция поддерживается возрастанием роли и доли в речевой коммуникации русского общества Петровской эпохи делового языка, в котором народно-разговорная речь изначально была преобладающей. Под влиянием обновленческих тенденций петровских преобразований, особенно вследствие реформы письменности — введения гражданской азбуки в 1708 г. (как наиболее ярком проявлении языковой политики Петра I, имевшей своей целью сделать максимально доступными для понимания тексты в первую очередь деловые, а также учебного и прикладного назначения), — серьезно сокращается сфера применения церковнославянских элементов: функции церковнославянского языка сведены до обслуживания религиозного культа. И естественно, расширяются возможности для народно-разговорной речи.

Значимость реформы письменности 1710 г. определяется тем обстоятельством, что расчищался путь для создания условий формирования народно-разговорной речи как базы складывания национального русского языка.

С другой стороны, для русского литературного языка первой половины — середины XVIII в. характерна большая пестрота и неорганизованность в функционировании лексико-фразеологических единиц, а также грамматических форм собственно русских и принадлежавших церковнославянской традиции, серьезно осложняемые употреблением в светско-деловых и повествовательных стилях, в текстах эпистолярных, в дневниковых и путевых записях, в разговорной речи многочисленных лексико-фразеологическихи отчасти грамматических заимствований из западноевропейских языков.

Итак, к середине XVIII в. — при всем культурно-историческом разнообразии речевых “стихий” и их стихийного использования в русском литературном языке — базой формирования национального литературного языка становится народно-разговорная речь.

Перед Ломоносовым стояла задача нормализации литературного языка на основе народно-разговорной речи через упорядочение взаимодействия церковнославянских элементов с собственно русскими лексико-фразеологическими единицами и грамматическими формами с целью наладить и обеспечить функционирование русского литературного языка в основных сферах российской речевой коммуникации, и прежде всего в сфере выражения “всего отвлеченного, глубоко и тонко развитого” (по выражению В.Г. Белинского).

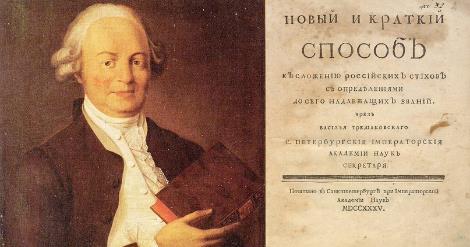

Стилистическая система русского литературного языка в его целом для середины XVIII в. была также разработана Ломоносовым. Его перу принадлежит ряд филологических сочинений, в которых он постепенно и последовательно развивал свои взгляды на стилистику современного ему языка, на соотношение в нем различных составивших его исторически сложившихся компонентов. В 1736 г. после нескольких лет обучения в Московской Славяно-греко-латинской академии Ломоносов отправляется для продолжения своего образования в Германию. Он берет с собою только что вышедшую в свет книгу В.К. Тредиаковского "Новый и краткий способ к сложению российских стихов" (СПб., 1735) (приложение 4). Рукописные пометы на страницах этого дошедшего до нас экземпляра показывают, каковы были взгляды молодого Ломоносова на дальнейшие пути развития русского литературного языка. Так, он выступает уже тогда против многократно использованных в стихах Тредиаковского устарелых и обветшавших церковнославянизмов в морфологии и лексике, типа мя, тя, вем, бо и т. п., против иноязычных заимствований, против устарелого просторечия, как, например, утре вместо общерусского завтра. Записывая на полях книги: "Новым словам не надобно старых окончаниев давать, которые неупотребительны"',-- Ломоносов тем самым выдвигает прогрессивный для развития русского литературного языка общий морфологический принцип, которого будет придерживаться и в дальнейшей своей нормализаторской деятельности.

С еще большей ясностью национально-демократические тенденции ломоносовской стилистической реформы выражены в его "Письме о правилах российского стихотворства" (1739 г.). Как известно, "Письмо..." было послано М. В. Ломоносовым из Германии в Академию наук в Петербург в качестве предисловия к приложенной "Оде на взятие Хотина", в которой теоретические положения силлаботонического стихотворства были воплощены в талантливо выполненном образце. Вместе с "Письмом..." это был своеобразный творческий отчет Ломоносова о том, чего он достиг за годы обучения за границей. В "Письме..." Ломоносов углубляет и развивает свою мысль о том, что русский литературный язык должен развиваться "соответственно его национальному складу, но не в отрыве от общечеловеческой культуры". Основные положения, высказанные в названном труде, следующие:

1. Того, что весьма несвойственно русскому языку, из других языков не вносить.

2. Необходимо углублять "собственное и природное".

3. Следует ''из других языков ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить".

Взгляды на национальную основу русского литературного языка приблизительно в те же годы были сформулированы в виде совета начинающему писателю в произведении, озаглавленном "О качествах стихотворца рассуждение". В этом произведении читаем: "Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собой разнствуют. И для того бери свойство собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно бывает в русском. Не вовсе себя порабощай однако ж употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить".

Таким образом, Ломоносов отстаивает "рассудительное употребление" "чисто российского языка", однако не отказывается от тех богатств речевого выражения, которые были накоплены за многие века в церковнославянском языке. В новом литературном языке, "ясном и вразумительном", по мнению Ломоносова, следует "убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но при том не оставлять оных, которые хотя и в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно".

Наиболее отчетливо и полно идеи Ломоносова, составляющие сущность его стилистической теории, которую обычно называют "теорией трех стилей", изложены и обоснованы в знаменитом "Рассуждении (предисловии) о пользе книг церковных в Российском языке" (1757 г.).

Объективная значимость "Рассуждения..." определяется тем, что в нем Ломоносов строго ограничивает роль церковнославянизмов в русском литературном языке, отводя им лишь точно определенные стилистические функции. Тем самым он открывает простор использованию в русском языке слов и форм, присущих народной речи.

Начинает свое "Рассуждение..." Ломоносов оценкой роли и значения церковнославянского языка для развития русского литературного языка в прошлом. И здесь он воздает должное несомненно положительному воздействию языка церковных книг на язык русского народа. Для Ломоносова церковнославянский язык выступает прежде всего как восприемник и передатчик античной и христианско-византийской речевой культуры русскому литературному языку. Этот язык, по словам Ломоносова, источник "греческого изобилия": "Оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно". Церковнославянский язык обогатил язык русский множеством "речений и выражений разума" (т.е. отвлеченных понятий, философских и богословских терминов).

Однако, по мнению Ломоносова, положительное воздействие церковнославянского языка на русский не сводится только к лексическому и фразеологическому обогащению последнего за счет первого.

Церковнославянский язык рассматривается в "Рассуждении..." как своеобразный уравнительный маятник, регулирующий параллельное развитие всех говоров и наречий русского языка, предохраняя их от заметных расхождений между собою. Ломоносов писал: "Народ российский, по великому пространству обитающий, не взирая на дальние расстояния, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например, в Германии, баварский крестьянин маю разумеет брандснбурского или швабского, хотя все того же немецкого народа'". Ломоносов объясняет однородность русского языка на всей территории его распространения и сравнительно слабое отражение в его диалектах феодальной раздробленности также положительным воздействием на язык русского народа церковнославянского языка. И в этом он прав.

Еще одно положительное воздействие языка славянских церковных книг на развитие русского литературного языка Ломоносов усматривал в том. что русский язык за семь веков своего исторического существования "не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было", т е. относительно устойчив к историческим изменениям. И в этом плане он противопоставляет историю русского литературного языка истории других языков европейских: "не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым их предки за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время". Действительно, использование книг на церковнославянском языке, медленно изменявшемся в течение веков, делает древнерусский язык не столь уж непонятным не только для современников Ломоносова, но и для русских людей в наши дни.

Однако столь положительно оценив значение и роль церковнославянского языка в развитии языка русского в прошлом. Ломоносов для своей современности рассматривает его как один из тормозов, замедляющих дальнейший прогресс, и потому справедливо ратует за стилистическое упорядочение речевого использования восходящих к этому языку слов и выражений.

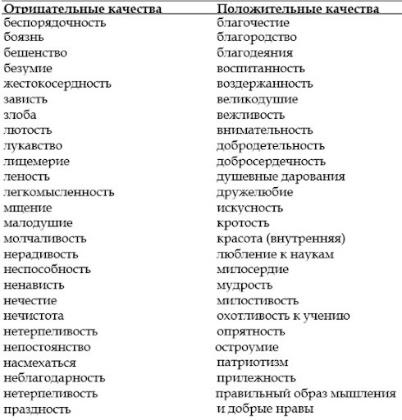

По Ломоносову, "высота" и "низость" литературного слога находятся в прямой зависимости от его связи с системой церковнославянского языка, элементы которого, сохранившие еще свою живую производительность, замыкаются в пределах "высокого слога". Литературный язык, как писал Ломоносов, "через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий". К каждому из названных "трех штилей" Ломоносов прикрепляет строго определенные виды и роды литературы. "Высоким штилем" следует писать оды, героические поэмы, торжественные речи о "важных материях". "Средний штиль" рекомендуется к употреблению во всех театральных сочинениях, "в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия". "Однако, - продолжает Ломоносов, - может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли: в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии сего штиля дольше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описание дел достопамятных и учений благородных" (т. е. исторической и научной прозе). "Низкий штиль" предназначен для сочинений комедий, увеселительных эпиграмм, шуточных песен, фамильярных дружеских писем, изложению обыкновенных дел. Эти три стиля разграничены между собою не только в лексическом, но и в грамматическом и фонетическом отношениях, однако в ""Рассуждении..." Ломоносов рассматривает лишь лексические критерии трех штилей.

Ломоносов отмечает в этой работе пять стилистических пластов слов, возможных, с его точки зрения, в русском литературном языке. Первый пласт лексики -- церковнославянизмы, "весьма обветшалые" и "неупотребительные", например, "обаваю, рясны. овогда, свенс и сим подобные". Эти речения "выключаются" из употребления в русском литературном языке. Второй пласт - церковнокнижные слова, "'кои хотя обше употребляются мало, а особенно в разговорах: однако всем грамотным людям вразумительны. например: отверзаю, господень, насаждаю, взываю". Третий пласт - слова, которые равно употребляются как у "древних славян", так и ""ныне у русских", например: бог, слава, рука, ныне, почитаю. Мы назвали бы такие слова общеславянскими. К четвертому разряду "относятся слова, которых нет в церковных книгах", например: говорю, ручей, который, пока, лишь. Это, с нашей точки зрения, слова разговорного русского языка. Наконец, пятый пласт образуют слова просторечные, диалектизмы и вульгаризмы, называемые Ломоносовым ""презренными словами", ""которых ни в котором штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях".

Рассмотрев указанные лексические пласты, Ломоносов продолжает: "от рассудительного употребления к разбору сих трех родов речений рождав три штиля: высокий, посредственный и низкий.

Высокий штиль должен складываться, по мнению Ломоносова, из слов третьего и второго рода, т. е. из слов общих церковнославянскому и русскому языкам, и из слов церковнославянских, "понятных русским грамотным людям".

Средний штиль должен состоять "из речений больше в российском языке употребительных, куда можно принять и некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако, остерегаться, чтобы не спуститься в подлость". Ломоносов специально подчеркивал: "в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славянское положено будет подле российского простонародного". Этот стиль, образуя равнодействующую между высоким и низким, рассматривался Ломоносовым как магистральная линия развития русского литературного языка, преимущественно к прозе.

Низкий штиль образуется из речений русских, "которых нет в славенском диалекте". Их Ломоносов рекомендует "смешивать со средними, а от славенских обще неупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материи..." Он считал также, что "простонародные низкие слова могут иметь в них (в произведениях низкого штиля) место по рассмотрению". Тем самым давалась возможность проникновению просторечной лексики в язык литературных произведений низкого стиля, чем пользовался нередко и сам Ломоносов, и другие писатели XVIII в., разрабатывавшие эти жанры литературы.

Грамматическим и фонетическим чертам, характерным для того или иного стиля литературного языка Ломосонов уделяет внимание в других трудах, в частности в "Российской грамматике", систематически разграничивая употребление тех или иных категорий. Обращая внимание на вариантность многих грамматических категорий в русском языке его времени (примеры см. ниже). Ломоносов неизменно соотносил эти видоизменения с употреблением их в высоком или низком штиле.

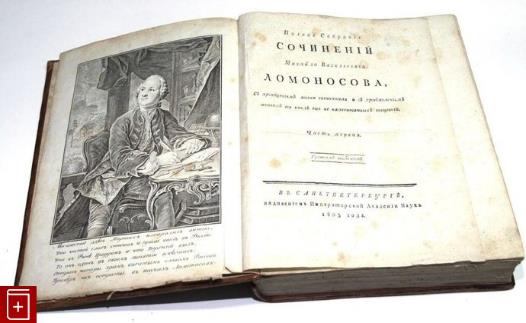

"Российская грамматика", созданная Ломоносовым в 1755-1757 гг., несомненно, может быть признана наиболее совершенным из всех его филологических трудов. Основное ее значение для истории русского литературного языка заключается в том, что это первая действительно научная книга о русском языке; в собственном смысле слова. Все грамматические труды предшествовавшей поры - "Грамматика" Мелетия Смотрицкого и ее переиздания и переработки, выходившие в течение первой половины XVIII в., - представляли в качестве предмета изучения и описания язык церковнославянский. М. В. Ломоносов же с самого начата делает предметом научного описания именно общенародный русский язык, современный ему.

Второе не менее важное для истории русского литературного языка качество "Российской грамматики" определяется тем, что эта грамматика не только описательная, но и нормативно-стилистическая, точно отмечающая, какие именно категории и формы русской речи, какие черты произношения присущи высокому или низкому стилю.

Книга Ломоносова опирается на предшествующую традицию церковнославянских грамматик, на грамматики западноевропейских языков того времени, а главное, она охватывает живой речевой опыт самого автора, иллюстрировавшего каждое грамматическое явление примерами, созданными им самим.

"'Российская грамматика" состоит из шести основных разделов, названных "наставлениями", которым предшествует пространное "Посвящение", выполняющее функцию предисловия, В "Посвящении" читается вдохновенная характеристика величия VI мощи русского языка. Сославшись на исторический пример императора "Священной Римской империи" Карла V (XVI в.), который пользовался основными языками подвластных ему европейских народов в различных обстоятельствах своей жизни, разговаривая испанским языком с богом, французским с друзьями, итальянским с женщинами и немецким с врагами, Ломоносов продолжает: "Но есть ли бы он российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка".

Величие и мощь русского языка явствуют, по мнению Ломоносова, из того, что "сильное красноречие Цицероново, великолепия Вергилиева важность. Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи". Русский язык достоин глубочайшего изучения "и ежели чего точно изобразить не может, не языку нашему, по недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем". Эта характеристика может быть расценена как гениальное научное и поэтическое предвидение Ломоносова, ибо в его время русский язык далеко еще не развил всех своих возможностей, раскрывшихся впоследствии под пером великих русских писателей XIX в.

"Наставление первое" в грамматике Ломоносова посвящено раскрытию общих вопросов языкознания и озаглавлено '"О человеческом слове вообще". В этом же разделе дана классификация частей речи, среди которых выделяются в соответствии с давней грамматической традицией следующие "осмь частей знаменательных: имя, местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз, междуметие".

"Наставление второе" - "О чтении и правописании российском" - рассматривает вопросы фонетики, графики и орфографии. Говоря о различном произношении слов, свойственном различным наречиям русского языка (северному, московскому и украинскому), Ломоносов, будучи сам уроженцем Архангельской области и носителем севернорусского наречия, тем не менее сознательно отдает предпочтение московскому произношению. "Московское наречие, - пишет он, - не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты протчим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы о без ударения, как а, много приятнее". По указанию Ломоносова, в высоком штиле буква в должна всегда произноситься без перехода в о. Произношение в ряде форм этой буквы как ио (ё) рассматривается им как принадлежность низкого штиля. В "Наставлении третьем" - "О имени" - содержатся "правила склонений". В качестве приметы высокого слога Ломоносов отмечает здесь флексию -а в род пад ед. числа муж рода твердого и мягкого склонения. Окончание -} в том же падеже рассматривается как примета низкого стиля "Русские слова, - пишет Ломоносов, - тем больше оное принимают, чем далее от славянского отходят". "Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей, - продолжает он, - весьма чувствительно и показывает себя нередко в одном имени, ибо мы говорим: святаго духа, человеческаго долга, ангельскаго гласа, а не святаго духу, человеческаго долгу, ангельскаго гласу. Напротив того, свойственнее говорится: розоваго духу, прошлогодняго долгу, птичья голосу".

Подобное же стилистическое соотношение устанавливается Ломоносовым и между формами предложного падежа (кстати, отмстим, что Ломоносов впервые ввел этот грамматический термин для обозначения падежа, ранее называвшегося сказательным) мужского рода на е (ять) и на у.

Формы степеней сравнения на -ейший, -айший, -ший также признаются приметой ''важного и высокого слога, особливо в стихах: далечайший, светлейший, пресветлейший. высочайший, превысочайший, обильнейший, преобильнейший". При этом Ломоносов предупреждает: "но здесь должно иметь осторожность, чтобы сего не употребить в прилагательных низкого знамснования или неупотребительных в славянском языке, и не сказать: блеклейший, преблеклейший; прытчайший, препрытчайший".

"Наставление четвертое", имеющее заглавие "О глаголе", посвящено образованию VI употреблению различных глагольных форм и категорий, и здесь также даны стилистические рекомендации.

В "Наставлении пятом" рассматривается употребление "вспомогательных и служебных частей словца", в том числе и причастий, и содержатся важные стилистические указания. По мнению Ломоносова, причастные формы на -ущий, -аший могут образовываться лишь от глаголов, "которые от славянских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют, например: венчающий, питающий, пишущий", а также от глаголов на -ся: возносящийся, боящийся. "Весьма не надлежит, - писал Ломоносов, - производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны", например: говорящий, чавкающий, трогаемый, качаемый, мараемый, брякнувший, нырнувший. Примечательно также наблюдение Ломоносова о соотношении употребления причастных оборотов и параллельных им придаточных предложений со словом который. Причастные конструкции, - полагал Ломоносов, -"употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать через возносимые местоимения который, которое, которая".

Шестое "Наставление", посвященное вопросам синтаксиса, озаглавлено "О сочинении частей слова" и разработано в "Российской грамматике" значительно менее подробно, что отчасти восполняется рассмотрением подобных же вопросов в "Риторике" (1748 г.). В области синтаксиса литературно-языковая нормализация, по наблюдениям В. В. Виноградова, в середине XVIII в. была сосредоточена почти исключительно на формах высокого слога.

Следует заметить, что синтаксис литературного языка XVIII в. ориентировался на немецкий или латинский, в частности сложные предложения с причастными оборотами строились по образцу названных языков. Язык прозаических произведений самого Ломоносова в этом отношении не представлял исключения. В них преобладали громоздкие периоды, причем глаголы-сказуемые в предложениях, как правило, занимали последнее место. Равным образом и в причастных или деепричастных оборотах аналогичное место принадлежало причастным или деепричастным формам. Приведем в качестве примера отрывок из слова Ломоносова "О пользе химии": "...Натуральныя вещи рассматривая, двоякого рода свойства в них находим. Одне ясно и подробно понимаем, другия хотя ясно в уме представляем, однако подробно изобразить не можем... Первыя чрез геометрию точно размерить и чрез механику определить можно; при других такой подробности просто употребить нельзя; для того, что первыя в телах видимых и осязаемых, другие в тончайших и от чувств наших удаленных частицах свое основание имеют". В работах Г. Н. Акимовой убедительно показано, что разносторонняя деятельность Ломоносова и в области синтаксиса способствовала становлению "органической фразы" в современном русском языке.

Таким образом, стройная стилистическая система, созданная Ломоносовым для русского литературного языка середины XVIII в., стремилась охватить все компоненты языка и отвечала нуждам развивавшейся русской литературы, соответствуя принципам классицизма.

Ломоносов был первым в России ученым, выступавшим с общедоступными лекциями по точным наукам перед широкой аудиторией на русском языке, а не на латинском, как это было принято в европейской научной и университетской практике того времени. Однако средств, необходимых для выражения научных понятий, в русском литературном языке тогда еще почти не было. И Ломоносову прежде всего необходимо было выработать терминологическую систему для различных отраслей научного знания. Историки точных наук неоднократно отмечали выдающуюся роль Ломоносова в указанном отношении. Так, известный ученый-химик проф. Б.Н. Меншуткин писал: "...Значительна роль Ломоносова в создании русского научного языка. Этот язык у нас начинает появляться лишь при Петре I и представляет собой почти исключительно заимствования из иностранного: каждый специалист пользовался немецкими" голландскими, польскими и латинскими словами для обозначения технических вещей, словами, непонятными другим. Кто, например, может догадаться, что текен, обозначает чертеж, киянка - молоток, бер - запруда, дак - крыша, кордон - шнурок и т. п. Понемногу стали появляться и химические обозначения, опять-таки совершенно непонятные, как: лавра - кубовая краска, тир - жидкая смола, шпиаутер - цинк (это выражение до сих пор имеет хождение на заводах) и научные термины, как: перпендикул - маятник, радис - корень, триангул - треугольник, кентр - центр, аддиция - сложение".

Далее этот же ученый указывал, что всестороннее знание русского языка, обширные сведения в области точных наук, владение латинским, греческим и западноевропейскими языками, а главное - литературный талант и природный гений дали возможность Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной терминологии.

Ломоносов при разработке терминологии держался следующих точно выраженных научных положений: "а) чужестранные слова научные и термины надо переводить на русский язык; б) оставлять непереведенными слова лишь в случае невозможности подыскать вполне равнозначное русское слово или когда иностранное слово получило всеобщее распространение; в) в этом случае придавать иностранному слову форму, наиболее сродную русскому языку".

По этим правилам и составлялись М.В. Ломоносовым научные термины, громадное большинство которых и до сих пор продолжает обслуживать точное знание.

При введении новых терминов М.В. Ломоносов прежде всего использовал исконное богатство общенародного словарного фонда русского языка, придавая словам и их сочетаниям, до него употреблявшимся в обиходном бытовом значении, новые, точные, терминологические значения. Таковы, например, термины воздушный насос, законы движения, зажигательное стекло, земная ось, огнедышащая гора, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, магнитная стрелка, гашеная и негашеная известь, опыт, движение, наблюдение, явление, частица, кислота и т. п.

Ломоносов в разработанной им терминологической системе оставил и ряд терминов из числа ранее заимствованных русским языком иностранных слов, однако подчинил их русскому языку в отношении произношения и грамматической формы. (приложение 5)

Например: горизонтальный, вертикальный, пропорция, минус, плюс, диаметр, радиус, квадрат, формула, сферический, атмосфера, барометр, горизонт, эклиптика, микроскоп, метеорология, оптика, периферия, сулема, эфир, селитра, поташ.

Заключая приведенный перечень терминов указанием на то, что "ломоносовские научные и технические слова и выражения мало-помалу заменили собою прежние неуклюжие термины", Б.Н. Меншуткин утверждает: "Он [Ломоносов] положил начало нашему точному научном) языку, без которого теперь никто не может обходиться''.

Деятельность Ломоносова по упорядочению терминологии была направлена в сторону ограничения количества иностранных заимствований, заполнивших собою литературный язык в начале XVIII в. Вместо излишних заимствований Ломоносов нередко вводил в круг наименований отвлеченных понятий и терминологии неологизмы, слова, созданные им самим, но образованные от основ, исконно употреблявшихся как в русском, так и в других славянских языках. Например, до Ломоносова не было в нашем языке слова окружность, но хорошо известно было слово круг, от которого оно образовано; были глаголы кружить, окружить. В результате созданный Ломоносовым термин вытеснил из русского словоупотребления варваризм циркумференция, пришедший к нам из латинского через немецкий.

Избегая иноязычных заимствований. Ломоносов в то же время стремился сблизить язык русской науки с западноевропейскими научными терминологиями, с одной стороны, используя интернациональную лексику, а с другой -- образуя новые слова по типу соответствующих иноязычных терминов. В предисловии к переводу "Вольфиянской экспериментальной физики" (СПб., 1748) Ломоносов писал: "Сверх сего принужден я был искать слова для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странными. Однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут". Будущее показало, что Ломоносов оказался прав и что ему вполне принадлежит честь быть признанным основоположником русского научного функционального стиля.

Говоря о Ломоносове, нужно употребить слово, новое и неожиданное – энциклопедизм. Слово энциклопедия появилось в XVI веке. Но только в XVIII веке слово «энциклопедия» стало известным, потому что в это время французские ученые издали энциклопедию (приложение 6). Слово «энциклопедия» в то время означало круг обучения. В широком смысле – это свод всех знаний о мире, которые известны людям. Французские ученые проложили путь к всестороннему знанию. По праву первым русским энциклопедистом принято считать М. Ломоносова. Именно этого человека можно было поставить в один ряд с наиболее выдающимися учеными.

В XVIII веке были популярными такие жанры как послания, оды, торжественные речи, письма. Это произведения были рассчитаны на влияния человека. Слово должно было привести к действию. Ломоносов очень часто использует в своем творчестве жанр оды. По истине, самым важным фрагментом из всего написанного Ломоносовым остается его благословение, которое адресовано будущим поколениям. Автор благословляет своих потомков на дерзание.

«О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать».

(Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года)

Благословение возымело свое действие и след. Поколение и ученых и писателей оправдали упования автора.

Идея Бога отделяется от физического мира. М. Ломоносов не был религиозном человеком в том смысле, в каком были религиозны его современники. Спор о Боге и материи, о происхождении мира и человека не потеряла своего значения.

М. Ломоносов в своей библиотеке имел 50 вариантов Библий на разных европейских языках. (Русский перевод Библии был осуществлен в 1880 году).

Когда М. Ломоносов переводил библейские тексты на современный русский язык, он пользовался разными переводами. Незадолго до того времени, когда жил и работал Ломоносов погасли последние костры инквизиции. Сожжение еретиков, судебные расправы над инакомыслием были достаточно далеко.

На своей родине Ломоносов общался со старообрядцами, знал и помнил все те страшные события. Ломоносов хорошо знал историю о Протопопе Аввакуме, которой был сожжен в Пустозёрском остроге. Мысль о ереси, о преступлении против веры – это была живая мысль для эпохи Ломоносова. Отступление от веры каралось. Величайшим преступлением того времени было неверие. Любое сомнение влекло за собой жесточайшее наказание и делало человека отверженным. Ломоносов выбирает книгу Иова и Ветхого завета. Иову пришлось пережить множество несчастий и в результате, возмутившись теми ненастьями, которые посылает ему Всевышний, он бросает вызов Господу. Говорит о своем сомнении в вере. Ломоносов переводи те стихи, в которых Всевышний Иове. Современный перевод на русский язык части Ветхого завета звучит: «Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?»

В переводе Ломоносова:

«О ты, что в горести напрасно На бога ропщешь, человек, Внимай, коль в ревности ужасно Он к Иову из тучи рек! Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая И гласом громы прерывая, Словами небо колебал И так его на распрю звал:

Сбери свои все силы ныне, Мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине Прекрасный сей устроил свет; Когда я твердь земли поставил И сонм небесных сил прославил Величество и власть мою? Яви премудрость ты свою!»

Бог услышал слова Иовы и отвечает на это тем, что принимает вызов и упрекает человека в том, что в момент создания он не признал себя равным Богу. Всевышний может уничтожить человека, но это совершенно иначе выглядит у Ломоносова. Бог и человек для него персонажи равные. Дистанции не существует. Бог отвечает на вызов тем, что признает право человека стать вровень с Богом и спорить на равных, он готов принять аргументы. Для Ломоносова той дистанции, которая существовала в сознании людей того времени уже не существует.

Но все же, Ломоносов оставался придворным. Он заботился и о своих личных нуждах. Он сознательно, будучи за границей, поставил себе цель ― стать отцом-родоначальником русской науки. Для человека классицистических убеждений ― это высшая цель. Вопреки всему Ломоносов всегда оставался самим собой, полагаясь на свои силы. Литературная работа была одной из частей общего плана строительства энциклопедической науки. Ломоносов еще ближе приблизился к моменту соединения церковнославянского, народного и славянского языков.

В мае 1760 г. его избирают почетным членом Шведской академии наук, а в апреле 1764 г. - почетным членом Болонской академии наук. Его кандидатуру готовили представить в Парижскую академию, но было уже поздно. 15 (4) апреля 1765 г. Ломоносов скончался от простуды у себя дома на Мойке. 19 (8) апреля его похоронили при большом стечении народа на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Ломоносов — первый из деятелей русской культуры, который отчетливо увидел то, что теперь видит каждый грамотный русский, а именно — что за время многовекового воздействия церковно-славянской стихии на русскую письменную речь множество церковно-славянских слов и выражений прочно осело в устной речи грамотных русских людей, став, таким образом, неотъемлемым достоянием повседневного языка носителей и строителей русской культуры.

Ломоносов - человек огромной воли и необыкновенного ума, универсал, энциклопедист.

К 310-летию со дня рождения великого гения мы со своими одноклассниками решили подробнее познакомиться с его направлениями научной и культурной деятельности. Написав исследовательские проекты, посвященные каждой из предметных сторон деятельности ученого, было решено объединить их все под одной темой «Феномен Ломоносова-человека, опередившего время» и создать электронную версию: https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova . Форма была выбрана – виртуальная интерактивная выставка-энциклопедия.

Сокровищница человеческих знаний — энциклопедия — является особым видом книги, пожалуй, самым незаменимым с точки зрения практической пользы (приложение 7). Электронная энциклопедия упрощает доступ к большим объемам информации, которая систематизирована и структурирована в соответствии с выбранной темой.

В последнее время все чаще издаются энциклопедии, посвященные конкретным знаковым персонам прошлого и современности, которые называются биографическими и представляют собой собрания трудов, достижений, исторических фактов, документов и воспоминаний современников, связанных с данной персоной. Именно эта форма и заинтересовала меня и моих одноклассников больше всего, так как наиболее подходит для освещения выбранной нами темы.

А соединяя её с виртуальной выставкой, получился новый, многофункциональный информационный ресурс, который, во-первых, предоставляет возможность получения новой информации широкому кругу пользователей, во-вторых, позволяет при создании выставки-энциклопедии расширить круг использованных средств и приемов для реализации идеи и концепции проекта (тексты, графика, аудио, видео и др.).

Виртуальная выставка-энциклопедия носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на развитие творческой инициативы и деятельности учащихся, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории развития науки.

А ещё, такой информационный многофункциональный Интернет ресурс значительно облегчает доступ всех заинтересованных сторон к взаимному и плодотворному взаимодействию.

Каждый из ребят создавал свою страничку данной выставки-энциклопедии, продумывал её оформление и содержание в соответствие со своей темой проекта. Мною была создана страница “Ломоносов - реформатор русского языка и стихосложения” (приложение 8). Применяя различные технологии, сетевые ресурсы, модели исполнения, мы искали иллюстрации, фотографии, цитаты, статьи и книги, фотографии, видео и многое другое.

При создании информационного продукта я придерживалась следующего алгоритма:

1. Разработка концепции электронной странички.

2. Подготовка иллюстративного материала (сканирование, обработка, создание иллюстративного материала, подготовка текста, создание рабочей папки).

3. Техническая подготовка проекта (наличие необходимых технических средств и доступа к сети Интернет)

3. Создание страницы (работа с выбранным сервисом: регистрация, размещение материалов в выбранном шаблоне, наполнение содержанием, дизайн проекта, сохранение).

4. Проведение презентации и публикация проекта в Интернете.

Виртуальная выставка-энциклопедия создана с помощью сервиса для создания интерактивного контента Genially.

Genial.ly – это онлайн-сервис для создания красивого интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных плакатов, игр, инфографики и т.д.

Этот сервис позволяет одновременно работать в нём нескольким пользователям, что для создания совместного проекта оказалось очень актуально.

В итоге, мною и ребятами, участниками этой исследовательской деятельности были проанализированы источники информации по теме исследования, сформирован список необходимых материалов для разработки информативно-актуального мультимедийного контента. Подготовлены и структурированы данные на основе классификации по направлениям деятельности учёного, периодам его творчества и значимости. Подготовлен интерфейс электронной мультимедийной выставки-энциклопедии, а наполнение энциклопедии происходило подготовленным материалом в различных формах представления. Получился своеобразный инструмент просвещения и патриотического воспитания молодежи в современных условиях, сохранения и передачи научной, культурной и исторической памяти народа.

М.В. Ломоносов — великий ученый, поэт, художник и ремесленник —первооткрыватель и реформатор во многих областях человеческого знания. М.В. Ломоносов был ученым-энциклопедистом и ведущим литератором своего времени. Первый русский мыслитель-революционер А.Н. Радищев справедливо называл М.В. Ломоносова «насадителем русского слова».

М.В. Ломоносов стоял у истоков современного русского литературного языка. Он являлся автором первой грамматики, автором трудов, заложивших основу современной науки о диалектах русского языка. Им была дана классификация славянских языков, подтверждающая родство русского, украинского и белорусского языков.

М.В. Ломоносов разработал стилистическую систему русского языка - «теорию трех штилей». В ней ученый подробно описал жанровые особенности русской литературы: высокий стиль (ода, героическая поэма, трагедия); средний стиль (элегия, драма, сатира); низкий стиль (письмо, песня, комедия, басня).

Реформа русской словесности имело важное историческое значение. Она помогла упорядочить употребления языковых средств. Стилистическая теория М.В. Ломоносова послужила средством борьбы со злоупотреблениями иностранными словами.

Большую просветительскую роль М.В. Ломоносов отводил поэзии. Им был создан особый поэтический жанр философсконаучного стихотворения - «стихотворение-размышление».

Перу М.В. Ломоносова принадлежат произведения самых разных жанров: оды, сатиры, басни, эпиграммы. Ломоносовская поэзия по преимуществу гражданская и героическая, о чем свидетельствуют его многочисленные оды, написанные по случаю значительных событий и торжеств («На победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 г.», «На день восшествия на всероссийский престол Ее величества императрицы Елисаветы Петровны» и др.).

Реформа стихосложения М.В. Ломоносова и его произведения прославили русскую поэзию. Ломоносовские реформы в области языка были прогрессивным нововведением того времени, значение их не утрачено и сегодня.

Великий русский ученый и поэт Ломоносов оказал громадное воздействие на весь ход развития русской филологической культуры, в том числе на развитие русского литературного языка. Разнообразно и щедро одаренный от природы, обладая не только творческим гением, но также обширным, трезвым и светлым умом, горячо преданный родине и потребностям ее культурного преуспеяния, Ломоносов, как никто из его предшественников и современников, сумел правильно определить соотношение тех элементов, из которых исторически складывалась русская письменная речь, и угадать насущные, живые нужды ее развития.

Чуть больше половины века жил, мыслил, действовал, творил и просветительствовал Михайло Ломоносов.

Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова - сплошная полоса познания и развития, открытий и практических опытов. Такую «всеядную» жажду испытали только избранные.

Биография Ломоносова – это биография «молодой науки российской», здесь судьба человека тесно связана с научными открытиями и творческими деяниями. России, прежде всего, служил Михайло Ломоносов, ей посвящал свои оды и исследования.

Очень важное значение имеют научные труды Ломоносова в области языка и теории поэзии. Этими работами Ломоносов произвёл существенную реформу в области русского литературного языка и утвердил систему стихосложения, которая стала основной в XVIII и XIX веках и дошла до наших дней.

Замечу, что некоторые проблемы, с которыми Ломоносов боролся в свое время, существуют и в современном русском языке. Поэтому необходимо охранять наш язык, прислушиваться к рекомендациям великого ученого, которые актуальны и в XXI веке.

М. В. Ломоносов своими теоретическими работами в области русского языка, практической деятельностью писателя и ученого способствовал реформированию русского литературного языка, на многие десятилетия предопределил основные пути его развития.

● Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII в. М.; Л., 1936.

● Коровин Г.М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1961.

● Кузнецов Б.Г. Творческий путь Ломоносова. М., 1952.

● Меншуткин Б.Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. М.; Л.. 1947.

● Серман И.Э. Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966.

● Шипицына Г. М. ИЗМЕНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ ЕГО НОСИТЕЛЕЙ // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-yazyke-kak-sledstvie-izmeneniy-v-zhizni-ego-nositeley (дата обращения 03.11.2021 г.)

● Шоцкая Л.И., Абрамова А.М. ИМЕННАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА К СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ М. В. ЛОМОНОСОВА // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-m-v-lomonosova-v-istorii-russkogo-literaturnogo-yazyka/viewer (дата обращения 03.11.2021 г.)

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Рис. 8. Страница из виртуальной энциклопедии “Феномен Ломоносова”

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.