Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области

Индивидуальный итоговый проект

Ломоносов в истории освоения космоса

Выполнила: Дмитриева Анжелика,

учащаяся 8А класса

Научный руководитель:

Сизова Ольга Николаевна,

учитель музыки, педагог-библиотекарь

высшей квалификационной категории

Галич

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

I. ГЛАВА. Вклад Ломоносова в астрономию 5

1.1. Отечественная астрономия XVII-начале XVIII в. 5

1.2. Работы М.В. Ломоносова по астрономии 7

1.3. Открытие М.В. Ломоносовым атмосферы на Венере 11

1.4. Работы по прикладной оптике 12

1.5. Приложение астрономической науки к мореплаванию 13

II. ГЛАВА. Создание виртуальной страницы электронной интерактивной выставки-энциклопедии 15

ВЫВОД 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

В этом году исполняется 310 лет со дня рождения выдающегося русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова.

Немногие современники и гораздо более многочисленные потомки, среди которых немало выдающихся ученых, писали о Ломоносове и его уникальном вкладе в развитие науки и образования. Поэтому и мы хотим разглядеть и понять этот уникальный феномен – феномен Ломоносова. Актуальность обращение к жизни и деятельности российского академика обусловлена необходимостью познания его наследия, потребностью изучения личности, судьбы ученого и его открытий.

Обращения к данной теме обусловлена ещё и тем, что Михаил Васильевич Ломоносов является одним из великих учёных, которого без сомнений можно поставить на одно из первых мест среди разносторонне одаренных людей в истории человечества.

Оптика и теплота, электричество и тяготение, метеорология и искусство, география и металлургия, история и химия, философия и литература, геология и астрономия - вот те области, в которых Ломоносов оставил свои след. А. С. Пушкин писал, что, "соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей".

В то время, когда родился М. В. Ломоносов, в Российском государстве существовало всего лишь два высших учебных заведения - славяно-греко-латинская академия в Москве и Киевская духовная академия. Однако требования высших кругов общества не позволяли людям из низших сословий научиться более существенному, кроме как читать и писать, по традиции крестьянину заниматься науками считалось пустым и ненужным занятием.

Поэтому случай с Михаила Васильевича Ломоносова можно считать уникальным.

Многие современные школьники имеют только довольно общее и поверхностное представление о его научной деятельности. Чтобы осветить всю научную деятельность Ломоносова, для этого пришлось бы написать большую книгу, и, может быть, не одну.

Еще в детстве, будучи любопытным ребенком, я любила подолгу смотреть на звёздное небо. Меня поражало это великолепие множества мерцающих где-то вдали светил. Мне всегда было интересно, а что там высоко-высоко в небе, а как устроена Вселенная. Поэтому, когда мой научный руководитель предложил написать проект, посвященный научной деятельности Ломоносова, я, зная, что среди множества наук, в развитие которых Ломоносов внес вклад, одно из наиболее видных мест занимает астрономия, выбрала эту тему. А всё ли из его астрономического наследства М.В. Ломоносова изучено сегодня? Для астрономических исследований Ломоносова при всем их многообразии характерно — как и для всей его деятельности — стремление не отрывать науку от практических запросов родной страны. Так ли это?

Объект исследования - историческая литература содержащая информацию о жизни и деятельности М.В. Ломоносова, его научных достижениях.

Предметом исследования являются научные, сделанные М.В. Ломоносовым открытия в области астрономии

Цель: изучить научную деятельность Михаила Васильевича Ломоносова как одного из крупнейших астрономов своего времени.

Для раскрытия темы исследования, необходимо решить следующие основные задачи:

1. Изучить астрономические труды М.В. Ломоносова.

2. Дать их характеристику с позиций практического использования.

3. Рассмотреть вопрос об их использовании в современном мире.

4. Оформить материал в виде виртуальной странички интерактивной электронной энциклопедии.

Методы исследования: анализ литературы, систематизация, сравнение, обобщение.

Теоретическая значимость проведенного исследования позволит осмыслить и в значительной мере углубить представление о выдающемся ученом, внесшим значительный вклад в развитие науки, в т.ч. астрономии

Практическим результатом будет создание виртуальной страницы с опубликованными материалами моего исследования в электронной интерактивной выставке, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова “Феномен Ломоносова”. Использовать данный материал можно будет на уроках физики и астрономии, во внеклассной работе.

...Разум с помощью науки проникает в тайны вещества,

указывает, где истина. Наука и опыт — только средства,

только способы собирания материалов для разума..

М. В. Ломоносов

Ломоносов вошел в историю астрономии как первый русский астрофизик, выдающийся деятель в области практической астрономии и астрономического приборостроения, организатор научных астрономических экспедиций, неутомимый пропагандист астрономических знаний и передовых космологических воззрений (приложение 1).

Успеху деятельности Ломоносова в области астрономии способствовал высокий уровень развития этой науки в России.

Заметных результатов русская астрономия достигла в конце XVII-начале XVIII в. , когда становление новой науки в стране и создание национальных научных кадров были поставлены на уровень государственной задачи. Петр I, хорошо знакомый с научной астрономией своего времени, понимал значение этой науки для мореплавания, картографирования обширной территории Российской империи. Уже в начале XVIII в. в Навигацкой школе в Москве, а затем в Морской академии в Петербурге велась подготовка отечественных специалистов: опытных геодезистов и морских офицеров, имевших хорошие познания и в области астрономии. Воспитанники этих учебных заведений приняли участие в астрономо-геодезических экспедициях, предпринятых в первой четверти XVIII в. В значительной степени благодаря их работам на географические карты была нанесена большая часть территории России. Кроме того, эти экспедиции способствовали изучению страны, использованию ее природных богатств. Таким образом осуществлялась многосторонняя связь астрономической науки с решением практических задач в государственном масштабе.

Особенно велики заслуги в развитии отечественной астрономии в тот период Я. В. Брюса сподвижника Петра I. В 1700 г. по поручению Петра I он организовал в Москве в здании Сухаревой башни “Школу математических и навигацких наук с астрономической обсерваторией”, где проводил астрономические наблюдения (приложение 2). Являясь одним из первых пропагандистов учения Коперника в России, он в 1717 г. перевел на русский язык сочинение X. Гюйгенса “Книгу мировоззрения или мнение о небесполезных глобусах и их украшениях”. Брюс был инициатором систематического издания астрономических календарей в стране.

Труды Я. В. Брюса, В. О. Киприанова и других отечественных ученых подготовили дальнейший прогресс астрономической науки в России.

С момента своего основания Петербургская академия наук стала центром астрономических исследований (приложение 3). Здесь разрабатывались вопросы теоретической и практической астрономии. Начало астрономическим работам в Академии положил Ж. Н. Делил (приложение 4). Он принял активное участие в возведении обсерватории, которая разместилась в башне строящейся тогда Кунсткамеры. Обсерватория заняла четвертый и пятый этажи. Так называемая нижняя обсерватория, где находились более крупные инструменты: стенной и подвижный секстанты, стенной квадрант, астрономические часы, большой небесный глобус, занимала четвертый этаж. На пятом этаже помещалась средняя обсерватория с инструментами меньших размеров: гномонами, квадрантами, зрительными трубами и т. д. Верхней обсерватории достался шестой этаж; помещение было затемнено, ибо здесь была устроена камера-обскура, чтобы наблюдать в ней солнечные затмения. Этим оборудованием Академическая обсерватория располагала в 30-40-х годах.

Первый руководитель Астрономической обсерватории Ж. Н. Делил заботился о подборе инструментов, которые не только приобретались за границей, но и изготовлялись талантливыми русскими мастерами, работавшими в Инструментальных мастерских Академии: А. И. и И. И. Беляевыми, П. О. Голыниным, Ф. Н. Кирютиным, Н. Г. Чижовым, А. И. К олотошиным и др. В 1735 г. после смерти Брюса его большое собрание астрономических инструментов и приборов было передано Петербургской академии наук для обсерватории (приложение 5).

Так, за сравнительно короткий срок за 10-12 лет Петербургская академия наук создала первоклассную обсерваторию, не уступавшую по оборудованию лучшим обсерваториям мира. Известный французский астроном XVIII в. Ж. Ж. Баланд назвал Астрономическую обсерваторию Петербургской академии одной из самых великолепных в Европе.

Ж. Н. Делил много занимался астрономическими наблюдениями, в том числе имеющими непосредственное отношение к определению географической долготы мест. Он положил начало службе времени в нашей стране. По его предложению с 1735 г. в Петербурге в полдень с бастиона Адмиралтейства, а позднее с Петропавловской крепости производился пушечный выстрел. Делил выступал пропагандистом учения о гелиоцентрическом строении Солнечной системы. Вместе с тем он уделял много времени подготовке русских астрономов и геодезистов.

Среди его учеников был А. Д. Красильников, который вместе с другими учеными принял участие во Второй Камчатской экспедиции. Работы Красильникова получили высокую оценку Ломоносова. В 1764 г. он писал, что выполненные этим астрономом наблюдения, учиненные для измерения России от дальних Камчатских берегов до острова Даго в Европе, известны и одобрены от двух Делимей Ж. Н. Децилем и Л. Децилем де ал Кройером. Авт. , славных и искусных астрономов, и от профессора астрономии Грошева.

В 30-50-е годы астрономическая наука в Петербургской академии была представлена, помимо Делила, академиками Г. Гейнзиусом, X. Н. Винсгеймом, А. Н. Гирш.

М.В. Ломоносов начал заниматься астрономией уже в первые годы деятельности в Академии. Он с большим уважением относился к этой науке. Красота, важность, обширность, величие астрономии, писал ученый, не только возвышают дух мудрых, возбуждая их пытливость и усердие, не только прельщают умы граждан просвещенных и находящих отраду в науках, но и необразованную толпу приводят в изумление .

Возможно, что еще в Марбурге русский студент получил первые научные сведения по астрономии у Хр. Вольфа, который преподавал эту дисциплину в течение многих лет. Ломоносову были хорошо известны многие сочинения Вольфа, в которых, в частности, рассматривались проблемы астрономии и прикладной оптики.

Так, в 1738 г. в Марбурге русский студент приобрел многотомный труд своего учителя “Элементы всеобщей математики” (приложение 6). Третий том этого издания содержал обширные сведения по астрономии, оптике, катоптрике, диоптрике и т. д. Труд Вольфа был предназначен не только для преподавания, но и для самостоятельных занятий. Он представлял собой энциклопедию физико- математических и технических знаний. Кроме того, Ломоносову был знаком и обширный библиографический обзор книг по математике оптике астрономии гидростатике общей механике изданный Вольфом под названием Краткое наставление о наилучших математических сочинениях.

Ломоносов, стремившийся к знаниям и практическому их использованию, без сомнения проявил живейший интерес к описанию различных инструментов и приборов, которые содержались в книгах Вольфа. Об этом свидетельствуют его работы по прикладной оптике, которым он уделял много времени, особенно в последние 10 лет своей жизни.

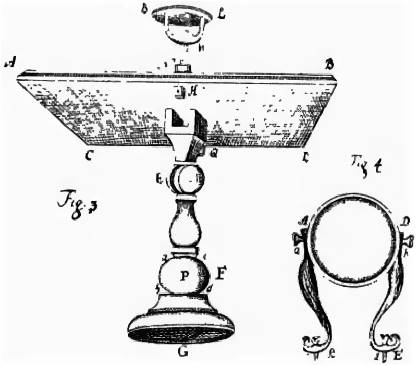

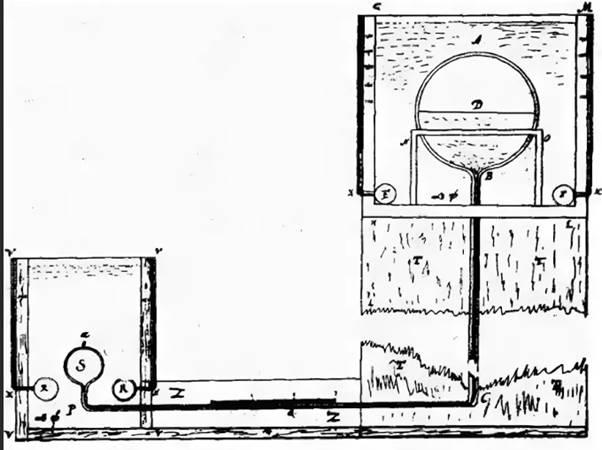

Одной из первых работ Ломоносова по возвращении в Петербург из Германии летом 1741 г. была диссертация “Рассуждение о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте”, которую он представил в Академию в августе 1741 г. Однако никакого решения об этой работе молодого ученого не последовало, и она до 1758 г. пролежала в Академическом архиве, пока Ломоносов снова не занялся улучшением конструкций зажигательных инструментов и другими проблемами прикладной оптики. Предложенная им в 1741 г. конструкция зажигательного инструмента, состоящего из большого числа собирательных линз в комбинации с плоскими зеркалами, была оригинальной, в то время никем из мастеров-оптиков и ученых такие инструменты не изготовлялись (приложение 7). Молодой ученый был уверен в успехе и практической пользе разработанного им инструмента. Я убежден, писал он, что цель, к которой я стремлюсь, легко достижима. Он так объяснял преимущества нового инструмента: “Тут не нужно потеть за отливкой огромных стекол и заниматься докучнейшим трудом, полируя их, ибо несколько меньших стекол произведут то же действие. Они потребуют сравнительно небольших расходов, а для их изготовления не нужно будет большого труда и усилий”.

В начале 40-х годов Ломоносов проявил себя не только как пытливый естествоиспытатель, но и как талантливый художник слова, утверждающий материальность происходящих в природе явлений и независимость их от человеческого сознания. К 1743 г. относятся два стихотворения, написанные молодым адъюнктом физики: “Утреннее размышление о божием величестве” и “Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния”, в которых он раскрыл необъятную картину мироздания, высказал важные мысли о физической природе солнечной поверхности и бесконечности Вселенной. Он с поразительной глубиной описал бурные процессы, происходящие на Солнце, которые лишь во второй половине XIX в. были научно доказаны астрофизиками. Ломоносов в “Утреннем размышлении…” писал:

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было взлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло приблизившись воззреть,

Тогда со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненно валы стремятся

И не находят берегов,

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода кипят,

Горищи там дожди шумят.

В “Вечернем размышлении” поэт-естествоиспытатель красочно воспроизвел картину наступления ночи:

Лучи от нас склонились прочь.

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

И здесь же он развивает идею о множественности миров:

Уста премудрых нам гласят

Там разных множество светов

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков;

Для общей славы божества

Там равна сила естества.

Г. В. Плеханов говорил по поводу этих произведений великого ученого, что научное представление о космосе располагало душу Ломоносова к живейшему принятию впечатлений, получившихся им от картин природы, что поэтом несомненным, глубоко чувствовавшим поэтом он становится тогда, когда смотрит на Вселенную не с точки зрения того или другого мифа, а с точки зрения современного ему естествознания, так хорошо ему знакомого.

Слова о божием величестве введены Ломоносовым в заглавия этих произведений главным образом по цензурным соображениям. Положенные в основу этих поэтических од материалистические представления о Вселенной, и в частности о небесных телах, вызывали нарекания со стороны церковников. В оде Утреннее размышление. . . ученый выдвинул революционную для своего времени идею о наличии на солнечной поверхности постоянно происходящих процессов изменения состояния вещества.

В дальнейшем новые методы исследования небесных тел полностью подтвердили эту догадку Ломоносова о природе солнечной поверхности и бесконечности Вселенной.

В 1744 г. внимание ученых многих стран, в том числе и России, привлекало появление кометы необычайной яркости. Наиболее обстоятельные наблюдения этой кометы провел профессор астрономии Петербургской академии Г. Гейнзиус. Результаты своих исследований он изложил в специальной работе на немецком языке. В целях устранения ложных толкований в народе о появлении комет Академия наук решила издать работу Гейнзиуса не только на немецком, но и на русском языке. Перевод был поручен Ломоносову. За короткое время молодой ученый успешно справился с заданием. Русский перевод “Описания в начале 1744 года явившаяся кометы” был опубликован в 1744 г. и свидетельствовал не только о хорошем знании Ломоносовым немецкого языка и искусства перевода, но и его большой эрудиции в области астрономии. Книга стала первой научно-популярной работой о кометах, вышедшей в России.

В последующие годы интерес Ломоносова к исследованию природы комет был связан с изучением атмосферного электричества. Отвергая теорию И. Ньютона о кометных хвостах как парах, истекающих из атмосфер комет под действием тепла солнечных лучей, русский ученый разработал оригинальную физическую теорию состава и строения комет и кометных хвостов, основанную на электрических явлениях. Свою теорию комет Ломоносов изложил в речи “Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих”, произнесенной 26 ноября 1753 г. на торжественном Публичном собрании в Петербургской академии. В течение долгого времени теория кометных хвостов, разработанная Ломоносовым, как отмечает советский исследователь П. Г. Кулаковский, была лучшей физической теорией комет.

Ломоносов постоянно интересовался астрономической наукой и считал, что она, так же как геодезия, может успешнее, чем в любой другой стране, развиваться в России, над “которою солнце целую половину своего течения совершает и в которой каждое светило, восходящее и заходящее, в едино мгновение видеть можно”.

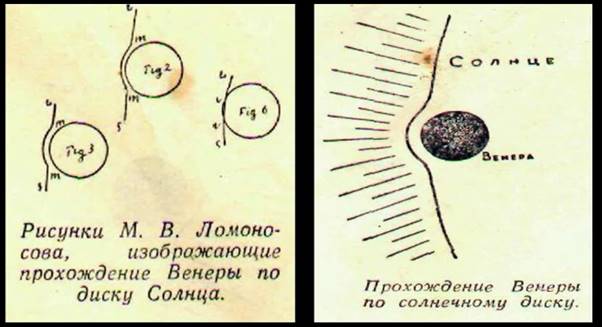

Самым выдающимся достижением Ломоносова в области астрономии было открытие им атмосферы на Венере. Это открытие явилось результатом наблюдений редкого небесного явления прохождения Венеры по диску Солнца, которые были проведены Ломоносовым в 1761 г. с исключительным успехом (приложение 8).

Сам Ломоносов наблюдал это явление у себя дома в небольшую зрительную трубу. Это было первое наблюдение прохождения Венеры, проведенное с астрофизическими задачами; при этом Ломоносов сделал одно из интереснейших астрофизических открытий XVIII в.: он открыл существование атмосферы вокруг Венеры.

Ломоносов обратил внимание на то, что солнечный край как бы затуманился в том месте, где его (в проекции на небо) коснулся край диска Венеры. Им наблюдалась и была тщательно описана деформация края Солнца при прохождении солнечных лучей сквозь атмосферу Венеры, а также светлая каемка вокруг планеты. Ломоносов смело заключил отсюда, что планета Венера окружена «знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного».

Усмотрение этого яркого ободка вокруг Венеры составляло наиболее важную часть наблюдений Ломоносова. Его в это же время заметили и другие наблюдатели, в частности Румовский, но не придали этому явлению должного значения и не сумели его истолковать. Правильного объяснения этого явления не дал никто из современников Ломоносова, а между тем этим открытием было положено начало физическому изучению планет.

О том, что для жизни на планете необходима атмосфера и что у планет могут быть атмосферы, догадывались и предполагали и до Ломоносова, но конкретно об этом ничего не знали. Установленный же Ломоносовым факт бесспорно доказывал впервые сходство, по крайней мере, одной из планет — Венеры — с Землей в смысле наличия атмосферы. Ломоносов, убежденный в справедливости материалистической идеи о множественности обитаемых миров, дал впервые научную почву для обоснования этой идеи и сам сделал вывод о вероятности жизни на Венере ввиду наличия у нее атмосферы.

Это открытие — одно из величайших по своему значению открытий Ломоносова и одно из величайших астрофизических открытий вообще, — не было достаточно оценено в царской России. Сообщение о нем было отпечатано на русском и немецком языках и было, по-видимому, распространено по зарубежным научным учреждениям. Однако и там открытие Ломоносова не было принято во внимание. Немецкие и английские астрономы, которым за рубежом продолжают приписывать открытие атмосферы вокруг Венеры, обнаружили ее в действительности лишь 30 годами позднее.

В своих астрономических работах русский ученый выступал как крупный знаток этой отрасли знания. Он глубоко понимал не только задачи дальнейшего изучения небесных явлений, но и пути, которые приведут к использованию результатов науки в общественное практике. Примером этого могут служить его труды по прикладной оптике.

Проблемами прикладной оптики Ломоносов интересовался в течение всей творческой деятельности. Начав в 1741 г. с написания диссертации Рассуждение о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте, он собирался продолжить экспериментальные оптические исследования и в последующие годы. Так, в 1748 г. , чтобы чинить физические и ботанические обсервации, ученый просил Канцелярию Академии наук выдать ему микроскопы простые и сложные. После постройки Химической лаборатории он в основном проводил химические исследования, среди которых большое место занимала проблема природы света и теории цветов, имеющая прямое отношение к оптике. Ломоносов много внимания уделял изготовлению цветных смальт и цветного стекла.

Тесную связь своих химических исследований с оптикой он подчеркнул в 1751 г. в “Слове о пользе химии”.

Интенсивная работа в области химии, физики и других наук в 40-х-начале 50-х годов не позволила Ломоносову вплотную заняться оптическими исследованиями. Только в середине 50-х годов он приступил к конструированию оптических приборов и до конца своих дней не прекращал этих занятий. В 1756 г. он изготовил одно из выдающихся творений в области инструментальной оптики так называемую ночезрительную трубу (приложение 9). Принцип нового аппарата был основан на применении сгущения для увеличения эффективности зрительной трубы в ночных условиях. В мае того же года он продемонстрировал на заседании Академического собрания машину для сгущения света, изготовленную по его проекту русскими мастерами в Инструментальных, мастерских Академии наук. Прибор, представленный ученым, предназначался для того, чтобы различать в ночное время скалы и корабли. В 1764 г. Ломоносов смог изготовить: несколько ночезрительных труб для нужд экспедиция, отправлявшихся на поиски северо-западного морского пути.

В 1760-1762 гг. Ломоносов много внимания уделял проблемам теоретической и практической оптики, химии и технологии производства оптического стекла и сплавов для металлических зеркал мореходной астрономии. В своей домашней лаборатории и мастерской ученый конструировал и создавал различные оптические инструменты. Так появились его конструкции однозеркального телескопа, усовершенствованных двухзеркальных зрительных труб, микроскопов, звездного фотометра, камеры-обскуры и т. д. Изучив проблемы точного местонахождения в море, Ломоносов спроектировал специальный инструмент морской жезл, служащий к точному определению времени на море.

В начале 60-х годов Ломоносов продолжал работать над совершенствованием конструкций зеркальных телескопов. Ему принадлежит идея создания первого в мире горизонтального телескопа, который был снабжен сидеростатом. В этом инструменте зрительная труба располагалась неподвижно в горизонтальном положении, а свет от небесных светил направлялся в нее посредством плоского вращающегося зеркала. Такие горизонтальные телескопы стали входить в употребление лишь во второй половине XIX в.

Ломоносов разработал собственную конструкцию зеркального телескопа, оптическая система которого состояла только из одного вогнутого зеркала и окуляра. Путем наклона главного зеркала по отношению к оптической оси всего лишь на 4 градуса Ломоносов устранил необходимость крепления дополнительных зеркал. Свой телескоп он назвал катадиоптрической зрительной трубой (приложение 10).

Для астрономических исследований Ломоносова при всем их многообразии характерно — как и для всей его деятельности — стремление не отрывать науку от практических запросов родной страны. Поэтому большое внимание уделял Ломоносов астрономическим задачам кораблевождения и картографии, хотя, занятый множеством работ, он не принимал непосредственного участия в геодезических экспедициях. Работы Ломоносова состояли в изыскании более точных и удобных методов определения координат, причем далеко не все его работы в этой области были изучены потомками. Многое из его астрономического наследства ожидает изучения доныне.

В 1757 г. Ломоносов был поставлен во главе Географического департамента и стал хлопотать о составлении и издании нового атласа, так как атлас, выпущенный академиками Делилем, Эйлером и др., не обладал необходимой точностью. Хлопоты Ломоносова об отпуске средств на три географические экспедиции, которые бы могли определить «знатных мест долготы и широты астрономическими наблюдениями», не увенчались успехом. В процессе подготовки этих несостоявшихся экспедиций Ломоносов составил инструкции для наблюдений астрономов и геодезистов, отправлявшихся на работы, и сам увлекся научной рационализацией методов полевой и мореходной астрономии.

В «Рассуждении о большей точности морского пути» Ломоносов выдвинул грандиозный проект создания международной мореплавательной академии с целью изучения всего опыта мореплавания. В этой работе Ломоносов подробно разбирает вопросы: 1) об определении широты места, где находится корабль, 2) об отыскании широты места, где находится корабль, по найденному местному времени, 3) об установлении по часам времени на начальном меридиане, 4) о нахождении первого меридиана по наблюдениям звезд. При этом Ломоносов предлагает разные усовершенствования в морских астрономических приборах и новый прибор вместо введенного в Англии в 1730 г. секстанта, построенного по идее Ньютона.

Прибор Ломоносова предназначался в основном для определения времени, широты и долготы по Луне, и имел то преимущество, что не требовал трудного деления всего квадранта на градусы. Как пишет Ломоносов, его прибор «все помешательства в наблюдениях от мрачного горизонта» и «от непостоянного лучей преломления происходящие отвращает». Кроме того, Ломоносов предлагал на кораблях устраивать особую обсерваторию в карданном подвесе, которая бы избавляла наблюдателя от морской качки. Идея прибора и метода Ломоносова была возрождена в XIX в.

Вместо определения полуденной линии из наблюдений Солнца на одинаковой высоте до и после полудня Ломоносов придумал новый метод и прибор для определения полуденной линии из наблюдений околополярных звезд при их наибольших удалениях от меридиана (приложение 11).

Улучшению хода астрономических часов Ломоносов тоже уделял большое внимание и, в частности, разработал проект четырехпружинного хронометра.

В 1762 г. Ломоносов разработал и построил «морской жезл», создав теорию его применения (приложение 12). Это был особого вида секстант, служивший для наблюдения пар звезд, видимых в одном вертикале. Как отмечал Ломоносов, преимущество его метода перед методом известного французского ученого Лакайля и другими методами состояло в большей точности, большем удобстве при наблюдениях и большей простоте вычислений.

Из работ, имеющих непосредственное практическое значение, отметим еще изобретение Ломоносовым прототипа современного статического гравиметра, служащего для исследования силы тяжести. Это был род барометра, в котором вес столба ртути поддерживался давлением замкнутого столба воздуха, находящегося при постоянной температуре (приложение 13). Высота столба ртути в нем зависит от силы тяжести, которая в разных местах Земли несколько различна.

В 1756 г. Ломоносов изобрел особый маятник для выяснения того, не меняет ли своего места внутри Земли центр ее тяжести. Изобретательность Ломоносова и его научная прозорливость помогли ему посредством этого прибора установить периодичность в колебании отвесной линии, связанную с периодичностью движения Луны. Помимо того, Ломоносов искал приливы в земной атмосфере.

К 310-летию со дня рождения великого ученого мы со своими одноклассниками решили подробнее познакомиться с направлениями научной и культурной деятельности М.В. Ломоносова. Написав исследовательские проекты, посвященные каждой из предметных сторон деятельности ученого, было решено объединить их все под одной темой «Феномен Ломоносова-человека, опередившего время» и создать электронную версию: https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova . Форма была выбрана – виртуальная интерактивная выставка-энциклопедия.

Энциклопедия — является особым видом книги, пожалуй, самым незаменимым с точки зрения практической пользы. А электронная энциклопедия упрощает доступ к большим объемам информации, которая систематизирована и структурирована в соответствии с выбранной темой.

Соединяя её с виртуальной выставкой, получился новый, многофункциональный информационный ресурс, который, во-первых, предоставляет возможность получения новой информации широкому кругу пользователей, во-вторых, позволяет при создании выставки-энциклопедии расширить круг использованных средств и приемов для реализации идеи и концепции проекта (тексты, графика, аудио, видео и др.).

Виртуальная выставка-энциклопедия носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на развитие творческой инициативы и деятельности учащихся, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории развития науки.

Каждый из ребят создавал свою страничку данной выставки-энциклопедии, продумывал её оформление и содержание в соответствие со своей темой проекта. Мною была оформлена страница “Ломоносов в истории освоения космоса” (приложение 14). Применяя различные технологии, сетевые ресурсы, модели исполнения, мы искали иллюстрации, фотографии, цитаты, статьи и книги, фотографии, видео и многое другое.

При создании информационного продукта я придерживалась следующего алгоритма:

1. Разработка концепции электронной странички.

2. Подготовка иллюстративного материала (сканирование, обработка, создание иллюстративного материала, подготовка текста, создание рабочей папки).

3. Техническая подготовка проекта (наличие необходимых технических средств и доступа к сети Интернет)

3. Создание страницы (работа с выбранным сервисом: регистрация, размещение материалов в выбранном шаблоне, наполнение содержанием, дизайн проекта, сохранение).

4. Проведение презентации и публикация проекта в Интернете.

Виртуальная выставка-энциклопедия создана с помощью сервиса для создания интерактивного контента Genially.

Genial.ly – это онлайн-сервис для создания красивого интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных плакатов, игр, инфографики и т.д. Этот сервис позволяет одновременно работать в нём нескольким пользователям, что для создания совместного проекта оказалось очень актуально.

В итоге, мною и ребятами, участниками этой исследовательской деятельности были проанализированы источники информации по теме исследования, сформирован список необходимых материалов для разработки информативно-актуального мультимедийного контента. Подготовлены и структурированы данные на основе классификации по направлениям деятельности учёного, периодам его творчества и значимости. Подготовлен интерфейс электронной мультимедийной выставки-энциклопедии, а наполнение энциклопедии происходило подготовленным материалом в различных формах представления. Получился своеобразный инструмент просвещения и патриотического воспитания молодежи в современных условиях, сохранения и передачи научной, культурной и исторической памяти народа.

Широта научных интересов Ломоносова — вот что поражает в первую очередь. Ни одна важная естественно-научная дискуссия не обходилась без его участия, и он почти всегда принимал правильную сторону. Но иногда проходило более века, прежде чем подтверждалась его правота.

Наиболее главным результатом астрономических исследований Ломоносова, несомненно, будет является открытие им наличия у Венеры атмосферы. Данное открытие Ломоносов совершил во время наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца 26 мая (6 июня) 1761 года.

Десятки высококвалифицированных астрономов наблюдали прохождение Венеры через диск Солнца. Но только Ломоносов, который вел наблюдения ради личного интереса, заметил вокруг диска Венеры светящийся ободок и сделал вывод о наличии у этой планеты атмосферы. Когда спустя десятилетия к такому же выводу пришли профессионалы-астрономы, о Ломоносове никто и не вспомнил.

Широта и многообразие астрономических занятий Ломоносова отвечали историческим потребностям страны.

Ломоносов был не только великим ученым, но и великим патриотом. В науке он видел могучую силу для улучшения жизни народа. Ломоносов прекрасно понимал, какое значение имеет мореплавание для нашей огромной страны с ее большой морской границей. А для того, чтобы правильно вести корабль в далеком морском путешествии и не заблудиться в безбрежном океане, необходима астрономия: нужно точно знать широту и долготу тех мест, где проходит корабль. Поэтому Ломоносов проявлял особый интерес и изобретательность в создании таких приборов, которые помогали бы морякам как можно лучше ориентироваться в пути по наблюдениям звезд и с наибольшей точностью определять время.

Интерес Ломоносова к проблемам мореплавания не случаен. Бывший помор, совершавший опасные морские плавания, он хорошо знал трудности отважных путешественников. Поэтому он стремился, пользуясь достижениями науки, поимо, чье мореплавателям в их нелегком деле. Все свои знания он направлял на разработку новых, более совершенных методов ориентации на море, изобретая необходимые приборы и инструменты.

В астрономии, как и во многих других отраслях знания, русский ученый далеко опередил свое время. Труды Ломоносова в области астрономии и прикладной оптики отличались глубиной и многообразием. Являясь передовым естествоиспытателем, он и в астрономии проявил большие способности, высказал идеи, далеко опередившие науку того времени. Он был крупным астрономом, астрофизиком, приборостроителем, и значительные успехи отечественной астрономической науки к середине 60-х годов XVIII в. были связаны с именем Ломоносова.

Отмечая огромные заслуги Ломоносова в развитии оптики, С. И. Вавилов писал: Перед нами совершенно жизненно и реально выступает фигура замечательного оптика, мыслителя и теоретика в этой области и вместе с тем неустанно оригинального конструктора, овладевшего химической и механической стороной практической оптики.

До Ломоносова, в его время и даже долго после него астрономы занимались изучением только формы и движения небесных тел. Ломоносов был одним из первых астрономов, поставивших задачу постигнуть подлинную физическую природу далеких небесных тел — Солнца, планет, комет, бесконечно далеких звезд. Никто не заботился так, как Ломоносов, о практическом применении астрономии.

В результате изучения материалов исследования, мною доказано, что для астрономических исследований Ломоносова при всем их многообразии характерно — как и для всей его деятельности — стремление не отрывать науку от практических запросов родной страны.

Изучив материал, деятельность и его творческое наследие, мы узнали об энциклопедичности его таланта и масштабности личности Ломоносова, как сына Отечества. Достижения Ломоносова в астрономии являлись присвоением его имени, малой планете и кратерам на Луне и Марсе.

Первый русский профессор был крестьянским сыном. Занятия наукой сделали его генералом, помещиком и собеседником цариц. Жизненные успехи и независимое поведение Михайлы Васильевича подняли престиж науки и образования в глазах всего российского общества. Недаром Пушкин говорил о нем, что он «сам был нашим первым университетом». Хотя по объективным и субъективным причинам труды Ломоносова-естествоиспытателя оказали меньшее, чем могли бы, влияние на развитие мировой науки, их роль для России огромна.

К сожалению, современная наука уделяет скромное внимание к космосу М.В. Ломоносова, а ведь Эдуард Константинович Циолковский считал его своим учителем.

Ещё неведомы были М.В, Ломоносову такие термины и явления, как ударная волна, возникающая в результате взаимодействия магнитного поля Земли с надвигающимся на нее солнечным ветром, как околоземные области повышенных концентраций заряженных частиц и особенности взаимодействия Земли и Солнца. Все это станет известно в последующие годы и в наши дни, когда наука досконально станет изучать всю солнечную систему. Вступив в ХХI век, мы узнали о природе планет и структуре межпланетного пространства больше, чем за все предыдущие столетия развития земной астрономии. Но как раз в изучении космоса, познании процессов, происходящих во Вселенной, велика и роль М.В. Ломоносова.

Лучше Николая Васильевича Гоголя об этом не скажешь: «Всю русскую землю озирает он от края и до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой… Он как бы заботился о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями ее границы, предоставив другим положить краски…». Ну чем не космонавт ХVIII века перед нами, наблюдающий в иллюминатор космического корабля голубую Землю!..

● Ломоносов М.В. Собрание сочинений: в 3 ч. – М.: Тип. Московского ун-та, 1840 – 1778.

● Ломоносов М. В. Избранное / сост., вступ. ст. и примеч. В.И. Коровина. - М.: Дет. лит., 1986. - 158 с.: ил.

● Ломоносов М. В. Избранное / сост., авт. вступ. ст., примеч. В. И. Коровин, худ. Л. Фалин. - М.: Детская литература, 1981. - 158 с. - (Поэтическая б-ка школьника)

● Ломоносов М.В. Записки по русской истории. – М.: ЭКСМО, 2003. – 704 с. – (Антология мысли).

● Ломоносов М.В. Рассуждение о большой точности морского пути, читанное в Публичном собрании Императорской Академии Наук 8 мая 1759 года Господином Коллежским Советником и Профессором М. Ломоносовым. – СПб.: Тип. Имп. Академии Наук, 1759. – 52 с.

● Михайло Ломоносов. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем . – М.: Современник, 1989. – 493 с.: ил. – (Открытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли.

● Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки истории астрономии в России. М.В. Ломоносов // КабинетЪ. Материалы по истории астрономии [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.astro-cabinet.ru/library/oisravr/ocherki-istorii-astronomii-v-rossii13.htm (дата обращения: 05.11.2021 г.).

● Павлова Г.Е., Федоров А. С.: Михаил Васильевич Ломоносов 1711-1765 . Работы по астрономии и прикладной оптике // NIV [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://lomonosov.lit-info.ru/lomonosov/bio/pavlova-fedorov-lomonosov/po-astronomii-i-prikladnoj-optike.htm (дата обращения: 02.11.2021 г.).

● Попов С. Михаил Васильевич Ломоносов как астроном // Информационный мультимедийный интернет-портал “Всё о природе” [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://disinsect.ru/mikhail-vasil-yevich-lomonosov-kak-astronom/ (дата обращения: 03.11.2021 г.).

Приложение 1

Рис. 1. М. В. Ломоносов ведет астрономические наблюдения.

(Гравюра В. Н. Ростовцева)

Приложение 2

Рис. 2. Школа математических и навигацких наук с астрономической обсерваторией

Приложение 3

Рис. 3. Петербургская академия наук

Приложение 4

Рис. 4. Ж. Н. Делил

Приложение 5

Рис.5. Первая астрономическая обсерватория Академии наук.

Экспозиция Кунсткамеры, Санкт-Петербург.

Приложение 6

Рис. 6. Хр. Вольф и страницы “Элементы всеобщей математики”

Приложение 7

Рис. 7. Катоптрико-диоптрический зажигательный инструмент

Приложение 8

Рис. 8. Открытие атмосферы на Венере

Приложение 9

Рис. 9. “Ночезрительная труба”, изготовленная Беляевым по проекту Ломоносова

Приложение 10

Рис. 10. Отражательный телескоп-рефлектор

Приложение 11

Рис. 11. Прибор М.В. Ломоносова для определения полуденной линии

Приложение 12

Рис. 12. «Морской жезл». Рисунок М.В. Ломоносова

Приложение 13

Рис. 13. “Универсальный барометр” Рисунок Ломоносова

Приложение 14

Рис. 14. Страница виртуальной интерактивной энциклопедии

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.