49 № Сабақ / Урок № 49

Сабақ жоспары / План урока

Сабақтың тақырыбы / Тема урока

Радиосвязь. Детекторный радиоприемник, аналогово-цифровой преобразователь. Каналы связи, средства связи.

Принципы радиосвязи

Радиосвязь-электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

Радиоволны- это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км /сек).

Опыты Герца заинтересовали физиков всего мира. Ученые стали искать способы усовершенствования излучателя и приемника электромагнитных волн.

Использование электромагнитных волн для установления связи без проводов продемонстрировал 7 мая 1895 г. Знаменитый русский физик А.С. Попов. Этот день принято считать днем рождения радио.

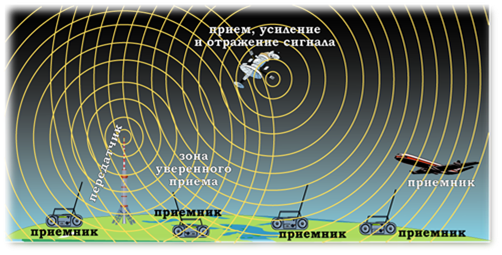

Общая схема радио связи достаточна, проста, для этого необходимо иметь передатчик сигналов, который генерирует волны определенной частоты (модуляция), и приемник, который осуществляет прием обратную генерацию входных сигналов (демодуляция). В случае если сигнал передается на большое расстояние, используются дополнительные приемно-передающие устройства на пример искусственные спутники Земли или ретрансляционные антенны (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Передача сигнала на большие расстояния

Процесс радиосвязи осуществляется на таких свойствах электромагнитных волн как: отражение, переносе энергии и поглощении.

Виды радиосвязи: радиотелеграфная, радиовещание, радиотелефонная, телевидение, радиолокация

В настоящее время развитие радиопромышленности направлено на совершенствование имеющихся устройств связи и разработку принципиально новых, особенно в области новых технологии, таких как цифровая связь и ресурсы сети Интернет. На Рисунке 2 представлены современные средства связи.

Рисунок 2- Современные средства связи

Принцип работы первого радиоприемника

В России одним из первых занялся изучением передачи электромагнитных волн преподаватель офицерских минных курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем нашел способ передачи электромагнитных сигналов на большие расстояния. Как создавать электромагнитные волны, было известно со времен Герца. Увеличить интенсивность излучаемых волн можно было путем повышения мощности разряда. 7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником (Рисунок 3).

Рисунок 3 - РадиоприемникПопова.1895г. Копия. Политехнический музей. Москва

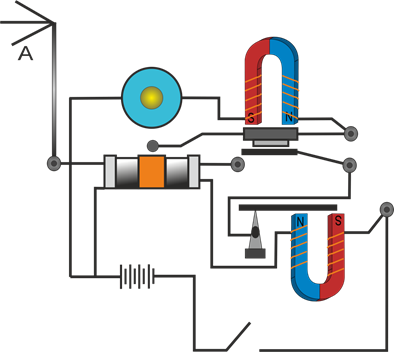

Если для регистрации электромагнитных волн Герц использовал резонатор, то Попов использовал более надежный и чувствительный способ регистратор электромагнитных волн. В качестве устройства, осуществляющего регистрацию электромагнитные волны Попов применил когерер (Рисунок 4). Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. В трубке находятся металлические опилки. В обычном состоянии е сопротивление когерера высоко, что обуславливается плохим контактом опилок между собой.

Рисунок 4 - Когерер

При приеме электромагнитной волны в когерере создается переменный электрический ток высокой частоты. Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, которые спаивают опилки, тем самым, уменьшая его сопротивление в сотни раз. Для возращения когерера в исходное состояние необходимо встряхнуть его, Попов для автоматизации данного процесса использовал электрический звонок, который после приема сигнала подавал звуковой сигнал и встряхивал когерер ударами молоточка. С окончанием приема волны работа звонка прекращалась, так как с встряхиванием когерера повышалось его сопротивление. С последним встряхиванием когерера аппарат был готов к приему новой волны. Для повышения чувствительности аппарата Попов один из выводов когерера заземлил, а другой присоединил к высоко поднятому куску проволоки, создав первую приемную антенну для беспроволочной связи (Рисунок 5). Заземление обеспечивает превращение проводящей поверхности Земли в часть открытого колебательного контура, что увеличивает дальность приема.

Рисунок 5 - Устройство первого радио

Модуляция

При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне преобразуются с помощью микрофона в электрические колебания той же формы. Казалось бы, достаточно усилить эти колебания, подать в антенну, и передача на расстоянии речи и музыки с помощью электромагнитных волн будет осуществлена. Однако в действительности такой простой способ передачи неосуществим.

Дело здесь вот в чем. Колебания звуковой частоты — это медленные колебания. Энергия же, излучаемая в единицу времени, пропорциональна четвертой степени частоты. Поэтому электромагнитные волны низкой частоты практически не излучаются. Возникает проблемная ситуация. Высокочастотные волны интенсивно излучаются, но не несут с собой необходимой информации. Напротив, электрические колебания звуковой частоты такую информацию несут, но электромагнитные волны таких частот не излучаются.

Для осуществления радиотелефонной связи необходимо использовать высокочастотные колебания, интенсивно излучаемые антенной. Незатухающие гармонические колебания высокой частоты вырабатывает генератор, например генератор на транзисторе. Для передачи звука эти высокочастотные колебания изменяют, или как говорят, модулируют, с помощью электрических колебаний низкой (звуковой) частоты.

Модуляцией электромагнитной волны называется изменение ее характеристик (амплитуды, частоты или фазы) при помощи колебаний с частотами, значительно меньшими частоты самой электромагнитной волны.

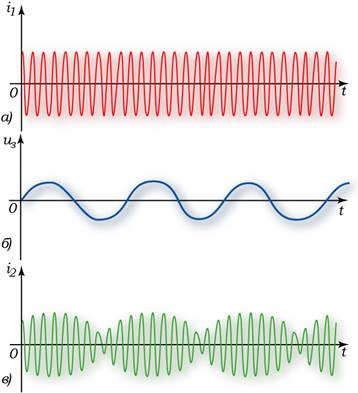

Соответственно различаются амплитудная, частотная и фазовая модуляции колебаний. Частота исходной (немодулированной) волны называется - несущей частотой, а частота изменения характеристик волны при модуляции - частотой модуляции.

Можно, например изменять со звуковой частотой амплитуду высокочастотных колебаний. Этот способ называют амплитудной модуляцией (АМ - англ. Amplitude modulation). На Рисунке 6 представлены три графика: а) график колебаний высокой частоты, которую называют несущей частотой; б) график колебаний звуковой частоты, т.е. модулирующих колебаний; в) график модулированных по амплитуде колебаний.

Основные сферы применения амплитудной модуляции:

1. Радиовещание в различных диапазонах частот (длинные волны, средние волны, короткие волны).

2. Телевещание, в зависимости от стандарта вещания.

3. Радиолюбительская связь (в основном в измененном формате однополосной модуляции).

4. Аэронавигация (радиопеленгация и ОВЧ-радиомаяк).

5. Связь обеспечения полетов.

Рисунок 6 - Амплитудная модуляция

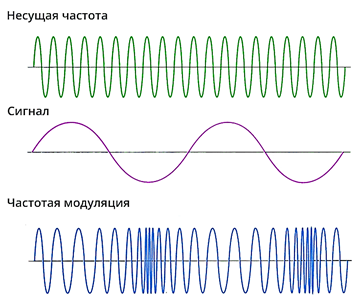

Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Фазовая модуляция

ЧМ применяется для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах.

Высокое качество кодирования аудиосигнала обусловлено тем, что в радиовещании при ЧМ применяется большая (по сравнению с шириной спектра сигнала АМ) девиация несущего сигнала, а в приёмной аппаратуре используют ограничитель амплитуды радиосигнала для устранения импульсных помех. Такая модуляция называется широкополосной ЧМ. В радиосвязи применяется узкополосная ЧМ с небольшой девиацией частоты несущего сигнала.

Фазовая модуляция (ФМ, РM (англ. Phase modulation))— вид модуляции, при которой фаза несущего колебания изменяется прямо пропорционально информационному сигналу.

В случае, когда информационный сигнал является дискретным, то говорят о фазовой манипуляции. Возможна относительная фазовая манипуляция (ОФМ), если информация передается не в самой фазе, а в разности фаз соседних сигналов в последовательности. Хотя для сокращения занимаемой полосы частот манипуляция может производится не прямоугольным, а сглаженным импульсом, например, колоколообразным, приподнятым косинусом и др., но и в этом случае обычно говорят о манипуляции (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Фазовая модуляция

Без модуляции мы в лучшем случае можем контролировать, работает станция или нет, но и только. Без модуляции нет ни телеграфной, ни телефонной, ни телевизионной передачи. Модуляция – процесс медленный. Это такие изменения в высокочастотной колебательной системе, при которых она успевает совершить очень много высокочастотных колебаний, прежде их амплитуда изменится заметным образом.

Детектирование

В приемнике из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные колебания. Такой процесс преобразования сигнала называют детектированием (от латинского слова detectio - обнаружение) или демодуляцией.

Полученный в результате детектирования сигнал соответствует тому звуковому сигналу, который действовал на микрофон передатчика. После усиления колебания низкой частоты могут быть превращены в звук.

На Рисунке 9 представлена схема детектирования. Электромагнитная вона принимается и посредством приемного контура и детектора производится обратное преобразование сигнала, на выходе, из которого мы получаем сигнал такой же частоты и амплитуды как на во входе в генератор высокой частоты.

![]()

Рисунок 9 - Схема детектирования

Принципы радиосвязи

Принципы радиосвязи:

1. Задающий генератор вырабатывает гармонические колебания высокой частоты (несущая частота более 100 тыс. Гц).

2. Микрофон преобразует механические звуковые колебания в электрические той же частоты.

3. Модулятор изменяется по частоте или амплитуде высокочастотные колебания с помощью электрических колебаний низкой частоты.

4. Усилители высокой и низкой частоты усиливают по мощности высокочастотные и звуковые (низкочастотные) электрические колебания.

5. Передающая антенна излучает модулированные электромагнитные волны.

6. Приемная антенна принимает электромагнитные волны. Электромагнитная волна, достигшая приемной антенны, индуцирует в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик.

7. УВЧ.

8. Детектор выделяет из модулированных высокочастотных колебаний низкочастотные колебания.

9. УНЧ.

10. Динамик преобразует электромагнитные колебания в механические звуковые колебания.

Рисунок 10 - Принципы радиосвязи

Радиосвязь на различных видах волн

Электромагнитные волны, используемые для радиосвязи, называются радиоволнами. Радиоволны делятся на группы.

|

Наименование радиоволн |

Диапазон частот, Гц |

Диапазон длин волн (в вакууме), м |

|

Сверхдлинные |

<3∙104 |

> 10 000 |

|

Длинные |

3∙104 – 3∙105 |

10000 – 1000 |

|

Средние |

3∙105 – 3∙106 |

1000 – 100 |

|

Короткие |

3∙106 – 3∙107 |

100 – 10 |

|

Ультракороткие: |

||

|

метровые |

3∙107 – 3∙108 |

10 – 1 |

|

дециметровые |

3∙108 – 3∙109 |

1 – 0,1 |

|

сантиметровые |

3∙109 – 3∙1010 |

0,1 – 0,01 |

|

миллиметровые |

3∙1010 – 3∙1011 |

0,01 – 0,001 |

При использовании электромагнитных волн для радиосвязи как источник, так и приемник радиоволн чаще всего располагают вблизи земной поверхности. Ее форма и физические свойства, а также состояние атмосферы сильно влияют на распространение радиоволн.

Особенно существенное влияние на распространение радиоволн оказывают слои ионизированного газа в верхних частях атмосферы на высоте 100-300 км над поверхностью Земли. Эти слои называют ионосферой. Ионизация воздуха верхних слоев атмосферы вызывается электромагнитным излучением Солнца и потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем.

Распространение радиоволн зависит от свойств атмосферы. Нижняя, наиболее плотная часть атмосферы называется тропосферой и простирается до высоты 10-12 км. Выше расположена стратосфера, верхняя граница которой лежит на высоте 60-80 км. Далее находится ионосфера, которая характеризуется малой плотностью газа. Под действием солнечной радиации молекулы газа ионизируются, то есть распадаются на ионы и свободные электроны. Ионизированный газ обладает свойством электропроводности и может отражать радиоволны.

Ионосфера неоднородна; некоторые ее слои ионизированы наиболее сильно. Различают слои ионосферы D, Е и F Степень ионизации атмосферы зависит от интенсивности солнечной радиации и изменяется в различное время суток и года (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Степень ионизации атмосферы

Проводящая электрический ток ионосфера отражает радиоволны с длиной волны λ>10 м, как обычная металлическая пластина. Но способность ионосферы отражать и поглощать радиоволны существенно меняется в зависимости от времени суток и времен года (именно поэтому радиосвязь, особенно в диапазоне средних длин волн (100-1000 м), гораздо надежнее ночью и в зимнее время) (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Отражение радиоволн ионосферой

Устойчивая радиосвязь между удаленными пунктами на земной поверхности вне прямой видимости оказывается возможной благодаря отражению волн от ионосферы и способности радиоволн огибать выпуклую земную поверхность (т.е. дифракции).

Дифракция выражена тем сильнее, чем больше длина волны. Поэтому радиосвязь на больших расстояниях за счет огибания волнами Земли оказывается возможной лишь при длинах волн, значительно превышающих 100 м (средние и длинные волны, Рисунок 13).

Рисунок 13 - Огибания волнами Земли

Короткие волны (λ < 100 м) распространяются на большие расстояния только за счет многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли. Именно с помощью коротких волн можно осуществить радиосвязь на любых расстояниях между радиостанциями на Земле.

Ультракороткие волны не отражаются от ионосферы, проходя сквозь нее. Они также не огибают земную поверхность и крупные препятствия. Поэтому их используют для радиосвязи на сравнительно небольшие расстояния — 20-30 миль. Дециметровые волны применяются для спутниковой связи и радио-связи в пределах прямой видимости.

Телевидение

В основе телевидения принцип передачи изображения, при помощи радиосигнала или проводов. Телевизионная цепочка включает в себя несколько устройств представленных на Рисунке 14.

Рисунок 14 - Принцип работы телевидения

Радиолокация

В современной технике явление отражения электромагнитных волн широко применяется в радиолокации, то есть определении месторасположения предмета посредством радиоволн и высокочувствительных приемников.

Принцип действия радиолокации полностью основан на явлении отражении электромагнитных волн, принципиальная схема радиолокации очень проста. Передатчик радиоволны, играющий также и роль приемника, посылает импульс, который отражается от какого-либо предмета и направляется обратно. Зная скорость распространения радиоволн, и измерив, время пути волны до объекта и обратно можно определить расстояние:

![]()

Например, импульс прошел путь до объекта и обратно за 50 мкс, а скорость света равна 3.108 м/с, следовательно, объект находится на расстоянии 7,5 км от установки (Рисунок 15). Данные установки называются радиолокаторами.

Рисунок 15 – Принцип работы радиолокации

Радиолокацию используют для обнаружения самолетов и кораблей, определения глубины моря, метеорологии, для определения расстояния до планет, в последе время также нашло применение в автомобилестроении (использование бортовых компьютеров) и других целях.

При приеме радиоволн также могут использоваться достоинства направленного излучения. Например, многие знакомы с параболическими спутниковыми антеннами, фокусирующими излучение спутникового передатчика в точку, где установлен приемный датчик. Применение направленных приемных антенн в радиоастрономии позволило сделать множество фундаментальных научных открытий. Возможность фокусирования высокочастотных радиоволн обеспечила их широкое применение в радиолокации, радиорелейной связи, спутниковом вещании, беспроводной передаче данных и т.п.

Аналогово-цифровой преобразователь

Самостоятельная работа с книгой стр. 149

Домашнее задание:

1. Прочесть Учебник «Физика 11 класс. 1 часть» с. 137-160

2. Составить опорный конспект из материала 49.docx

3. Выполнить задание к уроку 49: выполнить практическую работу (представлена ниже) с нового листа в рабочей тетради, оформить как лабораторную работу: тема, цель, оборудование, задания, вывод.

4. Сфотографировать практическую домашнюю работу поместить в ворд!!! и прикрепить на портал.

Практическая домашняя работа

Тема: «Сборка и настройка простейшего радиоприемника»

Цель: разобраться в сборке и настройке простейшего радиоприемника.

Оборудование: НАПИШИТЕ СОГЛАСНО СХЕМЕ, КОТРОУЮ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СБОРКИ, ПК, интернет

Оформляется в виде реферата по плану:

1. Сборка простейшего радиоприемника;

a) состав (схема, рисунок);

b) принцип работы.

2. Настройка радиоприемника.

3. Вывод

4. Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.