Исследовательская работа

«Сибирский тракт –дорога скорби и печали»

Парфёнова И.В.

учитель истории и обществознания

МАНОУ «Гимназия №2» г.Мариинск

г.Мариинск

Тема: Сибирский тракт – дорога скорби и печали

План

1. Вступление

2. Основная часть

-путешественники

-ссыльные: уголовные, государственные, политические

3. Заключение.

Со склонённой головою,

Ведет через боль и жуть,

Наполненный древней болью

Сибирский кандальный путь.

Под крик и тычки конвоя,

Скрозь грязь и густой туман,

Политый людскою болью,

Слезами и кровью ран.

И сердце зажмёт в испуге

Не звон от колоколов,

Разносится по округе,

Бряцание кандалов.

На протяжении довольно долгого периода сообщение между европейской частью России и Сибирью осуществлялось только по раздельным речным путям. Связано это было с отсутствием дорог. В 1689 году между Россией и Китаем был подписан договор, благодаря которому между странами стали впервые возможны официальные отношения, в ноябре 1689 г. был издан царский указ, который повелевал обустроить путь, соединяющий Москву с Сибирью, так началось строительство Сибирского тракта – Он имеет множество названий - Московско-Сибирский тракт. - Большой тракт. - Московско-Иркутинский тракт. - Главный Сибирский почтовый тракт.

Вновь созданный Сибирский тракт требовал определенного обустройства. Для этого на всей его протяженности строились населенные пункты. Причем села и деревни, находящиеся на тракте, имели большую протяженность. Освоение территории Сибирский тракт стал основной причиной заселения ранее малообжитых мест.

Кандальный путь. Сибирский тракт – сухопутный маршрут, где помимо множества почтовых станций через каждые 25-40 верст находились этапы. Первые из них были построены в двадцатых годах 19 в. Согласно административной реформе, арестантские партии следовали по своему пути, разбитому на 61 этап. Распорядок движения заключенных по Сибирскому тракту регламентировался специальным документом. Это был «Устав об этапах». В нем были расписаны основные правила обустройства тюрем, порядок перемещения ссыльных партий. Сибирский тракт – это, где заключенные после двух дней пути по маршруту могли отдохнуть в пересыльной тюрьме. Служили для этих целей и этапные избы, которые находились практически на всех почтовых станциях.

Один раз в неделю жители придорожных селений видели ведущих арестантов на каторгу и в ссылку. В 1817 году по царскому указу предписывалось в местах расположения почтовых станций учредить этапы пункты для дневок и ночевок арестантов с постройкой специальных тюремных зданий. В Дебесах строительство такой тюрьмы закончили в 1822 году. Арестанты шли от зари до темна по Cибирскому тракту в любую погоду и в любое время года. Для сопровождения арестантов от одного этапного пункта к другому создавались конвойные команды. Чтобы путники не плутали в снег и непогоду, императрица Екатерина IIраспорядилась высадить вдоль тракта березы на расстоянии почти трех метров друг от друга. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли «екатерининскими», встречаются и сегодня. Каждое крестьянское хозяйство в притрактовых деревнях обязано было посадить по несколько берез и следить за их выживанием.

Сибирский тракт проходил через будущий Мариинск – село Кийское. Поселение формировалось вокруг центральной улицы, по которой вели каторжан, – здесь строили пересыльные тюрьмы. На Сибирском тракте Мариинск играл роль полуэтапа для сосланных в азиатскую часть России и для каторжников, следующих до Иркутска. После 1917 года местную тюрьму ненадолго переименовали в Дворец свободного труда, но скоро вновь стали использовать по назначению: Мариинск стал столицей СИБЛАГа, который сначала назывался СИБУЛОН (Сибирское управление лагерей особого назначения). С тех пор в Мариинске есть выражение «Одет как сибулоновец» – значит, одет плохо. Через СИБЛАГ проходили по 58-й статье или отбывали здесь срок философ Алексей Лосев, историк Лев Гумилёв, певица Лидия Русланова, актер Спартак Мишулин, режиссер и актриса Наталья Сац. В Мариинске Наталья Сац создала труппу заключенных и поставила с ними «Бесприданницу» Островского. Играли пьесу в Мариинске в клубе имени Лаврентия Берии; спектакль, видимо, был удачным, его возили в соседние лагеря.

Каторжная и лагерная история Мариинска имеет не только черные стороны. Говорят, что образованные ссыльные, которых здесь было очень много, привили своим потомкам любовь к иностранным языкам, поэтому число полиглотов среди жителей города сильно выше среднего. Желающие проверить могут провести эксперимент и обратиться к прохожим, например, по-французски.

История социально-экономического освоения Сибири неразрывно связана с уголовной ссылкой. Земли Сибири заселялись не только казаками и вольными людьми, среди первых жителей были и те, для кого приход сюда стал тяжким, пожизненным наказанием. Прочно осев в новых местах, ссыльные добывали соль, металлы и уголь, мостили дороги, занимались рыбным промыслом. Именно каторжане стали основой для формирования кадров постоянных рабочих в различных отраслях горной и местной промышленности, винокурении, строительстве путей сообщения.

Ссылка действительно оставила заметный след в истории края. Многочисленные сюжеты этого явления подробно изучены в отечественной историографии. Существует немало документальных свидетельств того, что множество людей попадало в ссылку по ошибке и проводило в ней долгие годы, а то и всю жизнь, так как ссыльным в обозначенный период запрещалось подавать жалобы. Существуют данные, что во второй половине XVIII века в Сибирь было отправлено до 60 тысяч человек, а уже в первую четверть XIX века поток ссыльных более чем удвоился – 80 тысяч человек за это время.В первую половину XIX века в Сибирь было сослано 300 тысяч человек, а во вторую – уже 500 тысяч. Итого за XIX век в Сибири оказалось на несколько порядков больше ссыльных, чем в предыдущие два столетия.

Путешественники:

Одним из известнейших людей проехавших по сибирскому тракту был Антон Павлович Чехов. 21 мая Чехов выехал из Томска, 25-го был в Мариинске, а 28-го прибыл в Красноярск. Эта часть пути была самой тяжелой. Он «полоскался в грязи», задерживался на станциях по 10-15 часов из-за поломок коляски, а часть пути и вовсе прошел пешком. Где останавливался Чехов в Мариинске, неизвестно; зато известно, что он послал своему семейству открытку с местной почты: «Весна начинается; поле зеленеет, деревья распускаются, поют кукушки и даже соловьи. Было сегодня прекрасное утро, но в 10 часов подул холодный ветер и пошел дождь. До Томска была равнина, после Томска пошли леса, овраги и проч. Чемодан свой бедный оставил в Томске на поселении за его громоздкость, а вместо него купил за 16 р. (!) какую-то чепуху, которая рабски распластывается на дне повозки. Вы можете везде теперь хвастать, что у нас есть экипаж. В Томске купил за 130 р. коляску с откидным верхом и проч., но, конечно, без рессор, ибо Сибирь рессор не признает. Сиденья нет, дно ровное, большое, можно вытянуться во весь рост. Теперь ехать очень удобно: не боюсь ни ветра, ни дождя. Только жду, что ось сломается, ибо дорога отвратительная. Плаваниям моим нет конца: утром плавал два раза да ночью придется плыть 4 версты. Я жив и совершенно здоров». В очерках Чехов сравнительно сдержан; в письмах он дает себе волю: «Томск гроша медного не стоит. Грязь невылазная»; «Скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие… горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад». Про Мариинск Чехов тоже ничего хорошего не написал, упомянул только ужасную дорогу на подступах к городу.

Через Казань в сибирскую ссылку проезжал в 1790 и 1797 годах русский писатель и философ Александр Николаевич Радищев. В Казани он останавливался, ожидая открытия санного пути. Сохранились его восторженные записи: «Ходил по городу почти в восхищении». Он отметил «отличный вид» на Казань с архиерейских дач, бывал на праздновании сабантуя на Арском поле, посетил кремль и Зилантов монастырь.

В 1850 году через Казань в кандалах прошел в числе петрашевцев Федор Достоевский, осужденный на каторжные работы в Омске, по впечатлениям от которых он напишет «Записки из Мертвого дома». Но тракт был не только свидетелем каторги и ссылки, круглый год по нему двигались толпы переселенцев на «вольные» сибирские земли.

·

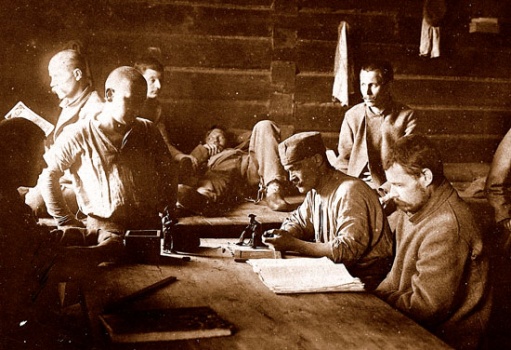

Политзаключенные в камере Александровского централа

·

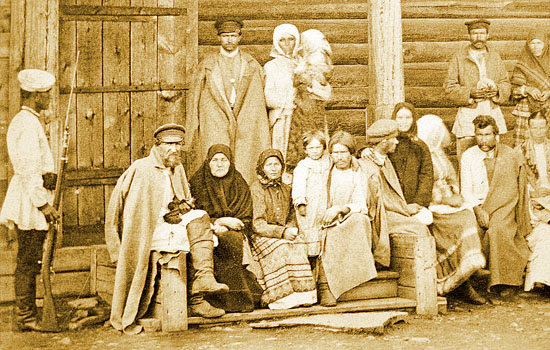

Каторга - Сибирь

·

Ссыльные: политические, уголовные, государственные.

В 1670–1680-х гг. ссыльные появились и Сибири. В отписках, окладных, переписных книгах, челобитных упоминаются десятки имен ссыльных. Ссылка этого периода носила также характер опалы: в Сибирь, отправлялись политические противники власти, участники заговоров и дворцовых интриг, первым известным политическим ссыльным был здесь протопоп Аввакум. В 1653 г. он за «многое безчинство» был сослан «з женою и з детьми». Массовое движение ссыльных по Сибирскому тракту началось с 1760-х годов. 13 декабря 1760 г. был принят указ «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут». Помещику предоставлялось право самостоятельно определять состав преступления своего крепостного и наказывать его ссылкой в Сибирь. При этом указ определял и основные принципы организации отправления и передвижения таких ссыльных.

С 1761 по 1782 гг. в Сибирь, согласно «рекрутских указов», было отправлено не менее 35 тыс. душ мужского пола. Если учесть, что в этот период женщины составляли 75–80 % от числа ссылавшихся мужчин, можно полагать, что за 20 лет в регион по Московскому тракту прибыло около 60 тысяч ссыльных и членов их семей[16].

Часть ссыльных, отправляемых помещиками в зачет рекрут, стали использовать как для строительства, так и для заселения самого тракта. По данным Г.Ф. Быкони, в 1763 г. здесь уже насчитывалось более 2700 ссыльных, занятых на отсыпке пути. К 1782 г. их численность значительно выросла и составила около 6000 душ обоего пола.

Прибывшие на место ссыльные за счет казенных средств строили дома и хозяйственные помещения. Поселенцев освобождали на три года от подушных платежей и повинностей. На каждого взрослого государство выдавало возвратную натуральную ссуду – два сошника, два серпа, топор, косу, а также одну лошадь на семью. Кроме того, взрослым работникам, независимо от пола, полагалось по копейке кормовых денег в сутки, а детям – по полкопейки. До первого урожая назначалась и хлебная «помочь». Забота государства об устройстве поселенцев этим не заканчивалась: личная жизнь и быт таких ссыльных находились под постоянным контролем специальных управителей, назначаемых, как правило, из детей боярских с приданными им рядовыми казаками или солдатами. ВXVI – первой половине XVIII в. Сибирский тракт проходил так называемым северным путем. Сохранились только разрозненные сведения, их которых можно заключить, что предназначенные в Сибирь шли пешком, закованные в ножные тяжелые кандалы и ручные железа, причем, нередко несколько человек сковывались вместе на железный прут; самые важные преступники следовали в колодах или железных ошейниках и на цепи, а менее важные – «просто» в кандалах.

Этапы – это несколько деревянных построек, непременно окруженных высокими заборами – палями. В них имелись отдельные помещения для конвойного офицера, конвоя, большие камеры для арестантов-мужчин и поменьше для женщин и семей. Камеры разделялись коридором, в конце которого была кухня, имелась печь с котлом для кипятка. На окнах крепкие решетки, а камеры на ночь запирались и выставлялся караул. На первый взгляд, эти «придорожные тюрьмы» были сделаны добротно, на самом деле, в них было всегда холодно и сыро. Картину дополняло огромное количество паразитов, от которых не было спасения и полная антисанитария отхожих мест. В таких условиях ссыльным приходилось существовать по нескольку месяцев.

По воспоминаниям ссыльного Стефановича: « конвоиры забирали тех, кто отбыл свой срок каторжных работ, выходил на поселение, или следовали в Читу. Путь предстоял тяжелый и уголовные ссыльные, имевшие хоть какие-то денежные средства, старались его всячески избегнуть. Часть из них покупали паспорт прямо на Каре. Обычный ссыльный шел за своим паспортом по этапу, измученный многодневной дорогой приходил в волость к месту причисления, где и получал необходимый документ с тремя буквами ЛВП – «лишённый всех прав». Ссыльный с деньгами покупал себе документ здесь же, в каторжной тюрьме, заплатив немалую сумму надзирателю и писарю. Такой уголовный сразу же превращался в вольного человека, садился на пароход и плыл им к месту своего причисления. Те, кто не имел денежных средств, составили этапную партию и пошли с Кары пешком, под присмотром конвойной команды. Впрочем, «пошли» и здесь не все. Часть ссыльных, бурно отметив спиртным расставание с товарищами, самостоятельно идти не могла, их «скидали» на подводы, предназначенные для вещей арестантов. Трезвых провожали «жены»: вышедшие в вольные команды «мужья», занимавшиеся добычей «старательского» золота, успели на каторге обзавестись семьями и даже кое-каким имуществом. Обратные партии разительно отличаются от партий, идущих на каторгу: здесь за вчерашними каторжниками или ссыльными почти не смотрят, конвой свободно разрешает просить пропитание по придорожным селам, а то и «стянуть, где что плохо лежит». Суровый климат Сибири всегда против арестантов. В дороге партию нагнали морозы, пришлось утепляться тем, что было, вплоть до соломы с крестьянских полей. В Сретенск пришли через пять дней, и, полуобмороженные, были заперты на ночь в холодном, не протопленном этапе».

Стефанович подробно описывает забайкальские этапы. Это – настоящие тюрьмы, расположенные на тракте и окруженные высокими палями. В них есть отдельные помещения для конвойного офицера, конвоя, большие камеры для арестантов-мужчин и поменьше для женщин и семей. Они разделены коридором, в конце которого кухня, где обязательно выстроена печь с котлом для кипятка. На окнах крепкие решетки, а камеры на ночь запираются и выставляется караул. На первый взгляд, этапы сделаны добротно. На самом деле, в них холодно и сыро, печи не дают тепла. Картину дополняет огромное количество паразитов, от которых нет спасения, и полная антисанитария отхожих мест. В таких условиях ссыльным приходилось существовать по нескольку дней. На всем пути от Сретенска до Кабанского только два этапа содержались в сравнительной чистоте, остальные напоминали «стойла для животных». Стефанович подробно рассказывает о денежном довольствии в пути. Согласно инструкции, сопровождавший партию старший воинский чин, каждый день выдавал арестантам кормовые деньги – эта сумма равнялась 20 копейкам, от Верхнеудинска до Иркутска – 14. Фунт ржаного хлеба, купленный у крестьян стоил 1½ копейки, пшеничного – три. Однако возможность купить продовольствие так дешево была не всегда, в необжитых местах продукты покупали у конвойных солдат, при этом цены вырастали уже в два-три раза. Так, за фунт плохого, непропеченного хлеба, именуемого арестантами «глиной», приходилось выкладывать почти три копейки, а за фунт мяса – десять. Помимо провианта, каждый фельдфебель практически открыто торговал спиртным.

Этапирование государственных преступников по Сибирскому тракту имело свои существенные отличия. Прежде всего политические не шли пешим порядком, а двигались на телегах в составе общих партий или отдельно. Если среди уголовников имелись «политики», движение таких партий контролировалось особо: отправляющая сторона обязательно уведомляла сторону принимающую. Например, в начале сентября 1882 г. Енисейское губернское правление уведомляло Иркутскую экспедицию о ссыльных, что «с 28 августа из города Красноярска в партии уголовных арестантов при статейных списках и фотографических карточках следуют государственные преступники

Как правило, государственные преступники пользовались в пути определенными привилегиями: они могли везти с собой личные вещи и предметы первой необходимости, не одевать арестантского платья и обуви, требовать во время ночевок отдельного помещения. В 1850–1870-х гг. политических ссыльных старались везти к месту каторги отдельно, в сопровождении офицера и нижних жандармских чинов. Такое движение было намного легче следования с общим этапом, и по сравнению с тюремным заключением, в котором революционеры проводили в ожидании приговора по нескольку месяцев, а то и лет, напоминало все-таки «невольное путешествие». Как вспоминал, например, народник Н.А. Чарушин, арестантов с процесса 193-х, следующих в Забайкальскую область на каторгу, в конце июля 1978 г. из Петербурга в Москву отправили поездом в специальном вагоне, прицепленном к обычному товарному поезду. Их сопровождала команда жандармов, возглавляемая ротмистром. Затем в Москве осужденных перевели на другой вокзал и также в отдельном вагоне отправили до Нижнего Новгорода. В дороге политики пользовались относительной свободой, жандармы не стесняли их бесед и даже выполняли мелкие поручения по закупке провианта на станциях.

Гораздо дольше и тяжелее был путь революционера, если он следовал в Сибирь этапом, вместе с партией уголовных ссыльных. Такое «путешествие» могло длиться от полугода до полутора лет и превращалось в суровое испытание, отнимая все силы, а нередко здоровье и даже жизнь. Так, например, дорога от Петербурга до Петровского завода для ссыльных гарибальдийцев заняла почти восемь месяцев – с июля 1863 по февраль 1864 года. В.К. Дебогорий-Мокриевич проделал в 1879 г. подобный изнурительный путь с арестантской партией от Киева до Иркутска, а затем до Тельмы за полгода. Народнику Я. Белому в 1880 г. понадобился ровно месяц только на этап от Красноярска до Иркутска.

Листок «Народной воли» описывал дорогу между Томском и Иркутском в 1882 г. следующим образом: «От Томска начинается собственно этапное передвижение на лошадях. Арестанты размещаются по трое на каждую повозку при одном конвойном, одном жандарме и ямщике. Возки выравниваются в линию и поезд окружается внушительным числом солдат, вооруженных штыками, саблями, револьверами. Позади поезда – тарантас конвоирующего партию офицера. Когда все готово, вместо обычного в таких случаях: «Господи, благослови!», раздается команда: «Заряди ружья, держи их на взводе! Если кто вздумает бежать – стрелять!» И поезд двигается в путь, извиваясь по грязной дороге. Падает мокрый снег; жидкая грязь брызжет из-под копыт лошадей и в таком изобилии обдает путников, что они вскоре превращаются в какие-то фантастические существа. Сидящие по краям, ежеминутно рискуют упасть, что нередко и случается. Дорога до того убийственна, что лошади выбиваются из сил, едва передвигают ноги и останавливаются. Таким образом едут целый день и значительную часть ночи…»

Вот как описывает свой этап в Якутскую ссылку Е.К. Брешко-Брешковская: «Когда же мы водворились на «паузке» – вид большого плота с обширным крытым сараем на нем, без окон, но с широкими воротами и крышей, покатой настолько, что на ней можно не только сидеть, но и прохаживаться; внутри широкие нары с обеих сторон, но т. к. все арестанты на нарах не помещаются, то вторая половина партии устраивается под нарами и не гарантирована от того, что вода не подмочит и самого спящего, – нам, «политическим», был отведен отдельный «паузок». Уголовные же ехали на 2-х других, а на 4-м помещался конвой из 70 солдат и офицера. На носу паузка набросана земля и устроен очаг, всегда уставленный большими и малыми котелками от разных групп <…> Вопреки всем неудобствам, все мы чувствовали себя счастливыми после тюремного заточения <…> Чем дальше на север, тем реже поселения, безлюдные берега… Когда мы подъехали к деревне, размытой этой же весною страшным небывалым разливом Лены, когда остановились перед ней, чтобы высадить 2-х назначенных сюда на поселение товарищей, то при виде развалившихся изб, поломанных изгородей, валявшихся бревен, при полном отсутствии людей, – мы все жутко переглянулись и увидели, каким мраком подернулись лица двух обреченных».

Заключение.

Московско-Сибирский тракт был самой длинной в мире сухопутной дорогой, но при всей своей длине это был наиболее короткий путь, связавший восточные окраины Российского государства с центром. Являясь главной сухопутной транспортной артерией Сибири, он представлял собой сложное по организации и обслуживанию предприятие, служившее для перевозки людей и грузов.

Полоса вдоль сибирского тракта становится одним из самых крупных промышленных районов Сибири. Сибирский тракт сыграл немаловажную роль в развитии Сибири, оказал существенное влияние на развитие городов. В них располагались десятки постоялых дворов, фуражных складов, бань, мастерских, занятых обслуживанием постоянно растущего грузопотока. Благодаря тракту ускорилось заселение Сибири и Дальнего Востока переселенцами из центральных губерний России, что способствовало развитию экономики региона. Большую роль в развитии образования и культуры сыграли ссыльные дворяне и разночинцы. Сибирский тракт имел всероссийское значение на протяжении полутора веков.

История Сибирского тракта теснейшим образом связана и уголовной и политической ссылкой. С 20-х годов XVII в Сибирь шли партии участников дворцовых интриг и переворотов, стрельцы, казаки, крестьяне, уголовные преступники, бродяги, декабристы, петрашевцы, революционеры-народники, социал-демократы и эсеры. Несколько сотен тысяч ссыльных, прошедших этапным порядком по тракту, оставили заметный след в экономике обширного края: они активно участвовали в освоении территории, пахали государеву десятину, были среди первых посадских жителей, несли казацкую службу дали основу для формирования промышленных рабочих.

Московско-Сибирский (Большой Сибирский) тракт имел огромное значение в истории Российского государства, являясь мощным рычагом экономического освоения просторов Сибири и Дальнего Востока.

Список используемой литературы:

[1] Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков. М.: Наука, 1946. С. 17.

[2] Иркутск: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1883. С. 4-12.

[3] Житие

протопопа Аввакума, им самим написанное, и др. его соч. Иркутск, 1979.

С. 33–34.

[4] Житие… С. 46.

[5] Первое столетие Иркутска. Издание В.П. Сукачева в память 250-летия Иркутска. СПб., 1902. С. 24-27, 32.

[6] Краткий очерк истории Забайкалья от древних времен до 1762 года. СПб., 1887. С. 170.

[7] Копылов А.Н. Государевы пашенные крестьяне Енисейского уезда в XVII в. // Сибирь XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1962. С. 33.

[8] Красноштанов Г.Б. Никифор Романов Черниговский: документальное повествование. Иркутск, 2008. С. 130.

[9] Кашик О.И. Из истории заселения Иркутского уезда в XVII – начале XVIII вв. // Ученые записки Иркутского государственного педагогического института. Благовещенск, 1958. Вып. XVI. C. 230, 231, 237, 238.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.