Роль пожарного общества ревнителей в общественной жизни Ржева в ХIХ - начале ХХ вв.

Добровольные

пожарные общества и дружины возникали во второй

половине ХIХ - начале ХХ вв. по местной инициативе с разрешения губернской

администрации для оказания помощи во время пожаров, осуществления надзора за

соблюдением правил противопожарной безопасности. Вольно-пожарные дружины

учреждались с целью тушения пожаров в городах и их ближайших окрестностях.

Первые вольно-пожарные общества появились в Прибалтике, опыт организации

вольных дружин в прибалтийских землях был заимствован из Европы. Поэтому

неудивительным является факт более раннего создания добровольных пожарных

учреждений в таких губерниях, как Псковская и Тверская, и позднее их открытие на

Ярославской, Костромской и Владимирской земле. Исполнительными органами дружин

являлись правления и советы. Общества и дружины были объединены в Императорское

Российское пожарное общество, подотчётны Хозяйственному департаменту МВД. Из

членов обществ формировались добровольные пожарные команды.

Вольные пожарные общества являлись одним из самых распространённых видов провинциальных общественных организаций рубежа XIX - XX вв.

В Тверской губернии формирование вольных пожарных обществ началось в середине XIX века. Известно, что первой пожарной командой в России стал отряд огнеборцев города Осташков Тверской губернии, который ведет свою историю с 1843 года. В нашем городе было создано Ржевское пожарное общество «ревнителей», считавшее днём своего рождения 21 августа 1871 г.

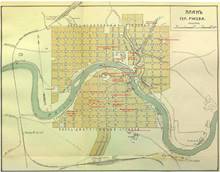

Как горел наш город в прежние века, знают лишь документы архивов, да поросшие ряской пожарные пруды на тихих ржевских улицах. Поначалу профессиональных пожарных не было, а охрана города от огня возлагалась как повинность на всех без исключения обывателей. Менее зажиточные горожане являлись на пожар сами, а те, кто побогаче - посылали своих слуг. В обязанности прибывших также входило приносить ручной инструмент - ломы, багры, ведра. Тех, кто уклонялся от тушения пожаров - наказывали. А пожары случались такие, что многие из них вошли в историю нашего города. После крупных пожаров, почти уничтоживших город в 70-е годы XVIII века, по поручению императрицы Екатерины II был составлен генеральный план застройки Ржева.

План города Ржева из издания Спутник по Московско-Виндавской железной дороге. - Москва, 1909.

В августе 1871 года в Ржеве вспыхнул страшный пожар, уничтоживший огромную часть Князь-Федоровской стороны. Исчезла большая часть Болоболинской линии на Большой Торговой площади, теперь здесь находится общественный сад. Торговые ряды на этой площади также пришлось строить заново. Погорельцев и людей, нуждающихся в серьезной финансовой помощи, оказалось столько, что десятки листов документов в архивах заполнены данными о них. Настал предел терпению горожан, и ржевская молодежь взяла дело борьбы с диким стихийным бедствием в свои руки.

А положение было действительно серьёзным. На солидный город, раскинувшийся по обе стороны Волги, да еще при отсутствии постоянного моста, приходилось всего шесть служителей пожарных, по три человека и четыре лошади на каждой ржевской стороне. Городская дума решила подкрепить материальную базу существовавшей в Ржеве пожарной команды людьми, лошадьми и инвентарем. Но самое главное, - было создано пожарное общество под необычным названием - Добровольное общество ревнителей. Ему и передали материальную базу существовавшей прежде пожарной части. Молодые купцы, скорее, купеческие дети, мещанская молодежь, мастеровые, в общем, люди, привыкшие делать многое своими руками, встали на пути истребляющего огня.

Команда получила название - Ржевское добровольное общество ревнителей - и занималась не только пожарами. В числе прочего огнеборцы выступили с инициативой организовать на пожарных прудах в зимнее время общественные катки. Более того, ревнители нанимали даже духовой оркестр, который играл во время массовых катаний!

Члены

вольно-пожарных дружин делились на почётных, жертвователей

и охотников или действительных членов, которые принимали непосредственное

участие в тушении пожаров. Правления, как правило, состояли из финансово

независимых, образованных, состоявшихся горожан. Действиями вольных огнеборцев

руководил начальник дружины. В её отряды

входили добровольцы, люди мужественные, хладнокровные, физически

сильные и способные к самоорганизации. Профессия пожарного всегда

считалась привилегией сильного пола, поэтому женщины находились исключительно в

качестве почётных участников в составах правлений объединений. Отряды дружины

составляли: лазальщики - спасающие людей и

тушащие пожары, трубники (подразделяющиеся на топорников, качальщиков,

ствольщиков и забирных) - подающие воду, охранители - отвечающие

за спасаемое имущество, водоснабжатели - обеспечивающие водой, санитары -

оказывающие первую помощь. Возрастные рамки участников были

разными. На рядовые должности, например, трубников и лазальщиков, набирались

юноши с 18-20 лет и до 21 года только с разрешения родителей

или учебных заведений. Но, вместе с тем, в дружинах состояли и профессиональные

пожарные с большим стажем. Их, в связи с постоянным и значительным объёмом

работ, всегда не хватало не только для добровольных

обществ, но и для обслуживания городских пожарных обозов. Организация

дружины предполагала участие даже иногородних специалистов, прошедших обучение

в школе пожарных техников при ИРПО (Императорском Российском пожарном обществе)

и на курсах при Российском Союзе взаимного от огня страхования.

Сложилось так, что многие объединения стали вести свою официальную историю не с проведения первого организационного собрания или утверждения устава, а с момента получения постоянного помещения для депо. Вероятно, потому, что это позволяло создать базу и приступить к более активной практической деятельности.

Инициатором и первым председателем Ржевского общества ревнителей стал городской голова Евграф Берсенев, представитель богатой и известной купеческой фамилии. Именно о Берсеневе, гостивший в Ржеве писатель Александр Островский, в своё время отзывался как о человеке прекрасном и умном. 21 августа 1871 года, по инициативе Ржевского головы Берсенева Е.В. и было создано Ржевское добровольное пожарное общество ревнителей и пожарная команда.

На следующий день после знаменательного городского пожара 21 августа 1871 года, на заседание нового общества пришли 22 его будущих члена. Вскоре им пришлось испытать на себе первобытный ужас человека перед всесильным огнем. А уже в 1875 году пожар, полыхнувший на Большой Спасской улице, уничтожил в округе более 400 зданий. Через пять лет на другой стороне города, по Большой Ильинской улице вновь прошелся огненный смерч, унесший более 200 строений. Среди них и двухэтажную каменную земскую управу, здание, в перестроенном виде украшающее и сегодня Ржев (находится напротив районной администрации).

Берсенев к этому времени на свои средства экипировал и оснастил городскую пожарную команду, которая на тот момент была самой многочисленной в России - в нее входили 162 постоянных члена и 20 конных повозок. А в 1899 году ржевские пожарные стали первыми, чьё ревностное отношение к службе было отмечено благодарностью императора. Правда, основатель общества Евграф Берсенев до этого не дожил. Тем не менее до наших времен сохранился (и даже уцелел во время Ржевской битвы) дом Берсенева, который сегодня показывают туристам и гостям Ржева, как городскую достопримечательность.

Дом Ржевского головы Евграфа Берсенева.

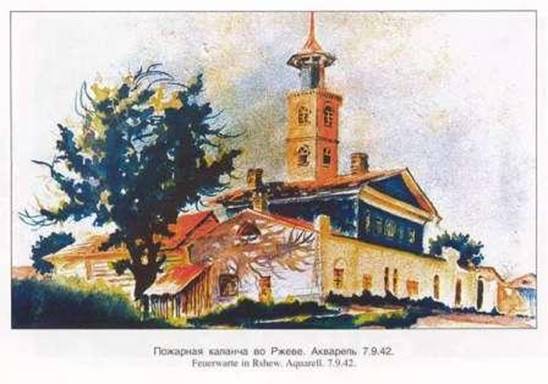

Пожарные части находились на каждой из сторон Ржева, с собственными каланчами. Впрочем, на Князь-Федоровской стороне в качестве каланчи использовались башни городской управы на берегу Волги. Оттуда наблюдали за возможным дымом - первым признаком опасности, оттуда бежали в Успенский собор, и звучал тревожный набат, сообщающий жителям: враг в городе! Сбоку к городской управе был пристроен пожарный двор - на некоторых дореволюционных снимках видны бочки рядом с администрацией Ржева того времени.

Пришлось управе пожертвовать красотой архитектуры для столь нужного дела. Впрочем, в следующем появилась каланча и пожарная часть при ней и на 1-й Успенской улице (ныне Карла Маркса).

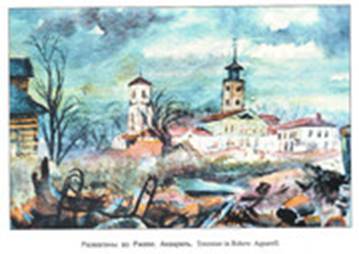

На Князь-Дмитровской стороне пожарный двор для лошадей, пожарных бочек, инвентаря и команды построили на Введенской улице (сейчас Кривощапова). Не знаю, сохранились ли фотографии этого места, а пока что мы можем увидеть красивую каланчу лишь на картине художника оккупационной фашистской армии Ф-Й. Лангера, которую привозили в 90-е годы на выставку в наш город, а позже её репродукцию поместили в книге работ Лангера¸ вышедшую в Ржеве. В 1942-м году это место, в районе бывшей инфекционной больницы и старообрядческой колокольни, было красиво. К сожалению, обстрелы и бомбежки военных лет оно не перенесло.

Фото рисунков и картин Франца-Йозефа Лангера, который находился в Ржеве в 1942 году солдатом сапёрного батальона, а позже был рисовальщиком в штабе 6-ой пехотной дивизии, из его книги-альбома "Картины, отвоёванные у войны".

И все же в то время, в конце XIX века, главная пожарная часть была там, где и городская управа. Здесь по мостику между двумя башнями со смотровыми площадками передвигался дежурный пожарный и, в случае появления дыма, после обязательного набата, вывешивал на высоких шпилях башен пожарные знаки. Днем это были черные пробковые шары по числу четырех районов Ржева, а ночью - красные фонари по тому же числу районов. Первые две части были на Князь-Федоровской стороне, третья и четвертая - на Князь-Дмитровской.

Кстати, архивные дела говорят, что купцы, жившие в Казанской стороне, то же просили городские власти разрешить им бить в набат и в колокола Вознесенского собора на Казанском кладбище, чтобы о беде услышали все на окраинах города. Услышав тревожный колокол - набатный звон - ржевитяне спешили взглянуть на шпили управы. И, поняв, что беда пришла в их район, спешили туда на помощь пожарным.

Чем

мог, помогал погорельцам город, и родственные узы в далекие времена были куда

прочней - близкие поддерживали своих родных в несчастье. И тем не менее,

восстановить свое хозяйство после пожара могли немногие. Выручали

погорельцев страховые компании. Привычное нам за последнее столетие слово

«страховка» было хорошо известно и ржевитянам, жившим в 19-м веке. В 1871-м

году, например, оформляют договоры «в собственных домах» пять агентов «страховых

от огня обществ».

Прибыльно было это дело в городе, где могли потерять и каменный дом, и забитые льном амбары, и груженые пенькой барки. Кто же составлял страховые полисы «в собственных» своих домах? И какие компании сумели закрепиться в то время в Ржеве?

Агент Российского страхового от огня общества, учрежденного в 1827 году -

губернский секретарь Иван Михайлович Орлов. Чин 12 класса, для которого требовалось получить высшее образование. Причем, Орловы были дворянами. Из дворян и Евграф Синев, и Павел Алмазов, чином повыше, коллежские секретари. Последний представлял знаменитое «Страховое от огня товарищество «Саламандра».

Рекламный буклет «Страхового от огня товарищества «Саламандра», действовавшего в нашем городе.

Роберт Богданович

Фохт - провизор, заправлял «вольной» аптекой на Князь-Федоровской стороне. Он

агент Русского страхового общества. Как видим, подбирали крупные компании в

сотрудники людей образованных, из привилегированного класса. Правда, было в

Ржеве и интересное исключение.

Московское страховое общество имело своим агентом академика живописи Алексея

Яковлевича Волоскова. Бывший купеческий сын, ставший «свободным художником», в связи

с болезнью был прикован к Ржеву, к дому. И дополнительный заработок был для

него кстати.

Судя по числу внедрившихся в Ржев страховых обществ, их работа в 19-м веке пользовалась спросом у горожан.

А тяжелая работа членов Ржевского общества ревнителей часто бывала отмечена государственными наградами. Так, газета «Тверские губернские ведомости» в 1888 году сообщала, что 12 октября пожалована медаль с надписью «за усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте члену Ржевского пожарного общества ревнителей, ржевскому 2 гильдии купцу Василию Ивановичу Петрову - серебряная, и для ношения на груди на Станиславской ленте членам Ржевского пожарного общества ревнителей мещанам Ивану Васильевичу Кривошеину, Петру Максимовичу Немилову и Петру Макаровичу Долгополову.

В 1896 году было сооружено знамя Общества. На древке знамени укрепили серебряный знак с вензелем ИМЕНИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, высочайше дарованный по случаю исполнившегося двадцати-пятилетия пожарной деятельности Ржевского общества ревнителей. Императором тогда был Александр III. В эти же годы ржевская пожарная часть становится Членом Императорского Российского пожарного общества.

В книжке-отчете Ржевского пожарного общества ревнителей начала 20-го века с интересом читаем сведения о пожарах 1904 года. В основном это загорания сажи в трубах жилых домов, сгорели (или пожар сразу же прекращен) несколько бань, надворных построек, два-три ветхих дома. И только в декабре частично сгорел, а частью сломан жилой дом Цыбина в 56 квартале. О жертвах говорить не приходится. Молодцы ржевские пожарные, да и работа профилактическая, по-видимому, в городе велась хорошая.

В эти годы обе пожарные части имели в своем распоряжении 22 лошади, 14 труб, 48 летних дрог и 35 зимних, 34 бочки, 2 чана, 4 багровых хода (кстати, в смете расходов появилась и графа «устройство телефона»). Сегодня и не поймешь большинства этих терминов. Возможно, какое-то представление даст любопытствующему экспонат музея пожарной техники под открытым небом, что находится около ПЧ № 12 на улице Калинина: пожарный насос, которым качали воду. Своими руками. Из прудов, которых было около десятка в различных районах Ржева. И мышцы, конечно, имели наши пожарные соответственные. А в списках пожарных мы встречаем фамилии известных купеческих и промышленных городских фамилий - Берсеневы, Немиловы, Волосковы, Нетунахины, Поганкины, Поярковы.

Вот одно из дошедших до нас уникальных воспоминаний ржевитянина дореволюционного времени Бориса Корчажинского о пожаре в драгунских конюшнях, что были на берегу Волги в районе пивзавода. Там под высоким обрывом и сейчас виден рукотворный затон для зимовки товарных барж. Близ него на дореволюционном плане Ржева обозначены строения казарм драгун. Возможно, жил здесь «обслуживающий персонал» при коннице стоявшего в Ржеве полка.

Пожар произошел ночью. С другого берега Волги мальчишки, поднятые с постелей набатом и шумом, наблюдали фантастическую картину: стройными рядами, эскадронами, хорошо освещенные огнём пожара кони покидали конюшни и, как на плацу, уходили в темь. Взрослые, восхищаясь этой картиной, объяснили не менее восхищенным ребятам, что обученная на маневрах драгунская конница готовила себя к атакам на картечь, пули и штыки врага, - оттого и не дрогнула, не поддалась панике и в эту необычную ночь.

Пожарные конюшни спасли.

Интересно, что общество ревнителей кроме прочего, играло заметную роль и в общественной жизни Ржева. Имело оно неплохую публичную библиотеку. Зимой заливали пожарные каток на Торговой площади, на том пруду, что и сегодня наличествует на том же месте. Рядом с катком были необходимые постройки и сцена для оркестра драгунского (уланского) полка. Какой же каток без музыки.

Несмотря

на то, что добровольные дружины создавались для борьбы с огнём, они так же влияли

на культурный уровень городов, в некоторых уездах привнесли в жизнь местного

населения новое изобретение конца XIX в. - кинематограф, ставили пьесы,

устраивали семейно-танцевальные вечера и маскарады. Невозможно обойти стороной

вопросы взаимопомощи разных общественных организаций. Так, в пользу дружин

давали спектакли местные драматические кружки, Общества любителей музыкального

и драматического искусств. Круг культурных инициатив дружин был широким. При

многих объединениях вольных огнеборцев были собраны собственные оркестры.

Отдельной статьёй доходов зимой были катки. Дружинники обеспечивали, кроме

музыкального сопровождения, освещение и иллюминацию катка, его заливку,

фейерверки, поддерживали лёд в хорошем состоянии, за счёт общества строили

павильоны для отдыхающих. Плата за вход шла на поддержание пожарного обоза

дружины. На катках часто устраивались гулянья в пользу других учреждений, как

правило, учебных заведений или сиротопитательных домов (например, Ржевского

сиротопитательного дома). Для катка в Ржеве использовали пруд - на площади

Князь-Фёдоровской стороны с буфетом (первоначальный проект катка на Волге

отклонила Городская Дума). Под присмотром вольных огнеборцев часто оказывались

общественные городские сады с беседками, где летом также устраивались гулянья

для горожан, продавались цветы, оркестры исполняли различные произведения для

посетителей на специальных эстрадах или в павильонах. Кроме парадов и гуляний,

оркестры играли на вечерах и прогулках дружин. В начале ХХ в., особенно в

1910-е гг., в стране начинается волна интереса к лотереям: «лотерея-аллегри»,

«аист», «американка», «японская». Вольно-пожарные общества организовывали их с

благотворительными целями, особенно преуспевали в этом дружины Тверской земли.

Когда наши пожарные шли строем по улицам Ржева в связи с каким-то праздником или событием, ими любовались. Сильные, в ладной форме, медных начищенных касках, герои дня. Да к тому же - соседи, родственники, в одну школу ходили. Восхищение вызывали не меньшее, чем «уланы с пестрыми значками». Вместе с уланским (бывшим драгунским) полком открывали члены Общества ревнителей мост через Волгу в 1911 году и поздравлял их, выстроившихся в торжественную шеренгу, с медалями «За усердие», губернатор тех лет - Николай фон Бюнтинг. Торжественное открытие моста, по - счастью, запечатлела московская кинохроника, и многие видели этот уникальный ролик. И видели бравых пожарных, всегда готовых вступить в бой за свой город. В самое мирное время.

Конечно, как и в любом деле, были в деятельности Общества ревнителей подъемы и спады. Но главное - оно существовало, и сами жители своим усердием или своими финансовыми вливаниями защищали родной город (и, конечно, свои капиталы и свое жилье) от безжалостного огня.

В целом, деятельность обществ была достаточно открытой для населения. Дружинники устраивали практические репетиции, учения, манёвры, смотры, на которых присутствовало много зрителей. Общероссийские праздники и важные памятные даты занимали особое место в жизни дружин, например, 100-летие Отечественной войны 1812 г. в 1912 г, 300-летие царствования дома Романовых в 1913 г.

Сохранились Отчеты Ржевского пожарного общества "ревнителей..." начиная с 1871 год по 1913-й год, и мы знаем из их содержания, чем 43 года занимались наши пожарные Ржевского пожарного общества, служа на благо своего города.

Ржевское пожарное общество ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1871 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1872 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1873 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1874 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1875 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1876 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1877 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1878 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1879 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1880 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1881 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1882 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1883 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1884 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1885 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1886 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1887 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1888 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1889 год.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1890 год: Год 20-й. - ценз. 1891. - [11] с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1891 год: Год 21-й. - 1892. - [13] с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1892 год: Год 22-й. - ценз. 1893. - 13 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1893 год: Год 23-й. - ценз. 1894. - 13 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1895 год: Год 24-й. - ценз. 1896. - 17 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1897 год: Год 26-й. - 1898. - 19 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1898 год: Год 27-й. - 1899. - 21 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1899 год: Год 28-й. - 1900. - 19 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1900 год: Год 29-й. - 1901. - 28 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1902 год: Год 31-й. - 1903. - 29 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1907-й год: Год 36-й. - 1908. - 38 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1908-й год: Год 38-й. - 1909. - 38 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1909-й год: Год 39-й. - 1910. - 36 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1910-й год: Год 40-й. - 1911. - 36 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества

"ревнителей"... - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1911-й год: Год 41-й. - 1912. - 38 с.

Ржевское пожарное о-во ревнителей.

Отчет Ржевского пожарного общества "ревнителей

..." - Ржев, 1891-1914. - 17.

за 1913-й год: Год 43-й. - 1914. - 36 с.

Отчёты о деятельности Ржевского пожарного общества "ревнителей ..." до сих пор вызывают большой интерес у современных историков - исследователей и краеведов. Например, в этом направлении работает Ерохина Софья Викторовна - научный сотрудник Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея города Углич, Ярославской области. На примере библиотеки Ржевского пожарного общества «ревнителей» она рассматривает особенности функционирования одного из видов добровольных объединений нашего города. В частности, исследователь показала краткую историю библиотечного собрания, привела статистические данные по книжному фонду, проанализировала количественный и качественный состав подписчиков и читателей библиотеки Ржевского пожарного общества.

Выполняли вольно-пожарные общества и просветительные функции: при Ржевском пожарном обществе «ревнителей» с 1881 г. в помещении Городской Управы существовала публичная библиотека, приобретённая у коллежского секретаря Н. М. Попова купцом А. А. Чураковым.

К сожалению, поэтапно проследить деятельность библиотеки Ржевского пожарного общества «ревнителей» невозможно по причине отсутствия полноценной отчётности. Даже отчётные материалы самого вольно-пожарного общества сохранились в виде отдельных, разрозненных документов за разные годы.

Библиотека была открыта 25 апреля 1881 г., когда резолюцию Тверского губернского правления утвердил тверской вице-губернатор с разрешением «приобрести от коллежского секретаря Н. М. Попова содержимую им библиотеку под личную ответственность председателя Ржевского пожарного общества «ревнителей» второй гильдии купца А. А. Чуракова». Название учреждения было утверждено в том же документе - «Публичная библиотека Ржевского пожарного общества». В первые годы своего существования библиотека, учреждённая на паях, находилась под контролем пайщиков-учредителей. Позже учреждение полностью перешло в ведение Ржевского добровольного пожарного общества, которое уплатило паи учредителям и выкупило библиотеку в собственность со всем движимым имуществом. Каждый год производилась выплата тиража одного пая. Во время выхода кого-то из пайщиков из состава учредителей паи поступали им обратно, так в декабре 1885 г. В. Е. Филатов получил «в возврат пай 100 руб. серебром».

За первые 5 лет (1881-1885 гг.) библиотека имела несколько источников дохода: «продажи премий с журналов» (1884 г. - 15 руб., 1885 г. - 60 руб.), взносы учредителей и подписчиков (1884 г. - 565 руб. 60 коп., 1885 г. - 514 руб. 65 коп.); отдельной незначительной статьёй прихода значилось возмещение убытков за утраченные экземпляры. К 1 декабря 1884 г. оставалось 30 руб. 34 коп., к 1 декабря 1885 г. - чистой прибыли 36 руб. 11 коп. (в сумме 66 руб. 45 коп.), итого - 622 руб. 99 коп. На 1886 г. объединение пайщиков постановило выписать перечень журналов (21 наименование), отдельными публикациями: «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «На горах» А. Печерского, «Обыкновенная история» И. А. Гончарова.

Кроме того, библиотека распродавала лишние экземпляры старых журналов, на продажу предназначались и некоторые книги: «Крайняя цена журнала «Нива» за 1884 г. - 1 руб. 50 коп. и 9 романов тоже - 1 руб. 50 коп., покупка «Нивы» и 9 романов обойдётся вместе - скидка - 10 %, т.е. за всё 2 руб. 70 коп.».

Ещё одним видом дохода были популярные в то время лотереи. Разыгрывала библиотека «премии с журналов» - репродукции картин, карты и другой изобразительный материал, который присылался в качестве приложений к изданиям из издательств, сотрудничавших с учреждением. Первая лотерея была организована в год основания библиотеки - в 1881 г., с тех пор учредители проводили их ежегодно. В 1884 г. в розыгрыше участвовали 300 билетов по 15 коп. (7 выигрышей), в 1885 г. - 400 билетов по 15 коп. (8 выигрышей на сумму 60 руб.). В 1885 г. библиотекарь Е. Берсенева и М. Тимофеев (один из представителей вольно-пожарной дружины) продали 375 билетов лотереи на сумму 56 руб. 25 коп.20 В 1884 г. разыгрывались, например, большая аллегорическая картина профессора В. Е. Маковского «Гусляр» (премия «Нивы»), карта Египта, Судана, Конго и соседних с ними стран (приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»), картина «Весёлая компания» (малороссийская сцена - премия к журналу Россия»). В 1885 г. к розыгрышу предназначались: премия журнала «Новь» - «Боярский свадебный пир» (фотографическая картина профессора В. Е. Маковского), премия журнала «Задушевное слово» - «Первое письмо» (хромо-олео-графическая картина), приложение к журналу «Всемирная иллюстрация» - «Памятник М. Глинке в г. Смоленске».

В 1886 г. число пайщиков (с учётом выбывшего из их числа В. Е. Филатова) сократилось до пяти. К 1 декабря 1886 г. сумма специальных средств, принадлежавших библиотеке, увеличилась с 66 руб. 45 коп. до 618 руб. 35 коп. В 1886 г. библиотекарь Е. Берсенева вела каталог изданий учреждения, за работу над каталогом ей было выплачено 35 руб. Жалование библиотекаря составило 180 руб. серебром, сторожа - 18 руб. Журналов и периодических изданий для библиотеки в 1886 г. закупили на сумму 285 руб. 10 коп., на выписку книг отдельными изданиями выделили 17 руб. 25 коп. Кроме того, в помещении библиотеки в течение 1886 г. осуществлялись ремонтные работы (расход составил 8 руб. 35 коп.).

В 1886 г. в библиотеку выписывалось уже 27 наименований периодических изданий в нескольких экземплярах, например, журналы «Вестник Европы», «Нива», «Русская старина», «Неделя», «Русский вестник», «Русская мысль», «Семейные вечера» (отдельно для детей и для юношества), «Осколки», «Будильник», «Шут», «Прогрессивное хозяйство», «Задушевное слово» (отдельно для детей старшего и младшего возраста), «Природа и охота», «Изящная литература», газеты «Русский пчеловодный листок», «Земледельческая газета».

На 1887 г. учредителями публичной библиотеки предполагалось выписать периодических изданий на сумму 274 руб. 5 коп. и отдельными изданиями - «Войну и мир» Л. Н. Толстого и «Князя Серебряного» А. К. Толстого. К 1887 г. состав пайщиков сократился до 4 учредителей, был погашен пай И. П. Новоторцева. Ежегодная лотерея в 1886 г. повторила результат в 400 выигрышных билетов по 15 коп. (10 выигрышей на сумму 60 руб. серебром), в 1887 г. количество призов было увеличено до 15. Среди премий журналов в 1886-1887 гг. появились календарь, олеографии, хромолитографии, «тушёванные картины», были представлены исторический и бытовой жанры, летние и зимние пейзажи.

К 1 декабря 1887 г. осталось специальных библиотечных средств от 1886 г. 2 руб. 76 коп., чистой прибыли поступило 25 руб. 73 коп., итого: 28 руб. 49 коп. Баланс в течение года составил 707 руб. 13 коп. Оплата вновь одного пая предназначалась купцу Н. И. Болоболову. Каталоги (разных издательств с перечнями книг), продававшиеся библиотекарем Е. Берсеневой, оплачивались покупателями на сумму 20 руб. Читатели библиотеки также возместили расходы за утраченные в течение предыдущего года книги и журналы в количестве 56 руб. 25 коп. Инвентарь учреждения пополнился стенными часами, купленными за 4 руб. На 1888 г. количество запланированных к выписке журналов сократилось до 23 единиц. Из книг, которые было решено закупить для пополнения фонда библиотеки, числились «Две силы» В. В. Крестовского, сказки Г. Х. Андерсена, арабские сказки, «Вторая жена» Е. Марлитт.

С середины 1880-х гг. в деятельности Ржевского добровольного пожарного общества наступил спад. Его удалось преодолеть в начале 1890-х гг., и «ревнители» продолжили свою деятельность. В этот период Ржевское пожарное общество выплатило оставшиеся паи учредителям и полностью приняло на себя заведывание библиотекой.

Спустя 10 лет (17-й год существования публичной библиотеки) в декабре 1897 г. у неё было 57 подписчиков. К 1 декабря 1897 г. залогов в учреждении насчитывалось на сумму 206 руб., к 1 декабря 1898 г. - 204 руб. Залогов в 1898 г. поступило от подписчиков на 133 руб., за проданные каталоги - 3 руб. 50 коп. Переплёт журналов и книг включал расход на 54 руб. 50 коп., ежегодное страхование библиотеки - 10 руб. 65 коп. Баланс составил 965 руб. 43 коп. 11 декабря 1897 г. заведующая библиотекой Р. А. Дьякова получила от председателя Ржевского пожарного общества А. А. Чуракова письмо с просьбой сообщить причины, побудившие выйти из числа подписчиков 19 лиц. К этому времени публичная библиотека получила убытка 73 руб. 78 коп., и А. А. Чураков счёл необходимым узнать некоторые сведения для предотвращения финансовых потерь учреждения в будущем. Полученные данные позволили наладить работу в библиотеке.

Правила для подписчиков публичной библиотеки были вывешены в том же помещении в здании Городской Управы, где она изначально располагалась (по сообщению ржевского исправника от 3 января 1898 г.). Учреждение было открыто ежедневно, кроме неприсутственных дней, с 10 часов утра до 2 часов дня. По усмотрению совета библиотеки для лиц, служивших в казённых и общественных учреждениях, допускалась подписка без залога и с рассрочкой платы за поручительством их служащих или казначеев.

Купец А. А. Чураков сложил полномочия председателя Ржевского пожарного общества «ревнителей» 27 февраля 1898 г., 6 марта новым председателем объединения был избран купец Н. И. Болоболов, из трёх его уполномоченных ржевский мещанин А. Т. Иванов согласился вступить в должность ответственного по библиотеке. 27 мая 1898 г. ему поручили выяснить «необходимый расход на составление и печатание прибавления к каталогу».

29 января 1899 г. уполномоченные по уплатам библиотеки Ржевского пожарного общества постановили передать Р. А. Дьяковой «за составление первого прибавления к каталогу книг 10 руб.». Далее планировалось поставить ей в обязанность записывать в отдельную книгу все новые поступления изданий в библиотеку, а также «составлять второе прибавление к каталогу за получаемое ею вознаграждение по должности». Пожелание членов Правления объединения вызвало неожиданный протест библиотекаря: «Я составляла каталог около двух лет и составляла за 11 лет. Дополнительно же, если угодно заплатить 25 руб., то я согласна». По всей видимости, конфликт удалось разрешить, и Р. А. Дьякова продолжила свою деятельность по обработке библиотечного фонда. В феврале 1899 г. Ржевскому пожарному обществу книжным магазином «Нового времени» А. С. Суворина в Санкт-Петербурге был выставлен счёт на сумму 227 руб. 15 коп. за 23 наименования журнала. Среди них - «Вестник иностранной литературы», «Вокруг света», «Детское чтение», «Исторический вестник», «Неделя», «Русское богатство», «Родина», «Север», «Стрекоза». Подписчиков в 1899 г. насчитывалось 56 человек.

На 1900 г. перечень периодических изданий предлагалось расширить до 26 видов (в числе новых названий - «Малютка», «Пожарный», «Игрушечка»). Приход учреждения к 1900 г. составил 849 руб. 52 коп.

24 декабря 1901 г. в совет Ржевского пожарного общества поступила просьба библиотекаря Р. А. Дьяковой прибавить ей жалование с нового 1902 г. «на помощницу», поскольку ей пришлось выполнять больше обязанностей, чем прежде «из девяти лет службы». Заведующая библиотекой по-прежнему получала 180 руб. серебром, сторож - 18 руб.

От 1901 г. осталось наличных сумм 23 руб., в течение 1902 г. поступило 297 руб. 60 коп., за просроченные к возврату книги - 10 руб. 50 коп., за проданные газеты и каталоги - 2 руб. 85 коп., всего: 441 руб. 59 коп. На 1903 г. перешло залогов на сумму 187 руб. Журналы (24 наименования) на 1902 г. были выписаны за счёт кассы специальных сумм Ржевского пожарного общества на 218 руб. Заведующая библиотекой Р. А. Дьякова сообщала представителям магазина «Нового времени» А. С. Суворина в столицу, что журнал «Природа и люди» не был получен, и по этой причине 8 мая 1902 г. переводом она отправила по счёту меньшую сумму - 212 руб. 6 июня 1902 г. Императорская Академия наук для составления «Адресной книги библиотек Российской Империи» направила анкету в публичную библиотеку Ржевского пожарного общества «ревнителей» «для выяснения современных библиотечных нужд России». По замыслу создателей справочника, книга должна был предоставить «некоторый материал для исторического образования и распространения произведений печати и спроса на них в библиотеках и читальных залах».

В 1902 г. (21-й год существования) в публичной библиотеке состояло 40 абонентов и насчитывалось до 5 000 томов разных изданий и произведений - среди них журналы, отдельные издания на русском языке, 80 книг «на иностранных языках». Размещалась она в том же полуподвальном помещении Городской Управы. Заведовали библиотекой члены Ржевского пожарного общества на безвозмездной основе (Т. Иванов, З. Миняев, Н. Беляев).

Самым большим спросом пользовалась беллетристика. Литература выдавалась на дом, так как читальни при библиотеке не имелось. За город на расстояние до 50 вёрст издания отправлялись на тех же условиях, что и читателям в Ржеве. Бюджет библиотеки складывался из средств Ржевского пожарного общества. Фонд учреждения включал издания по разным отраслям. Дополнительно в Ржеве существовали подобные культурные учреждения: при Ржевском собрании, городском училище и отдельная городская библиотека.

О дальнейшей деятельности библиотеки Ржевского пожарного общества «ревнителей» в начале ХХ в. пока ничего не известно. Библиотечные собрания провинциальных общественных организаций Верхнего Поволжья рубежа XIX - XX вв. представляют пока практически неисследованный тип библиотек. Скупые материалы и узкий круг сохранившихся источников не позволяют последовательно изучать указанные культурные, часто узкоспециализированные учреждения. Ещё одним фактором является отсутствие в настоящий момент непосредственно книжных собраний этих библиотек, поскольку они были расформированы, объединены с фондами других учреждений, в отдельных случаях - уничтожены. Тем не менее, библиотеки различных провинциальных объединений - своего рода уникальное культурное явление, ставшее своеобразным маркером досоветской эпохи в деятельности местной интеллигенции.

Источники:

1. По материалам Гос. архива Твер. обл. и статьи краеведа Т. Горской «Вспомним, как все начиналось», «Ржевский вестник», 18 августа 2011г.

2. УДК 027.64(091)(470.3)«18/19» С. В. Ерохина г. Углич Библиотеки добровольных объединений малых городов верхнего поволжья в конце XIX - начале ХХ в.в. (на примере Ржевского пожарного общества «Ревнителей» Тверской губернии).

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.