С.Г. Микаэлян рассказывает о боевых действиях в районе города Ржева.

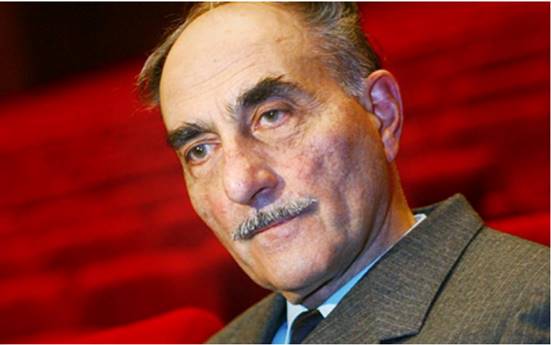

Сергей Герасимович Микаэлян. (1 ноября 1923г. - 10 декабря 2016 г.)

Сергей Герасимович Микаэлян - советский и российский режиссер театра и кино. Народный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин Ржевского района (2003).

Сергей Микаэлян родился 1 ноября 1923 года в Москве. Его отец Герасим Микаэлян был известным литератором родом из Армении. Жили они в центре столицы. В 1937 году Микаэляна-старшего арестовали. Больше Сергей своего отца не видел. Отец умер через три года при пересылке, где-то под Вологдой.

Сам режиссер прошел войну. Как он любил говорить, фронтовая закалка помогла переживать ему неприятности и в профессии. Войну он часто вспоминал. Рассказывал, как ходил в штыковую атаку. А также о том, как на войне избавился от страха - аутотренинг, психология и логика, с помощью которых он убедил себя сам, что если не будет бояться, то пуля в него никогда не попадет. Самые страшные воспоминания о войне у Сергея Герасимовича остались после битвы под Ржевом.

- Я переползал по полю битвы, которое после кровопролитного сражения всё было усеяно трупами молодых, только призванных ребят, — вспоминал режиссер. - На каждом фронте была своя «долина смерти», у нас она была под Ржевом. Более полутора миллионов полегло там. Этот эпизод потряс меня на всю жизнь.

Как считал Микаэлян, это случилось из-за бездарного руководства армией генералами. Они не думали о жертвах, кидая под фашиста своих солдат. А если бы делали тактически верные расчеты, погибших было бы меньше. С тех пор он не признавал начальство, и кино свое снимал только для людей, а не для удовлетворения чьих-то желаний. Как говаривал Сергей Герасимович: «Я на войне немцев не боялся, а уж чиновников - и подавно».

Сразу после войны он решил поступать в ГИТИС. Но к экзаменам был не готов. Басни и стихи читал плохо, но насмешил приемную комиссию историями с фронта (такие тоже были на войне). А еще удивил тем, что раскритиковал «Вишневый сад» во МХАТе. К слову, в приемной комиссии как раз половина преподавателей была именно из этого театра, но самоуверенного абитуриента всё равно взяли.

Его дебют в кино состоялся лишь в 42 года.

Самой сильной своей картиной Сергей Герасимович считал фильм «Вдовы». Картина о двух старушках-вдовах, которые, потеряв мужей на войне, стали жить в одном доме. И, не зная, где похоронены их любимые, заботились о могиле двух неизвестных бойцов. Фильм с надрывом, смотреть без слез его невозможно.

За свою долгую жизнь Сергей Микаэлян успел снять не так много картин. Он и сам сокрушался, что хотелось бы больше, но случилось, как случилось. Но зато фильмы Микаэляна будет смотреть еще не одно поколение зрителей. И даже не зная той эпохи, о которой и в которой снимал режиссер, будут чувствовать, что фильмы эти - о добрых, честных и неравнодушных людях.

В журнале «Нева» №2 за 2015 год была опубликована автобиографическая повесть Сергея Герасимовича Микаэляна - «Не убит подо Ржевом». Перед фронтовыми мемуарами режиссёра, во вступительном слове, Михаил Кураев пишет, почему его так тронули эти незамысловатые записи.

Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем больше места в литературе о войне занимают «полу-художественные» и «полу-мемуарные» книжки. Это гибрид из полу-правды и полу-сочинительства. При этом каждый сочинитель выступает перед читателем как вестник той единственной правды, которая ему ведома больше, чем всем другим. И чаще всего, читая эти «полу-книжки», задаешься по прочтении одним вопросом: «Да как же мы победили, если так воевали?!»

Я знал, что мой друг Сергей Герасимович Микаэлян не то что «был на войне», а воевал - оттопал зимой сорок первого от Москвы до Йошкар-Олы на формирование, потом лежал и зимой, и летом в окопах под минами и бомбами, ходил в атаку, был дважды ранен, хлебнул, как говорится, солдатской каши полным черпаком. Знал, что у него есть орден Ленина за работу в кино, орден Славы за бои на фронте. Но того Сережу Микаэляна, москвича, десятиклассника, пришедшего на призывной пункт без повестки, я не знал. Не знал готового умереть за Москву сына репрессированного писателя. Не знал только что принятого в комсомол на фронте паренька, играющего в прятки с немецким снайпером. Не знал, может быть, самого главного.

Как же я рад, что наконец-то читатель может познакомиться с не выдуманным, а подлинным интеллигентным солдатом! Из этого знакомства читатель узнает, как ходили на бьющие по тебе пулеметы, узнает, как можно вести себя под бомбами и совсем иначе под минометным огнем.

Когда я читал еще безымянную рукопись Сергея Герасимовича, не переставал ловить себя на мысли о том, что читаю не произведение народного артиста, лауреата, режиссера и сценариста любимых зрителями фильмов, а записки солдата, только что вернувшегося из госпиталя домой, в Москву, в Сверчков переулок у Покровских ворот, и бросившегося к столу, к листу бумаги, чтобы потом не пришлось ничего придумывать. Я читал подкупающий своей искренностью и простотой рассказ человека, совершенно не озабоченного тем, как он будет выглядеть в глазах читателя. Читал как рассказ о только что пережитом.

Сочинений о войне бездна, в том числе и сочиненных задним числом мемуаров, а повествование «Не убит подо Ржевом», по моему убеждению, стоит в коротком ряду подлинных исторических свидетельств, где читатель найдет ответ на самые главные вопросы: кто воевал? Как воевал? Почему - победили!

Сергей Герасимович говорил своим читателям, что раньше был уверен, что его пребывание на фронте ничем не примечательно и недостойно внимания читателя.

Но сегодня, когда один за другим уходят очевидцы Великой Отечественной, ему захотелось рассказать о забытой ее странице, к которой он имеет прямое отношение:

- о незаметных тружениках войны, о тех, кто честно служил, но не участвовал в великих битвах, не воевал в знаменательных сражениях, не стоял насмерть на последних рубежах, не совершил ни одного героического поступка, ни одного подвига;

- о тех, кто погиб в первом же бою, кто не добежал до окопа врага, кто не успел ни разу выстрелить, кто даже не увидел фашиста;

- кто погиб ненужной, случайной смертью, наступив на мину, или от шальной пули, или утонув при переправе, или по дороге на фронт под бомбежкой;

- на кого не пришла похоронка, о ком годами не было извещения о «без вести пропавшем», о тех, чьи тела остались лежать незахороненными, чьи имена вообще исчезли из списков погибших, будто и не было их на свете.

О них никто ничего никогда не узнает. Но об одном таком же солдате, только по случайности не убитым подо Ржевом (о самом себе) - с судьбой похожей и непохожей, постыдной и похвальной, полной трагического и смешного, чудес и необъяснимых загадок - он и рассказывает нам.

Немцы начали бомбить Москву ровно через месяц после начала войны, а именно - 22 июля 1941 года.

Мы, старшие ребята нашего большого четырехэтажного дома-колодца (неподалеку от Покровки и Чистых прудов), дежурили на чердаках, где для тушения зажигательных бомб были заготовлены бочки с водой, ящики с песком, лопаты, клещи да брезентовые рукавицы.

После призыва их, еще не вооруженных, но полностью обмундированных новоиспеченных красноармейцев, не бросили сразу в обреченное сражение, что случилось недавно с трехсоттысячным московским ополчением, а послали сначала на подготовку. Формировали марш-отряды по тридцать человек, назначали командира из запаса, выдавали сухой паек (сухари, пшенные концентраты, сахар и махорку) и отсылали на восток. Нам надлежало прибыть во Владимир.

Хотя паника первых дней после начала войны в Москве стихла, но эвакуация продолжалась. Транспорт, видимо, отдали заводам и предприятиям - и мы шли пешком. По шоссе Энтузиастов, знаменитой Владимирке. Кто только не уходил из Москвы! Нагруженные грузовики, подводы, люди с тележками, с колясками, с навьюченными велосипедами. Но поразила больше всего обгонявшая нас «эмка» с тюками на крыше и с большой собакой на заднем сиденье. «Собака - в машине! - прошелестело в колонне. - Буржуи!» - «Где? Где?» - «Вон глянь! Надо же!» Впервые мы увидели советских буржуев. При выходе из города встретилась большая воинская часть. Бойцы шли строем, в ногу (не как мы - «сено-солома»), все высокие, бравые, в белоснежных полушубках, шапках набекрень, с автоматами на груди. То были сибиряки. Они утихомирили панику и помогли защитить Москву.

Мы прошли Орехово-Зуево, Петушки, ночевали обычно в школах, в физкультурном зале, на полу и прибыли во Владимир. Но там все пункты подготовки были забиты такими же, вроде нашего, отрядами. Нас снабдили сухим пайком и направили в Муром. Теперь мы шли не главной дорогой, ночевали в деревнях, миновали Судогду и явились в Муром. Но и там было переполнено! (Позднее никогда нигде не читал о стратегии и цифрах этого массового исхода московских призывников.) Вновь послали дальше. Прошли Кулебаки, Арзамас, Спасское, Ядрин, Чебоксары и остановились под Йошкар-Олой, в лесу, у поселка Сурки-2.

Шли пятьдесят два дня! Вспоминаю это утомительное путешествие как подарок судьбы. Набрался впечатлений на всю жизнь. Это надо же! Пройти полторы тысячи километров по трем областям, по Чувашской и Марийской республикам, увидеть столько городов, поселков, деревень, столько людей различных национальностей, услышать столько говоров, наречий, разнообразных речевых напевностей, столько всевозможных произношений: и аканье, и оканье, и цоканье, и яканье.

12 декабря поход закончился. Мы прибыли в запасной артполк, расположенный в глухом сосновом лесу, около поселка Сурки-2 Марийской АССР.

Ничего не объявляя и не объясняя, нас рассовали по баракам, сказав лишь, что завтра и всегда в восемь утра - линейка. Барак представлял собой длиннющую, высокую бревенчатую постройку на сто пятьдесят человек с входом и окошками по длинной стороне и двухэтажными сплошными нарами на противоположной стороне. У двери непрестанно горел огромный титан, дававший кипяток и тепло.

Залез я на вторую полку, втиснулся на более-менее свободное место между солдатами-старожилами, улегся на солому, заменявшую матрасы, подушки и простыни, и спросил:

- А казармы тут есть?

Соседи хихикнули:

- Тут - дыра!

После почти двухмесячных различных ночлегов мне грезились ровные ряды железных кроватей с аккуратно заправленными солдатскими одеялами. Продолжил расспросы:

- А на кого здесь учат?

- На «не разбери-поймешь».

Стало грустно. Так ли нам виделось зачисление в настоящую воинскую часть. Вдруг почувствовал: по мне что-то ползло. Ужас! Вши проживали в соломенной подстилке и с радостью набросились на новенького. Я вскрикнул:

- Мы тут и жить будем?!

- Крепись. В таких бараках зэки живали.

Не мог заснуть всю ночь. Первые в жизни вши, все увиденное да услышанное повергло в мрачнейшее состояние.

Наконец-то меня определили в созданную группу будущих связистов. Мы научились работать на телефонном аппарате УНАФ-1 и пробовали экономно тянуть провода. И все же не покидало ощущение, что наш запасной полк - воинская часть какого-то второго сорта. Хотелось поскорее на фронт. Вдохновили и победы Красной армии под Москвой. Многие подали просьбу о зачислении в маршевую роту. Я - тоже. Скорей бы отсюда! Видимо, наши пожелания совпали с намерениями командования: нас сформировали в резервную часть, пропустили через баню-вошебойку (я навсегда распрощался с ними), погрузили в допотопные дачные вагоны и отправили.

Не помню, чтобы кто-то интересовался, на какой именно фронт нас повезут. Всех волновал один вопрос: проедем ли мы через Москву? Ведь большинство притопало в Сурки как раз из столицы. Вдруг подфартит и удастся заскочить домой на часок!

Неведение долго томило, пока не нашелся пронырливый солдатик, добравшийся до машиниста паровоза и выведавший у него половинчатый ответ: «После станции Куровская будет развилка, и если поезд возьмет правее, то Москвы не миновать, а если левее - то не видать!» Мгновенно открыли окна, высунулись под встречный морозный ветер и, вытянув шеи, стали жадно глядеть вперед, на рельсы. Первой заорала «ура» левая сторона: они увидели отклонявшуюся влево свободную ветку. «Ура-а!» - подхватила правая сторона. Затем - и весь поезд.

В дальнейшем их где-то по пути пересадили в стандартные теплушки (сорок человек или восемь лошадей) и, уже как нормальный воинский эшелон, прокатили по окраине столицы и остановили в подмосковной узловой станции Ховрино. Из многих составов, ждавших тут отправки на фронт, тотчас же повыскакивали солдаты и сплошной вереницей двинулись вдоль наших теплушек в поисках земляков. «Пензяки есть?» - «А алтайские?» - «Тульских самоварников не найдется?» - «А рязанские, косопузые есть?» Из наших никто не отозвался: почти все москвичи. В Ховрино стояли долго, домой не отпускали. В самоволку пойти боялись: еще уедет состав без тебя. Или в Москве напорешься на патрулей, доставят на Стромынку, 37, в комендатуру - и доказывай, что ты не дезертир.

Простояли мы одиннадцать дней. Поехали на фронт неожиданно, без торжественных напутствий. Даже наоборот. Ночью кто-то громко заколотил по вагонам, незнакомый голос матерился и орал, повторяя одну и ту же фразу: «Зассанцы, подъем! Зассанцы, скалывайте лед!» Оказалось, что за все дни стоянки мы, солдатня, по малой нужде не бегали в пристанционную уборную, а оправлялись тут же, у вагона, причем почему-то обязательно на колесо. Естественно, они примерзли к рельсам, и паровоз не мог сдвинуть состав. Пришлось саперными лопатками при свете фонарей всем нашим запасным полком скалывать с рельсов и колес эти чудесно поблескивающие, янтарные причудливые небольшие сталактиты и сталагмиты.

По прибытии выгрузились в Малой Вишере. Пошли в сторону Новгорода. Шли долго, почти без привалов. Чувствовалось приближение к фронту. Недавно здесь шли бои. По сторонам дороги валялись разбитые машины, повозки, чернели воронки от снарядов. Увидели и первого убитого фашиста. Увидели и первого убитого красноармейца. Молодой солдатик лежал на притоптанном снегу у искалеченного осколками деревца. Прибитая фанерка гласила: «Он расстрелян за самострел». Прошли молча. Мы много месяцев стремились на фронт и посчитали, что воспитывать нас совсем неуместно.

Наконец мы прибыли в регулярную часть Красной армии. Каждому выдали винтовку образца 1891-1930 годов и пятнадцать патронов с просьбой их экономить. Начальник штаба Пуртов торжественно объявил: «Вы зачислены в 60-й полк 65-й Краснознаменной стрелковой дивизии. В районе Демянска окружены части 16-й немецкой армии. Наша задача - отбить их попытки выбраться из котла». Нас рассовали по разным отрядам. Связисты не потребовались, и изучавшие УНАФ-I оказались стрелками. Желающим предложили вступить в комсомол, таких оказалось много.

Наши окопы располагались по всей длине кромки большого леса. Впереди за огромным полем виднелась деревня Любцы, занятая немцами. Они часто обстреливали нас минами, а по ночам - трассирующими пулеметными очередями.

Военная обстановка в нашем боевом охранении оставалась более спокойной, чем на основной линии обороны. Ежечасное бдение дозорных, ежедневная чистка оружия, хождение в тыл за горячей пищей да сухим пайком. Угнетало полное неведение о будущих планах командования. Когда же начнутся бои с окруженной Демянской группировкой? Будем ли помогать осажденному Ленинграду? И вообще - когда погоним немцев с нашей земли?

Но вот... В морозное утро 15 марта дозорные сообщили: «К нам ползут - фрицы!» Мы повыскакивали из блиндажа и заняли позиции в окопчиках. «Где они? Где?» Немцы перестали ползти, вжались в снег и стали наблюдать за нами. Мы - за ними. С трудом угадывались зыбкие непонятные очертания. Трудно было определить расстояние и сколько их: может, метров сорок, может, человек десять.

Неужели началось? Вдруг услышал сбоку автоматную очередь, мгновенно присел, как когда-то под трассирующими, и успел - пули сбили верхушку снежной кромки надо мной. Засекли! Пришлось ползти. Решил перебежками: проползу немного, а пока вскочу, пробегу несколько метров и залягу, он и прицелиться не успеет. Но немец оказался хитрее: он рассчитал, сколько я успею проползти и где вскочу. И двух шагов не пробежал - будто огромным бревном стукнуло в левое бедро. Я пролетел по воздуху еще пару метров и упал, дивясь силе удара маленькой пули. Правый карман шинели был вспорот, железная коробочка с махоркой (а когда-то из-под зубного порошка с белозубым негром на крышке) искорежена, горело в левой голени под пробитым валенком, а из левого бедра, сквозь искромсанную шинель и штаны, растекалась поразительно горячая кровь.

Надо бы заняться ранами, но времени нет, да и бок не сумею перевязать. Пополз на правом бедре. Стало очень больно. Стараясь не обращать внимания на это, выдвигал винтовку вперед, утыкал ее в бок дорожки и подтягивался, оставляя на снегу пятна крови.

Видимо, крови вытекло многовато: дальше помнятся только отдельные картинки и фразы. Везут на крестьянских санях через лес. Лежу в большой палатке полевого медсанбата на столе - в телогрейке, без штанов и в правом валенке: не могли снять, примерз, а левый, слышал, пилили. В углу, в корзине - ампутированные руки и ноги. Рядом стонут другие раненые. Хирург умело ковыряется в районе шейки левого бедра. «А где пуля?» - спрашиваю. «Улетела. Ранение касательное». - «А как же другие раны?» - «От другой пули. Это - ожоги». Везут куда-то дальше. Слышу слово «Крестцы».

Из медсанбата отправили в эвакогоспиталь. На поезде привезли в Боровичи. Эвакогоспиталь показался раем! Кровати! Белоснежные простыни и подушки! Тумбочки с белыми салфеточками. И - сестрички! Все в белых халатиках; из-под белых шапочек высовываются светленькие завитушки. Все неописуемо красивые. Они заботятся, ухаживают, для них я - защитник Родины!

После нескольких дней райской жизни в Боровичах меня перевезли в город Иваново, в госпиталь, размещенный в здании бывшей школы. И снова - курорт! Чистота, хорошее питание, прекрасные врачи, приветливые сестры и очаровательные нянечки!

В начале мая нас, группку выздоровевших, выстроили в вестибюле. Приезжий майор скомандовал:

- Кто закончил десятилетку - два шага вперед!

Вышли четверо.

- Предлагаю стать курсантами Свердловского военного училища. Возражений нет?

Трое ответили «нет». Майор уставился на меня:

- Что молчишь?

Вопроса не ожидал, думал, промолчал - и все.

- У меня...

- Что - у тебя?

- Есть... возражение.

- Почему?

Доводов не было.

- Не хочется.

- Не хочется стать лейтенантом?!

- Не хочется.

Майор смотрел на меня как на идиота.

- У нас все условия. Краснознаменное училище. Будешь командиром.

- Не хочу.

- Дурак, полгода будешь учиться, полгода будешь в тылу, полгода не попадешь на фронт!

Довод нашелся:

- Если стану командиром - после войны не отпустят домой.

- Правильно! Будешь служить!

- Не хочу... служить...

Было ли у меня право отказаться, или майор решил, что из такого упертого не получится исполнительный командир, но он больше не сказал ни слова.

Уже не спрашивая, меня в составе группы из других госпиталей направили в зенитно-пулеметное училище младшего командного состава, неподалеку от города Калинин (ныне Тверь).

Училище располагалось в чудесном сосновом бору. Жили в огромных палатках с железными кроватями и чистым постельным бельем.

Учебный процесс был хорошо организован. Строевая подготовка, теоретические занятия, политзанятия, существовала стенгазета, однажды даже собрали всех самостийных запевал, удостоверившись, что в каждом взводе есть минимум двое.

В июне закончилась учеба, прошли экзамены, в зависимости от оценок нам присвоили звание сержанта или старшего сержанта, нежданно выдали первое денежное довольствие - сто семьдесят рублей - и повезли в Калинин. Проходя строем через город, поразился, услышав в толпе жителей, сбежавшихся посмотреть на нас, слова: «какие молоденькие», «совсем мальчишки», «молодых погнали». Обиделся. Почему «молоденькие» - мы уже нюхали порох. Почему «погнали» - мы идем страну защищать!

Посадили нас, перемешав и кого-то добавив, по привычным теплушкам на сорок человек. И опять не сказали, на какой фронт повезут. Что поделаешь? Дислокация войск - первейшая военная тайна. Оказалось, что привезли их под город Ржев. Нас высадили и повели в неизвестное. Началась моя вторая военная «кампания», полная тягостей, трагизма, несуразностей и необъяснимых загадок.

Шли долго. Переночевали в каких-то блиндажах, землянках и шалашах; утром двинулись дальше. Шагали по нетронутой войной равнине с редким кустарничком и еще более редкими рощицами. Шли не единой колонной, а растянулись; когда утомились, стали просить отдых: «Привал!», «Ноги сотрем!», «Прива-ал!» Командир разрешил. Мы рассыпались по кустам, вытащили сухари, махорку, кто-то перемотал обмотку, кто-то - портянку. Идущие за нами тоже приземлились, но последняя, неполная полурота торопливо проследовала мимо и ушла вперед.

Далеко-высоко в синем небе медленно кружил странный самолет с двумя фюзеляжами. Побывавшие в переделках тут же наградили его многочисленными кличками: «Это Костыль!», «Рама!», «Называется Фокке-Вульф!», «Разведчик», «И наводчик». Отдохнув, пошли дальше. Далеко впереди неожиданно пролетел «юнкерс» и сбросил одну бомбу в рощицу, стоявшую на нашем пути. Мы не придали этому значения, не обратили внимания и на исчезнувший «Костыль».

Но по приближении к этой рощице стало тревожно. Странный непонятный гул, протяжный неоднородный звук становился все громче. Пугало его непонятное происхождение. Оно походило на услышанное в детстве перед началом оперы из оркестровой ямы - одновременную настройку всех инструментов. Сравнение оказалось ужасным: то были стоны! Множества голосов. Тихих, протяжных, высоких, низких, глухих, пронзительных. При нашем приближении становящихся все громче. Сливающихся в единый, раздирающий душу своим диссонансом аккорд-стон. Постепенно открылась леденящая страшная картина. Сначала увиделись иссеченные осколками деревья без единого листочка. На уцелевших сучьях висели куски человеческих тел: руки в искромсанных зеленых рукавах-лохмотьях, ноги в окровавленных белых кальсонах, кишки. Внизу - громадная пятнадцатиметровая воронка от тонной бомбы, заполненная шевелящимися ранеными и умирающими, силящимися выбраться оттуда. Дорога шла по краю воронки. «Не останавливаться! Вперед!» - закричал командир. Сразу послышались крики о помощи: «Помогите!», «Санита-ар!», «Спаси-ите!» Командир закричал еще громче: «Не задерживаться! Вперед! Не отставать!» Мольбы из ямы усилились: «Не бросайте!», «Спасите!», «Останови-итесь!», «Братки-и», «Брато-очки-и!» Мы шли, опустив головы.

Впереди себя я увидел, что из воронки вытягивается белая как мел рука и пытается ухватиться за чью-нибудь проходившую ногу. Затем увидел такое же мертвенно-белое лицо - кровь, вероятно, вытекла; ног, может, уже и не было. Это белое лицо взглянуло на меня - огромные, как блюдца, вытаращенно-удивленные глаза будто пронизывали меня, рот что-то кричал, но звука не было. Казалось, что глаза спрашивали: «Почему?! Почему?!» Подойдя еще ближе, заметил, что эта белая костенеющая рука вот-вот судорожной хваткой вцепится в мою ногу. Отпрянуть не смог, застыдился, только с ужасом ждал этого мгновения. Белой руке не хватило нескольких сантиметров. Мы прошли сквозь вопли о помощи, подгоняемые истошным криком: «Не отставать! Вперед!»

Долго шли молча, стыдясь, не глядя друг на друга и наверняка думая одно и то же: все мы сволочи! Ни один не остановился! А что мы могли? Поперек командира? Не по уставу! Санитаров не было, кругом ни одной деревни. А если отстанешь - попадешь в Смерш как дезертир. Неужели в той несчастной полуроте и живых не осталось, неужели ушли дальше? И своих бросили? И как же так получилось, что одной бомбой - всех? Почему не разбросало, а затянуло в воронку? Неужели сидели одной кучей, а не рассеялись по всей рощице? И куда командир смотрел? И куда торопился?! Мимо нас гордо прошли. Впрочем - это судьба, на их месте могли оказаться мы. Ох, не дай Бог помереть, ни разу не выстрелив в фашиста.

К середине ночи пришли туда, где нас ждали. И на большой лесной поляне, под ясным звездным небом приняли во Вторую гвардейскую мотострелковую дивизию. Собралось много командиров, произносили речи, кто-то целовал знамя. Мы остались довольны: еще ничего не сделав, стали гвардейцами.

Нас назначили командирами стрелковых отделений, дали из прибывшего пополнения по десять солдат, в основном - казахов, и вручили по новенькому автомату ППШ. Увидев подчиненных и взяв в руки автомат, с волнением осознал, что отныне я командую людьми.

Мы оказались на передовой, в длинной линии окопов по опушке леса, перед огромным полем. За полем виднелось далекое полуразрушенное строение, прозванное мельницей, а правее - далекая деревня, занятая немцами.

День прибытия прошел спокойно, обстрелов но было. Начал знакомиться со своими бойцами. Сразу заговорил о Джамбуле, единственном казахе, о ком знал: в школе «проходили» по одному поэту из каждой братской республики. Но мои казахи о таком и слыхом не слыхивали. В свою очередь они сразу спросили, почему в земле так много красного и красивого, к чему не приближались, опасаясь мин. Встревожившись, попросил показать то место. Они привели к небольшой полянке с растущими по краям огромными яркими подосиновиками. Казахи завороженно покачивали головами и восхищались: красно, красиво! Но они с трудом произносили две согласные слитно, непроизвольно вставляли между ними какую-нибудь гласную, и получалось: «Кырасиво!» «Кырасно!» В этих местах будто не ступала нога человека. Я научил их есть чернику, не сходя с места набирая с одного куста метровой (!) высоты котелок ягод. Казахи были из аулов, никогда не видели трамваев и впервые оказались в лесу. Их все интересовало: почему у сосны нет листьев, почему саперная лопатка такая маленькая и зачем война. Никогда не видел таких милых, наивных, доверчивых, тактичных людей с детским взглядом на окружающее. Полюбил их «по-отечески», хотя был много моложе.

С ночи начались трудности. Нас разбудили: пришлось вытаскивать из грязи военную технику, в основном грузовики. Местность низменная, сразу под дерном - вода, дороги разбиты, объезды тоже. Много ночей потом доводилось заниматься этим. Валили небольшие деревья, мостили гать, подкладывали под колеса сучья и все, что плохо лежало. Или просто вытаскивали машину на себе под аккомпанемент «раз-два - взяли!» Вытащим, вернемся в свой окоп, ставший родным домом, и заснем, пока опять кто-нибудь не разбудит, что-нибудь не застрянет.

А рано утром началась зарядка. Так солдаты прозвали ежедневную бомбежку наших позиций. С полсотни «юнкерсов», прозванных «лапотниками» из-за неубирающихся шасси, беспрерывно висели над нашими окопами. Они летали по огромному кругу, где-то за горизонтом заменялись либо дозаправлялись - но бомбежка всегда длилась полтора часа, с полшестого до семи утра. Если боевой комплект заканчивался, то бомбардировщики включали сирены, чтобы их жуткий вой принимался за свист бомб и вместе с взрывами создавал кромешный ад. Мы вжимались в землю, на дно окопов, ячеек, канавок, мечтая, чтоб только не было прямого попадания.

При первых же взрывах бросился к своим казахам. Они сидели в окопе на корточках тесным кружком и тихонько молились. Закричал: «Рассредоточиться! Если будете кучей - погибнете все сразу! Если растянетесь - убьет только одного!» Не вразумил. Пришлось растаскивать за ноги. Еле уговорил прятаться хотя бы по двое.

Бои под Ржевом прозвали «мясорубкой». Сначала ежедневные атаки, потом ежедневные бомбежки. Пятьдесят «Юнкерсов» полтора часа каждым утром - мы говорили: «зарядка» - кружат над передним краем и молотят, молотят, молотят. А потом атаки. Бежим, «Ура, вперед!», а нас секут из пулеметов. Через две недели от батальона, поговаривали, остались одиннадцать человек.

На второе утро я уже высовывал нос из окопа - решил изучить методику бомбардировок. Если б до того услышал, что от бомб можно убегать, не поверил бы. Но на третий день попробовал. Облегчало то, что все повторялось с математической точностью. Самолеты пикировали и сбрасывали бомбы с одной и той же высоты, всегда противопехотные пятидесятикилограммовые, сериями по шесть-семь штук; и они долетали до земли за восемь секунд. В момент сброса, пока они не набрали скорость и хорошо видны, можно определять направление их полета. Если в цепочке бомб видна каждая (как каждый палец в растопыренной ладони) — значит, они летят в сторону; если бомбы как бы скрываются друг за другом (как пальцы, при взгляде на ребро ладони) - значит, они пролетят над местом наблюдателя, долетят или перелетят - определить трудно, поэтому надо мчаться резко в сторону и на восьмой секунде бросаться на землю. Довольно часто я так и бегал. Иногда бомбы падали рядом с тем местом, где лежал только что. А лежал на земле, чтоб не тратить драгоценные секунды на выскакивание из окопа. Попытки обучить этому свих подчиненных быстро прекратил: уж больно непонятливо и испуганно они слушали; да и сам забоялся, что те всё перепутают.

А через несколько дней, когда повел четырех бойцов, обвешанных котелками, во второй эшелон за продуктами на все отделение, неожиданно налетели «юнкерсы». Никаких окопов не было, и пришлось залечь у дороги под небольшим кустиком. Привычно лег на спину, для лучшего ориентирования вытянул ноги навстречу подлетающим самолетам и на всякий случай суровым начальственным тоном предупредил своих красноармейцев, чтоб слушали мою команду. Случай состоялся - пикирующий «лапотник» сбросил цепочку бомб над нами. Заорал: «За мной!!!» - все вскочили, помчались в сторону; на восьмой секунде крикнул: «Ложись!!» - и плюхнулись в землю. Бомбы упали совсем близко. Из любопытства вернулись посмотреть и обалдели: одна попала в кустик, где мы лежали. Кстати, это был второй случай, когда я избежал прямого попадания; раньше не распространялся об этом - ну, спасал свою жизнь, да и только. А тут захотелось похвастаться. Но не понадобилось: оказались свидетели - проходившие бойцы и командиры. Они разглядывали воронку, поздравляли казахов, одобрительно хлопали меня по плечу: «Молодец, вывел своих из-под огня, представят к медали». В интендантской тоже узнали и дали добавок к каше. На обратном пути казахи радостно лопотали, смотрели на меня с великим удивлением и вместо «товарищ команыдыр» стали почтительно величать «товарищ стариший серижаньт!»

Во время очередной утренней зарядки, привычно убежав от возможных неприятностей, вновь лег на спину, протянув ноги по курсу самолетов. Неожиданно из-за головы появился незнакомый командир, остановился около моих пяток.

Хотел было вскочить, но он упредил:

- Лежи! - оглядел меня. - Кто научил?

- Сам.

- Как фамилия?

Ответил.

- После зарядки зайдешь ко мне в штаб батальона! - и удалился.

Штаб оказался большим блиндажом в несколько накатов с кучей командиров и помощников и с солдатом, при входе выплескивающим наружу котелком грунтовую воду.

Когда вошел, позвавший меня командир сказал:

- Будешь моим ординарцем.

- Как Петька у Чапаева?! - вырвалось.

- Увидим... - улыбнулся.

- А как же мое стрелковое отделение?!

- Разберемся.

И - всё! Не понял, хорошо это или плохо. С казахами расставаться не хотелось, а с другой стороны, польстило, что комбат специально приходил посмотреть на меня; понравился и он сам: красивый, немногословный, светящийся уверенностью. Но выбирать не пришлось: приказали - и всё.

Два дня новый начальник таскал меня с утра до вечера, и во время бомбежек, по разным штабам и частям, я дожидался его, пока не выходил оттуда - либо веселый, либо злой; в свои дела не посвящал. Теперь меня не вызывали на спасение застрявших грузовиков, спал в уголке штабного блиндажа на нарах.

А на третий день зарядку немцы отменили - выходной был, что ли, - и стали обстреливать наши позиции минами.

- Давай за мной! - скомандовал комбат и повел куда-то, обходя разрывы стороной.

Неожиданно спросил:

- Граната есть?

- Есть.

- Какая?

- РГД.

- Через сколько секунд она взрывается?

- Через четыре.

- От мин умеешь бегать?

- Умею. Два раза в одну воронку она не падает.

- Дурацкая поговорка. Очень даже падает. Только от другого миномета. Или в другой день, - и заметив, что я запоминающе внимательно слушал, обстоятельно продолжал: - Бойся первой мины. И смело залезай в ее воронку - следующие пять туда не попадут, - и пояснил: - Немцы обычно отстреливают всю кассету - шесть штук. Одна на полграмма тяжелее, другая на полмиллиметра длиннее, на третью подул ветер, под четвертой дернулась опора миномета - разброс неизбежен.

Вышли на поле намного левее нашего расположения. Разрывы продолжались. Он ободрил:

- Это заградительный обстрел, наобум.

Мы побежали. По воронкам. Иногда запрыгивая в одну и ту же. Вышли из-под обстрела. Потом поползли.

- Мы - в разведке?! - вероятно, я спросил с восторженной интонацией, и мой командир с увлечением начал меня просвещать:

- Нет. В поиске. Видишь тот кустик?

Кустиков было много, но ответил утвердительно, подумав, что через минуту все равно разгляжу.

- Это - дзот.

- Немецкий?!

- Они нас не видят - окошки по бокам, бойница впереди, дверь сзади. Можно на крышу залезть.

Вспомнил фразу Коли Клюева, что линия фронта - не всегда сплошная линия окопов.

- Мы в тылу у фашистов?!

Он рассмеялся:

- Да нет... Просто глянули им в задницу. Может, нам с тобой такой дзот брать придется.

На обратном пути сказал, подчеркивая каждое слово:

- Только никому не говори!

- О чем?

- О том, где гуляли.

- Понял. Я - могила.

Долго не мог заснуть. Со мной говорили как с взрослым, как с начинающим разведчиком. Конечно, он мне не все доверял, но я уразумел, что бросаться грудью на амбразуру не придется, а настанет день - и мы залезем сзади на крышу, на четвертой секунде бросим в окошки гранаты, уничтожим дзот, и наши ринутся в победную атаку.

Утром своего командира не нашел и спросил, где он. Переспросили: «Какой командир?» - «Комбат». Отмахнулись: «Жди, придет». И тут вдруг обнаружил, что не знаю его фамилии. При первой встрече он не назвался, а позднее спрашивать казалось неудобным. Ждал, что кто-нибудь произнесет его фамилию, но все обращались к нему по званию. А я - по должности. И куда он исчез? Может, перессорился с кем-то? А может, послали на повышение? Не удивился б - он казался мне великим полководцем. А может, он был из дивизионной разведки?

Однажды днем спал. Еле разбудили: «Пойди забери документы у летчика». Оказывается, шел воздушный бой, и один самолет сбили. Не могли раньше разбудить! Он грохнулся всего в полсотни метров от нас. Не взорвался; нашел его в лесу по сильному запаху разлившегося бензина. Это был наш истребитель. Мертвый летчик сидел в кабине, тонкие струйки крови чуть вытекли из ушей, ноздрей и уголков рта. От удара-встряски все кости раздробились, и тело походило на желе, один выскочивший глаз висел у груди на ниточке нерва. Вынул из кармана гимнастерки документы, прочел: «...украинец, политрук». Удивился. Почему-то думал, что политруки не воюют, а только воспитывают солдат. Зауважал.

Был и другой случай. Ни взрывов, ни стрельбы. Тишина. С нами в канаве сидел молодой лейтенант, из новеньких. Заметили, что он какой-то обмягший, думали - спит. Попробовали подложить вещмешок под голову - вообще свалился. Как мертвый. Осмотрели с ног до головы - ни раны, ни царапины. Ничего не поняли, послали за санинструктором в медсанбат. Кто-то из бывалых бойцов спросил: «А под мышкой глядели?» Стали смотреть, приподнимать руки и увидели ранку, маленькую, почти без крови. Видимо, поднял зачем-то левую руку, может, от солнца загородился - в этот момент шальная пуля и нырнула под мышку, прямо в сердце, наповал.

30 июля 1942 года в шесть утра загромыхали наши орудия - началось наступление на Ржев. Над длиннющей линией окопов пробежали командиры, повторяя одну и ту же фразу: «После артподготовки по второй зеленой ракете - вперед, в атаку!» Дождик, начавшийся ночью, никого не смущал. Нас переполняло желание взять Ржев и отомстить за все страдания - за унизительную беспомощность при бомбежках, за систематические потери, за две неудачные попытки освободить город и за многое другое - за позорные месяцы отступления, за блокаду гордого Ленинграда, за всё, за всё!

Получасовая артподготовка закончилась. Несколько снарядов угодило в далекое разрушенное строение мельницы, первейшего объекта нашей атаки, и вроде окончательно его добило. При каждом попадании мы кричали «ура!», воодушевляясь все больше. За нашими спинами из-за леса вылетела зеленая ракета. Придвинулись к брустверам окопов, изготовились. Второй ракеты не было. Прошло пять минут. Прошло десять, пятнадцать. Стало неуютно. Что делать? Смотрим на наш далекий правый фланг перед деревней с немцами, те - тоже ждут. Наконец вторая зеленая ракета. Заспорили: «Это - первая, надо ждать вторую». - «Нет, это вторая, надо - вперед!» - «Нет, нет, должны две ракеты подряд!»

Пока мы спорили, далекий правый фланг с криком «ура!» побежал к деревне. Мы тоже заорали «ура!», вылетели из окопов, услышав за спинами долгожданную команду: «За Родину! Вперед! Ура-а-а!!» Бежали солдаты справа и слева, от края и до края, казалось, что нас тысячи и ничто не сможет нас остановить.

И вдруг - пулеметы, снаряды и мины. Одновременно! Беспрерывно! Сплошной треск очередей, грохот взрывов, крики. Начался ад. Хуже бомбежек. Слева упал солдат. Бегущему справа осколком снесло подбородок; он выронил винтовку, ладонями зажал рану, пытаясь остановить ручей крови, и с протяжным воем пошел назад. Мы продолжали бежать. Еще кричали «ура!» и «вперед!». И продолжали падать. Кто-то крикнул «Ложись!» Залегли. Огонь не стихал. Послышалось: «Вперед, перебежками!» Вскакивали, пробегали, залегали, снова вскакивали. Пулеметные очереди косили людей. Те же смерти и ранения.

Происходящее не осмысливалось. Почему танки не пошли? Неужели из-за дождя? Откуда у них столько огня? Куда ж лупила наша артиллерия? До мельницы мы не добежали. А стреляли они не оттуда! Немцев мы не увидели, даже ни разу не выстрелили. Атака захлебнулась.

Где-то кричали: «Отходим!» Глянули на соседей справа - они уже отступали. Медленно, не желая признать поражения, мы повернули. И увиделось невыносимое. Часть поля, которое мы смогли пробежать, была сплошь покрыта телами убитых и раненых. Поле шевелилось, колыхалось и двигалось. Оно отступало назад, к окопам. Огонь стих. Отчетливо стали слышны крики: «Санит-а-ар!», «Помоги-ите!», «Не бросайте!» Чей-то тонкий голос звал: «Маманя-а-а!» Уцелевшие пригнувшиеся солдаты старались прихватить с собой раненых.

Вернувшиеся в окоп долго молчали. Еще постреливали пулеметы. Еще доползали раненые. Еще молоденький голос звал: «Маманя-а!»

- Это Федька - произнес солдат, тоже молодой. И робко спросил: - Можно схожу?

- Не пущу! - отчетливо сказал стоявший рядом лейтенант.

- И правильно! - вмешался пожилой, а всего-то лет тридцати, солдат (молодые таких и дедами звали). - Куда ему, сосунку? Я-то хоть пожил! Попробую сползать.

- Не пущу!! - вскричал лейтенант. - И так половины не досчитаемся!

Еще раз раздалось: «Мама-а-ня-я...»

Внутри все дрожало. Кровь стучала в висках. Мучительно взрывались вопросы. Почему не было нашей авиации? Почему артиллерия не знала, где их точки? Если танки не пошли по раскисшей земле, почему бросили пехоту под шквальный огонь? А если дождь смешал все карты, почему нельзя было отложить наступление? Казалось, что такая несуразица только на моем, этом невезучем участке фронта, а в другом месте, и совсем недалеко, идут настоящие бои! Солдаты проявляют чудеса мужества и героизма! Даже было б лучше, если б наша атака явилась стратегическим замыслом, отвлекающим маневром. Мы взяли б на себя всю мощь вражеского огня, и благодаря этому в другом месте наши войска прорвали немецкую оборону, туда хлынули основные силы и взяли б Ржев.

Но еще целую неделю, ежедневно, каждое утро, мы ходили в атаку. Немцы прекратили утренние бомбежки. Наверняка сообразили, что дешевыми пулеметами можно убить больше людей, чем дорогими бомбардировщиками. А мы? Мы, как под копирку, после чахлой артподготовки по второй зеленой ракете, с криками «За Родину, вперед, ура!», под непрестанным дождичком, опять без танков, в гимнастерочках и пилоточках, бежали грудью на пулеметы. Под шквальным огнем ложились, продвигались перебежками и, потеряв с треть состава, начинали отходить.

И эти дни оказались самыми трудными. К психологической напряженности беспросветных атак добавилась дикая физическая усталость. Казавшийся вечным моросящий дождик усугубил вытаскивание машин из грязи, теперь они застревали повсюду и далеко от наших позиций. Ненадолго, но ухудшилось снабжение продуктами. Стало голодно. Если где-то убивало лошадь, то по цепочке многие узнавали, добирались до того места, отрезали мясо и ухитрялись, наколов на прутики, поджаривать над огнем, разведенным в землянке, под каким-нибудь немыслимым навесом или под мокрой разлапистой елью. Махорка вообще пропала. Пришлось изобретать заменители табака. Сушили и мельчили сосновые иглы, мох, кору различных деревьев, солому и пробовали курить этот «горлодёр».

И тут же решил удовлетворить постоянный зуд усовершенствования военных догм. Еще при первой атаке стали роиться мысли, как «правильно» бежать навстречу пулеметам. Заметил, что немцы всегда стреляли на высоте груди длинными очередями, веером. А мы бежали цепью, рядом друг с другом - практически тоже веером. Риск встречи с пулей увеличивался. Предложил казахам бежать за мной, затылок в затылок, гуськом, так, чтобы со стороны немцев казаться одним человеком. Риск встретить пулю был бы только у первого. Показывал растопыренную ладонь - пальцы веером, и ребро ладони - пальцы сливаются в один. Они, к удивлению, быстро поняли либо поверили, зная историю с бомбежкой.

С волнением так и повел за собой этих милых казахов. И вскоре понял, что почти невозможно сохранять линию «затылок в затылок». После наших атак поле стало неровным, оно пестрело воронками, комьями земли, полуотрытыми ячейками, неубранными трупами. Пришлось перепрыгивать, а в воронки забегать и выбегать. А при перебежках залегать в разных местах. Но встречный немецкий огонь с каждым днем становился менее яростным, под перекрестный, повезло, не попали, а команду «Отходим!» командиры давали гораздо раньше. Мы вернулись целехонькими.

А потом еще в перерывах между атаками долго думалось. Если погибну напрасно, лишь разведу руками - ничего не поделаешь, судьба! А если каким-то волшебным образом услышу, что погиб напрасно, - перевернусь в гробу! Хотя, возможно, гроба и не будет, только присыпят землицей и воткнут в холмик колышек с надписью на фанерке. А может, повезет, и попаду в большую братскую могилу. А может, вместе с сотнями тысяч других солдат останусь навеки в истерзанной нашей земле; и, может, опять-таки случайно, не попадем мы в списки погибших, даже в цифрах потерь не будем значиться - будто бы нас никогда и не было. И тогда посмертные мытарства окончатся священной могилой Неизвестного солдата. Такие, как мы, будем в ней!

12 августа, поздним утром, совершенно нежданно объявили о наступлении. Наскребли с трудом человек сорок, отвели намного левее места прошлых атак и растянули по длинному прерывистому окопу. Сидим группками. Все - незнакомые. Ждем.

Командир указал на скопление низких кустиков справа: «Там - дзот. Пустой». Тут я понял, что два удалявшихся человечка с продолговатым предметом были немцы; завидев наш танк, они, прихватив пулемет, спокойненько бросили свой дзот. Среди кустиков различил обыкновенный низкий блиндаж, похожий на тот, какой показывал когда-то мой любимый пропавший комбат.

Крикнул своим: «Сбегаю погляжу!» Со мной увязался еще один любопытный. Мы вошли и обомлели. В первой половине блиндажа справа и слева - две массивные, с перинами, железные кровати с круглыми набалдашниками - явно отобранные у деревенских жителей. Совершенно сухие дощатые полы. Стены обшиты досками. Две тумбочки и этажерочка с неприличной для мужчин парфюмерией и галантереей: кремы, тюбики, духи, «гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов - и для ногтей, и для зубов»! И это - хваленые арийцы! Чуть не стошнило; даже мыло не взяли.

Ближе к вечеру, не встретив никакого сопротивления, пересекли одноколейную железную дорогу. Вышли на просторное поле. Каким-то образом соединились с некоторыми группками, сидевшими с нами утром в прерывистых окопах. Нас стало около тридцати.

В темнеющих сумерках далеко впереди увидали две подводы, мирно ехавшие по поперечной дороге. Обратили внимание, что у лошадей хвосты коротко обрезаны: стало быть, немцы! Обоз! Мы бросились наперерез. И хотя договорились не стрелять, раздался чей-то выстрел. Обозники помчались. Некоторые из наших на бегу стали палить, не попали. Немцы, хлеставшие лошадей, вот-вот скрылись бы, но передняя телега внезапно остановилась: что-то у нее поломалось. Ездовой спрыгнул и попытался вскочить во вторую телегу. Но второй немец отвернул ее в сторону, промчался мимо и понесся вверх по косогору. Первый, посылая вслед явные проклятия и размахивая руками, бросился вслед за товарищем. Оба скрылись за косогором.

Мы бежали к оставшейся повозке. Двое, опередившие меня, скинули брезент, и взору открылась гора продуктов с давно не виданным чудом - кучей больших караваев белого хлеба! Молниеносно развязал вещмешок, сунул туда три круглых буханки, завязал и понял, что прогадал: другие возились с такими же огромными кругляшами желтого сыра. Мгновенно вытащил две буханки хлеба и сунул в мешок два сыра, завязал и вижу - кто-то вертит в руках высокую картонную коробку с аккуратно уложенными плитками шоколада. Быстро схватил такую же, еще «бесхозную», коробку, заменил ею один кругляш сыра, и всё!

Подбежал незнакомый молодой, подтянутый лейтенант, отогнал всех от подводы. «Назад! Это - трофеи! Надо доставить в штаб!» Успели отовариться человек пятнадцать. Остальные остались с носом и были обсмеяны: «Не отставайте!», «В атаку надо бегать в первых рядах!», «Кто не поспел - тот и не съел!»

На этом наше наступление закончилось. Нашли удобное местечко, расположились на ужин, стали делиться с «не добежавшими». Кто-то долго возился с трофейной большой коробкой конфет. Они были завернуты в похожие на фотокассеты короткие трубочки с трудом отдираемыми фантиками. Один боец оказался просвещенным и со знанием дела заявил: «Это - сухой спирт!» Поднялся ажиотаж: еще бы! За время пребывания на фронте мы ни разу не видели наркомовских ста грамм, даже не нюхали. Теперь подфартило отпраздновать сегодняшнюю победу по полной программе! Набрали в лужицах котелки воды, развели огонек. Пробовали открыть трубочки ножами, штыками, потрошили, кромсали, но результаты остались непонятными. Сыпались советы. «Грейте вместе с фантиками - они распадутся», «Не кипятите - градус спугнете!», «А может, это для склейки бинтов на перевязках?», «Да конфета такая - эрзац-тянучка!», «А вдруг солдатский гробовой пистончик?» Пробовали, плевались и остались ни с чем. Только через несколько лет я где-то увидел свисающую сверху на коричневой ленте похожую коробочку; ленту облепили мухи - то была мухоловка. Мы же тогда боролись с мухами квадратиками жухлой ядовитой бумаги, лежавшими в блюдце с водой.

А 3 марта 1993 года, в день пятидесятой годовщины освобождения Ржева от фашистов, приезжая на праздник, познакомился со многими настоящими героями ржевских битв, узнал, что не все выглядело так бестолково, как у нас: велись и упорные сражения, и продвигались вперед, доходило и до рукопашной на окраине города. А на одной из встреч ветеранов со школьниками услышал, как кто-то рассказывал о захвате этого самого крохотного обоза. Рассказчиком оказался тот самый лейтенант, отвезший повозку в штаб, - Михаил Скоробогатов, ставший после войны ржевитянином. Мы узнали друг друга, обнялись, повспоминали, сфотографировались, потом переписывались; он обещал в следующий мой приезд показать место захвата этой повозки и где меня вскоре ранило.

Утром нас обстреляли из орудий или тяжелых минометов. Хорошо, что вовремя услышал нарастающий свист снаряда и успел плюхнуться оземь. Небольшой осколок от близкого взрыва все же попал в голень.

Ранка небольшая, но кровь сильной струей била вверх, пульсируя, как фонтанчик воды для питья в Парке культуры. Развязал окровавленную обмотку, разрезал и сделал жгут выше колена. Фонтанчик стал затихать. То струйка била сантиметров на тридцать, теперь - сразу на двадцать, потом еще сникла, еще... и затихла. Всей другой обмоткой туго обмотал рану. К ноге подвязал еще кусок ветки, что-то вроде шины. Но ступить на ногу не смог: боль резко ожгла. Расстроился. Значит, перебило кость. Это - хуже.

Мимо меня по одиночке в тыл отходили воины. Потом тихо, молча, по одному, парочками, группками, сгорбясь, смирившись с постыдным фактом отступления - пошли толпой. В голову не пришло просить о помощи - понимал, что обреку кого-то отстать. И наивно казалось, что смогу сам дойти, смастерив костыль. Обогнали двое тяжело нагруженных минометчиков, с нами их не было. Опять постеснялся просить о помощи. Но когда увидел их удаляющиеся спины, когда ощутил своей спиной, что за мной наших больше нет, а есть только немцы, и когда замаячил ужас плена, закричал:

- Ребята, помогите!

Не обернулись. Я задвигался быстрее - нет, не догнать, а чтобы подольше быть за ними, подольше видеть их. Полз уже на четвереньках, больно задевая раненой ногой за землю. Чувствуя, что отстаю и почему-то вспомнив, как в полуголодных Сурках стеснялся просить добавок к перловой каше, теперь закричал противным чужим визгливым голосом:

- Помогите! До кустиков! Братцы! Браточки-и!

Автомат с забитым дулом болтался на груди, кобура с наганом стукалась в бедро, вещмешок на спине переваливался с боку на бок. Его узел-петля, как назло, развязалась, и из лежавшей сверху картонной коробки выскользнули на траву, прямо перед моим носом, несколько плиток шоколада. Солдат есть солдат - не пропадать же добру! Приостановился, завязал и закинул на спину мешок, а выпавшие плитки стал рассовывать по карманам шинели. Услышал сзади голос:

- Давай помогу до кустиков.

Подошел третий минометчик с кассетами боезапаса и увидал плитки, исчезающие в карманах.

- А это что?

- Шоколад.

- Откуда?

- Трофей.

- Дашь?

- На.

Минометчик, недоверчиво оглядев плитку, взял, потом моей рукой обнял свою шею, прижал мой бок вместе с кассетой к своему бедру и проволок до ближайших кустиков. Первые двое там стояли, ждали. Мой спаситель предложил:

- Дашь ребятам тоже по шоколаду - мы до тех больших кустов дотащим.

Моментально достал из карманов все, что было, кажется четыре плитки, и протянул. Двое первых обомлели, глядя на эдакое забытое лакомство, затаив дыхание, долго рассматривали, измазюканными пальцами бережно взяли. Потом перераспределили тяжести. Я обнял двоих за шеи, повис у них на плечах, и они пронесли меня с ветерком еще с полкилометра. Мы радостно благодарили друг друга - не разобрать, кто был более счастлив. Они забрали мой автомат: «Сдадим, тебе он не сгодится», - мы пожелали всем удачи и расстались друзьями. Обессиленный, свалился на траву. До вечера особых происшествий не было.

Затемно добрался до железной дороги, «победно перерезанной» нами вчера, переполз рельсы, устроился в придорожной канаве и свалился в сон. Ночью разбудил шум мотора. Тарахтел наш По-2, из женской бомбардировочной авиации. На фоне звездного неба увидел - или показалось спросонья, - как из кабины пролетающего над рельсами «кукурузника» высунулась рука летчика и сбросила обыкновенную небольшую мину. Тут же опять заснул. Близость своей, родной «этажерочки» подействовала успокаивающе, как снотворное, - я проспал. Солнце уже вылезло из-за деревьев.

Долго двигался дальше и чуть не напоролся на двух немецких связистов. Они тянули провод. Но почему-то катушки тащили не на спинах, а в руках не может быть?! Неужели дополз до наших?

Крикнул:

- Кто идет?

Не услышали. Значит, совсем ослаб. Закричал что есть мочи:

- Стой! Кто идет?

Вяло ответили:

- Свои.

Я радостно вскричал, вернее - вспискнул:

- Правда?

Они молчали, было не до меня. Я не унимался, вскрикивал, переспрашивал:

- Правда?! Правда свои?! Правда?!

- Да свои же, свои! - чуть не матюгнулся один из них, и они прошли мимо.

Неужели наши уже близко.

Переполз я то поле. Неведомо какими путями добрался до дороги, параллельной линии фронта. Сориентировался по двум бредущим легко раненным, двинулся в ту же сторону и далеко за полдень выбрался на дорогу, по которой когда-то с казахами ходили за продуктами.

Успокоенно, уверенно полз по обочине, по травке. Неожиданно с проезжающей телеги крикнул солдат-ездовой: «Сержант, подари пистолет - подвезу!» Стало обидно. Столько всего натерпелся, а когда медсанбат совсем рядом - «нате пожалте», помощь! Гордо отказался. Дополз до медсанбата - расслабился. Дальше помню себя почищенным, по возможности отмытым, перевязанным бинтами, с медицинской шиной на ноге и лежащим на чистой травке в окружении других раненых. Встряхнул громкий крик: «Микальян!!» Подбежавший интендант Ждан, знавший меня по получению продуктов, радостно, не обращая внимания на ранение, сообщил:

- Про тебя в газете написали, как ты от бомб с казахами бегал. Называется «Бесстрашие и расчет». Сейчас принесу, погоди, не уезжай!

Он убежал. Стало приятно, что похвалили. Хоть за что-то, хоть я как-то...

Но подъехала полуторка, опрятная, чистенькая, совсем непохожая на когда-то застревавших в грязи. Стали неспешно грузить раненых. Мне очень захотелось, чтобы места в машине не досталось, чтобы Ждан успел принести газету. Но в первую очередь стали грузить тяжелых, и меня в том числе. Машина уехала. Невезуха! Расстроился необычайно. Сохранилась бы у меня фронтовая газета - единственная зримая память о единственном ощутимом военном деянии, но на этот раз не повезло! Что поделаешь - не судьба!

Но - еще не вечер! Подлечусь в очередном госпитале, отдохну и снова вернусь. А что уж потом со мной стрясется - знать никому не дано.

Привезли в госпиталь города Калинина (ныне - Тверь).

Рана стала ныть, потек гной. Врачи рьяно лечили: меняли повязки с мазью Вишневского, накладывали полу гипс, ковыряли рану в поисках осколка. Ситуация ухудшалась: поднялась температура. И при очередной болезненной перевязке врач сказал:

- Надо резать.

Я не понял:

- Что надо резать?

- Как что? Твою ногу, - и утешил: - Ниже колена.

Не мог поверить, что положение серьезное. Подумаешь - гной! Подумаешь - тридцать восемь!

- Не хочу.

- У тебя гангрена.

- Не хочу!

- Помрешь.

- Все равно - не хочу. Жить калекой не буду!

- Тебя и спрашивать не станем.

- Не дамся! - и для большей убедительности вцепился в железную сетку ложа кровати.

Врач мирно закончил:

- Ничего, заснешь... А проснешься без ноги.

Очнулся в палате, на своей кровати. Нога была цела, болела, но уже не «стреляла». У соседа выяснил, что температура скакнула до сорока одного, что отсутствовал три дня, а койку временно занимал другой раненый. Уверенный, что делали операцию, у появившегося врача спросил:

- Осколок вытащили?

- Нет. Не оперировали. Тебе лучше?

- Да. Почему?

- Организм молодой! - ответил он уклончиво и больше ничего не сказал.

Потом медсестричка тихонько шепнула:

- Поступил американский пенициллин, лекарство такое.

Заморскому снадобью не удивился - на фронте однажды выдали большую красивую банку американской тушенки, - но не понял, зачем выносили в коридор. Злился, что не объяснили, злился, что не спросил. А непонятный коридорный бред долго мучил - тем, что он очень походил на страшную бессонную ночь в Сурках.

Лечение продолжалось, но рана не заживала. Температура была повышенной. Гной продолжал течь, а ежедневные болезненные перевязки не давали результата.

Однажды днем в нашу десятиместную палату пришли два человека без халатов, осмотрели окна, повключали все лампы, оглядели нас и что-то записали. Через пару часов явились уже вчетвером, с медсестрой, с осветительными приборами и киноаппаратом.

Попросили меня протянуть руку и стали ее забинтовывать. Вежливо заметил: «Вы ошиблись, у меня нога раненая». Отмахнулись: «Это не имеет значения». - «Как не имеет значения?! Вы перепутали! Позовите врача!» Медсестра молча продолжала делать «самолет» - сооружение, фиксирующее полусогнутую руку раненого перед его лицом. Другому больному, артиллеристу, тоже напутали. Потом перед нашими носами сняли картонку с номерами, а затем и наши физиономии. Когда они ушли, палата загоготала: «В киножурнал попали!», «Вошли в историю!», «Теперь у нас свои киноартисты!» Артиллеристу объявили, что он вылитый Николай Крючков, а мне долго не могли подобрать похожего героя, но все же с оговорками выискали Мустафу из «Путевки в жизнь». Обиделся - не похож!

А киносъемки и вообще киноработники не понравились. Надменные, на вопросы не отвечают, держат нас за дураков. И все наврали: артиллеристу, раненному в живот, перевязали голову, а мне соорудили перелом руки! (Через десятки лет иногда шутил: «Мой первый в жизни съемочный день состоялся еще в 1942 году!»)

Надеялся на скорое выздоровление, мечтал хотя бы о трехдневном отпуске - Москва была недалеко от Калинина. Я уж совсем не ожидал, что эвакуируют еще дальше, на восток. Врачи невнятно сказали про гной, про долгое лечение, про рецидив гангрены. Я расстроился, поняв, что вопрос о сохранности ноги переложили на других. Эвакуация произошла быстро: даже не помню, чтоб переодевался в гимнастерку или штаны. Из кровати на носилках - в машину, из машины - на пристань, оттуда сразу - на пароход, плавучий госпиталь. Как из одной палаты в другую, с вещами.

Оказался в нижней каюте на несколько человек с окнами-иллюминаторами. Пароход - со стороны его не увидел - явно бывший пассажирский, небольшой, колесный. Поплыли по Волге, в тыл.

Добрались до Горького, поплыли вверх по Оке и остановились в городе Павлово.

Госпиталь понравился милыми, радушными и непривычно разговорчивыми нянечками, сестрами и врачами, Прочтя мои «сопроводиловки», подробно объяснили и напугали, что необходимо удалять осколок во избежание гангрены. Резали, расширяли рану, искали - не получилось. Гной тек и тек. Понял, что дела мои весьма плачевны.

А через несколько дней врач вызвал вновь и выложил все начистоту. Вкратце примерно так. Не знаем, как лечить. У тебя не один осколок, а еще масса мелких от раздробленной кости. Есть три варианта. Обычный, что поощряется. Отправить дальше на восток. Но это глупо - только затянется время. Можно выписать с мокрой повязкой, что возбраняется. И хорошо. Все равно окажешься в больнице. Третий вариант самый правильный: отправить в Москву, где аппаратура лучше. Но эвакуация к центру не популяризируется. Выход один: друг - однокурсник может договориться с начальником московского госпиталя, чтоб тебя приняли. Только доехать ты должен самостоятельно, подробности расскажу. Сможешь? Мгновенно вскричал: «Если один костыль дадите - смогу!»

Был поражен - никогда врачи так откровенно со мной не разговаривали. Сразу позвонил в Москву, рассказал маме.

Через несколько дней начхоз госпиталя, ехавший по делам в Горький, довез меня до главного вокзала. У моего вагона стояла мама. Не ожидал! Я сообщил ей номер поезда и вагона, чтобы она встречала в Москве. И - сюрприз! Приехала, чтобы только проводить меня. Чтоб зря трястись в транспорте туда и обратно! Я б один спокойненько доехал! Но сердце матери всегда найдет повод для беспокойств. Она столько раз в жизни томилась неизвестностью, что, сидя дома в ожидании приезда поезда, извелась бы, издергалась, измучилась бы больше, чем просто съездив за мной туда и обратно.

Столичный госпиталь отличался от предыдущих бурно кипевшей «гражданской» жизнью. Утром появлялась свежая пресса, существовала своя стенгазета, у кого-то в палате имелась гитара, часто появлялись фотографы, делавшие снимки раненых, бывали выступления артистов, даже известных, а однажды композитор Бокалов спел свою новую песню: «Сердце бьется, как робкая птичка, лишь увижу случайно ее - покорила студентка-медичка беспокойное сердце мое...»

Наконец почувствовал и столичную медицину. Повезли на каталке. Подвели к операционному столу:

- Ложись.

Лег.

- Не на спину. На живот.

- Рана у меня спереди.

- Будет и сзади.

Лег на живот. Под местным наркозом разрезали чуть ли не всю икроножную мышцу, сантиметров эдак на двадцать, - стали искать осколки. Выражение «сдирать кожу» я, конечно же, слышал. А что такое «раздирать мясо», осознал, когда, извернув голову назад, увидел свою бедную ногу. Несколькими специальными пинцетами-захватами врачи отдирали друг от друга каждое, да, каждое тончайшее мышечное волокно. Казалось, что во всей операционной стоит непрерывный громкий треск раздираемой матерчатой ткани. Поначалу боль выдерживал молча, героически. А вскоре понял, что такое пытка. Пытка - это не когда больно, а когда больно долго!

Мне подарили небольшой корявый, с зубастыми острыми краями, столько натворивший осколок и показали кучку мелких костей. Еще раз спасибо - ногу спасли! Были разорваны главная артерия, сухожилия, многие сосуды, сильно истончена сломанная малая берцовая. Стопа не сгибалась, что по-медицински называлось «эквинус». Потом улучшилось, не хромал, мог бегать, но с годами рана иногда открывалась - сосуды лопались. А когда с недавних пор становилось больно ступать, вспоминал песенку Леонида Утесова: «Товарищ, товарищ, болят мои раны...»

На медкомиссии дали «нестроевую» и велели через месяц отпуска явиться на переосвидетельствование.

Война осталась позади. И как потом оказалось, это были хотя и самые трагические, но лучшие мои годы, когда я был смелее и честнее, когда люди были добрее и светлее, когда обращались друг к другу со словом «товарищ», когда пожилые называли меня «сынок», а я их - «папаша» и «мамаша», когда ровесники звались «браток», «братишка», «сестренка», «сестричка» и когда я жил великой Мечтой со всем народом и со всей страной. И когда верил, что больше никогда нигде на Земле никакой войны не будет.

Источник:

Сергей Герасимович Микаэлян. «Не убит подо Ржевом». Опубликовано в журнале: «Нева» 2015 г, №2.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.