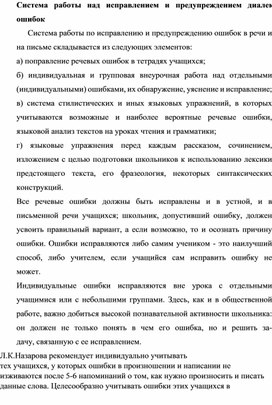

Система работы над исправлением и предупреждением диалектных ошибок

Система работы над исправлением и предупреждением диалектных ошибок

Система работы по исправлению и предупреждению ошибок в речи и на письме складывается из следующих элементов:

а) поправление речевых ошибок в тетрадях учащихся;

б) индивидуальная и групповая внеурочная работа над отдельными (индивидуальными) ошибками, их обнаружение, уяснение и исправление;

в)

система стилистических и иных языковых упражнений, в которых учитываются

возможные и наиболее вероятные речевые ошибки,

языковой анализ текстов на уроках чтения и грамматики;

г)

языковые упражнения перед каждым рассказом, сочинением,

изложением с целью подготовки школьников к использованию лексики

предстоящего текста, его фразеология, некоторых синтаксических

конструкций.

Все

речевые ошибки должны быть исправлены и в устной, и в

письменной речи учащихся; школьник, допустивший ошибку, должен

усвоить правильный вариант, а если возможно, то и осознать причину ошибки.

Ошибки исправляются либо самим учеником - это наилучший способ, либо учителем,

если учащийся сам исправить ошибку не

может.

Индивидуальные

ошибки исправляются вне урока с отдельными

учащимися или с небольшими группами. Здесь, как и в общественной

работе, важно добиться высокой познавательной активности школьника: он должен

не только понять в чем его ошибка, но и решить за-

дачу, связанную с ее исправлением.

Л.К.Назарова

рекомендует индивидуально учитывать

тех учащихся, у которых ошибки в произношении и написании не изживаются после

5-6 напоминаний о том, как нужно произносить и писать данные слова.

Целесообразно учитывать ошибки этих учащихся в

особой тетради, а детям дать карточки с записанными в них словами

так, как их нужно произносить.

Например

в тетради учителя записаны слова: «крутка», «чайко»,

«хвартук» и т.п., а на карточках у детей «куртка», «чаю», «фартук», и т. п.

Используя эти карточки, учитель может дать следующие задания:

1) запомните, как пишутся и произносятся данные слова;

2)

запишите слова по памяти, выделяя те буквы, которые нужно

запомнить;

3) учитель диктует, дети пишут;

4) поменяйтесь тетрадями, проверьте написанное;

5) составьте с данными словами словосочетания;

6) составьте с данными словами предложения;

7) вставьте пропущенные буквы и мн. др.

Известно,

что легче ошибку предупредить, труднее её исправить. Чтобы легче было

предупредить ошибки, учителю надо знать

слова, в которых школьники допускают ошибки. Для этого учителю

надо внимательно прислушиваться к тому, как дети говорят. А говорят, поют и

читают некоторые дети так:

-

С мягким знаком я знаю такие слова: «мырять», «скатереть»,

«корабель».

- С буквой е пишутся слова: «котенык», «елычка».

- С жи и ши я напишу слова: «крандаши», «ландаши».

- «Пусть сигда будит сонце»...

- «Мы белаи снижинычки»...

Особенности

диалектов русского языка могут иметь для школы

различное значение: одни из них, являясь широко распространенными

и ярко выраженными в устной речи, получают более или менее частное отражение и

на письме в виде орфографических ошибок; другие

на письме не бывают отражены, хотя в устной речи чрезвычайно широко

представлены и резко расходятся с нормами литературного произношения, третьи,

хотя и являются диалектными чертами, но они не

так резки, чтобы заметно сказываться на орфографических навыках

учащихся. Наличие в произношении учащихся диалектной черты еще не

значит, что последняя обязательно найдет отражение и на письме.

А.Н.Гвоздев, рассматривая процесс усвоения нового звука, отмечал, что "артикуляционная работа не появляется сразу в сложившемся виде", требуется тренировка, чтобы у речевого аппарата возникла "память" на произношения нужного звука. При этом наблюдаются некоторые закономерности в усвоении разных звуков речи: вначале новый звук в речи ребенка встречается не часто, лишь в небольшой части слов с этим звуком (в большинстве своем это слова, которые ребенку не были известны, но он их редко употреблял), в остальных же словах, особенно часто употребляемых и усвоенных в раннем детстве, по-прежнему сохраняется неправильное произношение. Со временем количество слов с новым звуком увеличивается, и, наконец, наступает время окончательного усвоения звука.

Важным условием является способность речевого аппарата артикулировать разные звуки. Известно, что через тренировочные упражнения артикуляционный аппарат, "состоящий из двигательных мускулов и нервов... как и всякий другой орган человеческого тела, может приобретать привычки,- может точно так же, как рука или нога, привыкать к известным действиям и к известному порядку действий".

Для проведения таких упражнений можно использовать магнитофонные записи речи учащихся с последующим их прослушиванием. Учащийся, прослушав свою речь как бы со стороны, убеждается, что его произношение не идеально, требует к себе внимания. Это психологически важный момент в работе по обучению нормам литературного произношения.

Усвоение

литературного произношения и вытеснение из речи

учащихся диалектизмов может идти двумя путями (по мнению А.В.Те-

кучева):

а) путем непосредственного подражания учащихся речи окружающих;

б) путем сознательного и постепенного (в определенной системе) усвоения норм литературного произношения.

Первое может иметь место в том случае, если ученик отличается большой восприимчивостью и способностью подчиняться воздействию окружающих и если последние достаточно авторитетны в его глазах. При таких условиях усвоение идет без специальных усилий со стороны ученика: исподволь, незаметно.

Большинству учащихся для овладения литературной речью приходится идти все же не первым, а вторым, хотя и более трудным, но зато более надежным путем, т.е. путем сознательного и целесообразно организованного с помощью школы изучения орфоэпических норм русского литературного языка. Процесс перехода учащихся на пользование литературным языком вместо диалекта, как показываем опыт, является сложным и сравнительно медленным, распадающимся на ряд таких этапов, которые и во времени, и по темпам в равных условиях протекают далеко не равномерно. Эта неравномерность определяется как характером и степенью устойчивости того диалектизма, от которого нужно освободиться учащемуся, так и степенью подготовленности последнего к усвоению соответствующего явления литературного языка, приходящего на смену диалектизму.

В

этом сложном процессе условно можно выделить следующие

этапы (конечно, далеко не всегда последовательно сменяющие

друг друга во времени, часто протекающие одновременно, как, например, второй и

третий, но всегда в той или иной мере взаимно

обусловливающие один др.):

1) Обнаружение, узнавание учащимися того, что для обозначения словами известных ему с детства фактов, явлений, вещей существуют различные способы. Уже на самому раннем этапе обучения в школе ученик сталкивается с новым и неожиданным для него фактом: он к удивлению своему узнает, что его речь, такая близкая и привычная ему с раннего детства, не есть единственно возможная речь, больше того, что она, с точки зрения школы, не только не признается самой лучшей, но не считается даже просто приемлемой.

2)

Постепенно осмысление новых для учащегося фактов (слов,

звуков, их сочетаний и т.п.) установления соотношений между значениями,

связанными с привычными для него с детства словами, и значениями, вызываемыми в

его сознании вновь узнанными словами. Эти соотношения могут быть весьма

различными.

3) Накопление в опыте и памяти учащегося новых для него фактов литературного языка (из области словаря, грамматического строя, произносительных норм) при сопоставлении их с соответствующими фактами местного говора: «лужа» - «калюжа», петух – «кочет» и т.д.

4)

Период конструирования в сознании ученика старого и ново-

го. Этот этап неодинаков на разных стадиях его протекания: вначале новое

медленно пробивает себе путь и лишь впоследствии, посте-

пенно усиливаясь, достигает такой степени, что окончательно вытесняет старые,

привычные учащемуся навыки. Да и само качество

пользования новыми элементами может быть различным на разных эта-

пах (легкость и правильность пользования ими, быстрота воспроизведения,

отсутствие и наличие затормаживания и т.п.).

5)

Период относительно полного усвоения. В конечном счете,

этот процесс должен завершиться тем, что факт литературного языка

откладывается в сознании учащегося в качестве полного эквивалента

тому, что было вытеснено из его языка как менее совершенное. И

только теперь ученик начинает сравнительно уверенно и при любых

обстоятельствах говорить без диалектизмов.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()