МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ рб

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ мгу ИМ. А.А. КУЛЕШОВА

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

КАФЕДРА ГЕОРГАФИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Сущность, типология и эволюция процессов формирования донных отложений и аллювия в гидрологических системах (на примере Могилевской области).

Курсовая работа

Храмковой Ольги Владимировны

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛЛЮВИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)…..………………4

1.1 Геологическое строение Могилевской области………………………...….4

1.1.1 Строение и стратиграфия…… ………………………………………..…..4

1.1.2 Осадочный чехол. ……………………………………………………….....7

1.2 Геология четвертичных отложений …….…………………………………10

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1…………………………………………………………...20

ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ………23

2.1 аллювий………………………………………………………………………23

2.2 сапропель……………………………………………………………………..27

2.3 торф…………………………………………………………………………...31

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2…………………………………………………………...34

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛЛЮВИЯ В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)……………………………………..36

3.1 Эволюция процессов формирования в реках области…………………….36

3.2 Эволюция процессов формирования в озерах области …………..……..39

3.3 Эволюция процессов формирования в болотах области …….………….42

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3…………………………………………………………..45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….48

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….49

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Изучить сущность формирования, типологию донных отложений и аллювия и рассмотреть процессы эволюцию в гидрологических системах на примере Могилёвской области.

Задачи:

1.Рассмотреть сущность формирования донных отложений и аллювия (на примере Могилевской области).

2. Описать типологию донных отложений и аллювия.

3. Проанализировать эволюцию процессов формирования донных отложений и аллювия (на примере Могилевской области).

В условиях ориентации ресурсной политики РБ на рациональное использование местного природного сырья становится актуальным вопрос о происхождении и эволюции, количестве и качестве, добыче и характере использования донных отложений и аллювия водных объектов в частности и в нашей Могилёвской области.

Методы исследования:

1. Литературный и статистических данных

2. Картографический

3. Анализа

4. Синтеза

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛЛЮВИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Геологическое строение Могилевской области

Могилевская область, как и вся Беларусь, располагается на западе Восточно-Европейской платформы, в той ее части, которая именуется Русской плитой. Для нее характерно двучленное строение: 1) залегающий на глубине фундамент, состоящий из массивно-кристаллических, смятых в складки пород; 2) лежащий на этом фундаменте платформенный чехол, образуемый более или менее горизонтально залегающими осадочными отложениями [Приложение 1].

платформенный чехол

складчатый фундамент

1.1.1 Строение и стратиграфия

Формирование фундамента продолжалось 1,5 миллиарда лет (от начала архейской эры до позднего протерозоя). После своего образования фундамент не оставался неподвижным. Его сотрясали вертикальные движения, порождавшие разломы, разделение, казалось, незыблемого, жесткого массива на глыбы и блоки гигантских и относительно малых размеров. Одни участки фундамента сместились вверх, другие опустились. По трещинам устремились потоки лавы, залившие обширные участки его поверхности.

В нашей области фундамент скрыт под платформенным чехлом. Но глубина его залегания не везде одинакова, есть выступы и впадины [Приложение 1].

На крайнем юго-западе (Глусский район) фундамент погружен на глубину до 5000 метров. Сюда заходит северо-западный отрог глубочайшей в Беларуси впадины — Припятского прогиба, в центре которого (Гомельская область) фундамент опускается до 6000 м. От района Глуска в сторону севера и северо-востока в направлении Бобруйска наблюдается повышение кристаллического основания, но не плавное, а резкое, через гигантское смещение, которым с севера ограничивается Припятский прогиб. В районе Бобруйска складчатое основание лежит на глубине всего 500 м. Это поднятие геологи именуют Бобруйским погребенным выступом. Он как бы прошивает едва ли не всю толщу платформенного чехла, застревая под плиоценово-антропогеновыми отложениями. Это не самостоятельная тектоническая единица, а всего лишь юго-восточный отрог более высокого и обширного структурного образования — Белорусской антеклизы. В юго-восточную часть области заходят северо-западные ответвления другой — Воронежской антеклизы. Геологи их называют Суражским погребенным выступом. И здесь фундамент погружен на глубину до 500 м. Оба выступа разделены понижением, но относительно неглубоким, именуемым Жлобинской седловиной — небольшим по площади образованием: 50 х 45 км. В нашу область она заходит лишь своей северной частью.

К северу от Жлобинской седловины располагается Оршанская впадина. Она занимает большую часть Могилевской и часть Витебской области, простирается с запада-юго-запада на восток-северо-восток на 250 км; ее ширина колеблется в пределах 120—210 км. Вильчанская скважина достигла фундамента на глубине 1320 м. Максимальное погружение кристаллического основания в пределах впадины составляет 1800 м. Борта впадины крутые, дно неровное. В центральной ее части выявлено корытообразное понижение, именуемое Могилевской мульдой. С севера мульда ограничена Смоленским разломом, севернее которого располагается Оршанский горст (поднятие). Впадина испещрена разломами, один из них простирается от юго-западной окраины Полесья в сторону Могилева и далее на восток (Стоход-Могилевский разлом). Есть множество мелких разломов: к востоку от Белыничей, в районе Кричева, в других местах. Более половины из них активны и ныне. По линии разломов происходят смещения, чаще всего медленные, не фиксируемые наблюдениями, не ощущаемые людьми.

В юго-западной части Оршанской впадины выделяется Червенский структурный залив, непосредственно примыкающий к Белорусской антеклизе. Здесь глубина фундамента достигает 900 м, местами отмечены небольшие поднятия с колебанием высот в 50—100 м (Осиповичское, Кличевское).

Кристаллический фундамент имеет исключительно сложное строение, пестрый петрографический состав. Породы настолько метаморфизованы, что полностью или частично утратили изначальные признаки. Несомненно одно — чрезвычайная древность пород. Возраст их исчисляется миллиардами лет (3150 млн ± 50 млн).

Формирование фундамента происходило в архее и нижнем протерозое, длилось не менее 2-х миллиардов лет, закончилось 1,6—1,7 млрд. лет назад. Накопившиеся к тому времени осадки подверглись интенсивным складчатым процессам. Горообразование сопровождалось активной вулканической деятельностью. Потоки магмы частично застревали в пластах, формируя интрузивные породы, выливались на поверхность в виде лавы, растекались, образуя обширные лавовые покровы из эффузивных, менее плотных пород, несколько отличных по составу от интрузивных. Осадочные породы, оказавшиеся на глубине, в условиях высоких температур и большого давления, подверглись метаморфизации, т. е. изменению, местами настолько сильному, что потеряли первоначальные свойства. Образовались гнейсы, слюдяные сланцы, кварциты, другие породы. В процессе метаморфизации шло образование многих полезных ископаемых, в частности железистых кварцитов.

Полезные ископаемые Могилевской области (по

Г.В.Ридевскому)

1.1.2 Осадочный чехол

Платформенный чехол состоит из пород морского и континентального происхождения, вместе с фундаментом он подвергался вертикальным перемещениям, его пронизали разломы, по которым в осадочную толщу вклинились изверженные образования. По разломам и трещинам из земных глубин на поверхность проникают газы. Самые древние породы чехла обнаружены в районе Бобруйска. Они представлены кварцитами, кварцевыми порфирами, кварцевыми песчаниками. Наибольшей мощностью обладают породы верхнего протерозоя. В Вильчанской скважине они вскрыты на глубине 378 м, простираются до поверхности фундамента. Может показаться неожиданным встретить в отложениях верхнего протерозоя созданные ледником породы, похожие на морену, обнажающуюся в Пелагеевской балке в Могилеве. От морен они отличаются большей плотностью. Геологи их называют тиллитами (валунной глиной). Мощность тиллитов колоссальна — от 170 до 300 м. Они известны во всей южной части Оршанской впадины, на северных склонах Жлобинской седловины. Тиллиты перекрываются песчаниками, песками, глинами, тонкослоистыми глинисто-алевритовыми отложениями [Приложение 1].

Отложений кембрия, ордовика, силура у нас нет. На протерозое залегают девонские отложения. На пространстве почти от Санкт-Петербурга до северных пределов нашей области он прикрыт только четвертичной толщей. Девонские отложения занимают едва ли не весь северо-запад Восточно-Европейской равнины. Область их распространения получила название Главного девонского поля. Во многих местах, особенно по долинам рек, они выходят на дневную поверхность. Крайний южный выход — на берегу Днепра близ Копыси. В отложениях девона в пределах Припятского прогиба открыты запасы нефти, каменной и калийных солей, других ископаемых. В нашей области нефть выявлена только в Глусском районе. Близ Жлобина и Рогачева на площади около 600 км2 в девонских отложениях обнаружены образования, в которых геологи подозревают трубки взрыва; с ними, как известно, связаны месторождения алмазов. Девонские отложения для нас примечательны еще и тем, что жители Могилева пьют из них воду.

Среди девонских пород важнейшее значение имеют морские накопления. На первое место следует поставить известняки и близкие к ним белые, розовато-серые, других цветов доломиты, из которых под Витебском приготовляют доломитовую муку для улучшения плодородия полей. Широко представлены песчано-алевритовые породы, с прослоями мергелей и доломитов, песчаники, пески и глины. В известняках и доломитах захоронены окаменелости морских обитателей тех времен — моллюсков, кораллов, рыб.

С движением к югу девонские отложения уходят вглубь, накрываются более молодыми напластованиями — юры, мела, палеогена.

Юрские отложения выявлены в северо-восточной половине области. В правобережье Днепра они залегают в пределах неширокой полосы, на западе и юго-западе области отсутствуют вовсе. Глубина их залегания колеблется от 10—15 м в долинах до 50—90 м на водоразделах. На пойме Днепра в Могилеве юра находится на глубине нескольких метров. Мощность юрских напластований возрастает к востоку и юго-востоку— от 15 м в районе Могилева до 80 и более метров в Климовичском районе. Представлена юра песчаниками, алевролитами, известняками, глинами разных цветов и другими породами. В скважине в могилевском Подниколье обнаружена черная, весьма пластичная глина с включением окаменелых аммонитов. Окаменелости содержат пирит, придающий образцу золотистую окраску от присутствия меди.

Юрские образования покрываются породами меловой системы. Они представлены главным образом писчим мелом, есть мел глинистый, с включением песков. В мелу попадаются желваки фосфоритов. На поверхности слоев мела сохранились отпечатки следов илоедов. Будто бы они переработали, измельчили скелеты морских животных, превратив их в мел. Помимо мела, встречаются темно-серые, почти черные глины, зеленоватые кварцевые пески. В песках обнаружены рыбья чешуя, зубы, остатки губок, иглы морских ежей.

Меловые отложения распространены на большей части области. Лишь северо-западные районы да крайний юго-запад свободны от них. По течению Сожа, Прони, Баси, Днепра, других рек мел обнажается, образуя живописные обрывы. Во многих местах и на водоразделе залегает не глубже 20 м. Вообще же глубина залегания пород меловой системы колеблется от нескольких метров до 40—50 (в Могилеве примерно 40 м). Мощность — чаще всего в пределах 17—60 м (Славго-родский, Чериковский районы), максимальная до 96 м. Поверхность меловых отложений неровная, она испытала воздействие текучей воды, подверглась карстовым процессам. Карстовые воронки заметны в современном рельефе.

В юго-западной части области, южнее линии Минск — Кличев отложения мелового периода накрываются слоем палеогеновых пород. На крайнем юго-западе, где меловые отложения отсутствуют, породы палеогена лежат на девоне. Это говорит о том, что со времен девона, на протяжении почти 300 млн лет там была суша. В восточной части они имеют островное распространение, но по течению рек во многих местах обнажаются: в долине Вихры (севернее и южнее Мстиславля), Баси (севернее Чаусов), Лобжанки (южнее Климовичей), Колпиты (южнее деревень Мхиничи, Будище), Беседи, Сожа (южнее Старой Калинки), Днепра (у деревни Лазаревичи, Быховский район). Палеогеновые породы представлены морскими и континентальными отложениями. Среди них распространены светло-серые опоковидные алевриты, опоки с прослоями темно-серых опоковидных глин, песчаники, глауконитово-кварцевые пески, пески серые, светло-серые. Мощность отложений невелика, в среднем 10—15 м, что свидетельствует о непродолжительном морском режиме. На юге Беларуси была ситуация другая, отложения палеогена гораздо более мощные, в них сохранились напластования бурых углей.

На крайнем юго-западе области небольшими островками встречаются неогеновые отложения. Они представлены в основном континентальными породами — отложениями русел рек, пойменных и старичных озер и болот: песками, реже песчаниками, темно-серыми глинами. В Беларуси с неогеновыми отложениями связаны месторождения тугоплавких глин, стекольных и формовочных песков.

1.2 Геология четвертичных отложений территории Могилевской области

Мощность антропогеновых отложений в пределах Белоруссии составляет в среднем около 90 м, достигая 200—300 м в доантро-погеновых депрессиях, ложбинах ледникового выпахивания и размыва, зонах краевых образований. Минимальные мощности (1О—5О м), приуроченные к поднятиям, зафиксированы в районах восточной части территории. На формирование антропогенового покрова оказали воздействие многочисленные эндогенные и экзогенные факторы. Среди них определяющими можно считать геологическое строение, неотектонические движения, доантропогеновый рельеф и периодически сменявшиеся ледниковые и межледниковые эпохи [Приложение 1].

Существует определенная связь между доантрологеновым рельефом и характером залегающего на его элементах антропогенового покрова. Так, на повышениях коренного рельефа нередко встречаются лишь флювиогляциальные пески. Ледниковые ложбины могут быть целиком выполнены либо мореной, либо песками — в зависимости от происхождения ложбины (ледникового выпахивания или размыва). Краевые образования локализуются над склонами и тальвегами ложбин.

Вся толща морских отложений покрывается слоем четвертичных пород континентального происхождения. Мощность их в разных местах разная: в Могилеве 35—45 м, в районе деревни Александрия (Шкловский район) 253 м. Наибольшая мощность приурочена к понижениям дочетвертичного рельефа. Они залегают непосредственно под почвой, служат ее материнской породой, влияют на плодородие земель, на рельеф, поверхностный и подземный сток вод. Нет компонента природы, который не испытывал бы влияния четвертичного периода. В них сосредоточены запасы строительных песков и песчано-гравийного материала, кирпичных и черепичных глин, других ископаемых. По течению рек, на коренных берегах речных долин, в оврагах и балках четвертичные отложения образуют многочисленные обнажения, облегчающие их изучение. Их можно наблюдать в карьерах, котлованах, траншеях. Они сверху донизу пройдены тысячами скважин. Все это позволило получить большое количество фактического материала, который дал возможность геологам уточнить старые представления.

Важнейшим фактором четвертичной истории явилось неоднократное похолодание климата и связанное с ним нашествие ледников, центром которых была Фенноскандия.

Согласно новейшим взглядам белорусских геологов, основанным не только на стратиграфических, но и на палеоботанических данных, в четвертичных отложениях нашей области выделяются подледниковый комплекс, 3—4 ледниковых и надледниковый.

Образовались слои, главная роль в которых принадлежит ледниковому комплексу. Количество видов горных пород невелико, их можно перечесть по пальцам: глины, суглинки, супеси, пески, торф, некоторые другие. Тем не менее строение этих слоев очень сложное. Факторы, создававшие отложения,- ледники, водно-ледниковые и речные потоки, озерно-ледниковые и болотные процессы, какую-то роль играл ветер. Все эти силы имели неодинаковое проявление. Поначалу они действовали на фоне дочетвертичного рельефа, потом на формах поверхности, оставленных ледником. Тогда, как и теперь, были речные долины и водоразделы, те и другие имели различную форму и величину — долины узкие и широкие, глубокие и мелкие; водоразделы высокие и низкие, расчлененные и выровненные. Все это сказалось на скорости течения воды, мощности и механической работе ледника, формировании гидрографической сети. Получилось, что разновозрастные породы сменяют друг друга не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном, предсказать эту смену можно лишь в самых общих чертах. К тому же под влиянием механической работы ледника, его напорной деятельности встречавшиеся на его пути породы иногда подвергались смещению, при этом перемешивались и утрачивали нормальную последовательность залегания геологические изыскания.

На ледниковый комплекс приходится около 90 % общего объема четвертичных отложений. Он включает собственно ледниковые образования (морену), водно- и озерно-ледниковые отложения болот.

Морену в Могилеве можно наблюдать на коренном берегу долины Днепра в районе Подгорной улицы, в Пелагеевской балке, в урочищах Горки и Городок и других местах. На обширных пространствах области она залегает на водоразделах непосредственно под почвой. Чаще всего морена представлена красно-бурыми суглинками и супесью (это обломочные горные породы классифицируются по величине обломков. Порода, состоящая из частиц диаметром менее 0,01 мм — глина; от 0,01 мм до 2 мм — песок; от 2 мм до 2 см — гравий; от 2 до 10 см — галька, если окатана, если не окатана — щебень; окатанные обломки более 10 см в поперечнике называют валунами).

Но есть морены темно-бурые, серого и других цветов. На ее долю приходится более половины объема ледникового комплекса.

Это довольно плотная порода,

способна обваливаться вертикальными,

а то и нависающими стенками, не имеет слоистости, не сортирована, включает иногда весьма

значительное количество грубого обломочного материала — от гравия и гальки до громадных валунов и глыб

из массивно-кристаллических и иных пород. Эту породу называют глиной и широко используют в

бытовых целях. Глиной она представлена редко, чаще это суглинок или супесь.

Бывает и песчаная

морена (это суглинок — смесь

песка, алеврита и глины; частиц диаметром менее 0,01

мм 20—50 %; супесь — то же, но содержащая 10—20 %

частиц диаметром менее 0,01 мм.

Если в смоченном состоянии из породы можно

скатать шнур с тонкими кончиками —

глина; скатывается шнур, но только с тупыми концами и с трещинками — суглинок; скатывается только шарик и то

непрочный — супесь; ничего скатать нельзя —песок).

По современным воззрениям, в Беларуси «побывало» 5 ледников: белорусский (наревский), березинский, днепровский, сожский, поозерский. Лишь последний не дошел до нашей области. Значит, у нас должно быть четыре слоя морены, разделенных межледниковыми отложениями. На самом деле строго выдерживаются только два слоя. Редко встречаются три, в исключительных случаях четыре. Но сказать, что все четыре принадлежат разным ледниковым эпохам, вряд ли будет правильно.

Морена наревского ледника хорошо сохранилась в самых глубоких доледниковых понижениях. На водоразделах встречается в Шкловском и других северо-восточных районах. В районе Бобруйска в ней сохранились отторженцы дочетвертичных пород. Слабо сохранилась морена березинского ледника, лишь в западной половине области встречается чаще. Днепровский ледник покрывал всю территорию области. Однако его отложения отсутствуют в районе Мстиславля, Краснополья, в долинах Днепра, Сожа, Березины. Объясняется это тем, что там высоко залегают дочетвертичные или доднепровские отложения. Днепровская морена на небольших участках водоразделов отсутствует и в Могилеве. Что касается сожского оледенения, то оно покрывало почти всю территорию области. Выделяется могилевская стадия сожского ледника, с которой связана верхняя морена в северной половине области.

Рассмотрим более подробно ледниковые эпохи, периоды межледниковья и антропогеновые отложения, образовавшиеся на территории Могилевской области.

Нижний антропоген.

Предледниковых отложений у нас нет.

Отложения нижнеберезинского

(белорусского, варяжского,

наревского) оледенения. Отложения

нижнеберезинского горизонта представлены продукта ми аккумуляции первого нижнеантропогенового ледника и его производных: мореной, флювио- и лимногляциальными

образованиями. Они

имеют островное распространение, сохранившись главным образом в

понижениях доледникового рельефа. Залегают на палеозойских (де-

вонских), меловых, палеогеновых, иногда

предледниковых антропо-

геновых отложениях. Не имея выхода на

дневную поверхность, вскрыва-ются скважинами на территории,

ограниченной линией, проходящей

южнее Малориты через Пинск, Слуцк, Старобин, Глуск, Бобруйск, Быхов, Чаусы, Дрибин. Южнее возможно распространение языков этого ледника в наиболее крупных

депрессиях ложа антропогена. В пределах указанной территории отложения отсутствуют или встречаются изредка на северо-западе и

востоке.

Среди этих отложений преобладают морены. Водно-ледниковые (флювиогляциальные и озерно-ледниковые) осадки времени наступания нижнеберезинского ледника отмечены в отдельных районах нашей области. Мощность их обычно не превышает 10-15 м, иногда достигая 50 м и более. Представлены, отложения песками серыми, желтовато—серыми, мелко- и разнозернистыми (с гравием и галькой) и супесями серыми.

Водно-ледниковые отложения, залегающие на нижнеберезинской (белорусской) морене, на большей части территории представлены комплексом песчано-глинистых пород времени отступания первого и наступания второго нижнеантропогеновых ледников. Мощность комплекса составляет в среднем 30-40 м, а в депрессиях превышает отметку 140-150 м. В комплекс входят флювиогляциальные, гляциоаллювиальные и озерно-ледниковые отложения, представленные песками желтовато-серыми, часто мелкозернистыми, с гравием и галькой, супесями, суглинками и ленточными глинами.

Песчаные породы, выполняющие наиболее глубокие депрессии, достигают значительной мощности. Пески однообразны по литологи-ческим признакам: мелкозернистые, неяснослоистые, серые либо желтовато-серые.

Отложения нерасчлененного нижнеберезинско-окского возраста вскрываются в пределах Оршанско-Могилевской равнины и др.

Отложения венедского (налибокского, беловежского) межледниковья. Отложения первого антропогенового межледниковья выявлены в небольшом количестве пунктов (главным образом в центральной части Белоруссии). Представлены озерными и аллювиальными супесями, суглинками, глинами серыми до темно-серых, гумусированными, песками серыми, темно-серыми мелко- и тонкозернистыми, разно-зернистыми, с единичными зернами гравия. Иногда встречаются карбонатные и органогенные породы, обычно для отложений этого возраста не характерные.

Мощность венедских межледниковых отложений обычно не превышает 15-20 м; редко достигает 40 м, в единичных случаях — более 100 м.

Отложения окского (верхнеберезинского, березинского) оледенения. В состав окского горизонта входят отложения ледниковой формации (моренные, флювиогляциальные, лимногляциальные),распростра-гораздо шире, чем нижнеберезинские. Окский ледник двигался по значительно более выположенной поверхности: на юго-востоке — по древней долине Днепра. Есть основания полагать, что окский ледник перекрывал всю территорию Белоруссии. В долине Днепра его отложения выходят на дневную поверхность. Сохранилась от размыва окская морена главным образом в понижениях доледникового рельефа. Основные районы ее развития —она встречается на отдельных участках Двинско-Днепровской ложбины и в депрессиях.

Обычная мощность окских моренных отложений 5-25 м, в среднем 12,9м. Залегают отложения на девонских, меловых, палеогеновых и неогеновых породах, чаще — на более древних антропогеновых.

Водно-ледниковые отложения нередко выходят на дневную поверхность в уступах коренного берега или второй надпойменной террасы Днепра и его притоков. Представлены они флювиогляциальными и озерно-ледниковыми песчано-глинистыми образованиями. Флювио-гляциальные пески обычно разно- и мелкозернистые, с гравием и галькой, косослоистые, с горизонтами ортзандов. Характерны и флювиогляциальные песчано—гравийные смеси, гравий с галькой и валунами. Озерно—ледниковые отложения (типа "звонцов"), представленные ленточными глинами, встречаются преимущественно в области поднятий.

Мощность водно-ледниковых отложений в среднем 30-40 м, иногда 100-150 м. Наибольшие мощности связаны с глубокими понижениями палеорельефа, минимальные — с древними водоразделами. Нередко толщи включают в себя продукты аккумуляции талых вод отступавшего окского и наступавшего днепровского ледников. Отложения разделявшего их лихвинского межледниковья встречаются часто, но не повсеместно.

Средний антропоген. Отложения среднего антропогена — основа для построения современного рельефа территории Белоруссии — сохранились на значительных площадях и довольно часто выходят на дневную поверхность. Южнее Белорусского Поозерья они слагают основные формы рельефа, перекрываясь лишь верхнеантропогеновыми перигляциальными и современными отложениями. Залегают обычно на более древних антропогеновых, а на севере территории и в области Белорусского массива — непосредственно на коренных породах. Лихвинские и днепровские отложения служат довольно надежными маркирующими горизонтами.

Отложения этого периода в настоящее время установлены более чем в 200 пунктах Белоруссии. В период лихвинского межледниковья произошла перестройка структурного плана территории, хотя основные черты рельефа ложа антропогена сохранились. Представлены отложения песками, супесями, суглинками, глинами, карбонатными и органогенными породами аллювиального, озерного, озерно-аллювиального, озерно-болотного и болотного происхождения. Мощность их обычно не более 10 м, хотя иногда достигает 20-30 м и более. Залегают отложения обычно на нижнеантропогеновых (чаще всего окских) образованиях, в северной части республики — на девонских породах.

Днепровское оледенение. Отложения днепровского оледенения. В конце лихвинского межледниковья и в начале первого средне-антропогенового оледенения произошло значительное погружение кристаллического фундамента, в результате чего днепровский ледник проник далеко на юг, покрыв всю территорию Белоруссии, долины Днепра, Дона и других рек. Отложения днепровского горизонта широко распространены в Белоруссии, отсутствуя лишь в местах высокого залегания девонских пород; на юге территории они имеют островное распространение. Иными словами, днепровское оледенение превратило территорию Белоруссии в моренную равнину с плоскими низинами, покрытыми озерами и болотами.

Преобладают собственно ледниковые, флювиогляциальные и озерно-ледниковые образования. Днепровские отложения разделены межстадиальными серыми и буроватыми супесями, суглинками и тонкозернистыми песками. Для отложений этого возраста характерно несколько полос краевых образований, формирование которых обязано нескольким этапам отступания ледника.

Мощность днепровской морены колеблется от первых метров на севере, востоке и юге до 60-70 м и более в центральных и 133 м в западных районах республики. Наибольшие мощности приурочены к ложбинам ледникового выпахивания и полосам краевых аккумуляций. Характерно наличие отторженцев коренных (палеозойских, мезозойских, палеогеновых, неогеновых) и более древних антропогеновых пород, которые приурочены, как правило, к склонам крупных ложбин и полосам последнепровских краевых образований.

Флювиогляциальные отложения (песчано-гравийные, песчано-гра-вийно-галечные и песчаные залежи) подстилают и перекрывают морену с различной мощностью, нередко в пределах нескольких десятков метров. Наибольшие мощности (до 120 м и более) отмечены в ложбинах ледникового размыва, наименьшие (5-7 м и менее ) — на высоких участках водоразделов. Осадки, залегающие на водоразделах, иногда постепенными переходами связываются с мореной и, по-видимому, являются продуктами ее преобразования. Флювио— гляциальных отложений днепровского возраста у нас нет.

Водно-ледниковые (флювиогляциальные, гляциоаллювиальные, лим-ногляциальные) образования, перекрывающие днепровскую морену, часто выходят на дневную поверхность в уступах коренных берегов Днепра и других рек, не разделены межледниковыми отложениями и формировались в период отступания днепровского и наступания сожского ледников.

Породы нерасчлененного комплекса залегают на абсолютных отметках от 12 до 190 м. Их общая средняя мощность составляет 30-40 м, достигая 100-120 м в ложбинах ледникового выпахивания и размыва и других понижениях доантропогенового рельефа.

Отложения рославльского (одинцовского, Шкловского) межледниковья. Отложения рославльского межледниковья представлены озерными и болотными супесями) суглинками серыми и темно - серыми торфами, аллювиальными и озерно-аллювиальными песками, часто мелко- и тонкозернистыми. Преобладают озерные образования, отмечаются карбонатизированные породы (известковые суглинки), иногда мергели. Аллювиальные отложения погребенной долины Днепра выделены в рославльскую аллювиальную свиту. Мощность рославльских отложе-ний колеблется в пределах первого десятка метров, изредка достигая 20 и даже 45 м.

Отложений муравинского межледниковья и позерского оледенения у нас нет.

Современные

(голоцеиовые) отложения. Общая

мощность голоценовых отложений, представленных аллю-

виальными, озерными, болотными, эоловыми, делювиальными, источ-

никовыми и иными образованиями, колеблется от

нескольких санти-

метров до 25

м, Наиболее развиты аллювиальные отложения круп-

ных и мелких рек, представленные песками,

песчано-гравийно-га-

лечными смесями, супесями, суглинками,

мергелями, сапропелями,

торфом. Мощность 5-20 м.

Песок. На его долю в четвертичных отложениях приходится около 40 % объема. Величина песчинок будет неодинаковая — от едва видимых до больше 2 мм в диаметр. Различна и форма. Одни будут округлые, другие с острыми гранями. Встретятся кубические, неправильной формы, похожие на миниатюрные треугольные пирамидки, призматической и другой формы. Окраска будет то белая, то желтая, черная, попадутся и бесцветные, другой окраски. Песчинки состоят из разных минералов, входящих в состав горных пород, разрушение которых привело к образованию песков. В наших песках больше всего полевошпатовых и кварцевых зерен. Они представлены преимущественно угловатыми, неправильной формы, бесцветными или белыми и светло-серыми зернами, покрытыми обычно тончайшими, преимущественно железистыми пленками, что чрезвычайно интересно. Остальные частицы из гранита, ильменита, циркона, турмалина, белой и черной слюды и других минералов, устойчивых против разрушения. Такие пески повсеместны, используются для различных строительных и дорожных работ. Пески же, содержащие свыше 98 % кварца, пригодные для производства стекла, встречаются редко.

В межморенных прослойках, как и под нижней мореной и на верхней, встретим озерно-ледниковые, древнеаллювиальные отложения, а наверху — современные осадки текучих вод. Речной нанос трудно отличить от водно-ледникового: тот и другой — продукты работы текучей воды, оба отличаются слоистостью, часто очень тонкой, порой несогласной. Слоистость обязана сезонному процессу. Смена холода и тепла привела к образованию ленточных глин, накопившихся в озерных водоемах. Они состоят из чередующихся между собой слоев песка и глины. Песок отлагался весной, когда неслись бурные потоки, глины — в остальную часть года. Частицы глины долго удерживаются во взвешенном состоянии, оседают в стоячей воде длительное время. Ленточные глины — ценное кирпичное сырье.

В межледниковых прослойках встречаются сапропелевые отложения — илистые образования, содержащие более 15 % органических веществ. Это очень сложные по химическому составу породы, образуются и в наше время в надледниковом комплексе отложений.

Еще более распространены отложения болот—торф, местами с примесью глинистого и песчаного материала. Нередко в нем сохраняется болотный газ. Отмечены случаи самовозгорания торфа, вдруг оказавшегося на дневной поверхности в результате оползня. Явление вызвало беспокойство местных жителей, пока не была выяснена причина (причину выясняли профессор Г.Г.Шенберг и доцент Н.С.Ратобыльский). В ископаемом торфе хорошо сохраняется пыльца и даже семена растений. По ним специалисты определяют возраст отложений, их соответствие тому или иному межледниковью, восстанавливают характер растительного покрова, а по нему — климатические условия соответствующего времени.

В наше время формируется те же породы, что и в межледниковые и доледниковые эпохи. Прежде всего это наносы в речных долинах — на поймах и террасах, в старицах и руслах. Они представлены главным образом разнозернистыми песками; в старицах, где течение бывает только в половодье, осадок тоньше, из илистых частиц диаметром от 0,01 мм и менее, там могут накапливаться и сапропели. В некоторых озерно-болотных водоемах в результате выпадения из водного раствора кальцита образуется рыхлая порошкообразная горная порода, называемая гажей (гипс землистый, мел озерный, известняк луговой, известняк пресноводный, лимнокальцит). По речным долинам в пределах Могилевской равнины, в долинах Птичи, Свислочи в местах выхода насыщенных кальцием грунтовых вод, в болотах, у родников известны образования лугового мергеля, торфа, известкового туфа; все они пригодны для известкования кислых почв. В современных отложениях важное значение имеют накопления торфа.

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1

Могилевская область, как и вся Беларусь, располагается на западе Восточно-Европейской платформы, в той ее части, которая именуется Русской плитой. Для нее характерно двучленное строение: 1) залегающий на глубине фундамент, состоящий из массивно-кристаллических, смятых в складки пород; 2) лежащий на этом фундаменте платформенный.

Формирование фундамента продолжалось 1,5 миллиарда лет (от начала архейской эры до позднего протерозоя). В нашей области фундамент скрыт под платформенным чехлом. Но глубина его залегания не везде одинакова, есть выступы и впадины. Платформенный чехол состоит из пород морского и континентального происхождения, вместе с фундаментом он подвергался вертикальным перемещениям, его пронизали разломы, по которым в осадочную толщу вклинились изверженные образования.

Отложений кембрия, ордовика, силура у нас нет. На протерозое залегают девонские отложения. Среди девонских пород важнейшее значение имеют морские накопления. Широко представлены песчано-алевритовые породы, с прослоями мергелей и доломитов, песчаники, пески и глины. С движением к югу девонские отложения уходят вглубь, накрываются более молодыми напластованиями — юры, мела, палеогена.

Юрские отложения выявлены в северо-восточной половине области. В правобережье Днепра они залегают в пределах неширокой полосы, на западе и юго-западе области отсутствуют вовсе. Представлена юра песчаниками, алевролитами, известняками, глинами разных цветов и другими породами. Юрские образования покрываются породами меловой системы. Они представлены главным образом писчим мелом, есть мел глинистый, с включением песков. Помимо мела, встречаются темно-серые, почти черные глины, зеленоватые кварцевые пески. В песках обнаружены рыбья чешуя, зубы, остатки губок, иглы морских ежей.

Меловые отложения распространены на большей части области. Лишь северо-западные районы да крайний юго-запад свободны от них. Вообще же глубина залегания пород меловой системы колеблется от нескольких метров до 40—50 (в Могилеве примерно 40 м.).

В юго-западной части области, южнее линии Минск — Кличев отложения мелового периода накрываются слоем палеогеновых пород. На крайнем юго-западе, где меловые отложения отсутствуют, породы палеогена лежат на девоне. Это говорит о том, что со времен девона, на протяжении почти 300 млн лет там была суша. Палеогеновые породы представлены морскими и континентальными отложениями. Среди них распространены светло-серые опоковидные алевриты, опоки с прослоями темно-серых опоковидных глин, песчаники, глауконитово-кварцевые пески, пески серые, светло-серые. Мощность отложений невелика, в среднем 10—15 м, что свидетельствует о непродолжительном морском режиме.

На крайнем юго-западе области небольшими островками встречаются неогеновые отложения. Они представлены в основном континентальными породами — отложениями русел рек, пойменных и старичных озер и болот: песками, реже песчаниками, темно-серыми глинами.

Мощность антропогеновых отложений в пределах Белоруссии составляет в среднем около 90 м, достигая 200—300 м в доантро-погеновых депрессиях, ложбинах ледникового выпахивания и размыва, зонах краевых образований. На формирование антропогенового покрова оказали воздействие многочисленные эндогенные и экзогенные факторы. Среди них определяющими можно считать геологическое строение, неотектонические движения, доантропогеновый рельеф и периодически сменявшиеся ледниковые и межледниковые эпохи [Приложение].

На ледниковый комплекс приходится около 90 % общего объема четвертичных отложений. Он включает собственно ледниковые образования (морену), водно- и озерно-ледниковые отложения болот.

Морена наревского ледника хорошо сохранилась в самых глубоких доледниковых понижениях. На водоразделах встречается в Шкловском и других северо-восточных районах. В районе Бобруйска в ней сохранились отторженцы дочетвертичных пород. Слабо сохранилась морена березинского ледника, лишь в западной половине области встречается чаще. Днепровский ледник покрывал всю территорию области. Однако его отложения отсутствуют в районе Мстиславля, Краснополья, в долинах Днепра, Сожа, Березины. Объясняется это тем, что там высоко залегают дочетвертичные или доднепровские отложения. Днепровская морена на небольших участках водоразделов отсутствует и в Могилеве. Что касается сожского оледенения, то оно покрывало почти всю территорию области. Выделяется могилевская стадия сожского ледника, с которой связана верхняя морена в северной половине области.

В наше время формируется те же породы, что и в межледниковые и доледниковые эпохи. Прежде всего это наносы в речных долинах — на поймах и террасах, в старицах и руслах. Они представлены главным образом разнозернистыми песками; в старицах, где течение бывает только в половодье, осадок тоньше, из илистых частиц диаметром от 0,01 мм и менее, там могут накапливаться и сапропели. По речным долинам в пределах Могилевской равнины, в долинах Птичи, Свислочи в местах выхода насыщенных кальцием грунтовых вод, в болотах, у родников известны образования лугового мергеля, торфа, известкового туфа; все они пригодны для известкования кислых почв. В современных отложениях важное значение имеют накопления торфа.

ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

2.1 Аллювий

Аллювий (от латинского alluvio – намываю) – генетический тип

континентальных рыхлых слоистых песчано-глинистых речных, дельтовых, овражно-балочных и озерных отложений. Типичный, широко распространенный речной аллювий образуется в результате миграции водных потоков в пределах речных долин. Аллювиальные отложения накапливаются в долинах равнинных рек, образуя в них пойму и надпойменные террасы. Состоят они из мелко-, средне- и крупнозернистого песка, гравия и гальки, которые откладываются потоком в разных местах поймы в зависимости от скорости течения. Во время половодий и паводков, когда река несет много органического материала, минеральные песчаные пласты им перекрываются. Поэтому аллювиальные породы представляют собой слоистую толщу, состоящую из минеральных и органических прослоек разной мощности.

Аллювий дифференцируется на два яруса отложений:

а) верхний – собственно пойменные, песчано-глинистые, относительно

горизонта слоистые отложения с разнообразными ископаемыми почвами. Формируется в период разлива полых вод. В составе пойменных отложений закономерно залегает старичный аллювий;

б) нижний – русловые песчано-галечниковые, часто косослоистые

отложения с ориентированными гальками и валунами в основании; образуются в русле в условиях миграции потока; залегают в основании эрозионной выемки, на «плотике».

Верхний и нижний ярусы генетически тесно связаны между собой,

составляя единый аллювиальный комплекс, часто осложненный происходившими изменениями базисов эрозии в период формирования этого комплекса. У основания склонов коренных берегов речных долин формируются смешанные аллювиально-делювиальные отложения. Аллювий равнинных рек характеризуется хорошо выраженным полным аллювиальным комплексом отложений. В долинах горных рек доминирует русловый галечниковый аллювий. В овражно-балочных долинах с выраженным профилем равновесия преобладает пойменный аллювий. В

дельтах рек формируется озерно-речной и пресноводно-морской аллювий.

Состав и строение аллювия существенно изменяются в зависимости от размера и водного режима водотока, рельефа водосбора и слагающих его горных пород.

В аллювии равнинных рек закономерно сочетаются:

· русловой аллювий, отлагающийся в смещающемся русле потока (косослоистые пески и гравий);

· пойменный аллювий, накапливающийся поверх руслового во время половодий (главным образом супеси и суглинки);

· старичный аллювий, осаждающийся в старицах (главным образом — богатые органическим веществом супеси и суглинки).

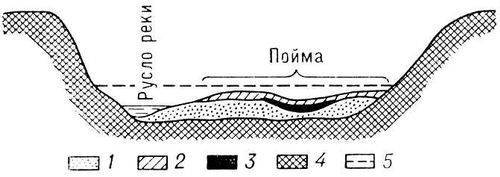

Схема строения аллювия равнинной реки. 1, 2, 3 — аллювий: русловой, пойменный, старичный; 4 — коренные породы склонов и дна речной долины; 5 — уровень воды во время половодья.

Ручьи, текущие по оврагам и балкам, отлагают плохо сортированный аллювий, в котором трудно разграничить русловой, пойменный и другие виды аллювия.

В древних осадочных толщах аллювий обычно сцементирован и сложен твёрдыми обломочными породами — конгломератами, песчаниками, аргиллитами и другими. С русловым аллювием связаны россыпи золота, платины и других полезных минералов, а также месторождения строительных песков и гравия.

Различают новейший аллювий – массивов современных пойм и древний аллювий, слагающий речные террасы, сформированный в период их пойменной стадии. Генетически близки к аллювию флювиогляциальные отложения, образованные мощными потоками талых вод ледника. Аллювий служит материнской породой в поймах и надпойменных террасах.

Перекаты — это участки, где аллювий

отлагается по всему поперечнику русла. Для них, так же как и для русловых

отмелей, характерны песчаные отложения. В реках среднего и малого размеров на

мелком дне отмелей, во время спада паводка и в межень, когда течение крайне

замедленно, оседают не только песчаные, но и иловатые частицы

Отложения аллювия в русле, так же как и размыв его

дна и берегов, является процессом периодическим, наиболее интенсивно

протекающим в период половодий. Во время каждого паводка в русле откладывается

новый слой с одними и теми же фациальными особенностями. Однако распространение

различных фаций никогда точно не совпадает с предшествующим и последующим

паводками. Причиной этого является меняющийся из года в год уровень воды в

русле и непрерывно идущее смещение русла под влиянием роста и развития

меандров, и подмыва коренных склонов долины. Именно это смещение русла и

является основной причиной образования поймы и слагающего ее аллювия.

Представим себе, что в силу роста меандра русло в его

вершине смещается вбок. Тогда через точку, располагавшуюся ранее на урезе воды

у вогнутого берега, пройдет сначала самая глубокая часть плёса, затем основание

русловой отмели и, наконец, ее верхняя часть. Соответственно вначале произойдет

размыв до уровня дна плёса, затем поверх дна отложатся грубые гравелистые

осадки стрежневой зоны потока, на них належатся пески основания русловой отмели

и, наконец, пески с линзами илов верхней части той же отмели.

Возникнет толща руслового аллювия, в которой снизу вверх грубый материал будет

сменяться все более тонким. Так будет по всему дну долины, так как во всех его

пунктах когда-то побывало смещающееся вбок русло. Дно долины окажется покрытым

равномерной толщей русловых аллювиальных отложений, в которой выделится; самый

нижний, базальный горизонт наиболее грубого механического состава, и

последовательно налегающие на него горизонты все более и более тонкозернистых

осадков.

Однако в вертикальном разрезе эта смена состава не будет

отображать истинные возрастные соотношения. Фактически более древним будет

русловой аллювий, отложившийся в начальные фазы смещения русла, а наиболее

молодым — русловой аллювий, образовавшийся в самые поздние фазы смещения русла,

т. е. расположенный в стороне от первого, хотя и залегающий на том же самом

уровне. Русловой аллювий будет последовательно выстилать дно долины,

надстраиваясь не сверху, а сбоку по мере смещения русла.

Месторождения песков стратиграфически связаны с четвертичной толщей, реже – с отложениями палеоген-неогена. Они, как правило, водно-ледникового и озерно-аллювиального происхождения. Песчано-гравийные и песчано-галечниковые образования обычно связаны с моренными и конечно-моренными, реже с аллювиальными и древнеаллювиальными аккумуляциями. Пески залегают на поверхности или близко от последней в виде линзовидных или пластообразных залежей различных размеров. Мощность отдельных залежей достигает 15 м.

Залежи песчано-гравийного материала широко распространены в нашей области. По размерам они обычно небольшие (до 50 га), иногда более. Мощность продуктивной толщи – от 1–3 до 10–20 м. Гранулометрический состав непостоянный, содержание основных компонентов варьирует (%): гравия – от 5–10 до 75, гальки – от 0 до 55, песка – от 5–10 до 75, глинистых частиц – до 5–7.

Разведано более 20 месторождений с общими запасами 104,4 млн м3. Крупнейшее разрабатываемое месторождение – Дубровенское (Шкловский район). Разработки строительного песка находятся у Могилева (Нижнеполовиннологское) и Бобруйска (Березинское). Ежегодно добывается 0,5–0,7 млн м3 песчано-гравийного материала [Приложение 2 таблица №2].

2.2 Сапропель

Сапропель – органический ил на дне озер, содержащий не менее 15% органических веществ. По внешнему виду это сероцветная с бурым оттенком рыхлая илистая масса, покрывающая дно некоторых озер. Сапропели нередко связаны с торфяниками, которые возникли за счет заторфования озер [Приложение 2].

В формировании сапропелей основную роль играет растворенное органическое вещество, детрит, минеральные соединения и микроорганизмы. Органическая часть представлена фитопланктоном, макрорастительными остатками, спорами, обломками раковин; неорганическая – песчаными, алевритовыми и глинистыми частицами, солями кальция, фосфора и других. В зависимости от количества минеральных примесей сапропели разделены на 2 группы:

1. малозольные (зольность менее 30% в пересчете на сухое вещество)

2. многозольные (зольность 30-85%).

Сапропели или отложения озёр – это гетерогенная физико-химическая система, которая состоит из жидкой и твёрдой фаз, находящихся в равновесии. К основной составной части донных отложений относят кристаллический скелет или остов, ко второй – гидрофильный коллоидный комплекс грязевой и к третьей – минеральный раствор, пропитывающий коллоидную массу грязи [Приложение].

Сапропель

- вещество преимущественно биологического происхождения, образующееся под

водой, на дне пресноводных водоемов из остатков планктонных и бентосных

организмов, при большой роли бактериальных процессов, происходящих в

поверхностных слоях отложений при малом доступе кислорода.

В зависимости от состава органической и минеральной частей

сапропели подразделяют на несколько видов. В одном озере может находиться

два-три вида сапропелей. Смена видов сапропелей идет, с одной стороны, по

вертикали, в зависимости от глубины залегания сапропеля, с другой - от степени

удаленности от берега и характера окружения озера.

Основная часть – кристаллический скелет состоит из глинистых и песчаных частиц диаметром более 0,001 мм, малорастворимых в воде солей гипса, углекислого и фосфорнокислого кальция, углекислого магния, а также грубых органических остатков. Коллоидный комплекс составляют глинистые (силикатные) частицы, диаметр которых меньше 0,001мм, органические вещества (преимущественно углеводы и азотосодержащие соединения) и неорганические – железо- и алюмосиликатные соединения (сернистое железо, гидраты окиси алюминия, железа и марганца, кремниевая кислота). Минеральный раствор составляет от 25 до 97% массы лечебной грязи. Он содержит хлорид натрия, сернокислую магнезию и сернокислый натрий. В состав его входят также органические вещества. Таким образом, лечебная сапропелевая грязь – это однородная масса, густой консистенции, пластичная, характеризующаяся высокой влажностью, большой теплоёмкостью и малой теплопроводностью, а также большой адсорбционной способностью.

Основная часть озерного ложа выстилается различными органоминеральными осадками мощностью 2—5, иногда более 10 м. В результате сложных процессов они превращаются в специфическое полезное ископаемое — сапропель. Обычно выделяют сапропели органические (органического вещества) и органоминеральные (30-50%) — кремнеземистые, карбонатные и смешанные, в зависимости от преобладания минерального компонента. Кроме того, в составе сапропелей имеются соединения алюминия, железа, серы, щелочных металлов, многие микроэлементы. Для органической части сапропелей основными показателями являются органический углерод, соединения азота, фосфора, гуминовые кислоты, витамины, каратиноиды.

Сапропель имеет особые, только ему присущие свойства. Влажность поверхностного слоя колеблется от 50 до 90%, цвет служит индикатором минерального состава и колеблется от светлого (для карбонатного) до оливкового (для кремнеземистых) и черного (для сапропелей, обогащенных железом и марганцем). Консистенция органических и органоминеральных сапропелей также неодинакова — от жидкой, гелеобразной, до относительно плотной, жирной, маслянистой. К числу особенностей некоторых типов сапропелей следует отнести изменение их физических свойств при высыхании. Кремнеземистые сапропели и высокозольные глинистые илы при этом превращаются в серооливковую массу, очень устойчивую против механического разрушения и размокания.

Многообразие сапропелевых

отложений можно разделить по содержанию в них органического вещества на четыре

типа: органические (зольность до 30%), органо-минеральные (зольность 30-50%), минерально-органические (зольность 50-70%) и минерализованные (зольность 70-85%).

Многообразие классификаций и типологических характеристик

сапропелей объясняется сложностью их строения и древностью происхождения

Накопление органических отложений

характерно для мелководных озер и свидетельствует о бурном развитии в них

жизни, с одной стороны, и недостаточно интенсивном процессе разложения

(минерализации), что связано с дефицитом кислорода в зимний период.

Из числа веществ, входящих в зольную часть сапропелей, наибольшее распространение получил кремнезем, поступающий в водоем с водосбора. В глинистых илах и кремнеземистых сапропелях его количество в общем валовом составе достигает 40-50% и только в высокоорганических отложениях понижается до 5-10%.

С силикатной частью озерных осадков связано также накопление соединений алюминия. Наибольшее его содержание отмечено в глинистых илах и глинах, где оно достигает 15— 18% от общего валового состава.

К числу важнейших составляющих зольной части озерных осадков относятся соли угольной кислоты, или карбонаты кальция и магния. Заметное (более 20%) увеличение карбонатов является важным показателем состава пород водосбора и состояния экологической системы озера.

На востоке Беларуси, т.е. в Могилёвской области распространена морена силикатная.

Основные данные по сапропелю

(органо-известковистый)

|

Характеристика |

Содержание |

|

Влажность, % |

50 - 65 |

|

Органика, % |

20 - 45 |

|

Зольность, % |

55 - 80 |

|

рН |

7,2 - 7,9 |

|

Азот общий, % |

0,7 - 1,7 |

|

Фосфор общий, % |

0,1 – 0,3 |

|

Калий общий, % |

0,1 – 0,2 |

|

Объемный вес, кг/м3 |

800 - 900 |

В состав органической части сапропеля входят гуминовые кислоты, фульвокислоты, аминокислоты, негидролизуемый остаток, гемицеллюлоза,а также водорастворимые вещества.

Минеральная

часть сапропеля, представляющая собой основную составляющую сапропелевого

удобрения, содержит большое количество микроэлементов, таких как: Co, Mn, Cu,

B, Zn, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti. По сравнению с торфом

и торфонавозными компостами, органическая масса сапропелевого удобрения

отличается более высоким содержанием гидролизируемых веществ, таких, как

аминокислоты, углеводы широкого спектра, гемицеллюлоза и азотосодержащие

соединения. Сапропелевое удобрение богато витаминами группы B (B1, B12, B3,

B6), E, C, D, P, каратиноидами, многими ферментами, например, каталазами,

пероксидазами, редуктазами, протеазами.

Разнообразие сапропелей предполагает разные направления их использования. Сапропели можно применять как лечебные грязи, они служат сырьём для получения биологически активных веществ, используются как удобрение, в строительном деле, некоторые разности идут на подкормку скоту. Весомым аргументом в пользу добычи сапропелей является тот факт, что извлечение из водоема не нарушает природного равновесия, а способствует восстановлению озёра. Ведь именно заполнение сапропелем озёрной чаши приводит к угасанию в озере биологической жизни: насыщенная органикой водная масса озера обедняется кислородом, тонкий слой воды сильно прогревается летом и промерзает зимой. Очищение же зарастающего водоема от накопившегося в нем сапропеля возрождает в озере жизнь.

В Могилёвской области очень невелики запасы сапропеля – около 4% от республиканской добычи [Приложение 2]. Это составляет 88 млн. м3 (в озерах–29,5 млн м3, на торфяных месторождениях–58,6). Запасы находятся в 13 районах. Основные места добычи находятся в Белыническом, Глусском и Мстиславском районах [Приложение 2 таблица №1].

2.3 Торф

Образуется в болотах при естественном отмирании растительных остатков в условиях избыточного увлажнения. Перенасыщенность влагой затрудняет доступ к растительным остаткам свободного кислорода из атмосферного воздуха, поэтому процесс разложения (минерализации) протекает медленно, растительные остатки консервируются и накапливаются, – так формируется торфяная залежь [Приложение 2].

В естественном состоянии торф на 85-95% насыщен водой. Это рыхлая, волокнистая или пластичная масса цвета от светло-бурого до темно-коричневого или черного. Твердое его вещество более чем на 50% состоит из органики – в разной степени разложившихся растительных остатков. Органическое вещество торфа – это перегной – слаборазложившиеся растительные остатки, которые сохраняют признаки внешнего вида растений-торфообразователей, гумус – темное аморфное однородное маслянистое вещество – смесь органических кислот, и иные сложные органические соединения. Внешний вид – цвет, плотность и химические свойства торфа обуславливаются растениями-торфообразователями и условиями их разложения.

Торфа различают по ботаническому составу. У нас их около 40 видов – древесные, травянистые, моховые – в разных комбинациях в зависимости от вида растений. Ботанический состав одной и той же торфяной залежи часто неоднороден, торф в ней залегает слоями – это связано с изменением условий формирования болота. Различают два способа образования болота и соответственно – типы торфяников. Для каждого типа болот характерны свои условия водного питания, гидрохимического режима, а поэтому – и свой видовой набор растений и свой ботанический состав торфа.

Химический состав торфа представляет разнородный и сложный химический состав. В составе торфа есть огромное количество очень ценных неорганических и органический соединений. Первостепенным источником для образования торфа служат болотные растения. В результате биохимического перерождения растительных остатков, находящихся в переувлажнённых условиях и при постоянном недостатке кислорода, образуется торф.

Торф – одно из самых «молодых» ископаемых. Процесс образования торфяников в Беларуси начался в послеледниковое время – т.е. около 10 тыс. лет назад и продолжается сейчас. Очень редко обнаруживают и более древние – ископаемые-торфяники, время образования которых – четвертичные межледниковья. Растительная масса торфяника прирастает медленно – со скоростью от 10 до 25 мм в год, зависит от климатических и гидрогеологических условий, видового состава болотной растительности. Происходит расширение площади торфяника и увеличение его мощности. В последние десятилетия в связи с проведением осушительных мелиораций, снизивших уровень питающих торфяники грунтовых вод, интенсивной распашкой, разработкой торфяных месторождений в республике прогрессирует процесс сокращения площади болот. Лишенный влаги, торф начинает быстро – со скоростью до 4, а в последнее время в некоторых случаях и до 10 см в год – разрушаться. Его органическое вещество минерализируется, выносится ветром и потоками талых и дождевых вод. Географическое распространение заболоченных земель определяется многими факторами. Во-первых, климатом – образование болот регулируется соотношением годового количества осадков и испаряемости. В нашей области наименее благоприятные климатические условия для протекания процесса заболачивания. Во-вторых, переувлажнение вызывается неспособностью грунта пропускать атмосферную влагу в глубь – наличием на поверхности или неглубоко от неё водоупорных пород. И, наконец, в создании условий для заболачивания очень велика роль рельефа. Его абсолютная высота регулирует возможность переувлажнения грунтовыми водами, а расчлененность – сочетание выпуклых и вогнутых форм – создает условия для перераспределения атмосферной влаги, направляя её с поверхности выпуклых в вогнутые элементы, и создавая там её излишек. В Могилёвской области в условиях равнинного рельефа атмосферная влага не застаивается.

На западе области удельный вес торфяников низкий – 15,5%, здесь распространены торфяники всех типов – верховые, низинные и переходные. Торф в области достаточно широко распространён, его месторождения есть во всех районах (более 1650 месторождений), но запасы их невелики. Крупнейшее месторождение торфа – Годылёво Болото в Быховском районе.

Для добычи торфа отведено 1 240 га земель в Быховском (628 га), Осиповичском (328 га) Глусском (231 га), Кличевском (53 га) районах. За 2009 год торфопредприятиями добыто 180,8 тыс. тонн, в том числе для производства брикета 153,0 тыс. тонн [Приложение 2].

Свойства торфа как полезного ископаемого оцениваются в зависимости от направления его хозяйственного использования. Торф используется для производства торфобрикета и на удобрения. Традиционно в Беларуси торф используют как топливо. По элементному составу слаборазложившийся торф близок к древесине, сильноразложившийся – к бурому углю. Промежуточное место между древесиной и бурыми углями – от 1,2 МДж/кг до 1,4 МДж/кг в зависимости от степени разложения – торф занимает и по теплоте сгорания органической массы.

Низкая экономичность торфа как топлива и уникальность свойств этого исчерпаемого полезного ископаемого определили сегодня иные направления его хозяйственного использования. Органическое вещество торфа состоит из битумов, целлюлозы, гуминовых кислот, водорастворимых веществ, лигнина; минеральная часть – окислов кремния, кальция, железа, алюминия и др. На основе торфа получают воска, заменяющие в производстве пластмасс стеарин; кормовые дрожжи, содержащие 50% белка (одна тонна таких дрожжей экономит до 3,5 т зеленых кормов или 14т картофеля); биологически активные вещества, в том числе лечебные, использующиеся при лечении атеросклероза, как антисептики, кровеостанавливающие и жаропонижающие средства. Торф – уникальный поглотитель. Это определяет возможность его использования как очистителя сточных вод от тяжелых металлов и солей, водных поверхностей от масел, углеводородов, нефтепродуктов; для извлечения из растворов цветных металлов. Очень широко использует торф сельское хозяйство, именно на его потребности расходуется почти 90% добываемого сырья. Гуминовые кислоты, содержание которых в органике торфа достигает 50% (особенно высоко у сильноразложившегося тростникового), определяют эффективность применения торфа в качестве органического удобрения, наибольшую при внесении низинного торфа в виде компостов (урожайность возрастает на 10-30% и эффект сохраняется несколько лет).

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2

Аллювий (от латинского alluvio – намываю) – генетический тип

континентальных рыхлых слоистых песчано-глинистых речных, дельтовых, овражно-балочных и озерных отложений. Типичный, широко распространенный речной аллювий образуется в результате миграции водных потоков в пределах речных долин. Аллювиальные отложения накапливаются в долинах равнинных рек, образуя в них пойму и надпойменные террасы. Состоят они из мелко-, средне- и крупнозернистого песка, гравия и гальки, которые откладываются потоком в разных местах поймы в зависимости от скорости течения. Во время половодий и паводков, когда река несет много органического материала, минеральные песчаные пласты им перекрываются. Поэтому аллювиальные породы представляют собой слоистую толщу, состоящую из минеральных и органических прослоек разной мощности.

Сапропель – органический ил на дне озер, содержащий не менее 15% органических веществ. По внешнему виду это сероцветная с бурым оттенком рыхлая илистая масса, покрывающая дно некоторых озер. Сапропели нередко связаны с торфяниками, которые возникли за счет заторфования озер.

В формировании сапропелей основную роль играет растворенное органическое вещество, детрит, минеральные соединения и микроорганизмы. Органическая часть представлена фитопланктоном, макрорастительными остатками, спорами, обломками раковин; неорганическая – песчаными, алевритовыми и глинистыми частицами, солями кальция, фосфора и других.

Накопление органических отложений характерно для мелководных озер и свидетельствует о бурном развитии в них жизни, с одной стороны, и недостаточно интенсивном процессе разложения (минерализации), что связано с дефицитом кислорода в зимний период.

Из числа веществ, входящих в зольную часть сапропелей, наибольшее распространение получил кремнезем, поступающий в водоем с водосбора. В глинистых илах и кремнеземистых сапропелях его количество в общем валовом составе достигает 40-50% и только в высокоорганических отложениях понижается до 5-10%.

Торф образуется в болотах при естественном отмирании растительных остатков в условиях избыточного увлажнения. Перенасыщенность влагой затрудняет доступ к растительным остаткам свободного кислорода из атмосферного воздуха, поэтому процесс разложения (минерализации) протекает медленно, растительные остатки консервируются и накапливаются, – так формируется торфяная залежь.

Химический состав торфа представляет разнородный и сложный химический состав. В составе торфа есть огромное количество очень ценных неорганических и органический соединений. Первостепенным источником для образования торфа служат болотные растения. В результате биохимического перерождения растительных остатков, находящихся в переувлажнённых условиях и при постоянном недостатке кислорода, образуется торф.

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛЛЮВИЯ В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИСИТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)

3.1 Эволюция процессов формирования в речных системах области

Современный аллювий сформировался на низших ступенях регионального метаморфизма докембрийских и палеозойских песчаников. Осадочные месторождения песчаников сформировались в результате уплотнения и цементации песков, накопившихся в речных бассейнах. Цемент может быть первичным или вторичным. Залежи имеют, как правило, пластообразную форму, значительное распространение по площади и относительно выдержанную мощность.

Процессы работы рек, возникающие при этом отложения и формы рельефа называются аллювиальными.

Аккумулятивная работа играет все большую роль по мере приближения реки к профилю равновесия, что объясняется снижением скорости потока. Накопление аллювия происходит в устье, русле и, во время половодий, на пойме. Поскольку выработка профиля равновесия начинается в нижней части русла, то здесь же начинается и аккумуляция, постепенно продвигающаяся все выше по течению. Под воздействием абразионного истирания переносимые и отлагаемые обломки подвергаются избирательной сортировке – от верховий реки к устью их размер последовательно уменьшается. По той же причине крупные обломки приобретают окатанную форму. Для минерального состава аллювия характерно абсолютное господство устойчивых к истиранию и растворяющему действию воды зерен, среди которых пальма первенства принадлежит кварцу. Необходимо различать четыре главных фации аллювия равнинных рек: устьевую, русловую, пойменную. Особенностью аллювия горных рек является абсолютное господство грубообломочных (валуны, гальки) отложений русловой фации при почти полном отсутствии осадков пойменной фации.

Таким образом, очевидно, что по мере развития речной долины изменение протекающих в ней геологических процессов сопровождается изменением строения самой долины. Такая закономерная последовательность называется стадийностью развития речных долин.

Стадия юности свойственна начальному этапу развития, когда скорость течения высока. Господствуют глубинная эрозия и вынос обломков. Продольный профиль реки не выработанный, обилие порогов и водопадов, русло спрямленное. Поперечный профиль речной долины имеет V-образную форму: долина узкая и глубокая. Водоразделы широкие, притоков пока еще мало. Аккумуляция осадков на стадии юности минимальна, она представлена только в русле, где отлагаются самые крупные обломки, а в наибольших объемах накопление аллювия происходит в устье. Устьевая фация (или фация дельт и эстуариев) сложена самыми мелкими минеральными обломками (от песков до алевритов и глин), часто обогащена легкими органическими останками. В ее составе можно встретить слои и линзы пород самого разного генезиса: принесенные реками аллювиальные, возникшие на месте стариц озерные и болотные, оставленные приливами морские. Отложения обладают диагональной слоистостью.

Стадия зрелости начинается при приближении продольного профиля реки к профилю равновесия. Скорость течения уменьшается, большую роль начинает играть боковая эрозия – идет образование излучин, речная долина расширяется. Благодаря меандрированию прирусловые отмели увеличиваются по площади, приподнимаются над водой, а затем сливаются друг с другом, что ведет к началу формирования поймы. В составе отложений поймы максимальный объем принадлежит главной фации аллювия – русловой. Русловая фация аллювия представлена самыми крупными обломками (гравийно-песчаный материал, мелкая галька), диаметр которых по разрезу уменьшается снизу вверх. Таким образом, наиболее грубый состав отмечается в основании русловой фации, поскольку накопление его происходило во время глубинного врезания реки. Соответствующий слой называют горизонтом размыва, или базальным горизонтом. Для руслового аллювия характерна косая слоистость, слои в которой наклонены по направлению течения. Со временем речные излучины приобретают петлеобразные очертания, узкие перешейки между ними могут прорываться водой, тогда русло спрямляется, а отсеченная от него излучина превращается в старицу. Старичный водоем проходит в своем развитии этапы от речного русла до проточного, а затем и бессточного озера и даже до болота. Соответственно этим этапам на дне бассейна накапливается своеобразный комплекс отложений старичной фации: на дне лежат косо слоистые песчано-гравийные аллювиальные русловые осадки; выше они сменяются горизонтально слоистыми озерными алевритами или глинами; на самом верху могут залегать болотные торфа. Таким образом, стадии зрелости речной долины характерны следующие черты: умеренная скорость течения; большое значение боковой эрозии; меандрирующее русло; порогов мало; долина широкая, U-образная, предельно глубоко врезанная; водоразделы узкие и высокие; максимально разветвленная сеть притоков; накопление аллювия ведет к образованию поймы.

Цикличностью развития речных долин называют повторение стадий развития, когда долина из стадии старости или зрелости возвращается к стадии юности. Это происходит в результате увеличения уклона русла, после чего река стремится выработать новый профиль равновесия. Следовательно, возобновляется донная эрозия, и река врезается в дно долины, размывая ранее созданную пойму и следовательно это вызывает переотложение осадков.

Климатический фактор определяет массу воды в русле реки. При уменьшении годовой суммы атмосферных осадков обводненность, а значит, и живая сила потока снижаются. Река не может уже донести до устья всю массу разрушенных ею в верхнем течении пород. Следовательно, в средней и нижней частях долины усиливается аккумуляция, ведущая к накоплению избыточных масс аллювия. Наоборот, при увеличении количества атмосферных осадков энергия реки возрастает, а значит, активизируются эрозия и вынос горных пород. Подобные явления происходили в четвертичном периоде, когда в ледниковые эпохи количество атмосферных осадков уменьшалось (замерзал океан), а в межледниковые возрастало.

3.2 Эволюция процессов формирования в озерах области

Аккумулирующая работа является главным видом деятельности озер. Происходит накопление обломочных, органо- и хемогенных пород. Озерным осадкам характерны тонкодисперсность и горизонтальная слоистость. В озерах с сезонным осадконакоплением состав прослоев отличается: например, в покрывающихся зимою льдом озерах, зимний слой глинистый, а летний песчано-алевритовый. Терригенные осадки озер накапливаются примерно по той же схеме, что и морские. Как и в море, поступившие в озеро обломки подвергаются избирательной сортировке по весу: тяжелые остаются у берега, а легкие разносятся волнами по водоему. На границе воды близ высоких скалистых берегов возникают пляжи галечниковые, а на низких, сложенных рыхлыми породами берегах – песчаные. Крупные обломки оседают также в устьях впадающих в озеро рек, и вдоль стрежневой части проточных озер. Алевритовые и глинистые частицы, разносящиеся по всей акватории, преобладают в составе осадков центральной части бассейна, где они образуют озерные илы. Органогенные осадки в максимальном объеме формируются на прибрежном мелководье пресных озер, где наиболее активно развивается и отмирает высшая водная растительность, давая начало накоплению торфа. В результате гибели планктона (диатомовых, сине-зеленых водорослей и др.), на дне образуются органические илы, а при смешении органических останков с глинистыми частицами – органоминеральные илы. Благодаря разложению органики в анаэробных условиях, названные илы превращаются в специфический озерный осадок – сапропель. Кроме того, скопления раковин диатомовых водорослей могут создавать диатомовые илы кремнистого состава. Иногда в составе органогенных озерных отложений встречаются маломощные линзы ракушечников. Хемогенные осадки преобладают в бессточных озерах областей аридного климата. Здесь накапливаются соли каменная и калийная, сода, мирабилит и др. В пресных озерах также возможно образование хемогенных отложений, представленных карбонатными, железистыми или марганцовистыми илами или оолитами. Процесс аккумуляции осадков в озерах, не испытывающих тектонического погружения дна, постепенно ведет к обмелению и, следовательно, исчезновению водоема.

В послеледниковый период озёра менялись. С окружающих берегов в них сносились частицы почвы, на дне откладывался ил, они становились мельче. Родники и ключи насыщали их воды минеральными солями, менялся кислородный режим, и все эти перемены отражались на жизни обитающих в них животных и растений. Сейчас они находятся на разных стадиях заболачивания. И возраст и глубина их различны. Отмирая и оседая на дно, все животные и растительные организмы подвергаются микробиологическим и биохимическим процессом разложения. К органическим осадкам примешиваются минеральные частицы (пыль из воздуха или почва с окружающих берегов), пыльца деревьев, части прибрежных растений. Из этой оседающей на дно массы образуется сильно разжиженный, рыхлый слой – так называемый пелоген. Пелоген – самый поверхностный слой сапропеля. Он обитает, в нём живут многие животные и растения, селящиеся на дне. Пелоген перерабатывается в пищеварительных органах животных, измельчается, перемешивается, когда они копошатся в нём, благодаря чему меняется его химический состав и аэрация. Донные организмы, отмирают, оседают на дно, и в свою очередь служат материалом для образования гнилого ила – сапропеля. Он образуется в водоёмах с застойной или медленно текущей водой и обладает однородной структурой и сложным химическим составом. Вновь наслаивающиеся пласты пелогена мало – помалу все более изолирует сапропель, своей тяжестью уплотняют его. На известной глубине сапропель становится похожим на желе. В мелководных озёрах (и при обмелении глубоких) сапропель через ряд промежуточных образований сменяется торфяными отложениями, и часто под пластом торфа можно обнаружить его довольно мощный, в несколько метров, слой. В зависимости от видового состава животных и растений, населяющих водоём, сапропель в разных озёрах различен. Даже в одном и том же озере, в разных слоях он не одинаков; иной и в том случае, если площадь изрезанного берегами водоёма значительно и расстояния от него до ближайших берегов – разное.

Нижние слои озёрных отложений относятся к первым периодампослеледникового времени, когда озёра после отступления ледника былизаполнены холодной ледниковой водой. Животный и растительный мир этих озёр был очень беден, на дне откладывались в основном частицы глины и песка.Ручьи и воды с окружающих берегов несли в озёра растворы извести, и на дне откладывался известковый сапропель – мергель. Со временем климат изменился, потеплело, и видовой и количественный состав животных в озёрах увеличился. Изменился и характер озёрных отложений; сапропели обогатились органическими веществами и стали ближе по структуре и химическому составу к тем, которые отлагаются в настоящее время. От нижних слоёв к верхним в сапропелях уменьшается количество минеральных примесей. Изучение сапропопелей помогает восстановить не только историю отдельных водоёмов, но и выявить общее для всех озёр закономерность их развития. Количество органического ила в озере увеличивается с каждым годом, идно постепенно повышается. В озёрах с пологими берегами болотные и водные растения пользуются сапропелем как почвой и надвигаются на озеро с берегов, окаймляя зеркало воды широким зелёным кольцом. Кольцо это обычно состоит из ряда поясов. В мелководном поясе (глубиной не более метра) растут осоки, стрелолист, частуха. С увеличением глубины до 2-3 метров – тростник, камыш и хвощ. Далее – к центру озера – белые кувшинки и желтые кубышки с листьями, плавающими на поверхности воды. А на глубине 4-5 метров – в поясе широколистных рдестов – к растениям с плавающими листьями присоединяется растение, полностью погруженные в воду (во время цветения они поднимают цветки над поверхностью воды).В следующем, более глубоководном поясе к цветковым, полностьюпогруженным растениям – узколистным рдестом и роголистником начинаютпримешиваться мхи и харовые водоросли. Последние образуют настоящиеподводные луга. Еще глубже растительность состоит уже исключительно изспоров: преобладают зелёные водоросли, а там, куда слабо проникает свет,развиваются синезелёные, зелёные и диатомовые водоросли. Постепенно дно поднимается всё выше, и озеро мелеет. Пояса растительности сменяют друг друга, передвигаясь с мелководных к глубоководным частям озера, сжимая водное озеро всё более тесным кольцом. Через некоторое время (в зависимости от глубины котловины и площади озера) вместо открытой водной поверхности расстилается болото. Таким же путём заболачиваются ручьи и речки, если их течение медленное.

3.3 Эволюция процессов формирования в болотах области

Предпосылки торфообразования. Основными предпосылками торфообразования являются: 1) развитие растительности, способствующей накоплению биомассы в значительных масштабах на 1 м2; 2) больший и равный единице коэффициент увлажнения; 3) наличие отрицательной формы макро- или микрорельефа, обеспечивающей развитие водоема, в пределах которого происходит торфообразование; 4) преобладание процесса фотосинтеза над процессом распада.

Торфообразование. Формирование торфяников – сложный биохимический процесс преобразования растительной массы, произрастающей на торфяном болоте, в торф. Все свойства торфа формируются в верхнем «торфогенном» слое торфяного болота. Степень разложения торфа, т. е. соотношение гумусового вещества и сохранившихся растительных остатков, определяется высотой и постоянством уровня грунтовых вод. Процессы диагенеза могут проявляться только в торфах, находящихся под сильным давлением большой мощности минеральных отложений.

Растения-торфообразователи. Растительность болот по видовому составу довольно разнообразна. По этому показателю выделяются три группы: 1) мхи; 2) травы; 3) древесные формы и кустарники. Мхи представлены в основном белым (сфагнум) и зеленым (гипнум), реже кукушкиным льном. Сфагнувые мхи произрастают при очень бедном минеральном питании. Они составляют главную часть торфообразователей залежей верхового типа. Характеризуются низким содержанием целлюлозы и небольшим количеством битумов. В отличие от них зеленые мхи, свойственные переходному и низинному типам торфяных болот, обладают повышенной зольностью, высокой концентрацией азотсодержащих веществ и большей устойчивостью против разлагающих агентов.

Естественная влажность современных торфов достигает 88–95 %. Зольность верховых торфов обычно колеблется от 1,5 до 4 %, низинных – от 5 до 15 %. Низинный торф по сравнению с верховым отличается повышенным содержанием СаО (в низинных – 2,25 %, в верховых – 0,28 %) и Fe2О3 (1,33 и 0,13 % соответственно). Элементный состав органической части торфа следующий: углерод 45,5–61,7 %, кислород 28,0–46,1 %, водород 4,8–6,2 % и азот 0,5–2,9 %.