Содержание

Введение ………………………………………………………………………….. 3

Глава 1. Определение и характеристики городской агломерации ……………. 7

1.1. Понятие городской агломерации ………………………………………… 7

1.2. Структура городской агломерации …………………………………...… 11

1.3. Механизмы формирования и развития городской агломерации …….. 15

Глава 2. Анализ практики выделения и управления городскими агломерациями в России …………………………………………………………………………. 23

2.1. Методы выделения городских агломераций ……………………………… 23

2.2. Практика выделения городских агломераций в России …………………. 37

Глава 3. Управление процессом построения и перспективы развития городских агломераций в России ………………………………………………………….. 48

3.1. Правовое регулирование управления развития и государственная политика по отношению к городским агломерациям ……………………………………. 48

3.2. Управление развитием городских агломераций в России на локальном уровне …………………………………………………………………………… 61

3.3. Оценка эффективности (результативности) государственной политики управления развитием городских агломераций и предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере ………………………. 73

Заключение ………………………………………………...…………………… 83

Список использованных источников ………………………………………….. 89

Введение

Современная ситуация актуализирует вопрос о формировании и развитии городских агломераций. Мировой опыт показывает, что городская агломерация представляет собой рациональную форму использования территорий, благодаря данному процессу происходит создание единого социально-экономического и инвестиционного пространства.

Целью агломерации в XXI веке является становление базы развития крупных городов, в качестве оптимальной формы расселения жителей. Считается, что развитие населенного пункта внутри городской агломерации должно дать ему существенные преимущества. То есть в большинстве случаев агломерационный процесс может дать значимый социальный и экономический эффект, а также предоставляет возможность повысить качество и уровень жизни населения.

Термин «агломерация», применительно к расселению, впервые использовал французский географ М. Руже в начале 19 века. По утверждению данного автора, агломерация возникает в случае концентрации городских видов деятельности за пределами административных границ и распространения на соседние населенные пункты. Близкие агломерации термины «конурбация» и «конгломерация» впервые были упомянуты шотландским профессором Патриком Геддесом, рассматривавшим в своих научных трудах новые формы группировки поселений.

В отечественной науке термин «городская агломерация» впервые появился благодаря П.И. Дубровину. Толкование данного понятия впоследствии получило развитие в научных трудах Г.М. Лаппо, В.Л. Глазычева, Д. И. Богорада, Е.Г. Анимицы, П.М. Поляна, Н.Ю. Власовой и других выдающихся отечественных ученых. В обиходном употреблении термин утвердился в 1970 - 1980х годах и использовался под разными названиями. Это и «хозяйственный округ города» - термин, введенный А. А. Крубером, и «агломерация» - понятие, используемое М. Г. Диканским.

Основанием научных представлений о городской агломерации как социальном феномене являются концепции, которые были разработаны в рамках экономической теории, экономической географии и социологии. Агломерация рассматривается как результат размещения в пространстве поселений, которые объединены плотными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями. Агломерация формируется и развивается в соответствии с закономерностями пространственного развития, которое характеризуется неравномерным экономическим ростом центра города и потребностью общества в рациональном распределении потоков информации, капитала, товаров и рабочей силы. Агломерация, как правило, создается при развитии интенсивных социально-экономических связей между населенными пунктами, и содействует повышению их взаимозависимости, а также возникновению ряда социокультурных и политических эффектов.

В рамках данной работы, агломерация рассматривается, как компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Во время агломерационного процесса переплетаются экономические, природоохранные, социальные и иные интересы. Важная особенность агломерационного процесса – сохранение самостоятельности административно-территориальных единиц, между которыми остается очень плотное взаимодействие. Как правило, при агломерационном процессе на первом месте стоят экономические интересы, однако социальная составляющая имеет также большую значимость и проблемность. Создание агломераций не является простой задачей, как и в любых других ситуациях, существуют проблемы.

Вместе с тем хаотичное развитие агломераций несет в себе множество рисков, к которым относятся негативные внешние эффекты в сферах транспорта, миграции, в землепользовании и экологии, повышение нагрузки на инфраструктуру и др.

Эффективное управление городскими агломерациями может частично снизить влияние негативных экстерналий и усилить позитивные агломерационные процессы.

Результаты зарубежных исследований говорят о том, что существует множество моделей управления агломерациями, однако, универсальных схем нет, которые можно было бы применить к России.

Таким образом, по-прежнему остается множество вопросов в теоретическом понимании сущности агломерационных процессов в современной России, а также в разработке конкретных методик диагностики ситуации и оценки перспектив городских агломераций.

Целью исследования является комплексное изучение особенностей управления и перспектив развития городских агломераций в России.

Объект исследования: особенности управления городскими агломерациями в России.

Предмет исследования: теоретические и практические механизмы управления по созданию и развитию агломераций в России.

Исходя из цели исследования предполагается решить следующие задачи:

- Изучить понятие городской агломерации;

- Проанализировать структуру городской агломерации;

- Дать оценку механизмам формирования и развития городской агломерации;

- Раскрыть методы выделения городских агломераций;

- Рассмотреть практику выделения городских агломераций в России;

- Разобрать проблемы правового регулирования управления развития и государственной политики по отношению к городским агломерациям;

- Рассмотреть управление развитием городских агломераций в России на локальном уровне;

- Провести оценку эффективности (результативности) государственной политики управления развитием городских агломераций и предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Практическая значимость работы заключается в выявлении и анализе проблем и внесение предложений по реформированию системы управления, что в перспективе может способствовать оптимизации процесса агломерации в России.

Структура работы соответствует ее цели и задачам и состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе восемь параграфов, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Определение и характеристики городской агломерации

1.1. Понятие городской агломерации

Городские агломерации как особые формы территориальной организации общества возникли не ранее конца XIX века и к середине XX века были осмыслены как самостоятельный феномен и объект научного исследования.

Термин «агломерация» стал фигурировать в урбанистическом контексте уже с конца XIX века, и чаще всего честь первого его использования в значении, близком к современному, приписывают американскому социологу Э. Уэберу в работе «Рост городов в XIX веке» (1899 г.). Сложная и многосторонняя природа феномена агломераций способствовала тому, что свой вклад в их теорию в начале-середине XX века внесли представители самых разных областей знания: экономисты (А. Маршалл, А. Вебер), экономико-географы (В. Кристаллер, А. Леш), социо-географы (Ж. Боже-Гарнье), архитекторы (К. Доксиадис). Концептуализацию агломераций в логике теории расселения обычно относят к началу 1970-х годов и связывают с работами французского географа М. Руже. Примерно с этого времени опора на агломерации при рассмотрении урбанизационных процессов стала общепринятой.

Отечественная наука в этом плане почти не отставала от мировой. Признаки агломерационного подхода можно обнаружить уже в работах В. П. Семенова-Тян-Шанского, М. Г. Диканского, А. А. Крубера 1910–1920-х годов, а в более или менее современном понимании агломерационная теория была воспринята советской наукой к 1960-м годам. Хотя некоторые наиболее консервативные и идеологизированные советские геоурбанисты остались на скептических позициях по отношению к агломерациям[1], их точка зрения быстро стала маргинальной в научном мейнстриме.

Наиболее классическим для российской науки ее определением можно признать определение, данное Г. М. Лаппо: «компактная пространственная группировка поселений[2], объединенных многообразными интенсивными связями в сложную многокомпонентную динамическую систему»[3].

Известно также более развернутое, двухчастное определение П. М. Поляна: «городская агломерация – компактная и относительно развитая совокупность взаимодополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями в сложное и динамическое единство; это тот ареал, то пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны»[4].

В приведенных определениях в первую очередь важен акцент на присущем агломерациям единстве. Это единство выражается в общих для агломерации рынках (труда, жилья, услуг и пр.), общей инфраструктуре и общем пространстве социальных коммуникаций.

Вторая часть определения П. М. Поляна интерпретирует агломерацию в логике поведения населения. Человек может жить в одном городе, ежедневно ездить на работу в другой город, время от времени посещать театр или выставку в третьем городе, а на выходные выезжать на дачу или в гости к друзьям в отдаленный пригород.

Таким образом, квалифицирующими признаками городской агломерации являются территориальная близость населенных пунктов, их компактность и наличие связей между ними. Компактность, в свою очередь, может выражаться различными способами – через плотность населения и/или застройки или через отсутствие «разрывов» в застройке.

Эти признаки неравнозначны. Ключевой из них – наличие связей; именно связи делают агломерацию агломерацией. Остальные признаки скорее создают условия для возникновения и укрепления связей. И эти условия необходимы, но не достаточны: вполне можно представить компактную совокупность территориально сближенных и плотно застроенных населенных пунктов, связи между которыми по каким-то причинам недостаточно интенсивны. В таком случае можно говорить только о наличии «потенциальной» агломерации, поскольку искомое единство пока не возникло.

Большинство предлагавшихся отечественными исследователями определений агломерации так или иначе комбинируют признаки из приведенной «триады», иногда подробнее раскрывая какие-то из них. Например, по Ю. Л. Пивоварову, «агломерация – компактная территориальная группировка городских и сельских поселений, объединенная в сложную локальную систему многообразными интенсивными связями – трудовыми, производственными, коммунально-хозяйственными, культурно-бытовыми, рекреационными, природоохранными, а так-же совместным использованием разнообразных ресурсов данного ареала»[5], по Е. Н. Перцику, агломерация – это «группа близко расположенных городов, поселков и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями и интенсивными маятниковыми передвижениями»[6], по В. Я. Любовному, агломерация – «это скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями»[7].

Все эти определения демонстрируют функционально-морфологический подход к трактовке агломераций. За функциональную составляющую в них «отвечает» связность, за морфологическую – территориальная сближенность и компактность (плотность).

«Официальное» определение городской агломерации, включенное в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[8] (далее также – Стратегия пространственного развития, СПР), также базируется на приведенных функционально-морфологических определениях, но добавляет к ним количественный порог: «Городская агломерация – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 250 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями».

Установившееся в российской науке понимание городской агломерации в целом соответствует мировой традиции – с той важной поправкой, что в этой сфере единая международная терминология не выработана. Это касается и самого понятия агломерации.

В конечном счете все эти понятия опираются все на те же три квалифицирующих признака агломерации: территориальную сближенность населенных пунктов, плотность населения/застройки и связность. В зависимости от того, на какой из этих признаков делается больший упор при идентификации агломераций, различаются разные подходы к этой идентификации.

Дискуссионным является вопрос о пороге численности населения, начиная с которого городская агломерация при прочих равных условиях является таковой. Стратегия пространственного развития, определяет этот порог на уровне 250 тысяч человек, численность населения метрополитенских статистических ареалов США официально должна превышать 50 тысяч человек. Советская методика делимитации агломераций, разработанная в 1970-х гг. Институтом географии АН СССР, устанавливала порог в 300 тысяч человек (250 тысяч для ядра и 50 тысяч – для периферии), альтернативная ей методика, разработанная ЦНИИП градостроительства, понижала этот порог до 150 тысяч человек (100 тысяч для ядра и 50 тысяч для периферии), причем дополнительно оговаривала порог численности городского населения (110 тысяч человек). В некоторых методиках порог численности населения устанавливается только для ядра агломерации и также сильно различается от методики к методике[9].

При этом важно подчеркнуть, что численность населения в качестве основания для классификации агломераций – не просто формальный количественный критерий. Применительно к агломерациям достижение некоторой достаточно высокой людности предполагает не только количественный прирост, но и выход на определенный качественный уровень развития. Поэтому можно утверждать, что более крупные агломерации, как правило, характеризуются более высоким уровнем развития по сравнению с менее крупными.

1.2. Структура городской агломерации

Структура агломераций может быть довольно сложной, но любая из них морфологически членится на одно или несколько ядер (центров) и периферию (спутниковую зону). Агломерации с единственным ядром называются моноцентрическими, с несколькими – полицентрическими.

По отношению к полицентрическим агломерациям иногда также используется термин «конурбация», этот термин весьма многозначен как в русском, так и в английском языках – он может употребляться и как синоним агломерации вообще, вне зависимости от количества центров[10], и как обозначение наиболее плотно застроенного сегмента урбанизированной территории, и еще в ряде других значений.

Далее - моноцентрические агломерации, как, с одной стороны, более распространенных в России и, с другой стороны, лучше «освоенных» в плане методологии выделения и оценки развитости; привлечение полицентрических агломераций будет специально оговариваться. Несмотря на интуитивно понятные место и роль ядра в пределах агломерации, его дефиниция вызывает некоторые проблемы. Для отечественной научной традиции, особенно на ранних этапах развития агломерационной теории, было характерно отождествление ядра агломерации с ее центральным (крупнейшим) городом, и это отождествление зачастую происходило «по умолчанию», неотрефлексированно. Так, Г. М. Лаппо применительно к ядру агломерации употреблял термин «город-центр»[11], это же понятие встречается в работах П. М. Поляна, Е. Н. Перцика. Но такая трактовка фактически подменяет сущностный – функциональный или морфологический – подход административным, то есть формальным[12]. Очевидно, что границы агломерации не обязаны совпадать с границами единиц административно-территориального деления (далее также – АТД) или муниципальных образований – значит, и ее ядро не обязано замыкаться в официальных границах города. Причем оно может быть как больше, так и меньше этих границ.

Как было отмечено выше, в международной практике ядро обычно выделяется внутри агломераций по морфологическим критериям – чаще всего, по плотности застройки или наличию / отсутствию в ней разрывов. В этой логике ядро может быть меньше «номинального» города, если территория последнего включает в себя слабо урбанизированные и малонаселенные участки, или больше его, если сплошная плотная застройка простирается за пределы городской черты.

Предложим следующее определение: ядро агломерации – наиболее населенная и плотно застроенная территория в пределах агломерации, на которую замыкается большинство внутриагломерационных связей.

В свою очередь, периферию проще всего определить «по остаточному принципу» как территорию агломерации за пределами ядра, включающую как городские, так и сельские населенные пункты, связанные с ядром. Здесь надо отметить, что традиционная дихотомия городского и сельского расселения, и в целом постепенно уходящая в прошлое, в пределах агломераций тем более утрачивает смысл. Демограф Ж. А. Зайончковская сформулировала концепцию «интегрированного» расселения, характерного для агломераций и синтезирующего сельское и городское расселение[13].

Периферия агломерации неоднородна: внутри нее принято различать несколько концентрических зон – т. н. поясов, для каждого из которых характерна своя степень интенсивности взаимосвязей с ядром, убывающая от пояса к поясу по мере удаления от ядра. Соответственно, в наиболее удаленном от ядра поясе эта интенсивность минимальна, и внешняя граница этого пояса, за которой связи прекращаются, является одновременно границей агломерации. По Г. М. Лаппо, «там, где связи сходят на нет, вернее, там, где их величина не достигает определенного минимума, проходит внешняя граница агломерации, отделяющая ее от остальной территории»[14].

Важно подчеркнуть, что граница агломерации – это не жестко определенный барьер, а, скорее, буферная зона. Само ее расположение в пространстве зависит от того, каким способом и с какой точностью оценивать интенсивность связей. Вдобавок эта зона подвижна, и ее подвижность может быть разнонаправленной в разные периоды.

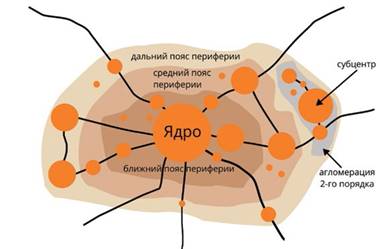

В пределах одного пояса характеристики внутриагломерационной связности также варьируют. В частности, более выражены эти характеристики при прочих равных условиях вдоль полос, примыкающих к важнейшим магистралям, по которым следуют основные миграционные потоки. «Рельеф» агломераций усложняет и система «горизонтальных» связей между периферийными территориями, минующих центр. В моноцентрических агломерациях они менее значимы, чем «вертикальные» связи по линии «периферия – ядро», но чем более развита агломерация, тем они интенсивнее. Населенные пункты, расположенные на периферии агломерации и связанные с ядром – т. н. «спутники» – обладают иерархичностью. Наиболее крупные из них, концентрирующие наибольшее число функций, приобретают роль агломерационных субцентров. Теоретически некоторые субцентры могут по мере развития превратиться в полноценные конкуренты ядра, и агломерация таким образом из моноцентрической способна стать полицентрической.

На рисунке 1 схематично представлена типичная структура моноцентрической городской агломерации.

Рис. 1. Структура моноцентрической городской агломерации

1.3. Механизмы формирования и развития городской агломерации

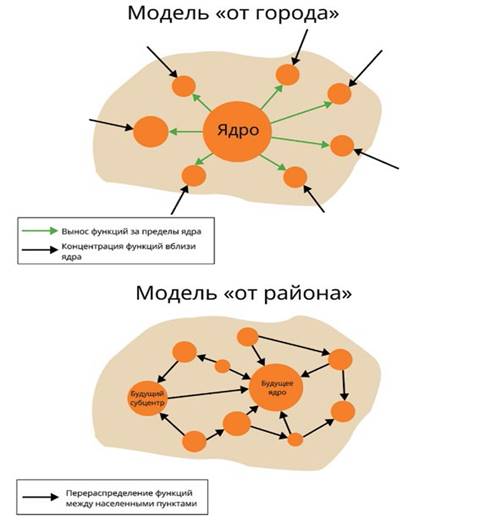

Основной движущей силой возникновения городских агломераций признается стремление субъектов к агломерационному эффекту: экономическому выигрышу вследствие территориальной концентрации ресурсов, производств и иных экономически важных объектов. Начиная с А. Маршалла, впервые рассмотревшего этот феномен в начале XX века, теория агломерационного эффекта получила широкое распространение, а в урбанистическом контексте она стала особенно популярной с появлением концепции «новой экономической географии» П. Кругмана и М. Фудзиты. Однако агломерационный эффект – это необходимое, но не достаточное условие возникновения агломерации. Он может наблюдаться и вне городских агломераций, а для «вызревания» агломерации на конкретной территории не меньшее значение имеют и иные факторы. Их роль можно проиллюстрировать на примере выявленных Г. М. Лаппо двух основных моделей возникновения агломераций: «от города» и «от района»[15] (рис. 2).

В первой модели первичен рост существующего города, сталкивающегося с недостатком территориальных ресурсов, ухудшением экологической ситуации и увеличением нагрузки на инфраструктуру. Пытаясь решить эти проблемы, город в лице действующих на его территории экономических субъектов и/или органов публичной власти выносит часть своих наиболее территориально-емких и экологически критичных функций за пределы городской черты. Параллельно за город в поисках более комфортной среды переселяется и часть состоятельных жителей, стимулируя развитие жилых пригородов. Вместе с тем, растет и привлекательность города для внешних субъектов – мигрантов и инвесторов, и некоторые из них, стремясь в город и не имея возможности сразу обосноваться в его пределах, «оседают» на подступах к нему. На стыке этих встречных потоков возникает сеть спутников вокруг города, специализирующихся на разных обслуживающих город функциях – они формируют агломерационную периферию. Сам же город трансформируется в ядро агломерации.

Фактор агломерационного эффекта в этой модели имеет значение только для центростремительного вектора формирования агломерации. Центробежный же вектор – не менее критичный для возникновения агломерации – инспирируется совершенно иным фактором, который можно назвать фактором отрицательных внешних эффектов. Таким образом, моноцентрические агломерации являют собой продукт не только концентрации, но и, как это ни парадоксально, деконцентрации.

Во второй модели роль агломерационных эффектов значительнее. Эта модель характерна для территорий, богатых некоторым видом ресурсов.

Рис. 2. Модели возникновения городской агломерации «от города» и «от района» (по Г. М. Лаппо)

Ресурс тут первичен: именно его эксплуатация стимулирует появление и рост сети населенных пунктов, приуроченных к местам его концентрации. Со временем какой-то из этих населенных пунктов в силу тех или иных причин начинает опережать прочие по темпам роста, концентрировать все больше функций и стягивать к себе все больше потоков, превращаясь таким образом в ядро формирующейся агломерации; «отстающие» населенные пункты, в свою очередь, становятся агломерационными субцентрами.

Смещение фокуса внимания исследователей на экономические механизмы агломерирования в последние десятилетия породило тенденцию разделения самой трактовки агломерации на «расселенческую» и «экономическую». К примеру, в обзорной статье Е. Антонова, Д. Куликова и М. Савоскул описаны два подхода к определению понятия агломерации. Первый авторы называют «функционально-расселенческим» и отмечают, что в соответствии с ним агломерация – это «прежде всего сложно устроенная расселенческая структура». Второй подход, по мнению авторов, рассматривает агломерацию как «экономическую категорию», и в соответствии с ним «агломерации формируются естественным образом как проявление «агломерационных эффектов»…»[16].

Экономические факторы, оказывают определяющее влияние на генезис агломераций, но это влияние осуществляется через размещение людей в пространстве – то есть через расселение. Пространственное расположение экономических субъектов не может быть отделено от населения, обслуживающего их и потребляющего создаваемые этими субъектами блага. И идентифицируются агломерации в конечном счете именно по расселенческим признакам.

С формированием агломерации ее развитие, не останавливается, выбор точки, в которой мы полагаем агломерацию сформировавшейся – условность, предмет научного консенсуса. Любая агломерация пребывает в состоянии постоянной трансформации. В частности, подвижны ее границы, причем в этой подвижности присутствуют как долговременные, так и сезонные тенденции. Так, развитие средств коммуникации способствует удлинению «плеча» агломерационных связей и, как следствие, последовательному расширению границ агломераций: сегодня площадь среднестатистической агломерации больше, чем 30 лет назад.

В наиболее урбанизированных районах территориальный рост агломераций закономерно ведет к их сближению. Соседние агломерации, расширяясь, «накладываются» друг на друга, скрепляются связями и в итоге фактически срастаются, образуя более сложные, надагломерационные формы расселения. Вслед за французским географом Ж. Готтманом, предложившим этот термин в 1950-х гг., их принято называть «мегалополисами». Классический пример мегалополиса – непрерывная цепь агломераций на Атлантическом побережье США, включающая, в частности, агломерации Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона. В России, по мнению большинства экспертов, сложившихся мегалополисов пока нет, идут дискуссии о наиболее вероятных кандидатах на эту роль в перспективе (чаще всего в качестве такового называется территория, объединяющая Московскую и Нижегородскую агломерации с зонами их влияния)[17].

Трансформация агломераций идет не только «вширь», но и «вглубь»: изменяются их структура, конфигурация и интенсивность агломерационных связей, степень интеграции населенных мест внутри агломерации. Закономерности траекторий «жизненного цикла» агломераций пока еще исследованы относительно слабо; агломерация – слишком сложный и слишком молодой объект для комплексного изучения паттернов его эволюции. Имеются, вместе с тем, ряд концепций, формализующих хотя бы отдельные стороны этого многокомпонентного процесса.

Так, с конца прошлого века известны стадиальные модели «типовой» трансформации структуры агломерации, в основном восходящие к более общей теории Дж. Джиббса о стадиях урбанизации как таковой. Джиббс интерпретировал урбанизацию как спиралевидный процесс, для которого характерна смена волн собственно урбанизации и дезурбанизации на фоне качественной эволюции происходящих процессов. Соответственно, и трансформация агломераций как «проекция» урбанизации на ограниченном пространстве трактуется в этой же логике. Наиболее известна модель Л. Клаассена и Г. Шимеми, согласно которой агломерации проходят в общем случае 4 стадии:

1) численность населения ядра растет за счет периферии;

2) численность населения периферии растет и опережает по темпам рост численности населения ядра;

3) численность населения ядра сокращается на фоне роста либо стабилизации численности населения периферии;

4) численность населения ядра возобновляет рост.

Это довольно сильно упрощенная модель: как можно заметить, она все агломерационные процессы сводит к демографическим, а всю структуру агломерации – к дихотомии «ядро-периферия», причем оба эти элемента воспринимаются как гомогенные пространства. Процессы перераспределения ресурсов внутри ядра и внутри периферии, изменения уровня связности внутри агломерации и т. п. остаются за рамками модели Клаассена и Шимеми.

Пример более комплексного взгляда на стадиальность эволюции агломераций представлен А. Нещадиным и А. Прилепиным[18]. Они выделяют следующие четыре стадии:

1) агломерацию объединяют преимущественно производственные связи;

2) с усилением центростремительных потоков маятниковых миграций формируется единый рынок труда агломерации;

3) в агломерации формируется единое функционально связанное пространство, причем ряд функций выносится из ядра на периферию, возникают новые единые агломерационные рынки, в частности, единый рынок недвижимости;

4) агломерация встраивается в глобальные экономические процессы, на ее территории развивается инфраструктура «умного города», характерная для постиндустриального этапа развития.

Ряд исследователей уделяют внимание отдельным аспектам эволюции структуры агломераций, наиболее характерным (критичным) для текущего этапа их функционирования. В частности, большую известность получила возникшая в 1990-х гг. концепция edge cities (окраинных городов) Дж. Гарро. Окраинные города – это особая разновидность «точек роста» агломераций, населенные пункты-спутники, находящиеся, как правило, у границ агломераций и замыкающие на себя наибольшее число горизонтальных связей. Постепенно такие города перетягивают из ядра часть центральных функций и эволюционируют в локальные внутриагломерационные субцентры.

Субцентры могут возникать и, наоборот, у границ ядра. Наименее продуктивна для их возникновения срединная зона агломерационной периферии. Естественный итог развития локальных субцентров внутри наиболее крупных и развитых агломераций – формирование вокруг них агломераций второго порядка (такая агломерация изображена вблизи субцентра и на рисунке 1). К примеру, в границах Московской агломерации исследователи выделяют свыше 20 «младших» агломераций[19] (Мытищинско-Щелковскую, Долгопрудненско-Химкинскую, Люберецко-Раменскую и др.). Периферии таких агломераций наслаиваются друг на друга, формируя сложный рельеф пространства социальных и экономических взаимодействий. «Материнская» же агломерация приобретает тем самым «матрешечную» структуру.

Таким образом, городские агломерации – это динамичные организмы, жизнь которых «вмонтирована» в общую логику процесса урбанизации. Они возникают там, где для этого есть соответствующие условия, и сами подвержены эволюции как сложные системы внутри еще более сложных систем расселения. Поскольку как минимум некоторые из аспектов функционирования этих систем могут быть оценены качественно, в логике поступательного движения «от простого к сложному» или «от худшего к лучшему», эту эволюцию можно трактовать как развитие и говорить о более и менее «развитых» агломерациях. Впрочем, относительно того, что именно следует понимать под развитостью агломерации и как ее рассчитывать, существуют разные точки зрения.

Глава 2. Анализ практики выделения и управления городскими агломерациями в России

2.1. Методы выделения городских агломераций

На сегодня в мире накоплен богатый опыт разработки и применения на практике различных методов и методик выделения городских агломераций. Некоторые методики имеют официальный статус и применяются как государствами, так и международными организациями, такими как ООН, ОЭСР, Евросоюз[20]. В России подобная «официальная» или хотя бы общепринятая методика отсутствует, а в исследованиях на эту тему используются разнообразные методики, опирающиеся зачастую на разные подходы и применяющие разные методы.

Выбор методики выделения агломерации определяется как доступностью необходимых данных и ресурсов, так и, не в последнюю очередь, целеполаганием.

Чаще, выделение агломерации проводится с некоторой практической целью, то есть имеет прикладной характер. Можно выделить следующие основные разновидности таких практических целей:

1) идентификация объектов поддержки со стороны государства;

2) определение границ, в которых будут разрабатываться единые или скоординированные концепции, документы социально-экономического и территориального планирования развития агломерации;

3) определение ареала реализации крупных проектов или программ, в том числе межмуниципального характера;

4) получение статистической информации для принятия управленческих решений.

Выделяемая агломерация в каждом случае будут выполнять разную роль: объекта поддержки, объекта планирования, территории реализации проекта и пространства для организации взаимодействия, ячейки для сбора и обобщения статистической информации. Соответственно, будет различаться и набор методов выделения, причем, если ставится цель определения ареала реализации агломерационного проекта, эти методы могут варьировать и в зависимости от типа проекта.

Как следствие, границы агломерации, выделенной на одной и той же территории, но с разными прикладными целями, необязательно совпадут – как между собой, так и с «академическими» границами. И это – нормальная ситуация. Различия границ одной и той же агломерации, определенных разными методиками, совершенно необязательно свидетельствуют о недостатках какой-то из методик либо ошибках их применения: они могут просто отражать разные приоритеты при выделении. Вместе с тем, территорию на пересечении всех альтернативных «прикладных» версий агломерации можно рассматривать как своего рода бесспорную, «заведомую» агломерацию. Именно на основе таких территорий логично формировать, в частности, ячейки статистического учета.

Наряду с разными целевыми установками на выбор методов выделения агломерации влияет масштаб исследования. В зависимости от этого масштаба все существующие методики выделения агломераций принято делить на два типа: индивидуальные и универсальные[21].

В индивидуальных методиках решается задача идентификации и установления границ конкретной агломерации. Целью этой деятельности чаще всего является определение территории агломерации, для которой разрабатывается концепция или стратегия долгосрочного развития или применительно к которой реализуется конкретный проект или программа.

Универсальные методики разрабатываются с прицелом на большой массив агломераций, например, на все агломерации в пределах макрорегиона или страны. Наиболее распространенная цель применения этих методик – формирование ячеек для сбора статистической информации, но также может преследоваться, например, цель определения круга объектов государственной поддержки в рамках политики интенсификации развития «точек роста» на территории региона или страны в целом.

Индивидуальные методики опираются на уникальные данные об исследуемой агломерации, в том числе собираемые в ходе полевых и социологических исследований, а универсальные методики оперируют, как правило, базовыми статистическими и геоинформационными данными, в равной мере доступными для всех территорий. Разница подходов и методов обусловливает сравнительные достоинства и недостатки обоих типов методик. Индивидуальные методики позволяют решить задачу выделения агломерации максимально точно, но затрудняют сравнительный анализ агломераций, так как инструменты, использованные для одной агломерации, могут оказаться неприменимыми для других. Универсальные же методики хороши «конвертируемостью», обусловливающей широкую применимость, но ее оборотная сторона – большое количество допущений, снижающих точность оценки.

Между этими двумя типами методик нет непроницаемой границы, многое, в частности, зависит от ресурсов, которыми располагают исследователи. Развитие современных технологий, позволяющих собирать и обрабатывать большие объемы данных для большого числа территорий в сжатые сроки, ведет к сближению индивидуального и универсального подходов.

В общем случае первым этапом выделения агломерации является идентификация ее ядра. Очевидно, что в основе ядра должен находиться город, достаточно крупный и экономически развитый, чтобы «собрать» вокруг себя агломерацию. Но отождествлять границы этого города с границами ядра агломерации, как отмечено выше, методически неверно. Для делимитации ядра требуется свой инструментарий, опирающийся преимущественно на морфологические критерии.

В России эта часть относится к наименее проработанным аспектам методик выделения агломераций. Как исключение можно отметить исследования А. Э. Райсиха, в которых большое внимание уделяется именно делимитации ядер агломераций. Он предлагает выявлять ядра по методике, близкой к используемой для делимитации урбанизированных ареалов в США. Основным критерием в этой методике выступает плотностной критерий расстояния между зданиями и сооружениями, причем для застройки вдоль автомобильных дорог используются свои пороговые значения[22][23].

В свою очередь, зарубежный опыт в этом плане довольно обширен. Чаще всего для идентификации ядер агломераций используется параметр плотности населения. Как пример можно привести начальную фазу алгоритма выделения функциональных урбанизированных ареалов, разработанного ОЭСР и используемого Евростатом[24]. На первом шаге этот алгоритм предусматривает выделение так называемых «городских центров» – ядер агломераций. В соответствии с алгоритмом на территорию накладывается сетка с ячейками площадью 1 кв. км и выявляются ячейки с плотностью населения свыше 1500 чел./кв. км. Если совокупная численность населения таких смежных ячеек превышает 50 тыс. чел., они вместе формируют городской центр. Сложившиеся границы населенных пунктов при этом в расчет не принимаются: выстраиваемые таким образом «снизу вверх» ядра могут территориально не совпасть с официально определенными городами.

Также распространенным методом идентификации ядер агломераций является анализ ночного освещения на спутниковых снимках. Наиболее освещенные территории признаются при прочих равных условиях частями ядра. Как правило, этот критерий используется совместно с критерием плотности застройки, то есть от сегментов территории требуется не только достаточный уровень освещенности, но и отсутствие разрывов между ними.

За выделением ядра следует этап делимитации агломерации, то есть определения ее границ. Поскольку, как отмечено выше, агломерации характеризуются постепенным снижением интенсивности центр-периферийных связей по направлению от ядра, все существующие методики делимитации агломераций принимают в качестве границы агломерации линию, соединяющую точки с минимальной интенсивностью связей с ядром. Ключевое значение, таким образом, приобретает выбор критериев оценки этой интенсивности: критериев связности.

Используемые критерии связности, исходя из опыта их применения на практике, можно разделить на базовые и вспомогательные.

Базовые критерии, как правило, формируют основу методик делимитации, и для оценки по таким критериям используются достаточно строгие количественные методы. Наиболее распространенными и первыми по времени возникновения базовыми критериями являются транспортная доступность от периферии до ядра агломерации и доля жителей периферии агломерации, работающих на территории ядра.

Оценка транспортной доступности проводится путем расчета времени, необходимого маятниковым мигрантам для того, чтобы добраться от некоторой точки за пределами ядра агломерации до ядра с учетом существующей транспортной ситуации. Точки берутся на основных магистралях, соединяющих ядро потенциальной агломерации с периферией. Определяется пороговое значение транспортной доступности, превышение которого означает, что мигранту затруднительно в ежедневном режиме перемещаться между периферией и ядром. Следовательно, точки с превышенным порогом доступности при прочих равных условиях признаются находящимися за пределами агломерации.

Чаще всего в качестве такого порогового значения принимается 1,5 часа[25] при нормальной загруженности дорог, что по-разному теоретически обосновывается. В отечественной науке такое обоснование предложил Г. А. Гольц, установив зависимость между средней продолжительностью рабочего дня и средним временем трудовой поездки (так называемая «константа Гольца»)[26]. Исходя из его расчетов 3 часа в сутки для городской агломерации признаются предельной величиной времени, при которой поездка субъективно не воспринимается как дискомфортная[27]. Нередко, впрочем, приемлемой признается и двухчасовая доступность в один конец. Также в некоторых методиках используются разные пороговые значения доступности для разных периодов, например, отдельно для часов пик и «внепикового» времени.

Далее строится система изохрон – линий, соединяющих точки с равной временной доступностью до ядра. Территории, ограниченные изохронами, соответствуют поясам агломерационной периферии: так, получасовая транспортная доступность, оцениваемая специалистами как наиболее комфортная, обычно используется для выделения границ первого пояса агломерации. В свою очередь, изохрона, соединяющая точки с пороговой доступностью, соответствует границе агломерации.

Относительный недостаток метода изохрон транспортной доступности заключается в том, что он позволяет оценить потенциальную, а не реальную связность: мы ведь не знаем, какая часть жителей периферии, имеющих удобный транспортный доступ к ядру, де-факто этим доступом пользуется. Поэтому метод изохрон обычно несколько «завышает» территорию агломераций. Тем не менее, при прочих равных условиях он весьма надежен, а с появлением Гугл- и Яндекс-карт с сервисом расчета временной доступности он стал существенно менее трудоемким, чем раньше.

Оценка доли жителей периферии агломерации, работающих на территории ядра, проводится путем либо анализа статистики маятниковых миграций, либо, если такая статистика не ведется – офлайновых или онлайновых социологических опросов жителей потенциальной агломерационной периферии. В анкеты обычно включаются вопросы о частоте поездок в ядро агломерации и целях таких поездок. Соответственно, граница агломерации фиксируется там, где доля респондентов, положительно отвечающих на вопрос о поездках в ядро, достигает порогового значения.

Этот метод в целом точнее, чем метод изохрон транспортной доступности, потому что оценивает фактическую, а не потенциальную связность. В то же время в отсутствие регулярной статистики маятниковых миграций он более трудоемок по сравнению с методом изохрон транспортной доступности, так как опросы требуют высокой степени репрезентативности, и применим преимущественно в рамках методик первого типа (индивидуальных). За рубежом, где статистический учет маятниковых миграций ведется систематически, этот метод более распространен, в то время как в России, где такой статистики нет, предпочитают опираться на метод изохрон транспортной доступности. Поэтому, большинство функциональных урбанизированных ареалов, полученных в результате применения к российским урбанизированным территориям методики ОЭСР, опирающейся на вовлеченность населения в маятниковые миграции, оказались более чем в 2 раза меньше по площади и на 10–20% меньше по численности населения соответствующих агломераций, выделенных в соответствующих региональных документах стратегического планирования.

Разновидностью критерия доли жителей периферии, работающих на территории ядра, является «обратный» ему критерий: доля рабочих мест на территории ядра, занятых жителями периферии. Использование этого критерия также требует наличия специфического статистического учета либо проведения опроса работодателей. Применяется он реже, чем «прямой» критерий.

В рамках индивидуальных методик используются и менее «традиционные» критерии связности, предполагающие проведение полевых обследований, которые, тем не менее, также можно отнести к базовым. Пример такого критерия – пространственное распределение наружной рекламы. Границей агломерации в соответствии с этим критерием служит линия, на которой доля рекламы товаров и услуг, реализуемых на территории ядра, достигает некоторого минимума. Недостатком такого подхода, помимо общей трудоемкости, является то, что не всегда можно достаточно точно идентифицировать и локализовать целевую аудиторию той или иной конкретной рекламы. Кроме того, частота расстановки рекламных щитов может быть неравномерной по разным направлениям.

В последнее десятилетие информатизация общества и развитие средств коммуникации привели к существенному расширению методического арсенала для определения границ агломераций – как по индивидуальным, так и по универсальным методикам. В частности, появились методы, опирающиеся на анализ «больших данных». Среди них наибольшим потенциалом для использования в целях делимитации агломераций обладают большие данные, генерируемые мобильными устройствами населения[28].[29] Так, данные операторов мобильной связи позволяют локализовать местоположение обоих абонентов при совершении телефонного звонка и, соответственно, очертить круг общения жителей агломерации. Чем ближе к границе агломерации, тем у среднестатистического абонента на ее территории ниже доля телефонных собеседников среди жителей ядра агломерации и выше доля собеседников, проживающих за пределами агломерации. Кроме того, «большие данные» позволяют определить местоположение пользователей мобильных устройств в разные периоды и таким образом получить более точное представление о направлении потоков маятниковых миграций, чем при использовании методов соцопросов и анализа статистики.

Минус этого метода – ограниченный доступ к необходимым для исследования данным. Их требуется приобретать у операторов мобильной связи, причем в идеале для повышения репрезентативности нужны данные разных операторов, так как их представленность на территории агломерации может быть неравномерной. Также эти данные не учитывают возможное наличие более одной SIM-карты у абонента и людей, у которых нет мобильных телефонов либо имеются примитивные телефоны, ограниченно генерирующие «большие данные». В силу дороговизны и трудоемкости этого метода он более применим в индивидуальных, нежели универсальных методиках.

Также для делимитационных целей в контексте «больших данных» могут быть использованы данные социальных сетей, фиксирующие места жительства, учебы и работы пользователей. До некоторой степени эти данные могут заменять данные социологических обследований при отсутствии возможности их проведения. Но надо иметь в виду, что пользователи далеко не всегда указывают в социальных сетях реальные сведения о себе и могут не указывать их вообще.

Вспомогательные критерии используются в качестве дополнения к базовым критериям и обычно носят контрольный характер по отношению к ним, позволяя принимать решение об отнесении к агломерации спорных территорий, которые по одним базовым критериям входят в агломерацию, а по другим – не входят. Для оценки связности по таким критериям не применяются строгие количественные методы, что и обусловливает их вспомогательную роль. Основными методами оценки являются экспертные интервью и контент-анализ СМИ, и в результатах такой оценки велика доля субъективных заключений.

К наиболее распространенным вспомогательным критериям можно отнести следующие:

– наличие и интенсивность экономических связей между бизнес-субъектами на территориях муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию;

– наличие и интенсивность политических и культурных связей между органами местного самоуправления муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию;

– функционирование в пределах потенциальной агломерации общих рынков труда, жилья, недвижимости и пр.;

– степень интегрированности инфраструктур муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию, например, наличие сетей коммунальной инфраструктуры, обслуживающих несколько муниципальных образований.

Принцип «морфологические критерии – для выделения ядра, функциональные критерии – для делимитации агломерации» на практике корректируется доступностью данных. Для применения критериев связности в среднем требуется лучшая информационная обеспеченность. Всемирный Банк в 2018 году на примере «Большой Джакарты» провел сравнительный анализ различных методов выделения агломераций или, в терминологии Всемирного Банка, метрополитенских ареалов. По итогам этого анализа был сделан вывод, что в развивающихся странах для выделения агломераций, в силу дефицита достоверных данных о транспортных потоках и маятниковых миграциях, предпочтительнее опираться на морфологические критерии, анализируя спутниковые снимки или рассчитывая плотность населения по ячейкам[30].

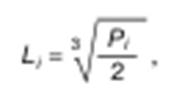

Особое место в ряду критериев делимитации агломераций занимает так называемый гравитационный критерий. В логике этого критерия размеры агломерации находятся в зависимости от людности ядра, и эта зависимость выражается различными формулами. Приведем формулу, предложенную С. Н. Соколовым для делимитации агломераций Ханты-Мансийского автономного округа[31]:

где Li – расстояние от ядра до границы агломерации (км), Pi – численность населения ядра (человек).

Очевидно, что гравитационный критерий позволяет выделить границы не реально существующей, а потенциальной агломерации – или, точнее, оценить потенциал ядра для формирования агломерации. Поэтому можно согласиться с А. Э. Райсихом в том, что основанные на этом критерии модели более пригодны для проверки результатов применения различных методик делимитации (с точки зрения соответствия реальности потенциалу), нежели, собственно, для делимитации[32].

Применение каждого из использованных в рамках выбранной методики базовых и вспомогательных критериев, дает на выходе разные конфигурации территории, предположительно входящей в агломерацию. Это, нормально, так как взаимодействие акторов в разных сферах может иметь различную направленность и интенсивность. За агломерацию в таком случае может приниматься территория на пересечении всех полученных конфигураций с отсечением территорий, не попадающих в агломерацию по одному или нескольким критериям.

Важно подчеркнуть, что выделение агломерации как прикладная задача обычно не завершается фиксацией границ, выделенных описанными методами. Эти границы почти наверняка не совпадут с существующими административными или муниципальными границами; в теории они могут даже сечь территории населенных пунктов. Для «академической» агломерации это не важно, но для «прикладной» – в высшей степени критично. В пределах такой агломерации нельзя ни собирать статистику, ни создавать организационные структуры управления ее развитием, то есть теряется собственно прикладное значение. Поэтому в большинстве случаев определенную научными методами границу агломерации приводят к границам существующих единиц административно-территориального деления и/или муниципальных образований. Именно из этих соображений и ядро агломерации чаще всего принимается в границах центрального города, некорректность чего в общем случае мы отмечали выше. Но это – вынужденная необходимость.

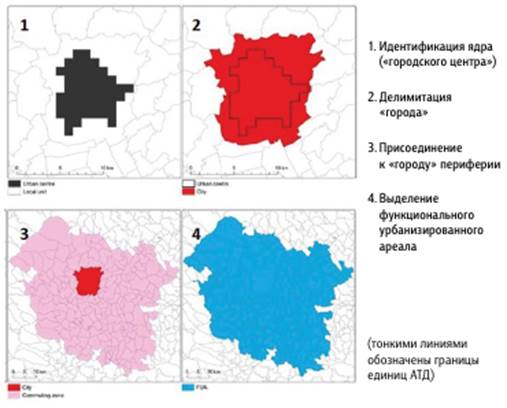

Это приведение к существующим границам также может быть формализовано. Простейший вариант: установление минимальной доли населения или площади административной (муниципальной) единицы, которая должна попадать на территорию выделенной агломерации, при достижении которой эта единица туда включается целиком. Но применяются и более тонкие методы, в том числе учитывающие, опять же, связность. Так, упомянутая выше методика выделения функциональных урбанизированных ареалов ОЭСР вслед за делимитацией ядра предусматривает формирование так называемого «города», в состав которого, наряду с ядром, включаются территории окружающих единиц административно-территориального деления, не менее 50% населения которых проживает в ядре. На завершающем же этапе к «городу» присоединяется периферия, идентифицируемая как территория, не менее 15% жителей которой работает в «городе», и она также привязывается к ячейкам территориальной организации местного самоуправления или АТД. Полученная совокупность территорий, выделенных по разным признакам, но привязанных, за исключением ядра, к административной сетке, и составляет в итоге функциональный урбанизированный ареал (рис. 3).

Разумеется, при таком подходе очень большое значение приобретает характер нарезки административных (муниципальных) единиц. Если эта нарезка достаточно дробна, то, с учетом отмеченных выше условности и изменчивости агломерационных границ как таковых, такая «подгонка» не слишком искажает реальность. Но чем крупнее административные (муниципальные) ячейки, тем более приблизительными и менее адекватными реальности становятся приведенные к ним агломерационные границы.

Рис. 3. Схема выделения функционального урбанизированного ареала по методике ОЭСР на примере ареала города Грац (Австрия)

В завершение отметим, что объектом идентификации и делимитации необязательно должна быть сложившаяся, объективно существующая агломерация. Вполне допустима и продуктивна постановка задачи выделения территории, имеющей потенциал для оформления в качестве агломерации. Для решения этой задачи используются те же методы и критерии, что и для выделения существующих агломераций, с той только разницей, что пороговые значения индикаторов связности устанавливаются на более низком. Эти задачи могут и совмещаться, если в рамках одного исследования устанавливаются как фактическая граница агломерации, соответствующая текущим уровню и конфигурации связей, так и ее перспективная граница, исходя из гипотезы о расширении территории агломерации со временем.

2.2. Практика выделения городских агломераций в России

Проиллюстрируем применяемые на практике подходы к делимитации городских агломераций на примере нескольких методик, изложенных в доступных материалах с разной степенью подробности. Они касаются Челябинской, Красноярской, Новосибирской, Екатеринбургской, Томской и Самарско-Тольяттинской агломераций. Все эти методики относятся к типу индивидуальных.

Челябинская агломерация

Опыт выделения Челябинской агломерации – один из первых в России опытов научной делимитации агломерации, проведенных в практических целях формирования системы управления агломерационным развитием. Этот же опыт и наиболее хорошо изучен, и детально представлен: на его основе в 2008 году была опубликована монография[33], содержащая, наряду с описанием собственно челябинского кейса, краткий обзор основных моделей управления развитием агломераций в мире.

Методика выделения Челябинской агломерации включала в себя две группы базовых методов – анализ транспортной доступности и размещения наружной рекламы – и ряд вспомогательных методов, позволявших откорректировать результаты, полученные основными методами.

За пороговое значение транспортной доступности был принят 1 час, что примерно соответствовало 1,5 часа в часы пик. Доступность оценивалась отдельно для легкового автомобильного, автобусного и железнодорожного транспорта, причем для каждого вида транспорта использовались разные методы анализа: анализ расписаний, контрольные поездки, полевые наблюдения за транспортными потоками.

Анализ размещения наружной рекламы проводился методом полевых наблюдений на основных магистралях, соединяющих город Челябинск с пригородной зоной. В качестве контрольных методов использовались социологические опросы о связях населения периферии с ядром и анализ естественных барьеров.

Границы агломерации, выделенные в ходе данного исследования, не были привязаны к границам муниципальных образований: одни муниципальные районы, окружающие Челябинский городской округ, были отнесены к агломерации целиком, другие – частично. Впоследствии в рамках Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года[34] эти границы были расширены до границ соответствующих муниципальных образований, плюс к ним была добавлена территория Кунашакского муниципального района, которая по итогам исследования не была идентифицирована как входящая в агломерацию даже частично.

Стоит также отметить, что в 2018 году была разработана Стратегия социально-экономического развития Челябинской агломерации до 2035 года как часть Стратегии пространственного развития Челябинской области (в открытом доступе этот документ не представлен). В рамках ее разработки было проведено новое исследование по выделению границ агломерации – на сей раз по методике ОЭСР. По результатам этого исследования территория агломерации оказалась еще меньше, чем по результатам исследования 2008 года[35]. Однако на трактовке границ агломерации в действующей Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года эти результаты не отразились.

Красноярская агломерация

Работы по выделению Красноярской агломерации проводились в 2008 г. по заказу Министерства строительства и развития архитектуры Красноярского края в рамках разработки схемы территориального планирования (СТП) агломерации. Эти работы были частью масштабного проекта по развитию Красноярской агломерации; наряду с СТП, планировалось разработать Концепцию комплексного развития, Стратегию социально-экономического развития и инвестиционный паспорт агломерации. Большинство этих планов не удалось реализовать: была разработана только СТП, и ту утвердили лишь в 2017 г.

К сожалению, методика делимитации в проекте СТП[36] представлена очень сжато. Указано только, что территория агломерации определена как «ареал наиболее интенсивных внутриагломерационных социальных и экономических взаимосвязей в пределах в основном 1,5-часовой доступности на общественном транспорте. От центра агломерации была определена зона радиусом в 60 км, в которой, по мере совершенствования транспортных средств, возможно организовать часовую транспортную доступность на общественном транспорте…». Использовались ли иные критерии делимитации, помимо транспортной доступности, неясно. Кроме того, как следует из приведенного описания, целенаправленно оценивалась потенциальная, а не реально существующая доступность.

Главы семи муниципальных образований, вошедших в выделенные границы агломерации, в 2008 году подписали соглашение об организации и осуществлении инвестиционного проекта «Комплексное развитие Красноярской агломерации на период до 2020 г.»[37]. Однако после смены власти в крае работы по развитию агломерации застопорились. Вновь к этой проблеме обратились в конце 2010-х годов, но агломерация трактовалась уже иначе. Новое соглашение по развитию Красноярской агломерации в 2019 году подписали уже 11 муниципальных образований[38] – к первоначальному числу подписавших добавились еще четыре, не попадавшие в выделенные в результате исследования границы. Основания для столь заметного расширения агломерации не приводились.

Новосибирская агломерация

Краткая информация о методике выделения Новосибирской агломерации имеется в первоначальной редакции Схемы территориального планирования Новосибирской области[39]. Согласно этой информации, территория агломерации определена исходя из 2-часовой доступности на общественном транспорте (50–60 км от центра города). В пределах агломерации выделена «внутренняя часть» (де-факто первый пояс), обслуживаемая пригородными железнодорожными и автобусными маршрутами. Границы агломерации указаны с точностью до поселений.

В действующей редакции СТП Новосибирской области упоминание об агломерации отсутствует. Тем не менее, в 2014 г. была разработана отдельная СТП Новосибирской агломерации, при этом территория агломерации по сравнению с первой редакцией СТП Новосибирской области была расширена, в том числе за счет трех муниципальных районов, первоначально не включенных в нее даже частично. С тех пор границы агломерации официально не менялись: они же фигурируют в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года[40], а в мае 2015 г. муниципальные образования в пределах этих границ подписали Соглашение о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области[41].

Екатеринбургская агломерация

Делимитация Екатеринбургской агломерации проводилась в 2016 г. по заказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в рамках НИР «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации». Выявленные в ходе этой работы границы Екатеринбургской агломерации нашли отражение в Схеме территориального планирования Свердловской области[42].

Это одна из наиболее детально изложенных методик выделения агломераций из числа доступных[43]. Примененные в ней критерии оценки агломерационной связности и инструменты получения первичных данных представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Критерии оценки агломерационной связности и инструменты, использованные при выделении Екатеринбургской агломерации

|

№ |

Критерий |

Инструменты |

|

|

1 |

Транспортная доступность ядра (в пределах 1,5-часовой изохроны) |

Не указаны |

|

|

2 |

Непрерывность застроенной территории в зоне примыкания к ядру агломерации |

Google maps |

|

|

3 |

Вовлеченность в маятниковую миграцию не менее 15% трудоспособного населения |

Социологический опрос населения |

|

|

4 |

Наличие единого рынка труда (интенсивных двухсторонних временных трудовых миграций между ядром и периферией) |

Социологический опрос населения |

|

|

5 |

Транспортная связность |

Данные Росавтодора о движении автомобилей по дорогам федерального значения общего пользования, соединяющим Екатеринбург с другими региональными центрами Данные об интенсивности пригородного автобусного и железнодорожного сообщения |

|

|

6 |

Наличие связей между хозяйствующими субъектами муниципальных образований агломерации |

Экспертные интервью с представителями администраций муниципальных образований |

|

Выделенные с помощью указанных критериев границы привязывались к границам муниципальных образований. На данной части территории Свердловской области они представлены исключительно городскими округами, притом довольно обширными по площади. Применение различных критериев дало разный набор муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию, и в итоге входящими в состав агломерации были приняты муниципальные образования, попадающие туда по критериям непрерывности застройки и миграционных связей.

Томская агломерация

Более комплексная методика использовалась в 2015 г. для выделения агломерации «Томск – Северск – Томский район»[44]. Эта работа проводилась в рамках разработки Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития данной агломерации (далее – Концепция) и учитывала достаточно широкий набор критериев:

– транспортная доступность территории;

– интенсивность маятниковой миграции;

– единый рынок труда;

– единый рынок недвижимости;

– общие объекты обслуживания;

– тесные экономические связи.

К сожалению, в тексте Концепции не указаны ни конкретные количественные (пороговые) значения, на основании которых проводилась делимитация, ни методы сбора информации для расчета значений по большинству указанных критериев.

Исключением является критерий транспортной доступности, информация о применении которого в Концепции представлена. На основе этого критерия была выделена территория собственно агломерации или ее «внутренний контур». Граница внутреннего контура определена исходя из часовой средневзвешенной транспортной доступности от центра ядра. Это значение может показаться заниженным, но авторы методики, наряду с внутренним контуром, вводят также понятие «внешнего контура» агломерации, выделяемого по «предельной зоне экономического влияния агломерационных факторов». Внешний контур на данный момент не признается частью агломерации, но отмечено, что внутренний контур со временем будет расширяться в сторону внешнего контура. Таким образом, разработчики исходят из представлений о динамичности агломерации, что является достоинством методики.

Внутри внутреннего контура выделен «ближний контур» в пределах 45-минутной транспортной доступности. Заслуживает также внимания нестандартный в российской практике подход к выделению ядра агломерации: оно не установлено механически в пределах границ города Томска, но и не выявлено по морфологическим критериям, а определено также на основании транспортной доступности от центра города – в данном случае получасовой. В итоге «истинное» ядро не совпало с официальной городской чертой. С одной стороны, в него не попали левобережная часть города и поселок Апрель, с другой стороны, в него вошли часть территории ЗАТО Северск и Зональненское сельское поселение Томского района.

По итогам исследования границы агломерации были привязаны к границам поселений. В Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года[45] территория агломерации была расширена до территории городских округов Томск и Северск и Томского муниципального района в целом.

Самарско-Тольяттинская агломерация

Делимитация Самарско-Тольяттинской агломерации проводилась в 2014 г. в рамках разработки схемы территориального планирования агломерации[46].

Надо отметить, что сам факт наличия этой агломерации относится к дискуссионным в научной среде. Некоторые специалисты сомневаются в существовании Самарско-Тольяттинской агломерации как сложившегося единого целого, полагая, что корректнее говорить о двух (Самарской и Тольяттинской), а то и трех (также Сызранской) агломерациях, стремящихся к интеграции. Разработчик СТП также склонялся к этой точке зрения, отмечая, что «говорить о формировании в настоящее время полноценной Самарско-Тольяттинской агломерации (конурбации) пока еще рано». Поэтому объект делимитации определен в данном случае как «ареал формирования Самарско-Тольяттинской агломерации», а его определяемые границы – как «перспективные границы Самарско-Тольяттинской агломерации».

С этой поправкой на «перспективность» примененная методика делимитации концептуально рассматривала Самару и Тольятти как равноценные ядра бицентрической агломерации. Поэтому мероприятия по делимитации проводились дважды: для Самары и для Тольятти, а перспективные границы агломерации в целом получались объединением границ Самарской и Тольяттинской агломераций.

Для определения этих границ применялась трехэтапная методика, включающая количественные и качественные методы:

– опрос жителей об интенсивности и характере связей с ядром агломерации;

– анализ концентрации населения в рамках агломерации;

– построение изохрон транспортной доступности.

Для построения изохрон, как и применительно к Красноярской и Екатеринбургской агломерациям, использовалось пороговое значение в 1,5 часа. Отдельно были отмечены скоростные условия: «за среднюю скорость сообщения на автодорогах федерального значения необходимо принимать за пределами городов – ядер агломераций скорость в 60 км/час, на автодорогах регионального или межмуниципального значения – 50 км/час, на автодорогах местного значения 40 км/час. За среднюю скорость сообщения на УДС необходимо принимать в пределах городов – ядер агломераций скорость в 20 км/час».

Выявленные в результате исследования перспективные границы Самарско-Тольяттинской агломерации сохранили актуальность и в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года[47]. Муниципальные образования, попавшие в границы этой агломерации, в этом же составе 14 февраля 2014 года пописали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации.

Таким образом, подходы к выделению агломераций, применяемые субъектами Российской Федерации в отсутствие общепринятой федеральной методики, довольно разнообразны. Как следствие, они не вполне корреспондируют друг с другом, что затрудняет сравнительный анализ территорий агломераций даже в рамках одного макрорегиона.

За исключением методики, примененной для выделения Томской агломерации, ни одна методика не включает в себя идентификацию ядра: за ядро агломерации принимается территория центрального города. Фактически выделение агломераций в большинстве случаев сводится к их делимитации.

При этом, несмотря на широкий в целом набор используемых методов делимитации и критериев связности, только два критерия можно счесть общепринятыми (табл. 2). Единственный метод, используемый во всех методиках без исключения – анализ транспортной доступности. Некоторые методики, по сути, только к этому методу и сводятся. Относительно распространен также анализ вовлеченности населения в маятниковую миграцию, выявляемой, как правило, путем проведения социологических обследований. Прочие методы, предполагающие опору на иные критерии, используются реже и носят в основном вспомогательный характер.

Таблица 2.

Применение критериев связности в рассмотренных методиках выделения агломераций

|

№ |

Критерий |

Агломерации |

|||||

|

Челябинская |

Красноярская |

Новосибирская |

Екатеринбургская |

Томская |

Самарско-Тольяттинская |

||

|

1. |

Транспортная доступность |

+ (1,5 часа) |

+ (1,5 часа) |

+ (2 часа) |

+ (1,5 часа) |

+ (1 час) |

+ (1,5 часа) |

|

2. |

Вовлеченность населения в маятниковую миграцию |

+ |

|

|

+ |

|

+ |

|

3. |

Концентрация населения |

|

|

|

|

|

+ |

|

4. |

Непрерывность застроенной территории |

|

|

|

+ |

|

|

|

5. |

Размещение наружной рекламы |

+ |

|

|

|

|

|

|

6. |

Единый рынок труда |

|

|

|

+ |

+ |

|

|

7. |

Единый рынок недвижимости |

|

|

|

|

+ |

|

|

8. |

Наличие общих объектов обслуживания |

|

|

|

|

+ |

|

|

9. |

Экономические связи между хозяйствующими субъектами |

|

|

|

+ |

|

|

|

10. |

Естественные барьеры |

+ |

|

|

|

|

|

Отчасти эта методическая ограниченность объясняется несовершенством российской статистики и, в частности, отсутствием доступных статистических данных, пригодных для применения в делимитационных целях. Некоторые потенциально важные данные (например, параметры маятниковых миграций) статистикой вообще не фиксируются, другие собираются не ниже, чем на уровне субъектов Российской Федерации. Другой причиной наблюдаемого положения дел, являются трудоемкость и затратность применения «нестандартных» методов выделения агломераций.

В некоторых рассмотренных примерах территории агломераций, закрепленные в итоге в плановых документах или межмуниципальных соглашениях, оказались существенно больше территорий, выделенных по результатам научных исследований. И это, в общем, до известной степени обесценивает результаты исследований.

Тем не менее, накопленный в регионах опыт выделения агломераций, при всех его ограничениях, вполне может служить опорой для разработки единой методики универсального типа, в соответствии с которой можно было бы достаточно точно идентифицировать границы крупнейших агломераций страны.

Глава 3. Управление процессом построения и перспективы развития городских агломераций в России

3.1. Правовое регулирование управления развития и государственная политика по отношению к городским агломерациям

Первым из федеральных документов стратегического планирования, в котором эта проблематика нашла отражение, стала принятая в 2008 году Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, также известная как Стратегия-2020[48]. В Стратегии -2020 одним из направлений долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации было провозглашено «развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой». В тексте документа упоминались и некоторые конкретные городские агломерации, но само это понятие никак не раскрывалось, даже на уровне общей характеристики. Не было оно включено и в федеральное законодательство.

С 2016 года в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранс России совместно с субъектами Российской Федерации приступил к разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций. Агломерации таким образом впервые были осознаны государством как объект стратегического планирования, но пока только отраслевого.

Именно благодаря Минтрансу России в документах федерального уровня наконец появилось определение агломерации, и первым таким документом стал как раз паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»[49]. В нем было указано: «Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения».

Важно отметить, что в письме Минтранса России «О составе дорожной сети городской агломерации» наряду с приведенным выше определением агломерации содержалось – опять же, впервые в официальных документах – и описание методического подхода к выделению агломераций, впрочем, без указания количественных параметров[50].

Первым комплексным документом стратегического планирования федерального уровня, закрепившим определение агломерации, стала Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[51]. Причем в первоначальной редакции Стратегии пространственного развития от 13 февраля 2019 г. присутствовали два отдельных определения крупной и крупнейшей городской агломерации, но распоряжением Правительства Российской Федерации № 1704-р[52] эти определения были дополнены «синтезированным» определением городской агломерации как таковой. Позднее аналогичное определение городской агломерации было включено в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года[53].

Ввиду статуса Стратегии пространственного развития как основополагающего федерального документа стратегического планирования именно содержащееся в нем определение агломерации можно считать на сегодня базовым для государственной политики: «Городская агломерация – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 250 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями».

Попытки закрепления понятия городской агломерации на уровне федерального закона предпринимались неоднократно, и ближе всего к решению этой задачи подошли в 2020 году, когда Минэкономразвития России подготовило проект федерального закона «О городских агломерациях»[54]. Содержавшееся в нем определение городской агломерации не совпадало ни с одним из представленных в правовом поле определений и имело отчетливо «административный» характер: «Городская агломерация – это территория городского округа либо городского округа с внутригородским делением, либо города федерального значения, объединенная с территориями иных муниципальных образований устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями». Однако эта попытка оказалась неудачной и в Государственную Думу Российской Федерации так и не был внесен.

Само же понятие городской агломерации с четким определением и юридически значимыми количественными критериями можно было бы включить в существующие федеральные законы, например, в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[55], Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»[56], Градостроительный кодекс РФ[57].

Если же все же остановиться на модели принятия отдельного федерального закона «об агломерациях», то его предметом могли бы стать особенности осуществления публичной власти на территориях крупных и крупнейших городских агломераций. Принятие такого закона допускает новая редакция статьи 131 Конституции Российской Федерации[58].

Артикулированная государственная политика в сфере развития городских агломераций – агломерационная политика – начала формироваться в России не ранее середины 2010-х годов.

В 2013 году в целях реализации Стратегии-2020 приказом Министерства регионального развития Российской Федерации была создана Межведомственная рабочая группа по социально-экономическому развитию городских агломераций[59]. Ее задачами в соответствии с утвержденным тем же приказом положением были провозглашены:

– отбор пилотных городских агломераций в целях разработки типовых экономических, организационных, финансовых и правовых механизмов превращения городских агломераций в центры динамичного экономического роста;

– подготовка предложений по формированию технического задания по разработке стратегии развития крупных городских агломераций;

– рассмотрение и оценка инвестиционных проектов развития крупных городских агломераций;

– подготовка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере формирования и развития городских агломераций.

Для поэтапного решения этих задач Правительством РФ был разработан план действий («дорожная карта») «Развитие агломераций в Российской Федерации». Дорожная карта предусматривала как совершенствование законодательного регулирования и методическое обеспечение, так и практические действия. Была начата реализация т. н. «пилотного проекта» по развитию агломераций в Российской Федерации[60]. Однако реализация дорожной карты в целом потерпела неудачу, в том числе и потому, что заложенная в нее логически обоснованная последовательность действий оказалась нарушена. Еще до закрепления основных принципов государственной политики и направлений законодательного регулирования агломераций был сформирован перечень 15 пилотных агломераций[61], принцип отбора и цели и задачи развития которых в рамках пилотного проекта не были четко сформулированы.

После ликвидации Минрегиона России в 2014 году функции управления развитием агломераций перешли к Минэкономразвития России. Межведомственная рабочая группа по развитию агломераций была формально переучреждена приказом Минэкономразвития России, но фактически не вела какой-либо деятельности.

Вторая попытка систематизации федеральной политики по отношению к агломерациям была предпринята в 2019 году с принятием Стратегии пространственного развития, включившей городские агломерации в число объектов региональной политики государства. Агломерации были охарактеризованы как «перспективные центры экономического роста Российской Федерации», благодаря развитию которых обеспечивается «расширение географии и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации». Отдельно также было декларировано содействие межмуниципальному взаимодействию в рамках агломераций «в целях формирования документов стратегического планирования, формирования единой градостроительной политики, решения общих социально-экономических проблем, в том числе инфраструктурных и экологических».

При этом в Плане мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития[62] (далее – План мероприятий) эти приоритеты и направления были конкретизированы недостаточно четко, а заявленные мероприятия не были выполнены либо были выполнены с существенным опозданием.