1 апреля 2020 группа СПиЛС 31

МДК 02.01 - Цветоводство и декоративное древоводство.

Преподаватель - Панфилова Екатерина Егоровна.

Изучаемые темы:

1. Отбор

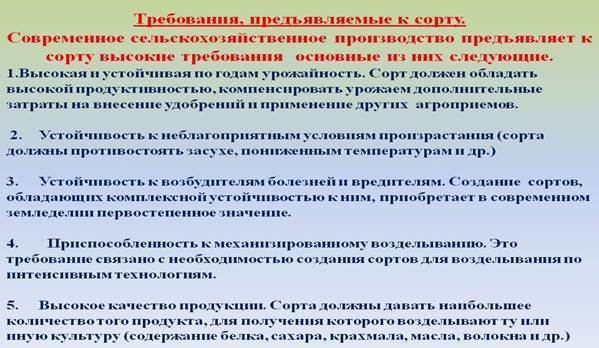

2. Требования, предъявляемые к новым сортам.

Выполненные задания пришлите на электронную почту: yekaterina.panfilova.59@mail.ru в сроки указанные в заданиях.

Содержание материала

1. Материал по изучению темы «Отбор»

2. Материал по изучению темы «Требования, предъявляемые к новым сортам »

3. Методические рекомендации

Семена - краеугольный камень, фундамент любой растениеводческой отрасли. Задача элитного и сортового семеноводства цветочно-декоративных растений состоит в том, чтобы обеспечить получение высококачественных семян при сохранении ими биологических и хозяйственно ценных признаков сортов, отвечающих требованиям стандартов на сортовые и посевные качества семян.

Сорт не является постоянным, он подвержен изменениям и без соответственно налаженного первичного семеноводства вырождается, теряет пластичность и устойчивость к неблагоприятным условиям.

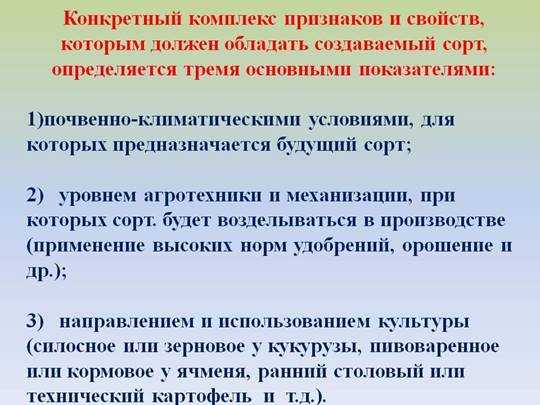

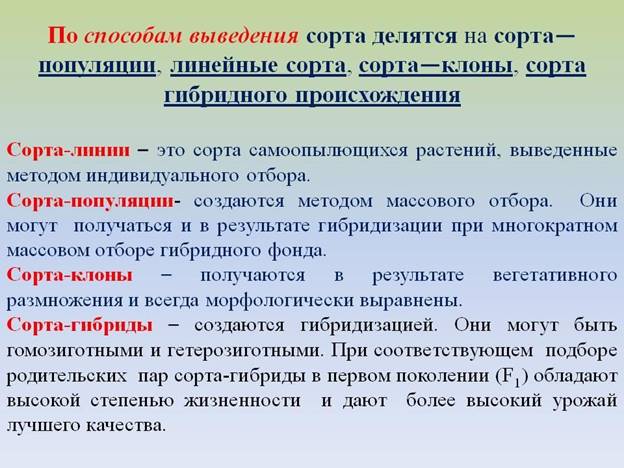

По генетическому составу сорта, согласно «Международному кодексу культурных растений», классифицируются следующим образом:

кланы - генетически однородная совокупность особей, первоначально полученная

от единичной особи посредством вегетативного размножения; линейный сорт - совокупность особей, полученная методом индивидуального

отбора и являются потомством одного самоопыляющегося растения; гибридный сорт - совокупность особей, представляющая гибрид первого поколения (F1), возобновляемая каждый раз путем скрещивания двух или более отселектированных потомств;

Сорт не является постоянным, он подвержен изменениям и без соответственно налаженного первичного семеноводства вырождается, теряет пластичность и устойчивость к неблагоприятным условиям.

По генетическому составу сорта, согласно «Международному кодексу культурных растений», классифицируются следующим образом:

кланы - генетически однородная совокупность особей, первоначально полученная

от единичной особи посредством вегетативного размножения; линейный сорт - совокупность особей, полученная методом индивидуального

отбора и являются потомством одного самоопыляющегося растения; гибридный сорт - совокупность особей, представляющая гибрид первого поколения (F1), возобновляемая каждый раз путем скрещивания двух или более отселектированных потомств; сорта-популяции - совокупность особей, обнаруживающая генетическую неоднородность, но имеющая один или более признаков, по которым ее можно отличить от других сортов.

Методы семеноводческой работы с сортом зависят от его биологических особенностей (главным образом способа опыления), особенностей возделывания.

Семеноводство многих цветочных культур успешно развито юге страны, где оно наиболее целесообразно и рентабельна. Однако при выращивании цветочных растений из семян южного происхождения в северных районах не всегда полностью проявляются их декоративные качества. Поэтому семенной материал следует периодически обновлять, получая его из местной или смежной климатической зоны.

Для выращивания цветочных растений на семена выбирают сравнительно ровный участок земли или с небольшим плавным уклоном с севера на юг. Участок должен быть защищен от холодных ветров и обеспечен надежным источником воды для полива. Наилучшими почвами считаются хорошо дренированные, плодородные суглинки или супеси с достаточно глубоко окультуренным пахотным слоем. Кроме того, она должна быть свободна от камней, стекла, возбудителей болезней растений и вредителей.

Сортовая прочистка.Сорта цветочных культур, используемые для семеноводства, перед посевом тщательно проверяют. На семена оставляют механически и биологически чистые образцы без посторонних примесей. Механическое засорение происходит при смешивании семян разных сортов и видов, а биологическое - при перекрестном опылении разных сортов, видов.

Чтобы избежать механического засорения, цветочные семена необходимо раздельно собирать, перерабатывать, правильно хранить и проводить их сортовую прочистку. При выращивании семенников (начиная с посевов до завершения цветения) слабые, поврежденные и больные растения выбраковывают, одновременно удаляя различные примеси.

Сортовая прочистка махровых форм однолетников (астры, бархатцы, гайллардия, ноготки, цинния и др.) заключается в основном в удалении всех немахровых.

Биологическое засорение возникает в результате перекрестного опыления одного сорта или вида другим. Наиболее опасно сортовое засорение, так как сортовую примесь не всегда легко распознать и еще сложнее избавиться от нее.

Цветоводы должны хорошо знать особенности опыления видов и сортов декоративных растений. Среди них различают облигатные (обязательные) и факультативные (необязательные) самоопылители. Это деление до некоторой степени условно, поскольку у одного и того же вида в зависимости от местообитания может меняться способ опыления. Например, в северных широтах душистый горошек и левкой являются самоопылителями, а на юге, кроме того, они еще имеют склонность и к перекрестному опылению.

Получать семена без биологического засорения можно благодаря использованию пространственной изоляции и изоляции сортов во времени (цветущих в разные сроки). Величина пространственной изоляции растений зависит от строения цветков и механических преград. Сорта, имеющие махровые цветки, обычно нуждаются в ней меньше, по сравнению с простыми немахровыми. Преграды в виде сплошных полос зеленых насаждений или построек также сокращают расстояние пространственной изоляции растений. Примерные нормы пространственной изоляции при выращивании элитных семян: для облигатных перекрестников на открытых участках 400 м и при наличии преград 200 м; для факультативных перекрестников - соответственно 300 и 100 м; для факультативных самоопылителей -100 и 30 м.

Изоляция во времени заключается в том, что семена перекрестноопыляемых сортов высевают не все сразу, а делят на несколько партий и ежегодно высевают каждую с разрывом в несколько недель.

Выращивание элитных семян. В целях сохранения всех полезных свойств сорта в специализированных цветочных хозяйствах ведут отбор лучших растений. Сортовые семена выращивают в соответствии с определенной системой семеноводства. Важным этапом в этой работе является производство суперэлиты и элиты - исходных семян с исключительно высокими сортовыми качествами. Получение элитных семян представляет собой сложный и длительный процесс.

К суперэлите относят семена, собранные с самых лучших и типичных сортовых растений, обладающих комплексом положительных признаков. При дальнейшем размножении суперэлиты получают элитные семена, из которых выращивают семена различных сортов для реализации.

В семеноводческих хозяйствах постоянно заботятся о поддержании и повышении сортовых качеств элитных семян путем внутри-сортового скрещивания, тщательного отбора, сортовых прополок, высокого уровня агротехники, сортировки семян по массе и размерам.

На первом году в питомнике обновления производят внутрисортовое скрещивание; на втором - в питомнике отбора отбирают лучшие сорта растения; на третьем - в семенном питомнике проверяют по потомству лучшие семьи, выделенные при отборе; на четвертом - в питомнике размножения размножают семена от лучших семей с применением сортовой и видовой прочистки и удалении всех слабых и нетипичных растений; на пятом - на участке выращивания суперэлиты производят дальнейшее размножение семян, используя сортовую прочистку; на шестом - из семян суперэлиты выращивают элитный семенной материал.

Элитные семена можно выращивать и более простым методом по схеме: отбор элитных растений; питомник размножения; суперэлита; элита.

Задания для контроля освоения темы

1. Составить конспект лекции.

2. Письменно ответить на контрольные вопросы Ø Каковы задачи семеноводства?

Ø Охарактеризуйте основные этапы выращивания элитных семян. Ø Что такое биологическое засорение семян? Как его избежать?

Срок выполнения задания 4 апреля 2020 г.

3. Материал по изучению темы «Требования, предъявляемые к новым сортам»

Задания для контроля освоения темы: Выписать в тетрадь требования предъявляемые к новым сортам.

4 апреля 2020 группа СПиЛС 31

МДК 02.01 - Цветоводство и декоративное древоводство.

Преподаватель - Панфилова Екатерина Егоровна.

Изучаемые темы: Семеноводство цветочных растений. Современная система семеноводства

Выполненные задания пришлите на электронную почту: yekaterina.panfilova.59@mail.ru в сроки указанные в заданиях.

Содержание материала

2. Материал по изучению темы «Семеноводство цветочных растений «

3. Материал по изучению темы «Современная система семеноводства»

4. Методические рекомендации

1. Семеноводство цветочных культур

Декоративные особенности сорта, устойчивости, урожайность семян с хорошими посевными качествами должны в полной мере проявляться у семенников. При выращивании последних необходимо учитывать отношение их к почве, влаге, свету, теплу, способы опыления, сроки цветения, плодоношения и осыпаемости семян.

Урожай семян и их посевные качества в значительной мере зависят от сроков высева семян. В свою очередь морозостойкость и продолжительность вегетации растений предопределяют сроки и способы посева семенников. В открытый грунт обычно высевают семена растений с коротким периодом развития и те, которые переносят весенние заморозки. Семена теплолюбивых растений, имеющих продолжительный рост, высевают в защищенный грунт (парники, оранжереи) С наступлением теплой погоды рассаду высаживают на семенные участки открытого грунта.

Уход за семенниками примерно такой же, как и за остальными цветочными растениями. Некоторая специфика его состоит лишь в том, что по мере завязываемости плодов необходимо постепенно снижать влажность почвы, подвязывать к опорам семенники; прищипывать концы кистевидных соцветий (львиный зев, люпин, дельфиниум, резеда, кларкия) пасынковать (обрезать) боковые слабые побеги у сильно ветвистых растений (цинния, бархатцы, гвоздика Шабо) У растений позднего цветения (астры, георгины и др.) на семена оставляют только верхние соцветия - корзинки и наиболее развитые на боковых побегах, остальные удаляют в стадии бутонов. Эти агроприемы содействуют повышению завязываемости семян, более быстрому созреванию, увеличению размеров и улучшению посевных качеств.

Семенной и сортовой контрольСовременное семеноводство цветочных растений невозможно без хорошо налаженного и постоянно действующего семенного и сортового контроля.

Семенной контроль осуществляют контрольно-семенные станции. Они определяют качество семян, выращиваемых семеноводческими хозяйствами. Отбор образцов и оформление документов о качестве семян цветочных растений производятся в соответствии с требованиями ГОСТ. Посевные качества семян характеризуются их чистотой, всхожестью и влажностью. На основании определенных показателей всхожести и чистоты (в %) устанавливается класс сортности (от1доШ)

Сортовой контроль семенных цветочных растений осуществляется методом полевой апробации. Чистосортность определяется в период массового цветения. Эту работу проводит агроном, имеющий специальную подготовку. Отбор проб производится по диагонали участка. Всего с участка берется не менее 10 проб по 50 растений в каждой. Во время апробации определяется: сортовая чистота семенников, элиты, суперэлиты; качество и количество сортовых прочисток; морфолого-декоративные особенности сорта; степень поражения вредителями и болезнями; соблюдение агротехнических правил семеноводства; наличие сорняков; характер развития семенных растений и ожидаемый урожай семян.

После завершения апробации составляется акт, удостоверяющий сортовые качества семян.

Сбор и обработка сырца цветочных растений.Уборка семян связана с рядом трудностей, которые вызваны отсутствием специальных уборочных машин и неблагоприятными погодными условиями в период созревания семян. Обстоятельное изучение динамики созревания семян отдельных культур дает возможность выбирать наиболее оптимальные сроки их уборки. Например, такие цветочные растения, как алиссум, кларкия, годеция, левкой, резеда отличаются дружным созреванием семян, поэтому их обычно собирают в один-два приема. У других видов (львиный зев, душистый табак, цинния, вербена, портулак, сальвия и др.) семена созревают неравномерно, поэтому их собирают несколько раз, по мере созревания.

Уборка усложняется также быстрым осыпанием семян. Однако следует учитывать, что при раннем сборе сырца (плоды, ветви и др.) семена могут еще не созреть, а при запоздалом - частично осыпаться. В процессе созревания семена проходят несколько стадий спелости: молочную, восковую и полную. Семена молочной спелости недоразвитые, щуплые, имеют низкую всхожесть. В фазе восковой зрелости - рост, окраска, как у зрелых семян, всхожесть - хорошая. В стадии полной зрелости плоды вскрываются и семена высыпаются.

При уборке сырца некоторых цветочных культур (бархатцы, цинния, сальвия, петуния, космея) срезается вся наземная часть или выборочно - отдельные ветки с плодами, семена которых находятся не только в стадии полной зрелости, но молочной и восковой. Собранный сырец равномерно раскладывают тонким слоем на брезенте, фанере или стеллажах и просушивают. В этот период семена заканчивают свое развитие и дозревание. Аналогичный процесс осуществляется в условиях сушилен при заготовке сырца некоторых цветочных растений в период дождливой, холодной погоды. Сбор сырца рекомендуется проводить в сухую солнечную погоду, что положительно сказывается на дальнейшей его переработке.

Очистка и доработка сырца - трудоемкий процесс, связанный с применением семяочистительных машин, крытых токов и сушилок. Собранный сырец подсушивают, обмолачивают, затем семена провеивают и сортируют. Если партии семян небольшие, то их плоды перетирают вручную и просевают на ситах. Каждая партия еще при сборе на семеноводческом участке получает инвентарный номер, который сохраняется до поступления семян на склад.

Хранение семянСобранные, просушенные, очищенные и отсортированные семена отправляются на хранение в специальные помещения – семенахранилища. Необходимыми условиями при этом являются: температура - от 1 до 10 °С. относительная влажность воздуха - до 60 % и постоянное проветривание помещения. Снижение всхожести семян при хранении в значительной мере зависит от степени их просушки. Недостаточно просушенные семена загнивают и теряют жизнеспособность, поэтому первым непременным условием хранения является доведение влажности семян при сушке до кондиционной (стандартной) у лобелии - не более 6; наперстянки - 7; виолы, годеции, кларкии - 8; петунии, алиссума, агератума - 9; вербены, астры, бальзамина - 10; левкоя, 'резеды, циннии - 11; сальвии, ипомеи, люпина - 12; георгин, мальвы, гипсофилы - 13; ромашки - 14; горошка душистого, фасоли - 15 % Соблюдение этих рекомендаций гарантирует сохранность семян от пересушки, которая также отрицательно сказывается на их всхожести.

Сроки хранения семян определяются их посевными качествами т. е. способностью к прорастанию. Наиболее короткий срок (до 2 лет) имеют семена кохии, нигеллы, флоксов, аспарагуса, гайллардии, примулы, а продолжительный (от 5 до 7 лет) - левкоя, гвоздики, настурции. Остальные виды цветочных растений сохраняют всхожесть от 2 до 4 лет. Характеристика семян некоторых цветочных культур (нормы ГОСТа) представлена в приложении 10.

Подготовленные для хранения большие партии семян ссыпают в хлопчатобумажные или льняные мешки, деревянные или металлические ящики и размешают на полках стеллажей хранилища. Мелкие партии семян рассыпают по бумажным пакетам, мешочкам и коробкам. Перед реализацией семена вручную или машиной расфасовывают по пакетам. Каждая тара, заполненная семенами, должна иметь две этикетки (внутреннюю и наружную), на которых указывают название вида и сорта, год и место сбора, массу, показатели их посевных качеств.

В процессе хранения периодически проверяют влажность семян, зараженность возбудителями болезней, повреждаемость насекомыми, грызунами и принимают необходимые меры.

Бухгалтерский учет в промышленном цветоводстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, ведется на основе первичных документов, оформленных в установленном порядке. Правила первичного документального оформления фактов хозяйственной деятельности определены статьей 9 Закона о бухгалтерском учете. Согласно п. 3 ст. 6 Закона, правила документооборота - обязательная составляющая учетной деятельности организации.

Законспектировать материал по теме .Ответить на контрольные вопросы

Ø В чем суть семенного и сортового контроля?

Ø Каким образом он проводится?

Ø Как проводится сбор и обработка сырца цветочных растений?

Ø Каким образом хранят семена цветочных растений?

2.Материал по теме: Современная система семеноводства

На сельхозпредприятиях действуют формы, введенные Постановлением Госкомстата РФ от 29. 09. 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» и Приказом Минсельхозпрода РФ от 26.07. 1996 г. № 215 «Об утверждении ведомственных специализированных форм первичных документов для организаций агропромышленного комплекса».

Однако специфика цветоводства не позволяет использовать в полной мере типовые формы, особенно в части, касающейся производственного учета. Поэтому необходимо решить вопрос о разработке таких форм, которые бы отвечали как требованиям Закона и вышеуказанных постановлений, так и технологическим особенностям производства.

Первичный учет должен обеспечить хозяйству: возможности правильного распределения затрат на культуры и определения объемов незавершенного производства на конец отчетного года; данные о наличии и движении выращиваемых культур; контроль за количеством, качеством и стоимостью выпускаемой продукции; выявление резервов повышения выхода продукции и снижения ее себестоимости.

По сложившейся практике, в цветочных хозяйствах всё движение продукции оформляется актами произвольного образца. Напомним, что формы первичной документации для цветоводческих предприятий были разработаны Уральским НИИ АКХ им. Памфилова и утверждены приказом МЖКХ РСФСР от 06.01.1989 г. Позднее они не переутверждались. К тому же, эти формы не были внедрены повсеместно, а на сегодняшний день они уже не удовлетворяют требованиям производственного учета, особенно в условиях компьютерной обработки информации.

Положительным моментом современной хозяйственной деятельности является то, что предприятия имеют право самостоятельно разрабатывать формы документов и закреплять их приказом по учетной политике.

В Измайловском совхозе декоративного садоводства разработан пакет первичной документации по учету движения цветочных культур. При этом за основу взяты формы Уральского НИИ АКХ.

Чтобы система учета работала эффективно, она должна охватывать основные этапы процесса производства при минимальном количестве документов. Движение культур целесообразно оформлять следующим и актам и.

Акт расхода семян и посадочногоматериала (приложение Ц Разработан как документ, отражающий все виды посевных и садочных работ. Заменяет акты на высев семян и на закладку при садке растений. За основу взята типовая форма «Акт расхода семян посадочного материала». (СП-13)

В цветоводстве при этих видах работ расходуются субстраты (почвосмеси) и тара (горшки, «соты» и т. п.), для списания которых агроном должен был составлять отдельные' акты. Чтобы упростить процесс и повысить контроль, в Измайловском СДС ввели в предлагаемый документ отдельные графы для прочих материалов. Таким образом, одним актом агроном списывает со своего подотчета все материалы, использованные при закладке теплицы. В бухгалтерии же это позволяет точнее учитывать прямые затраты на культуры.

Акт на пикировку (черенкование) растений(приложение 12) Учитывает количество полученных растений при пикировках и черенковании. Составляется по окончании работ.

Используется для списания с количественного учета погибших растений в пределах нормативного отпада по культурам. Указывается в процентах и штуках число погибших растений по плану и фактически.

Акт на списание культур по окончании производственного цикла (приложение 14) Этот документ составляется отдельно, так как речь идет о продолжительности выращивания и реализации разных культур. Растение должно быть продано в определенный период, но в зависимости от культуры он может составлять от 1 недели до нескольких лет.

Наглядным примером может послужить рассада летников. Если они не проданы к концу июля, то в более поздние сроки продукцию невозможно реализовать и растения гибнут «на корню». Как известно, урожаем цветов в хозяйстве считается количество продукции, отпущенное в торговую сеть. Составление акта на списание культур по окончании производственного цикла позволит избежать ситуации, когда рассада произведена, но своевременно не продана. Документ наглядно- продемонстрирует недоработки в области сбыта и структуры производства рассады.

С другой стороны, нереализованные декоративно-лиственные горшечные растения могут остаться в теплице и доращиваться до более крупных размеров без потерь.

Акт на сортировку и сушку продукции цветоводства.Может использоваться для учета работ по различным культурам (сортировка срезки - по товарным сортам в зависимости от длины цветоноса, луковиц - после вегетации). Акт составляется до оформления внутрихозяйственной накладной на отпуск продукции с производственного участка на склад и служит основанием для выписки этой накладной.

Накладные внутрихозяйственного назначения.Суть их - отразить движение культур, продукции от одного материально ответственного лица другому, в том числе и с производственного участка на склад.

Журнал сводного движения цветочных культур(приложение 15) Разработан на основе «Журнала оперативного учета закладок» (у агронома) и «Журнала учета движения цветочных культур - (в бухгалтерии) Служит для агронома производственным отчетом. Для предприятий, имеющих небольшой перечень объектов учета затрат, целесообразно применять форму отчета 83-АПК.

Особенность предлагаемого журнала в том, что он несет полную информацию о движении и остатках культур в производстве. Информация о затратах собирается (формируется) в бухгалтерии. Для этого на каждую культуру (группу культур) открывают аналитическую карту, куда на основании соответствующих первичных и накопительных документов относят затраты по принятой номенклатуре статей.

Вопросы, касающиеся аналитических карт по учету затрат в цветоводстве, поднимались еще в 80-90-х гг. Это, безусловно, довольно трудоемкий процесс, но результаты себя оправдывают. В картах наглядно представлены все затраты по конкретной культуре, что облегчает калькуляцию себестоимости и анализ структуры и динамики затрат. Карты дают представление о затратах людям, которые напрямую с учетом не связаны - агрономам, начальникам производственных участков, специалистам отдела маркетинга и т. п.

Аналогом карт может служить книга учета затрат по культурам (так же открывается на год) На каждую культуру отводится отдельный лист. Записи производятся ежемесячно. Книги и карты аналитического учета ведутся в бухгалтерии. При автоматизации производственного учета шаблон аналитической карты может быть использован для составления ведомостей по учету затрат в разрезе культур.

Введение данной системы позволяет не только повысить контроль за процессом производства, но и облегчило работу бухгалтерии по выявлению остатков незавершенного производства, определению себестоимости произведенной продукции. Руководство получает оперативную информацию о фактических затратах, количестве произведенной и реализованной продукции по видам, сортам, производственным подразделениям за любой промежуток времени. Все это позволяет проводить анализ эффективности производства и на его основе формировать экономическую стратегию развития предприятия.

Методические рекомендации по составлению конспекта

1) Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.

2) Выделите главное, составьте план. 3) Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 4) Законспектируйте материал, чѐтко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чѐтко, ясно. 5) Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от обучающихся целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Конспект необходимо выполнить в рабочей тетради. На полях каждой страницы написать свою фамилию. Выполненную работу необходимо сфотографировать, назвать фотографии цифрами, соответствующими их порядку(1,2,3…) Фотографии отправить на электронную почту.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.