Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 41 г. Владивостока».

Индивидуальный проект

«В России дорог много, а железная одна…»

предмет: физика, история, география

вид проекта: практико-ориентированный проект

Выполнил:

ученик 9 класса «А»

Шор Сергей Михайлович

Руководитель:

учитель физики и математики:

Крюкова Елена Анатольевна

2023 г.

г. Владивосток

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

ВВЕДЕНИЕ |

3 |

|

I. |

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |

|

|

1. |

История появления железной дороги и первого поезда |

5 |

|

2. |

Как же работают поезда? |

7 |

|

3. |

Виды железнодорожного транспорта |

|

|

3.1. |

Паровоз |

8 |

|

3.2. |

Тепловоз |

9 |

|

3.3. |

Электровоз |

12 |

|

II. |

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Транссибирская магистраль глазами пассажира |

|

|

1. |

История Транссибирской магистрали |

14 |

|

2. |

Особенности строительства Транссибирской магистрали |

15 |

|

3. |

География Транссибирской магистрали |

19 |

|

4. |

Необыкновенные факты Транссибирской магистрали |

21 |

|

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ |

26 |

|

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИСТОЧНИКОВ |

27 |

ВВЕДЕНИЕ

«Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою…»

Николай Некрасов

Первые поезда дальнего следования, первые пассажирские перевозки, первые спальные вагоны… С железной дороги Петербург — Москва более 185 лет назад в России началось вообще всё, что сегодня называется транспортной инфраструктурой.

Многие люди, отправляясь в дорогу, предпочитают поезд. Это удобное и достаточно быстрое средство передвижения. Конечно, поезда не могут двигаться со скоростью самолета, зато они доставляют людей прямо в нужный им пункт и почти не зависят от капризов погоды.

Железнодорожный транспорт – это транспорт, осуществляющий движение по рельсовым путям и перевозящий пассажиров и грузы. Из года в год растет поток поездов на железной дороге, ведь она уже в первый период эксплуатации выявила свое большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту оборота товаров.

Поэтому, перед собой я выделил следующую цель: изучение Транссибирской магистрали глазами путешественника.

Для достижения этой цели я поставил перед собой ряд задач:

· научиться обрабатывать и обобщать найденную информацию;

· изучить историю появления поездов в России, изменения их внешнего вида и функционала с течением времени;

· узнать об устройстве первого поезда России;

· исследовать Транссибирскую магистраль с точки зрения географии и истории.

Таким образом, объектом исследования является сама железная дорога, а предметом исследования – Транссибирская магистраль.

Чтобы получить результат работы в виде продукта, я применил следующие методы исследования:

· изучение литературы и других источников информации;

· библиографический анализ литературы и материалов сети Internet;

· наблюдение.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. История появления железной дороги и первого поезда

8 июля 1826 года состоялось первое обсуждение идеи строительства железных дорог в России. Оно состоялось в главном управлении водяными и сухопутными путями сообщения. Начиная с 1830 года тема строительства железных дорог периодически поднималась сторонниками нового вида транспорта, но предложения были отклонены. Николай I в это время был противником железных дорог и вообще опасался любых новшеств. Элита двора также не поддерживала идею создания железнодорожных путей. Чего же опасалась элита? Как было сказано в вердикте кабинета министров, железная дорога «занесет в Россию вредный дух иностранный».

Канкрину (министру финансов в России при Николае I) приказали замедлить рост промышленности, что он и сделал. Он предпринял ряд шагов, в выполнении этой цели. В частности, были приняты решения, ограничивающие появление новых фабричных производств и предусматривающие довольно сложные процедуры их открытия (требовалось специальное разрешение генерал-губернатора, а в некоторых случаях – лично царя).

Некоторые чиновники пытались убедить монарха развивать железные дороги, выдвигая множество аргументов. Впрочем, наряду с политическими аргументами выдвигались аргументы технического характера, и часть из них была действительно серьезной: как обогревать вагоны с пассажирами, как избежать пожаров от искры паровоза, как очищать снег с путей и пр. Но технические нюансы, как это часто бывает там, где решения носят политический характер, были не главными.

В 1834-м году в Россию приехал австрийский инженер, профессор Венского политехнического института Франц Антон фон Герстнер. Во время многочисленных поездок по стране он проводил технико-экономические исследования – от оценки состояния трасс до изучения потенциальных грузо- и пассажиропотоков. Он намечал основные направления развития железных дорог: Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань, Петербург – Одесса и др. Любопытно, что впоследствии, уже после отъезда Герстнера из России, сеть железных дорог развивалась по предсказанным им направлениям. Герстнер изложил проект Царскосельской железной дороги, а уже 21 февраля 1834 года был утвержден окончательный проект. В итоге 12 ноября 1837 года между Петербургом и Царским Селом была открыта первая железная дорога протяженностью 27 километров. Паровоз, который вёл первый поезд по этой дороге, был куплен у Джорджа Стефенсона в Англии.

В России первый паровоз (рис.1) был построен механиками отцом и сыном Черепановыми на Нижнетагильском заводе в 1833 – 1834 гг. Паровоз Черепановых водил вагоны с рудой весом более 3 тонн со скоростью 13 – 14 км/ч. Этот паровоз являлся стартовой чертой развития железнодорожного транспорта в России.

Массовое производство первых паровозов российского производства появилось в начале XIX в. и предназначалось для транспортировки грузов. Однако, скоро владельцы железнодорожных компаний поняли, что поезда могут перевозить и пассажиров. И в дальнейшем паровозы безраздельно господствовали на железных дорогах России более 100 лет.

Рис.1 Первый паровоз Черепановых

2. Как же работают поезда?

Около 300 лет назад люди догадались использовать тепловую энергию (теплоту), которая образуется при сгорании топлива – дров, каменного угля, нефти и полученных из её продуктов (керосин, бензин, дизельного топлива). Такие двигатели назывались тепловыми. Первым из них была паровая машина (рис.2).

Рис.2. Первая паровая машина

В этой машине топливо, сгорающее в топке, нагревало воду, налитую в котел, а горячий пар из котла подавался в закрытый цилиндр то с одного его конца, то с другого. Пар давил на поршень и двигал его то в одну сторону, то в другую, а поршень передавал движение дальше – различным механизмам машины. Появление паровых машин позволило построить паровозы. После появления двигателей внутреннего сгорания, которые работали на дизельном топливе, стало возможным создание тепловозов и их использование на железных дорогах. Далее научились производить электроэнергию, приводившая в действие электродвигатели, которые, в свою очередь, заставят работать электровозы и электропоезда на железных дорогах.

В феврале 1956 года было принято решение о переводе железных дорог с паровой на более перспективные виды тяги – дизельную и электрическую. С этого момента были прекращены все работы по проектированию новых паровозов и прекратились их поставки. Но выпуск уже находящихся в производстве промышленных и маневровых паровозов продолжался еще несколько лет. После производство паровозов полностью прекратилось и перешло на строительство тепловозов, а в дальнейшем и электровозов.[7]

3. Виды транспорта

3.1. Паровоз

Паровоз – это локомотив, приводимый в движение паровой машиной. Главное лицо на паровозе – машинист, помощник машиниста осуществляет отопление и смазку трущихся деталей паровоза. Все вспомогательные работы выполняет кочегар, у которого зона ответственности – это тендер паровоза (т.е. склад с топливом), а его основная задача – это переброска угля уз глубин тендера ближе к топке. Твёрдое топливо закидывают в топку лопатой или вручную, где оно сгорает и выделяет тепловую энергию.

Паровоз состоит из трёх основных частей: котла, паровой машины и экипажной части (рис.3). Паровая машина, преобразует тепловую энергию водяного пара в механическую, которая передаётся ведущим колёсным парам. Источником пара служит паровой котёл, работающий на твёрдом топливе (уголь, торф, дрова) или жидком топливе (мазут, нефть). Всё оборудование паровоза и кабина бригады располагаются на массивной раме, которая опирается на тележки с колёсными парами. Топливо, запасы воды и смазки размещаются на особой повозке – тендере – или на специальной площадке на самом паровозе.

Рис.3. Основные част паровоза

3.2. Тепловоз

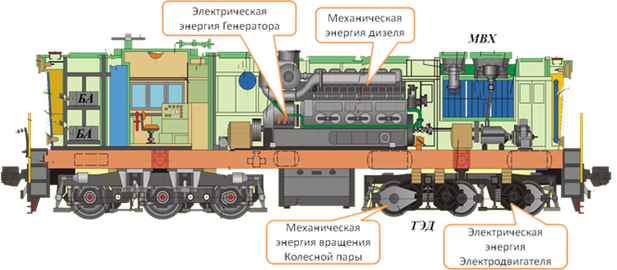

После паровоза появились тепловозы. Тепловоз — это локомотив с установленным на нем двигателем внутреннего сгорания (дизелем). Он мобилен и не требует для работы посторонних устройств и сооружений, например, сжигания топлива, как паровоз, или наличии контактной сети, как электровоз. Главной рабочей силой на всех тепловозах являются именно дизели, мощность которых зависит от назначения локомотива. По роду службы их подразделяют на грузовые, пассажирские и маневровые. Для движения одного дизеля естественно мало, поэтому для передачи его мощности к колесным парам используются вспомогательные устройства.

Все тепловозы имеют раму, на которой установлен дизель, независимо от вспомогательных устройств, а на самой раме устанавливается кузов тепловоза и все необходимые агрегаты. Кузов тепловоза опирается на рамы тележек, которые могут совершать повороты в любую сторону, по направлению пути. Тележки еще имеют скользящие опоры с обеих сторон, которые также опираются на раму тепловоза. Корпус тепловоза закреплён на тележку. К ней прикреплены колёсные пары, которые являются колёсами поезда и приводятся в движение при помощи тяговых электродвигателей. В принципе такое же устройство имеют и тележки электровозов (рис.4).

Рис.4. Основное строение тепловоза

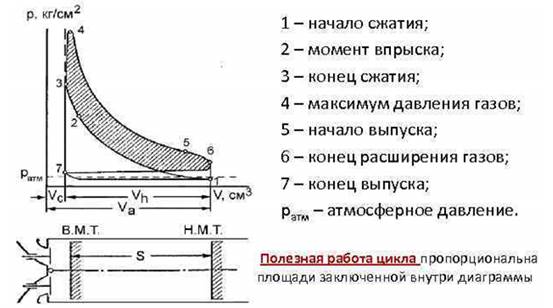

В устройстве тепловоза следует обратить внимание на работу основной его части – дизельного двигателя. Первый двигатель был построен Рудольфом Дизелем в 1893 году. Принцип работы дизельного двигателя заключается в следующем: в цилиндры поступает чистый воздух, который вследствие высокого сжатия нагревается до 700°С и более. После этого, при приближении поршня к верхней точке его траектории в камеру сгорания под давлением подается горючее, которое воспламеняется при контакте с горячим воздухом. Момент воспламенения сопровождается резким повышением давления в цилиндре.

Спектр видов топлива для дизельных двигателей весьма широк: от керосина до мазута, а также рапсовое и подсолнечное масла, которые могут использоваться в виде биодобавок к топливу или в качестве самостоятельного топлива. При этом дизельный двигатель может с определённым успехом работать и на сырой нефти.[5]

В основе понимания работы всех двигателей внутреннего сгорания лежит цикл Клапейрона:

3.3. Электровоз

Со временем на смену тепловозам пришли электровозы, работающие только на электродвигателях, без использования сторонних приспособлений. Электропоезда стали более просты в устройстве, но они нуждаются при наличие контактной сети над железнодорожными путями, что делает их менее маневренными, чем тепловозы.

Электропоезд — это разновидность неавтономного мотор-вагонного подвижного состава, получающего энергию, как правило, от внешней контактной сети с помощью токоприёмников. В состав электропоезда могут входить моторные и прицепные вагоны. На неэлектрифицированных участках пути тяговые двигатели электропоездов питаются от аккумуляторных батарей.

Изначально электровозы управлялись системой рычагов, и машинисту нужно было постоянно их регулировать вручную при движении, что требовало от машиниста пристального внимания и делало его работу очень сложной и ответственной.

В настоящее временя в процессы управления электропоездами внедряются автоматизированные системы управления на базе компьютерных технологий (рис.5). В современных электропоездах применяются сложные системы управления на основе электроприводов, позволяющих с невиданной ранее точностью и плавностью управлять тяговыми электродвигателями, что значительно упрощает работу машиниста, увеличивает комфорт пассажиров, обеспечивает безопасность движения по железной дороге, даёт экономичность транспорту.

Рис.5. Современная приборная панель электровоза.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Транссибирская магистраль глазами пассажира

1. История Транссибирской магистрали

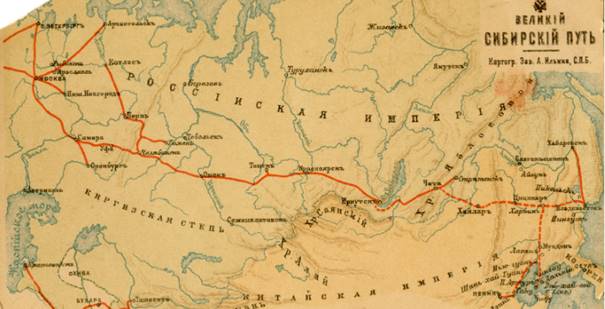

Решение о прокладке Сибирской железной дороги на средства казны принято царским правительством еще в 80-х годах XIX века.

Проект великой стройки был задуман еще при Александре III, который повелел своему наследнику воплотить его в жизнь «…приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений».

В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский официально озвучил вопрос о необходимости строительства железной дороги на сибирских окраинах России.

Однако, правительство только к 1880-м годам приступило к решению вопроса о Сибирской железной дороге. От помощи западных промышленников отказались, строить решили на свои средства и своими силами.

В 1887 году под руководством инженеров Николая Меженинова, Ореста Вяземского и Александра Урсати были организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые к 90-м годам XIX века в основном завершили свою работа.

В феврале 1891 года комитет министров признал возможным начать работы по сооружению Великого Сибирского пути одновременно с двух сторон – от Челябинска и Владивостока.

Наиболее острой и трудноразрешимой была проблема обеспечения строительства Транссибирской магистрали рабочей силой. Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась вербовкой и переброской в Сибирь строителей из центра страны.

Значительную часть строителей составили ссыльные арестанты и солдаты. Пополнение рабочей силы также шло за счет привлечение сибирских крестьян и горожан и притока крестьян и мещан из европейской России.

Всего на сооружении Транссибирской магистрали в 1891 году, в начале стройки, было 9,6 тыс. человек, а в 1895-1896 годах, в разгар строительных работ, - 84-89 тыс. человек, в 1904 году, на завершающем этапе – только 5,3 тыс. человек. На строительстве Амурской железной дороги в1910 году работали 20 тыс. человек.

Многие работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные – топор, пила, лопата, кирка и тачка. Несмотря на это, ежегодно прокладывалось около 500-600 км железнодорожного пути. [1]

2. Особенности строительства Транссибирской магистрали

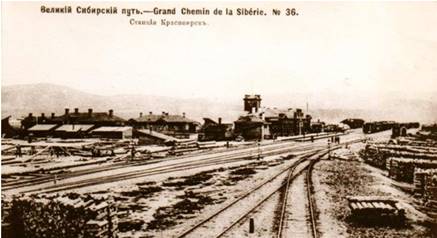

Вся Транссибирская магистраль делится на несколько участков. [3]

1. Уссурийская железная дорога, общей протяженностью 769 км с тридцатью девятью разделительными пунктами, вступила в постоянную эксплуатацию в ноябре 1897 года. Она стала первой железнодорожной магистралью на Дальнем Востоке.

2. Западно-Сибирская дорога. За исключением водораздела между Ишимом и Иртышом, она проходит по равнинной местности. Дорога поднимается лишь на подходах к мостам через большие реки. Только для обхода подъемов, оврагов и при пересечении рек трасса отклоняется от прямой.

3. Средне-Сибирская дорога началась строиться в январе 1898 года. На ее протяжении встречаются мосты через реки Томь, Ия, Уда, Кия. Уникальный мост через Енисей проектировал выдающийся мостовик – профессор Л.Д. Проскуряков.

4. Забайкальская железная дорога – это часть Великой Сибирской магистрали, которая начинается от станции Мысовой на Байкале и заканчивается у пристани Сретенск на Амуре. Трасса проходит по берегу Байкала, пересекает многочисленные горные реки. Сооружение дороги началось в 1895 году под руководством инженера А.Н. Пушечникова.

5. После подписания соглашения между Россией и Китаем началось строительство Маньжурской дороги, соединяющей Сибирскую магистраль с Владивостоком. Новая дорога протяженностью 6503 км позволила открыть сквозное железнодорожное движение от Челябинска до Владивостока.

6. Кругобайкальский участок начали возводить в самую последнюю очередь (в 1900 году), т.к. это самый трудный и дорогостоящий район. Строительство сложнейшего участка дороги между мысами Асломовым и Шаражангаем возглавил инженер А.В. Ливеровский. Длина этой магистрали составляет восемнадцатую часть общей длины дороги, а строительство его потребовало четвертой части от всех затрат на дорогу. На протяжении всего пути поезд проходит двенадцать тоннелей и четыре галереи. Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества. В начале 1902 г. началось строительство Кругобайкальской железной дороги, возглавил которое инженер Б.У. Савримович. Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен в основном за 2 года 3 месяца и сдан в эксплуатацию почти на год раньше намеченного срока (чему в значительной степени способствовало начало военных действий на Дальнем Востоке). 30 сентября 1904 г. началось рабочее движение по Кругобайкальской железной дороге (в первом поезде проехал от порта Байкал до Култука министр путей железнодорожного сообщения князь М.И. Хилков), а 15 октября 1905 г. было открыто постоянное движение.

Тоннель №8 пробитый сквозь скалу мыса Толстый

7. В 1906 году начались работы над трассой Амурской дороги, которая делится на Северо-Амурскую (от станции Керак до реки Бурей протяженностью 675 км с ветвью на Благовещенск) и Восточно-Амурскую линию.

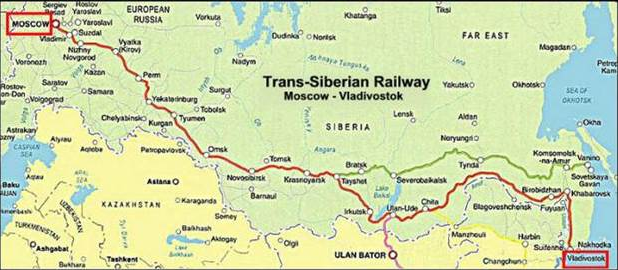

3. География Транссибирской магистрали

Протяжённость Транссибирской магистрали составляет 9288,2 км. Дорога соединяет европейскую часть страны с азиатской. Начальным пунктом является Москва, конечным – Владивосток. Природные условия эксплуатации магистрали на европейской территории благоприятные. На азиатской территории условия неблагоприятные из-за суровости климата. Колебание температур в зимнее время вызывает обледенение дороги и подвижного состава. Магистраль на территории Азии проложена в условиях горного рельефа. Тектонические процессы, оползни, осыпи и др. явления могут нанести серьёзный ущерб магистрали. Крупнейшими транспортными узлами являются: Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Улан–Удэ, Чита, Хабаровск. Грузы перевозятся в широтном направлении. На запад везут уголь, продукцию нефтепереработки, древесину, руду. На восток состав грузов иной: продукты питания, разнообразные товары для населения, оборудование для добывающих отраслей. В перспективе планируется реконструкция и модернизация Транссибирской магистрали: увеличение её пропускной способности.

Транссибирская железнодорожная магистраль проложена на территории всех климатических зон: степи, лесостепи, тайги. В северных районах магистраль частично проходит в зоне вечной мерзлоты (например, рядом с озером Байкал). В связи с этим, железнодорожникам приходится решать следующие проблемы: опасность схода камней со склонов и землетрясений в горных районах; необходимость постоянного ухода за путями при перепадах температур в зонах с резко континентальным климатом; необходимость обслуживания большого количества мостов; постоянная балансировка путей в зоне вечной мерзлоты; готовность к устранению последствий весенних паводков. Таким образом, природные условия Транссибирской магистрали можно считать очень сложными. На преодоление всех трудностей РЖД тратит довольно большую сумму, но эта магистраль необходима для России и стоит своих затрат.

Транссибирская магистраль проходит через следующие города: Москва, Ярославль, Данилов, Буй, Шарья, Киров, Верещагино, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Называевск, Омск, Барабинск, Новосибирск, Юрга, Тайга, Анжер-Судженск, Мариинск, Боготол, Ачинск, Красноярск, Канск, Иланский, Иркутск, Слюдянка, Улан-Удэ, Петров-Забайкальский, Чита, Белогорск, Биробиджан, Хабаровск, Вяземский, Лесозаводск, Уссурийск, Владивосток.

На проезд от Москвы до Владивостока потребуется 144 часа (7 суток). Расстояние от Москвы до Владивостока по трассе составляет 9172 км. На самолёте лететь нужно всего 8 часов, а расстояние напрямую составляет 6417 км. В сравнении с авиаперелётом проезд на поезде гораздо дольше, но во время поездки можно смотреть за постоянно меняющейся природой за окном, что делает путешествие на поезде гораздо интересней.

Стоит отметить, что Транссибирская магистраль пересекает 8 часовых поясов (разница во времени Москва – Владивосток + 7 часов).

4. Необыкновенные факты Транссибирской магистрали

Транссибирская магистраль является уникальной железной дорогой, которая считается рекордсменом мира во многих аспектах.

Поэтому мне хочется упомянуть о некоторых ее особенностях.[4]

Уникальное озеро на полпути к Тихому океану – озеро Байкал, вдоль которого проходит Транссибирская магистраль протяженностью 207 км. Это уникальное, самое глубокое в мире озеро (наибольшая глубина 1637 м) – крупнейший резервуар пресной воды на планете. Берега и окрестности Байкала представляют собой красивейшие места, где можно насладиться видом снежных гор, потрясающе прозрачной воды и уникальных природных достопримечательностей.

Один материк и два континента. Транссибирская магистраль проходит по территории двух континентов: Европе (1777 км) и Азии (7512 км) и пересекает метрик Евразию с запада на восток. На Европу приходится 19,1% длины железнодорожного полотна, на Азию – 80,9%. Условной границей Европы и Азии принят 1778-й км Транссибирской магистрали. Там, близ города Первоуральск, при пересечении железной дорогой невысокого перевала центральных Уральских гор установлен памятный знак. Он так и называется – «граница Европы и Азии».

Через всю необъятную Россию. Транссибирская магистраль по территориям 12 областей, 5 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 округа в составе области: Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской областей, Удмуртской республики, Пермского края, Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края, Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа в составе Иркутской области, Бурятской республики, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Все они расположены на территории России.

Вдоль магистрали расположено 87 городов: 5 с населением свыше 1 миллиона человек (Москва, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск), 9 с населением от 300 тыс. до 1 млн. (Ярославль, Киров, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток) и 73 города с населением менее 300 тыс. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации, а начальный пункт, Москва – столицей России.

Большие реки Евразии на пути магистрали. На своем пути данная железная дорога пересекает 16 крупных рек: Волгу, Вятку, Каму, Тобол, Иртыш, Обь, Томь, Чулым, Енисей, Оку, Селенгу, Зею, Бурею, Амур, Хор, Уссури. Из них Амур – наиболее широкая (около 2 км), поскольку магистраль пересекает его в среднем течении. Такие крупные реки, как Обь и Енисей – пересекаются железной дорогой ближе к их верхнему течению, поэтому их ширина в месте пересечения с Транссибирской магистралью – около 1 км. Наиболее опасная река на пути – Хор, на юге Хабаровского края: в период паводка она может подняться на 9 м. Рекой, причинившей наибольший ущерб Транссибирской магистрали за всю ее историю, следует признать забайкальскую реку Хилок – в период наводнения 1897 г. Она размыла и разрушила большую часть западного участка Забайкальской дороги.

Самый длинный мост на Транссибирской магистрали был построен в 1912 – 1916 гг. через реку Амур длиной 2568 м и включал 18 пролётов по 127 м с 200 м левобережной эстакадой. В 1999 г. начался его демонтаж, а рядом был построен за 1992 – 1999 гг. совмещённый автомобильно-железнодорожный мост с длиной русловой части 2612 м.

Самый длинный тоннель проходит под рекой Амур, параллельно Амурскому мосту. Построен он был по стратегическим соображениям в 1937 – 1942 гг. Но, поскольку он расположен параллельно главному ходу, а основной ход идёт по Амурскому мосту, то самым длинным тоннелем Транссибирской магистрали следует признать Тарманчуканский, построенный в 1915 г. Длинна его 2030 м. А находится он в Астраханском районе Амурской области и проходит под одним из отрогов Малого Хинганского хребта.

Самый напряжённый и скоростной по интенсивности движениям участок: Омск – Новосибирск (в 1985 г., когда советская экономика работала на полную мощь, этот участок был самым грузонапряженным на мировых железных дорогах), он же один из самых скоростных и самых унылый – одна степь и солёные озёра. Скоростными (скорости пассажирских составов до 130 – 140 км/ч) также являются участники, расположенные на Западно-Сибирской низменности.

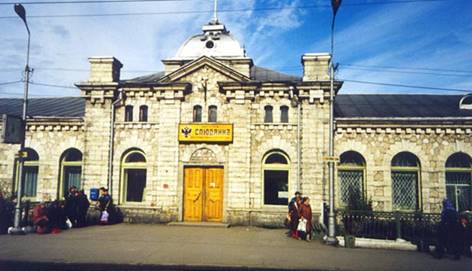

Слюдянка-1 – единственный в мире вокзал, который был построен целиком из мрамора в 1904 г., как памятник, венчающий грандиозный труд строителей и завершающий сооружение уникальной Кругобайкальской железной дороги. Сохранился до настоящего времени практически в первозданном виде. Находится этот вокзал недалеко от берега Байкала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие иностранцы мечтают хотя бы раз посетить Россию. Среди тех, кому это удалось, бытует мнение, что, проехав по железнодорожному маршруту Москва – Владивосток или наоборот, они смогут за одно путешествие увидеть всю страну. Это не совсем верно, но тем не менее, представление о России по этому путешествию составить можно. Вот почему растет количество и наших соотечественников, бросающих вызов тяготам пути ради путешествия по Транссибирской магистрали.

Семь дней нужно, чтобы совершить путешествие по самой длинной железнодорожной трассе мира. За это время поезд совершит остановку в более сорока населенных пунктах.

Почти 9300 км – протяженность Транссибирской магистрали. Во всем мире не найдется более длинной железной дороги. Так же, это единственный путь, с помощью которого сообщаются Дальний Восток, Южная Сибирь, Урал и Западная часть России.

Наша Родина прекрасна и удивительна, убедиться в этом можно, совершив увлекательное путешествие по Транссибирской магистрали.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Электронные источники:

1. Статья «Создание первой дороги в России: как все было на самом деле»: https://spec.rzd-partner.ru/page1907927.html

2. Статья «Поезда, как отражение времени»: https://znanio.ru/media/proekt-poezda-kak-otrazhenie-vremeni-2618065

3. Статья «Транссибирская магистраль: из прошлого в будущее»: https://rosinvest.com/page/transsibirskaja-magistral-iz-proshlogo-v-budushee

4. Статья «15 фактов о Транссибе»: https://dzen.ru/media/di_travel/15-faktov-o-transsibe-o-kotoryh-vy-ne-znali-foto-magistrali-vo-vladivostoke-6230565d90329a796b9a3ed8

Бумажные источники:

5. Транспорт. – М.: ВАКО, 2017.

6. Что такое. Кто такой: В 3 т. Т.1 – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, издательский дом «Современная педагогика», 2001.

7. М. Улыбышева «От паровоза до сапсана» - ООО «Изд. «Фома»», 2012.

8. Г.М. Фадеев, С.В. Амелин, Ф.К. Бернгард и др. «История железнодорожного транспорта России». Т.1: 1836-1917 гг. – СПб., М., 1994.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.