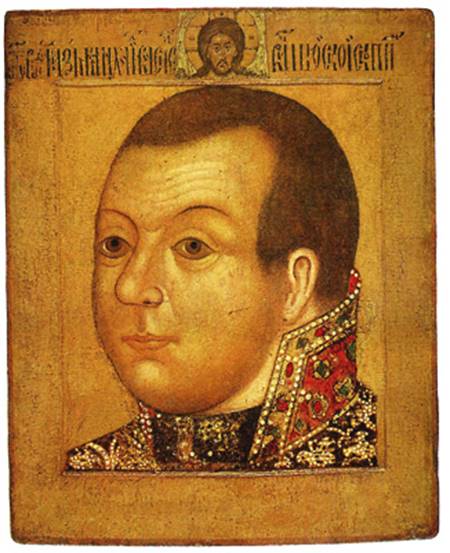

Военный и административный деятель ХVII - века ржевский воевода Давыд Жеребцов.

Одной из наиболее уникальных фигур тушинского периода Cмуты предстаёт долгое время незаслуженно забытый Отечеством и потомками воевода Давыд Васильевич Жеребцов, сделавший неимоверно много для разгрома сторонников второго Лжедмитрия. В частности, он сыграл решающую роль в освобождении Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме и Живоначальной Троице, как для краткости величали обитель Преподобного Сергия. Невзирая на немилость у царя Василия, Жеребцов остался верен присяге и выступил в поход из далёкой северной Мангазеи против Тушинского вора. Подробности многотысячевёрстного «ледяного» похода гражданской войны XVII века пока ещё только подлежат детальному изучению. Но так же, как и осенью 1941-го, на театре военных действий сибиряки появились в самый нужный момент. Судя по всему, по дороге Жеребцов оброс серьёзными силами. Историк С.М. Соловьёв определял количество сибирских стрельцов в 1200 человек. К ним присоединились 600 архангелогородских стрельцов (по одному из предположений сибирские стрельцы добрались до Архангельска по морю и выдвинулись в дальнейший поход с поморами), а затем нижегородские и костромские отряды. Довольно неожиданно для тушинцев эти мощные силы появились под Галичем со стороны Вологды, а затем и у стен Ипатьево-Троицкого монастыря в Костроме. Взятие Костромы Жеребцовым пришлось на 1 мая 1609 года, совпав с выступлением в поход отрядов Скопина-Шуйского и союзных на тот момент шведов из Великого Новгорода. В июне мангазейскому воеводе пришлось сразиться с отрядами запорожских и донских казаков во главе с печально знаменитым «батькой» Лисовским, пришедшими на помощь сторонникам самозванца. После кровопролитного боя «лисовчики», сеявшие смерть и ужас своими карательными походами, были вынуждены ретироваться. Как говорилось об этом в одной из грамот: «Да июня в 11 день перелазил он, Давыд, за реку за Кострому, и велел по воровским таборам стреляти из наряду; и из станов их выбил, и людей, и лошадей побил многих». Осаждённые в Ипатьевском монастыре в Костроме тушинцы напрасно молили гетмана Сапегу о присылке подкреплений: в конце концов им пришлось сдаться на милость победителям.

В дальнейшем с момента прихода на соединение со Скопиным-Шуйским в Троицкий Калязин монастырь Жеребцов выполнял наиболее ответственные поручения вождя создававшейся заново армии.

Михаил Скопин-Шуйский бил и побеждал всех, кроме предателей.

Сначала он был послан с разведывательными целями к Ростову Великому. Как отмечал очевидец, «а ныне князь Михаил Васильевич стоит в Калязине монастыре, а наперёд себя послал под Борисоглебский монастырь и в Ростов воевод своих Давыда Жеребцова да Микиту Вышеславцева». Очень вероятно, что именно Жеребцов привёз Скопину-Шуйскому крест и просфору Иринарха-затворника, которыми святой старец благословил князя Михаила на битву с Сапегой. По возвращении в Калязин Жеребцов участвовал в строительстве оборонительного острога в Никольской Слободе в устье Жабни при впадении в Волгу и в решающем сражении с сапежинцами на Успеньев день 28 августа 1609 года, красочно описанном Авраамием Палицыным в знаменитом «Сказании». «И посла князь Михаил воевод Семена Головина, князя Якова Борятинсково, Григория Волуева, Давида Жеребцова со многими людьми за Волгу на перевоз к Николе чюдотворцу в слободу на речку Жабну под Литовских людей, чтобы за тое речку не перепустити их, – речка бо та топка зело и ржависта. Литовские же увидевшее Московскых людей, и абие, яко лютыя звери, устремишяся на лов. Благодатию же Божиею на том бою многих Польских и Литовских людей побили и поранили; мнози же от них на грязех погрязшее погибошя; прочии же в бегство устремишяся к болшим людем в село в Пирогово. Воеводы же о сем послашя весть ко князю Михаилу, чтобы вскоре реку перевезся; еже и бысть. Литовские же гетманы и их полковники всеми полки своими устремишяся на Русское воинство. И съступишяся обоих полцы, и бысть сеча зла, и сечахуся на многих местех, бьющееся чрез весь день; от оружейново стуку и копейного ломаниа, и от гласов вопля и кричаниа обоих людей войска, и от трескоты оружиа не бе слышати друг друга, что глаголет; и от дымного курениа едва бе видети, кто с кем ся бьет. И яко зверие рыкающее, зле сечахуся на многих местех, бьющееся чрез весь день».

Преследуя отступивших врагов, части Жеребцова вместе с передовым полком Семёна Головина 10 сентября внезапным приступом взяли Переславль-Залесский, положив во время сечи до 500 тушинцев и взяв в плен 154 польско-литовских воина и около 400 казаков.

Всем, кто интересовался историей Дома Живоначальной Троицы, хорошо известна небольшая книжица «Осада Троице-Сергиевой лавры», отпечатанная «по поводу исполнившегося трёхсотлетия снятия осады» в 1909 году в лаврской типографии и переизданная репринтным способом в наши дни по благословению патриарха Алексия II. Процитирую два отрывка из этой брошюры. Первый относится к тревожной осени 1609 года: «Редкий раз вышедшие из монастыря за дровами возвращались без потери. Меткие выстрелы неприятеля каждый почти раз убивали одного или несколько человек из защитников, которых оставалось не более 200 человек. В монастыре опять воцарились уныние и печаль». Именно в этот момент пономарю Иринарху случилось видение преподобного Сергия, пообещавшего послать за помощью к московским чудотворцам трёх своих учеников: Михея, Варфоломея и Наума. И чудо свершилось: стремительно пронеслись мимо вражеских караулов трое всадников в иноческом облачении, которые, по словам пленного шляхтича, «летели точно на крыльях». В тот же день в Москве увидели идущего к Троицкому подворью в Кремле старца, а за ним ехали двенадцать возов с хлебом. На расспросы он отвечал: «Все мы из Дома Пресвятой и Живоначальной Троицы». Его стали расспрашивать о том, что же там происходит. Любимый келейник преподобного Сергия Михей Радонежский продолжал: «Не предаст Господь имени Своего в поношение неверующим, только вы сами не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию». «Вскоре после этого видения, – рассказывается далее в книге, – Бог послал великую радость защитникам монастыря. Князь Михаил Скопин-Шуйский, узнав о жалком положении обители, 28 октября прислал для охраны монастыря 900 человек свежего войска под начальством Жеребцова, которое свободно прошло в монастырь, потому что Сапега и Зборовский были два раза, под Калязином и Александровом, разбиты Михаилом Шуйским. 4 января 1610 года Михаил Шуйский прислал ещё 500 человек под начальством Валуева. Тогда соединёнными силами защитники обители сделали вылазку, напали с разных сторон на врагов, отогнали их от монастыря в дальние станы и сожгли лагерь их под стенами обители. Это была последняя битва под монастырём. 12 января 1610 года Сапега, никем не преследуемый, обратился в бегство по направлению к Дмитрову.» В ночь с 19 на 20 октября авангардные части армии Скопина-Шуйского тихо подступили к Александровской слободе и стремительно напали на гарнизон сапежинцев, потопив до 100 противников в реке Серой. Давнее знакомство с местностью позволило Жеребцову быстро организовать разведку, и как только Сапега и полковник Зборовский выступили из-под Троицы в сторону Александровской слободы, заранее отобранные части во главе с воеводой, легко смяв караулы, прорвались в осаждённый монастырь. Отряд «спецназа» насчитывал 600 «мужей избранных» (вероятно, особо опытных стрельцов) и 300 ратников — ополченцев из разных городов. Блестяще осуществив прорыв в Троице-Сергиев монастырь, Давид Жеребцов, несмотря на недовольство здешних воевод Алексея Голохвастова и князя Григория Роще - Долгорукого, принял на себя дальнейшее командование в обители преподобного Сергия. Церковный историк начала прошлого века Л.И. Уманец, составивший хронику осады лавры, в таких словах описывал эту десантную операцию: «Князь Скопин, в предупреждение всякой опасности и желая отбить у Сапеги охоту от дальнейших попыток овладеть обителью, поспешил послать туда отряд воинов под начальством Жеребцова — человека храброго, деятельного и вполне преданного Скопину, так что на него можно было вполне положиться. Прибыв в лавру, он тотчас принял в своё ведение все хлебные запасы обители». В книге дореволюционного писателя Владимира Лебедева «За святую обитель», вышедшей в 2000 году в серии «Детская православная библиотека», есть эпизод о Жеребцове. Прекрасно владевший историческим материалом писатель рассказал о прорыве воинов под его командованием в осаждённый монастырь так: «В тёмную и холодную октябрьскую ночь всполошилась монастырская стража, услыхав у Красных ворот ржание коней, звон оружия, звуки трубы. Вспыхнули на стенах костры сторожевые, воеводы приспели. Густые ряды воинов стояли перед воротами обители. Старший их в шлеме с крестом православным кричал страже могучим голосом: «От воеводы царского, князя Михайлы Скопина-Шуйского, подмога вам прислана. Отмыкайте ворота: воевода Давид Жеребцов с дружиной пришёл». Девять сотен свежих, на славу вооружённых воинов вступило в обитель. Не помнили себя от радости воеводы и старцы; всячески привечали они гостей дорогих, славили юного князя Скопина-Шуйского. Рассказал Давыд Жеребцов о славной Калязинской битве, в которой и Сапега из троицкого стана с дружинами участвовал. Ликовали обительские защитники, слыша, что разбиты были князем Скопиным-Шуйским и его воеводами наголову вожди ляшские: Заруцкий, Сапега да Лисовский. С той поры совсем монастырь свободно вздохнул». Видно, что во время были спасены истощённые от голода и ран последние монастырские воины отрядом Жеребцова.

Царь Василий Шуйский в этой военной операции признал первенство менее родовитого воеводы Жеребцова над князем Роще-Долгоруким, находившимся в святой обители, и Давид Васильевич был наделён чрезвычайными полномочиями для спасения Лавры, исходившими от Скопина-Шуйского. За участие в ратных делах бывший мангазейский воевода был пожалован царём богатым поместьем из дворцовых земель селом Шуморовом и присёлком Поводнево с более чем 20 деревнями, починками, пустошами и селищами в тогдашнем Ярославском уезде.

После вынужденного бегства Сапеги из-под стен Троицы в Дмитров в январе 1610 года подвиги Жеребцова только приумножились. В последний день Масленицы, пришедшийся на 28 февраля, отряд под командованием Жеребцова вместе с московскими ратниками князя Бориса Лыкова провёл ещё одну удачную операцию, совершив неожиданный для сапежинцев переход на лыжах до Дмитрова. Один из участников боёв по имени Шумило Иванов затем поведал: «Был-де он, Шумилко, в полках с государевы бояры и воеводы, с князем Борисом Михайловичем Лыковым да с Давыдом Жеребцовым, под Дмитровом, а с ними государевы русские люди и немцы, и ко Дмитрову приступали в масленое заговейно, и назавтрее, в понедельник, государевы люди острог взяли приступом, и воровских и литовских людей побили, и в остроге взяли восемь пушек».

О воинских подвигах Давыда Жеребцова нам не так уж и много, но кое-что известно. А вот его биография исследована не достаточно хорошо. Не так уж много, к великому сожалению, известно нам об этом удачливом военном и выдающимся административном деятеле ХVII века. Среди сохранившихся в Госархиве Тверской области бумаг дворян Жеребцовых исследователям посчастливилось обнаружить их родословец, составленный в конце XVIII века. Вот первые начальные строки этого документа: «Фёдор Бяконт пришёл из Чернигова к Москве к великому князю, а был боярин при Державе Великого Князя Иоанна Даниловича, первой сын у него Алексей Чудотворец, а в мире звали Елевферий, бездетен, а второй сын Фофан. А от Фофана Фёдоровича пошли и Жеребцовы».

Итак, сподвижник и старший товарищ по ратным делам князя Скопина-Шуйского принадлежал к потомкам по боковой ветви Святителя Алексия, митрополита Московского, друга и покровителя преподобного Сергия. И, возможно, совсем неслучайно провидение уготовило стать первым спасителем Троице-Сергиева монастыря именно ему.

Имя Давид (в переводе с древнееврейского: любимый, возлюбленный) было тогда не редким, а произошедшая от него фамилия Давыдов значится на 51-м месте в частотном списке первых ста русских фамилий. Год рождения Давыда Жеребцова не известен, но он был намного старше юного князя Скопина-Шуйского, годился ему в отцы. Когда четвероюродному племяннику царя Василия Шуйского исполнилось только два года, Жеребцов уже служил выборным дворянином по Ржеву с земельным окладом в 400 четей. Выборные дворяне входили в состав государева двора, являясь промежуточной прослойкой между «большими», или «московскими», дворянами (князья Рюриковичи, Гедеминовичи и отдельные древние нетитулованные роды) и основной массой поместного дворянства. К ним относились главным образом представители старых служилых родов бывших великих князей и их уделов.

Помимо землевладения в Ржевском уезде Давыд Жеребцов, как явствует из межевой книги вотчин Троице-Сергиева монастыря за 1593-1594 годы, имел поместье по соседству с ним в Московском уезде в ряду целой группы выборных дворян. О прохождении им службы в царствование Фёдора Иоанновича известно, что Жеребцов был отправлен в Великий Новгород, вероятно, в качестве головы дворянской сотни. При Борисе Годунове он вновь служил выборным дворянином по Ржеву с окладом в 500 четей и продолжал идти в гору, будучи назначен приставом к опальным Романовым и князьям Черкасским, сосланным в их вотчинное село Клины в Юрьевском уезде. В том, что в дальнейшем он был отправлен на воеводство в далёкую Мангазею, не было ничего удивительного, поскольку известно, что Василий Шуйский старался удалять приближённых царя Бориса подальше от Москвы.

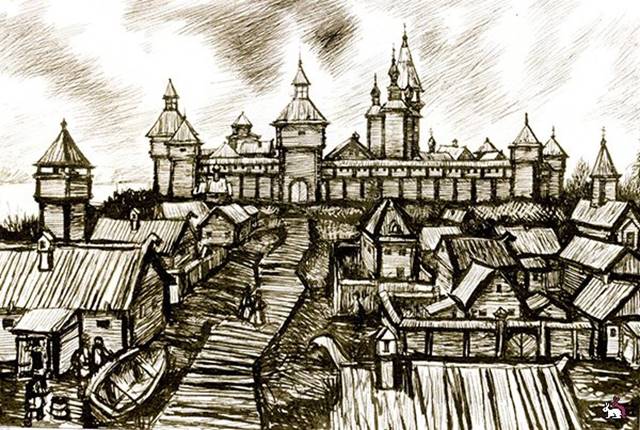

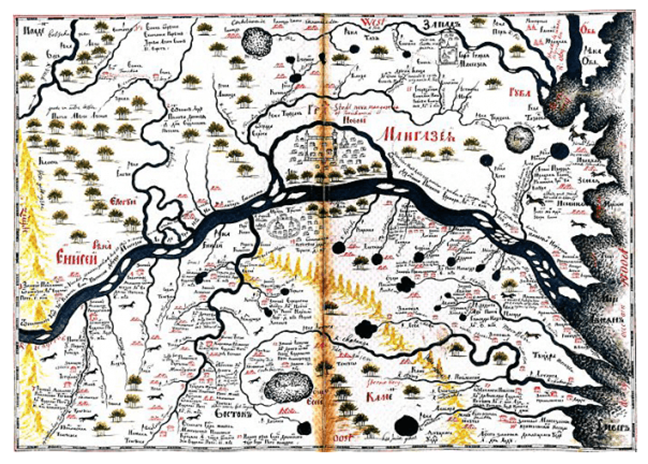

Мангазея во времена Давыда Жеребцова.

Нахождению ржевского воеводы в Мангазее, под которой понимался географический регион в низовьях Оби и Енисея, протянувшийся вдоль Обской губы на Карском море, этот край обязан многим. В первом административном центре региона, впоследствии дотла сгоревшем одноимённом городе, при Жеребцове был выстроен кремль и Троицкая церковь.

В 1607 году воеводы Давыд Жеребцов и Курдюк Давыдов «зарубили» крепость – четыре стены 6-7-метровой высоты и пять башен с верхним пищальным боем. Так возник единственный на Севере кремль – детинец – город Мангазея – оплот царской власти на огромных пространствах Обско-Енисейской тундры и редколесья. За крепостной стеной вырос посад – от 100 до 150 различного рода построек, населенный ремесленниками, охотниками и торговцами. На торговой стороне разместились гостиный двор, таможня, склады, дома состоятельных купцов, а в ремесленной части – литейный центр, работавший на привозной норильской медно-никелевой руде, постройки «жилецких людей». Иногда в город съезжались от двух до трех тысяч человек. Ежегодно устраивались ярмарки. Поражали современников доходы от соболиной охоты и промысла. Мангазейская таможня регистрировала до 100 тысяч соболей в год. Только за 1624-1628 годы было предъявлено таможне 369 тысяч соболей.

В 1607 году по приказу воеводы было устроено Туруханское зимовье – будущий новый центр края, сыгравший главную роль в освоении Енисейского Заполярья. Когда в 2008 году в Красноярском крае отмечался юбилей возникновения города Туруханска, разумеется, вспоминали и его основателя - ржевского воеводу Жеребцова. Экспедиции промышленников с Русского Севера и из Перми Вычегодской в земли Мангазеи за мягким золотом начались задолго до легендарного похода Ермака.

Однако лишь после него московское правительство взяло дело колонизации Сибири в свои руки. Вследствие разведывательной экспедиции 1598 г. в устье реки Таз был заложен государев острог. Сюда во главе отряда из сотни тобольских и березовских служилых людей явился князь Мирон Шаховской. Отряд казаков претерпел много злоключений, потеряв в боях с местными жителями охотниками-самоедами треть людей, но в итоге приступил к строительству острога и дождался прихода подкрепления. Поначалу Мангазея возникла как четырехугольный, наспех срубленный острожец. Центром самостоятельного уезда территория между Обью и Енисеем стала в 1603 г. А собственно город, как уже было упомянуто, был «зарублен» спустя 6 лет, прибывшим сюда из города Ржева государевым воеводой Давыдом Жеребцовым. Возникновение на Тазе города с воеводской администрацией и таможенной службой вызвало недовольство старых промысловиков. В Москву была отправлена грамота о том, что «в мужиках, во всех торговых и промышленных людях, великая шатость», дескать «хотят государю изменить и над острогом с самоедью и с остяки вместе промышлять». Принимая меры безопасности, Жеребцов распорядился расширить и усовершенствовать мангазейские укрепления. К этому времени он имел уже довольно большой управленческий и воинский опыт, который позволял ему заниматься столь сложными делами. Выстроенный под его руководством деревянный кремль имел 4 глухие башни по углам и одну проезжую - Спасскую башню с южной стороны. Общая длина городовых стен составила 280 метров, а площадь внутри их – около 4000 кв. метров. На территории кремля была срублена Троицкая церковь. Мангазейское воеводство Давыда Жеребцова длилось в течение трех лет и закончилось в 1608 г.

Спустя год этот опытный и мужественный человек стал одним из наиболее деятельных сподвижников молодого полководца Скопина-Шуйского. Освободительный поход 24-летнего четвероюродного племянника Василия Шуйского на Москву, осажденную «тушинцами», начался из Великого Новгорода 10 (20) мая 1609 г. К этому моменту верными московскому правительству оставались фактически лишь Великий Новгород, Рязань, Коломна, Смоленск, Нижний Новгород и Казань.

Смысл произошедших в 1609-1610 гг. событий можно коротко охарактеризовать, как начало массового, стихийного подъема городов Замосковья и Поморья, умело использованное Скопиным-Шуйским для создания новой правительственной армии, и приведшее к разгрому Тушинского лагеря. И как мы видим из дальнейшего описания самое деятельное участие во всех этих событиях принимал ржевский воевода Жеребцов. В качестве одного из примеров можно привести войско земского поморского ополчения, во главе которого стали кашинские дворяне. 15 (25) апреля 1609 г. угличане во главе с воеводой Б. Ногиным открыли ворота города отрядам этих ратников, встретив своих защитников хлебом-солью. Подошедший к Угличу 4 (14) мая отряд «тушинцев» из Троицкого Калязина монастыря попытался было осадить восставший город, но 21 (31) мая оказался наголову разбит. Одновременно отряды галицких, костромских, сибирских и поморских ратников, о чём уже говорилось в начале этого повествования, осадили протушинских костромских дворян, засевших во главе с тушинским «боярином» Н. Вильяминовым в Ипатьевском монастыре.

Тушинский лагерь предпринял ответные контрмеры. 20 (30) июня полк Я. Микулинского после месячной осады занял Углич. Кашин также подвергся осаде «тушинцев». Как описывал эту скорбную страницу кашинского края тверской историк Д.И. Карманов, непокорный град «трижды был от них атакован и хотя граждане и собравшиеся в сей город уездные дворяне под начальством избранного от них в предводители Ивана Баклановского храбро оборонялись и поляки были не однократно отбиты; однако, наконец, поляки купно с татарами и казаками, набежав нечаянно, Кашин взяли и жителей мучили неслыханными мучениями…». Вот как повествует об этом вторжении первый летописец нашего края Диомид Карманов, тверской нотариус XVIII в.: «...Набежав нечаянно, город взяли и жителей мучили неслыханными мучениями, а именно: людей ломали, вешали на деревьях, в рот насыпав пороху и, зажав оный, жгли на огне; а женскому полу прорезывая сосцы, вздергивали веревки и таким образом вешали; в тайные уды порох насыпав, зажигали и другие ужасные лютости производили, и при том, ограбив граждан и церкви, вышли». На помощь костромским «тушинцам» был послан отряд полковника А. Лисовского.

Тем временем, заключив военно-политический союз со шведами, Скопин-Шуйский приступил к решительным действиям на северо-западе. 25 апреля (5 мая) один из русско-шведских отрядов разгромил «тушинцев» под Торопцом. В течение двух первых летних месяцев были освобождены Торжок, Тверь и Калязин монастырь. В это время войска Давыда Жеребцова, усиленные отрядом воеводы Ф. Шереметева в сражении 29 июля (8 августа) отбросили от Костромы так называемых «лисовчиков», затем ворвались в Ипатьевский монастырь и пленили находившихся там «тушинцев». После этого люди Жеребцова пришли в Калязинский лагерь, поступив под начало доблестного воинского начальника Скопина-Шуйского.

Сконцентрировав силы в Калязине монастыре на левом берегу Волги, полководец выдвинул на правый берег передовую группу войск под командованием своего шурина Семена Головина, Григория Валуева и Давыда Жеребцова. Там же находились смоленская рать князя Якова Барятинского и шведская пехота Христиана Сомме (Зомме). Перед этим сводным отрядом была поставлена задача по обеспечению переправы основных сил, для чего в Никольской слободе был на скорую руку возведен острожец с частоколом и выставленными вперед рогатинами. Меры предосторожности были приняты своевременно, так как, прознав о маневре Скопина-Шуйского (от Твери через Городню на Калязин монастырь), из-под осажденной Троице-Сергиевой Лавры навстречу ему двинулся экспедиционный корпус гетмана Яна-Петра Сапеги и Александра Зборовского. Он включал гетманский полк и еще 5 полков (в том числе Александра Лисовского) общей численностью от 6 до 10 тысяч человек. Сколько воинов было в этот момент у Скопина-Шуйского историкам в точности не известно. Сапега, со слов перебежчиков, полагал, что около 15-20 тысяч. Согласно шведским источникам, их было всего 3 тысячи. Такая разница цифр, по мнению учёных, может объясняться только одним. Вероятно, «тушинцы» считали всю русскую рать, в большинстве своем состоявшую из только начавших обучаться военному делу ратников. Шведы же, по-видимому, учитывали лишь профессиональных воинов, а все остальные новобранцы были не в счёт.

14 (24) августа 1609 г. сапежинцы заняли Троицкий Рябов монастырь в 20 верстах от лагеря Скопина-Шуйского, разбив здесь свой стан. В канун Успенья Сапега выдвинул свое войско в село Пирогово (вошедшее впоследствии в черту г. Калязина). От частокола, за которым укрылись силы земцев, «тушинцев» отделяла мелководная река Жабня. Форсировав ее, сапежинцы устремились на укрепления, но наткнулись на частокол и мушкетный огонь шведских стрелков. Атаки, впрочем, продолжались весь день 14 (28) августа. Согласно, запискам одного из «тушинских» командиров Й. Будилы, «Наше конное войско нападало на них и долго выманивало их в поле, но они не хотели выйти из острога, только под самым острогом стояла их конница, которая целый день сражалась с четырьмя нашими ротами». Рассмотрев характер боя, историк И.О. Тюменцев пришел к выводу, что со стороны сапежинцев это была своеобразная разведка боем. Оценив положение, Сапега приказал своим войскам отходить в сторону села Рябово под прикрытием подожженных деревень и полей. Жеребцов и другие воеводы в конном строю преследовали «тушинцев», завязывая с ними бои на низких и топких берегах Жабни. Литовский ротмистр Н. Мархоцкий свидетельствует: «Понемногу пытая счастья, они пускались на нас гарцем; так продолжалось целый день, после чего мы ушли в свой обоз».

Развязка наступила гораздо быстрее, чем этого можно было ожидать. Согласно дневнику Сапеги, ему пришлось ретироваться из Рябова монастыря вследствие назревавшего в войсках бунта в связи с тем, что из Тушина не были доставлены обещанные за участие в экспедиции деньги. Напоследок около 300 монахов и мирян из числа жителей согнанных в монастырь из окрестных селений, были порублены. Умирающих и раненых бросали в озеро.

«Частые находки оружия в рябовских болотах – сабель, кольчуг, копий, бердышей и т.д., - писал создатель и первый директор Калязинского краеведческого музея И.Ф. Никольский, - являются реальным подтверждением этой замечательной русской битвы начала 17 столетия».

Немые свидетели былых битв.

Вооружение участников сражений.

Но на этом история Калязинского лагеря не завершилась. Еще в течение месяца Скопин-Шуйский продолжал на берегах Волги накапливать силы. Времени даром не теряли - новых ратников из Кашина, Углича, Галича, Костромы и поморских городов Христиан Сомме обучал здесь новейшему военному искусству. Доктор исторических наук И.О. Тюменцев по праву сравнивает Калязинский лагерь Скопина-Шуйского с Тарутинским лагерем Кутузова 1812 г. Заручившись поддержкой многих сотен земцев и переждав осеннюю распутицу, Скопин-Шуйский решил двигаться в сторону Москвы.

О том, что произошло далее, читаем в «Повести достоверной о победах Московского государства» неизвестного автора, участника похода в составе смоленской рати Барятинского: «И потом князь Михайло Василевич приде в Переславль сам со всеми полки. И от Переславля послал к Живоначалной Троице в Сергиев монастырь на приход скорых людей: Давида Жеребцова с голостиями, смолян и галичан, и костромич, и кошинцов (т.е., кашинцев) и углечан, и иных многих градов. И милостию Божиею, молитвами Пречистыя Богоматере и чудотворца Сергия государевы люди от князя Михаила Василевича безо всякия шкоты (т.е., без вреда) в монастырь прошли к Живоначалной Троице в Сергиев монастырь октября в 18 день и в осаде сидели в Живоначалныя Троицы доме, с полскими людми и литовскими бишася до боярского приходу». Как осуществлялась эта военная операция мы уже знаем из приведенных ранее отрывков из упоминавшихся трудов историков Владимира Лебедева, И. О. Тюменцева, Л. И. Уманца и непосредственных участников происходившего сражения. Итак 18 (28) октября, опрокинув вражеские заслоны, отряд Жеребцова прорвался в осажденную обитель. Церковный историк Л.И. Уманец, составивший хронику осады Троице-Сергиевой Лавры, так описывает эту боевую операцию: «1 октября Скопин-Шуйский захватил город Переяславль и остановился здесь, чтобы дождаться своих верных союзников – шведов, которые отстали от него. Дождавшись прихода шведских войск, он повел их на Александров, который также был взят ими после некоторого сопротивления». Затем «князь Скопин, в предупреждение всякой опасности и желая отбить у Сапеги охоту от дальнейших попыток овладеть обителью, поспешил послать туда отряд воинов в числе 800 человек, под начальством Жеребцова, - человека храброго, деятельного и вполне преданного Скопину, так что на него можно было вполне положиться. Прибыв в Лавру, он тотчас принял в свое ведение все хлебные запасы обители». Это было вполне естественно, так как одной из целей предпринятой операции и было доставление бедствующим и оголодавшим осажденным съестных припасов. По-видимому, Скопин-Шуйский не мог своей волей поставить Жеребцова старшим военачальником над прежними руководителями обороны, посланными Василием Шуйским воеводами Алексеем Голохвастовым и князем Григорием Долгоруким. Однако, ввиду их трений между собой, равно как и с архимандритом Иоасафом, Скопин-Шуйский поручил Жеребцову установить своеобразную продовольственную «диктатуру», и тем самым взять общее положение дел под свой контроль.

Опираясь на свой отряд в 600 «мужей избранных» и 300 ратников, Жеребцов вернул утраченный баланс сил между осаждающими и обороняющимися. Деморализованный поражениями в битвах под Калязином и Александровом Сапега больше не предпринимал попыток штурма, пытаясь дождаться подкреплений из Тушинского лагеря. Однако зимой подмога пришла другой стороне: Скопин-Шуйский послал на соединение с Жеребцовым еще один отряд в 500 человек под командованием Григория Валуева. Общими силами поутру 4 (14) января 1610 г. они ударили на сапежинцев, вытеснив их из лагеря и запалив его. 12 (22) января Сапега был вынужден снять 16-ти месячную осаду с Троице-Сергиевой Лавры и отступить на Дмитров.

Художник Василий Верещагин. «Осада Троице-Сергиевой лавры».

А воспользовавшийся его бегством Скопин-Шуйский тут же послал отряды на Старицу, Ржев и Белый. После же вытеснения противника из Дмитрова заново созданная правительственная армия вступила в Москву.

За свои ратные подвиги воевода Давыд Жеребцов был по-царски награжден Василием Шуйским. Как следует из ввозной грамоты Марии Жеребцовой, от царя и великого князя всея Руси Василия Ивановича ее муж получил в поместье из дворцовых земель село Шуморово и сельцо (приселок) Поводнево с более чем 20 деревнями, починками, пустошами и селищами в Ярославском уезде. Однако воспользоваться свалившимся на него богатством и закончить дни живота своего на покое от ратных дел Жеребцову было не суждено.

В конце апреля 1610 года объединённый отряд пана Лисовского и казачьего атамана Андрея Просовецкого, оставшийся не разгромленным в тылу армии Скопина-Шуйского, решил прорваться из окружённого Суздаля на запад. Весной 1610 г. отряд полковника Лисовского и казачьего атамана А. Просовецкого совершил, как пишет И. Тюменцев, «глубокий рейд по тылам правительственной армии». «Лисовчики» (а основу полка Александра Лисовского составляли днепровские казаки и черкесы) захватили Суздаль, разорили Ростов Великий, попытались захватить Торопец. Жеребцов был срочно отправлен в хорошо знакомый ему Калязин монастырь с целью перехвата инициативы. Скорее всего, Жеребцов был отправлен туда для организации обороны остававшихся там запасов оружия и боеприпасов. Но, по-видимому, организовать оборону он попросту не успел. Последний свой подвиг воевода совершил уже после освобождения Москвы. 2 мая «лисовчики» внезапно появились под Калязином. Малочисленный гарнизон, несмотря на отчаянное сопротивление, был перебит, а преимущественно деревянный в то время монастырь – разграблен и сожжён. Серебряная рака с мощами преподобного Макария Калязинского (вклад в монастырь царя Бориса Годунова) была порублена на куски и увезена «воровскими» казаками, а мощи святого основателя обители были брошены на пепелище. Среди погибших защитников был благословлявший Скопина-Шуйского перед битвой на реке Жабне в августе 1609 года и игумен Левкий. «Новый летописец» так описывает эту драму: «Воевода ж у них бяше Давыд Жеребцов и бился с ними крепко, и Колязин монастырь взяша взятьем и многоцелебные мощи чюдотворца Макария Колязинсково из раки сребряные повергоша на землю и раку рассекоша. Воеводу ж Давыда Жеребцова, и игумена, и братью, и всех людей побиша, и всю казну монастырскую поимаша, и монастырь выжгоша».

Преподобный Макрий Калязинский пострадал при налете лисовчиков.

Источники не сохранили нам деталей последнего боя воеводы, но из приведенных свидетельств очевидцев известно, что его гарнизон отчаянно сопротивлялся, но силы оказались неравными. Настоятель Левкий, Давыд Жеребцов и все оставшиеся в живых монастырские защитники – воины и монахи, - были преданы мученической смерти. Даже мощи преподобного Макария Калязинского и те были вынуты из раки и разбросаны по монастырскому пепелищу, а серебряная рака – вклад Бориса Годунова – изрублена на куски и увезена в качестве трофея. Так закончил свои земные дни сражаясь за Калязин монастырь мангазейский воевода, ржевский дворянин Давыд Васильевич Жеребцов.

Незадолго до гибели за свои многочисленные ратные подвиги воевода Жеребцов был ещё при жизни награжден, что называется по-царски. Как видно из недавно опубликованной ввозной грамоты Марии, вдовы Давыда Жеребцова, полученной ею 7 (17) июня 1610 г., «она де, вдова Марья осталась з детми своими с четырмя дочерми з девками с Марьицею, да с Федоркою, да с Матренкою, да с Марфицею. А нашу ввозную грамоту на то поместье взяли у мужа ее литовские люди». Василий Шуйский подтвердил права вдовы на поместье. Как следует из ввозной грамоты его вдовы Марии Жеребцовой, от царя и великого князя всея Руси Василия Ивановича её муж получил в поместье из дворцовых земель село Шуморово и сельцо (приселок) Поводнёво с более чем 20 деревнями, починками, пустошами и селищами в Ярославском уезде. Так что именно в этом селе Шуморове остались мыкать свое горе бывшая жена полководца и четыре дочери - Марья, Федора, Марфа и Матрона. Ныне древнее село Шуморово – некогда столица выморочного Шуморовского княжества, основанного одним из героев Куликовской битвы, павшим смертью храбрых в 1380 году князем Иваном Михайловичем Мологским, – опустилось на дно Рыбинского водохранилища. После Волгостроевского затопления остался от него лишь островок посреди искусственного моря, облюбованный туристами да рыбаками. Никаких следов большого торгового села на этом клочке суши практически не осталось. За 75 лет полностью разрушилась оказавшаяся у самой кромки воды некогда величественная Вознесенская церковь. Рукотворные водохранилища символично соединили две соседние области – Тверскую и Ярославскую, где совершал свои подвиги и где нашел свой последний приют героический воевода Жеребцов. Его могила в Калязине, так же как и его имение в селе Шуморове, не уцелела, вместе с половиной этого города (как и Молога, соотносящаяся теперь с Русской Атлантидой) погрузилась на дно водохранилища – только не Рыбинского, а Угличского.

Шуморовский остров, бывший некогда центром владения вдовы Жеребцова в дальнейшем сменил нескольких хозяев - после её смерти, новым владельцем Шумарова сделался еще один активный участник преодоления Смуты, дворянин московский, князь Никита Данилович Козловский, женившийся на Марии Жеребцовой, а после его смерти в 1629 г. на эту вотчину претендовал муж их дочери Авдотьи смоленский сын боярский Иван Гаврилович Аксёнов.

Памятник Михаилу Скопину-Шуйскому в Калязине.

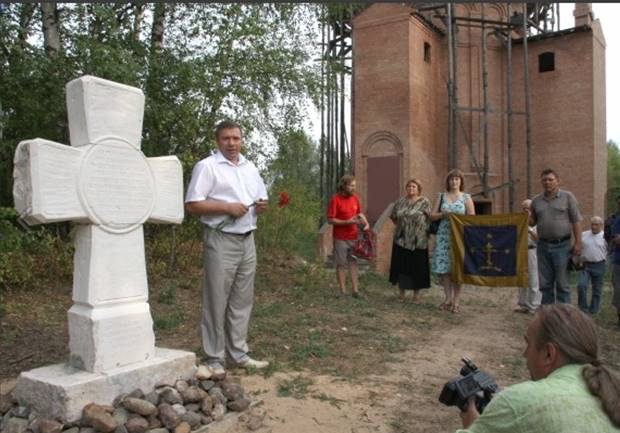

Память о Давыде Жеребцове вплоть до начала XX века чтилась в освобождённых им городах. Его имя было включено в синодики Костромского Богоявленского монастыря и Троицкого Макарьева монастыря. А в ХХ веке вплоть до недавнего времени ни в одном городе, за освобождение которого сражался этот воевода, не было посвящённых ему памятников и мемориальных знаков, до сих пор нет ни улиц, ни площадей, носящих его имя. Вот так потихоньку и уходит в небытиё память о доблестных военном и гражданском подвигах нашего земляка. Но хочется верить, что уроженец нашего города, участник сражений Смутного времени воевода Давыд Жеребцов не смотря ни на что, навсегда останется в нашей памяти. Воздавая память герою рано или поздно будут сооружены Поклонные Кресты или другие мемориальные знаки в честь воеводы Жеребцова на его малой родине во Ржеве, в Костроме и Туруханске. Начало этому уже положено.

Поклонный крест воеводе.

Ещё один крест установлен участниками экспедиции.

Литература:

1. Описание деятельности Давыда Жеребцова на сайте проекта «Под княжеским стягом».

2. Из славного рода Бяконтов. Статья историка Ярослава Леонтьева о Давыде Жеребцове в журнале «Частный корреспондент» в № от 22 января 2014 г.

3. Биография Давыда Жеребцова на сайте Хронос.

4. Статья о Давыде Жеребцове на сайте Герои земли Тверской.

5. Материалы, подготовленные научным руководителем Межрегиональной программы «Под княжеским стягом», доцентом МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором исторических наук, профессором Я.В. Леонтьевым.

6. Материал Владимира Богуславского из книги: «Славянская энциклопедия. ХХVII век». М., ОЛМА-ПРЕСС. 2004.

7. Белов М.И. Мангазея. Ленинград: Гидрометиоиздат, 1969 год.

|

|

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.