МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

Высшая школа физической культуры и спорта

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛУА ИГРОКОВ

Выпускная квалификационная работа

Направление 44.04.01. Педагогическое образование

Направленность программы магистратуры «Образование в сфере

физической культуры и спорта»

Форма обучения очная

|

Проверка на объем заимствований: ____________% авторского текста

Работа ____________к защите рекомендована/не рекомендована «___» ___________ 20 г. зав. кафедрой ТиМ ФКиС _______________ Жабаков В.Е.

|

Выполнила: Студентка группы ОФ-214/225-2-1 Каримов Денис

Научный руководитель: к.п.н., доцент Михайлова Татьяна Александровна

|

Челябинск

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛУА ИГРОКОВ

1.1 Возрастные особенности игроков на тренировочном этапе игры в волейбол

1.2 Характеристика амплуа в волейболе

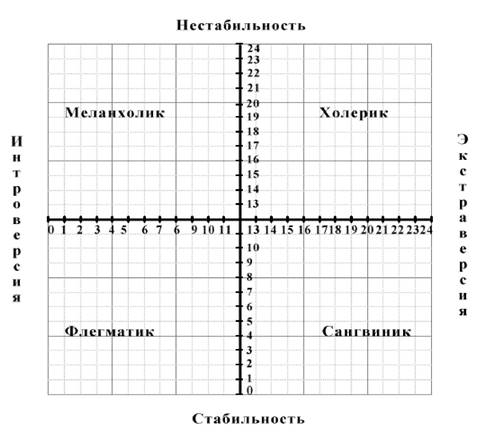

1.3 Определение амплуа на основе темперамента игрока

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

ГЛАВА 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛУА ИГРОКОВ

2.1 Цели, задачи, содержание опытно-экспериментальной работы

2.2 Проведение комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков

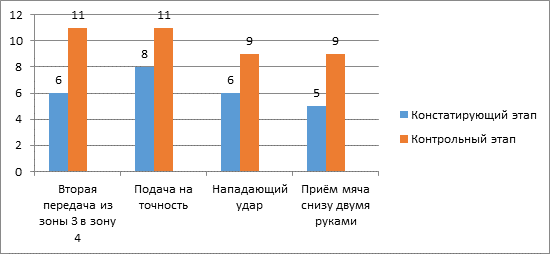

2.3 Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной работы

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью современного спорта является очень высокий уровень подготовленности команд и исключительная подготовленность спортсменов, как следствие этого, всё более возрастающая плотность спортивных результатов.

Современный волейбол предъявляет высокие требования к функциональному состоянию организма, к физическим, психическим качествам игроков.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст.6242; 2011, N 50, ст.7354; 2012, N 53 (ч. I), ст.7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3525; 2013, N 30, ст.4112), утверждён Федеральный стандарт подготовки по виду спорта волейбол.

Одним из важных этапов спортивной подготовки в волейболе является тренировочный этап, поскольку именно в этот период происходит обучение основным навыкам специальной подготовки спортсмена, раскрытие его возможностей, определение перспективы роста и определение амплуа игрока.

Согласно Приложению №1 к Федеральному стандарту подготовки по виду спорта волейбол от 15 июля 2015 года № 741, тренировочный этап длится до пяти лет, а в группу зачисляются спортсмены в возрасте не младше 12 лет, с уровнем подготовки на начальном этапе не менее одного года.

Уровень существующей методики практической подготовки волейболистов таков, что тренеры ДЮСШ больше надеются на удачный поиск юных талантов высокого роста, чем на собственно спортивную подготовку.

Сложившееся положение дел определяется рядом проблем процесса подготовки волейболистов. Важной проблемой является то, что планомерной работе над базовыми составляющими мастерства юных волейболистов тренеры предпочитают выигрыш детских соревнований, ориентируясь на формальный результат [1].

Подготовка игрока для взрослых команд мастеров не является заботой первостепенной важности детского тренера. Об успешности работы тренеров ДЮСШ судят по местам, занятым его командами и игроками, делегированными в состав сборных на детских соревнованиях различного уровня. В стремлении выиграть детские соревнования тренеры больше работают над игровыми компонентами мастерства, стараясь в полной мере реализовать наличный потенциал молодых игроков, а не над техникой или другими «базовыми» составляющими их подготовленности.

Однако и тренеры, делающие ставку на техническую подготовку как базу спортивного мастерства игроков, сталкиваются с большими трудностями.

С точки зрения методологии научные исследования проводятся в рамках феноменологического подхода. Исследователи заняты главным образом поиском статистических закономерностей и корреляционных связей измеряемых параметров, выбор которых определяется с большой долей субъективности и носит в конечном итоге произвольный характер. Между тем давно уже ощущается настоятельная потребность в качественном теоретическом подходе, в исследованиях сущностного характера, в выявлении естественных причин изучаемых феноменов.

Игровому компоненту спортивного мастерства юных игроков уделяется неоправданно много внимания и времени. От игроков добиваются способности уже в ДЮСШ эффективно использовать весь их небольшой запас технических и тактических приёмов ведения соревновательной борьбы в ущерб «базовой» технической подготовке. Это позволяет им выигрывать многие детские соревнования, прежде всего за счёт надёжности выполнения игровых приёмов, а точнее – за счёт меньшего количества ошибок в играх, но делает проблематичным дальнейший рост их спортивного мастерства в командах более высокого ранга [1, 3].

Набор новичков в условиях существующей практики проводится по ростовым и физическим данным. Отбор лучших игроков в каждую очередную команду осуществляется по эффективности их игры с учётом физических данных молодых волейболистов. Другая проблема – игнорирование в тренировочной работе особенностей психологической структуры личностей игроков и социально-психологических структур команды. Удовлетворительное решение этих проблем может в значительной мере увеличить эффективность учебно-тренировочного процесса, обеспечивать победы в играх с соперниками, равными по силам. Соперничество в современном спорте – это, в определяющей мере, соперничество характеров спортсменов, противоборство их личностей. Побеждают спортсмены, сильные духом, способные к волевым проявлениям в критических игровых ситуациях [2, 4].

Ввиду вышеизложенного одной из важных проблем можно считать то, что при наборе новичков и отборе игроков не учитываются психологические характеристики, как и при выборе амплуа для игроков [5].

Данная проблема подробно освещается в психолого-педагогических работах таких учёных деятелей, как М. Х. Бегметова, А. В. Деманов, Н. А. Ленская. Вопросами определения амплуа игроков в волейболе занимались Л. В. Булыкина, Г. Д. Горбунов, Ю. В. Митин, Е. В. Фомин.

Изучение трудов различных специалистов по данной проблеме показало, что в большей части источников она рассмотрена поверхностно и содержит лишь общие положения. При этом во всех источниках ранняя ориентация при определении игровой позиции считается положительной, ровно, как и индивидуальный подход к развитию физических способностей после определения амплуа. Но, к сожалению, конкретизированных программ и методов индивидуальной работы с ребенком, которые могли бы оказать существенное развитие его физической подготовки, нигде не указывается.

В результате было сформировано противоречие: необходимость в комплексном подходе определения амплуа игроков на тренировочном этапе и недостаточность отражения данной потребности в методиках и программах подготовки волейболистов.

На основании проблемы и противоречия мы сформулировали тему исследовательской работы: «Комплексное исследование подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков».

Цель исследования — разработать методику комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков.

Объект исследования – процесс спортивной подготовки волейболистов на тренировочном этапе.

Предмет исследования – методика комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков.

Гипотеза исследования: методика комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков будет эффективной при условии:

- учтены возрастные и индивидуальные особенности юных волейболистов;

- изучены психологические характеристики игроков.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить научно-методические источники по проблеме исследования.

2. Раскрыть основные понятия исследования.

3. Разработать методику комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков.

4. Провести апробацию новой методики в реальном учебно-тренировочном процессе подготовки волейболистов.

5. Сделать анализ и оценку опытно-экспериментальной работы.

Базой исследование является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры». В исследовании принимали участие занимающиеся тренировочного этапа второго года обучения Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 12 по волейболу» г. Челябинска.

Теоретико-методологической основой исследования явились:

− ведущие работы специалистов в области теории и методики физической культуры и спорта (Н.А. Бернштейн, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ю.Ф. Курамшин, А.М. Максименко, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов); − теория и методика спортивных игр (Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, М.А. Годик, В.В. Костюков, Ю.М. Макаров, В.П. Губа, Э.Л. Можаев);

− научные и практические аспекты тренировочной деятельности в спортивных играх (М.Я. Набатников, Ю.В. Верхошанский, Н.Г. Озолин, М.А. Годик, В.П. Губа, С.В. Малиновский, В.И. Баландин, С.М. Гордон);

− теоретико-методические основы подготовки квалифицированных спортсменов в волейболе (Ю.Д. Железняк, А.В. Ивойлов, О.П. Топышев, Ю.Н. 8 Клещев, Л.Р. Айрапетьянц, А.В. Беляев, М.В. Савин, А.В. Чачин, Г.Я. Шипулин, Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина, В.П. Губа, В.В. Рыцарев, А.В. Родин);

− научно-методические наработки по психологической подготовке в спортивных играх (П.К. Анохин, В.С. Мерлин, А.В. Родионов, Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, Н.А. Батурин, Г.Б. Горская, И.М. Тураевский, Н.В. Глазкова, А.А. Гераськин, Ю.И. Александрова).

Методы исследования:

- аналитические: анализ, обобщение, научно-методических источников, синтез, сравнение, методы математической статистики;

- эмпирические: педагогическое наблюдения, педагогический эксперимент, тестирование, опрос.

Научная значимость исследования:

- изучены психологические характеристики личности игроков;

- теоретически разработана и экспериментально обоснована структура и содержание методики комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков с учётом не только физических, ростовых и игровых качеств игроков, но и их психических характеристик личности.

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании методики комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков с учётом не только физических, ростовых и игровых качеств игроков, но и их психических характеристик и типов личности.

Практическая значимость исследования:

- разработана эффективная методика комплексного исследования подготовленности волейболистов на тренировочном этапе для определения амплуа игроков;

- результаты проведенного исследования могут быть использованы тренерами в организации тренировочного процесса ДЮСШ, СДЮСШОР, СШОР, профессиональных волейбольных клубов и студенческих команд. Результаты исследований могут быть полезны преподавателям кафедр теории и методики волейбола и спортивных игр университетов, академий и институтов физической культуры.

Исследование состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованных источников (70 наименований), приложений.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛУА ИГРОКОВ

1.1 Возрастные особенности игроков на тренировочном этапе игры в волейбол

В определённые возрастные периоды жизни человека имеются благоприятные возможности для развития и воспитания физических способностей. Эти периоды называются сенситивными или чувствительными к развитию подготовленности. В них наблюдаются возможности для преимущественного развития ряда физических способностей, которые в данный период менее консервативны и могут развиваться более интенсивно. В определённые периоды наблюдается и наибольший эффект для воспитания конкретных физических качеств. Интересен факт, что временные границы периодов для отдельных физических качеств различаются между собой [1].

Возраст игроков, переходящих на тренировочный этап в многолетней системе подготовки спортсменов в игре волейбол, начинается с 11-12 лет.

Чтобы методически верно строить занятия с детским контингентом педагогу-тренеру нужны знания анатомо-физиологических особенностей детского организма. При соблюдении этого условия занятия будут способствовать правильному физическому развитию и совершенствованию необходимых сторон подготовленности. Отметим, что в пубертатном периоде организм находится в состоянии формирования в единую систему.

Опорный и мышечный аппараты находятся в стадии естественного развития. Хрящевые диски тел позвонков еще не срослись. Окостенение запястных и пястных отделов рук и фаланг пальцев ног и рук в стадии завершения. Кости тазового пояса сформированы еще не полностью. Поэтому жесткие приземления после прыжков могут вести к травмам. Неравномерная нагрузка в этот период может привести к смещению костей таза и появлению плоскостопия [13]. В волейболе это проявляется, в том, что юные игроки, не имея достаточного опыта после каждого выпрыгивания на блок или при нападении, увлечённые решением тактической или двигательной задачи небрежно приземляются на площадку и это приводит к травмам, в той или иной степени. Поэтому мы вновь отметим, что в методику обучения необходимо включать формирование правильного, мягкого приземления после прыжковых действий, с что позволит исключить возникновение таких неприятностей.

В волейболе необходимы специфические проявления качества силы. Установлено, что мышечная сила зависит от поперечника и эластичности мышц, интенсивности биохимических процессов, происходящих в них, энергетического потенциала. Ведущую роль в проявлении мышечной силы играет центральная нервная система, способности к концентрации волевых усилий. Общая силовая подготовленность характеризуется разносторонним развитием мускулатуры, способностями к проявлению силы в различных режимах и движениях. Например, для выполнения быстрого перемещения игрока в защите к мячу большое значение имеет начало стартового ускорения, которое требует проявления взрывной силы. Подобные усилия характерны и при выпрыгивании волейболиста к мячу при нападающем ударе, при игре в защите и т.д., что требует использования в тренировочных условиях использования упражнений, учитывающих специфику движений в процессе осуществления игровых приёмов.

Установлено, что с возрастом увеличивается масса и объем сердца, происходит это неравномерно, в тесной связи с увеличением тотальных размеров тела. Объем сердца увеличивается за счет увеличения массы левого желудочка [11]. При значительных нагрузках у детей 10-12 лет повышается пульс, в большей степени, чем в более старшем возрасте. Это относится и к скорости восстановления пульса и кровяного давления. В связи с этим, необходимо достаточное время для восстановления. Высокий уровень обмена длительное время не удерживается. Это снижает возможности для проявления специальной выносливости. Дыхательная функция при физических нагрузках протекает не экономно. Увеличивается жизненная емкость легких, окончательно формируется тип дыхания: у мальчиков – брюшной, у девочек – грудной [8]. В связи с этими особенностями требуется индивидуальный подход к занимающимся, регуляция характера нагрузки, в соответствии с уровнем формирования дыхательных функций организма, регуляция времени участия в тренировочной или соревновательной обстановке на площадке, с использованием замен и взятия перерывов. Происходит также значительное увеличение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. Функциональные данные зависят не столько от паспортного, сколько от биологического возраста.

Опорно-двигательный аппарат, центральная нервная система, двигательный, вестибулярный анализаторы находятся в стадии окончательного формирования, однако по величине и структуре мышцы существенно отличаются от взрослых. С возрастом увеличивается масса и совершенствуется структура мышц. Отмечено, что с 10 до 12 лет увеличивается выносливость динамических и статических усилий, растёт мышечная работоспособность. Такие двигательные качества, как быстрота, ловкость, ориентировка, темп движений, прыгучесть, время двигательной реакции близки к показателям взрослых игроков. Происходит и функциональное развитие двигательного анализатора, оно достигает высокого уровня. Приобретается способность игрока к рациональному распределению нагрузки на разные группы мышц [3]. Растёт величина амплитуды движений, точность воспроизведения заданных усилий и движений. Это позволяет выдвигать требования к прочному освоению сложно-координационных умений к освоению, например, вариаций индивидуального нападения, разнообразных действий в нападении и начального освоения техники и тактики одиночного и группового блокирования.

Недостаточный уровень физической подготовленности и психомоторики еще не позволяет игрокам добиваться в равной степени параметров быстроты и точности движений. Наблюдаются затруднения в освоении техники движений и тактической целесообразности верхних и нижних передач мяча и игры в нападении. Это проявляется, например, в фактах раннего или запоздалого выхода к мячу в нападении, когда игрок вынужден либо терять темп разбега ввиду раннего выхода к сетке, или старается «догнать» мяч после скоростной передачи. В обоих случаях решение тактических задач затруднено, и старания нападающего направлены в большей степени на «спасение» мяча от потери его, нежели на осуществление какого-либо тактического действия. Поэтому, на наш взгляд, усилия педагогов должны быть направлены на выработку у спортсменов способностей к прогнозированию развития ситуаций, нахождению опорных сигналов, которые подтверждают такое развитие. Важно и формирование специальных умений выходить из трудных ситуаций в условиях сопротивления противника.

Развитие двигательного аппарата позволяет быстро осваивать новые несложные элементы техники, иногда без словесного сопровождения. Этот возраст считается специалистами благоприятным для обучения основам техники игры [7].

В этот период развития сила внутреннего торможения невелика. Внимание характеризуется неустойчивостью, разнонаправленностью, в самые неожиданные моменты тренировочного процесса или состязания. в таких случаях. Справедливо считается, что показ упражнений воспринимается легко и точно. В других случаях тренеру необходимо проявить терпение, вернуться к пройденному материалу и добиться правильного понимания и выполнения разучиваемого движения или элемента тактики. При этом, нецелесообразны длительные объяснения упражнений или анализа деятельности играющих, а от педагога требуется образцовая демонстрация разучиваемых элементов.

При рациональном построении тренировочного процесса, учета индивидуальных особенностей, юные волейболисты добиваются хороших результатов при достаточно высоких психических и физических нагрузках. Одновременно, как сказано выше происходит интенсивное развитие системы дыхания. Уменьшается его частота, увеличивается жизненная емкость легких и минутный объем дыхания [10].

В этот период происходит формирование личности детей. Это происходит на фоне эндокринной перестройки организма, начала полового созревания, интенсивной перестройкой всего организма. Усиленно растут одни органы и системы организма и происходит замедление процессов структурной дифференцировки. Наиболее отчетливо это выражено в период замедления и остановки роста. Гетерохронность формирования структур организма находится в тесной взаимосвязи с развитием функций органов. Периоды усиленного морфологического роста часто становятся периодами замедленного развития физических качеств. Интенсивность роста длины верхних конечностей у девочек и мальчиков подчинена закономерности, которая характерна для интенсивности прироста длины тела. Увеличение длины нижних конечностей приводит к общему увеличению длины тела, но снижение темпа прироста более равномерно, чем снижение роста длины тела и верхних конечностей. В связи с этим, для практики представляет интерес выявление взаимосвязи длины и массы тела юных спортсменов. Данные исследователей свидетельствуют, что между этими показателями существует прямая, но изменяющаяся с возрастом зависимость.

Имеются особенности в формировании скелета. Резкие толчки и приземления, резкая и неравномерная нагрузка на левую и правую ногу могут вызвать смещение костей таза и неправильное их срастание. Высокие нагрузки, падающие на нижние конечности, если окостенение еще не закончилось, могут привести к появлению плоскостопия. Окостенение скелета у детей происходит неравномерно к 9-11 годам, а заканчивается окостенением фаланг пальцев рук, несколько позднее, к 12-13 годам, – запястья и кистей. Замечено, что с 10 до 12 лет формирование костей у девочек и мальчиков происходит неравномерно [6].

К 11–12 годам развитие суставно-связочного аппарата, мышц и сухожилий и тканевая дифференцировка в скелетных мышцах достигают высокого уровня. Мышцы растут особенно интенсивно. С 12 лет отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышц. Изменение массы мышц, диаметр мышечных волокон, и вес мышц происходит за счет увеличения толщины мышечных волокон. Мышечная масса интенсивно развивается у девочек в 11-12 лет, а у мальчиков — в 13-14 лет. К 14-15 годам свойства мышц юных уже мало отличаются от взрослых людей. Между мальчиками и девочками заметные различия в показателях формирования качества силы. Поэтому упражнения, связанные с проявлением силы следует дозировать у девочек более строго [12, 13].

Относительно равномерно протекает совершенствование высшей нервной системы. Двигательные навыки закрепляются прочно. Совершенствование внутреннего торможения позволяет в возрасте 11-12 лет хорошо дифференцировать незначительные различия между раздражителями, например, развивать дифференцировку временных и пространственных характеристик движения. Важно, что в этот период имеются существенные предпосылки к обучению техническим приемам, связанным с развитием тонкой координации волейбольных движений и несложным тактическим действиям. Хорошо осваивается в этом возрасте применение обманных действий в нападении. Выполнение такого технического элемента индивидуально и зависит от физических качеств игрока, таких как высота прыжка и рост спортсмена, ловкость, развитые функции ведущей руки, длина конечностей, быстрота движений, и многое другое.

С началом процесса полового созревания бурно развивается и вторая сигнальная система, что приобретает значение при образовании двигательных умений. Усиливается концентрация процессов возбуждения и торможения. Несколько усиливается способность закрепления запаздывающего торможения. Подростки менее восприимчивы к воздействиям сбивающих факторов. В то же время, повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, неадекватные ответные реакции говорят о недостаточной силе тормозного процесса.

В юношеском возрасте завершается развитие центральной нервной системы. Проявляется большая подвижность нервных процессов. Возбуждение начинает преобладать над торможением. Развивается вторая сигнальная система. Наблюдается тяга к творчеству, к соревновательной деятельности. В своё время П.Ф. Лесгафтом подмечено было развитие в этот период отвлечённого мышления, появления умственных образов, развитие способности воспринимать и представлять себе, что на юного человека действует извне и что вокруг него происходит. Мы можем понимать это как развитие способностей к абстрагированию, развитие фантазии, важной части любого творчества, в том числе и в спортивной сфере. В этот период складываются основные черты личности, формируется характер, растёт самооценка, изменяются характер и глубина мотивов поступков.

1.2 Характеристика амплуа в волейболе

Подготовка спортивных резервов, с одной стороны, полностью ориентирована на спорт высших достижений, так как призвана готовить юных спортсменов по основным показателям, отвечающим модельным характеристикам волейболистов команд высших разрядов. Это главный критерий эффективности системы подготовки спортивных резервов, ориентируясь на него, устанавливают требования, которым должны отвечать юные волейболисты на всех этапах многолетней подготовки. С другой стороны, процесс подготовки спортивных резервов происходит в тесной связи с общеобразовательными школами, средними специальными учебными заведениями и другими организациями, осуществляющими занятия в массовых формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы [7].

В современном волейболе существуют следующие амплуа:

1) связующий;

2) нападающий первого темпа (центральный блокирующий);

3) либеро;

4) нападающий второго темпа (доигровщик);

5) диагональный.

С. К. Шляпников и А. А. Кривошеин рассказывают, что «… на сегодняшний день для игр сильнейших команд характерен рост темпа проведения атак. Команды почти перестали применять высокие передачи для нападающих ударов (при качественном приёме мяча), но значительно увеличилось количество атак, проводимых с низких и быстрых передач. Желание увести нападающих игроков от блока связано с тем, что в каждой команде имеется много высокорослых волейболистов, способных выстроить мощную броню над сеткой. Вот эту-то задачу и решают связующие игроки за счёт нестандартных и разумных технико-тактических действий. По мнению абсолютного большинства специалистов волейбола, боеспособность команды в значительной мере зависит от мастерства связующих игроков. Если кто-то из нападающих игроков по различным причинам не играет в полную силу, то это положение можно исправить путем его замены, временно «выключить» его из атак и т.д. Но, если срывается диспетчер команды, то потенциал коллектива заметно снижается, что приводит к поражению в игре» [8].

Передача мяча двумя руками сверху является основной при организации нападающих действий. На протяжении всего периода обучения этот приём находится в центре внимания [9].

У связующего игрока три основные задачи:

1) техническая – переводить принятый защитой мяч удобным пасом под нападающий удар во время розыгрыша конкретной комбинации или доигровки;

2) тактическая – проводить тактические задачи команды «в жизнь», менять тактику команды в зависимости от противодействия соперника;

3) психологическая – поддерживать благоприятную обстановку в команде, предупреждать и ликвидировать критические моменты в процессе игры.

Игровое лицо команды во многом определяется манерой игры связки. Манера же игры связки – это, как правило, неповторимое сочетание индивидуальных свойств игровой и человеческой личности связующего. И чем более оригинально это сочетание, тем более непохожей на другие может сложиться, в конечном итоге, команда [10].

Центральный – игрок, который расположен в центре сетки в зоне три. Он имеет два точных задания: атака первым темпом и блок. Кроме атаки, ему отводится основная роль на блоке. Именно этот игрок должен всегда пытаться закрыть каждую атакующую попытку противника, и именно он организует и решает, что нужно сделать на блоке [11].

С. А. Бузинов пишет «блокирование – технический прием защиты, с помощью которого преграждают путь мячу, летящему после нападающего удара или подачи противника. Выполняют его в подавляющем большинстве случаев после перемещения» [12].

При атаке соперника из второй или четвертой зоны нападающий первого темпа должен пристроиться к игроку своей команды, который ставит блок сопернику.

Нападение длинных, высоких передач даёт блокирующим и защитникам соперника время для подготовки к удару [13].

Е. В. Фомина и Л. В. Булыкина отмечают, что «при блокировании общей тактической задачей является заблокировать или смягчить нападающий удар соперника.

Частными тактическими задачами являются:

1) защита определенной (заранее оговоренной) зоны своей площадки – «зонное» блокирование, выполняемое неподвижном блоком;

2) активное противодействие атаке соперника – выполняется подвижным блоком (подвижный блок – после выноса рук над сеткой, их можно перемещать вправо, влево, в зависимости от направления полета мяча)» [14].

Для центрального блокирующего важны быстрота перемещения и концентрация внимания.

Направленность и сосредоточенность психической деятельности на чём- либо называется вниманием [15].

Е. Н. Захаров, А. В. Карасев и А. А. Сафонов пишут, что «скоростные характеристики движений и действий объединены под общим названием – быстрота. В самых общих чертах она характеризует способность человека совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени. В соответствии с современными представлениями, под быстротой понимается специфическая двигательная способность человека к экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений, выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной координации работы мышц, и не требующих больших энергозатрат» [16].

В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова и В. Е. Степанов говорят, что «... внимание следует рассматривать как психофизиологический процесс, состояние, характеризующее динамические особенности познавательных процессов. Внимание и обусловливает избирательность, сознательный или полусознательный отбор информации, поступающей через органы чувств» [17].

Центральный блокирующий находится, когда мяч в игре, в третьей зоне. После того, как игрок уходит на подачу, и соперники снимаются с неё, тогда его заменяет либеро.

Е. В. Фомин и А. И. Вербов пишут, что «… В 1998 году Международная Федерация Волейбола предложила ввести новое амплуа в командах – «либеро», специализированный защитник. В связи с этим были внесены дополнения в правила соревнований относящиеся к экипировке и игре либеро. Из правил соревнований:

1) либеро должны иметь форму, футболка и шорты которой, по меньшей мере, должны контрастировать с цветом формы других членов команды. Форма либеро может быть другой модели, но она должна быть пронумерована как у других игроков;

2) либеро разрешается замещать любого игрока на задней линии;

3) либеро ограничен в своих игровых действиях как игрок задней линии и ему не разрешено выполнять нападающий удар из любого места (включая игровую площадку и свободную зону);

4) либеро не может подавать, блокировать или пытаться блокировать;

5) игрок не может выполнять нападающий удар, если мяч направлен передачей сверху либеро, который находился в момент передачи мяча в зоне нападения (передней зоне). Игрок может произвести нападающий удар, если либеро выполняет передачу сверху за пределами своей передней зоны или передача выполнена в прыжке, отталкиваясь при этом за пределами линии нападения, а приземлиться может в зоне нападения» [18].

А. А. Кривошеин считает, что «можно отнести к функциям «либеро» активное «дирижирование» игрой и «цементирование» ее в защите и на приеме подач всей команды в целом. Но нельзя забывать о том, что понимание игры в защите складывается у игрока только в том случае, если он четко представляет сущность игровых действий как подающего игрока, так и нападающего, блокирующего, пасующего. Поэтому «либеро» при, казалось бы очень ограниченных игровых функциях, обязан пройти всю школу фундаментальной подготовки волейболиста: и нападающего, и блокирующего, пасующего – освоить весь тактико-технический арсенал современного волейбола. Только тогда «либеро» сможет не только действовать вдогонку за действием нападающего противника, а и предугадывать его замысел и интеллектуально переигрывать соперника. А уже на уровне совершенствования навыка можно сосредоточиться на оттачивании действий, присущих исключительно «либеро»» [19].

Основная задача этого игрока – это приём мяча. Одним из элементов является приём мяча снизу.

Н. А. Марянинов считает, что «в современном волейболе существует три варианта выполнения этого технического приема:

1) в падении назад с перекатом на спину;

2) в падении на бедро – бок;

3) в падении вперед на руки с последующим скольжением на груди – животе.

Первые два варианта используют в основном в женском волейболе. Они наиболее просты в исполнении. Последующий вариант приема мяча применяется преимущественно в мужском волейболе, очень сложен в исполнении и требует специальной физической подготовки» [20].

Либеро заменяет игрока первого темпа на задней линии площадки (1,6,5 зоны). При атаке соперника либеро защищается в пятой зоне. Если в игре первое касание делает связующий игрок, то отдать вторую передачу тренеры предлагают либеро. В основном, чтобы сделать качественную передачу, либеро делает ее нападающему второго темпа либо диагональному.

Ю. Д. Железняк в своей литературе пишет, что «когда игроки принимают мяч от противника, говорят о технике приема мяча. Когда игроки направляют мяч своему партнеру для нападающего удара, говорят о технике передачи мяча. Однако надо иметь в виду, что прием и передача не есть два технических приема игры, принципиально отличающихся друг от друга, как, например, нападающий удар и блокирование. В основе своей это – единое действие игрока, суть которого – при помощи рук изменить первоначальное направление полета мяча на такое, какого требует игровая обстановка для достижения желаемого результата (выигрыша мяча)» [21].

Если после первого приёма мяч доводится на переднюю линию и либеро делает вторую передачу, то ее можно делать только передачей мяча снизу.

Когда либеро делает передачу из зон задней линии, то он может использовать передачу мяча снизу и сверху.

А. В. Беляев и М. В. Савин в своей литературе пишут «передача (при тактической реализации как вторая передача) – технический прием, с помощью которого мяч направляют выше верхнего края сетки для выполнения нападающего удара» [22].

С.А. Бузинов пишет, что «4-ая зона – зона «доигровщика» – самая «рабочая» в смысле нападения, зона на площадке. Зачастую «доигровщикам» приходится атаковать с высоких и сложных передач против организованного блока соперника. Именно поэтому для команды важно, чтобы «доигровщик» был мастером высокого класса, который в сложных ситуациях проводит нападение с высоким процентом результативности» [23].

А. В. Шамашов считает, что «если рассматривать процентное соотношение между количеством передач, отдаваемых в 3 и в 4 зону, то соотношение будет приблизительно 30% и 70%, что говорит о том, что гораздо больше передач отдается для атаки вторым темпом. Это закономерность становится очевидной, если понять, какие по разновидности передачи отдаются в 3 и 4. В 3 основной комбинацией является «взлёт», который можно сыграть только при хорошей доводки мяча. (здесь не учитываются передачи на вторую линию и комбинации разыгранные командой). Соответственно, к игроку 4-ой зоны предъявляют достаточно жесткие требования, так как от его игры зависит львиная доля очков набираемых командой» [24].

Помимо атаки доигровщик принимает активное действие в приеме подачи. Два доигровщика и либеро стоят на приёме, площадка делится примерно на равные части для каждого.

Если траектория полета мяча при подаче находится между принимающими игроками, то здесь могут действовать следующие правила:

- принимает мяч тот игрок, к которому ближе расположена тракетория полета мяча;

- принимает мяч игрок по правилу «правой руки», т.е. игрок, расположенный справа;

- принимает мяч игрок, которому в подобном случае при взаимной договорённости отведена эта роль [25].

На передней линии доигровщик атакует из 4 зоны, а на задней он находится в 6 зоне и играет в защите, так же подключается на атаку с задней линии, такая комбинация называется «пайп».

Единственный нападающий, который не принимает участие в приеме подачи является диагональный.

Диагональный нападающий атакует с высоких передач и часто – в критических ситуациях. Он должен быть мощным и очень «надежным» игроком. Хорошие физические данные позволяют диагональным игрокам быть отличными подающими, что подтверждается статистикой. Роль «диагональщиков» выглядит несколько ограниченной (как правило, он не участвует в приеме подач), но эти игроки совершенно необходимы для сохранения атакующего потенциала команды [26].

Самое главное в диагональном – это атака. Так как игрок не принимает подачу, то самое важное для него это максимальная польза в наборе очков.

Диагональный должен хорошо владеть как атакующим ударом, так и подачей.

В современном волейболе подача мяча является не только средством введения мяча в игру, но и мощным технико-тактическим действием [27].

Ю. Д. Железняк и Л. Н. Слупский говорят, что «атакующий удар – наиболее эффективный способ завершающих действий команды. Он осуществляется выше верхнего края сетки. Удары через сетку, выполняемые ниже ее верхнего края, называются нападающими (маловероятная возможность выигрыша) или отбиванием (вынужденные действия, исключающие, как правило, возможность выигрыша)» [28].

Можно смело сказать, что амплуа в волейболе существуют для эффективности игры, так как каждый игрок старается преимущественно развить те навыки, которые буду полезны на его позиции.

На каждом тренировочном занятии каждому игроку амплуа должно уделяться внимание.

1.3 Определение амплуа на основе темперамента игрока

При выборе игрового амплуа чрезвычайно важно учитывать психические особенности личности игроков, однако ими в практике волейбола часто пренебрегают. Многие проблемы возникают, когда при отборе на ту или иную роль в качестве главных критериев используются не свойства личности игроков, а их умение выполнять технико-тактические действия, высота роста, наличие сильнейшей левой руки и прочее. Здесь надо учитывать не только то, что умеет делать игрок, а, в первую очередь, кто он как личность, поскольку именно личностные характеристики во многом определяют успешность тренировочной и игровой деятельности.

Отбор лучших игроков в каждую очередную команду осуществляется по эффективности их игры с учетом физических данных молодых волейболистов, поэтому при отборе важно объективно подойти к оценке телосложения и возможных перспектив его изменения у ребенка. При этом следует иметь в виду, что все люди по характеру своего телосложения относятся к определенному конституциональному типу. Для практического пользования может быть рекомендована классификация В. Г. Штефко. Согласно этой классификации, выделяют четыре возможных типа строения тела: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный.

На практике при спортивном отборе чаще всего пользуются конкретными показателями размеров тела:

- длина тела;

- вес;

- жизненная емкость легких;

- длина руки, процент от длины тела;

- длина стопы, процент от длины тела.

На основании этих показателей для оценки спортивной пригодности целесообразно определение пропорций тела, в первую очередь соотношения длины тела с длиной конечностей, веса с ростом и др. [2, 7, 8].

По данным психологов, успех работы тренера на 80 % зависит от того, насколько успешно он умеет решать возникающие психологические проблемы. Огромное значение приобретает способность спортсмена проявить на высоком уровне силу воли в ответственные и решающие моменты игры. Недаром многие тренеры считают, что главное в игроке – это характер.

Основным свойством нервной системы считают темперамент [10].

Различают 4 типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик.

Психологи выделяют следующие свойства темперамента:

− сензитивность – повышенная чувствительность;

− реактивность – сила эмоциональной реакции на раздражители;

− резистентность – сопротивление стрессу, помехоустойчивость;

− ригидность – пластичность: негибкость – гибкость приспособления к меняющимся условиям;

− экстра- и интровертированность: открытость или закрытость реакций, определяемых обращенностью человека на мир вне себя (экстраверт) или вовнутрь себя (интроверт);

− возбудимость внимания – интенсивность внимания на новизну.

Эти свойства по-разному представлены в четырех классических типах темперамента. Охарактеризуем встречающиеся в спорте типы темперамента – флегматика, сангвиника и холерика (меланхолики в спорте не встречаются):

− флегматик – тип сильный, инертный;

− холерик – сильный, неуравновешенный, безудержный тип;

− сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип.

Кроме этого, различные виды спорта предъявляют специфические требования к волевым качествам игроков (таблица 1).

Таблица 1 — Классификация волевых качеств спортсменов (Ф. Генов)

|

Вид спорта |

Волевые качества |

||

|

Ведущие |

Близкие к ведущим |

Следующие за ними |

|

|

Легкоатлетический бег, бег на лыжах, плавание, велосипедный спорт, конькобежный спорт, гребной и парусный спорт |

Настойчивость |

Самообладание Стойкость |

Инициативность Самостоятельность Решительность Смелость |

|

Спортивная и художественная гимнастика, акробатика, тяжелая атлетика, метания и прыжки в легкой атлетике, фигурное катание на коньках |

Настойчивость Самообладание |

Смелость |

Инициативность Самостоятельность Решительность |

|

Прыжки на лыжах, слалом, прыжки в воду, конный спорт, альпинизм |

Смелость Решительность |

Настойчивость Самообладание |

Инициативность Самостоятельность |

|

Спортивные игры |

Инициативность Самостоятельность |

Настойчивость Решительность Смелость |

Самообладание Стойкость |

|

Бокс, борьба, фехтование |

Инициативность Самостоятельность |

Решительность Смелость |

Самообладание Настойчивость Стойкость |

При выборе игрового амплуа чрезвычайно важно учитывать психофизиологические особенности игроков, однако часто этим обстоятельством в практике волейбола пренебрегают [6].

Многие проблемы возникают, когда при отборе на ту или иную роль в качестве главных критериев используют не свойства личности игроков, а их умение выполнить технико-тактические действия, рост, наличие сильнейшей левой руки и пр. Здесь надо учитывать не только то, что умеет делать игрок, но и то, кто он как личность – ведь многие личностные характеристики предопределены генотипом, который перестроить невозможно [5, 6].

Именно свойства нервной системы, темперамента и характера более всего определяют успешность игровой деятельности волейболистов. Психологические характеристики детей определяются по следующей психограмме игрока [2, 4]:

1) свойства нервной системы;

2) особенности темперамента;

3) особенности характера;

4) особенности восприятия, памяти, внимания;

5) особенности процессов интеллектуальной сферы (мышление, прогнозирование ситуации);

6) особенности направленности личности (мотивы, ценности);

7) интегративный игровой показатель («игровой» или нет).

Немаловажное значение имеет определение спортивной пригодности уже в процессе занятий спортом, при вторичном отборе. Здесь оценка также носит комплексный характер. При этом используются три основных критерия:

1) уровень достижений;

2) темп повышения результатов;

3) стабильность достижений.

Предполагается, что юный спортсмен, будучи отобран, отвечает требованиям выбранного вида спорта. Кратко охарактеризуем каждый из трех критериев.

Под критерием уровня достижений предполагается:

1) достаточно высокий уровень развития физических качеств, необходимых для данного вида спорта;

2) владение высокой спортивной техникой, приобретенной уже в процессе тренировки;

3) высокая физическая и психическая работоспособность (способность к быстрому восстановлению);

4) владение тактическими умениями и навыками;

5) проявление требуемых черт характера (настойчивость, смелость, самообладание, дисциплинированность и др.);

6) достаточно высокий результат в избранном виде спорта (как интегральный показатель).

С помощью критерия темпа повышения результатов определяют, насколько эффективно юный спортсмен может справляться с предлагаемой тренировочной нагрузкой и насколько быстро он развивается, особенно в отношении факторов, определяющих достижения в избранном виде спорта. С помощью данного критерия было определено, что большей спортивной пригодностью обладают юные спортсмены, которые:

− быстрее других повышают свои соревновательные результаты, поэтому быстрее достигают высокого спортивного класса и, следовательно, быстрее проходят фазу базовой подготовки; это является следствием того, что они раньше других осваивают наиболее эффективную спортивную технику и адаптируются к повышенным нагрузкам;

− в условиях базовой подготовки быстрее прогрессируют в отношении необходимых для данного вида спорта психических предпосылок и установок на достижения; это в особой мере относится к темпам развития волевых качеств.

Для надежного прогноза потенциальных возможностей ребенка, уже некоторое время занимающегося спортом, важно учитывать соотношение между исходным уровнем показателей по выделенным факторам и результатами, показываемыми в избранном виде спорта, и темпами их прироста, что и отражено в таблице 2.

Таблица 2 – Зависимость потенциальных возможностей (способностей) юного спортсмена от исходного уровня и темпов прироста

|

Соотношение исследуемых показателей |

Характеристика возможностей |

|

Высокий исходный уровень + высокие темпы прироста |

Очень большие способности |

|

Высокий уровень + средние темпы прироста |

Большие способности |

|

Средний исходный уровень + высокие темпы прироста |

Большие способности |

|

Высокий исходный уровень + низкие темпы прироста |

Средние способности |

|

Средний исходный уровень + средние темпы прироста |

Средние способности |

|

Низкий исходный уровень + высокие темпы прироста |

Средние способности |

|

Средний исходный уровень + низкие темпы прироста |

Малые способности |

|

Низкий исходный уровень + средние темпы прироста |

Малые способности |

|

Низкий исходный уровень + низкие темпы прироста |

Очень малые способности |

Под критерием стабильности достижений понимается стабильность повышения результатов и демонстрирование высших достижений на наиболее ответственных соревнованиях.

Здесь следует учитывать то, что преимущества при отборе имеют те юные спортсмены, которые:

− обладают более стабильным совершенствованием техники и тактики, устойчиво выраженными физическими качествами, благодаря чему возможен постоянный рост результатов;

− обладают стабильной повышенной готовностью в психологическом отношении, что проявляется главным образом в более устойчивом поведении перед соревнованиями и во время соревнований, в повышенной устойчивости к психической нагрузке;

− показывают при медико-функциональных обследованиях постоянно положительные оценки в состоянии здоровья.

Таким образом, каждый из выделенных факторов, определяющих спортивную пригодность и отбор, оценивается с помощью трех названных критериев. Предпочтение отдается тем юным спортсменам, которые показали более высокие результаты в избранном виде спорта и обладают ведущими для данного вида спорта факторами. Учитываются также показатели и степень компенсируемости остальных факторов. Ввиду особой важности вопроса остановимся на проблеме выбора амплуа для игроков.

Амплуа нападающего второго темпа

Логика игры предъявляет к нападающим второго темпа следующие основные требования.

– Эффективное нападение вторым темпом с краев сетки в соперничестве с групповым блоком.

– Надежный стабильный прием подачи.

– Хороший блок во всех зонах передней линии.

– Надежная и агрессивная подача.

– Умение атаковать со второй линии.

– Надежные действия (отсутствие ошибок) в критических ситуациях игры, особенно в нападении и в приеме подач.

– Уверенная игра в защите.

Лучшие нападающие второго темпа, способные удовлетворять сформулированным выше требованиям, имеют следующие обобщенные (в том числе игровые) характеристики:

– Главные козыри: устойчивость в стрессовых ситуациях, агрессивное и эффективное нападение с передач второго темпа, стабильный прием подач и сложная силовая подача.

– Игроки этого амплуа отличаются повышенной агрессивностью, бойцовскими качествами, уважают силу и умеют ею пользоваться.

– Обладают хорошей общей игрой в академических ситуациях за счет малого количества ошибок, однако зачастую имеют трудности в переключении внимания и в сумбуре нестандартных ситуаций действуют хуже.

– Ответственные игры проводят, как правило, с большой самоотдачей, старанием и самоотверженностью.

– Отличаются хорошими физическими данными: ростом, силой, прыгучестью, прыжковой выносливостью, силой удара.

– Лучше других нападающих (кроме диагонального) умеют бороться с хорошо организованным групповым блоком.

– В защите хорошо играть могут в основном за счет игровой дисциплины, выбора места и предугадывания.

– Умеют хорошо блокировать, пользуясь прыжком и ростом.

– Хорошо атакуют со второй линии.

– Обычно нападающие второго темпа являются хорошими исполнителями и могут быть инструментальными лидерами звена, или команды.

– Их не меняют в процессе игры на игрока в роли либеро, поскольку команде необходимы стабильный прием подач соперника и атаки со второй линии.

Нападающий второго темпа – флегматик. Флегматики хорошо подходят для этого амплуа. Особенности их нервной системы и темперамента позволяют успешно решать игровые задачи нападающего второго темпа. Флегматики лучше других действуют в концовках партий и игр, особенно ответственных. Но для них игровая ситуация должна быть понятной, ожидаемой, знакомой, в которой не требуется быстроты принятия решений, как бывает в неожиданно меняющихся условиях игры.

Другой важный момент, повышающий эффективность игры, заключается в переносе периода врабатывания, обычно длинного у флегматиков, на пред игровую установку и разминку. Флегматики в силу своей инертности часто нуждаются в дополнительной мотивации, что необходимо реализовать до или во время игры.

В разминочную пару к флегматику полезно поставить высоко-тревожного, мобильного, «заводного» игрока, быть может, даже запасного состава, который заранее сможет «расшевелить», «завести» спокойного и инертного нападающего. Это позволит флегматику сразу, без «раскачки» включиться в игру, принимать адекватные решения, что бывает важным для хорошего начала матча, что часто определяет общий настрой всей команды на игру.

Обычно флегматики эффективны в нападении с передач второго темпа, даже против группового организованного блока и хорошо принимают подачи. Они действуют эффективно в условиях высокой ответственности и достаточного количества времени для подготовки игрового действия. Этим флегматики выгодно отличаются от игроков с другими типами темперамента.

Чаще флегматики предпочитают простую игру и привычные схемы взаимодействия, силовое противоборство. У них обыкновенно хорошая общая игра при академичной игре команды и соперника. Хуже действуют в нестандартных ситуациях. С опытом привыкает и к нестандартным условиям игры, если они становятся в результате тренировки привычными. Флегматики за счет устойчивого внимания и спокойствия приобретают способность по незначительным признакам угадывать что сейчас произойдет, предвидеть ситуация и заранее подготовиться к противодействиям, проявляя своего рода компенсаторный механизм преодоления их природной инертности и запоздалой реакции.

Команды, имеющие в своем составе нападающих второго темпа – флегматиков обычно показывают стабильную игру, тем лучшую, чем выше ответственность матчей.

Нападающий второго темпа – сангвиник. В общем, неплохой случай, если нападающий велик ростом и обладает сильным ударом. Нападающие – сангвиники более разнообразны в атаке, тяготеют к быстрой игре в атаке – могут нападать с заниженных передач. Они хорошо переключаются за счет подвижности нервной системы, поэтому имеют хорошую общую игру и успешно действуют в нестандартных ситуациях. Сангвиники хорошо предугадывают развитие игровой ситуации при игре в защите и на блоке. Они эффективнее атакуют вторым темпом с заниженных передач; при этом блок бывает часто неорганизованным, что успешно используют сангвиники за счет сообразительности и быстроты мышления. Умеют эффективно использовать разнообразные подачи.

Сангвиники легко научаются новому и, как правило, любят учиться – в этом залог их разнообразного арсенала технических и тактических действий. Но при этом важна регулярность в совершенствовании всего набора приемов игры – сангвиники обычно быстро «хватают на лету» все новое, но и быстро забывают.

«Коньком» нападающих-сангвиников может стать целесообразное применение разнообразного технического арсенала при хорошей стабильности.

Команды с нападающими второго темпа – сангвиниками обычно имеют стабильную игру, используют разнообразную и сложную комбинационную тактику ведения борьбы.

Нападающий второго темпа – холерик. Холерик в роли нападающего второго темпа – самый нежелательный вариант, хотя и возможный. Играют такие нападающие неровно, «взлеты» чередуются со спадами; наблюдается и цикличность от игры к игре – это обусловлено особенностями их нервной системы.

Холерики часто неэффективно действуют в концовках, особенно когда в игре есть паузы, однако вполне способны собраться, повести команду за собой, стать ситуативными лидерами – безудержность их темперамента здесь сказывается в полной мере. После таких «всплесков» эффективной активности холерикам требуется определенное время для восстановления сил. Можно даже разрешить им пропустить иную тренировку по собственной инициативе, чем заставлять «таскать камни» в упражнениях.

Холерики, как никто другой, тратят на игру много эмоций, для восполнения которых требуется некоторое время. Часто команда, обыгравшая самого сильного соперника, назавтра проигрывает явному аутсайдеру – здесь все дело в недовосстановлении эмоциональных сил. В этих ситуациях особенно уязвимы игроки холерического темперамента.

Командам, использующим в роли нападающих второго темпа игроков холерического темперамента, лучше применять комбинационную игру, меньше использовать удары с высоких и далеких от сетки передач. Обычно в сложных игровых условиях, требующих «моторных» действий игроков, холерики ошибаются реже, чем в размеренных ситуациях, в которых «все ясно», но психологически сложно. Трудны для холериков и ситуации, когда в игре получаются психологически напряженные паузы.

Действовать стабильно и более-менее эффективно в течение всей игры или соревнования холерикам может помочь огромная сила воли, воспитанию которой надо уделить много внимания в процессе подготовки с самого начала занятий волейболом.

У холериков часто бывает нестабильный прием подачи и сама подача. В защите отличные и результативные броски чередуются с досадными ошибками из-за несобранности. Однако, в целом, защитные действия являются сильной стороной холериков.

Холерики легко воодушевляются при успешных действиях, не только своих, но и команды; «поймавших кураж» холериков вообще почти невозможно победить. Но они и быстро «сникают» при неудачах.

Чтобы избежать многих стрессовых ситуаций, надо сделать так, чтобы соревнование для игроков холерического темперамента стало привычным на данном уровне, что достигается большим количеством игр, «обыгрыванием» холериков в боевых условиях. Настраивая на матч игроков холерического склада, тренеру лучше занизить перед ними значимость результата: надо помочь им преодолеть боязнь ошибки.

О командах, имеющих в своем составе нападающих второго темпа холерического темперамента, обычно говорят: «Они могут обыграть кого угодно и проиграть кому попало».

Амплуа нападающего первого темпа

Игра ставит перед нападающими первого темпа следующие основные задачи и требования.

– Эффективное разнообразное нападение с передач первого темпа и «завязывание» игровых комбинаций в атаке.

– Хороший блок одиночный и групповой, в том числе после перемещений.

– Универсальность, хорошая общая игра, особенно в условиях быстро меняющихся игровых ситуаций.

– Хорошая игра в защите, разнообразная эффективная подача.

Лучшие игроки этого амплуа характеризуются следующими особенностями.

– Физически одаренные игроки: высокорослые, прыгучие, ловкие, быстрые, обладают хорошей прыжковой выносливостью.

– Игроки решительные, предприимчивые, быстро мыслящие, сообразительные, с развитой интуицией, открытые в общении, играющие с энтузиазмом и самоотдачей.

– Умеют эффективно и разнообразно атаковать из различных положений с прострельных и коротких передач, составляющих часть игровой комбинации в нападении, хорошо блокируют.

– Игроки с хорошей общей игрой в поле и у сетки. Расчетливо и эффективно действуют в хаосе, в условиях быстрой смены игровых ситуаций.

– Легче с основными задачами этого амплуа справляются игроки с выраженной коллективной направленностью, склонностью к кооперированию, к сотрудничеству, «заводилы».

– Нападающие первого темпа обычно более эмоциональны и часто бывают «душой компании» в быту. Они во многом обеспечивают эмоциональные и игровые связи команды, сами играют обычно эмоционально, со страстью, стараясь «зажечь» команду, вдохновить партнеров на самоотверженную игру. «На эмоциях» они нередко предпринимают рискованные, непродуманные действия, которые, впрочем, часто приносят успех.

– В стрессовых ситуациях игроки этого амплуа действуют не так эффективно, как нападающие второго темпа (потому их и меняет на задней линии либеро), однако за счет быстроты и неожиданности предпринимаемых действий у сетки они бывают продуктивными.

Нападающий первого темпа – флегматик. Видимо, самый худший вариант. Флегматику в силу особенностей нервной системы и темперамента трудно справиться с игровыми требованиями к нападающему этого амплуа. В заблуждение тренеров часто вводит довольно быстрый разбег и хлесткий удар игрока. Но присмотритесь, как долго он собирается начать разбег, как часто не попадает в темп передачи в нестандартных условиях!

Для того чтобы решить, когда надо начать разбег и надо ли начинать его в складывающейся ситуации, необходимо иметь быструю реакцию выбора решений – у флегматика на это уходит непростительно много времени, и при его дефиците возможны неверные, неадекватные решения. Он часто опаздывает на блок, а потом не успевает начать вовремя атакующую комбинацию.

Флегматик, обладающий, как правило, хорошим приемом и выраженными бойцовскими качествами, попадая на роль нападающего первого темпа, обнаруживает тяготение к атакам вторым темпом. Так, он часто эффективнее атакует в комбинациях, когда ему достаются передачи второго темпа, или, когда при срыве атаки первым темпом ему пасуют «просто». Традиционно имеет агрессивную подачу. Обладая сильной и уравновешенной нервной системой, хорошо действует в стрессовых ситуациях, проявляя завидную помехоустойчивость.

Нападающий первого темпа – сангвиник. Хороший вариант, пожалуй, лучший. Подвижность нервных процессов сангвиника позволяет ему быстро и точно оценивать ситуацию и принимать своевременные адекватные решения в любых игровых условиях. Уравновешенность же обеспечивает «трезвый» игровой расчет и стабильность в исполнении задуманного. Аккуратист, любит четкость, определенность. У сангвиников – нападающих обычно хорошая общая игра за счет традиционной ловкости, быстроты движений, четкого и быстрого расчета. Сангвиники быстро переживают удачи и неудачи, поэтому играют довольно ровно и, главное, без спадов. Расчетливо смелы, активны, всегда адекватны. Хорошо играют в защите и в приеме подач, разнообразно подают.

Четко, но не слепо (творчески), выполняют тренерские установки на игру. Обладают тонкой интуицией, хорошо предвидят развитие игровой ситуации – это помогает им эффективно действовать на блоке и разнообразить атаки. Особенно хорошо получается блок, если игроки научены «добегать» ногами до партнера и «ловить» мяч, направленный ударом соперника, переносом рук в стороны в воздухе.

Нападающий первого темпа – холерик. Для игроков холерического темперамента это как раз то амплуа, где они могут в полной мере реализовать себя. Их энергичность, безудержность, мобильность, самоотдача, эмоциональный подъем, с которым участвуют в игре холерики – именно те качества, которые во многом определят успешность действий нападающего первого темпа.

Холерики обычно быстро мыслят, быстро принимают решения (не всегда верные вследствие чрезмерно эмоционального подхода), быстро и с воодушевлением, часто с азартом, действуют. Однако, тоже не всегда безошибочно – эмоции и неуравновешенность тому виной. Холерики – самые азартные игроки.

При определенных условиях нападающий-холерик способен собраться, проявить огромную силу воли и повести команду за собой, став на время ситуативным лидером. Но долгое время так безошибочно действовать не может.

Если у команды «идет игра», они действуют гораздо стабильнее, чем в психологически напряженных ситуациях. «Провалы» в игре у холериков случаются чаще, чем у игроков другого темперамента. Обычно это случается в приеме подач – там длинная пауза перед обработкой мяча, с которой безудержному холерику справиться нелегко. Поэтому их и меняет либеро на задней линии.

При огромных «затратах» эмоций в игре, холерикам требуется больше времени для восстановления эмоциональных сил. Это обусловливает выраженную цикличность в их деятельности: высокое, как ни у кого другого, эмоциональное напряжение, свойственное холерикам в игре, заставляет его расходовать довольно много эмоциональных сил, требующих времени для восстановления. Благотворно действуют на холерика своевременный отдых, эмоциональные «переключения», смена обстановки – поездка со сборов на выходной день домой, общение с родными и тому подобное.

В целом это игрок быстрый, подвижный, с хорошей общей игрой, эмоционально решительный. Быстро переключается, любит комбинации и быструю игру, часто бывает артистичным.

Амплуа связующего игрока

Требования, предъявляемые к игрокам связующего амплуа.

– Руководство игрой всей команды на площадке, организация взаимодействий игроков, прежде всего, в нападении.

– Целесообразные и качественные передачи по месту и по времени без ошибок.

– Управление психологическим климатом команды и внутренним состоянием игроков.

– Умение играть на блоке против сильнейших нападающих соперника.

– Умение играть в страховке.

– Умение подавать эффективные и «умные» подачи.

– Связующий игрок должен обладать порой взаимоисключающими личностными качествами. Быть четким, аккуратным, с одной стороны, и творческим – с другой. Обладать устойчивой психикой – и быть чувствительным. Обладать холодным расчетом – и умением эмоционально «завести» команду. Быть первым помощником тренера – и «душой» команды. Быть творцом – и консерватором.

Невозможное сочетание! Поэтому связующие игроки так непохожи друг на друга по личностным характеристикам, хотя можно усмотреть и общие качества. Поэтому так мало хороших связующих.

Характеристика игроков связующего амплуа.

Связующий игрок, по определению М. Винера, – это игрок с быстрыми ногами, холодной головой и золотыми руками. Связующий игрок – совершенно особая фигура в волейболе, и от него многое зависит в игре. Это дирижер, диспетчер, мозг и мотор команды – какими только эпитетами, причем вполне заслуженно, его не наделяли! Тем не менее, роль связующего игрока в современном волейболе неуклонно возрастает.

Лучшие игроки этого амплуа выделяются многими позитивными качествами. Это самый грамотный игрок команды. С высокой игровой культурой и дисциплиной. Самый расчетливый, дальновидный и хладнокровный игрок – эти качества необходимо выделить в силу их особой значимости. Мало ошибается, надежный. Инициативен, предприимчив, умеет находить эффективные решения, однако старается не нарушать неких принятых рамок – не авантюрист. Созидатель, творец игры. Часто бывает артистичным. Умеет «вести» игру. Подсказывает игрокам во время игры. Всегда понимает и знает, что и как сказать партнерам.

Игрок с устойчивой нервной системой, с подвижной психикой и в то же время, чувствительный. Хорошо действует в сложных и психологически напряженных игровых ситуациях. Тонкий психолог. Имеет развитую интуицию. Тонко чувствует «нить игры» и довольно точно предвидит ход развития событий на площадке. Хорошо чувствует внутреннее состояние игроков, умеет его оценить и отрегулировать. Четко улавливает, кому из нападающих можно доверить завершающий удар в каждый конкретный момент игры. Знает, как разыграть нападающего, как воздействовать на эмоциональный тонус игроков, помогая им обрести состояние мобилизационной готовности. Обеспечивает внутрикомандные игровые и экспрессивные связи. Коммуникабельный, не интроверт. Имеет в команде высокий социальный статус. Часто выбирается капитаном команды. Впоследствии нередко становится тренером.

Связующий игрок – флегматик. Не плохой и не хороший вариант. Прежде всего, потому, что флегматик – интроверт. Это мешает выполнять с высокой эффективностью функции связующего игрока – обеспечивать игровые и эмоциональные связи. Играет ровно, но однообразно, надежно, однако без фантазии. Обычно не творческий игрок, предпочитает проторенные пути, хорошо их использует. Работоспособен, в ответственных ситуациях действует с высокой четкостью и самоотдачей, особенно в условиях дополнительной мотивировки.

Хорошо действует в стрессовых ситуациях, помехоустойчив в силу невысокой чувствительности. Часто не чувствует эмоционального состояния нападающих игроков и не обращает на это внимания. Проявляет мало инициативы, неэмоционален, инертен, может «пойти на поводу» у энергичных нападающих, что может быть и не плохо. Тогда инертность поведения связующего-флегматика компенсируется предприимчивостью нападающих.

Обладает высоким уровнем самообладания и выдержкой, хорошо успокаивающе действует на тревожных игроков. Команда со связующим игроком – флегматиком играет обычно ровно без спадов и взлетов, и если не имеет иных ярких козырей, то «звезд с неба не хватает».

Связующий игрок – холерик. Нежелательный вариант. Холерик повышает тревожность нападающих. Необуздан, нетерпелив, бывает несдержанным. В отношениях неровен, вспыльчив, часто конфликтует. Как сам, так и команда со связующим – холериком играют неровно, со «взлетами» и спадами – игра у него то «идет», то «не идет». Ведь холерик играет с воодушевлением, энергично, тратит много эмоциональных сил во время игр и ему требуется некоторое время на их восстановление.

Часто излишне «заводной», обычно эмоционально решительный. Поэтому случаются «авантюры», в которые бывают вовлечены и другие игроки, – в игре связующему-холерику не хватает расчетливости и хладнокровия. В напряженных ситуациях ошибается тем чаще, чем слабее нервная система холерика. Плохо выполняя функцию «регулятора» взаимоотношений и состояния игроков, зачастую он сам нуждается в психологической помощи со стороны и в саморегуляции.

Связующий-холерик может «ударно» выходить на замену и «заводить» команду, но на долгое время его, как правило, не хватает. Команды со связующими-холериками показывают неровную игру, в определенной мере «копируя» действия связующих – ключевых игроков в организации игры.

Связующий игрок – сангвиник. Более других сангвиник подходит на роль связующего, однако тоже не идеальный вариант. Сангвиники помехоустойчивы, подвижны, хорошо переключаются, обычно адекватны ситуации. Расчетливы, в игровом сумбуре и всеобщем ажиотаже «не теряют головы», справляясь со своими эмоциями и «трезво» руководя игрой.

Сангвиники надежны, точны, могут творчески развивать игровую ситуацию. В их командах всегда больше порядка и организованности, несмотря на обыкновенно сложную игру. Стабильностью и своими четкими действиями хорошо влияют на всю команду, особенно на тревожных игроков, «заражая» их своей уверенностью.

Сангвиники хорошо справляются со сложной и быстрой игрой, любят ее. Быстро и четко принимают верные решения и без ошибок их реализуют в различных игровых ситуациях. Дисциплинированы, аккуратны, могут четко выполнять план на игру и вносить целесообразные изменения.

У сангвиников обычно надежная подача, хорошая игра в страховке и в защите (особенно, если умеет предугадывать). Они не настойчивы, ищут другие решения, если что-то не получается сразу или почти сразу. Однако идеальными связующими сангвиникам мешает стать такая черта, как поверхностные отношения с партнерами. Это затрудняет возможность понимать товарищей, обеспечивать регулировку их внутреннего состояния и психологического климата команды.

В работе со связующими-сангвиниками тренеру надо помочь им обрести высокий социальный статус в команде, научить видеть внутренний мир и текущее состояние партнеров. Воспитывать серьезность, хладнокровие, глубину и зрелость чувств и отношений, настойчивость, и рассудительность.

Таким образом, приходим к выводу, что для идеального связующего больше подойдет счастливая смесь нужных черт темпераментов, свойств личности и характера игрока.

Амплуа диагонального нападающего

Требования, предъявляемые к игрокам в амплуа диагонального нападающего.

– Эффективная игра в атаке на краях сетки, особенно на правом – в зоне 2.

– Активное участие в групповых атакующих действиях вторым темпом.

– Умение забивать «доигровочные» мячи со второй линии на правом краю сетки.

– Умение подавать силовую сложную для приема подачу.

– При необходимости участие в приеме подачи и умение выполнить передачу на удар, когда связующий не успевает это сделать (при игре команды по модели № 1 (см. ниже)).

Характеристика игрового амплуа диагонального нападающего

В последние годы развития игры произошла заметная эволюция амплуа диагонального нападающего. Поначалу с целью усиления атаки в этой роли выступал второй связующий, как правило, высокий и умеющий атаковать.

Позже возросшая потребность в высоком блоке для противодействия атакам основных доигровщиков команды соперника заставила разместить по диагонали со связующим игроком «чистого» нападающего. Это означало переход на принцип комплектования состава по схеме 5-1. Кроме атаки и высокого блока на правом краю сетки от диагонального нападающего требовалась хорошая общая игра, умение принимать подачу и выполнять вторую передачу на удар в случаях, когда связующий этого сделать не мог.

Поскольку требовались атаки в основном вторым темпом, то на роль диагонального нападающего обычно попадал игрок, не выдерживающий конкуренции с доигровщиками в зоне 4. Прием подач у нападающих второго темпа, как правило, надежнее, чем у игроков первого темпа, поэтому их и использовали в приеме подач.

Игроки этого амплуа часто тяготели к комбинационной игре, но в основном атаковали вторым темпом, отвлекая своего блокирующего от противодействия своему партнеру по команде — нападающему четвертой зоны.

На эту роль старались подбирать нападающих с сильной и подвижной нервной системой, позволяющей быстро переключаться для выполнения разноплановых действий в меняющихся игровых ситуациях, агрессивно действовать в завершении атак, надежно принимать подачи и выполнять стабильную подачу. А еще он был своего рода дублером связующего игрока, иногда выполняя передачи на удар, когда связующий по разным причинам не в состоянии это сделать.

С течением времени становилось все более очевидным, что атакующей мощи командам не хватает в ситуациях, когда связующий игрок по расстановке находится на передней линии. Выход нашли следующий.

На месте диагонального нападающего стали использовать обычно самого высокорослого игрока из нападающих второго темпа с самым агрессивным ударом. Ему легче, чем другим нападающим, атаковать со второй линии и из зоны 2, а также противодействовать блоком доигровщику зоны 4 команды соперника. Активное и частое подключение диагонального нападающего к нападению со второй линии в известной мере решало проблемы атаки команды, когда связующий играл по расстановке в передних зонах 2, 3 и 4.

При такой нагрузке в атаке диагонального нападающего освобождают от приема подач. Прием подач осуществляют три игрока – либеро и оба доигровщика, как самые помехоустойчивые. Практически во всех сильнейших командах мира, в том числе и женских, диагональный нападающий стал основным атакующим игроком, «тяжелой артиллерией» команды. Мощное нападение в зонах 2 и 1 (со второй линии), высокий блок, агрессивная подача, иногда и игра в защите – все, что в последнее время входит в обязанности диагонального нападающего. Эту модель подбора игроков и тактику их игры обозначим номером 2. Сейчас ее используют подавляющее большинство команд, особенно высокой квалификации.

На правом краю сетки удобнее атаковать нападающему с сильнейшей левой рукой, поэтому в некоторых командах предпочтение отдается леворуким диагональным игрокам при прочих относительно равных условиях.

Диагональный нападающий – флегматик. Для первой модели организации игры команды не лучший вариант в силу невысокой скорости переключения флегматика, что ведет к запаздыванию реакции в быстроменяющихся игровых ситуациях. Из-за дефицита времени флегматик часто ошибается в выборе решений. В стандартных же ситуациях он действует очень стабильно, но довольно предсказуемо.

Для правшей на правом краю сетки часто нападать неудобно, особенно при передачах из глубины площадки при некачественной доводке мяча. Здесь требуются ловкость, сообразительность, нестандартность, способность «выкручиваться» из сложных игровых ситуаций – это флегматичному, заторможенному игроку сделать бывает не под силу. Леворукость диагонального нападающего значительно облегчает нападение, что может выручать флегматика (в силу «геометрического» упрощения ситуаций).

Для второй же модели тактики игры диагонального нападающего в силу узкого круга задач флегматик подходит как, может быть, никто другой.

Надежно, как подобает флегматику, он действует в психологически сложных и стрессовых ситуациях, становясь хорошим доигровщиком на передней линии и опорой команды – на задней. Командам, имеющим в своем составе флегматиков в роли диагонального нападающего, нужно тактику атак выстраивать так, чтобы они атаковали вторым темпом, не попадая в сложные ситуации.

Диагональный нападающий – холерик. Для этого амплуа холерик подходит меньше, чем флегматики и сангвиники. У такого нападающего неплохо обстоит дело с адекватностью в быстро меняющихся игровых ситуациях. Он быстр, энергичен, легче переходит от атаки к защитным действиям, и наоборот. Активно участвует в комбинациях, причем эффективность его атак в этих случаях выше, чем в атаках без групповых взаимодействий. Любит атаковать первым темпом, где ответственность ниже.

К недостаткам следует отнести то, что холерики чаще ошибаются в стрессовых и любых психологически напряженных ситуациях, особенно в приеме подач и в атаках с высоких передач. Играет неровно – со «взлетами» и «спадами». Легко воодушевляется и сникает. Хорошо играет, когда у команды «идет игра», что избавляет его от неблагоприятных стрессовых реакций.

Для второй модели тактики игры холерик не подходит. Сведение его игры преимущественно к атакам вторым темпом, да еще с высоких и далеких от сетки передач часто приводит к серийным ошибкам холерика, не отличающегося психологической устойчивостью. Для атак вторым темпом подвижному и азартному холерику лучше подходят скоростные передачи, где он в полной мере может проявить присущие ему энтузиазм, решительность и быстроту принятия решений. Холерик с высоким уровнем развития волевых качеств действует довольно успешно, особенно если команда придерживается тактики быстрой игры.

Диагональный нападающий – сангвиник. Хороший вариант для обеих тактических систем игры. Нападающий – сангвиник отличается быстротой мышления и действий, предприимчив, при этом делает мало ошибок, даже в стрессовых ситуациях. Любит быструю игру, где выше элемент творчества. Аккуратен, элегантен, четок, выдержан, бывает артистичен.

Хладнокровен, риск всегда расчетливый. Стабилен, устойчив, надежен до уровня, на который хватает обученности. В противоборстве с групповым блоком при атаках вторым темпом сангвиник проявляет изобретательность и предприимчивость. Обладает хорошей общей игрой. Обычно стабильный прием и подача. Легко переключается на передачу, может пасовать и первому темпу.

Если сангвиника использовать в качестве диагонального нападающего во второй тактической модели игры, то надо отдать предпочтение быстрой разнообразной игре в атаке, а не полагаться только на силу его ударов.

Подвижный, изобретательный, психологически устойчивый, и в то же время с высоким уровнем самоконтроля, сангвиник лучше других справляется с быстрым нападением, атакуя вторым темпом как в комбинациях, так и «один на один» с блоком соперника. Может подавать сложные разнообразные подачи, если обучен.

Амплуа либеро

Требования, предъявляемые к игрокам в амплуа либеро

В игре от игрока в амплуа либеро ожидается в главную очередь следующее:

– Усиление игры команды на задней линии – надежного приема подач и эффективной игры в защите.

– Умение стабильно играть в режиме текущей замены.

– Умение положительно влиять на психологический климат играющей шестерки, налаживать игровые связи, поднимать «боевой дух» команды.

– Умение выполнять простые передачи на удар способом снизу (когда либеро обрабатывает мяч в зоне нападения) и сверху (когда вторым касанием либеро пасует, находясь в зоне защиты).

Характеристика игроков в амплуа либеро.

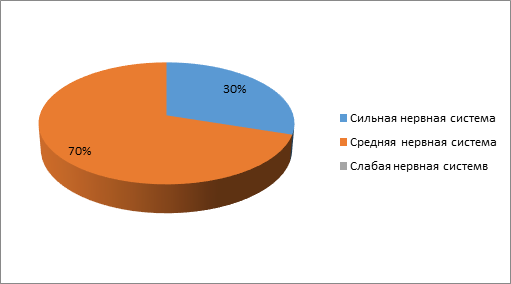

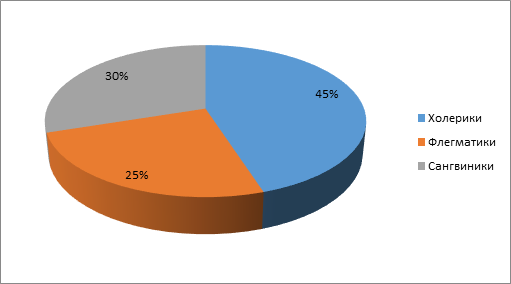

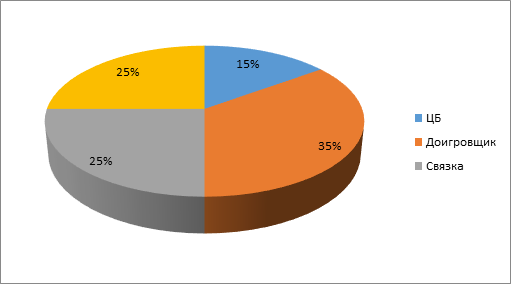

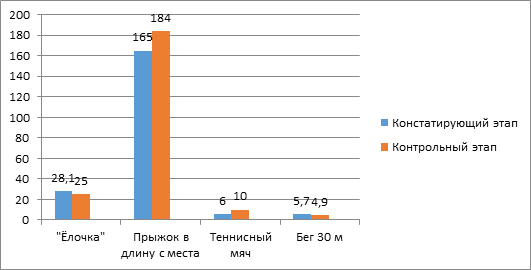

Обычно в роли либеро оказываются волейболисты с очень хорошей игрой на задней линии. Обладают сильной, подвижной и сбалансированной нервной системой. Надежно действуют в психологически напряженных ситуациях. Своей самоотверженностью и успешными действиями в защите улучшают общую игру команды и вдохновляет других игроков. Мало ошибаются, обладают хорошей интуицией, что дает им возможность предугадывать направление полета мяча и развитие игровой ситуации. Обычно спокойные, но умеют быстро перемещаться.