Анализатор — функциональная единица, отвечающая за восприятие и анализ сенсорной информации одного вида (термин ввел И. П. Павлов).

Анализатор представляет собой совокупность нейронов, участвующих в восприятии раздражений, проведении возбуждения и в анализе раздражения. Анализатор часто называют сенсорной системой.

Анализаторы

Зрительный, слуховой, вестибулярный, вкусовой, обонятельный, кожный, мышечный.

В анализаторе выделяют три отдела:

1. Периферический отдел: рецептор, который преобразует раздражение из внешней или внутренней среды в нервный импульс – сигнал электрической природы.

2. Проводниковый отдел: - это нервы - цепь из центростремительных (афферентных) и вставочных нейронов, по которой импульсы передаются от рецепторов к отделам центральной нервной системы: головному или спинному могу.

3. Центральный отдел: определенная зона коры больших полушарий, которая анализирует поступившую информацию в виде импульса и формирует ответную реакцию.

Кроме восходящих (афферентных) путей существуют нисходящие волокна (эфферентные), по которым осуществляется регуляция деятельности нижних уровней анализатора со стороны его высших, корковых отделов.

|

анализатор |

периферический отдел (орган чувств и рецепторы) |

проводниковый отдел |

центральный отдел |

|

зрительный |

рецепторы сетчатки глаза: палочки и колбочки |

зрительный нерв |

зрительный центр в затылочной доле КБП |

|

слуховой |

чувствительные волосковые клетки кортиева (спирального) органа улитки |

слуховой нерв |

слуховой центр в височной доле КБП |

|

обонятельный |

обонятельные рецепторы слизистого эпителия носовой полости |

обонятельный нерв |

обонятельный центр в височной доле КБП |

|

вкусовой |

вкусовые почки ротовой полости (корень языка) |

языкоглоточный нерв |

вкусовой центр в височной доле КБП |

|

осязательный (тактильный) |

осязательные тельца сосочкового слоя дермы (болевые, температурные, тактильные: тельца Мейсснера, Руфини, Пачини, колбы Краузе и др. рецепторы) |

центростремительные нервы; спинной, продолговатый, промежуточный мозг |

центр кожной чувствительности в центральной извилине теменной доли КБП |

|

кожно-мышечный |

проприорецепторы в мышцах и связках |

центростремительные нервы; спинной мозг; продолговатый и промежуточный мозг |

двигательная зона и прилегающим к ней участки лобной и теменных долей. |

|

вестибулярный |

полукружные канальца и преддверие внутреннего уха |

преддверно-улитковый нерв (VIII пара черепно-мозговых нервов) |

мозжечок |

Орган чувств состоит из рецепторов и вспомогательного аппарата, который помогает улавливать, концентрировать, фокусировать, направлять сигнал.

К органам чувств относятся органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Сами по себе они не могут обеспечить ощущение. Для возникновения субъективного ощущения необходимо, чтобы возбуждение, возникшее в рецепторах, поступило в соответствующий отдел коры больших полушарий.

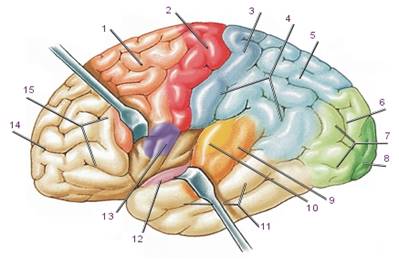

Ассоциативные зоны — это функциональные зоны коры головного мозга: лобная, теменная, височная и затылочная. Они связывают всю поступающую сенсорную информацию с полученной ранее и хранящейся в памяти. Затем они сравнивают между собой информацию, получаемую от разных рецепторов. Каждая ассоциативная область коры связана с несколькими структурными полями. Здесь идет высший анализ и синтез раздражений. В результате формируются сложные элементы сознания.

Рис. Борозды и доли коры больших полушарий

Рис. Ассоциативные зоны коры больших полушарий:

1. Ассоциативная двигательная зона (лобная доля)

2. Первичная двигательная зона

3. Первичная соматосенсорная зона

4. Теменная доля больших полушарий

5. Ассоциативная соматосенсорная (кожно-мышечная) зона (теменная доля)

6. Ассоциативная зрительная зона (затылочная доля)

7. Затылочная доля больших полушарий

8. Первичная зрительная зона

9. Ассоциативная слуховая зона (височные доли)

10. Первичная слуховая зона

11. Височная доля больших полушарий

12. Обонятельная кора (внутренняя поверхность височной доли)

13. Вкусовая кора

14. Предлобная ассоциативная зона

15. Лобная доля больших полушарий.

Вестибулярный анализатор

Периферический отдел представлен тремя взаимно перпендикулярными полукружными каналами и двумя перепончатыми мешочками во внутреннем ухе.

Проводниковый отдел: слуховой (преддверно-улитковый) нерв; продолговатый мозг, мозжечок, средний мозг, таламус.

Центральный отдел: теменная доля коры больших полушарий.

Вестибулярный аппарат — сложный рецептор вестибулярного анализатора. Является частью внутреннего уха.

Рабочие структуры вестибулярного аппарата:

· волосковые реснитчатые клетки внутреннего уха;

· эндолимфа;

· отолиты — кристаллы углекислого кальция;

· желеобразные колпачки, покрывающие реснитчатые клетки в ампулах полукружных каналов.

От рецепторов равновесия поступают сигналы двух типов:

· статические — связанные с положением тела;

· динамические — связанные с ускорением.

Функция вестибулярного аппарата:

· определение положения головы и тела в пространстве;

· определение движения тела;

· поддержание равновесия.

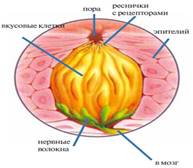

Вкусовой анализатор

Вкусовой анализатор отвечает за восприятие и анализ вкусовых ощущений.

Вкусовые ощущения вызывают только растворенные в воде вещества.

Периферический отдел: рецепторы — вкусовые луковицы в слизистой оболочке языка, мягкого неба, миндалин и других органов ротовой полости.

Рис. 1. Вкусовой сосочек и вкусовая луковица

Вкусовые сосочки несут на боковой поверхности вкусовые луковицы, в состав которых входят до 80 чувствительных клеток. Вкусовые клетки усеяны микроворсинками — вкусовыми волосками. Они выходят на поверхность языка через вкусовые поры. Вкусовые клетки непрерывно делятся и гибнут. Особенно быстро происходит замещение клеток, расположенных в передней части языка.

Рис. 2. Вкусовая луковица: 1 — нервные вкусовые волокна; 2 — вкусовая почка (чашечка); 3 — вкусовые клетки; 4 — поддерживающие (опорные) клетки; 5 — вкусовая пора

Рис. 3. Вкусовые зоны языка: сладкое — кончик языка; горькое — основание языка; кислое — боковая поверхность языка; соленое — кончик языка.

Проводниковый отдел: волокна лицевого и языкоглоточного нерва (рис. 4).

Центральный отдел: внутренняя сторона височной доли коры больших полушарий.

Обонятельный анализатор

Обонятельный анализатор отвечает за восприятие и анализ запаха.

Функция:

· пищевое поведение;

· апробация пищи на съедобность;

· настройка пищеварительного аппарата на обработку пищи (по механизму условного рефлекса);

· оборонительное поведение (в т. ч. проявление агрессии).

Рис. 5

Периферический отдел: рецепторы слизистой оболочки верхней части носовой полости. Обонятельные рецепторы в слизистой носа оканчиваются обонятельными ресничками. Газообразные вещества растворяются в слизи, окружающей реснички, затем в результате химической реакции возникает нервный импульс.

Проводниковый отдел: обонятельный нерв.

Центральный отдел: обонятельная луковица (структура переднего мозга, в которой осуществляется обработка информации) и обонятельный центр, расположенный на нижней поверхности височной и лобной долей коры больших полушарий.

В коре происходит определение запаха и формируется адекватная на него реакция организма.

Осязательный и мышечный анализатор

Осязательный и мышечный анализатор объединяют в соматосенсорную систему — систему кожно-мышечной чувствительности.

Состав:

Периферический отдел: проприорецепторы мышц и сухожилий; рецепторы кожи (механорецепторы, терморецепторы).

Проводниковый отдел: афферентные (чувствительны) нейроны; восходящие пути спинного мозга; продолговатый мозг, ядра промежуточного мозга.

Центральный отдел: сенсорная зона в теменной доле коры больших полушарий.

Кожа является самым крупным чувствительный органом в теле человека. На ее поверхности ( 2 кв.м) сосредоточено множество рецепторов.

Имеются 4 основных вида кожной чувствительности: тактильной, тепловой, холодовой и болевой.

Рецепторы распределены неравномерно и на разной глубине. Больше всего рецепторов в коже пальцев рук, ладоней, подошв, губ и половых органов.

· тонкие окончания нервных волокон, оплетающие кровеносные сосуды, волосяные сумки

· клетки Меркеля — нервные окончания базального слоя эпидермиса (много на подушечках пальцев);

· осязательные тельца Мейсснера — сложные рецепторы сосочкового слоя дермы (много на пальцах, ладонях, подошвах, губах, языке, половых органах и сосках молочных желез);

· пластинчатые тельца — рецепторы давления и вибрации; расположены в глубоких слоях кожи, в сухожилиях, связках и брыжейке;

· луковицы (колбы Краузе) — нервные рецепторы в соединительнотканном слое слизистых оболочек, под эпидермисом и среди мышечных волокон языка.

Орган слуха

Орган слуха у человека расположен в полости черепа в толще височной кости.

Он делится на три отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо.

Наружное ухо состоит из наружного слухового прохода и ушной раковины.

Среднее ухо — барабанная полость; она отделена барабанной перепонкой от наружного уха.

Внутреннее ухо, или лабиринт, — отдел уха, где происходит раздражение рецепторов слухового (улиткового) нерва; он помещается внутри пирамиды височной кости.

Внутреннее ухо образует орган слуха и равновесия.

Наружное и среднее ухо имеют второстепенное значение: они проводят звуковые колебания к внутреннему уху, и таким образом является звукопроводящим аппаратом.

Наружное ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход, которые предназначены для улавливания и проведения звуковых колебаний.

Ушная раковина образована тремя тканями:

· тонкой пластинкой гиалинового хряща, покрытого с обеих сторон надхрящницей, имеющего сложную выпукло-вогнутую форму, определяющую рельеф ушной раковины;

· кожей очень тонкой, плотно прилегающей к надхрящнице и почти не имеющей жировой клетчатки;

· подкожной жировой клетчаткой, расположенной в значительном количестве в нижнем отделе ушной раковины — мочке уха.

Ушная раковина прикрепляется к височной кости связками и имеет рудиментарные мышцы. Ушная раковина устроена так, чтобы максимально концентрировать звуковые колебания и направлять их в наружное слуховое отверстие.

Наружный слуховой проход представляет собой S-образную трубку длинной примерно 3 см и диаметром 0,7 см, которая снаружи открывается слуховым отверстием и отделяется от полости среднего уха барабанной перепонкой.

Хрящевая часть, являющаяся продолжением хряща ушной раковины, составляет 1/3 его длины, остальные 2/3 образованы костным каналом височной кости. В хрящевой части слухового прохода кожа покрыта короткими волосками, предохраняющими от попадания в ухо мелких частиц. В волосяные фолликулы открываются сальные железы. Характерным для кожи этого отдела является наличие серных желез.

Серные железы являются производными потовых желез. Серные железы впадают либо в волосяные фолликулы, либо в кожу. Серные железы выделяют ушную серу.

Ушная сера — светло-желтый секрет серных желез наружного слухового прохода.

Сера состоит из белков, жиров, жирных кислот и минеральных солей. Функция ушной серы:

· увлажнение кожи наружного слухового прохода;

· очистки слухового прохода от инородных частиц (пыли, сора, насекомых);

· защита от бактерий, грибков и вирусов;

· жировая смазка в наружной части слухового прохода препятствует попаданию в него воды.

Ушная сера вместе с загрязнениями естественным образом выводится из слухового прохода наружу при жевательных движениях и речи. Кожа слухового прохода постоянно обновляется и растет наружу из слухового прохода, вынося с собой серу.

Барабанная перепонка представляет собой тонкую овальную (11 x 9 мм) полупрозрачную пластинку, непроницаемую для воды и воздуха. Перепонка состоит из эластических и коллагеновых волокон, которые в верхней ее части замещены волокнами рыхлой соединительной ткани. Со стороны слухового прохода перепонка покрыта плоским эпителием, а со стороны барабанной полости — эпителием слизистой оболочки.

В центральной части барабанная перепонка вогнута, к ней со стороны барабанной полости прикрепляется рукоятка молоточка — первой слуховой косточки среднего уха.

Среднее ухо включает заполненную воздухом барабанную полость, три слуховые косточки и слуховую (евстахиеву) трубу.

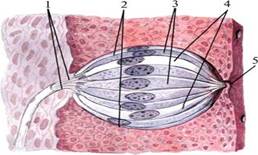

Рис. Среднее ухо

Барабанная полость находится в толщине височной кости, между барабанной перепонкой и костным лабиринтом. В барабанной полости помещаются слуховые косточки, мышцы, связки, сосуды и нервы. Стенки полости и все органы, находящиеся в ней, покрыты слизистой оболочкой.

В перегородке, отделяющей барабанную полость от внутреннего уха, находится два окна:

овальное окно: находится в верхней части перегородки, ведет в преддверие внутреннего уха; закрыто основанием стремечка;

круглое окно: расположено в нижней части перегородки, ведет в начало улитки; закрыто вторичной барабанной перепонкой.

В барабанной полости находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко.. Слуховые косточки имеют небольшие размеры. Соединяясь между собой, они образуют цепь, которая тянется от барабанной перепонки до овального отверстия. Все косточки соединяются между собой при помощи суставов и покрыты слизистой оболочкой.

Молоточек рукояткой сращен с барабанной перепонкой, а головкой при помощи сустава соединяется с наковальней, которая в свою очередь подвижно соединена со стременем. Основание стремени закрывает овальное окно преддверия.

Мышцы барабанной полости удерживают слуховые косточки в состоянии напряжения и защищают внутреннее ухо от чрезмерных звуковых раздражений.

Слуховая (евстахиева) труба соединяет барабанную полость среднего уха с носоглоткой. Это мышечная трубка, которая раскрывается при глотании и зевании.

Слизистая оболочка, выстилающая слуховую трубу, является продолжением слизистой оболочки носоглотки, состоит из мерцательного эпителия с движением ресничек из барабанной полости в носоглотку.

Функции евстахиевой трубы:

· уравновешивание давления между барабанной полостью и внешней средой для поддержания нормальной работы звукопроводящего аппарата;

· защита от проникновения инфекций;

· удаление из барабанной полости случайно проникших частиц.

Внутреннее ухо состоит из костного и вставленного в него перепончатого лабиринта.

Костный лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, улитки и трех полукружных каналов.

Преддверие — полость небольших размеров и неправильной формы, на наружной стенке которого расположены два окна (круглое и овальное), ведущие в барабанную полость. Передняя часть преддверия сообщается с улиткой через лестницу преддверия. Задняя часть содержит два вдавления для мешочков вестибулярного аппарата.

Улитка — костный спиральный канал в 2,5 оборота. Ось улитки лежит горизонтально и называется костным стержнем улитки. Вокруг стержня обвивается костная спиральная пластинка, которая частично перегораживает спиральный канал улитки и делит его на лестницу преддверия и барабанную лестницу. Между собой они сообщаются только через отверстие, находящееся у верхушки улитки.

Рис. Строение улитки: 1 — базальная мембрана; 2 — кортиев орган; 3 — рейснерова мембрана; 4 — лестница преддверия; 5 — спиральный ганглий; 6 — барабанная лестница; 7 — преддверно-завитковый нерв; 8 — веретено.

Полукружные каналы — костные образования, расположенные в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Каждый канал имеет расширенную ножку (ампулу).

Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой и состоит из трех отделов:

· перепончатой улитки, или улиткового протока, продолжение спиральной пластинки между лестницей предверия и барабанной лестницей. В улитковом протоке находится слуховые рецепторы — спиральный, или кортиев, орган;

· трех полукружных каналов и двух мешочков, расположенных в преддверии, которые играют роль вестибулярного аппарата.

Между костным и перепончатым лабиринтом находится перилимфа- видоизмененная спинномозговая жидкость.

На пластинке улиткового протока, которая является продолжением костной спиральной пластинки, находится кортиев (спиральный) орган.

Спиральный орган отвечает за восприятие звуковых раздражений. Он выполняет роль микрофона, трансформирующего механические колебания в электрические.

Кортиев орган состоит из опорных и чувствительных волосковых клеток.

Рис. Кортиев орган

Нервный импульс от волосковых клеток распространяется до спирального ганглия.По слуховому нерву импульс поступает в продолговатый мозг.

В варолиевом мосту часть нервных волокон идут в четверохолмие среднего мозга.

Нервные импульсы через ядра промежуточного мозга передаются в слуховую зону височной доли коры больших полушарий. Первичные слуховые центры служат для восприятия слуховых ощущений, вторичные — для их обработки (понимание речи и звуков, восприятие музыки).

Рис. Слуховой анализатор

Слуховая функция уха обеспечивается двумя механизмами:

· звукопроведение: проведение звуков через наружное и среднее ухо к внутреннему уху;

· звуковосприятие: восприятие звуков рецепторами кортиева органа.

Наружное и среднее ухо и перилимфа - это звукопроводящий аппарат, а внутреннее ухо – звуковоспринимающий аппарат. Ушная раковина концентрирует звуковую энергию и направляет ее к наружному слуховому проходу, который проводит звуковые колебания к барабанной перепонке. Достигнув барабанной перепонки, звуковые волны вызывают ее колебание. Эти колебания барабанной перепонки передаются на молоточек, через сустав — на наковальню, через сустав — на стремя, которое закрывает овальное окно.

В результате колебаний основной мембраны волосковые клетки спирального органа задевают покровную мембрану. Возникает растяжение или сжимание волосков, что и является основным механизмом превращения энергии механических колебаний в физиологичный процесс нервного возбуждения.

Нервный импульс передается окончаниями слухового нерва к ядрам продолговатого мозга. Отсюда импульсы проходят соответствующими ведущими путями к слуховым центрам в височных частях коры головного мозга. Здесь нервное возбуждение превращается в ощущение звука.

Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата.

Вспомогательный аппарат глаза

· брови — защита от пота;

· ресницы — защита от пыли;

· веки — механическая защита и поддержание влажности;

· слезные железы — расположены у верхней части наружного края глазницы. Они выделяют слезную жидкость, увлажняющую, промывающую и дезинфицирующую глаз. Избыток слёзной жидкости удаляется в носовую полость через слёзный канал, расположенный во внутреннем углу глазницы.

Глазное яблоко имеет примерно сферическую форму с диаметром около 2,5 см. Оно расположено на жировой подушке в переднем отделе глазницы.

Глаз имеет три оболочки:

1. белочная оболочка (склера) с прозрачной роговицей — наружная, очень плотная фиброзная оболочка глаза;

2. сосудистая оболочка с наружной радужной оболочкой и ресничным телом — пронизана кровеносными сосудами (питание глаза) и содержит пигмент, препятствующий рассеиванию света через склеру;

3. сетчатая оболочка (сетчатка) — внутренняя оболочка глазного яблока — рецепторная часть зрительного анализатора; функция: непосредственное восприятие света и передача информации в центральную нервную систему.

Коньюктива — слизистая оболочка, соединяющая глазное яблоко с кожными покровами.

Белочная оболочка (склера) — внешняя оболочка глаза; внутренняя часть склеры непроницаема для световых лучей. Функция: защита глаза от внешних воздействий и светоизоляция;

Роговица — передняя прозрачная часть склеры; является первой линзой на пути световых лучей. Функция: механическая защита глаза и пропускание световых лучей.

Хрусталик — двояковыпуклая линза, расположенная за роговицей. Функция хрусталика: фокусировка световых лучей. Хрусталик не имеет сосудов и нервов. В нем не развиваются воспалительные процессы. В нем много белков, которые иногда могут терять свою прозрачность, что приводит к заболеванию, называемому катаракта.

Сосудистая оболочка — средняя оболочка глаза, богатая сосудами и пигментом.

Радужная оболочка — передняя пигментированная часть сосудистой оболочки; содержит пигменты меланин и липофусцин, определяющие цвет глаз.

Зрачок — круглое отверстие в радужной оболочке. Функция: регуляция светового потока, поступающего в глаз. Диаметр зрачка непроизвольно меняется с помощью гладких мышц радужной оболочки при изменении освещенности.

Передняя и задняя камеры — пространство спереди и сзади радужной оболочки, заполненное прозрачной жидкостью - водянистой влагой.

Ресничное (цилиарное) тело — часть средней (сосудистой) оболочки глаза; функция: фиксация хрусталика, обеспечение процесса аккомодации (изменение кривизны) хрусталика; продуцирование водянистой влаги камер глаза, терморегуляция.

Стекловидное тело — полость глаза между хрусталиком и глазным дном, заполненная прозрачным вязким гелем, поддерживающим форму глаза.

Сетчатка — рецепторный аппарат глаза.

Сетчатка состоит из опорных клеток, образующих сетчатую структуру, откуда и произошло ее название. Световые лучи воспринимает только ее задняя часть. Сетчатая оболочка по своему развитию и по функции представляет собой часть нервной системы. Все же остальные части глазного яблока играют вспомогательную роль для восприятия сетчаткой зрительных раздражений.

Сетчатая оболочка — это часть мозга, выдвинутая наружу, ближе к поверхности тела, и сохраняющая с ним связь с помощью пары зрительных нервов.

Нервные клетки образуют в сетчатке цепи, состоящие из трех нейронов.

· первые нейроны имеют дендриты в виде палочек и колбочек; эти нейроны являются конечными клетками зрительного нерва, они воспринимают зрительные раздражения и представляют собой световые рецепторы.

· вторые — биполярные нейроны;

· третьи — мультиполярные нейроны (ганглиозные клетки); от них отходят аксоны, которые тянутся по дну глаза и образуют зрительный нерв.

Светочувствительные элементы сетчатки:

· палочки — воспринимают яркость;

· колбочки — воспринимают цвет.

Палочки содержат вещество родопсин, благодаря которому палочки возбуждаются очень быстро слабым сумеречным светом, но не могут воспринимать цвет. В образовании родопсина участвует витамин А. При его недостатке развивается «куриная слепота».

Колбочки медленно возбуждаются только ярким светом. Они способны воспринимать цвет. В сетчатке находится три вида колбочек. Первые воспринимают красный цвет, вторые — зеленый, третьи — синий. В зависимости от степени возбуждения колбочек и сочетания раздражений, глаз воспринимает различные цвета и оттенки.

Палочки и колбочки в сетчатой оболочке глаза перемешаны между собой, но в некоторых местах они расположены очень густо, в других же редко или отсутствуют совсем. На каждое нервное волокно приходится примерно 8 колбочек и около 130 палочек.

В области желтого пятна на сетчатке нет палочек — только колбочки, здесь глаз обладает наибольшей остротой зрения и наилучшим восприятием цвета. Поэтому глазное яблоко находится в непрерывном движении, так чтобы рассматриваемая часть объекта приходилась на желтое пятно.

От палочек и колбочек отходят нервные волокна, которые, соединяясь, образуют зрительный нерв. Место выхода из сетчатки зрительного нерва называется диском зрительного нерва. В области диска зрительного нерва светочувствительных элементов нет. Поэтому это место не дает зрительного ощущения и называется слепым пятном.

· глазодвигательные мышцы — три пары поперечно-полосатых скелетных мышц, которые прикрепляются к коньюктиве; осуществляют движение глазного яблока;

·

мышцы зрачка — гладкие мышцы радужки

(круговая и радиальная), меняющие диаметр зрачка;

Круговая мышца (сжиматель) зрачка иннервируется парасимпатическими волокнами из

глазодвигательного нерва, а радиальная мышца (расширитель) зрачка — волокнами

симпатического нерва. Радужная оболочка, таким образом, регулирует количество

света, поступающего в глаз; при сильном, ярком свете зрачок суживается и ограничивает

поступление лучей, а при слабом — расширяется, давая возможность проникнуть

большему количеству лучей. На диаметр зрачка влияет гормон адреналин.

· мышцы хрусталика (цилиарные мышцы) — гладкие мышцы, изменяющие кривизну хрусталика (аккомодация - фокусировка изображения на сетчатке).

Зрительный нерв является проводником световых раздражений от глаза к зрительному центру и содержит чувствительные волокна.

Отойдя от заднего полюса глазного яблока, зрительный нерв выходит из глазницы и, войдя в полость черепа, через зрительный канал, вместе с таким же нервом другой стороны, образует перекрест (хиазму) под гипоталамусом. Зрительный нерв связан с ядрами промежуточного мозга, а через них — с корой больших полушарий.

Каждый зрительный нерв содержит совокупность всех отростков нервных клеток сетчатки одного глаза. В области хиазмы происходит неполный перекрест волокон, и в составе каждого зрительного тракта оказывается около 50% волокон противоположной стороны и столько же волокон своей стороны.

Центральный отдел зрительного анализатора расположен в затылочной доле коры больших полушарий.

Импульсы от световых раздражений по зрительному нерву проходят к мозговой коре затылочной доли, где расположен зрительный центр.

В волокна каждого нерва связаны с двумя полушариями мозга, причем изображение, получаемое на левой половине сетчатки каждого глаза, анализируется в зрительной коре левого полушария, а на правой половине сетчатки — в коре правого полушария.

С возрастом и под воздействием других причин способность управлять кривизной поверхности хрусталика ослабевает.

Близорукость (миопия) — фокусировка изображение перед сетчаткой; развивается из-за увеличения кривизны хрусталика, которая может возникнуть при неправильном обмене веществ или нарушении гигиены зрения. Исправляют очками с вогнутыми линзами.

Дальнозоркость — фокусировка изображения позади сетчатки; возникает вследствие уменьшения выпуклости хрусталика. Исправляют очками с выпуклыми линзами.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.