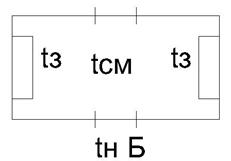

Параметры микроклимата помещений.

Билет №7

Назначение и требования к системам вентиляции (СВ). Классификация систем вентиляции.

Вентиляция – обмен воздуха в помещ. для удаления избытков теплоты, влаги и др. вредных вещ-в с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслужив. или рабочей зоне.

Раб. зона-пространство над уровнем пола или раб. площадки высотой 2м при выполнении работы стоя или 1,5м-сидя.

Обслужив. зона-пространство в помещении высотой 2м с постоянным прибыванием людей при выполнении работы стоя и 1,5м-сидя.

Здоровье, работоспособность и самочувствие человека в значительной степени зависит от метеорологических условий в помещении, кот. определ. действующими на организм человека сочетаниями температуры, относительной влажности, подвижности воздуха и радиацион. температурой помещения. Кроме того внутрен. условия так же определяются давлением воздуха, допустимыми концентрациями газов, паров, пыли, содержанием ионов. наличием запахов. В результате жизнедеятельности человека и несовершенства технологий в воздух помещения поступают вредные вещества (ВВ): теплота, пыль, влага, вредные газы и пары. Это вызывает нежелательное изменение состояния внутреннего воздуха.

Назначение вентиляции – поддержание в помещении заданных метеорологических условий. Обеспечиваются они за счёт подачи чистого и удаления загрязнённого воздуха.

Требования к СВ

1. Санитарно-гигиенические – состоят в поддержании параметров микроклимата в соответствии с нормативными значениями исходя из теплового комфорта человека.

2. Технологические – состоят в поддержании параметров микроклимата в соответствии с особенностями технологического процесса, протекающего в данном помещении. (с/х, хранилища книг, продуктов)

3. Противопожарные – по устройству СВ и подбору оборудования (искрозащ. эл. дв., спец. вент.).

4. Экономические требования –необх-мо проектировать СВ,чтобы при условии выполнения санитарно-гигиенич. норм затраты на тепловую,электрич. энергию,капит затраты были минимальны .

5. Эстетические-оборудование СВ должно вписываться в интерьер обслуж-мых помещений для жилых и обществ. зданий.

Классификация систем вентиляции

СВ – это совокупность тех-х устройств для осуществления обмена воздуха в помещениях, включающая в себя устройства для обработки воздуха, транспортирования, подачи и удаления воздуха.

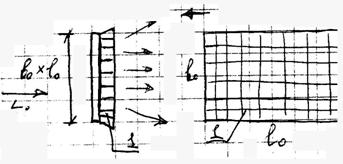

По назначению: приточные и вытяжные. Если вентилируется весь объем помещения, то такая В. называется общеобменной, а если нет – местной.

Общеобменная прит. в-ция устраивается для разбавления избыточной теплоты, влаги и др. вредных в-в.

Общеоб. вытяжная в-ция – для проветривания верхней или нижней зон помещения.

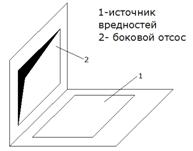

Местная В. – ее действие ограничено подачей воздуха в локальную область, а удаление осуществляется непосредственно от оборудования.

Местные отсосы-устройства, удаляющие смесь воздуха с вред. в-ми непосредственно у мест выделения (зонты, зонты-козырьки, вытяжные шкафы, различные всасывающие панели, бортовые отсосы). Макс. эффект при мин. кол-ве воздуха.

Местная прит. – для подачи в-ха на фиксированные места с целью создания на небольшом уч-ке микроклиматич. усл-ий, отличных от микрокл. в ост. части помещения ( возд. души и воздушно-тепловые завесы)

По способу побуждения: механическая (производственные цеха) и естественная (за счёт разности плотностей воздуха и ветрового давления).

Естественная: организованная (канальная, расчетом находится располагаемое гравитационное давление, размер шахт) и неорганизов (проветривание комнаты).

Аэрация – естественная организованная В (промздания).

Аварийная – может состоять из вытяжной и приточной. Вытяжная делается для удаления выделившихся вред.вещ., работает до тех пор, пока содержание вред.вещ. не станет ≤ ПДК. Приточная система делается для создания подпора воздуха в зоне эвакуации людей.

Система аспирации – система, по которой перемещается смесь воздуха и пыли. Местная вытяжная система. Пыль удаляется у места выделения, перемещается по системе воздуховодов и очищается в спец. очистных устройствах.

Рециркуляция – повторное использование удаляемого из помещения воздуха после соответствующей обработки. М.б. полной и частичной.

Билет №5

Параметры микроклимата помещений. Оптимальные и допустимые параметры

1. Температура воздуха в помещении зависит:

- от характера деятельности человека (категории работ)

- от вида одежды

- от времени года

- от климатических условий

- от индивидуальных особенностей организма.

2. Относительная влажность воздуха. Человек, занимаясь физическим трудом выделяет пот. Его количество зависит от t˚ окр.ср. и вида выполняемых работ. Около 1/3 выдыхается ч/з лёгкие, а остальное ч/з кожу. Отрицательно сказывается как высокая, так и низкая φ. При высокой φ, насыщение воздуха водяными парами таково, чтовоздух не может поглотить кол-во влаги, выделяемое человеком, что вызывает обильное потовыделение, утомление. При низкой φ пересыхает слизистая оболочка человека, что увеличивает возможность заболеваний. Допустимый диапазон 30-60

3. Подвижность воздуха. Влияет на интенсивность конвективного теплообмена человека с окружающей средой, на интенсивность испарения влаги с поверхности кожи. Высокая и слишком низкая подвижность вызывает ощущение дискофорта. Величина подвижности выбирается в зависимости от характера деятельности человека (категории работ) и от периода года.

Параметры 1-3 нормируются.

4. Радиационная температура помещения влияет на теплообмен человека с окружающей средой и на его комфортность. Система вентиляции не может в значительной степени повлиять на эту температуру.

5. Барометрическое давление. Оказывает влияние на самочувствие и здоровье человека, особенно людей с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. В обычных зданиях нельзя поддерживать давление, которое значительно отличается от давления внешней среды, это возможно только в герметичных помещениях. Система вентиляции может обеспечить только перепад давлений 10-20 Па между различными помещениями.

6. Содержание вредных в-в и газовый состав воздуха. Не должно превышать ПДК. Рекомендуемый расход воздуха, подаваемый СВ в помещение установлен на основании кол-ва СО2 , выделяемого человеком при дыхании. Эта величина зависит от t˚возд. в помещении, характера деятельности человека, возраста человека. Избыток и недостаток СО2 одинаково вреден. Он участвует в регуляции дыхания, кровообращения и в обмене веществ человека.

7. Наличие запахов. Не оказывает влияния на здоровье человека, а только на его самочувствие, может вызывать дискомфорт. Для устранения неприятных запахов применяется дезодорация воздуха, для придания приятного – одорация.

8. Ионный состав. До сих пор идут споры о влиянии на организм.

Оптимальные параметры – это такие сочетания вышеприведенных параметров, при которых при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивается нормальное тепловое состояние организма без напряжения системы терморегуляции, т.е. возникает ощущение комфорта. Оптимальные параметры могут обеспечивать только системы кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием.

Допустимые – это такие сочетания перечисленных параметров, при длительном воздействии которых могут возникать преходящие и быстронормализующиеся изменения в организме человека и некоторое напряжение системы терморегуляции, которое не выходит за пределы возможностей приспосабливаться организма человека, при этом могут возникать некоторые ощущения дискофорта, однако это не приносит вреда здоровью человека.

Системы вентиляции обеспечивают допустимые параметры.

Билет №8

Расчетные параметры наружного воздуха.

Расчетные параметры наружного воздуха t, энтальпия, скорость ветра приводятся в нормативных документах для различных категорий климата для холодного и теплого периодов года. Холодным периодом года наз период с температурой ниже 8 оС, теплый период года с температурой выше 8 оС. Существуют переходные условия ( t=8 оС, I=22,5 кДж/кг независимо от места расположения города.

В нормах приняты 3 значения расчётной наружной t˚для каждого географического пункта.

Холодный период.

Параметры А – средняя температура наиболее холодного периода и энтальпия воздуха соотв этой температуре и средней относительной влажности самого холодного месяца в 13 ч дня.

Пар-ры Б – средняя температура наиболее холодной 5-тидневки и энтальпия воздуха соотв этой температуре и средней относительной влажности самого холодного месяца в 13 ч дня.

Пар-ры В – абсолютная минимальная температура и энтальпия воздуха соотв этой температуре и средней относительной влажности самого холодного месяца в 13 ч дня. Эти параметры определяются как средняя за 8 наиболее суровых зим за последних 50 лет.

Теплый период.

А - средняя температура и энтальпия возд наиболее жаркого месяца. Более высокие значения t быв < чем 400 часов в году.

Б – температура более высокого значения, кот в данном географич пункте наблюдается менее 220 часов.

В – абсолютная максим t и соотв ей энтальпию зарегистрир за 50 лет.

Выбор параметров следует принимать в соответсвии с нормативными документами. Для большинства зданий (жилых, общественных, производственных) для холодного периода приним пар-ры Б, некоторые сельскохозяйственные – А. Для теплого периода принимаются параметры А.

Нормируемые параметры внутреннего воздуха.

Нормативные документыустанавливают оптимальные и допустимые пар-ры внутр возд t; v; φ в зависимости от назначения помещения для жилых, общественных, административ зданий,; от категории работ для производственных зданий и от периода года.

При расчёте СВ принимаем допустимые параметры. Для холодного периода и переходных условий – это одинаковые параметры, а для тёплого периода они будут отличаться.

Для помещений жилых зданий t воздуха в тёплый период не нормируется.

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД: общ. здания - tB=tАH+3 оС, произв. здания - tB= tАH +4 оС; ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД и ПЕРЕХ ПЕР-Д: общ. Здания –по назначению, произв. здания - по категории работ.

Категории работ.

Кат.раб.-это разграничение работ по энергозатратам организма чел.

1. легкие физич. работы - производятся сидя или стоя, или связаны с ходьбой, но не требуют систематического физическ. напряжения или поднятия и переноса тяжести. энергозатраты до 174Вт. К ним относ.: точное приборостроение, часовое, швейное производство, сфера управления, полиграфия и др.

2. Физич. работы средней тяжести:

2а- работы, связанные с постоянной ходьбой, исполняются стоя или сидя, но не требуют перемещ. тяжестей, энергозатраты 175-232 Вт. Механосборочное производство. прядильные, ткацкие фабрики.

2б –работы, связанные с ходьбой и переносом тяжестей до 10 кг, эн.затраты 233- 290Вт. Деревообработка, прокатное, кузнечное, термическое, сварочное производство.

3. тяжелые физич. работы – связаны с систематич. физич. напряжением, постоянным передвижением, переносом тяжестей >10кг, эн.затраты >290Вт.

Билет №9

Избыточная теплота. Теплопоступления в помещение.

Избыточная теплота – это остаточное кол-во теплоты за вычетом теплопотерь при расчётных параметрах нар. и внутр. Воздуха после осуществления всех технологических мероприятий по их уменьшению.

Она определяется для 3 периодов года.

Значительные избытки теплоты – избытки, превышающие 23 Вт/м3. Эти помещения относятся к категории горячих цехов.

От людей: Зависят от выдел. людьми энергии при работе (категории работ), т-ры внутреннего возд. В помещении.

![]()

qчел- кол-во теплоты, выделяемой в помещении при определ. т-ре и категории работ выдел. 1 мужчиной.

к- коэф. учитывающий пол чел. В помещении К=1– муж. К=0.85– жен. К=0.75 – детей.

От искусственного освещения:

![]()

E-

нормируемое освещение в люксах, зависит от назначения помещения; qосв.

- удельн. тепловыделение от ламп, принимается по справочным данным. F- площадь

помещения , м2; ![]() -

доля теплоты, поступ. в помещения, по справочн. Данным.

-

доля теплоты, поступ. в помещения, по справочн. Данным.

Опр. кол-ва теплоты от нагретого оборудования. Можно производить:

1. детальным способом, опр-ся теплопоступлен. от каждой нагретой пов-ти и через загрузочные отверстия.

2. ч/з установленную мощность печи или оборудования, либо исходя из затрат топлива на нагревание оборудования

![]()

![]() ,

Вт.

,

Вт.

![]() -

конвективный коэф. Теплоотдачи, Вт/м2*град., зав. от подвижности воздуха,

температуры поверхностей и воздуха, ориентации поверхностей (гориз.-верт.)

-

конвективный коэф. Теплоотдачи, Вт/м2*град., зав. от подвижности воздуха,

температуры поверхностей и воздуха, ориентации поверхностей (гориз.-верт.)

![]()

![]() -лучистый

коэф. теплоотдачи, зависит от разности четвертых степеней абс. температур

поверхностей, и приведенного коэффициента излучения. По нормам, допускается

температура поверхности оборудования не более 45 град.

-лучистый

коэф. теплоотдачи, зависит от разности четвертых степеней абс. температур

поверхностей, и приведенного коэффициента излучения. По нормам, допускается

температура поверхности оборудования не более 45 град.

Опр. кол-ва теплоты через загр. оверстия:

![]()

q- уд. теплопоступления через проем, т.е. с 1 м2 отверстия.

Fотв- площадь загр. отверстия.

Tвп - т-ра внутри печи. Токр - т-ра окр. воздуха.

z- время, в течении кторого открыто отверстие, мин. ἠ - степень открытия отверстия. альфа 1 и 2 - углы раскрытия, в градусах.

2 способ – по известной мощности оборудования:

![]()

![]() -мощность,

-мощность, ![]() -доля

теплоты, поступающей в помещение.

-доля

теплоты, поступающей в помещение.

Поступление

теплоты от ост. материала и продукции.Теплопоступления

от остывающего материала и при переходе его из жидкого состояния в твердое

опр-ся: ![]()

Gмат -

расход остыв. материала. сж,ств - уд. теплоемкость

мат-ла в жидком и тв.сост. iпл - теплота фазового превращения

мат-ла. tнач,кон,пл - т-ры нач., конечная

и т-ра пл-я мат-ла. z- интервал времени в теч. которого происх-т снижение т-ры

материала в помещении, час. Если фазового перехода нет, то: ![]()

Теплопоступления через остекления. Рассчитываются для тёплого периода года. Теплопоступления в помещения через заполнения световых проемов в каждый расчетный час определяется как суммарные теплопоступления за счет солнечной радиации и теплопередачи (невелики).

![]() Вт.

Где Q_(∥р)- теплопоступления за счет солнечной радиации. ап-

показатель поглощения теплового потока солнечной радиации ограждающей

конструкцией и оборудованием.

Вт.

Где Q_(∥р)- теплопоступления за счет солнечной радиации. ап-

показатель поглощения теплового потока солнечной радиации ограждающей

конструкцией и оборудованием.

Q_(∥Т) – теплопоступления за счет теплопередачи. Q_(∥Т)= q∥Т∙F, Вт. Где q_(∥Т) - удельное теплопоступление, т.е. теплопоступления через 1м2. F – площадь остекления.

Теплопоступления за счёт солнечной радиации зависит: от географической широты, ориентации фасада, конструкции остекления, вида переплётов, наличия внешних и внутренних защитных устройств, времени суток. (коэф. Инсаляции, который учитывает долю поверхности остекления, ч/з которую поступает прямая солнечная радиация). За расчётный час принимается час, когда суммарные теплопоступления за счёт прямой и рассеянной радиации максимальны.

Если в помещении есть окна, расположенные с нескольких сторон, то за расчетный час принимается тот час, когда суммарные поступления со всех сторон максимальные. Для этого часа производим расчет по формуле для каждой ориентации окна в отдельности. к_(отн.) - коэффициент, который учитывает то, что остекление отлично от одинарного; зависит от типа остекления и наличия солнцезащитных устройств. К(обл) – показывает долю остекления, ч/з которую проходит рассеянная солнечная радиация.

Физический смысл к_(инст.)

Если к_(инст.)=0,85, то 85% окна открыто для прямой солнечной радиации.

Теплопоступления через массивные ограждения.(стены - мала и покрытия) Определяется для тепло периода года.

![]()

![]() -

ср. за сутки кол-во поступающей теплоты

-

ср. за сутки кол-во поступающей теплоты

![]() -

изменяющаяся в течение суток часть теплопоступлений

-

изменяющаяся в течение суток часть теплопоступлений

Они зависят от: коэф. Теплопередачи, ср. t наружного возд. наиболее жаркого месяца, конструкции ограждения, коэф. Теплоотдачи, t внутр воздуха.

Теплопоступления от эл/двигателей, станков и механизмов

![]()

Кт – коэф, к-й учитывает наличие охлаждения эл/двигателей

Ксп – коэф спроса на эл/энергию, зависит от вида производства

Билет 11

Влага в помещение может поступать от людей, открытых водных поверхностей(бассейны, ванны), смоченных поверхностей(пол бассейна), от кипящих поверхностей и т д. Влаговыделение от людей зависит от категории работ и тем-ры воздуха:

µ=n∙m∙k

где: n- количество людей;

m- количество влаги, выделяемой 1 мужчиной, зависящее от категории работ и температуры внутреннего воздуха.

k -коэффициент,учитывающий пол и возраст человека;для мужчин k=1, для женщин k=0,85, для детей k=0,75.

Испарение влаги с открытой водной поверхности:

М=7,4(a+0,017∙v)∙(Pн.п.-Рп)∙101,3/Рб∙F,кг/ч,

где а–фактор скорости движения воздуха под действием гравитационных сил, зависит от температуры воды;

v-подвижность воздуха в помещении,м/с;

Рн.п. – упругость водяного пара, соответствующая полному насыщениювоздуха при его температуре, равной температуре поверхности воды,кПа.

Рп – парциальное давление воздуха в помещении при температуре воздуха в помещении, кПа

f – площадь поверхности испарения.

количество воды, испаряющейся с мокрых поверхностей ограждения и оборудования может быть определено при а=0,031. Количество влаги, испаряющейся с кипящей поверхности принимается равным 35-40 кг/ч на 1 м2 поверхности по кол-ву теплоты, необходимой на парообразование. Количество влаги, образующейся при сжигании газов зависит от их химического состава и определяется на основании реакции горения. При охлаждении электродвигателей эмульсией количество выделяющейся влаги 0,15 кг/кВт установленной мощности.

Во многих случаях, сведенья о количестве выделяемой в производственном процессе влаги принимаются по данным технологов. Влагопоступление в помещение снижают за счёт установки местных отсосов: – источник полностью укрыт – 5-10% от общих влаговыделений;– полуоткрытые источники – 10-15%;–открытые – 20-35%.

Билет №2

Поступление вредных веществ в воздух помещений

Многие производственные процессы сопровождаются выделением в воздух вредных газов, паров, пыли.

По характеру воздействия на человека: удушающие; раздражающие, отравляющие, канцерогенные.

По степени токсичности: 1класс-чрезвычайно опасные, 2кл-опасные, 3кл-умеренноопасные, 4 кл-мало опасные. Класс опасности и ПДК приводится в нормативных документах.

ПДК-это такая концентрация вредных веществ в рабочей зоне, при которой человек на протяжении своей трудовой деятельности не причиняет вреда своему организму и будущему потомству.

Действие пыли на человека определяется ее дисперсностью и составом. Тонкодисперсная пыль проникает в легкие и вызывает серьезные заболевания (силикоз легких), кроме того она и взрыво- и пожароопасна.

Влияние вредных веществ зависит от их концентрации, времени воздействия, токсичности и дисперсности (для пыли).

При санитарной оценке используют объемную массовую концентрацию-это содержание массы вредных веществ в 1м3 воздуха. Содержание вредных веществ не должно превышать ПДК в раб.зоне.

При содержании нескольких загрязнителей однонаправленного действия сумма отношений концентраций к ПДК каждого загрязнителя не должно превышать ПДК.

В общественных зданиях основной загрязнитель-углекислый газ. Выделение СО2 зависит от возраста и категории работ. MCO2=n•m1Co2 Где n-кол-во людей; m1Co2-кол-во СО2,выделяемое одним человеком. m1Co2=40г/ч при легкой работе, m1Co2=90г/ч при тяжелой работе.

Кол-во вредных веществ, поступающих в помещение зависит от технол-го пр-са и обычно принимается по данным технологов, в некоторых случаях их можно рассчитать.

Lпр =

Lм.о. + ![]() м3/ч

(q – концентрация, мг/м3) из (4)

м3/ч

(q – концентрация, мг/м3) из (4)

Билет №3,4

Воздухообмен – частичная либо полная замена воздуха, содерж-го вредности, чистым атмосф-м (наружным).

Расчет ВО включает: выбор схемы организации ВО (способы подачи и удаления воздуха) и определение расхода прит-го воздуха, необходимого для поглощения избыточной теплоты, влаги и вредных веществ.

Воздухообмены назначают по виду вредности, для разбавления которой они предназначены:

по избыткам явной теплоты;

поо избыткам полной теплоты

влаге;

по вредным веществам.

Расчет ВО должен обеспечивать нормируемые пар-ры воздуха в раб. зоне помещ-я в теплый, холодный периоды и при переходных условиях.

Расход приточного ВО по избыточной явной теплоте получается:

Lпр =

Lм.о. + ![]() м3/ч

м3/ч

Расход приточного во по избыточной полной теплоте получается:

Lпр =

Lм.о. + ![]() м3/ч

м3/ч

Расход приточного во по влаге получается:

Lпр =

Lм.о. + ![]() м3/ч

(из 3)

м3/ч

(из 3)

Расход приточного ВО по разбавленным вредн. веществам получается:

Lпр =

Lм.о. + ![]() м3/ч

(q – концентрация, мг/м3) из (4)

м3/ч

(q – концентрация, мг/м3) из (4)

где ![]() -

расход воздуха, удаляемый местными отсосами из раб. зоны помещения, либо на

технологич-е нужды;

-

расход воздуха, удаляемый местными отсосами из раб. зоны помещения, либо на

технологич-е нужды;

∑ Qизб – избыт-й явный тепловой поток в помещ., Вт;

M – избытки влаги в помещении, г/ч;

mi – расход каждого из вредных вещ-в, поступающих в помещ., мг/ч;

с – уд. теплоемкость воздуха, с = 1,005 кДж/кг 0С;

ρ – плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м3.

ВО определяется по каждой из переч-х вредностей для теплого, холодного и перех-го периодов. За расчетный принимается большее из полученных значений.

Если в помещ-и выдел-ся вредные в-ва однонаправленного действия (ацетон, бензин), то расход приточного воздуха определяется как сумма расходов в-ха, необходимых для разбавления каждого из веществ.

Расход приточного в-ха в помещении зд. без местных отсосов определяется:

Расход приточного во по избыточной теплоте получается:

Lпр = ![]() м3/ч

м3/ч

Расход приточного во по влаге получается:

Lпр = ![]() м3/ч

м3/ч

Расход приточного во по разбавленному вредн. веществу получается:

Lпр = ![]() м3/ч

(q - концентрация).

м3/ч

(q - концентрация).

Определение воздухообмена (ВО) по нормативной кратности.

Для многих помещений общественных зданий во определяют по его нормативной кратности:

L=n*Vn; м3/ч

где n – нормативная кратность ВО, 1/ч (ч-1);

Vn – объем помещения; м3

n = L/ Vn; 1/ч

Отношение расхода воздуха, подаваемого в помещение, к его объему называют кратностью ВО.

Для помещ. высотой 6м и > объем помещения необходимо принимать Vn = 6F, где F – площадь помещения, м2.

Для помещений, в которых возможно открывание окон в тёплый период допускается за расчётный воздухообмен принимать макс. Для холодного периода или переходных условий. Недостаточное кол-во воздуха в тёплый период можно компенсировать за счёт открывания окон и фрамуг. В помещениях, где недопустимо открывание окон (чистые помещения) за расчётный принимается максимальный из трёх периодов.

Билет №3,4

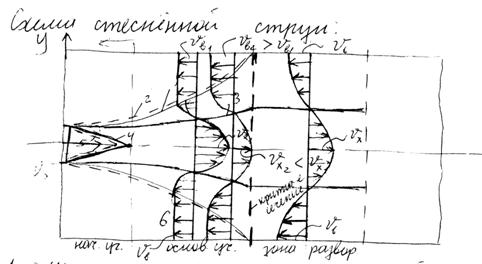

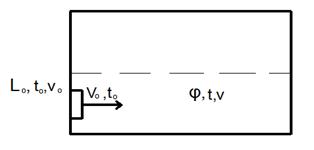

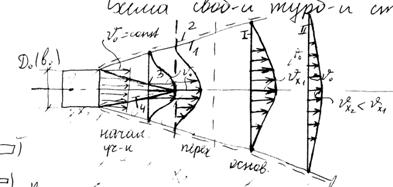

Приточной струей называется поток воздуха с расширяющимися границами за счёт вовлечения в неё окружающих слоёв жидкости, образованная принудительным истечением воздуха из воздухораспределителя.

В зависимости от режима движения струи бывают ламинарные и турбулентные. Определяется режим движения критерием Рейнольдса (критическое значение 2400). В вентиляционной практике струи в основном турбулентные.

Струи подразделяются по степени стесненности на свободные, стесненные и полуограниченные. Свободные струи не испытывают на себе влияния ограждающих конструкций. Их иногда называют затопленными. Стесненные испытывают влияние ограждающих конструкций, в результате чего изменяются их скорость и температура. Полуограниченные распределяются вдоль какой-то плоскости. Например, струя, истекающая из отверстия, расположенного вблизи какой-либо плоскости помещения, называется настилающей.

По температуре разделяются на изотермические, неизотермические. Если температура в приточной струе равна температуре окружающего воздуха, то такая струя называется изотермической. Неизотермичность характеризуется критерием Архимеда.

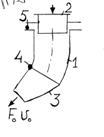

В зависимости от геометрической формы отверстия воздухораспределителя: осесимметричные и плоские струи.

К осесимметричным относятся: компактные, конические, кольцевые, веерные и неполные веерные, закрученные.

Компактные струи – это струи, истекающие из круглых, квадратных и прямоугольных отверстий при соотношении сторон не более 1 к 3. Называются осесимметричными, так как условия эжекции симметричны относительно оси. Для квадратных и прямоугольных отверстий на некотором расстоянии от отверстия условия эжекции выравниваются и струи преобразуются в круглые.

Независимо от формы струи все струи, у которых при истечении нет принудительного изменения их направления, имеют угол раскрытия 12°25’.

конические струи образуются при истечении воздуха из воздухораспределителя с диффузором для принудительного расширения воздушного потока. При этом образуется круглая струя, но ее границы принудительно расширены.

Кольцевые струи образуются при изменении направления движения на угол β<180°. При β=90° образуется веерная струя, при 180≥β≥90° - неполная веерная струя. Часто такие струи устраивают под потолком.

Закрученные струи – струи, которым при помощи установленного на выходе закручивающего устройства придается вращательное движение. В таких струях наряду с осевой и радиальной имеется еще и тангенциальная составляющая скорости.

Плоские струи – струи, истекающие из отверстия щелевой формы (соотношение сторон больше 1:20). Эжекция воздуха происходит только с двух сторон. Скорость падает медленней.чем у осесимметричных струй.

Свободные турбулентные струи

Билет №13

Стесненные турбулентные струи

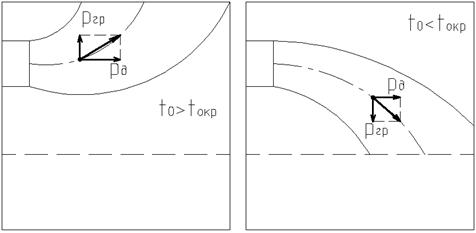

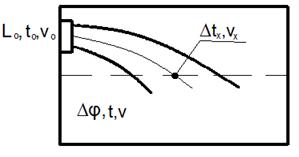

Развитие турбулентных струй в ограниченном объеме широко распространено в технике и в частности в вентиляции. Развитие стесненных струй отличается от свободных. Характеристики стесненных струй в основном зависят от степени стесненности области их распространения, которая характеризуется отношением H/do, где do – характерный размер воздухораспределителя, H – характеризует область распространения струи. При соотношении H/do<=10 для осесимметричных и H/do<=16 для плоских течение струи не подчиняется законам течения свободныхструй и она считается стесненной.

· ₽

·

![]()

1 – динамическая граница струйного пограничного слоя

2 – тепловая граница струйного пограничного слоя

3 – граница нулевой продольной скорости

4 – потенциальное ядро потока

5 – циркуляционная зона

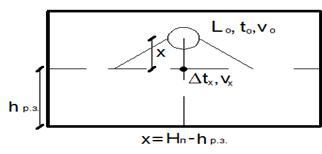

При истечении струи создается прямой поток воздуха, создаваемый истечением из воздухораспределителя, и образуется поток, направленный навстречу. Граница струи криволинейна. В струе выделяется начальный, основной участок и зона разворота.

Сечение, в котором граница струи пограничного слоя достигает границы помещения называется критическим сечением. vв – скорость обратного потока. Она уменьшается от критического сечения до оси. Поле скоростей обратного потока равномерно. При достижении критичского сечения начинается зона разворота и разрушения струи.

Скорость на оси стесненной струи меньше, чем в свободной. Чем больше стесненность помещения, тем меньше расход воздуха в струе, тем больше уровень турбулентности и быстрее происходит падение осевой скорости. Это объясняется характером распределения статического давления по длине и ширине помещения. Отношение возвратной и осевой скорости в критическом сечении и зоне разворота постоянно=0,818. Наибольшая длина, на которую может распространиться стесненная струя, зависит только от H/do. Дальнобойность струи не может быть увеличена за счет увеличения скорости, так как за пределами критического сечения струя распадается.

Температура по оси струи уменьшается, если струя нагретая, либо увеличивается, если охлажденная, до критического сечения, а затем почти не изменяется.

Существует множество различных методов определения скорости и температуры в стесненной струе. В расчетах для стесненных струй применяется упрощение и вводится коэффициент стеснения Кс, который учитывает уменьшение скорости на оси стесненной струи по отношению к свободной.

Билет №1

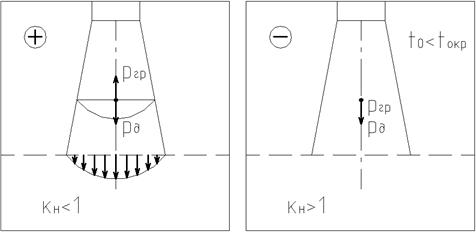

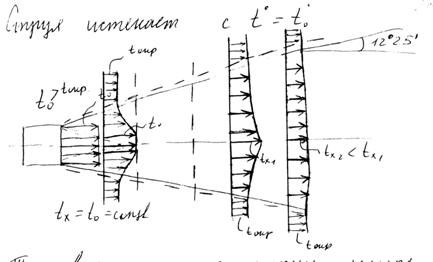

При подаче в помещение в-ха с тем-рой отличающейсяся от тем-ры окружающего в-ха образуются неизотермическая струя.

На пар-ры (V, t) струи и траекторию ее движения оказывают влияние инерционные силы, вызванные кинетической энергией потока и гравитационные силы, возникающие за счет разности плотностей в-ха в струе и помещении. Соотношение этих сил определяется критерием Архимеда:

При

Аr0<0,001 считается, что струя слабо неизотермическая, влияние гравит-х сил

незначительно и расчет производится без учета искривления оси струи.

При

Аr0<0,001 считается, что струя слабо неизотермическая, влияние гравит-х сил

незначительно и расчет производится без учета искривления оси струи.

Схемы вертикальных неизотермических струй:

При

подаче подогретого в-ха напр-е инерционных и гравитационных сил различны, что

уменьшает скорость на оси струи по сравнению с изотермической. А при подаче

охл-го в-ха напр-е одинаково, т.е скорость увеличивается.

При

подаче подогретого в-ха напр-е инерционных и гравитационных сил различны, что

уменьшает скорость на оси струи по сравнению с изотермической. А при подаче

охл-го в-ха напр-е одинаково, т.е скорость увеличивается.

Схемы горизонтальных неизотермических струй: При Аr≥0,001 необходимо учитывать искривление струи.

При

сложении инерционной и грав-ой сил происходит искривление оси струи (при

нагреве вверх, при охл. вниз).

При

сложении инерционной и грав-ой сил происходит искривление оси струи (при

нагреве вверх, при охл. вниз).

При расчетах мы будем пользоваться коэф-ом неизотермичности, кот. приводиться в справочной лит-ре.

Методы расчёта неизот-х струй основаны на предпосылках:

1. изменение кол-ва движения в направлении распространения струи равно изменению подъёмной силы

2. кол-во изб. теплоты в струе остаётся постоянным и равным кол-ву изб. теплоты на истечении струи

3. профили v и t подобны

Билет №15

Расчет воздухораспределения в помещении

Известная величина: расход L, м3/ч воздуха, принимаем tприт - должна быть минимальной, но должна обеспечивать оптимальные условия (12 оС), выбираем тип ВР.

Существует 2 направления:

I.

1) Принимаем vрек. на выходе из ВР

2) На

её основании определяем площадь живого сечения ВР, необходимых для подачи

требуемого расхода воздуха: ![]()

3)

Определяем кол-во и действительную площадь живого сечения ВР: ![]()

n

округляем в большую сторону. ![]()

4) Определяем действительную скорость на выходе из ВР:

![]()

II.

1) Определяем количество ВР, устанавливаемых в помещении (кол-во мест установки, по модулю помещения на 1 распределитель).

2)

Определяем расход воздуха, подаваемый через 1 ВР: ![]() .

.

3)

Определяем скорость на выходе из ВР: ![]()

Затем для двух направлений определяем скорость и избыточную температуру на входе в рабочую зону

![]()

![]()

Х-расстояние до входа струи в рабочую зону

m,n – скоростной и температурныйй коэф. ВР

Сравниваем полученные значения с нормируемыми значениями

![]()

![]()

Vнорм – нормируемая скорость движения воздуха в раб.зоне;

К – коэффициент, который учитывает переход от нормируемой скорости к максимальному значению. Зависит от того, допустимые или оптимальные параметры, от категории работ, от того, каким участком входит струя в раб.зону. (Приложение СНБ)

![]() –

зависит от того, допустимые или оптимальные параметры, от назначения помещения,

воздухообмен или для восполнения теплоты, либо с избытками теплоты

–

зависит от того, допустимые или оптимальные параметры, от назначения помещения,

воздухообмен или для восполнения теплоты, либо с избытками теплоты

Если скорость на входе в раб. зону больше, чем нормируется, тогда:

1)увеличить х до входа в рабочую зону (повесит ВР выше)

2)подобрать другой ВР с большей эжекционной способностью, т.е. с меньшим коэф. m

3) увел. площадь живого сечения ВР и их количество

Если tх на входе в раб зону не соотв-т нормируемым значениям, т.е. меньше треб-й:

1) увеличить расстояние х

2) подобрать другой ВР с меньшим коэф. N (больше эжекция)

3) увеличить температуру приточного воздух

· ₽

·

![]()

Билет №29

Возд-ли: решетки, плафоны, перфорированные панели и ВВ, вихревые, сопловые, щелевые ВР.

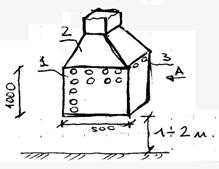

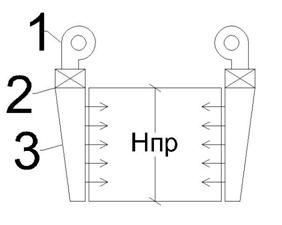

1.ВПЭПш

– ВР панельный эжекционный штампованный. Предназначен для подачи воздуха в

рабочую зону. Состоит из ВР панели – 1, короба-2, отверстий -3. Панель

цельноштампованная из стали с отверстиями, лицевая часть гладкая. Уст-ся на

высоте 1-2м от пола. m=0,6; n=0,4. Скорость быстро гасится.

Применяются устройства для напольной подачи в-ха, которые хар-ся небольшими

расходами и коэф m,n.

1.ВПЭПш

– ВР панельный эжекционный штампованный. Предназначен для подачи воздуха в

рабочую зону. Состоит из ВР панели – 1, короба-2, отверстий -3. Панель

цельноштампованная из стали с отверстиями, лицевая часть гладкая. Уст-ся на

высоте 1-2м от пола. m=0,6; n=0,4. Скорость быстро гасится.

Применяются устройства для напольной подачи в-ха, которые хар-ся небольшими

расходами и коэф m,n.

ВР для вытесняющей вент-ии (для обществ. Зд). Предназначены для использования в помещениях с изб. теплоты, в которых выделяются вредности, имеющие плотность выше плотности воздуха. Представляет собой колону с перфарир. пов-тью (с разл.формой попер.сеч). Такой ВР можно поставить на пол, разместить на стене, подвесить над обсуживаемой зоной. Приточный воздух подаётся в раб.зону, за счёт конвек-х потоков поднимается вверх и удаляется из помещения. Площадь живого сечения отверстий составляет 69% бововой поверхности.

2.

Решетки вентиляционные Р,РР и др. – предназначены для подачи в-ха

горизонтальными и наклонными компактными и неполными веерные струями в

помещениях общественных и производственных зданиях.

2.

Решетки вентиляционные Р,РР и др. – предназначены для подачи в-ха

горизонтальными и наклонными компактными и неполными веерные струями в

помещениях общественных и производственных зданиях.

1- направляющие лопатки, положение которых может изменяться создавая струю от компактной до неполной веерной. m=2…6,3; n=1,9…5,1;ξ=1,3…2,4. Меньшие значения соответствуют неполной веерной, большие – компактной. Выполняются из стали, алюминия, полимерных материалов. Сущ. решётки на круглые ВВ.

3.

ВР приколонный регулируемый веерного типа НРВ – для подачи в-ха в

производственные помещения наклонными струями с высоты 3-6м. Подвод в-ха может

осуществляться сверху или снизу. 1- корпус ВР круглого сечения; 2- решетки для

выпуска в-ха. Могут быть с 2 или 4 выпусками. m=2; n=1,6;ξ=3. ВР

размещается у колон (4 выпуска) или стен (2выпуска) производственных зданий.

3.

ВР приколонный регулируемый веерного типа НРВ – для подачи в-ха в

производственные помещения наклонными струями с высоты 3-6м. Подвод в-ха может

осуществляться сверху или снизу. 1- корпус ВР круглого сечения; 2- решетки для

выпуска в-ха. Могут быть с 2 или 4 выпусками. m=2; n=1,6;ξ=3. ВР

размещается у колон (4 выпуска) или стен (2выпуска) производственных зданий.

4.ПРМ-потолочный

плафон регулируемый многодифузорный - m=0,7, n=0,6;ξ=1,3. Подача

приточного в-ха вертикально сверху в рабочую зону. Применяются различные

потолочные решётки.

4.ПРМ-потолочный

плафон регулируемый многодифузорный - m=0,7, n=0,6;ξ=1,3. Подача

приточного в-ха вертикально сверху в рабочую зону. Применяются различные

потолочные решётки.

6.

ВПК - ВР перфорированный круглый - m=0,5, n=1;ξ=1,8.

Предназначены для подачи в-ха в помещения с выделением пыли. Состоит из звеньев

различного диаметра длиной по 2м. Большая подача с малыми скоростями.

6.

ВПК - ВР перфорированный круглый - m=0,5, n=1;ξ=1,8.

Предназначены для подачи в-ха в помещения с выделением пыли. Состоит из звеньев

различного диаметра длиной по 2м. Большая подача с малыми скоростями.

Существуют сопловые и вихревые, щелевые ВР.

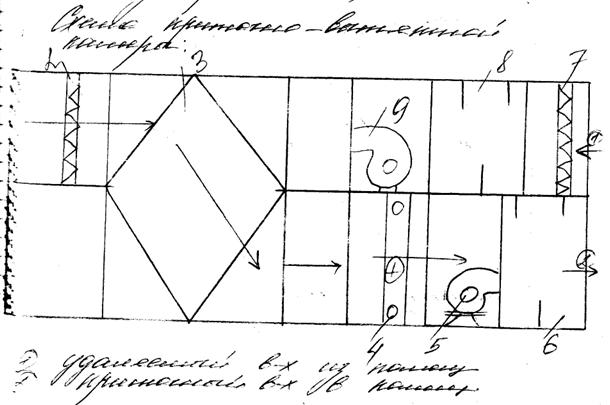

Схемы подачи воздуха в помещение

1.Непосредственно

в рабочую зону

1.Непосредственно

в рабочую зону

Рекомендуется для подачи в помещение со значительными

избытками теплоты. Наиболее экономичная из всех, т.к. сокращает требуемый

воздухообмен. Такая схема подачи наз-ся вытесняющей вентиляцией. Приточная

струя д. выходить из ВР с небольшой скоростью (до 1 м\с), чтобы затухание струи

происходило в рабочей зоне.

Рекомендуется для подачи в помещение со значительными

избытками теплоты. Наиболее экономичная из всех, т.к. сокращает требуемый

воздухообмен. Такая схема подачи наз-ся вытесняющей вентиляцией. Приточная

струя д. выходить из ВР с небольшой скоростью (до 1 м\с), чтобы затухание струи

происходило в рабочей зоне.

При больших расходах воздуха. ВР устанавливаются на высоте менее 4м. воздух подаётся наклонными струями по направ-ию к раб. зоне. Часто применяют все возможные вентиляционные решетки .

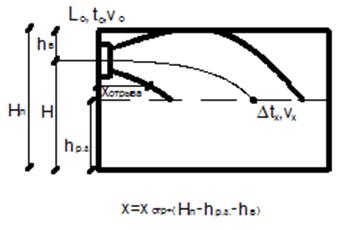

3.Подача приточного воздуха настилающимися струями

3.Подача приточного воздуха настилающимися струями

Применяется для помещений общественных зданий, где малая высота в помещении. Струя может отрываться от плоскости потока и опускаться в рабочую зону. Обычно отрывается охлажденная струя.

Хотр определяется по эмпирическим

формуламв зависимости от характеристики струи. Если Хотр˃ln ,

то струя опускается вдоль вертикальных ограждений и входит в рабочую зону

обратным потоком.

Хотр определяется по эмпирическим

формуламв зависимости от характеристики струи. Если Хотр˃ln ,

то струя опускается вдоль вертикальных ограждений и входит в рабочую зону

обратным потоком.

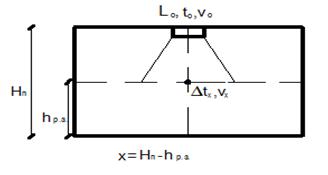

Подача приточного вохдуха сосредоточенными струями

Применяется для подачи воздуха в общественные помещения и некоторые производственные здания. Для этой схемы применяются все возможные ВР.

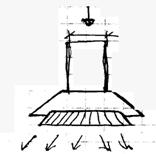

5.  Подача приточного воздуха вертикально сверху вниз

рассредоточенной струей Применяется для производственных помещений с

выделением пыли. Применяются перфорированные ВР.

Подача приточного воздуха вертикально сверху вниз

рассредоточенной струей Применяется для производственных помещений с

выделением пыли. Применяются перфорированные ВР.

Подача приточного воздуха горизонтальными сосредоточенными струями в верхнюю зону

Горизонтальная сосредоточенная струя применяется для

производственных зданий, когда требуется подать большие расходы воздуха,

рабочая зона омывается обратным потоком. Применяются сопловые ВР.

Горизонтальная сосредоточенная струя применяется для

производственных зданий, когда требуется подать большие расходы воздуха,

рабочая зона омывается обратным потоком. Применяются сопловые ВР.

Билет №6

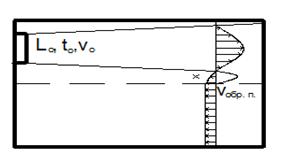

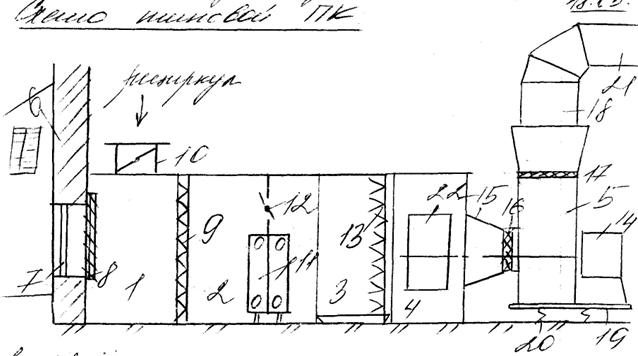

Приточные камеры, приточно-вытяжные камеры

В приточных камерах происходит обработка в-ха (очистка, нагревание, адиабат увлажнение). Приточные камеры в обществ зданиях, как правило, располагаются на 1-х этажах здания или в подвальном помещении. В пром. Зд. ПК располагся на полу цехов, на площадках, технических этажах. При компановке приточных вент систем и размещении ПК необходимо учитывать следующие моменты:

Радиус действия системы должен быть оптимальным по

технико-эконом и конструктивным требованиям и составлять не более 50-60м.

Высота помещения для расположен оборудования должна быть не менее, чем на 0,8м

больше высоты оборудования, но не менее 1,8м от пола до низа выступающих частей

оборудования. Ширина прохода для персонала между оборудованием и стеной не

менее 0,7м. ПК общественных зданий необходимо располагать под и рядом с

помещениями, для которых уровень шума не нормируется или допускается большой.

Радиус действия системы должен быть оптимальным по

технико-эконом и конструктивным требованиям и составлять не более 50-60м.

Высота помещения для расположен оборудования должна быть не менее, чем на 0,8м

больше высоты оборудования, но не менее 1,8м от пола до низа выступающих частей

оборудования. Ширина прохода для персонала между оборудованием и стеной не

менее 0,7м. ПК общественных зданий необходимо располагать под и рядом с

помещениями, для которых уровень шума не нормируется или допускается большой.

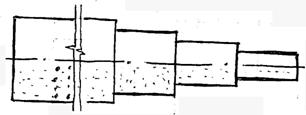

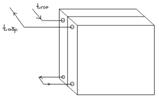

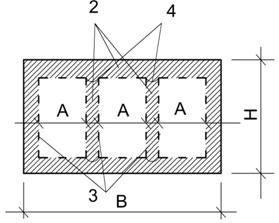

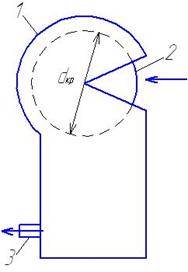

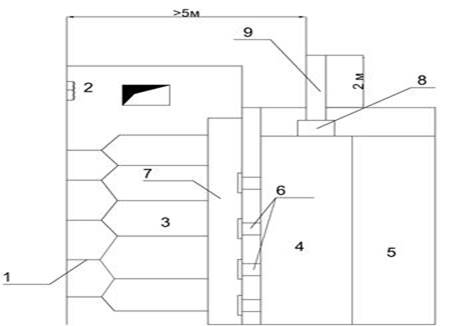

ПК могут быть выполнены в строительных конструкциях или же типовые металлические, состоящие из отдельных секций (приёмной, калориферной, оросительной, вентиляторной, шумоглушения и соединительной).

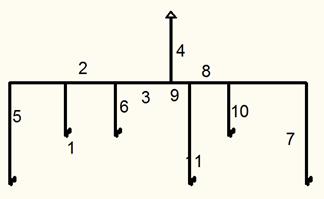

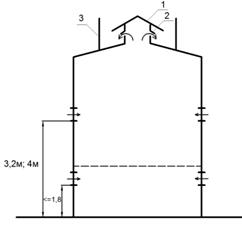

1 - приемная секция; 2 – калориферная секция; 3-оросительная секция; 4 – соединительная секция; 5 – вентилятор; 6 – нар стена; 7- воздухозаборная решётка, уст-ся в наружной стене; 8- утеплённый воздушный клапан; 9- фильтр; 10 – отверстие для рециркуляционного в-да; 11 –калориферы; 12-обводной канал с дроссель-клапаном; 13- форсунки; 14-электродвигатель; 15-конфузор; 16 и 17-гибкие вставки; 18-воздуховод приточный; 19-виброизолирующее основание; 20-пружинные виброизоляторы; 21-шумоглушитель; 22-герметичная дверца для обслуживания.

Наружн воздух поступает через воздухозаборные решетки, которые могут располагаться в воздухозаборной шахте или в проеме наружной стены. Воздух проходит ч/з утеплённый клапан, который предназначен для предотвращения от замерзания. Для этого он прогревается за 10-20 мин до открытия. В приёмной секции установлен фильтр для очистки наружного воздуха от пыли. В оросительной секции расположены форсунки для разбрызгивания воды. К соединительной секции присоед вентилятор с электродвигателем посредством конфузора и гибкой вставки, которая находится также и на нагнетательной стороне в-ра, к которой присоединяется приточный воздуховод. Для снижения шума и вибрации кроме гибких вставок применяется виброизолирующее основание с пружинными виброизоляторами, а также после в-ра на прямом участке воздухопровода устанавливается шумоглушитель. Для обслуживания ПК в соединительной секции предусматриваются герметичные дверцы.

· ₽

·

ПК в зависимости от технологических требований к обработке в-ха могут выполнять либо с полным набором секций, либо с частичным. Возможна рециркуляция в-ха.

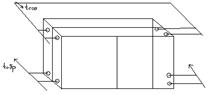

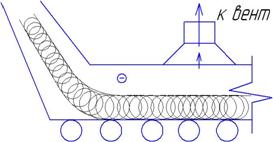

В с.в. для снижения затрат исп-ся утилизация и рециркуляция теплоты, в-х удал-ся из помещений жилых и общ-х зд. с темп. 20-240С, из произв-х – с более высокой. Теплота удаляемого воздуха может использоваться для подогрева прит. в-ха в спец. установках, содержащих теплообменник-утилизатор. Такая система наз. приточно-вытяжной, которая м.б. внутренние, наружные, подвесные.

В качестве т/о может использоваться перекрёстноточный рекуператор, роторный, с промежуточным теплоносителем.

1-утепленный воздушный клапан; 2-фильтр для очистки прит. в-ха; 3-теплообменник-утилизатор; 4-калорифер; 5-вентилятор для подачи прит. в-ха; 6-секция шумоглушения;7-фильтр для очистки удаляемого. в-ха; 8-секция шумоглушения; 9- вентилятор для удаления. в-ха из помещ;

Билет №28

Вентил. ВВ и каналы проектируются в соответствии с СНБ, учитывая хар-ки перемещаемой среды, требования пожарной безопасности. В сис-мах вентиляции исп-ся возд-ды из разл. материалов.

В зависимости от перемещаемой среды выделяют:

1. При перемещении воз-ха с t не более 80°С и относит. влажностью ϕ до 60% применяются след. мат-лы для ВВ: бетонные, ж/б, гипсовые вент. блоки; асбестоцементные, гипсокартонные, гипсобетонные, стальные (оцинкованные и кровельные), стеклоткань, бумага и картон. Асбестоцементные короба запрещены в сист-мах приточной вент-ции.

2. При перемещении в-ха с tболее 80°С и относит. влажностью ϕ свыше 60% применяются бетонные, ж/б, асбестоцементные, стальные (оцинкованные), Аl-ые, пластмассовые трубы и плиты, стеклоткань, бумага и картон с соответствующей пропиткой.

3. При перемещении смеси в-ха с химически активными газами, парами и пылью прим-ся: керамич., асбестоцементные, пластмассовые трубы и короба, блоки из кислотоупорного бетона, стеклоткань, металлопластиковые блоки с соответствующими защитными покрытиями и пропиткой.

Есть 2 класса воздуховодов: класс П-плотные и класс Н-нормальные. Допустимые потери либо подсосы в-ха ч/з неразъемные соединения ВВ класса П и Н, в м3/ч на 1 м2 развернутой площади ВВ не должны превышать значений, приведенных в СНБ.

Воздуховоды бывают по форме: круглого и прямоугольного сечения. Диаметр и размеры нормируются. Диаметр круглого сечения нормируется от 50 до 10.000 мм, прямоугольного - от 100×150 до 1600×2000. Размеры ВВ необходимо уточнять по каталогу завода изготовителя. Предпочтение необходимо отдавать круглым ВВ.

Круглые воздуховоды обладают:

-большей жесткостью из-за отсутствия граней;

-меньшей подверженностью коррозии;

-меньшим сопротивлением движению воздуха;

-меньшим расходом металла;

-более просты при монтаже.

Преимущества прямоугольных воздуховодов:

проще размещать в ограниченном пространстве и удобнее вписать в интерьер.

В зависимости от материала ВВ: металлические, метало-пластиковые, неметаллические.

По способу конструкции ВВ: прямошовные и спиральные.

Толщину листовой стали необходимо принимать в соответствии с СНБ в зависимости от размеров воздуховодов (0,5-1,4 мм). Креплениепроизводится с помощью подвесок, кронштейнов и т.п., расстояние между креплениями нормируется в зависимости от диаметров и размеров воздуховодов и от соединения воздуховодов.

По способу соединения воздуховоды бывают: фланцевые, бесфланцевые и сварные.

Фасонные части: отводы (900, 450), переходы с одного диаметра на другой, переходы с одного сечения на другой, переходы с круглого сечения на прямоуг., тройники, крестовины. Размеры фасонных частей нормируются в зависимости от диаметров и размеров сечения.

Круглые ВВ центрируются по оси, а прямоуг. по краю.

Металлопластиковые воздуховоды изготавливаются из листовых панелей, которые представляют собой слой вспененного пластика толщиной в 20 мм, проложенного между 2-мя слоями термообработанного гофрированного алюминия (ρ = 46-48 кг\м3; λ = 0,019 Вт\м0С). Преимущества: легкие, обладают высокой прочностью, имеют высокие теплоизоляционные свойства, высокая огнестойкость. Изготавливаются непосредственно на объекте. Выполняются в виде панелей 4000×1200×21 мм. Имеют гладкую поверхность, не требуют тепловой изоляции, имеют хороший внешний вид. Применяются редко из-за высокой стоимости.

· ₽

Гибкие и полугибкие воздуховоды. Гибкие воздуховоды изготавливаются из многослойной ламинированной алюминиевой фольги и пленки из полиэфиров, форму придает специальный проволочный стальной каркас, при транспортировке складываются в гармошку. Стандартная длина - 3 м. Воздуховоды легкие, термостойкие, при пожаре не выделяют токсичных веществ, максимальная температура от 70-3000С, миним. – от -5°С до -30°С. Применяются в качестве присоединительных воздуховодов. Недостаток: большие потери давления, что не позволяет их применять на протяженную сеть.

Тканевые воздуховоды (неметаллические) Бывают в зависимости от формы круглыми, полукруглыми, в виде сектора. Преимущества: различные цвета, способность пропускать воздух всей поверхностью, не требуют ступенчатого уменьшения диаметров, ткань выполняет функцию фильтра, возможность легкой очистки.

«-»: применяются как приточные. Область применения: пищевая промышленность.

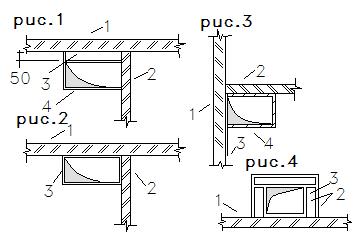

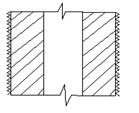

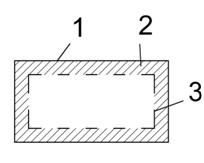

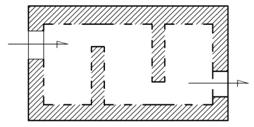

Вентиляционные каналы.Применяются в жилых и общественных зданиях, устраиваются во внутренних кирпичных стенах либо в виде приставных вертикальных каналов, либо в виде горизонтальных каналов. При размещении каналов во внутренних кирпичных стенах минимальные размеры кирпичной стены д.б. не менее 380 мм. Минимальное расстояние между одноименными каналами 140 мм, а если каналы разноименные (приток и вытяжка) - 270 мм. Не разрешается размещение каналов в наружных стенах. Как правило, каналы во внутр. стенах делаются для вытяжных СВ. При отсутствии кирпичных капитальных внутр. стен в здании делают приставные вентиляционные каналы из блоков или плит. Они выполняются из шлакобетона, шлакогипса, асбестоцемента, бетона и т.п. При расположении приставных каналов у наружных стен делают воздушную прослойку (рис. 1).

Рис.1:

1) наружная стена; 2) внутренняя стена; 3) воздушная прослойка; 4) вентканал.

Рис.1:

1) наружная стена; 2) внутренняя стена; 3) воздушная прослойка; 4) вентканал.

Рис.2: канал у внутр. стен: 1) внутренняя стена; 2) затирка; 3) приставной вентканал.

Рис.3: канал у сгораемой перегородки: 1) кирпичная стена; 2) сгораемая перегородка; 3) затирка; 4) вентканал (со стенкой у сгораемой перегородки).

Рис.4: Горизонтальный канал с двойными стенками: 1) ж/б плита перекрытия, на кот-ую устанавливается вент. канал 2) с двойными стенками; 3) воздушная прослойка.

Эти каналы д.б. огнестойкими, воздухо- и водонепроницаемыми, нетеплопроводными.

Билет №14

Полное, статическое и динамическое давление

При движении воздуха по ВВ в любом поперечном сечении различают 3 вида давления:

Статическое,

Динамическое,

Полное.

Статическое

давление определяет потенциальную энергию 1 м3 воздуха

в рассматриваемом сечении. Оно равно давлению на стенки воздуховода. ![]() .

.

Динамическое давление – кинетическаяя энергия потока, отнесенная к 1 м3 воздуха.

![]()

![]() –

плотность воздуха,

–

плотность воздуха,

![]() -

скорость воздуха, м/с.

-

скорость воздуха, м/с.

Полное давление равно сумме статического и динамического давления.

Принято

пользоваться значением избыточного давления, принимая за условный ноль

атмосферное давление на уровне системы. В нагнетательных воздуховодах полное и

статическое избыточное давление всегда «+», т.е. давление > ![]() .

Во всасывающих воздуховодах полное и статическое избыточное давление «-».

.

Во всасывающих воздуховодах полное и статическое избыточное давление «-».

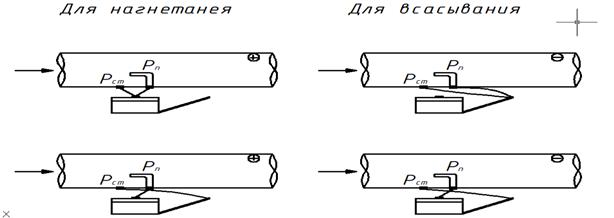

Измерение давления в воздуховодах систем вентиляции

Давление в ВВ измеряется при помощи пневмометрической трубки и какого-либо измерительного прибора: микроманометра либо др.прибора.

Для нагнетательного воздуховода:

статическое давление – трубку статического давления к бачку микроманометра;

полное давление – трубку полного давления к бачку микроманометра;

динамическое давление – трубку полного давления к бачку, а статического – к капилляру микроманометра.

Для всасывающего воздуховода:

статическое давление – трубку статического давления к капилляру манометра;

полное давление – трубку полного давления к капилляру микроманометра;

динамическое давление – трубку полного давления к бачку, а статического – к капилляру микроманометра.

Схемы измерения давления в воздуховодах.

Билет №10

Потери давления в системах вентиляции

При движении по ВВ воздух теряет свою энергию на преодоление различных сопротивлений, т.е. происходят потери давления.

Потери давления на трение

![]() –

коэффициент сопротивления трения. Зависит от режима движения жидкости по

воздуховоду.

–

коэффициент сопротивления трения. Зависит от режима движения жидкости по

воздуховоду.

![]()

![]() -

кинематическая вязкость, зависит от температуры.

-

кинематическая вязкость, зависит от температуры.

При

ламинарном режиме: ![]()

при

турбулентном движении ![]() зависит

от шероховатости поверхности трубы. Применяются различные формулы и широко

известна формула Альтшуля:

зависит

от шероховатости поверхности трубы. Применяются различные формулы и широко

известна формула Альтшуля:

![]()

![]() –

абсолютная эквивалентная шероховатость материала внутренней поверхности

воздуховода, мм.

–

абсолютная эквивалентная шероховатость материала внутренней поверхности

воздуховода, мм.

Для листовой стали 0,1мм; силикатобетонные плиты 1,5 мм; кирпич 4 мм, штукатурка по сетке 10 мм

Удельные потери давления

![]()

В

инженерных расчетах пользуются специальными таблицами, в которых приводят

значения ![]() для

круглого воздуховода. Для воздуховодов из других материалов вводится

поправочный коэффициент и

для

круглого воздуховода. Для воздуховодов из других материалов вводится

поправочный коэффициент и ![]() равно:

равно:

![]() .

.

Значение

поправочного коэффициента ![]() приводится

к справочнике в зависимости от вида материала

приводится

к справочнике в зависимости от вида материала ![]() и

от скорости перемещения воздуха по воздуховоду.

и

от скорости перемещения воздуха по воздуховоду.

Для прямоугольных воздуховодов за расчетную величину d принимают эквивалентныйdэк, при которой потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости будут равны потерям давления в прямоугольном воздуховоде:

![]()

![]() -

стороны прямоугольного воздуховода.

-

стороны прямоугольного воздуховода.

Следует

иметь в виду: расход воздуха прямоугольного и круглого воздуховодов с ![]() при

равенстве скоростей не совпадает.

при

равенстве скоростей не совпадает.

Местным сопротивлением называют аэродинамическое сопротивление, сосредоточенное в одном месте на коротком участке воздуховода (тройник, поворот, изменение сечения, воздухораспределитель, запорно-регулирующая арматура).

В местных сопротивлениях всегда происходит перестройка полей скоростей и образование на границах потоков вихрей. На поддержание вращения вихрей требуются затраты энергии, следовательно прохождении местного сопротивления сопровождается потерей давления. Завихрения начинаются на некотором расстоянии от местных сопротивлений и выравнивается на некотором расстоянии после местного сопротивления (2-3 калибра). На всем этом участке происходят потери давления на трение, но условно для удобства расчета потери давления на местных сопротивлениях считаются сосредоточенными (в одном месте).

Аналитически определяют потери давления на местные сопротивления для некоторых отдельных случаев. Чаще пользуются экспериментальными данными. Потери давления пропорциональны динамическому давлению воздуха в воздуховоде.

![]() .

.

![]() –

коэффициент местного сопротивления, безразмерная величина.

–

коэффициент местного сопротивления, безразмерная величина.

![]() –

доля потерь давления в данном сопротивлении отнесенная к динамическому давлению.

–

доля потерь давления в данном сопротивлении отнесенная к динамическому давлению.

Определяют

потери давления в долях от динамического давления. Значения ![]() принимаются

в широких пределах. При небольших скоростях значения

принимаются

в широких пределах. При небольших скоростях значения ![]() м.б.

порядка нескольких десятков или сотен.

м.б.

порядка нескольких десятков или сотен.

Иногда

в ответвлении тройников знак ![]() имеет

отрицательное значение: увеличение удельной энергии потока в ответвлении

вследствие эжекции его основным потоком. В расчетах знак нужно учитывать.

имеет

отрицательное значение: увеличение удельной энергии потока в ответвлении

вследствие эжекции его основным потоком. В расчетах знак нужно учитывать. ![]() относится

к участку с меньшим расходом.

относится

к участку с меньшим расходом.

При

движении воздуха с ![]() потери

давления следует определять с поправочным коэффициентом:

потери

давления следует определять с поправочным коэффициентом: ![]() -

на трение,

-

на трение, ![]() -

на местные сопротивления.

-

на местные сопротивления.

![]() ,

,

При ![]() .

.

При ![]() .

.

Билет №18

Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением.

Аэродинамический расчет производят для подбора размеров поперечных сечений ВВ по рекомендуемым скоростям движения воздуха, для определения потерь давления в СВ.

Рекомендуемая скорость движения воздуха в СВ:

-в магистральных ВВ: до 8 м/с (обществ.здания); до 12 м/с (произв.зд.)

-в ответвлениях: до 5 (общ.зд.); до 6 (произ.зд.)

-в вент. решетках: до 3 (общ.зд.), в воздухораспределите-лях: по расчету (произ.зд.)

Расчет состоит из двух этапов:

1)расчет участков основного направления;

2)увязка всех остальных участков системы.

Последовательность аэродинам расчета:

1)вычерчиваем аксоном.схему СВ, разбиваем на участки (с постоянным расходом и одинак.поперечным сечением), наносим на схему расходы воздуха (определяются как ∑ расходов на отдельных ответвлениях) L, м3/ч и длины l,м, наносим вент. устройства;

2)выбираем основное расчетное направление(магистраль - наиболее протяженная цепочка последовательно расположенных участков);

3) нумеруем участки начиная с меньшего расхода, расходы и длины записываем в таблицу;

4)по

рекомендуемым скоростям подбираем диаметры (для ВВкругл.сеч.)или размеры (для

ВВ прям.сеч.): ![]()

5)определяем

фактическую скорость на участках ВВ: ![]() .Запас

по скорости д.б. около 10%.Желательно, чтобы скорость постепенно уменьшалась по

направлению от вентилятора к концу магистрали;

.Запас

по скорости д.б. около 10%.Желательно, чтобы скорость постепенно уменьшалась по

направлению от вентилятора к концу магистрали;

6)

опр. потери давления на трение: ![]() ,

где n – поправочный к-т, учитывающий шероховатость, λ- к-т гидравлического

сопротивления трения. dэкв=2ав/(а+в) – если прям.сечен. По этим диаметрам и

ск-м находим R.

,

где n – поправочный к-т, учитывающий шероховатость, λ- к-т гидравлического

сопротивления трения. dэкв=2ав/(а+в) – если прям.сечен. По этим диаметрам и

ск-м находим R.

· ₽

·

![]()

7)опр.

потери давления в местных сопротивлениях: ![]()

8)опр.∑потери

давления на расчетных участках: ![]() ;

;

8)опр.

потери давления в вент.сети:  9)опр.

потери давления в вент. системе:

9)опр.

потери давления в вент. системе: ![]()

В

приточной системе: ![]() .

Расчеты в табл.

.

Расчеты в табл.

Увязка:

1. Определяем располагаемое давление на ответвлении системы: ΔРРАСП

2. Подбираем диаметры и размеры сеч.и определяем потери давления на данном ответвлении.

3. Определяем невязку φ = ((ΔРРАСП – ΔРОТВ)/ ΔРРАСП)·100%≤10%.

Если

более 10%, то производят увязку ответвлений за счет изменения размеров ВВ (не

всегда возможно) или устанавливают на ответвлен диафрагму(создает доп.местное

сопротивление на участке, на котором надо погасить давление) – металлическая

пластинка с отверстием: ![]()

где Рд – динам.давл. на участке, где устан-ся диафрагма. Размеры диафр. опред-ся по табл, в зав-ти от ξдиафри от размеров ВВ.

Билет №20

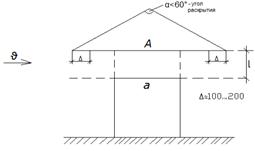

19. Аэродинамический расчет СВ с естественным побуждением

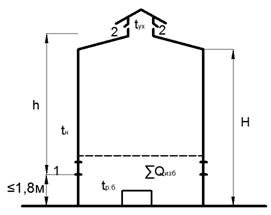

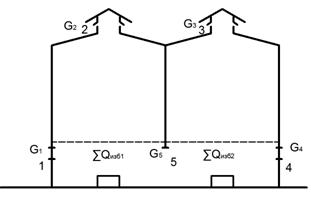

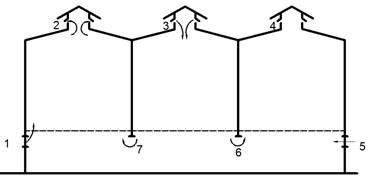

В системах с естественной вентиляцией воздух перемещается за счет гравитационных сил и ветрового давления. Для жилых, общественных, административных и бытовых зданиях расчет происходит на разность плотностей при температуре наружного воздуха +5 и внутреннего воздуха для холодного периода.

Для производственных: На разность плотностей внутреннего и наруж. в-ха по расчетным параметрам переходного периода для отапливаемых помещений. Для помещений с избытком теплоты – по расчетным параметрам для теплого периода. Для помещений без избытков теплоты рассчитывается на действие ветра скоростью 1м/с теплого периода года.

Ргр -

гравитационное давление, Па ![]() ,

,

где ![]() -высота

воздушного столба, м, принимается:

-высота

воздушного столба, м, принимается:

а) при наличии в здании только вытяжки – от середины решетки до устья вытяжной шахты;

б) при наличии в здании механического притока – от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты;

![]() -

плотность наружного воздуха кг/м3;

-

плотность наружного воздуха кг/м3; ![]() -плотность

воздуха в помещении;Плотность воздуха определяем по формуле:

-плотность

воздуха в помещении;Плотность воздуха определяем по формуле: ![]()

![]() -

коэффициент запаса на неучтенные потери,

-

коэффициент запаса на неучтенные потери, ![]() =0,9.(иногда

вводят)

=0,9.(иногда

вводят)

Естественные системы имеют небольшие гравитационные располагаемые давления с небольшими скоростями воздуха. Радиус действия естественной системы не более 10м.

Аэродинамический

расчет следующим образом: 1.Определяем располагаемое гравитационное

давление для этажей здания

Аэродинамический

расчет следующим образом: 1.Определяем располагаемое гравитационное

давление для этажей здания ![]() .

.

2.Определяем

удельные потери давления через различные этажи. За расчетное направление в

вытяжных системах с естественным побуждением принимают такое, удельные потери

давления на котором имеют минимальную величину. ![]() ,

где Σl – сумма длин участков;

,

где Σl – сумма длин участков;

3. определяем площадь сечения ВВ, а затем Определяем потери давления ∆Р=RLn+Z Потери давления на расчетном участке д.б.меньше либо равны распологаемому давлению. Если условие не выполняется, то можно: увеличить размеры воздуховодов, решеток, увеличить высоту вент.шахты и при этом увеличится гравитационное давление. Когда потери давления на участке отличаются от располагаемого более чем на 10% при большем располагаемым, то уменьшают воздуховоды, ставят диафрагмы. Увязка ответвлений должна производиться с учетом различного располагаемого гравитационного давления для этажей.

∆Ррасп5= Pгр 1этаж-∆Р2,3,4 ∆Ррасп10= Pгр 2этаж-∆Р8,9,44 ∆Ррасп11= Pгр 1этаж-∆Р9,4

Достоинство систем: нет затрат на электроэнергию, отсутствие шума.

Недостатки: зависит от этажей, метеорологических условий.

Для улучшения работы ест. СВ на вытяжных шахтах можно устанавливать дифлектор.

Билет №25

Нагрев воздуха в СВ воздушного отопления в воздушно-тепловых завесах осуществляется в аппаратах, называемыми калориферами. В них в качестве теплоносителя применяется вода t2=95-180°С, t0=70°С, а также пар различного давления и электроэнергия (электрокалориферы).

Воздух, поступающий в калориферы, не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов, а запыленность не должна превышать 0,05 мг/м3.

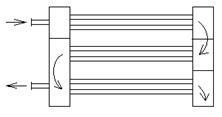

Первые модели были гладкотрубные, одноходовые.

Гладкотрубные калориферы не получили широкого распространения из-за малой поверхности теплоотдачи. Появились пластинчатые калориферы и спирально-накатные. На трубки насаживались пластины толщиной 0,5 мм прямоугольной формы. Резко возрастала поверхность нагрева, повышалась теплоотдача за счет большей скорости воздуха между пластинами. Кроме одноходовых калориферы могут быть многоходовыми с горизонтальным расположением трубок.

Многоходовой.

При теплоносителе воде следует применять многоходовой, а при паре – одноходовой. В настоящее время промышленностью выпускается два типа калориферов: 1) стальные многоходовые пластинчатые с плоскими пластинами и круглыми трубками, 2) биметаллические многопластинчатые со спирально-накатным оребрением для тепоносителя воды. Также есть для пара.

Пластинчатые калориферы изготавливаются двух моделей:

- КВСБ-П – калорифер водяной средней модели, модификация Б, пластинчатый (глубина 200 мм)

- КВББ-П – 240 мм, большой модели.

Имеют соответственно 3 и 4 ряда трубок.

Стальные пластины толщиной 0,5 мм, прямоугольной формы насажены соответственно на 6 и 8 трубок с интервалом 5 мм.

КСК-3 и КСК-4 – многоходовые, установлены горизонтально.

КСК-3 – три ряда трубок.

КСК-4

– 4 ряда трубок – калорифер спирально-накатной.

КСК-4

– 4 ряда трубок – калорифер спирально-накатной.

Теплообменный элемент (трубка) изготовлен из двух трубок, насаженных одна на другую: внутренняя трубка стальная с нар. диаметром 16 мм, наружная –алюминиевая с накатным на ней оребрением, нар. диам. 39 мм.

В КП3-СК и КП4-СК теплоноситель – пар с избыточным давлением до 1,2 МПа и температурой до 190ºС. Калориферы одноходовые, вертикальное расположение теплопередающих трубок и патрубков, патрубок для подвода пара – сверху, для отвода конденсата – снизу.

Это КСк3 и КСк4 (теплоноситель – перегретая вода с избыточным давлением до 1,2 МПа и температурой до 180ºС. Калориферы многоходовые, устанавливаются горизонтально. Средняя модель КСк3 имеет три ряда трубок по ходу воздуха, большая модель КСк4 – четыре ряда.

Канальные калориферы

Они устанавливаются непосредственно в воздуховодах, а не в приточной камере вентиляционной системы

Электрокалориферы

Состоят из ТЭНов из нержавеющей стали, заключённых в корпусе. Нагревательные элементы соединены посекционно, что позволяет иметь несколько ступеней нагрева. Имеет термостат перегрева (т.е. размыкает сетьапропределённойt.) и противопожарный термостат.

В результате расчета определяется тип калорифера, номер(размер) калорифера, осн. хар-ки, схема установки калорифера по воздуху и по теплоносителю.

Определяем кол-во теплоты, необходимое для нагревания приточного воздуха

![]() ,

Вт

,

Вт

где L- расход нагреваемого воздуха, м3/ч;

![]() кг/м3;

кг/м3;

Задаемся

массовой скоростью ρvдля калориферов КСК и КВБ оптимальные занчения

оптимальные значения ![]() кг/(м2∙с)

, допустимые –

кг/(м2∙с)

, допустимые – ![]() кг/(м2∙с);

для калориферов КВСБ-П и КВББ-П оптимальная 7-10 кг/м2с, допустимая

4-12.

кг/(м2∙с);

для калориферов КВСБ-П и КВББ-П оптимальная 7-10 кг/м2с, допустимая

4-12.

· ₽

·

Меньше значения этих диапазонов(нижний диапазон) устанавливается исходя из материальности системы(будет большой размер и маленький коэф-т теплопередачи – уменьшается эффективность. Верхняя граница связана с большими потерями давления.

Находим

площадь живого сечения ![]() ,

м2

,

м2

По справочным данным подбираем исходя из площади живого сечения для прохода воздуха тип, номер и количество калориферов

fb-принимаем из таблицы, м2 ;fwдейств-для прохода теплоносителя

Fндейств- площадь живого сечения, м2

Число калориферов для прохода воздуха, установленных параллельно

n=fb/fbдейств

Находим действительную массовую скорость, кг/(м2∙с):

![]() ,

∑-если несколько калориферов

,

∑-если несколько калориферов

Находим расход воды в калориферной установке, кг/ч:

![]() ,

(11.9)

,

(11.9)

где ![]() – удельная

теплоемкостьводы,

– удельная

теплоемкостьводы, ![]() кДж/(кг∙0С).

кДж/(кг∙0С).

Находим скорость воды в трубках калориферов, м/с:

![]() ,

1000-плотность жидкости

,

1000-плотность жидкости

Рекомендуемая скорость 0,2-0,5 м/с, нижний предел установлен исходя из предотвращения замерзания калорифера, верхний –определяется большим сопротивлением.

По

найденным значениям ![]() и

и ![]() (если

теплоноситель вода) находим для данного типа калорифера коэффициент

теплопередачи k, Вт/(м2°С),(если теплоноситель пар то по

(если

теплоноситель вода) находим для данного типа калорифера коэффициент

теплопередачи k, Вт/(м2°С),(если теплоноситель пар то по ![]() и

типу калорифера)

и

типу калорифера)

Определяем требуемую поверхность нагрева калорифера, м2:

![]() ,

(11.11)

,

(11.11)

где ![]() -

средняя температура теплоносителя , 0С;

-

средняя температура теплоносителя , 0С;

![]() -

средняя температура нагреваемого воздуха, 0С;

-

средняя температура нагреваемого воздуха, 0С;

Определяем общее число устанавливаемых калориферов :

![]() ,

округляем число колориферов до кратного их числа в одном ряду.

,

округляем число колориферов до кратного их числа в одном ряду.

Определяем суммарную действительную площадь поверхности нагрева: ∑Fндейств=∑nFндейств , тепловой поток не должен превышать расчетный более, чем на 10%

((∑Fндейств-∑Fнтреб)/ ∑Fндейств)100% ≤ 10 %, если это условие не выполняется, то нужно принять другой типоразмер калорифера и повторить расчет.

Определяем

аэродинамическое калорифера по справочным данным, по массовой скорости ![]() 1-го

калорифера ∆Ра, Па; и определяем общее сопротивление всех

калориферов ∆Ркал, в зависимости от схемы присоединения

калориферов по воздуху.

1-го

калорифера ∆Ра, Па; и определяем общее сопротивление всех

калориферов ∆Ркал, в зависимости от схемы присоединения

калориферов по воздуху.

Определяем гидравлическое сопротивление 1-го калорифера ∆Рw по справочным данным от vw теплоносителя по трубкам, и определяем суммарные гидравлические сопротивления всех калориферов ∑∆Рw в зависимости от схемы подсоединения калориферов.

1.Параллельная схема подсоединения калорифера по воздуху

∆ ![]() = ∆

= ∆ ![]() Сопротивление группы калориферов = сопротивлению 1-го

калорифера

Сопротивление группы калориферов = сопротивлению 1-го

калорифера

∆

∆ ![]()

Параллельно – последовательное подсоединение.

∆

∆ ![]() =

2∆

=

2∆ ![]()

Схемы соединения калориферов по теплоносителю

Трубопроводы, подводящие к калориферам, приточных камер не совмещаются с трубными системами ототления, горячего теплоснобжения, производственного назначения.

В 1 систему рекомендуют соединять калориферы приточных камер, калориферы тепловоздушных завес и агрегатов воздушного отопления.

Параллельное соединение Последовательные подсоединения

∆ ![]() =

∆

=

∆ ![]() ∆

∆ ![]() =2∆

=2∆ ![]()

Билет №23

Классификация и основные характеристики фильтров приточных систем

Воздушные фильтры служат для обеспыливания воздуха в системах приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления производственных, служебных и общественных зданий.

По материалу: волосяные, тканевые, губчатые, бумажные, водяные, масляные.

Также: рулонные, карманные, ячейковые, рукавные.

Фильтры классифицируются по размеру пыли, которую они могут улавливать:

Фильтры Грубой очистки (частицы d>=1O мкм), применяются при невысоких требованиях к чистоте воздуха, предназначены для уменьшения запыленности воздуха, подаваемого в вентилируемые помещения с обычными требованиями, зашиты теплообменников, калориферов, оросительных камер, приборов автоматики от загрязнения.

Фильтры тонкой очистки (частицы d>=1 мкм), применяются для тех же целей, что и фильтры грубой очистки, но удовлетворяют более жестким требованиям к чистоте воздуха. Их устанавливают в качестве второй ступени после более пылеёмких фильтров грубой очистки.

Фильтры особо тонкой очистки (частицы d>=0,1 мкм), предназначены для поддержания в помещениях заданной в соответствии с технологическими требованиями чистоты воздуха и для помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха (фармацевтическая, электронная, оптическая промышленность, медицинские операционные, реанимационные помещения и т.п.). Фильтры особо тонкой очистки устанавливаются после предварительной обработки воздуха в качестве второй или третьей ступени очистки.

Практически все фильтры крепятся на специальной раме. В качестве фильтровального материала служат:

- в фильтрах грубой очистки - металлизированные сетки, ткани из синтетических волокон;

- в фильтрах тонкой очистки - стеклоткань, иногда со специальной пропиткой, активированный уголь (фильтры с активированным углем и специальной пропиткой применяются для поглощения газов и паров токсичных веществ, которые не улавливаются другими фильтрами);

-в фильтрах особо тонкой очистки - клееное стекловолокно, клееная бумага из субмикронных волокон, различные нетканые материалы.

Замена фильтра или его регенерация осуществляется при превышении допустимой величины его аэродинамического сопротивления.

Основные характеристики фильтров:

Удельная воздушная нагрузка на фронтальное сечение, м3/(м2 ч). (Грубой и тонкой очистки: 3200-12000, Особо тонкой: 3200-6800)

Площадь фильтрующей поверхности, отнесенная к 1 м2 фронтального сечения, м2/м2. (Грубой и тонкой очистки: 0,85-55, Особо тонкой: 50-110)

Максимальная эксплуатационная температура воздуха, °С. (Грубой и тонкой очистки: 60-250, Особо тонкой: 60-250)

Начальная запыленность воздуха, мг/м3. (Грубой и тонкой очистки: 1-10, Особо тонкой: менее 1)

· ₽

·

Начальное сопротивление фильтра, Па (Грубой и тонкой очистки: 10-170, Особо тонкой: 150-500)

Билет №27

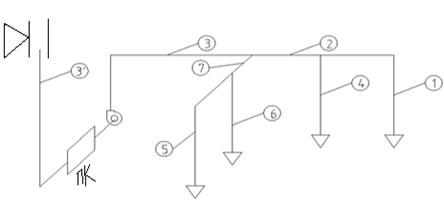

Для расчета шумоглушения необходимо изобразить схему приточной вентиляции, и расчет ведут по ближайшему помещению, расположенному к приточной установке с нанесением всех необходимых размеров. Нумеруются участки и узлы помещения. Выписываем размер помещения, объем, тип воздухораспределителей, производительность вентилятора.

В приточных установках наиболее опасно распространение звука в сторону нагнетания.

Определяем октавный уровень звуковой мощности :

Lвокт= L+20 lg P+10 lg Q+δ-ΔL1+ΔL2, дб

L- критерий шумности, дб, принимается в зависимости от типа и конструкции вентилятора.

Р- полное давление развиваемое вентилятором,Па

Q - производительность вентилятора, м3/с

δ - поправка на режим работы вентилятора, Дб, зависит от его КПД ( при правильно подобранном вентиляторе δ=0)

ΔL1- поправка, учитывающая распределение звуковой мощности вентилятора по октавным полосам частот. Зависит от типа вентилятора и от его номера, дб. Наиболее интенсивный звук проявляется в низкооктавных частотах 125...150 Гц;

ΔL2- поправка учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору,Дб

При проектировании вентиляции уровень громкости шума в помещении определяется в расчетных точка - обычно это рабочие места ближайшие к источнику шума на высоте 1,5...2м то пола.

При расчете шумоглушения приточной установки рассматривается такой вариант: расчетная точка находится в вентилируемом помещении, ближайшем к приточной камере, а шум от вентилятора распространяется по воздуховодам и через воздухораспределители поступает в помещение.

Октавный уровень звукового давления в расчетной точке помещения определяется по формуле:

Lпокт= Lвокт -ΔLсетиокт -ΔLпомещокт,Дб

ΔLсетиокт- суммарное снижение звуковой мощности по пути распространения звука от вентилятора до помещения в соответствующих октавных полоса. Это может быть в прямых участках воздуховода, в местных сопротивлениях, при отражении звука от приточной решетки.

ΔLпомещокт -снижение звуковой мощности помещения зависит от вида помещения, строительной конструкции, его объема.

При наличии одного источника шума: приток-механич., вытяжка- естественная, требуемое снижение звукового давления, Дб рассчитывается по формуле:

ΔLтрокт = Lпомокт -Lдопокт, дб

Lпомокт- определяется по данным в зависимости от вида помещения.

При наличии нескольких источников:

ΔLтрокт = Lпомокт -Lдопокт+10lg m, дб

m- число источников.

Если требуемое снижение звукового давления больше 0, то необходимо подобрать шумоглушитель на эту величину.

Источники шума: вентилятор, эл/двигатель, ВР, дросселирующие устройства.

Различают аэродинамический шум ( пульсации давления, при вращении колеса и за счёт интенсивной турбулизации) и механический(вибрации стенкой кожуха,движение подшипников).

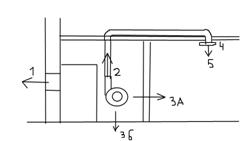

Пути распространения шума.

1-через

ПК, 2-по воздуховодам, 3А-через стенку, 3Б-через пол,4-от дроссель-клапана,

5-от ВР.

1-через

ПК, 2-по воздуховодам, 3А-через стенку, 3Б-через пол,4-от дроссель-клапана,

5-от ВР.

В приточных системах наиболее опасно распространение шума в сторону нагнетания. В вытяжных - в сторону всасывания. Основной источник шума - вентилятор.

Снижение шума происходит:

1)на прямых участках. стенки начинают вибрировать и снижают уровень звуковой мощности. В прямоугольных воздуховодах - снижение больше.

2)снижение на поворотах –значительная часть энергии отражается к источнику звука.

3)при изменении площади сечения

4)снижение в тройниках:

5)снижение при отражении от открытого конца решётки

зависит от места расположения решётки, от объёма помещения, от мебели, от кол-ва решёток в помещении

![]() -коэффициент

направленности.

-коэффициент

направленности.

Ф=1

Ф=1

Ф=2

Ф=2

Ф=4

Ф=4

Ф=8

Ф=8

Билет №16

Глушители шума

Глушители шума устанавливаются до либо после вентилятора.

Глушители по конструкции:

трубчатые;

пластинчатые;

камерного типа.

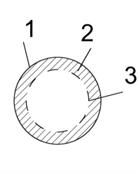

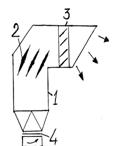

Трубчатые глушители выполняются в виде прямого участка металлического ВВ, облицованного изнутри звукопоглощающим материалом, бывают круглого и прямоугольного сечения:

1 – металлический кожух;

2 – звукопоглощающий слой (например стеклоткань);

3 – перфорированный воздуховод или сетка;

Применяются трубчатые глушители Ø до 500 мм, площадью f<0,25 м2, l=0,5-1м

Уровень шума снижается за счет поглощения. Выполняются стандартной длины.

При

больших сечениях применяются пластинчатые глушители. В них

устанавливаются пластины для большего снижения шума. Для снижения сопротивления

пластины делают с обтекателем.