Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация, г. Москва – г. Санкт-Петербург –

г. Петрозаводск - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент, академик МАНЭБ,

Лауреат премии

им. М.В. Ломоносова,

Заслуженный деятель науки РФ

ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ?

(НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ)

Одним из сильных негативных факторов любой деятельности является «недостижение поставленной цели», «неполучение запланированных результатов». Причины могут быть самые разнообразные: от нереально поставленных целей до несовпадения «желаний с возможностями». Это в полной мере относится и к процессу обучения. Набившие оскомину целевые установки на «повышение качества знаний», на «развитие мышления учащихся» и т. д. так и остаются на уровне деклараций, существенно не изменяя реального положения дел на практике.

Возникает масса практических вопросов: как обеспечить гарантированность достижения целей? как достичь запланированных результатов обучения? и наконец, как повысить эффективность, производительность образовательного процесса? Поиски ответов на эти вопросы привели учёных и практиков к попытке «технологизировать» учебный процесс, т. е. «превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом» [21, с. 7]. Именно поэтому появилось специальное направление - педагогическая технология, призванное обеспечить решение поставленных выше вопросов. Это направление зародились в 60-е годы ХХ (20) века в США, Англии и в настоящее время распространилось практически во всех странах мира.

Что же такое педагогическая технология? Прежде всего, обратимся к общему толкованию понятия «технология». Само слово «технология» происходит от греческих techne - это значит искусство, мастерство и logos - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. Наиболее привычное понятие «технология» имеет отношение к производственному процессу. В этом смысле технология определяется как совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала в процессе производства продукции. Задача технологии как науки заключается в выявлении физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов. Можно было бы привести и ряд других определений понятия технологии, но, в сущности, все они отражают основные характерные признаки технологии:

- технология - категория процессуальная;

- технология может быть представлена как совокупность методов изменения состояния объекта;

- технология направлена на проектирование и использование эффективных и экономичных процессов.

Теперь обратимся к пониманию технологии в педагогическом аспекте. Первоначально под педагогической технологией понималась попытка технизации учебного процесса. Первой ласточкой педагогической технология в этом её понимании явилось программированное обучение.

Дальнейшее развитие исследований в области педагогической технологии несколько расширило её» понимание. Под педагогической технологией стали понимать «не просто исследования в сфере использования технических средств обучения или компьютеров», но и «разработки приемов оптимизации образовательного процесса путём анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путём конструирования и применения приёмов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов» [68].

Как видим, основные общие признаки технологии находят отражение и в понимании педагогической технологии.

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов (В. П. Беспалько, Б. С. Блум, М. В. Кларин, И. Марев и др.) по проблемам педагогической технологии позволил выделить наряду с общими наиболее существенные признаки, присущие именно педагогической технологии: диагностичное целеообразование, результативность, экономичность, алгоритмируемость, проектируемость, целостность, управляемость, корректируемость, визуализация.

Диагностическое целеообразование и результативность, как признаки педагогической технологии, предполагают гарантированное достижение целей и эффективности процесса обучения.

Экономичность выражает качество педагогической технологии, обеспечивающее резерв учебного времени, оптимизацию труда преподавателя и достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки времени.

Следующая группа признаков (алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость) отражает различные стороны идеи воспроизводимости педагогических технологий.

Признак корректируемости предполагает возможность постоянной оперативной обратной связи, последовательно ориентированной на четко определенные цели. В этом смысле признаки корректируемости, диагностичного целеообразования и результативности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Педагогическая система

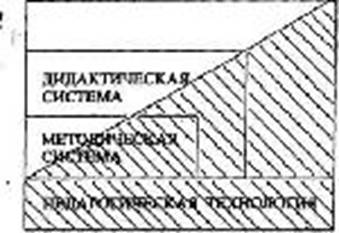

Рис. 1. «Родовая иерархия» педагогической технологии

Признак визуализации затрагивает вопросы применения различной аудиовизуальной и электронно-вычислительной техники, а также конструирования и применения разнообразных дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий.

Может возникнуть вполне уместный вопрос: указанные признаки в той или иной мере присущи и таким категориям, как педагогическая, дидактическая и методическая системы. В чём разница между этими категориями и педагогической технологией? Основное отличие, на наш взгляд, состоит именно в мере выраженности каждого признака. Если в педагогической технологии эти признаки выражены наиболее сильно, то в педагогической, дидактической и методической системах они могут быть выражены слабо или же отсутствовать вовсе. Ещё одно отличие заключается в том, что в педагогической технологии слабо представлен содержательный компонент, который присутствует в педагогической, дидактической и методической системах. Кроме того, между этими категориями существует «родовая иерархия», которую можно выразить диаграммой (рис. 1).

В таком понимании педагогическая технология, или более уже - технология обучения является составной (процессуальной) частью дидактической или методической системы. Так, например, если методическая система направлена на решение следующих задач:

1) чему учить?

2) зачем учить?

3) как учить?

То технология обучения, прежде всего, отвечает на третий вопрос с одним существенным дополнением:

4) как учить результативно?

Аналогично тому, как развитие современного производства направлено на создание гибких автоматизированных производств, так и развитие современной педагогики ориентируется на проектирование гибких педагогических технологий.

Гибкость в педагогике проявляется в переходе от единой школы к многообразию их новых типов (гимназий, лицеев, колледжей), от использования единых учебников - к выбору альтернативных учебников и учебных пособий, от единых программ и учебных планов - к их варьированию посредством выделения базовых (обязательных) предметов и предметов по выбору, от преимущественно коллективных форм организации обучения – к индивидуальным формам и обучению в малых группах, от единого уровня общеобразовательной подготовки к диалектически взаимосвязанной интеграции и дифференциации содержания обучения, от застывшей формы обучения - урока - к многообразию форм обучения, от традиционных методик обучения — к их полифоническому разнообразию и т. д. Комплексное решение этих вопросов – актуальнейшая проблема современной педагогики.

Не претендуя на целостное решение этой проблемы, мы сосредоточили свои усилия на одном из вариантов проектирования гибкой технологии обучения, базирующейся на проблемно-модульном подходе. По нашему мнению, данный подход обладает широкими возможностями и богатым потенциалом в обеспечении, именно гибкости процесса обучения.

Потенциал педагогической технологии проблемно-модульного обучения заложен в теоретических концепциях, составляющих методологическую основу технологии. В первую очередь, это общая теория функциональных систем и ведущие её принципы: системного квантования, модульности и проблемности. Во-вторых – это интеграция дидактически адаптированных теорий, вытекающих из перечисленных принципов: теории «сжатия» знаний, теории проблемного и модульного обучения. Целостным качеством, возникающим в результате интеграции этих теорий, и является гибкость, а технология, сконструированная на основе данной интеграция, получила название гибкой технологии проблемно-модульного обучения.

В процессе изложения основных особенностей предлагаемой технологии мы попытались ответить на следующие важные вопросы:

· Как отбирать и структурировать содержание учебного материала?

· Как выделять базовый необходимый минимум знаний и умений учащихся?

· Что ставить во главу угла: описательные знания (информацию) или познавательные методы (инструмент для получения информации и её переработки)?

· Как обеспечить уровневую и профильную дифференциацию обучения?

· Как наглядно и компактно конструировать учебные элементы и дидактические материалы?

· Как выбирать и сочетать целесообразные методы и формы обучения?

· Как стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся при помощи рейтинговой системы контроля и оценки?

Одним словом, на протяжении всего изложения мы постоянно держали в поле зрения самый главный вопрос любой технологии обучения: «Как учить результативно?»

Литература

1. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. — М., 1973. - С. 5-61.

2. Балашов Ю. К., Рыжов В. А. Профессиональная подготовка кадров в условиях капитализма. - М.: Высшая школа, 1987.

3. Балк М. Б., Балк Г. Д. О привитии школьникам навыков эвристического мышления // Математика в школе. - 1985. - № 2. -С. 55-60.

4. Башмаков М. И. Математика. - М.: Высшая школа, 1987.

5. Бескин Н.М. Методика геометрии. - М.; Л.: Учпедгиз, 1947.

6. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989.

7. Боголюбов В. И. Педагогическая технология: эволюция понятия // Сов. педагогика. - 1991. - № 9. - С. 123-128.

8. Б р а д и с В. М. Методика преподавания математики в средней школе. - М.: Учпедгиз, 1954.

9.Буш Г. Я. Основы эвристики для изобретателей. - Рига, 1977.

10. Васильева Т. В. Модули для самообучения // Вестник высшей 'школы. - 1988. - № 6. - С. 86-87.

11. Вевдровская Р. Б. Очерки истории советской дидактики. -— М.: Педагогика, 1982.

12.Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991.

13. Гареев В. М. и др. Принципы модульного обучения // Вестник высшей школы. - 1987. - № 8.

14. Германович П. Математика в школах профотбора // Просвещение на транспорте. - 1927.-№ 7-8.

15. Гнеденко Б. В., Черкасов Р. С. О курсе математики в школах Японии // Математика в школе. - 1988. - № 5.

16. Грегори Р. Л. Разумный глаз. - М.: Мир, 1972.

17. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

18.3арецкий М. И. За качество урока в школе ФЗУ // За промышленные кадры. - 1933. - № 12. 19. Зенкин А. А. Когнитивная компьютерная графика. - М.: Наука, 1991.

20. Кандрашина Е. Ю. и др. Представление знаний о времени и " пространстве в интеллектуальных системах / Под ред. Д. А. Поспелова - M.: Мир, 1989.

21. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ зарубежного опыта. - М.: Знание, 1989.

22. Кудрявцев В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991.

23. Ландшеер В. Концепция "минимальной компетентности" // Перспективы: вопросы образования. - 1988. - № 1.

24. Ланков А. В. Математика в трудовой школе: Очерки по методике математики. - М.: Работник просвещения, 1924.

25. Лебединцев К. Ф. Введение в современную методику математики. - Киев: Гос. изд-во Украины, 1925.

26. Лобачевский Н. И. Научно-педагогическое наследие... / Отв. ред. П. С. Александров и Б. Л. Лаптев. - М.: Наука, 1976.

27. Марев И. Методологические основы дидактики. - М.: Педагогика, 1987.

28. Махмутов М. И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975.

29. М а х м у т о в М. И. Современный урок. - М.: Педагогика, 1985.

30. Метельский Н. В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. - Минск: Высшая школа, 1977.

31. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / Сост. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. - Ml: Просвещение,

32. Минский М. Фреймы для представления знаний. - М.: Энергия,

33. Моделирование педагогических ситуаций / Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. - М.: Педагогика, 1981.

34. Моро М. И., Пышкало A.M. О. совершенствовании методов обучения математике // О совершенствовании методов обучения математике. - М.: Просвещение, 1978. - С. 7-51.

35. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа, 1990.

36. Петрусинский В. В. Автоматизированные системы интенсивного обучения. - М.: Высшая школа, 1987.

37. Пойа Д. Математическое открытие. - М.: Наука, 1976.

38. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. — М.: Наука, 1975.

39. Приобретение знаний / Пер. с япон. / Под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. - М.: Мир, 1990.

40. Представление и использование знаний / Пер. с япон. / Под ред. X. Уэно. - М.: Мир, 1989.

41. Программа-минимум единой трудовой школы. Вторая ступень. - Л., 1925.

42. Рабочая книга по математике: Пособие для изучения математики по лабораторному плану и по аккордной системе / Под ред. Г. А. Понперека. - Ч. 1-3. - М.: Госиздат, 1923.

43. Рогинский В. М. Азбука педагогического труда. - М.: Высшая школа, 1990.

44. Рыбаков А. Система проектов в школе ФЗУ // Жизнь рабочей Школы. - 1930. - № 1. - С. 30-35.

45. Сагалович Г. Математика в комплексной системе преподавания в школе первого концерта. - Минск, 1928.

46. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. - М.: Изд-во МГУ, 1989.

47. Системный анализ процесса мышления / Под ред. К. Д. Судакова. - М.: Медицина, 1989.

48. Третьяков М. Иллюстрированныйметод на уроках математики //Жизнь рабочей школы. - 1929. - № 5. - С. 41-48.

49. Ф о р м ы и методы общеобразовательной подготовки / Под ред. М. И. Махмутова. - М.: Педагогика, 1986.

50. Хамблин Д. Формирование учебных навыков. - М.: Педагогика, 1986.

51. Цирюльников А. Чему учиться: Заметки на полях истории педагогики // Учительская газ. - 1988. - 19,20,21 апр.

52. Чередов И. М. Формы учебной работы в средней школе: Кн. для учителя. - М.: просвещение, 1988.

53. Черкасов Р. С, Отани М. Новая программа по математике в школах Японии // Математика в школе. - 1991. - № 1. - С. 73-75.

54. Шатихвв Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем, - М.: Машиностроение, 1991.

55.Шохор-Троицкий СИ. Геометрия на задачах: (Основной курс). - М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1913.

56. Эйнштейн А. Физика, и реальность. - М.: Наука, 1965.

57. Эделмак Дж., Маунткастл В. Разумный мозг. - М.: Мир, 1981.

58. Эрдниев П. М. Системность знаний и укрупнение дидактической единицы // Сов. педагогика. - 1975. - № 4. - С. 72-80.

59. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас:Швиеса, 1989.

60. Ястребинецкий Г. А., Блох А. Я. О математическом образовании в средних школах США. // Математика в школе. - 1988. - J* 4. - С. 73-76.

61. Вi11stein R., Lott T. Mathematics for Liberal arts: A problem solving approach. - Menlo Park: Benjamin Cummings, 1986.

62. В1аnк W. Е. Handbook for developing Competency-Based Training Programs. - New-Jersey: Prentice Hall, 1982.

63. Bloom B. S., Broder L. Problem solving processes of college students. Supplementary Education Monograph. - Chicago: University of Chicago Press, 1950.

64. Bransford J. D., Stein S. B. The IDEAL problem solver.-" N-Y.: W.H. Freeman & C, 1984. -U .

65. Вгite11 Т. К. Competency and Exellence Minimum Competency Achivment Testing/Taeger R. M. & Title C.K. (eds). - Berkeley, 1980. -P. 23-29.

66. Сuгсh C. Modular courses in British higher education // A critical yassesment in higher education bulletin. - 1975, Vol. 3. - P. 65-84.

67. Goldschmidt В., Goldschmidt M. Modular Instruction in Higher Education // Higher Education. - 1972. - № 2. - P. 15-32.

68.International Annual on educational technology. - London, 1978-1979.

69. Кilpatriс Т. A retrospective account of the past twenty-five years of research on teaching mathematical problem solving // Teaching and Learning Mathematical Problem Solving: Multiple research perspectives. -London: LEA, 1985. - P. 1-16.

70. Lange V. Geometry in modules: Teacher's Manual. - London: Addison-Wesley P. C, 1986.

71. MadiganS., Rоuse M. Picture memory and visual-generation processes//The American Journal of Psychology.-1974, Vol. 87.-P. 151-158.

72. Modularization and progression: Issues in the 14-19 curriculum: Working Paper. - London: London Univ. Press. - 1989. - № 6.

73. Modularization and the new curricular. - London: FESC Report, 1986; Vol. 19. - № 4.

74. Moon B. Introducing the modular curriculum // The modular curriculum. - London, 1988. - P. 9-21.

75. Noddings N. Small groups as a setting for research on mathematical problem solving // Teaching and Learning Mathematical problem solving. -London; 1985. - P. 345-360.

76. Riss1and E. L. Artificial intelligence and the learning of mathematics: A tutorial sampling // Teaching and Learning Mathematical-problem solving. - London, 1985. - P. 147-176.

77. Russell J. D. Modular Instruction // A Guide to the Design, Selection, Utilization and Evaluation of Modular Materials. - Minneapolis; BPC, 1974.

78. Sсhoenfeld A. H. Mathematical problem solving. - London: Academic Press, 1985.

79.Watkins P. Modular approaches to the secondary curriculum // SCDC. - London, 1986. - P. 12-18.

86. Барабан М.А. О проведении уроков "Анализ контрольной работы" // Математика в школе. - 1988. - № 3. - С. 24-25.

81. Башмаков М.И., Резник Н.А. Развитие визуального мышления на уроках математики // Математика в школе. - 1991. -М 1. - С 4-8.

82. Векслер С. И. Найтии преодолеть ошибку // Математика в школе. - 1989. - № 5. - С. 40-42.

83. Вивюрский В.Я. Обнаружение и исправление ошибок по химии//Сред. спец. образование. - 1989. - № 1. - С. 22-23.

84. 3ив Б . Г. Быстротечные минуты урока // Математика в школе. - 1988. - № 3. - С. 13-17.

85. Методика блочно-модульного обучения / Под ред. О.Е. Лисейчикова и М.А. Чошанова. - Краснодар: Сов. Кубань, 1989. - 123 с.

86. Тетерина Д. Д. Модульная система изучения органической химии//Специалист. - 1992. -№ 3. - С. 5-6.

87. Урок физики в современной школе: Творческий поиск учителей / Сост. Э.М. Браверман. Под ред. В.Г. Разумовского. - М.: Просвещение, 1993.- 288 с

88. Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. - Ч. 1. - М.: Просвещение, 1992. - 175 с.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.