ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

« УРОКИ СТОЛЕТИЯ»

РЕФЕРАТ

на тему:

«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врачеватель тел и душ»

Руководитель:

Щербакова В.П.

Сердобск, 2021

XX век… Сколько испытаний ты принёс родной стране – России?! Революции, мировые войны, голодомор, репрессии … Но, как и в другие столетия, выдюжила, выстояла, расцвела на руинах краше прежнего. Невольно поверишь в чудеса! Но чудо это – дело рук простого народа, всегда встававшего в лихую годину на защиту своего Отечества! И ещё вера в Бога…

XX век испытывал на прочность не только людей, страну, но и православную веру. Лютующие атеисты всеми мыслимыми и немыслимыми способами вытравливали её из душ и сердец русских людей, но тем сильнее становилась она. И это не просто слова! Сколько православных святых- новомучеников дал прошедший век?!

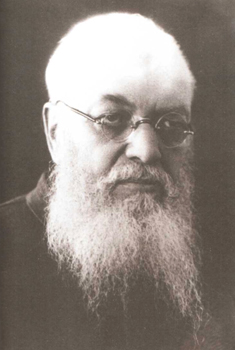

В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской православной церкви в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания было внесено имя человека, которого знают как выдающегося ученого и всемирно известного хирурга, профессора медицины, духовного писателя, богослова, мыслителя, исповедника, автора 55-ти научных трудов и 12 томов проповедей. Его научные труды по гнойной хирургии и в наши дни остаются настольными книгами хирургов.

Имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, пачкая руки лишь красками, а стал «мужицким врачом», священником, жертвой политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших залах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям, путь, полный страданий, крови, пота и гноя. Этот путь принес ему не богатство и почести, а аресты, каторги и ссылки, самая дальняя из которых была в 200 километрах от Полярного круга.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий… Врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…

Начало пути

Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович (Войно-Ясенецкий) родился в Керчи, 27 апреля 1877 года. Он был третьим ребёнком в семье, а всего детей было пять. При крещении младенца нарекли Валентином (что значит «сильный, крепкий») в честь священномученика Валентина Интерамского, получившего от Господа дар врачевания и ставшего затем священником. Подобно своему небесному покровителю он стал и врачом, и священнослужителем. А Лукой будущий святитель был назван при монашеском постриге в честь святого апостола Луки – врача и художника-иконописца.

Отец Валентина, Феликс Станиславович, принадлежал к Католической Церкви. По профессии он был аптекарем. Мать, Мария Дмитриевна, исповедовала истинную, Православную веру.

Согласно сложившимся к тому времени в России устоям, касавшимся воспитания детей, рождённых в смешанных браках, личность Валентина формировалась в русле Православных традиций. Отец его, в общем, не возражал против такого подхода и не навязывал сыну собственного мировоззрения. Религиозные основы ему преподавала мать.

В 1899 году семья Войно-Ясенецких переехала в Киев. Здесь Валентин окончил два образовательных заведения: гимназию и рисовальную (художественную) школу.

Размышляя о выборе дальнейшего жизненного пути, он рассматривал два приоритетных варианта: стать художником или врачом. Уже на стадии готовности поступать в Академию Художеств в Петербурге, он передумал и решил посвятить свои силы медицине. Важнейшим критерием выбора послужило желание облегчать людям страдания. Кроме того он считал, что на месте врача принесёт обществу больше пользы. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», — вспоминал архиепископ Лука.

В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что будет… земским врачом — занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признается: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».

Чудеса исцелений

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница — трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука лечил их, а его мать — кормила.

Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»

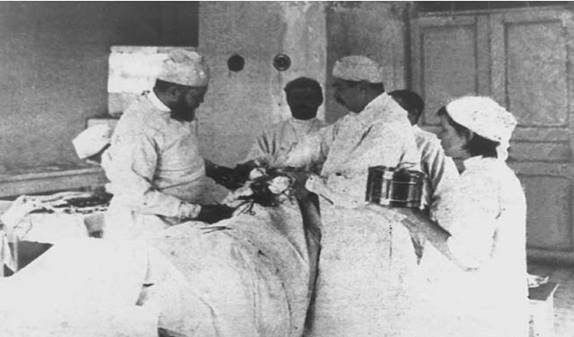

Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: делаем полторы тысячи операций в год — силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций…

Архиепископ Лука в окружении паствы. Фото из книги Марка Поповского «Жизнь и житие святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа и хирурга»

Становление учёного

В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций!

Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания — регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия — самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако — самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела — по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.

Женитьба… и монашество

Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия — «святой сестре», как ее называли коллеги, — Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало.

Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и случилось.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий овдовел в 1919 году, потеряв любимую жену и мать четверых детей. В феврале 1921 года, в страшное время репрессий, когда тысячи мирян и священников, отвергнувших обновленчество, сидели в тюрьмах, ссылках и лагерях, хирург Валентин Феликсович стал священником. Теперь он оперировал и читал студентам лекции в рясе и с крестом на груди. Перед операцией молился Божией Матери, благословлял больного и ставил на его теле йодовый крест. Когда из операционной однажды вынесли икону, хирург не приступил к операциям до тех пор, пока у высокого начальства не заболела жена и икону вернули на место. Он всегда открыто говорил о своей вере: «Куда меня ни пошлют – везде Бог». «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», – этому принципу он остался верен до конца своих дней.

«Я подлинно и глубоко отрекся от мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако врачебной и научной работы я не намерен оставлять», – писал Валентин Феликсович сыну Михаилу. И еще: «О, если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих Его…».

В 1923 году знаменитый хирург принял тайный монашеский постриг и был возведен в сан епископа. Он добровольно и открыто избрал крестный путь мученичества, страданий и подвига, путь «агнца среди волков», о котором ни разу не пожалел.

Диспуты

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным оратором — оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения, он выступал в Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:

— Скажите, поп

и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей

режете?

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин

общественный обвинитель? — парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами!

Петерс не сдавался:

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы

видели своего Бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но

я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел

там также и ума. И совести там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. «Дело врачей»

с треском провалилось…

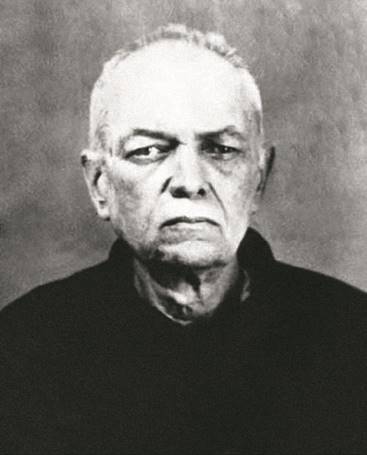

Тюрьмы и ссылки

В 1923 году Луку Войно-Ясенецкого арестовали по нелепому стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности» — неделю спустя после того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд… но тот минут двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте…

В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со

«шпаной» и получал в ответ доброе отношение даже воров

и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли…

А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору пришлось

произвести операцию молодому крестьянину. «После тяжелого остеомиелита, никем

не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области

вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его,

и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти

слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр (омертвевший

участок кости)».

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.

Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в больницу. Представился заведующему больницей, назвав свое монашеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, должность, просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У меня плохой инструмент — нечем делать». Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную — довольно высокую — оценку.

На ближайшие дни была назначена сложная операция… Едва начав ее, первым широким и стремительным движением Лука рассек скальпелем брюшную стенку больного. «Мясник! Зарежет больного», — промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция прошла превосходно.

Позже заведующий признался, что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. «Это не мои приемы, — возразил Лука, — а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Ему тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали листочки — порезано было ровно пять, как и просили…

Ссылка на Ледовитый океан

Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки — «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой милиционер, который признался ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. Милиционер не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и поселили владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. <…> Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже — холодно»…

Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось крестить двух детей совершенно необычным образом: «В станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а всё время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели»…

Хирург В. Ф. Войно–Ясенецкий проводит операцию в земской больнице

Испытания

В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и находил в себе силы для юмора. Он рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: «Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве юмора держался епископ Лука. «В самое трудное время, — писал владыка, — я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

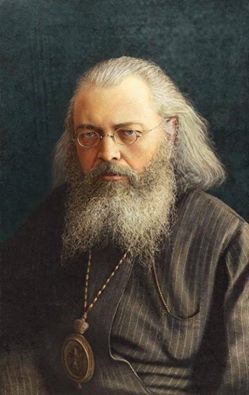

Епископ Лука, Ташкент, тюрьма НКВД, 1939 год

Однако было время, когда он и роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжелая северная ссылка… А во время третьего ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния от мучений. К нему применили жесточайшую пытку — 13-дневный «допрос конвейером». Во время этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях…

Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию — не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и пространстве…

Сколько людей сломалось в подобных условиях! А он ничего не подписал и не отрекся от сана священника. Идти по столь тернистому пути, по его признанию, ему помогало почти реальное ощущение, что его поддерживает и укрепляет “Сам Иисус Христос”.

Великая Отечественная война

В начале войны епископ Лука послал телеграмму М.И. Калинину с просьбой прервать очередную ссылку и направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу: «Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам… По окончании войны готов вернуться в ссылку».

Ответ пришел незамедлительно. В конце июля его перевели в Красноярск, назначив консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя № 1515. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй.

«Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, — вспоминает владыка. — Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».

После 10-11 часов в операционной он шел домой и молился, ибо в городе с многотысячным населением не было ни одного действующего храма.

Жил архиерей в сырой холодной комнате и постоянно голодал, т.к. на госпитальной кухне профессора начали кормить лишь с весны 1942 года, а отоваривать карточки ему было некогда. Благо, санитарки тайком оставляли ему кашу.

Коллеги вспоминали, что смотрели на него как на Бога: «Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто оперировать не мог. А гнойных ведь было – тьма! Он учил и на операциях, и на своих отличных лекциях».

После, получив, словно подачку, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от которой у партработников волосы встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»

Страшный сон

В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной — он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице…

С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила Божья благодать…

Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором… Я с ужасом проснулся…»

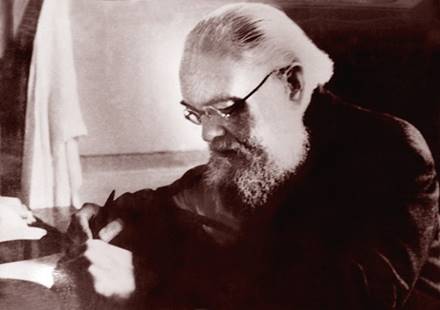

Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с работой в больницах. В конце жизни был назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная жизнь.

Аскетизм

Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питался и одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, говорил: «Латай, латай, Вера, бедных много». Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа… хуже всех, просто обидно…».

Архиепископ Лука всю жизнь был чуток

к чужим бедам. Большую часть своей Сталинской премии он пожертвовал на

детей, пострадавших от последствий войны; устраивал обеды для бедных;

ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным

возможности зарабатывать на хлеб. Однажды он увидел на ступеньках больницы

девочку-подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер,

а мать надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе

домой, нанял женщину, которая приглядывала за ними, пока не выздоровела их

мать.

«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для людей

добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил Лука.

«Вредный Лука!»

Как человек, святитель Лука был строг и требователен. Он нередко запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не терпел формального отношения к служению и подхалимства перед властями. «Вредный Лука!» — воскликнул как-то уполномоченный, узнав, что тот лишил сана очередного священника (за двоеженство).

Но архиепископ умел и признавать свои ошибки… Сослуживший ему в Тамбове протодиакон отец Василий рассказывал такую историю: в храме был пожилой прихожанин, кассир Иван Михайлович Фомин, он читал на клиросе Часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Архиепископу Луке (тогда возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно его поправлять. В один из дней, после службы, когда владыка Лука в пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошла неприятность: эмоционально размахивая богослужебной книгой, Войно-Ясенецкий задел Фомина, а тот объявил, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать храм… Через короткое время глава Тамбовской епархии, надев крест и панагию (знак архиерейского достоинства), через весь город отправился к старику просить прощения. Но обиженный чтец… не принял архиепископа! Спустя время владыка Лука пришел снова. Но Фомин не принял его и во второй раз! «Простил» он Луку лишь за несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова.

Конец земного пути

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.

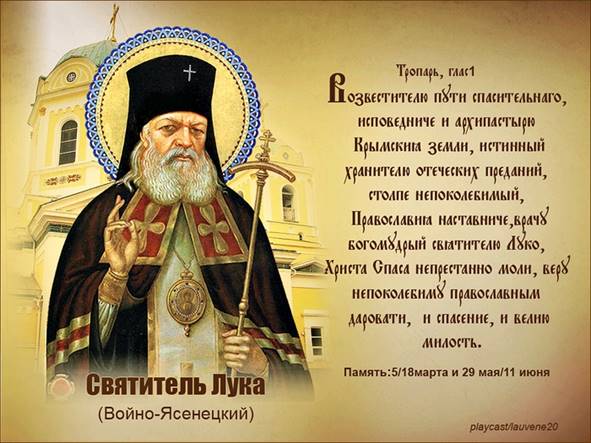

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Три дня неиссякаемым потоком люди шли попрощаться с любимым архипастырем. Многие больные у могилы святителя Луки получили исцеления.

Власти сделали все, чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»: подготовили к публикации большую антирелигиозную статью; запретили пешую процессию от собора до кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченного по делам религии никто не обращал внимания. Когда катафалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент собора, Анна, крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это — хватайтесь за борт!» Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла тронуться только с очень небольшой скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом на окраинные улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры властей отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа»…

Архиепископ Лука был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, справа от храма Всех святых г. Симферополя.

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том же году определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священно исповедника Луку в сонме новомученников и исповедников Российских XX века. После канонизации его мощи были перенесены в Свято-Троицкий Собор (17-20 марта 1996 года). Прежняя могила св. Луки также почитаема верующими.

Похороны архиепископа Луки, Симферополь, 1961 год.

Отныне каждое утро, в 7 часов, в кафедральном Свято-Троицком соборе Симферополя совершается акафист Святителю у его раки.

Постановлением Генеральной Прокуратуры РФ от 12 апреля 2000 года в соответствие с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» гражданин Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович полностью реабилитирован.

Наследие и наследники

Этот удивительный человек за свою 84-летнюю жизнь спас огромное количество безнадежных больных, причем многих из них он помнил в лицо и по фамилии. Такой «человеческой хирургии» владыка учил и своих учеников. «Для хирурга не должно быть «случая», – говорил он, – а только живой страдающий человек».

По биографии святителя Луки можно изучать историю и географию России. Он пережил революцию, Русско-японскую войну, Гражданскую войну, две мировые войны, Великую Отечественную войну, гонения на Церковь, годы лагерей и ссылок.

Вот лишь некоторые места, где ему довелось жить: Керчь, Кишинев, Киев, Чита, Симбирская, Курская, Саратовская, Владимирская, Орловская, Черниговская губернии, Москва, Переславль-Залесский, Туркестан, Ташкент, Андижан, Самарканд, Педжикент, Архангельск, Красноярск, Енисейск, Большая Мурта, Туруханск, Плахино, Тамбов, Тобольск, Тюмень, Крым…

В разные годы владыка был епископом Ташкентским и Туркестанским (25.01.1925 – сентябрь 1927), епископом Елецким, викарием Орловской епархии (5.10.1927 – 11.11.1927), архиепископом Красноярским и Енисейским (27.12.1942 – 7.02.1944), архиепископом Тамбовским и Мичуринским (7.02.1944 – 5.04.1946), архиепископом Симферопольским и Крымским (5.04.1946 – 11.06.1961).

В Тамбовской епархии владыка Лука в течение двух лет одновременно служил в церкви и работал хирургом в 150 госпиталях. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй.

Все дети профессора пошли по его стопам и стали медиками: Михаил и Валентин стали докторами медицинских наук; Алексей — доктором биологических наук; Елена — врачом-эпидемиологом. Внуки и правнуки тоже стали учёными, Войно-Ясенецкая Ольга Валентиновна явилась создателем Одесского областного патологоанатомического бюро (ООПАБ), Войно-Ясенецкий Алексей Михайлович стал профессором, доктором медицинских наук, урологом, директором центра урологии.

Память

18 марта Церковь празднует обретение мощей святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского – крупнейшего деятеля Русской Православной Церкви.

Как святой он почитается и другими Поместными Церквями, в частности, Греческой Православной Церковью. Не менее 20 храмов и часовен во имя святителя Луки построено на территории России и Украины, более 30-ти – в Греции.

На многих иконах, особенно греческих, святитель Лука изображен с хирургическими инструментами в руках.

В России в нескольких городах установлены памятники святителю, в Симферополе.

В Симферополе создан музей Св.Луки Войно-Ясенецкого.

Источники

1. Михайлова (Посашко) В. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – Профессор, врач, архиепископ. Православный журнал «Фома», №7, 2011.

2. Ахундова И. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Раненые салютовали мне… ногами». – М, 2013

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.