Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №35»

Г. о. Подольск

Серебрякова Э.М

Учитель начальных классов.

Тема «Современный урок в условиях введения ФГОС»

Введение

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями (ОУ) поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие ученика ОУ как субъекта познавательной деятельности.

Особенность ФГОС нового поколения –

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности

ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стандарта

указывают на реальные виды деятельности.

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными

изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются

и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий

(ИКТ) открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по

каждому предмету в общеобразовательном учреждении.

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга. Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих преподавателей. И всё же у многих педагогов образовательных учреждений СПО и НПО они вызвали тревогу и неуверенность в своих силах

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС

Типы уроков

Типология уроков представляет собой классификацию уроков на типы и виды (составляющие соответствующего типа уроков) по различным основаниям. В традиционной отечественной дидактике, как правило, используют типологии уроков по внешним основаниям:

1. Классификация уроков по дидактическим целям:

- комбинированный урок;

-урок совершенствования знаний, умений, навыков;

-урок изучения нового материала;

- урок контроля;

- урок обобщающего повторения;

2. Классификация уроков по этапам формирования навыка:

- вводный урок;

- тренировочный урок;

- итоговый урок.

3. Классификация уроков по используемым приемам активизации познавательного интереса и познавательной деятельности:

- урок-практикум;

- урок

-семинар;

- урок

-лекция;

- урок

-зачет;

- урок

-игра;

- урок

-конференция;

- урок

-экскурсия и др.

4 4. Классификация уроков по способу организации общения участников учебно-воспитательного процесса:

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава;

- урок организации работы в статистических парах или парах постоянного состава;

- урок работы в малых группах;

- урок коллективного способа обучения.

5. Классификация уроков по приоритетно используемому методу обучения:

- информирующий урок;

- проблемный урок;

- исследовательский урок;

- эвристический урок.

6. Классификация уроков по типу межпредметных связей:

- интегрированный урок;

- библиотечный урок;

- клубный урок;

- медиаурок.

Принципиальным отличием современного подхода

является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных

программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение

применять эти знания в практической деятельности.

Современному обществу

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут:

• анализировать свои действия;

• самостоятельно принимать решения,

прогнозируя их возможные последствия;

• отличаться мобильностью;

• быть способны к сотрудничеству;

• обладать чувством ответственности за

судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.

В чем же

новизна современного урока в условиях введения стандарта второго поколения?

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке.

Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником.

Какие требования предъявляются к современному уроку:

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном

кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание;

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на

сотрудничество с учителем и одноклассниками;

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации,

активизирует деятельность учащихся;

• вывод делают сами учащиеся;

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;

• времясбережение и здоровьесбережение;

• в центре внимания урока - дети;

• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены

такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;

• умение демонстрировать методическое искусство учителя;

• планирование обратной связи;

• урок должен быть добрым.

Основные аспекты современного урока:

• Мотивационно- полагающий:

1. Цель урока должна быть конкретной и измеряемой

2.Результатом урока является не успеваемость, не объём изученного материала, а приобретаемые УУД (Личностные , Регулятивные, Коммуникативные , Познавательные )

3.Акцент делается не только на знания, а на способность использовать полученные знания

4.Новые образовательные цели- это те, которые учащиеся формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для себя.

Решение проблем самими школьниками в процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность.

Девиз современного урока:

«У нас нет обучаемых, у нас есть обучающиеся»

Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика,

который должен рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику.

Затем ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть урока – учитель

рассказывает следующую тему и задает домашнее задание.

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами,

нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира,

продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её

узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.

Если говорить о конкретных методиках,

обучающих универсальным учебным действиям, они могут включать в себя и

экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен

мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и

выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое.

Уроки должны строиться по совершенно иной схеме.

Если сейчас больше всего распространен объяснительно-иллюстративный метод

работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а потом проводит

выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на

взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников.

Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. На сегодняшний

день некоторые дети так и остаются незамеченными в течение урока. Хорошо, если

они действительно что-то услышали и поняли во время занятия. А если нет?

Групповая форма работы имеет множество

плюсов: ребенок за урок может побывать в роли руководителя или консультанта

группы. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение

одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети в общении

раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и

отвечать учителю. «Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение

новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя

детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок

сами.

При подготовке к уроку необходимо

акцентировать внимание на дидактические требования

к современному уроку - четкое формулирование образовательных

задач в целом и его составных элементов, их связь с развивающими и

воспитательными задачами, с учетом:

• требований к результатам освоения основной

образовательной программы;

• требований к структуре основной образовательной

программы начального общего образования;

• требований к условиям реализации основной

образовательной программы начального общего образования.

Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены

изменения:

1. Урок изучения нового.

Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская

работа, учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное

закрепление новых знаний

2. Урок закрепления знаний.

Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование,

консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.

3. Урок комплексного применения знаний.

Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку

умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.

4. Урок обобщения и систематизации знаний.

Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных

знаний в систему.

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью

определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.

При реализации

ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые дидактические

подходы к уроку регламентируют нормативные документы. Если

сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка изменилась

мало. Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной

программы начального общего образования. Они представлены в виде личностных,

метапредметных и предметных результатов. Можно, конечно, провести параллели с обучающими,

развивающими и воспитывающими целями урока, но они рассматривают

результат урока в разных плоскостях. Вся учебная деятельность

должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в

развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов

деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного

материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем

его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в

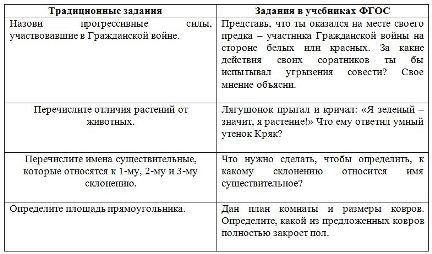

организации условий, провоцирующих детское действие. В качестве примера

можно привести задания традиционных учебников и учебников по ФГОС.

ФГОС вводят

новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается такая особая

единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают

предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные

действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое

описание и т.д., частично – запоминают. В связи с новыми

требованиями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные

ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь

переводить учебные задачи в учебную ситуацию.

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:

• возраста ребенка;

• специфики учебного предмета;

• меры сформированности УУД учащихся.

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:

• предъявить противоречивые факты, теории;

• обнажить житейское представление и предъявить научный факт;

• использовать приемы «яркое пятно», «актуальность».

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу,

график или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по

определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание прочитанного

текста ученику младшего класса или практическая работа и т.д.

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал

для создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые действия

(работает со справочной литературой, анализирует текст, находит орфограммы,

группируя их или выделяя среди них группы). Осваивает характерные для предмета

способы действия, т.е. приобретает наряду с предметными познавательные и

коммуникативные компетенции.

Структура современных уроков, должна быть динамичной, с использованием

набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность.

Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении,

и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной.

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования:

• проблемы, с которыми столкнулись учителя начальных классов:

неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, отсутствие

творческого потенциала, трудности в общении, заставили новый ФГОС

существенно изменить портрет выпускника начальной школы.

• если ученик будет обладать качествами, заложенными в

ФГОС, то он, перейдя в среднее звено, сам сможет стать «архитектором и строителем»

образовательного процесса, самостоятельно анализировать свою деятельность и

вносить в нее коррективы.

• таким образом, в отличие от стандарта 2004 года новые

ФГОС вносят существенные изменения в цели, содержание и организацию

учебно-воспитательного процесса, которые влекут за собой необходимость

перестройки всей образовательной деятельности в начальной школе и в первую

очередь учителя, обеспечивающего ее.

Этапы конструирования урока

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к

современному уроку в свете новых ФГОС?

Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока.

Основная дидактическая структура отображается в плане-конспекте урока и в технологической карте, о которой мы поговорим позже. Она имеет как статичные моменты, которые не изменяются в зависимости от типов урока, так и динамические, которым свойственно более гибкая структура:

Необходимо четко обозначить тему, и цель и задачи урока.

Цель – один из элементов поведения и сознательной деятельности человека,

который характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути

его реализации с помощью определённых средств. Цель выступает как способ

интеграции различных действий человека в некоторую последовательность или

систему.

Анализ деятельности как целенаправленной предполагает выявление

несоответствия между наличной жизненной ситуацией и целью; осуществление цели

является процессом преодоления этого несоответствия.

Цель урока определяется:

Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Знакомство» и пр. В формировании цели урока следует избегать глагольных форм.

Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий, согласно определённой процедуре.

Полный цикл продуктивного мышления включает постановку и формулирование задачи самим субъектом, что происходит при предъявлении ему заданий, условия которых имеют проблемный характер.

Задачи могут возникать в практической деятельности или создаваться преднамеренно (учебные, игровые и т.п.). Иерархически организованная последовательность задач образует программу деятельности.

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: "Что надо сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи должны начинаться с глаголов – «повторить», «проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр.

Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока. В формулировке планируемых результатов также необходимо единообразие и соответствие задачам: сколько задач - столько и планируемых результатов должно быть.

На основном этапе урока крайне важна подготовка каждого ученика к активной учебной

деятельности.

ЭОР можно использовать на любом этапе урока, если это целесообразно, позволяет

экономить время урока, повышает интерес учащихся.

Обязательным моментом является список источников информации, которые были использованы как при подготовке, так и в ходе урока.

Технологическая карта урока

Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения.

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из промышленности. Технологическая карта — технологическая документация в виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства определённого вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного режима осуществления операций.

Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией.

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологической карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и обобщённость.

Структура технологической карты включает:

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности.

Технологическая карта позволит учителю:

Технологическая карта позволит администрации школы контролировать выполнение

программы и достижение планируемых результатов, а также осуществлять

необходимую методическую помощь.

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества

обучения, так как:

Аспекты анализа урока

Важно также уметь проанализировать свой урок. Зная, на какие моменты опирается анализ урока, учитель будет более грамотно подходить к процессу его конструирования. Отметим основные пункты и требования аспектов анализа урока.

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество

и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это

всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС

к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.

Много зависит от

желания и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки. Если

человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать делать первые

уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки.

Учителя смогут реализовать

новый стандарт без проблем, в основном за счет своего умения быстро перестраиваться.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.