Литература, 6 класс.

Тема: Дух вольности и свободолюбия… Анализ стихотворения Пушкина «Узник»).

Тип урока: урок открытия новых знаний с использованием технологии ИК.

Цель: ознакомление и расширение знаний учащихся о А.С. Пушкине; краткое знакомство с поэтическим творчеством поэта на примере стихотворения «Узник».

Задачи:

1. Развивать познавательную активность учащихся, творческое воображение, речь;

2. Учить анализировать лирическое произведение,

3. Находить средства художественной выразительности;

4. Способствовать обогащению словарного запаса;

5. Обучать выразительному чтению стихотворения;

6. Воспитывать чувство товарищества, чувство собственного достоинства, уважения к человеческой личности

Планируемые результаты урока:

1. Определяют и формулируют цель урока с помощью учителя.

2. Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей.

3. Ориентируются в своей системе знаний.

Формируемые УУД:

Предметные: формируют умения понимать смысл стихотворения.

Метапредметные:

Познавательные:

· формируют умение ориентироваться в тексте (находить нужное место в тексте);

· формируют умение строить устное речевое высказывание;

· формируют умение объяснять смысл слов и выражений с опорой на текст;

· формируют умение определять чувства, мысли, переживания лирического героя.

Личностные:

· формируют мотивационную основу учебной деятельности, положительное отношение к уроку;

· способствуют проявлению познавательной инициативы, высказывают оценочные суждения.

Коммуникативные:

· формируют умение слушать и понимать других;

· формируют умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;

· формируют умение оформлять свои мысли в устной форме;

Регулятивные:

· развивают умение с помощью учителя определять и формулировать цель урока.

Методы: проблемно – поисковые (побуждающие и подводящие к диалогу), метод самостоятельной работы с текстом, наглядный метод ( презентация)

Приёмы: диалог, комментированное чтение, фронтальный опрос.

Оборудование: мультимедийное оборудование, учебники, презентация.

Ход урока.

I. Организационный момент. Мотивация деятельности учащихся.

Добрый день, мои друзья! Я рада вас видеть на уроке. Вы начать урок готовы? Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать! А чтобы работа спорилась, мы должны приступить к ней с хорошим настроением, поэтому посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу. Постарайтесь во всем разобраться.

II. Активизация знаний учащихся

А сейчас посмотрите на портрет. Кто это? (А.С. Пушкин) (приложение 1)

· Вспомните, какие произведения Пушкина вы читали?

· Что из них вам особенно запомнилось и полюбилось?

Вы назвали много его произведений, разных по жанру. Это говорит о том,

Как велик талант Пушкина, как широк был круг его интересов, необъятны его замыслы.

Давайте поразмышляем о том, как сложился такой замечательный талант, под влиянием чего и кого сформировались его личность и мировоззрение.

· Посмотрите на годы жизни поэта (1799 - 1837)

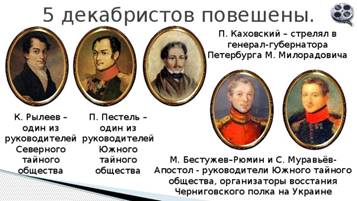

· Какие события пришлось пережить поэту? (1812 г, 1825 г, крепостное право) (приложение №2, №3)

Слово учителя.

Жить Пушкину пришлось в непростое время, сложное и прекрасное одновременно. Это была эпоха позорного крепостного права и величайшей славы русского духа и русского оружия: ведь только Россия смогла остановить победное шествие Наполеона по Европе и одержать победу над непобедимым прежде полководцем. Пушкин был мальчиком – лицеистом , когда полки русской армии суровым маршем шли через Царское Село к местам сражений.

И эта картина навсегда врезалась в память будущему поэту.

Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шел мимо нас, -

Вспоминал он потом. Позднее здесь же , в Царском Селе, юный Пушкин познакомился и подружился со многими офицерами, принесшими из военных походов дух вольности и свободолюбия. Дух вольности царствовал и в самом Лицее, где прежде всего ценилось товарищество, честь, чувство собственного достоинства, уважения к человеческой личности. Эти качества воспитывал в лицеистах профессор политических наук А.П. Куницын. «Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководством», - наставлял он. Пушкин пишет о нем с благодарностью: (Приложение №4)

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…

Воспитанные в духе уважения к человеку, его мнениям и взглядам, лицеисты не терпели притеснения, предательства, доносов и смело отстаивали свое право на свободу. Из Лицея Пушкин вынес дух вольности, непримиримости к любому притеснению, кипучую энергию и желание послужить добру и свободе. И хотя он 3 года провел в Петербурге на государственной службе в Коллегии иностранных дел, его интересовала не казенная деятельность, а поэзия – ей он отдавался целиком. В его стихах идеи свободы, призыв к борьбе за нее, обличение тех, кто подавлял стремление к ней. За эти идеи и настроения вскоре поплатился молодой поэт: он был сослан на юг России.

История создания стихотворения «Узник».

Южная ссылка была для него и плодотворной (в этот период созданы многие лирические произведения, он познакомился и подружился с будущими декабристами, побывал в Крыму и на Кавказе) и тягостной, так как он находился под постоянным надзором и на все должен был испрашивать позволения.

Когда Пушкин жил в Кишиневе, он был под присмотром и одновременно покровительством генерала Инзова, тогдашнего наместника Бессарабии (нынешней Молдавии). (Приложение №5,6)

Окна нижнего этажа дома Инзова закрывались металлическими решетками. Из окон видны были разгуливающие между клумбами птицы, а у входа в дом гневно метался прикованный цепью за лапу орел. Комната поэту казалась тюрьмой. Бывал он и в настоящей тюрьме, или остроге, как ее тогда называли, беседовал с арестантами, которые ему рассказывали о своих судьбах. Во дворе острога тоже жили пленные орлы.

Однажды «главный первостатейный каторжник» сказал Пушкину, что ночью он бежит: «Клетка надломлена, настанет ночь, а мы – ночные птицы вольные». Арестант доверял поэту. И вот ночью барабан забил тревогу. Все, в том числе и Пушкин, побежали к острогу. «Многих переловили, а мой друг убежал», - вспоминал он потом.

Под влиянием всех этих впечатлений и родилось произведение, которое мы будем сегодня читать на уроке.

Это произведение было написано в 1822 году (напечатано в 1832 году), во время ссылки в Кишинёв. Формально, это была служебная командировка по линии ведомства генерала Инзова (по делам русских переселенцев в Бессарабии). Но, все знали, что Пушкина отправили на окраину империи за эпиграмму на государя Александра Первого и на его министра графа Аракчеева.

Кишинёв произвёл на поэта после блестящего Санкт-Петербурга удручающее впечатление:

Проклятый город Кишинёв!

Тебя бранить язык устанет.

Когда-нибудь на грешный кров

Твоих запачканных домов

Небесный гром, конечно, грянет».

Пушкину пришлось провести с небольшими отлучками в Кишинёве почти три года. Благодаря хлопотам Петра Андреевича Вяземского поэта перевели по службе в Одессу. Но Пушкин был и этому безумно рад: «Я оставил мою Молдавию и явился в Европу», – писал он брату Льву.

Кишинёв – столица Молдавии, который был присоединён к России в 1812 году, то есть всего за восемь лет до того, как туда сослали Пушкина. Русского населения там почти не было, кроме офицеров, под чьим руководством находились войска, охранявшие пограничную с Румынией и близкую от враждебно настроенной Турции территорию.

III. Постановка темы и цели урока.

· Кто из вас догадался, о чем пойдет речь на уроке? (о сбежавшем каторжнике)

Сегодня на уроке мы познакомимся и проанализируем одно из произведений Пушкина. Вам предстоит определить тему произведения и тему урока.

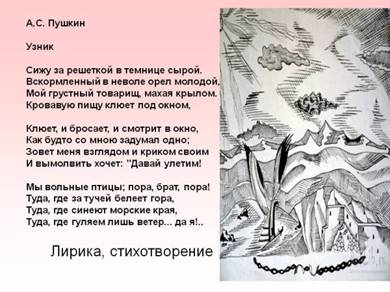

Давайте определим жанр произведения, которое мы будем читать на уроке. Откройте учебник на закладке (с.30)

· Что это? (Лирическое стихотворение – вид художественной литературы, эмоционально и поэтически выражающий чувства автора.)

· Как оно называется7 («Узник»)

· Попробуйте сформулировать тему урока. (А.С. Пушкин. Стихотворение «Узник»)

· Какую цель мы поставим на урок? (научится выразительно читать стихотворение, определить его тему)

IV. Аналитическое чтение стихотворения А.С. Пушкина «Узник». (приложение №7)

а)чтение стихотворения учителем.

Узник

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно;

Зовет меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляет лишь ветер… да я!..»

· Какое впечатление произвело на вас стихотворение? (печаль, вызванная несвободой и внутренний подъем, звучащий в «обращении» орла к узнику) Почему?

б) чтение стихотворения учащимися

Задание: Прочитайте стихотворения про себя, отмечая новые для себя слова и выражения.

· Какие слова и выражения показались вам необычными и запомнились после первого чтения?

Узник – тот, кто находится под стражей, в заключении

Темница – помещение, в котором находится заключённый, человек, лишённый свободы.

Неволя - 1.отсутствие свободы, плен, рабство. 2.принуждение.

Орёл - 1.крупная сильная хищная птица семейства ястребиных с изогнутым клювом, живущая в гористых или степных местностях. 2.переносное: о гордом, смелом, сильном человеке.

Молвить – устаревшее: сказать, произнести

Вольные - 1.свободные, независимые. 2.устар.- свободолюбивые. 3.не ограниченные какими-нибудь правилами, нормами, законами).

б) анализ стихотворения.

· Кто же главные герои этого стихотворения? (узник и орел)

· К кому из них относится определение «узник»? Почему вы так думаете?

· Почему узник называет орла своим «грустным товарищем»?

· По чему мы можем догадаться, что и орел – пленник?

Правильно, главные герои стихотворения – узник и орел. Определение «узник» относится к обоим: один сидит «за решеткой в темнице сырой», а другой – «под окном» - там, где не может находиться вольная птица – орел. Потому и называет узник его своим «грустным товарищем». Орел «кровавую пищу клюет под окном» - «клюет и бросает», потому что эта пища не добыта им в свободной охоте, а дана хозяином – следовательно, не имеет для него никакой ценности и привлекательности.

· А что еще роднит этих героев?

Узник, как и молодой орел, полон сил и чувствует сходство своей судьбы с судьбой пленной птицы. Орел и узник будто «братаются»: узник называет орла своим товарищем, а в мысленном обращении орла к человеку звучит теплое слово «брат». Они товарищи по несчастью, и потому стремления и мечты у них общие.

· Докажите текстом стихотворения. /«Как будто со мною задумал одно, //Мы вольные птицы…»

· Отчего у вас возникает ощущение несправедливости? (Орел – могучая вольная птица, он лишен небесного простора и возможности свободного полета. Молодой герой заперт в темнице. )

Да, вы правы. Его мощь, силы и энергия не могут проявиться и истощаются в бездействии и заточении. Темница душная, сырая, темная, а за ее пределами свет, воля, ветер, морские просторы, горные вершины.

· Как вы думаете, есть ли что – то общее между понятиями «воля», «простор», «темница»? (Нет, эти понятия прямо противоположные: заточение и воля; замкнутое пространство – и простор; активное действие – и невозможность действия; затхлость – и воздух; тьма и свет…)

· Что помогает нам понять эти контрастные картины? (Они помогают почувствовать тоску героя по свободе)

· Каким чувством пронизано воображаемое обращение орла к узнику? (в этом обращении звучит призыв к освобождению, к воле.)

· Найдите и зачитайте эти строчки:

«…Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляет лишь ветер…да я!»

· С какой интонацией должно звучать это обращение? (с подъемом, воодушевлением, как призыв)

· Прочитайте еще раз эти строчки выразительно.

· Какая картина при этом рисуется вашему воображению? (Море, его голубые воды, пронизанные золотыми лучами солнца, легкий ветер волнует их. За ними видим горные вершины, над морем летают белокрылые чайки, а со скалы следит за ними царственный орел, который скоро унесется в бездонное небо)

Физминутка

Литературу любим мы, друзья,

Читаем пушкинские строки…

Но нам без отдыха никак нельзя!

Так отдохнём мы на уроке:

Раз, два, три, четыре, пять…

Мы не будем уставать!

Руки – вверх, потом – направо…

И начнём считать сначала.

Раз, два, три, четыре, пять…

Нам приятно отдыхать!

Руки – вверх, потом – налево…

Отдохнул? Работай смело!

V. Работа с картинами художника АИ Куинджи. (приложение № 8)

Каждый из вас представил в своем воображении картины, а теперь сопоставьте воображаемые картины с полотнами русского художника А.И. Куинджи «Эльбрус днем» (1890) и «Море. Крым» (1898 - 1908) «Дали. Крым» (1890 - 1908) (Приложения № 9, 10, 11)

· В чем их созвучие со стихотворением А.С. Пушкина «Узник»?

· Какая картина, по вашему мнению, наиболее соответствует ему? Почему? (созвучны мечте узника о свободе)

Действительно, на картинах мы видим именно то, о чем мечтает узник: гору, покрытую сверкающим снегом, безбрежную зовущую в даль синь моря, степные травы и бесконечные голубые дали, в которых угадываются и степи, и реки, и горы.

· Подумайте и скажите, если бы вы использовали эти картины в качестве иллюстраций к стихотворению Пушкина, вы бы еще что – то добавили? (орла, узника)

VI. Работа с иллюстрацией Г. Клодта к стихотворению «Узник».

Задание: Рассмотрите внимательно иллюстрацию Г Клодта к стихотворению «Узник». Обратите внимание на ее композицию.

· Подумайте, почему, по вашему мнению, автор так построил рисунок.

· Почему на иллюстрации нет узника?

· Чьими глазами мы видим эту картину?

Итак, иллюстрация разделена на две части: в одной из них – тюрьма, в другой – парящий орел, озаренный лучами солнца и сам напоминающий солнце. Вокруг него простор и свет. Он отделен от тюрьмы караулом мерно шагающих солдат. Так художник воссоздает два плана стихотворения: воли и заточения. Решетки на окнах, холодная брусчатка, марширующие солдаты с ружьями вызывают ощущение однообразия, тоски, безысходности – и только орел вносит в эту картину надежду и мечту. Узника нет на рисунке: он за стенами темницы, но мы словно чувствуем его взгляд, устремленный на волю из – за решеченного окна тюрьмы. И потому на переднем плане орел – символ свободы, силы и молодости. И хотя он далеко от окна, но видится ярче и больше всего остального, потому что к нему прикованы глаза узника, который связывает с птицей волю, свет и простор.

Стихотворение «Узник» пользовалось большой популярностью и не случайно стало народной песней. Этого удостаивается далеко не каждое лирическое произведение.

· Как вы думаете, почему это произошло? (Пушкин жил во время крепостного права, и простой народ тоже мечтал о свободе)

Молодцы, созданное в эпоху крепостной неволи, оно оказалось созвучным настроениям народа, лишенного свободы. Мечта об освобождении жила в сердце каждого крестьянина и не только. Ведь порой и дворяне вынуждены были жить с оглядкой, скрывая свои чувства и мысли, особенно если их взгляды не совпадали с государственными, например декабристы, как жестоко с ними расправились: 5 были казнены, остальные отправлены на каторгу в Сибирь. (приложение 12)

Прослушивание песни «Узник».

Я предлагаю вам послушать, как звучит эта народная песня в исполнении хора под управлением А.В. Свешникова.

· Скажите, какое впечатление произвела на вас песня?

· Как вы думаете, соответствует ли ее мелодия и звучание пушкинскому стихотворению? (печаль, несломленность могучего духа, тоскующего по свободе)

Итак вы заметили, что первые строки каждой строфы, а в песне куплета, исполняются мужскими голосами , передающими мужество, волю и томление духа узника; а затем в их хор вливаются женские голоса, которые подчеркивают молодость героя, его страстную мечту и вселяют надежду на избавление.

VII. Работа на художественно – выразительными средствами языка.

а) Работа с литературоведческим понятиями: (слайд 13)

Но вернемся вновь к стихотворению. Как построено оно?

Итак, стихотворение построено на антитезе. Кто помнит, что это такое?

Антитеза – (от др.-греч. ἀντίθεσις «противопоставление») – стилистическая фигура контраста, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.

· А теперь попытайтесь найти приемы антитезы в стихотворении. (Слову сижу противопоставлено движение: «Давай улетим!»; решетке и сырой темнице — горы, тучи, морские края.)

В первой строфе два товарища — узник и орел, вскормленный в неволе, в последней строфе тоже два товарища — орел и ветер серая темница – простор («темнице сырой» – «за тучей белеет гора», «синеют морские края», «гуляем лишь ветер… да я!…»), пленник – вольная птица («Сижу за решёткой в темнице сырой» – «Вскормлённый в неволе орёл молодой»), при этом сопоставляя грустную, тоскливую несвободу и восхищающую, привлекательную волю.

Эпитет (от др.-греч. ἐπίθετον «приложенное») – определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения.

· Найдите эпитеты .

Постоянный эпитет к слову ветер в произведениях устного народного творчества — вольный; эта жажда движения подчеркивается антитезой («Вскормленный в неволе...» — «Мы вольные птицы...») и повторением слова пора: «...пора, брат, пора!». В этом повторении три раза встречается звук [р], что создает ощущение призыва к движению и свободе.

|

орёл |

лирический герой |

|

свобода, воля за окном, «морские края» |

ограничение, несвобода, темница, решётки, тюрьма. |

В стихотворении есть олицетворение.

· Что такое олицетворение?

Олицетворение - это литературный приём перенесения свойств и качеств человека на неодушевлённые предметы и отвлечённые понятия. ( «…орёл молодой… зовёт меня взглядом…и вымолвить хочет…», «…гуляем лишь ветер… да я!…».)

Стихотворение «Узник» Пушкина читается легко, порыв души поэта и его эмоции передаются нам, читателям. Поэт использует глаголы настоящего времени: сижу, клюёт, бросает, смотрит, зовёт, хочет, гуляем и другие, что передаёт динамику, ритмичность. В стихотворении встречаются повторы: пора, туда, где.

Пушкин в южной ссылке пытался определить своё назначение как поэта. Для него очень важно, чтобы была духовная свобода. Каждая строчка стихотворения «Узник» говорит о свободе, хотя само это слово ни разу не встречается в тексте. Свобода ощущается тем ярче, чем выразительнее описана несвобода, неволя. Стихотворение «Узник» заставляет задуматься о судьбе человека в неволе.

· Назовите тему стихотворения. (тема свободы и вольнолюбия)

VIII. Проверка изученного материала

А сейчас проверим, как вы знаете изученный материал, выполним мини – тест. (карточки)

1. Вспомните, в каком году был написан А. С. Пушкиным «Узник»?

o 1812

o 1822

o 1832

2. Найдите в отрывке эпитеты подчеркните их

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном.

IX. Рефлексия.

· Что нового вы узнали о поэте? (открыли мир поэта, его эпоху)

· О чем заставило задуматься вас это стихотворение? ( что надо ценить свободу, этот бесценный дар, что живем в свободной стране, что можно жить, действовать и любить по своей воле.)

Оценивание работы учащихся на уроке.

Оцените свою работу на уроке, продолжив фразу и пользуясь критериями, которые вы видите на слайде:

«Я оцениваю свои знания на … потому что…»

Критерии оценивания работы на уроке: (слайд 14)

«5» - слушал и говорил, помогал другим, высказывал и отстаивал свою точку зрения.

«4» - больше слушал, чем говорил, помогал другим, высказывался, но не всегда отстаивал свою точку зрения.

«3» - больше слушал, чем говорил, высказывался, но не отстаивал свою точку зрения.

«2» - только слушал, не участвовал в обсуждении.

X. Домашнее задание.

1. Подготовить выразительное чтение стихотворения А.С. Пушкина «Узник» наизусть. Заучивая стихотворение , отыскивайте главную мысль каждой фразы и предложения в целом, думайте о том, на что вы хотели бы обратить внимание слушателей.

2. Нарисовать иллюстрации к стихотворению.

Обязательная литература:

1. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб. в 2 ч. – М. : Просвещение, 2020. 255 с.

Список литературы:

1. Гессен А. жизнь поэта. – М.: Детская литература, 1972.

2. Жизнь и лира. – М.: Книга, 1972.

3. Руденская М., Руденская С.Пушкинский Лицей. – Л.: Лениздат, 1980.

4. Произведения школьной программы. Русская литература. 5-9 классы / Е. А. Маханова, А. Ю. Госсман, Н. Д. Киоссе. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. 285 стр.

Приложения

Приложение №1

Приложение №1

(1799 – 1837)

Приложение №2

Наполеон Бонапарт (1812 г)

Приложение №3

Восстание декабристов

Приложение №4

Александр

Петрович Куницын

Александр

Петрович Куницын

Приложение №5

Генерал Иван Никитич Инзов

![Портрет Ивана Никитича Инзова мастерской[1] Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)](https://fs.znanio.ru/8c0997/19/e6/1245a3617cbb72d2382425d40bee3cfff3.jpg)

Приложение №6

Н Голынский Дом Инзова в Кишиневе

Приложение № 7

Приложение № 8

Архип Иванович Куинджи

Приложение №9

Куинджи «Эльбрус днем» (1890)

Приложение № 10

А.И. Куинджи «Море. Крым» (1898 - 1908)

Приложение № 11

А.И. Куинджи «Дали. Крым» (1890 - 1908)

Приложение №12

Приложение № 13

Антитеза – (от др.-греч. ἀντίθεσις «противопоставление») – стилистическая фигура контраста, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.

Эпитет (от др.-греч. ἐπίθετον «приложенное») – определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения.

Олицетворение - это литературный приём перенесения свойств и качеств человека на неодушевлённые предметы и отвлечённые понятия.

Приложение № 14

Критерии оценивания работы на уроке:

«5» - слушал и говорил, помогал другим, высказывал и отстаивал свою точку зрения.

«4» - больше слушал, чем говорил, помогал другим, высказывался, но не всегда отстаивал свою точку зрения.

«3» - больше слушал, чем говорил, высказывался, но не отстаивал свою точку зрения.

«2» - только слушал, не участвовал в обсуждении.

Карточка Мини – тест

3. Вспомните, в каком году был написан А. С. Пушкиным «Узник»?

o 1812

o 1822

o 1832

4. Найдите в отрывке эпитеты подчеркните их

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.