Публикация является частью публикации:

«Формирование духовной культуры школьника посредством научно-исследовательской краеведческой деятельности (на материалах периодической печати и устной речи участников исторических событий)»

История – это игра настоящего и прошлого, когда прошлое видится в перспективе актуальных событий настоящего, определяя вместе с тем направление исторического процесса (движение истории). И это составляет, думается, сущность семиотического подхода к истории.

Б. Успенский

Во все времена первоочередным требованием со стороны государства было осуществление школой определённых воспитательно-педагогических влияний, которые способствовали бы формированию у обучающихся духовной культуры. Как известно основой духовной культуры являются высшие моральные ценности, из которых важнейшими являются патриотизм и гражданственность. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года отмечается «От того, насколько молодые люди подготовлены к принятию и воспроизводству существующих социальных норм и ценностей, насколько они готовы к участию в жизни своей страны в качестве ответственных граждан и любящих родину патриотов, зависит устойчивость и поступательное развитие общественной системы Российской Федерации».

Преподавание истории и обществознания в образовательном и воспитательном процессе современной школе занимают особое место, так как для этих предметов задача воспитания личности, формирования социально-гражданских качеств духовно развитой личности является приоритетной. Так, в действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего и среднего (полного) общего образования, принятых в 2009 – 2012 гг., указаны важнейшие задачи исторического образования:

- формирование у молодёжи ориентиров для гражданской, самоидентификации;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;

- формирование у школьников умений применять исторические знания в на практике.

Философ Сенека говорил: «Не для школы, а для жизни мы учимся». Сегодня эти слова приобретают особую актуальность. Общество нуждается в человеке, владеющем универсальными умениями информационного характера, в человеке, способном самообучаться, прогнозировать и принимать решения. Применять на практике предметные и метапредметные результаты педагогам помогает внеурочная деятельность по предмету, которая является обязательной частью учебно-воспитательного процесса согласно новым ФГОСам

Во внеурочной деятельности преподавания истории нашей школе в качестве одного из способов активизации творческого потенциала личности ребёнка внедряется исследовательский подход к обучению, который позволяет осваивать обобщенные способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни, помогает формировать исследовательские компетенции у школьников. Организация исследовательской деятельности обеспечивает благодатные условия для выхода на метапредметный результат. При сопоставительном анализе компетенций исследовательских и метапредметных можно определить точки их соприкосновения.

|

Метапредметные компетенции: |

Исследовательские компетенции: |

|

· -ориентация обучающихся в различных областях знания; · - общеучебные умения информационно- логического характера; · - организация собственной учебной деятельности; · - основные универсальные умения информационного характера; · - использование средств информационных и коммуникационных технологий; · - принятие решений и управление; · - формирование навыков исследовательской деятельности; · - взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; |

· - ценностно–смысловые (мотивация и познавательная активность, принятие решений и их оценка) · - общекультурные и социально-трудовые компетенции (развитие познавательных процессов, проявление креативности в проблемной ситуации; · - учебно-познавательные и информационные компетенции; · - коммуникативные компетенции (видение проблемы, выдвижение гипотезы, способность классифицировать, умение структуировать, защита собственных идей) |

Видно, что исследовательские и метапредметные компетенции не дублируют друг друга, что исследовательские компетенции являются одной из составляющих метапредметных. При этом учебная исследовательская деятельность становится не просто мощным импульсом для повышения мотивации обучающихся к расширению познания истории, но и выступает в качестве основы развивающей среды для формирования метапредметных компетенций и духовной культуры обучающихся. В содержании предмета выделяются ведущие, стержневые понятия, которые становятся объектами научно-исследовательской деятельности.

Так, особый интерес обучающихся в нашей школе вызывает краеведческий материал – изучение истории Севастополя и деятельность людей, причастных к истории города. Именно человеческое измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Величие побед и тяжесть поражений важно раскрыть через жизнь и судьбы людей. Такой подход способствует выработке у молодого человека чувства сопричастности с историей страны. В свете реализации данного подхода актуальной является тема нашей выступления «Формирование духовной культуры школьника посредством научно-исследовательской краеведческой деятельности (на материалах периодической печати и устной речи участников исторических событий)»

Целью выступления является демонстрация применения педагогических приёмов по формированию устойчивой гражданской позиции у подрастающего поколения на примере краеведческого компонента через работу с различными историческими источниками, в том числе и с теми, которые освещают деятельность и подвиги, как выдающихся исторических личностей так и обычных, «рядовых» людей причастных к истории города Севастополя

Задачами выступления являются:

- выявление теоретической, методологической основы воспитания гражданской идентичности;

- представление практических форм работы по формированию патриотических качеств у подрастающего поколения;

- презентация учебно-практических материалов проектной деятельности обучающихся

Становление гражданской идентичности школьника, как осознание учащимся своей принадлежности к общности граждан России и элемента самосознания, требует (по А. Г. Асмолову) формирования 4-х личностных компонентов: когнитивного (знания о принадлежности к общности граждан России), ценностного (наличия позитивного отношения к факту принадлежности), эмоционального (принятия гражданской идентичности), поведенческого (участие в общественной жизни). Научным сообществом признано, что гражданская идентичность ребёнка, подростка формируется на основе идентичности семейной, школьной, идентичности с территориальным сообществом. Именно в школе ребёнок становится человеком общественным. Поэтому проблема формирования гражданской идентичности школьников приобретает особую педагогическую значимость и решение её в полной мере зависит как в целом от системы образования, так и от каждого педагога.

Педагогическими технологиями, наиболее адекватно и полно реализующей все названные компоненты в становлении и проявлении гражданской идентичности в личности школьника, являются интерактивные воспитательные технологии. При практической реализации данных технологий процесс воспитания направлен на участие обучающегося в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников, деле. Условиями применения интерактивных технологий является: создание ситуации диалога, организация воспитательного пространства, применение психолого-педагогического воздействия, изготовление продукта социокультурной деятельности, использование или создание социально-значимых видеоматериалов.

Педагогический опыт учителей истории и обществознания нашей школы направлен на поиск путей формирования гражданина, не только на уроках но и во внеурочной деятельности по предмету. Практическая деятельность педагогов направлена на поиск условий, побуждающих школьников к осознанному деятельному участию в жизни класса, школы, семьи, социума, страны. В рамках внеурочной деятельности по истории и обществознанию происходит становление духовной культуры и активизация гражданской позиции школьника. На основе системно-деятельностного подхода и личностно-ориентированного обучения в школе используются следующие формы работы

- конкурс исторических сочинений «Великая Отечественная война в истории моей семьи»); - участие в акции «Бессмертный полк» в мае 2015, 2016 годов вместе со своими классами; - подготовка и участие в городском патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Верность отцам – верность Отчизне»;

- подготовка и сопровождение участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах и соревнований (краеведческая команда – игра-квест по истории Севастополя, интерактивная историческая игра брейн-ринг «Города-герои Севастополь и Ленинград», проведена по Скайпу с СОШ № 1390 г. Санкт-Петербург);

- участие команды школы в интеллектуально-патриотическом турнире «Патриоты России», посвященного русскому флотоводцу М.П. Лазареву. - участие в научно-исследовательской проектной деятельности, в работе городских научно-практических конференций: «Лазаревские чтения», «Молодежь Севастополя в науке и творчестве»

Особый интерес представляет написание научно-исследовательских работ, как наиболее перспективных во внеурочной деятельности по истории. В работе над исследованием можно выделить следующие этапы:

1. Ознакомление обучающихся с требованиями к написанию исследовательской работы

2. Выбор темы работы. 3. Определение целей и задач проекта. 4. Определение конкретного объекта, предмета научной работ. 5. Отбор методов исследования

6. Составление плана и технологической карты с представлением в логической последовательности хода работы. 7. Самостоятельная работа юного исследователя. Сбор и анализ информации.

8. Промежуточные обсуждения полученных данных с руководителем. 9. Написание работы (вступление, основная часть, заключение, включение в работу списка использованной литературы, приложений) 10. Представление и защита научно-исследовательской работы. 11. Рефлексия, анализ работы.

Педагог, как инициатор, организатор и равный участник проекта играет важную роль на всех этапах деятельности, он анализирует ситуацию, выдвигает идеи, консультирует. Самое главное для учителя, способствовать самостоятельной работе детей, развивать их навыки научно-исследовательской работы обучающихся, организовать работу таким образом, чтобы добиться максимального учебного эффекта и, одновременно, получить ряд ценных исторических исследований, пригодных для использования, как в школе, так и в научной практике. Темы для научно-исследовательских работ обучающиеся выбирают либо самостоятельно, либо согласно направленности конкурса, в котором принимают участие. Началу работы над темой исследования предшествует большая и серьезная подготовка: определение источниковедческой базы, поиск документов и материалов, если возможно анкетирование и интервьюирование очевидцев исторических событий, составляются анкеты и вопросы для интервью, проводятся тренинги на темы: «Как правильно брать интервью?», «Как работать с историческим документом?», «Как вести запись беседы?». Имеется большое количество инструктивного материала, описания опыта работы, результатов поисковой работы. Например, при проведении тренинга «Как правильно брать интервью?» ребята сначала знакомятся со следующей инструкцией:

Как правильно вести интервью?

1. Узнайте заранее имя, отчество собеседника, предварительно договоритесь о времени, продолжительности и месте встречи.

2. Прежде чем начать интервью, следует узнать об исторических событиях того времени, о котором пойдет разговор.

3. Во время встречи проявляйте уважение: нельзя опаздывать, перебивать, торопить, если тема разговора неприятна собеседнику, измените её, держите свое мнение при себе, если вы не согласны с мнением собеседника, выражайте внимание и интерес к беседе.

4. Составьте заранее список вопросов.

5. Начиная интервью, представьтесь (имя, отчество, фамилия, организация, которая вас направила для работы).

6. Поинтересуйтесь здоровьем собеседника, расскажите о себе, уточните, где и как будут использоваться полученные вами сведения, убедите собеседника в важности вашего разговора и его рассказа. 7. Попросите показать старые фотографии, документы, письма, грамоты, попросите назвать людей, которые ещё обладают интересующей вас информацией, старайтесь получить больше информации, узнать больше деталей и фактов

8. Можно записывать рассказ собеседника дословно или, получив согласие собеседника, записать рассказ на видеоаппаратуру.

9. Помни, собеседник всегда прав.

Обучающиеся должны понимать, что нельзя ограничиваться лишь сбором информации, что информация, полученная от респондентов, с течением времени “преломилась” (исказилась, дополнилась). К ней надо относиться как к любому историческому источнику – критически, делая поправку на свойственный людям субъективизм. Но очень важно, что метод интервью дает возможность общения людей разных эпох и поколений, столь необходимую для формирования патриотизма и гражданственности школьников. При этом школьники фактически используют культурно-семиотический подход к истории, который предполагает апелляцию к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым признается то, что является значимым с их точки зрения. Реконструируются те субъективные мотивы, которые оказываются непосредственным импульсом для действий, так или иначе определяющих ход исторических событий. Эти субъективные мотивации могут отражать более общие объективные исторические закономерности. Исторический процесс представлен, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общества и формирует общественное сознание

Основой научно-исследовательских работ по истории является правильное определение круга изучаемых исторических источников, это могут быть архивные документы, материалы периодической печати, правовые нормативные акты, фотографии, плакаты.

|

Деятельность |

Проблемы |

|

1.Поиск документов (архив, музей, библиотека, ресурсы сети Интернет, частные лица) 2. Ознакомление с письменными документами (прочтение, выписки, оформление цитат, ссылок) 3. Анализ и обработка информации. |

1. Не получить нужный документ 2. Получить информацию в искаженном виде 3. Получить отрывочные сведения 4. Получить устаревшую информацию 5. Незнакомая терминология |

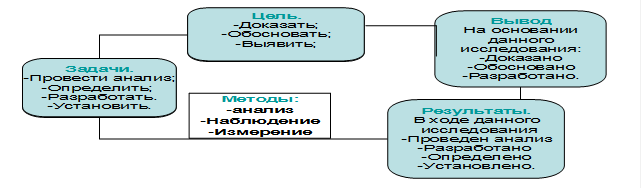

Сложным моментом в работе над исследованием оказывается понимание детьми этапов и структуры исследовательской деятельности. Разобраться в этом помогает школьное научно-исследовательское общество учащихся, которое на своих заседаниях учит правильно ставить цели и задачи исследования, определять объект и предмет научной работы, указывать актуальность и новизну изучаемого вопроса, описывать методы, применяемые в исследовании, работать со справочной литературой, грамотно делать выводы и оформлять работу и приложения к ней. В результате формируется структура исследовательской деятельности, которая выглядит следующим образом:

Приступая к заключительному этапу исследования, делая выводы, обучающимся необходимо понимать, что существуют разнообразные возможности объяснения исторических событий, и, соответственно, одни и те же события могут получать различную интерпретацию: государственно-политическую, социально-экономическую, культурно-семиотическую и др. За каждым из этих объяснений стоит определенная модель исторического процесса, точнее некоторое представление о его сущности. Это разнообразие интерпретационных возможностей отражает реальную сложность исторического процесса: они не отрицают, а дополняют друг друга. Сама возможность различных объяснений может отражать, таким образом, реальную, объективность рассматриваемого исторического события.

Очень важно, что при работе над историческим исследованием материал не представлен обучающимся в готовом виде, а «добыт» и обработан им самостоятельно. Таким образом, меняется отношение к знаниям, они приобретают новую ценность. Не менее важна и дидактическая сторона: создается эффект соучастия в историческом процессе, эпоха открывается для ребенка «изнутри», он способен ее прочувствовать, «сопережить». История в глазах детей оживает, становится ближе и доступнее. Все это способствующий формированию положительной мотивации к изучению предмет. При таком подходе не теряется отдельный человек, его можно увидеть в конкретных обстоятельствах, через его деятельность, и отсюда реально и заинтересованно подойти к изучению событий государственного масштаба. История государства в этом случае не отдаляется от частной жизни, ощущается причастность к ней отдельного человека, в том числе и собственная значимость. Процесс исследования, включающий общение со старшими, что предусматривает формирование жизненно необходимых навыков, позволяет услышать живой голос человека прошлого, ощутить свою важную роль «хранителя истории», «первооткрывателя». Ученик превращается в исследователя, сотрудника учителя, получает навыки научной работы, изучает историю в активной позиции, обретая к ней качественно новый интерес.

Исследовательская деятельность обучающихся в важна и для педагога который получает стимул для профессионального самосовершенствования самообразования и признания. Мои ученики принимают участие в научно-исследовательской проектной деятельности и представляют свои работы на городских научно-практических конференциях: «Лазаревские чтения», «Молодежь Севастополя в науке и творчестве» занимая в них призовые места и становясь победителями:

- 2014-2015 учебный год, Кондакова Кристина, 8 класс, научно-исследовательская работа по теме «Региональные периодические издания Крыма и Севастопол, как исторические источники по изучению событий «Русской весны» - победитель в секции краеведения на городской научно-практической конференциях «Молодежь Севастополя в науке и творчестве»

- 2015-2016 учебный год, Макаров Александр, 11 класс научно-исследовательская работа по теме «Севастополь как город федерального значения» - учасник научно-практической конференции в Малой академии наук г. Севастополя.

-2016-2017 учебный год, Кондакова Кристина, Степанова Елена, 10 класс – научно-исследовательская работа по теме «Воспоминания жителев осаждённого Севастополя как историчекий источник».

При семиотическом подходе история — это, прежде всего осмысление прошлого. При изучении данных тем использовались разные виды исторических документов: публицистическая периодика, нормативно-правовые акты (уставы городов Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы), которые выступали при этом неким кодом, «языком», который определяет восприятие тех или иных фактов в соответствующем историко-культурном контексте, событиям приписывается значение: текст событий читается социумом. При этом необходимо иметь в виду, что именно система представлений того социума, который выступает в качестве общественного адресата, определяет непосредственный механизм развертывания событий, исторического процесса как такового.

Итогом участия в научно-исследовательской деятельности является, формирование у обучающихся важных метапредметных учедных универсальных действий:

Познавательные: осуществлять грамотный подбор информации, применять метод информационного анализа, умение моделировать ситуацию и создавать пространственно-графическую или знаково-символическую модель с выявлением характеристик объекта, умение структурировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений и умения доказывать их.

Регулятивные: умение определять цель и ставить задачи, планировать свою деятельность, оценивать уровень усвоения материала, проявление волевой саморегуляции, прогнозирование результата.

Коммуникативные: умение работать в группе и в паре, работать с различными источниками информации и достоверно её интерпретировать, умение с точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации используя разные её виды: вербальный, невербальный и опосредованный.

Самым главным результатом по итогам тематических внеурочных мероприятий является личностный рост наших воспитанников – умение признавать право другого человека на иное мнение, способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, планировать деятельность, распределять время, оценивать ресурсы, принимать решения и прогнозировать их последствия, проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, анализировать собственную деятельность.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- фактором формирования гражданской

активности и духовная культуры обучающихся является сочетание содержания

исторического материала с различными формами внеурочной работы, прежде всего

с исследовательской деятельностью;

- ценностный характер самоопределения

школьников задается в процессе внеурочной работы, направленной на

достижения метапредметных и личностных результатов обучения.

- подростки постигают основы гражданственности и

патриотизма через опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к

фактам прошлого, историческим источникам и памятникам.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.