Министерство образования Ставропольского края Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Буденновский политехнический колледж»

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ПАМЯТЬ

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ…»

г.Буденновск, 2025

Редактор: Маливанова Т.В. – методист ГБПОУ БПК

В январе 2025 года в Буденновском политехническом колледже прошли педагогические чтения посвященные учителям – участникам Великой Отечественной войны: «Мы в ответе за память о героях войны…»

Память о войне - это, прежде всего, память о солдатах. О героях, вернувшихся с военных полей и навсегда оставшихся там. О судьбах павших земляков сведения весьма незначительные, а порой отрывочные – в лучшем случае мы знаем о месте гибели и захоронения. Причин для этого много: кто-то пропал без вести, очевидцев смерти солдата тоже не всегда можно найти, а самое главное, потерь было много и засвидетельствовать смерть каждого часто вообще не удавалось.

Долг ныне живущих - восстановить историческую память о наших земляках, героически погибших в той страшной войне. Судьба учителей – участников ВОВ, павших на поле боя с фашистами, по сути, могла бы остаться неизвестной, как и участь миллионов погибших солдат. Но благодаря нашим неравнодушным коллегам, их ученикам, удалось оживить воспоминания о наших отважных земляках и не только.

Цель педагогических чтений: увековечить подвиг учителей – участников ВОВ погибших в годы войны, на основании фотографий, проследить ратный путь и гибель героев, создать экспозицию фотографий, для иллюстрации подвига учителей.

Педагогические чтения показали, что в Буденновском политехническом колледже существуют сформировавшиеся традиции, здесь работают педагоги, которых волнует будущее современной молодежи, а значит и будущее нашей страны. Они с готовностью отзываются на запросы современного общества.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для советского образования. Учителя сражались на фронтах, работали в тылу, поддерживали партизанское движение на оккупированных территориях. Их героизм навсегда изменил учебновоспитательную систему

Я помню сожжённые сёла

И после победного дня

Пустую холодную школу,

Где четверо кроме меня,

Где нам однорукий учитель

Рассказывал про Сталинград...

Я помню поношенный китель

И пятна – следы от наград

Содержание:

Федорова А.Р.

преподаватель ГБПОУ БПК

Зюзина Л.В. преподаватель общеобразовательных дисциплин

«Уроки мужества.

Педагоги, совершившие подвиги в годы Великой Отечественной войны»

Маливанова Т.В.- методист

«Ради жизни на земле. Дорога к звездам. Марш сметри.»

Мица Н.А. – преподаватель ГБПОУ БПК

«Школьное и профессиональное образование на Ставрополье в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Калтыкова С.Н. - библиотекарь

Науменко Евгений - студент ГБПОУ БПК

руководитель клуба «Патриот» Гринько Екатерина Викторовна

Гринько Е.В.

Педагог –библиотекарь

Звенигородский Олег, Амелин Михаил – студенты ГБПОУ БПК Руководитель Молчанова Н.А.

Федорова А.Р.

преподаватель ГБПОУ БПК

Роль учителя в годы Великой Отечественной войны.

Великая

Отечественная война затронула все сферы общественной жизни, стала суровым

испытанием и для советской системы образования. Наши учителя вместе с

миллионами соотечественников были на переднем крае борьбы против фашистских

захватчиков. Многие педагоги с оружием в руках встали в ряды Красной армии,

кто-то продолжил борьбу на временно оккупированных врагом территориях, а кто-то

в тылу отдавал все силы и знания для воспитания молодого поколения – будущего

страны.

Великая

Отечественная война затронула все сферы общественной жизни, стала суровым

испытанием и для советской системы образования. Наши учителя вместе с

миллионами соотечественников были на переднем крае борьбы против фашистских

захватчиков. Многие педагоги с оружием в руках встали в ряды Красной армии,

кто-то продолжил борьбу на временно оккупированных врагом территориях, а кто-то

в тылу отдавал все силы и знания для воспитания молодого поколения – будущего

страны.

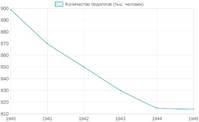

Учительство страны героически сражалось на фронтах. Многие пали смертью храбрых. Статистика свидетельствует: к началу 1945-1946 учебного года число учителей в школах РСФСР сократилось по сравнению с предвоенным 1940-1941 учебным годом на 84,9 тыс. человек.

Известны

случаи, когда учительство составляло основное ядро воинских соединений: во

время битвы под Москвой из Монголии перебросили 82-ю мотострелковую дивизию, в

состав которой входили 1200 учителей из Кировской области. Многие из них дошли

до Берлина и лично расписались на стенах Рейхстага.А всего за боевую доблесть и

отвагу, мужество и героизм 86 тысяч воинов-педагогов награждены орденами и

медалями, более 300 из них получили высокое звание Героя Советского Союза, в

том числе учителяженщины.

Известны

случаи, когда учительство составляло основное ядро воинских соединений: во

время битвы под Москвой из Монголии перебросили 82-ю мотострелковую дивизию, в

состав которой входили 1200 учителей из Кировской области. Многие из них дошли

до Берлина и лично расписались на стенах Рейхстага.А всего за боевую доблесть и

отвагу, мужество и героизм 86 тысяч воинов-педагогов награждены орденами и

медалями, более 300 из них получили высокое звание Героя Советского Союза, в

том числе учителяженщины.

Документы и

воспоминания фронтовиков свидетельствуют о том, что учителя показывали в боях

примеры отваги и мужества, воинского мастерства, находчивости и смекалки.

Номера «Учительской газеты» военных лет помогли сохранить память о подвигах

советских педагогов на передовой и в тылу. Через газету учителя-бойцы общались

с коллегами, интересовались новостями школьной жизни, а столичные педагоги

координировали сбор средств на создание танковой колонны «Московский учитель».

Со страниц издания советские граждане узнали о ратных подвигах представителей

одной из самых мирных профессий на земле.

Документы и

воспоминания фронтовиков свидетельствуют о том, что учителя показывали в боях

примеры отваги и мужества, воинского мастерства, находчивости и смекалки.

Номера «Учительской газеты» военных лет помогли сохранить память о подвигах

советских педагогов на передовой и в тылу. Через газету учителя-бойцы общались

с коллегами, интересовались новостями школьной жизни, а столичные педагоги

координировали сбор средств на создание танковой колонны «Московский учитель».

Со страниц издания советские граждане узнали о ратных подвигах представителей

одной из самых мирных профессий на земле.

Старший лейтенант И.В.Пахомов был награжден орденом Александра Невского за умелое командование подразделением саперов при

строительстве переправ и обезвреживании мин. До войны он был преподавателем истории в школе в Читинской области.

Один из участников форсирования Днепра капитан Федор Варламович Ванин, ставший Героем Советского Союза, до войны работал сельским учителем в Горьковской области.

И такие примеры в «Учительской газете», которая в годы Великой Отечественной войны выходила еженедельно, приводились практически в каждом номере.

Вспомним также и о том, что младший политрук Василий Александрович Сухомлинский был тяжело ранен в январе 1942 года в бою под Москвой, осколок остался у него в груди навсегда.

Прославленный маршал Великой Отечественной войны А. М. Василевский отмечал: «Учитель и на фронте, в окопах, оставался верен своей профессии – личным примером учил, как надо воевать». Учителя не только учили воевать, они помогали молодым бойцам, радовались, когда видели, как в боевой обстановке они применяли полученные в школе навыки, огорчались, когда наблюдали, что «пробелы в общеобразовательной подготовке связывают того или иного молодого бойца, мешают ему полнее развернуть свои силы и способности», писала «Учительская газета» 15 марта 1944 года.

Место учительскому подвигу было не только на передовой, но и на временно оккупированных территориях, где они поддерживали своих односельчан, ушедших в партизанские отряды.

Молодая учительница Ефросинья Дмитриевна Андрюшина в Калужской области организовала колхоз на захваченной врагом территории. За время существования она передала партизанам 820 пудов зерна, а также мясо, лошадей и коров. Сама Е.Д.Андрюшина не дожила до Победы – была расстреляна гитлеровцами в 1942 году.

Из номера «Учительской газеты», вышедшего 11 октября 1941 года, страна узнала о подвиге учительницы Нины Ивановны Криворучко. Она вместе с коллегами ценой жизни уничтожила избу, в которой разместились несколько офицеров фашистской армии.

Подлинно

героической была жизнь учителей в осажденных городах, где продолжали работать

школы. В обстановке обстрелов и голода шли занятия в школах Ленинграда, младшие

классы были вынуждены заниматься в бомбоубежищах.

Подлинно

героической была жизнь учителей в осажденных городах, где продолжали работать

школы. В обстановке обстрелов и голода шли занятия в школах Ленинграда, младшие

классы были вынуждены заниматься в бомбоубежищах.

В освобожденных районах учителя проводили перепись населения, учет детей, потерявших родителей, а также подлежащих обучению, уцелевшего жилья. Педагоги активно участвовали в ремонте и строительстве новых школ.

Огромную нагрузку несли учителя в

тылу. Заменяя педагогов, ушедших на фронт, они

с максимальной отдачей работали в школе, а после вместе с детьми

трудились на колхозных полях, заводах и фабриках. В 1942 году в общей сложности

в колхозах и совхозах трудились 154 тыс. педагогов. Московские учителя и школьники

принимали участие в строительстве

оборонительных рубежей на подступах к

Огромную нагрузку несли учителя в

тылу. Заменяя педагогов, ушедших на фронт, они

с максимальной отдачей работали в школе, а после вместе с детьми

трудились на колхозных полях, заводах и фабриках. В 1942 году в общей сложности

в колхозах и совхозах трудились 154 тыс. педагогов. Московские учителя и школьники

принимали участие в строительстве

оборонительных рубежей на подступах к

городу в 1941 году.

Учителями

велась большая работа по учету детей, возвращению их в школы, проведению с

родителями бесед о важности обучения и необходимости посещения занятий:

несмотря на введение военного положения, всеобуч должен был продолжаться.

Учителями

велась большая работа по учету детей, возвращению их в школы, проведению с

родителями бесед о важности обучения и необходимости посещения занятий:

несмотря на введение военного положения, всеобуч должен был продолжаться.

Педагоги вывозили детей из прифронтовой полосы, устраивали жизнь и быт в тылу, организовывали обучение и отдых. В ряде регионов

СССР учителя являлись инициаторами движения за спасение осиротевших детей.

«Высоким и благородным было всегда звание учителя. Ныне же, в годину войны, советское родное учительство выполняет подлинно историческую миссию, вместе со всем народом обороняя Родину, отстаивая ее свободу, независимость… На своих плечах выносит ныне учитель дело обучения и воспитания миллионов советских детей в тяжелых условиях военного времени. Многим из этих детей, не только сиротам, педагоги заменяют теперь семью. Учительство взращивает сознательную, смелую, дисциплинированную советскую молодежь. Оно укрепляет в ее сердцах сыновнюю любовь к Родине-матери, законную гордость ее славным прошлым, беззаветную преданность могучему русскому народу», – говорил народный комиссар просвещения Владимир Петрович Потемкин, выступая в Колонном зале Дома союзов 11 октября 1942 года.

Родина высоко оценила подвижнический

труд учителей по обучению, воспитанию, а главное – сохранению жизни детей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 года более

5 тысяч учителей и руководителей системы народного

образования Российской

Родина высоко оценила подвижнический

труд учителей по обучению, воспитанию, а главное – сохранению жизни детей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 года более

5 тысяч учителей и руководителей системы народного

образования Российской

Федерации были награждены высокими правительственными наградами. 205 человек получили

орден Ленина. 1421 – орден Трудового Красного Знамени, 982 – орден «Знак Почета», 1317 – медаль «За трудовую доблесть», 1302 – медаль «За трудовое отличие».

Борьба с фашистскими захватчиками изменила учебновоспитательную работу. Ей был придан боевой патриотический характер: изменился подход к преподаванию истории, литературы, географии – важнейших для формирования мировоззрения предметов. Обновлены методики обучения физике, биологии, химии – они приобрели максимально практический характер, стала устанавливаться более тесная связь школы с жизнью.

«Нет нужды разъяснять, какое значение для воспитания стойких защитников Родины имеет преподавание истории и литературы. Знание великого прошлого своей страны, подвигов народных героев, этапов освободительной борьбы русского народа с иностранными захватчиками, гениальных творений русской науки, литературы, искусства – вот что служит могучим орудием воспитания наших детей», – писал В. П. Потемкин в статье «Школа в военное время».

Зюзина Л.В.

преподаватель общеобразовательных дисциплин

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете - Великая Отечественная война: фашистская Германия напала на Советский Союз.

Годы все дальше уносят нас от тех страшных лет, забыть которые мы не имеем право. Все меньше остается очевидцев той войны. Она затронула все сферы общественной жизни и, естественно, наложила тяжёлый отпечаток на систему народного образования и на деятельность советской школы. Война стала суровым испытанием для советского народа, в том числе и для учителей и преподавателей.

В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений. Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется - превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением - стариками, женщинами, детьми.

Все мы привыкли видеть учителей с указками в руках. И очень трудно вообразить, что представители этой самой гуманной профессии на Земле могут сменить указку на автомат. В годы Великой Отечественной войны немало педагогов воевало на фронте.

Они прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений.

Стали достоянием всей страны и героическим примером для каждой школы, для всех

поколений учителей и учеников.

Война нанесла большой удар по системе образования. Были разрушены десятки школьных зданий, а в уцелевших размещались военные госпитали. Из-за нехватки бумаги школьники порой писали на полях старых газет, а учебники заменял рассказ учителя. Они сражались не только за Родину.

Жизнь была прекрасной и счастливой, Но внезапно грянула война. И, сменив костюмы на шинели, В бой с врагом ушли учителя!

Вот лишь несколько историй, которые затронули и душу и сердце. Невидимый фронт

Матрёна Вольская

родилась 6 ноября 1919 года в деревне Задириха Смоленской губернии в бедной

крестьянской семье — настолько, что девочка начала учиться в школе с

опозданием, так как ей попросту не в чем было посещать занятия. По окончании

школы 18-летняя Мотя поступила на заочное отделение педагогического техникума и

параллельно стала работать учительницей начальных классов в деревне Басино.

Матрёна Вольская

родилась 6 ноября 1919 года в деревне Задириха Смоленской губернии в бедной

крестьянской семье — настолько, что девочка начала учиться в школе с

опозданием, так как ей попросту не в чем было посещать занятия. По окончании

школы 18-летняя Мотя поступила на заочное отделение педагогического техникума и

параллельно стала работать учительницей начальных классов в деревне Басино.

В той же школе она встретила своего супруга — учителя математики и физики

Михаила Вольского. Вместе они жили и преподавали в Басино. В июне 1941-го Матрёна окончила техникум, получив среднее педагогическое образование, но блеснуть корочкой и знаниями ей не довелось — началась Великая Отечественная.

Уже через месяц после начала боевых действий немцы оккупировали Смоленскую

область, в том числе и Басино. «Они совсем озверели. Фашистские банды за три дня сожгли 24 деревни. Деревню Кишкинцы сожгли, население поголовно уничтожили. Чудом спаслись двое из 75 жителей. Детей рядами клали на дорогах. Затем подавили их танками. Одну женщину бросили в огонь, когда ее дом уже догорал, затем туда же бросили трех ее малюток», — писал в своем донесении секретарь Духовщинского райкома КПСС Петр Цуранов.

Супруги Вольские не могли оставаться в стороне и стали активными членами подполья — занимались сбором оружия, распространением листовок, помощью беженцам. Цуранов был в числе тех, кого Вольские приютили: с сентября по ноябрь в их доме располагалась его конспиративная квартира.

Матрёна бесстрашно выполняла любые поручения. Молодая учительница собирала сведения о расположении вражеских частей и передавала их партизанам: вскоре ее сделали связной, присвоив позывной "Месяц".

В ноябре 1941-го оставаться в деревне уже было слишком опасно, и Вольские вместе с другими членами подполья ушли в партизанский отряд. Матрёна-Месяц продолжала работать связной, участвовала в боевых действиях и за героизм в бою 5 марта 1942 года у деревни Закуп была представлена к награде.

Летом 1942 года партизаны выяснили, что немцы планируют карательную операцию, которая предусматривает в том числе вывоз детей и подростков в Германию — для работы на промышленных предприятиях Третьего Рейха и в качестве прислуги для арийских господ. Тогда было принято экстренное решение – эвакуировать детей и подростков в советский тыл.

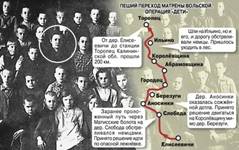

Был разработан маршрут длиною около 200 километров через леса, болота и минные поля, определены пункты питания и точки связи. Вести колонну детей поручили Матрёне Вольской, ее помощницами назначили еще одну учительницу Варвару Полякову и медсестру Екатерину Громову. Ни одной из девушек на тот момент не было и 25 лет, а 23-летняя Вольская ко всему прочему была беременна.

В деревню Елисеевичи, которая находилась под контролем партизан, стали

переправлять детей со всей округи. Итого в ночь с 22 на 23 июля 1942-го на попечении у трех молодых девушек оказалось около полутора тысяч детей. Годы спустя Варвара Полякова признавалась, что не верила в успех операции «Дети»: «Такой плач стоял, упаси бог услышать еще когда-нибудь! И у нас троих не было уверенности, что всё обойдется, закончится благополучно...»

Чтобы хоть как-то

управлять огромной колонной, которая растянулась на несколько километров, детей

разделили на три группы, каждой из которых управляла одна из девушек. Каждую

группу делили на группы поменьше, во главе которых ставили ребят постарше,

назначали связных, что позволяло сохранять хоть какой-то порядок.

Чтобы хоть как-то

управлять огромной колонной, которая растянулась на несколько километров, детей

разделили на три группы, каждой из которых управляла одна из девушек. Каждую

группу делили на группы поменьше, во главе которых ставили ребят постарше,

назначали связных, что позволяло сохранять хоть какой-то порядок.

Вольская шла впереди вместе со старшей группой, проверяя дорогу и сохранность маршрута. Уже в первую ночь всё пошло не по плану: Матрёну вызвали в штаб партизаны, чтобы сообщить, что немцы в курсе переправы, поэтому устраивают бомбардировки и делают всё возможное, чтобы помешать операции. Пришлось экстренно менять маршрут на более сложный, что сводило шансы на успех к минимуму.

Матрёна, разместив детей на привал, сама шла на разведку, проверяя безопасность

нового пути. 25 июля колонна добралась до деревни, где предполагалось пополнить запасы, но немцы их опередили: все колодцы были отравлены. Вскоре с неба посыпались листовки с угрозами, а на следующий день — бомбы. Спрятав детей, Вольская снова шла на разведку на 20 километров вперед, искала броды через реки. Лишь на следующий день, 26 июля, впервые с начала похода она, изможденная, отекшая и голодная, смогла немного поспать — пока ее подвозил встретившийся на пути солдат. Ее не переставали мучить боли — беспокоил будущий ребенок, беременность была под угрозой.

Вторая попытка

пополнить запасы тоже не увенчалась успехом: 27 июля колонна направлялась в

деревню Ильино, но поселение уже бомбили немцы

Вторая попытка

пополнить запасы тоже не увенчалась успехом: 27 июля колонна направлялась в

деревню Ильино, но поселение уже бомбили немцы

По пути к колонне примыкали новые группы детей из окрестных деревень и сел. В какой-то момент детей уже насчитывалось более трех тысяч! Еды катастрофически не хватало: запасы давно закончились, и детям приходилось питаться тем, что они находили в лесу: ягодами, щавелем, одуванчиками и подорожником. Еще

сильнее детей мучала жажда: колодцы в деревнях были отравлены, а в водоемы немцы складывали трупы, так что пить из них воду тоже было опасно.

Обессиленные дети уже с трудом передвигались, постоянно падали и много плакали. 28 июля колонна подошла к Западной Двине. Журчание реки свело измученных жаждой детей с ума, и они ринулись к воде, через мгновение попав под обстрел. По сообщениям, была ранена лишь одна девочка.

На следующий день прибыли четыре грузовика, высланные колонне навстречу, куда погрузили около 200 самых слабых детей. Остальные добрались к пункту назначения, преодолев еще 60 километров, лишь трое суток спустя — 1 августа. Прошло еще четыре дня, прежде чем за детьми наконец приехал поезд. Бомбардировка со стороны фашистов не прекращалась, но советским летчикам удалось отразить атаку и дать эшелону уйти.

Для детей заготовили 500 кг хлеба, но на более чем трех тысяч детей этого оказалось очень мало. Каждый ребенок получил лишь по 150 граммов хлеба. Тогда красноармейцы пожертвовали 100 кг сухарей, но и это не сильно спасло ситуацию — ребятам досталось по одному сухарю на каждого.

Осмотрев спасенных детей, Матрёна поняла, что довезти их живыми до Урала, как изначально планировалось, шансов практически нет. Голодные и измученные жаждой ребята начали болеть, у некоторых на глазах развивались серьезные недуги.

Тогда Вольская стала экстренно рассылать телеграммы в ближайшие города по пути

следования. Откликнулся Горький (ныне Нижний Новгород): 14 августа, на 24-й день с начала операции, детей встречали представители администрации и врачи. Уже тогда многих пришлось выносить из поезда на носилках.

Где-то поодаль наблюдали за происходящим три молодые девушки: рыдая, они

благодарили бога и друг друга — адски страшный и тяжелый путь позади, дети спасены.

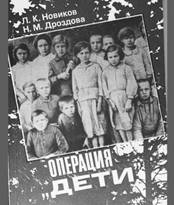

Точное число ребят, которых Матрёна провела через линию фронта, долгое время

оставалось неизвестным. Документов о ее подвиге не сохранилось, а сама она никому о нем не рассказывала. Только годы спустя были собраны данные по обрывкам воспоминаний, и в книге «Операция "Дети"», вышедшей в 1986 году, написано, что в акте приемки было отмечено: «Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви; приняли от Вольской 3225 детей». Там же сообщается, что Матрёна Исаевна не довезла лишь 15 человек, которые оставили эшелон в Ярославле, решив вернуться домой.

Сложнейший поход отразился на здоровье Матрёны: беременность протекала сложно, роды были тяжелыми, и тем не менее на свет появился их с Михаилом сын. Вольский прошел всю в0йну и после демобилизации вернулся домой: впоследствии супруги еще трижды стали родителями.

Как уже было сказано, Матрёна жила скромно и об участии в столь масштабной операции не распространялась. Молчали и ее боевые подруги. История получила огласку лишь в 1975 году: тогда при подготовке передачи к 30-летию Великой Победы нашлись участники того похода.

Журналисты связались

с Матрёной Исаевной, записали интервью, но из-за проблем со звуком материал так

и не вышел. В 1977 году краевед Леонид Кондратьевич Новиков, в свое время

воевавший в партизанском отряде, с которым Вольская держала связь,

заинтересовался этой историей. Ушел год на то, чтобы убедить Горьковское

телевидение сделать о Матрёне Исаевне передачу. Увы, к тому моменту из-за

тяжелого заболевания Вольская уже не говорила. Материал составили на основе

рассказов других участников операции.

Журналисты связались

с Матрёной Исаевной, записали интервью, но из-за проблем со звуком материал так

и не вышел. В 1977 году краевед Леонид Кондратьевич Новиков, в свое время

воевавший в партизанском отряде, с которым Вольская держала связь,

заинтересовался этой историей. Ушел год на то, чтобы убедить Горьковское

телевидение сделать о Матрёне Исаевне передачу. Увы, к тому моменту из-за

тяжелого заболевания Вольская уже не говорила. Материал составили на основе

рассказов других участников операции.

Программа вышла в эфир 18 декабря 1978 года. Как рассказывали родные Матрёны Исаевны, она успела ее посмотреть. А через пять дней, 23 декабря 1978-го, Вольской не стало. Ей было всего 59 лет.

Ее героический поступок так и не был отмечен государственными наградами. Однако в том, что это был настоящий подвиг, сегодня не сомневается никто. Особенно те 3225 детей, которым она подарила самое дорогое — жизнь. Сегодня у них уже свои дети и внуки, но Матрёна Исаевна, молодая учительница начальных классов, навсегда останется для них второй мамой, бабушкой, прабабушкой. И ангеломхранителем.

Я никогда не видел той войны,

И ужаса ее не представляю,

Но то, что мир наш хочет тишины, Сегодня очень ясно понимаю.

Спасибо вам, что нам не довелось,

Представить и узнать такие муки.

На вашу долю все это пришлось:

Тревоги, голод, холод и разлуки.

Спасибо вам за солнца яркий свет,

За радость жизни в каждом миге нашем,

За трели соловья и за рассвет, И за

поля цветущие ромашек.

За трели соловья и за рассвет, И за

поля цветущие ромашек.

Да! Позади остался страшный час. Мы о войне узнали лишь из книжек.

Спасибо вам, мы очень любим вас!

Поклон вам от девчонок и мальчишек!

Маливанова Т.В.

Методист

Ради жизни на земле

1 сентября 1944 года учитель истории Николай Кюнг

вошел в класс и

объявил тему урока. Он сделал то, что в этот день делали тысячи советских

учителей. Но дети на его уроке сидели не за партами, а на нарах. На них была

полосатая роба заключенных. Кюнг вел урок в Бухенвальде! Это были обездоленные,

голодные дети. И учитель вел свой урок по памяти, рассказывая детям то, что

изучил в пединституте.

вошел в класс и

объявил тему урока. Он сделал то, что в этот день делали тысячи советских

учителей. Но дети на его уроке сидели не за партами, а на нарах. На них была

полосатая роба заключенных. Кюнг вел урок в Бухенвальде! Это были обездоленные,

голодные дети. И учитель вел свой урок по памяти, рассказывая детям то, что

изучил в пединституте.

Занятия шли поздним вечером, после изнурительных каторжных работ, в бараках. А за дверью дежурили заключенные, чтобы чуть что - подать сигнал тревоги...

Начало войны Николай Кюнг встретил, защищая

Брестскую крепость. Был ранен и попал в плен. Пройдя через

несколько концлагерей, летом 1943-го оказался в Бухенвальде. Если бы немцы узнали, что он по происхождению швейцарец, то депортировали бы его на родину, но Кюнг этим шансом не воспользовался.

В Бухенвальде содержалось несколько тысяч детей. В основном те, кого вывезли из Советского Союза. Дети обязаны были трудиться наравне со взрослыми. Тех, кто уже не мог работать, сжигали в печах.

В лагере Николай стал участником Сопротивления. Когда члены подпольного антифашистского комитета предложили ему создать в лагере школу, он решил, что это шутка. Как такое возможно под носом у немцев?!

Но его спросили: ты видел, какой ужас застыл в глазах детей? Это был железный

аргумент.

"Весь смысл наших занятий был в том, чтобы попытаться отвлечь детей от страха, в котором они жили, помочь им поверить, что не вечно будет длиться каторга. Я обещал: придет наша победа", - напишет он потом в своих мемуарах.

Он рисковал каждую секунду урока. Но занятий не прекращал.

За восемь месяцев существования этой подпольной школы о ней так никто и не узнал. Дети оказались хорошими конспираторами. Не было случая, чтобы кто-нибудь из них, даже за кусок хлеба, донес или ненароком проговорился о том, что в бараке идут уроки.

Заключенные лагеря помогали подпольной школе кто чем мог. Рискуя жизнью, они выкрали на складах карандаши, бумагу. Нашли счеты, даже небольшую доску с мелом. Нашли пару учебников на русском языке. А для уроков истории и географии карту.

Подпольная школа в Бухенвальде работала до весны 1945 года. 11 апреля в детский барак вбежал связной и приказал всем спрятаться под нарами. Накануне подпольный комитет, узнав о том, что гитлеровцы планируют уничтожить всех заключенных, вынес решение о начале восстания.

По условному сигналу

- взрыву гранаты у угловых ворот - взводы, роты и батальоны подпольщиков пошли

в бой. С громким русским "Ура!" Николай Кюнг повел на штурм свое

подразделение. Вооруженные кто чем боевые группы коротким ударом прорвали колючую

проволоку, взяли угловые ворота и рассеяли охрану СС. Люди в полосатых робах

один за другим стали покидать бараки. Из детского барака вышли 914 детей - все,

кто остался в живых.

По условному сигналу

- взрыву гранаты у угловых ворот - взводы, роты и батальоны подпольщиков пошли

в бой. С громким русским "Ура!" Николай Кюнг повел на штурм свое

подразделение. Вооруженные кто чем боевые группы коротким ударом прорвали колючую

проволоку, взяли угловые ворота и рассеяли охрану СС. Люди в полосатых робах

один за другим стали покидать бараки. Из детского барака вышли 914 детей - все,

кто остался в живых.

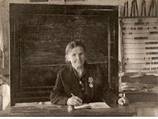

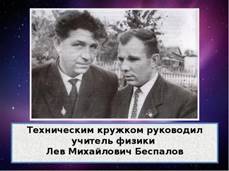

В 1943

году в среднюю школу города Гжатска прибыл новый учитель физики - Лев

Беспалов. Школьники сразу поняли: фронтовик! С боевой выправкой, на

кителе следы от погон и наград.

В 1943

году в среднюю школу города Гжатска прибыл новый учитель физики - Лев

Беспалов. Школьники сразу поняли: фронтовик! С боевой выправкой, на

кителе следы от погон и наград.

Служил в авиации, воевал штурманом. Он сам был выпускником этой школы, но сейчас ее было не узнать.

Гитлеровцы при отступлении взорвали здание, от кабинета физики ничего не осталось. А дети, прожившие в оккупации два года, были похожи на запуганных зверьков. Как помочь им забыть ужасы войны?

Беспалов предложил ученикам сделать физические приборы своими руками! Различные машины, оптические приборы и даже установка для демонстрации распада

радиоактивных элементов - многие наглядные материалы он делал вместе со своими учениками. Дети с удовольствием помогали учителю, слушали его рассказы о войне, самолетах и летчиках.

Беспалов организовал кружок авиамоделирования. В него тут же записались все мальчишки. И даже несколько девчонок. Благодаря стараниям педагога у них появился самолет ПО-2, старенький, списанный, но настоящий!

Изучали

устройство этого самолета. Беспалов рассказывал о трудах Циолковского, о мечте

человечества полететь в космос. В конце года на последнем звонке он в шутку

спросил ребят: кто готов пойти в авиацию? Один из мальчишек ответил не

задумываясь: да, он станет летчиком!

Изучали

устройство этого самолета. Беспалов рассказывал о трудах Циолковского, о мечте

человечества полететь в космос. В конце года на последнем звонке он в шутку

спросил ребят: кто готов пойти в авиацию? Один из мальчишек ответил не

задумываясь: да, он станет летчиком!

12 апреля 1961 года в учительской гжатской школы радиоприемник объявил новость - состоялся первый полет человека в космос. Его совершил Юрий Гагарин! Учителя перешептывались: неужели это наш бывший ученик?

Гагариных в стране много. И только один человек не сомневался, что это именно его Юрка открыл человечеству космос. Это был учитель Лев Беспалов.

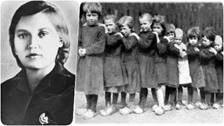

Педагог Януш Корчак родился в Российской империи, в Варшаве в 1878 году в интеллигентной еврейской семье. Уже учась в гимназии, он стал главным кормильцем, поскольку у отца было страшное заболевание - шизофрения. Корчак решил, что не имеет права иметь детей, ведь эта болезнь передается по наследству. Свою любовь он решил отдать сиротам.

И в 1911 году молодой врач основал в Варшаве два детских дома. А во время Первой мировой войны, работая военным врачом в русской армии, Корчак написал свою главную книгу "Как любить ребенка". Автор пришел к заключению, что дети более мужественны, чем взрослые. Они более стойко переносят страдания, боль и более мужественно принимают смерть. Он вообще был очень высокого мнения о ребенке.

Основной постулат книги - без полноценного детства нет полноценного человека. Педагогические методы Корчака были настолько новы, что его книга была переведена на все языки мира. Никто еще не демонстрировал такую любовь к детям. За глаза доктора прозвали "детский бог".

Ради детей Корчак

дважды отказался от личного спасения. В первый раз - в Варшаве. После начала

Второй мировой войны он вместе со своим сиротским домом оказался в Варшавском

гетто. Бывшие ученики хотели вывезти доктора из страны, но Корчак отклонил все

предложения. "Что вы мне предлагаете? Вы хотите, чтобы я оставил детей?

Это невозможно".

Ради детей Корчак

дважды отказался от личного спасения. В первый раз - в Варшаве. После начала

Второй мировой войны он вместе со своим сиротским домом оказался в Варшавском

гетто. Бывшие ученики хотели вывезти доктора из страны, но Корчак отклонил все

предложения. "Что вы мне предлагаете? Вы хотите, чтобы я оставил детей?

Это невозможно".

Второй раз спасение Корчаку предложили в Треблинке. В этот концлагерь вывезли всех детей из его Дома сирот. Шествие маленьких смертников и их учителя к вагонам поезда очевидцы назвали "маршем смерти". Весь детский дом шел ровной колонной, никто не

голосил и не пытался

убежать. Во главе колонны шел доктор, держа за руки своих воспитанников. У

детей были ранцы и игрушки - Корчак сказал, что они едут на пикник. А что еще

можно было сказать? Стояла весна, они запели какую-то песню. И так шли по

замершей от ужаса Варшаве, прямо к эшелонам. Говорят, по легенде, что даже у

эсэсовцев не выдержали нервы, они отправили эшелон раньше расписания. В

Треблинке их сожгли. 6 августа 1942 года Януш Корчак вошел в газовую камеру

вместе со своими воспитанниками. Двух малышей он держал на руках и рассказывал

им сказку. Дети так и не успели понять, куда их привезли.

голосил и не пытался

убежать. Во главе колонны шел доктор, держа за руки своих воспитанников. У

детей были ранцы и игрушки - Корчак сказал, что они едут на пикник. А что еще

можно было сказать? Стояла весна, они запели какую-то песню. И так шли по

замершей от ужаса Варшаве, прямо к эшелонам. Говорят, по легенде, что даже у

эсэсовцев не выдержали нервы, они отправили эшелон раньше расписания. В

Треблинке их сожгли. 6 августа 1942 года Януш Корчак вошел в газовую камеру

вместе со своими воспитанниками. Двух малышей он держал на руках и рассказывал

им сказку. Дети так и не успели понять, куда их привезли.

Учитель не бросил своих воспитанников, потому что его любовь к ребенку была больше любви к жизни! Когда война еще только началась, его однажды спросили: чем он будет заниматься после? Он ответил: "Я открою детский дом для немецких детей". Чтобы не вырастали такие взрослые, как оккупанты...

Но такие взрослые все же выросли...

Мица Н.А. – преподаватель ГБПОУ БПК

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. система образования полностью

ощутила на себе все трудности военного времени. Начало войны привнесло изменения в ее деятельность.

До войны в крае

проводилась работа по ликвидации неграмотности населения. Значительные успехи

были достигнуты в 1940 годуК лету 1941 года в городе Ворошиловске (с 12 января

1943 года – Ставрополе) функционировали: Ворошиловский государственный

педагогический и учительский институты, Ворошиловский зооветеринарный институт,

Ворошиловский государственный медицинский институт. Кроме того, на территории

Орджоникидзевского края действовали Пятигорский и Карачаево-Черкесский

До войны в крае

проводилась работа по ликвидации неграмотности населения. Значительные успехи

были достигнуты в 1940 годуК лету 1941 года в городе Ворошиловске (с 12 января

1943 года – Ставрополе) функционировали: Ворошиловский государственный

педагогический и учительский институты, Ворошиловский зооветеринарный институт,

Ворошиловский государственный медицинский институт. Кроме того, на территории

Орджоникидзевского края действовали Пятигорский и Карачаево-Черкесский

педагогические институты. С началом Великой Отечественной войны все общеобразовательные школы, ремесленные и железнодорожные училища, школы фабричнозаводского обучения (ФЗО) Орджоникидзевского края стали действовать в рамках общегосударственной образовательной политики. Во всех школах и учебных заведениях края основной упор ставился на усиление педагогического состава и учащихся на удовлетворение потребностей фронта и тыла.

Краевыми властями было принято решение использовать учащихся образовательных

учреждений на сельскохозяйственных работах. В соответствии с приказом по народному комиссариату земледелия РСФСР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» все учащиеся во время школьных каникул повсеместно привлекались на уборочные и другие сельскохозяйственные работы в колхозы, МТС, учебные хозяйства и на промышленные предприятия.

03 июля 1941 года бюро Орджоникидзевского краевого комитета ВКП(б) и

исполкома крайсовета депутатов трудящихся принято постановление «О проведении дополнительного призыва городской молодежи в школы фабрично-заводского обучения». В период с 01 по 10 июля 1941 года в порядке добровольного набора было принято 651 человек городской молодежи мужского пола в возрасте 16-17 лет.

На 200 человек выросло число учащихся в школе ФЗО №1 в Микоян-Шахаре, на 450

мест был создан филиал школы при Ворошиловском ремесленном училище №1. Одновременно с этим был проведен досрочный призыв городской и колхозной молодежи в ремесленные и железнодорожные училища общей численностью 1800 человек.

В 1941 году в связи с ведением всеобщего военного обучения все учащиеся 8-10

классов обучались военному делу по программе допризывной подготовки. С учащимися допризывниками 1923 года рождения проводились дополнительные занятия по 110-ти часовой программе всеобщего обязательного военного обучения, во внеурочное время: в городах 3 раза в неделю по 2 часа, в сельских местностях 2 раза в неделю по 3 часа. С допризывниками прорабатывались следующие темы: действия бойца с оружием и без оружия; устройство противогаза и правила пользования им; воинская дисциплина и другие. Занятия по всеобщему обучению с учащимися допризывниками проводились военными руководителями школ. Согласно приказу по Орджоникидзевскому краевому отделу народного образования в школах увеличивали часы на военную и физическую подготовку учащихся 9-10 классов за счет сокращения школьных предметов.

Обстановка военного времени потребовала пересмотреть учебную программу. Появился курс противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО). Образовательными учреждениями подготавливались инструктора из учащихся и учителей, которым выдавались значки I степени об окончании курса по ПВХО. По данным средних школ курсы ПВХО закончило более 6 тысяч учащихся и учителей. 09 августа 1941 года Постановлением бюро Орджоникидзевского краевого комитета ВКП(б) краевым отделом народного образования было предложено с 01 сентября 1941 года разработать методические письма о преподавании в школах истории, Конституции СССР и географии в целях патриотического воспитания детей во время Великой Отечественной войны.

В общеобразовательных учреждениях края и в ВУЗах создавались кружки, где можно

было овладеть специальностью санитара, телеграфиста, радиста и другими.

В сентябре 1941 года в каждой средней школе, педучилищах, техникумах, при

содействии местных комитетов РОК («Российское общество Красного Креста»), было образовано несколько школьных санитарных дружин из девушек учащихся 9-10 классов. Санитарные дружины должны были обеспечиваться необходимыми учебными планами, программами и учебно-наглядными пособиями. Особое внимание уделялось на овладение практическими приемами по оказанию первой медицинской помощи и по уходу за ранеными, больными и пораженными боевыми отравляющими веществами (БОВ).

В городе Черкесске на базе завода «Молот», мебельной фабрике и автобазах Крайавтотранса и Союзсовхозтранса была образована школа ФЗО на 200 учащихся с подготовкой: формовщиков-литейщиков, столяров-белодеревщиков.

В первые дни войны ВУЗы Орджоникидзевского края приступили к

светомаскировке. По окончанию дневных занятий спускались занавесы на окнах, а также выключался свет в кабинетах.

Таким образом, с первых дней войны краевые власти приступили к перестройке

работы всей сети школьных и профессионально-технических учреждений Ставрополья. Их работа была направлена на усиление патриотического воспитания учащихся, на оказание помощи фронту через подготовку трудовых ресурсов. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ставропольскими ВУЗами было выпущено несколько тысяч специалистов: врачей, хирургов, терапевтов, медицинских сестер, телеграфистов, радистов и других, необходимых фронту и тылу.

По мере освобождения захваченных гитлеровцами территорий ставропольчане

помогали в ликвидации последствий фашистской оккупации. Наши земляки помогали восстанавливать разоренные войной районы страны. Трудящиеся района отправляли туда рогатый скот, книги для библиотек, оборудование для детских садов и врачебных пунктов, а также семена овощей. Радостные вести с фронтов приходили всё чаще и чаще. 9 мая 1945 г. в долгожданный День Победы в городском саду состоялся митинг. Выступающие на нём говорили о пережитом, вспоминали погибших, выражали надежду на мирную жизнь. Во время митинга шёл сильный дождь, но его никто не замечал.

По мере освобождения захваченных гитлеровцами территорий ставропольчане

помогали в ликвидации последствий фашистской оккупации. Наши земляки помогали восстанавливать разоренные войной районы страны. Трудящиеся района отправляли туда рогатый скот, книги для библиотек, оборудование для детских садов и врачебных пунктов, а также семена овощей. Радостные вести с фронтов приходили всё чаще и чаще. 9 мая 1945 г. в долгожданный День Победы в городском саду состоялся митинг. Выступающие на нём говорили о пережитом, вспоминали погибших, выражали надежду на мирную жизнь. Во время митинга шёл сильный дождь, но его никто не замечал.

Памятник «Вечная Слава» посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам Ставропольского государственного университета, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.

Мемориальный памятник был установлен на территории Ставропольского государственного педагогического института (во внутреннем дворике по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1) в 1970 году в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне. Упоминание о данном памятнике имеется в книге «Очерки истории Ставропольского педагогического института», Ставрополь, 1991г., стр.58, сноска на документы ГАНИСК, Ф.5574, оп. 1, Д.19.

Мемориальный памятник установлен без захоронений.

22 июня 1941 года в институте состоялся митинг, на котором присутствовало свыше 300 человек. В принятой резолюции присутствовавшие заявили, что они «все, как один, готовы взять оружие в руки, с достоинством и умением бить обнаглевшего врага».

С первых дней войны многие преподаватели и студенты ушли на фронт, в их числе директор института П.В. Кулев. Добровольцами на фронт ушли также декан физикоматематического факультета Д.К. Надежин, И.А. Агарков, И.Е. Дидин, Б.В. Касаткин, Г.В. Жогин, И.В Четвериков, В.Г. Макаренко, Б.М. Кувичко, В.И. Шевченко и другие преподаватели и студенты.

Выпускник физико-математического факультета Иван Сергеевич Мазницын в 1941 т. после получения диплома ушел на фронт. С первого дня прибытия в часть и до героической смерти И.С. Мазницын показывал образец выполнения воинского долга.

За образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом отвагу и героизм старшему лейтенанту Ивану Сергеевичу Мазницыну Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Когда многие преподаватели и студенты пединститута ушли на фронт, оставшиеся

встали на их места. Нужно было круглосуточно готовить к выпуску очередной курс, обеспечить школы Северного Кавказа значительно поредевшие после ухода на фронт тысячи учителей новыми выпускниками. В Ворошиловском педагогическом и учительском институте, так назывался СГПУ в военные годы, как и во всех вузах страны, начиная с осени 1941 года были значительно сокращены учебные планы, четырехлетняя подготовка учителей заменена ускоренной трехгодичной, урезаны экзамены и зачеты.

Помимо уплотнения академических занятий и перенесения их сроков, преподаватели и студенты ВУЗа были задействованы в агитационной, военно – патриотической, а так же, сельскохозяйственной работе.

«Лекции тоже воюют» - пишет академик М.В.Нечкин, - в арсенале идейного оружия им отведено свое место»

Научная и лекционная просветительская агитационная работа в сложнейших, порой невыносимых бытовых условиях войны, во время бомбёжек и блокады, в теплушках поездов, в которых везли в эвакуацию, иногда в воинских частях, на бортах военных кораблей или на аэродромах, где нужно было читать лекции, становилось оружием преподавателей вузов, их вклад в победу. Педагоги видели свой долг в том, чтобы раскрыть перед воинами и тружениками тыла героические традиции народов нашей страны, воспитать чувство гордости и ответственности за Родину и ее историческое прошлое.

82 года назад Будённовск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Предприятия Будённовска встречали 1942 год

успешным выполнением планов, колхозы готовились к весеннему севу. В феврале на

Прикумье поступили эвакуированные из блокадного

Ленинграда люди, в основном, женщины и дети, которые размещались в семьях

горожан, а также в зданиях некоторых школ и учреждениях. Всего в Будённовском

районе находилось более 5500 эвакуированных граждан.

Предприятия Будённовска встречали 1942 год

успешным выполнением планов, колхозы готовились к весеннему севу. В феврале на

Прикумье поступили эвакуированные из блокадного

Ленинграда люди, в основном, женщины и дети, которые размещались в семьях

горожан, а также в зданиях некоторых школ и учреждениях. Всего в Будённовском

районе находилось более 5500 эвакуированных граждан.

В педагогическом училище разместился

военный госпиталь.

Город был занят немецкими войсками 18 августа 1942 года. Ставрополье находилось

под контролем немецких войск в течение полугода

Решающую роль в освобождении города сыграла 110 отдельная кавалерийская дивизия имени С. М. Будённого. 10 — 11 января кавалеристы несколькими ударами разгромили оборонявшиеся части противника и захватили укреплённые пункты Орловку и Прасковею, а затем овладели важным опорным пунктом обороны противника — Будённовском.

Прежде чем оставить город, немцы уничтожили оборудование электростанции, здание вокзала, райком ВКП (б), объекты хлопкозавода, мельзавода № 8, железнодорожное депо с поворотным кругом и другие объекты. Были уничтожены две школы: около железной дороги и на улице Свободы, в которой во время оккупации были продовольственные склады и производство макарон.

Вскоре после освобождения города начались занятия в

школах, хотя топить печи было нечем, не хватало школьной мебели, не было

учебников, тетрадей. Жизнь возрождалась. В 1944 году в Будённовском педучилище

состоялся выпуск учителей, которое находилось в здании школы - угол Ленинской и

Кирова (где сейчас станция юных техников), а в школе ФЗО № 11 — столяров,

слесарей и каменщиков. В июле 1944 года в Будённовске открылся сельхозинститут

с двумя факультетами — агрономическим и механизации сельского

Вскоре после освобождения города начались занятия в

школах, хотя топить печи было нечем, не хватало школьной мебели, не было

учебников, тетрадей. Жизнь возрождалась. В 1944 году в Будённовском педучилище

состоялся выпуск учителей, которое находилось в здании школы - угол Ленинской и

Кирова (где сейчас станция юных техников), а в школе ФЗО № 11 — столяров,

слесарей и каменщиков. В июле 1944 года в Будённовске открылся сельхозинститут

с двумя факультетами — агрономическим и механизации сельского

хозяйства.

хозяйства.

Калтыкова С.Н.

Библиотекарь ГБПОУ БПК

В этом году наша страна будет отмечать 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Что мы знаем о педагогах нашего района, участвовавших в этой войне и приближавших великую Победу? В каких частях они служили, за что получали боевые награды, как сложилась их трудовая деятельность в послевоенные годы?

История одной учительской семьи, семьи учителей-фронтовиков Орловской школы Аначка Василия Ефремовича и Марии Фёдоровны.

Аначка Василий

Ефремович – директор – фронтовик. Родился в 1918 году в станице Отрадная

Тихорецкого района Краснодарского края. Жизнь с детских лет не особенно

баловала Василия, так как их семья рано лишилась матери. Отец, будучи

председателем колхоза, день и ночь пропадал на работе, и на попечении подростка

Василия находились трое младших братишек. Жили впроголодь, в постоянной нужде,

в убогой избенке.

Аначка Василий

Ефремович – директор – фронтовик. Родился в 1918 году в станице Отрадная

Тихорецкого района Краснодарского края. Жизнь с детских лет не особенно

баловала Василия, так как их семья рано лишилась матери. Отец, будучи

председателем колхоза, день и ночь пропадал на работе, и на попечении подростка

Василия находились трое младших братишек. Жили впроголодь, в постоянной нужде,

в убогой избенке.

«Ученье-свет» - эту народную мудрость маленький Василий

услышал ещё в раннем детстве и так стремился получить знания, что и в грязь, и в сырость, и в холод ходил в школу, которая находилась на другом конце станицы. Упорства мальчику было не занимать. Худенький, маленький, он понимал, что, только надеясь на свои силы, он сможет увидеть хорошую жизнь, но для этого он должен был получить образование. Школу закончил с хорошими оценками. Осенью 1936 года Василий Аначка поступил в Пятигорский педагогический институт на физико-математический факультет, который закончил в 1940 году. Переехав в с. Прасковея на Ставрополье, Василий Ефремович устраивается на работу в местную школу учителем математики и физики. Так многому хочется научиться, так многому хочется научить других! Но жизнь распорядилась по-своему. Началась Великая Отечественная война с фашистской Германией. Василий Ефремович уходит на фронт. Боевой путь Василия Ефремовича начался с 13 июля 1941 года в Подмосковье и дошел он до Берлина. Служил сержантом в 1 стрелковой роте 479 стрелкового полка 149 стрелковой Новоград-Волынской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 1 Украинского фронта.

Службу начал в качестве писаря, но отличался мужеством

смелостью и храбростью во время боевых операций. Он был награжден боевыми

наградами: Орден Красной Звезды за взятие Варшавы, орден Отечественной войны I

и II степени, медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», и другими

Правительственными наградами.

Службу начал в качестве писаря, но отличался мужеством

смелостью и храбростью во время боевых операций. Он был награжден боевыми

наградами: Орден Красной Звезды за взятие Варшавы, орден Отечественной войны I

и II степени, медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», и другими

Правительственными наградами.

Василий Ефремович вернулся домой только в 1946 году. На работу

вернулся в школу села Прасковеи, где проработал до 1952 года.

Спокойный, умный, любящий свою работу и детей, немногословный

- он по праву снискал уважение односельчан, коллег. Его авторитет в селе был

очень высоким. К нему шли за советом не только как к учителю, директору, но и как к самому грамотному и разумному человеку в селе.

Выходец из простой крестьянской среды, он так и не обрел изысканные «светские» манеры поведения в обществе. На всю жизнь остался по-крестьянски хлебосольным и приветливым, простым и доброжелательным, и двери его дома всегда были широко открыты для друзей и знакомых, как была на распашку открыта людям его честная и щедрая душа.

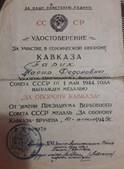

Тарик (Аначка) Мария Фёдоровна - учитель - фронтовик

Тарик Мария Фёдоровна родилась там же в станице Отрадной Краснодарского края, что и Василий Аначка в 1919 году. Училась старательно в той же школе. Была активной общественницей не только в школе, но и в станице. После окончания школы поступила в Чечено-Ингушский учительский институт с двухгодичным сроком обучения, который закончила в 1940 году. После получения профессии учителя начальных классов, Мария, дружившая с Василием, приезжают в село Прасковея Орджоникидзевского края. Здесь они создают семью. Мария работает учителем начальных классов. Но в их жизнь врываются годы жесточайшей войны с немецко-фашистскими силами.

Мария Фёдоровна Аначка (Тарик) свой боевой путь

Мария Фёдоровна Аначка (Тарик) свой боевой путь

начала в1942 году в феврале месяце.

Из воспоминания Аначка Марии Фёдоровны: «На фронт

я ушла в феврале 1942 года. Пройдя военную подготовку, я была направлена в 485-й зенитно-артиллерийский полк ПВО, который был задействован на охране неба южных городов. Большинство зенитно-артиллерийских соединений укомплектовывались девушками. Женщины и девушки были телефонистками,

медсёстрами, разведчиками-наблюдателями. Полк был сформирован в Майкопе, затем передислоцирован в Туапсе, принимал участие в обороне Ростова, Армавира, Батайска, Таганрога. Потом были Орджоникидзе, Махачкала, Туапсе, Новороссийск, Николаев».

Ефрейтор Аначка М.Ф.

за мужество и героизм награждена медалью «За оборону Кавказа», орденом

Отечественной войны II степени и другими наградами. День Победы встретила в

Чехословакии.

Ефрейтор Аначка М.Ф.

за мужество и героизм награждена медалью «За оборону Кавказа», орденом

Отечественной войны II степени и другими наградами. День Победы встретила в

Чехословакии.

Мария Фёдоровна, демобилизовавшись, вернулась на работу

учителем начальных классов. В 1951 году в семье появился первенец – дочь Валентина.

В 1952 году семья Аначка переезжают в село Орловку и устраиваются в восьмилетнюю школу №14 села. Здесь у них рождается вторая дочь Татьяна.

С 1953 по 1959 год Василий Ефремович был назначен директором Орловской школы и преподавал физику и математику. А с 1960 года преподавал еще и черчение и рисование.

За добросовестный труд Мария Фёдоровна и Василий Ефремович награждались

Почётными грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Были примерными родителями в дружной семье.

До самой пенсии

проработали они в Орловской школе, выпустили не один десяток учеников. В 1974

году выйдя на пенсию, Мария Фёдоровна занималась внуками, но была частым гостем

в школе на мероприятиях. Василий Ефремович продолжал работать учителем. Прочные

знания физики и математики позволяли многим выпускникам поступать в высшие

учебные заведения. 15 выпускников в будущем пополнили ряды педагогов школы.

До самой пенсии

проработали они в Орловской школе, выпустили не один десяток учеников. В 1974

году выйдя на пенсию, Мария Фёдоровна занималась внуками, но была частым гостем

в школе на мероприятиях. Василий Ефремович продолжал работать учителем. Прочные

знания физики и математики позволяли многим выпускникам поступать в высшие

учебные заведения. 15 выпускников в будущем пополнили ряды педагогов школы.

Благодарные выпускники часто вспоминали интересные уроки физики и математики, черчения Василия Ефремовича. А какие интересные занятия, экскурсии в природу, проводила Мария Фёдоровна для учеников начальной школы.

За прошедшие жестокие годы Великой Отечественной войны, души наших учителей фронтовиков не очерствели, они всегда с любовью относились к своим ученикам, отдавая им все свои знания и умения. Воспитывали достойных патриотов нашей Родины.

Мария Фёдоровна умерла в 1990 году на 71 году жизни, Василий Ефремович смог

пережить её всего на один год. Умер скоропостижно, как бы торопясь к жене.

Большая Победа нашего народа - это множество больших подвигов, самопожертвования маленьких людей. Почему Победа в Великой Отечественной войне считается Великой. Наверное, потому, что битва была действительно великой, на великой территории и с великими людскими потерями.

Мы - наследники великой Победы, обязаны помнить о тех, кто храбро сражался, приближая час нашей победы, прославлять оставшихся в живых, сумевших победить врага. Им досталось тяжелое наследство войны, но они выстояли, подняли страну из руин. Герои не умирают, их слава бессмертна! Имена их навечно занесены в память народную. …

Проходит время, меняются люди. Человечество стремится вперёд, к сожалению, не всегда оглядываясь назад. Человек должен помнить историю своей страны, своей малой родины, должен знать имена героев, которые и учили детей, и были участниками Великой Отечественной войны.

Велика была роль ветеранов-педагогов, прошедших войну, в воспитании подрастающего поколения. У каждого из них богатая военная биография, много наград за военные подвиги. Каждый из них смотрел в лицо смерти не раз. Но такие вот военные трудности не сломили дух мужества и силу воли наших воинов. Они с честью и достоинством все выдержали и все преодолели. Многие продолжили преподавательскую деятельность после окончания войны. Мужественные люди. Они так же, по-честному и работали, как воевали.

Бессмертен подвиг советского человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне. Вправе ли мы, ныне живущие, забыть об этом! Забыть о подвиге людей, повернувших вспять реку насилия и смерти, людей, подаривших мирную жизнь миллионам потомков.

Мужеству забвенья не бывает! В тот страшный год, как грянула война,

Надев солдатские шинели,

В

бой с врагом пошли учителя.

В

бой с врагом пошли учителя.

И вместе с народом сражались! и смело в атаку шли!

И на Рейхстаге надписи остались

-Ура! Ребята! Мы дошли!

В послевоенную годину несли ребятам знаний свет!

Покрыл виски как-будто иней, Тревожных ваших дней и лет.

Учитель-фронтовик ведет урок!

И в классе воцарилась тишина.

А сколько их без рук, без ног!

Кому до боли памятна война!

Прошли года, сменились даты- Военный опыт не забыт!

Фронтовики-учителя! Солдаты!

История ваш подвиг сохранит.

Науменко Евгений - студент ГБПОУ БПК Руководитель: педагог- библиотекарь, руководитель клуба «Патриот»

Гринько Екатерина Викторовна

9 мая 2025 года наша

страна будет праздновать семидесятилетие Победы советского народа в Великой

Отечественной войне. Путь к этой победе был длинным испытанием для страны и

народа. Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с тем временем. Мы,

нынешнее поколение мальчишек и девчонок, почти не знаем героев прошлого и

смутно представляем себе образ героев современности, но в душе каждого

мальчишки, как и в моей тоже, живет образ настоящего мужчины. Для меня важно,

чтобы этот образ становился действительностью, воплощаясь в реальных людях.

Таким человеком для меня стал Коробейник Михаил Иванович, ветеран Великой

Отечественной войны. Познакомился я с ветераном, занимаясь в клубе «Патриот»

нашего колледжа. Меня очень потрясла и заинтересовала судьба этого героического

человека, который живет рядом с нами. Коробейник Михаил Иванович во время

Великой Отечественной войны был радистом подводной лодки «С-13». Чем же

прославился в военные годы экипаж подводников? Для этого я решил провести

поисковоисследовательскую работу, собрав в ней как можно больше сведений о

судьбе земляка - ветерана и этого героического похода, названного в истории

«атакой века».

9 мая 2025 года наша

страна будет праздновать семидесятилетие Победы советского народа в Великой

Отечественной войне. Путь к этой победе был длинным испытанием для страны и

народа. Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с тем временем. Мы,

нынешнее поколение мальчишек и девчонок, почти не знаем героев прошлого и

смутно представляем себе образ героев современности, но в душе каждого

мальчишки, как и в моей тоже, живет образ настоящего мужчины. Для меня важно,

чтобы этот образ становился действительностью, воплощаясь в реальных людях.

Таким человеком для меня стал Коробейник Михаил Иванович, ветеран Великой

Отечественной войны. Познакомился я с ветераном, занимаясь в клубе «Патриот»

нашего колледжа. Меня очень потрясла и заинтересовала судьба этого героического

человека, который живет рядом с нами. Коробейник Михаил Иванович во время

Великой Отечественной войны был радистом подводной лодки «С-13». Чем же

прославился в военные годы экипаж подводников? Для этого я решил провести

поисковоисследовательскую работу, собрав в ней как можно больше сведений о

судьбе земляка - ветерана и этого героического похода, названного в истории

«атакой века».

Передать эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига советских людей во время Великой Отечественной войны на примере экипажа подводной лодки «С-13» , завоевавших для нас

Победу и право на будущее – одна из главных задач моей поисково-исследовательской работы.

30 января 2025 года - 80 лет торпедной «атаке века», которую совершила подводная

лодка «С-13». Радистом, который в январе далекого 1945 года передал на базу сообщение об этом выдающемся морском подвиге подводников, был наш земляк Михаил Иванович Коробейник. Ветеран проживает в городе Буденновске Ставропольского края. Он – почетный гражданин нашего города. «Живая история»- так трепетно называют в нашем городе ветерана все, кто лично с ним знаком.

Кто же он - Коробейник Михаил Иванович? Из бесед с ветераном, его дочерью, а также изучая семейный архив героя, мне стало известно, что родился он в 1923 году в Луганской области. В 1937 году закончил 7 классов Троицкой НСШ и поступил на учебу в Луганское фабрично-заводское училище, в котором получил специальность токаря – универсала по металлу. После его окончания был направлен в город Таганрог на авиационный завод. В 1941 году началась война, оборудование и рабочих завода эвакуировали в город Тбилиси. В 1942 году добровольно ушел в армию, окончил курсы радиотелеграфистов. В феврале 1943 года по льду Ладожского озера прибыл на службу Краснознаменного Балтийского флота. В начале был радистом на плавбазе «Смольный», а затем переведен опять же радистом на легендарную подводную лодку С-13 под командованием Александра Маринеско.

В то грозное время,

мы, молодые, стремились туда, где нужнее всего. И вот 19- летним парнем, имея

отсрочку от военной службы, добровольно ушел в армию и я. После окончания

курсов получил воинскую специальность радиотелеграфиста и с отдельной группой

по льду Ладожского озера был переправлен в блокадный Ленинград. Защищать

Родину мне пришлось на Балтике, где служил радиотелеграфистом в то время на

подводной лодке С-13. Особенно памятным был поход в начале 1945 года. Это был

поход не первый и не последний. Но стал он для фашистской Германии потрясающим»

В то грозное время,

мы, молодые, стремились туда, где нужнее всего. И вот 19- летним парнем, имея

отсрочку от военной службы, добровольно ушел в армию и я. После окончания

курсов получил воинскую специальность радиотелеграфиста и с отдельной группой

по льду Ладожского озера был переправлен в блокадный Ленинград. Защищать

Родину мне пришлось на Балтике, где служил радиотелеграфистом в то время на

подводной лодке С-13. Особенно памятным был поход в начале 1945 года. Это был

поход не первый и не последний. Но стал он для фашистской Германии потрясающим»

Наступил 1945 год... Завершающий год Великой Отечественной войны. Гитлеровское верховное командование, хотя уже и ощущало приближающуюся катастрофу, но упрямо и отчаянно сопротивлялось, истощая свою армию и страну из последних сил.

В историю Великой Отечественной войны 30 января 1945 года вошел как день, повергнувший Верховное командование вермахта в состояние шока — в районе Данцигской бухты Восточной Пруссии был потоплен советской подводной лодкой один из огромных лайнеров того

времени, гордость немецкого флота лайнер «Вильгельм Густлоф». Выполнил эту блестящую операцию экипаж подводной лодки типа «С-13» Краснознаменного Балтийского флота, которая вошла в историю как «атака века»

В своем дневнике радист «тринадцатой» Михаил Коробейник оставил записи: «11.01.45 г. 10.00. Снявшись со швартовых, отошли от финского парохода «Полярная звезда» в очередной боевой поход. Провожали нас комдив А.Е.Орел, его заместитель Ф.Заикин, В.Белянко, Г.Кульчицкий, В.Корж и другие офицеры штаба. Комдив пожелал счастливого плавания и благополучного возвращения. В 23.55 вышли из шхер, погрузились на глубину 15 метров».

И вот, поздно вечером 13 января, после напряженного трехдневного перехода, «тринадцатая», в точно назначенное командованием и тщательно рассчитанное штурманом время, пересекла кромку заданного района в Южной части Балтийского моря. Над самым горлом Данцигского залива. Площадь, отведенная командованием для крейсирования лодки, была огромной. Более 150 миль- такова была ширина района. А длина только до горла Данцигского залива более сорока миль! Осмотреть его, причем достаточно быстро и внимательно, оказалось не просто. Командир прекрасно понимал, что метаться по морю ни к чему. Было принято решение проложить курс так, чтобы к часам к двадцати выйти поближе к маяку Риксгефт, чтобы уточнить место, но и быть недалеко от Штольпе-Банк.... И вот подводная лодка в заданной точке. Море было пустынным. Безрезультатно завершился первый день. После этого безрезультатно прошла целая неделя. Все дни не утихал шторм. Обстановка в море была не из легких. Вот как описал ее радист лодки М.Коробейник: «17.01.45 г. Из оперативной сводки Совинформбюро узнали о начавшемся наступлении войск 1-го Белорусского фронта южнее Варшавы. Экипаж обрадовался такой вести. А море свирепствует. Шторм около девяти баллов. Посуда, стол, всякие незакрепленные вещи с грохотом валятся на палубу. Кое- кто из моряков выпал из коек. Утром погрузились, потом легли на грунт. Хотя глубина 50 метров, лодку здорово качает с борта на борт…

18.01.45 г. Всплыли в 00.40. Шторм продолжается. Огромной волной чуть не смыло за борт мичмана Торопова. Удержал его, помог старший матрос Юров. Из радиосообщения узнали об освобождении нашими войсками Варшавы…

20.01.45 г. Ввиду плохой погоды всплываем под перископ редко. Транспортов не обнаруживаем. Иногда слышим взрывы глубинных бомб. Это явно дозорные корабли фашистов…»

Лишь 21 января принесло надежду. Ранним утром акустик Иван Шнапцев доложил командиру, что слышит отдаленные взрывы глубинных бомб. Что это могло означать.

Командир А.Маринеско хорошо знал, что в этом районе нет ни одной советской подлодки. По крайней мере, его так ориентировали в штабе перед выходом «тринадцатой» в море. Видимо, немцы ведут профилактическое бомбометание в этом районе. Надо ожидать, что вскоре через район бомбометания пойдут вражеские корабли и конвой. Командир дал команду на всплытие под перископ. Едва подводная лодка взрезала перископом волну, командир тут же увидел, как два немецких сторожевика начали резкий поворот на лодку. Это означало, что подлодка обнаружена. Получен приказ командира на быстрое погружение. Еще не успела «тринадцатая» закончить этот маневр, как в отсеках услышали шум винтов, вслед за ним- шлепки сбрасываемых глубинок. Лодку качнуло, хлестнули по ушам моряков огромной силы гидравлические удары. Но боцман умело увел лодку от них. Через полчаса «тринадцатая» снова осторожно всплыла под перископ. Сторожевиков уже не было. Не обнаружен был и конвой. Примерно то же самое повторилось и 22 января. И 23 с утра. И опять подводники не обнаружили вражеские корабли…

Следующая запись в дневнике радиста М.Коробейника : «26-27.01.45 г. Сильно качает, порой кладет лодку под 45 градусов на борт. Шторм свыше восьми баллов. Мороз. Антенна, леерные стойки, палуба покрываются сплошным льдом. Шахта подачи воздуха к дизелям при погружении пропускает воду до тех пор, пока лед на ее крышке не оттает. Из оперативной сводки узнали о выходе наших войск на побережье Данцигской бухты». Почти на неделю наступила тишина в море. А в экипаже «тринадцатой» обстановка становилась все напряженнее. Больше полмесяца лодка в море, а они еще не видели врага, ни разу не выходили в атаку! Люди заждались дела!

Геманов В.С. в своей книге так описывает дни перед торпедированием: «…29 января после полуночи вахтенный офицер Лев Петрович Ефременков заметил вдали затемненные огни какого-то судна. Разобраться сразу, что это, было невозможно. Из-за плохой видимости, мешала качка: лодку то подбрасывало на хребтах волн, то швыряло в провалы между ними. Однако опытный подводник сумел заметить, что судно не одно. Стало ясно, что оно идет в сопровождении кораблей охранения. Командир, выслушав доклад вахтенного офицера, тут же принял решение: атаковать! Поступила команда боцману на всплытие. Но едва лодка показалась из воды, на обнаруженном судне замелькали вспышки- открыли огонь замаскированные автоматическая пушка и крупнокалиберные пулеметы. Надо было уходить на глубину. Подоспевшие противолодочные корабли фашистов начали забрасывать район погружения лодки глубинками. Но безуспешно. «Тринадцатая» вывернулась, ушла. Пока все сошлось против подводников- ярость стихии, активность дозорных кораблей противника. Командиру не давала покоя мысль: «Почему фашисты все эти дни явно вели поиск подводных лодок и постоянно бомбили район?» Было очевидно, что фашисты готовились к чему-то. Оставалось только ждать.

Уже более двух недель «С-13» находилась в отведенном ей районе моря. Несколько дней назад была принята шифровка: «Командирам подводных лодок в море. В связи с начавшимся наступлением наших войск ожидается бегство фашистов из Кенигсберга и Данцига. Атаковать, прежде всего, крупные боевые корабли и транспорты противника…»

После этого ритм подводной жизни экипажа заметно изменился. Штурман Николай

Редкобородов колдовал над картой, рассчитывал курсы. Нелегко было инженеру- механику Якову Коваленко- для него этот поход был первым самостоятельным в качестве командира боевой части. По нескольку раз в день обходил отсеки исполнявший в походе обязанности замполита Борис Крылов.

А командира волновало все: глубина, напичканная минами, далекая линия горизонта, которой ни суденышка. «Может, фашисты готовят большой конвой? Может они собрали корабли в порту?»- возникла мысль у командира. «Тогда лучше сместиться чуть ниже, поближе к Данцигу. К рассвету 31 января войдем в бухту. А уж там наделаем шороху…» Командир дал команду на всплытие. На мостик выскочил старшина команды радистов Михаил Колодников с радиограммой. В ней сообщалось следующее: «Командирам подводных лодок в море. Быстрое продвижение частей Красной Армии, имеющее одним из операционных направлений Данциг, заставит противника в ближайшие дни начать эвакуацию района Кенигсберга. В связи с этим надо ждать резкого усиления движения транспортов противника в районе Данцигской бухты…» Перед старшиной 2-й статьи Иваном Шнапцевым командир ставит задачу: искать крупные боевые корабли и транспорты. Рассчитывается курс на маяк Риксгефт. Идти до него сорок минут. Теперь, когда было принято решение, приближающее подводную лодку к реальной опасности, и наверняка, к боевой удаче, командир «тринадцатой» почувствовал облегчение. Лодка продолжала движение. Вахтенный сигнальщик Анатолий Виноградов сообщил: « Справа двадцать, вижу вспышки!» Старпом, который сменил на мостике командира, сразу же подумал, что по- военному времени маяк должен быть погашен. Если он работает- значит, в гавань входит или выходит судно. И тут же, перекрывая глухой рокот дизелей, прозвучал новый доклад Виноградова «Огни! Прямо по носу!» Действительно, далеко- далеко со стороны бухты, сквозь снежную мглу, замигало несколько тусклых точек. Тут же одна за другой полетели по отсекам подводной лодки команды: «Боевая тревога! Торпедная атака!» «С-13» выходила в «атаку века».

В те военные дни 1945

года, о значении этого события не мог знать никто из экипажа подводной лодки

«С-13». Даже сам ее командир, Александр Маринеско, вряд ли предполагал, что

небывало трудная и опасная эта атака станет со временем называться «атакой

века», будет вызывать во всем мире бесчисленные споры, вопросы, недоумение и

восхищение. Но так было. Как проходила сама атака, в письмах и воспоминаниях

рассказывали потом непосредственные ее участники - Яков Коваленко и Николай

В те военные дни 1945

года, о значении этого события не мог знать никто из экипажа подводной лодки

«С-13». Даже сам ее командир, Александр Маринеско, вряд ли предполагал, что

небывало трудная и опасная эта атака станет со временем называться «атакой

века», будет вызывать во всем мире бесчисленные споры, вопросы, недоумение и

восхищение. Но так было. Как проходила сама атака, в письмах и воспоминаниях

рассказывали потом непосредственные ее участники - Яков Коваленко и Николай

Редкобородов, Лев Ефременков и Иван Шнапцев, Анатолий Виноградов и Геннадий Зеленцов, Владимир Курочкин и Иван Антипов. В историческом журнале подводной лодки осталась лишь короткая запись « 30 января в 21 час 10 минут обнаружена цель…» Как же развивались события дальше?

Об этом в своей книге Геманов пишет: «Едва до каюты донеслись первые слова доклада вахтенного офицера, командир Маринеско выскочил на мостик. Вслед за ним- штурман. Слушая торопливый, но четкий доклад, Маринеско уже представлял предварительный план действий. Было ясно, что за огнями, обнаруженными сигнальщиком, - по крайней мере, одно судно. Только что это- крупный боевой корабль, транспорт или не стоящая внимания и расхода торпед мелочь? Нужно уточнить. Сблизиться и решить, что делать. Но если действовать по правилам, в подводном положении, вдвое потеряешь скорость. А если идет не тихоход, а стремительный боевой корабль или лайнер - быстроход? К тому же, из- под воды в перископ на такой волне ничего не увидишь, да и боцману не удержать лодку – бросает.

Баллов шесть-семь! Остается одно: догонять и атаковать только в надводном положении.

Командир дает распоряжение «Штурман, дайте пеленг на головной огонь!». «Курс 240, ход 12 узлов!» - распорядился командир. Решение это было строго предварительным, надо было несколько отойти от плохо видимой цели, чтобы обезопасить маневрирование лодки, а главное - определить курс и скорость. Одновременно такое маневрирование давало возможность подготовиться к торпедной атаке, если цель стоит того. Разрезая мрачные волны, «тринадцатая» резко покатилась вправо - на курс сближения с обнаруженными огнями. Все распоряжения командир давал быстро и четко, как на очередной тренировке. Тем временем в отсеках подводной лодки уже шло приготовление к торпедной атаке.

«Мостик, по пеленгу 160 слышу шумы крупного двухвинтового корабля на большом ходу»,- донеслось из гидроакустической рубки. И тут же торопливое добавление: «Предполагаю, крейсер!..»

Командир автоматически поднес к глазам светящийся циферблат часов. «Двадцать один двадцать!..» План атаки на еще не видимую цель рождался на ходу. Все мысли и воля командира сосредоточились на цифрах, доложенных акустиком. Маринеско мысленно анализировал вероятные варианты, обосновывал, отвергал, уточнял. «Тринадцатая» увеличивала скорость. Чувство азарта захватило уже весь экипаж. Из отсека в отсек летело: «Обнаружили! Выходим в атаку!» Порывом ветра вдруг очистило горизонт и командир увидел далеко по курсу силуэт небольшого судна, а за ним какую-то прямоугольную громадину. Первым предположением стало, что это плавучий док. Как оценил командир, водоизмещение приблизительно порядка двадцати тысяч тонн. Можно было только догадаться. Сколько ценного груза на нем собрано. Если перевести на понятный язык, 20 тысяч тонн- это пятьсот вагонов или почти семь тысяч грузовиков…Трудно вообразить такое количество! Командир вызвал к себе старшину 1-й статьи Александра Волкова, чтобы уточнить, что там маячит впереди. Приглядевшись, Волков доложил: «Впереди миноносец. За ним - лайнер!» Когда снежный заряд исчез в очередной раз, Маринеско убедился: перед ним был огромный лайнер, редкие огоньки нарушенной светомаскировки которого особо подчеркивали его колоссальные размеры. Обстоятельства оставили командиру тот вариант атаки, о котором он думал: надводный и очень опасный для «тринадцатой». Такой огромный лайнер наверняка охраняют большие корабельные силы. Остается один вариант - перехитрить фашистов. Командир шел на явный риск. Это огромная моральная, нравственная ответственность. Между тем экипаж «тринадцатой» уже знал, что лодка выходит в атаку на огромный лайнер. Знали моряки о сложности обстановки, и о рискованности маневра. Знали, что не исключена гибель. Из всех отсеков поступил на мостик командиру один доклад: «Готовы на риск!»

Лайнер, по- прежнему

шел, не меняя курса и скорости. Видимо фашисты и не предполагали, что рядом

идет их смерть. Поначалу, нагоняя лайнер, «С-13» шла тем же курсом, что и он.

Потом, круто повернув, вышла на левый борт лайнера. Второй час продолжалась

небывалая по драматизму погоня. Приближался главный момент. Поступил приказ

старпому рассчитать число торпед в залпе. Наконец подлодка миновала форштевень