Лекция 8

Информационные системы

Оглавление

1. Информационные системы ([1], п.12.1)

2. Классификация ИС ( [1], п.12.1)

3. Структура ИС ([1])

4. Основы применения инструментальных средств ИТ ([1], п.12.4)

5. Создание автоматизированных информационных систем ([1], п.12.5)

6. Применение информационных систем

6.1. В науке (обзорно)

6.1.1. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) (По классификации 2.1.).

6.1.2. Системы автоматизированного проектирования (САПР) (По классификации 2.2.).

6.1.3. Какая взаимосвязь между АСНИ и САПР?

6.2. В обучении (обзорно)

6.2.1. Автоматизированные обучающие системы (АОС) (По классификации 2.5.).

6.3. ИС управления ([1], п.12.2, 12.6) (обзорно)

6.3.1. Основные концепции построения ИС управления (ИСУ) ([1], п.12.2).

7. Информационно-поисковые системы (По классификации 3.1.).

7.1. Состав Информационно-поисковые системы

7.2. БАНКИ (БАЗЫ) ИНФОРМАЦИИ

7.3. ИНДЕКСАЦИЯ ДАННЫХ

7.3.1. КЛАССИФИКАТОРЫ

7.3.2. Информационно-поисковые языки (ИПЯ) (+ [1],п.7.1)

7.4. Система индексирования ([1], п.7.4)

7.5. Информационный поиск

8. Поиск в Интернете

8.1. Поисковая система

8.1.2. Поисковая машина

8.1.3. Поисковый робот

8.2. История

8.3. Популярные поисковые системы

8.4. Язык поисковых запросов

8.5. Обзор поисковых систем

8.6. Вопросно-ответная система

8.7. Коллаборативная, или Совместная фильтрация

8.8. Электронная библиотека

8.9. Проблемы в работе поисковых систем

8.9.1. Глубокая паутина Информационные источники

Все системы можно разделить на две основные категории:

1. Материальные системы - это совокупность материальных объектов.

Среди них выделяют:

1.1. технические,

1.2. эргатические (эргатическая система (от греч. ergates - действующее лицо)— сложная система управления, составным элементом которой является человек-оператор (или группа операторов), напр. система управления самолетом, диспетчерская служба вокзала, аэропорта.

1.3. смешанные системы.

Среди смешанных систем особого внимания заслуживает подкласс эргатехнических систем (систем «человек машина"), состоящих из человека-оператора эргатической составляющей и машины (машин) - технической составляющей.

2. Абстрактные системы представляют собой продукт человеческого мышления - знания, теории, гипотезы.

Информационные системы следует относить к категории материальных, учитывая при этом, что продукт

труда в данных системах нематериален.

Информационная система (ИС) — совокупность взаимосвязанных компонентов, которые обеспечивают средства для протекания информационных процессов (получение, хранение, передача, обработка информации).

Одним из назначений ИС является снабжение работников различного ранга информацией для реализации функций управления.

В информационную систему данные поступают от источника информации. Эти данные отправляются на хранение либо претерпевают в системе некоторую обработку и затем передаются потребителю.

ИС создается для конкретного потребителя. Эффективная ИС принимает во внимание различия между уровнями управления, сферами действия, а также внешними обстоятельствами и дает каждому уровню управления только ту информацию, которая ему необходима для эффективной реализации функций управления.

Внедрение ИС производится с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирмы не только за счет обработки и хранения рутинной информации, автоматизации конторских работ, но и за счет принципиально новых методов управления, основанных на моделировании действий специалистов фирмы при принятии решений (методы искусственного интеллекта, экспертные системы и т.п), использование современных средств телекоммуникаций (электронная почта, телеконференция), глобальных и локальных вычислительных систем и т.д..

Между потребителем и собственно информационной системой может быть установлена обратная связь. В этом случае информационная система называется замкнутой. Канал обратной связи необходим, когда нужно учесть реакцию потребителя на полученную информацию.

Сама идея информационных систем и некоторые принципы их организации возникли задолго до появления ЭВМ. Библиотеки, архивы, адресные бюро, телефонные справочники, словари - все это информационные системы. 1. По степени автоматизации (механихации)

1.1. Ручные ИС характеризуются тем, что операции по переработки выполняются человеком без применения каких-либо технических средств.

Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС.

1.2. Механизированные ИС - для выполнения некоторых процедур используются технические средства.

1.3. ! Автоматизированные информационные системы (АИС) – некоторые функции (подсистем) управления и обработки данных осуществляется автоматически.

Главная роль отводится компьютеру. Это наиболее популярный класс ИС.

1.4. Автоматические ИС - все функции управления и обработки данных осуществляется техническими средствами автоматически без участия человека. (человек как звено управления отсутствует). Человек может выполнять лишь функции внешнего наблюдения за работой системы.

Например, различные роботы, автоматическое управление технологическими процессами, некоторые поисковые машины Интернет, например Google, где сбор информации о сайтах осуществляется автоматически поисковым роботом и человеческий фактор не влияет на ранжирование результатов поиска.

Обычно термином ИС в наше время называют автоматизированные информационные системы. Наиболее эффективными в большинстве сложных систем управления являются автоматизированные информационные системы, включающие в свой состав компьютеры.

Автоматизированные системы обработки данных также называют автоматизированными системами управления (АСУ).

Автоматизированные системы обработки данных, которые имеют специальное программное обеспечение для анализа семантики (смысла) информации и гибкой логической ее структуризации, часто называют системами обработки знаний (СОЗ).

АСУ является эффективной, если соответствует следующим принципам:

![]() интеграция — обрабатываемые данные, однажды введенные в

АСОД (автоматизированная система обработки данных). Многократно используются

для решения задач. Устраняется дублирование данных и операции их

преобразования;

интеграция — обрабатываемые данные, однажды введенные в

АСОД (автоматизированная система обработки данных). Многократно используются

для решения задач. Устраняется дублирование данных и операции их

преобразования;

![]() системность - обработка данных в различных разрезах с

целью получения информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях и

во всех функциональных подсистемах управления;

системность - обработка данных в различных разрезах с

целью получения информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях и

во всех функциональных подсистемах управления;

![]() комплексность - механизация и автоматизация процедур

преобразования данных на всех стадиях техпроцесса.

комплексность - механизация и автоматизация процедур

преобразования данных на всех стадиях техпроцесса.

ИС можно также классифицировать и по другим признакам:

2. По сфере применения

2.1. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) — программно-аппаратные комплексы, предназначенные для автоматизации деятельности научных работников, научных исследований, испытаний.

Например, анализ статистической информации, управление экспериментом.

2.2. ИС автоматизированного проектирования (САПР) — программно-технические системы, предназначенные для автоматизации труда инженеров-проектировщиков и разработчиков новой техники и технологий.

Например, выполнение проектных работ с применением математических методов.

2.3. ИС организационного управления — обеспечение автоматизации функций административного (управленческого) персонала. к этому классу относятся ИС управления как промышленными (предприятия), так и не промышленными объектами (банки, биржи, страховые компании, гостиницы, и т.д.) и отдельными офисами (офисными системами).

2.4. ИС управления техническими процессами — обеспечение управления механизмами, технологическими режимами на автоматизированном производстве (например, в металлургии, энергетике и т.п.).

2.5. Автоматизированные обучающие системы (АОС) — комплексы программно-технических и учебнометодических средств, обеспечивающих учебную деятельность.

2.6. Интегрированные ИС - обеспечение автоматизации большинства функций предприятия.

3. По характеру использования информации

3.1. Информационно-поисковые системы (ИПС) — предназначенные для сбора, хранения и выдачи информации по запросу пользователя;

3.2. Информационно-аналитические системы— предназначенные для аналитической обработки данных.

3.3. Информационно-решающие системы — системы, осуществляющие переработку информации по определенному алгоритму.

![]() управляющие, результатная информация которых непосредственно участвует в

формировании

управляющие, результатная информация которых непосредственно участвует в

формировании

управляющих воздействий ![]() советующие, предлагающие

пользователю определенные рекомендации для принятия решений (системы поддержки

принятия решений)

советующие, предлагающие

пользователю определенные рекомендации для принятия решений (системы поддержки

принятия решений)

3.4. Ситуационные центры (информационно-аналитические комплексы)

4. По архитектуре (степени распределѐнности) отличают:

4.1. Настольные (desktop), или локальные ИС, в которых все компоненты (БД, СУБД, клиентские приложения) работают на одном компьютере;

4.2. Распределѐнные (distributed) ИС, в которых компоненты распределены по нескольким компьютерам. Распределѐнные ИС, в свою очередь, разделяют на:

![]() файл-серверные ИС (ИС с архитектурой «файл-сервер»); БД находится на

сервере (файл-

файл-серверные ИС (ИС с архитектурой «файл-сервер»); БД находится на

сервере (файл-

сервере), а СУБД и клиентские приложения

находятся на рабочих станциях; ![]() клиент-серверные

ИС (ИС с архитектурой «клиент-сервер»). БД и СУБД

находятся на сервере, а

клиент-серверные

ИС (ИС с архитектурой «клиент-сервер»). БД и СУБД

находятся на сервере, а

на рабочих станциях находятся клиентские приложения.

В свою очередь, клиент-серверные ИС разделяют на: двухзвенные и многозвенные. В двухзвенных (two-tier) ИС всего два типа «звеньев»: сервер баз данных, на котором находятся БД и СУБД, и рабочие станции, на которых находятся клиентские приложения. Клиентские приложения обращаются к СУБД напрямую. В многозвенных (multi-tier) ИС добавляются промежуточные «звенья»: серверы приложений (application servers). Пользовательские клиентские приложения не обращаются к СУБД напрямую, они взаимодействуют с промежуточными звеньями.

5. По охвату задач (масштабности)

5.1. Персональная информационная система предназначена для решения некоторого круга задач одного человека.

5.2. Групповая информационная система ориентирована на коллективное использование информации членами рабочей группы или подразделения.

5.3. Корпоративная информационная система в идеале охватывает все информационные процессы целого предприятия, достигая полной согласованности, безызбыточности и прозрачности информационных процессов. Такие системы иногда называют системами комплексной автоматизации предприятия.

Практически все ИС сегодня являются одновременно и информационно-вычислительными (ИВС), так как в их состав входят вычислительные машины.

Именно компьютеризация придала информационным системам их современный облик, на несколько порядков повысила эффективность и расширила сферу их применения.

![]() Примеры компьютерных информационных систем: информационное

моделирование, базы данных и СУБД, языки управления реляционными базами

данных, система искусственного интеллекта, часть функций локальных и

глобальных сетей.

Примеры компьютерных информационных систем: информационное

моделирование, базы данных и СУБД, языки управления реляционными базами

данных, система искусственного интеллекта, часть функций локальных и

глобальных сетей.

Анализ содержания и систематизация функций ИВС, управляющей крупным объектом (корпорацией, фирмой), позволили выделить и определить следующие обобщенные функции ИВС:

![]() вычислительная:

своевременная и качественная обработка данных; коммуникационная -

оперативная передача информации в заданные пункты;

вычислительная:

своевременная и качественная обработка данных; коммуникационная -

оперативная передача информации в заданные пункты;

информирующая обеспечение быстрого доступа, поиска и выдачи необходимой информации; архивирующая — выполнение непрерывного накопления, систематизации, хранения и обновления всей необходимой информации;

![]() регулирующая - осуществление информационно-управляющего

воздействия на объект управления при отклонении параметров его функционирования

от запланированных значений;

регулирующая - осуществление информационно-управляющего

воздействия на объект управления при отклонении параметров его функционирования

от запланированных значений;

![]() оптимизирующая - обеспечение оптимальных плановых расчетов по

мере изменения целей, критериев и условий функционирования объекта;

оптимизирующая - обеспечение оптимальных плановых расчетов по

мере изменения целей, критериев и условий функционирования объекта;

![]() самоорганизующаяся - гибкое изменение структуры и параметров ИВС

для достижения вновь поставленных целей;

самоорганизующаяся - гибкое изменение структуры и параметров ИВС

для достижения вновь поставленных целей;

![]() самосовершенствующаяся - накопление и анализ опыта с целью

обоснованного отбора лучших методов проектирования, производства и управления;

самосовершенствующаяся - накопление и анализ опыта с целью

обоснованного отбора лучших методов проектирования, производства и управления;

![]() исследовательская — обеспечение выполнения научных исследований

корпоративных проблем, процессов создания новой техники и технологий,

формирования тематики целевых программ комплексных научных исследований;

исследовательская — обеспечение выполнения научных исследований

корпоративных проблем, процессов создания новой техники и технологий,

формирования тематики целевых программ комплексных научных исследований;

![]() прогнозирующая выявление основных тенденций, закономерностей и

показателей развития объекта и окружающей среды;

прогнозирующая выявление основных тенденций, закономерностей и

показателей развития объекта и окружающей среды;

![]() анализирующая - определение основных показателей

деятельности объекта;

анализирующая - определение основных показателей

деятельности объекта;

синтезирующая — обеспечение автоматизированной разработки нормативов технологической, финансовой и хозяйственной деятельности;

![]() контролирующая - выполнение автоматизированного контроля качества

средств производства, выпускаемой продукции;

контролирующая - выполнение автоматизированного контроля качества

средств производства, выпускаемой продукции;

![]() диагностическая - выполнение автоматизированных

процедур диагностики состояния объекта управления; документирующая —

обеспечение формирования необходимых учетно-раечетных, плановораспорядительных,

финансовых и других форм документов.

диагностическая - выполнение автоматизированных

процедур диагностики состояния объекта управления; документирующая —

обеспечение формирования необходимых учетно-раечетных, плановораспорядительных,

финансовых и других форм документов.

Для реализации перечисленных функций ИС должна включать набор подсистем. Функциональные подсистемы ИС предназначены для реализации и поддержки моделей, методов и алгоритмов получения управляющей информации.

Практически все рассмотренные разновидности ИС независимо от сферы их применения включают один и тот же набор компонентов: Структура:

1. Функциональные компоненты.

Функция управления - специальная постоянная обязанность ) одного или нескольких лиц, выполнение которых приводит к достижению определенного результата.

Система функций управления – полный комплекс взаимосвязанных во времени и пространстве работ по управлению, необходимых для достижения поставленных перед предприятием целей.

1.1. Функциональные подсистемы (модули, бизнес-приложения)

1.2. Функциональные задачи,

1.3. Модели и алгоритмы

Состав функциональных подсистем зависит от предметной области использования ИС. Каждая из подсистем обеспечивает выполнение комплексов задач и процедур обработки информации, необходимых для эффективного управления объектом.

Например, состав функциональных подсистем для производственных организаций:

![]() Научно-техническая подготовка производства отвечает за

выполнение научноисследовательских работ, конструкторскую и технологическую

подготовку производства.

Научно-техническая подготовка производства отвечает за

выполнение научноисследовательских работ, конструкторскую и технологическую

подготовку производства.

![]() Бизнес-планирование выполняет технико-экономическое и

оперативно-календарное планирование производства, обеспечивает формирование

бизнес-планов.

Бизнес-планирование выполняет технико-экономическое и

оперативно-календарное планирование производства, обеспечивает формирование

бизнес-планов.

![]() Оперативное управление - предназначена для управления

ходом производства, а также выполняет управление материальными потоками,

снабжением и сбытом, учетом затрат на производство.

Оперативное управление - предназначена для управления

ходом производства, а также выполняет управление материальными потоками,

снабжением и сбытом, учетом затрат на производство.

![]() Финансовый менеджмент - отвечает за формирование

финансового плана и портфеля заказов предприятия, анализ результатов его

хозяйственной деятельности.

Финансовый менеджмент - отвечает за формирование

финансового плана и портфеля заказов предприятия, анализ результатов его

хозяйственной деятельности.

![]() Бухгалтерский учет обеспечивает составление отчетности и

учет труда и заработной платы, то-

Бухгалтерский учет обеспечивает составление отчетности и

учет труда и заработной платы, то-

варно-материальных ценностей, основных средств, результатов финансовых операций.

2. Обеспечивающие компоненты

2.1. Компоненты системы обработки данных.

![]() Информационное обеспечение - представляет собой совокупность

реализованных решений по объемам, размещению и формам организации информации,

передаваемой в системе управления. Информационное обеспечение это методы и

средства организации информационной базы системы, которые включают системы классификации

и кодирования информации, унифицированные системы документов, схемы

информационных потоков, методики построения баз данных.

Информационное обеспечение - представляет собой совокупность

реализованных решений по объемам, размещению и формам организации информации,

передаваемой в системе управления. Информационное обеспечение это методы и

средства организации информационной базы системы, которые включают системы классификации

и кодирования информации, унифицированные системы документов, схемы

информационных потоков, методики построения баз данных.

![]() Программное обеспечение - включает в себя совокупность программ

регулярного Применения, необходимых для решения функциональных задач и

программ, позволяющих наиболее эффективно использовать вычислительную технику,

обеспечивая пользователям наибольшие удобства в работе.

Программное обеспечение - включает в себя совокупность программ

регулярного Применения, необходимых для решения функциональных задач и

программ, позволяющих наиболее эффективно использовать вычислительную технику,

обеспечивая пользователям наибольшие удобства в работе. ![]() Техническое обеспечение

- представляет собой комплекс технических средств, задействованных в технологическом

процессе преобразования информации в системе. В первую очередь это

вычислительные машины, периферийное оборудование, аппаратура и каналы передачи

данных.

Техническое обеспечение

- представляет собой комплекс технических средств, задействованных в технологическом

процессе преобразования информации в системе. В первую очередь это

вычислительные машины, периферийное оборудование, аппаратура и каналы передачи

данных.

![]() Математическое обеспечение - совокупность математических

методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в системе.

Математическое обеспечение - совокупность математических

методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в системе.

![]() Правовое обеспечение - совокупность правовых норм,

регламентирующих создание и функционирование информационной системы, порядок

получения, преобразования и использования информации.

Правовое обеспечение - совокупность правовых норм,

регламентирующих создание и функционирование информационной системы, порядок

получения, преобразования и использования информации.

![]() Лингвистическое обеспечение - совокупность языковых

средств, используемых в системе с це-

Лингвистическое обеспечение - совокупность языковых

средств, используемых в системе с це-

лью повышения качества ее разработки и облегчения общения человека с машиной.

2.2. Организационные компоненты.

![]() Кадровое обеспечение (персонал) - состав специалистов,

участвующих в создании и работе системы, штатное расписание и функциональные

обязанности, должностные инструкции

Кадровое обеспечение (персонал) - состав специалистов,

участвующих в создании и работе системы, штатное расписание и функциональные

обязанности, должностные инструкции

![]() Эргономическое обеспечение - совокупность методов и

средств, используемых при разработке и функционировании ИС, создающих

оптимальные условия для деятельности персонала, для быстрейшего освоения

системы.

Эргономическое обеспечение - совокупность методов и

средств, используемых при разработке и функционировании ИС, создающих

оптимальные условия для деятельности персонала, для быстрейшего освоения

системы.

![]() Организационное обеспечение - представляет собой комплекс

решении, регламентирующих процессы создания и функционирования как системы в

целом, так и ее персонала.

Организационное обеспечение - представляет собой комплекс

решении, регламентирующих процессы создания и функционирования как системы в

целом, так и ее персонала.

Схема не совсем коорректная

Созданию ИС предшествует исследование предметной области и построение модели автоматизируемого объекта — предприятия.

Разработаны десятки методологий построения формализованных моделей функционирования предприятия. Их можно разделить:

1. Структурные методологии.

2. Объектно-ориентированные.

Структурные методы имеют

наибольшее распространение. Структурным принято называть такой метод исследования

системы или процесса, который начинается с общего обзора объекта исследования,

а затем предполагает его последовательную детализацию. Структурные методы имеют

три основные особенности: ![]() расчленение

сложной системы на части, представляемые как «черные ящики», каждый из них

расчленение

сложной системы на части, представляемые как «черные ящики», каждый из них

выполняет определенную

функцию системы управления; ![]() иерархическое

упорядочение выделенных элементов системы с определением взаимосвязей ме-

иерархическое

упорядочение выделенных элементов системы с определением взаимосвязей ме-

жду ними; ![]() использование графического

представления взаимосвязей элементов системы.

использование графического

представления взаимосвязей элементов системы.

Модель, построенная с применением структурных методов, представляет собой иерархический набор диаграмм, графически изображающих выполняемые системой функции и взаимосвязи между ними. Попросту говоря, это рисунки, на которых показан набор прямоугольников, определенным образом связанных между собой. В диаграммы также включается текстовая информация для обеспечения точного определения содержания функций и взаимосвязей. Использование графического представления повышает наглядность модели и oблегчает процесс ее восприятия.

Примеры методологий структурного анализа:

♦ SADT (Structured Analysis and Design Technique) технология структурного анализа и проектирования, ее подмножество — стандарт IDEF0;

♦ DFD (Data Flow Diagrams) - диаграммы потоков данных;

♦ ERD (Entity-Relationship Diagrams) - диаграммы «сущность— отношение ♦ STD (State Transition Diagrams) — диаграммы переходов состояний.

Объектно-ориентированный подход к построению моделей информационных систем отличается от структурного большим уровнем абстракции и основывается на представлении системы в виде совокупности объектов, взаимодействующих между собой путем передачи определенных сообщений. В качестве объемов предметной области могут служить конкретные предметы или абстрагированные сущности. Следует отметить, что объектно-ориентированный подход не противопоставляется структурному, а может служить его дополнением.

Необходимость проектирования ИС может обусловливаться разработкой и внедрением информационных технологий в организации (построение новой информационной системы) либо при модернизации существующих информационных процессов, либо при реорганизации деятельности предприятия (проведении бизнесреинжиниринга).

Потребности проектирования ИС указывают:

1. для достижения каких целей необходимо разработать систему;

2. к какому моменту времени целесообразно осуществить разработку; 3. какие затраты необходимо осуществить для проектирования системы.

Проектирование ИС является трудоемким, длительным и динамическим процессом. Технологии проектирования, применяемые в современных условиях, предполагают поэтапную разработку системы. Этапы по общности целей могут объединяться в стадии.

Совокупность стадий и этапов, которые проходит ИС в своем развитии от момента принятия решения о создании системы до момента прекращения функционирования системы, называется жизненным циклом ИС.

Содержание жизненного цикла разработки ИС сводится к выполнению следующих стадий:

1) Планирование и анализ требований (предпроектная стадия) — системный анализ.

Проводится исследование и анализ существующей информационной системы, определяются требования к создаваемой ИС, формируются технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ) на разработку ИС.

Системный анализ. Основными целями этапа являются: 1) формулировка потребностей в новой ПС (определение всех недостатков существующей ИС); 2) выбор направления и определение экономической обоснованности проектирования ИС.

Системный анализ ИС начинается с описания и анализа функционирования рассматриваемого объекта в соответствии с требованиями (целями), которые предъявляются к нему. В результате этого этапа выявляются недостатки существующей ИС, на основе которых формулируется потребность в совершенствовании системы управления этим объектом, и ставится задача определения экономически обоснованной необходимости автоматизации определенных функций управления (создается технико-экономическое обоснование проекта

ИС).

После определения этой потребности возникает проблема выбора направлений совершенствования объекта на основе выбора программно-технических средств. Результаты оформляются и виде технического задания на проект, в котором отражаются технические условия и требования к ИС, а также ограничения па ресурсы проектирования. Требования к ИС определяются в терминах функций, реализуемых системой.

2) Проектирование (техническое и логическое проектирование). В соответствии с требованиями формируются состав автоматизируемых функций (функциональная архитектура) и состав обеспечивающих подсистем (системная архитектура), проводится оформление техническою проекта ИС; Этап проектировании предполагает:

1) проектирование функциональной архитектуры ИС, которая отражает структуру функциональных подсистем и связей между ними;

является наиболее ответственным и важным этапом сточки зрения качества всей последующей разработки

ИС

2) проектирование системной архитектуры ИС (состав обеспечивающих подсистем);

Построение системной архитектуры на основе функциональной предполагает определение элементов и модулей информационного, технического, программного обеспечения и других обеспечивающих подсистем, связей по информации и управлению между выделенными элементами и разработку технологии обработки информации.

3) Реализация (рабочее и физическое проектирование, кодирование). Разработка и настройка программ, формулировка рабочих инструкций для персонала, создание информационного обеспечения, включая формирование и наполнение баз данных, оформление рабочего проекта.

4) Внедрение (опытная эксплуатация). Комплексная отладка подсистем ИС, т.е. проверка работоспособности элементов и модулей проекта, устранение ошибок на уровне элементов и связей между ними; обучение персонала; поэтапное внедрение ПС в эксплуатацию по подразделениям организации, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях ИС;

5) Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация). Проверка проекта на уровне функций, контроля соответствия его требованиям, сформулированным на стадии системного анализа Сбор статистики о функционировании ИС. исправление недоработок и ошибок, оформление требований к модернизации ИС и ее выполнение (повторение стадии 2 -4).

Важной особенностью жизненного цикла ИС является его повторяемость (цикличность) «системный анализ» - «разработка сопровождение — системный анализ». Это cooтветствует представлению об ИС, как о развивающейся, динамической системе.

При первом выполнении стадии «Разработка» создается проект ПС, а при последующих реализациях данной

стадии осуществляется модификация проекта для поддержания его в актуальном состоянии.

Существуют различные модели жизненного цикла. Среди известных можно выделить следующие:

1. Каскадная модель (до 70-х годов) - последовательный переход на следующий этап только после полного после завершения предыдущего;

Достоинство - планирование времени осуществления всех этапов проекта, упорядочении хода конструирования.

Недостатки каскадной модели:

♦ модель недостаточно гибкая - реальные проекты часто требуют отклонения от стандартной последовательности шагов;

♦ цикл основан на точной формулировке исходных требований к ПО (реально в начале проекта требования заказчика определены лишь частично);

♦ результаты проекта доступны заказчику только в конце работы.

2. Итерационная модель (70-80-е годы) — с итерационными возвратами на предыдущие этапы после выполнения очередного этапа;

Построение комплексных ИС подразумевает согласование проектных решении, получаемых при реализации отдельных задач. Подход к проектированию «снизу вверх» предполагает необходимость таких итерационных возвратов, когда проектные решения но отдельным задачам объединяются и общие системные решения, и при этом возникает потребность в пересмотре ранее сформулированных требований.

Недостаток: Вследствие большого числа итераций возникают рассогласования и несоответствия в выполненных проектных решениях и документации.

3. Спиральная модель (80- 90-е годы) прототипная модель, предполагающая постепенное расширение ПО.

Спиральная модель определяет четыре действия, представляемые четырьмя квадрантами спирали:

♦ планирование - определение целей, вариантов и ограничений;

♦ анализ риска - анализ вариантов и распознавание (выбор) риска;

♦ конструирование — разработка продукта следующего уровня;

♦ оценивание оценка заказчиком текущих результатов конструирования.

С каждой итерацией по спирали (продвижением от центра к периферии) строятся все более полные версии ПО.

Спиральная модель жизненного цикла ИС реально отображает разработку программного обеспечения; позволяет явно учитывать риск на каждом витке эволюции разработки; включает шаг системного подхода в итерационную структуру разработки; использует моделирование для уменьшения риска и совершенствования программного изделия.

Недостатками спиральной модели являются:

♦ новизна (отсутствует достаточная статистика эффективности модели):

♦ повышенные требования к заказчику;

♦ трудности контроля и управления временем разработки.

В основе спиральной модели жизненного цикла лежит применение прототипной технологии или RADтехнологии (rapid application development — технологии быстрой разработки приложений). Основная идея этой технологии заключается в том, что ИС разрабатывается путем расширения программных прототипов, повторяя путь от детализации требований к детализации программного кода.

При прототипной технологии сокращается число итераций, возникает меньше ошибок и несоответствий, которые необходимо исправлять на последующих итерациях, а само проектирование ИС осуществляется более быстрыми темпами, упрощается создание проектной документации. Для более точного соответствия проектной документации разработанной ИС все большее значение придается использованию CASE-технологий.

RAD-технология обеспечивает экстремально короткий цикл разработки ИС. При полностью определенных требованиях и ограниченной проектной области RAD-технология позволяет создать полностью функциональную систему за очень короткое время (60-90 дней). Выделяют следующие этапы разработки ИС с использованием RAD-технологии: 1) бизнес-моделирование. Моделируется информационный поток между бизнес-функциями. Определяются ответы на вопросы: Какая информация руководит бизнес-процессом? Какая информация генерируется? Кто генерирует ее? Где информация применяется? Кто обрабатывает информацию?

2) моделирование данных. Информационный поток отображается в набор объектов данных, которые требуются для поддержки деятельности организации. Определяются характеристики (свойства, атрибуты) каждого объекта, отношения между объектами;

3) моделирование обработки. Определяются преобразования объектов данных, обеспечивающие реализацию бизнес-функций. Создаются описания обработки для добавления, модификации, удаления или нахождения (исправления) объектов данных;

4) генерация приложения. Предполагается использование методов, ориентированных на языки программирования 4-го поколения. Вместо создания ПО с помощью языков программирования 3-го поколения, RADпроцесс работает с повторно используемыми программными компонентами или создает повторно используемые компоненты. Для обеспечения конструирования используются утилиты автоматизации (CASE-средства);

5) тестирование и объединение. Поскольку применяются повторно используемые компоненты, многие программные элементы уже протестированы, что сокращает время тестирования (хотя все новые элементы должны быть протестированы).

Применение RAD имеет и свои недостатки, и ограничения:

♦ большие проекты в RAD требуют существенных людских ресурсов (необходимо создать достаточное количество групп);

♦ RAD применима только для приложений, которые можно разделять на отдельные модули и в которых производительность не является критической величиной;

♦ RAD неприменима в условиях ВЫСОКИХ технических рисков.

Переход на промышленную технологию производства программ, стремление к сокращению сроков, трудовых и материальных затрат на производство и эксплуатацию программ, обеспечение гарантированного уровня качества ИС обусловили бурно развивающееся направление — программотехнику, связанное с технологией создания программных продуктов.

Инструментарий технологии программирования — программные продукты поддержки технологии программирования.

В рамках этих направлений сформировались следующие группы:

♦ средства для создания приложений;

♦ CASE-технологии (Computer-Aided Software Engineering), предназначенные для автоматизации процессом разработки и реализации информационных систем.

Средства для создания приложений включают языки и системы программирования, а также инструментальную среду разработчика.

Язык программирования - формализованный язык для описания алгоритма решения задачи на компьютере.

Средства для создания приложений - совокупность языков и систем программирования, а также различные программные комплексы для отладки и поддержки разрабатываемых программных продуктом.

Языки программирования разделяют на следующие классы (но синтаксису конструкций языка):

♦ машинные языки языки программирования, воспринимаемые аппаратной частью компьютера (машинные коды);

♦ машинно-ориентированные языки - языки программирования, которые отражают структуру конкретного типа компьютера (ассемблеры);

♦ алгоритмические языки, не зависящие от архитектуры компьютера языки программирования для отражения структуры алгоритма (Паскаль, Фортран, Бейсик и др.);

♦ процедурно-ориентированные языки - языки программирования, где имеется возможность описания программы как совокупности процедур, подпрограмм:

♦ проблемно-ориентированные языки - языки программирования, предназначенные для решения задач определенного класса (ЛИСП,РПГ,Симула и др.);

♦ интегрированные системы программирования.

Другой классификацией языков программирования является их деление на языки, предназначенные для реализации основ структурного программирования, и объектно-ориентированные языки, поддерживающие понятие объектов, их свойств и методов обработки.

Программа, написанная на языке программирования, проходит этап трансляции, когда происходит преобразование исходного кода программы и объектный код, который далее пригоден к обработке редактором связей. Редактор связей - специальная подпрограмма, обеспечивающая построение загрузочного модуля, пригодного к выполнению.

Трансляция может выполняться с использованием средств компиляторов пли интерпретаторов. Компиляторы транслируют всю программу, но без ее выполнения. Интерпретаторы, в отличие от компиляторов, выполняют пооператорную обработку и выполнение программы.

Необходимым средством для профессионального разработчика являются специальные программы, предназначенные для трассировки и анализа выполнения других программ, отладчики.

Современная система программирования состоит из следующих компонентов1:

♦ компилятор;

♦ интегрированная среда разработчика программ;

♦ отладчик;

♦ средства оптимизации кода программ;

♦ набор библиотек (возможно, с исходными текстами программ);

♦ редактор связей;

♦ сервисные средства (утилиты) для работы С библиотеками, текстовыми и двоичными файлами; ♦ справочные системы;

♦ документатор исходного кода программы;

♦ систему поддержки и управления проектом программного комплекса.

CASE-технология — программный комплекс, автоматизирующий весь технологический процесс анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных программных систем.

Основное преимущество CASE-технологии — возможность коллективной работы над проектом за счет поддержки работы разработчиков в локальной сети, экспорта-импорта любых фрагментов проекта организационного управления проектом.

Создание автоматизированных информационных систем регламентируется комплексом стандартов и руководящих документов. Можно выделить следующие стадии и этапы создания АИС (табл.).

|

Стадии |

Этапы работ |

|

1. Формирование требований к ИС |

1. 1.Обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС. 1.2. Формирование требований пользователя к ИС. 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку ИС (тактико-технического задания) |

|

2. Разработка концепции ИС |

2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции ИС и выбор варианта концепции ИС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчета о выполненной работе |

|

3. Техиическое задание |

3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание ИС (см. ниже) |

|

4. Эскизный проект |

4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям. (см. ниже) 4.2. Разработка документации на ИС и ее части |

|

5. Технический проект |

5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям. (см. ниже) 5.2. Разработка документации на ИС и ее части. |

|

|

5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования ИС и (или) технических требований (технических задании) на их разработку. 5 4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации |

|

6. Рабочая документация |

6.1. Разработка рабочем документации на систему и ее части. 6.2. Разработка или адаптация программ (см. ниже) |

|

7. Ввод в действие |

7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу ИС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приемочных испытаний |

Одним из центральных элементов всего процесса создания АИС является разработка технического задания, структура которого, согласно ГОСТ 34.602-89, содержит следующие разделы: 1. общие сведения;

2. назначение и цели создания (развития) системы; 3. характеристика объектов автоматизации;

4. требования к системе:

4.1. требования к системе в целом - отражают концептуальные параметры и характеристики создаваемой системы, среди которых указываются требования к структуре и функционированию системы, к надежности и безопасности, к численности и квалификации персонала и т. д.

4.2. требования к функциям (задачам), выполняемым системой - содержат перечень функций, задач или их комплексов; временной регламент каждой функции, зада-чи или комплекса задач; требования к качеству реализации каждой функции; к форме представления выходной информации; характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций; достоверности выдачи результатов.

4.3.

![]() требования к видам обеспечения: к составу, структуре и

способам организации данных в системе (информационно-логическая схема); к

информационному обмену между компонентами системы; К информационной

совместимости со смежными системами; по использованию общероссийских и других

классификаторов, унифицированных документов: по применению систем управления

базами данных; к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе

И представлению данных; к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в

электропитании системы; к контролю, хранению, обновлению и восстановлению

данных:

требования к видам обеспечения: к составу, структуре и

способам организации данных в системе (информационно-логическая схема); к

информационному обмену между компонентами системы; К информационной

совместимости со смежными системами; по использованию общероссийских и других

классификаторов, унифицированных документов: по применению систем управления

базами данных; к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе

И представлению данных; к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в

электропитании системы; к контролю, хранению, обновлению и восстановлению

данных:

к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами ПС.

5. состав и содержание работ по созданию системы;

6. порядок контроля и приемки системы;

7. требования к составу и содержанию работ ПО подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;

8. требования к документированию;

9. источники разработки.

На основе установленных в техническом задании основных требований и технических решений на последующих этапах конкретизируются и непосредственно разрабатываются компоненты и элементы системы.

В частности, на этапе 4.1 «Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям" определяются:

♦ функции ИС;

♦ функции подсистем;

♦ концепция информационной базы и ее укрупненная структура;

♦ функции системы управления базой данных;

♦ состав вычислительной системы;

♦ функции и параметры основных программных средств.

На этапе 5.1 «Разработка проектных решений по системе и ее частям" осуществляется разработка общих решений но системе и ее частям:

♦ по функционально-алгоритмической структуре системы;

♦ но функциям персонала и организационной структуре; ♦ по структуре технических средств;

♦ по алгоритмам решения задач и применяемым языкам;

♦ по организации и ведению информационной балы (структура балы данных);

♦ по системе классификации и кодирования информации (словар- но-классификационная бала);

♦ по программному обеспечению.

Разработка и документация программного обеспечения в процессе создания или комплектования автоматизированных систем (п. 6.2) регламентируются комплексом стандартов, объединенных в группу «Единая система программной документации (ЕСПД)".

6.1.1. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) (По классификации 2.1.).

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) предназначены для автоматизации научных экспериментов, а также для осуществления моделирования исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых традиционными средствами затруднено или невозможно.

В настоящее время научные исследования во многих областях знаний проводят большие коллективы ученых, инженеров и конструкторов с помощью весьма сложного и дорогого оборудования.

Большие затраты ресурсов для проведения исследований обусловили необходимость повышения эффективности всей работы.

Эффективность научных исследований в значительной степени связана с уровнем использования компьютерной техники.

![]() Компьютеры в АСНИ используются в информационно-поисковых и

экспертных системах, а также решают следующие задачи: управление

экспериментом; подготовка отчетов и документации; поддержание базы

экспериментальных данных и др.

Компьютеры в АСНИ используются в информационно-поисковых и

экспертных системах, а также решают следующие задачи: управление

экспериментом; подготовка отчетов и документации; поддержание базы

экспериментальных данных и др.

В результате применения АСНИ возникают следующие положительные моменты:

![]() в

несколько раз сокращается время проведения исследования; увеличивается точность

и достоверность результатов; усиливается контроль за ходом эксперимента;

сокращается количество участников эксперимента;

в

несколько раз сокращается время проведения исследования; увеличивается точность

и достоверность результатов; усиливается контроль за ходом эксперимента;

сокращается количество участников эксперимента;

повышается качество и информативность эксперимента за счет увеличения числа контролируе-

мых параметров и более тщательной

обработки данных; ![]() результаты

экспериментов выводятся оперативно в наиболее удобной форме — графической или

результаты

экспериментов выводятся оперативно в наиболее удобной форме — графической или

символьной (например, значения функции многих переменных выводятся средствами машинной графики). На экране одного графического монитора возможно формирование целой системы приборных шкал (вольтметров, амперметров и др.), регистрирующих параметры экспериментального объекта.

6.1.2. Системы автоматизированного проектирования (САПР) (По классификации 2.2.).

Системы автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для выполнения проектных работ с применением математических методов и компьютерной техники.

Системы САПР широко используются в архитектуре, электронике, энергетике, механике и др. В процессе автоматизированного проектирования в качестве входной информации используются технические знания специалистов, которые вводят проектные требования, уточняют результаты, проверяют полученную конструкцию, изменяют ее и т.д.

Кроме того, в САПР накапливается информация, поступающая из библиотек стандартов (данные о типовых элементах конструкций, их размерах, стоимости и др.).

В процессе проектирования разработчик вызывает определенные программы и выполняет их. Из САПР информация выдается в виде готовых комплектов законченной технической и проектной документации. Такие ИС помогают осуществить:

![]() Разработку новых изделий и технологий их производства,

Разработку новых изделий и технологий их производства,

Различные инженерные расчеты (определение технических параметров изделий, расходных норм – трудовых, материальных и т.д.).

![]() Создание графической документации (чертежей, схем,

планировок),

Создание графической документации (чертежей, схем,

планировок),

Моделирование проектируемых объектов,

Создание управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

6.1.3. Какая взаимосвязь между АСНИ и САПР?

Каждая из систем АСНИ и САПР, конечно, имеет свою специфику и отличается поставленными целями и методами их достижения. Однако очень часто между обоими типами систем обнаруживается тесная связь.

Например, в процессе проектирования может потребоваться выполнение того или иного исследования, и, наоборот, в ходе научного исследования может возникнуть потребность и в конструировании нового прибора и в проектировании научного эксперимента.

Такая взаимосвязь приводит к тому, что на самом деле «чистых» АСНИ и САПР не бывает: в каждой из них можно найти общие элементы. С повышением их интеллектуальности они сближаются. В конечном счете и те и другие должны представлять собой экспертную систему, ориентированную на решение задач конкретной области.

6.2.1. Автоматизированные обучающие системы (АОС) (По классификации 2.5.).

Процесс подготовки квалифицированных специалистов длителен и сложен. Обучение в средней школе и затем в вузе занимает почти треть продолжительности жизни человека. К тому же в современном информационном обществе знания очень быстро стареют. Чтобы быть способным выполнять ту или иную профессиональную деятельность, специалисту необходимо непрерывно пополнять своѐ образование. В информационном обществе знать "КАК" важнее чем знать "ЧТО".

Поэтому в наше время основная задача среднего и высшего этапов образования состоит не в том, чтобы сообщить как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить эти знания добывать самостоятельно и творчески применять для получения нового знания. Реально это возможно лишь с введением в образовательный процесс средств новых информационных технологий (СНИТ), ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания.

Одним из перспективных направлений использования СНИТ в образовании являются Автоматизированные обучающие системы (АОС).

Автоматизированные обучающие системы (АОС) — комплексы программно-технических и учебнометодических средств, обеспечивающих активную учебную деятельность. АОС обеспечивают не только обучение конкретным знаниям, но и проверку ответов учащихся, возможность подсказки, занимательность изучаемого материала и др.

АОС представляют собой сложные человеко-машинные системы, в которых объединяется в одно целое ряд дисциплин: дидактика (научно обосновываются цели, содержание, закономерности и принципы обучения); психология (учитываются особенности характера и душевный склад обучаемого); моделирование, машинная графика и др.

Основное средство взаимодействия обучаемого с АОС — диалог. Диалогом с обучающей системой может управлять как сам обучаемый, так и система. В первом случае обучаемый сам определяет режим своей работы с АОС, выбирая способ изучения материала, который соответствует его индивидуальным способностям. Во втором случае методику и способ изучения материала выбирает система, предъявляя обучаемому в соответствии со сценарием кадры учебного материала и вопросы к ним. Свои ответы обучаемый вводит в систему, которая истолковывает для себя их смысл и выдает сообщение о характере ответа. В зависимости от степени правильности ответа, либо от вопросов обучаемого система организует запуск тех или иных путей сценария обучения, выбирая стратегию обучения и приспосабливаясь к уровню знаний обучаемого.

Экспертные обучающие системы (ЭОС). Реализуют обучающие функции и содержат знания из определенной достаточно узкой предметной области. ЭОС располагают возможностями пояснения стратегии и тактики решения задачи изучаемой предметной области и обеспечивают контроль уровня знаний, умений и навыков с диагностикой ошибок по результатам обучения.

Учебные базы данных (УБД) и учебные базы знаний (УБЗ), ориентированные на некоторую предметную область. УБД позволяют формировать наборы данных для заданной учебной задачи и осуществлять

выбор, сортировку, анализ и обработку содержащейся в этих наборах информации. В УБЗ, как правило, содержатся описание основных понятий предметной области, стратегия и тактика решения задач; комплекс предлагаемых упражнений, примеров и задач предметной области, а также перечень возможных ошибок обучаемого и информация для их исправления; база данных, содержащая перечень методических приемов и организационных форм обучения.

([1], п.12.2).

Современные концепции построения информационных систем управления представлены следующими методологиями:

1. MRPII (Manufacturing Resource Planning) — планирование производственных ресурсов;

Он является наиболее распространенным методом управления производством в мире, разработанный в США и поддерживаемый американским обществом по контролю производства и запасов. Эта методология предлагает ряд способов решения задач управления производством (формирование плана предприятия, планирование продаж, планирование производства, планирование потребностей в материальных ресурсах и производственных мощностей, оперативное управление производством). В основе MRPII лежит иерархии планов.

Планы нижних уровней зависят от планов более высоких уровней план высшего уровня предоставляет входные данные, намечаемые показатели и некоторые ограничения для планов низшего уровня, причем результаты планом нижнего уровня оказывают обратное воздействие на планы высшего уровня.

По мере использования стандарта MRPII были выявлены его определѐнные недостатки, после устранения которых появилась новая методология ERP.

2. ERP (Enterprise Resource Planning)— планирование ресурсов предприятия;

Основным отличием данной концепции от предшествующей является ориентация на работу с финансовой информацией, возможность планирования не только производственных, но и иных ресурсов предприятия.

Дополнительно к функциям MRPII в концепции ERP появились следующие: прогнозирование спроса, управление проектами, ведение технологической информации, управление затратами, управление финансами, управление кадрами.

Необходимо отметить, что расширение функционала системы за счет возможности комплексного управления не только материальными, но и другими ресурсами предприятия значительно увеличивает ее стоимость и усложняет работы по внедрению подобных систем.

3. APS (Advanced Planning and Scheduling) — расширенное управление производственными графиками;

Особенностью этой концепции является возможность решать такие задачи, как «проталкивание" срочного заказа в производственные графики и распределение заданий с учетом приоритетов и ограничении. В системах, реализующих концепции APS, широко используются современные методы оптимизации (математические, эвристические). В настоящее время концепция APS часто применяется при создании специализированных модулей в ERP-системах.

4. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) — планирование ресурсов, синхронизированное с потреби гелем.

Сущность данной концепции заключается в том, что при планировании и управлении компанией нужно учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все те, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы, потребляемые во время маркетинговой деятельности, послепродажного обслуживания проданных товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы, т. е. элементы всего жизненного цикла товара.

Действительно, чтобы правильно управлять стоимостью товара, чтобы понимать, сколько стоит продвижение, производство и обслуживание товара данного типа, нужно учитывать все элементы его функционального жизненного цикла.

Реализация концепции CSRP на конкретном предприятии позволяет управлять всеми деловыми процессами с большей степенью адекватности, чем это было с применением ранее рассмотренных методологий. Например, могут быть учтены возможные вариации спецификации изделия или технологической цепочки, что требуется достаточно часто. При расчете себестоимости можно учесть дополнительные операции по тестированию и административному обслуживанию заказа, а также операции по послепродажному обслуживанию, что практически невозможно в MRP/ERP-системах.

Основные аспекты формализованного представления предметной области при проектировании ИСУ рассмотрим на примере разработки муниципальной информационной системы.

В основе методов создания информационной системы города и области (края, республики) лежит моделирование предметной области.

Под предметной областью понимается взаимосвязанная совокупность управляемых объектов организации, субъектов управления, автоматизируемых функций управления и программно-технических средств их реализации.

Объекты

управле- Субъекты управ- Автоматизируемые Программно-технологические средстния

ления аспекты управления ва управления

Объекты

управле- Субъекты управ- Автоматизируемые Программно-технологические средстния

ления аспекты управления ва управления

Муниципальные уч- Глава админист- Документооборот Подсистемы муниципальных информа-

реждения рации ционных системах (МИС)

Население Зам. главы адми- Базы данных ИС отделов

нистрации

Отделы Начальник отде- Расчеты СУБД

лов

Подразделения Начальники учре- Отчеты Электронные правовые системы

ждений

Рис. Предметная область Муниципальные органы власти

Формализованное представление предметной области позволяет сократить время и сроки проведения проектировочных работ и получить более эффективный и качественный проект. Без проведения моделирования предметной области велика вероятность получения некачественной муниципальной информационной системы (МИС), в которой может быть допущено большое количество ошибок в решении стратегических вопросов, приводящих к экономическим потерям и высоким затратам на последующее перепроектирование системы.

Основные требования,

предъявляемые к моделям предметной области: ![]() Формализованность.

Формализованность.

Для представления моделей используются различные формальные языки моделирования.

Современным подходом к построению моделей анализа и проектирования информационных систем является объектно-oриентированный подход. Он предполагает представление окружающего мира в виде объектов, являющихся экземплярами соответствующих классов. Объектно-ориентированный подход продемонстрировал свою эффективность при построении систем в различных предметных областях и является наиболее популярным в настоящее время. Большинство инструментальных средств, операционных систем и современных языков программирования в той или иной мере являются объектноОриентированными.

Промышленным объектно-ориентированным стандартом языка моделирования бизнес-процессов и систем с ориентацией на их дальнейшую реализацию в виде программного обеспечения является Unified Modeling Language (UML). Все представления о модели сложной системы фиксируются в UML в виде специальных графических конструкций диаграмм, что позволяет реализовать второе требование:

![]() Наглядность

и понятность для заказчиков и разработчиков основывается на применении

графических средств отображения модели (например, с помощью диаграмм).

Наглядность

и понятность для заказчиков и разработчиков основывается на применении

графических средств отображения модели (например, с помощью диаграмм).

Например, структурные диаграммы, диаграммы классов, диаграммы

реализации, диаграмма компонентов, диаграммы прецедентов, диаграммы состояний,

диаграммы деятельности и т.п. ![]() Реализуемость

подразумевает наличие средств физической реализации модели предметной области

Реализуемость

подразумевает наличие средств физической реализации модели предметной области

МИС

![]() Обеспечение

оценки эффективности реализации (( модели предметной области основывается

на определенных методах оценки эффективности и вычислении показателей

эффективности)).

Обеспечение

оценки эффективности реализации (( модели предметной области основывается

на определенных методах оценки эффективности и вычислении показателей

эффективности)).

Ведущее направление развития информационных систем - совершенствование их интеллектуальных функций, облегчающих работу с ними, а также их сопровождение и развитие. Такими интеллектуальными функциями, которые могут (но не обязаны) быть у интеллектуальной системы, являются:

§ интерфейс с ИС на естественном языке (речевой ввод и вывод информации, формирование запросов на естественном языке);

§ поддержка принятия решений - решения задач на основе информации, имеющейся в информационной системе;

§ машинное обучение - модификация своей базы знаний в процессе работы интеллектуальной системы, адаптация к проблемной области. Аналогична человеческой способности «набирать опыт».

§ автоматическое доказательство (вывод) - способность системы выводить новые знания из старых, находить закономерности в базе знаний.

§ интроспекция - нахождение противоречий, нестыковок в базе знаний, слежение за правильной организацией знаний.

§ доказательство заключения - способность системы «объяснить» ход еѐ рассуждений по нахождению решения, причем «по первому требованию».

7. Информационно-поисковые системы (По классификации 3.1.).

7.1. Состав Информационно-поисковые системы В ИПС выделяют следующие компоненты:

1. массив документов (текстов) или фактов, выступающих в качестве объекта хранения и поиска;

2. информационно-поисковый язык, предназначенный для отображения содержания документов и операций над ними, в том числе и запросов для поиска документов;

3. правила, алгоритмы, методы индексирования и поиска документов, позволяющие описывать документы и операции над ними на информационно-поисковом языке;

4. комплекс программных и аппаратных средств, с помощью которых реализуются процессы накопления, хранения и поиска документов;

5. обслуживающий персонал, включающий администратора банка документов, системных аналитиков, программистов и индексаторов.

Важнейшими подсистемами информационных систем являются банки информации.

Классификация банков информации.

К настоящему времени сложились следующие три основных типа банков информации:

1. БАНК ДАННЫХ - наиболее характерный пример информационной системы.

В банке данных хранится достаточно универсальная, необходимая для решения разнообразных прикладных задач, информация об определенной предметной области в специальном представлении, чаще всего предполагающем хранение и обработку с помощью компьютеров.

При этом сами данные образуют базу данных, а банк, наряду с базой, содержит программные средства обработки данных и реализации запросов, т.е. систему управления базой данных (СУБД).

Итак, основа банка данных - база данных. Определение базы данных, основные понятия, связанные с различными моделями данных (иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная) уже обсуждались ранее.

Как правило, банки данных являются системами коллективного пользования. К информации, хранимой в них, часто можно получить доступ по телекоммуникационным сетям.

В современном мире существует огромное число банков данных. В них содержатся сведения коммерческого характера, данные по библиотечным фондам, системам здравоохранения, транспорта и т.д. Классификация банка данных ( и ИС их использующей):

1.1. Фактографические – элементом данных является запись; (фактография - описание фактов без их анализа, обобщения, освещения),

1.2. Документальные – элементом данных является документ (научная статья, приказ, циркуляр, письмо и

т.д.). Обычно под документом понимается текстовый файл. Основной задачей документальных информационных систем является хранение и предоставление пользователю документов, содержание которых соответствуют его информационным потребностям.

1.3. Документально-фактографические (документы и факты, извлеченные из документов).

2. БАНК (БАЗА) ЗНАНИЙ (knowledge base) - совокупность знаний, относящихся к некоторой предметной области или сфере деятельности, формально представленных таким образом, чтобы на их основе можно было осуществлять рассуждения. в зависимости от сложности систем, в которых применяются базы знаний, различают:

2.1. БЗ всемирного масштаба – например, Интернет,

2.2. БЗ национальные, например, Википедия,

2.3. БЗ отраслевые – например, Автомобильная энциклопедия,

2.4. БЗ организаций, 2.5. БЗ экспертных систем,

2.6. БЗ специалистов.

Например, реально существующий Банк Педагогической Информации, созданный в Республиканском институте повышения квалификации работников образования.

С банком работают лица следующих категорий:

![]() работники образования (учителя, методисты, работники управленческих

структур всех уровней, преподаватели вузов, студенты и учащиеся, родители и

др.);

работники образования (учителя, методисты, работники управленческих

структур всех уровней, преподаватели вузов, студенты и учащиеся, родители и

др.);

![]() работники информационной системы, подготавливающие информационные и

информационнопедагогические модули;

работники информационной системы, подготавливающие информационные и

информационнопедагогические модули; ![]() работники

информационной службы (администратор банка, эксперт).

работники

информационной службы (администратор банка, эксперт).

Содержание банка:

![]() учебная

литература; авторские курсы; аспекты педагогической науки; методы обучения;

учебная

литература; авторские курсы; аспекты педагогической науки; методы обучения;

диагностика педагогического профессионализма; зарубежная педагогическая информация и др.

Тип содержащейся информации и еѐ местонахождения в базе определяются системой поддержки базы знаний. Хорошая поддержка — залог высокой производительности БЗ. Наиболее важный параметр БЗ — качество содержащихся знаний. Лучшие БЗ включают самую релевантную (соответствующую требованиям поиска) и свежую информацию, имеют совершенные системы поиска информации и тщательно продуманную структуру и формат знаний.

Применение баз знаний:

§ Простые базы знаний могут использоваться для хранения данных об организации: документации, руководств, статей технического обеспечения.

Главная цель создания таких баз — помочь менее опытным людям найти существующее описание способа решения какой-либо проблемы предметной области.

§ Онтология может служить для представления в базе знаний иерархии понятий и их отношений.

§ Базы знаний чаще всего используются в контексте экспертных систем, где с их помощью представляются навыки и опыт экспертов, занятых практической деятельностью в соответствующей области (например, в медицине или в математике). Экспертные системы предназначены для построения способа решения специализированных проблем, основываясь на записях БЗ и на пользовательском описании ситуации.

§ Искусственный интеллект.

Создание и использование систем искусственного интеллекта потребует огромных баз знаний. Раздел искусственного интеллекта, изучающий базы знаний и методы работы со знаниями, называется инженерией знаний. 3. БАНК ДОКУМЕНТОВ.

Исторически первым типом банков информации явились банки документов или документальные информационно-поисковые системы. Документальные информационно-поисковые системы бурно развивались в 60-е годы, они широко используются в качестве справочного инструмента пользователей научно-технической информацией, в информационном обслуживании управленческих работников, специалистов и др. В настоящее время интерес к этим системам возобновился в связи с развитием глобальных информационных сетей (Internet) и появлением гипертекстовых серверов типа WWW, которые вместе с соответствующими поисковыми системами можно отнести к распределенным банкам документов.

Объектом хранения в таких системах является документ (научная статья, приказ, циркуляр, письмо и т.д.) или факты, извлеченные из документов. Для обеспечения поиска и доступа к таким документам необходима их предварительная семантическая обработка - индексация.

Важнейший этап обработки нового документа при поступлении его в хранилище документальной информационно-поисковой системы его индексирование.

Индексирование документа слагается из следующих действий:

§ выявления основного смыслового содержания документа (с учетом точки зрения автора документа и информационных потребностей пользователя системы);

§ описания смыслового содержания документа на информационно-поисковом языке и получения соответствующего поискового образа документа (ПОД).

В основе индексации лежит классификация данных.

Классификация – система распределения объектов (любой предмет, процесс, явления и т.п. как материального так и не материального свойства) по группам в соответствии с определенным признаком.

Классификация объектов производится согласно правилам распределения заданного множества объектов на подмножества (классификационные группировки) в соответствии с установленными признаками их различия или сходства. Применяется в Автоматизированных системах управления и обработке информации.

Классифицировать объект – значит указать номер (или наименование класса), к которому относится данный объект.

![]() , или

классификационная схема (от лат. classis — разряд и facere

— делать) — систематизи-

, или

классификационная схема (от лат. classis — разряд и facere

— делать) — систематизи-

рованный перечень наименований объектов, каждому из которых в соответствие дан уникальный код.

Классификатор является стандартным кодовым языком документов, финансовых отчѐтов и автоматизированных систем. Виды классификаторов

Классификаторы разрабатываются как на уровне отдельных предприятий (организаций), так и на уровне государств. Существуют следующие уровни классификаторов:

|

|

В классификаторах применяется два основных метода классификации: иерархический и фасетный. Выбор между этими двумя методами зависит от особенностей конкретной предметной области. Существуют следующие требования для выбранной системы классификации:

|

|

1. Иерархический метод классификации - метод, при котором заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект классификации. При этом основанием деления служит некоторый выбранный признак. Совокупность получившихся группировок при этом образует иерархическую древовидную структуру в виде ветвящегося графа, узлами которого являются группировки.

Выбор последовательности признаков зависит, прежде всего, от характера информации. При построении классификации выбор последовательности признаков зависит от вероятности обращения к тому или иному при-

знаку. При этом наиболее вероятным обращениям должны соответствовать высшие уровни классификации. Существуют иерархические системы, в которых рубрики включают по 20 и более подклассов, рубрик и подрубрик в нисходящем порядке.

Требования к классификатору, построенному на иерархическом методе классификации:

1. Классификационные группировки, расположенные на одной ступени классификатора, не должны пересекаться, то есть не должны включать в себя аналогичных понятий.

2. На каждой ступени классификатора для разделения вышестоящей группировки должен использоваться только один признак.

3. Сумма подмножества всегда должна давать делимое множество объектов; не должна оставаться часть объектов, не вошедших в состав классификационной группировки.

Основными преимуществами иерархического метода является большая информационная емкость, традиционность и привычность применения, возможность создания для объектов классификации мнемонических кодов, несущих смысловую нагрузку. (Мнемотехника - совокупность приѐмов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования искусственных ассоциаций. Замена абстрактных фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление).

Значительным недостатком иерархической классификации является слабая гибкость структуры, обусловленная фиксированным основанием деления и заранее установленным порядком следования, не допускающим включение новых объектов и классификационных группировок. Таким образом, при изменении состава объектов классификации и характеристик с помощью классификационных задач, требуется коренная переработка всей классификационной схемы.

Используется:

|

|

Примером иерархической классификационной системы является универсальная десятичная классификация (УДК), широко используемая в библиотечном деле и документальных поисковых системах. УДК охватывает весь спектр знаний.

Шифры УДК, которые можно увидеть на обороте титульного листа всех книг, перед заголовками статей в журналах и сборниках, имеют более чем столетнюю историю. В 1905 г. в Брюсселе на французском языке вышло первое сводное издание таблиц десятичной классификации. Эти таблицы были созданы на основе таблиц десятичной классификации Мельвиля Дьюи, впервые изданных в 1876 г.

Каждый класс (первая ступень деления) в УДК содержит группу более или менее близких наук. Например Информатика включена в группу 5 Математика. Естественные науки (в том числе ИТ). Каждая последующая присоединяемая цифра не меняет значения предыдущих, а лишь уточняет их, обозначая более частное понятие. Например, второй разряд выделяет информационные технологии из общего перечня – кодом 004.

Например,

Разделы 1-го уровня

0 Общий отдел

1 Философия. Психология

2 Религия. Теология

3 Общественные науки

5 Математика. Естественные науки (в том числе

ИТ)

6 Прикладные науки. Медицина. Техника

7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство.

Фотография. Музыка. Игры. Спорт 8 Языкознание. Филология. Художественная литература. Литературоведение 9 География. Биография. История Основные деления 2-го уровня

0 Общий отдел

00 Общие вопросы науки и культуры 001 Наука в целом. Науковедение. Организация умственного труда

|

002 Печать в целом. Документация. Научнотехническая информация 003 Системы письма и письменности. Знаки и символы. Семиотика в целом. Коды. Графическое пред- |

ставление мысли 004 Информационные технологии … |

2. Фасетный метод классификации подразумевает параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные группировки.

При этом не предполагается жѐсткой классификационной структуры и заранее построенных конечных группировок.

Данная система позволяет выбирать признаки классификации независимо друг от друга. Признаки классификации здесь называются фасетами (от английского грань, рамка). Каждый фасет содержит совокупность однородных значений определенного классификационного признака. Например, фасет цвет содержит значения: белый, красный, голубой и т. д.

Данная система обычно отображается в виде таблицы, в которой названия столбцов соответствуют определенным фасетам, а в ячейках располагаются их конкретные значения. Сама процедура классификации состоит в присвоении каждому объекту соответствующих значений из фасетов, при этом не обязательно использование всех фасетов.

Группировка фасетов для конкретного объекта может, выражается структурной формулой KS=(Ф1,…,Фi,Фn), где KS – класс, Ф – фасет). При построении данной системы необходимо, чтобы значения, используемые в различных фасетах, не повторялись.

К классификатору, построенному на фасетном методе классификации, предъявляются следующие требования:

1.

Должен

соблюдаться принцип непересекаемости фасета, то есть состав признаков одного

фасета не должен повторяться в других фасетах этого же класса;

Должен

соблюдаться принцип непересекаемости фасета, то есть состав признаков одного

фасета не должен повторяться в других фасетах этого же класса;

2. В состав классификатора должны быть включены только такие фасеты и признаки, которые необходимы для решения конкретных задач.

Основным преимуществом классификации с использованием фасетного метода является гибкость структуры ее построения. Изменения в любом из фасетов не оказывают существенного влияния на все остальные. Большая гибкость обуславливает хорошую приспособляемость классификации к меняющемуся характеру решаемых задач, для которых она создается. При фасетной классификации появляется возможность поиска по любому сочетанию фасетов.

Недостатками фасетного метода классификации являются неполное использование емкости, нетрадиционность и иногда сложность применения.

|

Пример 1, Классификация фильмов: |

|

|

|

|

|

Таким образом, каждый фильм находится в категории типа, жанра и современного технического уровня. Так как данные категории независимы, то для каждого конкретного фильма информация будет представлена в виде пересечения данных признаков, которые не исключают друг друга. |

|

Пример 2, Первый разряд фасету «пол», со значениями 1 мужчины, 2 женщины.

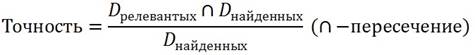

Второй разряд фасету «семейное положение» со значением 1 женат, 2 холост.