Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово

Муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

«По дороге войны: история жизни Сагита Ирназарова»

Подготовил:

Якишева Эльза,

обучающийся 5Б класса

МАОУ СОШ № 7

Руководитель:

Кузина Елена Николаевна,

учитель истории и обществознания

МАОУ СОШ № 7 р. п. Приютово

2018 г.

Содержание: стр.

Введение………………………………………………………………………………….3

Глава 1. История семьи Ирназаровых………………………………………………….5

Глава 2. В рядах бойцов Прибалтийского фронта. Бой за г.Псков …………………6

Глава 3. Жизнь после войны…………………………………………………………..18

Заключение……………………………………………………………………………...19

Благодарности…………………………………………………………………………..20

Библиография…………………………………………………………………………...21

Приложение……………………………………………………………………………..22

Введение

Со времён, когда на полях Великой Отечественной войны смолкли последние выстрелы, прошло 70 лет.

За эти годы пройден немалый и нелёгкий путь. В том, что было достигнуто за последние годы, отразились сознательность наших людей, их патриотизм и преданность делу, за торжество которого в годы Великой Отечественной войны сражались воины Советской Армии. 27 миллионов советских людей отдали свои жизни за наше мирное будущее. Нет ни одной семьи, которую бы война не коснулась. Война была общей болью и бедой, поэтому все люди стали одной большой семьей.

Летопись ратного подвига поколения победителей будет долго сохранять актуальность как могучий нравственный фактор, пример мужества, стойкости, самоотверженности, что также определяет и практическую значимость работы.

В центре моего исследования – жизнь Сагита Хусаиновича Ирназарова в годы Великой Отечественной войны. В основе работы материалы семейного архива.

Целью исследования является изучение военных лет Сагита Хусаиновича Ирназарова и его послевоенная судьба.

Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи:

1. Изучить семейные архивные материалы, фотодокументы;

2. Встретиться с родственниками и записать их воспоминания;

3. Привлечь внимание молодого поколения к изучению истории родного края.

Объект исследования: материалы семейного архива.

Предмет исследования: участие Сагита Хусаиновича Ирназарова в Великой Отечественной войне.

В процессе исследования я использовала следующие методы:

1. Работа с документальными источниками из домашнего архива.

Недавно в гостях у своих родствнников я увидела старое удостоверение Сагита Хусаиновича Ирназарова, в котором говорилось, что он награжден медалью «За победу над Германий» и орденом «Отечественной войны 2 степни». Это и послужило поводом к написанию исследовательской работы.

После я ещё не раз возвращалась к этим источникам.

2. Исследование публикаций в местных средствах массовой информации.

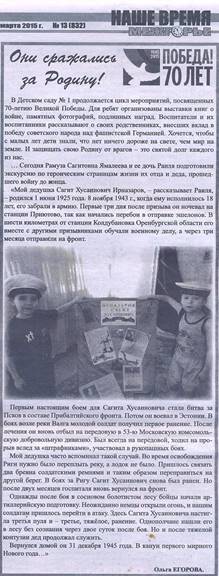

Оказалось, что Сагита Хусаиновича Ирназарова – это дедушка моей моей мамы Якишевой Эльвины Максумовны. Наши родственники любезно предоставили мне вырезки из газеты «Они сражались за родину» с интервью Сагита Хусаиновича Ирназарова [1], изучив которое, я узнала много нового и интересного о жизни Сагита Хусаиновича Ирназарова.

3. Интервьюирование.

Ни что не заменит общения с тем человеком, о котором пишешь. Иногда это, увы, невозможно… Но у Сагита Хусаиновича Ирназарова большая и дружная семья, у членов которой можно узнать о том, какой был Сагит Хусаинович Ирназаров.. Именно этим я и занималась: встречалась с членами нашей семьи, записывала их рассказы и воспоминания.

4. Работа с Интернет-ресурсами.

Знаете, что самое приятное в процессе исследования? Узнавать что-то новое, чего раньше никто не знал. В этом мне помощницей стала всемирная информационная сеть Интернет. Я искала не один час и не один день, но всё же нашла тот крохотный клочок информации, который значил так много для всей нашей семьи.

5. Анализ, изучение и обобщение собранного материала.

Но просто найти информацию - мало, какой бы ценной она не была. Нужно тщательно её проанализировать, изучить, и тот беспорядочный поток слов, который накопился за весь путь исследования, нужно соединить во что-то цельное, единое, понятное всем и каждому. В этом и заключался последний этап моей работы над этим проектом.

6. Анкетирование учащихся 5 – х классов.

Глава 1. История семьи Ирназаровых.

Удостоверение №84.

Ирназаров Сагит Хусаинович, награждён медалью «За победу над Германий» и орденом «Отечественной войны 2 степни».

06.04.1985г.

1. Воспоминания Сагита Хусаиновича Ирназарова.

Всего несколько строчек из документа, но за ними около двух лет страшных сражений с врагом, а зимняя блокада конца сорок второго и начала сорок третьего годов была одной из самых суровых для народных мстителей, когда немецко-фашистское командование бросило против них не только карательные отряды, но и крупные силы действующих войск.

…Деревня Ермекеево Белебеевского района БАССР, в которой насчитывалось около 20-и дворов, стояла окруженная со всех сторон лесами и полями. Все дома были убогими, люди жили небогато, начали только после организации колхозов набирать силу.

У супругов- крестьян Хусаина и Бану Ирназаровых к началу войны было семеро детей. Ахмет Хажи старший сын ушел на фронт и погиб в первые дни войны, Масалим был призван в Красную армию и пропал безвести. Хусаин и Бану остались дома с младшими детьми тройняшками Катьян, Тафиром и Зухрой. И совсем младшей дочерью Фатимой. Ирназаров Сагит Хусаинович, родился 1 июня 1925 года. Когда ему исполнилось 16 лет, его забрали в армию, так как он приписал себе два года. Первые 3 дня после призыва он ночевал на станции Приютово в связи с тем, что не было эшелонов. С Приютово он доехал до станции Колдубановка Оренбургской области. В шести километрах от Колдубановки в лесу их обучали военному делу и через три месяца отправили на фронт.

2. В рядах бойцов Прибалтийского фронта. Бой за г. Псков.

Заинтересовавшись историей Сагита Хусаиновича Ирназарова, я решила обратиться к Интернет-ресурсам. Во время поисков нашла информацию, которая помогла мне узнать много нового о жизни своего героя в рядах бойцов Красной Армии.

После трех месяцев обучения Сагита отправили на фронт. Его первым боем был бой за город Псков в составе Прибалтийского фронта. Несмотря на то, что здесь противник уступал в численности советским войскам, он давно занимал хорошо подготовленную и прочную линию обороны и сражения шли тяжелые. Однако для моего прадеда боевое крещение обошлось без ранений. Освобождение родного Пскова - лишь один этап на долгом пути к Великой Победе, но и сегодня ветераны помнят всё, как будто это было вчера... Гитлеровское командование называло Псков «ключом к парадным дверям Ленинграда». Кроме того, древний русский город являлся воротами в Прибалтику. Вот почему уже с октября 1942 года немцы приступили к сооружению оборонительного рубежа - линии «Пантера». Строительство продолжалось до 1944 года. Линия «Пантера» проходила по высотам и холмам Псковской равнины. Опорными пунктами «Пантеры» являлись города Остров и Псков. Для прорыва «Пантеры» были сформированы войска 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерала И.И.Масленникова. В конце февраля 1944 года советские войска вышли к укрепленному району противника. В течение почти четырех месяцев наши части готовились к штурму «Пантеры». День освобождения Пскова приближался. 42-я армия готовилась к решающим боям за освобождение Пскова. Накануне наступательной операции завязывались бои местного значения, в которых советские воины проявляли мужество и героизм. Работать приходилось под огнем артиллерии противника.

Бойцы готовились к важной военной операции. Вспоминает бывший командир 374-го полка 128-й стрелковой дивизии К.А.Шестак: «Мы знали, что нам предстоите ходу, в короткие сроки, исчисляемые 2-3 часами, а на первом этапе минутами, форсировать реку Великую, поэтому по карте и по донесениям разведки в деталях изучали возможные места переправы, тыловые рубежи противника, резервы подручных средств. Мы не рассчитывали на табельные переправочные средства, поэтому с самого начала ориентировались на русскую смекалку и находчивость: учились быстро и надежно строить плоты, используя бочки, ящики, двери, оконные и дверные коробки, ворота, телефонные столбы.. Учебные атаки следовали одна за другой, согласно мудрой солдатской заповеди: «Больше пота - меньше крови». Немецкое командование требовало от своих подчиненных взрывать и сжигать всё. За две недели с 8 по 22 июля 1944 года была уничтожена сохранившаяся до той поры половина города: взорваны мосты, разрушена электростанция, промышленные здания, исторические памятники, обращена в руины центральная часть города. Один из немецких офицеров при этом сказал : «Пскова больше нет и никогда не будет». В советских частях всё было готово для нанесения решающего удара по врагу: сосредоточены на исходных позициях войска, пристреляны по целям орудия и минометы, саперы расширяют проходы в минных полях, «под пробку» заправлены горючим танки, самоходные орудия, самолеты. Поступит приказ командования, и вся эта могучая сила устремится вперед, к Победе! В три утра 22 июля с передовой звонят на участке Лажнево немцы ушли из первых траншей. Командир 533-го полка подполковник Панин передал приказ штурмовой групе: немедленно занять свободные траншеи и продвигаться дальше, навязывая бой противнику. Начался бой с арьергардами противника за деревни Лажнево и Клишово. Особенно мешал так называемый «клишовский дот», из которого немцы вели фланговый пулеметный огонь. Однако, 533-й полк, захватив Лажнево и Клишево, затем встретил упорное сопротивление врага и его продвижение вперед временно замедлилось. Одновременно на сближение с противником двинулся соседний справа от 533-го полка - 374-й стрелковый полк. Вспоминает бывший пулеметчик А.Рожалин: «Окопами переднего края на нейтральную полосу быстро прошли, пригнувшись, саперы - снимать на проходах мины. Начали подтягиваться на исходный рубеж бойцы стрелковой роты. Все напряжены. Громом ударила наша артиллерия, перенеся огонь с первой линии обороны врага дальше, в глубину ее. Вот долгожданная сигнальная ракета. Следом за разведчиками мы гуськом, один за другим, шагнули в заросли болота Из вражеских окопов застрочили автоматы, взметнулись в небо ракеты. Преодолевая последние метры топи, перепрыгивая с кочки на кочку, наконец-то достигаем твердого грунта». Артиллерийская подготовка была короткой, мощной, ошеломляющей. Свое веское слово сказали гвардейские минометы - прославленные «катюши». Рассказывает бывший командир 374-го стрелкового полка полковник запаса К.А.Шестак: «Наш полк начал наступление 22 июля в 4 часа утра. Горизонт медленно прояснялся. С болота, которое лежало перед высотой Бердово, тянулся вверх сизый шлейф густого тумана. Как он был, кстати, этот туман! Он помог полку скрытно выйти к минным полям и проволочным заграждениям противника. Саперы обезвредили за день боя около тысячи мин и фугасов, подорвали несколько огневых точек врага, проделали 12 проходов в минных полях и заграждениях. Они открыли путь и дали сигнал к началу артподготовки... Противника застигли врасплох. Он даже не успел занять огневые позиции и усилить линию обороны». Поднявшись на высоту Бердово, 374-й полк разорвал систему обороны гитлеровцев, атакуя с фланга, сравнительно легко овладел населенным пунктом Горнево.

С левого фланга противник уже готовил контратаку с танками, держась за Кресты, как промежуточный рубеж обороны. Кроме того, в этом районе размещался лагерь военнопленных. Фашисты не успели всех ликвидировать. Решительные действия наших войск помешали гитлеровцам учинить расправу. Артиллеристы в единоборстве с танками противника расчистили путь пехоте. 374-й полк, продолжая наступление, первым завязал бои непосредственно за Псков. Несмотря на то, что оба его фланга, ввиду отставания соседей, оказались открытыми, батальоны углубились в окраинные улицы города, выбивая немецких автоматчиков из домов и развалин. Командование 128-й дивизии, поддержав наступательный порыв 374-го полка, приняло меры по обеспечению его флангов. Вспоминает С. Ирназаров: «Мы с пригорка прикрываем своих огнем «максима». Бьем по зарослям противоположного пологого берега. На воде начали взмывать вверх фонтаны: вражеские засады с противоположного берега повели сильный обстрел минами. Переношу огонь своего пулемета в глубину противоположного берега. Откуда-то справа, вдоль реки, застрочил вражеский пулемет. Вон с того разрушенного кирпичного здания. Разворачиваю свой пулемет туда, вступаю с ним в поединок. Фашист засек и наш пулемет: кругом зацокали, засвистели пули. Скорей бы наши переплыли!»

Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинулись на запад от 50 до 130 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе древнерусские города Псков и Остров. Русские воины прощались с Псковом. Старинный город, лежащий в руинах, оставаясь прекрасным и величественным, напоминал тяжелораненого витязя. Освободители были уверены, народ-целитель даст богатырю испить живой воды и скоро поставит его на ноги.

После взятия Пскова их отправили в Эстонию. В боях за Эстонию возле речки Волги Сагит получил ранение в левую руку и попал в госпиталь легко раненных, где лечился один месяц и 18 дней. Это было его первое ранение. После ранения он попал в 53-ю Московскую комсомольскую добровольную дивизию. Попав в дивизию, написал заявление, после чего отправился на фронт. Всё время они ходили на прорыв за штрафной ротой (штрафники – солдаты, заключённые на 10 и более лет). В первом рукопашном бою участвовал против психической атаки. После освобождения Эстонии участвовал в боях за столицу Латвии – Ригу. При освобождении Риги им пришлось переплывать реку и не просто переплывать, а еще и переправлять орудия. Сложность в выполнении этой задачи заключалось в том, что лодок не было и пришлось связывать брёвна солдатскими ремнями и переплывать на другой берег. Во время этой переправы со стороны немцев начался обстрел и хотя советские войска отбили атаку было много потерь. В Риге он был ранен во второй раз – легкая контузия, сквозное осколочное ранение правой руки. После этого он вынужден был провести в госпитале два месяца.

Пролечившись два месяца в госпитале, он вернулся в свою дивизию и продолжал воевать. После боя в сосновом болотистом лесу они начали артиллерийскую подготовку. Немцы начали стрелять и после 20ти минутной перестрелки наши начали атаковать. Во время атаки моего прадедушку тяжело ранили в лопатку. Через два дня его нашли в лесу без сознания. После этого он 4 месяца лежал в госпитале города Кирова. После выздоровления его отправили в город Ижевск, в караульную команду.

Глава 3. Жизнь после войны.

Вернувшись с войны в родной Ермекеево Сагит встретил свою единственную любовь Муслиму. Они вместе продолжали работать на благо Родины и восстанавливали хозяйство страны. Сагит работал зоотехником,а Муслима дояркой в совхозе « Спартак». За многолетний добросовестный труд в мирное время он был награждён медалью «Ветеран труда», значком «Ударник коммунистического труда», почётными грамотами и поздравительными открытками от президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова.

Он никогда не жаловался на то, что по ночам от боли « ноет» рука. Муслима вспоминает: « Я вздрагивала по ночам, когда Сагит кричал во сне, спасая своих однополчан. Просыпался со слезами на глазах. Это было страшно!». От их долгого и счастливого брака у них родилось шесть детей, все дети выросли порядочными людьми: Салават работал зоотехником в совхозе « Спартак», Ильгиза – главный бухгалтер в Сбербанке, Исмагил – водитель бензовоза, Суназат уехал жить и работать в Ташкент на завод, Рамзия – оператор в котельной, Рамуза – воспитатель в ДОУ ( имеет различные награды ), Люзия – бухгалтер в в/ч г. Межгорья. У Сагита и Муслимы 22 внука и 12 правнуков. Единственное о чем всегда жалел Сагит, о том, что как много хороших людей забрала война. Но он до последних дней помнил всех своих сослуживцев по именам. В мирное время Сагит Хусаинович продолжал общаться с солдатами, с которыми прошел тяжелый путь войны. Летчик Фаниль, с которым он познакомился в госпитале смог приехать в отпуск к Сагиту. Его встречала и провожала вся деревня как почетного гостя. До сих пор старожилы деревни помнят эту встречу.

Даже после войны мой прадед оставался веселым, активным и общительным человеком. Благодаря тому, что он был хорошим гармонистом его приглашали на разные республиканские конкурсы. Там он занимал почетные призовые места.

Заключение.

Анализ литературы, архивных материалов, воспоминаний членов семьи Ирназаровых., Интернет-ресурсов и их сопоставление дали отчетливую картину жизни Ирназарова Сагита Хусаиновича.

Он родился и вырос в деревне Ермекеево, там и застала его война, Сагит был призван в Красную Армию в 18 лет, когда война гремела на территории СССР потом было два ранения. Кроме того, не дожидаясь полного выздоровления после первого ранения он самовольно ушел из госпиталя и возвращается в ряды Красной Армии. Испытания, которые выпали на его долю, выдержит не каждый. Но любовь к Отчизне и ненависть к врагам помогли ему преодолеть все трудности и невзгоды. Война закончилась. Сагит женился и она вместе стали жить в Башкирии в Ермекеево. Здесь они прожили долгую и счастливую жизнь.

Судьба Ирназарова Сагита Хусаиновича была искорежена войной: он потерял близких, его разлучили с братьями, Ирназарова Сагита Хусаиновича перетерпел не только величайшие лишения и трудности военного времени, но и прошел все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. Здоровье было утрачено, вся боль военных лет, которую он пережил, осталась в памяти до конца его дней. Но, несмотря на это, он смог обрести своё счастье!

Я – и вы вместе со мной – узнала достаточно много о жизни Ирназарова Сагита Хусаиновича. К тому же, не так давно меня попросили предоставить материалы моей исследовательской работы в архив Ермекеевского школьного музея, а это значит, что мне удалось привлечь внимание молодого поколения к изучению истории родного края.

Всё вышесказанное означает, что я решила все поставленные задачи и достигла цели исследования. Но я не собираюсь заканчивать на этом свою работу, я буду продолжать исследование. Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что результаты могут быть использованы на уроках истории, классных часах, уроках Мужества в память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. Собранный материал также может представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся историей родного края.

Жизнь течет, смывая в человеческой памяти все второстепенное, незначительное. Но главное в ней не тускнеет. Подвиг Ирназарова Сагита Хусаиновича и миллионов таких же смелых, решительных, сильных, добрых и честных бойцов, как он, останется в нашей памяти навсегда. Ведь именно они спасли нашу Россию, наш народ, нашу Родину. Я еще не знаю, кем буду, как сложится моя жизнь. Но я уверена, что истории о войне передам своим детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты.

Гремят истории колокола,

Взывая к памяти моей,

Они гремят, в них отзвук

Прежних дней,

Намек, подсказка,

Предостереженье…

(Н. Грибачев.)

Благодарности.

Оглядываясь назад, на историю моей семьи, моей страны и моей Родины, я испытываю смешанные чувства. Благодарности, страха, сострадания и безмерной гордости. А в голове возникает мысль о том, что мы, представители нынешнего поколения, должны быть достойны тех жертв и испытаний, которые вынесли наши ровесники – предки из прошлого ради нашего настоящего.

Библиография

Документальные источники:

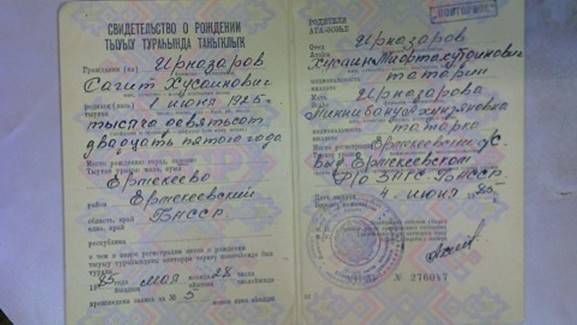

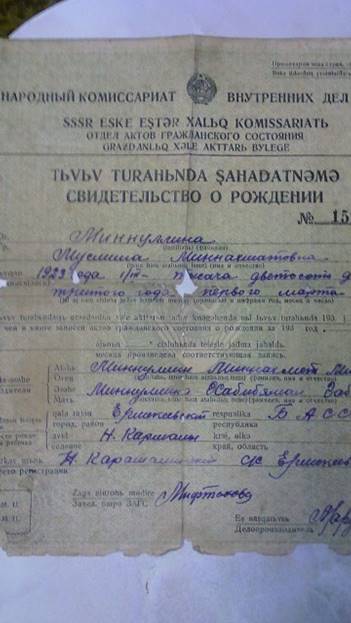

1. Свидетельство о рождении Сагита Хусаиновича Ирназарова.

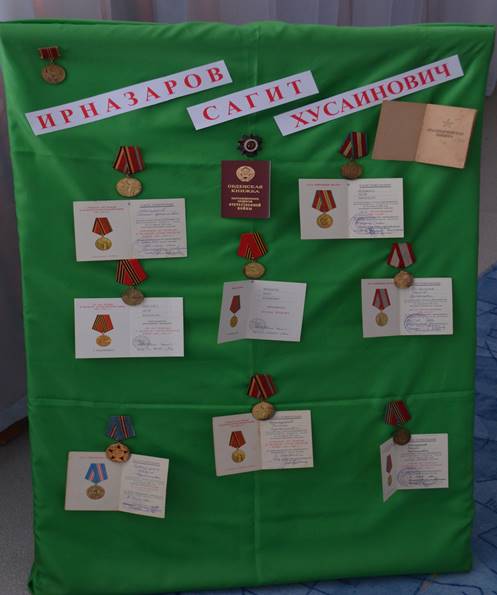

2. Медали и награды Сагита Хусаиновича Ирназарова.

3. Свидетельство о браке.

4. Фотографии и семейного архива.

Литература:

1. О.Егорова «Они сражались за родину». Газета «Наше время».

2. Великая Отечественная война на Псковщине

3. «Псков в годы ВОВ» Анатолий Васильевич Филимонов, профессор, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой русской истории ПГПУ им.С.М.Кирова

Интернет-ресурсы:

1. « Память народа»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1515299482/

2. Бессмертный полк.

Приложение 1

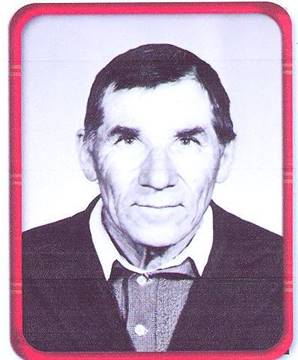

Сагит Хусаинович Ирназаров

Сагит Хусаинович Ирназаров

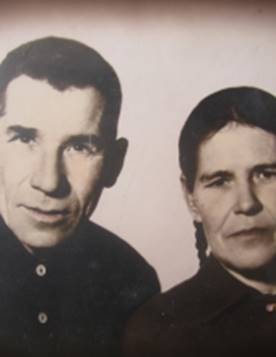

Сагит и Муслима Ирназаровы.

Ордена и медали С. Ирназарова.

Военный билет. Грамоты. Биография.

Приложение 4

Свидетельство о рождении С. Ирназарова.

Приложение 5

О. Егорова « Они сражались за родину» интервью с дочерью Рамузой Сагитовной.

Приложение 6

Свидетельство о рождении супруги С. Ирназарова Муслимы Миннуллиной.

Скачано с www.znanio.ru

[1] О. Егорова «Навстречу дню Победы. Они сражались за родину». Интервью с Рамузой Сагитовной.

Приложение 5

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.