XII региональная исследовательская конференция учащихся

«Первые шаги»

«Происхождение слов»

(секция «Русский язык»)

Автор: Перевалов Данил,

ученик 4Г класса

МАОУ «СОШ № 99»

Руководитель: Былкова М.В.

учитель начальных классов

МАОУ «СОШ № 99»

Новокузнецк

2017

I. Введение.

Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.

Куприн А. И.

Язык – основное средство общения людей. При помощи языка люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства, желания.

Язык возник в глубокой древности в процессе совместной трудовой деятельности людей. Он людям помогал понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. [2,6]

Еще в сентябре, открыв учебник по литературному чтению, мы знакомимся с произведениями устного народного творчества. При этом оказалось, что многое из того, что мы читаем, не всегда понятно, потому что довольно часто встречаются незнакомые слова. Объяснение некоторых из них мы находили в учебнике. Но, как оказалось, не всегда эти объяснения дают полное представление о слове. А к некоторым словам там вообще нет объяснения.

Я решил провести небольшое исследование в этой области. Тема моего исследования «Происхождение слов».

Цель: найти объяснение к незнакомым и непонятным словам; выяснить их происхождение.

Гипотеза: в художественной и научно-популярной литературе часто встречаются слова, значение которых непонятно.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- выбрать из учебника по литературному чтению все слова, значение которых незнакомо и непонятно;

- найти пояснение и иллюстрации к непонятным и незнакомым словам,

которые обозначают предметы или какие-то события;

- выяснить происхождение слов с помощью различных информационных источников.

Данное исследование способствует привитию интереса к чтению, изучению истории и языкознания.

В своей работе я использовал справочную, научно-популярную литературу, а также материалы веб-сайтов сети Интернет.

II. Основная часть.

Глава 1. Язык – основное средство общения людей. Происхождение слов.

Посмотрите вокруг, и вы увидите много удивительных вещей, созданных разумом и руками человека: радио, телефон, автомобили, корабли, самолеты, ракеты… Но самое удивительное и мудрое, что создало человечество, - это язык.

Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства. [1,10]

По происхождению в словарном составе русского языка имеются исконно русские слова (т.е. такие, которые возникли в русском языке) и заимствованные слова (т.е. такие, которые взяты из других языков).

Заимствуются слова из других языков в силу разных причин: для называния заимствованных предметов, орудий, понятий (гобой, трактор, бульдозер, балет и др.); для уточнения названий сходных предметов, орудий, машин (гостиница, мотель; варенье, повидло, джем). [2,26]

Слова, вышедшие из активного, повседневного употребления, называются устаревшими: конка, городовой, дворецкий и др. [2,27]

Чтобы правильно понять текст многих произведений (в том числе и входящих в постоянный круг нашего чтения), необходимо знать значения устаревших слов, слов, употребляющихся сейчас в других значениях, новых слов, с которыми мы еще не встречались.

Я стал читать книги, в которых рассказывается про старые слова и узнал, что в русском языке есть два вида устаревших слов – архаизмы и историзмы.

Архаизмами называются слова, обозначающие понятия, предметы, явления, существующие в настоящее время [7]. Например, учительница нам говорила, что выражение «устная речь» произошло от слово «уста», что сейчас обозначает рот человека, губы.

Историзмы – это слова, вышедшие из употребления, потому что исчезли из жизни предметы и явления, которые они обозначали [7]. Например, верста - старая русская мера длины, равная 1,06 км и выкрашенный черно-белыми полосами дорожный столб, отмечающий эту меру.

Среди непонятных нам слов есть и такие, которые ещё употребляются и в современном языке, но пользуются ими люди, которые непосредственно связаны с каким-то видом деятельности. Например, «удила, повода (поводья)».

Чтобы точно понимать значение каждого слова, я читал литературные произведения в учебнике по литературному чтению, выписывал оттуда непонятные слова. Толкование некоторых было дано в учебнике, но не всегда такое толкование давало полное представление о значении слов.

Я обратился к справочной литературе – «Толковому словарю русского языка», созданного С. И. Ожеговым Н. Ю. Шведовой; орфографическому словарю для учащихся 1-4 классов; этимологическому словарю В. В. Волиной и др.

Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Сыть – еда, пища. [4,57]

Овин – строение, где сушат снопы перед молотьбой. [4,92]

У С. И. Ожегова: « строение для сушки снопов перед молотьбой» [5,442]

Гувернантка – домашняя учительница, воспитательница. [4,126]

У С. И. Ожегова: «гувернер – воспитатель детей, приглашенный в семью, часто иностранец». [5,148]

Урядник – нижний полицейский чин в дореволюционной России. [4,170]

Глава 2. Этимология и фразеология.

2.1. Этимология.

Задумывались вы когда-нибудь над тем, почему все вокруг называется так, а не иначе? Как рождаются слова, когда и кем создаются? Откуда пришли к нам в язык устойчивые выражения, в которых уже не переставишь и не заменишь словечко – другое, не исказив смысла?

Поиском ответов на эти вопросы занимаются ЭТИМОЛОГИЯ ( в переводе с греческого – наука о значении и происхождении слов) и ФРАЗЕОЛОГИЯ (наука о значении и происхождении устойчивых выражений).

А нужно ли доискиваться до ответов на эти вопросы? Конечно, нужно! Если не знаешь имен, пропадает и знание вещей. Эта мудрость пережила века.

Как приятно разговаривать с человеком, речь которого богата, образна, каждое слово употреблено к месту, и ко времени. « Хромое слово – хромая речь» - гласит русская пословица. Чтобы речь не была «хромой», а красивой и выразительной, надо знать много слов и выражений, постоянно расширять свой словарный запас.

А что значит – «знать слова»? … Как этого добиться? Секрет прост: прислушайтесь к слову, приглядитесь к нему, проникните в его тайну… [3,3]

Чтобы разгадать секреты названий животных, надо быть внимательным, наблюдательным, много знать о звериных повадках.

Многие животные получили свои названия по какому-либо основному признаку. Это может быть и голос, и внешний вид, и место обитания, и особенности питания.

Так, за голос назвали кукушкой кукушку, а петуха петухом.

Внешний вид определил выбор имен у рябчика, зеленушки, лисы.

Имя нередко бывает связано с любимым блюдом птицы или зверя. Например, одну и ту же крапчатую ворону в Сибири называют кедровкой, а в средней полосе России, где нет кедров, но есть немало других орехов, - ореховкой.

Место обитания, особенности поведения также могли послужить основой для выбора названия…ласточка-береговушка, пескарь.

Рассмотрим несколько примеров. [3,4]

Вертишейка (вертиголовка)- вьет гнездо в дупле. А если кто-нибудь захочет полакомиться ее маленькими птенчиками, птичка сумеет защитит свое потомство. Она так мастерски изображает змею – вытягивает шею, шипит и поворачивает голову, - что у неприятеля пропадает всякая охота нападать. Кому хочется близко познакомиться с разъяренной змеей? [3,5]

Гусеница – оказывается (с трудом можно в это поверить), что слово гусеница и усы – родственники.

Тем не менее это так.

По-болгарски гусеница – вусеница, по-украински – просто усеница. Примерно так же звучало и древнерусское слово, означавшее «волосатый червяк», «мохнатая личинка».

А вот откуда потом г появилось, до сих пор неясно. То ли связь с гусем, то ли с гущерицей – ящерицей по-древнерусски. [3,6]

Лиса-Патрикеевна – лиса – хищное животное с острой мордой и длинным пушистым хвостом. Это вы все знаете. А вот почему она названа именно лисицей, а в сказках еще и Патрикеевной, сейчас узнаете. Лиса образована от лис-. До сих пор кое-где у нас бытует выражение лисый (желтоватый), залисеть (пожелтеть). Следовательно, лисицей зверя прозвали за желтую шерсть.

А откуда странное отчество Патрикеевна? Патрикей – имя старинное, происходит от латинского патриций, то есть аристократ. Но в старину ц на Руси произносилось как к. Вот и получилось – Патрикей. Имя это давали только детям княжеского рода. Ну а лиса-то здесь причем, ведь ей до аристократических манер далеко?

Давным-давно, лет 700 назад жил-был новгородский князь Патрикей Нарумтвович. И так он прославился своей изворотливостью, хитростью, что имя Патрикей стало нарицательным, равнозначным хитрецу. И хитрая, умная лиса, как верная «наследница» хитрого князя, получила отчество Патрикеевна. [3,10]

Как и животные, растения чаще всего получали свои имена по какому-либо характерному признаку. [3,14]

Например, лопух. Лопух, лопата. Трудно представить себе, что эти слова – родственники. Ну что может быть общего у лопаты с лопухом? Смешно!

Нет, постойте. Древний корень лоп- обозначал плоскость, расширение, широкий лист. От него образовалось и лопух (растение с широкими листьями), и лопата (орудие труда, по форме напоминающее лист). Кстати, лопасть (плоская широкая часть винта у парохода или самолета) тоже внешне похожа на лист. Теперь становится понятным и словечко лопоухий:человек с большими, как лопы (листья), ушами. Но все же советую так не дразниться, это неприлично. [3,16]

2. 2. Фразеология.

Живут-поживают слова-детали, ими пользуются по отдельности или в виде временных сочетаний, но в какой-то момент, когда возникает в этом необходимость, слова сливаются в неделимые сочетания – фразеологизмы.

Например, существуют слова: вода, не разлить и фразеологизм водой не разольешь; как, провалиться, земля, сквозь – как сквозь землю провалиться.Так из слов, вернее, из сочетаний слов рождается большинство фразеологизмов.

Слова теряют вдруг свои прежние значения:

Золотые руки – здесь нет ничего сделанного из золота.

Висеть на волоске – никто не висит, да и волоска не видно.

Русский язык очень богат фразеологическими оборотами. [3,42]

Фразеологические обороты очень украшают речь, делают ее выразительной, образной. Они – живые свидетели прошлого, знание их обогащает наш ум, дает возможность лучше постигнуть язык, более сознательно им пользоваться. Чем богаче словарный запас, тем интереснее, ярче выражает человек свои мысли.

Познакомимся с несколькими меткими словами и крылатыми выражениями.

Баюшки-баю. Это выражение произошло от древнерусского глагола баять, то есть рассказывать. К этому же корню восходит известное слово байка. Таким образом, выражение баюшки-баю значит: рассказывать сказочки. [3,43]

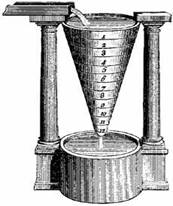

Время истекло. Почему мы так говорим? А вот послушайте.

Свыше 2,5 тысячи лет назад в Вавилоне, а позже в Греции и Риме появились водяные часы. Они представляли собой высокий узкий сосуд с отверстием в дне. Время измерялось вытекающей из сосуда водой, то есть время текло.

Отсюда произошли и такие выражения, как «сколько воды утекло с тех пор» (как давно это было), «текущий год» и т.д. [3,46]

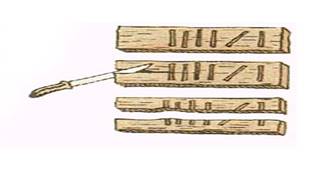

Зарубить на носу. «Зарубить на носу» означает запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда.

Многим представляется, что сказано это не без жестокости: не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать зарубку на собственном лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами. [3,50]

Ошеломить. «Он меня ошеломил», то есть чем-то сильно удивил, поразил. Пришло это выражение из старых времен, когда воины сражались в тяжелых доспехах. Если воина сильно ударяли по шелому (шлему), он терял сознание, падал и не мог биться. Его «ошеломили». [3,57]

2.3. Происхождение имен человека.

Интересно происхождение имен человека. Рассмотрим некоторые из них.

Александр – происходит от древнегреческих слов «алекс» - защищать и «андрос» - мужчина, то есть «защитник людей». [6,73]

Владимир – имя славянского происхождения, включает в себя два корня: «влад» (владеть, власть) и «мир» (мирный, мир) – «владеющий миром». [6,74]

Константин – в основе этого имени латинский корень, означающий: стойкий, постоянный. [6,76]

Альбина – происходит от латинского слова «альба» - белая.

Ангелина – имя древнегреческого происхождения, означающее: ангельская. [6,79]

Елена – слово догреческого происхождения, возможно: избранная, светлая. [6,80]

III. Заключение.

Работая над нашей темой, я понял, что у каждого слова – своя жизнь, своя судьба. Слова, как и люди, рождаются, живут и уходят из жизни, устаревают. Слова связаны с жизнью. Меняется жизнь – меняются и слова. Многие слова ушли из языка. Но некоторые устаревшие слова продолжают жить в языке наряду с новыми, заменившими их. Они используются в художественной литературе.

Слова, обозначающие эти названия, можно найти в толковых словарях.

Для того чтобы знать нашу историю, надо знать и устаревшие слова. С этими словами наша речь становится ярче, разнообразнее, интереснее. Эти слова передавались из поколения в поколение, и многие люди разговаривают так, как их научили. Для них эти слова незаменимы и неповторимы.

Считаю, что цель данной работы была достигнута. Задачи, которые были поставлены в начале выполнения работы, были решены. На основе проведенных исследований можно сделать выводы:

· незнакомые и непонятные слова встречаются людям в течение всей их жизни;

· для того, чтобы узнать значение незнакомых слов, можно пользоваться различными источниками информации.

Моя работа помогла узнать значение непонятных слов, а значит и лучше понять и окружающий нас мир, и то, что происходило в прошлом. Проведенное мною исследование имеет практическое значение. Думаю, что собранный мною материал поможет учащимся начальной школы для выяснения происхождения слов, обогатит их словарный запас.

Язык – и стар, и вечно нов!

И это так прекрасно-

В огромном море – море слов

Купаться ежечасно.

А.Шибаев

IV. Список использованных источников и литературы.

1. Бабайцева В. В. Русский язык: Теория. 5 – 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 336 с.: ил.

2. Баранов М. Т. и др. Русский язык: справ. Материалы: Учеб. Пособие для учащихся/ М. Т. Баранов, Т. А. костяева, А. В. Прудникова; под ред. Н. М. Шанского. – 5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. – 288 с.

3. Волина В. В. Этимологический словарь: Популярное пособие для начальной школы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 96 с.: ил.

4. Литературное чтение……..

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В. в. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1998. – 944 стр.

6. Орфографический словарь для учащихся 1-4 классов, 2001. Составитель Н. Г. Кувашова.

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/

V. Приложение.

1. Словарь незнакомых слов.

Быстрина – место течения реки (очень быстрого). [4, II, 39]

Веры – разные виды насекомых. [4, II, 103]

Гувернантка – домашняя учительница, воспитательница. [4, I, 126]

Глоть – горло. [4, I, 131]

Дымка – легкая пелена. [4, II, 152]

Зыбкий – имеющий неясные очертания. [4, I, 103]

Композиция – построение, взаимное расположение частей целого.

[4, I, 8]

Куртина – отдельно стоящая группа деревьев и кустов. [4, II, 128]

Кумир – предмет почитания, поклонения. [4, II, 167]

Мустанг – одичавшая домашняя лошадь. [4, I, 167]

Пампасы – название южноамериканских степей. [4, I, 167]

Розвальни – низкие и широкие сани без сиденья. [4, I, 162]

Сабантуй – башкирский и татарский праздник. [4, I, 11]

Телогрейка – старинная русская одежда. [4, II, 39]

Урядник – нижний полицейский чин в дореволюционной России.

[4, I, 170]

Чубарый – пестрый, пятнистый. [4, II, 156]

Яровчатые – сделанные из дерева явора. [4, I, 66]

2. Фото и картинки.

кукушка

кукушка  петух

петух

вертишейка

вертишейка  гусеница

гусеница

лопух

лопух

водяные часы

водяные часы

Зарубить на носу.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.