Содержание

Глава 1. Информационная деятельность человека 3

§1. Основные этапы развития информационного общества 3

§2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 5

информационной сфере, меры их предупреждения.

Глава 2. Информация и информационные процессы 9

§1. Подходы к понятию информации и измерению информации.

Информационные объекты различных видов 9

§2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации 20

§3. Принципы обработки информации компьютером 24

§4 Хранение информационных объектов различных видов на различных

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей

информации. Архив информации. 28

Глава 3. Средства информационных и коммуникационных технологии 38

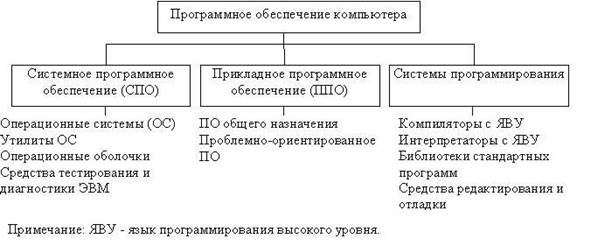

§1. Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения

компьютеров 34

§2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы

пользователей в локальных компьютерных сетях. 40

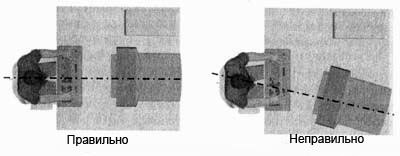

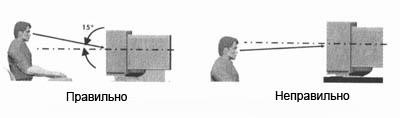

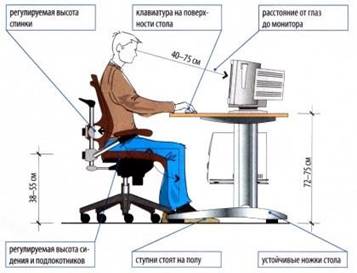

§3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита

информации, антивирусная защита. 43

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов План

1.Основные этапы развития информационного общества. Основные черты информационного общества

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

3. Вопросы самоконтроля

1. Этапы развития информационного общества В развитии человечества существуют четыре этапа, названные информационными революциями, которые внесли изменения в его развитие.

1. Первый этап – связан с изобретением письменности. Это обусловило качественный гигантский и количественный скачек в развитии общества. Знания стало возможно накапливать и передавать последующим поколениям, т.е. появились средства и методы накопления информации. В некоторых источниках считается, что содержание первой информационной революции составляет распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка.

2. Второй этап – изобретение книгопечатания. Это дало в руки человечеству новый способ хранения информации, а так же сделало более доступным культурные ценности.

3. Третий этап– изобретение электричества. Появились телеграф, телефон и радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в любом объеме. Появились средства информационных коммуникаций.

4. Четвертый этап – изобретение микропроцессорной технологии и персональных компьютеров. Толчком к этой революции послужило создание в середине 40-х годов ЭВМ. Эта последняя революция дала толчок человеческой цивилизации для переходов от индустриального к информационному обществу- обществу, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формой – знанием. Началом этого послужило внедрение в различные сферы деятельности человека современных средств обработки и передачи информации – этот процесс называется информатизацией

2. Основные черты информационного общества

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний. Некоторые характерные черты информационного общества:

1. Объёмы информации возрастут и человек будет привлекать для её обработки и хранения специальные технические средства.

2. Неизбежно использование компьютеров.

3. Движущей силой общества станет производство информационного продукта.

4. Увеличится доля умственного труда, т.к. продуктом производства в информационном обществе станут знания и интеллект.

5. Произойдёт переоценка ценностей, уклада жизни и изменится культурный досуг.

6. Развивается компьютерная техника, компьютерные сети, информационные технологии.

7. У людей дома появляются всевозможные электронные приборы и компьютеризированные устройства.

8. Производством энергии и материальных продуктов будут заниматься машины, а человек главным образом обработкой информации.

9. В сфере образования буде создана система непрерывного образования.

10. Дети и взрослые смогут обучаться на дому с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций.

11. Появляется и развивается рынок информационных услуг.

3. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

По мере развития современной цивилизации участие в информационных процессах требовало уже не только индивидуальных, но также обобщенных знаний и опыта, способствующих переработке информации и принятию необходимых решений. Для этого человеку понадобились различные устройства. Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавших кардинальные изменения в обществе, определяются как информационные революции.

Первая информационная революция связана с изобретением письменности, обусловившей качественный и количественный скачок в развитии цивилизации. Появилась возможность накопления знаний и их передачи последующим поколениям. С позиций информатики — это можно оценить как появление средств и методов накопления информации.

Вторая информационная революция (середина XVI века) связана с изобретением книгопечатания, изменившего человеческое общество, культуру и организацию деятельности самым радикальным образом. Человек не просто получил новые средства накопления, систематизации, тиражирования информации. Массовое распространение печатной продукции сделало доступными культурные ценности, открыло возможность самостоятельного и целенаправленного развития личности. С точки зрения информатики, значение этой революции в том, что она выдвинула качественно новый способ хранения информации.

Третья информационная революция (конец XIX века) связана с изобретение электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Этот этап важен для информатики, прежде всего тем, что ознаменовал появление средств информационной коммуникации.

Четвертая информационная революция (70-е годы ХХ столетия) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. Произошел окончательный переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным, что привело к миниатюризации всех узлов, приборов, машин и появлению программно-управляемых устройств и процессов. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации) и так далее.

Вопросы самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные этапы развития информационного общества.

2. Объясните понятие информационного общества.

3. Перечислите характерные черты информационного общества.

|

|

План

1. Информация как объект правового регулирования.

2. Правовые нормы правового регулирования информации.

3. Правонарушения в информационной сфере.

4. Основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров. 5. Вопросы самоконтроля.

1. Информация как объект правового регулирования

Информация является объектом правового регулирования. Информация не является материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях. Первоначально информация находится в памяти человека, а затем она отчуждается и переносится на материальные носители: книги, диски, кассеты и прочие накопители, предназначенные для хранения информации.

Как следствие, информация может тиражироваться путем распространения материального носителя. Перемещение такого материального носителя от субъекта-владельца, создающего конкретную информацию, к субъекту-пользователю влечет за собой утрату права собственности у владельца информации. Интенсивность этого процесса существенно возросла в связи с распространением сети Интернет.

Ни для кого не секрет, что очень часто книги, музыка и другие продукты интеллектуальной деятельности человека безо всякого на то согласия авторов или издательств размещаются на различных сайтах без ссылок на первоначальный источник. Созданный ими интеллектуальный продукт становится достоянием множества людей, которые пользуются им безвозмездно, и при этом не учитываются интересы тех, кто его создавал. Принимая во внимание, что информация практически ничем не отличается от другого объекта собственности, например, машины, дома, мебели и прочих материальных продуктов, следует говорить о наличии подобных же прав собственности и на информационные продукты.

Любой субъект-пользователь обязан приобрести эти права, прежде чем воспользоваться интересующим его информационным продуктом.

Любой закон о праве собственности регулирует отношения между субъектом-владельцем и субъектом-пользователем.

Законы должны защищать как права собственника, так и права законных владельцев, которые приобрели информационный продукт законным путем. Нормативно-правовую основу составляют юридические документы:

– законы,

– указы,

– постановления,

– которые обеспечивают цивилизованные отношения на информационном рынке.

2. Правовые нормы правового регулирования информации

"Об информации, информационных технологиях и защите информации" №149-ФЗ от 27.07.2006г.

Краткое содержание: Регулирует отношение, возникающее при осуществлении права: поиск, получение, передачу и производство информации. Применение информационных технологий. обеспечение защиты информации.

Уголовный кодекс раздел "Преступления в сфере компьютерной информации" № 63-ФЗ Дата принятия: 1996г.

Краткое содержание: Определяет меру наказания за "Компьютерные преступления". Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ или сети.

"О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006г.

Краткое содержание: Его целью является обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных и обеспечить право на защиту частной жизни.

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации была подписана в Будапеште. №ЕТS 185 от 23.10.2001г.

Краткое содержание: Дала классификацию компьютерным преступлениям, рассмотрела меры по предупреждению компьютерных преступлений, заключила согласие на обмен информацией между странами Европы по компьютерным преступлениям.

Дополнительный материал:

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

3. Правонарушения в информационной сфере. Правонарушение – юридический факт (наряду с событием и действием), действия, противоречащие нормам права (антипод правомерному поведению). Правонарушения всегда связаны с нарушением определенным лицом (лицами) действующей нормы (норм) ИП и прав других субъектов информационных правоотношений. При этом эти нарушения являются общественно опасными и могут влечь для тех или иных субъектов трудности, дополнительные права и обязанности.

Преступления в сфере информационных технологий включают:

– распространение вредоносных вирусов;

– взлом паролей;

– кражу номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг);

– распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет.

4. Основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров:

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере.

Несанкционированный доступ осуществляется, как правило, с использованием чужого имени, изменением физических адресов технических устройств, использованием информации, оставшейся после решения задач, модификацией программного и информационного обеспечения, хищением носителя информации, установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных

2. Ввод в программное обеспечение «логических бомб», которые срабатывают при выполнении определённых условий и частично или полностью выводят из строя компьютерную систему.

3. Разработка и распространение компьютерных вирусов.

4. Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных комплексов, приведшая к тяжким последствиям.

5. Подделка компьютерной информации.

6. Хищение компьютерной информации.

При разработке компьютерных систем, выход из строя или ошибки в работе которых могут привести к тяжёлым последствиям, вопросы компьютерной безопасности становятся первоочередными. Известно много мер, направленных на предупреждение преступления.

К техническим мерам относят:

– защиту от несанкционированного доступа к системе,

– резервирование особо важных компьютерных подсистем,

– организацию вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев,

– установку оборудования обнаружения и тушения пожара,

– оборудования обнаружения воды,

– принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, установку резервных систем электропитания,

– оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое. К организационным мерам относят:

– охрану вычислительного центра,

– тщательный подбор персонала,

– исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком,

– наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из строя,

– организацию обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра,

– универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство),

– возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра. К правовым мерам относят:

– разработку норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления,

– защита авторских прав,

– совершенствование уголовного, гражданского законодательства и судопроизводства,

– общественный контроль за разработчиками компьютерных систем и принятие международных договоров об ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение. Вопросы самоконтроля.

1. Какие нормативные правовые акты являются основополагающими в информационной сфере.

2. Что является основанием для возникновения юридической ответственности за правонарушение

3. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за несоблюдение информационно-правовых норм? 4. Что понимается под информационным преступлением?

План

1. Подходы к понятию информации и измерению информации

2. Информационные объекты различных видов

3. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации

4. Представление информации в различных системах счисления

5. Вопросы самоконтроля

1. Подходы к понятию информации и измерению информации

К слову «информация» люди привыкли очень давно. Если спросить вас, что такое информация, то, наверное, прежде всего вы вспомните газеты, радио, телевидение, то есть все то, что называют средствами массовой информации. Именно здесь чаще всего употребляются такие выражения, как «информационное сообщение» или «оперативная информация». Цель таких сообщений — довести до читателей или слушателей сведения о каких-то событиях. До получения сообщения мы не знали о данном событии, а в результате — стали знать.

Все, что мы с вами знаем, мы когда-то узнали от родителей, учителей, из книг, из личного практического опыта и сохранили в своей памяти. В свою очередь все, что написано в книгах, журналах, газетах, отражает знания авторов этих текстов, а потому это тоже информация.

Информация для человека — это знания, которые он получает из различных источников.

Учеба в колледже — это целенаправленный процесс получения знаний, а значит — получения информации. Чем больше вы учитесь, тем больше информации содержит ваша память.

Термин "информация" происходит от латинского слова "informatio", что означает сведения, разъяснения, изложение.

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, науке и в житейских ситуациях.

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют.

Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т.п. "Информировать" в этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное раньше".

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это сообщение содержит.

Информация (применительно к компьютерной обработке данных) - некоторая последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.

Предметы, процессы, явления материального или нематериального свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, называются информационными объектами.

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью своих органов чувств; их пять: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Более 90% информации поступает к нам через зрение и слух. Но и запахи, вкусовые и осязательные ощущения тоже несут информацию. Например, почувствовав запах гари, вы узнали, что на кухне сгорел обед, о котором забыли. На вкус вы легко узнаете знакомую пищу, на ощупь — знакомые предметы даже в темноте.

Символьная или знаковая информация - это информация, воспринимаемая человеком в речевой или письменной форме.

В письменном тексте содержатся буквы, знаки препинания, цифры и другие символы. Устная речь тоже складывается из знаков. Только эти знаки не письменные, а звуковые — фонемы. Из фонем складываются слова, из слов — фразы. Между письменными знаками и звуками есть прямая связь. Сначала появилась речь, а потом — письменность. Письменность для того и нужна, чтобы зафиксировать на бумаге человеческую речь. Отдельные буквы или сочетания букв обозначают звуки речи, а знаки препинания — паузы, интонацию.

Человеческая речь и письменность тесно связаны с понятием языка. Конечно, имеется в виду не орган речи, а форма общения между людьми. У каждого народа свой национальный разговорный язык. Эти языки — русский, английский, китайский, французский — называются естественными языками. Естественные языки имеют устную и письменную формы.

Кроме разговорных (естественных) языков существуют формальные языки. Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области знаний. Например, математическую символику можно назвать формальным языком математики; нотная грамота — формальный язык музыки.

Язык – это знаковая система представления информации.

Общение на языках — это процесс передачи информации в знаковой форме.

Можно привести примеры разных способов знакового обмена информацией, заменяющих речь. Например, глухонемые люди речь заменяют жестикуляцией. Жесты дирижера передают информацию музыкантам. Судья на спортивной площадке пользуется определенным языком жестов, понятным игрокам.

Однако запахи, вкусовые и осязательные ощущения не могут быть переданы с помощью знаков. Безусловно, они несут информацию, поскольку мы их запоминаем, узнаем. Такую информацию будем называть образной информацией. К образной относится также информация, воспринимаемая зрением и слухом: шум ветра, пение птиц, картины природы, живопись.

1 байт = 8 бит

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число символов; полученное значение даст информационный объем текста в байтах.

Пусть небольшая книжка содержит 150 страниц; на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Значит, страница содержит 40*60 = 2400 байт информации. Объем всей информации в книге:

2400*150 = 360 000 байт.

Уже на таком примере видно, что байт — «мелкая» единица. А представьте, что нужно измерить информационный объем научной библиотеки. Какое это будет громадное число в байтах! В любой системе единиц измерения существуют основные единицы и производные от них. Последние нужны для измерения либо очень больших, либо очень маленьких величин.

Для измерения больших объемов информации используются производные от байта единицы.

1 килобайт = 1Кб = 210 байт = 1024 байта

1 мегабайт = 1Мб = 210 Кб = 1024 Кб

1 гигабайт = 1Гб = 210 Мб = 1024 Мб

Следовательно, объем вышеупомянутой книги равен приблизительно тремстам шестидесяти килобайтам. А если посчитать точнее, то получится:

360000/1024 = 351,5625 Кб

351,5625/1024 = 0,34332275 Мб

Прием-передача информации могут происходить с разной скоростью. Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется скоростью передачи информации, или скоростью информационного потока.

Эта скорость выражается в таких единицах: бит в секунду (бит/с), байт в секунду (байт/с), килобайт в секунду (Кбайт/с) и т.д.

Если передатчиком и приемником информации являются технические устройства (телетайпы, телефаксы, компьютеры), скорость информационного обмена много выше, чем между людьми. Технические средства, связывающие передатчик и приемник информации в таких системах, называются каналами связи. Это, например, телефонные линии, кабельные линии, радиоустройства.

Максимальная скорость передачи информации по каналу связи называется пропускной способностью канала. 2. Информационные объекты различных видов

Информация - это ключевое понятие современной науки, которое стоит в одном ряду с такими как «вещество» и «энергия».

В настоящее время термин информация имеет глубокий и многогранный смысл. Во многом, оставаясь интуитивным, он получает разные смысловые наполнения в разных отраслях человеческой деятельности:

– в житейском аспекте под информацией понимают сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами;

– в технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов;

– в теории информации (по К.Шеннону) важны не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают существующую неопределенность;

– в кибернетике, по определению Н. Винера, информация - эта та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы;

–в семантической теории (смысл сообщения) - это сведения, обладающие новизной, и так далее...

Такое разнообразие подходов не случайность, а следствие того, что выявилась необходимость осознанной организации процессов движения и обработки того, что имеет общее название - информация.

По способу восприятия информацию разделяют на следующие виды:

визуальная, аудиальная, вкусовая, обонятельная и тактильная.

Человек создает приборы, позволяющие получать информацию, которая недоступна ему в непосредственных ощущениях. Микроскопы, телескопы, термометры, спидометры - перечень, который можно продолжать и продолжать. Аналогам органов чувств человека в технических приборах соответствуют различные датчики. Получение информации называется вводом. В персональном компьютере за ввод информации отвечают специальные устройства ввода: клавиатура, сканер, дигитайзер, микрофон, мышь и многое другое.

Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств. Воспринимаемая информация поступает в виде энергетических сигналов (свет, звук, тепло) и излучений (вкус и запах), причем процесс поступления этих сигналов происходит непрерывно.

Информация необходима человеку не вообще, а конкретно в нужное время для ориентирования в окружающем мире и принятия решений о дальнейших действиях. При качественной оценке получаемой информации говорят о следующих ее свойствах:

Свойства информации:

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, то есть перестаёт отражать истинное положение дел.

Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие решений или может повлечь ошибки.

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в каких-либо видах деятельности человека.

Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача информации (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка. Если ценная и своевременная информация выражена непонятным образом, она может стать бесполезной.

Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация.

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по-разному излагаются в школьных учебниках и научных изданиях.

3. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации

Давайте подумаем об информации как о сигнале. Мы знаем, что сигнал рассматривается с позиции носителя информации по техническим средствам передачи.

Для передачи информации, или, правильнее сказать, данных, используется физический процесс, который может быть описан математической формулой и называется сигналом. Именно сигналы различают по способу их представления как аналоговые и дискретные (см. рис. 1 и 2).

Рис. 1. Аналоговый сигнал Рис. 2. Дискретный сигнал Аналоговая информация характеризуется плавным изменением ее параметров. Основные параметры наиболее простых синусоидальных аналоговых сигналов могут непрерывно и плавно меняться.

Дискретная информация базируется на ряде фиксированных уровней представления заданных параметров, взятых в определенные промежутки времени. Если этих уровней много, можно говорить о цифровом представлении информации, то есть когда в определенные дискретные моменты они принимают конкретные дискретные значения. К счастью, аналоговую информацию легко преобразовать в цифровую. Это делают так называемые аналогоцифровые преобразователи (АЦП). Обратное преобразование обеспечивают цифроаналоговые преобразователи (ЦАП).

В качестве носителей аналоговой информации могут использоваться различные физические величины, принимающие различные значения на некотором интервале, например, электрический ток, радиоволна и т.д. При дискретизации, то есть при преобразовании непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в форме кодов, за основу берется какоелибо конкретное значение, а любые другие, отличающиеся от нормы, просто игнорируются.

Аналоговыми устройствами являются:

– телевизор - луч кинескопа непрерывно перемещается по экрану, чем сильнее луч, тем ярче светится точка, в которую он попадает; изменение свечения точек происходит плавно и непрерывно;

– проигрыватель грампластинок – чем больше высота неровностей на звуковой дорожке, тем громче звучит звук;

– телефон – чем громче мы говорим в трубку, тем выше сила тока, проходящего по проводам, тем громче звук, который слышит собеседник.

К дискретным устройствам относятся:

– монитор – яркость луча изменяется не плавно, а скачкообразно (дискретно). Луч либо есть, либо его нет. Если луч есть, то мы видим яркую точку (белую или цветную). Если луча нет, мы видим черную точку. Поэтому изображение на экране монитора получается более четким, чем на экране телевизора; – проигрыватель аудиокомпакт-дисков – звуковая дорожка представлена участками с разной отражающей способностью;

– струйный принтер – изображение состоит из отдельных точек разного цвета.

Человек благодаря своим органам чувств привык иметь дело с аналоговой информацией, а в компьютере информация представлена в цифровом виде. Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного графического изображения или звукового сигнала на отдельные элементы.

Чувствительные органы живого организма в основном по своей природе дискретны.

Зрительные образы воспринимают клетки сетчатки глаза, тактильные ощущения возникают в чувствительных нейронах, запахи воспринимаются рецепторами обоняния, каждый из которых в любой момент времени находится либо в возбужденном, либо невозбужденном состоянии. Все чувственные восприятия преобразуются в организме из дискретной формы в непрерывную, причем информация хранится не в отдельных нейронах головного мозга, а распределена по нему целиком. Непрерывность представления, например, зрительной информации позволяет человеку уверенно воспринимать динамику окружающего мира. Дискретные величины принимают не все возможные, а только определенные значения, и их можно пересчитать.

В технике непрерывная информация называется аналоговой. Многие устройства, созданные человеком, работают с аналоговой информацией. Луч кинескопа телевизора перемещается по экрану, вызывая свечение точек. Чем сильнее луч, тем ярче свечение. Изменение свечения происходит плавно и непрерывно. Проигрыватель грампластинок, ртутный термометр, манометр - примеры аналоговых устройств. Некоторые бытовые приборы могут иметь как аналоговую, так и цифровую конструкцию. К примеру, тонометр - прибор для измерения кровяного давления. Существенным отличием является то, что аналоговый прибор может выдать абсолютно произвольную величину показаний (чуть больше или меньше деления), а набор показаний у цифрового прибора ограничен количеством цифр на индикаторе. Компьютер работает исключительно с дискретной (цифровой) информацией. Память компьютера состоит из отдельных битов, а значит, дискретна. Датчики, посредством которых воспринимается информация, измеряют в основном непрерывные характеристики - температуру, нагрузку, напряжение и т.д. Встает проблема преобразования аналоговой информации в дискретную форму.

Идея дискретизации непрерывного сигнала заключается в следующем. Пусть имеется некоторый непрерывный сигнал. Можно допустить, что на маленьких промежутках времени значение характеристик этого сигнала постоянно и меняется мгновенно в конце каждого промежутка. «Нарезав» весь временной интервал на эти маленькие кусочки и взяв на каждом из них значение характеристик, получим сигнал с конечным числом значений. Таким образом, он станет дискретным. Непрерывная величина часто ассоциируется с графиком функции, а дискретная - с таблицей ее значений.

Такой процесс называется оцифровкой аналогового сигнала, а преобразование информации - аналого-цифровым преобразованием. Точность преобразования зависит от величины дискретности - частоты дискретизации: чем выше частота дискретизации, тем ближе цифровая информация к качеству аналоговой. Но и тем больше вычислений приходится делать компьютеру и тем больше информации хранить и обрабатывать.

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в форме кодов.

При передаче дискретных данных по каналам связи применяются два основных типа физического кодирования – на основе синусоидального несущего сигнала и на основе последовательности прямоугольных импульсов. Первый способ часто называется также модуляцией или аналоговой модуляцией, подчеркивая тот факт, что кодирование осуществляется за счет изменения параметров аналогового сигнала. Второй способ обычно называют цифровым кодированием. Эти способы отличаются шириной спектра результатирующего сигнала и сложностью аппаратуры, необходимой для их реализации.

В настоящее время все чаще данные, изначально имеющие аналоговую форму (речь, телевизионное изображение), передаются по каналам связи в дискретном виде, то есть в виде последовательности единиц и нулей. Процесс представления аналоговой информации в дискретной форме называется дискретной модуляцией. Аналоговая модуляция применяется для передачи дискретных данных по каналам с узкой полосой частот, типичным представителем которых является канал тональной частоты (телефонная сеть).

Практически 80% информации человек получает через зрение, что означает доминирование зрительных рецепторов в жизнедеятельности человека. Вся информация в аппарате мышления человека сохраняется в виде образов, причем в этом образе сконцентрирована информация, полученная всеми рецепторами человека. Можно сделать вывод, что информация в памяти человека хранится в виде графических объектов. Развивая гипотезу о том, что любая информация, получаемая человеком извне, проходит стадию преобразования в изображения с последующей их целенаправленной обработкой, можно вывести последовательность процедур, пригодную для реализации в автоматизированных системах обработки данных различного рода, в том числе и в речи:

– предобработка, когда независимо от вида полученной информации осуществляется ее преобразование к общему виду первичных описаний в виде двухмерных матриц данных, имеющих неотрицательные значения, которые можно рассматривать как изображения, образы;

– обработка предполагает, что на основе каких-либо общих принципов, методов и алгоритмов осуществляются преобразования полученных первичных данных для достижения поставленных целей (сжатие,

«шумоочистка», сравнение, распознавание и др.);

– получение новых знаний и принятие решений основываются на заключении из характера и вида полученной из внешнего мира информации, а также результатов ее обработки для выполнения конкретных действий в соответствии с общей стратегией поведения человека.

Практическая значимость этой гипотезы состоит в том, что интеллектуальные возможности человека по анализу и обработке визуальной информации, а также наработанный научный потенциал в области восстановления, распознавания и обработки изображений можно распространить сегодня на существующие технологии обработки информации иного рода, в том числе на акустические сигналы и речь.

Люди воспринимают пространство как «глубину», и изображения, формируемые мысленным взором, представляются им трехмерными. Однако в точных дисциплинах редко применяется обработка трехмерных изображений, что объясняется очевидными техническими трудностями работы с ними, а также недостаточным пониманием природы процесса восприятия изображений. В большинстве практических приложений исследователи имеют дело с квазитрехмерными изображениями, когда по двум известным параметрам, например, частоте и времени, строится некая двухмерная матрица, значения которой определяются значениями третьего известного параметра, например, мощностью и амплитудой рассчитанного мгновенного спектра.

4. Представление информации в различных системах счисления

В современном мире известно множество способов представления чисел. Число можно представить группой символов некоторого алфавита.

Система счисления – совокупность правил для обозначения и наименования чисел.

Самая простейшая система счисления – унарная, в которой используется всего один символ (палочка, узелок, зарубка, камушек и т.д.).

Системы счисления делятся на две большие группы: позиционные и непозиционные системы счисления.

Непозиционная система счисления – система счисления, в которой значение цифры не зависит от ее позиции в записи числа.

К непозиционным системам счисления относятся: римская система счисления, алфавитная система счисления др.

Римская система счисления

Алфавит

-

![]() I V X L C D M

I V X L C D M ![]()

1 5 10 50 100 500 1000

![]()

Запомните: +

• числа складываются при переходе от «большей» буквы к «меньшей», например: VI = 5+1=6 (V>I);

• числа вычитаются при переходе от «меньшей» буквы к «большей», например:

IX = 10-1=9 (I<X)

Пример: MCMXCIV = 1000 + (1000 - 100) + (100 - 10) + (5 - 1) = 1994.

Алфавитная система счисления

В алфавитных системах счисления для записи чисел использовался буквенный алфавит. В славянской системе над буквой, обозначающей цифру, ставился специальный знак – «титло». Славянская система счисления сохранилась в богослужебных книгах.

Алфавитная система счисления была распространена у древних армян, грузин, греков, арабов, евреев и других народов Ближнего Востока.

Недостатки непозиционных систем счисления:

– для записи больших чисел необходимо вводить новые цифры (буквы);

– трудно записывать большие числа;

– нельзя записать дробные и отрицательные числа;

– нет нуля;

– очень сложно выполнять арифметические операции.

Позиционные системы счисления

Позиционная система счисления – система счисления, в которой значение цифры зависит от ее позиции в записи числа.

В привычной нам системе счисления для записи чисел используются десять цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Поэтому ее называют десятичной системой счисления.

В числе 555 цифра 5 стоит в позиции сотен, вторая цифра 5 – в позиции десятков, третья цифра 5 – в позиции единиц (555 = 500 + 50 + 5).

К позиционным системам счисления относятся десятичная, двоичная, восьмеричная, двенадцатеричная, шестнадцатеричная и другие системы счисления.

Основные достоинства любой позиционной системы счисления: – ограниченное количество символов для записи чисел; –простота выполнения арифметических операций.

Основание позиционной системы счисления (q) – количество символов, используемых для записи числа.

В любой системе счисления натуральные числа, меньшие основания q, представляются с помощью одной цифры данной системы. Если число больше или равно q, то требуется две и более цифр.

Представление первых чисел в некоторых системах счисления

|

q=10 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

q=2 |

0 |

1 |

10 |

11 |

100 |

101 |

110 |

111 |

1000 |

1001 |

1010 |

|

q=3 |

0 |

1 |

2 |

10 |

11 |

12 |

20 |

21 |

22 |

100 |

101 |

|

q=4 |

0 |

1 |

2 |

3 |

10 |

11 |

12 |

13 |

20 |

21 |

22 |

|

q=5 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

20 |

Представление чисел в позиционных системах счисления

разряды 2 1 0 -1 -2

N10 = 3 4 8, 1 2 = 3.102 + 4.101 + 8.100 + 1.10-1 + 2.10-2

![]()

свернутая развернутая форма форма записи записи числа числа

Любое действительное число можно записать в любой позиционной системе счисления в виде суммы положительных и отрицательных степеней числа q (основания системы).

Двоичная система счисления

В двоичной системе счисления для записи чисел используются всего две цифры: 0 и 1, q = 2.

Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную (N2 → N10) (через развернутую форму записи числа)

Пример: 1011,012=1.23+0.22+1.21+1.20+0.2-1+1.2-2=

8+2+1+![]() =11

=11![]() .

.

Таблица степеней числа 2

|

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

210 |

|

1 |

2 |

4 |

8 |

16 |

32 |

64 |

128 |

256 |

512 |

1024 |

Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную (N10 → N2)

1-й способ (метод «разностей»):

1310=N2? 1) Ищут по таблице степеней двойки самое большое число, меньше 13. Это 8.

2) 13-8=5 3) Ищут по таблице самое большое число, меньше 5. Это 4. 4) 5-4=1 5) записывают сумму из получившихся чисел:

1310=8+4+1=1.23+1.22+0.21+1.20=11012

Обратите внимание: если целое двоичное число заканчивается на 0, то соответствующее ему десятичное число будет четным; если двоичное число заканчивается на 1, то десятичное число будет нечетным.

Перевод десятичных дробей в двоичную систему счисления (N10 →

N2) (умножением на 2)

Пример: 0,562510=N2=0,10012.

0, 5625

2

1

1250

1

1250

2

0 2500

2

0 5000

2

1 0000

Перевод смешанных чисел из десятичной системы в двоичную Алгоритм перевода:

1) перевести целую часть;

2) перевести дробную часть;

3) сложить полученные результаты.

Пример: перевести 17,2510 в двоичную систему счисления. Решение.

1) 1710=100012

2) 0,2510=0,012

3) 17,2510=10001,012

План

1. Поиск информации.

2. Обработка информации.

3. Хранение информации.

4. Вопросы самоконтроля.

1. Поиск информации

Вся деятельность человека связана с различными действиями с информацией, и помогают ему в этом разнообразные технические устройства.

Одно из древнейших сооружений, используемое для получения астрономической информации, находится в Англии недалеко от города Солсбери. Это Стоунхендж — «висячие камни». Он был построен примерно во II веке до н. э. Стоунхендж состоит из поставленных вертикально каменных столбов, расположенных концентрическими кольцами. На вертикальных камнях лежат горизонтальные перекладины, своего рода арки. 1963 году с помощью новейших методов исследования было уставлено, что каменные арки дают направления на крайние положения Солнца и Луны, а 56 белых лунок помогают предсказать время Солнечного и Лунного затмений.

Одно из древнейших устройств — весы. С их помощью люди получают информацию о массе объекта. Еще один наш старый знакомый — термометр — служит для измерения температуры окружающей его среды.

Поиск информации - это извлечение хранимой информации. Методы поиска информации:

– непосредственное наблюдение;

– общение со специалистами по интересующему вас вопросу;

– чтение соответствующей литературы;

– просмотр видео, телепрограмм;

– прослушивание радиопередач, аудиокассет;

– работа в библиотеках и архивах;

– запрос к информационным системам, базам и банкам компьютерных данных.

1. Обработка информации

Обработка информации – преобразование информации из одного вида в другой, осуществляемое по строгим формальным правилам

Обрабатывать можно информацию любого вида. Правила обработки могут быть самыми разнообразными.

Системы, в которых наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и внутренние процессы неизвестны, называют черным ящиком.

Обработка информации на ПК

|

Вид информации (по способу представления) |

|

Прикладная программа |

|

Текстовая |

|

Текстовый процессор WORD, … |

|

Числовая |

|

Табличный процессор Excel, … |

|

Графическая |

… |

Растровый графический редактор PAINT, |

Созданную и полученную информацию необходимо хранить.

2. Хранение информации

Хранение информации – процесс такой же древний, как и жизнь человеческой цивилизации. Уже в древности человек столкнулся с необходимостью хранения информации: зарубки на деревьях, чтобы не заблудиться во время охоты; счет предметов с помощью камешков, узелков; изображение животных и эпизодов охоты на стенах пещер.

В жизни человека процесс длительного хранения информации играет большую роль и подвергается постоянному совершенствованию.

Хранение информации – это способ распространения информации в пространстве и времени.

Носитель информации – физическая среда, непосредственно хранящая информацию. Основным носителем информации для человека является его собственная биологическая память (мозг человека).

Собственную память человека можно назвать оперативной памятью. Здесь слово «оперативный» является синонимом слова «быстрый». Заученные знания воспроизводятся человеком мгновенно. Собственную память мы еще можем назвать внутренней памятью, поскольку ее носитель – мозг – находится внутри нас.

Носитель информации — строго определённая часть конкретной информационной системы, служащая для промежуточного хранения или передачи информации.

Основные хранилища информации

|

Для человека |

Для общества |

|

Память |

Библиотеки, видеотеки, фонотеки, архивы, патентные бюро, музеи, картинные галереи |

Хранение информации на ПК Информационная система – это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска и размещения, и выдачи

информации

|

Компьютерные хранилища |

Программа |

|

Базы данных |

Система управления базами данных Access, … |

|

Информационнопоисковые системы |

Yandex, Google, … |

|

Электронные энциклопедии |

Википедия, Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, … |

|

Медиатеки |

Школьная медиатека, … |

Хранение информации на внешних носителях

Хранение очень больших объемов информации оправдано только при условии, если поиск нужной информации можно осуществить достаточно быстро, а сведения получить в доступной форме.

Магнитная лента — носитель магнитной записи, представляющий собой тонкую гибкую ленту, состоящую из основы и магнитного рабочего слоя. Рабочие свойства магнитной ленты характеризуются её чувствительностью при записи и искажениями сигнала в процессе записи и воспроизведения. Наиболее широко применяется многослойная магнитная лента с рабочим слоем из игольчатых частиц магнитно-твёрдых порошков гамма-окиси железа (у-Fе2О3), двуокиси хрома (СrО2) и гамма-окиси железа, модифицированной кобальтом, ориентированных обычно в направлении намагничивания при записи.

Дисковые носители информации относятся к машинным носителям с прямым доступом. Понятие прямой доступ означает, что ПК может «обратиться» к дорожке, на которой начинается участок с искомой информацией или куда нужно записать новую информацию.

Накопители на дисках наиболее разнообразны:

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД), они же флоппидиски, они же дискеты

Некоторое время назад дискеты были самым популярным средством передачи информации с компьютера на компьютер, так как интернет в те времена был большой редкостью, компьютерные сети тоже, а устройства для чтения-записи компакт дисков стоили очень дорого.

Дискета — портативный магнитный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных сравнительно небольшого объема. Этот вид носителя был особенно распространён в 1970-х — начале 2000-х годов. Вместо термина «дискета» иногда используется аббревиатура ГМД — «гибкий магнитный диск» (соответственно, устройство для работы с дискетами называется НГМД — «накопитель на гибких магнитных дисках», жаргонный вариант — флоповод, флопик, флопарь от английского floppy-disk или вообще «печенюшка»). Обычно дискета представляет собой гибкую пластиковую пластинку, покрытую ферромагнитным слоем, отсюда английское название «floppy disk» («гибкий диск»). Эта пластинка помещается в пластмассовый корпус, защищающий магнитный слой от физических повреждений. Оболочка бывает гибкой или прочной. Запись и считывание дискет осуществляется с помощью специального устройства — дисковод (флоппи-дисковод). Дискета обычно имеет функцию защиты от записи, посредством которой можно предоставить доступ к данным только в режиме чтения.

Накопители на оптических компакт-дисках:

Компакт-диск («CD», «Shape CD», «CD-ROM», «КД ПЗУ») — оптический носитель информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компактдиск был создан для цифрового хранения аудио (т. н. Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (т. н. CD-ROM). Аудио-компакт-диски по формату отличаются от компакт-дисков с данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их (на компьютере, конечно, можно прочитать оба вида дисков). Встречаются диски, содержащие как аудиоинформацию, так и данные — их можно и послушать на CD-плеере, и прочитать на компьютере.

Оптические диски имеют обычно поликарбонатную или стеклянную термообработанную основу. Рабочий слой оптических дисков изготавливают в виде тончайших плёнок легкоплавких металлов (теллур) или сплавов (теллур-селен, теллур-углерод, теллур-селен-свинец и др.), органических красителей. Информационная поверхность оптических дисков покрыта миллиметровым слоем прочного прозрачного пластика (поликарбоната). В процессе записи и воспроизведения на оптических дисках роль преобразователя сигналов выполняет лазерный луч, сфокусированный на рабочем слое диска в пятно диаметром около 1 мкм. При вращении диска лазерный луч следует вдоль дорожки диска, ширина которой также близка к 1 мкм. Возможность фокусировки луча в пятно малого размера позволяет формировать на диске метки площадью 1-3 мкм. В качестве источника света используются лазеры (аргоновые, гелий-кадмиевые и др.). В результате плотность записи оказывается на несколько порядков выше предела, обеспечиваемого магнитным способом записи. Информационная ёмкость оптического диска достигает 1 Гбайт (при диаметре диска 130 мм) и 2-4 Гбайт (при диаметре 300 мм).

Широкое применение в качестве носителя информации получили также магнитооптические компакт-диски типа RW (Re Writeble). На них запись информации осуществляется магнитной головкой с одновременным использованием лазерного луча. Лазерный луч нагревает точку на диске, а электромагнит изменяет магнитную ориентацию этой точки. Считывание же производится лазерным лучом меньшей мощности.

Во второй половине 1990-х годов появились новые, весьма перспективные носители документированной информации - цифровые универсальные видеодиски DVD (Digital Versatile Disk) типа DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R с большой ёмкостью (до 17 Гбайт).

4. Вопросы самоконтроля

1. Что такое поиск информации?

2. Как осуществляется хранение информации в данный момент?

3. Что затрагивает информационный процесс обработка информации?

4. Какие внешние носители вам известны?

5. Что такое внешний носитель с прямым доступом?

План

1. Принципы обработки информации компьютером

2. Арифметические и логические основы работы компьютера

3. Вопросы самоконтроля

1. Принципы обработки информации компьютером

Компьютер или ЭВМ (электронно-вычислительная машина) – это универсальное техническое средство для автоматической обработки информации.

Аппаратное обеспечение (Hardwear) компьютера – это все устройства, входящие в его состав и обеспечивающие его исправную работу.

Несмотря на разнообразие компьютеров в современном мире, все они строятся по единой принципиальной схеме, основанной на фундаменте идеи программного управления Чарльза Бэббиджа (середина XIX в). Эта идея была реализована при создании первой ЭВМ ENIAC в 1946 году коллективом учёных и инженеров под руководством известного американского математика Джона фон Неймана, сформулировавшего концепцию ЭВМ с вводимыми в память программами и числами программный принцип. Главные элементы концепции: двоичное кодирование информации; программное управление; принцип хранимой программы; принцип параллельной организации вычислений, согласно которому операции над числом проводятся по всем его разрядам одновременно.

С тех пор структуру (архитектуру) современных компьютеров часто называют неймановской.

Персональный компьютер (ПК) в своём минимально необходимом составе согласно этой схеме включает:

– основные устройства ввода: клавиатуру и манипулятор «мышь»;

– основное устройство вывода: монитор; центральная часть располагается в системном блоке;

– внешняя память располагается на носителях – дисках и приводится в действие специальными приводами – дисководами;

– в единую конфигурацию все части ПК соединены с помощью устройств сопряжения.

В основе строения ПК лежат два важных принципа: магистральномодульный принцип и принцип открытой архитектуры.

Согласно первому все части и устройства изготавливаются в виде отдельных блоков, информация между которыми передаётся по комплекту соединений, объединённых в магистраль.

Второй принцип построения ПК – открытая архитектура – предполагает возможность сборки компьютера из независимо изготовленных частей, доступную всем желающим (подобно детскому конструктору).

2. Арифметические и логические основы работы компьютера

Логика, как наука развивается с IV в. до н. э. начиная с трудов Аристотеля. Именно он подверг анализу человеческое мышление, такие его формы, как понятие, суждение, умозаключение.

Логика – (от греч. «логос», означающего «слово» и «смысл») – наука о законах, формах и операциях правильного мышления. Ее основная задача заключается в нахождении и систематизации правильных способов рассуждения.

Понятие – это форма мышления, в которой отражаются существенные признаки отдельного предмета или класса однородных предметов. Всякое понятие имеет содержание и объем. Например, понятие «Черное море» – отражает единичный предмет, «Сиамская кошка» – отражает класс сиамских кошек.

Высказывание (суждение) – некоторое предложение, которое может быть истинно (верно) или ложно. Например, Абакан – столица Хакасии. Утверждение – суждение, которое требуется доказать или опровергнуть. Рассуждение – цепочка высказываний или утверждений, определенным образом связанных друг с другом.

Умозаключение – логическая операция, в результате которой из одного или нескольких данных суждений получается (выводится) новое суждение. Умозаключения бывают: Дедуктивные (от общего к частному) – Все студенты ходят в колледж, Вася – студент. Вася ходит в колледж. Индуктивные (от частного к общему) – Банан и персик – сладкие. Значит, все фрукты сладкие на вкус. Аналогия – Наши коровы едят траву и дают молоко. В Австралии есть поля, коровы едят эту траву. Следовательно, австралийские коровы тоже дают молоко.

В алгебре логики высказывания обозначаются именами логических переменных (А, В, С). Истина, ложь – логические константы.

Логическое выражение – запись или устное утверждение, в которое, наряду с постоянными, обязательно входят переменные величины (объекты). В зависимости от значений этих переменных логическое выражение может принимать одно из двух возможных значений: ИСТИНА (логическая 1) или ЛОЖЬ (логический 0).

Сложное логическое выражение – логическое выражение, составленное из одного или нескольких простых (или сложных) логических выражений, связанных с помощью логических операций. Логические операции и таблицы истинности 1) Логическое умножение или конъюнкция:

Конъюнкция - это сложное логическое выражение, которое считается истинным в том и только том случае, когда оба простых выражения являются истинными, во всех остальных случаях данное сложеное выражение ложно.

Обозначение: F = A & B.

Таблица истинности для конъюнкции

|

A |

B |

F |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

0 |

0 |

|

0 |

1 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

2) Логическое сложение или дизъюнкция:

Дизъюнкция - это сложное логическое выражение, которое истинно, если хотя бы одно из простых логических выражений истинно и ложно тогда и только тогда, когда оба простых логических выраженныя ложны.

Обозначение: F = A + B.

Таблица истинности для дизъюнкции

|

A |

B |

F |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

0 |

1 |

|

0 |

1 |

1 |

|

0 |

0 |

0 |

3) Логическое отрицание или инверсия:

Инверсия - это сложное логическое выражение, если исходное логическое выражение истинно, то результат отрицания будет ложным, и наоборот, если исходное логическое выражение ложно, то результат отрицания будет истинным. Другими простыми слова, данная операция означает, что к исходному логическому выражению добавляется частица НЕ или слова НЕВЕРНО, ЧТО.

Таблица истинности для инверсии

|

A |

неА |

|

1 |

0 |

|

0 |

1 |

4) Логическое следование или импликация:

Импликация - это сложное логическое выражение, которое истинно во всех случаях, кроме как из истины следует ложь. Тоесть данная логическая операция связывает два простых логических выражения, из которых первое является условием (А), а второе (В) является следствием. Таблица истинности для импликации

|

A |

B |

F |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

0 |

0 |

|

0 |

||

|

0 |

0 |

1 |

5) Логическая равнозначность или эквивалентность:

Эквивалентность - это сложное логическое выражение, которое является истинным тогда и только тогда, когда оба простых логических выражения имеют одинаковую истинность.

Таблица истинности для эквивалентности

|

A |

B |

F |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

0 |

0 |

|

0 |

||

|

0 |

0 |

1 |

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении

1. Инверсия;

2. Конъюнкция;

3. Дизъюнкция;

4. Импликация; 5. Эквивалентность.

Для изменения указанного порядка выполнения логических операций используются скобки.

3. Вопросы самоконтроля

1. Объясните состав ПК?

2. Что такое Инверсия?

3. Что такое Импликация?

4. Что такое Дизъюнкция?

5. Опишите основные формы мышления.

План

1. Информационный объект

2. Электронные информационные объекты

3. Определение объемов различных носителей информации

4. Архив информации

5. Вопросы самоконтроля 1. Информационный объект

Информационный объект — это совокупность логически связанной информации.

Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно хранить на различных материальных носителях. Простейший материальный носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, электронные, лазерные и другие носители информации.

С информационными объектами, зафиксированными на материальном носителе, можно производить те же действия, что и с информацией при работе на компьютере: вводить их, хранить, обрабатывать, передавать.

При работе с информационными объектами большую роль играет компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю офисные технологии, можно создавать разнообразные профессиональные компьютерные документы, которые будут являться разновидностями информационных объектов.

Все, что создается в компьютерных средах, будет являться информационным объектом.

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых информационных объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические информационные объекты. Различные документы в табличной форме — это примеры табличных информационных объектов. Видео и музыка – аудиовизуальные информационные объекты.

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых информация представлена в разных формах. Такие документы могут содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и многое другое. Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем примеры составных документов, являющихся информационными объектами сложной структуры. Для создания составных документов используются программные среды, в которых предусмотрена возможность представления информации в разных формах. Другими примерами сложных информационных объектов могут служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые документы.

2. Электронные информационные объекты

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют съемные цифровые носители. К ним относятся:

ü съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи, информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала,

ü дискета — портативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем,

ü компакт-диск — оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера (CD-ROM и DVD-диск - предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация может записываться многократно),

ü карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации (они широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, MP3-плееры и игровые консоли),

ü USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

3. Определение объемов различных носителей информации

Носитель информации - это любой материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем информации.

Современные носители информации

В современном обществе можно выделить три основных вида носителей информации:

1) бумажный; 2) магнитный;

3) оптический.

3 10

Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см до 10 битов информации, однако это в 100 миллиардов раз меньше, чем в ДНК. Можно сказать, что современные технологии пока существенно проигрывают биологической эволюции.

Однако если сравнивать информационную емкость традиционных носителей информации (книг) и современных компьютерных носителей, то прогресс очевиден:

– Лист формата А4 с текстом (набран на компьютере шрифтом 12-го кегля с одинарным интервалом) - около 3500 символов

– Страница учебника - 2000 символов

– Гибкий магнитный диск – 1,44 Мб

– Оптический диск CD-R(W) – 700 Мб

– Оптический диск DVD – 4,2 Гб

– Флэш-накопитель - несколько Гб

– Съемный жесткий диск или Жесткий магнитный диск– сотни Гб

Таким образом, на дискете может храниться 2-3 книги, а на жестком магнитном диске или DVD - целая библиотека, включающая десятки тысяч книг.

Достоинства и недостатки хранения информации во внутренней и внешней памяти. (Достоинство внутренней памяти - быстротавоспроизведения информации, а недостаток- со временем часть информации забывается. Достоинство внешней памяти- большие объемы информации хранится долго, а недостаток- для доступа к определенной информации требуется время (например, чтобы подготовить реферат по предмету необходимо найти, проанализировать и выбрать подходящий материал).

4. Архив информации

Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных программ являются программы, предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации.

Сжатие информации — это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для хранения.

Сжатие информации в файлах производится за счет устранения избыточности различными способами, например, за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или представления повторяющихся символов или повторяющейся последовательности символов в виде коэффициента повторения и соответствующих символов. Применяются различные алгоритмы подобного сжатия информации.

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый архивный файл или архив.

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или модификации, размерах и т.п.

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более компактного размещения информации на диске, сокращение времени и соответственно стоимости передачи информации по каналам связи в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы файлов существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, сокращает время копирования файлов на диски, позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, способствует защите от заражения компьютерными вирусами.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде. Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива точно в таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск или в оперативную память;

Программы, осуществляющие упаковку и распаковку файлов, называются программами-архиваторами.

Большие по объему архивные файлы могут быть размещены на нескольких дисках (томах). Такие архивы называются многотомными. Том — это составная часть многотомного архива. Создавая архив из нескольких частей, можно записать его части на несколько дискет. Основными характеристиками программ-архиваторов являются:

скорость работы;

сервис (набор функций архиватора);

степень сжатия – отношение размера исходного файла к размеру упакованного файла. Основными функциями архиваторов являются:

– создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов текущего каталога и его подкаталогов, загружая в один архив до 32 000 файлов;

– добавление файлов в архив;

– извлечение и удаление файлов из архива;

– просмотр содержимого архива;

– просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк в архивированных файлах;

– ввод в архив комментарии к файлам;

– создание многотомных архивов;

– создание самораспаковывающихся архивов, как в одном томе, так и в виде нескольких томов;

– обеспечение защиты информации в в архиве и доступ к файлам, помещенным в архив, защиту каждого из помещенных в архив файлов циклическим кодом;

– тестирование архива, проверка сохранности в нем информации;

– восстановление файлов (частично или полностью) из поврежденных архивов;

– поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами и др.

Типы архивов

Для сжатия используются различные алгоритмы, которые можно разделить на обратимые и методы сжатия с частичной потерей информации. Последние более эффективны, но применяются для тех файлов, для которых частичная потеря информации не приводит к значительному снижению потребительских свойств. Характерными форматами сжатия с потерей информации являются:

.jpg - для графических данных; .mpg - для видеоданных;

.mp3 - для звуковых данных.

Характерные форматы сжатия без потери информации:

.tif, .pcx и другие - для графических файлов;

.avi - для видеоклипов;

.zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. - для любых типов файлов.

Основные виды программ-архиваторов

В настоящее время применяется несколько десятков программархиваторов, которые отличаются перечнем функций и параметрами работы, однако лучшие из них имеют примерно одинаковые характеристики. Из числа наиболее популярных программ можно выделить: ARJ, РКРАК, LHA, ICE, HYPER, ZIP, РАК, ZOO, EXPAND, разработанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в России. Обычно упаковка и распаковка файлов выполняются одной и той же программой, но в некоторых случаях это осуществляется разными программами, например, программа PKZIP производит упаковку файлов, a PKUNZIP — распаковку файлов. В настоящее время наиболее популярны архиваторы: WinZip; WinRar; WinArj. Эти программы обеспечивают возможность использования и других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют указанные программы, архивы можно распаковать с помощью другого архиватора

Программы-архиваторы позволяют создавать и такие архивы, для извлечения из которых содержащихся в них файлов не требуются какие-либо программы, так как сами архивные файлы могут содержать программу распаковки. Такие архивные файлы называются самораспаковывающимися.

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора.

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelFeXtracting). Архивы такого типа в MS DOS обычно создаются в форме .ЕХЕфайла.

Многие программы-архиваторы производят распаковку файлов, выгружая их на диск, но имеются и такие, которые предназначены для создания упакованного исполняемого модуля (программы). В результате такой упаковки создается программный файл с теми же именем и расширением, который при загрузке в оперативную память самораспаковывается и сразу запускается. Вместе с тем возможно и обратное преобразование программного файла в распакованный формат. К числу таких архиваторов относятся программы PKLITE, LZEXE, UNP.

Программа EXPAND, входящая в состав утилит операционной системы MS DOS и оболочки Windows, применяется для распаковки файлов программных продуктов, поставляемых фирмой Microsoft.

Программы-архиваторы RAR и AIN, кроме обычного режима сжатия, имеют режим solid, в котором создаются архивы с повышенной степенью сжатия и особой структурой организации. В таких архивах все файлы сжимаются как один поток данных, т.е. областью поиска повторяющихся последовательностей символов является вся совокупность файлов, загруженных в архив, и поэтому распаковка каждого файла, если он не первый, связана с обработкой других. Архивы такого

5. Вопросы самоконтроля

1. Приведите примеры информационных объектов.

2. Какие электронные информационные объекты Вам известны?

3. Перечислите современные носители информации.

4. Что такое архивация?

5. Какие функции архиваторов Вам известны? 6. Перечислите основные виды программ-архиваторов.

Глава 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

План

1. Архитектура персонального компьютера.

2. Виды программного обеспечения компьютеров. 3. Вопросы самоконтроля.

1. Архитектура персонального компьютера

Основная компоновка частей компьютера и связь между ними называется архитектурой. При описании архитектуры компьютера определяется состав входящих в него компонент, принципы их взаимодействия, а также их функции и характеристики.

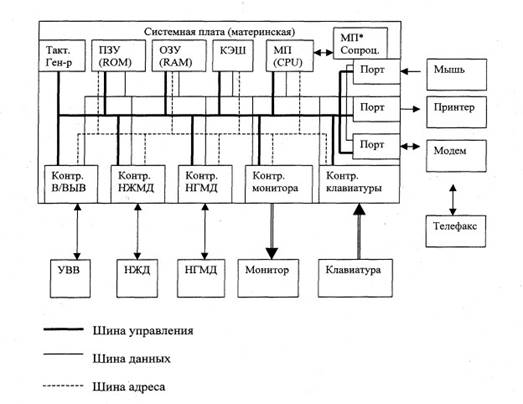

Практически все универсальные ЭВМ отражают классическую неймановскую архитектуру, представленную на схеме. Эта схема во многом характерна как для микроЭВМ, так и для мини ЭВМ и ЭВМ общего назначения.

Рассмотрим устройства подробнее

Основная часть системной платы — микропроцессор (МП) или CPU (Central Processing Unit), он управляет работой всех узлов ПК и программой, описывающей алгоритм решаемой задачи. МП имеет сложную структуру в виде электронных логических схем. В качестве его компонент можно выделить:

1. АЛУ - арифметико-логическое устройство, предназначенное для выполнения арифметических и логических операций над данными и адресами памяти;

2. Регистры или микропроцессорная память — сверхоперативная память, работающая со скоростью процессора, АЛУ работает именно с ними; 3. УУ - устройство управления - управление работой всех узлов МП посредством выработки и передачи другим его компонентам управляющих импульсов, поступающих от кварцевого тактового генератора, который при включении ПК начинает вибрировать с постоянной частотой (100 МГц, 200400 МГц). Эти колебания и задают темп работы всей системной платы; 4. СПр - система прерываний - специальный регистр, описывающий состояние МП, позволяющий прерывать работу МП в любой момент времени для немедленной обработки некоторого поступившего запроса, или постановки его в очередь; после обработки запроса СПр обеспечивает восстановление прерванного процесса;

5. Устройство управления общей шиной — интерфейсная система.

Для расширения возможностей ПК и повышения функциональных характеристик микропроцессора дополнительно может поставляться математический сопроцессор, служащий для расширения набора команд МП. Например, математический сопроцессор IBM-совместимых ПК расширяет возможности МП для вычислений с плавающей точкой; сопроцессор в локальных сетях (LAN-процессор) расширяет функции МП в локальных сетях.

Характеристики процессора:

– быстродействие (производительность, тактовая частота) — количество операций, выполняемых в секунду.

– разрядность — максимальное количество разрядов двоичного числа, над которыми одновременно может выполняться машинная операция.

Интерфейсная система - это:

– шина управления (ШУ) - предназначена для передачи управляющий импульсов и синхронизации сигналов ко всем устройствам ПК;

– шина адреса (ША) - предназначена для передачи кода адреса ячейки памяти или порта ввода/вывода внешнего устройства;

– шина данных (ШД) - предназначена для параллельной передачи всех разрядов числового кода;

– шина питания - для подключения всех блоков ПК к системе электропитания.

Интерфейсная система обеспечивает три направления передачи информации:

– между МП и оперативной памятью;

– между МП и портами ввода/вывода внешних устройств;

– между оперативной памятью и портами ввода/вывода внешних устройств. Обмен информацией между устройствами и системной шиной происходит с помощью кодов ASCII.

Память - устройство для хранения информации в виде данных и программ. Память делится прежде всего на внутреннюю (расположенную на системной плате) и внешнюю (размещенную на разнообразных внешних носителях информации).

Внутренняя память в свою очередь подразделяется на:

– ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) или ROM (read only memory), которое содержит - постоянную информацию, сохраняемую даже при отключенном питании, которая служит для тестирования памяти и оборудования компьютера, начальной загрузки ПК при включении. Запись на специальную кассету ПЗУ происходит на заводе фирмы-изготовителя ПК и несет черты его индивидуальности. Объем ПЗУ относительно невелик - от 64 до 256 Кб.

– ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, ОП — оперативная память) или RAM (random access memory), служит для оперативного хранения программ и данных, сохраняемых только на период работы ПК. Она энергозависима, при отключении питания информация теряется. ОП выделяется особыми функциями и спецификой доступа:

– ОП хранит не только данные, но и выполняемую программу;

– МП имеет возможность прямого доступа в ОП, минуя систему ввода/вывода.

Логическая организация памяти — адресация, размещение данных определяется ПО, установленным на ПК, а именно ОС.

Кэш-память - имеет малое время доступа, служит для временного хранения промежуточных результатов и содержимого наиболее часто используемых ячеек ОП и регистров МП.

Объем кэш-памяти зависит от модели ПК и составляет обычно 256 Кб.

Внешняя память.

Устройства внешней памяти весьма разнообразны. Предлагаемая классификация учитывает тип носителя, т.е. материального объекта, способного хранить информацию.

Контроллеры служат для обеспечения прямой связи с ОП, минуя МП, они используются для устройств быстрого обмена данными с ОП - НГМД, НЖД, дисплей и др., обеспечения работы в групповом или сетевом режиме. Клавиатура, дисплей, мышь являются медленными устройствами, поэтому они связаны с системной платой контроллерами и имеют в ОП свои отведенные участки памяти.

Порты бывают входными и выходными, универсальными (ввод - вывод), они служат для обеспечения обмена информацией ПК с внешними, не очень быстрыми устройствами. Информация, поступающая через порт, направляется в МП, а потом в ОП. Выделяют два вида портов:

– последовательный — обеспечивает побитный обмен информацией, обычно к такому порту подключают модем;

– параллельный — обеспечивает побайтный обмен информацией, к такому порту подключают принтер. Современные ПК обычно оборудованы 1 параллельным и 2 последовательными портами.

Видеомониторы — устройства, предназначенные для вывода информации от ПК пользователю. Мониторы бывают монохромные (зеленое или янтарное изображение, большая разрешающая способность) и цветные. Самые качественные RGB-мониторы, обладают высокой разрешающей способностью для графики и цвета. Используется тот же принцип электронной лучевой трубки как у телевизора. В портативных ПК используют электролюминесцентные или жидкокристаллические панели. Мониторы могут работать в текстовом и графическом режимах. В текстовом режиме изображение состоит из знакомест — специальных знаков, хранимых в видеопамяти дисплея, а в графическом изображение состоит из точек определенной яркости и цвета. Основные характеристики видеомониторов - разрешающая способность (от 600х350 до 1024х768 точек), число цветов (для цветных) -от 16 до 256, частота кадров фиксированная 60 Гц.

Принтеры — это устройства вывода данных из ЭВМ, преобразовывающие информационные ASCII-коды в соответствующие им графические символы и фиксирующие эти символы на бумаге. Принтеры - наиболее развитая группа внешних устройств, насчитывается более 1000 модификаций.

Принтеры бывают черно-белые или цветные по способу печати они делятся на:

– матричные — в этих принтерах изображение формируется из точек ударным способом, игольчатая печатающая головка перемещается в горизонтальном направлении, каждая иголочка управляется электромагнитом и ударяет бумагу через красящую ленту. Количество игл определяет качество печати (от 9 до 24), скорость печати 100-300 символов/сек, разрешающая способность 5 точек на мм;

– струйные — в печатающей головке имеются вместо иголок тонкие трубочки - сопла, через которые на бумагу выбрасываются мельчайшие капельки чернил (12 - 64 сопла), скорость печати до 500 символов/сек, разрешающая способность - 20 точек на мм;

– термографические — матричные принтеры, оснащенные вместо игольчатой печатающей головки головкой с термоматрицей, при печати используется специальная термобумага;