Раздел 1. Информационная деятельность человека..................................... 3

Тема 1.1. Введение. Основные этапы развития информационного общества………………………………………………………………………… ..... 3

Раздел 2. Информация и информационные процессы.................................... 7

Тема 2.1. Понятие информации. Информационные объекты различных видов. 7

Тема 2.2. Основные информационные процессы............................................... 11

Тема 2.3. Хранение информации. Виды цифровых носителей информации..... 15

Тема 2.4. Поиск информации с помощью компьютера. Поисковые сервисы.. 20

Тема 2.5. Передача информации между компьютерами. Почтовый ящик......... 25

Тема 2.6. Управление процессами. Автоматизированные системы управления (АСУ)........................................................................................................................... 30

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 33

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров........................................................................................................................... 33

Тема 3. 2. Локальные сети. Сетевые операционные системы............................ 37

Тема 3.3. Эксплуатационные требования к рабочему месту. Антивирусная защита........................................................................................................................... 40

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов........................................................................................................................... 50

Тема 4.3. Базы данных. Структура базы данных............................................... 50

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии............................................. 54

Тема 5.2. Разработка и сопровождение Web-сайта. Интернет – телефония....... 54

Раздел 1. Информационная деятельность человека

План

1. Техника безопасности в кабинете информатики

2. Этапы развития информационного общества

3. Основные черты информационного общества

4. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.

5. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

6. Вопросы самоконтроля

1. Техника безопасности в кабинете информатики

Работая с техническими средствами, необходимо строго руководствоваться санитарно-гигиеническими нормами, правилами безопасности и поведения в кабинете информатики. Современные технические устройства - сложная и дорогостоящая техника, требующая соблюдения определенных инструкций. Все компьютерные устройства питаются электротоком напряжением 220 вольт, которое является опасным для жизни человека. Кроме того, работа с данными техническими устройствами вредна для организма человека. Поэтому все лица, допущенные к работе в кабинете информатики, где находятся такие устройства, должны пройти полный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения и санитарногигиенических нормам при работе с компьютерами и соблюдать их в своей дальнейшей деятельности.

К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и полный инструктаж.

Работать можно только на исправных компьютерах.

Знать правила эксплуатации используемого оборудования. Необходимо знать порядок правильного включения и выключения оборудования.

Перед включением общего электропитания нужно проверить исходное положение всех выключателей и выключить их, если они включены.

Не допускать разборку аппаратуры, как во время работы, так и после нее.

Не включать компьютеры без разрешения преподавателя.

После включения компьютера проверить стабильность и четкость изображения на экране монитора.

2. Этапы развития информационного общества

В развитии человечества существуют четыре этапа, названные информационными революциями, которые внесли изменения в его развитие.

1. Первый этап – связан с изобретением письменности. Это обусловило качественный гигантский и количественный скачек в развитии общества. Знания стало возможно накапливать и передавать последующим поколениям, т.е. появились средства и методы накопления информации. В некоторых источниках считается, что содержание первой информационной революции составляет распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка.

2. Второй этап – изобретение книгопечатания. Это дало в руки человечеству новый способ хранения информации, а так же сделало более доступным культурные ценности.

3. Третий этап– изобретение электричества. Появились телеграф, телефон и радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в любом объеме. Появились средства информационных коммуникаций.

4. Четвертый этап – изобретение микропроцессорной технологии и персональных компьютеров. Толчком к этой революции послужило создание в середине 40-х годов ЭВМ. Эта последняя революция дала толчок человеческой цивилизации для переходы от индустриального к информационному обществу- обществу, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формой – знанием. Началом этого послужило внедрение в различные сферы деятельности человека современных средств обработки и передачи информации – этот процесс называется информатизацией

3. Основные черты информационного общества

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний.

Некоторые характерные черты информационного общества:

1. Объёмы информации возрастут и человек будет привлекать для её обработки и хранения специальные технические средства.

2. Неизбежно использование компьютеров.

3. Движущей силой общества станет производство информационного продукта.

4. Увеличится доля умственного труда, т.к. продуктом производства в информационном обществе станут знания и интеллект.

5. Произойдёт переоценка ценностей, уклада жизни и изменится культурный досуг.

6. Развивается компьютерная техника, компьютерные сети, информационные технологии.

7. У людей дома появляются всевозможные электронные приборы и компьютеризированные устройства.

8. Производством энергии и материальных продуктов будут заниматься машины, а человек главным образом обработкой информации.

9. В сфере образования буде создана система непрерывного образования.

10. Дети и взрослые смогут обучаться на дому с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций.

11. Появляется и развивается рынок информационных услуг.

4. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.

Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования, накопления и передачи информации, называют информационной деятельностью.

В настоящее время компьютеры используются для обработки не только чисел, но и других видов информации. Благодаря этому компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека, широко применяются в производстве, проектно-конструкторских работах, бизнесе и многих других отраслях.

Но к современным техническим средствам работы с информацией относятся не только компьютеры, но и другие устройства, обеспечивающие ее передачу, обработку и хранение:

• Сетевое оборудование: модемы, кабели, сетевые адаптеры.

• Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

• цифровые фото- и видеокамеры, цифровые диктофоны.

• Записывающие устройства (CD-R, CD-RW, DVD-RW и др.).

• Полиграфическое оборудование.

• Цифровые музыкальные студии.

• Медицинское оборудование для УЗИ и томографии;

• Сканеры в архивах, библиотеках, магазинах, на экзаменах и избирательных участках;

• ТВ-тюнеры для подачи телевизионного сигнала в компьютер.

• Плоттеры и различные принтеры.

• Мультимедийные проекторы.

• Флэш-память, используемая также в плеерах и фотоаппаратах.

• Мобильные телефоны.

Кроме персональных компьютеров существуют мощные вычислительные системы для решения сложных научно-технических и оборонных задач, обработки огромных баз данных, работы телекоммуникационных сетей:

• Многопроцессорные системы параллельной обработки данных (управление сложными технологическими процессами).

• Серверы в глобальной компьютерной сети, управляющие работой и хранящие огромный объем информации. Специальные компьютеры для проектно-конструкторских работ.

5. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

По мере развития современной цивилизации участие в информационных процессах требовало уже не только индивидуальных, но также обобщенных знаний и опыта, способствующих переработке информации и принятию необходимых решений. Для этого человеку понадобились различные устройства. Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавших кардинальные изменения в обществе, определяются как информационные революции.

Первая информационная революция связана с изобретением письменности, обусловившей качественный и количественный скачок в развитии цивилизации. Появилась возможность накопления знаний и их передачи последующим поколениям. С позиций информатики — это можно оценить, как появление средств и методов накопления информации.

Вторая информационная революция (середина XVI века) связана с изобретением книгопечатания, изменившего человеческое общество, культуру и организацию деятельности самым радикальным образом. Человек не просто получил новые средства накопления, систематизации, тиражирования информации. Массовое распространение печатной продукции сделало доступными культурные ценности, открыло возможность самостоятельного и целенаправленного развития личности. С точки зрения информатики, значение этой революции в том, что она выдвинула качественно новый способ хранения информации.

Третья информационная революция (конец XIX века) связана с изобретение электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Этот этап важен для информатики, прежде всего тем, что ознаменовал появление средств информационной коммуникации.

Четвертая информационная революция (70-е годы ХХ столетия) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. Произошел окончательный переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным, что привело к миниатюризации всех узлов, приборов, машин и появлению программно-управляемых устройств и процессов. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации) и так далее.

6. Вопросы самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные этапы развития информационного общества

2. Объясните понятие информационного общества

3. Перечислите характерные черты информационного общества

4. Что такое информационные ресурсы? 5. Чем характеризуются национальные ресурсы общества?

План

1. Понятие информации.

2. Формы представления информации.

3. Единицы измерения информации.

4. Вопросы самоконтроля.

К слову «информация» люди привыкли очень давно. Если спросить вас, что такое информация, то, наверное, прежде всего вы вспомните газеты, радио, телевидение, то есть все то, что называют средствами массовой информации. Именно здесь чаще всего употребляются такие выражения, как «информационное сообщение» или «оперативная информация». Цель таких сообщений — довести до читателей или слушателей сведения о каких-то событиях. До получения сообщения мы не знали о данном событии, а в результате — стали знать.

Все, что мы с вами знаем, мы когда-то узнали от родителей, учителей, из книг, из личного практического опыта и сохранили в своей памяти. В свою очередь все, что написано в книгах, журналах, газетах, отражает знания авторов этих текстов, а потому это тоже информация.

Информация для человека — это знания, которые он получает из различных источников.

Учеба в колледже — это целенаправленный процесс получения знаний, а значит — получения информации. Чем больше вы учитесь, тем больше информации содержит ваша память.

Термин "информация" происходит от латинского слова "informatio", что означает сведения, разъяснения, изложение.

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, науке и в житейских ситуациях.

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют.

Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т.п. "Информировать" в этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное раньше".

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это сообщение содержит.

Информация (применительно к компьютерной обработке данных) - некоторая последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.

2. Формы представления информации.

Информация может существовать в самых разнообразных формах:

Предметы, процессы, явления материального или нематериального свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, называются информационными объектами.

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью своих органов чувств; их пять: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Более 90% информации поступает к нам через зрение и слух. Но и запахи, вкусовые и осязательные ощущения тоже несут информацию. Например, почувствовав запах гари, вы узнали, что на кухне сгорел обед, о котором забыли. На вкус вы легко узнаете знакомую пищу, на ощупь — знакомые предметы даже в темноте.

Символьная или знаковая информация - это информация, воспринимаемая человеком в речевой или письменной форме.

В письменном тексте содержатся буквы, знаки препинания, цифры и другие символы. Устная речь тоже складывается из знаков. Только эти знаки не письменные, а звуковые — фонемы. Из фонем складываются слова, из слов — фразы. Между письменными знаками и звуками есть прямая связь. Сначала появилась речь, а потом — письменность. Письменность для того и нужна, чтобы зафиксировать на бумаге человеческую речь. Отдельные буквы или сочетания букв обозначают звуки речи, а знаки препинания — паузы, интонацию.

Человеческая речь и письменность тесно связаны с понятием языка. Конечно, имеется в виду не орган речи, а форма общения между людьми. У каждого народа свой национальный разговорный язык. Эти языки — русский, английский, китайский, французский — называются естественными языками. Естественные языки имеют устную и письменную формы.

Кроме разговорных (естественных) языков существуют формальные языки. Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области знаний. Например, математическую символику можно назвать формальным языком математики; нотная грамота — формальный язык музыки.

Язык – это знаковая система представления информации.

Общение на языках — это процесс передачи информации в знаковой форме.

Можно привести примеры разных способов знакового обмена информацией, заменяющих речь. Например, глухонемые люди речь заменяют жестикуляцией. Жесты дирижера передают информацию музыкантам. Судья на спортивной площадке пользуется определенным языком жестов, понятным игрокам.

3. Единицы измерения информации.

Однако запахи, вкусовые и осязательные ощущения не могут быть переданы с помощью знаков. Безусловно, они несут информацию, поскольку мы их запоминаем, узнаем. Такую информацию будем называть образной информацией. К образной относится также информация, воспринимаемая зрением и слухом: шум ветра, пение птиц, картины природы, живопись.

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число символов; полученное значение даст информационный объем текста в байтах.

Пусть небольшая книжка содержит 150 страниц; на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Значит, страница содержит 40 х 60 = 2400 байт информации. Объем всей информации в книге:

2400 х 150 = 360 000 байт.

Уже на таком примере видно, что байт — «мелкая» единица. А представьте, что нужно измерить информационный объем научной библиотеки. Какое это будет громадное число в байтах! В любой системе единиц измерения существуют основные единицы и производные от них. Последние нужны для измерения либо очень больших, либо очень маленьких величин.

Для измерения больших объемов информации используются производные от байта единицы.

1 килобайт = 1Кб = 210 байт = 1024 байта

1 мегабайт = 1Мб = 210 Кб = 1024 Кб

1 гигабайт = 1Гб = 210 Мб = 1024 Мб

Следовательно, объем вышеупомянутой книги равен приблизительно тремстам шестидесяти килобайтам. А если посчитать точнее, то получится:

360000/1024 = 351,5625 Кб

351,5625/1024 = 0,34332275 Мб

Прием-передача информации может происходить с разной скоростью.

Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется скоростью передачи информации, или скоростью информационного потока.

Эта скорость выражается в таких единицах: бит в секунду (бит/с), байт в секунду (байт/с), килобайт в секунду (Кбайт/с) и т.д.

Если передатчиком и приемником информации являются технические устройства (телетайпы, телефаксы, компьютеры), скорость информационного обмена много выше, чем между людьми. Технические средства, связывающие передатчик и приемник информации в таких системах, называются каналами связи. Это, например, телефонные линии, кабельные линии, радиоустройства.

Максимальная скорость передачи информации по каналу связи называется пропускной способностью канала.

1. Объясните понятие информации

2. Перечислите основные формы представления информации.

3. Подсчитать объем информации в сообщении – «Ура! Скоро каникулы!».

План

1. Поиск информации

2. Обработка информации

3. Хранение информации на внешних носителях.

4. Принцип обработки информации компьютером.

5. Вопросы самоконтроля

Вся деятельность человека связана с различными действиями с информацией, и помогают ему в этом разнообразные технические устройства.

Одно из древнейших сооружений, используемое для получения астрономической информации, находится в Англии недалеко от города Солсбери. Это Стоунхендж — «висячие камни».

Одно из древнейших устройств — весы. С их помощью люди получают информацию о массе объекта.

Еще один наш старый знакомый — термометр — служит для измерения температуры окружающей его среды.

Поиск информации - это извлечение хранимой информации.

Методы поиска информации:

• непосредственное наблюдение;

• общение со специалистами по интересующему вас вопросу;

• чтение соответствующей литературы;

• просмотр видео, телепрограмм;

• прослушивание радиопередач, аудиокассет;

• работа в библиотеках и архивах;

• запрос к информационным системам, базам и банкам компьютерных данных;

Обработка информации – преобразование информации из одного вида в другой, осуществляемое по строгим формальным правилам.

Обрабатывать можно информацию любого вида. Правила обработки могут быть самыми разнообразными.

Системы, в которых наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и внутренние процессы неизвестны, называют черным ящиком.

Как человек обрабатывает информацию?

-думает, осуществляется процесс мышления.

Как компьютер обрабатывает информацию?

- в состав ПК входит устройство обработки информации – процессор.

- какие программы используются нами для обработки информации на ПК?

- прикладные

Обработка информации на ПК

|

Вид информации (по способу представления) |

Прикладная программа |

|

Текстовая |

Текстовый процессор WORD, … |

|

Числовая |

Табличный процессор Excel, … |

|

Графическая |

Растровый графический редактор PAINT, … |

Хранение информации – процесс такой же древний, как и жизнь человеческой цивилизации. Уже в древности человек столкнулся с необходимостью хранения информации: зарубки на деревьях, чтобы не заблудиться во время охоты; счет предметов с помощью камешков, узелков; изображение животных и эпизодов охоты на стенах пещер.

Хранение информации – это способ распространения информации в пространстве и времени.

как человек хранит информацию?

- запоминает, записывает. как компьютер хранит информацию?

- в состав ПК входит устройство хранения информации – жёсткий диск.

- существует так называемая внешняя память компьютера – цифровые носители информации.

Носитель информации – физическая среда, непосредственно хранящая информацию. Основным носителем информации для человека является его собственная биологическая память (мозг человека). Собственную память человека можно назвать оперативной памятью. Здесь слово “оперативный” является синонимом слова “быстрый”. Заученные знания воспроизводятся человеком мгновенно. Собственную память мы еще можем назвать внутренней памятью, поскольку ее носитель – мозг – находится внутри нас.

Носитель информации — строго определённая часть конкретной информационной системы, служащая для промежуточного хранения или передачи информации.

Что является основными хранилищами информации для человека, для общества?

Основные хранилища информации

|

Для человека |

Для общества |

|

Память |

Библиотеки, видеотеки, фонотеки, архивы, патентные бюро, музеи, картинные галереи |

Хранение информации на ПК

Информационная система – это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска и размещения и выдачи информации

|

Компьютерные хранилища |

Программа |

|

Базы данных |

Система управления базами данных Access, … |

|

Информационнопоисковые системы |

Yandex, Google, … |

|

Электронные энциклопедии |

Википедия, Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, … |

|

Медиатеки |

Школьная медиатека, … |

4. Принципы обработки информации компьютером.

Очень важен принцип программного управления компьютером. Он заключается в том, что компьютер работает под управлением программ, представляющих собой последовательность команд (инструкций, операций), каждая из которых «понятна» компьютеру.

В современных компьютерах и программа, и данные находятся в одной оперативной памяти. Этот принцип восходит к самым первым ЭВМ и называется неймановским принципом, по имени американского ученого Джона фон Неймана, сформулировавшего его.

Несмотря на разнообразие компьютеров в современном мире, все они строятся по единой принципиальной схеме, основанной на фундаменте идеи программного управления Чарльза Бэббиджа (середина XIX в). Эта идея была реализована при создании первой ЭВМ ENIAC в 1946 году коллективом учёных и инженеров под руководством известного американского математика Джона фон Неймана, сформулировавшего концепцию ЭВМ с вводимыми в память программами и числами - программный принцип.

Главные элементы концепции:

- двоичное кодирование информации;

- программное управление;

- принцип хранимой программы;

- принцип параллельной организации вычислений, согласно которому операции над числом проводятся по всем его разрядам одновременно.

Принцип действия компьютеров состоит в выполнении программ — заранее заданных, четко определённых последовательностей арифметических, логических и других операций.

Программа – это указание на последовательность действий (команд), которую должен выполнить компьютер, чтобы решить поставленную задачу обработки информации

Команда – это описание операции, которую должен выполнить компьютер.

Программный принцип работы компьютера, состоит в том, что компьютер выполняет действия по заранее заданной программе.

Этот принцип обеспечивает универсальность использования компьютера.

5. Вопросы самоконтроля

1. Что такое поиск информации?

2. Как осуществляется хранение информации в данный момент?

3. Что затрагивает информационный процесс обработка информации?

4. Какие внешние носители вам известны?

План

1. Информационный объект

2. Электронные информационные объекты

3. Определение объемов различных носителей информации

4. Архив информации

5. Вопросы самоконтроля

Информационный объект — это совокупность логически связанной информации.

Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно хранить на различных материальных носителях. Простейший материальный носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, электронные, лазерные и другие носители информации.

С информационными объектами, зафиксированными на материальном носителе, можно производить те же действия, что и с информацией при работе на компьютере: вводить их, хранить, обрабатывать, передавать.

При работе с информационными объектами большую роль играет компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю офисные технологии, можно создавать разнообразные профессиональные компьютерные документы, которые будут являться разновидностями информационных объектов.

Все, что создается в компьютерных средах, будет являться информационным объектом.

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых информационных объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические информационные объекты. Различные документы в табличной форме — это примеры табличных информационных объектов. Видео и музыка – аудиовизуальные информационные объекты.

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых информация представлена в разных формах. Такие документы могут содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и многое другое. Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем примеры составных документов, являющихся информационными объектами сложной структуры. Для создания составных документов используются программные среды, в которых предусмотрена возможность представления информации в разных формах. Другими примерами сложных информационных объектов могут служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые документы.

2. Электронные информационные объекты

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют съемные цифровые носители. К ним относятся:

ü съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи, информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала,

ü дискета — портативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем,

ü компакт-диск — оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера (CD-ROM и DVD-диск - предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация может записываться многократно),

ü карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации (они широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, MP3плееры и игровые консоли),

ü USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

Носитель информации - это любой материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем информации.

Современные носители информации

В современном обществе можно выделить три основных вида носителей информации:

1) бумажный; 2) магнитный;

3) оптический.

3 10

Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см до 10 битов информации, однако это в 100 миллиардов раз меньше, чем в ДНК. Можно сказать, что современные технологии пока существенно проигрывают биологической эволюции.

Однако если сравнивать информационную емкость традиционных носителей информации (книг) и современных компьютерных носителей, то прогресс очевиден:

• Лист формата А4 с текстом (набран на компьютере шрифтом 12-го кегля с одинарным интервалом) - около 3500 символов

• Страница учебника - 2000 символов • Гибкий магнитный диск – 1,44 Мб

• Оптический диск CD-R(W) – 700 Мб

• Оптический диск DVD – 4,2 Гб

• Флэш-накопитель - несколько Гб

• Съемный жесткий диск или Жесткий магнитный диск– сотни Гб

Таким образом, на дискете может храниться 2-3 книги, а на жестком магнитном диске или DVD - целая библиотека, включающая десятки тысяч книг.

Достоинства и недостатки хранения информации во внутренней и внешней памяти. (Достоинство внутренней памяти – быстрота воспроизведения информации, а недостаток- со временем часть информации забывается. Достоинство внешней памяти- большие объемы информации хранится долго, а недостаток - для доступа к определенной информации требуется время (например, чтобы подготовить реферат по предмету необходимо найти, проанализировать и выбрать подходящий материал))

Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных программ являются программы, предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации.

Сжатие информации — это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для хранения.

Сжатие информации в файлах производится за счет устранения избыточности различными способами, например, за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или представления повторяющихся символов или повторяющейся последовательности символов в виде коэффициента повторения и соответствующих символов. Применяются различные алгоритмы подобного сжатия информации.

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый архивный файл или архив.

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или модификации, размерах и т.п.

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более компактного размещения информации на диске, сокращение времени и соответственно стоимости передачи информации по каналам связи в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы файлов существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, сокращает время копирования файлов на диски, позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, способствует защите от заражения компьютерными вирусами.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде. Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива точно в таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск или в оперативную память;

Программы, осуществляющие упаковку и распаковку файлов, называются программами-архиваторами.

Большие по объему архивные файлы могут быть размещены на нескольких дисках (томах). Такие архивы называются многотомными. Том — это составная часть многотомного архива. Создавая архив из нескольких частей, можно записать его части на несколько дискет.

Основными характеристиками программ-архиваторов являются:

скорость работы;

сервис (набор функций архиватора);

степень сжатия – отношение размера исходного файла к размеру упакованного файла.

Основными функциями архиваторов являются:

• создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов текущего каталога и его подкаталогов, загружая в один архив до 32 000 файлов;

• добавление файлов в архив;

• извлечение и удаление файлов из архива;

• просмотр содержимого архива;

• просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк в архивированных файлах;

• ввод в архив комментарии к файлам;

• создание многотомных архивов;

• создание самораспаковывающихся архивов, как в одном томе, так и в виде нескольких томов;

• обеспечение защиты информации в в архиве и доступ к файлам, помещенным в архив, защиту каждого из помещенных в архив файлов циклическим кодом;

• тестирование архива, проверка сохранности в нем информации;

• восстановление файлов (частично или полностью) из поврежденных архивов;

• поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами и др. Типы архивов

Для сжатия используются различные алгоритмы, которые можно разделить на обратимые и методы сжатия с частичной потерей информации. Последние более эффективны, но применяются для тех файлов, для которых частичная потеря информации не приводит к значительному снижению потребительских свойств. Характерными форматами сжатия с потерей информации являются:

.jpg - для графических данных; .mpg - для видеоданных;

.mp3 - для звуковых данных.

Характерные форматы сжатия без потери информации:

.tif, .pcx и другие - для графических файлов;

.avi - для видеоклипов;

.zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. - для любых типов файлов.

Основные виды программ-архиваторов

В настоящее время применяется несколько десятков программархиваторов, которые отличаются перечнем функций и параметрами работы, однако лучшие из них имеют примерно одинаковые характеристики. Из числа наиболее популярных программ можно выделить: ARJ, РКРАК, LHA, ICE, HYPER, ZIP, РАК, ZOO, EXPAND, разработанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в России. Обычно упаковка и распаковка файлов выполняются одной и той же программой, но в некоторых случаях это осуществляется разными программами, например, программа PKZIP производит упаковку файлов, a PKUNZIP — распаковку файлов. В настоящее время наиболее популярны архиваторы: WinZip; WinRar; WinArj. Эти программы обеспечивают возможность использования и других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют указанные программы, архивы можно распаковать с помощью другого архиватора

Программы-архиваторы позволяют создавать и такие архивы, для извлечения из которых содержащихся в них файлов не требуются какие-либо программы, так как сами архивные файлы могут содержать программу распаковки. Такие архивные файлы называются самораспаковывающимися.

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора.

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelFeXtracting). Архивы такого типа в MS DOS обычно создаются в форме .ЕХЕфайла.

Многие программы-архиваторы производят распаковку файлов, выгружая их на диск, но имеются и такие, которые предназначены для создания упакованного исполняемого модуля (программы). В результате такой упаковки создается программный файл с теми же именем и расширением, который при загрузке в оперативную память самораспаковывается и сразу запускается. Вместе с тем возможно и обратное преобразование программного файла в распакованный формат. К числу таких архиваторов относятся программы PKLITE, LZEXE, UNP.

Программа EXPAND, входящая в состав утилит операционной системы MS DOS и оболочки Windows, применяется для распаковки файлов программных продуктов, поставляемых фирмой Microsoft.

Программы-архиваторы RAR и AIN, кроме обычного режима сжатия, имеют режим solid, в котором создаются архивы с повышенной степенью сжатия и особой структурой организации. В таких архивах все файлы сжимаются как один поток данных, т.е. областью поиска повторяющихся последовательностей символов является вся совокупность файлов, загруженных в архив, и поэтому распаковка каждого файла, если он не первый, связана с обработкой других. Архивы такого

5. Вопросы самоконтроля

1. Приведите примеры информационных объектов.

2. Какие электронные информационные объекты Вам известны?

3. Перечислите современные носители информации.

4. Что такое архивация?

5. Какие функции архиваторов Вам известны? 6. Перечислите основные виды программ-архиваторов.

План

1. Интернет и поисковые системы

2. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условий поиска

3. Операторы поиска для Яндекса

4. Операторы поисковой системы Bing 5. Вопросы самоконтроля и задания

Интернет –это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая в себя десятки миллионов компьютеров.

Работая в сети, необходимо быстро ориентироваться в имеющемся объеме информации.

Для поиска информации используются в основном три основных типа: – Указание адреса страницы - это самый быстрый способ поиска, но его можно использовать только в том случае, если точно известен адрес документа или сайта, где расположен документ.

– Перемещение по гипертекстовым ссылкам - это наименее удобный способ, так как с его помощью можно искать документы, только близкие по смыслу текущему документу.

– Обращение к поисковой системе.

В настоящее время в русскоязычной части Интернет популярны следующие поисковые серверы:

– Яндекс (yandex.ru),

– Google (google.ru), – Rambler (rambler.ru), – @mail.ru .

Поисковая система предоставляет возможность поиска информации в Интернете. Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной паутины.

Яндекс — российская система поиска в Сети. Сайт компании, Yandex.ru, был открыт 23 сентября 1997 года. Отличительная особенность Яндекса — возможность точной настройки поискового запроса. Это реализовано за счёт гибкого языка запросов.

Google - Лидер поисковых систем в Интернете.

Rambler - создан в 1996 году. Поисковая система Рамблер понимает и различает слова русского, английского и украинского языков. По умолчанию поиск ведётся по всем формам слова.

Поиск информации по ключевому слову (фразе) в Интернете аналогичен поиску информации о каком-то слове или фразе в книге, когда для этого используется так называемый Предметный указатель, где против слова или фразы указана страница текста, на которой можно найти его разъяснение.

Запрос к поисковой машине может быть двух видов: простой и сложный. Простой запрос характеризуется вводом слова или словосочетания, при этом дополнительные знаки не используются. Сложный запрос строится с использованием так называемых операторов (ключевых слов), которые в каждой поисковой машине могут иметь различия.

Операторы поисковых запросов помогают получить полезную информацию об индексации сайта, выявить проблемы и даже разобраться в нюансах работы поисковых алгоритмов. В данной статье все операторы поиска без примеров, но зато они здесь ВСЕ и будут дополняться (или удаляться), чтобы информация была актуальна.

Общие для Яндекс и Google операторы.

Стоит добавить, что если Яндекс точно следует операторам, то Google может их проигнорировать, если посчитает, что есть результаты лучше. – Оператор “+” и “-“ — Поиск документов, которые обязательно содержат (или обязательно не содержат) указанное слово. Можно использовать несколько операторов в одном запросе, причем как «минус», так и «плюс» – Поиск по цитате, оператор кавычки «» — Поисковая система будет искать точное совпадение фразы. Можно использовать несколько раз в одном запросе. Даже можно добавить «минус» перед одним из запросов.

– Оператор “*” звездочка — Яндекс: Используется для указания пропущенного слова в цитате. Одна звездочка – одно слово. Применяется только с оператором «кавычки». Google: Используется для указания пропущенных слов в запросе.

– Оператор «|» — Поиск страниц, содержащих любое из слов, связанных этим оператором.

– Оператор “~” — Яндекс: ищет документы, в которых слово, указанное после оператора, не содержится в одном предложении со словом до оператора.

– «!» — Поиск документов, где слово содержится только в заданной форме. Можно искать даже слова с заглавными буквами.

– «!!» — Поиск документов, где слово содержится в любой форме, в любом падеже.

– «&» — Поиск документов, где слова связанные оператором находятся в одном предложении.

– «&&» — Тоже самое, только слова в пределах одного документа.

– «<<» — Поиск слов в пределах документа, но релевантность (она влияет на положение в результатах поиска) рассчитывает только по первому слов

(которое до оператора)

Оператор /n , где n максимальное расстояние между заданными словами

Поиск документов, в которых заданные слова располагаются в пределах n слов друг относительно друга и в обратном порядке следования.

Дополнительно можно задать прямой (+) или обратный (—) порядок следования слов в найденных документах. Оператор /(m n), где

m — минимальное расстояние между заданными словами, n —

максимальное расстояние между заданными словами

Поиск документов, в которых заданные слова располагаются на расстоянии не менее m и не болееn слов друг относительно друга.

Дополнительно можно задать прямой (+) или обратный (—) порядок следования слов в найденных документах.

Оператор && /n,

Где n — максимальное расстояние между предложениями, содержащими слова запроса

Поиск документов, в которых слова запроса (разделенные оператором) располагаются в пределах n предложений друг относительно друга.

Порядок, в котором идут слова запроса, не учитывается.

Оператор скобки ()

Группировка слов при сложных запросах.

Внутри заключенной в скобки группы также могут быть использованы любые операторы.

Документные операторы Яндекса

– title: — поиск по заголовкам страниц

– url: — поиск по страницам на заданном URL, например url:aiwastudio.ru/blog/*

– site: — Поиск по всем поддоменам и страницам указанного сайта.

– inurl: — Поиск по страницам, размещенным на данном хосте. Идентичен оператору url: с заданным именем хоста.

– domain: — Поиск по страницам, расположенным на заданном домене.

– mime: -Поиск по документам в заданном типе файла.

– lang: — Поиск по страницам на заданном языке

– date: — Поиск по страницам с ограничением по дате их последнего изменения. Год изменения указывается обязательно. Месяц и день можно заменить символом *.

– cat: Поиск по страницам сайтов, зарегистрированных в Яндекс.Каталоге, тематическая рубрика или регион которых совпадают с заданным.

Перечисленные выше операторы не обязательно запоминать, т.к. расширенные поиск Яндекса по сути является интерфейсом к этим операторам. Т.е. вы сможете выбирать настройки поисковой формы и получать результат, как будто вводили операторы вручную.

Теперь недокументированные операторы:

– Intext – ищет только те документы, текст которых содержит слова запроса, т.е. не в метатегах или еще где-то, а именно в тексте.

– image – ищет все документы, в которых содержится изображение с заданным именем.

– Anchormus – ищет ссылки на музыкальные файлы, содержащие указанный запрос в анкоре

– Linkmus – ищет все страницы, с которые есть ссылка на указанный музыкальный файл

– Inlink – для поиска в тексте ссылок

– Linkint – поиск внутренних ссылок на определенный документ

– Anchorint – поиск документов, содержащих указанный запрос в текстах своих ссылок на свои внутренние документы

– idate — ищет документы с заданной датой последней индексации.

– style – поиск по значению атрибута stylesheet тега link

– applet – поиск по значению атрибута code тега applet: – script — поиск по значению атрибута src тега script

– object – поиск по содержимому атрибутов тега object

– action – поиск по значению атрибута action тега form

– profile – поиск по значению атрибута profile тега head

– inpos — поиск текста в пределах заданных позиций элементов на странице(inpos:0..100)

– Оператор «..» две точки — Используется для поиска диапазонов между числами.

– Оператор «@» — Для поиска по тегам в соц. Сетях

– Оператор «#» — Поиск по хештегам Документные операторы Google

– ite: аналогично Яндексу ищет по указанному сайту или домену

– link: поиск страниц, ссылающихся на указанный сайт

– related: поиск страниц со схожим содержимым

– info: С помощью этого оператора можно получить сведения о веб-адресе, в том числе ссылки на кешированную версию страницы, похожие сайты, а также страницы, ссылающиеся на указанную вами. – cache: просмотр кешированной версии страницы

– filetype: поиск в указанных типах файлов, можно указать расширение

– movie: поиск информации о фильмах

– daterange: поиск страниц проиндексированных за указанный промежуток времени

– allintitle: поиск страниц, у которых слова из запроса находятся в title – intitle: тоже самое, но часть запроса может содержаться и в другой части страниц

– allinurl: поиск страниц, содержащих все слова запроса в url

– inurl: тоже самое, но для одного слова

– allintext: только в тексте

– intext: для одного слова

– allinanchor: поиск по словам в анкорах – inanchor:

– define: поиск страниц с определением указанного слова

– contains: Оставляет результаты с сайтов, которые содержат ссылки на типы файлов, которые вы указываете

– ext: Возвращает только веб-страницы с расширением, которое вы указываете – filetype: Возвращает только веб-страницы, созданные с типом файла, который вы указываете

– inanchor: или inbody: или intitle: эти ключевые слова возвращают вебстраницы с заданным термином в метаданных, например якоре, тексте и названии сайта

– ip: Находит сайты, которые размещены по определенному IP-адресу

– language: Возвращает веб-страницы на определенном языке

– loc: или location: Возвращает веб-страницы из определенной страны илирегиона

– prefer: Дает приоритет условию поиска или другому оператору, чтобы cосредоточить результаты поиска.

– site: Возвращает веб-страницы, которые принадлежат указанному сайту. – feed: Находит каналы RSS или Atom на веб-сайте по терминам, которые вы ищете.

– hasfeed: Находит веб-страницы с каналами RSS или Atom на веб-сайте по терминам, которые вы ищете.

– url: Проверяет, есть ли указанный домен или веб-адрес в индексе Bing. Вопросы самоконтроля и задания

1. Что такое поисковая система?

2. Перечислите самые популярные поисковые системы.

3. Перечислите способы поиска информации в сети «Интернет»

4. Назовите назначение оператора поисковых запросов?

5. Составьте таблицу «Операторы поиска для Яндекса». Таблица должна содержать два столбца (название оператора, назначение оператора).

6. Составьте таблицу «Операторы поиска для Google». Таблица должна содержать два столбца (название оператора, назначение оператора).

План

1. Способы организации межкомпьютерной связи.

2. Понятие и виды компьютерных сетей.

3. Типы проводных линий связи.

4. Беспроводные сетевые технологии.

5. Вопросы самоконтроля.

1. Способы организации межкомпьютерной связи.

Есть три основных способа организации межкомпьютерной связи:

• объединение двух рядом расположенных компьютеров посредством специального кабеля;

• передача данных от одного компьютера к другому посредством модема с помощью проводных, беспроводных или спутниковых линий связи;

• объединение компьютеров в компьютерную сеть

Часто при организации связи между двумя компьютерами за одним компьютером закрепляется роль поставщика ресурсов (программ, данных и т.д.), а за другим — роль пользователя этих ресурсов. В этом случае первый компьютер называется сервером, а второй —клиентом или рабочей станцией. Работать можно только на компьютере-клиенте под управлением специального программного обеспечения.

Сервер (англ. serve — обслуживать) — это высокопроизводительный компьютер с большим объёмом внешней памяти, который обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления распределением дорогостоящих ресурсов совместного пользования (программ, данных и периферийного оборудования).

Клиент (иначе, рабочая станция) — любой компьютер, имеющий доступ к услугам сервера.

Компьютерная сеть (англ. ComputerNetWork, от net — сеть, и work — работа) — это система обмена информацией между компьютерами. Пользователи компьютерной сети получают возможность совместно использовать её программные, технические, информационные и организационные ресурсы.

Компьютерная сеть представляет собой совокупность узлов (компьютеров, рабочих станций и др.) и соединяющих их ветвей.

Ветвь сети — это путь, соединяющий два смежных узла. Узлы сети бывают трёх типов:

• оконечный узел — расположен в конце только одной ветви;

• промежуточный узел — расположен на концах более чем одной ветви;

• смежный узел — такие узлы соединены по крайней мере одним путём, не содержащим никаких других узлов.

Компьютеры могут объединяться в сеть разными способами.Способ соединения компьютеров в сеть называется её топологией. Наиболее распространенные виды топологий сетей:

1. Линейная сеть. Содержит только два оконечных узла, любое число промежуточных узлов и имеет только один путь между любыми двумя узлами.

![]()

2. Кольцевая сеть. Сеть, в которой к каждому узлу присоединены две и только две ветви.

3. Древовидная сеть. Сеть, которая содержит более двух оконечных узлов и по крайней мере два промежуточных узла, и в которой между двумя узлами имеется только один путь.

4. Звездообразная сеть. Сеть, в которой имеется только один промежуточный узел.

5. Ячеистая сеть. Сеть, которая содержит по крайней мере два узла, имеющих два или более пути между ними.

6. Полносвязанная сеть. Сеть, в которой имеется ветвь между любыми двумя узлами. Важнейшая характеристика компьютерной сети — её архитектура.

В современном мире, переживающем информационный бум, всё большее значение приобретает проводная связь - телефония и интернет, которая позволяет людям не только общаться друг с другом на огромном расстоянии, но и пересылать за какие-то доли секунды огромные объёмы информации.

Существует несколько типов проводных линий связи:

1. медная витая пара проводов

2. коаксиальный кабель

3. волоконно-оптическая линия связи

Самой распространённой, дешёвой и простой в монтаже и последующем техническом обслуживании является витая пара. Волоконно-оптическая линия связи, напротив, является наиболее сложной и дорогостоящей.

Несмотря на бурное развитие в последние годы всевозможных средств беспроводной связи, таких, как мобильные или спутниковые телефоны, проводная связь, видимо, будет сохранять свои позиции ещё долгое время.

Основными преимуществами проводной связи перед беспроводной являются простота устройства линий связи и стабильность передаваемого сигнала (качество которого, например, практически не зависит от погодных условий).

Прокладка проводных (кабельных) линий связи для предоставления услуг телефонии и интернет, связана со значительными материальными затратами, а также представляет собой весьма трудоёмкий процесс. Однако, несмотря на подобные сложности, инфраструктура проводной связи постоянно обновляется и совершенствуется.

Беспроводные сетевые технологии группируются в три типа, различающиеся по масштабу действия их радиосистем, но все они с успехом применяются в бизнесе.

1. PAN (персональные сети) — короткодействующие, радиусом до 10 м сети, которые связывают ПК и другие устройства — КПК, мобильные телефоны, принтеры и т. п. С помощью таких сетей реализуется простая синхронизация данных, устраняются проблемы с обилием кабелей в офисах, реализуется простой обмен информацией в небольших рабочих группах. Наиболее перспективный стандарт для PAN — это Bluetooth.

2. WLAN (беспроводные локальные сети) — радиус действия до 100 м. С их помощью реализуется беспроводной доступ к групповым ресурсам в здании, университетском кампусе и т. п. Обычно такие сети используются для продолжения проводных корпоративных локальных сетей. В небольших компаниях WLAN могут полностью заменить проводные соединения. Основной стандарт для WLAN — 802.11.

3. WWAN (беспроводные сети широкого действия) — беспроводная связь, которая обеспечивает мобильным пользователям доступ к их корпоративным сетям и Интернету.

На современном этапе развития сетевых технологий, технология беспроводных сетей Wi-Fi является наиболее удобной в условиях требующих мобильность, простоту установки и использования. Wi-Fi (от англ. wirelessfidelity - беспроводная связь) - стандарт широкополосной беспроводной связи, разработанный в 1997г. Как правило, технология Wi-Fi используется для организации беспроводных локальных компьютерных сетей, а также создания так называемых горячих точек высокоскоростного доступа в Интернет.

Будущее развития телекоммуникационных услуг в немалой степени заключается в грамотном сочетании проводной и беспроводной связи, где каждый вид связи будет использоваться там, где это наиболее оптимально.

5. Вопросы самоконтроля

1. Перечислите основные способы организации межкомпьютерной связи.

2. Что такое сервер?

3. Что такое клиент?

4. Перечислите наиболее распространенные виды топологий сетей.

5. Какие типы проводных линий связи бывает?

6. Перечислите типы беспроводных сетевых технологий.

План

1. Понятие информационного процесса.

2. Понятие автоматизированной системы.

3. Функции АСУ.

4. Вопросы самоконтроля.

1. Понятие информационного процесса.

Работа с информацией – это информационный процесс.

Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации.

Информационные системы - системы, в которых происходят информационные процессы.

Если поставляемая информация извлекается из какого – либо процесса (объект), а выходная применяется для целенаправленного изменения того же самого объекта, то такую информационную систему называют системой управления. Виды систем управления:

• ручные,

• автоматизированные (человеко-машинные), автоматические (технические).

Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая автоматизированную технологию выполнения установленных функций.

Автоматизированная система управления или АСУ - комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.

АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п.

Термин автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает сохранение за человеком – оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо неподдающихся автоматизации.

2. Понятие автоматизированной системы

Понятие “Автоматизированная система управления” в России стало использоваться в 50-е годы ХХ века. Интенсивное применение таких систем начинается в 1970–1980-е годы. Оно было направлено в основном на облегчение рутинных операций.

Важнейшая задача АСУ - повышение эффективности управления объектом на основе роста производительности труда и совершенствования методов планирования процесса управления.

Различают АСУ объекты (технологическими процессами-АСУТП, предприятием-АСУП, отраслью-ОАСУ) и функциональные автоматизированные системы, например, проектирование плановых расчётов, материально-технического снабжения и т.д.

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: информационное, программное, техническое, организационное, метрологическое, правовое и лингвистическое.

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются:

• сфера функционирования объекта управления (промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и т.д.)

• вид управляемого процесса (технологический, организационный, экономический и т.д.);

• уровень в системе государственного управления, включения управление народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления отраслями (для промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное промышленное объединение, научнопроизводственное объединение, предприятие (организация), производство, цех, участок, технологический агрегат).

3. Функции АСУ

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы (действия):

• планирование и (или) прогнозирование;

• учет, контроль, анализ;

• координацию и (или) регулирование.

АСУ – гибкие интегрированные системы с элементами искусственного интеллекта. Они ориентированы на реализацию безбумажного, безлюдного управления объектом с подстройкой к изменяющимся внешним условиям и ресурсам. Реализация подобных задач строится на применении ЭВМ, объединённых информационной сетью или сетями с другими ЭВМ.

Следовательно, для успешного функционирования АСУ возникает потребность автоматизации информационных процессов, а значит и создания автоматизированных информационных систем (АИС). В результате появились информационные системы, позволяющие в автоматизированном режиме выполнять процессы, связанные с управлением производством и различными видами деятельности, а также с делопроизводством.

Информационные АСУ обладают возможностью представления информации в виде, удобном для последующего использования, обработки в ЭВМ, а также передачи её по каналам связи.

Автоматизированная информационная система (Automated information system, AIS) - это совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для хранения и (или) управления данными и информацией, а также для производства вычислений.

Основная цель АИС – хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи информации по соответствующим запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов большого числа пользователей.

К основным принципам автоматизации информационных процессов относят: окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, дружественность, соответствие стандартам.

Окупаемость означает затрату меньших средств, на получение эффективной, надёжной, производительной системы, возможностью быстрого решения поставленных задач. При этом считается, что срок окупаемости системы должен составлять не более 2–5 лет.

Надежность достигается использованием надёжных программных и технических средств, использования современных технологий. Приобретаемые средства должны иметь сертификаты и (или) лицензии.

Гибкость означает легкую адаптацию системы к изменению требований к ней, к вводимым новым функциям. Это обычно достигается созданием модульной системы.

Безопасность означает обеспечение сохранности информации, регламентация работы с системой, использование специального оборудования и шифров.

Дружественность заключается в том, что система должна быть простой, удобной для освоения и использования (меню, подсказки, система исправления ошибок и др.).

Основное назначение автоматизированных информационных систем не просто собрать и сохранить электронные информационные ресурсы, но и обеспечить к ним доступ пользователей. Одной из важнейших особенностей АИС является организация поиска данных в их информационных массивах (базах данных). Поэтому АИС практически являются автоматизированными информационно-поисковыми системами (АИПС).

Автоматизированная информационно-поисковая система - программный продукт, предназначенный для реализации процессов ввода, обработки, хранения, поиска, представления данных т.п. АИПС бывают фактографическими и документальными.

Фактографические АИПС обычно используют табличные реляционные БД с фиксированной структурой данных (записей).

Документальные АИПС отличаются неопределённостью или переменной структурой данных (документов). Для их разработки обычно применяются оболочки АИС.

4. Вопросы самоконтроля

1. Что такое информационный процесс?

2. Перечислите основные принципы автоматизации информационных процессов.

3. Какие элементы включают в себя функции АСУ?

План

1. Архитектура персонального компьютера.

2. Состав системного блока.

3. Основные функциональные характеристики компьютера.

4. Вопросы самоконтроля.

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, обработки и передач» информации.

Под архитектурой персонального компьютера понимается его логическая организация, структура и ресурсы, т. е. средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени.

В основу построения большинства компьютеров положены принципы, сформулированные Джоном фон Нейманом.

1. Принцип программного управления — программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

2. Принцип однородности памяти — программы и иные хранятся в одной и той же памяти; над командами можно выполнять те же действия, что и над данными!

3. Принцип адресности — основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек.

Компьютеры, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру.

Архитектура компьютера определяет принцип действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера, к которым относятся:

• центральный процессор;

• основная память;

• внешняя память;

• периферийные устройства.

Конструктивно персональные компьютеры выполнены в виде центрального системного блока, к которому через специальные разъемы присоединяются другие устройства.

В состав системного блока входят все основные узлы компьютера:

• системная плата;

• блок питания;

• накопитель на жестком магнитном диске;

• накопитель на гибком магнитном диске; накопитель на оптическом диске;

• разъемы для дополнительных устройств.

На системной (материнской) плате в свою очередь размещаются:

• микропроцессор;

• математический сопроцессор;

• генератор тактовых импульсов;

• микросхемы памяти;

• контроллеры внешних устройств; звуковая и видеокарты; таймер.

Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. Модульный принцип позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация системы опирается на магистральный принцип обмена информацией. Все контроллеры устройств взаимодействуют с микропроцессором и оперативной памятью через системную магистраль передачи данных, называемую системной шиной. Системная шина выполняется в виде печатного мостика на материнской плате.

Микропроцессор — это центральный блок персонального компьютера, предназначенный для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией.

Системная шина является основной интерфейсной системой компьютера, обеспечивающей сопряжение и связь всех его устройств между собой.

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:

• между микропроцессором и основной памятью;

• между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств; между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств. Порты ввода-вывода всех устройств через соответствующие разъемы (слоты) подключаются к шине либо непосредственно, либо через специальные контроллеры (адаптеры).

Основная память предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками компьютера.

Внешняя память используется для долговременного хранения информации, которая может быть в дальнейшем использована для решения задач. Генератор тактовых импульсов генерирует последовательность электрических символов, частота которых задает тактовую частоту компьютера. Промежуток времени между соседними импульсами определяет такт работы машины.

Источник питания — это блок, содержащий системы автономного и сетевого питания компьютера.

Таймер — это внутримашинные электронные часы, обеспечивающие автоматический съем текущего момента времени. Таймер подключается к автономному источнику питания и при отключении компьютера от сети продолжает работать.

Внешние устройства компьютера обеспечивают взаимодействие машины с окружающей средой: пользователями, объектами управления и другими компьютерами.

3. Основные функциональные характеристики компьютера

Основными функциональными характеристиками персонального компьютера являются:

1. производительность, быстродействие, тактовая частота.

Производительность современных ЭВМ измеряют обычно в миллионах операций в секунду;

2. разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция, в том числе и операция передачи информации; чем больше разрядность, тем, при прочих равных условиях, будет больше и производительность ПК;

3. типы системного и локальных интерфейсов. Разные типы интерфейсов обеспечивают разные скорости передачи информации между узлами машины, позволяют подключать разное количество внешних устройств и различные их виды;

4. емкость оперативной памяти. Емкость оперативной памяти измеряется обычно в Мбайтах. Многие современные прикладные программы с оперативной памятью, имеющей емкость меньше 16 Мбайт, просто не работают либо работают, но очень медленно;

5. емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера). Емкость винчестера измеряется обычно в Гбайтах;

6. тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках. Сейчас применяются накопители на гибких магнитных дисках, использующие дискеты диаметром 3,5 дюйма, имеющие стандартную емкость 1,44 Мб;

7. наличие, виды и емкость кэш-памяти. Кэш-память — это буферная, недоступная для пользователя быстродействующая память, автоматически используемая компьютером для ускорения операций с информацией, хранящейся в более медленно действующих запоминающих устройствах. Наличие кэш-памяти емкостью 256 Кбайт увеличивает производительность персонального компьютера примерно на 20%;

8. тип видеомонитора и видеоадаптера;

9. наличие и тип принтера;

10. наличие и тип накопителя на компакт дисках CD-ROM;

11. наличие и тип модема;

12. наличие и виды мультимедийных аудиовидео-средств;

13. имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы; 14. аппаратная и программная совместимость с другими типами ЭВМ. Аппаратная и программная совместимость с другими типами ЭВМ означает возможность использования на компьютере, соответственно, тех же технических элементов и программного обеспечения, что и на других типах машин;

15. возможность работы в вычислительной сети;

16. возможность работы в многозадачном режиме. Многозадачный режим позволяет выполнять вычисления одновременно по нескольким программам

(многопрограммный режим) или для нескольких пользователей

(многопользовательский режим);

17. надежность. Надежность — это способность системы выполнять полностью и правильно все заданные ей функции;

18. стоимость;

19. габариты и вес.

4. Вопросы самоконтроля

1. Что такое компьютер?

2. Перечислите принципы, сформулированные Джоном фон Нейманом.

3. Что входит в состав системного блока?

План

1. Назначение локальных сетей.

2. Способы соединения устройств существуют?

3. Топологии «звезда»

4. Топологии «шина»

5. Топологии «кольцо»

6. Вопросы самоконтроля

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный передатчик, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем.

Передача информации между компьютерами существует с самого момента возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, и решать множество других проблем.

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам сети.

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие диски, принтеры, выход в глобальную сеть и т.д.).

Абоненты сети– объекты, генерирующие или потребляющие информацию.

Любой абонент сети подключён к станции.

Станция– аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приёмом информации.

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая передающая среда.

Физическая передающая среда– линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных.

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость передачи данных (пропускная способность).

Скорость передачи данных– количество бит информации, передаваемой за единицу времени.

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных единицах Кбит/с и Мбит/с.

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и коммуникационной сети.

Виды сетей.

По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры, а в однородных наоборот. По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные.

|

Локальные сети (LAN, Local Area Network) объединяют абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, не более 2–2.5 км. Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу организации доступа к общим техническим и информационным ресурсам. |

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) объединяют абонентов, расположенных друг от друга на значительных расстояниях: в разных районах города, в разных городах, странах, на разных континентах (например, сеть Интернет). Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные компьютерные сети позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим ресурсам. |

|

|

|

Основные компоненты коммуникационной сети:

– передатчик;

– приёмник;

– сообщения (текст или изображение);

– средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, обеспечивающая передачу информации). Топология локальных сетей.

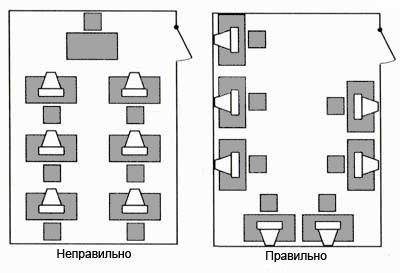

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их линиями.

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети.

Существует три основных вида топологии сети:

шина, звезда и кольцо.

Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи, и информация от

![]() остальным

остальным

Звезда (star), при которой к одному

каждый линию

через центральный

компьютер, на который ложится очень большая нагрузка, поэтому он предназначен только для обслуживания сети.

![]() Кольцо (ring),

при котором каждый компьютер передает информацию всегда только одному

компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию только от предыдущего в

цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью кольца является то,

что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому

затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только

Кольцо (ring),

при котором каждый компьютер передает информацию всегда только одному

компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию только от предыдущего в

цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью кольца является то,

что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому

затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только

затухание между соседними компьютерами.

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на удаленном расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов, самой популярной является сеть Интернет.

Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, работающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации из одного вида сетей в другой используются шлюзы.

Шлюзы (gateway)– это устройства (компьютеры), служащие для объединения сетей с совершенно различными протоколами обмена.

Протокол обмена– это набор правил (соглашение, стандарт), определяющий принципы обмена данными между различными компьютерами в сети.

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвечающие за передачу информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), отвечающие за функционирование специализированных служб.

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе данных, обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия пользователей называется сервером.

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, называется. Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее аппаратное и программное обеспечение.

Вопросы самоконтроля

1. Что такое локальные сети?

2. Какие способы соединения устройств существуют?

3. Плюсы и минусы топологии «звезда»

4. Плюсы и минусы топологии «шина»

5. Плюсы и минусы топологии «кольцо»

План

1. Эргономика

2. Система гигиенических требований

3. Защита информации, антивирусная защита

4. Вопросы самоконтроля

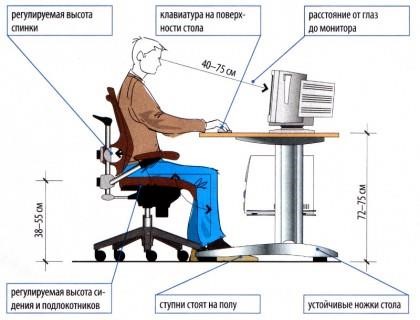

Эргономика – наука о том, как люди с их различными физическими данными и особенностями жизнедеятельности взаимодействуют с оборудованием и машинами, которыми они пользуются.

Цель эргономики состоит в том, чтобы обеспечить комфорт, эффективность и безопасность при пользовании компьютерами уже на этапе разработки клавиатур, компьютерных плат, рабочей мебели и др. для устранения физического дискомфорта и проблем со здоровьем на рабочем месте.

В связи с тем, что всё больше людей проводят много времени перед компьютерными мониторами, ученые многих областей, включая анатомию, психологию и охрану окружающей среды, вовлекаются в изучение правильных, с точки зрения эргономики, условий работы.

Так называемые эргономические заболевания – быстрорастущий вид профессиональных болезней.

Если в организации рабочего места оператора ПК допускается несоответствие параметров мебели антропометрическим характеристикам человека, то это вызывает необходимость поддержания вынужденной рабочей позы и может привести к нарушениям в костно-мышечной и периферической нервной системе. Длительный дискомфорт в условиях недостаточной физической активности может вызывать развитие общего утомления, снижения работоспособности, боли в области шеи, спины, поясницы. У операторов часто диагностируются заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы: невриты, радикулиты, остеохондроз и др.

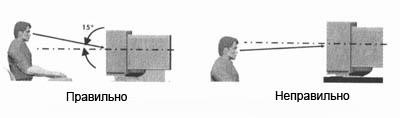

Главной частью профилактических мероприятий в эргономике является правильная посадка.

Негативные последствия работы за монитором возникают из-за того, что:

а) наш глаз предназначен для восприятия отражённого света, а не

излучаемого, как в случае с монитором (телевизором),

б) пользователю приходится вглядываться в линии и буквы на экране, что

приводит к повышенному напряжению глазных мышц.

Для нормальной работы нужно поместить монитор так, чтобы глаза пользователя располагались на расстоянии, равном полутора диагоналям видимой части монитора:

- не менее 50-60 см для 15" монитора;

- не менее 60-70 см для 17" монитора;

- не менее 70-80 см для 19" монитора; - не менее 80-100 см для 21" монитора.

Если зрение не позволяет выдерживать это расстояние, тогда уменьшите разрешение изображения и увеличьте шрифты.

Оптимальная диагональ экрана для работ с текстовыми документами - 15"-17" с разрешением 1024x768. Для графических работ необходим монитор 19"-21" при разрешении 1280х1024 и выше. Для игр рекомендуется 17"-19". Мониторы больших диагоналей приобретать не рекомендуется, т.к. от работы за слишком крупными мониторами, по словам пользователей, "глаза становятся квадратными".

От большого монитора необходимо сидеть дальше, чем от маленького. И в итоге угловая площадь монитора остается такой же. Но сфокусировать глаз на мелком изображении, находящемся в 1-1.5 метрах от глаза становится труднее, что ведет к перенапряжению зрительного аппарата. Чем крупнее объект на экране монитора, тем меньше утомляемость. Поэтому компьютерные игры с их рисованными фигурами утомляют меньше, чем цифры и буквы.

Экран монитора должен быть абсолютно чистым. Периодически и при необходимости протирайте его специальными салфетками.