Урок №2

Тема урока: Л.Бетховен «Патетическая соната» 1, 2, 3 части.

Цель урока: продолжить знакомство учащихся с сонатой № 8 Л.Бетховена, проследить за главной и побочной темой и уметь определять драматургию музыкального произведения.

Задачи урока:

- образовательные: повторить с учащимися пройденный материал по сонатной форме включить, актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное для восприятия нового материала;

- развивающие: развивать умение учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определять их характер и настроение;

- воспитательные: воспитывать организованность, активность, интерес к изучаемому материалу.

Тип урока: комбинированный (рассказ, беседа, анализ, слушание музыки).

Вид урока: новая тема на основе повторения и обобщения полученных знаний.

Методы: проблемный (подводящий к теме диалог, побуждающий диалог от проблемной ситуации), музыкальные обобщения, эмоциональная драматургия, ассоциативные связи, звуковая и зрительная наглядность, сравнение.

Дидактическое и материально-техническое обеспечение урока: учебник, тетради, плакат с названием «Патетическая соната», плакат эмоциональных терминов, портрет композитора, аудио- и видеозаписи, компьютер, доска.

Ход урока.

1. организационный момент (приветствие)

2. Повторение пройденного материала, ответы на вопросы

На прошлом уроке мы начали знакомиться с «Патетической сонатой» Л.Бетховена. Давайте ответим на следующие вопросы, что такое Соната, камерная музыка, циклическая форма, сонатная форма? В каком году написана соната? Что собой представляет начало сонаты?

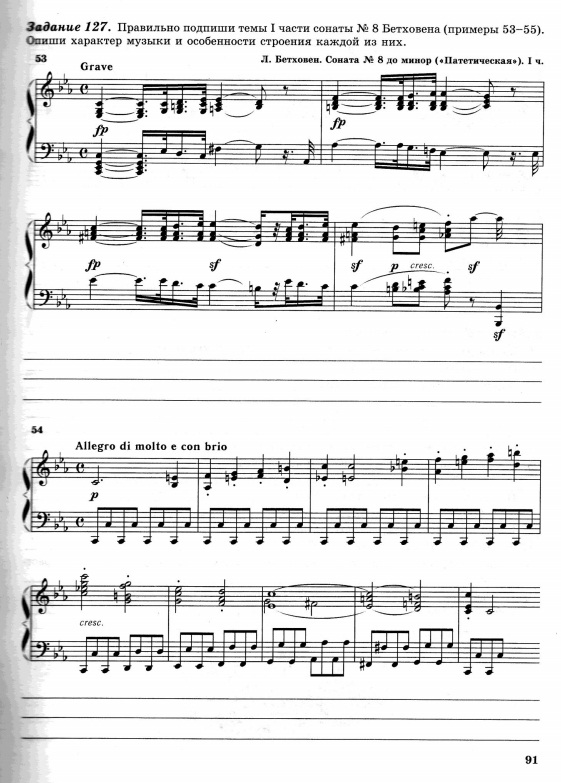

3. Разбор и анализ 1 части.

|

Напряженная главная партия перерастает в бурную размашистую связующую партию, подводящую к побочной партии. Это тоже страстно воодушевленная как бы окрыленная тема. Ее взволнованный характер подчеркнут; необычной для классических правил тональностью ми-бемоль минор (обычной здесь была бы тональность ми-бемоль мажор, параллельная главной — до минору):

Экспозицию завершает заключительная партия ми-бемоль мажоре — с бурными стремительными пассажами и появлением в конце фрагмента темы главной партии.

Слайд 24. Разработка строится на противопоставлении главной темы и темы вступления (её лирического, «молящего» варианта). Монолитности разработки способствует единая ритмическая пульсация (из главной темы). Этот "бурлящий" ритм не даёт ослабеть энергии движения ни на миг.

В репризе значительно сжата связующая партия. Немного сокращена также побочная партия, которая сначала звучит в фа миноре и только затем в основной тональности до минор. Это делает репризу еще более динамичной. А в момент, когда она подошла к самому концу, начинается кода. Вдруг опять слышатся — как многозначительное напоминание — скорбные мотивы-возгласы из вступления. Но их «отметает» еще один смелый взлет темы главной партии, завершая первую часть.

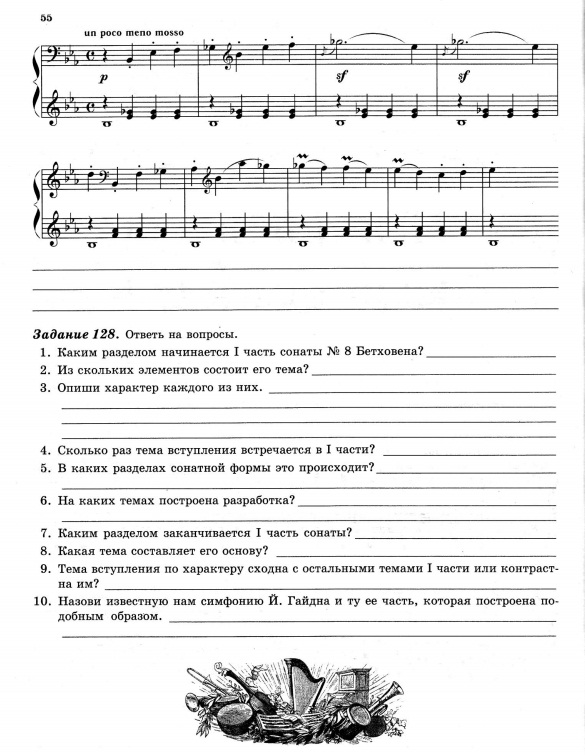

4. Разбор и анализ 2 части.

Слайд 25. Давайте послушаем 2 часть. Как меняется здесь состояние героя? Какие чувства переживает герой?

Музыка, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление событий I части, как необходимый момент самоуглубления, внутренней сосредоточенности.

Тема воспринимается как мудрое и проникновенное, исполненное возвышенного благородства размышление, наступившее после конфликтов и бурь, слышавшихся в первой части:

В симфонии эту прекрасную мелодию могли бы спеть виолончели, а в опере — бархатный низкий женский голос. Когда же она тотчас повторяется октавой выше, можно представить себе, что ее поют скрипки.

Во второй теме (с такта 17) Чудятся успокаивающие, тихие отзвуки голосов природы. А еще одна, третья тема имеет сумрачный характер (ее тональность — ля-бемоль минор). Она сопровождается напряженно пульсирующими триолями. И в ее кульминации проступают тревожные восклицания:

Когда же в последний раз возвращается первая тема, в нее переходит взволнованное триольное сопровождение к мелодии. Однако вся вторая часть заканчивается мягко успокаивающей краткой кодой.

5. Разбор и анализ 3 части.

Слайд 25. Звучит 3 часть.

Финал сонаты, в целом умеряет драматизм сонатного Allegro. Его характер более объективен, в нём больше народности, жанровости (танцевальный оттенок в главной теме).

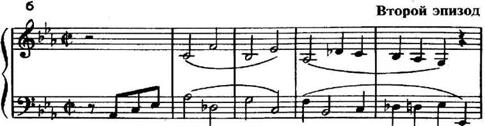

Эта тема повторяется в финале четыре раза — как рефрен формы рондо. А между ее повторами возникают три эпизода. Они оттеняют рефрен словно игровые эпизоды в хороводном танце. Из эпизодов первый и третий — одинаковые в тематическом отношении, но один звучит в ми-бемоль мажоре, а другой в до миноре, то есть как побочная партия сонатного allegro в экспозиции и репризе. Второй же, центральный эпизод (в тональности ля- бемоль мажор, с применением полифонических приемов) выполняет роль разработки:

|

Так складывается общая форма финала — рондо-соната. Завершается же он энергичной кодой с решительной мужественной концовкой в качестве итога образного развития всего цикла:

Следовательно, трагедия «рока» разрешается в «Патетической» в оптимистическом ключе.

Слайд 26. Какую мысль в целом утверждает композитор, прибегая к рондообразности построения финала? (Борьба, не останавливаться – идти вперёд, достигать своих целей…)

6. Итог урока.

Слайд 27. На примере сонаты №8 «Патетической» Бетховена мы подробно познакомились с сонатной формой в музыке. Музыка Бетховена наполнена образами борьбы, стремлением не сдаваться, именно этому учит нас музыка, которая была написана уже около 250 лет назад.

7. Домашнее задание.

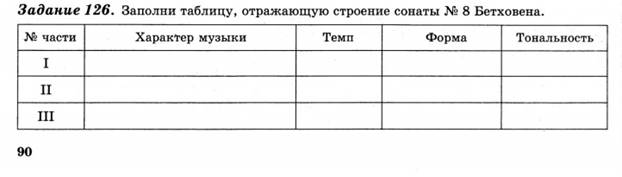

Читать учебник на стр. 74-80. Выполнить письменно задания в рабочей тетради №126, №127,№128.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.