Мужественно защищали Родину наши земляки - краснокутцы. Ради светлой весны Победы в рядах защитников Родины сражалось 9213 наших земляков-уроженцев района. 3294 из них погибли в боях, умерли от ран, замучены в плену или пропали без вести. Всех погибших назвать не возможно, но, практически, в районе нет семьи, которой бы не коснулось горе. Преклоняемся перед памятью наших земляков. Пусть их имена напоминают новым поколениям, какой высокой ценой завоевана победа.

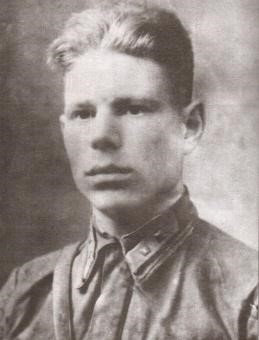

Семен Ильич Харламов – Герой Советского Союза,

сын железнодорожника, родился 30 апреля

Семен Ильич Харламов – Герой Советского Союза,

сын железнодорожника, родился 30 апреля

1921 года в селе Красный Кут, ныне город

Саратовской области. После окончания в 1938 году 8 классов железнодорожной школы № 33 учился в аэроклубе, до 1940 года в Чкаловском пехотном училище (г. Оренбург) 30 апреля 1942 года окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков.

На фронте с мая 1942 года по май 1945 года, командир эскадрильи 163 истребительного полка 4 воздушной армии. Воевал на Южном, Закавказском.

Северокавказском, 4 украинском и 2 Белорусском

фронтах. Бил врага на Кубани, в Крыму, на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии. Свою первую победу над врагом С.И. Харламов одержал 24 мая 1942 года. Прикрывая с эскадрильей наши наземные войска в районе Ростова – на – Дону молодой летчик встретил 6 «юнкерсов», шедших под прикрытием истребителей на бомбардировку переднего края нашей обороны. Смело атаковав противника, Харламов подбил одного «мессера», а затем вступил в схватку с бомбардировщиками. Несколькими очередями ему удалось повредить «юнкерса», ведущего группы, который пытался со снижением уйти на свою территорию, но был добит меткой очередью советского истребителя. Объятый пламенем «Юнкерс» упал близ станции Каневская.

В годы войны Семен Ильич показал себя непревзойденным мастером воздушной разведки. Из общего количества боевых вылетов (756) 419 совершены на истребителях ЯК-1, Лагг-3 и Лаг-5, с целью разведки войск противника, его боевой техники и оборонительных истребителей и зенитной артиллерии противника

По всем разведданным, переданным Харламовым по радио с борта самолета на командный пункт 4-й воздушной армии, штурмовая и бомбардировочная авиация наносила массированные удары по противнику.

Эскадрилья Харламова считалась лучшей во всей 4-й воздушной армии по ведению ближайшей разведки.

Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» гвардии капитану, командиру эскадрильи 163 истребительного полка С.И. Харламову было присвоено 23 февраля 1945 года за 726 боевых вылетов, успешную разведку противника, участие в 85 воздушных боях, 4 сбитых самолета противника лично и 2 в группе.

Шел ему тогда только 24 год. На фронте он был дважды ранен.

После войны женился на летчице, Герое Советского Союза Надежде Васильевне Поповой.

До 1950 года командовал полком. В 1955 году окончил Военно-Воздушную академию (ныне имени Ю.А.Гагарина). В 1955-57 годах – советник командира истребительной авиадивизии за рубежом. До 1959 года командовал дивизией в Киевском военном округе. В 1961 году окончил военную академию Генштаба. 229 авиадивизия, которой он командовал, с 1961 года стала основой Краснознаменной Таманской дивизии РВСН, расположенной в пос. Татищево под Саратовом. В 1961-64 гг. заместитель командующего 24 воздушной армией по боевой подготовке (группа советских войск в Германии), а в 1964-67 гг. – 1й заместитель командующего 26 воздушной армией (Белорусский военный округ). В 1967-71 гг. - командир 36 воздушной армией (южная группа войск в Венгрии). С мая 1971 года по май 1972 года находился в Египте в качестве главного советника по ВВС. В 1972-1988 годы – заместитель председателя ЦК ДОСААФ по авиации. Генерал-полковник авиации (1975), заслуженный летчик

СССР (1972), С.И. Харламов награжден орденом Октябрьской революции (1977), пятью орденами Красного Знамени (1944-2, 1945, 1968, 1969 г.), орденами Александра Невского (1944), Отечественной войны 1-й (1985) и 2-й (1943) степенями, 2-мя орденами Красной Звезды (1943 и 1954 г.), медалями.

В последний свой приезд он увозил с родины традиционный, но родной подарок – шкатулку с горстью Краснокутской земли.

Прожил С.И. Харламов до 5 мая 1990 года. В этот день на торжественном открытии в Запорожье памятника А.И. Покрышкину С.И. Харламов скончался, похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.

Жена

С.И.Харламова – Надежда Васильевна Попова,

дочь ж/д рабочего, родилась 17 декабря 1921 года в деревне Шабановка, на Украине, училась в

Донецке, мечтала стать летчицей.

Жена

С.И.Харламова – Надежда Васильевна Попова,

дочь ж/д рабочего, родилась 17 декабря 1921 года в деревне Шабановка, на Украине, училась в

Донецке, мечтала стать летчицей.

В 15 лет поступает в аэроклуб. В 1937 году в 16летнем совершила свой первый и свой первый

Затем она окончила Херсонскую авиашколу и стала работать летчиком-инструктором. В 19 лет стала одной из первых женщин, принятых в состав 588-го полка ночных

Позднее он был

переименован в 46-й гвардейский Таманский бомбардировочный авиаполк,

сформированный на Саратовской земле М.М. РАСКОВОЙ.

Женщинам выдали ношенную мужскую летную форму, и летом они начали летать на видавших виды самолетах 20-х годов ПО-29 конструктора Поликарпова. В народе их называли «кукурузниками» и «небесными тихоходами». Эти двухместные бипланы имели фанерный фюзеляж с натянутой поверх него хлопчатобумажной тканью перкалем. Радиосвязи не было никакой, аэронавигация осуществлялась при помощи секундомера и карты. Не было ни вооружения, ни парашютов. На самолете под крыльями можно было разместить всего две бомбы. Из-за этого летчицам приходилось совершать за ночь несколько боевых вылетов. Надежда Попова однажды совершила за ночь 18 вылетов!

Бомбы сбрасывались с помощью троса. Поскольку самолеты ПО-2 ничем не были защищены, 588 полк летал только ночью и занимался в основном изматывающими бомбардировками немецких военных укреплений, тыловых баз и складов.

Из-за того, что ПО-2 был легкий, он летал на небольшой высоте. Летчицы часто пролетали незамеченными над радарами противника. Они подлетали на определенное расстояние к цели, глушили двигатели, беззвучно планировали, сбрасывали бомбы, снова запускали моторы и летели домой. Немцы называли их «ночными ведьмами» За каждую сбитую «ночную ведьму» немецким летчикам Люфтваффе обещали «Железный крест». Чтобы ночью уйти от немецких зениток, прожекторов истребителей, надо было иметь стальные нервы, совершая опасные обманные маневры. Тех, кто поддавался страху и терялся, сбивали, и они сгорали заживо в самолетах.

Как вспоминает Надежда Васильевна, трудно было летать зимой. Когда летчица выглядывала из-за козырька кабины, чтобы лучше разглядеть цели, она получала обморожение от обжигающего ветра. А ноги в кирзовых сапогах очень мерзли, но думать надо было о том, как разбомбить цель. Времени на эмоции не оставалось. Приспосабливались по - разному: утепляли ноги, защищали лицо. Надежда Попова, которой было присвоено звание подполковника, была одной из лучших летчиц 588 полка и одной из самых везучих. Она совершила 852 боевых вылета, воевала на Северном Кавказе возле Грозного, под Ростовом-на-Дону и Новороссийском, в Севастополе, на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии. Ее несколько раз сбивали, она неоднократно совершала вынужденную посадку. Но каждый раз возвращалась живой и невредимой.

С С.И. Харламовым она впервые повстречалась в колонне отступающих наших войск. Когда в июле 1942 года ее сбили на Северном Кавказе. Семен Ильич так же был сбит в бою. Через бинты были видны только его глаза. Но он покорил девушку своими шутками. На войне они потом неоднократно встречались и оба стали Героями Советского Союза 23 февраля 1945 года, когда им, летчикамкапитанам присвоили это звание одним Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1945 года. Дойдя в конце войны до Берлина, они 10 мая 1945 года написали свои имена на стене Рейхстага: «Надя Попова из Донбасса» и «Семен Харламов. Саратов». Вскоре после этого они поженились и прожили вместе 45 лет до самой смерти Семена Ильича Харламова.

После войны, когда в 1945 году полк

«ночных ведьм» расформировали, Надежда Васильевна осталась в авиации. Ушла на

командующую звена к мужу в полк, снова начала работать летчиком инструктором,

долгие годы занималась общественной деятельностью. Кроме Ордена Ленина и медали

Золотая Звезда героя, Н.В. Попова была награждена тремя орденами Красного

Знамени, Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом «Знак Почета»,

орденом Дружбы народов. Умерла

После войны, когда в 1945 году полк

«ночных ведьм» расформировали, Надежда Васильевна осталась в авиации. Ушла на

командующую звена к мужу в полк, снова начала работать летчиком инструктором,

долгие годы занималась общественной деятельностью. Кроме Ордена Ленина и медали

Золотая Звезда героя, Н.В. Попова была награждена тремя орденами Красного

Знамени, Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом «Знак Почета»,

орденом Дружбы народов. Умерла

Еще

один наш земляк был удостоен награды. Это Александр

Федорович Симоненко родился в 1912 селе

Карпенка ныне района Саратовской

Еще

один наш земляк был удостоен награды. Это Александр

Федорович Симоненко родился в 1912 селе

Карпенка ныне района Саратовской

области. После смерти отца 16-летний становится единственным многочисленной семьи (с матерью 10

девочек и 2 мальчика) вступает в колхоз. кузнецом, овладевает

профессией тракториста, закончить ему удалось только начальную школу.

страшного голода в 1933 году мать с в живых 3 дочерями

Анфисой, Екатериной) и сыновьями (Александром и Иваном) уезжает в Туркмению. Сначала в Ашхабад, потом в Байрам-Али. Здесь Александр Федорович работает слесарем, токарем. Потом трактористом во 2-й Туркмен-Каменской МТС Марыйской области. За доблестный труд он неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными подарками. Перед войной женился. У жены Марии родился сын Александр и дочь Катя.

В 1942 году Туркмен-Каменским районным военкоматом Александр Симоненко призывается в ряды Красной Армии, а жена с детьми переезжает в

Ашхабад. До этого в 1941 году старшая сестра Евдокия Федоровна Соловьева (Симоненко) с детьми из-за «хлопковой» болезни переезжает в Красный Кут.

Александра призывают в армию. Он попадает под Сталинград, потом на Центральный и 4-й Украинский фронт. После ранения в Сталинграде Симоненко А.Ф. лечился в Саратовском госпитале. Выздоровел в марте 1943 года на несколько часов заехал в Красный Кут к сестре Евдокии и опять на фронт. После этого Евдокия получила от него 2 письма и третье с известием о его гибели.

13 апреля 1944 года во время боев за освобождение Советского Крыма автоматчик 91 отдельного мотоциклетного батальона (19 танковый корпус, 4-й Украинский фронт) рядовой Александр Симоненко действовал в составе группы разведчиков на танке у с. Ашага-Джамин (ныне село Геройское Сакского района Крымской автономной республики)

При подходе к селу танк Т-34 прямым попаданием вражеского снаряда был выведен из строя. 9 десантников-разведчиков, в т.ч. и А.Ф. Симоненко, попали под перекрестный огонь с ближайших высот. Им пришлось принять неравный бой с батальоном румын. Бой длился около 2-х часов. Когда закончились боеприпасы, румынский капитан предложил разведчикам сдаться в плен. «Русские никогда не сдаются» - последовал ответ. Румыны ринулись на горстку наших бойцов. Вот как писала в 1955 году Красногвардейская районная газета «Огни маяка» о подвиге нашего земляка и его товарищей:

«Рядовой Симоненко смело вступил в рукопашный бой. Саперной лопатой и прикладом он за 20 минут раскроил головы 10-и нападающим на него солдатам, нескольких ранил, с первого удара прикончил офицера. Но силы были на стороне врага и бесстрашного разведчика связали, уже перед самым штабом Александру Федоровичу удалось вырваться из пут, и снова завязался поединок безоружного советского солдата с вооруженными гитлеровцами. Фашисты учинили над оставшимися в живых разведчиками жестокую расправу. Александра Симоненко кололи и били прикладом. Солдат стиснул зубы и на все расспросы отвечал молчанием. Даже фамилии своей не назвал. Враги перебили Симоненко руки и ноги, выламывали ребра. Выбили челюсть, но он продолжал хранить молчание. Раздетых, истекающих кровью разведчиков поволокли через село к оврагу и расстреляли на глазах местного населения. Несмотря на тяжелые раны, разведчики смогли встать на ноги и принять смерть, как герои. Из 9 разведчиков в живых остался только один – Ершов В.А., которого тайно подобрали и выходили местные жители. Командир батальона майор Григорьев, заполняя наградной лист на рядового Симоненко, написал, что он воевал и умер, как богатырь и что танкисты отомстят за гибель героев» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года всем 9 разведчикам было присвоено звание Героя Советского Союза.

В селе Геройское Сакского района восьми из них установлен памятник. В мае

1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бывшее село ОртаАблам было переименовано в село Симоненко. Расположено оно теперь в Краснознаменском Совете Красногвардейского района автономной республики Крым. В Краснознаменской общеобразовательной средней школе создан музей имени девяти Героев Советского Союза. Одной из школ в Туркмении присвоено имя А.Ф. Симоненко.

В Красном Куте о нашем герое узнали только в 1984 году из письма следопытов 4 класса школы села Геройское. Наш адрес они нашли в книге А. Кулакова «Огнем и броней», вышедшей в 1978 году в Москве. В издательстве «Ордена «Знак Почета» ДОСААФ СССР»

Есть упоминания о Симоненко А.Ф. и в книге «Герои Советского Союза - туркменистанцы», г. Ашхабад, 1948 год, составлено по документам и материалам Госархива Туркменской ССР. В этой книге местом рождения Симоненко А.Ф. указана Украина. Действительно, еще во время войны на юге Полтавской области, рядом со Старым Орликом было небольшое село Карпенки. Откуда в середине XIX века переселились к нам на Еруслан карпенцы. Да и село наше в то время называлось «Карпенки» без «а» в конце. В настоящее время из близких родственников Симоненко А.Ф. в Красном Куте и селе Карпенка никого нет. Журихину Н.В. в 2007 году удалось узнать адрес Колесниковой Валентины Васильевны, дочери Соловьевой Евдокии Федоровны. Племянницы А.Ф. Симоненко, проживающей с дочерями Людмилой, Ольгой и внучкой Мариной в Ростове-на-Дону. При встрече в 2008 году в Красном Куте Валентина Васильевна много рассказывала о себе и своей семье. По воспоминаниям Валентины Васильевны Александр Федорович – ее дядя, был среднего роста. Плотного телосложения, светловолосым и голубоглазым. Таким она, семилетняя девочка запомнила его, когда в ноябре 1942 года видела в сани тарном поезде, который стоял на станции Красный Кут. Следуя в Саратов, и когда ее мама принесла для раненных по их просьбе полное ведро соленых помидор и огурцов.

Евгений Васильевич Решетников родился 21 августа 1921 года в Дергачах ныне Саратовской области в крестьянской семье, которая в 1928 году переехала в Красный Кут. Здесь Евгений Решетников учился в ж/д школе вместе с Семеном Харламовым. Будущим Героем Советского Союза, сидели за одной партой, жили на одной улице-Краснокутской. Неразлучные друзья Сеня и Женя зимой катались на лыжах и коньках, летом на велосипеде и лодке. С наступлением весны играли в лапту и чехарду, футбол и казанки. Купались в Еруслане. Вода в нем тогда была чистой и прозрачной. По вечерам гуляли по Московской или в парке.

После окончания школы (Семен в 1938 году, Евгений в 1940 году) жизненные пути их разошлись. Евгений Решетников в ноябре 1941 года оканчивает военную школу авиамехаников (ВВШАМ) и направляется в Сталинградскую военно-авиационную школу пилотов (СВАШТ) на аэродром «Гумрак» для обслуживания учебных самолетов этого училища. Здесь Евгений Васильевич неоднократно встречается с Семеном Харламовым, который учился в этой школе.

Во второй половине 1942 года на этот аэродром перебазировалась ударная группировка ВВС под командованием полковника Василия Сталина, и молодых автомехаников стали привлекать к подготовке боевых самолетов.

В июле 1943 года Евгения Васильевича направляют в Харьковское авиационно-техническое училище, которое в то время находилось в Душанбе (Сталинобад), после окончания которого в июле 1944 года он получает назначение в 857 отдельный полк, входивший в состав Краснознаменной перегоночной дивизии под командованием известного полярника Героя Советского Союза генерала-майора Ильи Павловича Мазурука. Дивизия занималась перегонкой по лендлизу американских истребителей «Аэрокобра» и «Кингкобра» в сопровождении бомбардировщиков «Бостон» по северной трассе «Аляска-Сибирь», оснащенной основными и запасными аэродромами, протяженностью 6450 км. Перегонка осуществлялась опытными советскими летчиками пяти полков, которых отбирали со всех фронтов.

Первый полк, приняв американские самолеты от советской военной миссии, перегонял их из Фербенкса (на Аляске) через Берингов пролив в Уэлькаль (Чукотка), 2 полк до Сеймчана (Колыма), 3 полк до Якутска. 4 полк до Киренска (Иркутская область). 5 полк до Красноярска.

Был еще 6 полк ГВФ, летчики которого возвращали военных летчиков пяти полков к месту их первоначальной дислокации, самолеты этого полка находились на всех пунктах «перегоночной цепочки»

От Аляски до Красноярска летели над безбрежной тундрой. Тайгой и восточносибирскими горными хребтами Черского и Верхоянскими, в сложных, постоянно меняющихся погодных условиях. При плохой радиосвязи и нулевой видимости из-за плотных облаков, тумана, экипажи самолетов часто теряли ориентировку, сталкивались с горными хребтами и вершинами высоких деревьев. Особенно трудно было зимой. При 50-60 градусах мороза моторное и трансмиссионное масло густело, тормозная жидкость вытекала, шланги лопались, резина деформировалась. До конца маршрута (в первый период перегонки) часто не хватало бензина, потом стали подвешивать дополнительные легко сбрасываемые бензобаки.

На высоте 5-6 км в масках быстро заканчивался кислород. Самолет покрывался ледяной коркой.

Летели обычно «журавлиным клином» во главе с «Бостоном». У кого кончался бензин, в Якутске садились первыми и сразу освобождали взлетную полосу. С неисправными шасси садились последними.

Ангаров не было. Бортмеханики обслуживали самолеты на свежем воздухе. Моторы прогревали всю ночь.

Летчики 857 отдельного полка перегоняли американские самолеты из Красноярска через Свердловск (Екатеринбург). Казань (Арзамас) в Кубинку и на фронтовые аэродромы. Возвращались в Красноярск на Ли-2. Хотя на этом маршруте не было горных хребтов и сильных до 60 градусов морозов, условия перегонки самолетов зимой 1944-45 гг. были очень трудными. К концу войны из 20 экипажей остались только 3. Остальные 17 погибли.

Евгений Васильевич летал бортмехаником на «Бостоне-3» с командиром полка полковником Марьяновским.

В феврале 1945 года 857 перегоночный полк был переведен в Курск для перегонки бомбордировщиков ПЕ-2 из Казани и ТУ-2 из Фили под Москвой на фронтовые аэродромы.

Всего за время действия авиатрассы «Аляска-Красноярск-Кубинка» на фронт было доставлено 7928 американских самолетов.

За это же время советской промышленностью было отправлено боевых самолетов: в 1942 году – 25 тыс., в 1943 – 35 тыс., в 1944 – 45 тыс.

Военная миссия наших летчиков по перегонке самолетов по трассе «АляскаСибирь» и дальше была совершенно секретной не только во время войны, но и после нее. Все, кто был причастен к ней, ходили под клятвой «неразглашения тайны»

Даже якутам-охотникам много лет не разрешали подходить к останкам самолетов и экипажей. Из-за этого долго бытовала вопиющая несправедливость к тем, кто ценой своей жизни помогал победить фашистскую германию, перегоняя в сложных природно-климатических условиях очень нужные для фронта самолеты. Сами летчики, бортмеханики, штурманы и обслуживающий персонал не были приравнены к участникам ВОВ, не получали наград, даже посмертно, не пользовались заслуженными льготами.

Только после 1960 года стали известны имена живых и пропавших без вести. Теперь геологи, охотники, туристы, поисковые отряды вместе с летчиками гражданской авиации все чаще находят в тайге останки экипажей разбитых самолетов. И встают обелиски по всей суровой северной трассе.

Тайная секретная служба на этой трассе наложила отпечаток подозрительности и в мирное время. После войны с октября 1947 года по август 1985 года Евгений Васильевич работал в Бугурусланском, переименованном 12 июня 1948 года, в Краснокутское летное училище гражданской авиации (КЛУГА). Был преподавателем, старшим преподавателем, начальником военного спеццикла, председателем цикловой комиссии, читал лекции по устройству самолетов ПО-2,АН-2, ЯК-18,ЛИ-2, по особенностям конструкции реактивных самолетов, по организации работ авиации спецприменения. По этим предметам подготовил более 12 тыс. пилотов и 300 штурманов.

За время учебы в училищах и службы в вооруженных силах СССР изучил и обслуживал более 25 типов самолетов конструкторов Полякова, Антонова, Туполева, Яковлева, Лавочкина, Ильюшина, вертолета МИ-2, американских

самолетов «Бостон Б-30», «Аэрокобра Р-39» и «Кобра Р-63»

В послевоенное время Евгений Васильевич был награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и «Орденом Знак Почета»

Так оценили тогда его ратный и мирный труд. А был Евгений Васильевич высокопрофессиональным, добросовестным, исполнительным и скромным работником.

Женился он в 1944 году. Жена – Любовь Ивановна прожила с ним без малого 69 лет, подарила ему 2 дочерей – Людмилу и Марину – ныне пенсионеров. У них теперь 11 внуков, правнуков и праправнуков.

Умер Евгений Васильевич Решетников, как и Семен Ильич Харламов, 5 мая только 2013 года. Пережив своего друга юности ровно на 23 года. похоронили его на Краснокутском кладбище. С Семеном Харламовым он встречался неоднократно во время его приезда в Красный Кут.

Белоусов Михаил Артемьевич (1907 – 2000 гг.) родился в семье сапожника. 5 ноября 1907 года

в селе Красный Кут в то время Новоузенского уезда Самарской губернии.

Белоусов Михаил Артемьевич (1907 – 2000 гг.) родился в семье сапожника. 5 ноября 1907 года

в селе Красный Кут в то время Новоузенского уезда Самарской губернии.

С декабря 1915 г. по 1920 г. работал учеником электромонтера на электростанции Чевненко, рабочим 21 дистанции железной дороги, рабочим в кинотеатре им. Карла Маркса, почтальоном в районной связи и заведующим «Союзпечати» В апреле 1932 года по партмобилизации (член ВКП (б) с 1932 года) был призван в Красную Армию, где за 9 лет прошел путь от младшего командира, политрука роты, комиссара полка до слушателя Военно-политической академии им.

В.И. Ленина. После окончания академии, уже во

время ВОВ, был направлен на работу в военные органы КГБ, пройдя за 26 лет службы путь от старшего оперуполномоченного до начальника крупного военного объединения.

С 3 июня 1941 года по день Победы находился на фронтах: Южном, ЮгоЗападном, Сталинградском и 2-м Украинском. Участник обороны Киева, Харькова, Сталинграда, сражения на Курской дуге (под Прохоровкой), на Днепре, операций Корсунь-Шевченковской, Уманской, Яссо-Кишиневской, Бухарестской, Будапештской, Братиславской и Венской. В августе 1943 года под Белгородом был тяжело ранен, после выздоровления возвратился на фронт.

После войны служил на Краснознаменном и Балтийском флоте, в Прибалтийском, Дальневосточном, Прикарпатском, Киевском военных округах. В группе советских войск в КНР и Германии.

Награжден 6 боевыми орденами и 6 медалями. Ветеран ВОВ, ВЧК, КГБ,

Почетный сотрудник органов госбезопасности. Генерал-майор с февраля 1958 года, в отставке с октября 1966 года.

После выхода в отставку дважды побывал в Красном Куте. Встречался с друзьями юности, учителями и учениками средней школы № 3 и просто со знакомыми.

В 1980 годы опубликовал 2 книги, в том числе «Об этом не сообщалось», в которых рассказывает о боевых буднях сотрудников госбезопасности, о встречах с государственными деятелями своей страны и за рубежом. В 1994 году закончил автобиографическую повесть «На родных берегах Еруслана», рассказывающей о детстве и юности автора, о землякахкраснокутцах, о событиях, которые происходили в начале 20-го века и в первые десятилетия советской власти.

Голодов Василий Емельянович родился в 1915

году в селе Красный Кут. В 1938 году участвовал

в боях с японцами на Халхин-Голе, в 1939 году – с белофиннами. Младший политрук 158 Краснокутского

полка.

Голодов Василий Емельянович родился в 1915

году в селе Красный Кут. В 1938 году участвовал

в боях с японцами на Халхин-Голе, в 1939 году – с белофиннами. Младший политрук 158 Краснокутского

полка.

В годы ВОВ был активным участником Бобруйского подполья в Белоруссии, потом комиссаром и командиром партизанского отряда им. С.М. Кирова 37 бригады им. А.Я. Пархоменко.

О нем и бобруйских подпольщиках рассказывается в книге В.Яковенко «На оккупированной земле».

«Андрей Кузьмич Колесников, инженержелезнодорожник, был родом из Одессы. До войны работал в Белостоке инженером на железной дороге. Поезд, на котором он эвакуировался вскоре после начала войны, попал под бомбёжку. Жена Андрея Кузьмича погибла, а сам он был ранен. После долгих скитаний в августе 1941 года Колесников оказался в Бобруйске. В Бобруйске во время немецко-фашистской оккупации Андрей Кузьмич Колесников возглавлял одну из подпольных групп, работавшую на бирже труда. Андрей Кузьмич развернул активную деятельность и оказал Бобруйскому подполью огромную услугу. Им были направлены на работу в организованные оккупантами учреждения энергичные и преданные делу люди. Например, Голодов Василий Емельянович - офицер, попавший в окружение, во время оккупации Бобруйска входил в подпольную группу, возглавляемую А. К. Колесниковым.

Благодаря своему

положению Колесников сделал посыльным на бирже труда Василия Голодова. Являясь

курьером на бирже, Василий Емельянович имел возможность свободно

передвигаться по городу в любое время, через него

поддерживалась связь с другими подпольными группами. В

ночь на 7 ноября 1941 года В. Голодов вывесил красный флаг на здании

биржи труда. Спустя некоторое время, В.Е. Голодов ушел в партизанский отряд им. С. М. Кирова, который входил в состав 37-й партизанской бригады им.

А.Я. Пархоменко Минского соединения.

Командиром отряда был Храпко Николай Борисович (в 1943 г. ему

было 32 года). Голодов Василий Емельянович, которому исполнилось в 1943 году всего

27 лет, стал комиссаром отряда. Погиб наш земляк в болотах 19 декабря 1943 года

вместе со всем своим отрядом, окруженный многочисленными

немецко-фашистскими войсками. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с

немецко-фашистскими захватчиками, Василий Емельянович Голодов награжден Орденом

Ленина. На фото: 1943 год. Командование

партизанского отряда имени Кирова 37-й партизанской бригады имени А.Я.

Пархоменко Минского соединения: стоят

(слева направо)

Благодаря своему

положению Колесников сделал посыльным на бирже труда Василия Голодова. Являясь

курьером на бирже, Василий Емельянович имел возможность свободно

передвигаться по городу в любое время, через него

поддерживалась связь с другими подпольными группами. В

ночь на 7 ноября 1941 года В. Голодов вывесил красный флаг на здании

биржи труда. Спустя некоторое время, В.Е. Голодов ушел в партизанский отряд им. С. М. Кирова, который входил в состав 37-й партизанской бригады им.

А.Я. Пархоменко Минского соединения.

Командиром отряда был Храпко Николай Борисович (в 1943 г. ему

было 32 года). Голодов Василий Емельянович, которому исполнилось в 1943 году всего

27 лет, стал комиссаром отряда. Погиб наш земляк в болотах 19 декабря 1943 года

вместе со всем своим отрядом, окруженный многочисленными

немецко-фашистскими войсками. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с

немецко-фашистскими захватчиками, Василий Емельянович Голодов награжден Орденом

Ленина. На фото: 1943 год. Командование

партизанского отряда имени Кирова 37-й партизанской бригады имени А.Я.

Пархоменко Минского соединения: стоят

(слева направо)

начальник штаба отряда

лейтенант Сыроквашин

Сергей Васильевич, командир отряда Храпко

Николай Борисович, комиссар отряда

политрук Голодов

Василий Емельянович.

Сидят: начальник разведки отряда Василий

Кучугура, начальник особого отдела отряда Леонид Виноградов.

Павел Ильич Ильин родился 6 марта 1915 года в селе Воскресенка в то время Краснокутской волости Новоузенского уезда Самарской губернии, ныне Безымянского района Саратовской области, в бедной крестьянской семье, окончил 7 классов Воскресенской 7 летней школы.

В 1937 году был призван в РККА (рабоче-крестьянскую Красную Армию) С ноября 1939 года по 13 марта 1940 года участвовал в войне с Финляндией. За умелое командование войсковым подразделением награжден медалью «За боевые заслуги». В июле 1941 года в районе Нарвы принял первый бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Зимой 1941-1942 гг. командовал отдельным гвардейским минометным дивизионом «катюш». Весной 1942 г. награжден Орденом «Красной Звезды». Осенью и зимой 1941-1943 гг. принимал участие в Сталинградском сражении. Был тяжело ранен. Награжден вторым орденом «Красной Звезды»

Летом 1943 года участвовал в боях на Курской дуге. Третий раз ранен. Награжден Орденом «Боевого Красного Знамени».

В конце 1943 и весь 1944 год участвует в освобождении Польши. Дважды награждался орденом Отечественной войны I степени.

В 1944 году за отличные боевые действия по освобождению г. Гданьска (Польша) награждается орденом Александра Невского.

В апреле 1947 года демобилизован по состоянию здоровья. Принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, неоднократно бывал в средних школах №1, №2, №3 нашего города. В последние годы проживал по ул. Пролетарская, д.26.

Наш Чапаев - так называли гвардии полковника П.П. Варыпаева солдаты его 138 гвардейского стрелкового Краснознаменного Берлинского полка, входившего в состав 48 гвардейской стрелковой Краснознаменной Криворожской дивизии 28 армии.

Родился Павел Павлович Варыпаев в селе Дьяковка, тогда еще Новоузенского района Самарской губернии. Ныне Краснокутского района Саратовской области в крестьянской семье. Трудное было детство у парнишки. В 1927 году не стало отца, вслед за ним из жизни ушла мать. Окончив 3 класса земской школы. В 15 лет начал трудиться: пас лошадей, пахал землю. Когда в колхозе появились трактора. Стал трактористом. Быстро освоив новую технику, гордился тем, что управляет стальным конем. По комсомольской путевке отправился на строительство железной дороги Уральск-Илецк. Одновременно с работой учился.

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии, где вступил в ВКП (б) – КПСС. Война застала Павла Павловича в Чернигове на Украине, в звании лейтенанта на должности командира батальона. Вихрь войны носил его по военным дорогам до победного 1945 года. Воевал в войсках Юго-Западного, Степного 1 и 2 Украинского и 2и3 Белорусского фронтов, оборонял Киев. Сталинград со своим 138 гвардейским стрелковым полком. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию, штурмовал Кенигсберг, Берлин. Победу встретил недалеко от Праги.

До командования полком Павел Павлович познал, что такое отступление, окружение и прорыв. Командовать 138 гвардейским стрелковым полком Варыпаеву П.П. довелось вскоре после его возвращения из Ташкента, где при эвакуированной туда военной академии им. М.В. Фрунзе действовали ускоренные курсы переподготовки командующего состава.

После этого вместе с полком участвовал в освобождении Харькова, Днепропетровска, Кривого Рога, Бреста… особенно запомнилось Павлу Павловичу освобождение Бреста. Командир дивизии генерал-майор Корчиков приказал Варыпаеву сходу приступить к штурму товарной станции Брест.

П.П.Варыпаев не собирался устилать дорогу к цели трупами своих солдат, о чем и доложил комдиву, потребовав поддержки саперами и артиллерией. После разминирования и артподготовки командир полка, стреляя на ходу из пулемета, повел своих солдат в бой. В течение суток, с 27 на 28 июля 1944 года 138 гвардейский стрелковый полк вместе с подразделениями 20 стрелкового корпуса захватил вокзал, весь город, цитадели Брестской крепости и вышли на берег реки Западный Буг. Белоруссия была окончательно освобождена от немецко-фашистских оккупантов.

В августе 1944 года походным маршем двинулись к границе с Восточной

Пруссией, где бои с врагом отличались особой жестокостью, где стрелял каждый дом, сарай, дерево, куст, где каждый километр давался только с боем и большими потерями. Рискуя своей жизнью, находясь на передовых позициях батальонов полка, Павел Павлович был тяжело ранен в бедро. Не долечившись в госпитале, вернулся в полк в то время, когда началось решительное наступление на Кенигсберг.

После разгрома немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии 138 гвардейский стрелковый полк года принимал участие в штурме Берлина. Где вместе с 3 танковой армией маршала Рыбалко на броне танков ворвались в Берлин и 22 апреля 1945 года подошли к Тельтов-каналу, берега которого были превращены в железобетонные стенки высотой 6-7 метров, все мосты были взорваны. Под прикрытием нашей артиллерии и пехоты, которая вела огонь из всех видов стрелкового оружия, саперы полка, переправившись через канал на надувных лодках, закладывали взрывчатку и крушили железобетон. В образовавшиеся разломы бойцы Варыпаева ворвались в Тельтов – парк и метр за метром, улица за улицей, квартал за кварталом продвигались к логову врага – рейхстагу. Будучи раненным в голову. Гвардии полковник Варыпаев продолжал управлять действиями своих подразделений. 2 мая 1945 года полк первым соединился с войсками 1 Белорусского фронта и вместе с ними ликвидировал Берлинскую группировку войск противника.

После разгрома и капитуляции немецких войск в Берлине воины 138 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка оставили свои подписи на стенах поверженного рейхстага.

За успешные боевые действия по разгрому немецко-фашистских войск в Берлине 138 гвардейскому стрелковому Краснознаменному полку было присвоено наименование «Берлинский».

3 мая 1945 года 28 армия получила боевой приказ на освобождение Чехословакии.

День Победы – 9 мая 1945 года воины Варыпаевского полка встретили в городе Румбурге, в нескольких километрах от Праги.

Смелость, мужество, героизм, умелое командование полком принесли заслуженную славу командиру прославленного полка гвардии полковнику Варыпаеву Павлу Павловичу. Солдаты и офицеры полка называли Варыпаева П.П. «Наш Чапаев». Он трижды был ранен. Награжден 3 орденами боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны

1 и 2 степени, орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и боевыми медалями: «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Берлина» и 8 юбилейными медалями.

Орденами великих русских полководцев А. Невского, А. Суворова, и М. Кутузова обычно награждали генералов и маршалов Советского Союза. Павел Павлович Варыпаев еще мог быть и Героем Советского Союза.

17 мая 1945 года командир 48 гвардейской стрелковой Краснознаменной Криворожской дивизии генерал-майор Корчиков написал представление на

П.П.Варыпаева «За умелую организацию наступления, нанесение противнику большого ущерба в живой силе и технике, личное мужество и героизм, проявленные на поле боя, способствующие успеху наступательных действий тов. Варыпаев П.П. достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Его поддержал командир 20 стрелкового Брестского корпуса генерал-майор Шварев. Но у командующего 28 армией генерал-лейтенанта Лучинского было свое мнение. 10 июня 1945 года он написал на представлении: «Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого 2 степени».

Чем - то не понравился Павел Павлович Варыпаев генерал-лейтенанту Лучинскому, как в свое время Василий Иванович Чапаев Троцкому.

А Павел Павлович и так был героем среди солдат своего полка и односельчандьяковцев. Вся его жизнь была достойна подражания.

На родину, в Дьяковку, Павел Павлович Варыпаев вернулся сразу после окончания войны, через 10 лет службы в Советской Армии вместе с женой Ниной Ивановной – москвичкой. Он мог остаться жить в Москве, но его неудержимо тянуло на родину к землякам в Дьяковку, в Краснокутский район. Здесь построили дом. Вырастили 3 дочерей – Светлану, Ирину и Елену, развели прекрасный сад.

Павел Павлович жил скромно. Перед начальством не выслуживался, от приглашений на торжественные мероприятия не отказывался. С удовольствием занимался патриотическим воспитанием молодежи, в совхозе долго работал зам. директора по хозяйственной части, в сельской школе руководил начальной военной подготовкой, обучал мальчишек основам стрелкового дела, строевой подготовке. Много рассказывал о войне, о солдатах своего полка.

В музее созданным его руками, висят стенды, посвященные односельчанам – ветеранам войны и труда, однополчанам. Здесь же висит портрет Павла Павловича. Полковой художник запечатлел 28 летнего гвардии полковника, нашего земляка - воина, труженика, человека.

Ушел из жизни Павел Павлович Варыпаев после тяжелой продолжительной болезни 10 января 1995 года.

Шесть братьев Валентины Александровны Лаврентьевой (Надеждиной): Аверьян, Михаил, Василий, Павел, Владимир, Николай ушли на фронт. В живых остался только Аверьян. Почти вся семья, мужская половина, была принесена в жертву на алтарь Победы. Их не спрашивали, хотят они этого или нет. Просто другого пути не было. На фронт ушли и два двоюродных брата Валентины Александровны Владимир и Иван. С войны они тоже не вернулись.

Павел Александрович Надеждин

Павел Александрович Надеждин

(1908 –август 1941 гг.)

Павел рос в обычной деревенской семье, окончил, как и все его ровесники сельскую школу и когда встал вопрос о дальнейшей учебе, Павел выбрал военное училище и окончил его. Был направлен в распоряжение Тбилисского горвоенкомата. Молодой офицер Надеждин не мог знать тогда, что до войны оставалось совсем мало времени. Он нес службу, радовался красоте природы Кавказа, осваивал местный диалект, знакомился с традициями и обычаями грузин. И чем больше узнавал Павел о них, тем больше уважал этот трудолюбивый и гордый народ. В письмах домой он писал, что начал учить грузинский язык –

приедет домой, расскажет о службе на грузинском. Прислал он домой и фотографию: молодой красивый парень с правильными чертами лица и с ясным взглядом на мир, где им, Надеждиным, словно самой судьбой предуготовано быть счастливыми и надеяться на удачу. Но Павел не вернулся в отпуск: 22 июня 1941 года он узнал о нападении на нашу страну гитлеровской Германии. Жизнь резко менялась. Он, военный, должен был быть в первых рядах защитников своей страны, своего народа. Он переживал за оставшихся в Ахмате братьях ,о сестрах, о родителях. Отца могли взять на фронт, уйдут братья: как же они вдвоем – мама и сестры – будут жить без них, мужчин семьи Надеждиных?! Но ничего, война долго не продлится, потому что правда на нашей стороне, а вот когда он вернется домой, он окружит их такой заботой и любовью, что забудут они страшные дни войны. Павел дал себе честное слово, а если мужчины их рода давали слово, держать они его умели!... Ему было легче всего: офицер, он готовился, учился воевать, был внутренне готов к встрече с врагом. Но гибель всегда на войне рядом, и Павел не верил в свою смерть – такие молодые не умирают, умирают слабые старики, старцы…

Смотрит с фотографии стенда в музее «Семья Надеждиных. Село «Ахмат» молодой офицер с внимательными глазами. О чем думал он тогда, 22 июня 1941 года? О жизни? О доме? О маме? О жене - Александре Семеновне, проживающей по адресу: ул. Краснокутская, д.97.

Меланья Николаевна получила свидетельство о гибели сына Павла в начале августа 1941 года: «Пропал без вести».

8 июня 1946 года на запрос жены Павла – Александры Семеновны - пришло извещение: «пропал без вести в августе 1941 года»

Владимир Александрович Надеждин

Владимир Александрович Надеждин

Владимир воевал на фронте с первых дней войны. Он не знал о смерти брата Павла, поэтому, наверное, мечтал о встрече со всеми своими братьями. Сильный, готовый к борьбе, он надеялся, что война закончится быстро: все бойцы, как и он, полны ненависти к захватчикам, к фашистам, напавшим на нашу мирную землю. Он, Владимир, знал, что его цель на войне – защитить женщин и детей, оставшихся в тылу, стариков. Самым дорогим на земле местом стал родной дом, именно туда стягивались все нити мыслей и надежд его братьев. Их пятеро – они сила! Добрая, созидательная. Они умеют всё! Вместе они за час могли прополоть огород, наполнить колодезной водой огромную бочку во дворе. Любая работа спорилась у них. И здесь они разве спасовали бы? Воевали бы в одной дивизии, полку, роте, взводе. Поддерживали бы друг друга, закрывали бы своей грудью. Насколько легче было бы воевать тогда! Вот только где они сегодня, его родные братья? Быстрее бы война окончилась, быстрее бы собраться дома, в Ахмате, за столом в родном доме. И чтобы отец и мама рядом. А еще сестры. Наверное, любовь к ним и давала силы. Он научился нести патрульную службу, стоять на посту, подниматься в атаку, был даже в рукопашном бою. Пока судьба его берегла. Владимир прошел несколько боев и не был ни разу ранен. Это было простое везение, но он воспринимал его как проекцию на будущее – счастливую и долгую: если не ранили – значит, не убьют… Он верил в прогнозы уже воевавших на фронтах первой мировой войны, они говорили о том, что тогда немцы злее были, и оружие наше слабее, а сейчас вон сколько людей страну защищают – защитят!

Смерть поджидала его в бою. Рота только что вышла из боя, когда фашистские танки пошли на окопы… Он метнул связку гранат. Взрыв он уже только видел, но уже не слышал…

Он был похоронен в общей могиле, на фанерном кресте написали дату гибели и – химическим карандашом – фамилии погибших. Фамилия

«Надеждин» стояла первой…

Василий Надеждин уехал из родного дома в 16 лет, еще до войны.

После службы в армии приехал на великую стройку века – в Комсомольск-наАмуре. Здесь он ударно трудится, счастливый возможностью своим трудом

приближать счастливое завтра, строить новые города…

Здесь

Василий встретил красавицу Надежду. Умная девушка сердцем увидела трудолюбивого

и ответственного паренька – скромного и неразговорчивого. Нет, он не был

замкнутым, просто в присутствии Надежды он забывал все слова, ничего не видел и

не слышал, кроме её лица, ее голоса… Присутствие Надежды мирило его с

неудобствами и тяжелыми условиями жизни в Сибири. Они словно понимали друг

друга без слов. И Василий написал домой письмо: сообщил, что женится на лучшей

из всех девушек – на Надежде. Получил благословение матери, и молодые люди

отпраздновали комсомольскую свадьбу.

Здесь

Василий встретил красавицу Надежду. Умная девушка сердцем увидела трудолюбивого

и ответственного паренька – скромного и неразговорчивого. Нет, он не был

замкнутым, просто в присутствии Надежды он забывал все слова, ничего не видел и

не слышал, кроме её лица, ее голоса… Присутствие Надежды мирило его с

неудобствами и тяжелыми условиями жизни в Сибири. Они словно понимали друг

друга без слов. И Василий написал домой письмо: сообщил, что женится на лучшей

из всех девушек – на Надежде. Получил благословение матери, и молодые люди

отпраздновали комсомольскую свадьбу.

Василий хотел привезти Надю домой,

показать красоту девушки, но бригада, где работал Василий, боролась за звание Коммунистической, каждый человек был на счету, и Василий решил отложить поездку до новых времен - лучших.

Вскоре он стал отцом, испытав ни с чем несравнимое чувство гордости за рождение ребенка. Надежда и он стали для первенца лучшими родителями на свете. Он делил с женой все заботы о малыше, старался взять на себя часть ее трудов, помогал стирать и гладить пеленки, купал малыша. Рождение сына дало ему ощущение такой нужности, необходимости собственного «я», что всё остальное на время отодвинулось, стало на время мельче, незаметнее… Всё внимание Василия и Надежды сосредоточилось на ребенке. Вырастить его здоровым и счастливым, подготовить к взрослой жизни, дать четкое разделение добра и зла, лжи и правды, трудолюбия и лени – задача юной четы Надеждиных. Они строили планы на лето, мечтали съездить в Ахмат, познакомить родственников мужа со своим малышом. Но 22 июня 1941 года началась война. Василий по комсомольской путевке вместе с женой ушел на фронт: Надежда не могла оставаться в тылу, когда свобода и независимость страны, её будущее было под угрозой. В том, что война будет суровой, они не сомневались. Да, она будет жестокой, но короткой. Они разобьют фашистов и вернутся, а пока они могут оставить своего ребенка в детском доме. Ненадолго. А потом, счастливые, вернутся с победой и заберут сына… Не известно, что чувствовала молодая женщина, отдавая свое дитя в чужие руки, но иначе поступить тогда она просто не могла… Война оказалась для них долгой. Они погибнут в марте 1945 года, чуть-чуть не дожив до победы. Что стало с их ребенком – неизвестно. На имя сестры 17 апреля 1976 года придет похоронка на Василия (адрес: Московская, 45). Валентина Александровна возьмет листок в руки… и страшные строчки поплывут у ней перед глазами.

Михаил Александрович Надеждин (1912 -

Михаил Александрович Надеждин (1912 -

Мишу она также не смогла спасти… Как же так? Не может быть, чтобы её Мишу – самого умного, доброго – и убили? Как? За что? Он ведь сам никогда никого не обидел – ни словом, ни действием. Она, мать, учила их только добру… Выходит, в этой жизни надо уметь быть и злым, чтобы выжить? Значит, война – проверка? Но зачем человек должен убивать человека? Мать даёт жизнь, и Меланья Надеждина не принимала сердцем и

умом закономерность войны! Нет!- кричало ее материнское сердце… Плакала душа… Но только суше при дочери становились ее глубокие мудрые глаза, только сдержаннее слова и движения… Часть ее души умерла вместе с погибшими детьми.

В Ахмате был полдень, когда почтальон стукнул в окно Меланьи Надеждиной. Она поняла по выражению лица почтальона, что случилось… Рука не поднималась взять извещение. Это была четвертая по счету смерть её детей… И снова словно отрезали часть сердца матери, словно кто-то безжалостный сжал ее сердце и не отпускал больше. Нечем стало дышать, померк свет… Только темными стали краски окружающего мира…Сынок! Но упал голос матери, не достигнув слуха сына…

И всё-таки надеялась мать, что, может быть, всё ещё и обойдётся! Вдруг не её сыновья гибли? Ведь война, мало ли что… Может, еще вернутся? Оставались на войне еще сын Аверьян и муж. Как истово молилась она, как просила Бога сохранить сына и мужа, вернуть их домой с победой целыми и невредимыми… Известий с фронта так и не было. И мать ждала…

Пришел великий День

Победы. Не дождалась Меланья Надеждина ни мужа, ни сыновей. Вернулся только

один из сыновей – Аверьян. Вернулся раненым, но с желанием жить дальше,

строить, забыть войну в ежедневных бесчисленных мирных заботах… Он был для матери всеми её сыновьями, она

любила его одного за всех тех, кто не пришел с войны, остался на поле

боя…

Пришел великий День

Победы. Не дождалась Меланья Надеждина ни мужа, ни сыновей. Вернулся только

один из сыновей – Аверьян. Вернулся раненым, но с желанием жить дальше,

строить, забыть войну в ежедневных бесчисленных мирных заботах… Он был для матери всеми её сыновьями, она

любила его одного за всех тех, кто не пришел с войны, остался на поле

боя…

Большую цену заплатила семья Надеждиных за Победу. На её алтарь были положены четыре жизни – светлые, чистые, благородные. Погиб глава семейства. Не вернулись два двоюродных брата. Семь извещений о смерти получили Надеждины. Семь несостоявшихся судеб, семей, жизней. И – беда матери, которой уже никогда не

встретить своих сынов у порога, не обнять, не усадить за стол, не

поговорить…

Михаил и Аверьян.

1885-1967 гг.

1885-1967 гг.

стала семья

большая и дружная.

гибели, смерти,

музее им. Г.С.Титова был большой стенд о семье Надеждиных, которая проводила на войну 5 человек, а дождалась только одного… Поклон вам до земли, Надеждины! И тебе спасибо, ахматская земля, что родились здесь, жили, учились и работали будущие защитники родного края, Отечества…

Они должны были встретиться. И даже их фронтовой путь стал для них дорогой навстречу друг другу.

Жарким был июнь 1941 года. Валюша Кокорева успешно сдала выпускные экзамены. Позади оставалась школа в городе Новая Ладога Ленинградской области. Она получила аттестат и вместе с одноклассниками встречала восход солнца на берегу Невы. Полупрозрачный воздух белых ночей, гулкая ночная тишина города и утро – утро полной свободы выбора, утро полного безмятежного счастья! Ничего, казалось, не могло омрачить их настроения, погасить юношескую радость. Но это было утро самого трагического дня 1941 года - 22 июня. Война!

Валя Кокорева 23 июня 1941 года по комсомольской путевке была направлена вместе с подругами оборудовать родную школу под госпиталь. Работа осложнялась налетами фашистских самолетов. А с 4 июля 1941 года Валя начинает учиться в полковой танковой школе в городе Ленинграде. Вместо шести обязательных месяцев учебы они получают документы об окончании школы через 3 месяца. Место призыва – Волховский РВК Ленинградской области, Волховский район. Её направляют в 1-ю Отдельную Краснознаменную ордена Суворова Ленинградскую танковую бригаду стрелком-радистом танка Т-34. Осень 1941 года была тяжелой и для танковой бригады, где воюет Валентина Кокорева. Бои идут в районе Средней Рогатки. Получен приказ: «Стоять, ни шагу назад!» Врыты в землю танки. Атаки немцев постоянные. Смерть товарищей, ежеминутная угроза гибели, бесконечные бомбежки, нескончаемые налеты вражеской авиации – всё пережила Валентина. Крепла ее сила воли, дороже и дороже становились все, кто воевал рядом с ней, разделяя трудности военных будней. Бои и бои. И нет им конца…

В 1942 году Валентина Кокорева получает приказ перевозить детей из блокадного Ленинграда. Город был в полной блокаде уже почти год. Гибли солдаты, умирали от голода мирные люди. Не было света, воды, еды. Авиационные налеты на город сменялись артобстрелом. Страдали взрослые, но на страдание детей было невозможно смотреть. Их привозили к переправе – молчаливых, худых, с большими серьезными глазами, и Валентине стоило большого труда, чтобы не заплакать, не броситься к ним с собственным скромным солдатским пайком. Она знала, что обязана сохранить их жизни, и без того столько уже переживших детей войны… Первые свои награды – медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За отвагу» - она получит в 1942 и в 1944 гг.

…Этот день начался для Мирона Плотникова, уроженца села Ахмат, необычно. Это была уже его третья по счету война. Что такое война, Плотников знал хорошо: за его спиной уже был опыт двух войн – японской и финской. С финской войны он привез самодельный нож с деревянной, из карельской березы, ручкой. Им он в рукопашном бою смог уничтожить трех вражеских солдат и уцелеть. Он хранил нож как трофей. Теперь нож мог пригодиться снова… В свои 25 лет он был морально и физически готов защищать Родину, село, дом, где оставались его ждать сестры: Сима, Тая, Надя… Он должен был вернуться живым сюда и с этой войны.

На Ленинградском фронте предстояло сражаться Плотникову Мирону. В Карелии, принял он новое боевое крещение под г. Канделаки. Положение северной столицы трагическое: 8 сентября 1941 года немцы смыкают полностью блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Дивизия, где воюет Плотников, получает приказ «стоять до последнего». Ожесточенные бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

Год 1942 входит в военную жизнь Мирона как год напряженных боев, когда равновесие сил кажется ослабевающим. И тогда – борьба до потери сил, до последнего дыхания... Он командир, под его началом жизни солдат. Только разведка – уши и глаза командира. Он разрабатывает досконально каждое задание, всё – в режиме экономии времени, с целью сохранить людей как боевую единицу. Стремление помочь блокадному Ленинграду было неодолимым. Каждый бой был как последний. 19 ноября 1942 года Плотникова награждают орденом Боевого Красного Знамени. Война продолжалась…

1943 год начался массированным наступлением наших войск в районе Ленинграда. 27 января 1943 года была прорвана блокада. Почти год страшных, напряженных боев. Следовало закрепить успех. В январе 1944 года блокада была снята полностью. Плотников Мирон Иванович, майор, начальник разведки дивизии, был уже кавалером двух орденов. До встречи с Валентиной оставались считанные месяцы…

Танковый полк получает приказ освободить Карельский перешеек. Затяжные бои длятся до июля. Потом – пополнение, отдых, и новый приказ – освободить Прибалтику, взять город Таллин. Первым врывается в Таллин танк старшего лейтенанта Якова Лобова, где механик-радист ст. сержант Валентина Кокорева… 22 сентября 1944 года, 11 часов утра. Кокорева, являясь начальником рации, восстановила под непрерывным огнем противника связь со штабом полка. Она получает сведения, что на пирсе готовятся к отправке немецкие солдаты. Танк Лобова с красным флагом дает первый залп по кораблям и стреляет без перерыва. Вражеские корабли срочно отходят от пристани. Теперь задача Кокоревой, которая за рычагами вместо погибшего механика, так ловко вести танк, чтобы создать впечатление, что он не один пробирается по узким улочкам Таллина, чтобы стрелять отовсюду… За этот бой Валентина Кокорева, как и весь экипаж, была награждена орденом, а Яков Михайлович Лобов получил звание Героя Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»).

Здесь, на берегу Балтийского моря, у острова Эзель (Сааремаа), полк, где служит Кокорева, берет с бою столицу Курессаари. Она получает пулевое ранение. Здесь, около разбитого танка, юную Валю, раненую, без сознания, находит Мирон Плотников. Удивление, гордость за смелую девушку, стремление быстрее помочь ей – вот что движет молодым командиром. Уже в госпитале узнает Валя, кто был её спасителем.

Они встретятся, чтобы никогда не расставаться, после войны, потому что каждый встретит Победу отдельно друг от друга: Валентина – в Праге, Мирон – в Варшаве. В 1949 году он привезет её в родной ему Ахмат. Они создадут крепкую семью, вырастят двух сыновей. Он будет работать механизатором, она – сначала в колхозе, а потом – в регистратуре железнодорожной амбулатории. Так вчерашняя танкистка, человек огромного мужества, свяжет свою жизнь с железной дорогой. И к работе она будет относиться так же ответственно, как привыкла делать это на фронте. Любое задание, приказ там – не подлежал оспариванию, здесь – идет порой та же борьба, тот же бой – за спасение жизни человека. Только здесь над тобой мирное небо… Она была человеком активной гражданской позиции, никогда не отказывалась от приглашения выступить перед школьниками, курсантами, студентами. Её знали в городе, уважали и долго потом помнили – всегда жизнелюбивую, красивую, в черном строгом костюме и белоснежной блузке…

Валентина Алексеевна и Мирон Иванович Плотниковы прошли свой жизненный путь достойно: оба участники войны, имеют боевые награды, супруги, родители, ветераны труда. А еще они верили в то, что железная дорога обладает фантастическим свойством врачевать души: звать за собой, обещать и дарить надежду. Поэтому и выходил Мирон Плотников на станции Урбах и шел 40 км по шпалам, вдыхая ароматы степи и терпкий запах, исходящий от шпал. С этой железнодорожной станции начиналась для него малая Родина, та, ради свободы и счастья которой воевали Плотниковы. Спасибо им за воинский подвиг!

За годы ВОВ трудящиеся нашего Краснокутского района внесли в фонд обороны страны 17млн. 895тыс. 026 рублей. На эти деньги строились для Красной Армии танки и самолеты. На деньги собранные нашими земляками был построен самолёт, на котором летал известный лётчик Иван Михайлович Дубовик. За годы войны он произвёл 391 боевой вылет. И. М. Дубовик активный защитник Ленинграда и ледовой дороги на Ладожском озере. Решением исполкома комитета Краснокутского городского Совета народных депутатов от 18.01.1980 г. за №3 улица Трудовая была переименована в улицу имени гвардии майора И. М. Дубовика.

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех войн, когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала более двадцати миллионов человеческих жизней. В этой войне были убиты, сожжены в

крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы людей. Стон и боль стояли на земле. Народы Советского Союза сомкнулись в единый кулак.

Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. Плечом к плечу с воинами

Советской Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года советские медики, медики

женщины. Медицинские работники, не щадя себя, оказывали раненым помощь непосредственно на поле боя. Они знали, что причина гибели бойцов, помимо травм, несовместимых с жизнью, является ещё шок и большая потеря крови. За вынос раненых с поля боя санитарам-носильщикам и санитарам Сталиным был подписан приказ «О представлении к правительственным наградам». Таким образом, за хорошую боевую работу было награждено большое количество санитаров-носильщиков медалью «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также представлены к ордену «Красной Звезды», были награждены и орденом «Красного Знамени» и орденом Ленина.

Санитары, медицинские сёстры, врачи, санинструкторы – все они отважно выполняли свой долг на поле битвы Великой Отечественной войны, кто у постели раненого, кто в операционной во фронтовых и тыловых госпиталях. В эти годы на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях, действующей армии, в партизанских отрядах, в местных командах противовоздушной обороны находились солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти на помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов, а кто-то из них вытаскивал на своей спине поля боя убитых и раненых. Среди медиков было много своих «матросовых», которые, спасая раненых, прикрывали их своими телами от пуль и осколков снарядов. Большой вклад в дело спасения и лечения раненых внёс тогда Советский Красный Крест.

Во время Великой Отечественной войны было подготовлено несколько сот тысяч медицинских сестёр, санитарных дружинниц, санитаров, более 23 миллионов человек были подготовлены по программе «Готов к санитарной обороне СССР».

Эта страшная, кровопролитная война потребовала большого количества донорской крови. Во время войны в стране насчитывалось более 5,5 миллиона доноров. Большое количество раненых и больных воинов были возвращены вновь в строй.

Когда в 1941 году грянула война, Краснокутский кантон автономной республики немцев Поволжья стал Краснокутским районом Саратовской области. Военное время, естественно, нанесло свой отпечаток на деятельность здравоохранения района. Например, в 1943 году, исполком райсовета обязал главного врача Ахматской больницы Гаценко в течение 2 недель прооперировать всех призывникоов, подлежащих операционному лечению. Фронту требовалось здоровое поколение. Районный торговый отдел обязали полностью обеспечить потребность больниц мылом и керосином. Было так же принято решение изыскать возможность приобретения для больницы 3 коров. Начиная с лета 1942 года, в районе дислоцировались 5 эвакогоспиталей для раненных бойцов и офицеров, доставляемых из района Сталинградской битвы.

В первые же дни Великой Отечественной войны для нужд армии и флота в тылу страны приступили к развертыванию мощной госпитальной сети. 22 сентября 1941 г. вступило в действие Постановление Государственного комитета обороны «Об улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров Красной Армии». Крупнейшая госпитальная база была развернута на территории Саратовской области, которая включила в себя 8,5% (!) общего коечного фонда страны. 24 июня 1941 г. в Саратове было сформировано Управление местного эвакуационного пункта (УМЭП-45). Наша область обладала хорошим потенциалом: 2438 врачей, 10500 коек, медицинский институт, большое количество общественных зданий, хорошие коммуникации, развитая промышленность и сельское хозяйство. В намеченный срок было сформировано 36 госпиталей на 12300 коек. Для госпиталей были выделены лучшие и наиболее удобные помещения школ, институтов, гостиниц и санаториев. О впечатляющих результатах деятельности Саратовских госпиталей в годы Великой Отечественной войны красноречиво свидетельствуют цифры. Было принято 634304 раненых и больных, эвакуировано в тыл — 150408, проведено лечение до исхода - 483896 человек. Возвращено в часть 344325 человек, или 71,14% от числа всех лечившихся. За этими сухими цифрами стоит поистине героический труд и самопожертвование саратовских медиков. С началом Сталинградской битвы Саратов и Саратовская область стали прифронтовыми, поток раненых возрос многократно. До 21 августа 1942 г. активно использовалась эвакуация раненых и больных по Волге и по железной дороге на правом берегу. Когда Сталинград был отрезан немцами с севера, запада и юга, остался только один путь эвакуации — на восток через Волгу, а затем по железной дороге по направлению: ЛенинскБаскунчак-Красный Кут-Урбах-Саратов.

Следует подчеркнуть, что именно этим путем были эвакуированы раненые и больные самых боевых 62-й и 64-й армий, оборонявших Сталинград. В доступных нам источниках почти не отображена деятельность госпитальной базы в Красном Куте и районе, хотя станция Красный Кут играла важную роль во время Сталинградской битвы, т.к. здесь находился железнодорожный узел, связывающий центр страны через Саратов с югом (Астрахань), а также веткой в сторону Казахстана и Урала. Через него транзитом перевозили всевозможные военные грузы. Здесь во время войны формировались и размещались новые части, было развернуто легендарное Качинское училище военных летчиков.

По имеющимся у нас сведениям (справка архива военно-медицинских документов №18283 от 12.05.1976 г.), на территории Красного Кута и других поселков были размещены следующие эвакогоспитали (ЭГ).

• В Красном Куте: ЭГ №199, 1313, 1315, 1336, 4430, 4519, 1836, 4939;

• в с. Розенфельд (Розовое в Советском районе) — ЭГ №211

• с. Моргентау (19 км от ст. Гмелинка)— ЭГ №1008;

• с. Гуссенбах (Первомайское) — ЭГ №339;

• с. Гофенталь (Ждановка) — ЭГ №4439;

• с. Розенталь (Розовка) — ЭГ №4519;

• ст. Питерка — ЭГ №1295;

• с. Фризенфельд (Комсомольск) — ЭГ №0201;

• с. Усовка (Воскресенский р-н) — ЭГ №4393

.С учетом боевой и медицинской обстановки на фронте, изменением количества и структуры санитарных потерь проводился маневр силами и средствами, и госпитали могли менять свою дислокацию.

• Так, ЭГ №4430 с 1.10.1942 г. был развернут в Красном Куте, а затем был перемещен в с. Логиновка до 1.06.1943 г.;

• ЭГ №2638 с 16.09.1942 г. по 23.02.1943 г. находился в с. Сосновка, а с 23.02 по 14.03.1943 г. - на ст. Лепехинка.

Особую роль играли госпитали для легкораненых (ГЛР), т.к. они стали основным поставщиком на фронт опытных обстрелянных бойцов. Приоритет организации таких госпиталей принадлежит Н.И. Пирогову, однако полноценная система развертывания ГЛР была создана именно в годы Великой Отечественной войны.

В Красном Куте и районе были развернуты ГЛР №1336 и № 4519. Причем в 1942 г. во время Сталинградской битвы ГЛР № 4519 сначала был развернут в с. Логиновка, а позже, во время Курской битвы в 1943 г. - в Красном Куте.

У нас нет сведений о количестве раненых и больных, прошедших через краснокутские госпитали во время войны. Тем не менее, можно предположить, что эти цифры могут быть внушительными. Если в г. Энгельсе в 12 госпиталях прошли лечение более 130000 человек, то в Красном Куте было развернуто около 15 ЭГ, в которых лечилось, вероятно, аналогичное количество раненых и больных. Неизвестно и число раненых, умерших в краснокутских госпиталях, хотя в мае 1975 г. в торжественной обстановке был открыт памятник на их братской могиле. Вечная им память!

Как следует из архивных данных, подавляющее большинство госпиталей, действовали в Красном Куте в самый активный период великой битвы на Волге. И они сыграли важную роль, т.к. были наиболее близко, из заволжских, расположены к осажденному Сталинграду. К сожалению, до сих пор не изучены многие сведения о работе краснокутского госпитального куста: количество, структура, штаты и специализация госпиталей, количество лечившихся, методы и исходы лечения. Малоизвестны как фамилии раненых и больных, так и медиков. Эти исследования актуальны не только в научном и познавательном плане, но и как дань нашей памяти участникам тех героических и драматических событий. Когда мы говорим о них, они нас слышат. Пока мы о них помним, они остаются живыми!

«Голуби, мои вы милые, улетайте в облачную высь.

Голуби вы сизокрылые, в небо голубое унеслись.

Юность, ты пришла с улыбкой ясной. О, моя любимая страна!

Жизнь была счастливой и прекрасной, но внезапно грянула война...» Слова песни было слышно далеко за пределами местного госпиталя. Звонкие ребячьи голоса старательно выводили каждую нотку. Артисты четырех-пяти годов от роду, вытянувшись как по струнке на импровизированной сцене – обычной деревянной лавочке, пели для раненых бойцов. Прищурившись, с легкой улыбкой на губах каждый воин в этот момент думал о своем: кто о маленькой деревеньке, где-то затерявшейся среди спелых колосьев золотистой

пшеницы; кто о матери-старушке, сидящей на завалинке своей

полуразрушенной избушки; кто о жене-красавице, на плечи которой легли все тяготы и заботы о детях, доме, Родине…

Согласно справке архива военно-медицинских документов от 1976 года, на территории Краснокутского района Саратовской области действовало 11 эвакуационных госпиталей: 6 в районном центре и 5 в селах района.

В школе №3 располагался госпиталь №1315. Интересен факт, что число школ, открывших в годы войны свои двери в качестве эвакуационных госпиталей, было настолько велико, что многие историки задумались, случаен ли был такой выбор помещений для этих медицинских учреждений. Стали поговаривать о том, что школы, якобы, изначально строились с такой специальной планировкой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации их легко можно было переоборудовать под госпитали. Ведь широкие коридоры и большие пространства учебных заведений как нельзя лучше подходили для этих целей. Официально эта версия так и не была подтверждена. Однако остаётся фактом, что здания школ были наиболее подходящими для расположения в них госпиталей.

Нижний этаж здания средней школы №3 был отведен под лабораторию, кухню для раненых, хирургический кабинет и палаты для тяжело раненых. Главным врачом госпиталя был капитан медицинской службы Евгений Николаевич Загрядский, а его заместитель – капитан медицинской службы Алексей Андреевич Цапенко. Под их руководством трудились медицинские сестры, санитары и санитарки, домохозяйки и дружинницы, а также ученики школы, которые ухаживали за ранеными, помогали при проведении операций, читали книги и письма от родственников, писали письма, выступали с концертами, старались всеми силами поддержать выздоравливающих. За все время в этом госпитале была оказана помощь более 1,5 тысячам раненых. Шура, наша Шурочка - так ласково называли бойцы молоденькую медицинскую сестру, которая без устали трудилась в стенах госпиталя с самого его открытия. Ласковая, веселая, трудолюбивая - она, словно пчелка в улье, без устали сновала между рядами больничных коек. Накормить, перебинтовать, утешить и успокоить, облегчить порой невыносимые страдания - все получалось у хрупкой девчушки. Не знала Шурочка отдыха ни днем, ни ночью, всю себя отдавала служению общему благому делу. Стирала бинты, убирала, мыла. С тихой радостью провожала она бойцов, вновь вставших на ноги, из госпиталя, смерть же каждого солдата встречала вселенской скорбью. Судьба каждого из них тесно переплелась с ее собственной, так что и по сей день многие краснокутцы помнят имя Александры Слепцовой.

Здание детского дома по ул. Коммунистической,

где располагался ЭГ

С сентября 1941 по июнь 1943 года в школе № 3 (в старом здании школы, где теперь рынок «Мир») располагался госпиталь №1315. Нижний этаж был отведен под лабораторию, кухню, хирургический кабинет и палаты тяжелораненых.

В этом госпитале была оказана помощь более 1,5 тысячам раненых. Многие молодые девушки поселка работали в этом госпитале.

Зорина Мария Ивановна

– 1918 года рождения, родом из села Дьяковка Краснокутского

района. 1937-1939 год обучение в Краснокутском медицинском училище. В

июне месяце 1941 года призвана на

Великую Отечественную войну, служила военным фельдшером, в госпитале санитарной

роты 469 полка 150 стрелковой дивизии Украинского фронта. Вынесла 246 раненых

бойцов с поля боя. Награждена орденом Красной

Зорина Мария Ивановна

– 1918 года рождения, родом из села Дьяковка Краснокутского

района. 1937-1939 год обучение в Краснокутском медицинском училище. В

июне месяце 1941 года призвана на

Великую Отечественную войну, служила военным фельдшером, в госпитале санитарной

роты 469 полка 150 стрелковой дивизии Украинского фронта. Вынесла 246 раненых

бойцов с поля боя. Награждена орденом Красной

Звезды, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». была неоднократно ранена, но оставалась в рядах Советской армии до конца войны. После демобилизации в звании

младшего лейтенанта запаса вернулась на родину. Работала медицинской сестрой в железнодорожной поликлинике, затем сотрудником санитарно - эпидемиологической станции. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива Краснокутской ЦРБ.

Кто назвал тебя тогда сестрою? Нам теперь, конечно, не узнать.

Может раненый в бою далёком? Только он тебя сестрою мог назвать.

Часто слышала ты от бойца: «Сестричка, милая, сестрёнка, помоги…» Ты бежала, загоралась, словно спичка, и шептала:

«Дорогой мой, потерпи…»

Ползала, царапая колени, пот потоком шёл, стекал с тебя, За него боролась с исступленьем, не щадя нисколечко себя.

Жизней сколько ты спасла, родная?! Разве можно это сосчитать?!

Ты глоток воды, давая, повторяла: «Только ты не вздумай умирать!» Враг строчил, совсем не затихая, и бомбил, бомбил вокруг тебя.

Не боялась ты, а лишь страдала, когда жизнь спасти ты не могла. Сжавши зубы, ты опять терпела, и с нелепой ношею ползла, Только Бога снова ты просила, сохранил, чтоб этого бойца.

|

АНТОНОВА ЕГОРОВНА |

НАДЕЖДА |

Энгельс, Брянск, Польша |

|

ВОРОБЖАНСКАЯ МИХАЙЛОВНА |

АННА |

21 год р., с.Карпенка. В 43 – фронт. Медсестра, Смоленский край |

|

КОТЕЛЕВСКАЯ ГЕОРГИЕВНА |

ВЕРА |

повар в составе 13\15 (старое здание школы 3). Ухаживала за ранеными |

|

ЛИТВИНОВА ВАСИЛЬЕВНА |

МАРИЯ |

Курская дуга, санитарка |

|

МИРОШНИЧЕНКО МАТРЕНА АНАТОЛЬЕВНА 1924 г. рождения, Из Розовки с 5.10.43 – фронт. Награды: орд.Красной Звезды, орд.Отечественной войны П степени, мед. «За победу» |

||

Ворожейкина Антонина Прокопьевна 1919 года

рождения.

Ворожейкина Антонина Прокопьевна 1919 года

рождения.

После окончания в 1942 году окончания педиатрического факультета Саратовского медицинского института работала военным хирургом в госпитале, при этом совмещала работу в детском доме. За деятельность в области здравоохранения во время войны была награждена орденом «Красной звезды». После войны работала заведующей отделением дома ребенка. С 1965 по 1970 год работала в родильном отделении врачом в палате новорожденных. До сих пор работники здравоохранения вспоминают Антонину Прокопьевну с глубоким уважением, что является высокой оценкой ее деятельности.

Анастасия

Анастасия

акушеркой

награды.

отзывчивого сердца,

которая требовала не только внимания и сострадания, но и профессионализма. Ей было поручено перевозить раненых по железной дороге из воюющего Сталинграда в госпитали Краснокутского района. Она вспоминала: «Везу в вагонах мальчишек, истекающих кровью, изувеченных, подбадриваю, рассказываю о близкой победе, а в своем купе не могу сдержать слез. За что им такое?!» С 1946 по 1984 гг. работала акушеркой в родильном отделении

Краснокутской ЦРБ

Войтенко - Савина Мария Васильевна – 1921 года рождения. Закончила 2-х годичные курсы в Краснокутском медицинском училище в 1939 году. Начала трудовую деятельность в Морджовском детском доме (немецкое село Баро в 12 км от района), проработала 4 мес. С 24 октября по декабрь 1940 года работала в железнодорожной амбулатории станции Красный Кут разъездным фельдшером на поезде Урбах-

Красный Кут-Питерка. 22 июня 1941 года получила

повестку о призыве в армию. Во время войны сопровождала санитарные поезда

Красный Кут-Ртищево - Мокроус. После демобилизации в

1942 году работала разъездным

фельдшером на железной дороге. После войны до

1984 года работала медицинской

сестрой в Краснокутском роддоме. На снимке Войтенко Мария Васильевна (слева). Госпиталь в

г. Энгельсе.

Красный Кут-Питерка. 22 июня 1941 года получила

повестку о призыве в армию. Во время войны сопровождала санитарные поезда

Красный Кут-Ртищево - Мокроус. После демобилизации в

1942 году работала разъездным

фельдшером на железной дороге. После войны до

1984 года работала медицинской

сестрой в Краснокутском роддоме. На снимке Войтенко Мария Васильевна (слева). Госпиталь в

г. Энгельсе.

Работала вместе с Кутуковой Анастасией Федоровной – акушерка, Литвиновой Марией Васильевной (медсестра), Трещевой Марией Ивановной (медсестра)

|

ТАРАБРИНА - КУТУКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА |

перевозила раненых их Сталинграда в госпитали Кр. Кута |

|

ЕРЕМЕЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА |

Сталинград

|

|

ХОЛИКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА |

медсестра

|

|

ХАРИНА ЗИНАИДА ИГНАТЬЕВНА родилась 8 марта 25г. Свердловск.спецшкола связи. Сентябрь 1942 – фронт. Белоруссия, Польша |

|

|

(здесь освобождали пленных из концлагеря). Пруссия. Октябрь 45г – р. Одер. БЕРЛИН. Мед. «Взятие Берлина», «Взятие Варшавы», «За победу» |

|

|

ОСЕЧКИНА МАРИЯ ТИХОНОВНА 1913 г.р., с. Мироновка. ТРУДДЕСАНТ. Декабрь 1942 г. по май 43г. – в Питерском госпитале ухаживает за ранеными. В 1943 г. направлена в Саратов-на курсы зенитчиков. Охраняла ж\д мост черед Волгу у Саратова. Старший воен. разведчик батареи 432 отд. линейной зенитный батальон. В первые месяцы войны Мария Тихоновна окончила курсы зенитчиц. Служила в зенитном дивизионе города Саратова. Служба требовала предельного напряжения, обостренного внимания, самоотдачи. Короткий отдых – и на дежурство. Томительны часы наблюдений за небом в районе железнодорожного моста. Звенящую тишину нарушал гул вражеских бомбардировщиков, и тогда Осечкина Мария ловила в прицел окуляра зенитки вражеский самолет… Нажимала на гашетку – за поруганную Родину, за прерванный мирный труд народа, за сожженные города и деревни, за тысячи убитых и раненых… И всё-таки их, девчонок, берегли: на подступах к Сталинграду они получили приказ дислоцироваться в район Н…За мужество и героизм награждена орденами и медалями. |

|

|

Защищала Саратовский железнодорожный мост и еще одна наша землячка– Статнова (Дорошек) Валентина Ивановна, 1919 года рождения. Летчикинструктор, она воевала в прославленной эскадрильи летчицы, Героя Советского Союза, Марины Расковой. Отважная пилотесса, Дорошек шла на заведомый риск, выполняя боевые задания, вела разведку и рекогносцировку местности, доставляла продукты и оружие. За мужество и героизм награждена орденами и медалями. После войны работала чуть меньше полувека преподавателем в Краснокутском летном училище гражданской авиации. |

|

|

Техник из эскадрильи М.М.Расковой – наш земляк Тонкошкур Иван Ефимович, 1925 года рождения. Он был призван на войну и сразу отправлен на учебу в школу младшего авиационного состава стрелком. С 1943 года начинается его фронтовая служба. Был техником. О своей работе рассказывал так: «Самолеты были сделаны из фанеры, и, когда шли дожди, огни намокали и фанера разбухала. На таких самолетах невозможно было летать. Мы вырывали глубокие ямы, опускали туда самолеты, накрывали сверху… Зажигали костры и таким образом их сушили». Потом будет Сталинград, затем Тонкошкур И.Е. окажется в числе тех солдат, которые будут освобождать Освенцим. Здесь, в Польше, он встретит |

Карпов Василий Иванович, уроженец села Ахмат, всю жизнь проработал на железной дороге обходчиком путей. Во время Великой Отечественной войны Карпов В.И., мл.сержант, связист, получает первую награду – медаль «За боевые заслуги». Ордена и медали, среди которых главная солдатская медаль - «За отвагу», он получил, исправив 9 повреждений на линии под артиллерийским огнем. Привыкший, работая на железной дороге, действовать быстро и четко, он и на фронте проявлял оперативность, умение легко ориентироваться в изменяющейся каждую минуту обстановке фронтовой жизни. |

|

Великую победу. Награжден орденами и медалями. |

Тарабрина Мария с честью выдержит все испытания. Вернется с войны с боевыми наградами: орденом и медалями. |

![]() Советские

военнопленные времен Великой

Советские

военнопленные времен Великой

Отечественной войны – это

особая категория военнослужащих. Попавших в плен красноармейцев ждала страшная судьба: их убивали, и они умирали от голода, ран и эпидемий. Командование вермахта относилось к пленным демонстративно бесчеловечно. Под уничтожение пленных подвели идеологическую базу: расово неполноценные должны исчезнуть с лица земли. Но для выживших военнопленных, освобожденных советскими войсками, кошмар на этом не заканчивался. При сталинском режиме эти люди были «парии» войны. Их не клеймили позором, но в любой анкете содержался вопрос о том,