Лекция №1 Общие сведения о Земле.

План лекции

1. Краткие сведения из истории развития геодезии.

2. Цели и задачи дисциплины.

3. Фигура и размеры Земли.

Земля - колыбель человечества,

но нельзя вечно жить в колыбели.

К.Э. Циолковский

1. Слово "геодезия" образовано из греческих слов "ge" - земля и "dazomai" - разделяю, делю на части; если перевести его дословно, то получится "землеразделение", т.е геодезия – ( в переводе с греческого означает) – наука изучающая форму и размеры земли, методы и средства измерений для изображения земной поверхности на планах, картах, профилях.

Это название соответствовало содержанию геодезии во времена ее зарождения и начального развития. Так, в Египте задолго до нашей эры измерялись размеры земельных участков, строились оросительные системы; все это выполнялось с участием геодезистов.

Геодезия — одна из древнейших наук. Она возникла и развивалась исходя из практических запросов человека. Не ставя целью изложить многовековую историю развития геодезической науки и практики, укажем только отдельные факты.

Геодезические измерения для разделения поверхности Земли на участки производились в Египте, Китае и других странах за много столетий до нашей эры. Так, например, в долине реки Нила существовали оросительные системы и каналы, строительство которых требовало выполнения геодезических работ.

Основоположником геодезии является Аль-Бирун.

Он первый, кто определил геодезию как науку, отделил её предметы и объекты от геометрии, оптики и стереометрии, он написал и первый учебник «Геодезия» (1025 г.).

Геодезия как часть практической геометрии существовала с IV тыс. до н.э., а как фундаментальная наука, отличная от геометрии и стереометрии с X-XI в н.э.

Проблемой определения формы и размеров Земли занимались такие древнегреческие философы и ученые как Аристотель, Архимед, Эратосфен и другие.

В дальнейшем работы по определению форм и размеров Земли были выполнены арабскими и туркестанскими учеными такими как Халиб ибн Абдул Малик, Али ибн Муса, Бируни и другими. Так, философ, астроном и геодезист Бируни из Туркестана в 1023 г. определил радиус земного шара из наблюдений понижения горизонта. По Бируни длина одноградусной дуги меридиана на широте 320 с.ш. равна 110,278 км (по современным данным – 110,895 км). Исследования арабских и туркестанских ученых завершают первый период становления геодезии как самостоятельной науки о Земле, занимающейся изучением её фигуры и измерениями на её поверхности.

Второй период - эпоха великих научных и географических открытий.

В этот период свои открытия совершили Колумб, Васко да Гама, Магеллан, Кук, Беринг.

В геодезии в это же время происходит ряд замечательных открытий. Так в 1609 г. Галилеем изобретена зрительная труба Нидерландский астроном и математик Снелиус в 1614 году разработал метод триангуляции, который был впервые применен французским астрономом Пикаром при измерении дуги меридиана от Парижа до Амьена. Пикар впервые использовал приборы с сеткой нитей. В 1687 году вышел монументальный труд Ньютона - гениального английского математика, механика, астронома и физика. Ньютон не только установил сплюснутость фигуры Земли по оси вращения на основании открытого им закона всемирного тяготения, в котором доказывается наличие полярного сжатия Земли, но и теоретически определил величину её полярного сжатия.

Третий период развития геодезии (18 – 19 века).

Третий период характеризуется тем, что основной научной задачей геодезии становится определение размеров земного эллипсоида. В течение этого времени получили начало такие науки как гравиметрия, геофизика. В это же время ученые - геодезисты пришли к выводу, что сглаженная до уровня Мирового океана фигура Земли не является простой геометрической фигурой, т.е. возникло понятие геоида.

К началу 19 века были накоплены значительные материалы геодезических и астрономических наблюдений. В связи с этим возникла проблема совместной обработки материалов обработки. Метод решения этой проблемы был предложен независимо немецким математиком, астрономом и геодезистом К. Ф. Гауссом и известным французским математиком Лежандром. Этот метод, названный методом наименьших квадратов, находит широкое применение при обработке геодезических сетей. В России метод наименьших квадратов в геодезии и астрономии на практике применили известные российские астрономы и геодезисты Струве, Шуберт, Померанцев, Цингер, Певцов, Гедеонов и другие.

Четвертый период (конец 19 – вторая половина 20 века).

Четвертый период ознаменовалася основополагающими работами известного советского ученого – геодезиста Молоденского, который доказал невозможность точного определения фигуры геоида только по измерениям на земной поверхности и разработал теорию и методы определения фигуры физической поверхности Земли.

Начало современного периода развития геодезии совпадает с запуском первых искусственных спутников Земли (ИСЗ). Появление ИСЗ открыло новые возможности для решения научных и практических задач геодезии. Ярким примером тому служит появление систем глобального позиционирования (GPS).Наряду с научными задачами геодезия решает целый комплекс практических задач. К таким задачам относятся создание геодезических сетей для обеспечения топографических съёмок, применение геодезических методов при строительстве сооружений, дорог и других объектов, проведении подземных работ в шахтах, тоннелях, метрополитене (маркшейдерские работы), проведение работ по землеустройству (кадастровые съёмки), наблюдение за деформацией и осадкой зданий и сооружений и т.д.

Велика роль геодезии в деле обороны страны и обеспечении боевых действий, т.к. невозможно эффективное использование современного высокоточного оружия (в том числе стратегических ракет) без точного геодезического и гравиметрического обеспечения.

С развитием человеческого общества, повышением роли науки и техники расширялось содержание геодезии, усложнялись задачи, которые ставила перед ней жизнь.

В настоящее время геодезия - это наука о методах определения фигуры и размеров Земли и изображения ее поверхности на картах и планах, а также о способах проведения различных измерений на поверхности Земли (на суше и акваториях), под землей, в околоземном пространстве и на других планетах.

Известный ученый-геодезист В.В.Витковский так охарактеризовал геодезию: "Геодезия представляет одну из полезнейших отраслей знания; все наше земное существование ограничено пределами Земли, и изучать ее вид и размеры человечеству так же необходимо, как отдельному человеку - ознакомиться с подробностями своего жилья".

Сегодня геодезия – это, по большей части, спутниковая геодезия, основанная на системах GPS (США) и ГЛОНАСС (РОССИЯ).

С древнейших времён, человечество открывало для себя всё новые и новые геометрические фигуры, устанавливало закономерности и пыталось использовать их в своей повседневной жизни, измерить какие-либо объекты, разметить территорию и т.п. Так из геометрии постепенно зарождалась геодезия.

2.

Цель геодезии - ознакомление с комплексом геодезических и топографических

работ, проводимых при изысканиях, проектировании, строительстве и монтаже

сооружений и конструкций и их эксплуатации, и умение применять эти знания в

практической деятельности.

Задачи геодезии решаются на основе измерений, выполняемые с помощью

геодезических приборов и последующей математической и графической обработкой

результатов этих измерений.

Научными задачами геодезии являются:

ü установление систем координат;

ü определение формы и размеров Земли и ее внешнего гравитационного поля и их изменений во времени;

ü проведение геодинамических исследований (определение горизон-тальных и вертикальных деформаций земной коры, движений земных полюсов, перемещений береговых линий морей и океанов и др.).

Научно-технические задачи геодезии в обобщенном виде заключаются в следующем:

ü определение положения точек в выбранной системе координат;

ü составление карт и планов местности разного назначения;

ü обеспечение топографо-геодезическими данными нужд обороны страны;

ü выполнение геодезических измерений для целей проектирования и строительства, землепользования, кадастра, исследования природных ресурсов и др.

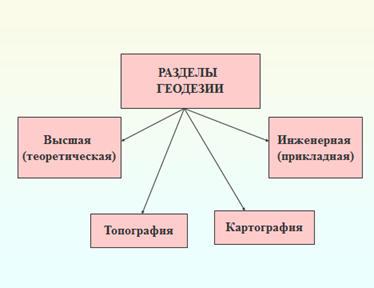

Геодезия в процессе своего развития разделилась на ряд научных дисциплин: высшую геодезию, топографию, фотограмметрию, картографию, космическую геодезию, гидрографию, маркшейдерию, инженерную геодезию.

Высшая геодезия - изучает фигуру земли, форму гравитационного поля, занимается точным определением положения точек в единой системе координат. Методы высшей геодезии применяются для изучения других планет солнечной системы.

Топография - раздел геодезии занимающийся изучением земной поверхности и отображением её на планах и картах. Разрабатывает методы съёмок и способы изображения элементов на планах и картах.

Гидрография - решает такие же задачи для океанов и морей.

Картография - наука о методах составления, издания, редактирования и использования различных планов и карт, решает вопросы выбора кар-тографических проекций, оценки и обобщения материалов для создания карт.

Инженерная геодезия (прикладная) - разрабатывает методы геодези-ческих работ при изысканиях, проектировании, возведении и эксплуатации инженерных объектов.

Фортограмметрия(измерительная фотография) - изучает законы методы и приборы для определения размеров и взаимоположения объектов по их фотоснимках.

Космическая геодезия (спутниковая) - решение основных геодезических задач путём наблюдения за искусственными спутниками земли и других движущихся объектов.

Маркшейдерия (подземная геодезия) - изучает методы проведения геодезических работ в подземных горных выработках.

Особое место в этом ряду занимает инженерная геодезия, которая разрабатывает методы геодезического обеспечения изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений: железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, трубопроводов, промышленных и гражданских зданий, систем водоснабжения и водоотведения и др.

Основными задачами инженерной геодезии являются:

ü топографо-геодезические изыскания, в ходе которых выполняется создание на объекте работ геодезической сети, топографическая съемка, геодезическая привязка точек геологической и геофизической разведки;

ü инженерно-геодезическое проектирование, включающее разработку генеральных планов сооружений и их цифровых моделей; геодезическую подготовку проекта для вынесения его в натуру, расчеты по горизонтальной и вертикальной планировке, определению площадей, объемов земляных работ и др.;

ü геодезические разбивочные работы, включающие создание на объекте геодезической разбивочной сети и последующий вынос в натуру главных осей сооружения и его детальную разбивку;

ü геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования при установке их в проектное положение;

ü наблюдения за деформациями сооружений, определяющие осадки оснований и фундаментов, плановые смещения и крены сооружений.

Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации современных инженерных сооружений связано с необходимостью выполнения точных измерений, служащих определению координат и высот геодезических пунктов, составлению топографических карт и планов, продольных профилей трасс; наблюдению за деформациями сооружений. Для обеспечения необходимой точности измерения выполняются высокоточными геодезическими приборами:

ü теодолитами – угловые измерения;

ü светодальномерами – линейные измерения;

ü электронными тахеометрами – угловые и линейные измерения с решением различных инженерно-геодезических задач;

ü нивелирами – определение превышений.

При определении положения объектов используется аппаратура, работающая по сигналам спутниковых навигационных систем, при выполнении топографической съемки местности находят применение лазерные сканеры. Обработка результатов геодезических измерений выполняется на современных компьютерах с использованием развитого программного обеспечения. К числу таких программных продуктов относятся геоинформационные системы, служащие сбору, обработке, систематизации, отображению и анализу картографической информации.

Единицы мер используемых в геодезии:

ü измерение длин линий в метрах (м), сантиметрах, миллиметрах (см, мм);

ü измерение углов, наклонов линий в градусах, минута секундах (0, /, //);

ü измерение превышений в метрах, сантиметрах, миллиметрах (м, см, мм).

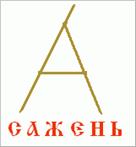

Старинные меры длины:

В последние годы строительство так называемых уникальных инженерных сооружений потребовало от геодезии резкого повышения точности измерений. Так, при монтаже оборудования мощных ускорителей приходится учитывать десятые и даже сотые доли миллиметра. По результатам геодезических измерений изучают деформации и осадки действующего промышленного оборудования, обнаруживают движение земной коры в сейсмоактивных зонах, наблюдают за уровнями воды в реках, морях и океанах и уровнем грунтовых вод.

Возможность использования искусственных спутников Земли для решения геодезических задач привела к появлению новых разделов геодезии - космической геодезии и геодезии планет. Подтверждаются слова К.Э. Циолковского: "Земля - колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели."

3. Изучение формы и размеров Земли включает решение двух задач. Это - установление некоторой сглаженной, обобщенной, теоретической фигуры Земли и определение отклонений от ее фактической физической поверхности.

Физическая поверхность земли в геометрическом отношении имеет сложную форму. При определении формы окружающих нас предметов их обычно сравнивают с геометрически правильными телами.

Если предположить, что земля находится в состоянии покоя и плотность ее равномерно распределяется по всей массе, то она имела бы форму шара.

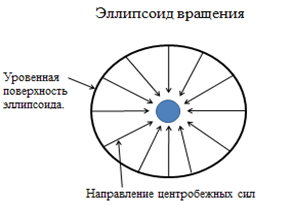

Под действием центробежной силы вызванной вращением вокруг оси с постоянной скоростью земля бы приобрела форму, сплющенную по направлению к полюсам, то есть форму сфероида или эллипсоида.

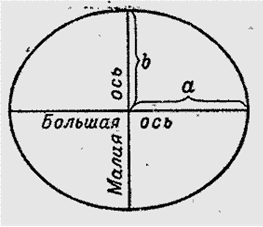

Эллипсоид вращения

Поверхность такого эллипсоида была бы всюду горизонтальной, а направление силы тяжести было бы перпендикулярным (нормальным) к ней, т.е. направление силы тяжести совпадало бы в каждой точке с нормалью к поверхности эллипсоида.

Такие поверхности называются уровенными, и поверхность такого эллипсоида была бы уровенной.

Однако земля неоднородна, она состоит из нескольких слоев, плотность которых примерно одинакова в каждом слое. Теоретические расчеты показывают, что и в этом случае земля имела бы форму эллипсоида, но с другим коэффициентом сжатия.

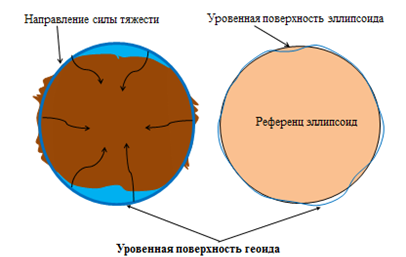

Однако самый верхний слой (земная кора ) мощностью от 6 до 70 км., средняя 40 км., закономерностей в распределении плотностей не имеет и строение его весьма сложно. Таким образом, внешняя (топографическая) поверхность земли имеет сложную геометрическую форму. Под действием неравномерно, расположенных масс в земной коре изменяется направление сил притяжения, а следовательно и сил тяжести.

Уровенная поверхность земли отступает от поверхности эллипсоида, становится сложной и неправильной в геометрическом отношении, она совпадает с невозмущенной (спокойной) поверхностью океанов и морей и не определяется, какой-либо из известных аналитических форм. Ей присвоено название геоид.

Геоидом называется уровенная поверхность, совпадающая с поверхностью океанов и морей при спокойном состоянии водных масс и мысленно продолженных под материками, таким образом, что бы направление силы тяжести пересекало бы ее под прямым углом.

Наибольшее отступление геоида от эллипсоида незначительное и не превышает 100-150 км., поэтому фигурой наиболее приближенной к геоиду является эллипсоид вращения.

Эллипсоид, ориентированный в геоиде называется референц эллип-соидом. В качестве референц-эллипсоида используется эллипсоид Красовского с параметрами: большая полуось a = 6 378 245 м, малая полуось b = 6 356 863 м.

Его размеры и форма характеризуется следующими параметрами: осями (а) и (b), и (α) - коэффициентом полярного сжатия. Размеры земного эллипсоида были получены в 1940 году советскими учеными Красовским и Изотовым.

Вопросы для самопроверки знаний, понимания материала лекции.

1. Назовите историю происхождения слова «геодезия».

2. Кто является основоположником геодезии?

3. Назовите периоды развития геодезии.

4. Геодезия - сегодня?

5. Цель геодезии?

6. На какие научные дисциплины делится геодезия?

7. Основны задачи инженерной геодезии?

8. Единицы измерения, используемые в геодезии?

9. Что такое уровенная поверхность?

10. Дайте определение понятию «геоид».

11. Назовите параметры эллипсоида Красовского.

Информационное обеспечение

Основные источники:

1. Г. А. Федотов Инженерная геодезия׃ учебник для вузов. – М.׃ Высшая школа, 2006. – 463 с.

2. Селиханович В. Г. Геодезия: учебник для вузов. – М.: Альянс, ч. 2 ., 2006. – 544с.

3. Селиханович В. Г. Практикум по геодезии: учебное пособие для вузов. – М.: Альянс, 2006. – 381с.

Дополнительные источники:

1. Условные знаки для топографических планов. – М.׃ Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000. – 286 с.

2. Оглоблин Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров. – М.׃ «Недра», 1970. – 192с.

Интернет-ресурсы:

http://geodesiya.ru/

http://www.mybntu.com/stroika/geodezia/sposoby-semki-situacii.html

http://geostart.ru/

http://geodesiya.ru/teodolitnaya semka.html

http://bankknig.com/knigi/2991-inzhenernaya-geodeziya.html

http://www.geodigital.ru/soft geo

http://www.geodigital.ru/forum geo

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.