Лекция по теме «Раздел 1. Человек. Общество. Познание. Деятельность – способ существования человека»

План лекции:

1. Деятельность, структура деятельности

2. Потребности и деятельность

3. Виды деятельности

1. Деятельность, структура деятельности

В современной философии наиболее распространен так называемый деятельностный подход, согласно которому сознание возникает только в процессе деятельности.

Деятельностью в философии и социальной психологии называют целенаправленную активность, характеризующуюся преобразованием окружающей среды и самого человека.

Таким образом, деятельность обязательно должна предполагать цель. Нецеленаправленные действия деятельностью считать нельзя. Например, во время паники люди предпринимают действия, никак не оправданные с точки зрения разума; можно сказать «панические действия», но нельзя сказать «паническая деятельность». В свою очередь, если цель поставлена, но никакие активные действия не предприняты, деятельностью это также считать нельзя.

Важно отметить, что любая деятельность должна носить преобразовательный характер. Если в результате действий никаких изменений не произошло, это также невозможно считать деятельностью.

Есть и другое, менее распространенное определение: «Деятельность – это совокупность взаимосвязанных действий, побуждаемых потребностями и направленных на достижение цели».

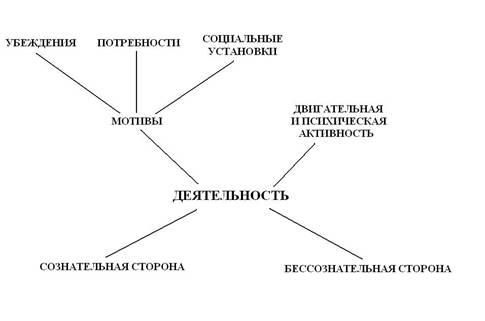

В этом определении не так хорошо показана сущность деятельности, но даны основные элементы ее структуры (рис. 1).

Рис. 1. Структура деятельности

Мотивы деятельности человека определяются не только его потребностями, но также убеждениями и социальными установками. Нередко бывает, что у человека нет явной потребности в действии, но его мотивы сформировались под влиянием общества.

Так, вы ходите в колледж не только для того, чтобы удовлетворять свою потребность в знаниях; на вас действуют социальные установки на получение образования (их в первую очередь создает семья), а также убеждение в полезности образования. Если семья не будет требовать от вас посещения колледжа, не исключено, что вы начнете прогуливать.

2. Потребности и деятельность

Ведущую роль в формировании мотивов нашей деятельности играют потребности. Традиционно потребностями называют переживаемое и осознаваемое человеком состояние нужды в чем-либо.

В современной философии выделяют три группы потребностей.

1. Биологические (материальные) – это потребности в еде, сне, движении. Они есть даже у животных.

2. Социальные потребности – это потребности, порожденные обществом; среди них чаще всего называют потребности в общении и самореализации.

3. Наконец, идеальные (духовные) потребности формируются в ходе самой деятельности человека: к ним относятся потребности в познании окружающего мира, осознании своего места в нем, смысла и предназначения своего существования. Очевидно, что человек не может выжить без удовлетворения своих биологических потребностей. Физиологические потребности не в состоянии создать общество, культуру, науку, они сами по себе не дают человеку возможности развиваться. У человека, который находится в условиях изоляции от общества, быстро теряет все потребности, кроме физиологических.

По потребностям человека и общества можно даже определить уровень их развития. Каждому обществу соответствует определенный уровень потребностей (чем более развито общество, тем их больше) и возможность их удовлетворения. В философии и экономике анализируют закон возвышения потребностей: потребности человека безграничны и постоянно растут, а значит, необходимо производить все больше и больше товаров и услуг.

Есть и другая точка зрения.

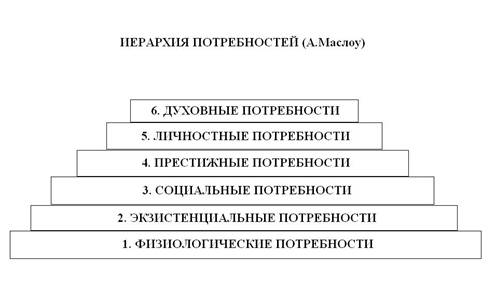

Американский социолог Абрахам Маслоу в 1954 году предложил свою концепцию иерархии потребностей. Он делит все потребности на шесть уровней (рис. 2).

Рис. 2. Иерархия потребностей Маслоу

1 уровень. Физиологические потребности (в воде, пище, дыхании, движении, одежде, жилье, здоровье, сне, отдыхе и т.п.).

2 уровень. Экзистенциальные потребности (в самосохранении и личной безопасности, в обеспеченности и стабильности своего существования, в гарантиях занятости и уверенности в завтрашнем дне и т.п.).

3 уровень. Социальные потребности (в любви, дружбе, общении и сотрудничестве с другими людьми, в принадлежности к определенному кругу людей, своему обществу, стране, мировому сообществу и т.п.).

4 уровень. Престижные потребности (в личном и семейном достатке и процветании, в хорошем образовании, надежной работе и служебном росте, в признании и уважении со стороны других людей и т.п.).

5 уровень. Личностные потребности (в самовыражении, самореализации – длительном проявлении себя как самостоятельной, оригинальной и творческой личности).

6 уровень. Духовные потребности (в новых знаниях об окружающем мире, в самопознании, приобщении к философии, наукам, искусству и т.п.).

Если присмотреться, Маслоу выделяет те же потребности, что и отечественные специалисты. Физиологические и экзистенциальные потребности мы называем биологическими, престижные включаем в состав социальных, а личностные – в состав духовных.

Тем не менее отличие концепции Маслоу от теории, принятой в отечественной социологии и философии, заключается в том, что удовлетворение потребностей более высокого уровня, по Маслоу, невозможно без удовлетворения потребностей более низкого уровня. То есть о реализации духовных потребностей может думать только человек, обеспечивший все остальные потребности и занимающий прочное положение в обществе. Наука при таком понимании превращается в занятие для сытых, которым просто нечего делать. Конечно, такое понимание иерархии потребностей признать сложно.

Это понимали и последователи Маслоу. Один из них, Клейтон Алдерфер, доказал, что несколько потребностей могут действовать одновременно, а невозможность удовлетворить потребность более высокого порядка (например, потребность в уважении и развитии) сопровождается усилением потребностей более низкого характера (например, чрезмерными потребностями в приобретении предметов роскоши и т.п.). Так психологи объясняют такое явление, как меценатство: даже не понимая истинной ценности тех или иных произведений искусства, богатый человек начинает их скупать, чтобы хоть как-то удовлетворить свои социальные потребности; ему недостаточно быть богатым человеком, он хочет стать еще и обладателем картины Шишкина или Рембрандта.

Тем не менее, концепция Маслоу является одной из главных теорий, объясняющих процесс формирования мотивов деятельности. И в самом деле, если у вас осталось 100 рублей, а стипендия будет только через неделю, вы скорее потратите эти деньги на хлеб, а не на билет в кино. В этом выборе выражается действие потребностей.

Такое конкретное выражение потребностей принято называть интересами. Если потребности у всех людей объективны и примерно одинаковы, то интересы субъективны. Выделяются интересы личные (индивидуальные), групповые, классовые, общественные, государственные, интересы всего человечества. У каждого человека, общества или государства есть определенная иерархия интересов.

Именно интересы человека заставляют предпринимать те или иные действия, направлять свою деятельность на различные объекты, ставить перед собой конкретные задачи.

3. Виды деятельности

В структуре деятельности выделяется несколько компонентов.

Во-первых, это субъект и объект. Субъект – это тот, кто осуществляет деятельность (человек или общество); объект – это тот, над кем или то, над чем осуществляется деятельность.

Рис. 3. Виды деятельности

По соотношению субъекта и объекта можно выделять субъектно-объектную, субъектно-субъектную и обратную деятельность (рис.3).

Во-вторых, в структуре деятельности выделяют цель, средства ее достижения и результаты. Средства обязательно должны соответствовать цели; ни один нормальный человек в обычных условиях не станет забивать гвозди микроскопом. После завершения деятельности ее результаты обязательно сравнивают с поставленной целью; в случае совпадения между ними деятельность признается успешной.

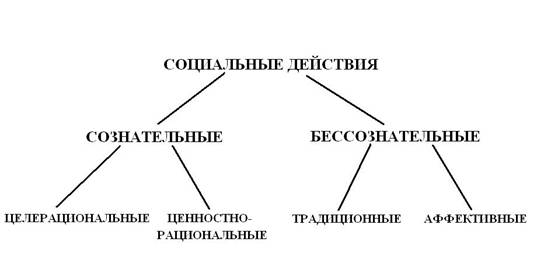

Наконец, в-третьих, в структуре деятельности выделяют отдельные действия. Самую известную типологию социальных действий предложил Макс Вебер (рис. 4).

Рис. 4. Типология М. Вебера

По мотивам осуществления он выделил целерациональные, ценностно-рациональные, традиционные и аффективные действия.

Целерациональные действия характеризуются ясностью осознания цели и средств ее достижения; показателем эффективности действия является достигнутый результат.

Ценностно-рациональные действия характеризуются верой в безусловную ценность (моральную, религиозную, политическую) самого действия независимо от возможных результатов и выгоды. Такое действие основывается на определенных «заповедях», в следовании которым человек видит свой долг. Конкретной цели и определенного результата нет, но есть мотив, смысл, ориентация на других.

Традиционные (привычные) действия не имеют осознанного мотива, они совершаются автоматически, в силу привычки. Человек не анализирует эти действия и, даже если условия их осуществления изменились, продолжает действовать привычным способом.

Наконец, аффективные действия вообще не имеют цели и совершаются под влиянием сильного душевного волнения – положительного, такого, как радость, или отрицательного, например, гнева.

Фактически только первые два типа действий можно отнести к социальным действиям, так как они по природе своей рациональны. Традиционные и аффективные действия относятся к сфере бессознательного, однако они также играют свою роль в деятельности.

В современной философии выделяется также несколько видов деятельности. По первому основанию ее можно поделить на практическую и духовную. Практическая деятельность направлена на преобразование реальных объектов природы и общества, а духовная направлена на изменение сознания людей.

Рис. 5. Виды деятельности

Практическая деятельность, в свою очередь, делится на материально-производственную и социально-преобразовательную. Различают их по объекту деятельности: если в результате изменяются материальные объекты (как природные, так и сделанные руками человека), то это материально-производственная деятельность; если же в результате изменения происходят в обществе, то это деятельность социально-преобразовательная. Приготовление пищи, изготовление орудий труда, строительство домов относится к материально-производственной деятельности, а реформы, революции, процесс обучения – к социально-преобразовательной.

Духовная деятельность делится на ценностно-ориентировочную, познавательную и прогностическую.

Важное отличие духовной деятельности от практической заключается в том, что в ней выделяются духовно-теоретическая и духовно-практическая стороны. Постановка целей деятельности, к примеру, является проявлением духовно-теоретической стороны, а конкретные действия будут носить практический характер.

Кроме названных нами видов, выделяется также деятельность созидательная и разрушительная. Обратите внимание на то, что результатом деятельности может быть не только создание чего-то нового, но и уничтожение чего-то имевшегося ранее. Такая разрушительная деятельность не всегда оценивается отрицательно; если вы хотите построить новый дом, нередко приходится сносить старый ветхий.

Есть и еще один, особый, вид деятельности – творческая. Так называется деятельность, порождающая нечто качественно новое. Наука, а точнее, область знания, которая изучает творческую деятельность и методы познания, называется эвристикой.

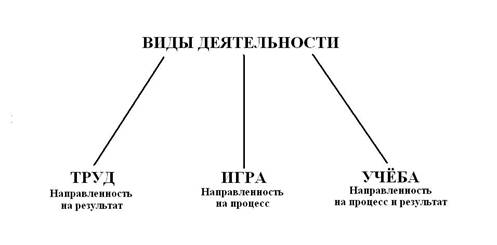

Наконец, существует и еще одна типология видов деятельности. В зависимости от направленности действий выделяют такие виды деятельности, как труд, игра и учеба (рис 6). Труд ориентирован на результат, игра – на процесс, учеба – как на процесс, так и на результат.

Рис. 6. Виды деятельности

Вы наверняка задавались вопросом, зачем нужно в колледже изучать большое количество предметов, которые в жизни объективно не пригодятся – по крайней мере, в таком объеме. Зачем математику литература, а филологу – физика? Дело в том, что обучение ориентировано не только на процесс – большое количество информации всё равно забывается. Гораздо важнее то, что посредством обучения в школе человек осваивает разные виды, формы и методы познания, а они-то в жизни ему пригодятся.

Нередко отношение к игре как виду деятельности является пренебрежительным. Это совершенно неоправданно. Роль игры в жизни общества огромна.

К примеру, в игре ребенок осваивает основные социальные роли. Играя в семью, дети готовятся стать родителями, а играя в учителя и ученика, продавца и покупателя, водителя автобуса и пассажира,- осуществляют выбор будущей профессии.

В XX веке был разрушен стереотип о том, что игра – это занятие для детей. Игра не является эпизодом в жизни человека; в основе многих социальных взаимодействий лежит именно игра.

Контрольные вопросы:

1. Почитайте отрывок произведения и ответьте на вопросы.

М. Е. Салтыков-Щедрин в своей известной сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» помещает на необитаемый остров двух заслуженных чиновников, привыкших жить на всем готовом. Здесь они вдруг обнаруживают, что «человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет». «Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить...».

А) О какой деятельности идет речь в приведенном фрагменте?

Б) Что выступает целью этой деятельности?

В) Из каких действий она состоит?

Г) Как вы думаете, оказались ли генералы способными к преобразующей деятельности?

2. Определите, в чём смысл притчи?

«На строительство Сартрского собора подошедший путник спрашивает работающих, что они делают. Один ответил: «Камни ношу».

Другой сказал: «Деньги зарабатываю, чтоб было на что жить».

А третий воскликнул восторженно: « Мы строим собор!».

3. Охарактеризуйте структуру данной деятельности старшеклассников: определите ее субъект, объект, цель, средства и результаты. Что могло явиться побудительным мотивом данной деятельности?

Учитель одного из младших классов обратился к старшеклассникам с просьбой помочь ему в подготовке новогоднего праздника для малышей.

Те из старшеклассников, кто откликнулся на эту просьбу, организовали «Мастерскую Деда Мороза». Сочиняли сценарий сказочного спектакля, шили костюмы, подбирали музыку, разучивали с малышами песни и игры. Подключили малышей к оформлению сказочного городка, изготовлению елочных игрушек, сюрпризов.

4. Постройте логическую цепочку, основанную на высказывании русского публициста В. Г. Белинского: «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни». Объясните, какую роль в жизни человека играют интересы, цели, деятельность? Какова связь между ними?

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.