Архитектура компьютера представляет собой совокупность средств, приемов, правил, абстракций и характеристик, которые порождают конкретную реализацию и которые можно использовать как классификационные признаки отличия вычислительных систем.

К средствам можно отнести систему из центральной части (одного или нескольких процессоров, выполняющих преобразование информации, и оперативной памяти), средств связи (каналов) и периферийных устройств (устройств ввода- вывода, отображения и запоминания информации).

Примером приемов может служить применение специальных таблиц для определения адреса расположения информации в памяти. В простом случае таблицы содержат имена данных и адреса их расположения в памяти. В более сложном случае таблицы содержат служебную информацию (дескрипторы), с помощью которой устанавливаются необходимые адреса памяти.

К правилам относятся алгоритмы взаимодействия процессора с терминальными устройствами, алгоритмы выполнения команд, методы вычисления физических адресов памяти и др.

Под абстракциями понимаются уровни архитектуры, определяющие принципы организации вычислительной системы и функции процессора. В качестве примера можно выделить следующие уровни абстракции архитектуры вычислительной системы:

- архитектура системы - разделяет функции по обработке данных, выполняемые системой и внешней средой (пользователями), при этом связь системы с внешней средой производится через два набора интерфейсов - языки программирования и системные программы;

- архитектура аппаратно-программной границы - устанавливает границу между аппаратным обеспечением (электронными логическими схемами и микропрограммами) и операционной системой;

- архитектура микропрограммного управления - задает границу выполнения операций с помощью логических электронных схем и с помощью микропрограмм (программ, записанных в постоянной памяти);

- архитектура программного обеспечения - устанавливает уровни разделения используемых языков, модулей и приемы их построения;

- архитектура процессора - устанавливает организацию процессора и интерфейса между процессором и каналами связи;

- архитектура каналов связи - определяет взаимодействие процессоров с периферийными устройствами;

- мультипроцессорная архитектура - устанавливает разделение функций между процессорами и их взаимосвязь.

Аппаратная архитектура может быть разделена на структурную, схемотехническую и конструкторскую архитектуру. Каждое из этих направлений имеет свою отличительную совокупность показателей.

Структурные показатели позволяют установить наличие функциональных модулей (блоков) и их взаимосвязь в компьютере.

Схемотехнические показатели могут касаться характеристик используемого микропроцессорного комплекса.

Конструкторские показатели связаны с выявлением особенностей принятых конструкторских решений. Последние могут оказаться решающими для персональных компьютеров (ПК) при реализации требования расширения их возможностей, т.е. построения ПК с открытой архитектурой.

Программная архитектура рассматривает архитектурные показатели компьютера с точки зрения программиста. При этом рассматриваются структура данных, система сигналов и команд, способы адресации, программно доступные средства, методы управления и основные режимы работы.

Архитектура и характеристики аппаратных средств определяют характеристики всего компьютера как программно-аппаратного комплекса обработки информации. Рассмотрим коротко историю развития архитектуры аппаратных средств и их классификацию.

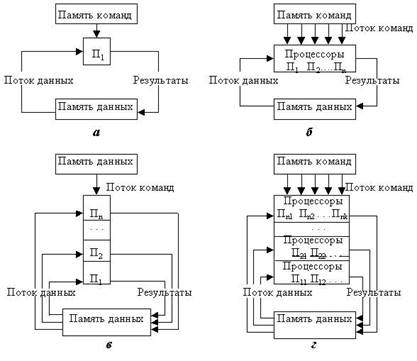

Наиболее обобщенный способ классификации архитектур аппаратных средств компьютера базируется на понятиях потока команд и потока данных в вычисли- тельной структуре. Соответственно этому подходу можно определить четыре класса структур аппаратных средств компьютеров (рисунок 3).

1. S1SD архитектура с одинарным потоком команд и одинарным потоком данных. Управления осуществляет одинарная последовательность команд, любая из которых обеспечивает выполнения одной операции со своими данными и дальше передает управления следующей команде. В компьютерах этого типа команды выполняются только последовательно во времени на одном процессорном элементе.

2. MISD архитектура с множественным потоком команд и одинарным потоком данных, которая получила также название конвейера обработки данных. Она составляет цепочку последовательно соединенных процессоров (микропроцессоров), которые управляются параллельным потоком команд. На вход конвейера из памяти подается одинарный поток данных, которые проходят последовательно через все процессоры, любой из которых делает обработку данных под управлением своего потока команд и передает результаты следующему по цепочке процессору, который использует их как входные данные.

3. SIMD архитектура с одинарным потоком команд и множественным по- током данных. Процессор таких машин имеет матричную структуру, в узлах которой включенное большое количество сравнительно простых быстродействующих процессорных элементов, которые могут иметь собственную или общую память данных. Одинарный поток команд вырабатывает одно общее устройство управления. При этом все процессорные элементы выполняют одновременно одну и ту же команду, но над разными операндами, которые доставляются из памяти множественным потоком.

4.MIMD архитектура с множественными потоками команд и данных. К таким структурам относятся многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы. Они могут отличаться принципом управления (централизованное или распределенное), организацией памяти (общей, распределенная или комбинированная) и структурой связей между компьютерами или процессорами. Гибкость MIMD структур разрешает организовать совместную работу компьютеров, которые входят в них, или процессоров за распараллеленной программой при решении одной сложной задачи, или раз- дельную работу всех компьютеров при одновременном решении великого множества задач с помощью независимых программ. Низшее приводится более подробное описание некоторых более всего распространенных структур компьютеров.

Рисунок 3 – а - SISD (однопроцессорная), б - MISD (конвейерная);

в - SIMD (векторная); г - MIMD (матричная)

Основные функции определяют назначение компьютера: обработка и хране- ние информации, обмен информацией с внешними объектами. Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечива- ют эффективные режимы ее работы, диалог с пользователем, высокую надежность и др. Названные функции компьютера реализуются с помощью его компонентов: аппаратных и программных средств.

Элементы конструкции ПК. Конструктивно ПК выполнены в виде цен- трального системного блока, к которому через разъемы подключаются внешние устройства: дополнительные устройства памяти, клавиатура, дисплей, принтер, мышь и др.

Системный блок обычно включает в себя системную плату, блок питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и платы расшире- ния с контроллерами - адаптерами внешних устройств.

Структура компьютера - это некоторая модель, устанавливающая состав,

порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов.

2. Типовые архитектуры ПК

1. Архитектура неймановского компьютера.

Исторически неймановская архитектура компьютера является первой классической вычислительной архитектурой. Основные принципы организации неймановских компьютеров:

- использования двоичной системы исчисления для представления ин-

формации;

- программы и данные записываются в двоичном коде с использованием фор- матов одинаковой длины, которая разрешает сохранять их в общих запоминающих устройствах и над командами программы делать операции как над числа- ми;

- управления вычислительным процессом осуществляется централизованно путем последовательного выполнения команд. Каждая команда руководит выполнением одной операции и передает управления следующей команде;

- память компьютера имеет линейную организацию, то есть она состоит из последовательно пронумерованных ячеек;

- для управления используется язык машинных команд, которым отвечают элементарные операции, которые последовательно выполняются над элементарными операндами.

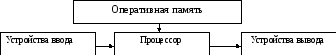

Перечисленные принципы обеспечивают построение алгоритмически универсальных компьютеров простой архитектуры (рисунок 4) с минимальными аппаратурными затратами. Такую архитектуру имели компьютеры первых генераций.

Рисунок 4 – Архитектура неймановского компьютера

2. Архитектура постнеймановских компьютеров

В настоящее время различают архитектуру больших универсальных компьютеров - мейнфреймов (наиболее типичными представителями являются компьютеры серий IBM 360/370 и их «потомков» ES9000) и архитектуру мини-, микро- и персональных компьютеров.

Особенностью универсальных компьютеров является параллельная

и асинхронная работа процессора специализированных процессоров ввода-вывода - каналов ввода- вывода.

Каналы ввода-вывода полностью управляют всеми периферийными устройствами. Взаимодействие периферийных устройств с каналами и каналов с процессором обеспечивается системой прерывания. Если при выполнении программы возникает необходимость в работе периферийного устройства, то процессор инициализирует канал на выполнение данной операции, после чего продолжает выполнять основную программу. О завершении своей работы канал сообщает процессору прерыванием. Такая архитектура наиболее эффективная в понимании быстродействия, но требует больших аппаратных затрат (каналы ввода-вывода по своей архитектуре более сложные, чем процессор), сложного управления и имеют более низкую архитектурную надежность.

Универсальные компьютеры типа IBM 360/370 используются в режиме муль- типрограммной обработки информации для многих пользователей и имеют широкий набор периферийных устройств. Типовая архитектура изображена на рисунке 5.

Процессор имеет арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство цен- трального управления (ЦУ), устройство управления памятью (УУП) и устройство контроля и диагностики (УКиД). Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет арифметические и логические операции над двоичными и двоично- десятичными числами. Устройство центрального управления (ЦУ) обеспечивает микропрограммное управление всего процессора, обработку прерываний и отсчет времени.

Устройство управления памятью (УУП) обеспечивает связь процессора и каналов ввода-вывода с оперативным запоминающим устройством (ОЗУ), решения конфликтов при обращении к памяти и буферизацию информации, которая передается.

Устройство контроля и диагностики (УКиД) обеспечивает текущий контроль функционирования компьютера при инициализации системы.

Мультиплексный канал является специализированным процессором ввода- вывода и обеспечивает ввод/вывод информации из медленно-действующих периферийных устройств (ПУ).Он работает в мультиплексном режиме, то есть после чтения/записи одного байта информации из одного периферийного устройства возможный обмен байтом информации с другим более приоритетным устройством (если канал получи запрос на обмен);

Селекторные каналы также являются специализированными процес- сорами ввода-вывода, но они предназначены для работы с периферийными быстродействующими устройствами, например, с устройствами внешней памяти, накопителями на дисках. Селекторный канал работает в селекторном режиме, то есть, если начался обмен информацией с одним устройством, то он не может быть прерван другим, даже более приоритетным, устройством.

Все периферийные устройства подключаются к каналу через свои устройства управления (УУ), что обеспечивают стандартное подключение разнотипных устройств к каналам.

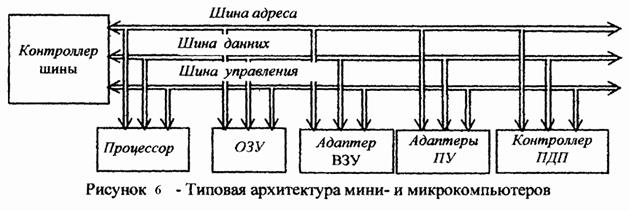

Отличительной особенностью мини-, микро- и персональных компьютеров является простота и надежность в управлении. Поэтому все эти компьютеры име- ют магистральную архитектуру, при которой процессор связан со всеми другими блоками компьютера (блоки ОЗУ, ПЗУ, периферийные устройства) путем единого интерфейса типа общей шины(рисунок 6).

|

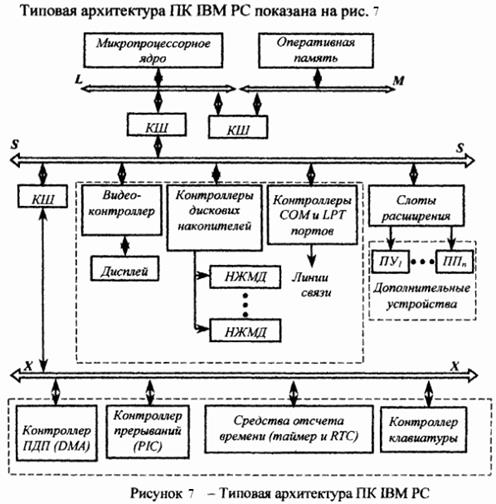

Архитектура персональных компьютеров (ПК) берет начало от магистральной архитектуры, но в процессе своего развития архитектура ПК стала базироваться на системы шин, которая включает: локальную шину

процессора (L-local bus), шину оперативной памяти (М - Memory bus),

системную шину (S - System bus), которая связывает работу всех модулей компьютера в единое целое, и внешнюю (перифе- рийную) шину (X - external bus), связанную с периферийными модулями.

Из рисунка видно, что взаимодействие шин обеспечивается контроллерами шин (КШ), которые включают шинные формирователи и буферные элементы.

Любая из этих шин является магистральной и состоит из составляющих: адреса, данных и управления.

На рисунке 7 приведен типовой набор модулей ПК. Здесь микропроцессорное ядро (МПЯ) включает модули и узлы, которые определяют работу центрального процессора и подключаются параллельно к его шинам. Непосредственно к системной шине S подключается внешняя периферия через слоты расширения и ее номенклатура может меняться. Периферия, которая подключенная к внешней шине X, и расположенная на материнской плате, обеспечивает минимально- необходимые условия функционирования ПК.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.