Классификация механических передач

В зависимости от принципа действия механические передачи разделяют на две основные группы:

· передачи зацеплением (зубчатые, червячные, цепные);

· передачи трением (фрикционные, ременные).

Каждая из указанных групп передач подразделяется на две подгруппы:

· передачи с непосредственным контактом передающих звеньев;

· передачи с гибкой связью (цепь, ремень) между передающими звеньями.

Кроме этих основных классификационных признаков передачи подразделяют по некоторым другим конструктивным характеристикам: расположению валов, характеру изменения вращающего момента и угловой скорости, по количеству ступеней и т. д.

Классификация механических передач по различным признакам представлена ниже.

1. По способу передачи движения от входного вала к

выходному:

1.1. Передачи

зацеплением:

1.1.1. с непосредственным

контактом тел вращения - зубчатые, червячные, винтовые;

1.1.2. с гибкой связью -

цепные, зубчато-ременные.

1.2.Фрикционные передачи:

1.2.1. с непосредственным

контактом тел вращения – фрикционные;

1.2.2. с гибкой связью -

ременные.

2. По взаимному расположению валов в пространстве:

2.1. с параллельными осями валов - зубчатые

с цилиндрическими колесами, фрикционные с цилиндрическими роликами, цепные;

2.2. с пересекающимися осями валов -

зубчатые и фрикционные конические, фрикционные лобовые;

2.3. с перекрещивающимися осями - зубчатые

- винтовые и гипоидные, червячные, лобовые фрикционные со смещением ролика.

3. По характеру изменения угловой скоростивыходного вала по отношению к входному: редуцирующие (понижающие) и мультиплицирующие (повышающие).

4. По характеру изменения передаточного отношения (числа): передачи с постоянным(неизменным) передаточным отношением и передачи с переменным (изменяемым или по величине, или по направлению или и то и другое вместе) передаточным отношением.

5. По подвижности осей и валов: передачи с неподвижными осями валов - рядовые (коробки скоростей, редукторы), передачи с подвижными осями валов (планетарные передачи, вариаторы с поворотными роликами).

6. По количеству ступеней преобразования движения: одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.

7. По конструктивному оформлению: закрытые и открытые (безкорпусные).

Наибольшее распространение в технике получили следующие виды механических передач:

· Зубчатые (цилиндрические, конические, гипоидные, волновые, планетарные и т. п.);

· Ременные (плоскоременные, клиноременные, круглоременные и т. п.);

· Червячные;

· Фрикционные (постоянной передачи, реверсы и вариаторы);

· Винтовые передачи.

Зубчато-ременные передачи можно выделить в отдельную группу передач с промежуточной гибкой связью, поскольку они способны передавать мощность и посредством трения, и посредством зацепления.

***

Основные характеристики механических передач

Главными характеристиками передачи, необходимыми для ее расчета и

проектирования, являются передаваемые мощности (по величине и

направлению) и скорости вращения валов – входных (ведущих), промежуточных,

выходных (ведомых).

В технических расчетах вместо угловых скоростей обычно используются частоты

вращения валов -nвх и nвых, измеряемые в оборотах за

минуту. Соотношение между угловой скоростью ω (рад/сек) и частотой

вращения n (об/мин):

ω ≈ πn/30

Еще важный параметр механической передачи – коэффициент полезного действия (КПД), характеризующий потери мощности при передаче от двигателя к исполнительному элементу.

***

Основные характеристики передач:

мощность Р1 на входе и Р2 на выходе, Вт; мощность может быть выражена через окружную силу Ft (Н) и окружную скорость V (м/с) колеса, шкива, барабана и т.п.:

Р = Ft×V;

быстроходность, выражающаяся частотой вращения n1 на входе и n2 на выходе, мин–1, или угловыми скоростями ω1 и ω2 , с-1;

передаточное отношение – отношение угловой скорости ведущего звена к угловой скорости ведомого звена:

,

,

при u > 1, n1 > n2 – передача понижающая, или редуктор,

при u < 1, n1 < n2 – передача повышающая, или мультипликатор;

коэффициент полезного действия (КПД)

, или

, или  ,

,

где Рr – мощность, потерянная в передаче.

Одноступенчатые передачи имеют следующие КПД: фрикционные – 0,85…0,9; ременные – 0,90…0,95; зубчатые – 0,95…0,99; червячные – 0,7…0,9; цепные – 0,92…0,95;

моменты на валах. Моменты Т1 (Н·м) на ведущем и Т2 на ведомом валах определяют по мощности (кВт) и частоте вращения (об./мин) или угловой скорости (с-1):

,

,  или

или  ,

,

где ω1 = ![]() .

.

Связь между вращающими моментами на ведущем Т1 и ведомом Т2 валах выражается через передаточное отношение u и КПД η:

Т2 = Т1 η u.

Зубчатой передачей называется трехзвенный механизм, в котором два подвижных звена являются зубчатыми колесами, или колесо и рейка с зубьями, образующими с неподвижным звеном (корпусом) вращательную или поступательную пару.

Зубчатая передача состоит из двух колес, посредством которых они сцепляются между собой. Зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называют шестерней, с большим числом зубьев – колесом.

Термин «зубчатое колесо» является общим. Параметрам шестерни приписывают индекс 1, а параметрам колеса – 2.

Основными преимуществами зубчатых передач являются:

- постоянство передаточного числа (отсутствие проскальзывания);

- компактность по сравнению с фрикционными и ременными передачами;

- высокий КПД (до 0,97…0,98 в одной ступени);

- большая долговечность и надежность в работе (например, для редукторов общего применения установлен ресурс ~ 30 000 ч);

- возможность применения в широком диапазоне скоростей (до 150 м/с), мощностей (до десятков тысяч кВт).

Недостатки:

- шум при высоких скоростях;

- невозможность бесступенчатого изменения передаточного числа;

- необходимость высокой точности изготовления и монтажа;

- незащищенность от перегрузок;

- наличие вибраций, которые возникают в результате неточного изготовления и неточной сборки передач.

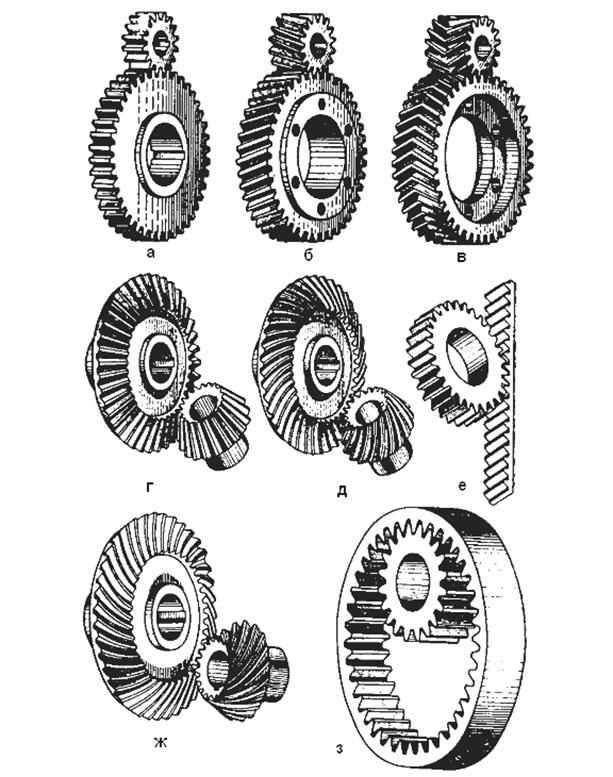

Классификация зубчатых передач. По расположению осей валов различают передачи с параллельными (рис. 2.1, а – в, з), с пересекающимися (рис. 2.1, г, д) и перекрещивающимися (рис. 2.1, е, ж) геометрическими осями.

По форме могут быть цилиндрические (рис. 2.1, а – в, з), конические (рис. 2.1, г, д, ж), эллиптические, фигурные зубчатые колеса и колеса с неполным числом зубьев (секторные).

По форме профилей зубьев различают эвольвентные и круговые передачи, а по форме и расположению зубьев – прямые (рис. 2.1, а, г, е, з), косые (рис. 2.1, б), шевронные (рис. 2.1, в) и круговые (рис. 2.1, д, ж).

В зависимости от относительного расположения зубчатых колес передачи могут быть с внешним (рис. 2.1, а) или внутренним (рис. 2.1, з) их зацеплением. Для преобразования вращательного движения в возвратно поступательное и наоборот служит реечная передача (рис. 2.1, е).

Зубчатые передачи эвольвентного профиля широко распространены во всех отраслях машиностроения и приборостроения. Они применяются в исключительно широком диапазоне условий работы. Мощности, передаваемые зубчатыми передачами, изменяются от ничтожно малых (приборы, часовые механизмы) до многих тысяч кВт (редукторы авиационных двигателей). Наибольшее распространение имеют передачи с цилиндрическими колесами, как наиболее простые в изготовлении и эксплуатации, надежные и малогабаритные. Конические, винтовые и червячные передачи применяют лишь в тех случаях, когда это необходимо по условиям компоновки машины.

Рис. 2.1. Зубчатые передачи

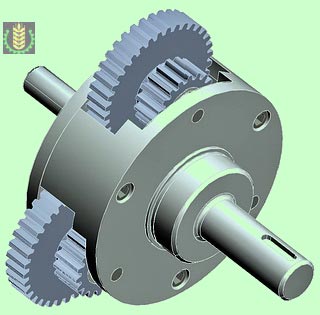

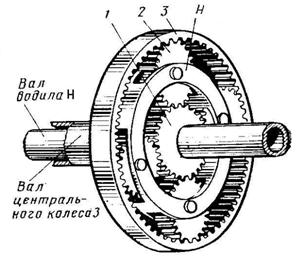

Планетарными называются передачи, содержащие зубчатые колеса с перемещающимися осями (рис. 2.6). Передача состоит из центрального колеса 1 с наружными зубьями, центрального колеса 3 с внутренними зубьями, водила Н и сателлитов 2. Сателлиты вращаются вокруг своих осей и вместе с осью вокруг центрального колеса, т.е. совершают движение, подобное движению планет.

При неподвижном колесе 3 движение может передаваться от 1 к Н или от Н к 1; при неподвижном водиле Н – от 1 к 3 или от 3 к 1. При всех свободных звеньях одно движение можно раскладывать на два (от 3 к 1 и Н) или два соединять в одно (от 1 и Н к 3). В этом случае передачу называют дифференциальной.

Рис. 2.6. Планетарный механизм

Планетарные передачи имеют существенные преимущества:

- нагрузка в планетарных передачах передается одновременно несколькими сателлитами, следовательно, силы, действующие на зубья колес, соответственно уменьшаются, что позволяет использовать колеса меньших габаритных размеров и массы;

- в планетарных передачах рационально используются колеса внутреннего зацепления, обладающие большой (по сравнению с колесами наружного зацепления) нагрузочной способностью;

- равномерное распределение сателлитов по окружности приводит к уравновешиванию радиальных сил, действующих на колеса, и, следовательно, к разгрузке подшипников центральных колес и водила;

- применение планетарного механизма позволяет легко осуществить компактную конструкцию соосного редуктора, т.е. такого редуктора, у которого оси ведущего и ведомого валов совпадают. Это имеет важное значение для поршневых и турбовинтовых авиационных двигателей. Например, при помощи так называемого дифференциального планетарного редуктора можно от одного двигателя приводить во вращение два соосных винта, скорости вращения которых будут изменяться в полете в соответствии с изменением шага винта.

К недостаткам планетарных передач относятся повышенные требования к точности изготовления и монтажа.

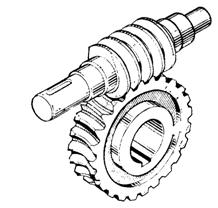

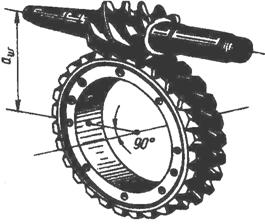

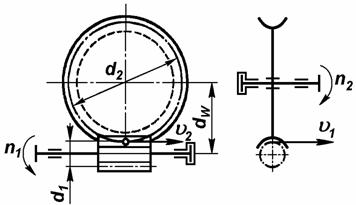

Червячная передача применяется для передачи вращения от одного вала к другому, когда оси валов перекрещиваются. Угол перекрещивания в большинстве случаев равен 90º. Наиболее распространенная червячная передача (рис. 2.10) состоит из так называемогоархимедова червяка, т.е. винта, имеющего трапецеидальную резьбу с углом профиля в осевом сечении, равным двойному углу зацепления (2α= 40°), и червячного колеса.

Рис. 2.10. Червячная передача

Геометрия червячных передач. В червячной передаче, так же как и в зубчатой, различают диаметры начальных и делительных цилиндров (рис. 2.11): dw1, dw2 – начальные диаметры червяка и колеса; d1, d2 – делительные диаметры червяка и колеса. В передачах без смещения dw1 =d1, dw2 = d2. Точка касания начальных цилиндров является полюсом зацепления.

Червяки различают по следующим признакам: по форме поверхности, на которой образуется резьба, – цилиндрические (рис. 2.12, а) и глобоидные (рис. 2.12, б); по форме профиля резьбы – архимедовы и эвольвентные цилиндрические червяки.

Архимедов червяк имеет трапецеидальный профиль резьбы в осевом сечении, в торцевом сечении витки резьбы очерчены архимедовой спиралью.

![]()

Эвольвентный червяк представляет собой косозубое зубчатое колесо с малым числом зубьев и большим углом их наклона. Профиль витка в торцевом сечении очерчен эвольвентой.

Наибольшее применение в машиностроении находят архимедовы червяки, так как технология их производства проста и наиболее отработана. Архимедовы червяки обычно не шлифуют. Их используют, когда требуемая твердость материала червяка не превышает 350 НВ. При твердости 45 НRC и малой шероховатости рабочих поверхностей витков червяки делают эвольвентными, так как после термообработки шлифование их рабочих поверхностей по сравнению с архимедовыми червяками проще.

Профиль зубьев червячных колес в передачах эвольвентный. Поэтому зацепление в червячной передаче представляет собой эвольвентное зацепление зубчатого колеса с зубчатой рейкой. Угол наклона линии зуба червячного колеса β равен углу подъема γ линии витка червяка. Минимальное число зубьев колеса из условия отсутствия подрезания z2 = 24. Число витков (заходов) червяка определяется количеством ниток нарезки, отстоящих друг от друга на расстояние, называемое шагом, и начинающихся на торцах нарезной части червяка. Направление витков может быть правым или левым. Чаще применяется правая нарезка с числом заходов z1 = 1…4. Рекомендуют z1 = 4 при передаточном отношенииu = 8…15; z1 = 2 при u = 15…30; z1 = 1 при u > 30.

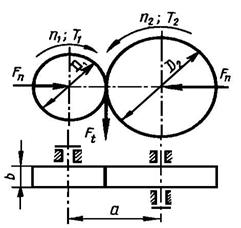

Передачи, работа которых основана на использовании сил трения, возникающих между рабочими поверхностями двух прижатых друг к другу тел вращения, называют фрикционными передачами.

Для нормальной работы передачи необходимо, чтобы сила трения Fтр была больше окружной силы Ft, определяющей заданный вращающий момент:

Ft < Fтр. (2.42)

Сила трения

Fтр = Fn f,

где Fn – сила прижатия катков;

f – коэффициент трения.

Нарушение условия (2.42) приводит к буксованию и быстрому износу катков.

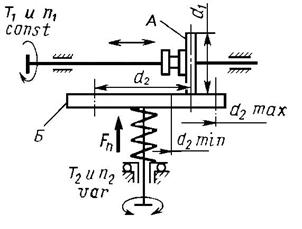

В зависимости от назначения фрикционные передачи можно разделить на две основные группы: передачи с нерегулируемым передаточным отношением (рис. 2.15, а); регулируемые передачи, называемые вариаторами, позволяющими плавно (бесступенчато) изменять передаточное отношение.

![]()

Рис. 2.15. Схемы фрикционных передач

Различают передачи с параллельными и пересекающимися осями валов; с цилиндрической, конической, шаровой или торовой поверхностью рабочих катков; с постоянным или автоматически регулируемым прижатием катков, с промежуточным фрикционным элементом или без него и т.д.

Схема простейшей нерегулируемой передачи изображена на рис. 2.15, а. Она состоит из двух катков с гладкой цилиндрической поверхностью, закрепленных на параллельных валах.

У лобового вариатора (рис. 2.15, б) ведущий каток А может перемещаться вдоль своей оси. При этом передаточное отношение плавно изменяется в соответствии с изменением рабочего диаметра d2 ведомого диска Б. При переходе катка А на левую сторону направление вращения диска Б изменяется – вариатор обладает свойством реверсивности.

Область применения. Фрикционные передачи с постоянным передаточным отношением применяют сравнительно редко. Их область ограничивается преимущественно кинематическими цепями приборов, от которых требуется плавность движения, бесшумность работы, безударное включение на ходу и т.п.

Фрикционные вариаторы применяют достаточно широко для обеспечения бесступенчатого регулирования скорости в станкостроении, текстильных, бумагоделательных и других машинах и приборах. В авиастроении фрикционные передачи не применяются. Диапазон передаваемых мощностей обычно находится в пределах до 10 кВт, так как при больших мощностях трудно обеспечить необходимое усилие прижатия катков.

Способы прижатия катков. Существует два вида прижатия катков: с постоянной силой, которую определяют по максимальной нагрузке передачи; с регулируемой силой, которая автоматически изменяется с изменением нагрузки. Лучшие показатели получают при саморегулируемом прижатии.

Способ прижатия катков оказывает большое влияние на качественные характеристики передачи: КПД, постоянство передаточного отношения, контактную прочность и износ катков.

Скольжение в передаче. Различают три вида скольжения: буксование, упругое скольжение и геометрическое скольжение.

Буксование наступает при перегрузках элементов передачи. При этом ведомый каток останавливается, а ведущий скользит по нему, что приводит к интенсивному местному изнашиванию или задиру на ведомом катке.

Упругое скольжение характерно для нормально работающей передачи. Участки поверхности ведущего катка подходят к площадке контакта сжатыми, а отходят растянутыми. На ведомом катке наблюдается обратная картина. Касание сжатых и растянутых волокон катков приводит к их упругому скольжению, что вызывает отставание ведомого катка от ведущего.

Геометрическое скольжение связано с тем, что окружные скорости вращения ведущего и ведомого катков на площадке их контакта различны. Например, в лобовом вариаторе (см. рис. 2.15, б) окружная скорость V2 меняется с изменением R, а скорость V1 на этой площадке постоянна. Геометрическое скольжение является основной причиной изнашивания рабочих поверхностей элементов фрикционных передач.

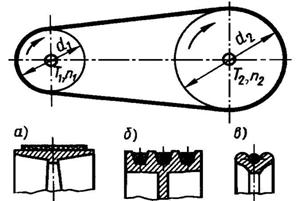

Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на валах, и охватывающего их ремня. Ремень надет на шкивы с определенным натяжением, обеспечивающим трение между ремнем и шкивами, достаточное для передачи мощности от ведущего шкива к ведомому.

В зависимости от формы поперечного сечения ремня различают: плоскоременную, клиноременную и круглоременную (рис. 2.16, а – в) передачи.

Рис. 2.16. Ременные передачи

Сравнивая ременную передачу с зубчатой можно отметить следующие преимущества:

- возможность передачи движения на значительное расстояние (до 15 м и более);

- плавность и бесшумность работы, обусловленные эластичностью ремня и позволяющие работать при высоких скоростях;

- способность выдерживать перегрузки (до 300 %) благодаря увеличению скольжения ремня;

- невысокая стоимость;

- простота обслуживания и ремонта.

Основными недостатками ременной передачи являются:

- непостоянство передаточного отношения из-за скольжения ремня на шкивах;

- значительные габаритные размеры при больших мощностях (для одинаковых условий диаметры шкивов примерно в 5 раз больше диаметров зубчатых колес);

- большое давление на шкивы в результате натяжения ремня;

- низкая долговечность ремней (от 1000 до 5000 ч).

Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям конструкции валы расположены на значительных расстояниях. Мощность современных передач не превышает 50 кВт.

В многоступенчатых приводах ременную передачу применяют обычно в качестве быстроходной ступени, устанавливая ведущий шкив на валу двигателя. В таком случае габариты и масса передачи будут наименьшими.

Критерии работоспособности и расчета. Опыт эксплуатации передач в различных машинах и механизмах показал, что работоспособность передач ограничивается преимущественно тяговой способностью, определяемой силой трения между ремнем и шкивом, долговечностью ремня, которая в условиях нормальной эксплуатации ограничивается разрушением ремня от усталости.

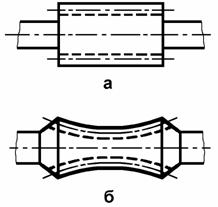

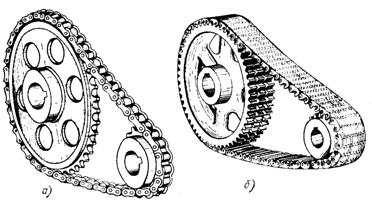

Цепная передача состоит из двух колес с зубьями (звездочек) и охватывающей их цепи. Наиболее распространены передачи с втулочно-роликовой цепью (рис. 2.19, а) и зубчатой цепью (рис. 2.19, б). Цепные передачи применяются для передачи средних мощностей (не более 150 кВт) между параллельными валами в случаях, когда межосевые расстояния велики для зубчатых передач.

Преимуществами цепных передач являются:

- отсутствие проскальзывания;

- достаточная быстроходность (20-30 м/с);

- сравнительно большое передаточное число (7 и более);

- высокий КПД;

- возможность передачи движения от одной цепи нескольким звездочкам;

- небольшая нагрузка на валы, т.к. цепная передача не нуждается в предварительном натяжении цепи необходимом для ременной передачи.

Недостатками цепных передач являются:

- вытяжка цепей вследствие износа шарниров;

- более высокая стоимость передачи по сравнению с ременной;

- необходимость регулярной смазки;

- значительный шум.

По назначению цепи подразделяют на приводные, используемые в приводах машин; тяговые, применяемые в качестве тягового органа в конвейерах, и грузовые, используемые в грузоподъемных машинах для подъема грузов.

Цепные передачи применяются, например, для управления рулем направления самолета (рис. 2.20), для привода механизма отклонения триммера руля высоты.

Звездочки. По конструкции звездочки похожи на зубчатые колеса. Делительная окружность звездочки проходит через центры шарниров цепи. Профилирование их зубьев выполняют по стандарту. Ширина b зубчатого венца звездочки принимается несколько меньшей расстояния между внутренними пластинками. Звездочки больших размеров выполняют составными. [4]

мммм

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.