Дидактический материал по теме «Сложноподчиненное предложение»

Знание основных способов выражения логических и грамматических связей является необходимым условием для полноценного развития речи обучающихся. Только овладев языковыми средствами выражения этих связей, обучающиеся могут правильно понять и отражать в своей речи отношения между предметами и явлениями, а также анализировать и оценивать действия людей. Данный дидактический материал поможет освоить тему «Сложноподчиненные предложения» и повысит мотивацию и интерес обучающихся к предмету.

Структурно-семантическая характеристика сложноподчиненных предложений

1. Сложноподчиненное предложение – это сложное предложение, предикативные части которого связаны подчинительной связью. Дифференциальными признаками СПП являются:

1) зависимость одной предикативной части (придаточного) от другой (главного предложения);

2) наличие вводящего придаточную часть подчинительного союза или союзного слова (относительного местоимения или местоименного наречия);

3) ступенчатость (многоярусность) коммуникативной структуры. СПП представляет собой иерархически организованную структуру, в которой одна часть (главная) подчиняет себе другую.

Главное предложение и придаточная часть различаются по синтаксическому рангу: главное предложение определяет:

а) синтаксическую позицию придаточного;

б) функциональный тип всей сложной конструкции – и накладывает определенные ограничения на модальный или временной план придаточного и характер его целеустановки: так, например, исключается употребление придаточной части, выражающей побуждение, а также ограничивается сочетание побудительной главной части и придаточного, выражающего вопрос.

В семантическом аспекте подчинение в отличие от сочинения прежде всего отражает отношения зависимости одной ситуации от другой (отношения условия, причины, следствия, цели и др.). Главная часть, как правило, служит средством обозначения основной (базовой) ситуации, а придаточная часть называет или описывает ситуацию, в том или ином отношении её мотивирующую: Когда мы входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных окнах галереи (И.Бунин) – временная обусловленность двух ситуаций.

Однако это семантическое соотношение не универсально и не распространяется на все типы СПП. В СПП с изъяснительно-объектными придаточными главная часть может служить не для обозначения ситуации, а для модальной и / или оценочной интерпретации сообщения в придаточной части: Хорошо, что он сдал экзамен.

В СПП значения времени, следствия, уступки и др. выражаются дифференцированно и с высокой степень конкретизации.

От СПП предложений необходимо отличать:

а) простые предложения, включающие фразеологизмы, которые содержат частицы, омонимичные союзам (хоть), или относительные местоимения (хоть глаз выколи, все кому ни лень, чем Господь пошлет, что было силы и др.), и лексикализованные предикативные единицы, в состав которых входят относительные местоимения и местоименные наречия (что угодно; кто угодно, куда попало, неизвестно что, неизвестно кто и др.);

б) осложненные простые предложения, включающие сравнительный оборот, который не является самостоятельной предикативной единицей: Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная… (А. Чехов);

в) предложения фразеологизированной структуры, построенные по моделям «Что касается + сущ. в род. п.+то+предикативная часть любого строения»: Что до детей, то они прекрасно отдохнут в деревне. Эти предложения выполняют определенное коммуникативное задание: первая их часть служит для выделения темы высказывания и не является самостоятельной предикативной частью, вторая часть – рема предложения. Таким образом, компоненты актуального членения совпадают здесь с компонентами фразеологизированной структуры;

г) предложения фразеологизированной структуры, построенные по модели «только и+…что…» Их первая часть «содержит в своем составе предикативный центр, определяющий модально-временной план предложения, а вторая – лишь экспрессивно выделяемую словоформу или сочетание словоформ, грамматически зависящее от сказуемого или координированное с ним» (В.Белошапкова): Только и говорил, что о работе; Только и делал, что разбирал старые книги. В то же время при определении количества предикативных частей необходимо учитывать неполные предложения: Не беда (1), что жизнь ушла(2), не беда(3), что навсегда(4) (М. Петровых).

Тест по теме "Сложноподчиненное предложение"

1. Что является основным признаком сложноподчиненного предложения?

A. Оно состоит из двух и более простых предложений, соединенных союзами.

B. Оно включает главное и одно или несколько подчиненных предложений.

C. Оно имеет только одно предложение с простым синтаксическим строением.

2. Какое предложение является сложноподчиненным?

A. Он пришел домой, и сразу начал готовить ужин.

B. Когда он пришел домой, то сразу начал готовить ужин.

C. Он пришел домой, готовил ужин и слушал музыку.

3. Какое из следующих предложений содержит подчинительное предложение?

A. Она купила книгу и прочитала ее.

B. Поскольку погода была плохой, они остались дома.

C. Он пошел в магазин, чтобы купить молоко.

4. Какой союз используется для соединения главного предложения с подчиненным в следующем предложении?

"Она не пришла на встречу, потому что не чувствовала себя хорошо."

A. И

B. Но

C. Потому что

5. Определите подчиненное предложение в следующем предложении:

"Если завтра будет солнечно, мы пойдем в парк."

A. Если завтра будет солнечно

B. Мы пойдем в парк

C. Мы

6. Какой тип подчиненного предложения используется в следующем примере?

"Он удивился, что она не пришла на работу."

A. Условное

B. Изъяснительное

C. Временное

7. Какой из следующих союзов НЕ используется для образования сложноподчиненного предложения?

A. Хотя

B. Потому что

C. И

8. Какое предложение является сложноподчиненным с временным подчинением?

A. Мы увидим фильм, когда вернемся домой.

B. Мы купили билет, чтобы поехать на концерт.

C. Он прочитал книгу и написал отзыв.

9. В каком предложении подчиненное предложение выполняет функцию цели?

A. Я купил торт, чтобы поздравить тебя с днем рождения.

B. Она подумала о том, как лучше провести отпуск.

C. Мы не пошли на прогулку, так как шел дождь.

10. Какое предложение иллюстрирует использование подчиненного предложения для пояснения?

A. Я рассказал ей, что планирую переезд.

B. Он пришел домой и сразу же включил телевизор.

C. Мы решили остаться дома, потому что погода была ненастной.

Средства связи предикативных частей в сложноподчиненном предложении (СПП).

Средствами связи главного и придаточного предложений в СПП конструкциях

служат:

1) подчинительные союзы;

2) союзные слова;

3) интонация;

4) корреляты;

5) опорные слова;

6) порядок предикативных частей;

7) парадигма;

8) типизированные лексические элементы;

9) параллелизм строения и неполнота одной из частей.

1. Подчинительные союзы дифференцируются:

а) по структуре: простые (что, если, когда и др.) / сложные, или составные (так как, так что, потому что и др.);

б) по числу занимаемых ими позиций: одноместные (хотя, будто, словно, если, ибо и др.) / двухместные, или двойные (чем…тем);

2 Союзные слова (реляты) представляют собой относительные местоимения или местоименные наречия и могут коррелировать с определенными опорными словами: Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь (Б. Окуджава); Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым (В. Ключевский).

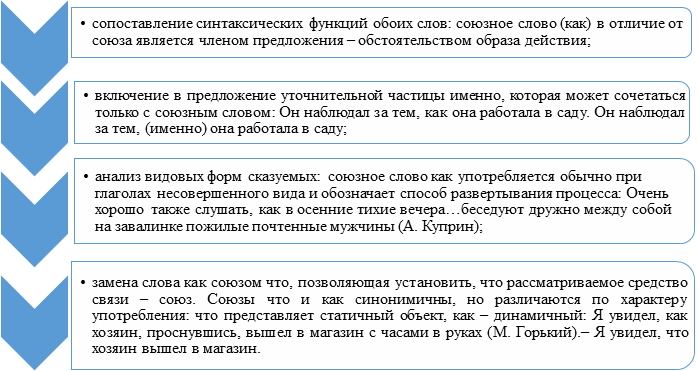

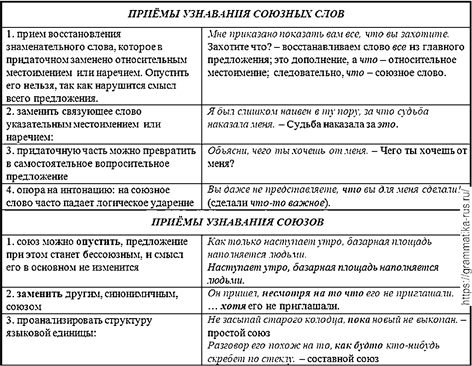

Для разграничения союза как и союзного слова как необходимо использовать следующие

приёмы:

Наблюдаются колебания и в определении статуса союзного средства когда. В СПП с придаточным времени оно обычно выступает как СОЮЗ.

Исключение составляют конструкции с коррелятом тогда в главной части.

В этом случае устанавливается соотносительность коррелята и средства связи, поэтому когда необходимо рассматривать как союзное слово: Особенно хорошо в саду тогда, когда шумит неторопливый дождь. В некоторых случаях омонимия союза и союзного слова представляется неразрешимой, поэтому при анализе таких СПП следует указывать два возможных варианта. Так, в предложении Прочел ее милую болтовню об институтских порядках, о том, что она читает потихоньку от аргусовых очей классных дам (В.Гаршин) что может квалифицировано и как союзное слово (что именно она читает…), и как подчинительный союз (общая констатация факта тайного чтения).

3).Интонация – универсальное средство связи предикативных частей. В СПП интонация завершенности или незавершенности, выделяющая предикативную часть, усиливает или ослабляет ее смысловую самостоятельность и тем самым влияет на связь главной части с ьпридаточной.

4) Корреляты – указательные местоимения, употребляющиеся в главной части и свидетельствующие о её незавершенности: А я опять задумчиво бреду… в ту дальнюю страну, где больше нет ни февраля, ни марта (И. Бродский).

5) Опорные слова – слова в главном предложении, которые распространяются придаточной частью: Прислушайся всерьез, как шепелявит оттепель (М. Петровых); Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать (Л. Толстой).

6) Порядок предикативных частей, который может быть как фиксированным, так и нефиксированным, ср., например: Я припоминаю старый дом и шиповником заросший сад – сон, что снился много лет назад (М. Петровых) и Что мне снилось, не помню (ср.: Не помню, что мне снилось).

7) Парадигма – соотношение видо-временных форм и модальных планов сказуемых. Она может быть как свободной (не мотивирующей синтаксического значения предложения), так и несвободной, влияющей на синтаксическое значение: Когда мы пришли в лес, начался дождь (использование форм совершенного вида определяет отношения следования) и Когда мы гуляли в лесу, шел небольшой дождь (видовые формы определяют отношения одновременности). *(Ср.: Я знаю, кто пришел. Я знал, кто пришел (изменение парадигмы не влияет на значение предложения).

8) Типизированные лексические элементы – средства, употребляющиеся в различных типах предложений и регулярно вызывающие в них добавочные синтаксические значения. К ним

относятся:

а) эмоциональная лексика, определяющая добавочное причинное значение: Я рад, что ты снова здесь (объектное значение осложняется причинным); Она любила эти тихие вечера, в которые дома собиралась вся семья (атрибутивное значение осложняется причинным); Я школу Гнесиных люблю, когда бела ее ограда и сладкозвучную ладью колышут волны снегопада (Б. Ахмадулина) (условно-временное значение осложняется причинным);

б) модальная лексика, связанная с выражением различных значений обусловленности (причины, цели, следствия). Модальные слова со значением вероятности влияют на семантику СПП с придаточным причины, в случае их употребления придаточное указывает на следствие из сообщения в главной части: ОЧЕВИДНО, поезд ушел раньше, потому что они неожиданно вернулись домой. Глагол с модальным значением желания, намерения может вызывать в семантике придаточной части добавочное значение цели: Она как будто СТАРАЛАСЬ понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил его чувство к ней (Л. Толстой);

в) антонимическая лексика, связанная обычно с выражением сопоставительных и противительных отношений, а также добавочного значения уступки. Так, в предложении ХОРОШИЙ учитель радуется самостоятельным мыслям ученика, которые ПЛОХОМУ педагогу кажутся лишь разрушением существующих норм и непозволительной дерзостью атрибутивное значение взаимодействует с противительно-уступительным.

9) Частными средствами связи предикативных частей в СПП являются:

а) параллелизм строения: Каков поп, таков и приход;

б) неполнота одной из частей: А голос – и глубок, и глух – мне говорит неспешно вслух все,

что сказал когда-то (М. Петровых).

Определите, при помощи подчинительных союзов или союзных слов образованы сложноподчиненные предложения в повести Н.С. Лескова "Очарованный странник":

1. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

2. А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

3. А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

4. А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеса нисходящим.

5. А так, - отвечает, - что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются.

6. А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

7. И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет.

8. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты.

9. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась...

10. В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает.

11. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сне время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

12. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался?

13. Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу.

14. Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно.

15. Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить?

16. Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц, после их смерти?

17. И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею...

18. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится.

19. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает...

20. И что за них будто некому молиться - это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

21. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит…

22. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания.

23. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован.

24. Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

25. Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

26. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет.

27. Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, "бывалого".

28. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, пока лечить придется, потому что на их дикость одно средство - строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

29. Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит…

30. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

31. Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, - пьет вино и в приходе не годится.

32. Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть.

33. После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать.

34. Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

35. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули.

36. Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена.

37. Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей.

38. Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает.

39. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

40. Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела.

41. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, - говорят, - рабы должны повиноваться.

42. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца.

43. Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда, по крайней мере, владыка сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил семью мою питал.

44. Я и поехал, по только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии "барыню" играл.

45. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит?

46. Я подошел к аналою, где положена икона "Спас на водах", и стал эту свечечку лепить, да другую уронил.

47. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь - вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть.

48. Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю.

Ответы:

1.Предложения, образованные с помощью подчинительных союзов:

1,2,3,5,6,10,11,12,13,19,20,21,23,27,28,31,33,34,36,39,40,41,43,48.

2.Предложения, образованные с помощью союзных слов:

4,7,8,9,14,15,16,17,18,22,25,29,30,32,35,37,38,42,44,45,46,47.

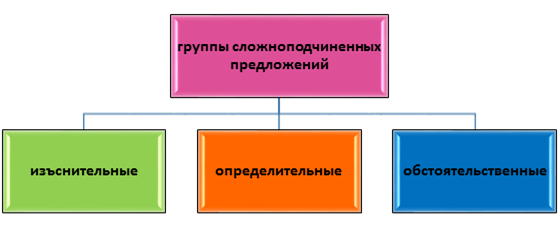

Основные группы сложноподчиненных предложений

По значению и строению СПП делятся на три основные группы. Придаточные в этих сложных предложениях соотносятся с тремя группами второстепенных членов предложения: определениями, дополнениями и обстоятельствами.

1. Определительные (в том числе местоименно-определительные) .

2. Изъяснительные .

3. Обстоятельственные: образа действия, меры и степени (как?, каким образом?), времени (когда?, во сколько?), места (откуда?, куда?, где?), цели (зачем?, с какой целью?), причины (почему?, зачем?), условия (при каком условии?, в каком случае?), уступки следствия. СПП могут иметь не одно, а несколько придаточных предложений.

Опорные схемы

![]()

![]()

|

|

|

|

ü Но и всё же отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил (С. Есенин) ü Друзья – это те сокровища, которые украшают человека (Пословица) ü Ты запой мне ту песню, что прежде напевала мне старая мать (С. Есенин) ü Старинная мудрость завещала такое множество афоризмов, что из них камень по камню сложилась целая несокрушимая стена (М. Салтыков-Щедрин) ü В часы последнего усилья, когда и ангелы заблещут, твои сияющие крылья передо мной не затрепещут (Н. Гумилев) |

ü Несносно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она (А. Пушкин) ü Я сегодня опять услышал, как тяжёлый якорь ползет, и я видел, как в море вышел пятипалубный пароход (Н. Гумилев). ü Не понять, не ждавшим, им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня (К. Симонов) ü И готов я твердить за молвой, будто ангелов ты низводила, соблазняя своей красотой (А. Блок) ü Не знаю я, коснётся ль благодать моей души болезненно-греховной (Ф. Тютчев) |

|

|

ü Все это он представил так живо и образно, будто сам был свидетелем тех событий (С. Красиков) ü И стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи (М. Горький) ü Столько страсти в той песне унылой, столько грусти в напеве родном, что в душе моей хладной, остылой разгорелося сердце огнем (И. Макаров). |

|

|

ü Когда всё пройдено, потеряно, проиграно, тогда ждут чуда (И. Друцэ) ü Мои поезда не вернутся пустыми, пока мой оазис совсем не зачах (В. Высоцкий) ü А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом (С. Есенин) ü С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм (М. Лермонтов) |

|

|

ü Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами (Р. Гамзатов) ü Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть (Пословица) ü Во вселенную или в пылинку человек для того и вроднён, чтоб добавить хотя бы звенинку в перезвоне пасхальном времён (Е. Евтушенко) |

|

|

ü Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, к хорошей музыке (М. Горький) ü Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме (Б. Пастернак) ü Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах (А. Ахматова). В сравнительной придаточной части первого предложения легко восстанавливается сказуемое пройдет, второго - сказуемое живёт; придаточных имеются обстоятельства (с яблонь, в часах) из состава сказуемого. |

|

|

ü И хоть ничуть не грустно мне в лодке у прибрежных ив, но только меньше русло и тише мой разлив (М. Львов) ü Он, несмотря на то что был юноша двадцати двух лет, не часто говорил об интимных предметах и важных материях (И. Помяловский) ü Но сколько ни вглядывался Ходжа Насреддин в напущенный старцем туман - разглядеть и понять ничего не мог (Л. Соловьев). |

|

|

ü Я выйду живым из огня, а если погибну до срока, останется после меня дорога, дорога, дорога (В. Высоцкий) ü Человек может стать другом, товарищем и братом другого человека лишь при условии, когда горе другого человека становится его личным горем (В. Сухомлинский) ü Кабы на цветы да не морозы, и зимой бы цветы расцветали (Пословица) ü Ты любовь не зови, коль ушла она прочь от порога (С. Орлов) |

|

|

ü Где быстрые, шумные воды недавно свободно текли - сегодня прошли пешеходы, обозы с товаром прошли (Н. Некрасов) ü Он быстро собрался и отправился, куда послал его командир (А. Фадеев) ü Где-то за садом несмело, там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет (С. Есенин) |

|

|

ü Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали (С. Есенин) ü Герцог вздрогнул, ибо угасание догоревшей свечи было дурною приметою (Д. Мережковский) ü А полюбить Чехова было нетрудно, так как он при первом знакомстве с людьми почти всегда относился к ним с полной доверчивостью (К. Чуковский). |

Тест

Ответы:

Заполните таблицу:

|

Вид придаточного обстоятельственного, к чему относится |

На какой вопрос отвечает |

Что обозначают |

Чем прикрепляется |

пример |

|||

|

союзы

|

союзные слова |

|

|

||||

|

1. Степени К сочетанию знаменательного слова с

указательным: так, столько, настолько. |

в какой степени? насколько? |

Степень проявления признака или действия |

что,

чтобы, |

насколько, |

|

|

|

|

2. Образа действия К сочетанию знаменательного слова с

указательным: так, столько, настолько. |

как? каким образом? |

Качественная характеристика действия, способ его совершения |

как, что, чтобы, словно, будто |

как |

|

|

|

|

3. Места К обстоятельству места выраженному наречием (там, туда, оттуда, нигде, везде, всюду и др.) |

где? куда? откуда? |

Место действия, направление, путь движения |

где, куда, откуда |

|

|

||

|

4. Времени Ко всему главному или

уточняют обстоят-во времени в главном. |

когда? как долго? с (до) каких пор? |

время |

когда,

как, пока, едва,только, прежде чем, |

когда (если относится |

|

|

|

|

5. Условия Ко всему главному |

при каком условии? |

Условие совершения действия |

если (...то

/ так / тогда), раз,когда (=если), коли, |

|

|

|

|

|

6. Причины Ко всему главному |

почему? отчего? |

Причина, повод, мотив, основание совершения действия |

потому что,

оттого что, |

|

|

|

|

|

7. Цели Ко всему главному ± указательное слово затем. |

зачем? с какой целью? |

Цель совершения действия |

чтобы (чтоб), для того чтобы, |

|

|

|

|

|

8. Сравнительные Ко всему главному, указательных слов нет. |

как? в сравнении с чем? |

ко всему главному предложению |

как,

будто, словно, |

|

|

|

|

|

9. Уступительные Ко всему главному, указательных слов нет. |

несмотря на что? |

Условие, вопреки которому совершается действие |

хотя (хоть), |

что (бы) ни, кто (бы) ни, |

|

|

|

|

10. Следствия Ко всему главному, указательных слов нет. |

что является следствием этого? |

Результат действия |

так что |

|

|

|

|

|

11. Присоединительные Содержат добавочное сообщение. |

что можно к этому добавить? |

ко всему главному предложению |

Что ( в

любой падежной форме), почему, отчего, зачем. |

|

|

||

1) В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице.

2) Вот все у вас как на параде, салфетку - туда, галстук - сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, чтобы по-настоящему, - это нет.

3) Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски.

4) Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха.

5) Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной.

6) Как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками.

7) Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

8) Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

9) Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось.

10) Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил: «Какое дело еще вы мне хотели сообщить?»

11) Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома?

Ответ:

Времени - Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Места - Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил: «Какое дело еще вы мне хотели сообщить?»

Образа действия - Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха.

Меры и степени - В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице.

Причины - Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Цели - Вот все у вас как на параде, салфетку - туда, галстук - сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, чтобы по-настоящему, - это нет.

Условные - Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома?

Сравнительные - Как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками.

Уступительные - Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось.

Следствия - Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной.

Присоединительные - Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски.

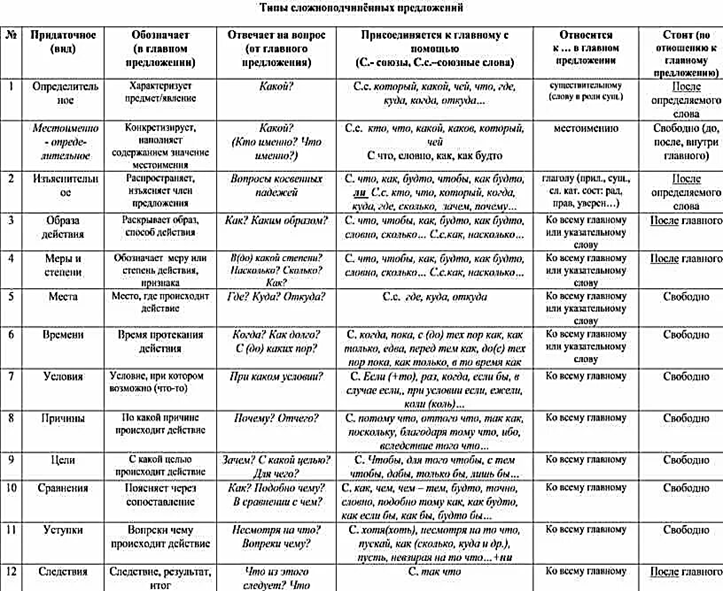

Типы сложноподчиненных предложений

На основании того, к чему относятся придаточные части и как они соотносятся друг с другом, выделяется три типа СПП с несколькими придаточными:

ü СПП с последовательным подчинением придаточных. При таком подчинении первое придаточное относится к главному предложению, второе - к первому придаточному, третье - ко второму придаточному и т. д. Специфика придаточных частей при этом состоит в том, что каждая из них является придаточной по отношению к предыдущей и главной по отношению к последующей.

ü СПП с однородным соподчинением придаточных. При таком подчинении все придаточные относятся к одному слову в главном предложении или ко всему главному предложению, отвечают на один и тот же вопрос и принадлежат к одному и тому же типу придаточных предложений.

ü СПП с неоднородным подчинением придаточных (или с параллельным подчинением). При таком подчинении придаточные относятся: а) к разным словам главного предложения или одна часть ко всему главному, а другая - к одному из его слов; б) к одному слову или ко всему главному предложению, но отвечают на разные вопросы и являются разными типами придаточных предложений.

|

|

За обедом Модест Алексеевич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережёт и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность (А. Чехов) |

|

|

1. Ты говоришь, что наш огонь погас, твердишь, что мы состарились с тобою (Д. Кедрин) 2. И, уже не подвластный гордыне, отрешённый от суетных дел, слышу так, как не слышал доныне, и люблю, как любить не умел (А. Межиров) 3. Когда Романова прочитала письма, Ванька спросил её, что она о них думает (Д. Донцова). |

|

|

1. Она одновременно думала о том, что мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет (А. Куприн) 2. С каждой книгой мы меняемся, словно бы высветляемся из сумерек в тот приятный образ, который был предназначен человеку (В. Распутин) 3. Я давно уже ангел, наверно, потому что, печалью томим, не прошу, чтоб меня легковерно от земли, что так выглядит скверно, шестикрылый унес серафим (В. Соколов). |

Упражнение. Вставьте пропущенные знаки препинания. Определите виды подчинительной связи в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными.

1. В корпусе говорили что сам по себе генерал был бы ещё более зол что неодолимую его лютость укрощала тихая как ангел генеральша которой ни один из кадет не видел потому что она была постоянно больна но которую все считали добрым гением охранявшим кадетов от конечной лютости генерала (Лесков).

2. Пьер на которого смотрели снисходительно когда он был незаконным сыном которого ласкали и прославляли когда он был лучшим женихом Российской империи после своей женитьбы когда невестам и матерям нечего было ожидать от него сильно потерял во мнении общества (Л. Толстой).

3. Кутузов приказал готовиться на новый бой чтобы добить неприятеля не потому чтобы он хотел кого-нибудь обманывать но потому что знал что враг побеждён (Л. Толстой).

4. В тихий августовский полдень когда всё в природе сверкало и лоснилось но по каким-то ещё незаметным признакам уже чувствовалась в горячем воздухе тихая грусть увядания на берегу крохотной речонки извивающейся с мягким журчанием между кустами на маленьком песчаном пляже загорало несколько лётчиков (Полевой).

5. И папа прочёл заметку о том что прошлой ночью сейсмическая станция обсерватории отметила в нашем городе небольшие подземные толчки следствие отдалённого землетрясения эпицентр которого расположен на малоазиатском берегу Чёрного моря в Турции где разрушено несколько селений (Катаев).

6. Зуеву понравился Степан Буков чувством внутреннего достоинства которое присуще людям, никогда ничем не поступавшимся ради того чтобы им было легче когда другим трудно (Кожевников).

7. Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост оттого-то так самоуверенно глядит кругом что жизнь его отчётливо ясно лежит перед ним что судьба его определилась и что он гордится этой судьбой и радуется ей (Тургенев).

8. Охотники неоднократно замечали что как только на солонцах побывают изюбры то козули покидают их на более или менее продолжительное время (Арсеньев).

9. Потом увидел ясно он что и в деревне та же скука хоть нет ни улиц, ни дворцов.

10. Смотритель осведомился куда надобно ему ехать и объявил что лошади присланные из Кистеневки ожидали его уже четвёртые сутки.

11. Слышно было как в саду шагал дворник и как скрипела его тачка.

12. Он вспомнил как заплакала Катя когда они твёрдо решили что он должен на время уехать из Москвы.

13. Мне вдруг показалось что меня одиноково все покидают и что все от меня отступаются потому что вот уже восемь лет как я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не сумел завести.

Ответы:

1. СПП с последовательным и однородным подчинением.

2. СПП с однородным, параллельным и последовательным подчинением.

3. СПП с параллельным, однородным и последовательным подчинением.

4. СПП с однородным подчинением.

5. СПП с последовательным подчинением.

6. СПП с последовательным подчинением.

7. СПП с однородным подчинением.

8. СПП с последовательным подчинением.

9. СПП с последовательным подчинением.

10. СПП с параллельным подчинением.

11. СПП с однородным подчинением.

12. СПП с последовательным подчинением.

13. СПП с однородным и последовательным подчинением.

Решите кроссворд

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

5 |

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Сложное предложение, состоящее из неравноправных частей.

2. Придаточные, которые отвечают на вопрос какой?, относятся к одному слову в главной части — существительному, местоимению или слову другой части речи в функции существительного — и располагаются после этого определяемого слова.

3. Как называется придаточная часть СПП, к которой можно поставить вопросы несмотря на что? вопреки чему?

4. Придаточные, котороые отвечают на падежные вопросы и присоединяются к главной части союзами (что, как, будто, как будто, как бы, чтобы, ли, не — ли, ли — или, то ли — то ли и др.) и союзными словами (что, кто, как, какой, почему, где, куда, откуда, зачем и др.)

5. Предложение, в котором содержится одна грамматическая основа.

6. Придаточное относится ко всей главной части, указывает на …….. протекания действия в главной части, отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор? и присоединяется к главной части при помощи подчинительных союзов когда, как, пока, едва, только, прежде чем, в то время как, до тех пор пока, с тех пор как, как вдруг и др.

7. Придаточные отвечают на вопросы где? куда?откуда?, относятся не ко всей главной части, а к одному слову в ней, выраженному местоименным наречием (там, туда, оттуда, нигде, везде, всюду). Средством связи в СПП с этими придаточными являются союзные слова где, куда, откуда, выступающие в синтаксической функции обстоятельств.

8. Определите тип предложения: Ей было около тридцати, однако она казалось совсем молодой девушкой.

9. Определите тип подчинения придаточных: Я понял всё не в ту минуту, когда она мне отказала, а в ту минуту, когда она на меня посмотрела.

10. Определите тип придаточного: Не на пользу книги читать, когда только вершки с них хватать (пословица).

11. Определите тип подчинения придаточных: Перестань говорить тотчас, когда заметишь, что раздражаешься.

12. Придаточные предложения, которые относятся ко всему главному предложению и отвечают на вопросы почему? отчего? из-за чего?

13. Определите тип придаточного предложения: Командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета, с тем чтобы к утру подтянуть резервы (Шолохов).

14. Определите тип подчинения придаточных: У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим.

Ответ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

о |

б |

с |

т |

о |

я |

т |

е |

л |

ь |

с |

т |

в |

е |

н |

н |

о |

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

3 |

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п |

|

|

у |

|

2 |

|

ж |

|

5 |

|

|

|

4 |

|

р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

о |

|

1 |

с |

л |

о |

ж |

н |

о |

п |

о |

д |

ч |

и |

н |

е |

н |

н |

о |

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

т |

|

п |

|

о |

|

р |

|

|

|

з |

|

м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

ц |

е |

л |

и |

|

у |

|

р |

|

с |

|

о |

|

|

|

ъ |

|

я |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

п |

|

е |

|

о |

|

с |

|

|

|

я |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

д |

|

|

к |

|

д |

|

ч |

|

т |

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

14 |

о |

д |

н |

о |

р |

о |

д |

н |

о |

е |

|

и |

|

е |

|

и |

|

о |

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

л |

|

н |

|

е |

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

|

|

|

а |

|

|

|

|

и |

|

е |

|

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п |

|

|

|

т |

|

|

|

|

т |

|

н |

|

|

|

7 |

м |

е |

с |

т |

а |

|

|

|

|

|

|

9 |

п |

а |

р |

а |

л |

л |

е |

л |

ь |

н |

о |

е |

|

н |

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

л |

|

|

|

|

л |

|

о |

|

|

|

|

|

ь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ч |

|

|

|

ь |

|

|

|

|

ь |

|

е |

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

н |

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

о |

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ы |

|

|

|

е |

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Список литературы:

1) Аминова А. А., Фаттахова Н. Н. Теория и практика русского языка. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация: учебное пособие. Казань: Печать-Сервис XXІ век, 2014.

2) Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Ч. Ш: Синтаксис. Пунктуация. М., 1987.

3) Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в школе / под ред. М.Т. Баранова. – М.: Академия, 2001. – 368 с.

4) Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. М., 1991.

5) Прияткина А. Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. М.: Высш. шк.. 1990.

6) Распопов И. П. Ломов А. М. Основы русской грамматики. Морфология и синтаксис. Воронеж.1984

7) Русская грамматика: В 2-х т. Т.2. М., 1980.

8) Садкина В.И. 101 педагогическая идея. Как создать урок –М.: ООО «Издательская Группа «Основа»», 2013. – с.54

9) Синтаксис современного русского языка: учебник для высшихучебных заведений Российской Федерации / Г. Н. Акимова, С. В. Вяткина,В. П. Казаков и др. ; под ред. С. В. Вяткиной / Учебно-методический комплекс по курсу «Синтаксис современного русского языка». СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2013.

10) Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч.- Ч. 2: Морфология. Синтаксис. М.: Издательский центр «Академия»,2001.

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лицей». https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21

2. Генератор ребусов http://kvestodel.ru/generator-rebusov

3. Прием кластер на уроке. Что это такое и как его использовать? Примеры - Критическое мышление - Преподавание - Образование, воспитание и обучение - Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su (pedsovet.su)

4. Технология укрупнения дидактических единиц на уроках русского языка – EduNeo [электронный ресурс] https://www.eduneo.ru/texnologiya-ukrepleniya-didakticheskix-edinic-na-urokax-russkogo-yazyka/

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.