Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине

«Биология»

Кафедра математических и

естественно научных дисциплин

г. Ставрополь, 2016

Разработала: преподаватель биологии Ракчеева Наталия Александровна

Практические работы способствуют тому, что обучающиеся лучше познают естественнонаучную картину мира, устанавливают причинно-следственные связи в изменении и развитии природной среды.

Практические работы развивают познавательные процессы, интеллектуальные и творческие интересы у обучающихся. Они предусматривают формирование у них таких универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, как умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, умение находить и использовать информацию из различных источников.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры математических и естественнонаучных дисциплин ГБПОУ СРМК.

Рекомендованы к использованию при изучении дисциплины «Биология » в учреждениях НПО и СПО научно-методическим советом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж».

Содержание:

1. Практическая работа №1. Строение растительной, животной и бактериальной клетки……………………………………………………………………………………….4

Литература……………………………………………………………………………….........9

Практическая работа №1. Строение растительной, животной и бактериальной клетки

Цель занятия: сформировать умения распознавать органоиды растительных, животных и бактериальных клеток; находить особенности строения различных организмов, сравнивать их между собой.

Оборудование: компьютер, проектор, таблица “Строение животной и растительной клетки”, презентация (в программе Power Point).

Вопросы для самоподготовки:

1.Прокариотическая клетка.

2.Эукариотическая клетка.

3.Деление клетки.

4.Особенности строения и отличительные особенности растительной клетки.

5.Клеточная теория.

6.Неклеточные формы жизни – вирусы.

Теоретическая часть:

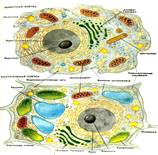

Растительные и животные клетки объединяются (вместе с грибами) в надцарство эукариот, а для клеток данного надцарства типично наличие мембранной оболочки, морфологически обособленного ядра и цитоплазмы, содержащей различные органоиды и включения.

По химическому составу микроорганизмы мало отличаются от других живых клеток.

Поступление

в бактериальную клетку питательных веществ осуществляется несколькими

способами и зависит от концентрации веществ, величины молекул, рН среды,

проницаемости мембран и др.

По типу питания микроорганизмы делятся на:

Общие признаки:

1. Единство структурных систем — цитоплазмы и ядра.

2. Сходство процессов обмена веществ и энергии.

3. Единство принципа наследственного кода.

4. Универсальное мембранное строение.

5. Единство химического состава.

5.

|

Схема строения растительной, животной и бактериальной клетки

Ход работы:

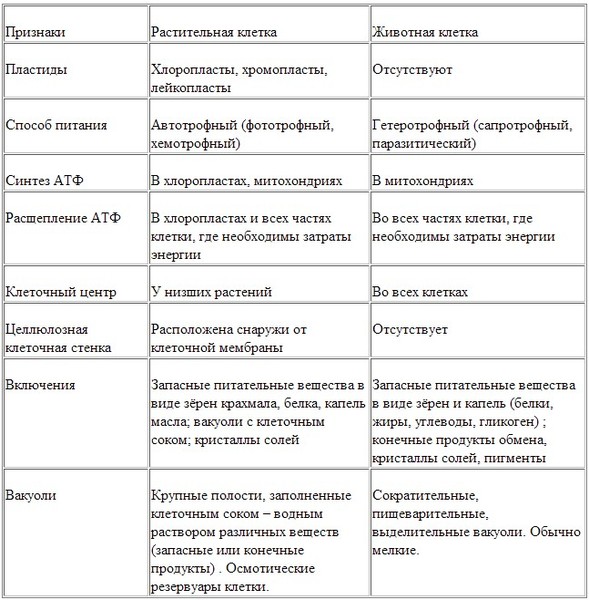

Задание №1. Сравнить растительную и животную клетку, используя рисунки и текст учебника. Заполнить таблицу «Сходство и различия растительной, животной бактериальной клеток»

|

Органоиды |

Растительная клетка |

Животная клетка |

Бактериальная клетка |

|

Клеточная стенка |

=+ |

- |

+ |

|

Цитоплазматическая мембрана |

+ |

+ |

+ |

|

Цитоплазма |

+ |

+ |

+ |

|

Ядро |

+ |

+ |

- |

|

Эпс |

+ |

+ |

- |

|

Рибосомы |

+ |

+ |

++ |

|

Лизосомы |

+ |

+ |

- |

|

Пластиды |

+ |

- |

- |

|

Кольцевая ДНК |

- |

- |

+ |

|

Центральная вакуоль |

+ |

- |

- |

|

Мелкие вакуоли |

- |

+ |

- |

|

Органоиды движения |

+ |

+ |

+ |

|

Митохондрии |

+ |

+ |

- |

|

Центриоли |

+ |

+ |

- |

|

Аппарат Гольджи |

+ |

+ |

- |

|

|

Растительная клетка |

Животная клетка |

Бактериальная клетка |

|

Размер |

|

|

|

|

Форма |

|

|

|

|

Клеточная стенка |

|

|

|

|

Центриоли |

|

|

|

|

Положение ядра |

|

|

|

|

|Пластиды |

|

|

|

|

Вакуоли |

|

|

|

|

Включения |

|

|

|

|

Главный резервный питательный углевод |

|

|

|

|

Способ питания |

|

|

|

|

Способность к фотосинтезу |

|

|

|

|

Синтез АТФ |

|

|

|

Вопросы:

1.Сравнить клетку растения и животного. В чем сходства и различия?

2.О чем свидетельствуют сходства и различия в строении растительной и животной клетках?

Задание №2.

Пользуясь текстом, своими наблюдениями и рисунками выявить сходства и различия клеток -представителей различных царств живой природы. Вспомнить положения клеточной теории.

Вопросы:

1.Каковы положения клеточной теории?

2. Объяснить, как шла эволюция бактерий, животных, растений, грибов?

Вывод:

1. Единый план строения клеток;

2. Сходство процессов обмена веществ энергии в клетки;

3. Кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот;

4.Единство химического состава клеток;

5. Сходные процессы деления клеток.

Это свидетельствует о единстве происхождения клеток.

Различия в строении указывают на разные функции клеток. Главное отличие между клетками этих царств заключается в способе их питания.

Практическая работа №2 «Схема поведения хромосом в процессе митоза и мейоза»

Цель: сформировать умения последовательно выстраивать процессы митоза и мейоза; сравнивать и анализировать процессы деления клеток.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация (в программе Power Point), модель-аппликация “Деление клетки. Митоз и мейоз” (демонстрационный и раздаточный комплекты); таблица “Митоз. Мейоз”.

Вопросы для самоподготовки:

1.половые, соматические клетки;

2.гаплоидный, диплоидный набор хромосом;

3.редукционное деление;

4.онъюгация хромосом;

5.кроссинговер.

Теоретическая часть:

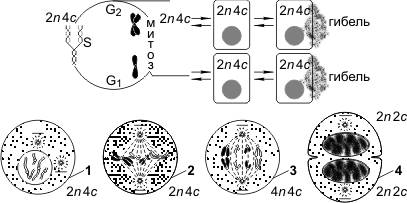

Митоз — основной способ деления эукариотических клеток, при котором сначала происходит удвоение, а затем равномерное распределение между дочерними клетками наследственного материала.

Митоз представляет собой непрерывный процесс, в котором выделяют четыре фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Перед митозом происходит подготовка клетки к делению, или интерфаза. Период подготовки клетки к митозу и собственно митоз вместе составляют митотический цикл.

Митотический цикл, митоз: 1 — профаза; 2 — метафаза; 3 — анафаза; 4 — телофаза.

Биологическое значение митоза. Образовавшиеся в результате этого способа деления дочерние клетки являются генетически идентичными материнской. Митоз обеспечивает постоянство хромосомного набора в ряду поколений клеток. Лежит в основе таких процессов, как рост, регенерация, бесполое размножение и др.

Мейоз — это особый способ деления эукариотических клеток, в результате которого происходит переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз состоит из двух последовательных делений, которым предшествует однократная репликация ДНК.

Мейоз: 1 — лептотена; 2 — зиготена; 3 — пахитена; 4 — диплотена; 5 — диакинез; 6 — метафаза 1; 7 — анафаза 1; 8 — телофаза 1;

9 — профаза 2; 10 — метафаза 2; 11 — анафаза 2; 12 — телофаза 2.

Биологическое значение мейоза. Мейоз является центральным событием гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. Являясь основой комбинативной изменчивости, мейоз обеспечивает генетическое разнообразие гамет.

Ход работы:

Задание №1. Провести сравнительный анализ двух способов деления эукариотических клеток. Выявить черты сходства и разлития между митозом и мейозом.

|

Сравнение |

Митоз |

Мейоз |

|

Сходство |

|

|

|

|

|

|

|

Различия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание №2. Заполнить таблицу “Сравнительная характеристика хода митоза и мейоза”

|

Фазы клеточного цикла, ее итог |

Митоз |

Мейоз |

|

|

|

I деление |

II деление |

|

|

Интерфаза: синтез ДНК ,РНК , АТФ, белков , увеличение количества органелл, достраивание второй хроматиды каждой хромосомы

|

|

|

|

|

Профаза: а) спирализация хромосом б) разрушение ядерной оболочки; в) разрушение ядрышек; г) формирование митотического аппарата:расхождение центриолей к полюсам клетки, образование веретена деления |

|

|

|

|

Метафаза: а) формирование экваториальной пластинки- хромосомы выстраиваются строго по экватору клетки; б) прикрепление нитей веретена деления к центромерам; в) к концу метафазы – начало разъединения сестринских хроматид |

|

|

|

|

Анафаза: а) завершение разделения сестринских хроматид; б) расхождение хромосом к полюсам клетки |

|

|

|

|

Телофаза -формирование дочерних клеток: а) разрушение митотического аппарата; б) разделение цитоплазмы; в) деспирализация хромосом; |

|

|

|

Общий вывод.

Практическая работа №3. «Решение генетических задач»

Цель: сформировать знания о моногибридном скрещивании, первом и втором законах Г. Менделя;

раскрыть формулировку закона единообразия гибридов первого поколения и закона расщепления; формировать умения пользоваться генетической символикой.

Оборудование: мультимедийный проектор, электронные уроки виртуальной школы Кирилла

и Мефодия «Моногибридное скрещивание его»; «Закономерности наследования»;

тексты и условия задач.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое гибридизация? Как следует её проводить?

. Какой объект для своих исследований выбрал Г. Мендель? Почему выбор этого объекта позволил Г. Менделю открыть законы наследственности?

3) Какое скрещивание называют моногибридным?

4) Как называется признак, который проявляется у гибридов первого поколения? Приведите примеры проявления таких признаков в опытах Г. Менделя с горохом.

5) Какое обозначение имеет тот признак, который у гибридов первого поколения не развивается, а как бы исчезает?

6) Какой закон устанавливает правило распределения доминантных и рецессивных признаков в определенном числовом соотношении среди потомства?

Теоретическая часть:

Первый закон Менделя – закон доминирования, закон единообразия гибридов первого поколения:

«При скрещивании двух организмов, относящихся к разным чистым линиям (особи с однородной совокупностью генов, гомозиготные), отличающиеся друг от друга по одной паре альтернативных

признаков, все F1 единообразно и несет признак одного из родителей».

Второй закон Менделя – закон расщепления: «При скрещивании двух потомковF1 между собой (двух гетерозиготных особей) в F2 наблюдается расщепление по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1».

Задание №1.Заполните пропуски в тексте.

1. Г. Мендель, скрещивая растения, отличающиеся по _________________, установил следующие закономерности: наследование признака определяется дискретными факторами - _______________. Если в потомстве проявляется признак только одного из родителей, то такой признак называется ________. Признак второго родителя, проявляющийся не в каждом поколении, называется _______________.

2. При скрещивании двух организмов, относящихся к разным чистым линиям (доминантной и рецессивной) и отличающихся друг от друга _____________

Признаком, все ________________ поколение (F1) окажется _____________

И будет по фенотипу похоже на родителя с ______________ признаком. При скрещивании гибридов из F1 во втором поколении наблюдается ___________

В отношении ____________ по фенотипу и ___________ по генотипу.

Задание №2. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание

№1. Сколько и какие типы гамет может образовывать организм генотипа ААВвГгддЕЕ?

№2. Сколько и какие типы гамет может образовывать организм генотипа АаВвССддЕе ?

Задание №3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание, полное доминирование.

№1. У флоксов окраска цветков может быть белой и кремовой. При скрещивании растения с белыми цветами с растением, имеющим кремовые цветы, в потомстве половина растений имеет белые цветы и половина – кремовые; при скрещивании белоцветковых растений между собой расщепления не бывает. Как объяснить такое наследование окраски цветков?

№2. У моркови желтая окраска корнеплодов доминирует над красной. Растение с красным корнеплодом скрестили с растением, имеющим желтый корнеплод, и получили 21 растение с желтым корнеплодом. Из семян, полученных после переопыления этих растений между собой, получили 83 желтых и 27 красных корнеплодов. Определите генотипы всех указанных растений.

Литература:

1. Беляев Д.К, Бородин П.М ."Биология " 10 -11кл. М., Просвещение, 2012 г.

2. Константинов В.М. "Экологические основы природопользования". М.,

Академия НМЦСПО, 2012г.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.