Научно-Исследовательская Образовательная Организация (НИОО) Федеральное Государственное Автономное Научно-Исследовательское Образовательное Учреждение (ФГАНИОУ)

Инновационная Дистанционно-Сетевая

Научно-Исследовательская Образовательная Академия (ИДСНИОА) Международная Педагогическая Академия (МПА)

НИОО ФГАНИОУ ИДСНИОА «МПА»

ПАВЛОВ

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)

УДК 37.01(075.8) ББК 74.202.4я73 П354

Р е ц е н з е н т ы:

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования И. А. Сасова;

доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии Смоленского государственного университета, профессор, заслуженный работник высшей школы, действительный член Международной академии акмеологических наук В. А.Сонин

Павлов А.К. Методика обучения школьников выполнению творческих проектов

/А.К. Павлов. – Петрозаводск: Издательский центр «МПА», 2019. – 94 с.

ISBN 978-5-4468-0645-4

В практико-ориентированном учебно-методическом пособии изложены основные теоретические и методические подходы к рассмотрению проектной технологии обучения школьников: категориальный аппарат, принципы, содержание, формы, методы обучения. Раскрыто современное понимание проектного метода обучения школьников, его психолого-педагогической сущности и междисциплинарного характера использования в образовательном процессе, представлены общие приёмы активизации мыслительной деятельности школьников в процессе учебного проектирования, показана возрастная динамика становления проектной деятельности школьников.

Практико-ориентированное учебно-методическое пособие может быть рекомендовано обучающимся по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого- педагогическое образование».

Для студентов учреждений высшего образования (бакалавриат и магистратура), учителей школ, психологов образования, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

ISBN 978-5-4468-0645-4

УДК 37.01(075.8) ББК 74.202.4я73

Предисловие 3

1. Общие методические подходы к обучению школьников

выполнению творческих проектов 5

2. Этапы выполнения творческих проектов 18

3. Методические приёмы активизации мыслительной

деятельности школьников в процессе проектирования 38

Заключение 47

Приложения 48

Литература 89

На современном этапе развития общества, характеризующемся изменениями во всех его сферах и социальных институтах, особенно остро встают вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Поиск инновационных средств и методов формирования творческой личности — созидателя нового общества, способного к самостоятельным действиям, саморазвитию, самопроектированию, к реализации себя в профессии, обществе, — актуальная задача психолого-педагогической науки, как никогда обусловленная потребностями общества. В связи с этим наибольшее значение приобретает поиск новых подходов в обучении и воспитании, интегрирующих теоретические и эмпирические исследования всестороннего развития личности школьников в образовательном процессе.

Современный этап развития общественного производства тесно связан с проектной культурой (И. И. Ляхов, В. Ф. Сидоренко), которой «пронизаны» не только сфера материального производства, но и наука, искусство, система социальных взаимоотношений, общественное сознание человека. Проектная культура рассматривается в качестве основы гармоничного взаимодействия человека с природой, обществом и технологической средой (И. А. Зимняя).

Одним из системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект образовательных программ и положительно влияющих на формирование личности современного школьника, является проектная деятельность, которую можно рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-воспитательного процесса.

Проектная деятельность учащегося осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов. В процессе проектной деятельности учащиеся изучают не только средства, но и способы конкретной деятельности.

Таким образом, современная образовательная система, требующая инновационных научно обоснованных технологий, может быть обогащена включением школьников в проектную деятельность.

Методика проектного обучения предполагает, с одной стороны, планирование деятельности педагога, предварительное построение всего хода выполнения проекта, с другой – осуществление этого процесса, т.е. непосредственное выполнение проекта с заранее продуманным содержанием, методами, средствами, результатами учебно-познавательной активности школьников.

Планирование деятельности педагога предполагает построение хода выполнения проекта с учётом специфики класса (уровень подготовленности, наличие или отсутствие навыков проектирования, возрастные и индивидуальные особенности школьников), предметной области проектирования (гуманитарные, естественно-научные, междисциплинарные и пр.), имеющихся материальных и дидактических ресурсов, предполагаемых сроков исполнения, организационных форм проектирования (индивидуальные, групповые и пр.).

А л г о р и т м д е я т е л ь н о с т и у ч и т е л я п о м е т о д и ч е с к о – м у о б е с п е ч е н и ю п р о е к т н о г о о б у ч е н и я ш к о л ь н и к о в

1. Тема проекта.

2. Дидактические цели.

3. Методические задачи (формирование конкретных знаний, умений, навыков).

4. Формируемые компетентности.

5. Отбор содержания учебного материала. Межпредметные связи. Соответствие темы проекта содержанию учебных дисциплин (указать предметные области), изучаемых в соответствии с образовательным стандартом.

6. Количество участников проекта (индивидуальный, групповой и пр.).

7. Формы и методы организации каждого этапа проектирования.

8. Сроки исполнения.

9. Оборудование.

10. Критерии оценки.

В настоящее время существует большое количество классификаций учебных проектов, основанием дифференциации которых служат те или иные критерии. Обобщая известные подходы (Е.С. Полат, И.А. Сасова, В.Д. Симоненко и др.), можно выделить виды проектов учащихся (табл. 1).

Виды проектов учащихся

|

№ П/П |

КРИТЕРИИ |

ВИД ПРОЕКТА |

|

|

1. |

Сфера |

направленности |

Социальные проекты |

|

|

проекта |

|

(проекты поддержки |

|

|

|

|

различных |

|

|

|

|

мероприятий, создания |

|

|

|

|

новых оригинальных |

|

|

|

|

технологий; |

|

|

|

|

компьютерные |

|

|

|

|

программы; |

|

|

|

|

дизайнерские |

|

|

|

|

разработки и др.). |

|

|

|

|

Материальные проекты |

|

|

|

|

(изготовление |

|

|

|

|

инструментов, |

|

|

|

|

приспособлений, |

|

|

|

|

бытовых устройств, |

|

|

|

|

средств малой |

|

|

|

механизации и автоматизации, учебно- наглядных пособий, упаковок, одежды, контролирующих устройств и др.). Экологические проекты (очистка загрязнённых производственных помещений, лесных и лесохозяйственных угодий, водоёмов, сбор и использование вторичного сырья для создания объектов труда учащимися). Сервисные проекты (сбор, оформление и представление информации, обслуживание и ремонт оборудования, ремонт и благоустройство жилья, оказание услуг и др.). Комплексные проекты (включают социальные, материальные, экологические и сервисные составляющие). |

|

2. |

Доминирующий метод решения проектной проблемы |

Исследовательские проекты (требуют продуманной структуры, целей, актуальности, социальной значимости и методов обработки). Творческие проекты (не требуют детально проработанной структуры совместной деятельности участников; она только намечается и дальше развивается, подчиняясь жанру конечного результата). Приключенческие проекты, игровые (требуют распределения ролей, намеченной структуры, имитирующих социальных или деловых отношений). Информационные проекты (требующие сбора информации о каком-то объекте, явлении, ознакомления |

|

|

|

участников с информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории). Практико- ориентированные проекты (требуют чётко обозначенного результата деятельности, ориентированного на социальные интересы самих участников). |

|

3. |

Характер контактов субъектов учебной проектной деятельности |

Внутренние или региональные проекты (внутри школы, класса, региона, страны). Международные проекты (с участием представителей других стран). Локальные проекты. |

|

4. |

Характер реализации предметных связей |

Монопредметные проекты (выполняются на материале конкретного предмета). Межпредметные проекты (интегрируется |

|

|

|

смежная тематика нескольких предметов). Надпредметные проекты (выполняются на основе изучения сведений, не входящих в школьную программу). Межпредметные проекты (выполняются на материале нескольких учебных предметов). |

|

5. |

Характер координации проекта |

Проекты с открытой, явной координацией (в таких проектах координатор участвует в проекте в своей собственной функции, ненавязчиво направляет работу). Проекты со скрытой координацией (координатор выступает как ведущий участник проекта). |

|

6. |

Включённость проектов в учебные планы |

Текущие проекты (на самообразование и проектную деятельность выносится из учебного |

|

|

|

курса часть содержания обучения). Итоговые проекты (по результатам выполнения проекта оценивается освоение учащимися определённого учебного материала). |

|

7. |

Объём проекта |

Минипроекты (краткосрочные, несколько недель). Среднесрочные проекты (средней продолжительности, несколько месяцев). Долгосрочные проекты (в течение года). |

|

8. |

Количество участников проекта |

Коллективные проекты. Индивидуальные проекты. Групповые проекты. |

При организации образовательного процесса и педагогического моделирования его технологии принципиально значимым является вопрос отбора форм и методов проектного обучения. Важно конструировать педагогическую деятельность так, чтобы познавательные и практические действия школьников были насыщены задачами и проблемами, требующими

самостоятельного поиска ответов и решений с максимальным стимулированием креативных проявлений субъектного статуса учащихся в познавательном процессе.

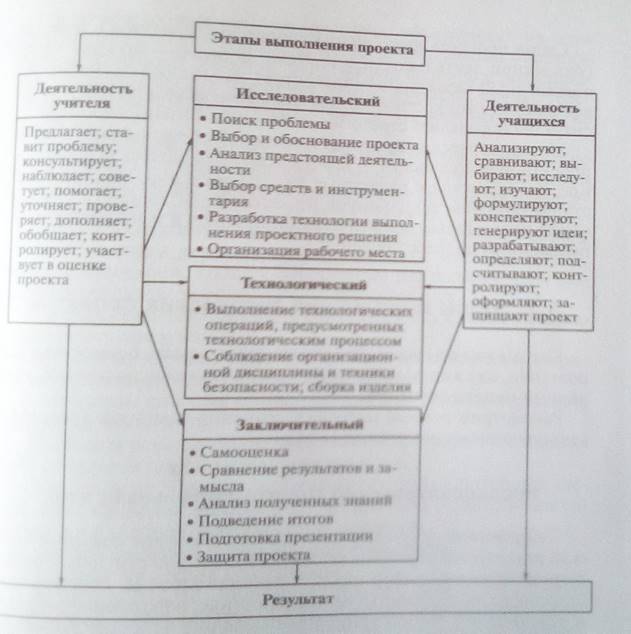

Выполнение учебного творческого проекта предполагает ряд последовательных этапов, определяющих логику проектирования. Условно можно выделить три основных этапа: исследовательский (подготовительный), технологический, заключительный, - каждый из которых имеет своё содержание и набор действий.

И с с л е д о в а т ел ь с к и й (п о д г о т о в и т е л ь н ы й) э т а п - обоснование объекта проектирования, всесторонний анализ предстоящей деятельности.

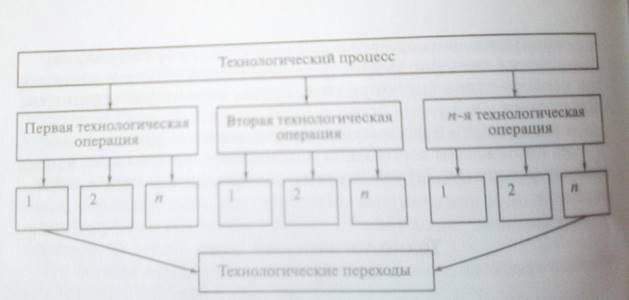

Т е х н о л о г и ч е с к и й э т а п определяется конкретным содержанием проекта, авторским замыслом исполнителей, ресурсными возможностями. Технологический процесс как совокупность методов, операций, приёмов, последовательное осуществление которых обеспечивает решение проектной задачи – составляет основу данного этапа деятельности.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п - оценочно-рефлексивный – включает содержание, структуру, порядок оценки выполненного проекта: достигнута ли цель проекта, удалось ли реализовать поставленные задачи, соответствует ли результат замыслу и др.

Соответственно отбор форм и методов соотносим с содержанием, целями и задачами каждого конкретного этапа проектной деятельности.

Методы обучения как способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, т.е. дидактических задач, дифференцируют по: источнику получения знаний (словесные, наглядные, практические); характеру познавательной деятельности учащихся (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично- поисковые, исследовательские); логике передачи и восприятия информации

(индуктивные, дедуктивные); степени управления учебной работой (учебная работа под руководством учителя, самостоятельная работа); способам стимулирования (убеждение, требование, упражнение, поощрение, порицание); способам контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, зачёты, экзамены, контрольные работы и др.) [42].

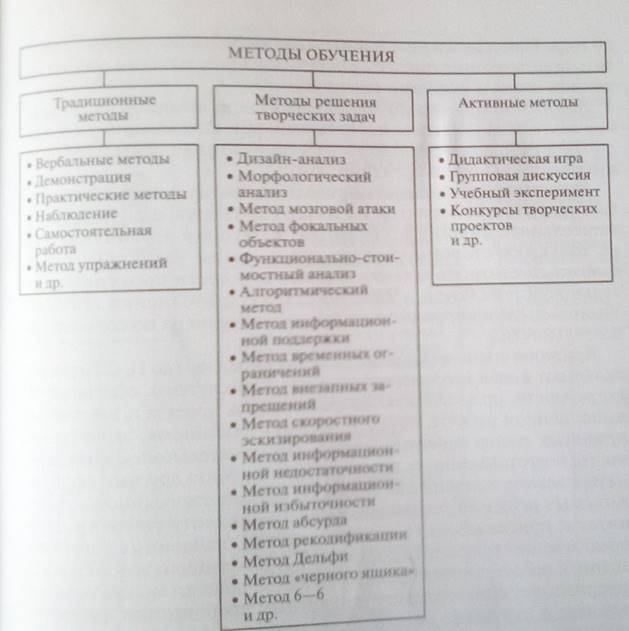

Проектный метод обучения нельзя отнести полностью к какой-либо одной из выделенных групп методов. Поэтому есть основания говорить о системе методов обучения проектной деятельности (рис. 1), под которыми мы понимаем целенаправленные и организованные способы и приёмы выполнения учебных творческих проектов.

Методы обучения, способствующие организации и реализации проектной деятельности, являются методами, активизирующими творческое мышление, помогающими выработать умения решать новые проблемы и способствующие более продуктивной умственной деятельности, целенаправленному сознательному поиску решения проблемы, созданию идеального образа и его объективации в реальном продукте.

Указанные методы кардинально меняют технологию обучения. Они побуждают познавательную активность учащихся, содействуют становлению самостоятельности в мышлении и проектной деятельности.

Методы развития опыта творческой проектной деятельности многообразны, что, с одной стороны, предоставляет педагогу простор для моделирования своей деятельности на уроке, с другой стороны, требует повышенного внимания и избирательности, что предполагает знание индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, так как многие методы имеют возрастные ограничения.

Методы обучения школьников проектной деятельности используются в комплексе. При этом на каждом этапе выполнения проекта те или иные методы играют первостепенную роль.

Сроки выполнения проектов в большей степени зависят от содержания, целей и задач проекта и могут меняться от 3 – 4 недель до года.

|

При длительном выполнении проекта необходимо наметить определённые этапы с конкретными результатами работы на каждом этапе и формами контроля.

Важным методическим вопросом является контроль и оценивание деятельности школьников, так как при выполнении учебного проекта учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности от интеллектуальной до практической.

Алгоритмизированность проектной деятельности обеспечивает пошаговый характер их интериоризации и возможность тщательного внешнего контроля. Контроль осуществляется не только со стороны учителя, но и самим учеником. Такой взаимный контроль заложен в самой сущности проектной деятельности и включён в каждую стадию выполнения проекта. Учитель выполняет роль консультанта и партнёра по совместной деятельности.

Критерии оценивания выполненных проектов включают в себя: аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическую направленность проекта и значимость выполненной работы; объём и полноту разработок, выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта другими людьми, материальное воплощение проекта; аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полноту библиографии цитаты; оригинальность темы, подходов, найденных решений, предлагаемых аргументов; оригинальность материального воплощения и представления проекта; качество пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота рецензий; качество изделия, соответствие стандартам, оригинальность.

К р и т е р и и о ц е н и в а н и я з а щ и т ы в ы п о л н е н н о г о п р о е- к т а состоят в оценке:

- качества доклада: композиции, полноты представления работы, подходов, результатов; аргументированности, объёме тезауруса; объёме и глубине

знаний по теме (или предмету), эрудиции, межпредметных связях; коммуникативной ориентации: культуре речи, манере, использовании наглядных средств, чувстве времени, удержании внимания аудитории;

- ответов на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта;

- деловых и волевых качеств докладчика: ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность.

В отличие от ранее существовавшей практики единоличного оценивания успехов только учителем, выполненный проект вначале оценивает сам автор, а затем избранное для этого жюри в составе учителя и учащихся (желательно из других классов).

Итоговая оценка за проект выставляется с учётом предыдущих оценок на этапах осознания проблемы, выдвижения идей, проектирования, конструирования и моделирования, изготовления, качества изделия и его защиты.

Этапы выполнения проекта представлены на рис. 2.

На каждом этапе совместной деятельности учащихся и учителей решаются определённые задачи, и вырабатывается конкретная стратегия взаимодействия.

Схема процесса выполнения творческих проектов с позиций совместной деятельности в системе «учитель – ученик» носит обобщённый характер, демонстрирует возможные варианты, так как в каждом конкретном случае складывающаяся педагогическая ситуация определяет стратегию поведения и взаимодействия.

Метод творческих проектов, как способ обучения школьников проектной деятельности, - комплексное методическое образование, синтезирующее

различные методы обучения. На различных этапах обучения школьников проектной деятельности учитель может пользоваться методическими приёмами и методами, обогащающими процесс обучения.

|

Рис. 2. Деятельностно-процессуальный подход к выполнению творческих проектов

Как мы уже отмечали, проектная деятельность осуществляется поэтапно, на каждом из которых педагог может использовать различные методы обучения.

Рассмотрим основы методики обучения учащихся проектной деятельности на различных её этапах.

Содержание деятельности. На первом этапе создания проекта реализуется стратегия проектной деятельности: поиск проблемной области, выбор объекта проектирования, обоснование целесообразности работы, её планирование, определение ресурсов и ограничений, выбор технологии выполнения и оценивания.

Исследовательская работа начинается с определения той сферы действительности, в которой накопились важные, требующие разрешения проблемы. Обоснование проблемы – это поиск аргументов в пользу необходимости её решения, объективной или субъективной ценности ожидаемых результатов. Школьники стремятся критически проанализировать существующее, уже ранее созданное в избранной области проектирования. Постепенно формируется проблемная ситуация, которая аналитически осмысливается.

Обсуждение проблемной области – это совместная работа, обмен мнениями, согласование интересов, выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения возникающих спорных вопросов.

Кроме вербальных методов (рассказа, объяснения), на этом этапе могут быть использованы метод демонстрации образцов ранее выполненных проектов, метод информационной поддержки (учитель предоставляет учащимся все необходимые источники для работы с ними и использования их в проекте).

Педагог корректирует ход мыслей школьников, выдвижение идей, смещает акцент на выборе возможных тем проектов для класса, группы учащихся или индивидуальных проектов в зависимости от целей и дидактических задач проектной деятельности.

Стимулированию потока идей способствуют активные методы обучения, методы решения творческих задач: мозговой штурм, техника модерации, техника составления ментальных карт, фокальных объектов, морфологический анализ и др.

Для наиболее успешной организации обсуждения учителю предлагается продумать:

- ситуацию, которая могла бы дать толчок дискуссии и принятию учащимися направления исследований;

- возможные способы мотивирования учащихся на проектную деятельность;

- варианты использования наглядности во время выдвижения идей (школьная доска, видеопроектор и т.д.);

- проблемные вопросы для учащихся, стимулирующие выдвижение наиболее интересных, но реально осуществимых и связанных с учебной деятельностью проектов;

- условия создания доверительной атмосферы;

- способы ободрения школьников;

- методы контроля правил соблюдения дискуссии (прежде всего за тем, чтобы оценочные суждения были корректны, своевременны, обоснованны, обсуждение предложений оставалось деловым, а критика была по существу);

- как тактично координировать процесс оценки сделанных предложений, придерживаясь нейтральной позиции.

На данном этапе учащимся можно предложить провести минимаркетинговые исследования рынка товаров и услуг с целью определения спроса и выявления потребностей, в ходе которого можно получить информацию о том, какой продукт (интеллектуальный,

материальный, социально ориентированный и пр.), предложить, какие нужды удовлетворить, какие качества в проектируемом изделии потребители хотели бы видеть, кто является потенциальным потребителем, каковы имеющиеся рынки сбыта и пр.

Для согласования интересов, разрешения спорных вопросов учителю рекомендуется ставить чёткие цели и достигать их принятия учащимися. Учащимся нужны ориентиры. Им нужно выяснить, какова структура проблемы, какие потребуются сведения, как и где их можно добыть. Полученную информацию необходимо упорядочить.

На этом этапе учителю предлагается помочь учащимся в актуализации имеющихся знаний по исследуемой проблематике, их последовательной краткой записи, например, в тетради; выяснении предпринятых ранее попыток решения аналогичной проблемы, какова их успешность; определении содержания и объёма необходимой для решения проблемы информации, конкретизации источниковой базы.

Выбор объекта проектирования и обоснование целесообразности работы Когда высказано значительное число предложений (как в количественном, так и в качественном плане), учитель предлагает перейти к их обобщению, и помогает учащимся сформулировать и классифицировать основные

направления выдвинутых идей, исходя из замысла проекта.

Опираясь на собственные знания и анализ источников, школьники формулируют конкретную задачу, выбирают и формулируют тему проекта.

В формулировке темы проекта необходимо указать: наименование работы, цель работы (какие потребности решаются), пользователя результата (кто будет использовать результат).

Различают открытые и закрытые формулировки темы проекта. Открытая формулировка даёт большую степень свободы в способах решения

проблемы, позволяет ученику больше экспериментировать, варьировать результат. В открытой формулировке темы не оговаривается, каким должен быть результат. Закрытая формулировка темы предполагает чёткое, конкретное обозначение того, что будет сделано.

В зависимости от степени открытости формулировки темы проекта будет варьироваться объём, глубина и сложность проектной деятельности ученика.

На этом этапе учителю предлагается:

- предусмотреть момент общего подведения итогов первого этапа со всеми участниками: акцентирование внимания учащихся на теме проекта, на общем ходе и сроках последующих этапов проекта;

- в процессе обучения подвести учащихся к проблеме или вовлечь в ситуацию, стимулирующую стремление к самостоятельному исследованию;

- выявить круг склонностей, интересов, возможностей учащихся;

- продумать вопросы, критикующие «смелые» идеи, для изучения на предмет их пригодности;

- помочь определить порядок предпочтительности идей и выбор одной- единственной (с помощью ранжирования);

- во время уважения уважать и учитывать любые высказанные идеи, воздерживаясь, по возможности, от собственных комментариев;

- сгруппировать и обобщить вместе с учащимися высказанные идеи в наиболее наглядной и понятной для них форме.

Выбор темы проекта предполагает определение цели деятельности. Цель – это осознанное представление результата деятельности по проекту, образ желаемого результата. Формулировка цели должна быть увязана с выявленной проблемой и возможностью её решения.

Планирование и анализ предстоящей деятельности является важной частью механизма реализации проекта, обусловливающего её эффективность. На данном этапе определяются конкретные задачи с учётом временного фактора (рациональное, логичное, последовательное выполнение деятельности с указанием конкретных сроков исполнения), обосновывается ресурсная база, ожидаемые результаты.

Анализ предстоящей деятельности целесообразно начать с рассмотрения вопроса в исторической ретроспективе.

Здесь реализует себя принцип общественно-исторической детерминации обучения, который позволяет восстановить исторические этапы возникновения и развития выбранных учащимися изделий, объектов, услуг, технологических систем. Учитель помогает школьникам найти необходимые исторические документы, материалы, экспонаты, открытки, художественные произведения. Возможны посещения музеев, выставок, демонстрации слайдов, хроникально-документальных фильмов.

На основе этой работы учащиеся выбирают из возможных вариантов проекта наиболее подходящий и составляют опорную схему размышлений – схематичное изображение составляющих творческого проекта.

На данном этапе учитель знакомит учащихся с алгоритмом выполнения творческого проекта, включающем основные направления его реализации. Вариант такого алгоритма по выполнению проекта технической направленности представлен на рис. 3.

Метод дизайн-анализа поможет учащимся выявить форму, размеры, стиль, материалы и цветовое решение будущего изделия.

Для определения формы изделия и наиболее подходящих материалов можно использовать метод морфологического анализа. Учитель рассказывает об истории и сущности этого метода, помогает учащимся по каждому проекту составить морфологическую матрицу-таблицу

(«морфологический ящик»). К этому занятию можно подготовить плакаты или презентации «Морфологический ящик» и «Морфологическая матрица» табл. 2.

|

ПРИЗНАКИ |

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ |

|

Материал |

|

|

Конструкция |

|

|

Способы оформления |

|

|

Цветовое решение |

|

Применив метод упражнений, учитель формирует у учащихся умения и навыки составления морфологических таблиц (матриц).

С целью анализа объекта проектирования может быть использован метод фокальных объектов, который хорошо тренирует технологическое мышление и воображение.

Учитель демонстрирует учащимся автоматизированные или выполненные в виде плакатов таблицы признаков различных случайно выбранных объектов (табл. 3).

Признаки объектов

|

ОБЪЕКТЫ |

ПРИЗНАКИ |

|

|

|

|

|

|

Школьники мысленно переносят признаки различных объектов на проектируемые ими объекты. На основе ассоциативного мышления получаются необычные сочетания признаков, позволяющие преодолеть психологическую инертность и найти оригинальное решение проектно- творческой задачи и различные модификации проектируемых объектов.

Активизации проектного мышления учащихся можно добиться также с помощью использования алгоритмического метода исследования проектируемого объекта.

Учитель помогает школьникам найти в различных источниках модели, фотографии идеальных объектов и предлагает сравнить идеальные и реально существующие объекты. На основе сравнительного анализа составляется список технологических противоречий (несоответствий с идеальным объектом) и разрабатывается алгоритм (последовательность действий) по их устранению (табл. 4).

В результате таких упражнений у школьников формируется алгоритм творческой проектной деятельности.

Алгоритмический анализ

|

ПРИЗНАКИ |

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ |

РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ |

ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На основе проведенного анализа учащиеся разрабатывают рабочий эскиз модели с описанием.

Затем определяется перечень необходимых инструментов, приспособлений и оборудования. Учитель уточняет, дополняет этот список и объясняет правила пользования неизвестными учащимся инструментами и приспособлениями. Одновременно раскрываются правила безопасности при работе с ними и санитарно-гигиенические условия организации работы, и, в первую очередь, рабочего места.

На следующем этапе учитель оказывает учащимся помощь в проведении предварительных экономических расчётов себестоимости проектируемого изделия (услуги). Здесь может быть использован функционально- стоимостный анализ объекта с целью определения затрат на материалы, оборудование, энергоносители, информационные услуги и т.д.

Обосновывая содержание деятельности, важно научить школьников анализировать экологические ограничения и достоинства проектируемых объектов, а также их социально-экономическую целесообразность.

На основе полученных знаний учащиеся заполняют таблицу по следующей форме (табл. 5).

Всесторонний анализ предстоящей деятельности позволяет:

Экологическое обоснование проекта

|

Экологические достоинства объекта |

Экологические ограничения объекта |

|

|

|

|

|

|

- обеспечить целесообразное и экономное использование материальных ресурсов;

- обеспечить равномерное распределение времени на выполнение проекта;

- разработать документацию;

- создать условия для материально-технического оснащения проектной деятельности;

- предусмотреть возможные затруднения и вовремя ликвидировать их.

В процессе планирования своей деятельности учащиеся рассматривают вопросы выбора и подготовки к работе инструментария и оборудования, материалов и приспособлений с точки зрения их оптимальности, с целью получения заданного качества результата. Необходимо заранее организовать своё рабочее место. При этом учитываются факторы безопасности в работе, санитарно-гигиенического и эстетического состояния рабочего места.

На данном этапе учителю предлагается:

- оказать помощь учащимся в формулировке задач проектной деятельности;

- изложить учащимся условия, необходимые для реализации проекта (например, предельное количество человек, разрабатывающих одну тему, предельные сроки выполнения отдельных задач и т.д.);

- определить чёткие сроки каждого этапа проектирования;

- завести дневник (журнал) выполнения проекта и записать ход первого этапа (мероприятия, сроки, возникшие трудности, примечания и т.д.);

- организовать и провести общее подведение итогов;

- на протяжении всего этапа максимально предоставлять инициативу учащимся, выполняя роль консультанта и помощника.

Содержание деятельности. Второй этап – технологический – предполагает формирование структуры решения, выработку тактики проектной деятельности. На основе анализа предстоящей деятельности происходит создание композиции: превращение общего замысла в упорядоченную совокупность проектно-конструкторских действий, закрепление в знаковой форме идеальных построений сознания. Планирование технологических процессов находит выражение в создании проектной модели, технологической документации. Проектирование требует оперирования особым языком, использования специфических знаковых средств.

Выбор технологий целиком определяется конкретным содержанием проекта.

Это сложный этап, т.к. необходимо продумать алгоритм технологического процесса, последовательность технологических операций.

Выбор оборудования и инструментов производится исходя из технологических свойств материала, назначения и области применения данного изделия.

Разработка технологического процесса требует повышенного внимания. Вместе с учителем учащиеся (но сначала подумать, почитать учебники и книги самостоятельно, разобрать каждый этап отдельно) обсуждают все

технологические этапы, определяют ошибки, которые не всегда можно заметить самостоятельно, да и знаний учащегося может быть недостаточно для выполнения различных этапов технологического изготовления.

Исследовательский (подготовительный) этап проектной деятельности заканчивается разработкой технологии изготовления спроектированного изделия.

Учитель раскрывает структуру технологического процесса. При этом может быть использована схема, представленная на рис. 4.

Обучая школьников основам проектирования, учитель знакомит их с разработкой технологических карт, в которых зафиксированы последовательные этапы технологического процесса (табл. 6).

Технологическая карта

|

№ и название детали |

Наименование операции |

Эскиз |

Оборудование и инструменты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Технологический процесс выполнения изделия в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся может быть представлен по-разному: от простого, поэтапного, последовательного перечисления выполняемых действий (в младшей школе) до сложных технологических карт (в специально подготовленных для этой сложной работы средних и старших классах).

Разработка технологической документации предполагает декомпозицию: структурирование общего замысла (деление целого на части с сохранением свойств целого), их обобщение и идеализацию (установление функциональных связей). Проектированием задаётся программа дальнейшей деятельности человека по практическому преобразованию реальности. Эта стадия преобразовательной деятельности позволяет в модельно-знаковой (символической) форме проанализировать функционирование объекта проектирования, и тем самым выявить и устранить возможные несовершенства на стадии разработки проекта [12].

Для успешного процесса проектирования необходимо правильно организовать рабочее место учащегося.

Педагогу необходимо учитывать:

- освещённость помещения;

- проветриваемость;

- оборудование рабочего места;

- соблюдение технических норм и правил безопасности;

- эргономичность.

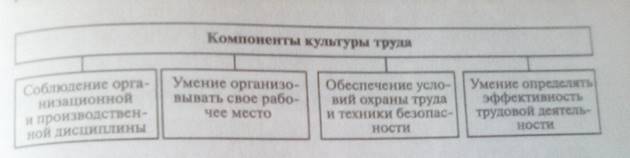

Например, при объяснении понятия «культура труда» может быть использована схема, представленная на рис. 5.

Учитель показывает, что культура труда включает, прежде всего, организационную дисциплину, т.е. использование наиболее рациональных приёмов выполнения работы, соблюдения последовательности и правил выполнения действий в строгом соответствии с маршрутными и операционными картами.

Культура труда предполагает также наличие умения организовывать своё рабочее место, умение определять эффективность и рациональность деятельности.

В ходе сложных мнемических, перцептивных действий происходит корректировка стратегии и тактики проектной деятельности и начинается её непосредственная реализация. Реализация проекта – превращение ресурсов в продукт труда можно рассматривать как репродуктивный процесс, в ходе которого материализуется информация, закодированная в проекте. Данный этап деятельности учащихся одновременно является элементом их производительного труда.

На данном этапе проектной деятельности учащиеся изготавливают непосредственно изделие (услугу) по разработанной технологической карте, в которой задана последовательность действий, алгоритм практической

деятельности. По мере выполнения технологических операций необходима коррекция, сравнение выполненного с тем, что было задумано и представлено в виде эскиза. Если есть недочёты, то следует корректировать их или устранить, представить изделие для оценки.

Основным методом обучения проектной деятельности на этом этапе выступает метод упражнений, с помощью которых отрабатываются действия и приёмы выполнения отдельных операций, устранения излишних движений, исправления допущенных ошибок. Учитель с помощью демонстрации презентаций, плакатов, личного примера формирует у учащихся умения и навыки рациональной и безопасной преобразовательной деятельности.

Для наиболее успешной организации этапа учителю предлагается:

- помочь учащимся организовать рабочее место, напомнить правила безопасного труда;

- акцентировать внимание на элементах культуры труда;

- консультировать и оказывать помощь в выполнении технологических операций;

- при необходимости корректировать результаты деятельности.

Содержание деятельности. На третьем, заключительном, этапе происходит корректировка объекта деятельности, контроль и испытание, проверяется на практике реальность замыслов, целесообразность проектных решений. Проект предоставляется к защите. Это сложный и ответственный этап. Важно изготовить проект, но не менее важно представить его, показать сильные стороны, обосновать рациональность. Наличие третьего этапа проектирования характерно только для проектной деятельности школьников как вида учебной деятельности.

На данном этапе учащиеся:

- осмысливают полученные данные и способы достижения результата;

- обсуждают и организуют совместную презентацию результатов работы над проектом (на уровне школы, города, региона и т.д.).

Данный этап предполагает осмысление, сравнение, оценку исходных и конечных состояний объекта своей продуктивной деятельности и субъекта деятельности (самого себя).

Основными методами оценки эффективности реализации проекта являются самооценка (рефлексивный анализ собственной деятельности) и экспертиза с привлечением экспертов.

Этап представления итогов – презентация – это не только этап демонстрации полученных результатов и выводов по проблеме проекта, но и воссоздание «пройденного пути» (т.е. описание приёмов, при помощи которых была получена и проанализирована информация; новых знаний и умений, которые приобрели участники проекта; проблем, с которыми пришлось столкнуться). Его особенность в том, что само осуществление презентации в той форме, которую выбрали участники, является «учебным» и направлено на приобретение навыков представления итогов своей деятельности. Основные требования к презентации каждой группы и к общей презентации – выбранная форма должна согласовываться с целями проекта, с особенностями представления результатов и выводов, с возрастом и уровнем аудитории, на которую она направлена.

Подготовка и обобщение материалов для презентации, как правило, вызывает новые вопросы и побуждает учащихся к дискуссиям. Здесь может быть пересмотрен ход исследований, самостоятельно поняты многие ошибки, допущенные в ходе проекта. Задача учителя – объяснить учащимся основные правила ведения дискуссий и делового общения; стремиться выработать навыки конструктивного отношения к критике своих суждений

другими и к наличию в группе многих точек зрения на решение одной проблемы.

Коррекция изделия производится на основе метода сравнения выполненного проекта с тем, который был задуман и оформлен в рисунках, эскизах, чертежах.

Учитель помогает обнаружить и устранить недочёты, привести проект в соответствие с заранее утверждённым вариантом.

Для проведения презентации готового изделия учащимся предлагается разработать рекламу, товарный знак изделия (услуги); осуществить поиск предложений, возможностей реализации изделия (услуги). Для этого можно завершить проект внутришкольными мероприятиями для учащихся, родителей, учителей (например, постановка спектакля, подготовка выставки работ, проведение конференции) или мероприятиями, проводимыми вне школы для жителей района, города и т.д. (например, проведение конференции в сети Интернет и т.д.). Работа над проектом может привести и к проведению конкурсов, соревнований и т.д.

Однако, работая над проектом, учителю не следует забывать, что основным критерием успешности является радость и удовлетворённость всех участников от осознания собственных достижений и приобретённых навыков.

Учителю рекомендуется:

- поручить учащимся проанализировать правильность прохождения всех этапов проектной деятельности учащимися;

- определить удовлетворённость выполненной работой;

- выявить самооценку учащихся.

Подготовленные и оформленные проекты учитель допускает до защиты. В ходе защиты учащиеся делают краткие выступления, отвечают на вопросы членов жюри и товарищей, делают самооценку проектов. Члены жюри с учётом качества выполнения проекта и его защиты оценивают работу каждого учащегося.

Чтобы объективно оценить творческую проектную деятельность школьников, целесообразно заполнять оценочные листы проектов (рис. 6).

По итогам защиты отбираются лучшие проекты учащихся по классам, и проводится школьный конкурс творческих проектов. Члены жюри отбирают проекты для участия в районных и городских конкурсах. Проводятся также областные. Региональные и республиканские конкурсы творческих проектов.

Оценочный лист проекта Учащийся Тема проекта

|

Этапы выполнения проекта |

Оценки |

|

1. Исследовательский |

|

|

2. Технологический |

|

|

3. Заключительный |

|

|

Общая оценка |

|

Для наиболее успешной организации презентации итогов проекта учителю предлагается:

- спланировать время для подготовки и проведения презентации в различных её формах;

- определить длительность планируемых мероприятий в зависимости от объёма информации и количества участников;

- определить подготовительные мероприятия для написания сценариев презентаций;

- оказывать помощь учащимся в выборе форм презентации итогов проекта;

- помогать учащимся определить и сформулировать, что нового узнали, чему научились;

- способствовать обмену мнениями и дискуссиям, возникающим после проведения презентаций;

- помогать учащимся определить собственные достижения и нерешённые проблемы;

- выработать совместно с учащимися возможные перспективы продолжения работы над проектом;

- выработать совместно с учащимися возможные пути перехода к работе над следующим проектом и предварительные сроки;

- организовать финальное мероприятие (например, круглый стол и т.д.), на котором происходит обмен мнениями и впечатлениями по работе над проектом.

Ведущие методы обучения школьников творческой проектной деятельности на различных этапах представлены в табл. 7.

Таблица 7.

Соотношение этапов проектной деятельности и применяемых методов обучения

|

Этапы проектной деятельности |

Ведущие методы обучения |

|

1. Исследовательский (подготовительный) этап |

Вербальные методы (рассказ, беседа, дискуссия) Демонстрация Информационная поддержка |

|

|

Мозговой штурм Исторический метод Дизайн-анализ Морфологический анализ Метод фокальных объектов Алгоритмический метод Функционально-стоимостный анализ Метод временных ограничений Метод внезапных запрещений Метод скоростного эскизирования Метод информационной недостаточности Метод информационной насыщенности Метод рекодификации Практический показ |

|

2. Технологический этап |

Упражнение Метод графической коммуникации Информационная поддержка Вербальные методы |

|

3. Заключительный этап |

Сравнительный анализ, рефлексия Информационная поддержка экономического обоснования и минимаркетинговых исследований учащихся Защита и оценка проектов Самопрезентация Конкурсы творческих проектов |

36

Общий методический подход к проектному обучению школьников, рассмотренный выше, предполагает, что в каждом конкретном случае приоритетные способы обучения учащихся проектной деятельности определяются совместно учителем и учащимися.

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Обучение школьников проектной деятельности – это комплексное методическое образование, синтезирующее различные методы обучения. На различных этапах обучения школьников проектной деятельности учитель может пользоваться методическими приёмами и методами, обогащающими процесс обучения. Ниже приводятся наиболее распространённые методы активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе проектной деятельности. Они составили основу развития технологического творчества.

Вербальные методы основаны на богатстве, выразительности и многоплановости устной речи. Использование словесных методов обучения предполагает наличие у учителя хорошей культуры речи. Основными приёмами и способами вербального обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, инструктирование.

Демонстрация представляет собой совокупность действий учителя, которая состоит в показе учащимся самих предметов или их моделей, а также в представлении им определённых явлений или процессов с соответствующим объяснением их существенных признаков.

Практические методы связаны с практическим выполнением учащимися творческих проектов и предусматривают максимум их самостоятельности и активности. Особое внимание уделяется выполнению правил техники безопасности. Выполнение практических работ требует значительного количества учебного времени.

Самостоятельные наблюдения как метод обучения применяются при длительном изучении процессов в естественных условиях. Этот метод может быть использован для изучения хода технологического процесса, режимов работы, действия машин, аппаратуры и т.п.

Самостоятельная работа учащихся с источниками и литературой по теме проекта является одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и углубления необходимых специальных знаний.

Суть метода упражнений состоит в целенаправленном повторении коротких, сфокусированных действий, приёмов выполнения отдельных операций. Применяется для формирования правильных приёмов работы, устранения излишних движений, исправления допущенных ошибок. К упражнениям применяются следующие требования: целесообразность, сознательность и системность упражнений.

Используется также исторический метод. Творческие проекты разрабатываются на основе изучения предшествующих работ, выполненных по этой проблеме. Поэтому необходимо восстановить исторические этапы возникновения и развития тех или иных технологических систем и объектов. При этом нужно подчеркнуть мысль о том, что любой предмет венчает цепь размышлений, изобретений, терпеливых усилий человека. Это придаёт технологии истинно моральную, человеческую и воспитательную значимость. Этот метод предполагает ознакомление учащихся с историческими документами, материалами, экспонатами, художественными произведениями и т.д.

Выделяют также группу инновационных методов. Рассмотрим их подробнее.

Метод творческих проектов – гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности учащегося путём развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания под контролем учителя новых товаров или услуг, обладающих субъективной или объективной новизной и имеющих практическую значимость. Этот процесс предполагает выполнение учебных творческих проектов.

Дизайн-анализ – исследование различных объектов с целью изучения их свойств и характеристик. Дизайн-анализ даёт ответы на вопросы: «Почему данное изделие именно такое, какое оно есть? Какие принципы лежат в основе его работы?». Дизайнерские свойства изделия включают в себя материалы, текстуру, форму, композицию, цветоощущение, нюансы и др.

Метод морфологического анализа заключается в том, что в технической системе выделяют несколько характерных для неё морфологических признаков. По каждому признаку составляют несколько возможных вариантов (альтернатив). Альтернативные варианты перебирают, составляя из них различные сочетания. Таким образом, выделяются новые варианты решения задачи. Признаки располагаются в форме таблицы, называемой морфологическим ящиком (матрицей). Это позволяет лучше представить себе поисковое поле. Следовательно, морфологический анализ – это способ системного подхода в области решения творческих задач. Метод направляет мышление таким образом, что генерируется новая информация.

Морфологический анализ предусматривает следующие этапы решения задачи:

- выделение всех значимых для каждого из вариантов решения задачи просмотров;

- оценивание ранга и шкалы для каждого из параметров (факторов);

- проведение экспертной оценки в баллах значимости каждого из факторов в пределах выбранной шкалы;

- сложение экспертных оценок по всем параметрам и определение по сумме баллов наиболее подходящего варианта.

Метод морфологического анализа можно использовать при составлении списка всех возможных вариантов решения задачи, для сравнения или выбора одного из многих возможных решений технологических, организационных и прочих проблем изготовления изделия или оказания услуги.

Метод мозговой атаки также является одним из эффективных способов решения творческих задач в проектной деятельности. Суть этого метода основывается на психологическом эффекте цепной реакции идей во время сеанса мозговой атаки, которая приводит к интеллектуальному взрыву.

Организация метода мозговой атаки включает в себя следующие действия:

1) формирование двух групп: группы «генераторов идей» и группы

«экспертов»;

2) введение правила, запрещающего критиковать любую идею, какой бы

«дикой» она не оказалась;

3) проведение «мозгового штурма». Все идеи должны фиксироваться;

4) проведение «экспертами» экспертизы и отбора идей, в наибольшей степени способствующих решению поставленной проблемы.

Таким образом, осуществляются методы прямого «мозгового штурма» и

«мозговой атаки», выявляются сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки рассматриваемого объекта.

Метод фокальных объектов относится к ассоциативным методам поиска технологических решений. Слово «фокальный» означает, что объект находится в фокусе вашего внимания. Суть этого метода состоит в том, что признаки несколько выбранных объектов переносят на совершенствуемый объект, в результате чего получаются необычные сочетания, позволяющие преодолеть психологическую инерцию.

Метод даёт хорошие результаты при поиске новых модификаций известных способов и устройств. Кроме того, он может быть использован для тренировки воображения.

Этот метод предусматривает следующие э т а п ы р е ш е н и я з а д а ч и:

1. Анализ условий задачи, определение недостатков исходного объекта.

2. Выбор нескольких предметов, не имеющих отношения к задаче.

3. Определение и запись в табл. 3 – 7 признаков предметов.

4. Генерация (придумывание) новых решений путём соединения признаков предметов с исходным объектом, развитие и анализ полученных решений.

5. Оценка найденных решений и выбор лучшего из них, отвечающего условиям задачи.

Этот метод способствует развитию у учащихся технологического мировоззрения и мышления.

Функционально-стоимостный анализ – метод системного исследования объекта, направленный на снижение затрат в сфере проектирования, производства и эксплуатации при сохранении качества и полезности объекта для потребителя.

Цель метода – определение непроизводительных затрат или издержек, не обеспечивающих ни качества, ни полезности, ни долговечности, ни внешнего вида, ни других требований к будущему проекту.

Функционально-стоимостный анализ особенно полезен при изучении экономических аспектов проектной деятельности.

Алгоритмический метод направлен на решение задач в строго определённой последовательности. Направленность, исследовательский характер и активизация мышления достигаются при этом ориентацией на идеальный конечный продукт.

Суть этого метода состоит в том, что при сравнении идеального и реального можно выявить технологическое противоречие или его причину и устранить их, перебрав относительно небольшое число вариантов при помощи уже существующей последовательности действий.

Упрощённый вариант алгоритма можно представить следующим образом:

1) выбор задачи;

2) построение модели задачи;

3) анализ модели задачи;

4) устранение физического противоречия;

5) предварительная оценка полученного решения;

6) развитие полученного ответа;

7) анализ хода решения.

Этот метод можно успешно использовать в проектном обучении, так как он позволяет придать обучающемуся уверенность в успехе и формирует алгоритм проектной деятельности.

Метод информационной поддержки в проектном обучении может быть широко использован по следующим направлениям:

- выбор тем и объектов проектов (автоматизированный банк проектов);

- подбор материалов и инструментов (автоматизированные морфологические таблицы);

- поиск технологии изготовления объектов (автоматизированные схемы, чертежи, описания, таблицы);

- конструирование объектов с помощью компьютерных технологий, оформление творческого проекта;

- выход в интернет с целью сравнения с возможными аналогами.

Метод ограничений во времени основан на учёте временного фактора в процессе проектной деятельности: в зависимости от индивидуальных различий временные ограничения могут вызывать повышение активности и достижение более высоких результатов. Однако, к использованию этого метода необходимо подходить осторожно, так как чаще всего у детей со слабым или инертным типом нервной системы (меланхоликов, флегматиков) он вызывает торможение или снижение результативности деятельности.

Метод внезапных запрещений состоит в том, что на определённых этапах запрещается использовать в своих действиях механизмы, детали и т.д., что ведёт к разрушению привычных штампов в конструкторской деятельности, возможности применения хорошо знакомых типов устройств, деталей.

Метод скоростного эскизирования предполагает изображение всего того, что ученик представляет в тот или иной момент проектирования. В процессе использования этого приёма требуется как можно чаще делать зарисовки возникающих идей. Это способствует более строгому контролю своей деятельности, регулированию посредством образов процесса конструкторского творчества.

Метод новых вариантов заключается в требовании выполнить задание по-другому, найти новые варианты его выполнения, когда имеется несколько вариантов решения.

Метод информационной насыщенности основывается на включении в исходное условие задачи заведомо излишних сведений.

Метод информационной недостаточности состоит в том, что исходное условие задачи представляется с явным недостатком данных. Применяется тогда, когда ставится задача особой активности на первых этапах проектной деятельности школьников.

Метод абсурда заключается в том, что предлагается решать заведомо невыполнимую конструкторскую задачу (построение «вечного двигателя» и т.п.).

Метод рекодификации состоит в том, чтобы выразить явление по-другому с целью породить новые и оригинальные идеи, связанные с фактором

«перевода» явления, основывается на понятии «матрица открытий». Рекодификацию можно определить как переход с одного языка на другой (в науке часто - это язык математический). Он может быть языком всех рекодификаций. Это может быть также графическое представление, схемы, таблицы, диаграммы [56. – C. 236].

В процессе обучения школьников выполнению творческих проектов успешно могут быть применены следующие методы группового решения творческих задач.

Метод Дельфи помогает выбрать из предлагаемой серииальтернатив лучшую. Для этого от членов группы требуется дать оценку каждой альтернативе в определённой последовательности.

Этапы деятельности: 1) каждый участник высказывает своё мнение и ранжирует альтернативы по степени значимости; 2) альтернативы оцениваются по десятибалльной шкале (высший балл – 1, низший – 10); 3) оба результата (ранг и балл) перемножаются; 4) находится сумма произведений. Наименьшая сумма укажет на причину, которую надо устранять в первую очередь. Для удобства целесообразно заполнить таблицу (табл. 8).

Матрица выбора альтернатив

|

УО |

АЛЬТЕР- НАТИВЫ: 1 |

АЛЬТЕР- НАТИВЫ: 2 |

АЛЬТЕР- НАТИВЫ: 3 |

АЛЬТЕР- НАТИВЫ: 4 |

АЛЬТЕР- НАТИВЫ: 5 |

||||||||||

|

А |

Р 4 |

б 7 |

П 28 |

Р 3 |

б 4 |

П 12 |

Р 1 |

б 1 |

П 1 |

Р 2 |

б 3 |

П 6 |

Р 5 |

б 10 |

П 50 |

|

Б |

5 |

2 |

10 |

3 |

6 |

18 |

2 |

7 |

14 |

1 |

10 |

10 |

4 |

4 |

16 |

|

В |

2 |

8 |

16 |

1 |

1 |

1 |

4 |

3 |

12 |

3 |

4 |

12 |

5 |

2 |

10 |

|

Г |

5 |

10 |

50 |

4 |

5 |

20 |

3 |

4 |

12 |

2 |

3 |

6 |

1 |

1 |

1 |

|

СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ |

104 |

51 |

39 |

34 |

77 |

||||||||||

П р и м е ч а н и е. УО – участники обсуждения, р – ранговая оценка, б – оценка в баллах, п – произведение (рхб).

Метод «чёрного ящика» предполагает решение проблем посредством анализа конкретных ситуаций, которые подбираются таким образом, что при их анализе участники дискуссии невольно затрагивают вопросы возникновения дефектов. К этому участников побуждают специальные вопросы, например: «К чему может привести данная ситуация?», «Насколько устойчива работа механизма?» и т.п.

Метод 6 – 6. Не менее 6 членов группы качества в течение 6 минут стараются сформулировать конкретные идеи, которые должны способствовать решению стоящей конкретной проблемы. Каждый участник на отдельном листе записывает свои соображения в лаконичной форме, после чего организуется групповое обсуждение всех подготовленных списков. В процессе обсуждения отсеиваются явно ошибочные, уточняются спорные мнения, оставшиеся группируются по определённым признакам. Задача – отобрать несколько важных альтернатив, причём, их количество должно быть меньше числа участников дискуссии.

Методы группового решения творческих проектных задач могут быть обогащены методами коллективного стимулирования творческих поисков, среди которых можно назвать уже проанализированные нами метод

«мозгового штурма» («брейнстроминг», предложен А. Осборном в 1940 – х гг.), метод синектики (предложен У. Гордоном в 1960 г.), метод морфологического анализа (разработан Цвикки), метод функционально- стоимостного анализа (разработчики Ю.М. Соболев, Л. Майлз), методы АРИЗ – ТРИЗ (автор Г.С. Альтшуллер).

Конкурсы творческих проектов проводятся на уровне образовательного учреждения, района, города, области (края), республики. Учащиеся не только представляют на конкурсы выполненные проекты, но и защищают их. Эти конкурсы стимулируют активность учащихся в технологическом обучении, а также повышают ответственность учителей за качество образовательного процесса.

Проектная деятельность ведёт к активизации познавательной мотивации и интеллектуальной инициативы всех школьников вне зависимости от их успеваемости. Главный её критерий – наличие самостоятельного творческого результата деятельности учеников. Таким образом, мерой эффективности обучения становится сам ученик, обогащение его индивидуального опыта, переход внешнезаданных учебных целей во внутренний план, их присвоение, развитие его личности и познавательных процессов.

Проектная модель обучения – это способ усвоения знаний, приводящий к высоким результатам. Проектное обучение не является внешним дополнительным по отношению к основному традиционному обучению. Напротив, оно продуктивно дополняет, обогащает традиционное обучение, синтезируя в себе преимущества инновационных методов обучения, и обеспечивает широкие межпредметные связи. Проектная деятельность – одно из средств развития личности.

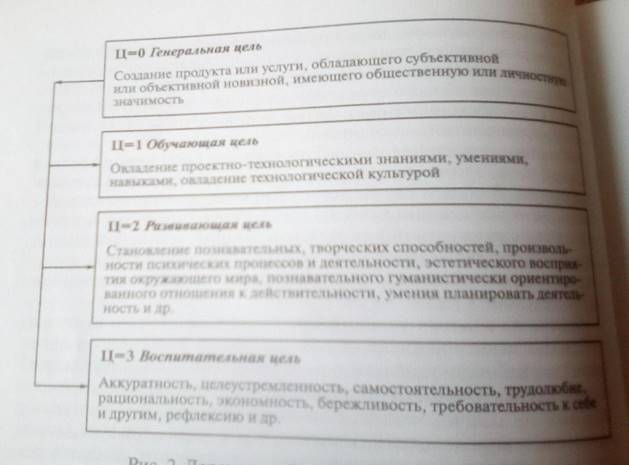

Приложение 1

Предметная область проектирования

Дерево целей проектной деятельности

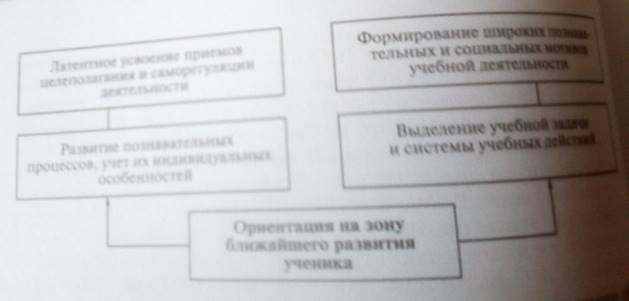

Принципы проектного обучения школьников

Содержание принципа ориентации содержания проектного образования на зону ближайшего развития

Цель – установить интенсивность познавательной потребности у учащихся.

Сумму баллов, полученных учеником за ответы на все вопросы, следует разделить на 5 (число вопросов). Получим показатель интенсивности познавательной потребности I.

Если I находится в промежутке 3,5 – 5, то можно считать, что у данного ученика сильно выражена познавательная потребность; если в промежутке 2,5 – 3,5, то она выражена умеренно, а если I меньше 2,5, то познавательная потребность выражена слабо.

Учитель на основе наблюдений, бесед с другими учителями, с родителями школьника должен ответить на вопросы анкеты, представленной в таблице.

|

ВОПРОС |

ОТВЕТ |

БАЛ |

|

1. Как часто ученик |

1. Часто. |

5 |

|

подолгу |

2. Иногда. |

3 |

|

занимается какой- |

3. Редко. |

1 |

|

нибудь |

|

|

|

умственной |

|

|

|

работой (час- |

|

|

|

полтора для |

|

|

|

младших |

|

|

|

школьников, |

|

|

|

несколько часов |

|

|

|

подряд для |

|

|

|

старших |

|

|

|

школьников)? |

|

|

|

2. Что предпочитает |

1. Помучается, но сам найдёт ответ. 2. Когда как. 3. Получит готовый ответ от других. |

5 |

|

школьник, когда |

|

|

|

задан вопрос на |

3 |

|

|

сообразитель- |

1 |

|

|

ность? |

|

|

|

3. Много ли читает |

1. Постоянно, много. 2. Неровно. Иногда много, иногда ничего не читает. 3. Мало или совсем ничего не читает. |

5 |

|

школьник |

3 |

|

|

дополнительной |

|

|

|

литературы? |

|

|

|

|

1 |

|

|

4. Насколько эмоционально ученик относится |

1. Очень эмоционально. 2. Когда как. |

5

3 |

|

к интересному для него занятию, связанному с умственно работой? |

3. Эмоции ярко не выражены (здесь надо учитывать общую эмоциональность школьника). |

1 |

|

|

5. Часто ли |

задаёт |

1. Часто. |

5 |

|

вопросы? |

|

2. Иногда. |

3 |

|

|

|

3. Очень редко. |

1 |

Цель – установить характер и особенности учебных интересов и склонностей.

Ученикам предлагают ответить на вопросы анкеты, представленные в таблице.

|

ВОПРОС |

ОТВЕТ |

|

1. Что больше всего Вас привлекает в школе? |

Общение с товарищами. Получение отметок. Общественная работа. Узнавание нового. Сам процесс учения. Самостоятельная работа. Другое. |

|

2. Какой учебный предмет кажется Вам наиболее трудным? (Назовите его, и, если можно, объясните, в чём трудность) |

|

|

3. Какой учебный предмет |

|

|

кажется Вам наиболее интересным? (Назовите и объясните, что именно интересно) |

|

|

4. Какой учебный предмет кажется Вам наиболее полезным для подготовки к взрослой жизни? (Назовите учебный предмет и укажите, в чём его полезность) |

|

|

5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы не изучать и почему? |

|

|

6. Какие учебные предметы надо было бы включить в программу обучения в школе и почему? |

|

53

54

Методика «Моя работа над творческим проектом»

Цель – установить характер и особенности мотивации выполнения проектных творческих заданий.

Ученикам предлагается ответить на вопросы анкеты, представленные в таблице.

|

ВОПРОС |

ОТВЕТ |

|

1. Любите ли Вы выполнять творческие проекты? |

Очень люблю. Люблю. Скорее, люблю, чем не люблю. Скорее не люблю, чем люблю. Не люблю. |

|

2. Почему Вы выполняете творческие проекты? |

Заставляют учителя. Заставляют родители. Хочу получить хорошую отметку. Хочу выполнить быстрее, лучше других. Мне интересен сам процесс выполнения. Интересно преодолевать трудности. Хочу испытать радость от успешного выполнения. Хочу узнать способ выполнения. |

|

3. Что является для Вас наиболее важным в процессе выполнения творческого проекта? |

Быстрота выполнения. Оригинальность проекта. Самостоятельность выполнения. Хорошее оформление. Защита. |

|

4. Какие проекты Вы любите |

Лёгкие. |

|

выполнять? |

Трудные, требующие длительных поисков. Любые. |

|

5. Какой способ выполнения проекта Вам больше нравится? |

Подробное объяснение учителя. Обсуждение с товарищем. Коллективный поиск решения. Самостоятельное решение. |

|

6. Какой этап выполнения творческого проекта Вам нравится больше всего? |

Исследование проблемы. Анализ вариантов творческого проекта и поиск оптимальных способов решения. Непосредственно выполнение проекта. Оформление проекта. Защита. |

|

7. Какой из названных этапов вызывает наибольшие трудности? |

|

Познавательный интерес

Цель – для выявления познавательного интереса учащимся предлагается ответить на вопросы.

1. Какие уроки Вам нравятся?

|

РУС- СКИЙ ЯЗЫК |

МА- ТЕ- МА- ТИ- КА |

ЛИТЕ- РАТУ- РА |

ЕСТЕ- СТВО- ЗНА- НИЕ |

ТЕХ- НО- ЛО- ГИЯ |

ИЗО |

ФИЗИ- ЧЕС- КАЯ КУЛЬ- ТУРА |

ИНО- СТРАН- ННЫЙ ЯЗЫК |

… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Какой урок Вам кажется наиболее интересным?

3. Какие из них Вам нравятся больше всего?

4. Чем Вы любите заниматься в своё свободное время?

5. Посещаете ли Вы кружки, секции? Какие?

6. Назовите своё любимое занятие

Цель – выяснение эмоциональной удовлетворённости и к жизненным ценностям.

Школьникам предлагается заштриховать цветными карандашами столбцы диаграммы, условно обозначающие ту или иную ценность, в соответствии со степенью значимости (по пятибалльной шкале).

|

ШКОЛЬ- НЫЕ ДЕЛА |

ДОМАШ- НИЕ ДЕЛА |

БЛИЗ- КИЕ ЛЮДИ |

ДРУЗЬЯ |

ТРУД |

УВЛЕЧЕНИЯ |

ДОСТИ- ЖЕНИЯ В ЖИЗНИ |

НЕУДАЧИ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

По тому, какой цвет выбирается, косвенно можно судить о внутриличностном отношении к той или иной ценности, по количеству баллов – о месте и значении этой ценности в жизни человека.

Цель – выяснение представлений о процессе труда, степень осознанности трудовой деятельности.

Ученикам предлагается цветными карандашами нарисовать свой труд, не давая при этом никаких установок (кто изображён на рисунке, какие виды деятельности, место, время …).

Ученики заполняют представленный ниже бланк.

ФИО

Школа, класс Дата Вы уже знаете, что такое творческий проект. Напишите, что именно Вам нравится делать, когда Вы выполняете свой проект:

А теперь подумайте и напишите, что Вам не нравится делать, когда Вы выполняете свой проект:

Ученикам предлагается заполнить следующий бланк.

При выполнении творческих проектов всю работу можно разделить на три этапа: 1) исследовательский; 2) технологический; 3) заключительный.

Как Вы думаете, что выполняется на первом, исследовательском, этапе?

А что нужно выполнять на втором, технологическом этапе?

А что нужно делать на третьем, заключительном, этапе?

Ученикам предлагается заполнить следующий бланк.

ФИО

Школа, класс Дата

Вы уже выполняли творческие проекты. Попробуйте оценить, как Вы умеете это делать. Поставьте знак «+» в том столбике, который соответствует твоей оценке.

|

ЭТАП |

ОПЕРАЦИИ |

ОЦЕНКА ВЫПОЛ- НЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ: ВЫПОЛНЯЮ ХОРОШО |

ОЦЕНКА ВЫПОЛ- НЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ: ВЫПОЛНЯЮ СКОРЕЕ ХОРО- ШО, ЧЕМ ПЛОХО |

ОЦЕНКА ВЫПОЛ- НЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ: ВЫПОЛНЯЮ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО |

ОЦЕНКА ВЫПОЛ- НЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ: ВЫПОЛНЯЮ СКОРЕЕ ПЛОХО, ЧЕМ ХОРОШО |

|

1 |

1. Выбор темы проекта. 2. Постро- ение звёздочки обдумывания. 3. Выра- ботка идей и модели проекта. |

|

|

|

|

|

2. |

1. Выбор мате- риала, инструмента и оборудования. |

|

|

|

|

|

|

2. Составление технологической карты, чертежа, эскиза. 3.Определение затрат времени на выполнение проекта. 4.Организация рабочего места. 5.Экономичес- кое обоснование проекта. 6.Выполнение технологических операций. |

|

|

|

|

|

3. |

1. Устранение недочётов. 2. Испытание изделия, контроль его параметров. 3.Разработка рекламы изделия, его товарного знака. 4. Оформление проекта. 5. Защита проекта. |

|

|

|

|

Методика 4

С помощью трёх цифр (1, 2, 3) обозначьте, что, по-вашему, главное при подготовке творческого проекта: подготовка проекта, выполнение проекта, оформление проекта.

Инструкция: «Представьте, что Вам нужно определить, сколько времени должны потратить ученики, чтобы выполнить разные творческие проекты. Напишите, сколько уроков Вы бы на них выделили».

|

ТЕМА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА |

КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА |

|

1. Счётный материал для первоклассников. |

|

|

2. Праздничные гирлянды и украшения для Нового года. |

|

|

3. Набор прихваток для кухни. |

|

|

4. Кормушка для птиц. |

|

|

5. Модель светофора. |

|

|

6. Шкатулка. |

|

|

7. Открытка-приглашение на праздник. |

|

|

8. Фартук. |

|

|

9. Полка для книг. |

|

|

10. Хлебница. |

|

Определите, сколько времени в среднем (в уроках) понадобится школьникам для выполнения следующих творческих проектов, в двух учебных ситуациях:

а) если ученики усвоили метод творческих проектов, выполняли их не раз;

б) если ученики не были знакомы с методом творческих проектов, не выполняли их ранее.

|

Тема творческого проекта |

Количество уроков, необходимых для выполнения проекта ученикам, знакомым с этим методом |

Количество уроков, необходимых для выполнения проекта ученикам, не знакомым с этим методом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Инструкция: «Вам приходится выполнять на уроках разные задания, одно из них – выполнение творческих проектов. Оцените своё отношение к этому учебному заданию (творческому проекту) по предложенным шкалам, поставьте на каждой шкале точку или чёрточку в том месте, где Вы считаете нужным».

Приятным....................................................... Неприятным

Однообразным............................................... Разнообразным

Интересным..................................................... Скучным

Желательным................................................... Нежелательным

Лёгким.............................................................. Трудным

Нужным............................................................ Ненужным

Беспокойным..................................................... Спокойным

Простым............................................................ Сложным

Непонятным....................................................... Понятным

Полезным.......................................................... Бесполезным

Инструкция: «Закончите предложения. Пишите первое, что пришло в голову. Долго не раздумывайте. Постарайтесь закончить все предложения».

1. Школа для меня – это

2. На уроках мне больше всего нравится

3. Когда я выбираю тему для своего проекта

4. Если бы я был директором школы

5. При выполнении творческого проекта для меня труднее всего

6. Для экономического обоснования проекта нужно

7. Было бы хорошо, если бы все учителя

8. Мой любимый урок в школе

9. Думаю, что защита выполненного проекта на уроке

10. При выполнении творческих проектов самое главное

Приложение 2

Предлагаемая методика состоит из 53 парных, противоположных по своему значению высказываний, между которыми размещена оценочная шкала от [-2; 2]. Все высказывания сгруппированы по четырём основным факторам, содержащим по 12 утверждений, и фактору «Достоверность», состоящему из 5 утверждений. Степень выраженности каждого из высказываний определяется с помощью прямой и обратной интервальной шкал в диапазоне от 1 до 5 баллов.

По каждому основному фактору испытуемый может максимально набрать 60 баллов. Инструкция к методике не ограничивает время для ответов. Также показатели всех основных факторов сводятся в интегральный, что позволяет выделить уровни развития проектной компетентности: низкий, средний и высокий. Анализ пунктов высказываний в соответствии с основными этапами проектной деятельности позволяет также определить степень освоения того или иного этапа (в %).

Вашему вниманию предложен ряд высказываний для оценки проектной компетентности.

Прочтите первое парное высказывание и определите, какое из двух альтернативных утверждений больше Вам подходит.

Если подходит высказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то используйте для его оценки значение «-2» или «-1».

Если Вам подходит утверждение справа, то оно оценивается значениями

«+2» или «+1». Значения «-2» и «+2» выбираются в том случае, если оцениваемое утверждение выражено очень сильно; «-1» и «+1» - если утверждение выражено слабее.

В том случае, если ни одна из альтернатив Вам не подходит или подходит нечто среднее между ними, то выбирается значение «0».

Выбранное значение по первому высказыванию запишите в бланк ответов в ячейку под номером 1. Таким же образом запишите значения по следующим высказываниям в ячейки, соответствующие номерам высказываний.

|

№ П/П |

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 1 |

ОЦЕНОЧ- НАЯ ШКАЛА (-2) |

ОЦЕНОЧ- НАЯ ШКАЛА (-1) |

ОЦЕНОЧ- НАЯ ШКАЛА (0) |

ОЦЕНОЧ- НАЯ ШКАЛА (+1) |

ОЦЕНОЧ- НАЯ ШКАЛА (+2) |

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 2 |

|

1 |

У МЕНЯ ДОСТАТОЧНО ЗНАНИЙ И ОПЫТА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ |

|

|

|

|

|

Я ВСЕГДА ГОТОВ(А) ОСУЩЕСТВИТ СБОР И АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА |

|

2 |

Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ МНЕ НЕПОНЯТНЫ |

|

|

|

|

|

МНЕ НЕИНТЕРЕСНО, КОГДА ОТВЕТ ЯСЕН ЗАРАНЕЕ |

|

3 |

НОВОЕ БЕСПОКОИТ И ТРЕВОЖИТ МЕНЯ |

|

|

|

|

|

Я СТРЕМЛЮСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И МЕТОДЫ |

|

4 |

Я МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН (А) В СВОИХ СИЛАХ |

|

|

|

|

|

Я БУДУ СТРЕМИТЬСЯ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ |

|

5 |

ВСЁ НОВОЕ ВЫЗЫВАЕТ У МЕНЯ ИНТЕРЕС |

|

|

|

|

|

Я НЕ ХОТЕЛ(А) БЫ НИЧЕГО МЕНЯТЬ |

|

6 |

Я ЛЮБЛЮ САМ(А) ПРИДУМЫВАТЬ НОВОЕ, ВСЁ ПЕРЕИНАЧИВАТЬ И |

|

|

|

|

|

НЕ ЛЮБЛЮ ВСЯКИХ НОВШЕСТВ, ПРЕДПОЧИТАЮ РАЗ И НАВСЕГДА |

|

|

ДЕЛАТЬ ПО- СВОЕМУ, НЕ ТАК, КАК ВСЕ |

|

|

|

|

|

УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК |

|

7 |

У МЕНЯ СВОЙ СЛОЖИВШИЙСЯ СТИЛЬ РАБОТЫ |

|

|

|

|

|

Я ХОТЕЛ(А) БЫ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, В КОТОРОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРОЕКТНЫЕ ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ |

|

8 |

Я НЕ ВЕРЮ В ПРОДУКТИВНОСТЬ СВОИХ ИДЕЙ |

|

|

|

|

|

НЕКОТОРЫЕ МОИ ИДЕИ ДОСТАТОЧНО ПРОГРЕССИВНЫ |

|

9 |

МНЕ НРАВИТСЯ ВСЁ ДЕЛАТЬ СВОИМ ОРИГИНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ |

|

|

|

|

|

Я НЕ ПОЛУЧАЮ УДОВАЛЬСТВИЯ ОТ ОСВОЕНИЯ НОВОГО |

|

10 |

ОБЫЧНО Я СТАРАЮСЬ ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ, ЧТО НАМЕТИЛ(А) |

|

|

|

|

|

СЧИТАЮ, ЧТО ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО |

|

11 |

Я ЧЁТКО ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ |

|

|

|

|

|

МНЕ ТРУДНО ПРЕДСКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

|

12 |

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИХ ПРЕЗЕНТАЦИИ |

|

|

|

|

|

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ВСЕГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНА |

|

13 |

Я ПРЕДПОЧИТАЮ ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬ- НЫЕ РЕШЕНИЯ |

|

|

|

|

|

Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ТАК, КАК МНЕ ГОВОРЯТ |

|

14 |

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ТВОРЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬ- НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

|

|

|

|

|

ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ – МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ |

|

15 |

МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТА, ТРЕБУЮЩАЯ УМСТВЕННОГО |

|

|

|

|

|

Я ПРЕДПОЧИТАЮ РАБОТУ, В КОТОРОЙ МОИ ФУНКЦИИ ЧЁТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ |

|

|

НАПРЯЖЕНИЯ |

|

|

|

|

|

|

|

16 |

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВСЕГДА СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ- НЫХ ЦЕЛЕЙ |

|

|

|

|

|

РАЗРАБОТКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ МЕНЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬ- НЫЕ ЦЕЛИ |

|

17 |

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МОИ ЗНАНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДОСТАТОЧНЫ |

|

|

|

|

|

Я ТОЧНО ЗНАЮ И ПРЕДСТАВЛЯЮ СПОСОБЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗА- ЦИИ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |

|

18 |

Я ВСЕГДА ЗНАЮ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ЧЁТКО ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ |

|

|

|

|

|

МНЕ ТРУДНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ И НАМЕЧАТЬ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ |

|

19 |

МНЕ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬ- НОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ |

|

|

|

|

|

ПРЕДПОЧИТАЮ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ БРАЛИ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ |

|

20 |

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПРЕРОГАТИВА РУКОВОДИТЕЛЯ |

|

|

|

|

|

МНЕ ХОРОШО ИЗВЕСТНА МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

|

21 |

Я РАБОТАЮ ПРОДУКТИВНЕЕ НАД ЗАДАНИЕМ, КОГДА ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА В ОБЩИХ ЧЕРТАХ |

|

|

|

|

|

Я РАБОТАЮ ПРОДУКТИВНЕ, КОГДА ЧЁТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ |

|

22 |

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА |

|

|

|

|

|