СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

|

1. |

Общая характеристика предприятия |

3 |

|

2. |

Характеристика горячего цеха |

4 |

|

3. |

Меню |

5 |

|

4. |

Технологическая карта трех блюд, реализуемых на предприятии (первое блюдо, второе блюдо и гарнир) |

7 |

|

5. |

Технологическая схема трех блюд, реализуемых на предприятии (первое блюдо, второе блюдо и гарнир) |

11 |

|

6. |

Индивидуальное задание |

14 |

|

|

Список литературы |

26 |

1.Общая характеристика предприятия

1.Общая характеристика предприятия

"Варенье" является обществом с ограниченной ответственностью (ООО "Лавина"). ООО является разновидностью объединения капиталов, не требующего личного участия своих членов в делах общества. Характерными признаками этой коммерческой организации являются деление ее уставного капитала на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества. Имущество общества, включая уставный капитал, принадлежит на праве собственности ему самому как юридическому лицу и не образует объекта долевой собственности участников.

Миссия организации определяет место, роль и положение в обществе, её общественный статус. Иногда это понятие заменяют таким выражением, как "девиз организации". Миссия организации - это выраженное словесно, основное социально значимое, функциональное назначение организации в долгосрочном периоде. Как правило, организация при разработке своей миссии подчеркивает именно социальный характер своего предназначения для общества. Миссия кафе "Варенье" — это удовлетворение нужд современного человека в еде и отдыхе, хорошего время провождения.

Миссия реализует цели развития организации, которые, по существу, определяют перспективные направления. В зависимости от значимости, цели подразделяются на главную и дополнительные цели, обеспечивающие достижение главной цели. Далее они разделяются до уровня задач.

Миссией кафе "Варенье" является максимум внимания каждому гостю с тем, чтобы его пребывание было приятным, комфортным и роскошным.

Люди ходят в кафе для того, чтобы отдохнуть в комфортной для них обстановке в процессе выбора того или иного любимого ими блюда, таким образом основными целями кафе "Варенье" являются качественный уровень обслуживания, поддержание и укрепление здоровья, удовлетворенности трудом и финансовым благосостоянием своих сотрудников.

Кафе является

предприятием с полным производственным циклом, на котором выполняются все

стадии технологического процесса приготовления пищи, организуются универсальные

рабочие места, характерные для бесцеховой структуры предприятия.

Кафе является

предприятием с полным производственным циклом, на котором выполняются все

стадии технологического процесса приготовления пищи, организуются универсальные

рабочие места, характерные для бесцеховой структуры предприятия.

В кафе применяется метод индивидуального обслуживания посетителей официантами.

В кафе приготовляются и реализуются для потребления на месте блюда и кулинарные изделия, холодные и горячие напитки, а также реализуются некоторые покупные товары. В кафе для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, организовано музыкальное обслуживание. В кафе посетителей обслуживают официанты. Оплата отпущенной продукции производится за наличный расчёт по счёту и пластиковыми карточками, предъявленному посетителю официантом. Время работы кафе с 1000до 23°° обслуживание посетителей предусмотрено официантами в зале за столиками. Расчёт посетителей с барменом производится за наличный расчет без оформления через контрольно-кассовый аппарат. Расчёт с официантом производится по счёту, предъявленному посетителю. Предприятие находится в спальном районе города. В данном месте нет предприятий подобного типа и за счёт, небольших цен блюд быстрого приготовления учитывая большую проходимость, так как кафе находится, на оживленной улице, кафе является рентабельным.

2.Характеристика горячего цеха

2.Характеристика горячего цеха

Горячий цех в предприятия занимает главное место.

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, складскими помещениями и удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды.

Блюда горячего цеха соответствуют требованиям государственных стандартов, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технико-технологическим картам при соблюдении Санитарных правил для предприятий общественного питания.

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения — суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление бульонов и первых блюд, в соусном — приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, горячих напитков.

В суповом отделении технологический процесс приготовления первых блюд состоит из двух стадий: приготовления бульона и приготовления супов. Готовят костный, мясо-костный, куриный, рыбный бульоны.

Линия теплового оборудования состоит из электрических плит, электросковород. Плита используется для приготовления в наплитных котлах первых блюд небольшими партиями, тушения, пассерования овощей и т.д. Электросковороду используют для пассерования овощей. Секции-вставки к тепловому оборудованию применяются в качестве дополнительных элементов в линиях секционного модулированного оборудования, создающие дополнительные удобства для работы повара.

Линии немеханического оборудования включают секционные модулированные столы и передвижную ванну для промывки гарниров к прозрачным бульонам. На рабочем месте повара, приготовляющего первые блюда, используются: стол с вмонтированной ванной, стол для малой механизации, стол с охлаждаемой горкой и шкафом для хранения запаса продуктов.

Соусное

отделение предназначено для приготовления вторых блюд, гарниров и соусов.

Рабочие места оснащены необходимым инвентарем. Основным оборудованием соусного

отделения являются кухонные плиты, жарочные шкафы, электросковороды. В соусном

отделении для варки овощных и крупяных гарниров применяется наплитная посуда.

Соусное

отделение предназначено для приготовления вторых блюд, гарниров и соусов.

Рабочие места оснащены необходимым инвентарем. Основным оборудованием соусного

отделения являются кухонные плиты, жарочные шкафы, электросковороды. В соусном

отделении для варки овощных и крупяных гарниров применяется наплитная посуда.

Температура внутри цеха не превышает 23 °С, относительная влажность

3. Меню

3. Меню

|

№ рецептуры |

Наименование блюда |

Выход, г |

Цена, руб. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Холодные блюда и закуски |

|

|

|

53 |

Салат зеленый с огурцами |

150 |

20,00 |

|

57 |

Салат из свежих помидоров |

150 |

20,00 |

|

59 |

Салат из свежих помидоров и огурцов |

150 |

25,00 |

|

64 |

Салат из редиса |

150 |

20,00 |

|

|

Первые блюда |

|

|

|

200 |

Суп картофельный |

500 |

60,00 |

|

202 |

Суп из овощей |

500 |

70,00 |

|

213 |

Суп-лапша домашняя |

500 |

65,00 |

|

169 |

Борщ |

500 |

80,00 |

|

213 |

Суп картофельный с клецками |

500 |

75,00 |

|

|

Вторые блюда |

|

|

|

507 |

Рыба, запеченная с помидорами |

260 |

80,00 |

|

591/694 |

Гуляш с гарниром «Пюре картофельное» |

125/150 |

70,00 |

|

609/682 |

Котлеты с гарниром «Рис отварной» |

100/150 |

60,00 |

|

669/679 |

Котлеты особые из кур с гарниром «Гречка отварная» |

90/150 |

65,00 |

|

675/705 |

Суфле из кур с гарниром «Пюре морковное» |

110/155 |

70,00 |

|

438 |

Омлет натуральный |

110 |

50,0 |

|

384 |

Каша вязкая рисовая |

320 |

30,00 |

|

384 |

Каша вязкая пшеничная |

320 |

30,00 |

|

384 |

Каша вязкая овсяная |

320 |

30,00 |

|

390 |

Каша жидкая гречневая |

310 |

30,00 |

|

397 |

Пудинг рисовый |

250 |

55,00 |

|

455 |

Творожная масса с ягодами |

145 |

35,00 |

|

462 |

Вареники ленивые |

210 |

55,00 |

|

463 |

Сырники из творога |

170 |

40,00 |

|

469 |

Запеканка из творога |

175 |

50,00 |

|

|

Сладкие блюда |

|

|

|

861 |

Компот из яблок |

200 |

15,00 |

|

863 |

Компот из малины |

200 |

15,00 |

|

866 |

Компот ассорти |

200 |

15,00 |

|

869 |

Кисель из ягод |

200 |

15,00 |

|

870 |

Кисель из малины |

200 |

15,00 |

|

|

Горячие напитки |

|

|

|

943 |

Чай с сахаром |

200 |

15,00 |

|

944 |

Чай с лимоном |

200 |

15,00 |

|

959 |

Какао с молоком |

200 |

15,00 |

|

|

Холодные напитки |

|

|

|

965 |

Молоко кипяченное |

200 |

10,00 |

|

|

Мучные и кондитерские изделия |

|

|

|

ТТК |

Булочка детская |

40 |

15,00 |

|

ТТК |

Булочка домашняя |

50 |

15,00 |

|

|

Хлеб белый |

15 |

2,50 |

4.Технологическая

карта

4.Технологическая

карта

Технологическая карта № 1

|

Наименование блюда: Суп картофельный |

Рецептура № 200 |

||||||||

|

|

(Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018) |

||||||||

|

Наименование продукта |

Норма продуктов на 1 порцию, г |

Расчет количества порций |

|||||||

|

Количество продуктов, кг (нетто) |

|||||||||

|

брутто |

нетто |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

100 |

||

|

Картофель |

300 |

125 |

1,25 |

2,5 |

3,75 |

5,0 |

6,25 |

12,5 |

|

|

Морковь |

25 |

20 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

2,0 |

|

|

Лук репчатый |

24 |

20 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

2,0 |

|

|

Кулинарный жир |

5 |

5 |

0,05 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,25 |

0,5 |

|

|

Бульон |

350 |

350 |

3,5 |

7,0 |

10,5 |

14,0 |

17,5 |

35,0 |

|

Выход 500 г

Краткое описание технологического процесса приготовления блюда

Органолептические показатели качества блюда

В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят до кипения, добавляют пассированные морковь, лук, томатное пюре и варят до готовности. За 5—10 мин до окончания варки кладут специи, соль. Можно суп готовить без томатного пюре.

Внешний вид: овощи сохранили форму нарезки, на поверхности супа желтоватый жир

Консистенция: жидкая, овощей плотная

Цвет: от светло-желтого до яркого желтого

Запах: свойственный данным продуктам

Вкус: в меру соленный свойственный даннымпродуктам, не допускаются несвойственный, неприятный запах и вкус.

Вес готового блюда, г 275

Требования к оформлению, хранению и подаче блюда

Отпускают на керамической посуде.Температура подачи горячего блюда 65-70 °С. Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления.

Директор

подпись

Директор

подпись

Заведующий производством подпись

Калькулятор подпись

Карту составил студент Вандин И.С.

4.Технологическая

карта

4.Технологическая

карта

Технологическая карта № 1

|

Наименование блюда: Гуляш с гарниром «Пюре картфельное» |

Рецептура № 591/694 |

||||||||

|

|

(Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018) |

||||||||

|

Наименование продукта |

Норма продуктов на 1 порцию, г |

Расчет количества порций |

|||||||

|

Количество продуктов, кг (нетто) |

|||||||||

|

брутто |

нетто |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

100 |

||

|

Говядина |

107 |

79 |

0,79 |

1,58 |

2,37 |

3,15 |

4,45 |

7,9 |

|

|

Жир животный топленный пищевой |

5 |

5 |

0,05 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,25 |

0,5 |

|

|

Лук репчатый |

18 |

15 |

0,15 |

0,3 |

0,45 |

0,6 |

0,75 |

1,5 |

|

|

Томатное пюре |

12 |

12 |

0,12 |

0,24 |

0,36 |

0,48 |

0,6 |

1,2 |

|

|

Мука пшеничная |

5 |

5 |

0,05 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,25 |

0,5 |

|

|

Масса тушенного мяса |

|

50 |

0,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

5,0 |

|

|

Масса соуса |

|

75 |

0,75 |

1,5 |

2,25 |

3,0 |

3,75 |

7,5 |

|

|

Картофель |

171 |

128 |

1,28 |

2,56 |

3,84 |

4,22 |

6,4 |

12,8 |

|

|

Молоко |

21 |

20 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

2,0 |

|

|

Масло сливочное |

5 |

5 |

0,05 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,25 |

0,5 |

|

|

Масса гарнира |

|

150 |

1,5 |

3,0 |

4,5 |

6,0 |

7,5 |

15,0 |

|

Выход 275 г

Краткое описание технологического процесса приготовления блюда

Органолептические показатели качества блюда

Нарезанное кубиками по 20—30 г и обжаренное мясо заливают бульоном или водой и тушат с добавлением пассерованного томатного пюре в закрытой посуде около часа. На бульоне, оставшемся после тушения, готовят соус, добавляя в него пассерованный лук, соль, перец, заливают им мясо и тушат еще 25—30 мин. За 5—10 мин до готовности кладут лавровый лист. В гуляш из говядины можно добавить чеснок (0,8 г нетто на порцию). Гуляш можно готовить со сметаной (15—20 г на порцию)

Очищенный картофель варят в воде с солью до готовности, воду сливают, картофель подсушивают. Вареный горячий картофель протирают через протирочную машину. Температура протираемого картофеля должна быть не ниже 80 °С, иначе картофельное пюре будет тягучим, что резко ухудшает его вкус и внешний вид. В горячий протертый картофель, непрерывно помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченое молоко и растопленный жир. Смесь взбивают до получения пышной однородной массы.

Внешний вид: мясо сохранила форму, пюре вязкое

Консистенция: однородная, в меру упругого

Цвет: мясо- коричневое, пюре- от светло-желтого до яркого желтого

Запах: свойственный данным продуктам

Запах: свойственный данным продуктам

Вкус: в меру соленный свойственный данным продуктам, не допускаются несвойственный, неприятный запах и вкус.

Вес готового блюда, г 275

Требования к оформлению, хранению и подаче блюда

Отпускают на керамической посуде. Температура подачи горячего блюда 65-70 °С. Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления.

Директор подпись

Заведующий производством подпись

Калькулятор подпись

Карту составил студент Вандин И.С.

5.Технологическая

схема

5.Технологическая

схема

![]()

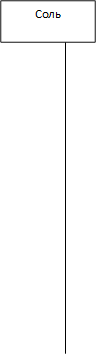

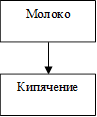

![]() Технологическая

схема «Суп картофельный»

Технологическая

схема «Суп картофельный»

![]()

![]()

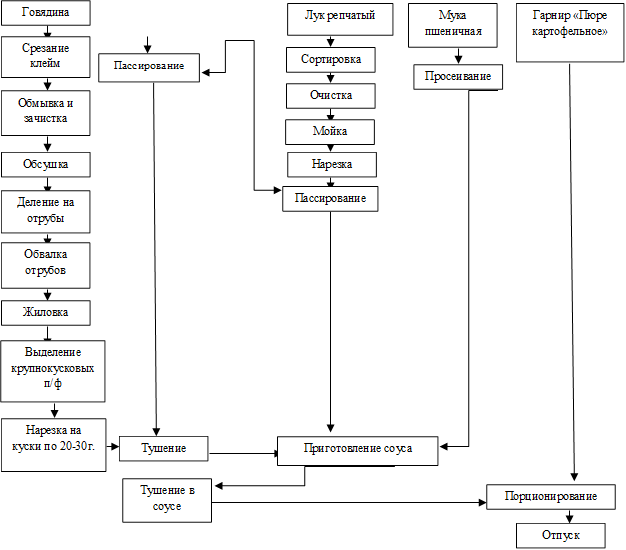

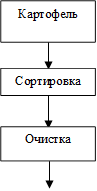

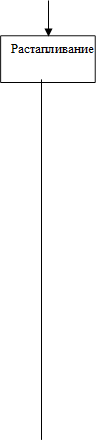

Технологическая схема «Гуляш»

Технологическая схема «Гуляш»

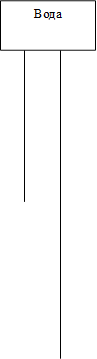

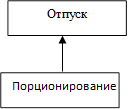

Технологическая

схема на приготовление блюда «Пюре картофельное»

Технологическая

схема на приготовление блюда «Пюре картофельное»

|

|

|

|||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Сливание отвара

Сливание отвара

![]()

![]()

![]()

![]()

4.Технологическая карта

4.Технологическая карта

Технологическая карта № 1

|

Наименование блюда: Зразы Донские |

Рецептура № 501 |

||||||||

|

|

(Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018) |

||||||||

|

Наименование продукта |

Норма продуктов на 1 порцию, г |

Расчет количества порций |

|||||||

|

Количество продуктов, кг (нетто) |

|||||||||

|

брутто |

нетто |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

100 |

||

|

Судак |

320 |

145 |

0,32 |

0,64 |

0,96 |

1,28 |

1,6 |

3,2 |

|

|

Лук репчатый |

50 |

42 |

0,42 |

0,84 |

1,06 |

1,3 |

2,4 |

4,2 |

|

|

Маргарин столовый |

7 |

7 |

0,07 |

0,14 |

0,21 |

0,28 |

0,35 |

0,7 |

|

|

Сухари |

2 |

2 |

0,02 |

0,04 |

0,06 |

0,08 |

0,1 |

0,2 |

|

|

Яйца |

¼ шт. |

10 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

1,0 |

|

|

Петрушка |

8 |

7 |

0,07 |

0,14 |

0,21 |

0,28 |

0,35 |

0,7 |

|

|

Мука пшеничная |

7 |

7 |

0,07 |

0,14 |

0,21 |

0,28 |

0,35 |

0,7 |

|

|

Яйца(для льезона) |

¼ шт. |

10 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

1,0 |

|

|

Хлеб пшеничный |

20 |

20 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

2,0 |

|

|

Масса полуфабриката |

|

215 |

2,15 |

4,3 |

6,45 |

8,6 |

10,75 |

21,5 |

|

|

Кулинарный жир |

10 |

10 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

1,0 |

|

|

Гарнир № 679 |

|

150 |

1,5 |

3,0 |

4,5 |

6,0 |

7,5 |

15,0 |

|

|

Масло сливочное |

10 |

10 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

1,0 |

|

Выход 350 г

Краткое описание технологического процесса приготовления блюда

Из подготовленного филе рыбы без кожи и костей или без кожи и хрящей нарезают тонкие широкие куски, слегка их отбивают в пласт толщиной 0,5-0,6 см, солят, посыпают перцем, а затем в них заворачивают фарш, придавая изделию продолговатую форму. Сформованные зразы панируют в муке, смачивают в льезоне, панируют в белой панировке (натертом пшеничном хлебе) и жарят в жире.

Для фарша: лук шинкуют, слегка пассеруют, охлаждают, добавляют сухари пшеничные, яйца рубленые, измельченную зелень петрушки или укропа, соль, перец и все перемешивают.

Органолептические показатели качества блюда

Внешний вид: зразы сохранила форму,

без подгорелости и трещин

Внешний вид: зразы сохранила форму,

без подгорелости и трещин

Консистенция: однородная, в меру упругое

Цвет: золотистый, свойственный данным продуктам

Запах: свойственный данным продуктам

Вкус: в меру соленный свойственный данным продуктам, не допускаются несвойственный, неприятный запах и вкус.

Вес готового блюда, г 350

Требования к оформлению, хранению и подаче блюда

Отпускают на керамической посуде. Температура подачи горячего блюда 65-70 °С. Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления. При отпуске зразы по 2 шт. на порцию, рядом —картофельное пюре.

Директор подпись

Заведующий производством подпись

Калькулятор подпись

Карту составил студент Вандин И.С.

Ассортимент и

приготовление блюд в старорусской кухни

Ассортимент и

приготовление блюд в старорусской кухни

Cовременная кухня при всем своеобразии и отличии от старинной русской кухни, все же связана с поварским искусством наших предков традициями, определяющими ее национальный характер. Сейчас утеряны многие старые рецепты, забыт вкус огромного количества русских национальных блюд, стали недоступными многие продукты, которые появлялись на столах наших предков, и все же не стоит забывать замечательные традиции русского кулинарного искусства. Очень многие старинные кушанья могут стать украшением нашего стола, сделать современное меню изысканнее, разнообразнее и полезнее. Именно поэтому хочется вспомнить седую старину, дошедшую до нас из старых книг и журналов, из рассказов наших бабушек и прабабушек. Традиции русских людей, связанные с приемом пищи, складывались под влиянием самых разных факторов, среди которых очень важное место занимают всевозможные религиозные запреты на еду. Так, в лексиконе россиян часто встречаются такие слова, как «пост и «мясоед». В период постов (их насчитывается более 200 дней в году) запрещается есть мясную и молочную пищу, а в мясоед этот запрет снимается. Такое чередование постных и мясоедных периодов неизбежно сказалось на русской кухне. Она изобилует кушаньями из грибов, овощей, круп, рыбы, приправленных растительными жирами зато праздничный стол русских отличается обилием блюд из мяса, птицы, дичи и рыбы, приготовление которых требует определенного мастерства и довольно значительных затрат времени.

Исторический образ развития старинной русской кухни

(16 – 18 в.) Русский стол широко известен за рубежом, главным образом, своими

деликатесами: копченой спинкой осетра (балыком), севрюжиной с хреном,

малосольной лососиной (семгой), красной, черной и розовой (сиговой) икрой,

маринованными и солеными грибами (рыжиками и белыми), составляющими не только прекрасный

натюрморт вместе с кристально-прозрачной московской водкой, но и тонко

гармонирующими с нею во вкусовом отношении. Однако эти отдельные готовые

продукты, к тому же праздничные, несмотря на свою изысканность, не могут дать

полного представления о русской кухне, о своеобразии вкуса ее основных горячих

блюд, о составе русского национального стола в целом. Русская кухня в том виде,

в каком она дошла до наших дней, сложилась окончательно немногим более ста лет

тому назад, во вторую половину XIX в., когда была проведена ее неофициальная

кодификация: именно в период с 40-х до 80-х годов XIX в. появилось большое

количество поваренных книг, составленных людьми разных сословий (от

аристократов до крестьян) и из  разных

районов страны. Это позволило не только впервые увидеть в наиболее полном виде

весь национальный репертуар русских блюд, но и начать его критическую чистку от

разных инородных заимствований и наслоений. Русская кухня прошла длительный,

тысячелетний путь развития и пережила несколько этапов. Каждый из них оставил

неизгладимый след (если говорить о том, что мы понимаем под классической

русской кухней), причем довольно сильно отличался от других составом меню,

композицией блюд и технологией приготовления их, т. е. представлял своего рода

отдельную кухню. Таких этапов насчитывается шесть: 1 древнерусская кухня

(IX—XVI вв.); 2 кухня Московского государства (XVII в.); 3 кухня петровско

-екатерининской эпохи (XVIII в.); 4 петербургская кухня (конец XVIII в.—60-е

годы XIX в.); 5 общерусская национальная кухня (60-е годы XIX — начало XX вв.);

6 советская кухня (с 1917 г. по настоящее время). Кухня Московского

государства, или старомосковская. Основное ее отличие от древнерусской состояло

в том, что наступило резкое размежевание русского общенационального стола по

сословному признаку. Раньше стол знати отличался от стола простолюдина лишь

количеством блюд, ибо натуральное хозяйство обусловливало качественное

равенство пищевого сырья, производимого крестьянами, для всех сословий. За

границей для двора закупались лишь вина — французские и греческие, и фрукты, в

основном сушеные и вяленые, — фиги (инжир), финики, лимоны. Но с развитием

интенсивной внешней торговли, введением монополии на ряд товаров (водка, икра,

красная рыба, рыбий клей, мед, соль, конопля) и заменой натурального обмена

денежным началось разграничение в ассортименте между теми пищевыми продуктами,

которые поступали на стол знати, и теми, что имелись в наличии у крестьянина. В

то время как народная кухня, начиная с XVII в., все более упрощается и

обедняется, кухня дворянства и особенно знати (боярства) становится все более

сложной и рафинированной. Она не только собирает, объединяет и обобщает опыт

предшествовавших столетий, но и создает на его основе новые, более сложные

варианты старых блюд, а также впервые заимствует и открыто вводит в русскую

кухню ряд иностранных блюд и кулинарных приемов — преимущественно восточного и

балканского происхождения. Заметно обогащается в это время скоромный праздничный

стол. По-прежнему используются принятые в народе солонина и вареное мясо, но

преимущественное место на столе знати начинают занимать «верченое» (т. е.

приготовленное на вертелах) и жареное мясо, домашняя птица и дичь. При этом

способы обработки мяса все более разнятся в зависимости от его вида. Так,

говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания; из

свинины делают ветчину, буженину для длительного хранения, употребляют

разных

районов страны. Это позволило не только впервые увидеть в наиболее полном виде

весь национальный репертуар русских блюд, но и начать его критическую чистку от

разных инородных заимствований и наслоений. Русская кухня прошла длительный,

тысячелетний путь развития и пережила несколько этапов. Каждый из них оставил

неизгладимый след (если говорить о том, что мы понимаем под классической

русской кухней), причем довольно сильно отличался от других составом меню,

композицией блюд и технологией приготовления их, т. е. представлял своего рода

отдельную кухню. Таких этапов насчитывается шесть: 1 древнерусская кухня

(IX—XVI вв.); 2 кухня Московского государства (XVII в.); 3 кухня петровско

-екатерининской эпохи (XVIII в.); 4 петербургская кухня (конец XVIII в.—60-е

годы XIX в.); 5 общерусская национальная кухня (60-е годы XIX — начало XX вв.);

6 советская кухня (с 1917 г. по настоящее время). Кухня Московского

государства, или старомосковская. Основное ее отличие от древнерусской состояло

в том, что наступило резкое размежевание русского общенационального стола по

сословному признаку. Раньше стол знати отличался от стола простолюдина лишь

количеством блюд, ибо натуральное хозяйство обусловливало качественное

равенство пищевого сырья, производимого крестьянами, для всех сословий. За

границей для двора закупались лишь вина — французские и греческие, и фрукты, в

основном сушеные и вяленые, — фиги (инжир), финики, лимоны. Но с развитием

интенсивной внешней торговли, введением монополии на ряд товаров (водка, икра,

красная рыба, рыбий клей, мед, соль, конопля) и заменой натурального обмена

денежным началось разграничение в ассортименте между теми пищевыми продуктами,

которые поступали на стол знати, и теми, что имелись в наличии у крестьянина. В

то время как народная кухня, начиная с XVII в., все более упрощается и

обедняется, кухня дворянства и особенно знати (боярства) становится все более

сложной и рафинированной. Она не только собирает, объединяет и обобщает опыт

предшествовавших столетий, но и создает на его основе новые, более сложные

варианты старых блюд, а также впервые заимствует и открыто вводит в русскую

кухню ряд иностранных блюд и кулинарных приемов — преимущественно восточного и

балканского происхождения. Заметно обогащается в это время скоромный праздничный

стол. По-прежнему используются принятые в народе солонина и вареное мясо, но

преимущественное место на столе знати начинают занимать «верченое» (т. е.

приготовленное на вертелах) и жареное мясо, домашняя птица и дичь. При этом

способы обработки мяса все более разнятся в зависимости от его вида. Так,

говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания; из

свинины делают ветчину, буженину для длительного хранения, употребляют  ее также в обжаренном и

тушеном виде, причем в России ценится только мясная, нежирная («постная»)

свинина; баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и

только отчасти для тушения. В XVII в. окончательно складываются все основные

типы русских супов, причем появляются неизвестные для средневековой Руси

солено-пряно-кислые супы — кальи, похмелки, солянки, рассольники, — обязательно

содержащие квашения, лимон и маслины. Появление этих супов вызвано чрезвычайным

распространением пьянства, потребностью в опохмеляюших средствах. Обогащается и

уже хорошо развитый к этому времени постный стол знати. Почетное место на нем

занимают астраханский балык, черная уральская икра в двух ее разновидностях

(паюсная и зернистая), соленая и заливная красная рыба, Кольская семга,

сибирская нельма и белорыбица, закавказская шемая, байкальский омуль. На

кулинарные нравы XVII в. сильное влияние оказывает восточная и в первую очередь

татарская кухня, что связано с включением в состав Русского государства во

второй половине XVI в. Казанского и Астраханского ханств, Башкирии и Сибири.

Именно в этот период в общерусскую кухню попадают и делаются непременными,

«своими», такие продукты, как изюм (виноград), урюк, смоква (инжир), дыни, арбузы,

фанат, заморские лимоны и чай, употребление которых за русским столом

становится традиционным. Тем самым существенно пополняется и сладкий стол, в

его ассортименте — разнообразные коврижки, сладкие пироги, цукаты, яблочная

пастила в двух видах (коломенская и белевская), многочисленные варенья, причем

не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька

в патоке). В XVII в. в Россию стали завозить тростниковый сахар, из которого

вместе с пряностями варили леденцы. Но все эти сладкие блюда можно было

встретить в основном на столе знати. Для боярской кухни того времени

примечательным становится чрезвычайное обилие блюд — до 50 в один обед, за

царским столом их число вырастает до 150-200. Стремление придать столу

помпезный вид проявляется в резком увеличении самих размеров блюд. Выбираются

самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги. Порой они

так велики, что их едва могут поднять три-четыре человека. Не знает границ

искусственное украшательство блюд: из пищевых продуктов сооружаются дворцы,

фантастические животные гигантских размеров. Тяга к нарочитой пышности

сказалась и на продолжительности придворных обедов: 6—8 часов подряд — с двух

часов дня до десяти вечера. Таким образом, в XVII в. русская кухня была уже

чрезвычайно разнообразна по ассортименту блюд, но поварское искусство и

формирования вкуса блюд оставалось еще на весьма невысоком уровне. Основной

причиной невкусности многих блюд была неряшливость в

ее также в обжаренном и

тушеном виде, причем в России ценится только мясная, нежирная («постная»)

свинина; баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и

только отчасти для тушения. В XVII в. окончательно складываются все основные

типы русских супов, причем появляются неизвестные для средневековой Руси

солено-пряно-кислые супы — кальи, похмелки, солянки, рассольники, — обязательно

содержащие квашения, лимон и маслины. Появление этих супов вызвано чрезвычайным

распространением пьянства, потребностью в опохмеляюших средствах. Обогащается и

уже хорошо развитый к этому времени постный стол знати. Почетное место на нем

занимают астраханский балык, черная уральская икра в двух ее разновидностях

(паюсная и зернистая), соленая и заливная красная рыба, Кольская семга,

сибирская нельма и белорыбица, закавказская шемая, байкальский омуль. На

кулинарные нравы XVII в. сильное влияние оказывает восточная и в первую очередь

татарская кухня, что связано с включением в состав Русского государства во

второй половине XVI в. Казанского и Астраханского ханств, Башкирии и Сибири.

Именно в этот период в общерусскую кухню попадают и делаются непременными,

«своими», такие продукты, как изюм (виноград), урюк, смоква (инжир), дыни, арбузы,

фанат, заморские лимоны и чай, употребление которых за русским столом

становится традиционным. Тем самым существенно пополняется и сладкий стол, в

его ассортименте — разнообразные коврижки, сладкие пироги, цукаты, яблочная

пастила в двух видах (коломенская и белевская), многочисленные варенья, причем

не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька

в патоке). В XVII в. в Россию стали завозить тростниковый сахар, из которого

вместе с пряностями варили леденцы. Но все эти сладкие блюда можно было

встретить в основном на столе знати. Для боярской кухни того времени

примечательным становится чрезвычайное обилие блюд — до 50 в один обед, за

царским столом их число вырастает до 150-200. Стремление придать столу

помпезный вид проявляется в резком увеличении самих размеров блюд. Выбираются

самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги. Порой они

так велики, что их едва могут поднять три-четыре человека. Не знает границ

искусственное украшательство блюд: из пищевых продуктов сооружаются дворцы,

фантастические животные гигантских размеров. Тяга к нарочитой пышности

сказалась и на продолжительности придворных обедов: 6—8 часов подряд — с двух

часов дня до десяти вечера. Таким образом, в XVII в. русская кухня была уже

чрезвычайно разнообразна по ассортименту блюд, но поварское искусство и

формирования вкуса блюд оставалось еще на весьма невысоком уровне. Основной

причиной невкусности многих блюд была неряшливость в  приготовлении и полное

незнакомство с технологией жареных блюд, заимствованных с Востока. Их

приготовляли не в казанках, а на сковородках и на таких маслах, которые из-за

неумелого применения, а еще более из-за плохого хранения быстро прогорали и

сообщали всему блюду неприятный запах и вкус. Вот почему русские и в XVII в.

продолжали предпочитать вареные, квашеные и соленые блюда, приготовление

которых никоим образом не связано с использованием масел. Недопустимым было и

измельчение, перемалывание, дробление продуктов. Особенно это относилось к

мясному столу. Отрицательное отношение к измельченной пище объяснялось сильными

опасениями, что к дробленой массе всегда возможен подмес недоброкачественных

продуктов. Вот почему в русской кухне оказались чужды не только котлеты,

паштеты и иные основанные на фаршах блюда, но и всевозможные запеканки и

пудинги. Старинной русской кухне свойственно стремление к приготовлению блюда

из целого, неделимого крупного куска, а в идеале — из целого животного или

растения. Эти кулинарные идеалы были сохранены вплоть до XVIII в

неприкосновенности. Исключением были начинки в пирогах и т.д. Однако в

большинстве случаев это были начинки, как бы приготовленные самой природой,—

зерно (каши), ягоды, грибы (отбирали мелкие и не разрезали). Рыбу в качестве

начинки клали всегда целой, только пластовали, но ни в коем случае не

измельчали. Значительно позднее — в конце XVIII веков и оcoбенно в XIX в. — уже

под влиянием западноевропейской кухни некоторые начинки стали измельчать

специально. Кухня петровско - екатерининской эпохи. Новый этап в развитии

русской кухни наступает на рубеже XVII и XVIII вв. и длится до начала XIX в.

(1801 г.). Происходит дальнейшее, и на этот раз радикальное, размежевание кухни

господствующих классов и национальной кухни простого народа. Если в XVII в.

кухня господствующих классов не только сохраняла, но и утрировала национальные

особенности и ее отличие от народной кухни выражалось в том, что по качеству,

обилию и ассортименту продуктов и блюд она резко превосходила последнюю, то в

XVIII в. она все более утрачивает русский национальный характер, открыто, а

подчас и демонстративно порывает с русскими кулинарными традициями. Начиная с

петровских времен, русская знать, а за нею и все дворянство, все более и более

заимствуют и вводят у себя западноевропейские кулинарные обычаи и нравы.

Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, привозят с собой или выписывают

иностранных поваров. С середины XVIII в. выписка иностранных поваров стала

настолько регулярной, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего

дворянства русских кухарок и крепостных поваров. Помимо этого, многие

состоятельные вельможи и дворяне к концу XVIII в. начинают выписывать из Парижа

приготовлении и полное

незнакомство с технологией жареных блюд, заимствованных с Востока. Их

приготовляли не в казанках, а на сковородках и на таких маслах, которые из-за

неумелого применения, а еще более из-за плохого хранения быстро прогорали и

сообщали всему блюду неприятный запах и вкус. Вот почему русские и в XVII в.

продолжали предпочитать вареные, квашеные и соленые блюда, приготовление

которых никоим образом не связано с использованием масел. Недопустимым было и

измельчение, перемалывание, дробление продуктов. Особенно это относилось к

мясному столу. Отрицательное отношение к измельченной пище объяснялось сильными

опасениями, что к дробленой массе всегда возможен подмес недоброкачественных

продуктов. Вот почему в русской кухне оказались чужды не только котлеты,

паштеты и иные основанные на фаршах блюда, но и всевозможные запеканки и

пудинги. Старинной русской кухне свойственно стремление к приготовлению блюда

из целого, неделимого крупного куска, а в идеале — из целого животного или

растения. Эти кулинарные идеалы были сохранены вплоть до XVIII в

неприкосновенности. Исключением были начинки в пирогах и т.д. Однако в

большинстве случаев это были начинки, как бы приготовленные самой природой,—

зерно (каши), ягоды, грибы (отбирали мелкие и не разрезали). Рыбу в качестве

начинки клали всегда целой, только пластовали, но ни в коем случае не

измельчали. Значительно позднее — в конце XVIII веков и оcoбенно в XIX в. — уже

под влиянием западноевропейской кухни некоторые начинки стали измельчать

специально. Кухня петровско - екатерининской эпохи. Новый этап в развитии

русской кухни наступает на рубеже XVII и XVIII вв. и длится до начала XIX в.

(1801 г.). Происходит дальнейшее, и на этот раз радикальное, размежевание кухни

господствующих классов и национальной кухни простого народа. Если в XVII в.

кухня господствующих классов не только сохраняла, но и утрировала национальные

особенности и ее отличие от народной кухни выражалось в том, что по качеству,

обилию и ассортименту продуктов и блюд она резко превосходила последнюю, то в

XVIII в. она все более утрачивает русский национальный характер, открыто, а

подчас и демонстративно порывает с русскими кулинарными традициями. Начиная с

петровских времен, русская знать, а за нею и все дворянство, все более и более

заимствуют и вводят у себя западноевропейские кулинарные обычаи и нравы.

Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, привозят с собой или выписывают

иностранных поваров. С середины XVIII в. выписка иностранных поваров стала

настолько регулярной, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего

дворянства русских кухарок и крепостных поваров. Помимо этого, многие

состоятельные вельможи и дворяне к концу XVIII в. начинают выписывать из Парижа

кондитерские изделия,

которые доставлялись в Петербург и Москву через неделю. Некоторые даже

специально ездили в Париж попить и поесть. Эти привычки и это пренебрежение к

отечественной кухне переняло в той или иной степени во второй половине XVIII

в., в екатерининскую эпоху, и все остальное дворянство. Именно в это время в

русское меню проникают блюда из молотого мяса (котлеты, запеканки, паштеты,

рулеты), появляются нерусские (шведские, немецкие, французские) супы (молочные,

овощные, протертые). Одним из новых кулинарных обычаев, появившихся в этовремя

в русской кухне, становится употребление закусок как совершенно изолированных

от обеда самостоятельных блюд. Пришедшие с Запада и дотоле неизвестные на

русском столе немецкие бутерброды, сливочное (чухонское) масло, французские и

голландские сыры были объединены со старинными русскими блюдами (холодной

солониной, студнем, ветчиной, бужениной, а также с икрой, балыком и другой

просольной красной рыбой) в единую подачу или даже особый прием пищи — завтрак.

Появились и новые алкогольные напитки — ратифии и ерофеичи. Влияние французской

кухни проявлялось и через немецкую. Этому способствовал прежде всего царский

двор. Влияние религиозных и географических факторов на оформление блюд География

русской кулинарии (природные факторы, влияющие на русскую национальную кухню:

ГП, рельеф, климат, водные ресурсы, растительный и животный мир) Россия…

Огромная страна, раскинувшаяся от Балтийского моря на западе до Тихого океана

на востоке, от Арктики на севере до Кавказских гор на юге. От наличия воды и

количества солнечного тепла и света в каждом регионе водятся совершенно разные

растения, птицы, рыбы и животные. Таким образом, флора и фауна диктуют выбор

продуктов, а характер, темперамент и менталитет влияют на способы приготовления

пищи. Из всех этих компонентов и складывается тот феномен, который принято

обозначать понятием национальная кухня. Важнейшую роль в формировании русской

национальной кухни сыграла территория, покрытая лесами и развитая

гидрографическая сеть. Русские в пищу используют дары леса: орехи, грибы,

ягоды, мед; дичь, речную рыбу, особенно ценных пород: осетр, стерлядь, кета,

горбуша и т.д. На равнинных просторах степей и на юге лесной зоны, русские

издавна выращивают рожь, пшеницу, овощи, разводят скот и птицу. Поэтому в

русской кухне много блюд крупяных – различные виды хлеба и каш, а так же мясных

блюд (см. приложение 1). Одно из наиболее традиционных русских блюд – это хлеб

из дрожжевого ржаного теста, который на Руси начали выпекать более десяти веков

назад. Довольно большое место в русской кухне занимают каши, которые

разнообразили грибами, ягодами, овощами, рыбой и молоком. Одним из главных

блюд традиционной русской

кондитерские изделия,

которые доставлялись в Петербург и Москву через неделю. Некоторые даже

специально ездили в Париж попить и поесть. Эти привычки и это пренебрежение к

отечественной кухне переняло в той или иной степени во второй половине XVIII

в., в екатерининскую эпоху, и все остальное дворянство. Именно в это время в

русское меню проникают блюда из молотого мяса (котлеты, запеканки, паштеты,

рулеты), появляются нерусские (шведские, немецкие, французские) супы (молочные,

овощные, протертые). Одним из новых кулинарных обычаев, появившихся в этовремя

в русской кухне, становится употребление закусок как совершенно изолированных

от обеда самостоятельных блюд. Пришедшие с Запада и дотоле неизвестные на

русском столе немецкие бутерброды, сливочное (чухонское) масло, французские и

голландские сыры были объединены со старинными русскими блюдами (холодной

солониной, студнем, ветчиной, бужениной, а также с икрой, балыком и другой

просольной красной рыбой) в единую подачу или даже особый прием пищи — завтрак.

Появились и новые алкогольные напитки — ратифии и ерофеичи. Влияние французской

кухни проявлялось и через немецкую. Этому способствовал прежде всего царский

двор. Влияние религиозных и географических факторов на оформление блюд География

русской кулинарии (природные факторы, влияющие на русскую национальную кухню:

ГП, рельеф, климат, водные ресурсы, растительный и животный мир) Россия…

Огромная страна, раскинувшаяся от Балтийского моря на западе до Тихого океана

на востоке, от Арктики на севере до Кавказских гор на юге. От наличия воды и

количества солнечного тепла и света в каждом регионе водятся совершенно разные

растения, птицы, рыбы и животные. Таким образом, флора и фауна диктуют выбор

продуктов, а характер, темперамент и менталитет влияют на способы приготовления

пищи. Из всех этих компонентов и складывается тот феномен, который принято

обозначать понятием национальная кухня. Важнейшую роль в формировании русской

национальной кухни сыграла территория, покрытая лесами и развитая

гидрографическая сеть. Русские в пищу используют дары леса: орехи, грибы,

ягоды, мед; дичь, речную рыбу, особенно ценных пород: осетр, стерлядь, кета,

горбуша и т.д. На равнинных просторах степей и на юге лесной зоны, русские

издавна выращивают рожь, пшеницу, овощи, разводят скот и птицу. Поэтому в

русской кухне много блюд крупяных – различные виды хлеба и каш, а так же мясных

блюд (см. приложение 1). Одно из наиболее традиционных русских блюд – это хлеб

из дрожжевого ржаного теста, который на Руси начали выпекать более десяти веков

назад. Довольно большое место в русской кухне занимают каши, которые

разнообразили грибами, ягодами, овощами, рыбой и молоком. Одним из главных

блюд традиционной русской  кухни

являются супы : холодные, легкие, щи, рассольники, солянки, уха, крупяные и

овощные. Обилие разнообразных супов в русской кухне не имеет аналогов во всем

мире. Благодаря огромному количеству рек, озер, побережье морей в России

весьма важное место на русском столе занимают рыбные блюда: ее готовят вареной,

паровой, фаршированной, тушеной, заливной, печеной, соленой, сушеной и жареной.

Животноводство на Руси играло меньшую роль, чем земледелие, однако,

безусловно, еще задолго до принятия христианства наши предки выращивали разный

скот и домашнюю птицу. Когда же своего скота не хватало, его закупали у

соседних кочевых народов, для которых скотоводство было главным промыслом.

Кроме того, в обширных лесах водилось огромное количество разнообразных диких

животных, охота на которых составляла заметную добавку к мясному столу. Мясные

блюда в исконной русской кухне разнообразием не отличались. Мясо варили куском

в супах или кашицах, а затем использовали как закуску или второе блюдо. К мясу

подавали овощи или грибы, а также соленья, моченые или кислые яблоки, моченую

бруснику, каши. Сейчас мясные блюда занимают довольно почетное место в русской

кухне, ни в чем не уступая рыбным блюдам. И, разумеется нельзя не сказать о

русской выпечки: помимо блинов и пирогов настоящим украшением стола всегда

служили куличи и пряники. Куличей в России существует около 20 разновидностей и

пряников вдвое больше. Суровые и долгие зимы в северных и центральных районах

нашей страны. Вполне понятно, что прихода весны ждут с нетерпением и поэтому

так шумно и весело провожают зиму. Проводы длятся обычно, целую неделю, и носят

название «Масленица». Это древний народный праздник. Неизменным атрибутом

проводов зимы является обилие традиционных кулинарных блюд, и в первую очередь

– блинов всех видов, ибо круглый горячий блин – символ весеннего солнца (см.

приложение 1). На примере изготовления блинов ярко видна характеристика

особенность русской кухни – использование муки не только из ржи и пшеницы, но и

из других злаков : гречихи, овса, проса. Историк Н.И. Костомаров описал русскую

кухню в «Очерке домашней жизни и нравов великого русского народа в XVI и XVII

столетиях». Он отметил, что русская кухня в XVI и XVII веках основывалась на

обычаях, а не искусстве, а её кушанья были просты и неразнообразны Как и в

других христианских странах, большое влияние на кухню оказала церковь, так как

более половины дней в году были постными, когда определённые категории

продуктов были запрещены. Именно поэтому в русской национальной кухне

преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из зерна, овощей, лесных ягод и

трав. Овощи едят не только в сыром виде, но и варёными, пареными, печёными,

квашеными, солёными, мочёными и

кухни

являются супы : холодные, легкие, щи, рассольники, солянки, уха, крупяные и

овощные. Обилие разнообразных супов в русской кухне не имеет аналогов во всем

мире. Благодаря огромному количеству рек, озер, побережье морей в России

весьма важное место на русском столе занимают рыбные блюда: ее готовят вареной,

паровой, фаршированной, тушеной, заливной, печеной, соленой, сушеной и жареной.

Животноводство на Руси играло меньшую роль, чем земледелие, однако,

безусловно, еще задолго до принятия христианства наши предки выращивали разный

скот и домашнюю птицу. Когда же своего скота не хватало, его закупали у

соседних кочевых народов, для которых скотоводство было главным промыслом.

Кроме того, в обширных лесах водилось огромное количество разнообразных диких

животных, охота на которых составляла заметную добавку к мясному столу. Мясные

блюда в исконной русской кухне разнообразием не отличались. Мясо варили куском

в супах или кашицах, а затем использовали как закуску или второе блюдо. К мясу

подавали овощи или грибы, а также соленья, моченые или кислые яблоки, моченую

бруснику, каши. Сейчас мясные блюда занимают довольно почетное место в русской

кухне, ни в чем не уступая рыбным блюдам. И, разумеется нельзя не сказать о

русской выпечки: помимо блинов и пирогов настоящим украшением стола всегда

служили куличи и пряники. Куличей в России существует около 20 разновидностей и

пряников вдвое больше. Суровые и долгие зимы в северных и центральных районах

нашей страны. Вполне понятно, что прихода весны ждут с нетерпением и поэтому

так шумно и весело провожают зиму. Проводы длятся обычно, целую неделю, и носят

название «Масленица». Это древний народный праздник. Неизменным атрибутом

проводов зимы является обилие традиционных кулинарных блюд, и в первую очередь

– блинов всех видов, ибо круглый горячий блин – символ весеннего солнца (см.

приложение 1). На примере изготовления блинов ярко видна характеристика

особенность русской кухни – использование муки не только из ржи и пшеницы, но и

из других злаков : гречихи, овса, проса. Историк Н.И. Костомаров описал русскую

кухню в «Очерке домашней жизни и нравов великого русского народа в XVI и XVII

столетиях». Он отметил, что русская кухня в XVI и XVII веках основывалась на

обычаях, а не искусстве, а её кушанья были просты и неразнообразны Как и в

других христианских странах, большое влияние на кухню оказала церковь, так как

более половины дней в году были постными, когда определённые категории

продуктов были запрещены. Именно поэтому в русской национальной кухне

преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из зерна, овощей, лесных ягод и

трав. Овощи едят не только в сыром виде, но и варёными, пареными, печёными,

квашеными, солёными, мочёными и  маринованными.

Из-за обычая соблюдать посты стол делился на скоромный и постный. Блюда

приготовлялись из мучных, молочных, мясных и растительных припасов. Хлеб

употреблялся преимущественно ржаной (само слово «хлеб» означало ржаной). К

ржаной муке могла примешиваться ячменная. Из пшеничной муки приготовлялось

лакомство — калачи. Соль в мучные изделия не добавлялась. Обычной едой простого

народа было толокно, приготовлявшееся из овсяного зерна методом частичной варки

с последующим размолом. Из теста на ржаной или пшеничной муке готовили пироги

(пряженые или подовые). Начинка пирогов была мясная, рыбная, творожная,

ягодная. В начинку добавляли кашу, лапшу, яйца, грибы. Пекли также сдобный хлеб

— каравай( см. приложение 1). Другие печные изделия: курник, оладьи, котлома,

блины, хворост, тестяные шишки, левашники, перепичи, орешки. Основу питания

большинства населения (крестьян) составляли зерновые и овощи, из которых

готовились соленья, супы, каши и хлебобулочные изделия. Из ржаной, гороховой, и

овсяной муки готовили кисели, причем, сладкие (современные) кисели появились

лишь позднее с приходом в русскую кухню картофельного крахмала. До широкого

распространения картофеля (со второй половины XIX века) основным овощем служила

репа. Традиционной русской приправой и молочным продуктом является сметана,

которой заправляют супы и салаты. Другим русским молочным продуктом является

творог, из которого готовятся сырники. Разнообразие каш базировалось на

многообразии зерновых культур, растущих в России. Причём из каждого вида зерна

делалось несколько сортов круп — от целых до дроблёных различными способами.

Разрешенное к употреблению мясо делилось на дичину (добытое на охоте) и убоину

(мясо домашнего скота и птицы). Мясо на Руси ели вареным или печеным. Вареное

мясо подавалось в первых блюдах: щах, в ухе, рассолах или под взварами

(соусами). Мясо запекали в печи. Принято было употреблять баранину, говядину и

птицу (кур, уток, гусей). Готовили и мясо дичи: оленину, лосятину, зайчатину, и

мясо дикой птицы: уток, гусей, лебедей, рябчиков и перепелов. Из десертов

известны сладкие мучные изделия: калачи, пряники, также варенья и мёд.

Традиционным десертом русской кухни являются печёные яблоки и другие печёные

фрукты и ягоды. Специфически русские виды сластей, ныне совсем забытые: овощи

(морковь и огурцы), сваренные в меду, но не на открытом огне, а на водяной

бане. Готовый продукт («русские цукаты») делался прозрачным и сохранял

несколько упругую консистенцию. Толченые ягоды (калина, рябина, малина), высушенные

в натопленной печи в виде лепешек. Употреблялись как заедки к напиткам, отчасти

— как средства народной медицины против простудных заболеваний и авитаминоза.

Высушенные в русской печи кусочки

маринованными.

Из-за обычая соблюдать посты стол делился на скоромный и постный. Блюда

приготовлялись из мучных, молочных, мясных и растительных припасов. Хлеб

употреблялся преимущественно ржаной (само слово «хлеб» означало ржаной). К

ржаной муке могла примешиваться ячменная. Из пшеничной муки приготовлялось

лакомство — калачи. Соль в мучные изделия не добавлялась. Обычной едой простого

народа было толокно, приготовлявшееся из овсяного зерна методом частичной варки

с последующим размолом. Из теста на ржаной или пшеничной муке готовили пироги

(пряженые или подовые). Начинка пирогов была мясная, рыбная, творожная,

ягодная. В начинку добавляли кашу, лапшу, яйца, грибы. Пекли также сдобный хлеб

— каравай( см. приложение 1). Другие печные изделия: курник, оладьи, котлома,

блины, хворост, тестяные шишки, левашники, перепичи, орешки. Основу питания

большинства населения (крестьян) составляли зерновые и овощи, из которых

готовились соленья, супы, каши и хлебобулочные изделия. Из ржаной, гороховой, и

овсяной муки готовили кисели, причем, сладкие (современные) кисели появились

лишь позднее с приходом в русскую кухню картофельного крахмала. До широкого

распространения картофеля (со второй половины XIX века) основным овощем служила

репа. Традиционной русской приправой и молочным продуктом является сметана,

которой заправляют супы и салаты. Другим русским молочным продуктом является

творог, из которого готовятся сырники. Разнообразие каш базировалось на

многообразии зерновых культур, растущих в России. Причём из каждого вида зерна

делалось несколько сортов круп — от целых до дроблёных различными способами.

Разрешенное к употреблению мясо делилось на дичину (добытое на охоте) и убоину

(мясо домашнего скота и птицы). Мясо на Руси ели вареным или печеным. Вареное

мясо подавалось в первых блюдах: щах, в ухе, рассолах или под взварами

(соусами). Мясо запекали в печи. Принято было употреблять баранину, говядину и

птицу (кур, уток, гусей). Готовили и мясо дичи: оленину, лосятину, зайчатину, и

мясо дикой птицы: уток, гусей, лебедей, рябчиков и перепелов. Из десертов

известны сладкие мучные изделия: калачи, пряники, также варенья и мёд.

Традиционным десертом русской кухни являются печёные яблоки и другие печёные

фрукты и ягоды. Специфически русские виды сластей, ныне совсем забытые: овощи

(морковь и огурцы), сваренные в меду, но не на открытом огне, а на водяной

бане. Готовый продукт («русские цукаты») делался прозрачным и сохранял

несколько упругую консистенцию. Толченые ягоды (калина, рябина, малина), высушенные

в натопленной печи в виде лепешек. Употреблялись как заедки к напиткам, отчасти

— как средства народной медицины против простудных заболеваний и авитаминоза.

Высушенные в русской печи кусочки  моркови

или свеклы — «паренки». Большое влияние на тепловую обработку продуктов оказал

особый кухонный очаг — русская печь , которая существует уже около 4 тыс. лет.

Причина долговечности русской печи в ее универсальности. Русская печь

отапливала жилище, в ней приготовляли пищу, выпекали хлеб, варили пиво и квас,

сушили продукты и одежду и даже мылись. Русская печь потребовала создания

посуды особой формы, вначале керамической,а затем и металлической . Дело в том,

что посуда в ней нагревалась больше с боков, поэтому она должна была иметь

большую боковую поверхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее было

доставать из печи рогачом и ухватом. Приготовленные в русской печи кушанья

отличались особым вкусом и ароматом. Русская печь определила и своеобразные

приемы жарения гусей, уток, кур, поросят — тушками, а мяса — крупными кусками,

запекание окорока целиком и некоторые другие. Отличительная особенность блюд

русской крестьянской кухни — практически не встречается такой приём как жарка.

Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень широко используются варка,

тушение, томление, запекание. Большинство блюд русской кухни готовятся в печи,

для чего используются горшки и чугунки, для тушения мяса птицы используются

чугунки особой формы — утятницы (латки) или гусятницы. Применялись в русской

печи сковороды либо со съёмной ручкой, либо без неё. Для установки в печь и

извлечения сковород использовали чапельник (или сковородник), для горшков и

чугунков — ухват, для извлечения хлеба, выпекаемого в русской печи,

использовали садник, в форме деревянной лопаты. Традиционной посудой являются

миски и деревянные ложки. Для приготовления чая традиционно используется

самовар (появился в XVIII веке). Согласно специалисту в области кулинарии народов

СССР В. В. Похлёбкину, историческими национальными напитками можно назвать

сбитень, квасы, меда, морсы. Славянам квас известен более тысячи лет. Известно,

что восточные славяне владели рецептами изготовления задолго до образования

Киевской Руси. Первое же упоминание о квасе в русских письменных источниках

датируется 989 годом: после крещения князь Владимир Святославич приказал

раздать народу «пищу, мёд и квас». На Руси квас был повсеместным и каждодневным

напитком: его готовили и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи, а его

наличие в доме считалось признаком благополучия. Русские крестьяне, отправляясь

на работу в поле или другую тяжёлую работу, брали с собой квас, так как

считали, что он восстанавливает силы и снимает усталость .Многие блюда имеют

ритуальное значение и едятся во время определённых праздников и ритуалов:

кутья(Рождество), блины (Масленица), кулич и пасха (Пасха). Говоря о русской

кухне, мы до сих пор подчеркивали ее особенности и

моркови

или свеклы — «паренки». Большое влияние на тепловую обработку продуктов оказал

особый кухонный очаг — русская печь , которая существует уже около 4 тыс. лет.

Причина долговечности русской печи в ее универсальности. Русская печь

отапливала жилище, в ней приготовляли пищу, выпекали хлеб, варили пиво и квас,

сушили продукты и одежду и даже мылись. Русская печь потребовала создания

посуды особой формы, вначале керамической,а затем и металлической . Дело в том,

что посуда в ней нагревалась больше с боков, поэтому она должна была иметь

большую боковую поверхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее было

доставать из печи рогачом и ухватом. Приготовленные в русской печи кушанья

отличались особым вкусом и ароматом. Русская печь определила и своеобразные

приемы жарения гусей, уток, кур, поросят — тушками, а мяса — крупными кусками,

запекание окорока целиком и некоторые другие. Отличительная особенность блюд

русской крестьянской кухни — практически не встречается такой приём как жарка.

Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень широко используются варка,

тушение, томление, запекание. Большинство блюд русской кухни готовятся в печи,

для чего используются горшки и чугунки, для тушения мяса птицы используются

чугунки особой формы — утятницы (латки) или гусятницы. Применялись в русской

печи сковороды либо со съёмной ручкой, либо без неё. Для установки в печь и

извлечения сковород использовали чапельник (или сковородник), для горшков и

чугунков — ухват, для извлечения хлеба, выпекаемого в русской печи,

использовали садник, в форме деревянной лопаты. Традиционной посудой являются

миски и деревянные ложки. Для приготовления чая традиционно используется

самовар (появился в XVIII веке). Согласно специалисту в области кулинарии народов

СССР В. В. Похлёбкину, историческими национальными напитками можно назвать

сбитень, квасы, меда, морсы. Славянам квас известен более тысячи лет. Известно,

что восточные славяне владели рецептами изготовления задолго до образования

Киевской Руси. Первое же упоминание о квасе в русских письменных источниках

датируется 989 годом: после крещения князь Владимир Святославич приказал

раздать народу «пищу, мёд и квас». На Руси квас был повсеместным и каждодневным

напитком: его готовили и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи, а его

наличие в доме считалось признаком благополучия. Русские крестьяне, отправляясь

на работу в поле или другую тяжёлую работу, брали с собой квас, так как

считали, что он восстанавливает силы и снимает усталость .Многие блюда имеют

ритуальное значение и едятся во время определённых праздников и ритуалов:

кутья(Рождество), блины (Масленица), кулич и пасха (Пасха). Говоря о русской

кухне, мы до сих пор подчеркивали ее особенности и  характерные черты,

рассматривали историю ее развития и ее содержание в целом. Между тем следует

иметь в виду и ярко выраженные региональные различия в ней, объясняемые главным

образом разнообразием природных зон и связанным с этим несходством растительных

и животных продуктов, разным влиянием соседних народов, а также пестротой

социальной структуры населения в прошлом. Вот почему сильно отличаются кухни

москвичей и поморов, казаков Дона и сибиряков. В то время как на Севере едят

оленину, свежую и соленую морскую рыбу, ржаные пироги, дежни с творогом и много

грибов, на Дону жарят и тушат степную дичь, едят много фруктов и овощей, пьют

виноградное вино и приготовляют пироги с курятиной. Если пища поморов имеет

сходство со скандинавской, финской, карельской и лопарской (саамской), то на

кухню казаков Дона заметное влияние оказали турецкая, ногайская кухни, а

русское население на Урале или в Сибири следует татарским и удмуртским

кулинарным традициям. Региональные особенности иного плана издавна были присущи

также кухням старых русских областей Центральной России. Особенности эти

обусловлены еще средневековым соперничеством между Новгородом и Псковом, Тверью

и Москвой, Владимиром и Ярославлем, Калугой и Смоленском, Рязанью и Нижним Новгородом.

Причем они проявлялись в области кухни не в крупных несходствах, вроде различий

в технологии приготовления или в наличии в каждой области своих блюд, как это

было, например, в Сибири и на Урале, а в различиях как раз между одними и теми

же блюдами, в различиях часто даже несущественных, но тем не менее довольно

стойких. Ярким примером этого служат хотя бы такие распространенные русские

блюда, как уха, блины, пироги, каши и пряники: их делали по всей Европейской

России, но в каждой области имелись свои излюбленные виды этих блюд, свои

мелкие различия в их рецептуре, свой внешний вид, свои приемы подачи к столу и

т. п. Этой, если можно так сказать, "малой региональности" мы

обязаны возникновением, развитием и существованием до сих пор, например, разных

видов пряников - тульских, вяземских, воронежских, Городецких, московских.

Одним из самых древних занятий человека было приготовление пищи. На протяжении

длительного времени у разных народов формировались не только навыки кулинарии,

но и привязанности, предпочтения. Кулинарные особенности складывались под

влиянием многих факторов: географическое положение, климатические особенности,

возможности экономики, определенные традиции и другое. В меню народов,

проживающих на берегах морей и океанов, естественно, преобладали рыба и

морепродукты; кочевники (скотоводы) питались тем, что могло дать

животноводство, т. е. молоком и мясом; жители лесостепей использовали в питании

продукты животноводства и лесных

характерные черты,

рассматривали историю ее развития и ее содержание в целом. Между тем следует

иметь в виду и ярко выраженные региональные различия в ней, объясняемые главным

образом разнообразием природных зон и связанным с этим несходством растительных

и животных продуктов, разным влиянием соседних народов, а также пестротой

социальной структуры населения в прошлом. Вот почему сильно отличаются кухни

москвичей и поморов, казаков Дона и сибиряков. В то время как на Севере едят

оленину, свежую и соленую морскую рыбу, ржаные пироги, дежни с творогом и много

грибов, на Дону жарят и тушат степную дичь, едят много фруктов и овощей, пьют

виноградное вино и приготовляют пироги с курятиной. Если пища поморов имеет

сходство со скандинавской, финской, карельской и лопарской (саамской), то на

кухню казаков Дона заметное влияние оказали турецкая, ногайская кухни, а

русское население на Урале или в Сибири следует татарским и удмуртским

кулинарным традициям. Региональные особенности иного плана издавна были присущи

также кухням старых русских областей Центральной России. Особенности эти

обусловлены еще средневековым соперничеством между Новгородом и Псковом, Тверью

и Москвой, Владимиром и Ярославлем, Калугой и Смоленском, Рязанью и Нижним Новгородом.

Причем они проявлялись в области кухни не в крупных несходствах, вроде различий

в технологии приготовления или в наличии в каждой области своих блюд, как это

было, например, в Сибири и на Урале, а в различиях как раз между одними и теми

же блюдами, в различиях часто даже несущественных, но тем не менее довольно

стойких. Ярким примером этого служат хотя бы такие распространенные русские

блюда, как уха, блины, пироги, каши и пряники: их делали по всей Европейской

России, но в каждой области имелись свои излюбленные виды этих блюд, свои

мелкие различия в их рецептуре, свой внешний вид, свои приемы подачи к столу и

т. п. Этой, если можно так сказать, "малой региональности" мы

обязаны возникновением, развитием и существованием до сих пор, например, разных

видов пряников - тульских, вяземских, воронежских, Городецких, московских.

Одним из самых древних занятий человека было приготовление пищи. На протяжении

длительного времени у разных народов формировались не только навыки кулинарии,

но и привязанности, предпочтения. Кулинарные особенности складывались под

влиянием многих факторов: географическое положение, климатические особенности,

возможности экономики, определенные традиции и другое. В меню народов,

проживающих на берегах морей и океанов, естественно, преобладали рыба и

морепродукты; кочевники (скотоводы) питались тем, что могло дать

животноводство, т. е. молоком и мясом; жители лесостепей использовали в питании

продукты животноводства и лесных  промыслов;

жители южных стран для приготовления пищи применяли большое количество овощей и

фруктов. Таким образом, определялся набор исходных продуктов для приготовления

пищи. Другой важнейший фактор, под влиянием которого складывались национальные

кухни, — это технология приготовления пищи, способ ее обработки. Определяющим

было использование огня, то есть устройство очага. Географическое положение и

климат имели первостепенное значение и в этом вопросе. Русская печь в условиях

довольно суровой зимы служила источником тепла и устройством для приготовления

пищи одновременно Степень влияния религий на особенности национального питания

у разных народов различна. Чаще всего церковные предписания и запреты органично

вписывались в систему уже сложившихся кулинарных традиций. Однако влияние

церкви в целом на особенности национальных кухонь является неоспоримым и

значительным фактом. Всем известно, что мусульмане не едят свинину, считая

свинью «нечистым» животным. Народы Индии, исповедующие индуизм (их в стране

подавляющее большинство), вообще не употребляют в пищу мясо животных, многие

индуисты — строгие вегерианцы. В результате у каждого народа кулинария

приобретает свои специфические особенности. Так складывались национальные

кухни, существенным элементом которых до настоящего времени являются

религиозные предписания.

промыслов;

жители южных стран для приготовления пищи применяли большое количество овощей и

фруктов. Таким образом, определялся набор исходных продуктов для приготовления

пищи. Другой важнейший фактор, под влиянием которого складывались национальные

кухни, — это технология приготовления пищи, способ ее обработки. Определяющим

было использование огня, то есть устройство очага. Географическое положение и

климат имели первостепенное значение и в этом вопросе. Русская печь в условиях

довольно суровой зимы служила источником тепла и устройством для приготовления

пищи одновременно Степень влияния религий на особенности национального питания

у разных народов различна. Чаще всего церковные предписания и запреты органично

вписывались в систему уже сложившихся кулинарных традиций. Однако влияние

церкви в целом на особенности национальных кухонь является неоспоримым и

значительным фактом. Всем известно, что мусульмане не едят свинину, считая

свинью «нечистым» животным. Народы Индии, исповедующие индуизм (их в стране

подавляющее большинство), вообще не употребляют в пищу мясо животных, многие

индуисты — строгие вегерианцы. В результате у каждого народа кулинария

приобретает свои специфические особенности. Так складывались национальные

кухни, существенным элементом которых до настоящего времени являются

религиозные предписания.

Список

литературы

Список

литературы

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования./Анфимова А.Н.– М.: Издательский центр «Академия», 2014 г.

2. Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания» учебник для нач. проф. образования./Ботов М.И.- М.: Издательский центр « Академия»,2013 г.

3. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания» СПб.,2012 г.

4. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для нач. проф. Образования./Золин В.П.– М.: Издательский центр «Академия», 2015 г.

5. А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник для нач. проф. Образования./Новикова А.М. - М.:ПрофОбрИздат, 2014 г.

6. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.: Изд-е 6-е доп.иперер./Тимофеев В.А.- Ростов н/Д: Феникс, 2012 г.

Дополнительные источники:

1. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению";

2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования";

3. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 2008 г. ил.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.