Содержания

1.Характеристика предприятия (история предприятия, краткая

характеристика, ассортимент выпускаемой продукции)

2.Лаборатория предприятия

3.Индивидуальное задание

3.1 Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования

3.2 Эксплуатация лабораторных приборов и оборудования

3.3 Средства измерений полираграфы, термометры

4. Организация охраны труда в лаборатории предприятия

Список литературы

1.Характеристика предприятия (история предприятия, краткая

характеристика, ассортимент выпускаемой продукции)

В 1926 году, по решению Советского Правительства и заданию Наркомторга СССР А.И. Микояна, на пустыре юго-восточной окраины города Армавира началось строительство беконной фабрики.

История нашего предприятия уникальна. Непростые годы становления, расцвет производства в довоенный период, полная разруха военного времени и возрождение практически из пепла... И все эти годы здесь продолжали самоотверженно трудиться поколения сотрудников комбината. Их пример вдохновляет, заставляет развиваться и стремиться к лучшему.

С 2001 по 2006 годы предприятие возглавлял генеральный директор, кандидат технических наук, Магомет АзитовичАльмурзиев, посвятивший ему более 30-ти лет. Именно благодаря его организаторским способностям и профессионализму комбинат сегодня – передовое современное производство, занимающее одно из лидирующих мест среди предприятий этой отрасли. С 2006 года «АМКК» возглавлял опытный специалист в сфере мясопереработки – Альмурзиева Лиза Азитовна. В 2016 году нашим генеральным директором стал Альмурзиев Ильяс Магометович, который ставит главной задачей предприятия сохранить лучшие традиции и поддерживать качество продукции на самом высоком уровне.

Сегодня "Армавирский мясоконсервный комбинат" занимает территорию в 20 гектаров и состоит из нескольких производственных цехов. Наши основные виды деятельности – это убой, производство мяса и изготовление мясных консервов, колбас, деликатесов из охлажденной кубанской продукции. Мы также изготавливаем молокосвертывающий ферментный препарат – пепсин, и мясо сублимационной сушки. На предприятии есть собственный жестянобаночный и лакопечатные цеха.

«Армавирский мясоконсервный комбинат» – это не только закупка, заготовка и переработка мяса и мясопродуктов. Это еще и сеть фирменных магазинов, через которые мы осуществляем оптовую и розничную продажу собственной продукции. Мы также активно работаем со сферой HoReCa – обслуживаем рестораны, кафе и гостиницы.

Профессионалы, посвятившие не один десяток лет своему делу, регулярно посещают семинары по повышению квалификации и передают свой бесценный опыт молодым специалистам. Мы используем не только лучшее отечественное, но и европейское оборудование, которое приобретается у ведущих компаний России, Германии и Италии, качество работы которых проверено временем. Мы используем новейшие достижения мясной отрасли. Все это неоднократно подтверждало и продолжает подтверждать высокое качество выпускаемой комбинатом продукции и ее конкурентоспособность на рынке.

Качеству мы уделяем особое внимание. Главное условие производства мясных и колбасных изделий «Армавирского мясоконсервного комбината» – экологически чистое сырье высокого качества. Наш ассортимент насчитывает более 120 наименований мясоконсервной продукции, изготавливаемой исключительно по ГОСТам 70-80-х годов. Колбасные изделия и мясные деликатесы производятся из охлажденного мяса, а процесс их изготовления отличает строгое соблюдение традиционных технологий и рецептур, тщательный подбор и контроль за сырьем, использование натуральных специй. Результат – необыкновенно вкусная и полезная продукция на вашем столе.

ООО«Армавирский мясоконсервный комбинат» - крупное предприятие с богатой историей, добрыми традициями и неизменно высоким качеством производимой продукции. Именно качество выгодно выделяет продукцию нашего предприятия на фоне других. Более ста двадцати видов колбас и мясных продуктов, производимых исключительно из свежего охлажденного кубанского мяса, радуют наших покупателей.

Все поступившее сырье и уже готовая продукция проходят обязательную сертификацию. Качественный анализ непрерывно ведется производственной лабораторией комбината. Кроме поддержания высокого качества, мы стараемся постоянно увеличивать ассортимент выпускаемой продукции, делая стол наших покупателей разнообразным и оригинальным! Коллектив нашего предприятия - это профессионалы своего дела, с любовью относящиеся к работе, искренне заботящиеся о покупателе.

Основной вид деятельности: «Производство пищевых продуктов, включая напитки / Производство продуктов из мяса и мяса птицы / Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных». Дополнительные направления: «Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами», «Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы», «Производство пищевых животных жиров», «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных», «Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных». Отрасль: «Мясная промышленность (без клеежелатиновой)».

Компания зарегистрирована 13 февраля 2001 года (Инспекция МНС России по г. Армавиру Краснодарского края). Полное название: «АрмавирскийМясоперерабатывающийзавод», общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1022300639525, ИНН: 2302041078. Регион: Краснодарский край, г. Армавир. Фирма ООО«Армавирскиймясоперерабатывающий завод» расположена по адресу: 352902, краснодарский край, г. армавир, ул. Лавриненко, д. 1.

Ассортимент выпускаемой продукции: сырокопченые колбасы, деликатесы из говядины, свинины и птицы, полукопченые колбасы, варено-копченые колбасы., ветчины, вареные колбасы, сосиски, сардельки, консервы, паштеты и ливерные колбасы, пищевой и топленый жир, молокосвертывающие ферменты и мясокостная мука

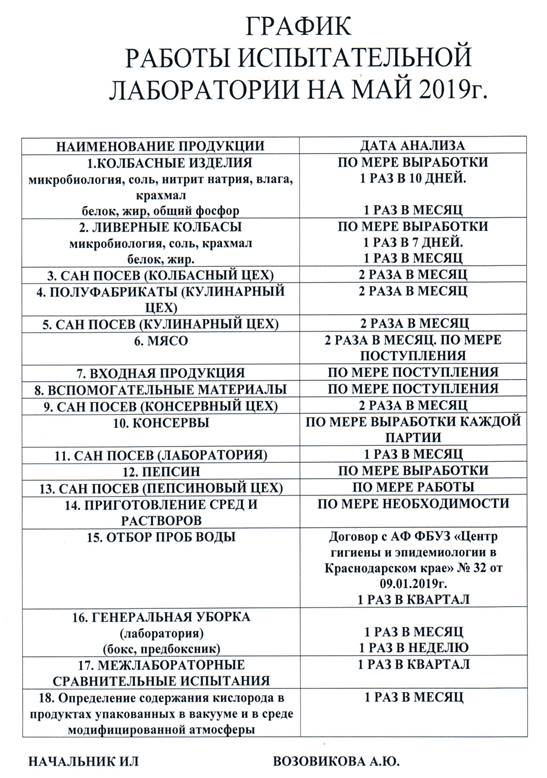

2.Лаборатория предприятия

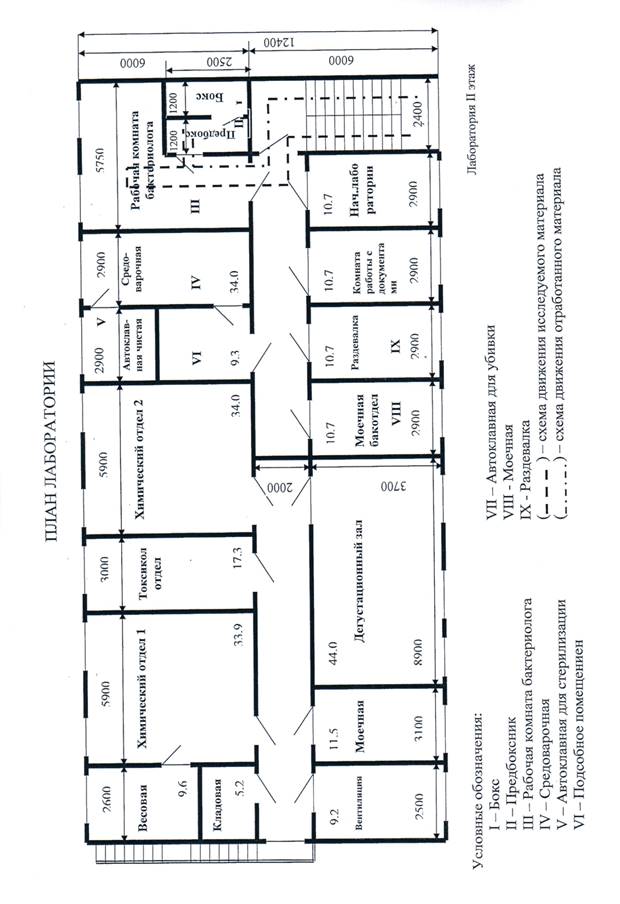

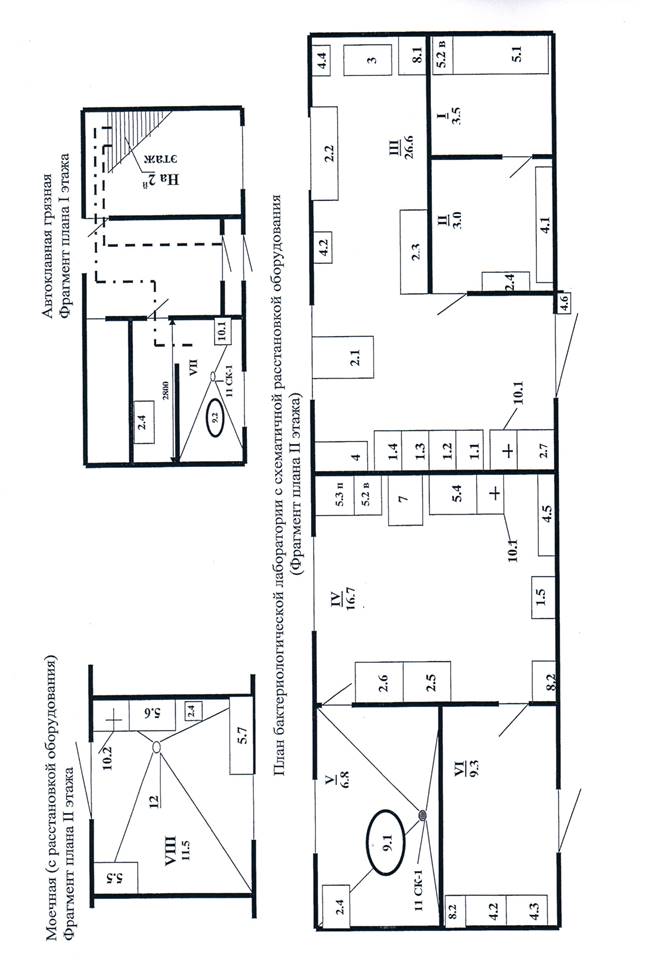

Состав лаборатории:

I. Бокс – (1200-2500 м)

II. Предбоксник – (1200-2500 м)

III. Рабочая комната бактериолога – (5750-6000 м)

IV. Средоварочная – (2900-3800 м)

V. Автоклавная для стерилизации – (2900-2900 м)

VI. Подсобное помещение – (2900-3100 м)

VII. Автоклавная для убивки – (2800-3800 м)

VIII. Раздевалка – (2900-3700 м)

3.Индивидуальное задание

3.1 Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования

В лаборатории широко применяется разнообразное металлическое оборудование. Лабораторные приборы с помощью лапок и зажимов монтируют на штативах или на стационарных стендах (рис. 11).

Штатив представляет собой стальной стержень, укрепленный на стальной подставке. Штативы служат для закрепления на них всякого рода приборов с помощью держателей (лапок), колец, муфт различной величины. Лапки бывают различных форм и размеров; они служат для закрепления бюреток, холодильников, делительных воронок, колб различного диаметра и другого оборудования на штативы. Кольца служат для помещения на нужной высоте колб, стаканов и других приборов.

а,б, в, г – разные виды захватов – держателей-лапок и муфт

Для того чтобы лапки и зажимы могли прочно опираться на муфты, последние нужно закреплять открытой частью вверх. Следует обратить внимание на то, чтобы на лапках и зажимах были надеты резиновые прокладки. При сборке стеклянного оборудования в металлических лапках, следует соблюдать аккуратность и осторожность, для того чтобы избежать несчастного случая. Для закрепления на штативе фарфоровых чашек используют кольца различного диаметра.

В качестве вспомогательного оборудования при нагревании в лаборатории используются и такие предметы, как асбестовая сетка (служит для более равномерного нагревания), треугольник с керамическими вставками, и многое другое.

Ассортимент основных конструкционных и вспомогательных материалов, используемых в химических лабораториях, достаточно широк и с каждым годом увеличивается.

Химические лаборатории в соответствии с СН 245-71 располагают в отдельных зданиях, специальных пристройках, в верхних этажах или торцах производственных зданий, изолированно от других помещений. Они должны иметь естественное освещение. Высота лабораторного помещения должна быть не менее 3,2 м.

Все выходы из рабочих помещений лаборатории должны сообщаться с линейным коридором здания, имеющим самостоятельный выход из здания.

Двери лабораторных помещений должны содержаться в исправном состоянии и свободно открываться наружу, а проходы не загромождаться.

Химические лаборатории подразделяются на взрывопожароопасные, пожароопасные и взрывоопасные. Большинство химических лабораторий, в которых проводятся процессы с применением жидкостей с температурой вспышки паров выше 61 °С и веществ, способных гореть при взаимодействии с водой или кислородом, относится к категории пожароопасных помещений. Отдельные лабораторные помещения могут быть отнесены к взрывопожароопасным (помещения для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, автоклавные комнаты, лаборатории высокого давления, сероводородные комнаты).

Автоклавную комнату, лабораторию высокого давления и помещения для работы с взрывоопасными веществами отделяют от соседних помещений стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч. Из этих лабораторных помещений должны быть предусмотрены отдельные выходы на лестничную клетку.

Комнаты, предназначенные для работ с чрезвычайно и высокоопасными веществами, должны быть изолированы от остальных помещений лаборатории.

Планирование и оборудование специальных лабораторий и помещений (автоклавных, ртутных, изотопных, рентгеноструктурных, высоких давлений и др.) определяется специальными инструкциями.

Ультрацентрифуги, у которых безразмерный фактор разделения не превышает 5000, имеющие электропривод и выполненные в одном блоке с пультом управления, можно размещать в обычном лабораторном помещении. Ультрацентрифуги, конструктивно осуществленные отдельно от пульта управления, следует размещать в отдельных отсеках первого этажа лаборатории.

Стены, потолки, полы и конструктивные элементы помещений, в которых работают с ядовитыми и агрессивными, веществами, должны быть облицованы материалами (покрыты составами), не способными поглощать пары этих веществ и допускающими очистку, дегазацию и мытье.

Материалы покрытий полов должны обладать минимальной истираемостью, высокой химической устойчивостью и легко отмывающейся поверхностью. Этим требованиям отвечают поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе, релин, пластикат, бесшовные мастичные, поливинилацетатные, полимерцементные покрытия. В помещениях для измерения физико-механических параметров допускается также паркет. В помещениях для работы со ртутью рекомендуется настилать глифталевый линолеум двухгодичной выдержки или пластикат. Материал полов для изотопных лабораторий по III классу - линолеум или пластикат, а для лабораторий по II классу - пластикат специальных рецептур (тип 57-40).

Рабочая площадь определяется как сумма площадей основного (производственного), вспомогательного и административного назначения. В рабочую площадь не входят коридоры, тамбуры и переходы, технические и специальные помещения. Основная рабочая площадь на одного сотрудника лаборатории должна составлять 10-12 м2.

Общее освещение рабочих помещений, в особенности аналитических, целесообразно осуществлять люминесцентными лампами дневного света. Минимальная освещенность от одного общего освещения в горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от пола в лабораторных помещениях должна быть не ниже 150 лк при лампах накаливания и 300 лк при люминесцентных лампах.

Кроме общего освещения необходимо местное освещение на каждом рабочем месте. Оно осуществляется переносными светильниками, питаемыми от штепсельных розеток. Светильники должны быть устроены так, чтобы работник мог по желанию изменить направление светового потока. Местное освещение должно применяться только вместе с общим. Применение одного местного освещения запрещается.

Санитарно-техническое оборудование

Водоснабжение и канализация

Стояки водопровода и горячего водоснабжения, как правило, располагаются в коридорных нишах. У основания стояков в легко доступных местах должна устанавливаться запорная арматура. Разводка воды по помещениям к санитарно-техническим панелям лабораторных столов, вытяжных шкафов и моечных раковин должна осуществляться по трубам, помещаемым в доступные для осмотра и ремонта специальные каналы и проемы внутри стен или пола (в случае установки островных лабораторных столов).

Водопроводные краны в вытяжных шкафах и на рабочих и моечных столах располагают так, чтобы исключить возможность случайного открывания крана. Водопроводные сети должны быть снабжены вентилями, позволяющими отключить подачу воды как во всю лабораторию, так и в отдельные ее помещения.

Для отвода лабораторных стоков без предварительной их обработки обычно служит сеть фекальной канализации.

Местная обработка сильнокислых и сильнощелочных стоков обязательна, так же как и стоков, содержащих токсические летучие вещества (сероводород, аммиак, цианиды и др.). Недопустимо сливать в лабораторные раковины органические растворители; их собирают в бутыль, хранят в вытяжном шкафу до переработки перегонкой или сжигают в топке котельной. Для сбора стоков, подлежащих нейтрализации, дегазации или переработке, около раковин и в вытяжном шкафу устанавливают глиняные (фаянсовые) бачки вместимостью 10-15 л для раздельного сливания отработанных растворов. Кислые стоки нейтрализуют карбонатом натрия, а щелочные - соляной кислотой. В конце рабочего дня обработанные стоки сливают в канализацию или, в соответствии с местными условиями, в другое специально отведенное для этой цели место.

Газоснабжение

Для обеспечения работы газовых нагревательных приборов и стеклодувных горелок используют горючий газ, а для проведения работ в инертной газовой атмосфере - сжатый азот, гелий и др. Снабжение горючим газом может осуществляться из общей газовой сети или с помощью газовых редукторов из автономных и коллекторных баллонных установок (рамп).

Обеспечение лаборатории газообразным азотом с избыточным давлением до 0,1 МПа (1 кгс/см2) может осуществляться либо из баллонов, либо от специальных рамп, к которым присоединяют баллоны, оборудованные редуцирующими устройствами, обеспечивающими понижение давления в системе до 0,1 МПа.

Газовая сеть для подачи газа в лабораторные помещения должна монтироваться из стальных неоцинкованных труб, на сварке. На вводе газопровода в здание лаборатории снаружи должно быть установлено устройство для отключения газа.

На ответвлении газопровода от стояка в лабораторию должен быть установлен бронзовый натяжной запорный кран, позволяющий отключить подачу газа со стороны коридора. Кран должен быть окрашен в красный цвет.

Газопроводы в помещениях должны прокладываться открыто, в местах, удобных для обслуживания и исключающих возможность их повреждения, и должны иметь краны, позволяющие включать отдельные горелки.

Газовая подводка монтируется на санитарно-технических панелях лабораторных шкафов и столов. Расстояние между отдельно стоящей санитарно-технической панелью с газовой подводкой и электрощитом должно быть не менее 500 мм.

Проверять герметичность газовой сети источником открытого огня запрещается. Неплотности в вентиле баллона или редукторе и просачивание через них газа обнаруживают, смачивая их водным раствором мыла (по образованию пузырей в мыльной пленке).

Присоединение к сети топливного газа резиновых трубок разрешается только для переносных приборов - лабораторных горелок и т. п.

3.2 Эксплуатация мабораторных приборов и оборудование

Отечественные лабораторные приборы и оборудование, а

также импортные разрешаются к применению в лабораториях клинической диагностики

приказом соответствующего министерства (Минздрав РФ и т. п.), а также

Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

(ГОСТ-Р).

В процессе эксплуатации измерительные приборы подлежат государственному

метрологическому надзору.

Периодический контроль измерительной техники проводят

путем «поверки» — проверки соответствия приборов паспортным метрологическим

характеристикам по категориям стандартных образцов. Стандартные и контрольные

образцы имеют следующие категории:

государственные стандартные образцы (ГСО). Утверждаются Госстандартом России,

регистрируются в Государственном реестре средств измерений и служат для работы

органов государственных метрологических организаций;

отраслевые образцы (ОСО). Утверждаются ведомственными организациями по

согласованию с Госстандартом. Их применяют для контроля правильности

результатов измерения по всем методикам, кроме методик, регламентированных

государственным стандартом и для градуировки средств измерений;

стандартные образцы предприятий (СОП). Утверждаются так же, как ОСО. Используют

их для работ по стандартам предприятий.

Средства измерений проверяют только представители метрологических организаций.

Основным документом при этом является техническая эксплуатационная

документация, прилагаемая к прибору.

Вновь приобретенный прибор устанавливают представители организации

изготовителя, которые проверяют его комплектность по техническим условиям,

соответствие внешнему виду и наличие внешних систем индикации, регулировки и

контроля. Функциональную способность прибора и метрологическую характеристику

выверяют по техническому описанию и стандартным образцам.

Для различных фотометрирующих приборов, у которых метрологическая

характеристика выражена в единицах пропускания или оптической плотности, в

качестве стандартных образцов служит набор стандартных светофильтров,

физическая характеристика которых соответствует значениям принятой градуировки

шкал. Для рН-метров используют стандартные образцы буферных растворов

(фиксаналы) с фиксированными значениями pH с точностью до 0,01 и специальные

приборы, выдающие точные значения ЭДС. Для рефрактометров используют образцы

специальных пластин и жидкостей с известным показателем преломления. Для поляриметров

в качестве ГСО и ОСО используют образцы пластин с градуировкой поляризации в

угловых градусах. Гемоглобинометры, градуированные гемиглобинцианидным методом,

калибруются стандартными растворами гемиглобинцианида в ампулах.

Положительные результаты поверки приборов оформляют свидетельством

(сертификатом) на право дальнейшей эксплуатации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ

Технической документацией, прилагаемой к каждому устройству или прибору,

предусмотрены необходимые меры и условия эксплуатации для обеспечения

безопасности персонала, обслуживающего прибор, экологической безопасности

прибора, исключения электромагнитных помех в работе. При работе с

электроприборами наибольшую опасность представляют поражения электрическим током.

Мерами безопасности в этом случае являются заземление приборов и строгое

соблюдение инструкции, прилагаемой к прибору. При эксплуатации установок,

предусматривающих применение различных газов, возможную угрозу представляют

поражения органов дыхания, возникновение взрывоопасных смесей, возгорание.

3.3 Средства измерений полирографы, термометры

Ртутный капельный электрод. Преимущества: а) поверхность электрода периодически возобновляется, т.е. в процессе измерения его свойства практически не меняются; б) поверхность капли однородна, чего практически нельзя достигнуть на твердых электродах; в) в среднем соблюдается постоянство концентрационной поляризации благодаря периодическому отрыву ртутных капель и возобновлению их поверхности (при постоянной частоте капания ртути); г) хорошая воспроизводимость режима диффузионного тока; д)большое перенапряжение водорода на ртути (-1,1 в кислых растворах, -1,9 — в щелочных), что приводит к тому, что разряд большинства катионов протекает при потенциалах, более положительных, чем разряд H+-ионов (рис 4.8).

Hедостатки этого электрода:

а) анодное растворение ртути (Hg - 2e → Hg 2+), которое ограничивает используемый потенциал величиной 0,3 В;

б) существование значительного остаточного тока;

в) появление максимумов на полярографических кривых, что является следствием перемешивания раствора за счет движения поверхности ртутной капли. Вследствие такого перемешивания разряжающиеся ионы доставляются к электроду не только вследствие диффузии, но и за счет конвекции. Это приводит к тому, что наблюдаемый ток становится выше предельного и в области перехода к площадке предельного тока наблюдается максимум. Максимумы могут быть подавлены добавлением в раствор поверхностно-активных веществ, которые выравнивают пограничное натяжение на границе ртуть-раствор. Обычно применяют желатин, альбумин, метил-целлюлозу.

Платиновый микроэлектрод. При необходимости работать в области потенциалов более положительных, чем 0,3 В (например, при использовании реакций окисления определяемых веществ на индикаторном электроде), применяют достаточно малых размеров твердые электроды, на которых может быть получен диффузионный ток. Hаиболее удобным является платиновый электрод. Перенапряжение водорода на платине мало, поэтому водород восстанавливается при потенциале 0,1В (рис. 4.8). Это ограничивает использование платины в отрицательной области потенциалов. Hо зато платина не окисляется при анодной поляризации электрода, благодаря чему рабочая область платинового электрода определяется потенциалом выделения кислорода, т.е. до +1,1 — +1,3 В (за счет разряда ОH- -ионов и молекул воды). Твердые электроды могут быть стационарные и вращающиеся с постоянной скоростью. Последние применяются более широко.

Таким образом, электродные процессы в водных растворах ограничены с катодной стороны выделением водорода, с анодной — кислорода.

Преимущества платинового электрода перед ртутным: его можно использовать в качестве анода; можно применять, не вытесняя воздуха из раствора инертным газом. Последнее необходимо при работе с ртутным электродом, т.к. восстановление кислорода оказывает влияние на полярограмму. При работе с платиновым электродом нет тех осцилляций тока, которые наблюдаются при использовании ртутного капельного электрода, что увеличивает точность и быстроту отсчетов. Hаконец, этот электрод безвреден по сравнению с ртутным.

Полярограмма выделения водорода (катодная область) и кислорода (анодная область) на вращающемся платиновом (1) и ртутном капельном (2) электродах из 1 н. раствора H2 SO4.

Hедостатки платинового электрода: существенный недостаток электрода — воспроизводимость определений хуже, что вызвано тем, что активная поверхность платины изменяется. По этой причине платиновый вращающийся электрод чаще используют в амперометрическом титровании, где не нужна воспроизводимость от одного определения к другому. Кроме того, с платиновым электродом нельзя проводить сильное восстановление вследствие восстановления воды с выделением водорода (низкие значения перенапряжения водорода).

Таким образом, два основных электрода, используемых в настоящее время (ртутный капельный и платиновый микроэлектрод), не заменяют, а наоборот, дополняют друг друга и расширяют область использования полярографического анализа.

4. Организация охраны труда в лаборатории предприятия

1. К работе в производственной лаборатории (далее – лаборатория) допускаются лица, прошедшие:

— профессиональную подготовку и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение;

— предварительный медицинский осмотр;

— вводный инструктаж по охране труда;

— инструктаж по пожарной безопасности;

— первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и инструктаж по оказанию первой помощи;

— инструктаж по электробезопасности, для неэлектротехнического персонала и проверку усвоения его содержания, с присвоением I группы электробезопасности;

— обучение безопасным методам и приемам труда по соответствующей программе;

— стажировку на рабочем месте;

— проверку знаний требований охраны труда.

2. К работе в лаборатории не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие медицинские противопоказания.

3. Работник лаборатории должен проходить:

— повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже одного раза в три месяца;

— внеплановый инструктаж: при изменении правил по охране труда, замене или модернизации лабораторного оборудования, приспособлений, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

— целевой инструктаж: при выполнении разовых работ (помимо должностных обязанностей);

— проверку знаний требований охраны труда.

4. Работник лаборатории должен:

— соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

— соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности, инструкции по оказанию первой помощи;

— соблюдать требования к эксплуатации лабораторного оборудования;

— использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;

— уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;

— знать местоположения средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии и пожара;

— выполнять только порученную ему работу;

— не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе (посторонних);

— содержать рабочее место в чистоте и порядке.

5. Работнику лаборатории запрещается:

— курить и употреблять алкогольные напитки на рабочем месте;

— находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного или иного опьянения;

— отвлекаться от выполнения должностных обязанностей.

6. Работник лаборатории должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами выдачи средств индивидуальной защиты.

При работе в условиях повышенной загазованности воздуха рабочей зоны необходимо использовать средства защиты органов дыхания с соответствующими фильтрующими элементами.

При проведении химического анализа необходимо надевать защитные очки и химически стойкие резиновые перчатки.

При нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием необходимо надеть защитную каску для защиты головы от ударов случайными предметами.

7. Работник лаборатории необходимо соблюдать правила личной гигиены.

8. На работника лаборатории могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

— химические вещества, которые могут вызвать отравления и ожоги.

— повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

— повышенная напряженность магнитного поля;

— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

— недостаточная освещенность рабочей зоны;

9. Работникам лаборатории запрещается круглосуточно хранить в лабораторных помещениях легковоспламеняющиеся жидкости (далее — ЛВЖ).

10. К работе с сосудами, работающими под давлением, допускаются работники, прошедшие специальное обучение и прошедшие проверку знаний. При работе с сосудами под давлением необходимо соблюдать требования инструкции по охране труда при транспортировании и обслуживании баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

11. Запрещается оставлять без присмотра зажженные горелки и другие нагревательные приборы.

12. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь и немедленно сообщить о случившемся руководителю.

13. Работник лаборатории несет ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии: В 2 томах. Том 1. –М.: Академия, 2014

2. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии: В 2 томах. Том 2. –М.: Академия, 2014

3. Ищенко А.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 томах. Том 1. – М.: Академя, 2014

4. Ищенко А.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 томах. Том 2. – М.: Академя, 2014

5. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования/; под ред. А.А.Ищенко,- 10-е издание перераб. и доп. -М, :Издательский центр «Академия», 2014

6. Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества химического анализа. М.: Из-во МИТХТ, 2014

7. Ищенко А.А. Аналитическая химия. – М.: Академия, 2012

8. АвгустиновичИ.В.Технология аналитического контроля : учеб.пособие для учащихся учреждений нач.проф.образования. – М.: издательский центр «Академия», 2010

9. Августинович И.В. Технология аналитического контроля. М.: Академия, 2010

10. http://docs.cntd.ru/document/1200103855– ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия (с Поправками, с Изменением N 1)

11. http://docs.cntd.ru/document/1200104984 - ГОСТ 32115-2013/(ГОСТ Р 51655-2000) Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы.

12. http://docs.cntd.ru/document/1200023069 - ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (с Изменениями N 1, 2, 3).

13. http://docs.cntd.ru/document/1200103864 - По ГОСТ 32114-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения мас совой концентрации титруемых кислот.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.