Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Теоретическое исследование взаимозависимости тревожности младшего подростка с его отношением к учению

1.1. Понятие учения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.2. Особенности проявления тревожности в эмоциональной сфере

младших подростков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2. Исследование зависимости отношения младших школьников к учению от уровня тревожности

2.1. Цели, задачи и организация исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.2. Анализ результатов исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Введение

Все, с чем человек сталкивается в повседневной жизни, вызывает у него определенное отношение. Одни объекты и явления взывают симпатию, другие, наоборот, отвращение; одни вызывают интерес и любопытство, другие — безразличие. Более сложное отношение к себе вызывают жизненные факты, взятые во всей их полноте, во всем многообразии их свойств и особенностей. Отношения к ним выражаются в таких сложных чувственных переживаниях, как радость, горе, симпатия, пренебрежение, гнев, гордость, стыд, страх, тревожность.

Изучением эмоций и эмоциональных состояний занимались многие исследователи (П. К. Анохин, П. В. Симонов, Л. Фестингер, У. Кеннон, У. Джеймс, А. Арнольд, Д. Биндра, Г. Ланге, К. Э. Изард, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев и др.). Вместе с тем все возрастающая роль эмоций в жизни современного человека и связанные с ними состояния и поведение заставляют исследователей вновь возвращаться к этой проблеме.

Одна из актуальных проблем современной школы - проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и формирование положительного осознанного отношения детей к обучению в школе. Особенности учения современной школы связаны со все нарастающими объемами информации, значительной интенсификацией прохождения материала, с постоянной модернизацией и усложнением учебных программ. При этом очень важно, чтобы дети прошли этот период не утратив интереса к учебе, не потеряв веру в себя, в свои силы.

В период подросткового возраста эти проблемы становятся наиболее явными, так как в основе ухудшения успеваемости часто лежит нарушение общения со сверстниками, а также невозможность самоутвердиться на фоне более успешных учащихся.

Подростковый возраст — период жизни человека от детства до юности. Подростковый возраст – это период активных психических и личностных новообразований. Не смотря на то, что основные новообразования в психике подростка связаны с общественно-полезной деятельностью, учение остается для подростка главным видом деятельности. В отечественной психологии основы понимания закономерностей развития в подростковом возрасте заложены в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна, ГА. Цукерман и др. Наибольший интерес подростковый возраст вызывал у Фельдштейна Д. И., Реана А. А., Кона И. С., Дандаровой Ж. К., Москеичева Н. Л., Петанова Е. И., Прокофьева В. А.

Актуальность данных проблем определила выбор темы исследования: «Отношение младших подростков к обучению в школе в зависимости от уровня тревожности».

Объект исследования: эмоциональная сфера детей младшего подросткового возраста.

Предмет исследования: отношение к обучению и уровень школьной тревожности.

Гипотеза: отношение учащихся младшего подросткового возраста к учению в школе зависит от уровня школьной тревожности.

Цель: выявить зависимость между отношением младших подростков к учению в школе и уровнем тревожности.

Задачи: 1) дать определение понятию «учение», изучить особенности учения младших подростков; 2) рассмотреть особенности проявления тревожности у детей младшего подросткового возраста и ее влияние ; 3) провести исследование уровня тревожности и отношение младших подростков к учению в школе, выявить зависимость.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы; диагностика уровня тревожности по Р. Филипсу и Методика диагностики эмоционального отношения к учению (автор Ч.Д.Спилберг, модификация А.Д. Андреевой.

1. Теоретическое исследование взаимозависимости тревожности младшего подростка с его отношением к учению

1.1. Понятие учения

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные знаний и умения на основе его собственной активности. А педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, предоставляет для нее нужные средства и информацию[1].

Функция обучения состоит в максимальном приспособлении знаковых и вещественных средств для формирования у людей способности к деятельности. Обучение есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов.

Если педагогу не удается возбудить активность учащихся в овладении знаниями, если он не стимулирует их учение, то никакого обучения не происходит, а учащийся может лишь формально отсиживать на занятиях.

Организация обучения предполагает, что педагог осуществляет следующие компоненты:

• постановка целей учебной работы;

• формирование потребностей учащихся в овладении изучаемым материалом;

• определение содержания материала, подлежащего усвоению учащимися;

• организация учебно-познавательной деятельности по овладению учащимися изучаемого материала;

• придание учебной деятельности учащихся эмоционально-положительного характера;

• регулирование и контроль учебной деятельности учащихся;

• оценивание результатов деятельности учащихся[2].

Параллельно учащиеся осуществляют учебно-познавательную деятельность, которая в свою очередь состоит из соответствующих компонентов:

• осознание целей и задач обучения;

• развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности;

• осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению;

• восприятие, осмысление, запоминание учебного материала, применение знаний на практике и последующее повторение;

• проявление эмоционального отношения и волевых усилий в учебно-познавательной деятельности;

• самоконтроль и внесение коррективов в учебно-познавательную деятельность;

• самооценка результатов своей учебно-познавательной деятельности.

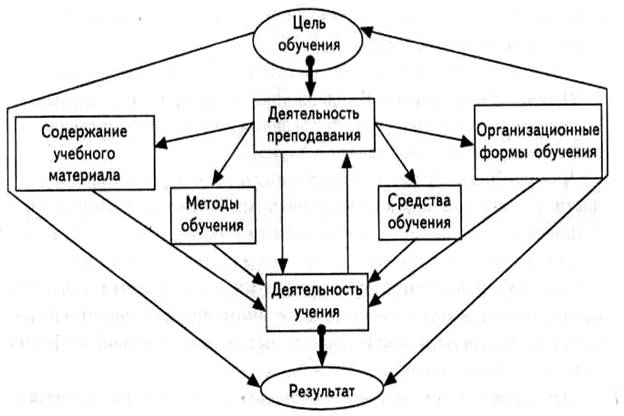

Обучение как целостная система содержит в себе множество взаимосвязанных элементов: цель, учебную информацию, средства педагогической коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления педагогического руководства учебой и другими видами деятельности и поведения учащихся. Процесс обучения как целостную систему можно представить схематически (см. Приложение 1).

Системообразующим понятием процесса обучения, как системы, выступают цель обучения, деятельность учителя (преподавание), деятельность учащихся (учение) и результат. Переменными составляющими этого процесса выступают средства управления. Они включают: содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства обучения (наглядные, технические, учебные пособия и др.), организационные формы обучения, как процесса и учебной деятельности учащихся.

Связь средств обучения, как переменных компонентов с постоянными смыслообразующими компонентами, зависит от цели обучения и его конечного результата. Они образуют устойчивое единство и целостность, подчиненные общим целям воспитания[3].

Все практико-ориентированные исследовательские грани теории обучения вращаются вокруг следующих понятий: принципы обучения; методы обучения; формы учебных понятий; структура урока; средства обучения; методы контроля знаний.

Учеба в школе занимает большое место в жизни подростка, хотя постепенно перестает быть ведущей[4]. Позитивное здесь — готовность подростка к тем видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных глазах. Такая готовность может быть одним из мотивов учения. Для подростка становятся привлекательными самостоятельные формы занятий. Подростку это импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему.

Конечно, интерес к учебному предмету во многом связан с качеством преподавания. Большое значение имеют подача материала учителем, умение увлекательно и доходчиво объяснить материал, что активизирует интерес, усиливает мотивацию учения. Постепенно на основе познавательной потребности формируются устойчивые познавательные интересы, ведущие к позитивному отношению к учебным предметам в целом.

Знания приобретают особую значимость для развития личности подростка. Они являются той ценностью, которая обеспечивает подростку расширение собственно сознания и значимое место среди сверстников. Именно в подростковом возрасте прикладываются специальные усилия для расширения житейских, художественных и научных знаний.

Подросток жадно усваивает житейский опыт значимых людей, что дает ему возможность ориентироваться в обыденной жизни. В то же время впервые подросток начинает сам искать художественные и научные знания. Вместе со сверстниками он ездит в художественные и научно-просветительские музеи, ходит на лекции, в театры. Эрудированный подросток пользуется авторитетом у сверстников как носитель особого фетиша, что побуждает его приумножать свои знания. При этом сами по себе знания доставляют подростку истинную радость и развивают его мыслительные способности[5].

Знания, которые получает подросток в процессе учебной деятельности в школе, также могут приносить ему удовлетворение. Однако здесь есть одна особенность: в школе подросток не выбирает сам постигаемые знания. В результате можно видеть, что некоторые подростки легко, без принуждения усваивают любые школьные знания; другие — лишь избранные предметы. Если подросток не видит жизненного значения определенных знаний, то у него исчезает интерес, может возникнуть отрицательное отношение к соответствующим учебным предметам.

Успех или неуспех в учении также влияет на формирование отношения к учебным предметам. Успех вызывает положительные эмоции, позитивное отношение к предмету и стремление развиваться в этом отношении. Неуспех порождает негативные эмоции, отрицательное отношение к предмету и желание прервать занятия.

Важным стимулом к учению являются притязания на признание среди сверстников. Высокий статус может быть достигнут с помощью хороших знаний: при этом для подростка продолжают иметь значение оценки. Высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В противном случае могут возникнуть внутренний дискомфорт и даже конфликт.

Устойчивые учебные мотивы формируются на основе познавательной потребности и познавательных интересов. Познавательные интересы подростков сильно различаются. У одних они характеризуются неопределенностью, изменчивостью и ситуативностью. У других проявляются применительно к узкому кругу учебных предметов, у третьих — к большинству из них. При этом учащихся могут интересовать различные стороны предметов: фактологический материал, сущность явлений, использование в практике. Овладение учебным материалом требует от подростков более высокого уровня учебно-познавательной деятельности, чем в младших классах. Им предстоит усвоить научные понятия, системы знаков. Новые требования к усвоению знаний способствуют постепенному развитию теоретического мышления, интеллектуализации познавательной сферы.

Новые требования учебный материал предъявляет и к процессам восприятия. Подростку необходимо не просто запомнить схему, какое-то изображение, а уметь в них разобраться, что является условием успешного усвоения учебного материала. Таким образом постепенно происходит интеллектуализация процессов восприятия, развивается способность выделять главное, существенное.

Усвоению материала младшим подросткам может мешать установка только на механическое запоминание. Объем учебного материала велик, и воспроизвести его, пользуясь только старыми приемами запоминания, с помощью неоднократного повторения, сложно.

Наибольшую эффективность воспроизведения обеспечивает анализ содержания материала, логики его построения, выделение существенного. Подростки, использующие мышление при запоминании, имеют преимущества перед теми, кто запоминает механически. Развитая речь, умение выражать мысль своими словами, творческое воображение содействуют овладению учебным материалом. Сами подростки при этом особое значение придают развитию собственной речи — ведь речь во многом определяет успех в общении.

По сравнению с младшим школьным возрастом в подростковом возрасте существенно меняется характер учебной деятельности[6].

Во-первых, содержательно: с переходом из младшей школы в среднюю дети начинают изучать основы наук. Во-вторых, меняется форма обучения. В-третьих, появляются новые предметы, и каждый из них преподает свой учитель, что ведет к большей самостоятельности, эмансипации подростка.

Таким образом, обучение в средней школе требует от подростка более высокого уровня развития абстрактного мышления и познавательного отношения к учению. Сильной стороной подростка как учащегося является его готовность ко всем видам учения, что делает его взрослым в его собственных глазах.

Еще одна важная особенность заключается в том, что в подростковом возрасте процессы учения, познания и развития личности тесно сплетены. Поэтому учение для подростка — это не просто постижение новых понятий, представлений и сведений, но и овладение новыми способами мышления, формирование нового отношения к действительности, новой мотивации и новых личностных особенностей.

В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развиваются гипотетико-дедуктивные процессы, появляется возможность строить сложные умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их. Именно формирование мышления, приводя к развитию рефлексии — способности делать предметом своей мысли саму мысль, — позволяет подростку размышлять о себе, т. е. делает возможным развитие самосознания.

Наиболее важен в этом отношении период 11-12 лет — время перехода от мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями, к мышлению теоретическому, от непосредственной памяти к логической. При этом переход на новый уровень осуществляется через ряд последовательных изменений: для детей 11 лет доминирующим остается конкретный тип мышления, постепенно происходит его перестройка, и лишь примерно с 12 лет школьники начинают осваивать мир теоретического мышления.

Сложность периода как раз в том, что в нем совершаются указанные изменения, причем у разных детей они осуществляются в разные сроки и по-разному. Вместе с тем решающее влияние на эти изменения оказывают особенности учебной деятельности школьника, причем не только то, как она организована взрослым, но и то, насколько она сформирована у самого подростка[7].

Организация учебной деятельности в средних классах должна обеспечить ее направленность на формирование теоретического дискурсивного мышления, мышления, основанного на оперировании не конкретными образами и представлениями, а понятиями[8]. Подросток должен научиться сопоставлять эти понятия, переходить в ходе рассуждения от одного суждения к другому и от понятий переходить к реалиям жизни.

Интеллект подростков характеризуется нарастанием индивидуальных различий, связанных с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач, что позволяет рассматривать данный возраст как сензитивный период для развития творческого мышления.

Динамический характер развития, то, что теоретическое, рассуждающее мышление в этот период активно формируется, с одной стороны, и социальная незрелость подростка, его ограниченный жизненный опыт — с другой, приводят к тому, что, построив какую-либо теорию, сделав умозаключение, подросток принимает их за реальность, которая может и должна привести к желаемым для него результатам.

Это порождает ряд специфических особенностей, отражающихся как на учебной деятельности подростка, так и на других сторонах его жизни. В нравственном развитии с этим связана способность сопоставлять разные ценности, делать выбор между разными моральными нормами и, как следствие этого, противоречие между некритическим усвоением групповых моральных норм и стремлением обсуждать простые, порой достаточно ценные правила, определенный максимализм требований, перенос оценки отдельного поступка на личность в целом.

Подросток в состоянии более длительное время, чем младший школьник, сосредоточиваться на наблюдении за предметами и их свойствами. Он способен запомнить больший по объему материал, поскольку запоминание у него более осмысленное.

У подростка растет словарный запас, поэтому он лучше, чем младший школьник, может передать заученный материал своими словами, что является признаком осмысления. У подростка усиленно развивается мышление — он лучше, чем младший школьник, отличает главное от второстепенного, мысленно сравнивает предметы, находит в них признаки сходства и отличия. Он начинает более глубоко овладевать общими, отвлеченными понятиями, такими как «плоскость», «вещество», «масса» и т. п.

По сравнению с младшими школьниками у подростков более отчетливо проявляется избирательное отношение к учебным предметам, предпочтение одних предметов другим[9]. При этом учебные интересы тесно и осознанно связываются с мечтами и идеалами. Если, например, подросток мечтает быть конструктором, техником, то это обычно сказывается на его отношении к математике, физике, черчению.

При недосмотре педагогов, родителей увлечение одними учебными предметами зачастую происходит за счет отвлечения от других. Интересы подростка могут выходить далеко за рамки учения. Любознательность подростка очень широка. Он может интересоваться событиями политической жизни страны, достижениями науки и техники, событиями международной жизни. Подросток хочет «знать все», но при недостаточной воспитательной работе широкая любознательность подростка может привести к разбросанности интересов, к поверхностному всезнайству.

Большее, по сравнению с младшими школьниками, богатство жизненных впечатлений способствует дальнейшему развитию воображения подростка. Это позволяет ему лучше представить другие страны, жизнь людей в прошлом.

Итак, учебные возможности подростка во многих отношениях возрастают по сравнению с возможностями младшего школьника. Требования предъявляются к подростку высокие, и если появляются неудачи, за этим следуют упреки в семье и школе, что может отрицательно повлиять на отношение к учению. Причиной снижения успеваемости в средних классах могут быть и отвлекающие увлечения подростка.

Таким образом, учение – это особым образом организованное познание; познавательная деятельность обучаемых, направленная на овладение суммой знаний, умений и навыков, способов учебной деятельности. Особенность учения подростков заключается в том, что в этом возрасте процессы учения, познания и развития личности тесно сплетены. Именно поэтому учение для подростка — это не просто постижение новых понятий, представлений и сведений, но и овладение новыми способами мышления, формирование нового отношения к действительности, новой мотивации и новых личностных особенностей.

1.2. Особенности проявления тревожности в эмоциональной сфере младших подростков

Подростковый возраст представляет собой период, когда влияние эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. Переживания становятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается длительнее и устойчивее, значительно более широкий круг явлений социальной действительности небезразличен подростку и порождает у него различные эмоции.

Центральным образованием в сфере чувств подростка становится «чувство взрослости». Возникшее у подростка, оно проявляется как субъективное переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых, выражающееся в стремлении к самостоятельности, желании показать свою «взрослость», добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его мнением[10].

Подросток больше не хочет быть в сообществе детей и в то же время знает, что он еще не взрослый. Характерными чертами поведения маргинальной личности являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и конфликтные отношения с окружающими, склонность к крайним суждениям и оценкам.

Ключевыми признаками проявления «чувства взрослости» можно считать следующие[11]:

1.Подражание внешним признакам взрослости: курение, игра в карты, употребление вина, особый лексикой, стремление к взрослой моде в одежде и прическе, косметика, украшения. Приемы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания. Это самые легкие пути достижения взрослости и самые опасные.

2.Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины». Это сила, смелость, мужество, выносливость, воля, верность в дружбе и т. п. Средством самовоспитания часто становятся занятия спортом. Интересно отметить, что многие девушки в настоящее время также хотят обладать качества ми, которые всегда считались мужскими.

3.Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка и взрослого в разных видах деятельности, где подросток занимает место помощника взрослого.

4.Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, содержание которой выходит за пределы школьной программы. Значительный объем знаний у подростков — результат самостоятельной работы. Учение приобретает у таких школьников личный смысл и превращается в самообразование.

Чувства подростка чрезвычайно напряжены. Сотрудники Л. И. Божович описали характерный для подростка «аффект неадекватности» — бурную неуправляемую реакцию ребенка, не соответствующую по выраженности вызвавшему ее поводу. Их исследования показали, что в основе «аффекта неадекватности» лежит несоответствие самооценки, как правило низкой для подростков, высокому уровню притязаний. Подросткам значительно чаще, нежели младшим детям, кажется, что родители, учителя и сверстники о них дурного мнения, и это порой вызывает депрессивные состояния.

Давая характеристику симптомам негативной (критической) фазы подросткового возраста, Л. С. Выготский отмечает: а) их крайнюю вариативность; б) ситуационную зависимость (например, негативизм проявляется в семье и отсутствует в школе, и наоборот); в) неоднородность и сложность поведения[12].

Изучение с помощью проективного теста возрастной динамики тревожности, показало, что подростки наиболее тревожны в отношениях с одноклассниками и родителями и наименее — с посторонними взрослыми и учителями. Старшие школьники обнаружили самый высокий по сравнению с другими возрастами уровень тревожности во всех сферах общения, но особенно резко возрастает у них тревожность в общении с родителями и теми взрослыми, от которых они зависят (учителя, родители, тренер в спортивной секции и т. п.).

Младший подростковый возраст является одним из ключевых этапов процесса становления эмоциональной регуляции поведения человека. Для подростка характерна легкая возбудимость, резкая смена настроений и переживаний. Он лучше, чем младший школьник, может управлять выражением своих чувств. В определенных ситуациях школьной жизни (низкая оценка, выговор за плохое поведение) подросток может скрывать под маской безразличия тревогу, волнение, огорчение. Но в других обстоятельствах (конфликт с родителями, учителями, товарищами) он может проявить большую импульсивность в поведении. От тяжело переживаемой обиды он способен на такие поступки, как бегство из дома, даже попытка самоубийства.

Огромное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками, которое становится острой потребностью подростка и связано со многими переживаниями. Общение с товарищами — источник не только появления новых интересов, но и становления нормы поведения. Это связано с тем, что среди подростков возникают определенные требования к дружеским отношениям — к чуткости, отзывчивости, умению хранить тайну, понимать и сопереживать. Именно в отрочестве чрезвычайно велик диапазон полярных чувств.

Резко выраженные психологические особенности подросткового возраста получили название «подросткового комплекса». Он включает в себя перепады настроения — от безудержного веселья к унынию и обратно — без достаточных причин, а также ряд других полярных качеств, выступающих попеременно.

Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром Вселенной и единственным предметом, достойным интереса, и В то же время ни в один из последующих периодов своей жизни люди не способны на такую преданность и самопожертвование.

Противоречивость в настроениях, побуждениях и желаниях подростка приводит к тому, что у подростков нередко бывает состояние депрессии. С одной стороны, у подростка уверенность в своих силах иногда большая, чем это отвечает объективному положению вещей, и он берется за то, что ему не под силу. А с другой стороны, у него часто возникает состояние неуверенности в себе, сознание своей неполноценности, и это бывает связано с тяжелыми переживаниями, которые далеко не всегда проявляются внешне.

В целом основными мотивами действий подростков все же являются положительные социальные побуждения, переживания благожелательности к людям, сочувствия их горю и несчастью. Именно такими, часто подспудными и противоречащими повседневному внешнему поведению чувствами объясняются многие героические поступки подростков во время несчастья, когда кто-то тонет, потерпел аварию и т. д.

Таким образом, для младших подростков характерны сильное напряжение всех чувств, противоречивость в настроениях и отношениях, повышенный уровень тревожности.

2. Исследование зависимости отношения младших школьников к учению от уровня тревожности

2.1. Цели, задачи и организация исследования

Исследование отношения младших подростков к обучению в зависимости от уровня тревожности проводилось на базе МОУ ОШИ № 2 г. Комсомольска-на-Амуре в феврале 2009 г. В исследовании принимали участие группа детей в количестве 20 человек, возраст от 10 до 12 лет. Из них 9 мальчиков и 11 девочек.

Цель исследования: определить зависимость отношения к учению от уровня школьной тревожности.

Задачи: 1) определить уровень тревожности у младших подростков; 2) определить отношение учащихся к обучению; 3) выявить зависимость отношения к учению от уровня тревожности.

Для реализации поставленной цели были использованы следующие методики: Методика диагностики эмоционального отношения к учению (автор Ч.Д.Спилберг, модификация А.Д. Андреевой), Методика диагностики уровня школьной тревожности (автор Р. Филлипс).

Методика № 1. Методика диагностики эмоционального отношения к учению (автор Ч.Д.Спилберг, модификация А.Д. Андреевой).

Цель: изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева.

Форма проведения: индивидуально и фронтально.

Материал: бланк методики, содержащий инструкцию и задания.

Процедура проведения:

После раздачи бланков и заполнения сведений об учащемся дается инструкция и разбирается пример. Если что-либо непонятно, снова зачитывается инструкция и разбирается пример. Затем дается команда "приступайте". Во время тестирования исследователь следит за тем, чтобы каждый работал самостоятельно (см. Приложение 2).

Описание методики: под познавательной активностью в данной методике понимается присущая человеку любознательность (в отличие от любопытства на уровне восприятия), непосредственный интерес к окружающему миру активизирующие познавательную деятельность субъекта. Гнев и тревога - базальные эмоции, зависящие от иерархически организованных структур мозга, усиливают действие эмоциогенных стимулов и это усиление внешне проявляется в виде затрудненного приспособления субъекта к жизненно важным ситуациям, поскольку эмоция гнева практически не имеет реального выхода в условиях школьного обучения. В данном контексте она рассматривается более широко, как направленная на выявление отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с учебной деятельностью школьников.

Обработка результатов:

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. Табл. 1, Приложение 2).

Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что оценка "4" отражает высокий уровень тревожности, познавательной активности или негативных эмоциональных переживаний (например, "я сержусь") другие (например, "я спокоен", "мне скучно") сформулированы таким образом, что высокая оценка выражает отсутствие тревожности или познавательной активности. Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке:

На бланке подчеркнуто: 12 3 4.

Вес для подсчета: 12 3 4.

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в обратном порядке:

На бланке подчеркнуто: 12 3 4.

Вес для подсчета: 4 3 2 1.

Такими «обратными» пунктами являются: по шкале тревожности: 1,7,19,25; по шкале познавательной активности: 23,29; в шкалах негативных эмоциональных переживаний подобных пунктов нет.

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале - 10 баллов, максимальная - 40 баллов. Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; балл будет выражаться следующим за этим результатом средний числом. При пропуске двух и более баллов надежность и валидность шкалы относительна.

Таким образом, для каждого школьника мы получаем данные об общем уровне основных эмоциональных процессов - тревожности, познавательной активности, негативных эмоциональных переживаниях и характере их проявления в ходе учебной деятельности.

Индивидуальные данные сравниваются с нормативными показателями соответствующей возрастной группы (табл. 2, см. Приложение 2).

По каждой шкале во всех возрастных группах обнаруживается значительный разброс индивидуальных данных, что свидетельствует о высокой чувствительности описываемой методики к индивидуальным различиям, ее пригодности для изучения эмоциональных компонентов учебной деятельности отдельного ученика в ходе работы школьного психолога. Данные, приведенные в таблице 2, могут быть использованы для определения уровня познавательной активности, тревожности и негативных эмоциональных переживаний отдельного школьника и групп учащихся (например, класса, параллели).

Интерпретация результатов: Результаты могут интерпретироваться по каждой из шкал в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 2, а также по сочетанию уровней по нескольким шкалам.

Данные о выводах, сделанных на основании анализа сопоставления результатов по трем шкалам, представлены в таблице 3.

Соответственно выделяются шесть уровней эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы:

o уровень - учащиеся с продуктивным эмоциональным отношением.

o уровень - учащиеся с общим позитивным отношением, но без выраженной познавательной активности.

o уровень - учащиеся с общим позитивным отношением при повышенной чувствительности к оценочному аспекту учения.

o уровень - учащиеся с диффузным, неопределенным эмоциональным отношением, а также те, кто переживает "школьную скуку".

o уровень - учащиеся с разной степенью отрицательного эмоционального отношения.

o уровень - учащиеся, проявляющие на уроке чрезмерную эмоциональность.

Методика № 2. Методика диагностики уровня школьной тревожности (автор Р. Филлипс).

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста.

Форма проведения: индивидуально.

Материал: бланк методики, содержащий инструкцию и задания.

Процедура проведения:

Учащимся предлагается ответить на 58 вопросов, которые могут зачитываться: школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить "Да" или "Нет" (см. Приложение 3).

Инструкция: "Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-», если не согласны».

Обработка и интерпретация результатов:

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует «—», то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом — это проявления тревожности. При обработке подсчитывается:

Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности.

Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется также, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством.

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора)

1.Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.

2.Переживания социального стресса - эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).

3.Фрустрация потребности в достижении успеха - не благоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д.

4.Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.

5.Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.

6.Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.

7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу особенности психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.

8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.

2.2. Анализ результатов исследования

Исследование общих эмоциональных процессов – тревожности, познавательной активности, негативных эмоциональных переживаний, связанных с учением в школе, показало (табл. 1), что из 20 обследованных младших подростков высоким уровнем школьной тревожности обладает 5 подростков (25 %); средним уровнем – 13 (65 %); низким уровнем – 2 подростка (10 %).

По показателю познавательная активность высокий уровень показали 4 подростка (20 %); средний уровень – 13 (65 %); низкий – 3 (15 %).

По показателю негативных эмоциональных переживаний: высокий уровень – 11 подростков (55 %); средний уровень – 7 (35 %); низкий уровень – 2 (10 %).

Таблица 1

Эмоциональное отношение к обучению

|

№

|

Фамилия, имя школьника |

Результаты |

||||||

|

тревожность |

познавательная активность |

негативные переживания |

вывод |

|||||

|

балл |

уровень |

балл |

уровень |

балл |

уровень |

общий уровень |

||

|

1 |

Акимов Саша |

23 |

средний |

13 |

низкий |

23 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

2 |

Башилова Регина |

24 |

средний |

21 |

средний |

16 |

средний |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

3 |

Вологдин Олег |

25 |

высокий |

19 |

низкий |

31 |

высокий |

Резко отрицательное отношение |

|

4 |

Вологдина Настя |

25 |

высокий |

35 |

высокий |

13 |

средний |

Позитивное отношение к обучению |

|

5 |

Гарайшина Оля |

22 |

средний |

26 |

средний |

14 |

средний |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

6 |

Ермолинская Тамара |

22 |

средний |

23 |

средний |

11 |

низкий |

Позитивное отношение к обучению |

|

7 |

Иванова Наташа |

22 |

средний |

19 |

низкий |

25 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

8 |

Колесникова Катя |

18 |

низкий |

22 |

средний |

12 |

средний |

«Переживание школьной скуки» |

|

9 |

Кучер Толя |

16 |

низкий |

21 |

средний |

11 |

высокий |

Положительное эмоциональное отношение при повышенном эмоциональном переживании |

|

10 |

Луценко Ваня |

21 |

средний |

33 |

высокий |

12 |

средний |

Позитивное отношение к обучению |

|

11 |

Мишина Алена |

25 |

высокий |

25 |

средний |

19 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

12 |

Майсюк Саша |

20 |

средний |

22 |

средний |

20 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

13 |

Николаева Катя |

25 |

высокий |

27 |

средний |

30 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

14 |

Панин Миша |

24 |

средний |

25 |

средний |

28 |

высокий |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

15 |

Пономарева Настя |

29 |

высокий |

21 |

средний |

31 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

16 |

Проскурин Миша |

19 |

средний |

27 |

средний |

17 |

средний |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

17 |

Рязанцев Сергей |

19 |

средний |

27 |

средний |

11 |

низкий |

Позитивное отношение к обучению |

|

18 |

Фадеев Саша |

23 |

средний |

28 |

высокий |

18 |

высокий |

Чрезмерно повышенная эмоциональность при положительном отношении к обучению |

|

19 |

Фомина Таня |

19 |

средний |

29 |

высокий |

12 |

средний |

Чрезмерно повышенная эмоциональность при положительном отношении к обучению |

|

20 |

Юдина Люда |

23 |

средний |

25 |

средний |

22 |

высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы об эмоциональном отношении к обучению у младших подростков обследованной группы: позитивное отношение к обучению – 5 подростков (25 %); переживание «школьной скуки» - 1 (5 %); диффузное эмоциональное отношение – 4 (20 %); негативное эмоциональное отношение – 7 подростков (35 %); резко отрицательное эмоциональное отношение – 1 (5 %); чрезмерно повышенная эмоциональность на уровне, обусловленном неудовлетворением ведущих потребностей – 2 (10 %). Таким образом, подростки по-разному относятся к обучению в школе.

Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у младших подростков показало следующие результаты (табл. 2, 3).

Таблица 2

Число несовпадений по показателям тревожности

|

№ |

ФИ |

Общее количество несовпадений |

Абсолютные показатели |

|||||||

|

Общая тревожность в школе |

Переживание социального стресса |

Фрустрация потребности в достижении успеха |

Страх самовыражения |

Страх ситуации проверки знаний |

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих |

Низкая физиологическая сопротивляемость |

Проблемы и страхи в отношении учителя |

|||

|

1 |

Акимов Саша |

34 |

13 |

5 |

12 |

3 |

5 |

4 |

1 |

7 |

|

2 |

Башилова Регина |

20 |

9 |

2 |

3 |

3 |

3 |

2 |

0 |

3 |

|

3 |

Вологдин Олег |

30 |

12 |

7 |

5 |

3 |

4 |

3 |

2 |

3 |

|

4 |

Вологдина Настя |

36 |

13 |

7 |

8 |

5 |

3 |

3 |

1 |

7 |

|

5 |

Гарайшина Оля |

24 |

9 |

5 |

5 |

3 |

4 |

3 |

0 |

4 |

|

6 |

Ермолинская Тамара |

22 |

5 |

7 |

4 |

5 |

2 |

2 |

1 |

2 |

|

7 |

Иванова Наташа |

25 |

12 |

6 |

2 |

1 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

8 |

Колесникова Катя |

19 |

8 |

1 |

4 |

4 |

4 |

1 |

0 |

5 |

|

9 |

Кучер Толя |

6 |

1 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

2 |

|

10 |

Луценко Ваня |

22 |

7 |

6 |

2 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

11 |

Мишина Алена |

24 |

11 |

4 |

4 |

2 |

5 |

3 |

2 |

3 |

|

12 |

Майсюк Саша |

35 |

15 |

4 |

5 |

5 |

5 |

8 |

4 |

5 |

|

13 |

Николаева Катя |

42 |

18 |

8 |

6 |

6 |

6 |

4 |

3 |

4 |

|

14 |

Панин Миша |

43 |

18 |

9 |

6 |

6 |

5 |

3 |

4 |

6 |

|

15 |

Пономарева Настя |

36 |

12 |

6 |

6 |

6 |

5 |

3 |

4 |

5 |

|

16 |

Проскурин Миша |

4 |

0 |

1 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

17 |

Рязанцев Сергей |

10 |

3 |

2 |

4 |

0 |

1 |

3 |

0 |

2 |

|

18 |

Фадеев Саша |

25 |

6 |

6 |

4 |

5 |

3 |

2 |

1 |

3 |

|

19 |

Фомина Таня |

23 |

7 |

5 |

4 |

4 |

6 |

2 |

0 |

4 |

|

20 |

Юдина Люда |

46 |

22 |

5 |

7 |

6 |

6 |

5 |

5 |

4 |

Из 20 обследованных младших подростков высокий уровень общей тревожности показал 1 подросток (5 %); повышенный уровень тревожности – 7 человек (35 %); нормальный уровень тревожности – 12 подростков (60 %).

По фактору общей тревожности в школе, характеризующей общее эмоциональное состояние подростка, связанное с различными формами его включения в школьную жизнь, высокий уровень тревожности наблюдается у 3 подростков (15 %); повышенный уровень тревожности – у 7 подростков (35 %); нормальный уровень тревожности – у 10 подростков (50 %). Таким образом, для половины учащихся рассматриваемой группы характерен нормальный уровень общей тревожности, а для другой половины – пребывание в школе вызывает отрицательные эмоции.

По фактору переживания социального стресса, т. е. эмоциональное состояние подростков, на фоне которого развиваются социальные контакты и общение, повышенный уровень тревожности наблюдается у 7 учащихся (35 %); высокий уровень тревожности – у 2 подростков (10 %); нормальный уровень тревожности – у 11 подростков (55 %).

По фактору фрустрация потребности в достижении успеха, т. е. психический фон, не позволяющий школьнику развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата, высокий уровень тревожности показал 1 подросток (5 %); повышенный уровень – 2 подростка (10 %); нормальный уровень – 17 школьников (85 %). Таким образом, для изучаемой группы подростков не существует неблагоприятного психического фона, который не позволяет развивать потребности в успехе.

По фактору страха самовыражения высокий уровень тревожности показали 8 подростков (40 %); повышенный уровень – 3 подростка (15 %); нормальный уровень – 9 подростков (45 %). Таким образом, у большинства учащихся обследованной группы ситуации, сопряженные с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрацией своих возможностей, вызывают негативные эмоциональные переживания.

Таблица 3

Оценка уровня тревожности

|

№ |

ФИ |

Общее тревожность |

Уровень тревожности* |

|||||||

|

Общая тревожность в школе |

Переживание социального стресса |

Фрустрация потребности в достижении успеха |

Страх самовыражения |

Страх ситуации проверки знаний |

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих |

Низкая физиологическая сопротивляемость |

Проблемы и страхи в отношении учителя |

|||

|

1 |

Акимов Саша |

ПТ |

ПТ |

Н |

В |

Н |

В |

ПТ |

Н |

В |

|

2 |

Башилова Регина |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

3 |

Вологдин Олег |

ПТ |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

|

4 |

Вологдина Настя |

ПТ |

ПТ |

ПТ |

ПТ |

В |

Н |

ПТ |

Н |

В |

|

5 |

Гарайшина Оля |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

|

6 |

Ермолинская Тамара |

Н |

Н |

ПТ |

Н |

В |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

7 |

Иванова Наташа |

Н |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

ПТ |

ПТ |

ПТ |

Н |

|

8 |

Колесникова Катя |

Н |

Н |

Н |

Н |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

ПТ |

|

9 |

Кучер Толя |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

10 |

Луценко Ваня |

Н |

Н |

ПТ |

Н |

ПТ |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

11 |

Мишина Алена |

Н |

ПТ |

Н |

Н |

Н |

В |

ПТ |

Н |

Н |

|

12 |

Майсюк Саша |

ПТ |

ПТ |

Н |

Н |

В |

В |

ПТ |

В |

ПТ |

|

13 |

Николаева Катя |

ПТ |

В |

В |

Н |

В |

В |

ПТ |

ПТ |

Н |

|

14 |

Панин Миша |

ПТ |

В |

В |

Н |

В |

В |

ПТ |

В |

ПТ |

|

15 |

Пономарева Настя |

ПТ |

ПТ |

ПТ |

Н |

В |

В |

ПТ |

В |

ПТ |

|

16 |

Проскурин Миша |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

17 |

Рязанцев Сергей |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

Н |

ПТ |

Н |

Н |

|

18 |

Фадеев Саша |

Н |

Н |

ПТ |

Н |

В |

Н |

Н |

Н |

Н |

|

19 |

Фомина Таня |

Н |

Н |

Н |

Н |

ПТ |

В |

Н |

Н |

Н |

|

20 |

Юдина Люда |

В |

В |

Н |

ПТ |

В |

В |

В |

В |

Н |

* Н – нормальный уровень тревожности; ПТ - повышенный уровень

тревожности; В – высокий уровень тревожности.

По фактору страха ситуации проверки знаний высокий уровень тревожности наблюдается у 8 подростков (40 %); повышенный уровень – у 4 подростков (20 %); нормальный уровень – у 8 подростков (40 %). Таким образом, ситуации проверки знаний, достижений и возможностей вызывают негативное отношение и эмоциональные переживания.

По фактору страха не соответствовать ожиданиям окружающих высокий уровень тревожности показал 1 подросток (5 %); повышенный уровень – 11 человек (55 %); нормальный уровень - 8 подростков (40 %). Таким образом, для большинства подростков обследованной группы характерна ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок.

По фактору низкая физиологическая сопротивляемость стрессу высокий уровень тревожности показали 4 подростка (20 %); повышенный уровень – 2 (10 %); нормальный уровень тревожности - 14 подростков (70 %). Таким образом, для обследованной группы подростков характерна нормальная психофизиологическая организация, которая способствует нормальной приспособляемости подростков к ситуациям стрессогенного характера.

По фактору проблемы и страхи в отношениях с учителем высокий уровень тревожности показали 2 подростка (10 %); повышенный уровень – 4 подростка (20 %); нормальный уровень – 14 подростков (70 %). Таким образом, для большинства учащихся характерен общий позитивный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе.

Совместим полученные результаты по двум методикам в общую таблицу (табл. 4).

Таблица 4

Сводный протокол

|

№ |

ФИ |

Общее тревожность |

|

|

1 |

Акимов Саша |

ПТ |

Негативное эмоциональное отношение |

|

2 |

Башилова Регина |

Н |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

3 |

Вологдин Олег |

ПТ |

Резко отрицательное отношение |

|

4 |

Вологдина Настя |

ПТ |

Позитивное отношение к обучению |

|

5 |

Гарайшина Оля |

Н |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

6 |

Ермолинская Тамара |

Н |

Позитивное отношение к обучению |

|

7 |

Иванова Наташа |

Н |

Негативное эмоциональное отношение |

|

8 |

Колесникова Катя |

Н |

«Переживание школьной скуки» |

|

9 |

Кучер Толя |

Н |

Положительное эмоциональное отношение при повышенном эмоциональном переживании |

|

10 |

Луценко Ваня |

Н |

Позитивное отношение к обучению |

|

11 |

Мишина Алена |

Н |

Негативное эмоциональное отношение |

|

12 |

Майсюк Саша |

ПТ |

Негативное эмоциональное отношение |

|

13 |

Николаева Катя |

ПТ |

Негативное эмоциональное отношение |

|

14 |

Панин Миша |

ПТ |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

15 |

Пономарева Настя |

ПТ |

Негативное эмоциональное отношение |

|

16 |

Проскурин Миша |

Н |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

17 |

Рязанцев Сергей |

Н |

Позитивное отношение к обучению |

|

18 |

Фадеев Саша |

Н |

Чрезмерно повышенная эмоциональность при положительном отношении к обучению |

|

19 |

Фомина Таня |

Н |

Чрезмерно повышенная эмоциональность при положительном отношении к обучению |

|

20 |

Юдина Люда |

В |

Негативное эмоциональное отношение |

Таким образом, можно сделать следующие выводы: из 8 учащихся, показавших высокий уровень тревожности 6 подростков имеют негативное отношение к обучению (75 %); 1 подросток показал диффузное отношение (12, 5 %); 1 – позитивное (12,5 %). Из 12 подростков с низкой степенью тревожности 6 подростков (50 %) показали положительное отношение к обучению в школе; 4 подростков (66,6 %) – диффузное отношение к обучению; 2 (33,3 %) - негативное отношение к обучению. Следовательно, повышенный уровень тревожности, скорее, создает отрицательное отношение к обучению в школе; а низкая степень тревожности создает положительное отношение к обучению.

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие общие выводы:

Ø подростки по-разному относятся к обучению в школе;

Ø позитивное отношение к обучению показали 25 % подростков; переживание «школьной скуки» - 5 %; диффузное эмоциональное отношение – 20 %; негативное эмоциональное отношение – 35 %; резко отрицательное эмоциональное отношение – 5 %; чрезмерно повышенная эмоциональность на уровне, обусловленном неудовлетворением ведущих потребностей – 10 %;

Ø по фактору общей тревожности высокий уровень наблюдается у 15 %; повышенный у 35 %; нормальный – у 50 %;

Ø по фактору переживания социального стресса повышенный уровень тревожности наблюдается у 35 %; высокий – у 10 %; нормальный – у 55 %;

Ø по фактору фрустрация потребности в достижении успеха высокий уровень тревожности показали 5 %; повышенный уровень – 10 %; нормальный уровень – 85 %;

Ø по фактору страха самовыражения высокий уровень тревожности показали 40 %; повышенный уровень – 15 %; нормальный уровень – 45 %;

Ø по фактору страха ситуации проверки знаний высокий уровень тревожности наблюдается у 40 %; повышенный уровень – у 20 %; нормальный уровень – у 40 %;

Ø по фактору страха не соответствовать ожиданиям окружающих высокий уровень тревожности показали 5 %; повышенный уровень – 55 %; нормальный уровень - 40 %;

Ø по фактору низкая физиологическая сопротивляемость стрессу высокий уровень тревожности показали 20 %; повышенный уровень – 10 %; нормальный уровень тревожности - 70 %;

Ø по фактору проблемы и страхи в отношениях с учителем высокий уровень тревожности показали 10 %; повышенный уровень – 20 %; нормальный уровень – 70 %;

Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась: отношение учащихся младшего подросткового возраста к обучению в школе зависит от уровня школьной тревожности. Высокий уровень школьной тревожности рождает или отрицательное отношение к обучению в школе или связан с высокой степенью переживаний подростков за результаты учебы.

Заключение

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные знаний и умения на основе его собственной активности. Обучение как целостная система содержит в себе множество взаимосвязанных элементов: цель, учебную информацию, средства педагогической коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления педагогического руководства учебой и другими видами деятельности и поведения учащихся.

Учеба в школе занимает большое место в жизни подростка, хотя постепенно перестает быть ведущей Позитивное здесь — готовность подростка к тем видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных глазах. Для подростка становятся привлекательными самостоятельные формы занятий. Подростку это импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему.

Интерес к учебному предмету во многом связан с качеством преподавания, но постепенно на основе познавательной потребности формируются устойчивые познавательные интересы, ведущие к позитивному отношению к учебным предметам в целом. Знания приобретают особую значимость для развития личности подростка, т. к. являются той ценностью, которая обеспечивает подростку расширение собственно сознания и значимое место среди сверстников. Успех или неуспех в учении также влияет на формирование отношения к учебным предметам. Успех вызывает положительные эмоции, позитивное отношение к предмету и стремление развиваться в этом отношении. Неуспех порождает негативные эмоции, отрицательное отношение к предмету и желание прервать занятия.

Подростковый возраст представляет собой период, когда влияние эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. Переживания становятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается длительнее и устойчивее, значительно более широкий круг явлений социальной действительности небезразличен подростку и порождает у него различные эмоции. Для младших подростков характерно постоянное возрастание эмоционального напряжения, высокий уровень стресса и тревожности.

Исследование отношения младших подростков к обучению в зависимости от уровня тревожности проводилось на базе МОУ ОШИ № 2 г. Комсомольска-на-Амуре в феврале 2009 г. В исследовании принимали участие группа детей в количестве 20 человек, возраст от 10 до 12 лет. Из них 9 мальчиков и 11 девочек. Цель исследования: определить зависимость отношения к обучению в зависимости от уровня школьной тревожности.

Исходя из результатов исследования можно сделать следующие общие выводы: подростки по-разному относятся к обучению в школе: и позитивно, и негативно, и равнодушно; уровень тревожности характеризуется избирательностью; для подростков не имеет значение неблагоприятный психический фон; ситуации, сопряженные с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрацией своих возможностей, а также ситуации проверки знаний, достижений и возможностей, вызывают негативные эмоциональные переживания; характерна ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок; общий позитивный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе.

Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась: отношение учащихся младшего подросткового возраста к обучению в школе зависит от уровня школьной тревожности. Высокий уровень школьной тревожности рождает или отрицательное отношение к обучению в школе или связан с высокой степенью переживаний подростков за результаты учебы.

Библиографический список

1. Бочаров В. В. Антропология возраста. – СПб.: Питер, 2006.

2. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: хрестоматия. / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М., 2005.

3. Григорович Л. А. Педагогическая психология. – М., ВЛАДОС, 2007.

4. Дольто Ф. На стороне подростка. – Екатеринбург, 2004.

5. Казанская В. Г. Педагогическая психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2004.

6. Каменская Е. Н. Психология развития и возрастная психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.

7. Климов Е. А. Психология: воспитание, обучение. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.

8. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб.: Питер, 2004.

9. Кукушкин В. С., Болдырева-Вараксина А. В. Педагогика начального образования. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.

10. Кулагина И. Ю.,Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. – М., 2004.

11. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

12. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М., 2005.

13. Ольшанский Д. В. Новая педагогическая психология. – М.: ВЛАДОС, 2005.

14. Педагогическая психология. методики и тесты / Авторы-сост.: М. В. Демиденко, А. И. Клюева. – Самара: Бахрах-М, 2004.

15. Педагогическая психология / Под ред. Н. В. Клюевой. – М: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2006.

16. Психология подростка / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006.

17. Психология развития / Под ред. Т. Д. Марцинковского. – М., 2005.

18. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: Питер, 2003.

19. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2006.

20. Сапогова Е. Е. Психология развития человека. – М., 2006.

21. Сарычев С. В., Логвинов И. Н. Педагогическая психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006.

22. Славкина М. А. Возрастная психология (психология развития). – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.

23. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2004.

24. Ткачева М. С. Педагогическая психология. – М.: Высшее образование, 2006.

25. Шаповаленко И. В. Возрастная психология. – М., 2005.

Приложение 1

Модель структуры учебного процесса

Приложение 2

Методика диагностики эмоционального отношения к учению

(Автор Ч.Д.Спилберг, модификация А.Д. Андреевой)

Инструкция: Прочти внимательно каждое предложение и обведи кружком одну из цифр, расположенных справа в зависимости от того, как ты себя чувствуешь на уроках в школе.

|

|

|

почти никогда |

иногда |

часто |

почти всегда |

|

1. |

Я спокоен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

2. |

Мне хочется узнать то, что мы проходим на уроке |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

3. |

Я разъярен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

4. |

Я напряжен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5. |

Я испытываю любопытство |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

6. |

Мне хочется стукнуть кулаком по столу |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

7. |

Я чувствую себя совершенно свободно |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

8. |

Я заинтересован |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

9. |

Я рассержен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

10. |

Меня волнуют возможные неудачи |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

11. |

Мне хочется знать, понять, докопаться до сути |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

12. |

Мне хочется на кого-нибудь накричать |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

13. |

Я нервничаю |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

14. |

Я чувствую себя исследователем |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

15. |

Мне хочется что-нибудь сломать |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

16. |

Я взвинчен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

17. |

Я возбужден |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

18. |

Я взбешен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

19. |

Я раскован |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

20 |

Я чувствую, что у меня хорошо работает голова |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

21. |

Я раздражен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

22. |

Я озабочен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

23. |

Мне скучно |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

24. |

Мне хочется кого-нибудь ударить |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

25. |

Я уравновешен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

26. |

Я энергичен |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

27. |

Я чувствую себя обманутым |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

28. |

Я испуган |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

29. |

Мне не интересно |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

30. |

Мне хочется ругаться |

1 |

2 |

3 |

4 |

Таблица № 1

|

Эмоция |

Пункт шкалы, номер |

|||||||||

|

Тревожность |

1, |

4, |

7, |

10, |

13, |

16, |

19, |

22, |

25, |

28 |

|

Познавательная активность |

2, |

5, |

Я |

11, |

14 |

17 |

?0 |

23, |

26, |

29 |

|

Негативные эмоциональные переживания |

3, |

6, |

9, |

12, |

15, |

18, |

21, |

24 |

27, |

30 |

Матрица № 1

Эмоциональное отношение к учению

|

№

|

Фамилия, имя школьника

|

Результаты |

||||||

|

познавательная активность |

Тревожность |

негативные переживания |

вывод |

|||||

|

балл |

уровень |

балл |

уровень |

балл |

уровень |

общий уровень |

||

|

1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2

|

Уровень эмоций |

Возраст |

Тревожность на уроке |

Познавательная активность на уроке |

Негативные эмоциональные переживания на уроке |

|

Низкий |

10 лет |

10-18 |

10-20 |

10-11 |

|

11 лет |

10-18 |

10-20 |

10- 11 |

|

|

12 лет |

10-18 |

10-20 |

10 |

|

|

13 лет |

10- 18 |

10-20 |

10 |

|

|

14 лет |

10- 18 |

10-20 |

10-11 |

|

|

15 лет |

10- 17 |

10- 17 |

10- 11 |

|

|

16 лет |

10-17 |

10-17 |

10-11 |

|

|

17 лет |

10-17 |

10-20 |

10-11 |

|

|

Средний |

10 лет |

19-24 |

21 -27 |

11 -17 |

|

11 лет |

19-24 |

21 -27 |

11 -17 |

|

|

12 лет |

19-24 |

21 -27 |

11 -17 |

|

|

13 лет |

19-24 |

21 -27 |

11 -17 |

|

|

14 лет |

19-24* |

21 - 27 |

11 . 17 |

|

|

15 лет |

19-25 |

21 - 28 |

12- 19 |

|

|

16 лет |

19-26 |

21 -28 |

12 - 21 |

|

|

17 лет |

19-23 |

21 -29 |

12- 18 |

|

|

Высокий |

10 лет |

от 25 |

от 28 |

от 18 |

|

11 лет |

от 25 |

от 28 |

от 18 |

|

|

12 лет |

от 25 |

от 28 |

от 18 |

|

|

13 лет |

от 25 |

от 28 |

от 18 |

|

|

14 лет |

от 25 |

от 28 |

от 18 |

|

|

15 лет |

от 26 |

от 29 |

от 20 |

|

|

16 лет |

от 27 |

от 29 |

от 22 |

|

|

17 лет |

от 24 |

от 30 |

от 19 |

Таблица 3

|

Уровни по шкалам |

|||

|

Тревожность |

Познавательная активность |

Негативные переживания |

Вывод, общий уровень |

|

Низкий, средний |

Высокий |

Низкий |

Продуктивное эмоциональное отношение к обучению |

|

Низкий, Средний |

Средний |

Низкий |

Позитивное отношение к обучению |

|

Низкий |

Низкий |

Низкий |

Переживание «школьной скуки» |

|

Средний |

Средний |

Средний |

Диффузное эмоциональное отношение |

|

Низкий, Средний |

Низкий |

Высокий |

Негативное эмоциональное отношение |

|

Высокий |

Низкий |

Высокий |

Резко отрицательное отношение |

|

Высокий |

Высокий |

Высокий |

Чрезмерно повышенная эмоциональность на уровне, обусловленном неудовлетворением ведущих социогенных потребностей |

|

Высокий |

Высокий, Средний |

Низкий |

Позитивное отношение при повышенной чувствительности к оценочному аспекту обучения |

Приложении 3

Текст опросника

1.Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?

2.Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь материал?

3.Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?

4.Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?

5.Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? -

6.Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?

7.Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?

8.Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать глупую ошибку?

9.Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? -

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают?

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты?

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при ответе?

20. Похож ли ты на своих одноклассников?

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? -

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? -

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? '

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?

27. Боишься ли ты временами вступать в спор?

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?-

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь выслужиться?

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием?

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой?

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои одноклассники?

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе?

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?.

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих дошкольных делах больше, чем другие ребята?

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься?

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что будет завтра в школе? -

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу задание?

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним?

54. Снилось ли тебе временами, что твои

одноклассники

могут сделать то, что не можешь ты?

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его лучше, чем ты?

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит, сделать задание на доске перед всем классом?

Таблица 4

Ключ к вопросам: "-"-Нет

|

1 |

- |

19 |

- |

37 |

- |

55 |

- |

|

2 |

- |

20 |

+ |

38 |

+ |

56 |

- |

|

3 |

- |

21 |

- |

39 |

+ |

57 |

- |

|

4 |

- |

22 |

+ |

40 |

- |

58 |

|

|

5 |

- |

23 |

- |

41 |

+ |

|

|

|

6 |

- |

24 |

+ |

42 |

- |

|

|

|

7 |

- |

25 |

+ |

43 |

+ |

|

|

|

8 |

- |

26 |

- |

44 |

+ |

|

|

|

9 |

- |

27 |

- |

45 |

- |

|

|

|

10 |

- |

28 |

- |

46 |

- |

|

|

|

11 |

+ |

29 |

- |

47 |

- |

|

|

|

12 |

- |

30 |

+ |

48 |

- |

|

|

|

13 |

- |

31 |

- |

49 |

- |

|

|

|

14 |

- |

32 |

- |

50 |

- |

|

|

|

15 |

- |

33 |

- |

51 |

- |

|

|

|

16 |

- |

34 |

- |

52 |

- |

|

|

|

17 |

- |

35 |

+ |

53 |

- |

|

|

|

18 |

- |

36 |

+ |

54 |

- |

|

|

Таблица 5

Совпадения факторов тревожности

|

Факторы |

№ вопроса |

|

1. Общая тревожность в школе |

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. У=22 |

|

2. Переживание социального стресса |

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44. У=11 |

|

3. Фрустрация потребности в достижении успеха |

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43. У=13 |

|

4. Страх самовыражения |

27,31,34,37,40,45 У=6 |

|

5. страх ситуации проверки знания |

2,7, 12,16,21,26. У=6 |

|

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих |

3,8, 13,17,22. У=5 |

|

7 Низкая физиологическая сопротивляемость |

9, 14, 18,23,28. У=5 |

|

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями |

2,6,11,32,35,41,44,47. У=8 |

Скачано с www.znanio.ru

[1] Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2004. С. 370.

[2] Казанская В. Г. Педагогическая психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2004.

[3] Кукушкин В. С., Болдырева-Вараксина А. В. Педагогика начального образования. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. С. 87.

[4] Каменская Е. Н. Психология развития и возрастная психология. – Ростов-на-Дону: «Феникс». С. 152.

[5] Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. С. 423.

[6] Сарычев С. В., Логвинов И. Н. Педагогическая психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. С. 214.

[7] Сарычев С. В., Логвинов И. Н. Педагогическая психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. С. 215.

[8] Славкина М. А. Возрастная психология. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. С. 108.

[9] Ткачева М. С. Педагогическая психология. – М.: Высшее образование, 2006. С. 57.

[10] Каменская Е. Н. Психология развития и возрастная психология. – Ростов-на-Дону: «Феникс». С. 155.

[11] Психология подростка / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. С. 46 – 47.

[12] Психология подростка / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. С. 48.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.