Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация, г. Москва – г. Санкт-Петербург –

г. Петрозаводск - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент, академик МАНЭБ,

Лауреат премии

им. М.В. Ломоносова,

Заслуженный деятель науки РФ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: ОТ ИДЕИ К ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ) ОБОСНОВАНИЮ, ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕДАГОГАМИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (УМК)

(НАУЧНАЯ СТАТЬЯ)

Непрерывный процесс обновления общественного развития предъявляет высокие требования к подготовке специалиста. Стержневым показателем уровня квалификации современного специалиста является его профессиональная компетентность. В последнее время этот термин стал все чаще появляться в нашем лексиконе. Особенный смысл он приобретает в понятийном аппарате профессиональной педагогики.

Справедливости ради следует отметить, что термин «компетентность» в отечественной профессиональной педагогике окончательно не устоялся и в большинстве случаев употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня квалификации и профессионализма специалиста. Но, тем не менее, этот термин имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, он одним словом выражает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и служит связующим звеном между её компонентами. Во-вторых, и это главное, - он наиболее целесообразен для описания реального уровня подготовки выпускника общеобразовательной школы и специалиста -выпускника профессиональной школы.

Для того чтобы знание специалиста было мобильным, он должен быть способным обрабатывать накопленные знания, уметь добывать новые знания и использовать те и другие в своей практической деятельности. Таким образом, он должен быть своего рода «инженером знаний». В последние годы возникла специальная отрасль информационной технологии - инженерия знаний, направленная на исследование проблем представления и использования знаний.

Инженерия знаний – это область в теории искусственного интеллекта, которая занимается языками для представления знаний, методами пополнения знаний, процедурами проверки их корректности и непротиворечивости и, наконец, использованием знаний при решении различных задач и созданием практических систем для хранения и обработки знаний.

Кроме того, из приведённого выше определения следует, что инженерия знаний содержит в качестве основных задач разработку языков и моделей представления знаний, методов их пополнения и использования при решении различных задач (компонент мобильности знания и гибкости метода в структуре компетентности), разработку процедур проверки корректности и непротиворечивости знаний (компонент критичности в структуре компетентности), решение которых предполагает формирование компонентов компетентности: мобильности знания, вариативности метода и критичности мышления как у разработчиков, так и пользователей.

В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки знания и оперативного его использования приобретают колоссальную значимость. С этой целью в русле концепции «инженерии» знаний рассматриваются всевозможные типы моделей представления знаний в «сжатом», компактном, удобном для использования виде. Среди них - логическая модель; продукционная модель; фреймовая модель; модель симантической сети.

Технологическое «сжатие» учебной информации может быть достигнуто различными методическими приёмами, описание которых содержится не только в теории инженерии знаний, но и в исследованиях по формированию системности знаний учащихся, а также в работах учителей-практиков. Наиболее действенными зарекомендовали себя следующие методические приемы: моделирование в предметной, графической и знаковой форме; укрупнённое упражнение и сверхсимвол; структурная блок-схема темы; опорный конспект; генеалогическое древо и т.д. Вместе с тем следует учитывать тот факт, что при осуществлении «сжатия» программного материала наибольшая прочность освоения достигается при подаче учебной информации одновременно на четырёх «кодах»: рисуночном, числовом, символическом и словесном.

В нашем случае, использована методика построения модели обучения в форме, где указаны связи между учебными элементами, отражающие структуру учебного процесса. На основании анализа содержания обучения по этой теме и построение взаимосвязи учебных элементов, можно разработать учебно-методический комплекс (УМК) документов.

В данной работе даётся вариант анализа (УМК) и приводятся современные научно-педагогические рекомендации по их разработке и совершенствованию. УМК - это проект будущего учебно-познавательного и воспитательного процесса, и чем лучше выполнен проект, тем больше вероятность, что при его реализации на практике цели будут успешно достигнуты. В настоящее время уже сложились определенные подходы к созданию УМК. Задача состоит в том, чтобы привести их в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к средней общеобразовательной, средней специальной и высшей специальной школе и сделать их не формальным набором документов, а действенным инструментом совершенствования всего процесса учебно-познавательной и профессиональной подготовки.

Совершенствование УМК и учебного процесса - это не разовое мероприятие, а постоянная деятельность по учёту, с одной стороны, накапливаемых педагогической наукой знаний о закономерностях обучения и воспитания, а с другой - данных практического педагогического опыта, являющегося естественной опытной базой по проверке эффективности имеющихся УМК на практике. Поэтому в качестве авторов документов, составляющих УМК, должны рассматриваться не только их непосредственные составители, но и все те преподаватели, которые на основе анализа и апробации УМК в конкретных учебных условиях нашли необходимым внести в него те или иные изменения и дополнения.

Постоянный анализ мнений педагогов и обучающихся - один из важнейших источников совершенствования учебно-методического комплекса. Все преподаватели выступают в качестве экспериментаторов, исследующих предлагаемую им в УМК программу действий, а не только ее исполнителей. Эта функция еще более усилится, когда УМК будет разрабатываться с применением компьютерной техники. В этом случае техника поможет обработке данных, полученных из практического опыта.

Далее должны быть изложены основные педагогические понятия, накопленные в настоящее время наукой, необходимые как для грамотного построения УМК, так и для его дальнейшего совершенствования.

Не все ещё проблемы создания современного УМК разрешены педагогической наукой, и этих условиях приходиться применять решения на основе опыта, интуиции или самостоятельных исследований, а поэтому и созданные УМК будут отражать их специфику. Создание современных УМК - дело времени, затраты которого зависят от объёма предмета и числа квалифицированных разработчиков, однако, в любом случае, необходимо учитывать некоторые естественные стадии развития УМК как психолого-педагогического объекта.

Первую стадию создания УМК мы назвали «эмпирической». На этой стадии создания всей учебно-методической документации осуществляется на основе опыта и интуиции, без опоры на чёткие положения психологии и педагогики. Эта стадия создания учебно-методической документации характерна для современного этапа развития средней и высшей школы. Надо отметить, что она слишком затянулась. На эмпирической стадии создания УМК нельзя получить высокий эффект от его применения. Учебно-познавательный и воспитательный процесс лишь несколько упорядочивается, становится более осознанным и управляемым, однако его эффективность повышается несущественно по сравнению со стихийным учебно-воспитательным процессом, организованным и осуществленным без достаточного описания в УМК. Отсюда создается ошибочное представление о том, что можно обойтись и без всякой ориентировки на какой-либо УМК при осуществлении процесса учебно-познавательной и профессиональной. Ошибочность такого представления состоит в том, что, хотя эмпирический УМК мало пригоден для радикального совершенствования учебно-познавательного и воспитательного процесса, однако является необходимым исходным моментом для этого.

Вторую стадию создания УМК мы условно назвали «теоретической». На этой стадии каждый документ построен на основе определённых положений психолого-педагогической науки и оптимизирован по определённым критериям. Понятно, что на второй стадии создания УМК открываются пути целенаправленного совершенствования всего учебно-познавательного и воспитательного процесса.

На третей стадии создания и использования УМК внедряются средства, идеи и методы компьютеризации, позволяющие получить наивысшую эффективность в учебно-познавательной и профессиональной подготовке.

Таким образом, УМК является комплексной информационной моделью педагогической системы (ПС), в нашем случае – проблемно-модульного обучения, отображающей определённым образом названные выше элементы педагогической системы и этим задающей её структуру.

При отсутствии в модели определённости в описании тех или иных элементов системы мы можем получить разнообразные «неполные» УМК вплоть до таких, в которых ни один из элементов ПС проблемно-модульного обучения точно не определён и не ограничен, и который поэтому методическим обеспечением вообще не является. Это в конечном итоге какой-либо план или схема возможной ПС проблемно-модульного обучения, не обладающая необходимой определённостью для её практического воспроизведения.

Учебно-методический комплекс является лишь эскизной моделью ПС педагогической технологии проблемно-модульного обучения. Более развитой и полной моделью может служить учебник (учебное пособие) служит учебник - естественное развитие УМК.

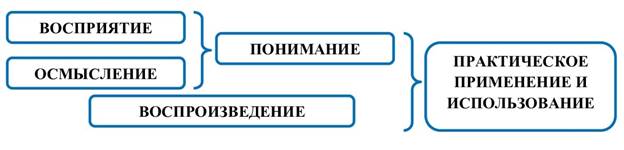

Таким образом, учебно-познавательный цикл в модели УМК в формате педагогической технологии проблемно-модульного обучения может быть представлен в виде алгоритмизированной схемы.

Список литературы

1. Павлов А.К. Краткий курс лекций по педагогике для студентов педагогических вузов и колледжей / А. К. Павлов. – СПб - Петрозаводск - Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 149 с.

2. Павлов А.К. Место и роль самостоятельной работы обучающихся в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 51 с.

3. Павлов А.К. Научно-методологические и методические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: краткое практико-ориентированное учебно-методическое пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 56 с.

4. Павлов А.К. Научно-методические и методологические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 70 с.

5. Павлов А.К. Научно-методологические основы проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во НИОО ФГАНИОУ ИДСНИОА «МПА», 2021. – 154 с.

6. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебно-методическое пособие. – Петрозаводск, 2018. – 68 с.

7. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд. центр НИО АНИУ ИДСНИА «МАПИ», 2018. – 85 с.

8. Павлов А.К. Педагогическая (образовательная) технология проблемно-модульного обучения: практико-ориентированное учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 160 с.

9. Павлов А.К. Практикум по педагогическим технологиям: Учеб. пособие. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2021. – 71 с.

10. Павлов А.К. Применение и использование педагогической технологии проблемно-модульного обучения в школьных и послевузовских образовательных системах //https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=82533

11. Павлов А.К. Теория и методика построения образовательной программы и учебного курса в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. - Мурманск: Изд-во МИРО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», 2021. – 108 с.

12.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.