Светикова Н.Н.

МБОУ СОШ№ 42

(муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 42 им. С.Ф.Шабашева

муниципального образования

Абинский район)

«Повышение мотивации как обеспечение качества преподавания

русского языка»

«Плохой учитель преподносит истину,

хороший учит ее находить».

А. Дистервег

XXI век – это время, когда в педагогику вернулись идеи важности и значимости детства, сотрудничества, диалога, самоактуализации и самоопределения личности.

Руководствуясь запросами современного общества, я строю свою работу с опорой на межпредметные связи как на средство повышения мотивации и качества обучения русскому языку.

Если спросить ученика, почему ему нравится тот или иной предмет, то первое, что вы услышите – это слова «хороший учитель». Следовательно, чтобы повысить мотивацию учеников, нужно постоянно повышать уровень своего собственного профессионализма. Формирование мотивации к обучению в школьном возрасте можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности.

Учитель — профессия, востребованная во все времена. Это тот вид деятельности, который обсуждается и оценивается всеми. Каждый был в свое время учеником, почти все побывали родителями, многие испытали себя в роли педагога. Поэтому тема качеств современного учителя всегда интересна. А взаимоотношения учителя и ученика — это насущная тема для обсуждения на протяжении многих веков.

Современный учитель — это, прежде всего, умелый учитель. Он отлично справляется с главным заданием своей профессии. Это человек, которому дано обучать других. Хороший учитель дарит детям удивительное качество — способность познавать мир и развиваться. Он учит воспринимать, обрабатывать и самостоятельно применять информацию. Добиться этого может лишь тот педагог, который обладает определенным набором характеристик (приложение 1).

Существует множество методик и технологий для определения уровня профессионального мастерства, подтверждающих правильность выбора профессии, которые помогут скорректировать, а иногда и восполнить недостающие звенья педагогической цепи в обучении подрастающего поколения. Вот данные статистики:

«Каким должен быть современный учитель?»

|

19.1%

|

(476) |

компетентным; |

|

11.9% |

(295) |

мобильным;

|

|

9.7% |

(241) |

гуманным;

|

|

6.6% |

(163) |

практичным;

|

|

13.8% |

(344) |

порядочным |

|

17.8%

|

(443) |

увлеченным; |

|

11.8% |

(293) |

неунывающим

|

|

9.3%

|

(231) |

другое |

Безусловно, самообразование и самооценка необходимы в работе педагога! И я не встречала в своей практике равнодушных педагогов. Учитель всегда учится сам и старается помочь в работе молодым специалистам, только решившим связать свою жизнь с таким великим делом, как педагогика. В становлении педагога, совершенствовании его мастерства помогает обмен опытом с коллегами. И нет ничего лучше, чем семинар-практикум.

Семинар-практикум – одна из эффективных форм методической работы в образовательном учреждении, так как позволяет более глубоко и систематично изучить любую рассматриваемую проблему, подкрепить теоретический материал примерами из практики, показом отдельных приёмов и способов работы. Главными задачами семинаров-практикумов являются:

* совершенствование профессионального мастерства молодых педагогов в определённом виде деятельности;

* развитие креативности, творческой авктивности педагогов;

* создание реально выполнимых рекомендаций.

Семинар-практикум отличается тем, что в него включаются практические задания, наблюдения работы коллег с последующим обсуждением. Педагоги имеют возможность не только освоить приёмы работы, но и сами разработать систему организации своей деятельности в определённых условиях. Кроме этого в ходе семинаров-практикумов предусматривается возможность обсуждения различных точек зрения, дискуссии, создание проблемных ситуаций, которые в итоге позволяют выработать единую позицию по рассматриваемому вопросу.

Таким образом, в методической работе необходимо использовать такие формы, которые способствовали бы непрерывному образованию педагогических кадров, повышали их профессиональную квалификацию, оказывали реальную помощь педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний и умений, необходимых для современного педагога. Семинары-практикумы одна из самых эффективных форм методической работы и с молодыми педагогами.

Чтобы ученика заинтересовал ваш предмет, необходим мотив. Что же такое мотив? Мотив – это то, что побуждает человека к действию. Но что может заинтересовать ребенка? Так как же «замотивировать» учащихся к процессу обучения?

Стратегической целью в работе каждого учителя является формирование именно положительных мотивов к изучению различных предметов в условиях общеобразовательной школы.

Моя задача, как учителя – обратить внимание на малейшие особенности личности ребенка и с уважением отнестись к ее самым значительным проявлениям, чтобы поддержать, убедить растущего человека в ценности, полезности и необходимости его индивидуальности.

Рассмотрим пути и методы формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности. Преподаватели знают, что ученика нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса, не осознавая потребности к ним. Поэтому стоит задача по формированию и развитию у учащегося положительной мотивации к учебной деятельности.

Использование межпредметных связей в школьном курсе способствует более полному усвоению знаний, формированию научных понятий, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организации, формированию мировоззрения, пониманию взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет и огромное воспитательное значение. Кроме того, межпредметные связи способствуют повышению научного уровня знаний учащихся, их творческих способностей, развитию логического мышления. Использование интеграции в преподавании позволяет повысить качество знаний и развивать познавательный интерес учащихся по предмету.

В связи с новыми стандартами образования комплексный подход, межпредметные связи становятся очень перспективными, так как они позволяют отрабатывать и формировать универсальные учебные действия.

Одним из средств осуществления межпредметных связей и формирования мотивов учения является интегрированный урок.

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой.

Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства.

Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не

только

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей восторг!?

Со времени Яна Амоса Коменского урок, как форма обучения детей, всё же не мог не трансформироваться, отражая культурные и педагогические нормы своей эпохи. Сегодня школа стоит на пороге рождения свободного урока, появляющегося как результат личностно ориентированного образования, сотрудничества учителя и ученика. Меняется и представление об уроке. Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в деятельность. Одним из видов уроков русского языка являются уроки межпредметных связей. Интегрированные межпредметные уроки являются одними из эффективных и хорошо себя зарекомендовавших инструментов организации учебного процесса.

Русский язык – уникальный предмет и наука, являясь, с одной стороны, частью филологии, а с другой стороны, частью общественного блока точных наук, наук естественного цикла. Именно поэтому он великолепно интегрируется со всеми школьными предметами. Интегрированные уроки как нельзя лучше способствуют формированию целостного представления предмета «Русский язык» как явления, помогают получить умения присоединять знания одной из дисциплин к знаниям другой, формируют познавательный интерес.

Применять межпредметные связи на своих уроках я начала лет 5-6 тому назад, когда заметила явную тенденцию к снижению интереса к преподаваемым предметам (в частности, при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ) и снижению уровня качества знаний. Причины я видела в компьютеризации общества, повальном отвлечении детей от образовательного процесса новыми, более интересными для них, технологиями.

В результате педагогических наблюдений за учащимися был выявлен ряд проблем. Во-первых, учащиеся не умеют переносить знания, полученные при изучении одной дисциплины для описания явления в целом; во-вторых, учащиеся не видят взаимосвязи этих явлений; в-третьих, учащиеся не умеют использовать знания различных предметов, полученных при изучении биологии, математики, истории, на уроках русского языка. Применение интегрированных уроков дало возможность охватить широкий диапазон знаний из разных областей, тем самым способствовать всестороннему развитию личности, углубленному знанию конкретных предметов. Кроме всего прочего, у учащихся формируется познавательный интерес и желание познавать новое. При этом использование современной компьютерной техники, мультимедийного проектора и интерактивной доски, позволило значительно повысить заинтересованность на уроках, снизить утомляемость, обеспечить более глубокое осмысление темы урока. Такие уроки неповторимы и надолго остаются в памяти учащихся.

Я предлагаю проверить вашу готовность к восприятию всего нового небольшим тестом «Верите ли вы?».

Слушатели отвечают на листах (приложение 2). (Делают самопроверку).

Если у вас ровно 5 положительных ответов, то вы готовы к восприятию нового.

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих преподавателей. И всё же у многих педагогов они вызывают тревогу и неуверенность в своих силах. Как спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные результаты? Какие из предложенных в учебнике заданий целесообразно отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации деятельности учащихся стоит применять? И, наконец, нужно ли совсем отказаться от принятых в традиционной методике преподавания форм работы с обучающимися?

Вниманию педагогов предлагается заполнить таблицу деятельности педагога, при проведении современного урока и сравнить формы работы с современными (работа в группах, заполнение таблицы - приложение 3).

- В чём отличия традиционного урока от урока по ФГОС?

- Трудно ли вам представить проведение своего урока по новым стандартам образования?

Об уроке написано много книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа.

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность преподавателя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Урок – это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, постоянного состава, с единой для всех программой обучения.

Сущность урока в процессе обучения – коллективно-индивидуальное взаимодействие учителя и учащихся, в результате которого происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развитие их способностей, опыта деятельности, общения и отношений, а также совершенствование педагогического мастерства учителя.

Выделяют четыре типа уроков в зависимости от их целей: (приложение 4)

1. Уроки «открытия» нового знания

2. Уроки рефлексии

3. Уроки систематизации знаний (общеметодологической направленности) (приложение 5)

Уроки «открытия» нового знания (включает в себя две цели: деятельностную: формирование умений реализации новых способов действий и содержательную цель: формирование системы понятий.

Одной из самых интересных форм «открытия» нового знания, на мой взгляд, является интегрированный урок, в котором на первое, главенствующее место выходят межпредметные связи.

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.

Структура интегрированных уроков отличается предельной чёткостью, компактностью, сжатостью учебного материала, логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока, а также большой информативной ёмкостью учебного материала.

Виды интегрированных уроков:

· Координированные (знания одного предмета основываются на знании другого предмета) – на таких уроках происходит фрагментарное обращение к общей проблематике в различных областях знаний.

· Комбинированные – подобные уроки строятся на основе одного организующего предмета, происходит слияние нескольких предметов в один, что дает возможность исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.

· Амальгамированные (проектные) – уроки, на которых продумывается рассмотрение проблемы под различными углами зрения, с использованием информации из разных областей знаний. Они должны формировать на основе изучения жизненного опыта или распространенных социальных проблем (проект развития, конструирования игровой площадки, проблема «непонимания» и «отчуждения»).

Чтобы интегрировать, то есть правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые несомненно изначально носят творческий характер.

Обратимся непосредственно к практике и рассмотрим использование интеграции на примере урока русского языка в 6 классе по теме: «Имя числительное». Я предлагаю всем вместе разобрать этап получения новых знаний.

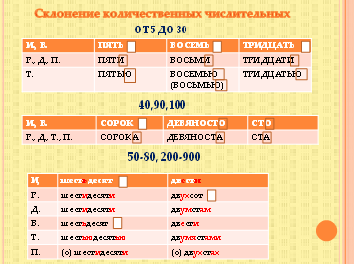

На каком уроке еще можно изучать числительные? Конечно, на математике. И главная проблема всех учителей русского языка состоит в научении правильно склонять имена числительные, чтобы ученики свободно и правильно использовали склоненные имена числительные в своей речи. Свой урок я спланировала не только интегрированным, но еще и совместным с учителем математики.

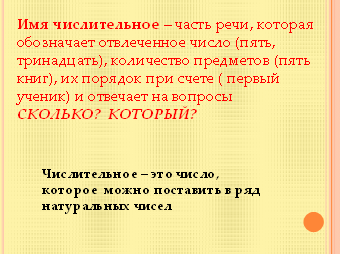

На этапе получения новых знаний ученики сделали вывод, что же является именем числительным с точки зрения лингвистики, и смогли сопоставить это определение с математическим термином натуральных чисел.

Понятия о натуральных числах нет в лингвистической составляющей урока русского языка, и ученики с интересом переключаются на другую область знаний.

При решении математических примеров, ученикам приходится устно проговаривать цифра, числовые выражения, а значит, они сталкиваются со случаями склонения имен числительных гораздо раньше, чем изучают данную тему.

Для актуализации знаний учащихся на этапе открытия новых знаний им предлагается решить несколько примеров, проговаривая вслух имена числительные в определенном падеже. Попробуйте озвучить решение представленных примеров:

«к 3/7 прибавить 2/7, ¾ умножить на 4, из 5/11 вычесть 1/11…» (приложение 6)

Учащиеся «открывают» новое и в русском языке, и в математике, замечая, что иногда делали речевые ошибки на уроке точных наук, и никогда не соединяли понятия «математики» на уроках русского языка. Ведь очень часто учителя резко разграничивают два этих понятия. Несколько несложных упражнений позволяют ученикам свободно склонять простые имена числительные, что позволяет абсолютно всем детям убедиться в усвоении первичного простого навыка, не создает стрессовой ситуации неуспеха у детей с «нематематическим» складом ума.

После отработки склонения простых числительных, учащиеся сами выводят закономерности и делают вывод о схожести склонения определенных групп числительных и формулируют алгоритм. Понятие «Алгоритм» также является математическим термином и дети уже сами замечают, что интеграция перешла в третий предмет – «Информатику».

А следующее задание имеет уже социально значимую составляющую. После решения именно таких заданий, обращенных к повседневной жизни, учащиеся смогут лучше адаптироваться в социуме: «В одном пакете 3/4 кг конфет, а в другом – на 1/5 кг меньше. Какова масса конфет в двух пакетах?». Решая эту несложную математическую задачу, детям приходится решать более трудную речевую, проговаривая склоняемые имена числительные, постоянно обращаясь к алгоритму.

Убеждена, что межпредметные связи на уроках в особенно значимы, если они носит социальный характер и проводится не от случая к случаю, а планомерно.

Таким образом, используя межпредметные связи как средство повышения мотивации к обучению, я убедилась, что это подлинная ситуация творчества, где первое слово за ребенком, последнее за учителем.

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок, неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. Мы сегодня на семинаре пытались выяснить способы повышения мотивации в обучении в рамках современного урока в системе деятельностного типа обучения.

Как вы думаете, нам это удалось сделать, удалось ли вам решить свою учебную задачу?

Определите свои затруднения во время занятия: что у вас не получилось и почему (рефлексивный лист).

На доске нарисована лестница профессионального роста и личного успеха учителя, отметьте свою ступень после нашего семинара (приложение 7).

Таким образом, формирование мотивации учения – одна из центральных проблем обучения. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Поэтому учителю необходимо использовать такие приемы и методы, которые позволили бы сформировать у учащихся положительную мотивацию к учебной деятельности.

Закончить семинар хотелось бы словами Джона Дьюи: «Если мы будем сегодня учит так, как мы учили вчера, мы украдет у детей завтра…»

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.