Правила

произношения применительно к речи неслышащего обучающегося

1. Безударное о произносится как а, если оно так слышится (вода, голова — вада, галава и т. п.).

В сомнительных случаях безударное о произносится, как пишется (не с мальчикам, а с мальчиком).

2. Звонкие согласные в конце слова (перед паузой) переходят в глухие (лев, друг, хлеб — леф, друк, хлеп).

3. Звонкие согласные перед глухими переходят в глухие (в школу, сказка, трубка — ф школу, скаска. трупка).

4. Другие наиболее важные для речи глухонемого случаи, когда произношение расходится с написанием:

а) Согласные ж, ш, ц всегда произносятся твёрдо, хотя после них и пишутся буквы е, и. Поэтому ци всегда произносится как цы, т. е. и в иностранных словах, как цирк, станция, произносятся цы совершенно так же, как в русском: концы, цыплёнок.

б) Согласные перед е и о всегда мягкие, кроме, конечно, ж, ш, ц, которые не бывают мягкими.

в) Буква г в середине слов перед глухими взрывными произно сится как х: мягкий, легко, ногти — мяхкий, лехко, нохти.

г) Глагольные окончания - тся и - ться произносятся как цца: бояцца, учицца, купацца и т. п.

д) Прилагательные в родительном падеже с окончанием ого, его произносятся как ово, ево.

е) Нередко в группе согласных одна из них не произносится; Так, например, следующие слова надо произносить без выделенных букв:

грус(т)ный, здра(в)ствуй, извес(т)ный, лес(т)ница, мес(т)ность, несчас(т)ный, поз(д)най, праз{д)ник, прелес(т)ный, сер(д)це, со(л)нце, шес(т)на(д)цать и др.

ж) Кроме того, от глухонемого следует требовать правильного произношения множества отдельных слов: его, кого, чего — ево, каво, чево; что, чтобы — што, штобы; счёты, счастье — щёты, щастье; дождь — дошть и т. п. и т. л.

Все перечисленные правила произношения должны соблюдаться, начиная с приготовительного класса. Вначале дети усваивают эти правила чисто практически, а в дальнейшем, в старших классах, некоторые из них, особо важные для речи и вместе с тем доступные пониманию детей, формулируются и даются детям для сознательного усвоения (произношение безударного о, оглушение звонких согласных и т. п.). Начиная с приготовительного класса и до конца обучения, по мере надобности (при даче нового слова или при ошибочном произношении старого), можно рекомендовать пользование надстрочными орфоэпическими знаками и скобками {корова, шес(т)на{д}цать).

В дальнейшем надстрочные знаки с успехом могут быть заменены чёрточками над соответственными буквами (паровоз), так как дети уже по опыту будут знать, какой звук должен быть произнесен;

Виды работы над орфоэпией.

1. Чтение отдельных слов, фраз и связного текста с соблюдением орфоэпии:

а) руководствуясь орфоэпическими знаками в виде букв над строкой и скобок;

б) руководствуясь чёрточками над буквами, которые произносятся иначе, чем пишутся, или вовсе не произносятся;

в) без помощи каких-либо знаков.

2. Расстановка орфоэпических знаков в отдельных словах, фра -зах и связном тексте с последующим чтением вслух.

3. Ознакомление с орфоэпическими правилами и заучивание их наизусть.

4. Объяснение различных случаев расхождения произношения и написания правилом.

Например: Почему в слове дуб нужно произносить на конце п?— Потому, что звонкие согласные в конце слов переходят в глухие.

5. Придумывание примеров на то или иное орфоэпическое правило.

6. Различение правильно и неправильно расставленных орфоэпических знаков в связи со взаимной проверкой тетрадей.

Приёмы постановки звуков.

1-й способ.

Звук ставится через подражание. Ученик, используя зрение и осязание, более или менее сознательно (см. стр. 30) воспроизводит данный звук. При этом в случае необходимости употребляется большое зеркало, в котором ученик может одновременно видеть и свою артикуляцию, и артикуляцию учителя.

Примеры: обычная постановка наиболее легких звуков п, а, м, в, ф и т. п.

2-й способ.

Звук ставится механически. Ученик, подражая учителю, произносит тот или иной звук (иногда не существующий в данном языке), а учитель с помощью пальца, шпателя или зонда искусственно устанавливает органы произношения в то или иное положение, причём получается не тот звук, который стремится произнести ученик, а другой, нужный в данный момент учителю.

После многократных упражнений с механической помощью звук начинает выходить и без нее, так как у ученика закрепляется новый речедвигательный и кинэстетический образ, соответствующий данному звуку.

Примеры: постановка ы от и, к от т или х от с и т. п.

3-й способ.

Представляет собой комбинацию 1-го и 2-го.

Ученик, подражая учителю, воспроизводит данный звук, но недостаточно точно. Учитель механическим способом помогает ему установить речевые органы и правильное положение.

Примеры: нажим пальцами на щёки при недостаточной лабиализации при о, подъём языка нажимом на дно рта при недостаточно узком и и т. п.

ДЕФЕКТЫ ГОЛОСА И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

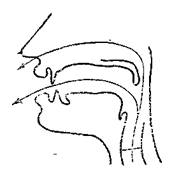

Положение мягкого нёба при гнусавости.

Как в младших, так и в старших классах всегда имеются дети с теми или иными недостатками голоса. Поэтому наряду с фронтальной работой над развитием голоса, наряду с тренировочными упражнениями необходимо вести индивидуальные занятия по исправлению голоса.

Большую помощь в работе над голосом у детей, имеющих остатки слуха, может оказать использование звукоусиливающей аппаратуры.

В заключение настоящего раздела следует остановиться на вопросе о мутации голоса у глухонемых. В период мутации, который наступает у глухонемых несколько позже, чем у слышащих, следует бережно относиться к голосу детей, не позволяя им говорить слишком много и слишком громко.

В этот период глухонемые лети часто жалуются на быстрое утомление от речи, на боль и гортани, голос иногда становится сиплым. После завершения мутации все эти явления бесследно исчезают. Нами замечено, что мутация у мальчиков часто способствует устранению самого упорного фальцета, что, впрочем, вполне понятно, если учесть те резкие изменения, которые происходят в скелете гортани в период „перелома" голоса.

Как в самом начале обучения, так нередко и на более старших его ступенях приходится сталкиваться с самыми различными дефектами

голоса у глухонемых. Ниже дается перечень наиболее распространенных из них и кратко указываются способы их устранения.

1. Гнусавый голос. Мягкое нёбо опущено и воздух проходит частью через рот, частью через нос (рис. 24); предложить ученику энергично произнести слоги папапа, выделив последний гласный; требовать от него вообще более энергичной артикуляции, более громкой речи поднести руку ученика ко рту и показать утрированно ток тёплого воздуха, выходящего при правильном голосе через рот; нёба при гнусавости. воспроизвести гнусавый голос и, указав

ученику на вибрацию носа, пояснить, что этого не должно быть; поднести к ноздрям зеркальце и показать ученику, что при гнусавом голосе оно покрывается налётом, в то время как при нормальном остается чистим; показать на что при гнусавом голосе уровни спирта в правом и левом колене колеблются, при нормальном — остаются неподвижными; вызвать искусственно зевоту (через подражание) и в: тот же момент заставить ученика произнести длительное а, легко прикоснуться пальцем („подушечкой ") к мягкому небу (оно рефлекторно подымается, а если не поможет и это, то просто механически поднять ею; узнать у ушного врача или невропатолога, нет ли органического недостатка нёба (парез).

2. „Голос очень тихий, слабый, едва слышный; терпеливо ждать, пока голос окрепнет и результате упражнений; заставлять ребенка долго тянуть звук, отбивая при этом такт и считая количество ударов,

которое постепенно должно увеличиваться; временами устраивать соревневание на длительность произнесения гласного.

3. Голос крикливый, лающий часто встречается у детей с тональным, особенно же с вокальным слухом; дать ученику осязать у гортани учителя разницу между крикливым голосом и нормальной силой

голоса, несколько утрируя контраст; делать упражнения тихим, голосом, длительно протягивая а; при вокальном слухе можно пользоваться простой слуховой трубкой (или простой резиновой трубкой, надетой на воронку);" через неё ребёнок может контролировать силу своего собственного голоса и сравнивать с силой голоса учителя.

4. Голос слишком высокий или слишком низкий, не соответствует возрасту ребёнка; у гортани учителя и товарищей дать возможность осязать нормальную вибрацию, на гортани учителя показать (с некоторой утрировкой) контраст между высоким и низким голосом.

5. Голос фальцетный (головной); обратить внимание ученика на то, что при нормальном голосе вибрирует, грудная, клетка, (положить руку на грудь!), а при фальцете вибрации нет; временно перевести

«на беззвучный» (см. п. 6) голос, обратив внимание ученика на

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.